李振华脾胃病学术思想及临证经验探讨_王海军

- 格式:pdf

- 大小:762.28 KB

- 文档页数:5

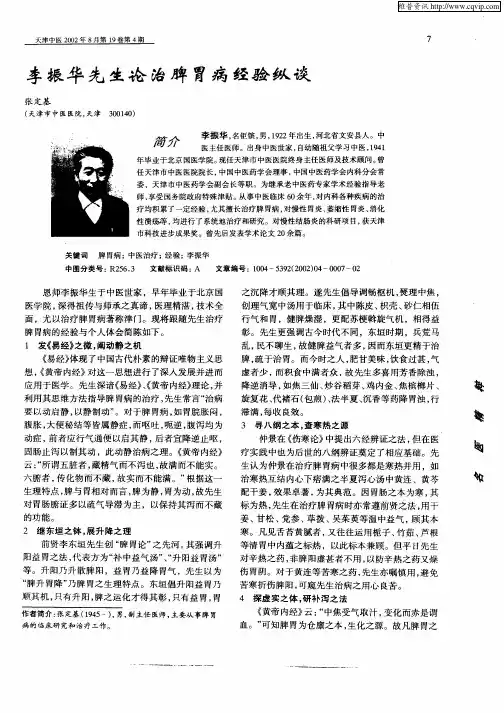

谈名老中医李振华教授经验传承方法刘轲徐江雁李振华【摘要】根据名老中医李振华教授成才之路的启示,结合古今诸多名老中医的成才经历,阐述了熟谙经典,随名医临证随诊、整理名医医案文献等是名老中医李振华教授经验传承的主要方法。

【关键词】名老中医经验传承整体观辨证观名老中医李振华教授生于1924年,出身中医世家,河南洛宁人,著名中医脾胃学专家,享受国家特殊津贴,全国首批名老中医。

李老行医六十多年,执教五十余载,长于内科杂病,晚年潜心于脾胃学说研究,主持研究的河南省重点科研项目“脾胃气虚本质研究”及“七五”国家重点科技攻关项目“慢性萎缩性胃炎脾虚证临床及实验研究”,均荣获河南省科技进步成果二等奖。

主编《中国传统脾胃病学》《中医对流行性脑脊髓膜炎的治疗》《常见病辨证治疗》等著作8部。

李老被确认为“十五”国家科技攻关计划“名老中医学术思想、经验传承研究”课题研究对象之一,本人有幸参加此课题的研究,现就其经验传承方法谈谈自己的认识。

1 名老中医李振华教授成才之路的启示李老出身于中医世家,其启蒙老师为其父李景唐。

其父善长内科杂病、伤寒病的治疗,为当时豫西的中医大家。

李老17岁时,遂辍学于济汴高中,跟父认药习医,可谓世家传承。

李老自幼熟读《内经》《伤寒论》《金匮要略》经典,谓其启蒙教材,也谓其中医理论奠基之渊薮。

李老一生主宗医家张仲景,善以经方治病,以杂病著长,晚年更以脾胃学说立论,成为一代宗师名医。

李老一生主研医籍主要为陆渊雷著《金匮要略今释》,林亿校本《伤寒论》,吴鞠通著《温病条辨》,叶天士著《温热论》。

先生知识涉猎广泛,注重人文修养,喜爱文学、哲学、音乐,书法等。

其中,尤以书法隽秀洒脱,许多名人墨客争相收藏,此可谓之家。

李老一生,心系民众,具仁德之心。

李老关心政治,心系祖国医学发展,即便晚年,仍为祖国医学的发展奔走呐喊。

李老时常告诫自己的学生,要成一代旷世名医,务必做到以下几点:熟读经典、勤奋好学、理论结合实践、勤于临证、不断总结、名师指点、虚心求教、潜心专研、勇于创新。

现代名医传记之李振华李振华,男,汉族,1924年11月出生,河南中医学院主任医师、教授,1943年3月起从事中医临床工作,为全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师。

李振华:脾胃病国手他幼承家训, 23岁悬壶豫西乡里,为父老乡亲察病疗疾,德医双馨他善治内科杂病,又在救治急性热性传染病中脱颖而出他临床尤重脾胃,丰富和发展了中医脾胃学说,为当今卓有建树的脾胃病大家在河南中医学院一附院国医堂的入口,迎面墙壁上一个大大的红木横匾上题写着孙思邈的《大医精诚》:“凡大医治病必当安神定志,无欲无求,先发大慈恻隐之心……”,古老的医德规范与遒劲古朴的字体和谐统一,书写者正是一生“博极医源,精勤不倦”、自称“八十五叟”的国医大师李振华。

河南中医学院教授、主任中医师李振华,身材高大,面色朗润,慈眉善目。

在国医堂的李振华教授工作室,李老朴实亲切的话语,让一个初诊的抑郁症病人破涕为笑,围坐着的徒弟、学生在他和缓而抑扬顿挫的讲解中,若有所思,频频颔首。

这位在中医药教学、临床、科研上辛勤劳作60多年的老人,仍以饱满的热情、严谨的学风坚守在中医药传承的一线。

医路漫漫从一名乡医成长为国医大师他幼承家训,白天帮父亲拯危济厄,夜晚点灯苦读经典;23岁悬壶乡里,盛名一方;在中医师进修班学习、任教中他显露才华;60多年来,他脚踏实地从一名乡医成为国医大师李振华1924年出生于河南省西部的洛宁县。

这里是“河洛文化”的发源地,悠久的文化积淀孕育出不少名贤名医。

他父亲李景唐为豫西名医,善治外感热病和内伤杂病。

李振华闻着药香味长大,他边读私塾边在父亲的“广济堂”帮父抓药,父亲的高尚医德和精湛医术,让他钦佩并铭刻于心。

1940年豫西大旱,饿殍遍野,霍乱流行。

正在读高中的李振华,遵从父命辍学回家学医。

父亲教导李振华要“真善为本,济世成德”,并在每日诊余,尤其晚间对他有计划地讲授中医经典,医文并重。

《内经》、《伤寒论》、《金匮要略》以及叶天士、吴鞠通等温病学诸家著作的系统学习,让他打下了扎实的中医基本功。

李振华教授治疗鼓胀的经验

王海军;李郑生;万新兰

【期刊名称】《中医学报》

【年(卷),期】2013(28)12

【摘要】目的:探讨国医大师李振华治疗鼓胀的临床经验。

方法:通过跟师学习,分析李振华治疗鼓胀的经验。

结果:李振华教授认为,鼓胀的病因病机为情志失调,饮食不节,及他病如慢性肝炎等转化所致。

治疗采用辨证论治,气滞湿阻证用加减逍遥散治疗;寒湿困脾证用胃苓汤合实脾饮加减治疗;湿热蕴结证用加减茵陈五苓散治疗;肝脾血瘀用李氏疏肝活瘀汤治疗;肝肾阴虚用加减滋水清肝饮治疗;脾肾阳虚用实脾饮合附子理中汤化裁治疗。

结论:李振华教授治疗鼓胀疗效显著。

【总页数】3页(P1808-1810)

【关键词】国医大师;李振华;鼓胀

【作者】王海军;李郑生;万新兰

【作者单位】郑州市卫生学校;河南中医学院李振华学术思想研究所;河南中医学院第一附属医院国医大师李振华传承工作室;河南中医学院第三附属医院;郑州牧业工程高等专科学校校医院

【正文语种】中文

【中图分类】R249

【相关文献】

1.李振华教授治疗腹泻型肠易激综合征临床经验 [J], 王萍

2.国医大师李振华教授运用和法治疗功能性室性早搏经验 [J], 韩景辉

3.国医大师李振华教授治疗黄疸经验 [J], 郭淑云;李墨航

4.李郑生教授运用脾胃肝动态辨证方法治疗鼓胀经验 [J], 王玉玲; 刘亚楠; 张昊; 李宁

5.李振华教授运用经方治疗慢性萎缩性胃炎经验撷要 [J], 刘平;李振华;王萍

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

中医学家李振华教授治学特色述要李郑生1 王海军2 郭淑云3祖国医学作为我国国粹之一,博大精深,源远流长,是中华民族优秀文化宝库中的璀璨瑰宝。

这一神圣学科造就了一代又一代的中医名家,他们自强不息,勇于探索,为发展和繁荣中医大业做出了自己应有的贡献。

在这支队伍中,被国家两部一局遴选确定为首批全国名老中医药专家之一的河南中医学院原院长、七届全国人大代表、中华中医药学会常务理事和享受国务院特殊津贴专家的李振华教授便是其中的一位。

我们有幸作为李老悉心培养出来的学术继承人和徒弟,对其大医风范、治学特色和医、教、研业绩多有所识,现予以略述,以飨读者。

1.生平简介李振华教授1924年出生于河南洛宁的一个世医之家,从医60余年,从教50余载,是全国著名中医学家、中医教育家。

他遵循“重医术当更重人品”之准则,时时以病人为重,将济世活人、积善成德为其一生之追求。

他治学严谨、勤学务实、医术精湛、精益求精;在教学上,以身作则,教书育人,务求实效,桃李满园。

李老长期从事医、教、研及学院行政工作,重任在肩,虽然工作繁忙,但他永远都是平易近人,和蔼可亲,谦虚谨慎,从不烦乱,充分体现了中医大家的风范。

1.1幼承庭训,聪颖好学奠定基础李振华教授之父李景唐先生,通晓中医经典,博学多闻,善治伤寒、温病及疑难杂病,名闻豫西各县(见洛宁县志)。

1941年豫西大旱,颗粒不收,民不聊生,其后瘟病流行,死亡众多,面对此情此景,正在高中读书的李振华在父亲的劝勉下,毅然从医。

他聪颖好学,父亲为他讲读中医四大经典、历代名医著作,临证侍诊见习,随时口传心授,掌握辨证用药技巧,使他耳濡目染,全面接受了家父医学经验之真谛。

其父还教导他学医必须首先学做人,树仁慈之心,以仁为本,存济世活人之志,方可学业有成,成为良医。

这些谆谆教导,深深扎根于李教授的心里,为其一生的事业奠定了良好的思想基础。

1.2刻苦钻研,勤恒精博悟李振华教授研习中医,除来自家传外,大多还是出于他半个多世纪的勤苦钻研。

李振华辨治脾胃病上热下寒证经验

黄千千;刘南阳;吴陈娟;刘平;李振华

【期刊名称】《上海中医药杂志》

【年(卷),期】2021(55)3

【摘要】介绍李振华教授辨治脾胃病上热下寒证的经验。

认为上热下寒指机体阴

阳失衡的一种状态,属于寒热错杂证的范畴。

脾胃病多为中焦气机不畅所致,施治多

以《伤寒杂病论》治则为基础,除寒温并用外,注重调理中焦气机,以达阴平阳秘之效。

并举验案2则。

【总页数】4页(P31-34)

【作者】黄千千;刘南阳;吴陈娟;刘平;李振华

【作者单位】北京中医药大学研究生院;中国中医科学院西苑医院

【正文语种】中文

【中图分类】R24

【相关文献】

1.全国名老中医治病经验谈系列——李振华治胃病方——香砂温中汤

2.李振华教

授辨治痛经临证经验3.李振华疏肝健脾、豁痰清心辨治脏躁病经验4.国医大师李

振华教授辨治积聚经验5.李振华教授辨治少阳病证经验

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

李振华脾胃学术思想诊治艾滋病临证体会张晓伟【摘要】The master of TCM professor Li Zhen-Hua presents the ideas "spleen easy to asthenia, stomach easy to stagnation and liver easy to depression" , with the ideas we diagnose and treat the HIV/AIDS patients in clinic and achieved good results.%国医大师李振华教授提出内伤杂痛“脾易虚,胃易滞,肝易郁”的脾胃学术思想,在临床工作中运用该学术思想诊治艾滋病患者取得良好疗效.【期刊名称】《中国中医基础医学杂志》【年(卷),期】2012(018)010【总页数】2页(P1100-1101)【关键词】李振华;艾滋病;脾胃学术思想【作者】张晓伟【作者单位】河南中医学院第一附属医院艾滋病临床研究中心,郑州 450000【正文语种】中文【中图分类】R512.91艾滋病(Acquired Immunodeficiency Syndrome,AIDS)即获得性免疫缺陷综合征,为感染人类免疫缺陷病毒(Human Immunodeficiency Virus,HIV)而致的以全身免疫系统进行性损害为特征的感染性疾病。

中医认为,本病[1,2]为感受疫毒之邪,邪毒内侵,耗气伤阴,机体脏腑功能受损,痰、湿、瘀、毒等病理产物纠结缠绵之虚实夹杂、本虚标实证。

国医大师李振华教授悬壶桑梓60余载,长于温热病及内科杂病的治疗,尤擅脾胃疾患,屡起沉疴顽疾。

在长期的临床实践中,李振华提出内伤杂病“脾易虚,胃易滞,肝易郁”[3]的病机特点,治疗强调“健脾、和胃、疏肝”三法,临证根据病人不同病证灵活辨证施药,疗效颇佳,现将其脾胃学术思想在艾滋病诊治过程中的运用体会总结如下。

国医大师李振华:健脾温肾治溃疡性结肠炎导读:国医大师李振华教授是著名中医脾胃学家,是全国首批500 位名老中医之一。

擅长脾胃病、肝病、疑难杂病治疗。

中医理论深厚,临床经验丰富独特。

对溃疡性结肠炎有独到的见解和经验,现总结探讨如下。

溃疡性结肠炎,是一种病变主要在大肠黏膜和黏膜下层,可形成糜烂、溃疡,原因不明的弥漫性非特异性炎症。

病变多在直肠及乙状结肠,向上呈连续性非跳跃式蔓延,累及部分、大部分或全结肠。

主要临床表现是腹泻、黏液脓血便、腹痛和里急后重。

病情轻重不等,多反复发作或长期迁延呈慢性经过。

精神刺激、劳累、饮食失调常为本病发病的诱因。

临床有轻型、重型、爆发型,后两型较少见。

本病属中医学“肠澼”、“肠风”、“脏毒”等范畴。

1脾虚湿阻是首要病理基础脾胃相表里,关系密切,脾主运化,为胃行其津液;胃主受纳,腐熟水谷,有助脾运化生气血;脾主升清,胃主降浊。

脾病必涉及胃,胃病必涉及脾,相互影响;治脾兼治胃,治胃亦必兼治脾,脾胃病不可单治一方。

生理上,脾主运化包括运化水谷精微与运化水湿两方面。

起病多因饮食不节或劳倦损伤脾胃,或素体湿热内蕴又感受暑湿热毒之邪,或肝木郁克脾土,脾虚湿滞或湿阻气机,郁而化热。

病理上,“诸湿肿满,皆属于脾。

”脾气虚则生湿,湿阻气机,郁而化热,或气滞血瘀。

故而溃疡性结肠炎的病变发展是以脾虚为先,再有水湿停滞,或有湿郁化热、湿热蕴结,或气滞血瘀。

认为脾失健运和升清,主要责之于脾的气(阳) 虚弱即脾气虚甚至阳虚。

脾虚则脾失健运,水谷不化;湿滞气郁则中满腹胀、肠鸣。

脾虚清阳不升则中气下陷,而疲乏无力、倦怠、腹泻或溏便;湿阻郁热伤及阴络肠膜则会有黏液血便。

故脾虚为本,湿阻湿热互结,气滞血瘀是脾虚继发的病理变化。

叶天士云“湿热缠绵,病难速已”,湿热为什么难治?湿为脾气虚引起,湿为阴邪,为实邪,阻滞气机会化热,所以“脾虚”病理上有三个层次:脾虚(第一层次)、生湿(第二层次)、化热(第三层次)。

脾虚为本,湿热为标,重视湿热互结。

国医大师李振华:治疗妇科病经验人体以脏腑、经络为本,以气血为用。

脏腑、经络、气血的活动,男女基本相同。

但是女性在脏器上有胞宫,在生理上有月经、胎孕、产育和哺乳等,这些与男性的不同点便构成了女性的生理特点。

李振华认为妇女的生理特点概之为经、带、胎、产四者,均与脾胃密切相关,盖“女子以血为本”,而脾胃为后天之本,气血生化之源,脾又为统血之脏,脾失健运、脾失统摄及脾虚下陷是经、带、胎、产的基本病机。

中医治病的特点是辨证论治,辨证时强调“审查病机”,论治时要“谨守病机”,故病机是确定治法的依据,脾虚是经、带、胎、产诸症的基本病机,故以健脾法为主是治疗经、带、胎、产病诸症的基本思路和方法。

健脾法临证应用● 健脾升阳止血治崩漏李振华认为,脾失统摄是崩漏发病之本,其主要病机为脾胃虚弱、气虚血脱。

该病病因多为脾气素虚,或饮食失宜、劳倦过度伤脾,或木郁侮土,脾虚血失统摄,甚则虚而下陷,不能制约经血发为崩漏。

临床治疗中,常在补中益气汤和归脾汤基础上加减变化而成健脾止血汤。

药物组成:黄芪30g,党参15g,白术10g,茯苓15g,当归10g,醋白芍15g,远志10g,炒酸枣仁15g,醋柴胡6g,升麻6g,黑地榆12g,阿胶10g,广木香6g,炙甘草6g,米醋(后下)120mL。

其中数味药物醋炒,重点是应用米醋和诸药同服,酸以入肝敛肝,抑肝扶脾,利于脾气恢复而统血,同时酸敛固涩而止血。

米醋与健脾益气药配伍,标本兼顾,为治疗出血的良药。

李振华强调,暴崩下血,首先要迅速止血,以免造成脱证,止血之法须视其虚、实、寒、热分别施治,不可单一使用止血药物,出血停止后要澄源问因,不可概投寒凉或温补之剂,以犯虚虚实实之戒,血止后仍应固本调理以善后,不可骤然停药,以防崩漏复发。

忌食生冷、油腻、辛辣之品,调畅情志,避免过度劳累。

▲党参● 健脾疏肝活血治闭经脾统血,脾为后天之本,气血生化之源。

脾虚气弱,健运失常,气血化源不足,冲任亏虚,血海不盈;或脾虚健运失常,水湿留滞下焦,湿聚成痰,痰湿壅滞冲任、胞宫而经闭。

国医大师李振华治“口苦”的方子,改善口苦、体胖、爱生气今天这篇文字,我想跟你聊聊,中医如何调治口苦这个事儿。

先把方子放在前边:组成:牡丹皮,山栀子,当归,白芍药,白术,茯苓,香附,郁金,青皮,柴胡,莪术,山楂,鸡内金,枳壳,丹参,菊花,甘草。

在分享这个方子之前,我想跟你们分享一个故事。

故事的主人公,是一个女性,年38岁。

她什么毛病呢?就是从大概5年前开始吧,反复出现口苦症状,而且口中黏腻。

右侧肋部位不舒服,似乎有些胀闷。

这个现象,在心情不愉快的时候会加重。

但要命的是,她的心情,总是不愉快。

终于,在38岁这一年,她的问题加重了。

口苦口黏比往常严重了不说,而且下肢和颜面似乎出现浮肿,胁肋部位胀满不适,四肢沉重、食欲下降。

这个人以为自己是不是得了什么不好的病。

她到医院检查,发现仅仅是脂肪肝而已。

怎么办?她想治疗,不再受这份罪了。

后来,经人介绍,她来到了中医名家李振华老师的诊室。

李师,是我非常推崇的一位中医大家,2009年被评为我国首届国医大师。

刻诊,见患者舌质红,舌苔黄腻,舌体胖大,脉象弦细。

李师寻思片刻,写了开头我们说的那张配伍。

结果,14剂用完之后,患者口苦现象大大好转,浮肿消失,心烦之感大减,但是双眼感觉有些视物模糊。

于是,李师遵原方,加入木贼,增加栀子。

14剂,每日一剂。

到最后,患者诸症悉平,基本上没有任何不适了。

这是怎么一回事呢?我想跟你仔细探讨一下。

其实,口苦这个事儿,经常看我文章的人都该知道了,它和肝有密切关系。

因为古人认为,口苦,主要原因就是胆汁之气上溢口腔。

那胆气为啥会往上走,而不是往下走呢?因为肝气失常。

肝气不调,则胆气不畅上逆,所以造成口苦。

在这个情况下,就得调理肝。

因此,中医在治疗口苦的时候,往往会想到清肝火、疏肝气之类的方法。

就这个女患者而言,显然,她的问题也出在肝上。

早年感情经历的不顺畅,令她长期抑郁满怀。

肝郁日久,胆气上逆,出现口苦。

她脉弦,说明肝郁,舌红,苔黄,说明有肝郁化火之象。

跟李振华教授学习体会及临床应用有幸跟李振华国医大师学习,李老倾心将毕生中医临床经验、中医思维方法多次在家开课,详细讲解,深受感动和启发,临床方面如拔雾见天,豁然开朗。

李老讲的内容理论联系实际,直接指导临床,实用性强。

现将跟李老学习的几方面体会及其临床应用作一总结,中医诊断、治疗主要掌握以下三个方面:1象思维是中医诊治创新的源泉和方向自从跟李老学习以来,每次李老都强调“象思维”的重要性。

“象”是病理的象征,是现象、症状。

以整体的观点综合分析,归纳其病症机理所似现代的信息科学,也是人们认识宇宙事物的主要方法。

中医学作为中华传统文化的一部分,象思维的应用表现得尤其突出。

临床任何症状、现象,通过四诊,只要抓住其特征来辨识其病理的阴阳属性、五行生、克特征、结合病位辨识归属脏腑经络,即可观外知内,直接指导治疗用药,其过程非常直观、辨证明确,治疗往往速效。

案1:某女,35岁,自产后反复出现腹部胀大如怀孕状已 9年,每于生气、劳累(站10分钟也会累着,任何家务活都不能干)、受凉(吃凉的、天气转冷)时加重,下午及晚上明显,尤其是生气后最为严重。

每次腹胀大时只要卧床休息十几分钟后腹胀渐消,恢复正常状态。

9年来多处求医,反复西医检查均无异常,长期中药治疗也未见明显效果。

来诊时无其它任何不适,吃饭睡觉大小便及月经白带情况均正常。

舌质偏淡,苔薄白,舌底脉络无迂曲,双脉弦,左弦明显。

应用李老讲的“象思维、抓特征、辨主证”,这种腹部反复胀大的现象属中医“气臌”或“瘕”的范畴,病性方面,腹部胀满为气滞特征,根据生气、劳累、受凉后出现或加重和脉弦、舌淡的特点,反复发生的病史,其病机属肝脾失调证,与肝郁、脾气虚关系密切。

综合舌脉症,治疗以疏肝温中健脾以治本,理气通络以治标。

处方以青皮10g 陈皮10g 柴胡10g 枳壳10g木香6g 砂仁3g(后下)吴茱萸3g 香附12g 川芎6g 皂刺6g 白蒺藜15g 大腹皮15g,10付,并嘱其在饮食、情绪、运动、起居等方面的注意事项。

国医大师李振华:我父亲为母亲求来的梅核气方,已经近百年了李振华经典国医学堂 2022-05-14 19:24李老:多年来,我学习中医可以说从四个方面获益。

一、家传医术;二、认真自学;三、勤求古训;四、博采众长。

我父亲叫李景唐,他是我的启蒙老师。

我为什么学医,得从我父亲说起,《洛宁县志》关于他的事迹多有记载。

郭文:这称得上是师带徒吗?我们想知道您父亲更多的情况。

李老:也是师带徒的形式,不过是跟父亲学习。

我祖父叫李世杰,经商。

我父亲李景唐在当时洛宁全县“三堂”中是名气最大的,另外“二堂”指的是张玉堂和李绍堂。

我父亲生于1889年,病逝于1949年。

他幼年好学,深研岐黄,医技精,是洛宁县唯一考上开封大学堂的学生。

当时学校管吃管住,每年给五十两银子的助学金,我父亲上了三年学,毕业后,本来学校分配工作可以做官,由于我祖父有病,加上军阀混战,袁世凯在北京称帝,我父亲不愿做官。

他考虑到“不为良相,宁为良医”,开始立志自学中医,他一边钻研医学经典,详义通理,一边向当地的名医拜访求教。

俗话说“秀才学医,笼中抓鸡”,由于他文化底子厚,所以学起中医经典来得心应手。

听我父亲讲,我母亲患了梅核气(慢性咽炎),喉咙干,吞咽有异物感,当时没有仪器检查,担心是食道癌的前期。

我父亲对治疗该病没有经验,开药无效。

离我家五公里远的西至村有一个医生叫孙之道,治疗该病有名气,旧社会医生较保守,不向外传。

我父亲备了厚礼登门拜访,二人见面很投机,当晩在他家住,第二天仍要挽留,我父亲讲,我母亲得了梅核气,要回去找医生给我母亲治病。

孙之道听后说他能治,于是就开了方。

这个方子传到现在将近一百年了,医好病人无数。

郭文:梅核气很难治,您是如何治疗的?慢性咽炎属中医的梅核气病,多发于中年人,且女性多于男性。

该病自觉咽喉有异物感,如梅核或痰块阻塞,吐之不出,咽之不下,咽部拘紧、干燥,有时隐痛,伴有胸闷气短等症,每因情志不舒、食刺激性食物、饮食伤胃或语言过多而症状加重。

国医大师李振华教授辨治积聚经验于鲲;郭淑云【摘要】李振华教授1990年被评为全国首批500名名老中医,2009年4月被人力资源和社会保障部、卫生部、国家中医药管理局评为首届“国医大师”,为中华中医药学会终身理事,终身享受国务院特殊津贴,是国内外享有盛誉的中医药专家.李老认为:积聚以正气亏虚,脏腑失和,气滞、血瘀、痰浊蕴结腹内为基本病机,聚证病在气分,积证病在血分,治疗应注意攻补之间的关系.列举病案2则,1则病机为脾虚肝郁、气血瘀阻,治宜疏肝健脾、理气活血;1则病机为肝郁气滞,治以攻邪为主,重在疏肝解郁、行气消聚.【期刊名称】《中医研究》【年(卷),期】2016(029)007【总页数】3页(P25-27)【关键词】李振华;中医师;积聚/中医药疗法;逍遥散加减/治疗应用;五磨饮子加减/治疗应用;经验【作者】于鲲;郭淑云【作者单位】河南省中医院肝胆脾胃科,河南郑州450002;河南中医药大学第一附属医院国医大师李振华学术研究室,河南郑州450000【正文语种】中文【中图分类】R256.49李振华教授1990 年被评为全国首批500名名老中医,2009年4月被人力资源和社会保障部、卫生部、国家中医药管理局评为首届“国医大师”,为中华中医药学会终身理事,终身享受国务院特殊津贴,是国内外享有盛誉的中医药专家。

李老从医60余载,临证经验丰富,擅长治疗脾胃病、肝病及内科疑难杂症,对于积聚的辨证治疗有独到的认识。

笔者曾有幸随师侍诊,受益匪浅。

现将李老辨治积聚经验介绍如下。

积聚是以正气亏虚,脏腑失和,气滞、血瘀、痰浊蕴结腹内为基本病机,以腹内结块、或胀或痛为主要临床特征的一类病证。

积证多为血瘀,固定不移,胀痛或刺痛;聚证多为气聚,时聚时散,攻窜胀痛。

《诸病源候论·积聚病诸候》对积聚的病因病机有较详细地论述,认为该病通常有一个渐积成病的过程,曰:“诸脏受邪,初未能为积聚,留滞不去,乃成积聚。

”聚证病在气分,以疏肝理气、行气消聚为基本治则,重在调气;积证病在血分,以活血化瘀、软坚散结为基本治则,重在活血。

李振华教授辨治脾胃病学术思想研究的开题报告

题目:李振华教授辨治脾胃病学术思想研究

背景:

脾胃病是中医学中的一个重要疾病范畴,其发生率在不断增加。

而

在脾胃病的临床治疗中,李振华教授是一个备受推崇的中医名医之一,

其独特的治疗方法备受欢迎,对中医学脾胃病的治疗方面具有重要的贡献。

研究目的:

通过对李振华教授的辨治脾胃病的学术思想进行研究,探究他在脾

胃病治疗方面的独特治疗方法,为中医学中的脾胃病治疗提供参考。

研究内容:

1.李振华教授背景介绍:其学术经历、研究方向和研究成果。

2.李振华教授在脾胃病治疗中的独特治疗方法:阐述其诊断和治疗

方法,并分析其与其他流派的不同之处,探究其疗效和作用机制。

3.李振华教授对中医学脾胃病治疗的贡献:针对中医学各流派的思

想和治疗方法,分析其对脾胃病治疗的贡献,并探讨治疗方法的合理性、科学性和实用性。

4.研究方法:本研究将采用文献资料分析法、专家访谈法以及临床

案例分析法等方法,以建立李振华教授辨治脾胃病的学术思想和治疗方

法的完整框架。

预期结果:

通过本研究,将系统性地阐述李振华教授治疗脾胃病的独特方法和

学术思想,为中医学中的脾胃病治疗提供参考。

同时,对于中医学研究

中的问题和难点也可以进行深入探究,为中医学传承和发展作出一定的贡献。

李振华治崩漏临床以脾肺气虚典型病案*导读:崩漏是月经的周期、经期、经量发生严重失常的病证。

即经血非时而下,或量多如注,或量小淋漓不断。

经血暴下不止者谓之……崩漏是月经的周期、经期、经量发生严重失常的病证。

即经血非时而下,或量多如注,或量小淋漓不断。

经血暴下不止者谓之崩中,淋漓不断者谓之漏下。

是妇科常见病,也是疑难急重病证。

可发生在从月经初潮后至绝经的任何年龄,属于西医的无排卵型功能失调性子宫出血。

其发病和治疗历代医家均有论述,在《黄帝内经素问阴阳别论》首先指出:阴虚阳搏谓之崩。

尤其后世的治崩三法塞流澄源复旧对临床治疗意义重大。

总之崩漏的发病是肾-天葵-冲任-胞宫轴的严重失调。

冲任受损,不能制约经血而致病。

国医大师李振华是中医治脾胃病大家,擅长运用脾胃学术思想治疗各种疑难重病,笔者跟随李李振华学习多年,运用其学术思想治疗崩漏效果奇佳。

现将李振华治疗崩漏的学术思想总结如下。

李振华认为在病理机制上崩漏有脾肺气虚、血热、血瘀、肾虚等四个方面。

但临床以脾肺气虚为多见,现重点阐述脾肺气虚而致的崩漏证。

病因病机本病之病机,脾虚失统是崩漏发病之本,由于脾虚日久,或劳倦思虑、饮食不节,脾虚血失统摄;甚至脾虚及肺,肺气亦虚,中气下陷,脾不统血,气不升摄,冲任不固,气虚血脱发为崩漏。

崩中可出现经血非时暴下不止,大量出血,下血如冲;漏下可见出血淋漓不断,血色淡红。

二者均可出现面色苍白,少气无力,精神倦怠,纳运失常,食少胃满,甚至便溏或面浮肢肿,小腹空坠,四肢不温。

舌体胖大,边尖有齿痕。

脉象弦滑无力甚至浮大无力。

如失于治疗可导致久延不愈。

治疗以益气健脾、举陷固脱、止血安神为法。

方以补中益气汤和归脾汤加减。

药以黄芪、党参、白术、茯苓、炙甘草益气健脾,补肺脾之气为主;柴胡、升麻升阳固脱,与上药相辅相成,以增强统血摄血之力;香附、陈皮醒脾理气,使补而不滞;当归、白芍、枣仁、阿胶养血补血,安神宁志;再配生地炭、地榆炭凉血止血。

特别是重用米醋可达迅速止血的目的。