眼眶磁共振成像技术的研究

- 格式:pdf

- 大小:364.57 KB

- 文档页数:3

眼眶肌锥内肿瘤MSCT及磁共振诊断影像学表现眼眶肌锥内肿瘤是一种罕见的眼眶肿瘤,通常发生在眶脂肪囊内。

这种肿瘤通常是良性的,但有时也可能是恶性的。

MSCT和磁共振成像是诊断眼眶肌锥内肿瘤的重要方法。

本文将详细介绍眼眶肌锥内肿瘤的MSCT和磁共振诊断影像学表现。

1.肿瘤的密度:眼眶肌锥内肿瘤在MSCT上通常呈等密度或低密度灶,有时还可能出现钙化灶。

肿瘤密度的不均一性可能是恶性肿瘤的表现。

2.边界清晰:大多数眼眶肌锥内肿瘤的边界清晰,呈规则形状。

但在一些恶性肿瘤中,边界可能不清晰,表现为模糊不定的边界。

3.肿瘤的位置:眼眶肌锥内肿瘤通常位于眶内脂肪区,但也可能扩展至眶内外其他组织区域。

肿瘤的位置对于肿瘤的性质和临床表现具有重要意义。

4.骨质受累:眼眶肌锥内肿瘤如有骨质受累时,在MSCT上可见到骨质的破坏和吸收现象。

这种情况常见于侵犯眼眶骨壁的大型肿瘤或恶性肿瘤。

5.肿瘤的血管灌注:通过MSCT动态增强扫描可观察到肿瘤的血管灌注情况,有助于判断肿瘤的性质和分期。

二、眼眶肌锥内肿瘤的磁共振表现1.肿瘤的信号强度:眼眶肌锥内肿瘤在T1加权像上呈等或稍低信号,而在T2加权像上呈等或稍高信号。

但在一些特殊情况下,肿瘤的信号强度可能会有所不同。

2.肿瘤与眶内结构的关系:磁共振成像可以清晰显示肿瘤与眶内其他组织结构的关系,如眶内脂肪、眼肌、眼神经等。

这对于术前评估和手术方案制定非常重要。

4.肿瘤的强化模式:根据肿瘤的强化特点,可以初步判断肿瘤的性质。

良性肿瘤通常表现为均匀强化,而恶性肿瘤可能呈不均匀强化或环形强化。

5.肿瘤的大小和增长方式:磁共振成像能够精确测量肿瘤的大小,并观察肿瘤的生长方式和速度,有助于判断肿瘤的生物学行为。

眼眶肌锥内肿瘤的MSCT和磁共振诊断影像学表现具有一定的特异性,对于肿瘤的定性和定位具有重要意义。

医生需要结合患者的临床症状和实验室检查结果,综合分析影像学表现,做出最终诊断,并制定合理的治疗方案。

医学影像学中的磁共振成像技术研究引言随着现代医学技术的不断进步,医学影像学已成为诊断和治疗的重要工具之一。

磁共振成像技术作为一种无创、无放射线的影像技术,正在得到越来越广泛的应用。

本文将从原理、应用和发展三个方面,探讨医学影像学中的磁共振成像技术的研究。

一、磁共振成像技术原理磁共振成像技术基于核磁共振原理,通过对人体局部区域进行不同角度的磁场和梯度磁场的作用,使体内的原子核磁矢量发生变化,并检测其信号。

具体而言,磁共振成像技术利用人体组织内原子核的自旋运动与外加磁场相互作用产生的信号,通过计算机重构出具有不同对比度的图像。

二、磁共振成像技术应用1. 临床诊断应用磁共振成像技术在临床诊断中广泛应用于多学科领域,如神经学、心脏病学和肿瘤学等。

在神经学中,磁共振成像可以用于诊断和评估脑部损伤、肿瘤和神经退行性疾病。

在心脏病学中,磁共振成像可用于评估心脏形态和功能,检测冠状动脉疾病和心肌病变。

在肿瘤学中,磁共振成像常用于区分恶性肿瘤和良性肿瘤,评估肿瘤的生长和浸润范围。

2. 功能性研究应用除了临床诊断外,磁共振成像技术还广泛应用于对人体功能活动的研究。

功能性磁共振成像(fMRI)通过测量大脑血氧水平变化,反映不同脑区在不同任务或刺激下的活跃程度,进而揭示人脑的功能连接和功能分布。

fMRI在神经科学、心理学和认知科学等领域中有着重要的研究价值。

三、磁共振成像技术的发展1. 硬件设备的改进磁共振成像技术的发展离不开硬件设备的不断进步。

随着超导磁体技术的发展,磁场强度不断提高,从最初的1.5T到现在的3T 和7T,使得成像的空间分辨率和对比度得到了显著提高。

此外,针对特定疾病和器官的成像需求,临床已经开始使用高性能的磁共振成像设备,如超高场(≥7T)和多核成像等设备。

2. 成像序列与技术的改进在成像序列方面,磁共振成像技术已经发展出多种不同的序列,如T1加权、T2加权和弥散加权成像等。

每种序列都有具体的应用领域和优势。

眼眶肌锥内肿瘤MSCT及磁共振诊断影像学表现眼眶肌锥内肿瘤是眼部常见的肿瘤之一,其诊断需要依靠医学影像学检查,其中多层螺旋CT(MSCT)和磁共振(MRI)成像是常用的诊断手段。

本文将着重介绍眼眶肌锥内肿瘤在MSCT和磁共振上的影像学表现。

一、多层螺旋CT(MSCT)诊断影像学表现1. 肿瘤位置:眼眶肌锥内肿瘤通常位于眼眶内,多位于眼球后方或视神经周围。

MSCT能够清晰显示肿瘤的位置和范围,有助于明确肿瘤的部位和侵犯范围。

2. 肿瘤密度:眼眶肌锥内肿瘤常呈等密度或略高密度,常与周围组织有一定的密度界限。

MSCT能够通过对比增强扫描,更清晰地显示肿瘤的血供情况,有助于肿瘤的鉴别诊断。

3. 邻近结构受侵:肿瘤增大时可侵及邻近的眼眶骨壁、眶上肌和视神经等结构,MSCT能够显示这些受侵情况,对于评估肿瘤的侵袭性和手术方案的制定具有重要意义。

4. 弥漫性肿瘤:眼眶肌锥内肿瘤有时表现为弥漫性浸润性生长,MSCT能够清晰地显示肿瘤的形态和范围,有助于判断肿瘤的性质和分期。

5. 并发症:眼眶肌锥内肿瘤可引起眼球推挤、复视、眼球运动障碍等症状和并发症,MSCT能够直观地显示这些症状和并发症,为临床诊断和治疗提供重要依据。

二、磁共振(MRI)诊断影像学表现1. 肿瘤组织学特征:眼眶肌锥内肿瘤在MRI上呈低、等或高信号,根据肿瘤的成分和组织学特征可表现为不同的信号强度,有助于对肿瘤的性质进行初步判断。

2. 肿瘤形态:MRI能够清晰地显示眼眶肌锥内肿瘤的形态和大小,包括肿瘤的轮廓、边界和内部结构,为确定肿瘤的范围和侵袭情况提供重要信息。

3. 血供情况:MRI可通过动态增强扫描观察肿瘤的血供情况,包括动脉期、静脉期和延迟期的信号变化,有助于评估肿瘤的血管特征和血供情况。

眼眶肌锥内肿瘤的MSCT和MRI诊断影像学表现对于肿瘤的鉴别诊断、范围评估和手术方案的制订具有重要意义。

医师在临床工作中应根据患者的具体情况综合运用MSCT和MRI 等影像学检查手段,以提高对眼眶肌锥内肿瘤的诊断准确性和治疗效果。

核磁共振技术的研究与应用前景核磁共振技术简介核磁共振技术,英文名称为Nuclear Magnetic Resonance(NMR)技术,是一种在化学、生物学、医学和材料科学等领域应用广泛的分析工具及成像技术。

其基本原理是利用物质中的核自旋磁矩在恒定外磁场中的方向重排和共振现象,通过加加强外加射频场的旋转正交磁场大小和方向,获得核共振信号,进而对物质进行结构和分析。

该技术的发展,大大推动了化学、生物学等学科的研究,为治疗和预防疾病、制造新药、探索新材料等领域做出了巨大贡献。

近年来,越来越多的关于核磁共振技术的研究和应用涌现出来,各种新型的高分辨率核磁共振技术相继问世,推动该技术的发展与普及。

核磁共振技术的研究与应用进展磁共振技术近年来已经成为了生物化学领域重要的研究工具。

除了传统的磁共振核磁共振技术,还涌现了一批新型磁共振技术。

例如,动态核磁共振技术(D-NMR)能够对蛋白质的动态结构进行研究,帮助人们理解细胞如何实现高效的代谢与传递信息。

另一项新型技术是超高场核磁共振(Ultra-High-Field NMR),是目前最强的磁感应强度的核磁共振技术,其精度高达原子级别,可以更加准确地探究和检测物质性质和结构。

它在药物研发、微生物学、元素分析和纳米技术等领域中有广泛的应用前景,被誉为“新一代的化学眼”。

此外,核磁共振技术在医学中也有广泛的使用。

医学磁共振技术分为成像和用于分析的两种类型。

成像核磁共振技术被广泛应用于医学检测和诊断中,如对脑部影像的检查、内窥镜观察等;而用于分析的核磁共振技术也广泛应用于分析气体、体液和组织等领域,如用于肿瘤学和内分泌学初级诊断和治疗,为医生提供更加准确有效的治疗方案。

核磁共振技术的应用前景核磁共振技术受到了广泛的关注,其应用领域也在不断扩大。

在生物医学研究领域,使用超高场的核磁共振技术可以对人体进行精准成像,在相关疾病的诊断中起到重要的作用。

例如,核磁共振能够测量脑部的代谢水平,帮助人们更好地了解精神分裂症等神经系统疾病的形成机制。

磁共振成像技术及其应用前景磁共振成像技术是一种能够详尽地观察人体部位、诊断疾病的非常重要的医学成像技术。

它的出现极大地改善了医学诊断和治疗的工作效率,增加了医学的可靠性。

本文将对磁共振成像技术及其应用前景做出详细的探讨。

什么是磁共振成像技术?磁共振成像技术(MRI)是一种用强磁场及高频电磁波对人体进行内部成像的医学成像技术。

人体在外加磁场的作用下会发生核磁共振现象,根据不同组织的特性,通过测量放射状和横向的信号获得高质量的图像。

磁共振成像技术与其他医学成像技术相比有其独特的优点。

与射线成像(如X 光片和CT 扫描)相比,MRI 不会产生电离辐射,能够进行更加安全的诊断,并且对于软组织的成像效果更为出色。

此外,MRI 的成像可以同时观察到多个方向,对血管的动态观察及对深部、小部位的拍摄也具有更好的成像效果。

应用前景:MRI 让诊断更加全面、准确MRI 技术可以应用于人体的各个部位的诊断。

例如,在神经科学领域,MRI 技术已经开始被广泛应用于对疾病的诊断及治疗方案的制定,如颅脑疾病和脊髓疾病的准确诊断,脑功能的局部激活和代谢,以及神经磁刺激等技术的研究。

在心血管领域,MRI 技术可以更好地诊断和评估心肌功能和心脏冠状动脉狭窄。

在体形分析领域,MRI 技术初步用于对体脂分布的定量分析,即把脂肪和瘦肌肉进行图像分析。

在肝脏疾病的研究领域,MRI 技术可以更好地诊断和区分各种类型的肝病。

此外,MRI 技术在肿瘤的早期诊断和治疗方案制定方面也具有广阔的前景。

MRI 技术可以更好地检测到肿瘤的颗粒大小、形状和信号强度等信息,有效地进行评估,同时,MRI 技术还可以监测肿瘤的生长和分化,以及选择治疗方案的效果。

MRI 技术的发展趋势:从人体到动物、从组织到分子MRI 技术的发展已经延伸到小到昆虫、鱼和显微组织的研究,并逐渐向分子和细胞水平的研究延伸。

另一方面,MRI 技术也被应用于更广泛的群体,如体育竞技、高空任务等。

眼眶肌锥内肿瘤MSCT及磁共振诊断影像学表现

眼眶肌锥内肿瘤是一种常见的眼眶疾病,多为良性,在病理分类上主要包括神经鞘瘤、畸胎瘤和脂肪瘤等。

MSCT和磁共振成像是常用的眼眶肌锥内肿瘤的诊断方法,可以提供详细的病变部位、大小和形态等信息,有助于鉴别良恶性病变。

在MSCT中,眼眶肌锥内肿瘤呈现为一种局限性的软组织肿块。

肿瘤通常具有边界清晰,但也可能有残留膜的呈弥漫性扩散或浸润生长的特点。

肿瘤密度多为均匀或不均匀,低密

度或等密度。

在增强扫描中,肿瘤常呈现均匀或不均匀的环状或结节状强化。

根据强化的

程度和模式,可以进一步推测肿瘤的性质。

磁共振成像可以提供更加详细的解剖结构信息和组织对比度。

在T1加权像上,眼眶肌锥内肿瘤呈现为低信号。

而在T2加权像上,肿瘤常为等或高信号。

这是由于肿瘤内的纤维组织、囊变区和钙化物质导致的。

除了T1和T2加权像,磁共振造影也可以提供关于肿瘤

的血供信息。

良性肿瘤的血供大多局限在肿瘤周边,而恶性肿瘤的血供常较丰富且不规

则。

MSCT和磁共振成像对于眼眶肌锥内肿瘤的诊断有着非常重要的价值。

通过对肿瘤的形态、大小、密度、强化程度以及血供的观察,可以初步鉴别肿瘤的良恶性。

仅依靠影像学

并不能确定肿瘤的确切性质,尤其在一些特殊类型的肿瘤和肿瘤的早期阶段。

最终还需要

结合病理学检查来做出准确的诊断。

磁共振成像的优势及适应症临床应用中,MRI在对中枢神经系统、四肢关节肌肉系统的诊断方面优势最为突出。

相对应CT、x光片,没有辐射,最大程度减少了患者伤害。

下面分别介绍MRI在各个部位的优势及适应症。

一、颅脑中枢神经系统位置固定,不受呼吸运动、胃肠蠕动的影像,故MRI以中枢神经系统效果最佳。

MRI的多方位、多参数、多轴倾斜切层对中枢神经系统病变的定位定性诊断极其优越。

颅脑MRI检查无颅骨伪影,脑灰白质信号对比度高,使得颅脑MRI检查明显优于CT。

尤其在早期脑梗塞的诊断方面是目前世界上最好的方法。

头部MRI检查的适应症:1.脑肿瘤。

多方向切层有利于定位,无骨及气体伪影。

尤其在颅底后颅窝、脑干病变优势更明显。

多种扫描技术结合对良、恶性肿瘤的鉴别及肿瘤的分级分期有明显的优势。

2.脑血管疾病。

急性脑出血首选CT,主要是由于CT扫描速比MR快:亚急性脑出血首选MRI:脑梗塞明显优于CT,发现早、不容易漏病灶,DWI(弥散加权成像)极具特异性。

脑血管畸形、动静脉畸形、动脉瘤明显优于CT,我院可不增强用TOF、PC、SWI技术对血管性病变进行三维观察。

3.脑白质病变。

脱髓鞘疾病、变性疾病明显优于CT。

如皮层下动脉硬化性脑病、多发性硬化症等。

4.脑外伤。

脑挫伤、脑挫裂伤明显优于CT。

磁共振的DWI和SWI技术对弥散性轴索损伤的显示有绝对优势,颅骨骨折和超急性脑出血不如CT。

5.感染性疾病明显优于CT,如脑脓肿、脑炎、脑结核、脑囊虫等。

6.脑室及蛛网膜下腔病变。

如脑室内肿瘤、脑积水等。

7.先天性疾病。

如灰质异位、巨脑回等发育畸形。

8.颅底、后颅凹病变优势更加明显,如垂体病变,听神经病变,脑干病变等。

总之,除急性外伤、超急性脑出血外,颅脑部影像检查均应首选MRI。

二、脊柱及脊髓MRI对脊柱、脊髓检查与CT比较,有成像范围大、多方位成像、无骨伪影、对比度高等优势。

脊柱及脊髓MRI检查的适应症有:1.椎管内肿瘤。

可直观显示椎管内肿瘤大小、范围、性质,明显优于CT。

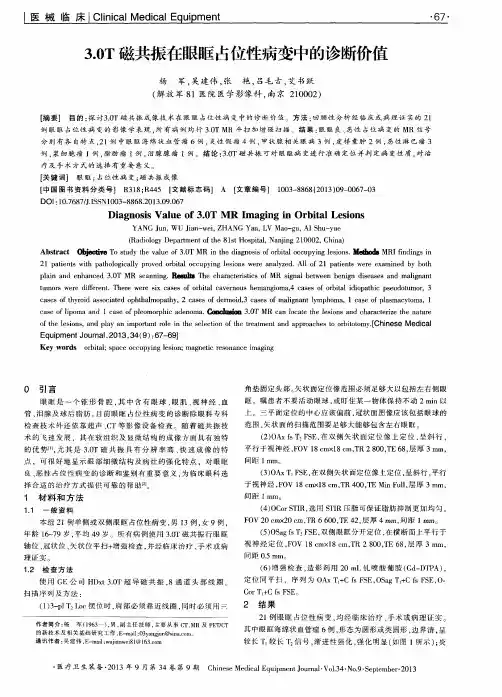

核磁室五官及头颈部磁共振检查技术操作规范一、眼部磁共振检查技术【适应证】1.眶部肿瘤,包括眼球,视神经与眶的各种肿瘤。

2.眼肌疾病,如格氏眼病等。

3.血管性病变,包括眶内静脉曲张、血管畸形、颈内动脉海绵窦屡等。

4.外伤5.非金属性眼内和眶内异物。

6.眶内炎症包括炎性假瘤与眶内感染【操作方法及程序】1.平扫(1)检查体位:病人仰卧在检查床上,取头先进,头置于线圈内,人体长轴与床面长轴一致,双手置于身体两旁或胸前。

头颅正中矢状面尽可能与线^纵轴保持一致,并垂直于床面。

嘱病人检查中双眼平视前方或闭眼,使眼球保持不动。

(2)成像中心:眶间线位于线圈横轴中心,移动床面位置,使十字定位灯的纵横交点对准线圈纵、横轴中点,即以线圈中心为采集中心,锁定位置,并送至磁场中心。

(3)扫描方法①定位成像:采用快速成像序列同时采集冠、矢、轴三方向定位图,在定位片上确定扫描基线、扫描方法和扫描范围。

②成像范围:扫描范围上F包括眶上、下壁,前后包括眼险至眶尖。

③推荐成像序列:采用SE序列或适宜的快速序列,常规行横断面T:WI、T=>W1.冠状面T3WI或沿检查侧视神经走向设定斜状面必要时可根据病情以及磁共振设备条件辅以其他成像序列。

如脂肪抑制技术等。

④成像野(FoV):18-25cmo也可根据眼眶大小及病变范围设定扫描范围。

⑤成像间距:为相应层厚的10%-20%o⑥成像层厚:2~5mm。

⑦矩阵1128X256或256X512等。

(1)快速手推注射方法:注射完对比剂后即开始增强后扫描,成像程序一般与增强前T1.W1.程序相同,可加扫T1.WI-FS序列。

常规做横断面、斜状面及冠状面T1.WI (2)磁共振注射器注射方法:注射完对比剂后即开始增强后扫描,成像程序一般与增强前TIW1.程序相同,常规做横断面、矢状面及冠状面TIWI。

二、鼻及鼻旁窦磁共振检查技术【适应证】1.鼻咽部肿瘤,如鼻咽癌、纤维血管瘤和脊索瘤等。

2.鼻咽部肉芽肿性病变。

磁共振成像技术和磁共振导航技术的研究和应用磁共振成像技术(Magnetic Resonance Imaging,MRI)是一种大力的医学成像工具,其核心原理是利用核磁共振效应,对人体组织进行成像。

MRI技术通常需要使用强大的磁场和高频辐射波。

磁共振导航技术则是在MRI基础上发展而来,主要应用于微创手术和导航等领域。

MRI技术在医学领域中有着广泛的应用,可以对人体内部器官和组织的状态进行非侵入性、高分辨率成像。

例如,MRI可以用于检测人体内部的软组织、肿瘤、骨骼和关节结构,还可以用于研究心血管系统、神经系统等器官的功能和病理状况。

与传统的X光成像技术相比,MRI可以提供更丰富的信息,并且不会产生辐射损害。

MRI技术的发展,也推动了磁共振导航技术的研究和应用。

磁共振导航技术主要应用于微创手术和导航等领域。

通过对人体器官进行MRI扫描,并将扫描结果与患者实时的位置信息进行匹配,可以确定手术器械的精确位置和方向,实现高精度的微创手术。

此外,在导航和定位等领域中,磁共振导航技术也得到了广泛的应用。

虽然MRI技术和磁共振导航技术有很强的应用价值,但它们的发展仍受到一些技术和成本限制。

在MRI技术中,强磁场和高频辐射波的使用需要高昂的成本,并且容易对患者的健康产生一定的负面影响。

另外,MRI成像也容易受到人体结构的影响,对不同部位的检测效果有所不同。

而在磁共振导航技术中,精确的匹配需要高精度仪器的配合,并且该技术的应用仍需要进一步完善。

在实际的应用中,磁共振导航技术也需要高度专业的医学技术和专业的医护人员的协同合作。

总的来说,MRI技术和磁共振导航技术是医学领域中非常重要的技术成果。

它们的发展为医学诊断和治疗提供了前所未有的精准度和准确性,为临床医学带来了巨大的发展机遇。

在未来,随着技术的不断完善和成本的不断降低,MRI技术和磁共振导航技术的应用领域也将不断扩大,为医学领域的发展带来更为广阔的前景。

磁共振成像技术的新进展磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging, MRI)是一种非侵入性的医学成像技术,以在外部磁场下,利用核磁共振的方式获取人体部位的图像。

MRI具有成像清晰、无辐射、无创伤等优点,并且可以显示局部组织的形态、功能、代谢等信息,因此广泛应用于临床医学中。

近年来,MRI技术不断发展和进步,出现了一些新的技术和应用。

在以下几个方面,MRI技术有了新的进展。

一、超高场强磁共振成像技术高场强MRI成像技术的提出,使得MRI的成像分辨率得到强化,并且可以达到很高的信噪比。

而近年来,MRI领域的领导者们开始研究和探索超高场强MRI技术。

超高场强MRI指的是强度达到3.0特斯拉以上的高场强环境下的MRI成像。

在这样的环境下做成了一些非常有趣和有挑战的探索,包括顺磁材料信号的出现、更好的空间分辨率、可视化神经元和特殊技术,使得超高场强MRI成像技术在医学领域得到广泛的应用。

二、MR血管造影MR血管造影(Magnetic Resonance Angiography, MRA)技术是一种非侵入性、不需要放射性物质的成像技术,可以对血管进行成像,用作血管疾病的诊断和治疗。

近年来,MR血管造影技术不断改进,新型技术的出现使得成像分辨率得到了提高,可以更好地显示血管的分支结构和流动情况,也更适合用于临床上的血管评估。

三、MR波谱成像MR波谱成像(Magnetic Resonance Spectroscopy Imaging, MRSI)技术可以分析人体内物质的分子成分,包括脂肪、糖类、代谢产物等。

这个技术可以定量再现人体内物质的分子组成,在临床上用于癌症的患者检测其代谢状态和细胞分裂情况等。

原本MR波谱成像只是在特定部位进行医学诊断时使用的小型技术,而在最近的技术进展中,MR波谱成像已经可以在全身范围内对人体进行扫描,从而更全面地分析人体的分子组成。

四、MRI和病理学结合技术MRI和病理学结合技术的出现,使得医生和研究学者们可以深入了解组织的内部结构和功能,并在高准确性下对描述组织的干扰作出防范。

《应用三维磁共振成像技术探究病理性近视眼底病变与眼球形态的关系》篇一一、引言随着现代医学技术的飞速发展,对眼底病变的深入研究已经成为眼科领域的重要课题。

病理性近视作为一种常见的眼底疾病,其眼底病变与眼球形态的关联性一直是研究的热点。

三维磁共振成像技术(3D-MRI)作为一种先进的医学影像技术,为探究病理性近视的眼底病变与眼球形态关系提供了强有力的工具。

本文旨在通过应用三维磁共振成像技术,深入探究病理性近视眼底病变与眼球形态的关系,以期为临床诊断和治疗提供更为准确的依据。

二、研究方法本研究采用三维磁共振成像技术对病理性近视患者进行眼底扫描,获取高精度的眼底及眼球形态数据。

通过专业的医学影像处理软件,对获取的图像数据进行处理和分析,探究眼底病变与眼球形态的关系。

同时,设置对照组(正常视力人群)进行对比分析。

三、眼底病变与眼球形态的关联性分析1. 眼底病变特征通过三维磁共振成像技术,我们观察到病理性近视患者的眼底病变主要表现为视网膜色素上皮层(RPE)的异常、脉络膜新生血管的形成以及视网膜神经纤维层的变薄等。

这些病变特征在图像上呈现出明显的异常信号。

2. 眼球形态变化与此同时,我们发现病理性近视患者的眼球形态也发生了显著变化。

眼球前后径增长,眼轴拉长,导致眼球的球状扩张。

这种形态变化与眼底病变的发生有着密切的关系。

3. 关系探究通过对比分析,我们发现眼底病变的程度与眼球形态的变化呈正相关。

即眼底病变越严重,眼球形态的变化也越明显。

这一发现为临床诊断和治疗提供了重要的参考依据。

四、讨论本研究表明,病理性近视患者的眼底病变与眼球形态之间存在着密切的关系。

这种关系可能涉及到多种生理和病理机制,如视网膜神经细胞的凋亡、脉络膜血管的异常增生等。

这些机制可能共同作用于眼底和眼球,导致病变的发生和发展。

此外,本研究还发现眼底病变的程度与眼球形态的变化呈正相关,这提示我们在临床诊断和治疗过程中,应综合考虑眼底和眼球的形态变化,以制定更为精准的治疗方案。

磁共振成像技术在医学领域的进展磁共振成像技术 (Magnetic Resonance Imaging,MRI) 是一种通过利用物质中的核磁共振现象,非侵入性地获取人体内部结构和功能信息的医学影像技术。

自1977年首次用于人体成像以来,MRI技术得到了快速的发展和广泛的应用,成为医学诊断和研究领域的重要工具。

本文将对磁共振成像技术在医学领域的进展进行综述。

首先,MRI技术在临床诊断中的应用已经取得了重大突破。

MRI可以对人体器官、组织和血管等进行三维立体成像,无需使用任何放射线,因此对患者没有辐射危害。

与传统的X射线和CT扫描相比,MRI更加安全,特别适用于对孕妇、儿童和孩童进行影像检查。

同时,MRI对软组织的显示效果非常优秀,能够清晰地显示各个组织器官的结构和功能。

尤其是在神经科学领域,MRI技术的发展使得我们能够对大脑的结构和功能进行非侵入性的研究,为神经科学研究提供了强有力的工具。

其次,MRI技术在肿瘤诊断和治疗中也发挥着重要的作用。

MRI能够提供对肿瘤的早期检测、分级以及评估疗效的信息。

与其他影像技术相比,MRI在描绘肿瘤形态学和弥散性方面具有独特的优势。

基于MRI的早期癌症筛查可以帮助医生早期发现潜在的恶性肿瘤,提高治疗的成功率。

此外,经过进一步的发展,MRI还可以用于引导肿瘤治疗的手术操作或放疗计划,提高手术的准确性和疗效。

磁共振引导的高强度聚焦超声治疗 (MRI-guided High Intensity Focused Ultrasound,MRI-HIFU) 已经被证明对肿瘤治疗非常有效。

除了诊断和治疗,MRI技术还在神经科学领域的研究中得到了广泛的应用。

结构性MRI可以准确地显示大脑的解剖结构,并可以通过不同的成像序列描绘大脑的灰白质、神经纤维束、脑回、皮层厚度等特征。

功能性MRI (fMRI) 则通过监测脑血氧水平的变化,研究大脑的功能活动。

通过fMRI技术,我们可以研究各个脑区的功能连接和网络,揭示大脑在不同认知任务下的相互作用和功能区域。