郑板桥竹石图

- 格式:ppt

- 大小:16.47 MB

- 文档页数:29

郑板桥的最经典“竹子”20幅郑板桥,清朝时期著名的画家、书法家和文学家,擅长于画竹。

他的竹子画,以其雄健刚劲、清新自然的笔墨风格和内涵丰富的艺术价值,深受人们的喜爱和推崇。

下面将为大家介绍郑板桥的最经典“竹子”20幅,走进他的竹画世界。

一、“雄浑苍劲”《竹与石》这是郑板桥的代表作之一,画面中有一棵葱郁的竹子,挺拔而苍劲,与一块粗犷的石头形成了鲜明的对比。

浑厚有力的线条,流畅而有节奏的笔法,让整幅画显得极具生命力和张力。

《竹》这幅画中的竹子高高矗立,笔法刚健有力,疏密有致,显得非常的雄浑苍劲。

竹子下方的小草也是画面的点睛之笔,让整幅作品显现出浓烈的生机。

《竹》这幅画中,竹子的笔触纷繁复杂,线条宛如瀑布,一泻千里。

画面中的几段竹子可以说是一段段完整的生命,生机盎然。

同时,画面中的轻灰色调,让人感受到自然的宁静和舒适。

《竹》这幅画中的竹子,笔触硬朗有力,刚劲不羁,展现出郑板桥的勇猛与豪迈。

而在底部细枝垂拱处,则通过柔顺的笔法形成了一个动静结合的场景,增添了一份柔美的情趣。

二、“清新淡雅”《竹与荷》这幅画中的竹子,然发威势,笔触刚健而有力,画面中有草,有石,有渐隐的荷花,给人一种自然而然的感觉,令人心曠神怡。

《竹》这幅画中的竹子,虽然只有一段,但是却非常精彩。

线条流畅有力,疏密有致,除了竹叶的炫丽之外,整张画面充盈着郑板桥的诗意和雅致。

《竹斋幽人》这幅画中的一束竹子,静如处子,纯净清新,笔触幽深灵动。

画面中的小蝴蝶和摆脱了风吹雨打,自然芝士的几只草虫从画面的角落里徐徐展露,令整幅画显得真实自然,看起来非常的舒适宜人。

《竹》这幅画中有一个老竹,色调淡雅清新,线条柔和流畅,富有情趣,营造出松竹丛生的大自然气息,并透露出郑板桥优美的人生哲理。

三、“极尽雅致”《竹子丛生图》这幅画中的竹子扎根丛生,漫山遍野,构图得当且极有一种气势。

画面将竹子从中间使开,有一个突出部分,使整个画面极尽雅致。

《竹子图》这幅画中只有三根竹子,但却足以表达出深刻的人生哲理。

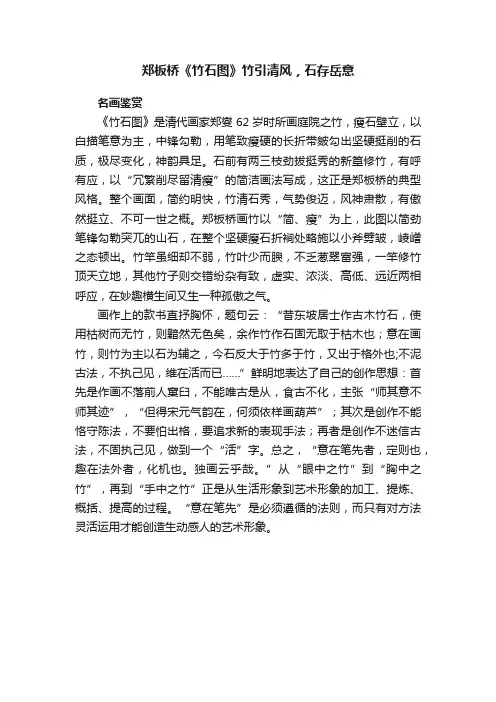

郑板桥《竹石图》竹引清风,石存岳意名画鉴赏《竹石图》是清代画家郑燮62岁时所画庭院之竹,瘦石壁立,以白描笔意为主,中锋勾勒,用笔致瘦硬的长折带皴勾出坚硬挺削的石质,极尽变化,神韵具足。

石前有两三枝劲拔挺秀的新篁修竹,有呼有应,以“冗繁削尽留清瘦”的简洁画法写成,这正是郑板桥的典型风格。

整个画面,简约明快,竹清石秀,气势俊迈,风神肃散,有傲然挺立、不可一世之概。

郑板桥画竹以“简、瘦”为上,此图以简劲笔锋勾勒突兀的山石,在整个坚硬瘦石折裥处略施以小斧劈皱,崚嶒之态顿出。

竹竿虽细却不弱,竹叶少而腴,不乏葱翠富强,一竿修竹顶天立地,其他竹子则交错纷杂有致,虚实、浓淡、高低、远近两相呼应,在妙趣横生间又生一种孤傲之气。

画作上的款书直抒胸怀,题句云:“昔东坡居士作古木竹石,使用枯树而无竹,则黯然无色矣,余作竹作石固无取于枯木也;意在画竹,则竹为主以石为辅之,今石反大于竹多于竹,又出于格外也;不泥古法,不执己见,维在活而已……”鲜明地表达了自己的创作思想:首先是作画不落前人窠臼,不能唯古是从,食古不化,主张“师其意不师其迹”,“但得宋元气韵在,何须依样画葫芦”;其次是创作不能恪守陈法,不要怕出格,要追求新的表现手法;再者是创作不迷信古法,不固执己见,做到一个“活”字。

总之,“意在笔先者,定则也,趣在法外者,化机也。

独画云乎哉。

”从“眼中之竹”到“胸中之竹”,再到“手中之竹”正是从生活形象到艺术形象的加工、提炼、概括、提高的过程。

“意在笔先”是必须遵循的法则,而只有对方法灵活运用才能创造生动感人的艺术形象。

郑板桥《竹石图》这幅《竹石图》,郑板桥将竹子画得艰瘦挺拔,节节屹立而上,直冲云天,每一片叶子都有着不同的表情,墨色水灵,逼真地表现竹的质感,而且竹的纤细清飒之美更衬托了石的另一番风情。

在构图上又将竹与石的位置关系和题诗文字处理得十分协调,而且他的书法是越到晚年越是风神独具、挥洒自如、翰墨苍劲。

“扬州八怪”之首的金农曾感叹:相较两人的画品,自己画的竹子终不如板桥有林下风度啊。

竹石古诗原文及翻译赏析《竹石》古诗原文清/郑燮咬定青山不放松,立根原在破岩中。

千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。

《竹石》古诗注释1、咬定:咬紧2、立根:扎根。

破岩:裂开的山岩,即岩石的缝隙。

3、千磨万击:指无数的磨难和打击。

坚韧:坚强有力。

4、任:任凭,无论,不管。

尔:你。

《竹石》古诗翻译紧紧咬定青山不放松,原本深深扎根石缝中。

千磨万击身骨仍坚劲,任凭你刮东西南北风。

《竹石》古诗赏析这首诗是一首题画诗,题于作者郑板桥自己的《竹石图》上。

这首诗在赞美岩竹的坚韧顽强中,隐寓了作者藐视俗见的刚劲风骨。

诗的第一句:“咬定青山不放松”,首先把一个挺立峭拔的、牢牢把握着青山岩缝的翠竹形象展现在了读者面前。

一个“咬”字使竹人格化。

”咬”是一个主动的,需要付出力量的动作。

它不仅写出了翠竹紧紧附着青山的情景,更表现出了竹子那种不畏艰辛,与大自然抗争,顽强生存的精神。

紧承上句,第二句“立根原在破岩中”道出了翠竹能傲然挺拔于青山之上的基础是它深深扎根在破裂的岩石之中。

在作者郑板桥诗、画中的竹又往往与“石”是分不开的。

有时侯,石构成竹的对立面,如“画根竹枝插块石,石比竹枝高一尺,虽然一尺让它高,年来看我掀天力”;有时候石成为竹的背景,如”秋风昨夜渡潇湘,触石穿林惯作狂;惟有竹枝浑不怕,挺然相斗一千场”。

在这首诗里,竹石则形成了一个浑然的整体,无石竹不挺,无竹山不青。

这两句诗也说明了一个简单而深刻的哲理:根基深力量才强。

有了前两句的铺垫,很自然地引出了下面两句:“千磨万击还坚劲,任尔东西南北风”。

这首诗里竹有个特点,它不是孤立的竹,也不是静止的竹,而是岩竹,是风竹。

在作者郑板桥的诗画中,竹往往是高尚品行和顽强意志的象征,而风则往往是恶势力的代表,如前面提到的“秋风昨夜渡潇湘”这几句,又如:“一阵狂风倒卷来,竹枝翻回向天开。

扫云扫雾真吾事,岂屑区区扫地埃。

”在这首诗中同样竹子经受着“东西南北风”一年四季的千磨万击。

但是由于它深深扎根于岩石之中而仍岿然不动,坚韧刚劲。

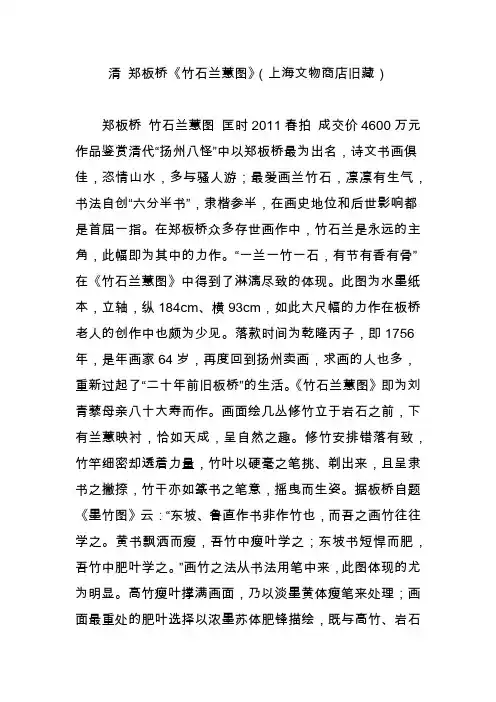

清郑板桥《竹石兰蕙图》(上海文物商店旧藏)郑板桥竹石兰蕙图匡时2011春拍成交价4600万元作品鉴赏清代“扬州八怪”中以郑板桥最为出名,诗文书画俱佳,恣情山水,多与骚人游;最爱画兰竹石,凛凛有生气,书法自创“六分半书”,隶楷参半,在画史地位和后世影响都是首屈一指。

在郑板桥众多存世画作中,竹石兰是永远的主角,此幅即为其中的力作。

“一兰一竹一石,有节有香有骨”在《竹石兰蕙图》中得到了淋漓尽致的体现。

此图为水墨纸本,立轴,纵184cm、横93cm,如此大尺幅的力作在板桥老人的创作中也颇为少见。

落款时间为乾隆丙子,即1756年,是年画家64岁,再度回到扬州卖画,求画的人也多,重新过起了“二十年前旧板桥”的生活。

《竹石兰蕙图》即为刘青藜母亲八十大寿而作。

画面绘几丛修竹立于岩石之前,下有兰蕙映衬,恰如天成,呈自然之趣。

修竹安排错落有致,竹竿细密却透着力量,竹叶以硬毫之笔挑、剃出来,且呈隶书之撇捺,竹干亦如篆书之笔意,摇曳而生姿。

据板桥自题《墨竹图》云:“东坡、鲁直作书非作竹也,而吾之画竹往往学之。

黄书飘洒而瘦,吾竹中瘦叶学之;东坡书短悍而肥,吾竹中肥叶学之。

”画竹之法从书法用笔中来,此图体现的尤为明显。

高竹瘦叶撑满画面,乃以淡墨黄体瘦笔来处理;画面最重处的肥叶选择以浓墨苏体肥锋描绘,既与高竹、岩石区别开来,又加重了画面感,可谓“适其天,全其性”。

板桥画石主要自倪瓒画法而来,以简劲线条勾轮廓而不加渲染;又用斧劈皴简单皴擦,且“石不点苔”,与兰竹相得益彰,凭添雅气。

岩石虽以简单的几笔皴擦出来,却给人坚挺的感觉,“秉得坚刚性”。

画家从山东任县令十二年之久,屡屡为百姓兴利除弊,成绩斐然,却因得罪了当地不法商人和官员而丢了官。

然而画家的铮铮铁骨却未有丝毫的改变,此处可见一般。

竹下兰蕙虽寥寥数笔,却独具精神,“有数里之香”。

兰叶作钉头鼠尾描,洒脱中见其秀气。

兰叶之妙以墨挥毫,借草书笔法运之,多而不乱,少而不疏,脱尽时习,秀劲绝伦。

郑板桥书画及题跋欣赏(二)

郑板桥书画及题跋欣赏(二)

●郑燮《瘦石萧竹图》

新栽瘦石小园中,竹叶凄凄一两丛。

竹又不高峰又矮,大都谦退是家风。

板桥道人郑燮

●郑燮《石畔竹兰图》

石畔青青竹数竿,旁添瑞草是幽兰。

老夫卅载①琼林②客,只画春风不画寒。

板桥郑燮

〔注释〕

①卅(sà)载:三十年

②琼林:亦作“璚林”。

琼树之林。

多以形容佛国、仙境。

●郑燮《竹石相交图》

竹石相交万万年,两家节介①本天然。

请看十月清霜后,一种苍苍笼碧烟。

乾隆癸未二月,写似②碧岑老世兄,板桥道人郑燮。

〔注释〕

①节介:有气节,耿介

②写似:写真,描绘……的形象

③一种:同样,一同

●郑燮《竹石相平图》

竹有高于石,石有高于竹。

竹石两相平,何须分品级。

乾隆癸未,板桥郑燮。

●郑燮《青竹柱石图》

便教拔去青青竹,也算人间柱石图。

如此绿荫庭院里,正堪幽趣伴吾儒。

板桥郑燮。

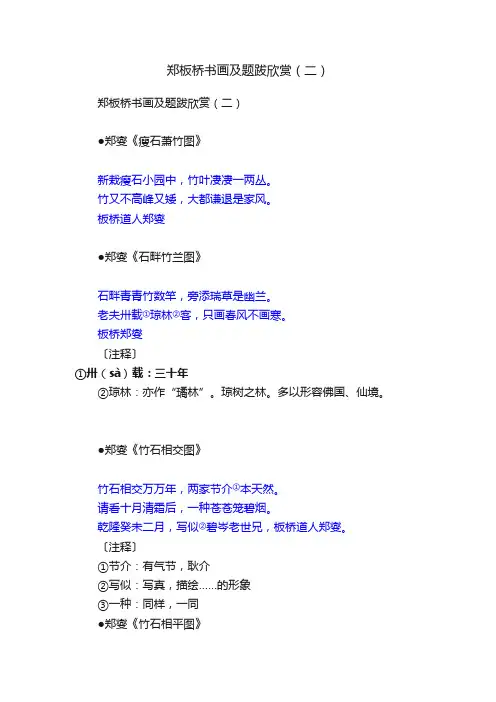

郑板桥《衙斋卧听萧萧竹》竹石图拓片

清官郑板桥在山东潍县当县令时,顶头上司曾向他索画,碍于情面,郑板桥还是画了。

但当他画完,却也意犹未尽,又题诗一首。

别人写诗歌颂领导,他却公然开骂:“衙斋卧听萧萧竹,疑是民间疾苦声。

些小吾曹州县吏,一枝一叶总关情。

”

表达的思想是:自己虽是小官,但关心民间疾苦,但恼火的是,眼前的这个顶头上司,什么好事都关心,还利用官职问我索画,可他作为地方官,还有那么多事需要他操心,他怎么就不把心思放在关心民间疾苦上呢。

真是直截了当顶头上司破了一盆冷水。

这下可被领导怀恨在心了,为郑板桥的罢官埋下了伏笔。

乾隆十一年,郑板桥被上司从山东范县调署山东潍县,也就是现在的潍坊市。

同

年,山东发生大饥荒,经常发生人吃人现象。

潍县因灾荒连年,救灾便成了郑板桥主

持潍县政事的一项重要内容,他开仓赈货,招远近饥民过来参与劳动生产,让潍县的大户人家煮粥发放给灾民。

救活了一万余人,深得百姓拥戴。

乾隆十八年,郑板桥六十一岁,灾情未断,紧迫关头需要大量的粮食。

郑板桥等不了层层官员通报朝廷,他私开皇仓放粮救人。

如今,多少潍坊人都得替自己的祖上感谢郑板桥。

而郑板桥却被早已对他怀恨在心的上级一本奏折参到京城,说他私开皇仓,这可是要被斩首的大罪。

所幸得到维县全体老百姓请命求情,才逃过一劫。

最后却也掉了乌纱帽,落得罢官归家。

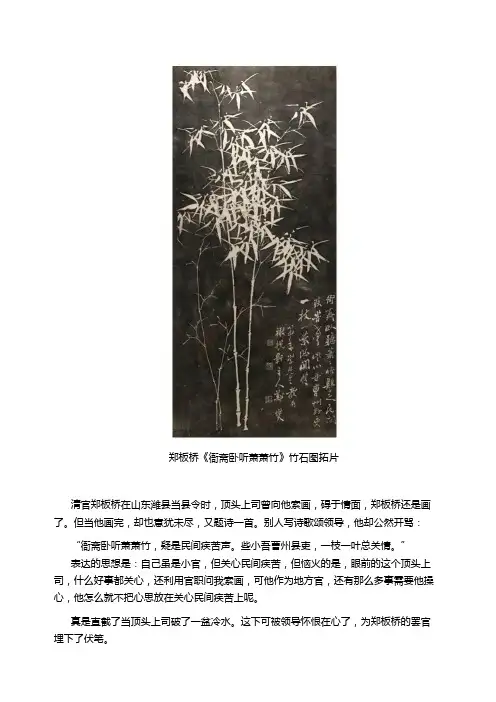

兰竹名重三百载,世间几人懂板桥?一起品读郑板桥诗、书、画三绝中国古代名家作品选粹·郑板桥郑板桥(1693-1765),原名郑燮,字克柔,号理庵,又号板桥,人称板桥先生,江苏兴化人,祖籍苏州。

康熙秀才,雍正十年举人,乾隆元年(1736年)进士。

官山东范县、潍县县令,政绩显著,后客居扬州,以卖画为生,为“扬州八怪”重要代表人物。

1 板桥以兰竹名重说到兰竹,必曰板桥。

说到板桥,必曰板桥所画兰竹。

郑板桥的兰竹名重海内外,近三百年,经久不衰,他亦是中国绘画史上杰出的绘画大师之一。

《兰竹石图》郑板桥画兰竹看似容易实极难。

说容易是画兰竹大抵如作书法,笔画无多,只需放笔写去即是,不必那么多繁杂的皴擦点染手段。

说很难是因这放笔写去,必须落笔肯定,来不得半点含糊,其中笔法运用之机、造型把握之妙,乃至画家学养、心理素质,皆在一闪念间倏然而成,这不仅需要功夫,似乎更需要才情,所以又说极难。

《兰竹菊》郑板桥“几枝修竹几枝兰,不畏春残,不怕秋寒,飘飘远在碧云端,云里湘山,梦里巫山。

画工老兴未全删,笔也清闲,墨也斓斑。

劝君莫作画图看,文里机闲,字里机关。

”这是郑板桥《题兰竹调寄一剪梅》。

在最后几句里板桥明确表示:对于板桥画切莫仅作画看,其中有深意焉。

这“文里机闲、字里机关”还需反复把玩,认真参详。

《墨竹图》郑板桥2 板桥三绝画、诗、书《松轩随笔》说:“板桥有三绝:曰画、曰诗、曰书。

三绝之中又有三真:曰真气,曰真意,曰真趣。

”也许这可以作为参究郑板桥绘画艺术之秘的一条线索吧。

苏轼评王维说:“味摩诘之诗,诗中有画。

观摩诘之画,画中有诗。

”板桥诗画皆佳,而画必有诗,使诗画相照,而板桥又擅书,每作长题以书法入画。

我们是否可以这样说:板桥之画,画中有诗;板桥之诗,诗中有画;板桥之书,书中有画;板桥之画,画中有书?实际上作为康熙秀才、雍正举人、乾隆进士的郑板桥,以其高深的学养和独到的艺术见解,融诗、书、画于一体,进一步完善了中国文人绘画的艺术形式,负载着画家的思想、学问、才情、志向及其全部的喜怒哀乐情绪,以尽情之宣泄!《兰竹册页》郑板桥“春雨春风洗妙颜,一辞琼岛到人间。

郑板桥⽵、兰作品集郑燮《⽵⽯图》郑板桥《寿⽵兰芳》图款识:⾃笑书⽣翰墨荒,漫夸⽯瘦⽵兰芳。

千花万卉皆神品,还让君家⽼复堂。

乾隆庚⾠暮春,板桥郑燮郑燮《⽼去亲⽵兰图》款识:少⽇曾探上苑花,乌纱⼀顶负烟霞。

⽽今⽼去亲兰⽵,江南江北总是家。

板桥⽼⼈郑燮郑燮《⽵⽯图横幅》款识:⽂与可墨⽵诗云:拟将⼀段鹅溪绢,扫取寒梢万尺长。

梅道⼈诗云:我亦有亭深⽵⾥,也思归去听秋声。

皆诗意清绝,不独以画传也;不独以画传⽽画益传。

余既不能诗,⼜不能画,然亦勉题数句⽈:雷停⾬歇斜阳出,⼀⽚新篁旋剪裁。

影落碧纱窗⼦上,便拈豪素写将来。

鄙⼈⾔有愧前哲,⼯诗善画者必将有以教我也。

乾隆⼆⼗三年岁在戊寅⽉在仲夏板桥道⼈郑燮画并题。

郑燮《兰⽵图》款识:昔⼈云:⼊芝兰之室,久⽽忘其⾹。

夫芝兰在室,室则美矣,芝兰弗乐也。

我愿居深⼭⼤壑间,有芝弗采,有兰弗掇,各适其⽓,各正其命。

乃为诗⽈:⾼⼭峻壁见芝兰,⽵影遮斜⼏⽚寒。

便以乾坤为巨室,⽼夫⾼枕卧其间。

诞敷年学兄黏壁板桥郑燮奉寄郑燮丛⽵参天⽴轴款识:⽂与可题墨⽵诗云:拟将⼀段鹅溪绢,扫取寒梢万尺长。

梅道⼈有云:我亦有亭深⽵⾥,也思归去听秋声。

皆诗意清绝,不独以画传也,不独以画传,⽽画益传。

余既不能诗,⼜不能画,然⽽亦勉题数句⽈:只道霜筠⼲⼰枯,谁知碧叶⼜扶疏;风雷昨夜清江上,拔出龙孙⼀万株。

鄙夫之⾔,有愧前哲也。

唯⽯兰同学⽼世长兄政之乾隆丁丑板桥郑燮画并题。

⽼世长兄政之乾隆丁丑板桥郑燮画并题。

郑燮《⼗笏茅斋⽵⽯图》款识:⼗笏茅斋,⼀⽅天井,修⽵数竿,⽯笋数尺,其地⽆多,其费亦⽆多。

⽽风中⾬中有声,⽇中⽉中有影,诗中酒中有情,闲中闷中有伴,⾮唯我爱⽵⽯,⽽⽵⽯亦爱我也。

彼千⾦万⾦造园亭,或游宦四⽅,终其⾝不能归享。

⽽吾辈欲游名⼭⼤川,⼜⼀时不得即往,何如⼀室⼩景,有情有味,历久弥新乎?筹此画构此境何难?敛之则退藏于密,亦复放之可弥六合也。

板桥⽼⼈郑燮郑燮《墨⽵图》款识:最羡此君好,须知不可⽆。

郑板桥《墨竹图》:画家的自白,如何用一根竹子编织艺术人生提起郑板桥,大家不陌生吧。

他本名叫郑燮,板桥是他的号,平日里大家都习惯叫他“板桥先生”。

他是康熙秀才,雍正举人,乾隆进士,看着这一串名号,不由感慨,这就是传说中的学霸吧。

考上进士后,他又到范县、潍县当了县令,实力演绎什么叫“学而优则仕”。

他还是“扬州八怪”之一。

“扬州八怪”并非特指八位画家,而是指清代活跃于扬州地区的一个艺术家群体。

之所以说“怪”,主要指这一群体特立独行,革新求变,张扬个性,创造出了独树一帜的艺术风格。

郑板桥的诗、书、画,人称“三绝”,可见他的业务能力很强。

平日里,他最常画竹子、兰花和石头,其中尤以画竹子时间最长、成就最高、名声最盛,这也让他从“扬州八怪”中C位出道。

大家可能好奇,郑板桥为什么这么爱画竹?他画的竹子背后,有着怎样的故事?他笔下的竹子,为什么如此受欢迎?清代郑板桥《竹石图》纸本水墨01 今天,你画竹了吗?郑板桥一生爱竹,爱到什么程度呢?我只能说,见过爱竹的,没见过这么爱竹的。

先来看看他写的诗:四十年来画竹枝,日间挥写夜间思。

意思是,自己四十年来天天画竹,日思夜想的都是竹子啊,可见他对竹子用情至深。

在他看来,小小一根竹子,也内有乾坤。

他曾这样形容自己画竹时的心境: •江馆清秋,晨起看竹,烟光日影露气,皆浮于疏枝密叶之间。

胸中勃勃遂有画意,其实胸中之竹,并不是眼中之竹也。

因而磨墨展纸,落纸倏作变相,手中之竹又不是胸中之竹也。

总之,意在笔先者,定则也;趣在法外者,化机也。

在这里,他把竹子分为“眼中之竹”、“胸中之竹”、“手中之竹”,“眼中之竹”指画家看到的竹子,“胸中之竹”指画家构思的竹子,而“手中之竹”则指画家笔下的竹子。

画家看到自然之竹的千姿百态,心生感怀,就这样形成了眼中之竹;之后经由主观的构思与艺术的加工,再融入内在的情思,产生了胸中之竹;最后通过笔墨功夫呈现于纸上,手中之竹就这样诞生。

从自然之竹到眼中之竹,再到胸中之竹,最后到手中之竹,恰好对应了中国画创作从观察到构思再到呈现的完整过程。

扬州博物馆的镇馆之宝的介绍1. 引言大家好,今天咱们聊聊扬州博物馆的镇馆之宝,这可是个不小的“宝贝”哦!扬州博物馆位于美丽的扬州,提到这座城市,大家脑海里是不是浮现出那条蜿蜒的运河、古色古香的街道和各色美食?不过,今天咱们不聊美食,咱们聊聊那个让人心跳加速的文物。

这件镇馆之宝可是有故事的,听我慢慢道来。

2. 镇馆之宝的身世2.1 介绍镇馆之宝这件宝物是“扬州八怪”之一的画家郑板桥的作品,名叫《竹石图》。

它可是个老古董,早在清代就已经出现了。

郑板桥,那可是个传奇人物,画画、写诗、作书法样样精通。

他的画风可谓别具一格,给人一种“别出心裁”的感觉。

想象一下,一个身材瘦瘦的书生,挥毫泼墨,画出的竹子生机勃勃,仿佛在和风中摇曳,真是让人心动不已!2.2 宝物的艺术价值这幅《竹石图》不仅仅是一幅画,还是一种精神的象征。

它传达了郑板桥的个性和志向。

他那种“不畏浮云遮望眼”的精神,简直让人佩服得五体投地。

画中的竹子挺拔向上,表现了他对理想的追求,而那些看似粗糙的石头,恰恰代表了人生的艰难。

就像那句老话说的,“艰难困苦,玉汝于成”,这幅画让我们在欣赏艺术的同时,也能感受到其中深刻的道理。

3. 如何欣赏这件宝物3.1 观看的角度走进博物馆,眼前一亮,那个《竹石图》就挂在墙上,简直是个“抢眼球”的存在!咱们站在它面前,可以从不同的角度去欣赏。

近看,可以看到郑板桥的笔触多么生动,每一笔都像是在诉说一个故事;远看,又能看到整幅画的气势,竹子和石头的对比让人感到一种力量,仿佛能听到风吹过竹林的声音。

3.2 感受艺术的魅力在看这幅画的时候,咱们可以想象一下郑板桥在创作时的情景,手握毛笔,灵感涌现。

那种对艺术的热爱,真是让人感动啊!再加上这幅画的构图,简直就是“天衣无缝”,让人忍不住想要多看几眼。

谁说艺术高高在上,其实它就在我们身边,让我们在忙碌的生活中找到一丝宁静。

4. 结尾好了,今天的分享就到这里,希望大家在游览扬州博物馆的时候,不妨停下来好好看看这件镇馆之宝《竹石图》。

《竹石》作者简介及作品赏析

作者简介

郑板桥(1693年-1766年),原名郑燮,字克柔,号理庵,又号板桥,人称板桥先生,江苏兴化人,祖籍苏州。

清代书画家、文学家。

康熙秀才,雍正十年举人,乾隆元年(1736年)进士。

官山东范县、潍县县令,政绩显著,后客居扬州,以卖画为生,为“扬州八怪”重要代表人物。

郑板桥一生只画兰、竹、石,自称“四时不谢之兰,百节长青之竹,万古不败之石,千秋不变之人”。

其诗书画,世称“三绝”,是清代比较有代表性的文人画家。

作者郑燮古诗作品:《竹石》《咏雪·一片两片三四片》《道情·老渔翁一钓竿》《兰·此是幽贞一种花》《题画兰》《江晴》《山中雪后》《沁园春·恨》《赠袁枚》《盆兰·春兰未了夏兰开》。

作品赏析

《竹石》是清代画家郑燮创作的一首七言绝句。

这首诗是一首咏竹诗。

诗人所赞颂的并非竹的柔美,而是竹的刚毅。

前两句赞美立根于破岩中的劲竹的内在精神。

开头一个“咬”字,一字千钧,极为有力,而且形象化,充分表达了劲竹的刚毅性格。

再以“不放松”来补足“咬”字,劲竹的个性特征表露无遗。

次句中的“破岩”更衬托出劲竹生命力的顽强。

后二句再进一层写恶劣的客观环境对劲竹的磨练与考验。

不管风吹雨打,任凭霜寒雪冻,苍翠的青竹仍然“坚劲”,傲然挺立。

“千磨万击”、“东南西北风”,极言考验之严酷。

这首诗借物喻人,作者通过咏颂立根破岩中的劲竹,含蓄地表达了自己绝不随波逐流的高尚的思想情操。

全诗语言质朴,寓意深刻。

郑燮《竹石图》古往今来,文人墨客之所以对竹青睐有加,主要是因为竹具有不畏严寒、不避酷暑、挺拔坚韧的品性。

清代郑燮更是种竹、爱竹、观竹、咏竹、画竹之人。

郑燮(1693—1765),字克柔,号板桥,江苏兴化人。

他为康熙秀才、雍正举人、乾隆进士,曾任山东范县、潍县知县,后因赈济灾民被黜,寓居扬州,为“扬州八怪”一员。

他工诗文,善画,最擅画竹,笔下竹子无论竹枝、竹叶皆疏密有致、飘逸潇洒,展现出恣意的笔情和苍劲严整的风格。

现藏于济南市博物馆的郑燮《竹石图》(见下图)为纸本水墨,纵182厘米、横103.5厘米。

画家自题:“乾隆壬午板桥郑燮写。

”钤“郑燮之印”白文方印、“爽鸠氏之官”朱白文方印。

乾隆壬午(1762),时郑燮70岁。

此作中,几株翠竹于山崖绝壁处挺拔而立、迎风招展。

石壁不大,却纵横交错,巍然而有气势;竹干虽细,却劲挺有力,风吹而不弯腰;青青竹叶随风摇曳,显得灵动清秀,孤傲而清高。

纵观整个画面,大有“咬定青山不放松,立根原在破岩中。

千磨万击还坚劲,任尔东西南北风”(郑燮《竹石》)之意味。

竹在历代文人墨客心中是“君子”的象征,是理想人格的化身,因此他们常借竹来赞美高洁的品格。

郑板桥画竹是为了“引清风”。

他说:“凡吾画兰、画竹、画石,用以慰天下之劳人,非以供天下之安享人也。

”(郑板桥《靳秋田索画》题画)“劳人”即天下劳动人民,“安享人”即达官贵人,“用以慰天下之劳人”表达了他对劳苦大众的关怀与同情。

他在山东范县、潍县任知县时,正是因为不巴结高官、关心百姓疾苦而被罢官。

此幅《竹石图》所表达的正是郑板桥清高不羁的心境。

画面上巨石峭壁敦厚扎实,远远望去犹有泰岳之势,显得跌宕磅礴,可谓“画石存岳意”(郑燮句)。

巨石峭壁间,几株翠竹坚韧挺拔,任凭风吹雨打坦然自若,可谓“画竹引清风”(同上)。

画家通过对一块山石峭壁、几株迎风翠竹的表现,寥寥数笔勾画出竹石的崇高境界。

郑板桥画竹不宗一家之法,而是取法自然、重在写生。

他将纸窗粉壁上的竹影作为学习对象,并通过平日里对竹子在不同季节、不同气候、不同生长阶段的各种情态的观察和揣摩,以及借助主观意识对竹子的理解,将“眼中之竹”转变为“胸中之竹”,然后用画笔一挥而就,将自然之竹跃然纸上,形成竹中有我、我中有竹的合一境界,令观者叹为观止。

郑板桥《竹石》赏析实用一篇郑板桥《竹石》赏析 1郑板桥《竹石》赏析《竹石》咬定青山不放松,立根原在破岩中。

千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。

诗词注释咬定:咬紧立根:扎根。

破岩:裂开的山岩,即岩石的缝隙。

千磨万击:指无数的磨难和打击。

坚韧:坚强有力。

任:任凭,无论,不管。

尔:你诗句译文紧紧咬定青山不放松,原本深深扎根石缝中。

千磨万击身骨仍坚劲,任凭你刮东西南北风。

作品鉴赏编辑这首诗是一首题画诗,题于作者郑板桥自己的《竹石图》上。

这首诗在赞美岩竹的坚韧顽强中,隐寓了作者藐视俗见的刚劲风骨。

诗的第一句:“咬定青山不放松”,首先把一个挺立峭拔的、牢牢把握着青郑板桥诗意竹石山岩缝的翠竹形象展现在了读者面前。

一个“咬”字使竹人格化。

”咬”是一个主动的,需要付出力量的动作。

它不仅写出了翠竹紧紧附着青山的情景,更表现出了竹子那种不畏艰辛,与大自然抗争,顽强生存的精神。

紧承上句,第二句“立根原在破岩中”道出了翠竹能傲然挺拔于青山之上的基础是它深深扎根在破裂的岩石之中。

在作者郑板桥诗、画中的竹又往往与“石”是分不开的。

有时侯,石构成竹的对立面,如“画根竹枝插块石,石比竹枝高一尺,虽然一尺让它高,年来看我掀天力”;有时候石成为竹的背景,如”秋风昨夜渡潇湘,触石穿林惯作狂;惟有竹枝浑不怕,挺然相斗一千场”。

在这首诗里,竹石则形成了一个浑然的整体,无石竹不挺,无竹山不青。

这两句诗也说明了一个简单而深刻的哲理:根基深力量才强。

有了前两句的铺垫,很自然地引出了下面两句:“千磨万击还坚劲,任尔东西南北风”。

这首诗里竹有个特点,它不是孤立的竹,也不是静止的竹,而是岩竹,是风竹。

在作者郑板桥的诗画中,竹往往是高尚品行和顽强意志的象征,而风则往往是恶势力的代表,如前面提到的“秋风昨夜渡潇湘”这几句,又如:“一阵狂风倒卷来,竹枝翻回向天开。

扫云扫雾真吾事,岂屑区区扫地埃。

”在这首诗中同样竹子经受着“东西南北风”一年四季的千磨万击。

但是由于它深深扎根于岩石之中而仍岿然不动,坚韧刚劲。