骨法用笔与油画之笔——从绘画角度观用笔

- 格式:pdf

- 大小:1.15 MB

- 文档页数:2

中国画的勾线方式一、骨法用笔这是谢赫"大法"中的第二条。

"骨法"系指形体结构.包括面貌、骨骼的部位,"用笔'概指笔下所表现出来的技巧。

连起来讲,是说明用笔不能脱离开形体与结构的准确性,二者是紧密相连的。

晋代顾恺之已经提出了骨法的要求,但他尚未与用笔联系在一起,通过今天广大国画家的实践,对“骨法用笔”方面又有了新的涵义。

这是因为过去谢赫"六法"的制定是专对人物而言的,现在用这一条指导绘画,既应体现其原有的同于人的结构,又应体现用笔之骨力。

在用笔方面,也比古代的线法描法,有了更多的发展,即状物写形中同时要使用笔与形体一致,不绵软、不纤弱。

单从用笔的要求上,荆浩还提出过筋,皮、骨、肉的四势之说,更加丰富了不同等线之变化。

二、中锋与侧锋毛笔的笔头共分三段,最关的部位是笔尖,中部是笔腹,与笔管相接的为笔根。

通常绘画使用的是笔根以外具有弹性的部位,国画一切技法变化都是笔锋与笔腹作用于纸上的结果。

中锋执笔是将笔管垂直.与纸成90度,笔尖正好留在墨线中间,画出的笔线挺拔流畅,一般使用于勾勒人的面部及衣纹等各种物体的轮廓线。

侧锋的执笔是把笔管横卧。

与纸成各种角度,笔尖不在墨线中间,笔尖一边光,而笔腹的一边毛,并有飞白的效果,山水人物画在皴、擦部位上多用侧锋,画出的线有厚、重、毛的感觉。

在轮廓部位上多使用中锋为佳。

除了白描以外,一幅画常要中、侧锋合用,大多数画家是如此,但也有象元代画家倪云林偏爱用侧锋去画山石的。

三、藏锋与露锋藏锋是为了使笔线含蓄而不露火气,有意不露锋芒,以强调某些物体的质感。

藏锋的用笔有钝拙之意味。

露锋用笔是在笔画首尾处都留下明显的笔痕,看起来锋芒毕露。

藏锋和露锋,在书法上吸取了许多经验。

藏锋,采用了书法的笔法,即在落笔时,线条当往右行的笔先往左行,收笔时再向左缩回,于是头和尾的锋芒裹藏在内了。

凡是按照自然书写习惯顺序行笔的,都叫顺锋,比如画一道线,一般习惯都是由左往右拉,要是画直线,一般则由上至下拉,这样的笔锋则呈顺势,如果采用相反的方向,把笔锋逆转来画,笔锋也采用逆势,这就是逆锋用笔。

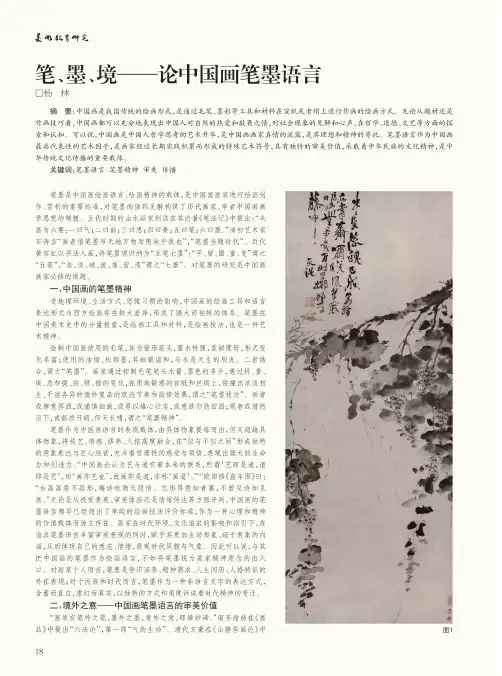

笔、墨、境一一论中国画笔墨语言□杨林摘要:中国画是我国传统的绘画形式,是通过毛笔、墨彩等工具和材料在宣纸或者绢上进行作画的绘画方式。

无论从题材还是作画技巧看,中国画都可以充分地表现出中国人对自然的热爱和敬畏之情,对社会现象的见解和心声,在哲学、道德、文艺等方面的探索和认知。

可以说,中国画是中国人哲学思考的艺术升华,是中国画画家真情的流露,是其理想和精神的寄托。

笔墨语言作为中国画最具代表性的艺术因子,是画家经过长期实践积累而形成的特殊艺术符号,具有独特的审美价值,承载着中华民族的文化精神,是中华传统文化传播的重要载体。

关键词:笔墨语言笔墨精神审美传播笔墨是中国画绘画语言、绘画精神的载体,是中国画画家进行绘画创作、赏析的重要标准,对笔墨的独到见解构筑了历代画家、学者中国画画学思想的精髓。

五代时期的山水画家荆浩在其论著《笔法记》中提出“夫画有六要:一曰气;二曰韵;三曰思;四曰景;五曰笔;六曰墨。

”清初艺术家石涛言“画者借笔墨写天地万物而陶泳乎我也”“笔墨当随时代”。

近代黄宾虹以书法入画,将笔墨观归纳为“五笔七墨”“平、留、圆、重、变”谓之“五笔”“浓、淡、破、泼、焦、宿、溃”谓之“七墨””对笔墨的研究是中国画画家必修的课题”―、中国画的笔墨精神受地理环境、生活方式、思维习惯的影响,中国画的绘画工具和语言表达形式与西方绘画存在较大差异,形成了强大而独特的体系”笔墨在中国美术史中的分量极重,是绘画工具和材料,是绘画技法,也是一种艺术精神。

绘制中国画使用的毛笔,其为锥形笔头,蓄水性强,柔韧度好,形式变化丰富;使用的油烟、松烟墨,其细腻温和,与水是天生的朋友”二者结合,谓之“笔墨””画家通过控制毛笔笔头水量、墨色的多少,通过轻、重、缓、急和提、按、顿、挫的变化,在质地敏感的宣纸和丝绢上,碰撞出浓淡相生、干湿各异的微妙复杂的痕迹节奏和韵律效果,谓之“笔墨技法””画者或肆意挥洒,或谨慎细致,或寄以雄心壮志,或意欲归隐田园;观者或潸然泪下,或豁然开朗、仰天长啸,谓之“笔墨精神””笔墨作为中国画语言的表现载体,由具体物象提炼而出,但又超越具体物象,将技艺、情感、修养、人格髙度融合,在“似与不似之间”形成独特的意象表达与匠心经营,充斥着哲理性的感受与领悟,表现出强大的生命力和创造力“中国画论认为艺与道有着本来的联系,所谓’艺即是道,道即是艺',而'画亦艺也',故画即是道,亦称'画道'。

谢赫“六法论”论文摘要:谢赫的这篇理论,既是绘画的品评法则,也是我们最早的一篇创作方法和美术教育论,对我国绘画的发展和美术教育的传承起着极其重要的积极作用,它是创作的指针,评论家的最高法典,“六法论”在中国美术史上有着非常重要的意义。

谢赫是南齐时著名的画家、绘画理论家,在中国画的实践和理论方面造诣颇深,但可惜的是没有画作流传下来,但是他的理论《画品,古画品录》却是中国绘画史上一篇重要的流世之作,“六法论”是中国历史上第一次对绘画做的一个概括性总结,在文中,谢赫评论了在他之前的27位画家,并提出了“六法论”,而“六法论”是文中最精彩的部分,“六法论”最早出现在南齐谢赫的著作《画品》中,他提出了一个初步完备的绘画理论体系框架,从表现对象的内在精神,以及对画家的要求都详细的记录在内,自从“六法论”提出以后,中国的绘画理论就自觉地以它为标准。

谢赫的“六法论”是怎样论述的呢,又是怎样继承和发展的?需要对内容做一个详细的解释;唐代美术家张彦远在《历代名画记》中记载:一气韵生动是也,二骨法用笔是也,三应物象形是也,四随类赋彩是也,五经营位置是也,六传移模写是也;谢赫云:画有六法,一曰气韵生动,二曰骨法用笔,三曰应物象形,四曰随类赋彩,五曰经营位置,六曰传移模写;今人钱钟书《管锥编》第四册论述这段文字,“六法”者何?一、气韵,生动是也;二、骨法,用笔是也;三、应物,象形是也;四、随类,赋彩是也;五、经营,位置是也;六、传移,模写是也。

气韵生动,“气韵”是一个人从内而外所散发出来的气质,是一个人本质的体现,是人生命力的显现,所谓“气韵”是作品和作品中刻画的形象有一种生动的韵致,显得富有生命力,“气韵”原是魏晋时期的用词,如“风气韵度”“风韵遒迈”等,指的是人物从姿态表情中显示出来的精神气质、情味和韵致,由先前的单评论人物,到后来慢慢的上升到山水等。

“气韵”与“传神”在表现人物的形象的特质上是一致的,不同的是“传神”主要是指从面部或者是从眼睛里所传达出来的性情,“气韵”则是指从整体所散发出来的内在气质,是一种富足状态,是根据人的姿容、言谈、相貌,来判断一个人的气质,可以概括为内在性情的外在化;在南朝时期,“气韵”作为品评和创作标准,主要看画家对客观对象的气质再现的如何,而后渐渐的融进了更多的主观因素。

谢赫的六法论【从谢赫“六法”谈色彩写生要点】色彩写生作为美术教学的主要内容和形式,愈来愈成为高中美术教学的必修课。

不仅因为色彩写生是高考的必考课目,更是因为色彩写生是每一个从事绘画的人认识缤纷世界、感悟世间万物色彩变化的实践基础。

探寻色彩写生的要点,结合多年的美术教育教学实践,从中国传统绘画的谢赫“六法”再次领悟到中国传统绘画与现代美术教学的完美对接。

南齐谢赫在《古画品录》中提出了“气韵生动,骨法用笔,应物象形,随类赋彩,经营位置,传移模写”的“六法”,这是他作为品评古来人物画家艺术特色与成就的准则,因此被历代画人尊奉为金科玉律而千古不易。

究其原因,是其准确地把握了中国绘画最一般的规律和特点,既可作为品评标准,又可作为创作原理。

由于其理论水平之卓越,体系之严谨,总令后人仰之弥高。

即使在千百年后的今天,我们就色彩写生教学之要领,也是与之相得一体,法法成则,点点为纲。

一、“气韵生动”——构思立意,确定色调“气韵生动”为六法之先,也是“六法”的灵魂。

既是绘画前的构思和立意,也是作品的意境和格调,是作画者的品格、才性智慧和心灵境界的体现。

我们今天的画者,多认为“形式就是内容”,“技巧就是根本”。

忘了“书乃心画”、“画乃心文”、书画如其人,品德不高,落色无法等这些浅显的道理。

因为和则生气.气韵则生动。

在画一张色彩前就要很清楚自己画什么色调。

什么叫色调统一?一幅好的色彩画,同样具有一定意境,要构思,怎样构图?画面怎样安排?确立一种意境,统一一种色调,表达一种思想。

色调和谐,画面才有生气,气韵画面才能生动。

二、“骨法用笔”——以形用笔,以色造型“骨法用笔”就是指绘画过程中笔色的运用以及所表现出来对物象刻画的用笔效果。

例如线条的运动感、节奏感和装饰性等。

六朝时代所谓“骨”或“骨法”的概念应包括如下内涵:其一,骨架。

其二,骨势。

其三,骨质。

其四,骨力。

形体骨架从宏观方面形成了笔法外形的刚正之气,点划骨质从微观方面构成了笔法内在的强劲之力,也称之为笔力。

美术试题1.美术课程具有(人文)性质,是学校进行(美育)的主要途径。

2.《全日制义务教育美术课程标准》根据学生学习活动方式划分为(造型与表现、欣赏与评述、设计与应用、综合与探索)四大学校领域。

3.课程的改革不仅是内容的改革,也是(教学过程)和教学方法的改革。

4.新课程标准要求在教学中加强师生的双边关系,既重视(教师的教),也重视(学生的学),要确立学生(主体)的地位。

5.教师应重视对学生学习方法的研究,引导学生以(自主)性学习方法进行(探索研究)和合作交流。

6.对学生美术专业的评价要注意充分肯定学生的探索性和(多元性)。

7.个体的心理发展受(先天)和(后天)两方面因素的制约。

8.请你写出美术教学基本教学流程:(课前准备、激趣导入、作品欣赏、技法分析、作业指导、课堂作业点评和小结延伸等)。

9.红、紫、黄、绿、橙、蓝几色中。

(橙、绿、紫)是间色,(明度)最低的是紫色。

10.色彩的三属性包含(色相)、(明度)、(纯度)。

11.纯度是指色彩的(鲜浊程度)。

12.不同颜色的相貌,名称成为(色相)。

13.在色环当中,互成(150°——180°)的色,为强烈对比。

位于60°以内的色,为柔和对比。

14.(类似色)也叫邻近色,指(色相)比较接近的各种颜色,如紫红、红、橘红等。

15.太阳光由赤、(橙、黄、绿、青)、蓝、紫等七色组成的。

16.不能由其他颜色调和出的颜色叫(原色)。

17.人物黑白画是运用黑白两色对人物结构、服装和明暗色调进行高度(概括)使画面(简练)而富有(韵味)。

18.紫色可由蓝色加(红色)调和而成。

19.中国美术的起源和萌芽时期是(石器)时代的美术。

20.人类最早的造型艺术产生于(旧石器时代晚期),即距今3万到1万多年之间。

21.在(峙shi峪人)和(山顶洞人)的装饰品上,呈现出成熟的钻孔技术,这在雕刻史上具有重要意义。

22.中国美术史上至今发现最古老的装饰品,是距今约28940年前(峙峪人)制作的一件石墨装饰品。

骨气立意用笔高中联考话题作文骨气立意用笔高中联考话题作文精选篇1中国传统绘画理论常用是否有“骨气”来衡量一幅画作的优劣。

这里的“骨气”,就是精气神。

而“骨气”取决于画家的思想境界、艺术追求,也就是画家的“立意”。

一个能站立、能行走的生命体首先是由骨架支撑的,然后有血有肉有魂魄,从而成为一个有灵魂的生命体。

好比书法中,每一笔灵魂聚集在一起就是一个鲜活的生命体,有了灵魂这个字也就站稳了脚步。

正如线条对于工笔画的意义,线条是工笔画的基础,是工笔画的骨架,在传统工笔画中具有独特的美学意义。

线所传达的艺术美,不是一般的形式美,而是“有意味的形式”美。

一般的形式美通常是静止、没有生命力的,与摄影有些相似,拍出的照片往往只是记录当时的一个瞬间,是程式化的、机械化的、失去生命力的东西,而“有意味的形式”则是运动的、灵活的、富有生命力的。

艺术作品则恰恰相反,它有美的价值,有生命力。

自然每时每刻都处在运动中,而艺术家可以通过手中的笔表现生命,描繪精神。

罗丹曾说:“照片说谎,而艺术真实。

”和诸多艺术家的观念一致,他们都认为照片所表现出来的景物不是真的自然景物,而艺术作品所呈现的才是真实的自然。

因此我们可以得出这样一个结论:“动”是自然的真相,而“骨”则是动的根本。

中国绘画以书法为基础,如同西画与雕刻建筑相关联。

中国绘画没有光影渲染,也没有立体透视,讲究意在笔先,有气韵,有格调。

书境通于画境,并且通于音境。

公孙大娘舞剑声誉极高,身法轻盈敏捷,充满情趣与魅力,张旭观之,兴奋不已,提笔而下,字字神采飞扬,变幻莫测;裴将军舞剑似游龙,吴道子观之灵感迸发,妙笔一挥佛光尽现。

可见,书画都通于舞,而舞又和音密不可分。

中国画除了笔下的激情,还运用笔法墨气以外的“骨态”书写人格心灵。

不以颜色覆之,神韵气质便跃然纸上。

“骨法用笔”从绘画工具的角度来看是笔与墨的相互作用,笔有干笔、湿笔和轻重虚实、巧拙繁简之分,宇宙万物皆可现于笔底。

南齐谢赫在《古画品录》中提出的“骨法用笔”不仅是各时代画家作画的重要依据,也是历代品评绘画优劣的重要标准,主要针对人物画的用笔,是一种用来表现人物身份特征的语言,因而有“骨气”“风骨”等褒扬人物特征的词语出现。

1、曹家样曹仲达是来自中亚曹国的北齐画家,他以画梵像著称,被誉为“曹家样”。

人称其“曹之笔,其体稠叠而衣服紧窄”,谓之“曹衣出水”。

即运用稠密的细线表现薄质贴身衣褶,有如刚从水中出来一样。

“曹家样”概括了佛教艺术在最初传入的几个世纪里中外交融的艺术风格。

2、顾恺之顾恺之是东晋最伟大的画家,也是早期的绘画理论家。

他的画以传神精妙著称,并提出了“迁想妙得”“以形写神”的著名绘画思想。

传有后人摹临的作品《烈女图》《女史箴图》和《洛神赋图》。

3、迁想妙得东晋画家顾恺之提出的艺术创作思想。

所谓“迁想妙得”,即在艺术创作中,作者必须通过联想、移情、想象等心理活动获得主客体之间的情感体验、神思交融,由此而达到传神的境界。

4、以形写神东晋画家顾恺之提出的形神关系论。

强调人物画表现人物的精神气质,即“传神”必须要通过一定的形象表现出来,达到形神兼备。

5、《画品》南齐谢赫撰写的《画品》是中国最早的有关绘画艺术的品评专著,书中论述了绘画的社会功能,提出了绘画的品评标准“六法”,并以此为依据,把魏晋以来的27位画家分为六个品第,各论其优劣得失。

6、谢赫“六法论”南齐画家谢赫在其《画品》一书中提出的品评绘画的六条标准,即气韵生动、骨法用笔、应物象形、随类赋彩、经营位置、传移模写。

后来被作为整个中国画创作和批评的纲领,对传统绘画产生了极为深远的影响。

7、“外师造化,中得心源”唐代画家张璪提出的绘画理论,强调艺术创作既要以大自然为师,又要经过艺术家内心的感受和孕育。

它概括了艺术与现实的审美关系,为中国绘画奠定了基础。

8、比德说春秋战国时期出现的关于自然美的美学理论观点。

其基本涵义是:自然美之所以为美,在于作为审美客体的自然物象,可以与人“比德”,即从其中可以意会到审美主体的某些品德美。

9、吴带曹衣“吴带曹衣”指两种相对的衣服褶纹表现程式。

相传唐代吴道子画人物,笔试圆转,衣服飘举;而北齐曹仲达画佛像,笔法稠密重叠,衣服紧窄,后人因称“吴带当风,曹衣出水”。

骨法用笔刍议摘要:骨法用笔是中国画用笔的基本法则和优良传统,直接影响着作品的艺术面貌,体现着画家的笔墨功力,在当前的艺术实践过程中仍然具有重要的现实意义。

关键词:骨法用笔;锤炼;现代价值中图分类号:j222 文献标识码:a文章编号:1005-5312(2012)23-0192-02骨法用笔是中国画用笔的基本法则和优良传统,直接影响着作品的艺术面貌,体现着画家的笔墨功力。

中国画用笔丰富多样,其中最基本、最典型的用笔是“骨法用笔”。

历代书画家对用笔非常重视,早在魏晋南北朝时期,谢赫在《古画品录》中提出品评画品的六法论:“六法者何?一气韵生动是也,二骨法用笔是也,三应物象形是也,四经营位置是也,五随类赋彩是也,六传移摹写是也。

”①“骨法用笔”被列为品评画品优劣的第二大标准,足见其在画作中的重要地位,“用笔为上”、“用笔千古不易”。

一、“骨法用笔”释义“骨法用笔”,出自南齐谢赫的画论《古画品录》,为中国画技法术语。

唐代张彦远诠释曰“夫象物必在于形似,形似须全其骨气。

骨气形似皆本于立意而归乎用笔”。

②“骨法用笔”指国画勾线、点戳、用笔应有动物的“骨力”,以比拟用笔的功力。

“骨法”最早大约是相学的概念,通过观察分析人的形体外貌、举止情态等特征来测定、评判人的禀性和命运。

“骨”的本意是骨骼,引申为人的品质、气概,“骨气”、“侠骨”、“风骨”都是借助于比喻来说明人内在性格的刚直、果断等。

我国尚骨之风由来已久,魏、晋的人物品藻,除了“风韵”一类词外,常用的就是“骨”、“风骨”一类评语。

“骨”字是一个比喻性的美学概念。

如人要有“风骨”,文须有“文骨”,字要有“骨力”,画需用“骨法”。

古代书论上用“骨”字,指书写点画中蕴蓄的力量、笔力,”骨”是书论的核心范畴,书法艺术美的根本在于力美。

《笔阵图》曰“善笔力者多骨,不善笔力者多肉”。

“骨力”比喻书法的笔力和雄健的气势,是书法作品是否具备欣赏价值最基本的要素,也是区分写字与书法最基础的标杆。

第一章中国美术史什么是青铜器?青铜器的装饰纹样分别都有哪些?青铜器主要指先秦时期用铜锡合金制作的器物,简称“铜器”。

包括有炊器、食器、酒器、水器、乐器、车马饰、铜镜、带钩、兵器、工具和度量衡器等。

出现并流行于新石器时代晚期至秦汉时代,以商周器物最为精美。

商代以饕餮纹、夔龙纹为典型纹饰。

西周流行窍曲纹。

春秋流行蟠虺纹,长篇铭文习见。

战国纹饰流行生活气息的狩猎、采桑、宴乐、攻战等纹样。

简答题:战国肖像画特点(1)人物--正侧面立像,衣冠--表现身份;(2)比例匀称,仪态肃穆;(3)勾线--流利挺拔,设色--平涂+渲染,格调庄重典雅。

简述秦汉雕塑1.题材作用:纪念性和冥器雕塑。

宣扬统一、显示王权、美化陵园、纪念功臣。

2.风格特色:气势恢宏,精神强健。

秦--写实逼真,汉--写实生动。

3.整体地位:中国雕塑史上的第一个高峰。

简述谢赫的六法论1.气韵生动,强调刻画形象要有生动的气度韵致,富有生命力。

是绘画艺术的最高目标之一。

2.骨法用笔,表现对象内在生命本质,讲究笔法笔力、韵律和情致。

3.应物象形,应物指人对客观事物的感受和反应,象形中的形是指头脑中经过加工的艺术形象。

4.随类赋彩,画家通过观察,将万物归成其类,因类取象赋色。

5.经营位置,指代章法和画面结构。

6.传移模写,指绘画的临摹和复制。

列举出中国的“四大石窟“及其所在地。

中国石窟寺约始于4世纪,兴盛于5-8世纪的南北朝隋唐时期,深深地影响了我国的民族艺术。

我国石窟造像中被称为“四大石窟”的是:甘肃敦煌莫高窟、山西大同云冈石窟、河南洛阳龙门石窟和甘肃天水麦积山石窟。

徐黄异体徐黄异体是对黄筌和徐熙的花鸟画风格的描述。

1.身份地位不同:黄筌是西蜀宫廷画师。

徐熙是南唐士大夫。

2.绘画题材不同:奇禽名花。

花竹蔬果、禽鱼草虫3.艺术风格不同:双钩填彩,笔致工细;设色艳丽,画风富丽。

兼勾带染、信笔抒写;注重落墨,野趣盎然4.称谓不同:“黄家富贵徐熙野逸”简述郭熙的三远法北宋画家郭熙在他的著名山水画论著《林泉高致》中对“三远法”下过这样的定义:1.山有三远,自山下而仰山巅谓之高远;自山前而窥山后谓之深远;自近山而望远山谓之平远。

浅谈“骨法用笔”的古今运用作者:朴龙玺来源:《活力》2019年第05期[摘要]谢赫曾在著作《画品》一书中提及“六法”,其中骨法用笔是中国画中必不可少的重要组成部分之一,也是画中的“骨”,体现贯穿画面的作用。

中国有传统绘画以来,最早的国画是在绢帛上描绘的,全幅以线条勾勒,体现笔力的力量美。

唐朝时期则以画于墙壁上的壁画作为主要的绘画表现,如吴道子的壁画作品,线条勾勒清晰。

到了宋以后,绘画逐渐以小尺幅形式出现在大众视野里,宋以小巧精致著称,绘画亦作为装饰、收藏之用,所以小尺幅作品在宋朝更为盛行。

[关键词]骨法;中国画;线条中国绘画博大精深,亘古流长,在古在今亦是精华表露,既体现了绘画艺术的精髓魅力,又反映国人艺术素养之高深。

谢赫曾在著作《画品》一书中提及“六法”,其中骨法用笔是中国画中必不可少的重要组成部分之一,也是画中的“骨”,体现贯穿画面的作用。

中国有传统绘画以来,最早的国画是在绢帛上描绘的,全幅以线条勾勒,体现笔力的力量美。

唐朝时期则以画于墙壁上的壁画作为主要的绘画表现,如吴道子的壁画作品,线条勾勒清晰。

到了宋以后,绘画逐渐以小尺幅形式出现在大众视野里,宋以小巧精致著称,绘画亦作为装饰、收藏之用,所以小尺幅作品在宋朝更为盛行。

清末以后进入近代,一直到现代社会,中国画逐渐发展、演变,在继承古人绘画的基础上,进行更加深入的解读、剖析,了解到绘画中线条的设计与运用。

本文主要简明扼要地叙述线条在中国画中从古到今的发展趋势和巨大潜力,以从中国绘画中了解到国人的优秀艺术特性和展示历代人们的艺术情感。

一、古为精华,经典犹存我国现存最早的国画是战国时期在绢帛上描绘的绘画,因古时,绢帛贵重,多用于王公贵族,所以流传较少。

《人物御龙帛画》与《人物龙凤帛画》似异曲同工,均是表现生者向往着逝世的人能够获得永生的美好祝愿。

两幅帛画均是用线条表现,施以淡墨。

“线”是整个画面的主要元素,龙、风、人物的线条均有组织有结构地展现出来,整幅画面一气呵成,完美无瑕。

以骨法立意用笔为题的满分写作(精选7篇)以骨法立意用笔为题的满分写作篇1人活着要有骨气。

所谓骨气者,是要在超出常人想象的环境中仍然挺直着腰,永言输,永不屈服,古往今来,有骨气的人数不胜数,古代的隐士,逍遥自在,居于破屋之中,赏于五柳之下,何等地自在,当朝庭招他入朝,他“不为五斗米折腰”,毅然拒绝,表现了一个隐士的骨气,文天祥宁死不屈,遗留“人生自古谁无无线,留取,丹心照汗青”等千古名句,表现了一位诗人的大气凛然的骨气,屈原忧国忧民,不甘心国之灭亡,自投于江中,葬身鱼腹,表现了一位诗人悲壮的骨气。

再近观现代,钱学森不领美国“救济粮”,毅然献身于中国现代化建设事业,北京学生焚烧日货,反抗日本……这是一种大无民族气慨,展现了一个民族的骨气,这种骨气,将在中国未来的建设中起到至关重要的作用。

所谓骨气者,并不全是竞争中态度表示强硬,没头没脑地硬碰硬。

有时,退步也是一种骨气。

例如,我们有时在生活中遭到某些人的无理取闹,轺果我们硬碰硬,将一发而不可收拾,我们退让,并不代表我们软弱,而是一种骨气,这需要我们具有博大的胸怀,这比我们直接表现出骨气更难,又如卧底队员,他们潜伏在敌人身边,表面很没有骨气,但骨气在他们心中,他们要克服众人难以想象的困难,时刻面临生命危险,可见,骨气并不一定要流露于外面,而应该根深于心中。

但是,在生活中,并不是人人都有骨气,也有一些人软弱无能,委曲求全。

人民公敌汪精卫,为了满足自己的野心,投降日本,叛变革命,实际亲日政策成了日本的傀儡,在人们心中他就是没有骨气的走狗汉奸,最终落个身败名裂。

又如腐败的清政府,在国外的坚船利炮面前吓软了腿,只知道一味地注和,割地、赔款,以致于初具规模民的洪流淹没,由此看来,没有骨气的人虽然在短时间内会有一些利益,但最科会落个坏的下场。

朋友们,让我们做一个常常正正的有骨气的中国人吧。

以骨法立意用笔为题的满分写作篇2千百年来,我们中华民族之所以能够立世界之林而不倒,正是因为有着这种坚贞不屈的民族气节,即骨气。

谢赫六法用笔解析谢赫,是南齐时代(公元479—502年)的人物画家。

他能画时装的妇女。

但他的画不如他的理论著作有影响。

他的《古画品录》是我国绘画史上第一部完整的绘画理论著作。

《古画品录》首先提出绘画的目的是:“明劝戒,著升沉,千载寂寥,披图可鉴。

”这就是指出了:通过真实的描写收到教育的效果。

这一理论认识的出现是进步的现象。

他提出绘画的“六法”是:一、气韵生动,二、骨法用笔,三、应物象形,四、随类赋彩,五、经营位置,六、传移模写(或作“传模移写”)。

“气韵生动”是指表现的目的,即人物画要以表现出对象的精神状态与性格特征为目的。

顾恺之的关于绘画艺术的言论,以及魏晋以来人们对于人物的鉴赏评论所一致强调的人的精神气质的生动的表现。

这些言论是谢赫提倡“气韵生动”的根据。

“骨法用笔”主要的是指作为表现手段的“笔墨”的效果,例如线条的运动感、节奏感和装饰性等。

从古代画论中可见古代画家和评论家对这一点的重视。

“应物象形、随类赋彩、经营位置”是绘画艺术的造型基础:形、色、构图。

“传移模写”是学习绘画艺术的方法:临摹,也是复制的方法。

关于临摹,古代有很多不同的技术,是一个画家所必须熟悉的。

由此可见,“六法”是古代绘画实践经,提高为理论的。

关于“六法”,过去存在着若干混乱的看法。

或有意的加以神秘化,例如说:五法可以学,而气韵只能先天的。

或者用气韵生动否定其余诸法的必要性,而流为形式主义的掩护。

或者把“六法”当作创作实践的技法,用以证明古人的写实技法已达到很高的水平。

诸如此类混乱的看法,都有待用历史观点加以澄清。

谢赫的“六法论”之重要,乃在于他作了这一整理集中的工作。

虽然“六法”之间的正确的科学的逻辑的关系没有完全明确起来,然而由于反映了绘画艺术发展的一定阶段上完整的认识,而此认识既肯定了根据对象造型的必要性,也提出了理解对象内在性质的重要性,同时也指出笔墨是表现对象的手段。

《古画品录》的大部分文字是谢赫评论曹不兴以及他同时代的二十七个画家的作品。

“骨法用笔”对山水画的重要意义作者:王磊王姣张巍雪来源:《文艺生活·下旬刊》2017年第12期摘要:早在魏晋南北朝时期,南齐的画家,评论家谢赫就提出来了“六法论”后,“六法”严谨的绘画创作法论,从那时开始“六法”逐渐成为了中国画批评和鉴赏的典范。

其中“骨法用笔”则表现其笔法论,由于对骨法的追求,导致用笔的产生。

笔墨骨法是山水画用笔用墨塑造艺术形象表现思路感情的有效途径。

随着时代的不断变迁,荆浩的《笔法记》中重复强调了笔墨,同时加入自己的观点,延续与继承“骨法用笔”深刻内涵;文中提到元代的赵孟頫在强调笔墨的同时还加入书法与绘画的关系,在艺术上更加进一步提升自己理解,由此可以说,“骨法用笔”在中国绘画中非常重要。

关键词:骨法用笔;山水画;传承发展中图分类号:B933;J212 文献标识码:A 文章编号:1005-5312(2017)36-0090-01一、“骨法”与“用笔”“骨法用笔”最早出现在魏晋南北朝时期的著名画家谢赫所著的《古画品录》,谢赫说“虽画有六法,罕能尽骇,六法者何?谢赫的在《古画品录》之中提出六法论,一,气韵生动是也,二,骨法用笔是也,三,应物象形是也,四,随类赋彩是也,五,经营位置是也,六,转移默写是也,而其中“骨法用笔”在当时的字面上的理解给人很多的困惑和遐想,在画论中,谢赫的第二法“骨法用笔”中的骨法有两层意思,第一是指表现人体结构的骨骼,在绘画过程中作画写形,根据人体的骨骼结构构造而用笔画线,第二,在后来的国画画论的发展过程中,在对笔法的解释中,画论中经常提到了这个词的应用,在画论中的地位也是相当重要。

在古代人们在鉴赏画中常常用“气”,“风”,“骨”三个字联合起来用作为评价画的标准,而其中的“骨”简单的来讲就是如何表现在绘画中的线条,更深层的要讲究用笔的力度感像人体的骨骼一样的坚实有力量感,谢赫的“骨法”是用来要求绘画中的用笔线条,其中包括的骨力,力量美的歌颂;谢赫能将“骨法”与“用笔”相互融合连缀,要求绘画用笔当如骨干有力量和生气支撑,其依这四个字作为画家绘画笔法的要求,要突出高品质的线条标准,才能在绘画中表现出传神的作品。

Arts circle 美术界ARTS CIRCLE 2011/10TEXT /邓明理从谢赫的《六法》引发的十点思考谢赫《六法》是:气韵生动,骨法用笔,应物象形,随类赋彩,经营位置,传移模写。

希腊人很早就提出“模仿自然”。

谢赫“六法”中的“应物象形”、“随类赋彩”是模仿自然,它要求艺术家通过观察世界把形象、颜色表现出来。

进一步表达出形象内部的生命而达到“气韵生动”,追求艺术的最高境界,进而达到形神兼备。

气韵,就是宇宙中鼓动万物的“气”的节奏、和谐。

绘画有气韵,给欣赏者以音乐感。

此种感觉即所谓“韵”。

如西方美术学家说的一切的艺术都趋向于音乐。

再说“生动”,是当时历史背景下的美学观,无论绘画、雕塑、舞蹈、杂技,都是热烈飞动、虎虎有生气的。

画家喜欢画龙虎、飞鸟等灵兽,画舞蹈中的人物。

雕塑也大多表现动物。

气韵生动不仅提出了美学要求,也是对当时的艺术实践的一个理论和总结。

“六法”成为中国后世绘画思想艺术追求的指导原理。

在此理论指导下所以不可能产生西方那样的“静物画”。

谢赫之后对“六法”继续有所发挥。

如五代的荆浩解释“气韵”二字:“气者,心随笔运,取象不惑。

韵者,隐迹立形,备遗不俗。

”就是说艺术家要把握对象的精神实质,提取出对象的要点,同时在创造形象时又要隐去自己的笔迹,不使欣赏者看出自己的技巧。

这样把自我溶化在对象里,突出对象的代表性,成为典型形象,让欣赏者有丰富的想象余地。

达到“韵”者有余不尽。

今人之表现和抽象把古人原理本末倒置,反其道而行之是自我夸张表现的另外发展和与时俱进。

谁是谁非?各有所取,各有所失。

为了达到“气韵生动”达到对象的核心真实,艺术家要发挥自己的艺术想象。

如顾恺之所说的“迁想妙得”。

所谓形神具备,就要靠内心的体会,把自己的想象迁入对象内,这就叫“迁想”;一番曲折后,把握对象的真神,是为“妙得”,艺术上品中的“神品”由此而生。

“骨法用笔”是中国画的标志性技法,笔墨原本是中国画的工具,经代代相传演进变成了表现技法和艺术境界。