CycloneTCP协议栈移植与使用简介

- 格式:pdf

- 大小:1.86 MB

- 文档页数:15

cyclonedds 原理CycloneDDS原理CycloneDDS是一种开源的分布式数据传输服务,它基于Data Distribution Service(DDS)标准,并且在性能和可扩展性上进行了优化和改进。

本文将介绍CycloneDDS的原理,并探讨其在分布式系统中的应用。

我们来了解一下DDS标准。

DDS是一种面向数据的中间件,它提供了一种可靠和实时的数据传输机制,用于连接分布式系统中的不同组件。

DDS通过定义数据的发布和订阅机制,使不同节点之间可以实时地共享数据。

它采用了发布-订阅模式,其中发布者负责将数据发布到DDS网络中,而订阅者则通过订阅相应的数据来接收数据。

DDS提供了强大的数据管理和通信机制,使分布式系统可以灵活地进行数据交换和协同工作。

CycloneDDS是对DDS标准的一种实现,它采用了一系列的优化策略来提高性能和可扩展性。

首先,CycloneDDS使用了基于UDP的底层传输协议,这种协议可以提供更低的延迟和更高的吞吐量。

同时,CycloneDDS还采用了多线程和异步IO技术,以提高并发处理能力。

它还引入了一种轻量级的消息传输机制,可以有效地减少网络带宽的占用。

CycloneDDS还实现了一种高效的数据序列化和压缩算法,以减小数据传输的开销。

它使用了二进制格式来表示数据,并且可以根据数据的类型进行自动序列化和反序列化。

此外,CycloneDDS还支持数据的压缩和解压缩,以减少数据在网络中的传输量。

为了提高系统的可靠性,CycloneDDS引入了一种基于主题的数据分发机制。

主题是一种用于标识特定数据类型的方式,发布者可以将数据发布到特定的主题中,而订阅者则可以根据主题来选择所需的数据。

这种机制可以有效地减少网络流量,提高系统的可扩展性和性能。

除了性能优化外,CycloneDDS还提供了一些高级功能,如数据筛选、数据持久化和安全认证等。

数据筛选可以根据特定的条件来选择所需的数据,以减少不必要的数据传输。

用于视频传输的10G网络接口设计赵柏山;王禹衡;刘佳琪【摘要】基于FPGA纯硬件电路的UDP/IP处理器设计,以实现高速处理为目的,对于现有的千兆以太网传输进行了提升,形成万兆以太网高速传输系统.主要对传输层、网络层、数据链路层做了深入研究.设计UDP/IP协议栈和万兆以太网数据链路层协议MAC控制器,由UDP/IP协议栈负责将视频数据在传输层和网络层进行封装解封装工作,由MAC控制器完成数据链路层的协议功能,视频数据通过摄像头经过视频解码芯片所产生.依照IEEE802.3-2005和IEEE802.3ae标准,使用ALTERA公司的Cyclone IV系列EP4CE6F17C8N对MAC控制器进行改进,解决以太网帧尾有效字节不定长问题.对CRC编码和校验设计两种方法进行比较,通过Quartus II和ModelSim仿真验证时序逻辑,各个模块运用硬件描述语言Verilog编写.【期刊名称】《微处理机》【年(卷),期】2018(039)003【总页数】5页(P28-32)【关键词】现场可编程门阵列;传输层/网络层协议;介质访问控制协议;万兆以太网;硬件描述语言【作者】赵柏山;王禹衡;刘佳琪【作者单位】沈阳工业大学信息科学与工程学院,沈阳110870;沈阳工业大学信息科学与工程学院,沈阳110870;沈阳工业大学信息科学与工程学院,沈阳110870【正文语种】中文【中图分类】TP393.11 引言面对日益增多的数据和多媒体服务,以太网的大容量、高速率、多功能模块能够很好地满足市场要求[1]。

随着网络技术的发展,绝大部分信息要通过互联网进行传输,人们对于网络的要求会更高,比如设备处理速度、传输速度、数据的还原度等。

以太网已经在通信、控制、传输领域得到了广泛应用。

经过十几年发展,10G以太网技术日渐成熟,成本也随之降低。

传统的基于视频压缩的传输方案,虽然节省带宽,但也增加了系统设计复杂度并且会产生传输延迟,不能满足实时性的要求。

目录引言0一、简叙 FMC标准1二、FMC标准的优点1三、FMC标准的尺寸与其对应使用的连接器1四、设计研发产生的背景2(一)传统FMC单宽度子板的介绍2(二)标准子卡的缺陷4五、基于CPCI载板与FMC子卡互联结构设计4(一)本规的优势和特点4(二)本规的几何定义5六、几种应用实例8(一)基于FMC接口的AD、DA子卡模块8(二)基于FMC接口的2路CameraLink输入/输出子卡模块9(三)兼容xilinx公司开发板设计--基于FMC接口的DSP (10)(四)基于CPCI-FMC架构的FPGA(型号EP3C40F484)中低端产品验证平台12 太速科技FMC子卡互联结构设计标准V1.0_20110718引言:随着市场需求的多元化,针对复杂的电路设计提出了更高的要求,不难看到很多时候当某些具体的小功能要求发生了变化,一块功能庞大的电路版就造成了资源浪费,而且也造成了相应的经济损失。

基于CPCI载板与FMC子卡互联结构设计,不仅可以实现用户需求的多种独立单项功能,而且还打破了对子卡PCB板的元件面积的限制,使得设计工作更加灵活;特别是针对带CPU的接口处理板的子卡,来满足用户的不同要求。

关键字:FMC标准 CPCI载板标准子卡一、简叙 FMC标准FMC标准描述了一个通用的模块,它是以一定围的应用,环境和市场为目标的。

该标准由包括 FPGA 厂商和最终用户在的公司联盟开发,旨在为基础板(载卡)上的FPGA 提供标准的夹层板(子卡)尺寸、连接器和模块接口。

通过这种方式将 I/O 接口与 FPGA 分离,不仅简化了 I/O 接口模块设计,同时还最大化了载卡的重复利用率。

二、FMC标准的优点FMC 标准与使用 PCI、PCI-X、PCI-E 或 Serial RapidIO 等复杂接口连接到载卡的 PMC 和 XMC 标准不同,FMC 标准只要求核心 I/O收发器电路直接连接至载卡上的 FPGA 即可。

linux tcp重传机制摘要:一、TCP 重传机制简介二、Linux TCP 重传机制的工作原理三、Linux TCP 重传机制的优化四、总结正文:一、TCP 重传机制简介TCP(传输控制协议)是互联网中使用最广泛的协议之一,它的可靠数据传输依赖于一系列复杂的机制,其中之一就是重传机制。

当数据包在网络中丢失或损坏时,TCP 会通过重传机制来重新发送这些数据包,以确保数据的可靠传输。

TCP 重传机制包括超时重传和重复确认重传两种方式。

二、Linux TCP 重传机制的工作原理Linux 操作系统中的TCP 重传机制遵循RFC 6298 标准,并在此基础上进行了一定的优化。

具体来说,Linux TCP 重传机制的工作原理可以分为以下几个步骤:1.当TCP 发送方发送数据包后,如果在规定的时间内没有收到接收方的确认(ACK),发送方会启动超时重传定时器(RTO)。

2.在RTO 超时之前,如果发送方收到接收方的重复确认(DUP ACK)信号,说明接收方已经成功接收了数据包,此时发送方会立即停止重传定时器,并重新计算RTO 值。

3.如果RTO 超时后,发送方仍然没有收到接收方的确认信号,发送方会重传数据包。

4.如果重传后,发送方仍然没有收到接收方的确认信号,发送方会继续重传数据包,直到达到最大重传次数(通常为3 次)或成功收到接收方的确认信号为止。

三、Linux TCP 重传机制的优化为了提高TCP 重传机制的性能,Linux 操作系统在实现TCP 重传机制时采用了一些优化措施,包括:1.避免不必要的重传:在收到DUP ACK 信号后,发送方会立即停止重传定时器,并重新计算RTO 值。

这样做可以避免在网络状况不佳的情况下,因误判而启动不必要的重传。

2.快速重传:当发送方连续收到多个DUP ACK 信号时,发送方会快速重传数据包,而不再等待RTO 超时。

这样可以减少重传的延迟,提高传输速度。

3.拥塞避免:当发送方检测到网络拥塞时,会减小发送速率,以避免进一步加剧拥塞。

1、引言为了实现嵌入式系统终端连入互联网,而有必要为其引入了网络功能。

μC/OS II 是一个源代码开放的实时操作系统,但是它只是一个实时的任务调度及通信内核,并没有集成TCP/IP 通信协议,为了实现网络功能,需要在μC/OS II 移植一个轻量级的TCP/IP 通信协议LwIP。

本文主要论述μC/OS II 下通信协议LwIP 的移植以及测试。

2、LwIP 简介LwIP ( light weight IP)是瑞士计算机科学院的Adam Dunkels 等开发的一套开放TCP/IP 协议栈源代码。

LwIP 既可以移植到操作系统上,又可以在无操作系统的情况下独立运行。

LwIP 实现的重点是在保持TCP/IP 协议主要功能的基础上减少对RAM 的占用,这使LwIP 适合在低端嵌入式系统中使用。

其主要特点如下:(1)支持多网络接口下IP 转发;(2)支持ICMP 协议;(3)包括试验性扩展的UDP;(4)包括简单的拥塞控制,RTT 估算和快速恢复和快速转发的TCP;(5)提供专门的内部回调接口(Raw API)用于提高应用程序性能;(6)可选择的Berkeley 接口API;3、LwIP 协议栈移植到μC/OS II 操作系统的具体实现3.1 嵌入式系统结构和LwIP 接口整个嵌入式系统的结构如图 1 所示,由ARM 微处理器、网卡、网络设备驱动、μC/OSII 操作系统、LwIP 协议栈和应用程序组成。

图 1 嵌入式系统结构图LwIP 在设计时为了适应不同的操作系统,并没有在代码中使用和某个特定的操作系统相关的系统调用和数据结构,而是在LwIP 和操作系统之间提供了一个接口层(sys_arch interface),该接口主要实现的功能包括数据类型的定义、存储模式的选择、任务间的同步、时间和内存的管理等。

因此,完成LwIP 在μC/OS II 移植,我们就是要通过修改这个接口层来实现。

同时,还要根据自己所要实现的具体目的,可以对LwIP 协议栈进行一定的裁减。

lwip移植说明及心得lwIP(lightweight IP)是一个轻量级的TCP/IP协议栈,适用于嵌入式系统。

它提供了TCP/IP协议的核心功能,包括IP、TCP、UDP和ICMP等。

在移植lwIP协议栈时,需要完成以下几个步骤:1. 硬件适配:lwIP协议栈需要根据具体硬件平台进行适配。

首先需要根据硬件平台的网络接口驱动,实现lwIP的网络接口层接口函数,包括接收和发送数据包的函数。

其次,还需要完成其他硬件相关的初始化工作,例如中断初始化、时钟初始化等。

2. 内存管理:lwIP协议栈需要进行内存管理,包括分配、释放和管理数据包的内存。

移植lwIP时,可以根据实际需求选择适合的内存管理方式,例如使用静态内存池或者动态内存分配算法。

3. 系统接口:lwIP需要与操作系统进行交互,包括线程管理、时间管理和互斥锁等。

在移植lwIP时,需要实现与目标操作系统相关的系统接口函数,并将其注册给lwIP。

4. 配置参数:lwIP协议栈有许多配置选项,可以根据实际的应用需求进行设置。

移植lwIP时,需要根据实际需求修改lwipopts.h文件中的配置选项,例如内存池的大小、TCP和UDP的最大连接数等。

在移植lwIP协议栈的过程中,我总结了以下几点心得:1. 在移植过程中,应该尽量保持lwIP协议栈的轻量级特性,避免不必要的代码和功能。

这样可以降低存储和计算资源的消耗,提高系统的性能和效率。

2. 在进行硬件适配时,需要仔细阅读lwIP的文档和源代码,了解其网络接口层的要求和接口函数的使用方式。

同时,还要根据硬件平台的特点做相应的调整和优化,以确保网络数据的稳定和高效传输。

3. 内存管理是lwIP移植的一个关键问题。

根据实际需求选用适合的内存管理方式,并进行合理的内存优化。

例如,可以通过调整内存池的大小、采用更高效的内存分配算法等方式,减小内存的占用和碎片化。

4. 系统接口的实现需要与目标操作系统紧密结合。

在实现系统接口函数时,要充分考虑操作系统的特点和限制,例如线程管理方式、时间管理方式和互斥锁的实现等。

两台S7-1200 PLC之间的TCP通信实例一、 TCP通信协议介绍开放式用户通信是套接字(Socket)通信方式,包含TCP通信。

TCP 属于OSI参考模型的第4层(UDP也位于该层),IP位于第3层。

TCP/IP 通信是面向连接的,提供站点之间的可靠通信,具有回传机制,支持路由功能,可用于西门子SIMATIC系统内部及SIMATIC与PC或其他支持TCP/IP的系统通信。

TCP/IP的通信需要设置本地和远程IP地址,以及与进程相关的端口号(Port Number)。

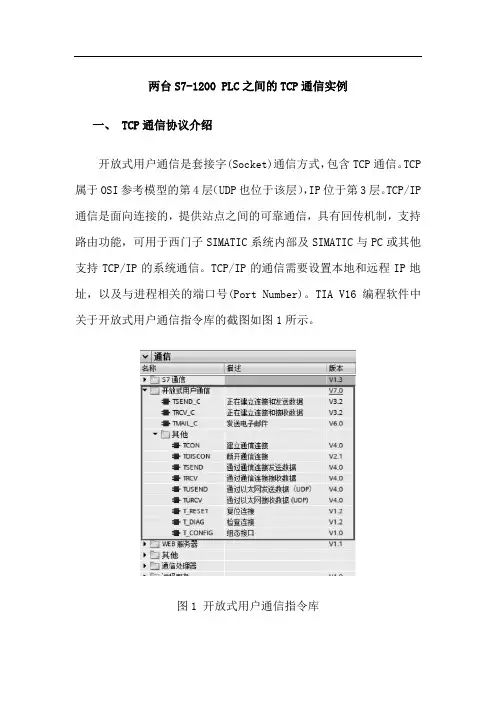

TIA V16编程软件中关于开放式用户通信指令库的截图如图1所示。

图1 开放式用户通信指令库提示:套接字Socket=(IP地址:端口号),例如(192.168.0.5:80)。

二、两台S7-1200 PLC之间的TCP通信S7-1200 PLC与S7-1200 PLC之间的以太网通信可以通过TCP来实现,这里使用图12-14中的TSEND_C和TRCV_C指令来实现。

通信方式为双边通信,即通信双方都要编写程序,一侧编写发送程序,另一侧则必须编写对应的接收程序。

这里要完成的通信任务有:①将PLC_1的通信数据区DB1中100个字节的数据发送到PLC_2的接收数据区DB2中;②将PLC_2的通信数据区DB1中100个字节的数据发送到PLC_1的接收数据区DB2中。

1.硬件组态使用STEP7 V16创建一个名为“1200_1200_TCP”的新项目,并通过“添加新设备”组态两个型号均为CPU 1214C DC/DC/DC V4.4的1200 PLC站点,分别命名为“PLC_1”和“PLC_2”。

设置“PLC_1”的IP地址为192.168.0.1,“PLC_2”的IP地址为192.168.0.2,子网掩码均为255.255.255.0,设置方法参见12.3.2节相关内容。

勾选“PLC_1”和“PLC_2”的“启用时钟存储器字节”复选框,启用时钟存储器字节MB0。

modbus_tcp编程应用及tcp轮询库文件使用方法

Modbus TCP是一种应用层协议,用于在TCP/IP网络上传输Modbus数据。

Modbus TCP编程应用主要用于实现Modbus TCP从站或主站设备的通信。

在Modbus TCP编程应用中,通常需要使用TCP/IP通信库来

实现Socket通信,以建立与目标设备之间的连接,并使用Modbus协议进行数据传输。

例如,在Python编程中,可以使

用socket库来实现TCP通信,通过创建套接字、连接到目标

设备、发送和接收Modbus数据来实现。

在使用Modbus TCP编程应用中,需要使用TCP轮询库文件

来处理传输数据的细节,以确保数据的可靠传输。

TCP轮询

库文件可以处理数据的分片、重传等问题,提高了通信的可靠性。

例如,在C语言编程中,可以使用libmodbus库来实现Modbus TCP的轮询通信。

使用TCP轮询库文件的方法通常是通过引入库文件,然后调

用库文件提供的接口来实现具体的功能。

每个库文件的使用方法可能有所不同,需要根据具体的库文件来进行了解和使用。

一般来说,通常需要进行初始化、连接到目标设备、发送和接收数据的操作。

需要注意的是,在使用Modbus TCP编程应用及TCP轮询库

文件时,需要按照Modbus协议的规范进行数据的打包和解包,以确保数据的正确传输。

同时,还需要了解Modbus协议的功

能码和寄存器地址等相关知识,以实现所需的功能。

总之,Modbus TCP编程应用及TCP轮询库文件的使用方法是根据具体编程语言和库文件来进行了解和使用的,需要根据具体情况进行学习和实践。

一步步移植uCOS-IIandLwIP(一)STM32F103ZE下移植uCOS-II and LwIP 汇总本文主要记录嵌入式实时操作系统uCOS-II(Ver 2.85)和轻量型TCP/IP协议栈LwIP(Ver 1.4.1)在32bit单片机STM32F103ZE上的移植过程,并列举几个simple examples说明两者工作原理。

本文的叙述原则是“用到什么知识点,就查阅相关资料”,对于其它延伸知识点不再概述。

所需物资:- 硬件开发平台,本平台网卡为DM9000A- uCOS-II(Ver 2.85)源码,可直接从Micrium官网下载uCOS 在cortex-M3上的移植例程uCOSII-ST-STM32F103ZE-SK - LwIP(Ver 1.4.1)源码,下载链接LwIP1.4.1一、Lwip移植TCP/IP协议分为网络链路层、网络层、传输层和应用层四个部分,网络链路层主要涉及底层硬件驱动的编写,另外三个上次协议一般采用协议栈的方式软件实现。

要实现与其它网络设备通信,首当其冲的是要移植好底层网卡驱动。

LwIP协议栈已经为我们提供了网络链路底层接口,我们要做到主要工作涉及到以下几个方面:- 单片机与网卡DM9000芯片的通信;- 完善LwIP协议栈文件ethernetif.c接口函数,该部分的难点在于实现LwIP规定的struct pbuf类型的数据包与网卡数据之间相互转换;- 上层软件协议的simple explain;1、网卡DM9000底层驱动的编写首先查阅DM9000的Datasheet(建议直接从芯片官网上查找,一般会有该芯片的Application note or Demo)本文主要是运用DM9000的16-bit mode,其总线形式类似与intel 8080总线,涉及读写指令和数据的控制引脚为CS#、IOW#、IOR#、CMD,数据总线引脚SD0~SD15,中断引脚INT。

网络协议知识:MPTCP协议的基本原理和应用场景MPTCP协议的基本原理和应用场景随着互联网的发展,网络负载越来越大,网络的可靠性和性能也变得越来越重要。

为了满足用户对数据传输速度和网络质量的需求,人们不断研究和开发新的网络协议。

MPTCP即Multipath TCP多路径传输控制协议,它是TCP协议的一个扩展,允许多条路径的并行传输,从而提高网络传输的速度和可靠性。

MPTCP协议的基本原理MPTCP基于TCP协议,在TCP协议的基础上增加了多路径的支持。

与TCP协议一样,MPTCP协议也是建立在可靠传输的基础上,但它可以在多个网络路径上同时传输数据,从而提高了传输的速度和可靠性。

MPTCP协议将一个TCP连接分段成多个子连接,每个子连接在一个不同的网络路径上传输数据。

每个子连接都有自己的序列号和确认号,可以独立传输数据。

当某一个子连接出现问题时,其他子连接可以继续传输数据,从而保证数据传输的可靠性。

MPTCP协议的应用场景MPTCP协议主要应用于数据传输速度和可靠性要求比较高的场景,例如以下场景:1.移动网络移动网络的特点是网络环境不稳定,网络连接会频繁地切换到不同的基站和信道。

使用MPTCP协议可以提高数据传输的稳定性和速度,从而提高用户的体验。

2.数据中心数据中心需要高带宽、低延迟、高可靠性的网络环境。

使用MPTCP 协议可以同时利用多个网络路径,提高带宽和负载均衡,同时保证数据传输的可靠性。

3.云计算云计算需要快速传输大量数据,MPTCP协议可以同时利用多个网络路径,从而提高传输速度和可靠性。

4.网络硬件网络硬件需要高带宽、低延迟、可靠性高的网络环境。

通过使用MPTCP协议,可以同时利用多个网络路径,提高网络传输的速度和可靠性。

5.传感器网络传感器网络需要在低带宽、高延迟、不可靠的环境下传输数据。

使用MPTCP协议可以提高数据传输的可靠性和速度,从而提高网络的可用性。

总结MPTCP协议是TCP协议的一个扩展,允许多条路径的并行传输,从而提高网络传输的速度和可靠性。

stm32的tcp接收函数的用法一、引言TCP(传输控制协议)是一种面向连接的协议,用于在主机之间进行可靠的数据传输。

在嵌入式系统中,使用TCP协议可以方便地实现远程控制、数据采集等功能。

本文将介绍在STM32平台上如何使用TCP 接收函数。

二、准备工作在开始使用TCP接收函数之前,需要先了解TCP通信的基本原理和STM32的TCP库。

TCP通信涉及到socket编程,STM32的TCP库提供了简单易用的API,可以方便地实现TCP通信。

三、TCP接收函数的实现1.初始化TCPsocket:在使用TCP接收函数之前,需要先初始化TCPsocket。

需要指定本地IP地址、端口号和远程IP地址、端口号等信息。

2.建立连接:使用TCP库中的函数建立连接,将本地socket和远程socket连接起来。

3.接收数据:使用TCP库中的函数接收来自远程的数据。

在STM32中,可以使用循环来不断接收数据,直到接收到结束信号或超时。

4.处理数据:接收到数据后,需要对数据进行处理。

可以将数据存储在缓冲区中,然后根据需要进行解析和处理。

5.关闭连接:在处理完数据后,需要关闭连接。

可以使用TCP库中的函数来关闭socket,释放资源。

四、示例代码以下是一个简单的示例代码,用于展示如何在STM32上使用TCP 接收函数:```c#include"tcp_client.h"//包含TCP库的头文件voidtcp_receive_func(void){//初始化TCPsockettcp_socket_t*tcp_socket=tcp_init_client();if(tcp_socket==NULL){//初始化失败,处理错误}//指定本地IP地址、端口号和远程IP地址、端口号等信息tcp_connect(tcp_socket,IP_ADDR_ANY,SERVER_PORT,REMOTE_IP_ ADDR,REMOTE_PORT);//循环接收数据while(1){uint8_tbuffer[MAX_BUFFER_SIZE];//存储数据的缓冲区uint32_tbytes_received=tcp_receive(tcp_socket,buffer,MAX_ BUFFER_SIZE);//接收数据if(bytes_received>0){//处理接收到的数据//...}else{//超时或关闭连接,处理错误}}//关闭连接tcp_disconnect(tcp_socket);tcp_deinit_client(tcp_socket);//释放资源}```以上代码仅供参考,具体实现还需要根据实际需求进行修改和完善。

linux tcp默认拥塞控制算法TCP(Transmission Control Protocol,传输控制协议)是一种可靠的、面向连接的网络协议,用于在IP网络上进行数据传输。

在Linux系统上,TCP默认使用的拥塞控制算法主要有Reno、Cubic和BBR。

1. Reno算法:Reno算法是TCP最早的拥塞控制算法之一,它是基于丢包的拥塞控制算法。

Reno算法使用了两个阈值来控制发送速率,分别是慢启动阈值和拥塞避免阈值。

在慢启动阶段,发送方每经过一个往返时间RTT (Round Trip Time),就将拥塞窗口大小加倍,这样就能快速适应网络带宽。

一旦出现拥塞,就会触发拥塞避免阶段,发送速率会缓慢增长。

当发生丢包时,发送方会认为发生了拥塞,将拥塞窗口大小减半。

2. Cubic算法:Cubic算法是在Reno算法的基础上进行改进的,主要解决了Reno算法的不足之处。

Cubic算法使用了一个拟合曲线来估计网络的拥塞程度,并根据该拟合曲线调整发送速率。

Cubic算法中的拥塞控制机制是基于时间的,通过跟踪拥塞窗口的快速增长速率来判断网络的拥塞程度。

当网络发生拥塞时,拥塞窗口的增长速率会变得缓慢,从而降低发送速率。

3. BBR算法:BBR(Bottleneck Bandwidth and RTT)算法是Google开发的一种最新的拥塞控制算法,主要用于提高网络的传输效率。

BBR算法通过测量网络的带宽和往返时间来估计网络的拥塞程度,并根据拥塞程度调整发送速率。

BBR算法的特点是能够更精确地估计网络的拥塞程度,从而避免了过度拥塞和欠拥塞的情况,提高了网络的传输速度和稳定性。

总结:Linux TCP默认的拥塞控制算法主要有Reno、Cubic和BBR。

Reno 算法是基于丢包的拥塞控制算法,使用了慢启动和拥塞避免两个阈值来控制发送速率。

Cubic算法在Reno算法的基础上进行改进,使用拟合曲线来估计网络的拥塞程度,并根据拥塞程度调整发送速率。

freertos tcp编程FreeRTOS是一个开源的实时操作系统,它提供了一系列的功能,包括任务调度、内存管理、通信等。

在FreeRTOS中,TCP编程是一个重要的功能,它可以帮助我们在分布式系统中进行网络通信。

TCP(Transmission Control Protocol)是一种面向连接、可靠的传输协议。

相对于UDP(User Datagram Protocol),TCP提供了更稳定和可靠的数据传输,但也带来了一些额外的开销。

在FreeRTOS中,我们可以利用其内置的TCP/IP协议栈和相关的API来进行TCP编程。

本文将以FreeRTOS TCP编程为主题,一步一步回答相关问题。

一、FreeRTOS TCP/IP协议栈FreeRTOS提供了一个轻量级的TCP/IP协议栈,它被设计成可配置的,以适应不同的应用需求。

该协议栈可用于嵌入式系统中,具有极小的内存占用和低功耗特性。

1. 配置TCP/IP协议栈在FreeRTOS中配置TCP/IP协议栈需要对源代码进行一些修改,并通过Makefile或配置工具进行编译。

具体的配置步骤可以参考FreeRTOS的官方文档或相关的用户手册。

2. 协议栈的组成FreeRTOS的TCP/IP协议栈主要由以下几个模块组成:- IP协议栈:负责路由、分片、封装、解封装等操作。

- ARP协议栈:负责解决IP地址到MAC地址的映射。

- TCP协议栈:负责建立、维护和关闭TCP连接,进行可靠的数据传输。

- UDP协议栈:负责无连接的数据传输,数据包的封装和解封装等。

- ICMP协议栈:负责控制消息传输,包括错误报告和查询请求等。

- DHCP协议栈:负责自动分配IP地址、网关和DNS等网络配置信息。

二、FreeRTOS中的TCP编程在FreeRTOS中进行TCP编程需要使用TCP/IP协议栈提供的相关API。

下面将介绍一些常用的API和使用方法。

1. 创建TCP服务器在FreeRTOS中创建TCP服务器可以使用函数`FreeRTOS_socket()`和`FreeRTOS_bind()`来创建和绑定一个TCP套接字。

易语言tcp协议教程易语言TCP协议教程TCP(Transmission Control Protocol)是一种面向连接的、可靠的、基于字节流的传输层通信协议。

在网络编程中,TCP协议被广泛应用于实现可靠的数据传输。

易语言作为一种简单易学的编程语言,也提供了对TCP协议的支持,使得开发者可以利用易语言进行网络编程,实现网络通信功能。

在本教程中,我们将介绍如何在易语言中使用TCP协议进行网络编程。

首先,我们将讨论TCP协议的基本概念和特点,然后介绍在易语言中如何创建TCP连接、发送数据和接收数据。

最后,我们将通过一个简单的示例程序来演示TCP协议的使用。

一、TCP协议的基本概念和特点TCP协议是一种面向连接的协议,它在通信双方建立连接之后才能进行数据传输。

与UDP协议不同,TCP协议提供了可靠的数据传输机制,能够保证数据的完整性和顺序性。

此外,TCP协议还具有流量控制和拥塞控制的功能,能够有效地调节数据传输速率,保证网络的稳定性和可靠性。

二、在易语言中创建TCP连接在易语言中,可以使用Socket组件来创建TCP连接。

首先需要在程序中引入Socket组件,并创建一个Socket对象。

然后通过调用Socket对象的Connect方法来连接服务器,指定服务器的IP地址和端口号。

连接成功之后,就可以通过Socket对象来发送和接收数据了。

三、在易语言中发送数据和接收数据在建立了TCP连接之后,就可以通过Socket对象来发送数据和接收数据了。

可以通过调用Socket对象的Send方法来发送数据,将要发送的数据作为参数传递给Send方法即可。

而接收数据则可以通过调用Socket对象的Receive方法来实现,Receive方法会返回接收到的数据。

四、示例程序演示下面是一个简单的示例程序,演示了如何在易语言中使用TCP 协议进行网络通信。

在这个示例程序中,我们将创建一个服务端程序和一个客户端程序,通过TCP协议进行数据交换。

tcp断点续传实现原理TCP(Transmission Control Protocol,传输控制协议)是一种面向连接的、可靠的、基于字节流的传输层协议。

它的一个重要特点是可以进行断点续传,即在传输文件时,如果中途出现了网络故障或者数据传输失败,可以在恢复网络连接后从断点处继续传输,而不需要重新传输整个文件。

下面将详细介绍TCP断点续传的实现原理。

TCP断点续传的实现原理主要依赖于TCP协议的一些特性和机制。

TCP协议使用序号(Sequence Number)对传输的数据进行编号,接收端通过序号来确认接收到的数据。

在进行断点续传时,发送端和接收端都需要记录已经传输的数据的序号。

TCP协议中的滑动窗口机制可以控制传输速度和流量控制。

滑动窗口的大小决定了可以发送的数据量,接收端通过通告窗口大小来告知发送端可以接收的数据量。

在断点续传中,滑动窗口的大小可以根据已经传输的数据进行动态调整,以提高传输效率。

在实现断点续传时,发送端和接收端需要进行以下步骤:1. 发送端首先需要将文件划分为较小的数据块,每个数据块都要进行编号。

发送端根据接收端返回的确认信息来确定接收端已经成功接收的数据块,并将已经成功接收的数据块从发送队列中删除。

2. 当发送端发送一个数据块后,会启动一个定时器。

如果定时器超时,说明接收端没有收到该数据块的确认信息,发送端会重新发送该数据块。

3. 接收端收到数据后,会发送一个确认信息给发送端,告知发送端已经成功接收到数据。

确认信息中包含已经成功接收的数据块的序号,发送端可以根据这些序号来判断哪些数据块已经被接收。

4. 如果发送端在发送过程中遇到网络故障或者数据传输失败,发送端会根据已经成功接收的数据块的序号来确定断点位置,并重新发送从断点位置开始的数据块。

5. 当网络连接恢复后,发送端会重新发送从断点位置开始的数据块,接收端会根据未收到的数据块的序号来判断哪些数据块需要重新接收。

通过以上步骤,发送端和接收端可以实现在网络故障或者数据传输失败后的断点续传。

TCP转串口原理是指将TCP/IP协议的数据流转换为串行通信(如RS-232、RS-485或RS-422)数据,以及反过来将串行数据转换为TCP/IP数据流。

这种转换通常在计算机和嵌入式设备之间进行,以实现网络通信与传统串行接口之间的兼容性。

以下是基本的原理:

1. 创建虚拟串口:

在计算机上创建一个虚拟串口(COM端口),使得操作系统可以像对待物理串口一样来处理它。

2. 建立TCP连接:

使用TCP/IP协议栈,在计算机和远程设备之间建立一个可靠的网络连接。

3. 数据转发:

当应用程序通过虚拟串口发送数据时,这些数据被透明地传输到网络上的目标设备。

反之亦然,从网络接收的数据也会被传递给使用虚拟串口的应用程序。

这个过程的关键在于数据的透明转换,即在应用层看来,它

是直接与串口设备进行通信,但实际上数据是在网络中传输的。

这允许了基于网络的远程访问和控制传统的串口设备,从而消除了距离限制,并且能够在不改变现有硬件和软件的情况下扩展系统的功能。

此外,TCP转串口技术还可以用于将多个串口设备接入网络,这样就可以通过单一的网络连接管理大量的串口设备,简化了系统架构并提高了效率。

为了实现TCP转串口的功能,常常需要专门的硬件设备(例如串口服务器)或者软件解决方案(例如驱动程序和中间件)。

这些工具负责完成数据格式的转换,并确保数据在网络中的可靠传输。

CycloneTCP是一个轻量级的TCP/IP协议栈,它适用于嵌入式系统和RTOS。

它是开源的,具有可移植性和可扩展性,适用于各种不同的硬件评台和操作系统。

CycloneTCP提供了一套完整的TCP/IP协议栈,包括TCP、UDP、IP、ICMP和DHCP等常用的网络协议。

本文将介绍如何在CycloneTCP中使用socket编程的例子。

1. 创建socket在CycloneTCP中,可以使用`socket()`函数来创建一个新的套接字。

套接字是一个端点,用于建立网络通信。

在创建套接字时,需要指定协议族、套接字类型和协议类型。

可以使用以下代码创建一个TCP套接字:```cint sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP);```上面的代码创建了一个TCP套接字,并返回了一个整数值作为套接字的文件描述符。

通过这个文件描述符,可以对套接字进行读写操作。

2. 绑定位置区域和端口在使用套接字进行通信之前,需要将套接字和本地位置区域以及端口进行绑定。

可以使用`bind()`函数来绑定套接字。

可以使用以下代码将套接字绑定到本地位置区域和端口:```cstruct sockaddr_in addr;memset(addr, 0, sizeof(addr));addr.sin_family = AF_INET;addr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);addr.sin_port = htons(8080);bind(sock, (struct sockaddr *)addr, sizeof(addr));```上面的代码将套接字绑定到本地任意位置区域的8080端口上。

3. 监听连接如果需要在套接字上接受连接,可以使用`listen()`函数来监听连接。

可以使用以下代码监听连接:```clisten(sock, 5);```上面的代码将套接字设置为监听状态,最多可以同时处理5个连接请求。

Arda TechnologyArda Tech P.F.FU 2014-12-19 Ver 0.1#elif defined(USE_XXXXXX)#include "os_port_xxxxxx.h"NicType type;//控制器类型。

0:以太网接口,1:PPP接口,2:6LowPan接口NicInit init;//控制器初始化函数指针NicTick tick;//控制器周期性事务处理函数指针NicEnableIrq enableIrq;//打开控制器中断函数指针NicDisableIrq disableIrq;//关闭控制器中断函数指针NicEventHandler eventHandler;//控制器中断响应函数指针,这个是下半段的中断处理部分。

NicSetMacFilter setMacFilter;//配置多播MAC地址过滤函数指针NicSendPacket sendPacket;//发送包函数指针NicWritePhyReg writePhyReg;//写PHY寄存器函数指针NicReadPhyReg readPhyReg;//读PHY寄存器函数指针bool_t autoPadding;//是否支持自动填充bool_t autoCrcGen;//是否支持自动生成CRC校验码bool_t autoCrcCheck;//是否支持自动检查CRC错误NicSendControlFrame sendControlFrame;//发送控制帧函数指针NicReceiveControlFrame receiveControlFrame;//接收控制帧函数指针NicPurgeTxBuffer purgeTxBuffer;//清除发送缓冲函数指针NicPurgeRxBuffer purgeRxBuffer;//清除接受缓存函数指针xxxxEthInitGpio(...)//用于在init中初始化GPIO。

xxxxEthInitDmaDesc(...)//用于在init中初始化DMA任务描述符列表。

XXXX_Handler(...)//用于MAC中断的上半段处理。

xxxxEthReceivePacket(...)//用于在eventHandler中收包,把数据从dma的缓冲复制到外部缓冲。

xxxxEthCalcCrc(...)//计算CRC值,这个函数基本上是固定的。

xxxxEthDumpPhyReg(...)//用于调试的打印PHY寄存器列表值。

PhyInit init ;//物理层初始化函数指针PhyTick tick ;//周期性事务处理函数指针 PhyEnableIrq enableIrq ;//打开物理层中断 PhyDisableIrq disableIrq ;//关闭物理层中断 PhyEventHandler eventHandler ;//物理层中断处理函数#include"core/tcp_ip_stack.h"//必须要有的协议栈头文件#include"drivers/tm4c129x_eth.h"//MAC驱动头文件,如果用了片外PHY,还要包含PHY的驱动头文件#include"dhcp/dhcp_client.h"//使用DHCP的话需要此头文件#include"ipv6/slaac.h"//使用IPV6本地短地址的话需要此头文件#include"common/debug.h"//如果你用了CycloneTCP的调试输出函数,则需要包含此头文件//Application configuration#define APP_MAC_ADDR"00-11-22-33-44-55"//定义MAC地址#define APP_USE_DHCP ENABLED//DHCP开关,使用DHCP#define APP_IPV4_HOST_ADDR"192.168.1.20"//静态地址时的IPV4 IP#define APP_IPV4_SUBNET_MASK"255.255.255.0"//静态地址时的IPV4 子网掩码#define APP_IPV4_DEFAULT_GATEWAY"192.168.1.1"//静态地址时的IPV4 网关IP#define APP_IPV4_PRIMARY_DNS"8.8.8.8"//静态地址时的IPV4 主DNS IP#define APP_IPV4_SECONDARY_DNS"8.8.4.4"//静态地址时的IPV4 从DNS IP#define APP_USE_SLAAC DISABLED//SLAAC开关,禁用SLAAC#define APP_IPV6_LINK_LOCAL_ADDR"fe80::407"#define APP_IPV6_PREFIX"2001:db8::"#define APP_IPV6_PREFIX_LENGTH 64#define APP_IPV6_GLOBAL_ADDR"2001:db8::407"#define APP_IPV6_ROUTER"fe80::1"#define APP_IPV6_PRIMARY_DNS"2001:4860:4860::8888"#define APP_IPV6_SECONDARY_DNS"2001:4860:4860::8844"//Constant definitions#define APP_SERVER_NAME""//应用层访问的地址#define APP_SERVER_PORT 80//应用层访问的端口#define APP_REQUEST_URI"/test.php"//应用层访问的远端文件路径DhcpClientSettings dhcpClientSettings;//DHCP客户端配置DhcpClientCtx dhcpClientContext;//DHCP客户端上下文,运行时变量SlaacSettings slaacSettings;//短地址配置SlaacContext slaacContext;//短地址上下文,运行时变量error_t error;NetInterface *interface;//网络接口结构指针MacAddr macAddr;//MAC地址变量#if (APP_USE_DHCP == DISABLED)Ipv4Addr ipv4Addr;//IPV4地址变量#endif#if (APP_USE_SLAAC == DISABLED)Ipv6Addr ipv6Addr;//IPV6地址变量#endif//Start-up messageTRACE_INFO("\r\n");TRACE_INFO("***********************************\r\n");TRACE_INFO("*** CycloneTCP HTTP Client Demo ***\r\n");TRACE_INFO("***********************************\r\n");TRACE_INFO("Copyright: 2010-2014 Oryx Embedded\r\n");TRACE_INFO("Compiled: %s %s\r\n", __DATE__, __TIME__);TRACE_INFO("Target: EK-TM4C1294XL\r\n");TRACE_INFO("\r\n");printf("HTTP Client Demo");//TCP/IP stack initialization 初始化协议栈error =tcpIpStackInit();//Any error to report?if(error){//Debug messageTRACE_ERROR("Failed to initialize TCP/IP stack!\r\n");}//Configure the first Ethernet interface 配置首个网络接口interface = &netInterface[0];//Set interface name 设定网络接口名称tcpIpStackSetInterfaceName(interface,"eth0");//Set host name 设定主机名称tcpIpStackSetHostname(interface,"HTTPClientDemo");//Select the relevant network adapter 设定网络适配器nic驱动tcpIpStackSetDriver(interface, &tm4c129xEthDriver);//Set host MAC address 设定主机MAC地址macStringToAddr(APP_MAC_ADDR, &macAddr);tcpIpStackSetMacAddr(interface, &macAddr);//Initialize network interface 初始化网络接口error =tcpIpStackConfigInterface(interface);//Any error to report?if(error){//Debug messageTRACE_ERROR("Failed to configure interface %s!\r\n", interface->name);}#if (IPV4_SUPPORT == ENABLED)//当使能IPV4时#if (APP_USE_DHCP == ENABLED)//当使用DHCP时//Get default settings 载入默认的DHCP参数dhcpClientGetDefaultSettings(&dhcpClientSettings);//Set the network interface to be configured by DHCP 设定DHCP线程操作的网口 dhcpClientSettings.interface = interface;//Disable rapid commit option 禁用快速提交dhcpClientSettings.rapidCommit = FALSE;//DHCP client initialization 初始化DHCP客户端error =dhcpClientInit(&dhcpClientContext, &dhcpClientSettings);//Failed to initialize DHCP client?if(error){//Debug messageTRACE_ERROR("Failed to initialize DHCP client!\r\n");}//Start DHCP client 启动DHCP客户端error =dhcpClientStart(&dhcpClientContext);//Failed to start DHCP client?if(error){//Debug messageTRACE_ERROR("Failed to start DHCP client!\r\n");}#else//如果不使用DHCP时//Set IPv4 host address 转换并设定主机IPipv4StringToAddr(APP_IPV4_HOST_ADDR, &ipv4Addr);ipv4SetHostAddr(interface, ipv4Addr);//Set subnet mask 转换并设定网络掩码ipv4StringToAddr(APP_IPV4_SUBNET_MASK, &ipv4Addr);ipv4SetSubnetMask(interface, ipv4Addr);//Set default gateway 转换并设定网关ipv4StringToAddr(APP_IPV4_DEFAULT_GATEWAY, &ipv4Addr);ipv4SetDefaultGateway(interface, ipv4Addr);//Set primary and secondary DNS servers 转换并设定主从DNSipv4StringToAddr(APP_IPV4_PRIMARY_DNS, &ipv4Addr);ipv4SetDnsServer(interface,0, ipv4Addr);ipv4StringToAddr(APP_IPV4_SECONDARY_DNS, &ipv4Addr);ipv4SetDnsServer(interface,1, ipv4Addr);#endif#endif#if (IPV6_SUPPORT == ENABLED)//如果使用IPV6#if (APP_USE_SLAAC == ENABLED)//如果使用SLAAC//Get default settings 加载默认SLAAC参数slaacGetDefaultSettings(&slaacSettings);//Set the network interface to be configured 设定SLAAC使用的网络接口 slaacSettings.interface = interface;//SLAAC initialization 初始化SLAACerror =slaacInit(&slaacContext, &slaacSettings);//Failed to initialize SLAAC?if(error){//Debug messageTRACE_ERROR("Failed to initialize SLAAC!\r\n");}//Start IPv6 address autoconfiguration process 启动IPV6地址自动获取进程 error =slaacStart(&slaacContext);//Failed to start SLAAC process?if(error){//Debug messageTRACE_ERROR("Failed to start SLAAC!\r\n");}#else//不使用SLAAC时//Set link-local address 转换并设定主机IPipv6StringToAddr(APP_IPV6_LINK_LOCAL_ADDR, &ipv6Addr);ipv6SetLinkLocalAddr(interface, &ipv6Addr, IPV6_ADDR_STATE_VALID);//Set IPv6 prefixipv6StringToAddr(APP_IPV6_PREFIX, &ipv6Addr);ipv6SetPrefix(interface, &ipv6Addr, APP_IPV6_PREFIX_LENGTH);//Set global addressipv6StringToAddr(APP_IPV6_GLOBAL_ADDR, &ipv6Addr);ipv6SetGlobalAddr(interface, &ipv6Addr, IPV6_ADDR_STATE_VALID);//Set routeripv6StringToAddr(APP_IPV6_ROUTER, &ipv6Addr);ipv6SetRouter(interface, &ipv6Addr);//Set primary and secondary DNS serversipv6StringToAddr(APP_IPV6_PRIMARY_DNS, &ipv6Addr);ipv6SetDnsServer(interface,0, &ipv6Addr);ipv6StringToAddr(APP_IPV6_SECONDARY_DNS, &ipv6Addr);ipv6SetDnsServer(interface,1, &ipv6Addr);#endif#endiferror_t error;size_t length;IpAddr ipAddr;//DNS解析得到的地址Socket *socket;//Socket套接字static char_t buffer[256];//Debug messageTRACE_INFO("\r\n\r\n Resolving server name...\r\n");//Resolve HTTP server name 解析地址error =getHostByName(NULL, APP_SERVER_NAME, &ipAddr,0);//Any error to report?if(error){//Debug messageTRACE_INFO("Failed to resolve server name!\r\n");//Exit immediatelyreturn error;}//Create a new socket to handle the request 创建新的socket连接socket =socketOpen(SOCKET_TYPE_STREAM, SOCKET_IP_PROTO_TCP);//Any error to report?if(!socket){//Debug messageTRACE_INFO("Failed to open socket!\r\n");//Exit immediatelyreturn ERROR_OPEN_FAILED;}//Start of exception handling block 此处的do/while用于快速跳过错误后面的代码do{//Debug messageTRACE_INFO("Connecting to HTTP server %s\r\n",ipAddrToString(&ipAddr, NULL));//Connect to the HTTP server 连接到HTTP服务器error =socketConnect(socket, &ipAddr, APP_SERVER_PORT);//Any error to report?if(error)break;//Debug messageTRACE_INFO("Successful connection\r\n");//Format HTTP request 生成HTTP请求字符串length =sprintf(buffer,"GET %s HTTP/1.0\r\n Host: %s:%u\r\n\r\n",APP_REQUEST_URI, APP_SERVER_NAME, APP_SERVER_PORT);//Debug messageTRACE_INFO("\r\n HTTP request:\r\n%s", buffer);//Send HTTP request 发送HTTP请求error =socketSend(socket, buffer, length, NULL,0);//Any error to report?if(error)break;//Debug messageTRACE_INFO("HTTP response header:\r\n");//Parse HTTP response header 解析HTTP服务器响应头while(1){//Read the header line by line 从socket中读取一行error =socketReceive(socket, buffer,sizeof(buffer) -1, &length,SOCKET_FLAG_BREAK_CRLF);//End of stream?if(error)break;//Properly terminate the string with a NULL character 缓冲结尾填充0buffer[length] ='\0';//Dump current dataTRACE_INFO("%s", buffer);//The end of the header has been reached? 检查是http响应头否结束if(!strcmp(buffer,"\r\n"))break;}//Debug messageTRACE_INFO("HTTP response body:\r\n");//Parse HTTP response body 解析响应数据while(1){//Read response body 读取响应数据error =socketReceive(socket, buffer,sizeof(buffer) -1, &length,0);//End of stream?if(error)break;//Properly terminate the string with a NULL character 缓冲结尾填充0buffer[length] ='\0';//Dump current dataTRACE_INFO("%s", buffer);}//End of exception handling block}while(0);//Close the connection 关闭socket链接socketClose(socket);//Debug messageTRACE_INFO("\r\n Connection closed...\r\n");GPLv2RF/。