论语·里仁篇

- 格式:pptx

- 大小:2.84 MB

- 文档页数:29

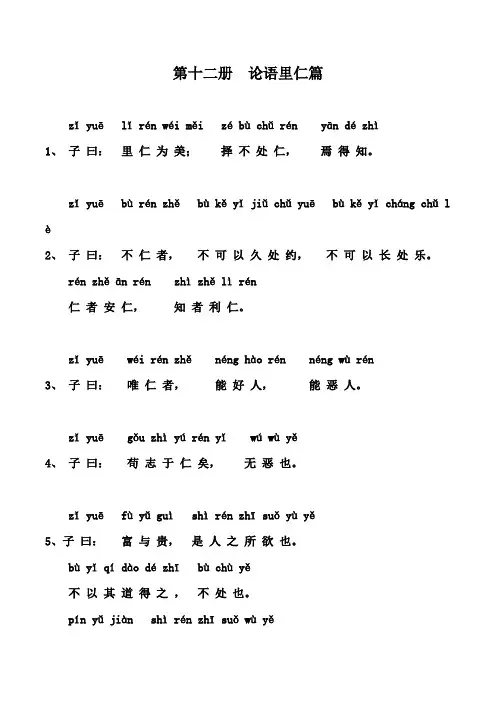

第十二册论语里仁篇zǐ yuē lǐ rén wéi měi zé bù chǔ rén yān dé zhì1、子曰:里仁为美;择不处仁,焉得知。

zǐ yuē bù rén zhě bù kě yǐ jiǔ chǔ yuē bù kě yǐ cháng chǔ l è2、子曰:不仁者,不可以久处约,不可以长处乐。

rén zhěān rén zhì zhě lì rén仁者安仁,知者利仁。

zǐ yuē wéi rén zhě néng hào rén néng wù rén3、子曰:唯仁者,能好人,能恶人。

zǐ yuē gǒu zhì yú rén yǐ wú wù yě4、子曰:苟志于仁矣,无恶也。

zǐ yuē fù yǔ guì shì rén zhī suǒ yù yě5、子曰:富与贵,是人之所欲也。

bù yǐ qí dào dé zhī bù chù yě不以其道得之,不处也。

pín yǔ jiàn shì rén zhī suǒ wù yě贫与贱,是人之所恶也。

bù yǐ qí dào dé zhī bù qù yě不以其道得之,不去也。

jūn zǐ qù rén wù hū chéng míng君子去仁,恶乎成名。

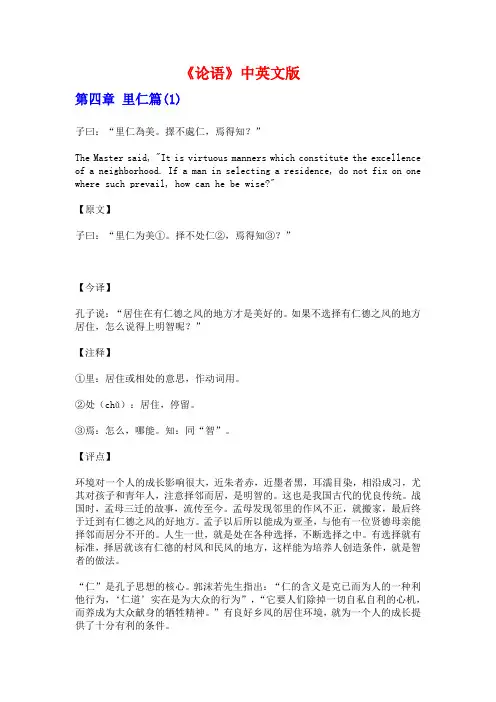

《论语》中英文版第四章里仁篇(1)子曰:“里仁為美。

擇不處仁,焉得知?”The Master said, "It is virtuous manners which constitute the excellence of a neighborhood. If a man in selecting a residence, do not fix on one where such prevail, how can he be wise?"【原文】子曰:“里仁为美①。

择不处仁②,焉得知③?”【今译】孔子说:“居住在有仁德之风的地方才是美好的。

如果不选择有仁德之风的地方居住,怎么说得上明智呢?”【注释】①里:居住或相处的意思,作动词用。

②处(chǔ):居住,停留。

③焉:怎么,哪能。

知:同“智”。

【评点】环境对一个人的成长影响很大,近朱者赤,近墨者黑,耳濡目染,相沿成习,尤其对孩子和青年人,注意择邻而居,是明智的。

这也是我国古代的优良传统。

战国时,孟母三迁的故事,流传至今。

孟母发现邻里的作风不正,就搬家,最后终于迁到有仁德之风的好地方。

孟子以后所以能成为亚圣,与他有一位贤德母亲能择邻而居分不开的。

人生一世,就是处在各种选择,不断选择之中。

有选择就有标准,择居就该有仁德的村风和民风的地方,这样能为培养人创造条件,就是智者的做法。

“仁”是孔子思想的核心。

郭沫若先生指出:“仁的含义是克已而为人的一种利他行为,‘仁道’实在是为大众的行为”,“它要人们除掉一切自私自利的心机,而养成为大众献身的牺牲精神。

”有良好乡风的居住环境,就为一个人的成长提供了十分有利的条件。

第四章里仁篇(2)子曰:“不仁者不可以久處約,不可以長處樂。

仁者安仁,知者利仁。

”The Master said, "Those who are without virtue cannot abide long either in a condition of poverty and hardship, or in a condition of enjoyment. The virtuous rest in virtue; the wise desire virtue."【原文】子曰:“不仁者不可以久处约①,不可以长处乐②。

【导语】《论语》作为孔⼦及门⼈的⾔⾏集,内容⼗分⼴泛,多半涉及⼈类社会⽣活问题,对中华民族的⼼理素质及道德⾏为起到过重⼤影响。

下⾯是⽆忧考分享的国学宝典:论语·⾥仁篇第四原⽂。

欢迎阅读! 【论语·⾥仁篇第四】 ⼦⽈:「⾥仁为美。

择不处仁,焉得知?」 ⼦⽈:「不仁者不可以久处约,不可以长处乐。

仁者安仁,知者利仁。

」 ⼦⽈:「唯仁者能好⼈,能恶⼈。

」 ⼦⽈:「苟志于仁矣,⽆恶也。

」 ⼦⽈:「富与贵,是⼈之所欲也;不以其道得之,不处也。

贫与贱,是⼈之所恶也;不以其道得之,不去也。

君⼦去仁,恶乎成名?君⼦⽆终⾷之间违仁,造次必于是,颠沛必于是。

」 ⼦⽈:「我未见好仁者,恶不仁者。

好仁者,⽆以尚之;恶不仁者,其为仁矣,不使不仁者加乎其⾝。

有能⼀⽇⽤其⼒于仁矣乎?我未见⼒不⾜者。

盖有之矣,我未之见也。

」 ⼦⽈:「⼈之过也,各于其党。

观过,斯知仁矣。

」 ⼦⽈:「朝闻道,⼣死可矣。

」 ⼦⽈:「⼠志于道,⽽耻恶⾐恶⾷者,未⾜与议也。

」 ⼦⽈:「君⼦之于天下也,⽆适也,⽆莫也,义之与⽐。

」 ⼦⽈:「君⼦怀德,⼩⼈怀⼟;君⼦怀刑,⼩⼈怀惠。

」 ⼦⽈:「放于利⽽⾏,多怨。

」 ⼦⽈:「能以礼让为国乎?何有!不能以礼让为国,如礼何?」 ⼦⽈:「不患⽆位,患所以⽴;不患莫⼰知,求为可知也。

」 ⼦⽈:「参乎!吾道⼀以贯之。

」曾⼦⽈:「唯。

」⼦出,门⼈问⽈:「何谓也?」 曾⼦⽈:「夫⼦之道,忠恕⽽已矣!」 ⼦⽈:「君⼦喻于义,⼩⼈喻于利。

」 ⼦⽈:「见贤思齐焉,见不贤⽽内⾃省也。

」 ⼦⽈:「事⽗母⼏谏,见志不从,⼜敬不违,劳⽽不怨。

」 ⼦⽈:「⽗母在,不远游,游必有⽅。

」 ⼦⽈:「三年⽆改于⽗之道,可谓孝矣。

」 ⼦⽈:「⽗母之年,不可不知也。

⼀则以喜,⼀则以惧。

」 ⼦⽈:「古者⾔之不出,耻躬之不逮也。

」 ⼦⽈:「以约失之者鲜矣!」 ⼦⽈:「君⼦欲讷于⾔⽽敏于⾏。

」 ⼦⽈:「德不孤,必有邻。

」 ⼦游⽈:「事君数,斯辱矣;朋友数,斯疏矣。

里仁篇子曰:“里仁为美。

择不处仁,焉得知?”子曰:“不仁者不可以久处约,不可以长处乐。

仁者安仁,知者利仁。

”子曰:“唯仁者能好人,能恶人。

”子曰:“苟志於仁矣,无恶也。

”子曰:“富与贵,是人之所欲也;不以其道得之,不处也。

贫与贱,是人之所恶也;不以其道得之,不去也。

君子去仁,恶乎成名?君子无终食之间违仁,造次必于是,颠沛必于是。

”子曰:“我未见好仁者,恶不仁者。

好仁者,无以尚之;恶不仁者,其为仁矣,不使不仁者加乎其身。

有能一日用其力于仁矣乎?我未见力不足者。

盖有之矣,我未见也。

”子曰:“人之过也,各於其党。

观过,斯知仁矣。

”子曰:“朝闻道,夕死可矣。

”子曰:“士志于道,而耻恶衣恶食者,未足与议也。

”子曰:“君子之于天下也,无适也,无莫也,义之与比。

”子曰:“君子怀德,小人怀土;君子怀刑,小人怀惠。

”子曰:“放于利而行,多怨。

”子曰:“能以礼让为国乎?何有?不能以礼让为国,如礼何?”子曰:“不患无位,患所以立。

不患莫己知,求为可知也。

”子曰:“参乎!吾道一以贯之。

”曾子曰:“唯。

”子出,门人问曰:“何谓也?”曾子曰:“夫子之道,忠恕而已矣。

”子曰:“君子喻于义,小人喻于利。

”子曰:“见贤思齐焉,见不贤而内自省也。

”子曰:“事父母,几谏,谏志不从,又敬不违,劳而不怨。

”子曰:“父母在,不远游,游必有方。

”子曰:“三年无改于父之道,可谓孝矣。

”子曰:“父母之年,不可不知也,一则以喜,一则以惧。

”子曰:“古者言之不出,耻躬之不逮也。

”子曰:“以约失之者鲜矣。

”子曰:“君子欲讷于言而敏于行。

”子曰:“德不孤,必有邻。

”子游曰:“事君数,斯辱矣;朋友数,斯疏矣。

”译文:孔子说:“跟有仁德的人住在一起,才是好的。

如果你选择的住处不是跟有仁德的人在一起,怎么能说你是明智的呢?”孔子说:“没有仁德的人不能长久地处在贫困中,也不能长久地处在安乐中。

仁人是安于仁道的,有智慧的人则是知道仁对自己有利才去行仁的。

”孔子说:“只有那些有仁德的人,才能爱人和恨人。

《论语.里仁篇》的读书笔记这是一篇由网络搜集整理的关于《论语.里仁篇》的读书笔记的文档,希望对你能有帮助。

《论语.里仁篇》的读书笔记1子曰:“人之过也,各于其党。

观过,斯知仁矣。

”此章有“观过知仁”的意思。

而这句话表面看来有歧义,但是其儒家的生命价值是肯定的,也是不变的。

一种可能的解释就是:“仁”训为“人”;“党”为“类”。

这句话的意思就是:人的过错分别归于不同的类别,所以,通过观察一个人的过错就可以了解一个人仁还是不仁了。

再有一种的解释就是:人指君子。

“过”指过错。

结合“苟志于仁矣,无恶也”来理解,“人之过也”的人就是君子。

君子可能犯过错,各有所不同,观察君子的过错,才能知道其为仁如何。

此解较为妥当。

以下几种解释可资参考:孔安国曰:“小人不能为君子之行,非小人之过,当恕而勿责之。

观过,使贤愚各当其所,则为仁矣。

”二程子曰:“人之过也,各于其类。

君子常失于厚,小人常失于薄;君子过于爱,小人过于忍。

”尹焞曰:“于此观之,则人之仁不仁可知矣。

”后汉吴佑谓:“掾以亲故:受污辱之名,所谓观过知仁”是也。

朱熹按:“此亦但言人虽有过,犹可即此而知其厚薄,非谓必俟其有过,而后贤否可知也。

”现在看来,仁与不仁是区别君子和小人的标准,然而,时过境迁,物似人非。

人们的道德和法律也在不断变化,仁与不仁也不断呈现新的意义,君子小人也在以不同面貌显现。

所以,因恪尽职守,理解偏差造成的失误,是君子之过;而故意知法犯法,穿凿附会,钻法律的空子则是小人之恶了。

因此,我们不仅要观过知仁,还要观恶知非啊!《论语.里仁篇》的读书笔记2第十章子曰:“君子之于天下也,无适也,无莫也,义之与比。

”此章重点在于说君子所言所行、所作所为的标准就是一个义字。

谁是君子君子是孔子时代的士大夫,有一定的社会地位,身份至少也是属于士了。

可是在礼崩乐坏的那个时代,传统意义身份的君子真能按照君子之礼处事待人吗不一定!所以身为君子,其处事标准就成了一个特别重要的问题凸现出来!对于这个问题,孔子首先关注的是天下,“君子之于天下也”,也就是说,君子所作所为是关乎天下百姓的事情了。

论语里仁篇读后感《里仁篇》是《论语》的第四章,是论语核心思想“仁”的重点阐述,分享了论语里仁篇的读后感,一起了看看吧!论语里仁篇读后感1《里仁篇》是《论语》的第四章,是论语核心思想“仁”的重点阐述,在《论语》中占据着重要位置。

其阐述了仁的最基本的存在范围,如何去做一个有仁德的人,君子与小人之别,都是围绕“仁”这一是非辨别标准进行的。

开篇,孔子便提到,“里仁为美。

择不处仁,焉得知?”孔子说:“住的地方,要有仁德这才好。

选择住处,没有仁德,怎么能是聪明呢?”里,为动词,居住也。

仁,并非只能存在大道理中,也是存在生活琐事之中的。

居住的地方人与人之间的相处,居住地人们的修养,都可以上升为仁。

人与人之间形成社会,社会之风气来自人与人之间的相处之道,这便是仁最本初意思。

因而,要提升到仁的地位,必须要有一个良好的氛围。

这让我想起了,我学院所组织的学风建设月活动,创造优良的学风,首先要营造一个良好的氛围。

子曰:“不仁者不可以久处约,不可以长处乐,仁者安仁,知者利仁。

”孔子说:“没有仁德的人是不能长期安于贫困的,也不能长期处在安乐之中。

有仁德的人安心在生活中,处处讲究实行仁德之道,聪明的人知道实行仁道对己对人对社会都有好处。

”没有仁德修养的人,在逆境中只会失意忘形,在顺境中得意忘形。

而有仁德修养的人则会安贫乐道,富贵不淫。

真正的智慧,修养达到“仁”的境界,无论处于贫富之际,得意失意之间,都会乐天知命,安之若素。

此种仁的修养,是要成为坚持不懈的信念才可达成。

子曰:“君子怀德,小人怀土;君子怀刑,小人怀惠。

”孔子说:“君子关心道德,小人关心田地;君子关心刑律法制,小人贪图财利实惠。

”君子是对于违背道德事情坚决反对,君子爱财取之有道,而小人对于物质利益可以不择手段,不考虑法律的制裁。

这也可以联系到个人修养,对于眼界的问题,也是对自制力的一种沉淀。

很多人犯罪,并非不担心法律惩罚的后果,而是被利益所蒙蔽双眼,看不到。

其实小事也是如此,学生虽然知道旷课,无节制的玩游戏不利于身心,但是无法自拔于眼前的快乐,也只能接受自身前途的坎坷。

论语第四章(里仁)注音第四章论语里仁篇zǐyuēlǐrén wéi měi zébùchǔrén yān dézhì子曰:里仁为美;择不处仁,焉得知。

zǐyuēbùrén zhěbùkěyǐjiǔchùyuēbùkěyǐcháng chǔlè子曰:不仁者,不可以久处约,不可以长处乐。

rén zhěān rén zhìzhělìrén仁者安仁,知者利仁。

zǐyuēwéi rén zhěnéng hào rén néng wùrén子曰:唯仁者,能好人,能恶人。

zǐyuēgǒu zhìyúrén yǐwúwùyě子曰:苟志于仁矣,无恶也。

zǐyuēfùyǔguìshìrén zhīsuǒyùyěbùyǐqíd ào dézhī子曰:富与贵,是人之所欲也。

不以其道得之,bùchùyěpín yǔjiàn shìrén zhīsuǒwùyěbùyǐqídào dézhī不处也。

贫与贱,是人之所恶也。

不以其道得之,bùqùyějūn zǐqùrén wùhūchéng míng jūn zǐwúzhōng shízhījiān不去也。

君子去仁,恶乎成名。

君子无终食之间wéi rén zào cìbìyúshìdiān pèi bìyúshì违仁,造次必于是,颠沛必于是。

论语里仁篇第一里仁为美赏析

每日论语腾讯儒学2013-10-24

子曰:“里仁为美,择不处仁,焉得知?”

【注释】

(1)里仁为美:里,住处,借作动词用。

住在有仁者的地方才好。

(2)处:居住。

(3)知:音zhì,同智。

【译文】

孔子说:“跟有仁德的人住在一起,才是好的。

如果你选择的住处不是跟有仁德的人在一起,怎么能说你是明智的呢?”

【评析】

每个人的道德修养既是个人自身的事,又必然与所处的外界环境有关。

重视居住的环境,重视对朋友的选择,这是儒家一贯注重的问题。

近朱者赤、近墨者黑,与有仁德的人住在一起,耳濡目染,都会受到仁德者的影响;反之,就不大可能养成仁的情操。

《论语》原文/注释里仁篇子曰:“里仁为美[1] 。

择不处仁[2] ,焉得知[3] ?”[1] 里:邻里。

周制,五家为邻,五邻(二十五家)为里。

这里用作动词,居住。

仁:讲仁德而又风俗淳厚的地方。

一说,有仁德的人。

文中的意思就是:与有仁德的人居住在一起,为邻里。

[2] 处:居住,在一起相处。

[3] 焉:怎么,哪里,哪能。

子曰:“不仁者不可以久处约[4] ,不可以长处乐[5] 。

仁者安仁,知者利仁[6] 。

”[4] 约:贫困,俭约。

[5] 乐:安乐,富裕。

[6] 知:同“智”。

子曰:“唯仁者能好人[7] ,能恶人[8] 。

”[7] 好(hào 浩):喜爱,喜欢。

[8] 恶(wù务):厌恶,讨厌。

子曰:“苟志于仁矣[9] ,无恶也[10] 。

[9] 苟:假如,如果。

志:立志。

[10] 恶:坏,坏事。

子曰:“富与贵,是人之所欲也;不以其道得之,不处也[11] 。

贫与贱,是人之所恶也;不以其道得之,不去也[12] 。

君子去仁,恶乎成名[13] ?君子无终食之间违仁[14] ,造次必于是[15] ,颠沛必于是[16] 。

”[11] 处:享受,接受。

[12] 去:避开,摆脱。

[13] 恶:同“乌”。

相当于“何”。

疑问副词。

怎样,如何。

[14] 终食之间:吃完一顿饭的工夫。

违:违背,离开。

[15] 造次:紧迫,仓卒,急迫。

必于是:必须这样做。

“是”,代词。

这,此。

[16] 颠沛:本义是跌倒,偃仆。

引申为穷困,受挫折,流离困顿。

子曰:“我未见好仁者,恶不仁者。

好仁者,无以尚之[17] ;恶不仁者,其为仁矣,不使不仁者加乎其身。

有能一日用其力于仁矣乎?我未见力不足者。

盖有之矣[18] ,我未之见也[19] 。

”[17] 尚:超过。

[18] 盖:发语词。

表示肯定的语气。

[19] 未之见:未见之。

没看到过这种人或这种情况。

子曰:“人之过也,各于其党[20] 。

观过,斯知仁矣[21] 。

”[20] 党:本指古代地方组织,五百家为党。

君子喻于利小人喻于利论语的意思“君子喻于义小人喻于利”的意思是君子懂得的是道义,小人懂得的是利益。

出自《论语·里仁》。

原文节选为:子曰:“君子喻于义,小人喻于利。

”子曰:“见贤思齐焉,见不贤而内自省也。

”子曰:“事父母几谏,见志不从,又敬不违,劳而不怨。

”子曰:“父母在,不远游,游必有方。

”译文:孔子说:“君子明白大义,小人只知道小利。

”孔子说:“见到贤人,就应该向他学习、看齐,见到不贤的人,就应该自我反省(自己有没有与他相类似的错误)。

”孔子说:“侍奉父母,(如果父母有不对的地方)要委婉地劝说他们。

(自己的意见表达了)见父母心里不愿听从,还是要对他们恭恭敬敬,并不违抗,替他们操劳而不怨恨。

”孔子说:“父母在世,不远离家乡;如果不得已要出远门,也必须有一定的地方。

”注释:①几(jī):轻微、婉转的意思。

②劳:忧愁、烦劳的意思。

③游:指游学、游官、经商等外出活动。

④方:一定的地方。

赏析:“君子喻于义,小人喻于利”是孔子学说中对后世影响较大的一句话,被人们传诵。

这就明确提出了义利问题。

孔子认为,利要服从义,要重义轻利,他的义指服从等级秩序的道德,一味追求个人利益就会犯上作乱,破坏等级秩序。

所以,把追求个人利益的人视为小人。

经过后代儒家的发展,这种思想就变成义与利尖锐对立、非此即彼的义利观。

本章谈的是个人道德修养的问题。

这是修养方法之一,即见贤思齐,见不贤而内自省。

实际上这就是取别人之长补自己之短,同时又以别人的过失为鉴,不重蹈别人的旧辙,这是一种理性主义的态度,在近代仍不失其精辟之见。

这一段还是讲关于孝敬父母的问题。

侍奉父母,这是应该的,但如果一味要求子女对父母绝对服从,百依百顺,甚至父母不听劝说时,子女仍要对他们毕恭毕敬,毫无怨言。

这就成了封建专制主义,是维护封建宗法家族制度的重要纲常名教。

“父母在,不远游”是先秦儒家关于“孝”字道德的具体内容之一。

历代都用这个孝字原则去约束、要求子女为其父母尽孝。

一起学《论语》4.1里仁篇——里仁为美《论语》里仁篇导读《论语注疏》曰:此篇明仁。

仁者,善行之大名也。

君子体仁,必能行礼乐,故以次前也。

钱穆曰:孔子论学论政,皆重礼乐,仁则为礼乐之本。

(注:前四篇备矣。

)孔子言礼乐本于周公,其言仁,则好古敏求而自得之。

礼必随时而变,仁则古今通道。

故《论语》编者以《里仁》次《八佾》之后。

《论语义疏》曰:此篇明凡人之性易为染著,遇善则升,逢恶则坠,故居处宜慎。

徐英曰:此篇说诗礼教义。

朱子曰:凡二十六章。

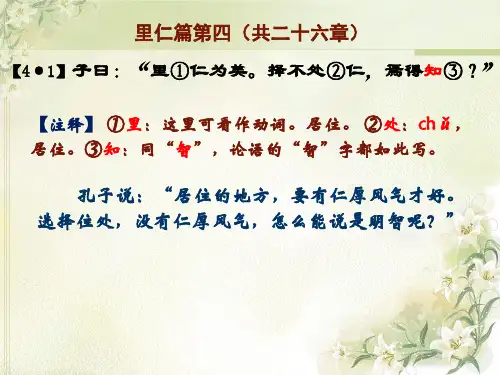

一起学《论语》4.1里仁篇——里仁为美【原文】子曰:“里仁为美。

择不处仁,焉得知?”【白话】孔子说:“乡里仁厚淳朴是最美的。

选择住处而不居于仁厚之地,怎么算得上是智慧呢?”【释词】里:乡里,住处。

仁:仁德,可引申理解为风俗淳厚、民风淳朴而归向于仁善。

另一解:仁指仁人君子,“里仁”即有仁人所居之处。

两种解释不相违背,都可通。

美:美善。

择:选择、拣选。

另一说法:汉代或写“择”为“宅”字,意为“居”,可备一说;青州本地方言中至今两字都读为“zhei”(阳平),备存;《九经古义》惠栋案:“宅,择也,择吉处而营之。

”焉:安,怎么。

知:即“智”。

(《论语》常“仁智兼言”)【先贤精义】《论语注疏》曰:此章言居必择仁也。

朱子曰:里有仁厚之俗为美。

择里而不居于是焉,则失其是非之本心,而不得为知矣。

郑康成曰:里者,仁之所居。

居于仁者之里,是为美。

求居而不处仁者之里,不得为有智。

《论语全解》曰:仁人之于里,犹玉之于山,珠之于渊。

玉在山则木润,珠生渊则厓不枯。

则里之有仁,犹当知以为美;里之有仁以为美,则自择而不知处仁者,焉得为智乎?沈居士曰:所居之里尚以仁地为美,况择身所处而不处仁道,安得智乎?《论语义疏》曰:中人易染,遇善则善,遇恶则恶,若求居而不择仁里而处之,则是无智之人。

黄幹曰:熏陶习染,以成其德;赒恤保爱,以全其身。

择居岂细故哉?《荀子·劝学篇》曰:故君子居必择乡,游必就士,所以防邪僻而近中正也。

lún yǔlǐrén piān论语.里仁篇zǐyuēlǐrén wèi měi zébùchǔrén yān dézhī子曰:“里仁为美,择不处仁,焉得知?”zǐyuēbùrén zhěbùkěyǐjiǔchǔyuēbùkěyǐcháng子曰:“不仁者不可以久处约,不可以长chùlèrén zhěān rén zhīzhělìrén处乐。

仁者安仁,知者利仁。

”zǐyuēwéi rén zhěnéng hǎo rén néngèrén子曰:“唯仁者能好人,能恶人。

”zǐyuēgǒu zhìyúrén yǐwúwùyě子曰:“苟志于仁矣,无恶也。

”zǐyuēfùyǔguìshìrén zhīsuǒyùyěbùyǐqí子曰:“富与贵,是人之所欲也;不以其dào de zhībùchǔyěpín yǔjiàn shìrén zhīsuǒwùyěbù道得之,不处也。

贫与贱,是人之所恶也;不yǐqídào de zhībùqùyějūn zǐqùrén wùhūchéng míng以其道得之,不去也。

君子去仁,恶乎成名?jūn zǐwúzhōng shízhījiān wéi rén zào cìbìyúshìdiān pèi bìyú君子无终食之间违仁,造次必于是,颠沛必于shì是。

论语-默认-里仁篇《论语》是儒家学派的经典著作之一,由孔子的弟子及其再传弟子编撰而成。

它以语录体和对话文体为主,记录了孔子及其弟子言行,集中体现了孔子的政治主张、伦理思想、道德观念及教育原则等。

与《大学》《中庸》《孟子》《诗经》《尚书》《礼记》《易经》《春秋》并称“四书五经”。

通行本《论语》共二十篇。

默认里仁篇【原文】子曰:“里仁为美,择不处仁,焉得知?”子曰:“不仁者不可以久处约,不可以长处乐。

仁者安仁,知者利仁。

”子曰:“唯仁者能好人,能恶人。

”子曰:“苟志于仁矣,无恶也。

”子曰:“富与贵,是人之所欲也;不以其道得之,不处也。

贫与贱,是人之所恶也;不以其道得之,不去也。

君子去仁,恶乎成名?君子无终食之间违仁,造次必于是,颠沛必于是。

”子曰:“我未见好仁者,恶不仁者。

好仁者,无以尚之;恶不仁者,其为仁矣,不使不仁者加乎其身。

有能一日用其力于仁矣乎?我未见力不足者。

盖有之矣,我未之见也。

”子曰:“人之过也,各于其党。

观过,斯知仁矣。

”子曰:“朝闻道,夕死可矣。

”子曰:“士志于道,而耻恶衣恶食者,未足与议也。

”子曰:“君子之于天下也,无适也,无莫也,义之与比。

”子曰:“君子怀德,小人怀土;君子怀刑,小人怀惠。

”子曰:“放于利而行,多怨。

”子曰:“能以礼让为国乎?何有?不能以礼让为国,如礼何?”子曰:“不患无位,患所以立;不患莫己知,求为可知也。

”子曰:“参乎!吾道一以贯之。

”曾子曰:“唯。

”子出,门人问曰:“何谓也?”曾子曰:“夫子之道,忠恕而已矣。

”子曰:“君子喻于义,小人喻于利。

”子曰:“见贤思齐焉,见不贤而内自省也。

”子曰:“事父母几谏,见志不从,又敬不违,劳而不怨。

”子曰:“父母在,不远游,游必有方。

”子曰:“三年无改于父之道,可谓孝矣。

”子曰:“父母之年,不可不知也。

一则以喜,一则以惧。

”子曰:“古者言之不出,耻躬之不逮也。

”子曰:“以约失之者鲜矣。

”子曰:“君子欲讷于言而敏于行。

”子曰:“德不孤,必有邻。