电磁兼容设计培圳讲座

- 格式:ppt

- 大小:880.00 KB

- 文档页数:96

电磁兼容性(E M C)仿真设计早期对电磁兼容性(EMC)问题的考虑随着产品复杂性和密集度的提高以及设计周期的不断缩短,在设计周期的后期解决电磁兼容性(EMC)问题变得越来越不切合实际。

在较高的频率下,你通常用来计算EMC的经验法则不再适用,而且你还可能容易误用这些经验法则。

结果,70%~90%的新设计都没有通过第一次EMC测试,从而使后期重设计成本很高,如果制造商延误产品发货日期,损失的销售费用就更大。

为了以低得多的成本确定并解决问题,设计师应该考虑在设计过程中及早采用协作式的、基于概念分析的EMC仿真。

较高的时钟速率会加大满足电磁兼容性需求的难度。

在千兆赫兹领域,机壳谐振次数增加会增强电磁辐射,使得孔径和缝隙都成了问题;专用集成电路(ASIC)散热片也会加大电磁辐射。

此外,管理机构正在制定规章来保证越来越高的频率下的顺应性。

再则,当工程师打算把辐射器设计到系统中时,对集成无线功能(如Wi-Fi、蓝牙、WiMax、UWB)这一趋势提出了进一步的挑战。

传统的电磁兼容设计方法正常情况下,电气硬件设计人员和机械设计人员在考虑电磁兼容问题时各自为政,彼此之间根本不沟通或很少沟通。

他们在设计期间经常使用经验法则,希望这些法则足以满足其设计的器件要求。

在设计达到较高频率从而在测试中导致失败时,这些电磁兼容设计规则有不少变得陈旧过时。

在设计阶段之后,设计师制造原型并对其进行电磁兼容性测试。

当设计中考虑电磁兼容性太晚时,这一过程往往会出现种种EMC问题。

对设计进行昂贵的修复通常是唯一可行的选择。

当设计从系统概念设计转入具体设计再到验证阶段时,设计修改常常会增加一个数量级以上。

所以,对设计作出一次修改,在概念设计阶段只耗费100美元,到了测试阶段可能要耗费几十万美元以上,更不用提对面市时间的负面影响了。

电磁兼容仿真的挑战为了在实验室中一次通过电磁兼容性测试并保证在预算内按时交货,把电磁兼容设计作为产品生产周期不可分割的一部分是非常必要的。

EMC电磁兼容培训(含多场合)EMC电磁兼容培训:理论与实践相结合,助力电子产品质量提升一、引言随着科技的飞速发展,电子产品在人们日常生活中的应用越来越广泛。

然而,电子设备在工作过程中产生的电磁干扰(EMI)和电磁敏感性(EMS)问题,不仅会影响设备的正常运行,还可能对其他设备产生干扰。

因此,电磁兼容(EMC)成为电子产品设计和制造中必须考虑的关键因素。

为了提高我国电子产品在国际市场的竞争力,加强EMC电磁兼容培训显得尤为重要。

二、EMC电磁兼容培训的重要性1.提高电子产品质量电磁兼容培训可以帮助电子工程师掌握EMC的基本知识和设计方法,从而在产品研发阶段就充分考虑电磁兼容问题,避免或减少产品在后期测试和整改过程中出现的问题,提高产品的质量和可靠性。

2.满足国内外法规要求各国政府对电子产品的EMC要求越来越严格,不合规的产品无法进入市场。

电磁兼容培训可以帮助企业了解相关法规和标准,确保产品在设计、生产和测试过程中符合要求,顺利进入国内外市场。

3.提升企业竞争力掌握EMC技术的企业可以在产品研发和生产过程中降低成本、缩短周期,提高市场竞争力。

电磁兼容培训有助于培养企业内部的技术人才,提升整体研发实力。

三、EMC电磁兼容培训内容1.理论知识培训(1)电磁兼容基本概念:介绍电磁兼容的定义、分类、产生原因等。

(2)电磁兼容相关法规和标准:解读我国及国际上的电磁兼容法规和标准,如欧盟CE、美国FCC等。

(3)电磁兼容测试方法:介绍传导干扰、辐射干扰、静电放电、电快速瞬变脉冲群等测试项目和方法。

(4)电磁兼容设计原理:讲解电磁兼容设计的基本原则和常用技术,如屏蔽、滤波、接地等。

2.实践操作培训(1)电磁兼容测试设备操作:学习使用电磁兼容测试设备,如信号发生器、频谱分析仪、天线等。

(2)电磁兼容测试案例分析:分析典型的电磁兼容问题,并提出解决方案。

(3)电磁兼容设计实例:结合实际产品,进行电磁兼容设计和整改。

电磁兼容技术讲座-V1电磁兼容技术是指在电子产品的设计、生产和应用过程中,采用各种措施使其在电磁环境中不受干扰,同时也不产生对其他设备的干扰。

下面我们就来了解一下电磁兼容技术的相关知识。

一、电磁兼容技术的应用范围电磁兼容技术广泛应用于电子产品、通讯设备、航空、航天、交通运输、军事等领域。

为了保证各种设备的正常运行,强制推行电磁兼容技术已成为各国制定相关规定和标准的必要内容。

二、电磁兼容技术的主要内容1.对电磁环境进行评估和监测,了解电磁环境中的电磁波频谱、强度、方向等信息。

2.通过设计和选择合适的电子元器件,降低电磁干扰源的辐射和敏感元器件的感受度。

3.对电磁波的辐射和传输路径进行控制,采取各种屏蔽和隔离措施,减少电磁波干扰的传导和扩散。

4.对系统进行电磁兼容测试和认证,确保产品符合国家和行业标准要求,并保证其在各种场合下运行的可靠性和稳定性。

三、电磁兼容技术的发展现状在现代高科技领域,电磁兼容技术已成为产品研发、生产和销售的必要条件。

当前,全球已经形成了以欧盟、美国、日本为代表的管理体系和标准体系。

在我国,国家标准委员会也已经出台了一系列相关标准和规范,指导我国电磁兼容技术的研究和应用。

四、电磁兼容技术的重要性电磁兼容技术不仅关系到电子产品和设备的性能和安全,也涉及到国家经济和军事安全。

正确的采用和应用该技术可以维护国家利益,提高产品的可靠性和稳定性,促进生产效率的提高,同时也可以避免电磁污染对人类健康和生态环境的危害。

总之,电磁兼容技术在现代技术发展和应用中扮演着极为重要的角色。

科学、快速、高效地运用该技术,可以保证我国经济、军事安全和国民健康的长远发展。

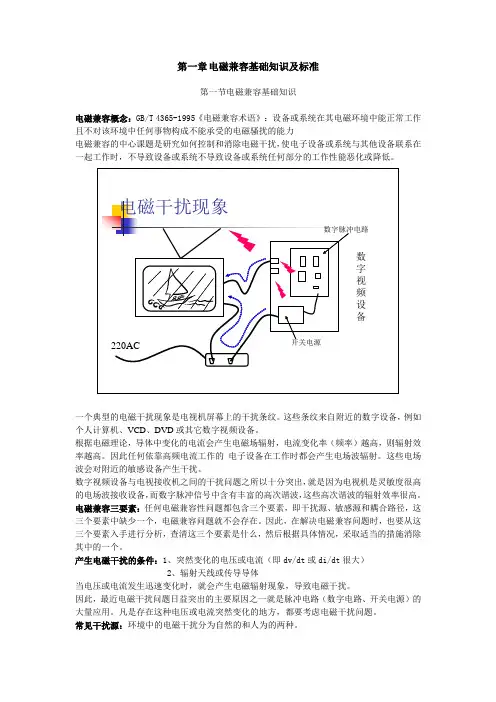

第一章电磁兼容基础知识及标准第一节电磁兼容基础知识电磁兼容概念:GB/T 4365-1995《电磁兼容术语》:设备或系统在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力电磁兼容的中心课题是研究如何控制和消除电磁干扰,使电子设备或系统与其他设备联系在一起工作时,不导致设备或系统不导致设备或系统任何部分的工作性能恶化或降低。

电磁干扰现象一个典型的电磁干扰现象是电视机屏幕上的干扰条纹。

这些条纹来自附近的数字设备,例如个人计算机、VCD、DVD或其它数字视频设备。

根据电磁理论,导体中变化的电流会产生电磁场辐射,电流变化率(频率)越高,则辐射效率越高。

因此任何依靠高频电流工作的电子设备在工作时都会产生电场波辐射。

这些电场波会对附近的敏感设备产生干扰。

数字视频设备与电视接收机之间的干扰问题之所以十分突出,就是因为电视机是灵敏度很高的电场波接收设备,而数字脉冲信号中含有丰富的高次谐波,这些高次谐波的辐射效率很高。

电磁兼容三要素:任何电磁兼容性问题都包含三个要素,即干扰源、敏感源和耦合路径,这三个要素中缺少一个,电磁兼容问题就不会存在。

因此,在解决电磁兼容问题时,也要从这三个要素入手进行分析,查清这三个要素是什么,然后根据具体情况,采取适当的措施消除其中的一个。

产生电磁干扰的条件:1、突然变化的电压或电流(即dv/dt或di/dt很大)2、辐射天线或传导导体当电压或电流发生迅速变化时,就会产生电磁辐射现象,导致电磁干扰。

因此,最近电磁干扰问题日益突出的主要原因之一就是脉冲电路(数字电路、开关电源)的大量应用。

凡是存在这种电压或电流突然变化的地方,都要考虑电磁干扰问题。

常见干扰源:环境中的电磁干扰分为自然的和人为的两种。

自然干扰源:雷电是一种主要的自然干扰源,雷电产生的干扰可以传到数千公里以外的地方。

雷电干扰的时域波形是叠加在一串小随机脉冲背景上的一个大尖峰脉冲。

宇宙噪声是电离辐射产生的,在一天中不断变化。

EMC电磁兼容设计讲座在现代社会中,无线电频率的使用越来越广泛,各种电子设备如手机、电视、电脑等在我们的生活中起到了重要的作用。

然而,由于电子设备之间的互相干扰,会导致设备出错、性能下降等问题。

因此,EMC电磁兼容设计显得十分重要。

一、电磁兼容设计的原则1.提供合适的电磁屏蔽:采用屏蔽方法是减少电磁感应的有效手段,可以将设备内部电磁干扰妥善隔离,避免干扰其他设备。

2.优化电源和地线设计:合理的电源和地线设计可以保证设备的稳定性和电磁兼容性。

3.控制传导干扰:适当设置连接导线和排线的走向,合理规划线束布局,减少传导干扰的影响。

4.控制辐射干扰:通过合理的布线设计、优化PCB板的尺寸和层次结构,减少辐射干扰的程度。

5.使用正确的滤波器和除噪技术:滤波器和除噪技术可以有效地减少设备干扰其他设备的概率。

二、EMC电磁兼容设计的重要性1.保障设备的正常运行:兼容性设计可以减少设备之间相互干扰的概率,从而保障设备的正常运行。

2.提高设备的抗干扰能力:通过电磁兼容设计可以提高设备的抗干扰能力,使设备在复杂环境中依然能够保持正常工作。

3.减少设备的故障率:电磁兼容设计可以减少设备的故障率,提高设备的可靠性和稳定性。

4.提高产品的市场竞争力:通过良好的EMC电磁兼容设计可以提高产品的市场竞争力,赢得消费者的信任。

三、EMC电磁兼容设计的具体要求1.对电源和地线的设计要求:合理设计电源和地线系统,采用低噪声和低电阻线材,减少导线的串扰和互容。

2.对信号线的设计要求:合理设计信号线布局、长度和形状,减少相互干扰;采用合适的屏蔽方法,减少信号线之间的电磁干扰。

3.对机械结构的设计要求:合理设置机械结构,避免共振和机械震动,减少机械结构引起的辐射和传导干扰。

4.对滤波器和除噪技术的要求:适当使用滤波器和除噪技术,减少设备的辐射和传导干扰。

EMC电磁兼容设计对于现代电子设备和系统来说至关重要。

只有合理有效的兼容性设计,才能避免干扰带来的各种问题,保障设备的正常运行和减少故障率,提高产品的市场竞争力。