物联网技术框架与标准体系.

- 格式:doc

- 大小:150.50 KB

- 文档页数:7

物联网标准体系架构物联网(Internet of Things, IoT)是指利用互联网技术,将传感器、执行器、通信设备等各种物品连接起来,实现信息的感知、识别、定位、追踪、监控和管理的智能化网络。

物联网的发展对标准化提出了更高的要求,因为标准化是物联网应用的基础和保障,是实现物联网互联互通的重要手段。

物联网标准体系架构是指在物联网领域内,为了规范和统一物联网技术、产品、服务和管理而建立的标准体系框架。

一、物联网标准体系架构的基本原则。

1. 开放性原则。

物联网标准体系架构应当具有开放性,充分考虑各种不同技术体系和标准的融合,促进不同物联网系统之间的互联互通。

2. 综合性原则。

物联网标准体系架构应当具有综合性,包括物联网技术、产品、服务和管理等多个方面,形成一个完整的标准体系。

3. 先进性原则。

物联网标准体系架构应当具有先进性,及时吸收和反映新技术、新产品、新服务和新管理方法的发展趋势,推动物联网标准的不断更新和完善。

二、物联网标准体系架构的主要内容。

1. 物联网技术标准。

物联网技术标准是物联网标准体系架构的核心内容,包括物联网感知层、传输层、应用层等多个方面的标准。

感知层标准主要包括传感器、执行器、无线通信等技术标准;传输层标准主要包括物联网通信协议、网络技术标准;应用层标准主要包括物联网应用接口、数据格式、安全标准等。

2. 物联网产品标准。

物联网产品标准是物联网标准体系架构的重要组成部分,包括物联网设备、终端、网关、平台等产品的标准。

产品标准主要包括产品规范、性能要求、测试方法、认证标识等。

3. 物联网服务标准。

物联网服务标准是物联网标准体系架构的重要内容,包括物联网应用服务、管理服务、定位服务等多个方面的标准。

服务标准主要包括服务规范、服务质量、服务流程、服务接口等。

4. 物联网管理标准。

物联网管理标准是物联网标准体系架构的关键内容,包括物联网资源管理、安全管理、性能管理等多个方面的标准。

管理标准主要包括管理规范、管理体系、管理方法、管理工具等。

物联网技术标准•物联网描画了人类以后全新的信息活动场景:让所有的物品都与网络实现任何时刻和任何地点的无处不在的连接。

人们能够通过对物体进行识别、定位、追踪、监控并触发相应事件,形成信息化解决方案。

目前专门多全球要紧国家都制订了开发物联网的长期进展打算。

中国差不多把物联网明确列入«国家中长期科学技术进展规划〔2006—2020年〕»和«2050年国家产业进展路线图»。

物联网作为一个新的领域有些什么关键技术?物联网领域标准化方面进展如何?本文将对此进行初步探讨。

1 物联网关键技术物联网技术不是对现有技术的颠覆性革命,而是通过对现有技术的综合运用。

物联网技术融合现有技术实现全新的通信模式转变,同时,通过融合也必定会对现有技术提出改进和提升的要求,催生出一些新的技术。

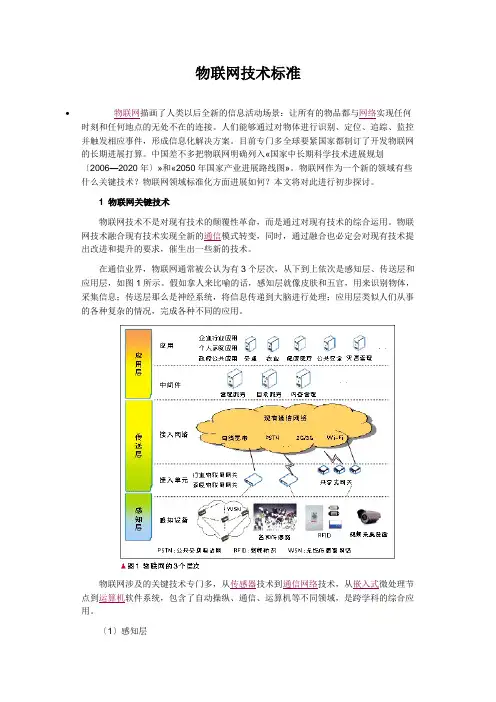

在通信业界,物联网通常被公认为有3个层次,从下到上依次是感知层、传送层和应用层,如图1所示。

假如拿人来比喻的话,感知层就像皮肤和五官,用来识别物体,采集信息;传送层那么是神经系统,将信息传递到大脑进行处理;应用层类似人们从事的各种复杂的情况,完成各种不同的应用。

物联网涉及的关键技术专门多,从传感器技术到通信网络技术,从嵌入式微处理节点到运算机软件系统,包含了自动操纵、通信、运算机等不同领域,是跨学科的综合应用。

〔1〕感知层物联网的感知层要紧完成信息的采集、转换和收集。

感知层包含两个部分:传感器〔或操纵器〕、短距离传输网络。

传感器〔或操纵器〕用来进行数据采集及实现操纵,短距离传输网络将传感器收集的数据发送到网关或将应用平台操纵指令发送到操纵器。

感知层的关键技术要紧为传感器技术和短距离传输网络技术,例如射频标识〔RFID〕标签与用来识别RFID信息的扫描仪、视频采集的摄像头和各种传感器中的传感与操纵技术、短距离无线通信技术〔包括由短距离传输技术组成的无线传感网技术〕。

在实现这些技术的过程中,又涉及到芯片研发、通信协议研究、RFID材料研究、智能节点供电等细分领域。

典型的物联网系统架构共有3个层次。

一是感知层,即利用射频识别(radio frequency identification, RFID)、传感器、二维码等随时随地获取物体的信息;二是网络层,通过电信网络与互联网的融合,将物体的信息实时准确地传递出去;三是应用层,把感知层得到的信息进行处理,实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理等实际应用。

在工业环境的应用中,工业物联网面临着与传统的物联网系统架构两个主要的不同点:一是在感知层中,大多数工业控制指令的下发以及传感器数据的上传需要有实时性的要求。

在传统的物联网架构中,数据需要经由网络层传送至应用层,由应用层经过处理后再进行决策,对于下发的控制指令,需要再次经过网络层传送至感知层进行指令执行过程。

由于网络层通常采用的是以太网或者电信网,这些网络缺乏实时传输保障,在高速率数据采集或者进行实时控制的工业应用场合下,传统的物联网架构并不适用。

二是在现有的工业系统中,不同的企业有属于自己的一套数据采集与监视控制系统(supervisory control and data acquisition,SCADA,在工厂范围内实施数据的采集与监视控制。

SCADA系统在某些功能上会与物联网的应用层产生重叠,如何把现有的SCADA系统与物联网技术进行融合,例如哪些数据需要通过网络层传送至应用层进行数据分析;哪些数据需要保存在SCADA的本地数据库中;哪些数据不应该送达应用层,它们往往会涉及到部分传感器的关键数据或者系统的关键信息,只由工厂内部进行处理。

工业物联网的系统架构需要在传统的物联网架构的基础上增加现场管理层。

其作用类似于一个应用子层,可以在较低层次进行数据的预处理,是实现工业应用中的实时控制、实时报警以及数据的实时记录等功能所不可或缺的层次,如图1所示。

图1 工业物联网体系架构1. 感知层感知层的主要功能是识别物体,采集信息和自动控制,是物联网识别物体、采集信息的来源;它由数据采集子层、短距离通信技术和协同信息处理子层组成。

让客户尽情享受信息新生活物联网技术发展的思考提纲1 2物联网的体系架构和技术路线物联网的标准进展3 4物联网网络发展关键问题发展建议物联网(传感网)典型体系架构物联网典型体系架构分层描述感知层是实现物联网全面的感知的核心能力是物联网中包括关键技术、标准化方面、产业化方面亟待突破的部分关键在于具备更精确、更全面的感知能力,并解决低功耗、小型化和低成本的问题广泛覆盖的移动通信网络是实现物联网的基础设施是物联网三层中标准化程度最高、产业化能力最强、最成熟的部分关键在于为物联网应用特征进行优化和改进,形成协同感知的网络提供丰富的基于物联网的应用,是物联网发展的根本目标将物联网技术与行业信息化需求相结合,实现广泛智能化应用的解决方案集关键在于行业融合、信息资源的开发利用、低成本高质量的解决方案、信息安全的保障以及有效的商业模式的开发物联网应用层物联网网络层物联网感知层物联网扩展系统架构物联网技术路线以规模化应用为目标,分阶段实现3G与传感网的融合,实现物联网的可运营、可管理及产业化主要特征(1)基于多种组网技术融合的无处不在的协同感知能力(2)信息资源使用模式突破以单一应用服务为目标,通过聚合海量信息聚合不断衍生新的应用信息汇聚协同感知泛在聚合主要特征(1)将分散的、利用多种感知技术手段所采集的信息通过网关设备汇聚到3G网络(2)通过3G网络将感知信息汇聚到应用系统(3)由应用系统集中进行信息的处理,并提供信息应用服务。

主要特征(1)具备以事件、任务为驱动的感知层、网络层和应用层协同工作的更强大的信息感知和信息处理能力(2)3G网络为物联网业务特性进行优化和定制,满足物联网通信及业务的特性需求(3)传感器网络的自组织、协同感知功能是在物联网的整体管理体系下实现的3G与传感器网络结合3G与传感器网络融合泛在网络、信息聚合物联网市场和网络发展规划物联网信息汇聚阶段关键技术第一阶段3G与传感器网络结合相关关键技术•传感器网络高能效通信技术•传感器网络组网关键技术•传感器网络协同体系架构•传感器网络专用操作系统•传感器网络测试验证平台•传感器网络低功耗技术•传感器网络电磁兼容技术•传感器网络网关设备物联网协同感知阶段--第二阶段3G与传感网络的融合3G与传感器网络融合物联网体系架构设计及研究物联网的编码体系、码号体系、地址体系研究物联网的安全体系研究物联网QoS体系研究增强无线接口物联网移动性管理技术研究物联网协同体系架构研究物联网信息库管理策略及关键技术研究物联网与信息智能处理关键技术研究物联网的计费策略及关键技术研究物联网应用示范系统建设提纲1 2物联网的体系架构和技术路线物联网的标准进展3 4物联网网络发展关键问题发展建议ETSI2008年成立TC M2M 工作组,该工作组由FT -Orange 发起,包括运营商、设备商、集成商等几百个研究单位和组织加入研究目标研究和制定物联网业务需求报告,聚焦传感网和移动网融合、商业模式和最佳业务应用等研究并规范端到端的物联网网络架构与相关接口对其他标准组织中已有物联网相关规范进行修订研究重点模组规范化传感网技术选择和组网物联网网关规范化网络架构和统一协议统一应用平台面向医卫和监控的应用研究3GPP R10-Network Improvements for Machine Type Communications (NIMTC)•3GPP已完成了业务需求的研究,目前就网络结构(SA2)及无线接口(RAN2)开展了技术方案的研究•基于移动终端的WSN网络结构及协议研究•设计更灵活的自适应编码,优化传输方式,支持更灵活的资源粒度分配•增强L2/L3协议,支持大量M2M终端•简化调度、功控、HARQ、链路自适应、同步、接入和切换过程3GPP MTC Service Requirements •MTC业务的公共需要•地址•识别•收费•安全•远程管理•分类别的系统优化:•低移动性•通信时间可控•仅使用PS域•低数据率•用户分群•仅有移动源发•高可用性•盗窃/故意破坏物联网标准研究进展国内标准物联网进展情况国家传感器网络标准组(WGSN)标准组由信标委支持,无锡物联网研究院和电子技术标准化研究所主导成立,主要面向ISO/IEC JTC1进行中国的国际标准提案输出该标准组下设立2个研究组和6个标准组,分别为国际标准化项目组、行业应用调研组、标准体系与系统架构组、通信与信息交互组、协同信息处理组、标识组、接口组、安全组参加单位众多,主要以高校、科研机构和IT企业为主,包括中国电子技术标准化研究所、中国科学院、华为、西电捷通、深圳天智、杭州家和、清华、北大、展讯、中兴、大唐、北邮、工信部研究院、中国移动、中国联通、中国电信等上百家单位该标准组提出的物联网信息汇聚、协同感知、泛在聚合三阶段演进路线,已经被ISO/IEC JTC1传感网总体技术文档采纳。

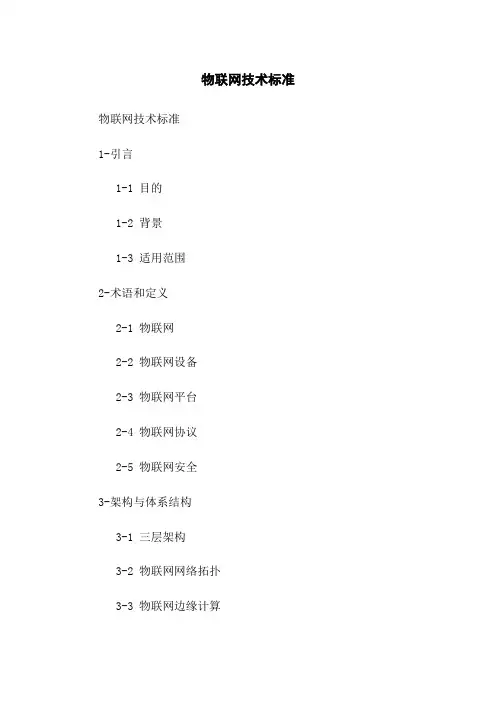

物联网技术标准物联网技术标准1-引言1-1 目的1-2 背景1-3 适用范围2-术语和定义2-1 物联网2-2 物联网设备2-3 物联网平台2-4 物联网协议2-5 物联网安全3-架构与体系结构3-1 三层架构3-2 物联网网络拓扑3-3 物联网边缘计算3-4 物联网云计算4-物联网通信技术标准4-1 无线通信技术4-1-1 Wi-Fi4-1-2 蓝牙4-1-3 ZigBee4-1-4 LoRaWAN4-2 有线通信技术4-2-1 Ethernet4-2-2 RS-4854-2-3 CAN4-2-4 Modbus5-物联网数据传输与处理技术标准 5-1 物联网数据传输协议5-2 大数据处理技术5-3 数据存储与管理5-4 数据安全及隐私保护6-物联网安全标准6-1 设备安全6-2 数据安全6-3 身份认证与访问控制6-4 网络安全6-5 安全事件监测与应急响应7-物联网应用标准7-1 智能家居7-2 智能交通7-3 工业物联网7-4 智能农业7-5 智慧城市8-物联网测试与认证标准8-1 功能测试8-2 兼容性测试8-3 安全性测试8-4 认证与标识9-结果评估与推广标准9-1 性能评估9-2 系统推广指南9-3 成本效益评估9-4 社会效益评估附件:1-物联网应用案例2-物联网技术规范3-物联网示意图法律名词及注释:1-物联网:互联网与物理世界的融合,通过各种感知设备、通信技术和云计算等手段,实现物体间的智能互联。

2-物联网设备:具备网络连接能力的传感器、执行器和其他物理设备。

3-物联网平台:提供物联网服务的软件和硬件基础设施,用于管理和控制物联网设备。

4-物联网协议:规定物联网设备之间通信规则和数据传输格式的协议。

5-物联网安全:保护物联网设备和数据免受未经授权访问、篡改和破坏的措施和技术。

本文档涉及附件:1-附件1:《物联网应用案例》2-附件2:《物联网技术规范》3-附件3:《物联网示意图》本文所涉及的法律名词及注释:1-物联网:一种与互联网相关的新领域,是互联网向现实物体的延伸,通过感知、识别、定位等技术,实现物体与物体之间的智能互联和互动。

物联网有哪些国家标准标准物联网有哪些国家标准。

物联网(Internet of Things,IoT)作为当今信息技术领域的热点之一,正在以其强大的应用潜力和广阔的发展前景受到全球范围内的高度关注。

在物联网的发展过程中,各国纷纷制定了相关的国家标准,以规范和引导物联网技术的发展。

本文将就物联网在全球范围内的国家标准进行一些探讨和介绍。

首先,我们来看中国的物联网国家标准。

中国国家标准委员会于2010年发布了《物联网技术体系架构》(GB/T 33193-2016),该标准规定了物联网的技术体系架构,包括物联网的总体结构、功能模块、技术特点等内容,为物联网的发展提供了技术指导和支持。

接下来,我们来关注一下美国的物联网国家标准。

美国国家标准化协会(ANSI)于2011年发布了《物联网参考架构》(ANSI/CTA-2050),该标准对物联网的参考架构进行了规范,包括物联网的各个层级、协议、接口等内容,为美国物联网技术的发展提供了技术标准和指导。

除了中国和美国,欧盟也在物联网领域制定了相关的国家标准。

欧洲标准化委员会(CEN)和欧洲电子电气工程师协会(CENELEC)于2017年发布了《物联网参考架构》(EN 303645:2017),该标准规定了物联网的参考架构,包括物联网的安全性、互操作性、隐私保护等内容,为欧洲地区的物联网技术提供了技术规范和指导。

此外,日本、韩国、印度等国家和地区也都在物联网领域积极制定国家标准,以推动物联网技术的发展和应用。

这些国家标准的制定,不仅有助于规范和引导物联网技术的发展,也为全球范围内的物联网产业合作和交流提供了技术基础和保障。

综上所述,物联网作为当今信息技术领域的热点,各国纷纷制定了相关的国家标准,以规范和引导物联网技术的发展。

这些国家标准的制定,为物联网的发展提供了技术支持和保障,也为全球范围内的物联网产业合作和交流提供了技术基础和保障。

相信随着物联网技术的不断发展和应用,各国在物联网领域的标准化工作将会更加密切,为物联网的健康发展和应用营造更加良好的环境。

物联网技术体系架构一、引言物联网技术体系架构是指构建物联网系统所需的技术、标准和协议等的整体架构。

随着物联网的快速发展,其在各个领域的应用也越来越广泛。

在实际应用中,为了实现物联网系统的高效、可靠和安全运行,需要建立一个完善的技术体系架构。

本文将介绍物联网技术体系架构的基本概念、关键技术和应用场景等内容。

二、物联网技术体系架构概述1.1 物联网技术体系架构定义物联网技术体系架构是指将各种传感器、终端设备、网络通信设备以及数据处理平台等有机地结合在一起,形成一个完整且高效运行的系统框架。

它包括了从数据采集到数据传输再到数据处理和应用等各个环节。

1.2 物联网技术体系架构特点(1)分布式结构:由于涉及到大量终端设备和传感器节点,因此物联网系统具有分布式结构特点。

各个节点之间需要进行有效地通信和协作。

(2)大规模连接:由于物联网系统涉及到大量的终端设备和传感器节点,因此需要支持大规模的设备连接和管理。

(3)异构性:物联网系统中的终端设备和传感器节点来自不同的厂商,因此需要支持不同设备之间的互联互通。

(4)安全性:物联网系统中涉及到大量的敏感数据,因此需要采取有效的安全措施来保护数据的安全性。

三、物联网技术体系架构关键技术3.1 传感器技术传感器是物联网系统中数据采集的重要组成部分。

通过传感器可以实时采集到各种环境信息,如温度、湿度、压力等。

目前,各种类型的传感器已经得到了广泛应用,并且不断发展出更加先进和高效的传感器技术。

3.2 通信技术通信技术是实现物联网系统各个节点之间信息交互和协作的关键。

目前,常用于物联网通信的技术包括无线通信、蓝牙、ZigBee等。

这些通信技术具有高效、低功耗等特点,并且可以满足不同应用场景下对于带宽和延迟的要求。

3.3 数据处理技术物联网系统中产生的数据量非常庞大,因此需要采用高效的数据处理技术来对数据进行分析和处理。

目前,常用的数据处理技术包括大数据分析、人工智能等。

这些技术可以对大量的数据进行有效地挖掘和分析,从而提取出有价值的信息。

《物联网技术概论》课程标准一、课程定位《物联网技术概论》课程是高职物联网专业的一门专业基础课程。

通过本课程的学习,使学生了解物联网的起源,物联网的概念,掌握物联网相关知识的基本概念、基本理论,了解支撑物联网的技术,熟知受到业界普遍认同的物联网体系架构,认识物联网在的工业、农业、军事、医疗、家居等领域的作用。

学习课程有助于学生全面、正确地认识和了解物联网相关知识,为深入学习本专业有关后续课程和从事有关物联网方面的实际工作打下基础。

二、基本要求1.素质要求:(1)热爱物联网专业,对物联网学科的性质和发展具有正确的认知和责任感,初步形成正确的专业价值观和科研工程献身精神。

(2)具有创新精神和主动获取新知识,不断进行自我完善和推动物联网发展的态度。

(3)具有良好的合作和团队精神。

2.能力要求:(1)具备良好的表达能力,能准确传递物联网知识等信息的能力。

(2)掌握物联网基础的关键技术(3)具有物联网应用方案设计能力。

(4)具有自我学习、自我发展的基本能力,能适应不断变化的物联网未来发展的需求。

(5)掌握文献检索、资料收集的基本方法,有效获取、评价和利用物物相连信息的基本技能。

3.知识结构要求:(1)掌握与物联网学科相关的理工知识和基本理论和方法。

(2)掌握物联网基本知识和基本技能,了解物联网科技发展动态。

(3)掌握物联网必需的传感器、RFID、EPC、通信技术等知识和专业技能。

(4)掌握物联网各层的关键技术。

(5)掌握物联网工程应用的基本知识。

(6)为学习后续专业课程打下基础。

三、课程内容与要求四、教学方法建议1.宏观教学法本课程在多媒体教室和实训室上课,在教学过程中应采用多种教学方法进行教学活动,建议以讲授教学方法为主,兼以实际训练、现场参观、讨论等教学方法,使学生、教师、内容三者通过相互作用成为一个动态的统一过程。

2.微观教学法在教学过程中,尽量贯彻任务引领的教学指导思想,注重培养学生实际能力,提高学生的学习兴趣,挖掘潜力,增强学生掌握技能的实效性。

2018《物联网参考体系结构》正式发布

2018 年8 月30 日,ISO/IEC JTC 1/SC 41(物联网及相关技术分技术委员会)标准项目ISO/IEC 30141:2018《物联网参考体系结构》正式发布。

该国际提案于2013 年9 月由中国电子标准化研究院(以下简称“电子标准院”)和无锡物联网产业研究院联合提出,在国家标准化管理委员会、工业和

信息化部等相关部门的指导下,经历了5 年的努力推进,最终获得了突破性

的成果。

体系架构标准的制定历来都是各领域标准化工作的必争之地和制高点,物

联网体系架构标准由我国主导提出并制定,体现了我国在物联网国际标准化

领域的技术领先优势。

在制定物联网总体架构国际标准的同时,由全国信息

技术标准化技术委员会归口,国家物联网基础标准工作组组织编写的国家标

准GB/T 33474-2016《物联网参考体系结构》于2016 年先于国际标准发布。

该国际标准规定了物联网系统特性、概念模型、参考模型、参考体系结构

视图(功能视图、系统视图、网络视图、使用视图等),以及物联网可信性。

该国际标准的发布将为全球物联网实现提供体系架构、参考模型的总体指

导,对促进国内外物联网产业的快速、健康发展具有重要意义。

物联网参考模型

作为国家物联网基础标准工作组秘书处单位和ISO/IEC JTC 1/SC 41 国内技术对口单位,电子标准院目前正在积极组织物联网分技术委员会的筹建工作,后续也将加大对物联网标准的宣贯力度,推动国家标准、国际标准成果

落地实施。

工业互联网技术中的工业物联网标准化及技术规范化分析随着“工业四点零”的到来,工业互联网技术受到了越来越多的关注和重视。

互联网技术的发展,让工业生产中的各种设备、机械、传感器等互相联通起来,形成了一个庞大的物联网系统,也就是我们所说的工业物联网。

而工业物联网的应用需要遵循一系列的标准和规范,才能让设备的互联变得更加可靠、高效、安全。

因此,工业物联网的标准化及技术规范化变得十分重要。

一、工业物联网标准化的基础标准化是指将某个行业、某个领域所需要的原则、规格、技术、过程等内容,按照一定的方法和要求进行系统化的整理、规范化的制定出来。

工业物联网的标准化是在具备一定技术基础的前提下,对工业物联网的各种设备、组件和模块进行标准化、规范化。

这样,各个设备和模块之间就可以进行更加顺畅、高效的通讯和交互,提升整个工业生产流程的效率和安全性。

工业物联网的标准化包括物理层、网络层、传输层和应用层四个方面的内容:物理层标准:指定义物理层协议和接口标准,包括设备之间的传输介质接口、连接方式和物理信号传输等内容。

网络层标准:指定义网络拓扑结构、网络协议是否互通等内容。

传输层标准:指定义数据的传输方式、速率、安全性等内容。

应用层标准:指定义应用程序的开发和数据通讯标准等内容。

二、工业物联网标准化的现状截至目前,国内外标准化组织已经陆续发布了一些针对工业物联网的标准和规范,建立了一些工业物联网标准体系并形成了相对完整的标准体系:1. 国际标准化组织(ISO):发布了许多工业物联网领域的标准,如ISO 14543、ISO/IEC 11801、ISO/IEC 10165等。

2. 国际电信联盟(ITU):发布了一系列与物联网相关的标准,如ITU-T Y.2221、ITU-T Y.2222、ITU-T Y.2223等。

3. IIC(Industrial Internet Consortium):提出了工业物联网技术的标准化,核心在于“物联网测试和验证框架”,该框架包括标准化测试、标准化验证和拓扑结构及交互能力三部分内容。

规范化标准化建设物联网标准化和规范化建设是为了解决物联网在技术及应用中存在的技术壁垒,统一各类型的系统内容以及资源,并实现在不同厂商的技术标准交互。

物联网标准化建设体系的构建包括:定义物联网标准的概念;分析物联网的结构与发展特性;提出物联网标准的设计理念;组织与统筹物联网标准的制定工作,通过技术和标准的融合,完善与完善物联网技术标准体系。

一、定义物联网标准:定义物联网标准有助于更好地利用物联网络,物联网标准是物联网的基础性约束,其重要内容包括:网络安全标准、服务网络容量标准,应用网络用户网络质量标准,协定标准,服务层标准,网络管理标准,设备接入标准,终端管理标准,信息管理标准等。

二、分析物联网的结构与发展特性:首先,要充分认识物联网网络的结构,分析物联网网络的层次特性;另外,也要充分考量物联网网络规模的增长速度,以便能够适应物联网网络的发展动态;同时,需要分析物联网的应用特性,特别是应用于智能制造、智慧健康、智慧农业等领域的特性,以搭建物联网所必需的标准体系。

三、提出物联网标准的设计理念:主要分为五个方面:首先,明确物联网的基本架构,对服务层次,技术性功能层次和应用层统一描述和定义;第二是确立物联网标准体系,主要包括物联网设备接入、数据通讯、协定定义、应用服务等;第三,制定物联网技术安全行业政策,为了保证安全性和可靠性,物联网需要不断完善行业政策、规范;第四,组织物联网标准的制定,主要通过技术洽谈方式或会议,在行业和国际上的规范技术结big ;最后,进行技术标准化的评审和测试,以保证其技术标准的可靠性。

四、通过技术和标准的融合,完善物联网技术标准体系:根据上述技术框架,逐步完善物联网技术标准体系,需要系统梳理出可实施的技术框架,并且统一的正式的审查、审计和课题的标准,体系化的完善物联网技术标准体系,分层负责和责任及标准验证,加强研究和测试实施,保证技术标准的可靠性、完善性。

综上所述,物联网标准化建设体系必须参照上述五个基本原则,充分融合各类技术资源,从四个主要方面完善技术标准体系,形成完善的物联网标准体系,促进物联网技术的发展,推动物联网应用的安全和可靠。

物联网技术框架与标准体系

物联网(Internet of Things)最初被定义为把所有物品通过射频识别(RFID)和条码等信息传感设备与互联网连接起来,实现智能化识别和管理功能的网络。

这个概念最早于1999年由麻省理工学院Auto-ID研究中心提出,实质上等于RFID技术和互联网的结合应用。

RFID标签可谓是早期物联网最为关键的技术与产品环节,当时人们认为物联网最大规模、最有前景的应用就是在零售和物流领域,利用RFID技术,通过计算机互联网实现物品或商品的自动识别和信息的互联与共享。

2005年,国际电信联盟(ITU)在《The Internet of Things》报告中对物联网概念进行扩展,提出任何时刻、任何地点、任何物体之间的互联,无所不在的网络和无所不在计算的发展愿景,除RFID技术外、传感器技术、纳米技术、智能终端等技术将得到更加广泛的应用。

但ITU未针对物联网的概念扩展提出新的物联网定义。

2009年9月15日,欧盟第七框架下RFID和物联网研究项目簇(Cluster of European Research Projects on The Internet Of Things:CERP-IoT)发布了《物联网战略研究路线图》研究报告,其中提出了新的物联网概念,认为物联网是未来Internet的一个组成部分,可以被定义为基于标准的和可互操作的通信

协议且具有自配置能力的动态的全球网络基础架构。

物联网中的“物”都具有标识、物理属性和实质上的个性,使用智能接口,实现与信息网络的无缝整合。

该项目簇的主要研究目的是便于欧洲内部不同RFID和物联网项目之间的组网;协调包括RFID的物联网研究活动;对专业技术、人力资源和资源进行平衡,以使得研究效果最大化;在项目之间建立协同机制。

物联网与RFID、传感器网络和泛在网的关系:

1.传感器网络与RFID的关系

RFID和传感器具有不同的技术特点,传感器可以监测感应到各种信息,但缺乏对物品的标识能力,而RFID技术恰恰具有强大的标识物品能力。

尽管RFID 也经常被描述成一种基于标签的,并用于识别目标的传感器,但RFID读写器不能实时感应当前环境的改变,其读写范围受到读写器与标签之间距离的影响。

因此提高RFID系统的感应能力,扩大RFID系统的覆盖能力是亟待解决的问题。

而传感器网络较长的有效距离将拓展RFID技术的应用范围。

传感器、传感器网络和RFID技术都是物联网技术的重要组成部分,它们的相互融合和系统集成将极大地推动物联网的应用,其应用前景不可估量。

2.物联网与传感器网络的关系

传感器网络(Sensor Network)的概念最早由美国军方提出,起源于1978年美国国防部高级研究计划局(DARPA)开始资助卡耐基梅隆大学进行分布式传感器网络的研究项目,当时此概念局限于由若干具有无线通信能力的传感器节点自组织构成的网络。

随着近年来互联网技术和多种接入网络以及智能计算技术的飞速发展,2008年2月,ITU-T发表了《泛在传感器网络(Ubiquitous Sensor Networks)》研究报告。

在报告中,ITU-T指出传感器网络已经向泛在传感器网络的方向发展,它是由智能传感器节点组成的网络,可以以“任何地点、任何时间、任何人、任何物”的形式被部署。

该技术可以在广泛的领域中推动新的应用

和服务,从安全保卫和环境监控到推动个人生产力和增强国家竞争力。

从以上定义可见,传感器网络已被视为物联网的重要组成部分,如果将智能传感器的范围扩展到RFID等其他数据采集技术,从技术构成和应用领域来看,泛在传感器网络等同于现在我们提到的物联网。

3.物联网与泛在网络的关系

泛在网是指无所不在的网络,又称泛在网络。

最早提出U战略的日韩给出的定义是:无所不在的网络社会将是由智能网络、最先进的计算技术以及其他领先的数字技术基础设施武装而成的技术社会形态。

根据这样的构想,U网络将以“无所不在”、“无所不包”、“无所不能”为基本特征,帮助人类实现“4A”化通信,即在任何时间、任何地点、任何人、任何物都能顺畅地通信。

故相对于物联网技术的当前可实现性来说,泛在网属于未来信息网络技术发展的理想状态和长期愿景。

从以上的分析可见,传感器网络、物联网和泛在网络之间的关系可用图1来表示。

物联网的技术框架:

物联网的技术体系框架如图2所示,它包括感知层技术、网络层技术、应用层技术和公共技术。

1.感知层

数据采集与感知主要用于采集物理世界中发生的物理事件和数据,包括各类物理量、标识、音频、视频数据。

物联网的数据采集涉及传感器、RFID、多媒体信息采集、二维码和实时定位等技术。

传感器网络组网和协同信息处理技术实现传感器、RFID等数据采集技术所获取数据的短距离传输、自组织组网以及多个传感器对数据的协同信息处理过程。

2.网络层

实现更加广泛的互联功能,能够把感知到的信息无障碍、高可靠性、高安全

性地进行传送,需要传感器网络与移动通信技术、互联网技术相融合。

经过十余年的快速发展,移动通信、互联网等技术已比较成熟,基本能够满足物联网数据传输的需要。

3.应用层

应用层主要包含应用支撑平台子层和应用服务子层。

其中应用支撑平台子层用于支撑跨行业、跨应用、跨系统之间的信息协同、共享、互通的功能。

应用服务子层包括智能交通、智能医疗、智能家居、智能物流、智能电力等行业应用。

4.公共技术

公共技术不属于物联网技术的某个特定层面,而是与物联网技术架构的三层都有关系,它包括标识与解析、安全技术、网络管理和服务质量(QoS)管理。

根据物联网技术与应用密切相关的特点,按照技术基础标准和应用子集两个层次,我们提出引用现有标准、裁剪现有标准或制定新规范等策略,形成了包括体系架构、组网通信协议、接口、协同处理组件、网络安全、编码标识、骨干网接入与服务等技术基础规范和产品、应用子集类规范的标准体系(如图3所示),以求通过标准体系指导成体系、系统的物联网标准制定工作,同时为今后的物联网产品研发和应用开发中对标准的采用提供重要的支持。

物联网的标准体系:

当前物联网标准研制有以下两个主要任务:

1.筹备物联网标准联合工作组,做好相关标准化组织间的协调

目前,物联网的概念和技术架构缺乏统一的清晰描述,一些利益相关方争相进行基于自身利益的解读,使得政府、产业和市场各方对其内涵和外延认识不清,可能使政府对物联网技术和产业的支持方向和力度产生偏差,严重影响物联网产业的健康发展。

本着整合物联网相关标准化资源,协调物联网的整体标准化工作,更好地服务于国家的物联网产业协调发展大局,满足国家信息产业总体发展战略的要求,适应物联网以应用为驱动、以需求为牵引的多种技术紧密融合的特殊需要的原

则,同时为政府部门的物联网产业发展决策提供全面的技术和标准化服务支撑。

日前由工业和信息化部电子标签(RFID)标准工作组、全国信息技术标准化技术委员会传感器网络标准工作组、工业和信息化部信息资源共享协同服务(闪联)标准工作组、全国工业过程测量和控制标准化技术委员会等产学研用各界公认与物联网技术密切相关的标准工作组共同发起成立物联网标准联合工作组。

由工业和信息化部电子科技委副主任、国家金卡工程协调领导小组办公室主任张琪担任联合工作组组长,中科院上海微系统与信息技术研究所副所长刘海涛担任联合工作组常务副组长。

物联网标准联合工作组将紧紧围绕产业发展需求,协调一致,整合资源,共同开展物联网技术的研究,积极推进物联网标准化工作,加快制定符合我国发展需求的物联网技术标准,建立健全标准体系,并积极参与国际标准化组织的活动,以联合工作组为平台,加强与欧、美、日、韩等国家和地区的交流和合作,力争成为制定物联网国际标准的主导力量之一。

2.做好物联网顶层设计,完善物联网标准体系建设

我们需要高度重视物联网标准体系建设,加强组织协调,明确方向、突出重点、统一部署、分步实施,积极鼓励和吸纳有关有物联网应用需求的行业和企业参与标准化工作,稳步推进物联网标准的制定和推广应用,推动相关标准组织形成有效协调、分工合作的工作机制,尽快形成较为完善的物联网标准体系。

制定我国物联网标准体系,也需要把国际物联网应用的发展动态和我国物联网发展战略相结合,联合相关部门开展研究,以保证实际需要为目标,结合实际国情和产业现状,给出标准制定的优先级列表,进而为国家的宏观决策和指导提供技术依据,为与物联网相关的国家标准和行业标准的立项和制定提供指南。