第一章土壤污染与防治绪论

- 格式:ppt

- 大小:1.81 MB

- 文档页数:41

《⼟壤地理学》复习重点⼟壤学复习资料第⼀章绪论⼀、名称解释▲▲▲1.⼟壤(soil):指地球陆地表⾯具有肥⼒能够⽣长植物的疏松层,是成⼟母质在⼀定的⽔热条件和⽣物作⽤下,经⼀系列的⽣化物理过程形成的独⽴历史⾃然体。

(包括海、湖浅⽔区)特征:具有肥⼒、有⽣物活性、多孔隙结构。

功能:有肥⼒及⽣产性能;可更新性和再⽣性;缓冲和净化功能。

2.⼟壤剖⾯(soil profile):从地⾯垂直向下⾄母质的⼟壤纵断⾯称为⼟壤剖⾯。

3.⼟体构型(profile construction):在⼟壤剖⾯之中⼟层的数⽬、排列组合形式和厚度。

(也称为⼟壤剖⾯构造)4.单个⼟体(pedon):⼟壤剖⾯的⽴体化构成了单个⼟体。

5.聚合⼟体(poly pedon):指在空间上相邻、物质组成和性状上相近的多个单个⼟体便组成聚合⼟体。

(相当于⼟壤分类中最基本的分类单元-⼟系)6.⼟壤圈(pedosphere):指覆盖于地球陆地表⾯和浅⽔域底部的⼟壤所构成的⼀种联系体或覆盖层。

7.⼟壤肥⼒(soil fertility):指⼟壤为植物⽣长发育供应、协调营养因素和环境条件的能⼒。

8.⼟壤⾃净能⼒(soil purification):指⼟壤对进⼊⼟壤中的污染物通过复杂多样的物理过程、化学及⽣物化学过程,使其浓度降低、毒性减轻或者消失的性能。

9.⼟壤地理学:指以⼟壤及其与地理环境系统的关系作为研究对象,它是研究⼟壤的发⽣发育、⼟壤分类及时空分异规律。

⼆、⼟壤地理学的研究内容▲▲⑴关于⼟壤发⽣发育、诊断特性与系统分类的研究。

⑵关于⼟被结构和⼟壤-地形数字化数据库的研究。

⑶关于⼟壤调查、制图和⼟壤资源评价的研究。

⑷关于地理环境、⼈类活动与⼟壤圈相互作⽤的研究。

⑸关于⼟壤资源保护及被污染⼟壤修复技术的研究。

三、⼟壤地理学研究⽅法(了解)⑴⼟壤野外调查与定位观测研究法⑵实验室化验分析与实验模拟研究法⑶遥感技术在⼟壤调查中的运⽤⑷数理统计与SGIS在⼟壤研究中运⽤⑸⼟壤历史发⽣研究法四、⼟壤地理学的发展简史▲▲a)起源:⼟壤地理学是⼟壤科学中发展历史最悠久的⼀个重要基础性分⽀学科,它最早可追溯到⼈类农耕的起始阶段。

《农业生态与环境保护》课程标准一、课程概况二、专业对课程要求设施农业技术专业培养学生的目标是适应经济社会发展和文化传承创新需要,掌握设施作物生产、管理、经营的基础理论、基本知识,具备设施作物生产、经营、管理能力,面向设施园艺作物生产及示范、设施运行维护管理及园艺产品采后处理和推广等岗位(群)“会生产、能经营、懂管理”的德智体美全面发展、具有可持续发展能力的高端技能型专门人才。

《农业生态与环境保护》是高等职业技术学院植物生产、加工类专业的主要专业选修课之一,从农业生态学和农业环境保护两大应用领域来分析农业生态系统的基本原理和基本规律,通过对农业生态系统的科学管理和合理调控,以实现农业的可持续发展,是直接服务于生产的应用性科学。

通过本课程的授课,可以丰富学生的知识结构和提升学生的综合素质以及实际应用能力。

三、课程培养目标总体目标《农业生态与环境保护》是高等职业技术学院园艺、植物保护、食品加工、食品检验、现代农业等相关专业的一门专修课。

本课程的教学目的是:通过教学和实践,使学生明确农业生态与环境保护的性质和任务,较好的掌握农业生态与环境保护的基本理论和基本方法,为今后的专业课打下良好的基础。

本课程其有较强的理论性和实践性,在教学中,必须紧密联系实际,突出重点,加强基础知识和基本理论的讲授,重视讲练结合,适当培养学生的实际操作能力。

向学生讲授生态学的概念、产生及发展、学科体系,让学生认识、理解农业生态学能广泛指导解决农业发展过程中的生态问题,科学处理人与自然的关系。

提高学生的农业生态意识,树立科学发展观。

紧密联系生产实际,培养学生系统分析问题,解决问题的能力。

知识目标农业生态系统的组成和特点、农业生态系统的结构、农业生态系统的功能、农业生态系统中的生物与环境、农业生态系统的调节与控制、农业生态工程、农业生态系统与农业发展、农业资源的利用与保护、农业环境问题、农业环境污染及防治、农业环境管理。

实训内容力争深入浅出,强调应用性,突出操作性,紧密结合当前农业生产实际,以使学生能够全面掌握本学科的知识和技能。

第一章绪论1.1前言土壤是人类赖以生存的主要自然资源之一,也是人类生态环境的重要组成部分。

随着工业、城市污染的加剧和农用化学物质种类、数量的增加,土壤重金属污染日益严重,目前,全世界平均每年排放Hg约1.5万吨,Cu 340万吨,Pb 500万吨,Mn 1500万吨,Ni 100万吨【1】。

据我国农业部进行的全国污灌区调查,在约140万hm2的污水灌区中,遭受重金属污染的土地面积占污水灌区面积的64.8%,其中轻度污染的占46.7%,中度污染的占9.7%,严重污染的占8%【2】。

当前我国区域农业环境恶化现象十分严重。

据统计,1980年国工业三废污染耕地面积266.7万hm2,1988年增加到666.7万hm2,1992年增加到1000万hm2【3】。

目前,全国遭受不同程度污染的耕地面积已接近2000万hm2,约占耕地面积的1/5。

我国每年因重金属污染导致的粮食减产超过1000万t,被重金属污染的粮食多达1200万t,合计经济损至少200亿元【4】。

据农业部环境监测系统近年的调查,我国24个省(市)城郊、污水灌溉区、工矿等经济发展较快地区的320个重点污染区中,污染超标的大田农作物种植面积为60.6万hm2,占调查总面积的20%。

其中重金属含农作物种植面积约占污染物超标农作物种植面积的80%以上,尤其是Pb、Cd、Hg、Cu及其复合污染最为突出【5】。

当前我国大多数城市近郊土壤都受到了不同程度的污染,其中cd污染较普遍,污染面积近1 1300万hm2,其次是Pb、Zn等;有许多地方粮食、蔬菜、水果等食物中Cd、cr、As、Pb金属含量超标和接近临界值。

其中多数是由于工业污水灌溉造成的【6】。

1.2土壤重金属污染的危害及研究现状1.2.1土壤重金属污染的危害土壤重金属污染具有污染物在土壤中移动性差、滞留时间长、不能被微生物降解的特点 ,并可经水、植物等介质最终影响人类健康。

造成的危害主要分为以下几种。

《土壤污染与防治》复习资料第一章绪论1.土壤污染危害的特点特点:①隐蔽性和滞后性②累积性和地域性③不可逆性和长期性(重金属及一些有机物)④治理难和周期长2.土壤污染危害对生态环境的影响①土壤污染对水质的影响土壤受到污染后,重金属以及可溶性污染物等容易在水力作用下,被淋洗进水体中,引起地下水污染,和生态系统退化等其他次生生态环境问题;另一些悬浮物及其他所吸持的污染物,可随地表径流迁移,造成地表水的污染。

②土壤污染对大气质量的影响土壤环境受到污染后,含污染物浓度较高的污染表土容易在风力的作用下进入到大气环境中,随风吹扬到远离污染源的地方,扩大了污染面,导致大气污染生态问题。

第二章土壤污染1.土壤自净作用土壤的自净作用:是指进入土壤的污染物在土壤矿物质、有机质和土壤微生物的作用下,经过一系列的物理、化学、物理化学和生物化学反应过程,降低其浓度或改变其形态,从而消除污染物毒性的现象。

类型:①物理净化作用②物理化学净化作用③化学净化作用④生物净化作用2.土壤基本理化性状与土壤污染物转化的关系(重点:土壤组成与污染物毒性,土壤酸碱性与污染物转化,土壤氧化还原状况与污染物转化和毒性)⑴土壤组成与污染物毒性污染物毒性和形态的一般关系:土壤中某污染物的水溶态或交换态有效浓度越大,其对生物的毒性较大,而专性吸附态、氧化物态或矿物固定态含量越高,则其毒性越小。

①黏粒矿物吸附与污染物毒性②有机质对污染物毒性的影响⑵土壤酸碱性与污染物转化和毒性⑶土壤氧化还原状况与污染物转化和毒性土壤是一个复杂的氧化还原体系,存在着多种有机、无机的氧化、还原态物质。

一般土壤空气中的游离氧、高价金属离子为氧化剂,土壤中的有机质及其厌氧条件下的分解产物和低价金属等为还原剂。

土壤氧化还原状况(Eh)影响土壤中的微生物活动、易分解有机质含量、易氧化和易还原的无机物质的含量、植物根系的代谢作用及土壤pH等。

第三章无机物污染物对土壤的污染1.土壤重金属污染特点①形态多变②易积累③不能被降解而消除2.Tessier定义的土壤中重金属的形态及提取方法①水溶态,以去离子水提②交换态,以1mol/LMgCl2溶液为提取剂(室温振荡1小时)③碳酸盐结合态,以1mol/L NaAc-HAc(pH5.0)缓冲液为浸提剂④锰铁氧化结合态,以0.04mol/LNH2OH·HCl为浸提剂⑤有机结合态,以0.02mol/LHON3+30%H2O2溶液为浸提剂⑥残留态,以HClO4-HF消化3.汞、镉、铬和砷在土壤环境中存在的主要形态及其毒性比较⑴汞土壤中的汞按其化学形态可以分为金属汞、无机化合态汞、有机化合态汞。

《土壤污染与防治》复习资料第一章1、概念:环境问题、环境破坏、环境干扰、环境污染、土壤污染环境问题:狭义的环境问题指的是在人类社会经济活动的作用下,人们周围环境结构和状态发生不利于人类生存和发展的变化。

广义的环境问题指的是任何不利于人类生存和发展的环境结构和状态的变化,其产生的原因包括人为方面的,也包括自然方面的。

环境破坏:主要指人类的社会活动引起的生态退化及由此而衍生的有关环境效应,它们导致了环境结构与功能的变化,对人类的生存与发展产生了不利影响环境干扰:指的是人类活动所排出的能量进入环境,达到一定的程度,产生对人类不良的影响。

环境污染:有害物质或因子进入环境,并在环境中扩散、迁移、转化,使环境系统的结构与功能发生变化,对人类或其他生物的正常生存和发展产生不利影响的现象,称为“环境污染”,常简称“污染”。

土壤污染:指人类活动引起的物质和能量输入土壤,并引起结构或“和谐”受到损害,人体健康受到伤害,资源和生态系统受到破坏,对环境的合理使用受到干扰。

2、当前环境问题的特点。

①已是全人类所面临的共同性问题;②已从局部扩展到区域甚至全球,从地表延伸到高空及地下,呈立体态;③表现形式更加多样化;④具有明显的地域性;⑤已严重损害人类的健康与福利,威胁人类生存和发展。

3、环境问题的分类。

(1)原生环境问题:火山、地震、台风等;(2)次生环境问题:①环境破化(水土流失、沙漠化、盐渍化、物种灭绝等);②环境污染与干扰(水污染、大气污染、土壤污染、噪声、振动、电磁波干扰、热干扰等)4、环境破坏的分类。

按对象性质可分为两类,生物环境破坏和非生物环境破坏。

5、目前主要的土壤污染问题。

(1)能源的开发利用导致的土壤环境污染问题。

(2)工业的发展出现三废超标排放,导致土壤资源的污染。

(3)农业生产的自身污染。

6、土壤污染的特点及危害。

特点:①隐蔽性和滞后性②累积性和地域性③不可逆转性(重金属及一些有机物)④治理难而周期长危害:①导致严重的经济损失。

《土壤污染与防治》复习资料第一章1、概念:环境问题、环境破坏、环境干扰、环境污染、土壤污染环境问题:狭义的环境问题指的是在人类社会经济活动的作用下,人们周围环境结构和状态发生不利于人类生存和发展的变化。

广义的环境问题指的是任何不利于人类生存和发展的环境结构和状态的变化,其产生的原因包括人为方面的,也包括自然方面的。

环境破坏:主要指人类的社会活动引起的生态退化及由此而衍生的有关环境效应,它们导致了环境结构与功能的变化,对人类的生存与发展产生了不利影响环境干扰:指的是人类活动所排出的能量进入环境,达到一定的程度,产生对人类不良的影响。

环境污染:有害物质或因子进入环境,并在环境中扩散、迁移、转化,使环境系统的结构与功能发生变化,对人类或其他生物的正常生存和发展产生不利影响的现象,称为“环境污染”,常简称“污染”。

土壤污染:指人类活动引起的物质和能量输入土壤,并引起结构或“和谐”受到损害,人体健康受到伤害,资源和生态系统受到破坏,对环境的合理使用受到干扰。

2、当前环境问题的特点。

①已是全人类所面临的共同性问题;②已从局部扩展到区域甚至全球,从地表延伸到高空及地下,呈立体态;③表现形式更加多样化;④具有明显的地域性;⑤已严重损害人类的健康与福利,威胁人类生存和发展。

3、环境问题的分类。

(1)原生环境问题:火山、地震、台风等;(2)次生环境问题:①环境破化(水土流失、沙漠化、盐渍化、物种灭绝等);②环境污染与干扰(水污染、大气污染、土壤污染、噪声、振动、电磁波干扰、热干扰等)4、环境破坏的分类。

按对象性质可分为两类,生物环境破坏和非生物环境破坏。

5、目前主要的土壤污染问题。

(1)能源的开发利用导致的土壤环境污染问题。

(2)工业的发展出现三废超标排放,导致土壤资源的污染。

(3)农业生产的自身污染。

6、土壤污染的特点及危害。

特点:①隐蔽性和滞后性②累积性和地域性③不可逆转性(重金属及一些有机物)④治理难而周期长危害:①导致严重的经济损失。

第一章绪论1.“环境工程学”的主要研究对象是什么?2. 去除水中的溶解性有机污染物有哪些可能的方法?它们的技术原理是什么?3. 简述土壤污染治理的技术体系。

4. 简述废物资源化的技术体系。

5. 阐述环境净化与污染控制技术原理体系。

6. 一般情况下,污染物处理工程的核心任务是:利用隔离、分离和(或)转化技术原理,通过工程手段(利用各类装置),实现污染物的高效、快速去除。

试根据环境净化与污染防治技术的基本原理,阐述实现污染物高效、快速去除的基本技术路线。

第二章质量衡算与能量衡算第一节常用物理量1.什么是换算因数?英尺和米的换算因素是多少?2.什么是量纲和无量纲准数?单位和量纲的区别是什么?3.质量分数和质量比的区别和关系如何?试举出质量比的应用实例。

4.大气污染控制工程中经常用体积分数表示污染物的浓度,试说明该单位的优点,并阐述与质量浓度的关系。

5.平均速度的涵义是什么?用管道输送水和空气时,较为经济的流速范围为多少?第二节质量衡算1.进行质量衡算的三个要素是什么?2.简述稳态系统和非稳态系统的特征。

3.质量衡算的基本关系是什么?4.以全部组分为对象进行质量衡算时,衡算方程具有什么特征?5.对存在一级反应过程的系统进行质量衡算时,物质的转化速率如何表示?第三节能量衡算1.物质的总能量由哪几部分组成?系统内部能量的变化与环境的关系如何?2.什么是封闭系统和开放系统?3.简述热量衡算方程的涵义。

4.对于不对外做功的封闭系统,其内部能量的变化如何表现?5.对于不对外做功的开放系统,系统能量能量变化率可如何表示?第四章热量传递第一节热量传递的方式1.什么是热传导?2.什么是对流传热?分别举出一个强制对流传热和自然对流传热的实例。

3.简述辐射传热的过程及其特点4.试分析在居室内人体所发生的传热过程,设室内空气处于流动状态。

5.若冬季和夏季的室温均为18℃,人对冷暖的感觉是否相同?在哪种情况下觉得更暖和?为什么?第二节热传导1. 简述傅立叶定律的意义和适用条件。

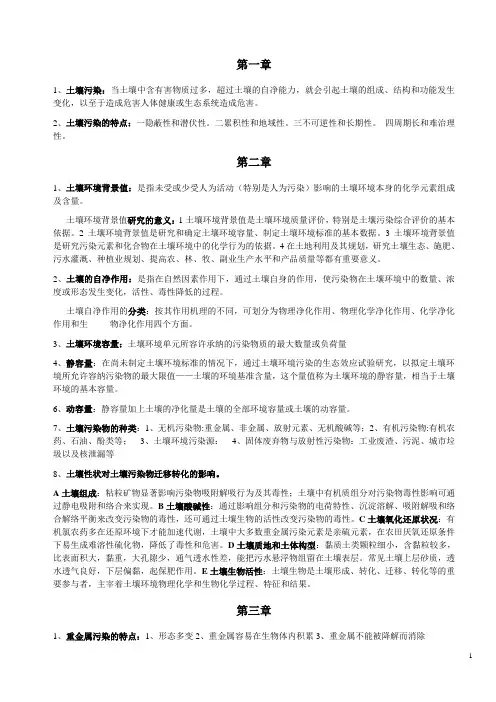

第一章1、土壤污染:当土壤中含有害物质过多,超过土壤的自净能力,就会引起土壤的组成、结构和功能发生变化,以至于造成危害人体健康或生态系统造成危害。

2、土壤污染的特点:一隐蔽性和潜伏性。

二累积性和地域性。

三不可逆性和长期性。

四周期长和难治理性。

第二章1、土壤环境背景值:是指未受或少受人为活动(特别是人为污染)影响的土壤环境本身的化学元素组成及含量。

土壤环境背景值研究的意义:1土壤环境背景值是土壤环境质量评价,特别是土壤污染综合评价的基本依据。

2土壤环境背景值是研究和确定土壤环境容量、制定土壤环境标准的基本数据。

3土壤环境背景值是研究污染元素和化合物在土壤环境中的化学行为的依据。

4在土地利用及其规划,研究土壤生态、施肥、污水灌溉、种植业规划、提高农、林、牧、副业生产水平和产品质量等都有重要意义。

2、土壤的自净作用:是指在自然因素作用下,通过土壤自身的作用,使污染物在土壤环境中的数量、浓度或形态发生变化,活性、毒性降低的过程。

土壤自净作用的分类:按其作用机理的不同,可划分为物理净化作用、物理化学净化作用、化学净化作用和生物净化作用四个方面。

3、土壤环境容量:土壤环境单元所容许承纳的污染物质的最大数量或负荷量4、静容量:在尚未制定土壤环境标准的情况下,通过土壤环境污染的生态效应试验研究,以拟定土壤环境所允许容纳污染物的最大限值——土壤的环境基准含量,这个量值称为土壤环境的静容量,相当于土壤环境的基本容量。

6、动容量:静容量加上土壤的净化量是土壤的全部环境容量或土壤的动容量。

7、土壤污染物的种类:1、无机污染物:重金属、非金属、放射元素、无机酸碱等;2、有机污染物:有机农药、石油、酚类等;3、土壤环境污染源:4、固体废弃物与放射性污染物:工业废渣、污泥、城市垃圾以及核泄漏等8、土壤性状对土壤污染物迁移转化的影响。

A土壤组成:粘粒矿物显著影响污染物吸附解吸行为及其毒性;土壤中有机质组分对污染物毒性影响可通过静电吸附和络合来实现。

《土壤污染控制与修复》课程笔记第一章绪论一、土壤污染概述1. 定义与概念土壤污染是指人类活动或自然因素导致土壤环境质量下降,土壤中某些有害物质含量超过土壤自净能力,从而对生态环境、人体健康和农业生产产生负面影响的现象。

这些有害物质包括重金属、有机污染物、放射性物质、病原微生物等。

2. 土壤污染的类型(1)有机污染:主要包括农药、多环芳烃(PAHs)、多氯联苯(PCBs)、石油烃等。

(2)无机污染:主要包括重金属(如铅、镉、汞、铬等)、无机盐类、酸碱等。

(3)生物污染:主要包括病原微生物、寄生虫卵、病毒、真菌毒素等。

(4)放射性污染:主要来源于核设施泄漏、核试验等。

3. 土壤污染的特征(1)隐蔽性:土壤污染往往不易被直接观察到,需要通过专业检测才能发现。

(2)累积性:土壤中的污染物会随着时间的推移而逐渐积累。

(3)不可逆性:某些污染物在土壤中难以降解,造成长期的环境问题。

(4)地域性:不同地区的土壤特性、污染源和污染程度各不相同。

(5)复杂性:土壤污染涉及多种污染物,其相互作用和迁移转化过程复杂。

4. 土壤污染的现状全球范围内,土壤污染问题日益严重,特别是在工业化和城市化快速发展的地区。

我国土壤污染问题尤为突出,尤其是在长三角、珠三角等经济发达地区,土壤污染已成为影响区域可持续发展的重大环境问题。

二、土壤污染的危害1. 对生态环境的影响(1)土壤肥力下降:污染物破坏土壤结构,降低土壤的透气性和水保持能力,影响土壤肥力的发挥。

(2)生物多样性减少:土壤污染物质对土壤微生物和植物的生长产生抑制作用,导致生物多样性降低。

(3)地下水污染:土壤中的污染物通过渗透作用进入地下水,影响水质安全。

2. 对人体健康的危害(1)食物链传递:土壤中的污染物通过农作物进入人体,引发慢性中毒。

(2)直接接触:人们通过皮肤接触受污染的土壤,可能导致皮肤病、炎症等。

(3)呼吸摄入:土壤中的粉尘携带污染物,通过呼吸进入人体,影响呼吸系统健康。

《土壤学》课程教学大纲一、课程基本信息1.课程代码:2.课程名称:土壤学3.学时/学分:32/24.开课系(部)、教研室:生命科学系,园林教研室5.先修课程:6.面向对象:园林专业大二学生二、课程性质与目标1.课程性质:专业主干课程2.课程目标:土壤学是论述土壤对生物(特别是植物)及其环境影响的理论和方法的学科。

土壤学作为农业科学的应用基础学科,广泛服务于农业持续发展、环境生态建设、区域治理、资源利用与保护等。

学习本课程的任务是通过向学生讲授土壤基本物质构成及其理化属性、土壤形成的条件、过程、性质和土壤类型特征、我省主要土壤的质量特点及与植物生长的关系以及通过实验和课程实习,使学生掌握土壤学的基本理论和实验技能,培养和训练学生观察认知土壤、分析和研究土壤、保护和利用土壤的知识和技术,同时为后续课程的学习奠定良好的专业基础。

三、教学基本内容及要求绪论(一)具体教学内容1.土壤及土壤科学的发展1.1土壤的概念1.2土壤肥力和土壤生产力1.3近代土壤科学的发展及主要观点2.土壤学科体系、研究内容和方法2.1分支学科及研究内容2.2土壤学与相邻学科的关系2.3土壤学的研究方法(二)教学重点难点土壤在人类农业和自然环境中的重要性、土壤及土壤科学的发展。

(三)学生掌握要点土壤的概念、土壤肥力和土壤生产力(四)思考题1.土壤在植物生长繁育中的特殊作用是什么?2.什么是土壤、土壤肥力和土壤生产力?第一篇土壤组成和性质第一章土壤矿物质(一)具体教学内容1.土壤矿物质的矿物组成和化学组成1.1土壤矿物质的主要组成1.2土壤的矿物组成2.粘土矿物2.1层状硅酸盐粘土矿物2.2非硅酸盐粘土矿物3.我国土壤粘土矿物分布规律3.1风化和成土作用与粘土矿物组成的关系3.2我国土壤粘土矿物分布规律(二)教学重点难点土壤矿物质的矿物组成和化学组成(三)学生掌握要点土壤的矿物组成(四)思考题1.何谓土壤矿物质?2.土壤矿物质的组成。

《环境保护概论》习题参考答案目录《环境保护概论》部分第一章绪论 (1)第二章生态学基础 (9)第三章可持续发展与循环经济 (17)第四章环境与人体健康 (22)第五章大气污染及防治 (26)第六章水体污染及防治 (35)第七章土壤污染及防治 (42)第八章固体废物污染及防治 (49)第九章物理性污染及防治 (54)第十章环境管理 (59)《环境监测》部分第一章绪论 (66)第二章水和废水监测 (69)第三章空气和废气监测 (75)第四章固废和土壤监测 (80)第十章噪声监测 (82)第一章绪论一、名词解释1、环境:影响人类生存和发展的各种天然和经过人工改造的自然因素的总体。

2、自然环境:环绕生物周围的各种自然因素的总和3、聚落环境:人类进行聚居生活的场所。

是人类利用和改造自然而创造出来的与人类关系最密切、最直接的生存环境。

4、人工环境:为了满足人类的需要,在自然物质的基础上,通过人类长期有意识的社会劳动,加工和改造自然物质,创造物质生产体系,积累物质文化等所形成的环境体系。

5、环境要素:环境要素也称作环境基质,是构成人类环境整体的各个独立的、性质不同的而又服从整体演化规律的基本物质组分。

6、环境容量:是指一个特定的环境或一个环境单元所能容纳某污染物的最大负荷量。

7、环境自净:正常情况下,受污染的环境,经一些自然过程及在生物参与下,都具有恢复原来状态的能力,称此能力为环境的自净作用。

8、环境承载力:是指在某一时期,某种环境状态下,某一区域环境对人类社会、经济活动的支持能力的限度。

9、环境问题:指由于人类活动作用于人们周围的环境所引起的环境质量变化,以及这种变化反过来对人类的生产、生活和健康的影响问题。

10、环境科学:研究人类生存的环境质量及其保护与改善的科学。

二、单项选择题1、A2、B3、B4、D5、A6、B7、B8、C9、A 10、C11、A 12、A 13、D 14、C 15、B16、B 17、A 18、D 19、D 20、A三、简答题1、什么是环境保护?环境保护一般是指人类为解决现实或潜在的环境问题,协调人类与环境的关系,保护人类的生存环境、保障经济社会的可持续发展而采取的各种行动的总称。

二、课程内容与学时分《环境科学概论》课程教学大纲课程代码:课程负责人:课程中文名称:环境科学概论课程英文名称:Environment Science Generality课程类别:必修课程学分数:2 课程学时数:36 授课对象:坏境科学本课程的前导课程:无一、教学目的和要求通过该课程的学习,使学生对人类社会与环境的关系,人类活动对环境的影响,人类对环境问题产生的原因,环境科学的基本原理以及现代环境理念、环境科学研究的基本内容、基本方法等方而的问题有一初步了解,为进一步深入学习环境科学方而的专业知识打下良好基础。

课程内容与学时分配农内容学时绪论6学时|勺然环境3学时社会环境3学时环境污染与防治9学时环境价值与经济6学时环境管理3学时环境理念与伦理观3学时生态文明与可持续发展3学时第一章绪论第一节环境的基木概念•、环境的定义二、环境的纽成与分类三、环境要素与环境质景四、环境的功能与特征第二节环境问题一、环境问题的基本概念二、环境问题的产生和发展三、全球环境问题第三节环境科学一、环境科学的定义二、环境科学的研究对象、目的和任务三、环境科学的研究内容和特点四、环境科学的形成与发展五、环境科学的分支学科六、环境科学的研究方法七、环境科学的未来本章重点讲授:请授课老师填写第二章白然环境第一节地球环境一、地球的形成二、地球的圈层结构第二节生态系统一、生态系统的概念及纽成二、生态系统的类型及特性三、生态系统的结构与功能四、生态系统的演化与平衡第三节自然资源一、自然资源的基本概念及分类二、水资源三、土地资源四、矿产资源五、生物资源六、能源本章重点讲授:请授课老师填写第三章社会环境第一节人类社会的文明进程一、史前文明二、农业文明三、工业文明四、生态文明第二节人口与环境一、人口与人口过程二、世界人口发展状况三、中国人口发展状况四、人口增长対环境的影响五、地球人口环境容量第三节城市环境一、城市的形成与发展二、城市化及英进程三、城市化进程中产生的生态环境问题四、城市生态系统五、保护和改善城市生态环境的措施六、生态城市及英建设第四节经济与环境一、人类活动的环境影响方程二、环境库兹涅茨曲线三、环境保护与经济发展的辩证关系艸、工业发展模式第五节社会环境一、政治与环境二、国际关系与环境三、法律与环境四、军事行动与环境五、贸易与环境第六节人与自然的协调发展一、人类社会可持续发展二、人与白然协调发展本章重点讲授:请授课老师填写第四章环境污染与防治第一节环境污染一、水体污染二、大气污染三、土壤污染四、固体废弃物污染五、有毒化学品污染六、环境噪声污染第二节环境污染治理与控制一、水污染治理与控制二、大气污染治理与控制三、土壤污染治理与控制四、固体废物污染治理与控制五、有毒化学殆污染治理与控制六、环境噪声污染的治理与控制第三节环境污染预防一、环境污染预防概述二、工业污染预防技术三、污染预防计划四、污染预防的法律法规与策略五、污染预防的教育与研究本章重点讲授:请授课教师填写第五章环境价值与经济第一节环境介质理论一、环境价值的构成二、环境价值评估的理论基础第二节环境价值的评估方法一、克接市场评价法二、揭示偏好评价法三、意愿调查评价法四、评价方法的选择第三节环境价值评估的应用一、费用效益分析二、环境经济核算三、环境污染损害赔偿第四节环境经济手段一、环境经济手段的界定和分类二、排污收费三、排污权交易四、环境税五、生态补偿第五节循环经济一、循环经济的含义与特征二、循环经济的基本原则三、循环经济的层次四、循环经济发展评价本章重点讲授:请授课教师填写第六章环境管理第一节环境管理概述一、环境管理的概念二、环境管理的特点三、环境管理的主要内容四、环境管理的主耍方法和于-段第二节环境规划管理一、环境规划的概念二、环境规划的类型及内容三、环境规划的作用第三节环境政策管理一、环境政策的概念二、环境管理政策工具三、中国环境政策体系第四节中国环境管理制度一、基本框架二、环境影响评价制度三、'‘三同吋”制度四、排污收费制度五、污染物排放总量控制与排污许可证制度六、限期治理制度七、污染集中控制制度八、环境保护目标责任制九、城市环境综合整治定量考核制度第五节环境法制管理一、环境法及环境法制二、环境法在环境管理中的地位三、中国环境法律体系四、环境法律责任第六节生产过程的环境管理一、污染控制模式的转变二、可持续发展战略第七节环境保护的国际行动一、国际环境会议二、国际环保机构和纽织三、国际环保活动四、环境日五、环境教育六、环境保护公约本章重点讲授:请授课教师填写第七章环境理念与伦理观第一节人类的环境观一、人类对环境的认识及其发展二、传统环境观三、现代环境观第二节环境伦理观一、环境伦理观的概念二、环境伦理学第三节环境伦理的基本原则和主耍道徳规范一、环境伦理的基本原则二、环境道徳的主要规范三、环境道徳范畴四、环境道徳行为评价与教育第四节环境伦理观的实践一、决策和管理中的环境伦理二、经济活动中的环境伦理三、社会发展中的环境伦理以、法制中的环境伦理五、科学发展观中的环境伦理本章主要讲授:环境伦理学的基本概念、内容、流派;环境伦理学的发生发展;环境伦理在社会经济等活动中应用与实践。