遥感考试重点整理

- 格式:doc

- 大小:528.50 KB

- 文档页数:11

遥感系统:1、目标物的电磁波特性2、信息的获取3、信息的接收4、信息的处理5、信息的应用遥感的特点大面积的同步观测。

时效性。

数据的综合性和可比性。

经济性。

局限性遥感的分类按遥感平台分地面遥感、航空遥感、航天遥感、航宇遥感。

按传感器的探测波段分紫外遥感、可见光遥感、红外遥感、微波遥感、多波段遥感等。

按传感器的工作方式分主动遥感、被动遥感。

按遥感应用领域分应用领域:资源遥感、环境遥感、农业…研究领域:外层空间遥感、大气层遥感、陆地遥感、海洋遥感。

遥感定义:是从远处探测感知物体,也就是不直接接触物体,从远处通过探测仪器接收来自目标地物的电磁波信息,经过对信息的处理,判别出目标地物的属性。

辐照度(I ):被辐射的物体表面单位面积上的辐射通量,I= d Φ/dS ,单位是W/m2绝对黑体一个物体对于任何波长的电磁辐射都全部吸收,则这个物体是绝对黑体。

斯忒藩-玻尔兹曼定律绝对黑体的总辐射出射度与黑体温度的四次方成正比。

维恩位移定律黑体辐射光谱中最强辐射的波长λmax 与黑体绝对温度T 成反比。

大气散射 辐射在传播过程中,遇到小微粒而使传播方向改变,并向各个方向散开,即为散射。

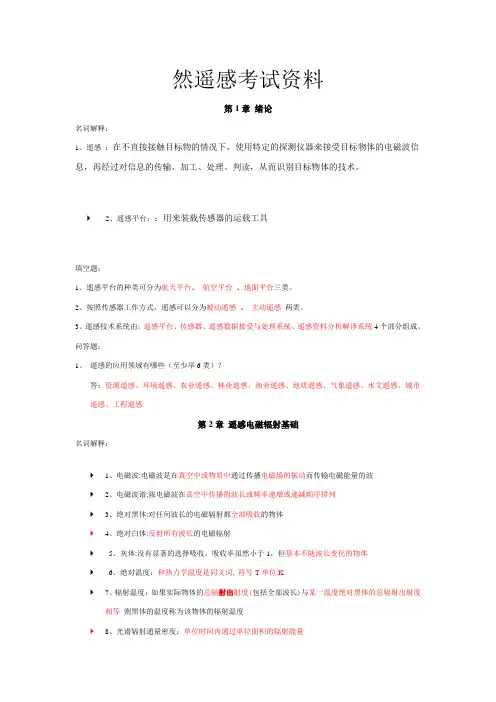

大气窗口由于大气层的反射、散射和吸收作用,使得太阳辐射的各波段受到衰减的作用轻重不同,因而各波段的透射率也各不相同。

我们就把受到大气衰减作用较轻、透射率较高的波段叫大气窗口。

地球辐射的分段特性4T M σ=bT =⋅max λ数字摄影原理(P53)扫描成像原理(P67)航空像片的分类:按照航摄倾角分类:垂直航空摄影,倾斜航空摄影按摄影实施方式分类:单片摄影,单航线摄影,面积摄影(多航线摄影)按感光片和所用波段分类:普通黑白摄影,黑白红外摄影,天然彩色摄影,彩色红外摄影按比例尺分类:大比例尺航空摄影,中比例尺航空摄影,小比例尺航空摄影,超小比例尺航空摄影颜色的性质明度:人眼对光源或物体明暗程度的感觉。

色调:色彩彼此相互区分的特性。

饱和度:彩色纯洁的程度,也就是光谱中波长段是否窄、频率是否单一的表示。

遥感考试重点遥感名词解释1.遥感:是指不直接接触物体本身,从远处通过传感器探测和接收来自目标物体的信息(如电场、磁场、电磁波、地震波等),经过信息传输、加工处理及分析解译,识别物体和现象的属性及其空间分布等特征与变化规律的理论和技术。

2.电磁波谱:不同辐射源产生的电磁波的波长各不相同,其变化范围也很大,将各种电磁波按其波长(或频率)的大小,依次排列成图表,就叫做电磁波谱。

3.黑体:如果一个物体对于对任何波长的电磁辐射都全部吸收,且有最大的发射率,则这个物体是绝对黑体。

4.大气窗口:大气对电磁辐射的吸收和散射都很小,而透射很高的波段。

5.数字化图像:是一种以二维数组(矩阵)形式表示的图像,该数组由对连续变化的空间图像作等间距抽样所产生的抽样点——像元(像素)组成。

6.比值图像:通过不同波段的同名像元亮度值之间的除法运算(除数不为0),以所得的比值(商)生成的新图像。

7.直接解译标志:在遥感图像上能直接见到的形状、大小、色调、阴影、花纹等影像特征,称作直接解译标志。

8.间接解译标志:需要通过分析、判别才能识别地质体和地质现象的存在,才能推断其性质的影像特征称为间接解译标志。

9.构造解译:构造解译是指在遥感图像上识别、标绘和分析各种构造成分的存在标志、形态特征、分布规律、组合和交切关系及其地质成因。

10.岩层三角面:遥感图像上最高点和与之相邻的两个最低点相连接而成的一个假想的三角形平面。

是测定产状的最佳标志。

简答题1.遥感技术的特点答:(一)宏观观测,大范围获取数据资料。

例:一张比例尺为1:35000的23cm*23cm的航空相片,可以反映出逾60km2的地卖弄景观实况。

(二)动态监测,快速更新监控范围数据。

例:RapidEye卫星对地重访周期为1天,灾害监测星座DMC重放周期可缩短24h以内,气象卫星重访周期更短,几个小时即可覆盖全球。

(三)技术手段多样,可获取海量信息。

例:可采用可见光或红外线探测物体,亦可采用微波全天候的对地观测。

遥感技术与实用应用复习重点整理

1. 遥感技术的概念与原理

- 定义:遥感技术是利用遥感仪器对地球表面进行观测和测量,获取地表信息的一种技术手段。

- 原理:遥感技术通过感知遥远地物的辐射能量,并将其转化

为电信号进行记录与分析。

2. 遥感技术的分类

- 按感知方式:被动遥感和主动遥感。

- 按遥感平台:航空遥感和卫星遥感。

- 按波段范围:可见光遥感、红外遥感、微波遥感等。

3. 遥感数据的类型

- 光学遥感数据:包括可见光、红外和紫外波段的数据,能够

提供地表物体的表面特征。

- 热遥感数据:测量地表温度,可以用于环境监测和资源调查。

- 微波遥感数据:穿透云层和大气,适用于湿地、雨林等地区

的观测。

4. 遥感技术的应用

- 地质勘探:通过遥感技术可以寻找矿体的迹象和地质构造的线索。

- 农业监测:利用遥感数据可以监测农作物的生长情况、病虫害的发生和土地利用状况。

- 环境监测:遥感技术可以提供大气污染、水质污染和土地退化等环境信息。

- 城市规划:通过遥感技术,可以获得城市建设的信息,包括用地分布、交通状况等。

5. 遥感技术的优势与局限性

- 优势:能够获取大范围、多时相的信息,具有高效、经济的优点。

- 局限性:受云层、大气、地表覆盖等因素的影响,限制了遥感技术的应用范围和精度。

以上是遥感技术与实用应用的复习重点整理,希望对您的学习有所帮助!。

遥感考前必背知识第一章.绪论1. 遥感的基本概念遥感是应运探测仪器,不与探测目标相接触,从远处把目标物的电磁波特性记录下来,通过分析,揭示出物体的特征性质及其变化的综合性探测技术。

2. 简述遥感探测系统的几个部分①被测目标的信息特征。

任何目标物都有发射、反射和吸收电磁波的性质,这是遥感的信息源。

②信息的获取。

我们通常采用传感器或遥感器来接收、记录目标物电磁波,而装载传感器的平台为遥感平台,常见的有地面平台、空中平台、空间平台。

③信息的传输与记录。

传感器接收到目标物的电磁波信息是记录在数字磁介质上或胶片上。

④信息的处理。

我们接收到的遥感数字信息,需要进行一系列的处理,如信息恢复、辐射校正、投影变换再转换为用户可以使用的数据格式。

⑤信息的应用。

对图像的处理与分析。

3. 简述遥感的类型①按遥感平台分地面遥感传感器设置在地面平台上,如车载、船载、手提、固定或活动高架平台等;航空遥感传感器设置于航空器上,主要是飞机、气球等;航天遥感传感器设置于环地球的航天器上,如人造地球卫星、航天飞机、空间站、火箭等;航宇遥感传感器设置于星际飞船上,指对地月系统外的目标的探测☐按传感器探测波段分⏹紫外遥感:探测波段在0.05 ~ 0.38μm⏹可见光遥感:探测波段在0.38 – 0.76 μm⏹红外遥感:探测波段在0.76 - 1 000 μm⏹微波遥感:探测波段在1 mm ~ 10m;⏹多波段遥感:指探测波段在可见光波段和红外波段范围内,再分成若干窄波段来探测目标。

☐按工作方式分⏹主动遥感☐由探测器主动发射一定电磁波能量并接收目标的后向散射信号;⏹被动遥感☐传感器被动接收目标物的自身发射和对自然辐射源的反射能量。

⏹成像遥感☐前者传感器接收的目标电磁辐射信号可转换成(数字或模拟)图像;⏹非成像遥感☐传感器接收的目标电磁辐射信号不能形成图像。

☐按应用领域分☐从大的研究领域可分为1外层空间遥感2大气层遥感3陆地遥感4海洋遥感等;4. 简述遥感的特点。

填空1.微波是指波长在1mm-1m之间的电磁波。

2.就遥感而言,被动遥感主要利用可见光、红外等稳定辐射,使太阳活动对遥感的影响减至最小。

3.1999年,我国第一颗地球资源遥感卫星(中巴地球资源卫星)在太原发射成功。

ndsat和SPOT的传感器都是光电成像型,具体是光机扫描仪、CCD阵列。

5.SPOT1、2、3卫星上有HRV高分辨率可见光扫描仪,可以用作两种观测垂直观测、倾斜观测也是SPOT卫星的优势所在。

6.美国高分民用卫星有IKONOS、QUICK BIRD。

7.灰度重采样的方法有:最邻近法、双线性内插法、三次卷积内插法。

8.四种分辨率来衡量传感器的性能:空间分辨率、时间分辨率、光谱分辨率、辐射分辨率9.数字图像增强的主要方法有:对比度变换、空间滤波、彩色变换、图像运算、多光谱变换。

10.常用的彩色变换方法有:单波段彩色变换、多波段彩色变换、HLS变换。

11.遥感系统包括五种:目标物的电磁波特性、信息的获取、信息的传输、信息的处理、信息的运用。

12.遥感传感器的探测波段分为:紫外遥感、可见光波段、红外遥感、微波遥感、多波段遥感。

13.常用的锐化方法有:罗伯特梯度、索伯尔梯度、拉普拉斯算法、定向检测。

14.目标地物识别特征包括:色调、颜色、阴影、形状、大小、纹理、图形、位置、拓扑结构。

15.地物的空间关系主要表现为:方位、包含、相邻、相交、相贯。

16.地质遥感包括:岩性识别、地质构造的识别、构造运动的分析。

17.试举三个陆地卫星:Landsat、SPOT、CBERS。

18.遥感影像变形的原因有:遥感平台位置和运动状态变化的影响、地形起伏的影响、地球曲率的影响、地球自转的影响、大气折射。

19.平滑是为了达到什么目的:去除噪声。

20.热红外影像的阴影是:目标地物与背景之间辐射差异造成的。

21.遥感扫描影像的特征有:综合概括性强、信息量大、动态观测。

22.微波影像的阴影是:与目标地物之间存在障碍物阻挡了雷达波的传播。

然遥感考试资料第1章绪论名词解释:1、遥感:在不直接接触目标物的情况下,使用特定的探测仪器来接受目标物体的电磁波信息,再经过对信息的传输、加工、处理、判读,从而识别目标物体的技术。

❝2、遥感平台::用来装载传感器的运载工具填空题:1、遥感平台的种类可分为航天平台、航空平台、地面平台三类。

2、按照传感器工作方式,遥感可以分为被动遥感、主动遥感两类。

3、遥感技术系统由:遥感平台、传感器、遥感数据接受与处理系统、遥感资料分析解译系统4个部分组成。

问答题:1、遥感的应用领域有哪些(至少举6类)?答:资源遥感、环境遥感、农业遥感、林业遥感、渔业遥感、地质遥感、气象遥感、水文遥感、城市遥感、工程遥感第2章遥感电磁辐射基础名词解释:❝1、电磁波:电磁波是在真空中或物质中通过传播电磁场的振动而传输电磁能量的波❝2、电磁波谱:按电磁波在真空中传播的波长或频率递增或递减顺序排列❝3、绝对黑体:对任何波长的电磁辐射都全部吸收的物体❝4、绝对白体:反射所有波长的电磁辐射❝5、灰体:没有显著的选择吸收,吸收率虽然小于1,但基本不随波长变化的物体❝6、绝对温度:和热力学温度是同义词, 符号T单位K❝7、辐射温度:如果实际物体的总辐射出射度(包括全部波长)与某一温度绝对黑体的总辐射出射度相等则黑体的温度称为该物体的辐射温度❝8、光谱辐射通量密度:单位时间内通过单位面积的辐射能量❝9、大气窗口:通过大气后衰减较小,透过率较高,对遥感十分有利的电磁辐射波段通常称为“大气窗口”❝10、发射率:实际物体与同温度的黑体在相同条件下的辐射功率之比。

❝11、光谱反射率:物体的反射辐射通量与入射辐射通量之比❝12、光谱反射特性曲线:平面坐标曲线表示,横坐标表示波长,纵坐标表示反射率或者(在平面坐标上表示地物反射率随波长变化规律的曲线)填空题:1、电磁波谱按频率由高到低排列主要由r玛射线、X射线、紫外线、可见光、红外线、微波、无线电波等组成。

1.1遥感:应用探测仪器,不与探测物体相接触,在远处把探测物体的电磁波特性记录下来,通过分析,揭示出物体的性质特征及其变化的综合性探测技术。

1.2遥感系统:

2.1地物分类:黑体/绝对黑体选择性辐射体灰体

绝对黑体的特性与规律:对于任何一个波长的电磁辐射全部吸收,吸收率与反射率与温度与辐射波长无关。

2.2大气窗口:通常把电磁波通过大气层时较少被反射,吸收,散射的透过率较高的波段,称为大气窗口。

2.3植被反射波谱规律(分三段)

2.3影响植被波谱的因素

3.1遥感平台是搭载传感器的工具航天航空地面(运载工具)

航天遥感平台:气象陆地海洋(服务内容)

3.1评价遥感图像的指标:空间、时间、辐射、波谱分辨率

4.1颜色性质的描述:明度色调(色彩彼此区分的特征)饱和度

4.2数字图像的概念与性质:能够被计算机、、的图像

4.2数字图像的校正:辐射矫正与几何校正

几何校正(定义与优缺点)。

第一章绪论第一节遥感概述一、遥感的概念及特点1、概念2、特点①感测范围大②信息量大③获取信息快④其他特点:用途广、效益高、全天候、全方位、资料性二、遥感的分类1、根据遥感平台的高度和类型分类①地面遥感:1.5~300m,车、船、塔,主要用于究地物光谱特征②航空遥感:9~50km,飞机、气球,较微观地面资源调查③航天遥感:100~36000km,卫星、飞船、火箭、天飞机、空间站2、根据传感器的工作方式分类①主动遥感:雷达②被动遥感:被动接受地物反射、发射的电磁波:摄影机、扫描仪3、根据遥感信息的记录方式分类①成像遥感:以图象方式记录:航空性片、卫星图象②非成像遥感:图形、电子数据:数字磁带、光盘4、根据遥感使用的探测波段分类①紫外遥遥:0.3~0.4μm②可见光遥感:0.4~0.76μm③红外遥感:0.76~14μm④微波遥感:1000μm ~30cm⑤多波段遥感:0.5-0.6,0.6-0.7,0.7-0.8,0.8-0.95、根据遥感的应用领域分类:气象、海洋、地质、军事三、遥感过程及其技术系统1、遥感实验:前期工作,主要获得地物的光谱特性。

2、遥感信息的获取:中心工作。

传感器3、遥感信息的接受和处理:利用各种技术手段4、遥感信息的应用:最终目的。

遥感信息的认识(判读、解译)第二节遥感的发展与应用一、遥感的发展1、国外遥感的发展概况“遥感”:①无记录的地面遥感阶段(1608-1838)望远镜的产生:②有记录的地面遥感阶段(1839-1857)摄影技术的发明:③空中摄影的遥感阶段(1858-1956)系留气球、飞机、彩色摄影技术产生④航天遥感阶段(1957-)人造地球卫星产生、计算机技术的应用、GIS⑤遥感的发展趋势:platform:气球-飞机-卫星-飞船-航天飞机-空间站传感器:分辨率变高、稳定性变好、手段变多遥感信息的接收和处理:自动解译、自动分类遥感的应用:广、深入2、我国遥感的发展概况起步晚、发展快①20世纪60年代末设立遥感学科②20世纪70年代,航空测量应用③20世纪70年代末,引进美国卫星技术和卫星资料、设备仪器,促进我国遥感技术与国际领先水平接近。

遥感复习重点(仅供参考)(一)名词解释:1.电磁波谱:电磁波是振荡的电磁场在空间的传播。

电磁波传播是以场的形式表现出来,因此其在空间中的传播是不需要媒介的,即在真空中也能传播。

电磁波是横波。

γ射线,x射线,紫外线,可见光,红外线,微波,无线电波等都是电磁波,这些电磁波按波长或频率的大小顺序排列起来制成的图表叫电磁波谱。

(电磁波谱按照波长由短至长可依次分为:γ射线,x射线,紫外线,可见光,红外线,微波,无线电波。

)2.光谱曲线;在遥感系统中,光谱总是与太阳光相联系,光谱总是通过光谱曲线进行可视化表达,光谱曲线与传感器感知的波段相关,且与每个波段形成一一对应的关系(也叫映射关系),同时光谱曲线总是在一定的参照下形成的曲线,实测光谱过程中的白版定标(测量)就是相当于把太阳辐射作为参照目标。

3.黑体:1860年,基尔霍夫就提出用黑体一词来说明能够全部吸收入射辐射能量的地物。

黑体是一个理想的辐射体,也是一个可以与任何地物进行比较的最佳辐射体。

所谓黑体是绝对黑体的简称,指在任何温度下对各种波长的电磁辐射的吸收系数恒等于1的物体。

黑体的热辐射称为黑体辐射。

4.大气窗口:太阳辐射经过大气时,要发生反射,吸收和散射,从而衰减了辐射强度。

我们就把受到大气衰减作用较轻,透射率较高的波段叫做大气窗口。

对遥感传感器而言,只能选择透射率高的波段,才能形成质量好的遥感观测图像。

5.反射光谱曲线:地物反射率随波长变化,以波长为横坐标,反射率作为纵坐标,将地物反射率随波长的变化绘制成曲线,即地物的反射率随波长变化的曲线,叫地物的反射光谱曲线。

(二)简答题;1.辐射定律:1)普朗克辐射定律;普朗克定义了一个常数(h)给出了黑体辐射的能量(Q)与频率(v)之间的关系:Q=h×v.(式中h为普朗克常量,6.626·J·s);普朗克的关系式把电磁辐射的波模式与量子模式联系起来。

电磁波的关系式为c=v·入。

遥感概论复习重点遥感概论是地球科学和环境科学中的重要学科之一,主要研究地球表面信息的获取、处理和应用。

以下是遥感概论复习的重点内容。

一、遥感基础知识1.遥感的定义、特点和应用范围;2.遥感数据的分类、图像解译的基本步骤;3.遥感的数据源、传感器和平台;4.遥感数据的光谱特征和光谱反射率;5.遥感数据的空间、光谱和时间分辨率。

二、遥感图像解译1.遥感图像解译的基本概念和步骤;2.遥感图像的特征提取方法;3.遥感图像分类方法和常用分类算法;4.遥感图像解译中的误差源和误差评价方法;5.遥感图像的应用领域和典型应用案例。

三、遥感技术的发展和应用1.遥感技术的发展历程和主要进展;2.遥感技术在农业、林业、环境监测、城市规划等领域的应用;3.遥感技术在气象、地质灾害监测、资源调查和管理中的应用;4.遥感技术在国土调查、地理信息系统、地理空间数据处理中的应用。

四、遥感数据处理和分析1.遥感数据的获取和预处理技术;2.遥感图像的增强和滤波处理方法;3.遥感数据的特征提取和信息提取方法;4.遥感数据的数学模型和解析技术;5.遥感数据的多光谱、高光谱和合成孔径雷达处理方法。

五、遥感与地理信息系统(GIS)的集成应用1.遥感与GIS的概念、关系和集成模式;2.遥感数据在GIS中的应用和分析方法;3.遥感数据与GIS数据的转换和交互;4.遥感数据与GIS空间分析的集成方法;5.遥感与GIS的应用案例和未来发展方向。

六、遥感应用中的伦理和社会问题1.遥感数据的隐私和安全问题;2.遥感数据在环境保护和资源管理中的伦理问题;3.遥感数据的使用和共享政策问题;4.遥感数据在社会冲突和隐患管理中的道德问题;5.遥感数据的技术限制和社会影响问题。

以上内容是遥感概论复习的重点,通过对这些知识点的深入学习和理解,可以帮助学生全面掌握遥感概论的基本理论和应用技术,为进一步深入研究和应用遥感技术打下坚实的基础。

遥感定义:1.遥感泛指一切无接触的远距离探测,包括对电磁场、力场、机械波(声波、地震波)等的探测。

2.遥感是指从不同高度的平台(Platform)上,使用各种传感器(Sensor),接收来自地球表层的各种电磁波信息,并对这些信息进行加工处理,从而对不同的地物及其特性进行远距离探测和识别的综合技术。

3.遥感:遥远感知。

在不直接接触的情况下,对目标物或自然现象远距离感知的一门探测技术。

具体地讲,是指在高空和外层空间的各种平台上,运用各种传感器获取反映地表特征的各种数据,通过传输,变换和处理,提取有用的信息,实现研究地物空间形状、位置、性质、变化及其与环境的相互关系的一门现代应用技术科学。

遥感平台:装载传感器的工具或设备;传感器:接收、记录目标物电磁波特征的仪器。

遥感类型:1.按遥感平台分:地面遥感、航空遥感、航天遥感、航宇遥感。

2.按传感器的探测波段分:紫外遥感、可见光遥感、红外遥感、微波遥感、多波段遥感。

3.按工作方式分:主动遥感和被动遥感;成像遥感与非成像遥感。

4.按遥感的应用领域分:资源遥感、环境遥感、农业遥感、林业遥感、渔业遥感、地质遥感、气象遥感、水文遥感、城市遥感、工程遥感及灾害遥感、军事遥感等。

多波段遥感:指探测波段在可见光波段和红外波段范围内,再分成若干窄波段来探测目标。

遥感特点(优势和局限性):大面积同步观测;时效性;数据的综合性;经济性;局限性。

遥感系统组成:遥感信息的收集系统、遥感信息的接收和预处理系统、遥感信息的分析和判读系统。

遥感探测地物信息的过程(原理):电磁波:根据麦克斯韦电磁场理论,变化的电场能够在它的周围引起变化的磁场,这个变化的磁场又在较远的区域内引起新的变化电场,并在更远的区域内引起新的变化磁场.这种变化的电场和磁场交替产生,以有限的速度由近及远在空间内传播的过程称为电磁波。

电磁波的特点:波粒二象性--波动性和粒子性;波动性形成了光的干涉,衍射,偏振等现象现象。

一名词解释1、黑体:对任何波长的辐射,反射率和折射率为0,黑体是一种理想的辐射体,与温度有关。

黑体是一种理想的吸收体,自然界没有真正的黑体。

2、瑞利散射:当大气中粒子的直径比波长小得多时发生的散射,这种散射主由有大气中的原子和分子,如氮,二氧化碳,臭氧引起的。

米氏散射:当大气中粒子的直径与辐射的波长相当时发生的散射。

这种散射主要是由大气中的微粒,如烟,尘埃,小水滴及气溶胶等引起。

3、大气窗口:通常把电磁波通过大气层时较少被反射,吸收或散射的,透过率较高的波段称为大气窗口。

4、高光谱:光谱波段覆盖了可见光,近红外,中红外,热红外区域的全部光谱带。

高光谱成像主要用于航空遥感探测,较慢的飞行速度,使提高空间分辨率成为可能,是高光谱分辨率遥感的简称5、植被指数:比值运算长用于突出遥感影像中的植被特征,提高植被类别或计算植被生物量,这种算法的结果称为植被指数。

6、K-L变换:k-L变换是离散变换的简称,又被称为主成分变换。

它是对某一多光谱图像x利用k-L变换矩阵A进行线性组合,而产生一组新的多光谱图像Y,表达式Y=AX。

7、K-T变换:也称缨帽变换,这种变换也是一种线性组合变换,其公式为Y=BX。

8、主动遥感:由探测器发射一定能量的电磁波并接受目标的后向散射信号。

9、太阳同步轨道:简称极地轨道,轨道高度800-1600km,南北向绕地球运转,对东西向宽约2800km的带状地域进行观测,用于资源环境遥感。

地球静止卫星轨道:地球同步轨道,轨道高度3600km左右,绕地球一周24小时,卫星公转角速度和地球自转角速度相等,观测地球1/4面积,可以作为通讯中继站,用于传输各种天气资料。

10、标准假彩色合成:当4,3,2波段分别赋予红、绿、蓝色时,即绿波段赋予蓝、红波段赋予绿、红外波段赋予红时这一合成方案被称为标准假彩色合成。

二简答题1.K—L变换的作用是什么?①数据压缩:进行K—L变换后,这是亮度不再与地物光谱值直接关联,但第一,前两个或前三个主分量,已包含了绝大多数的地物信息,足够分析使用,同时数据量却大大减少了。

复习要点第一章绪论—遥感的概念、发展及应用1、什么是遥感?(名解)RS(抽象):安装在平台上的传感器,借助于某种信息传播媒介来感测遥远事物的过程。

RS技术(具体):从不同高度的平台(如飞机、人造卫星等)使用传感器收集地物的电磁波信息,再将这些信息传输到地面并加以处理,从而达到对地物的识别与监测的全过程。

2、遥感的组成要素有什么?(填空)对象、传感器、信息传播媒介、平台。

3、遥感的分类?(填空)(1)按平台分:a)航天遥感:平台处于海拔高度大于80km的空中,如火箭、人造卫星、宇宙飞船、航天飞机等。

b)航空遥感:平台处于海拔高度小于80km的空中,如飞机、气球等。

c)地面遥感:平台处于地面。

如三脚架、遥感车、塔、船等。

(2)按传播媒介分:a)电磁波遥感:以可见光、红外、微波、紫外线较为常见(利用不同的工作波段)。

b)声波遥感:适于探测海水和海底情况,一般用超声波。

c)力场遥感:重力场、磁力场、电力场等,适用于物理探矿。

d)地震波遥感:探测地层构造和探矿。

(3)按传感器的工作方式:a)被动遥感:传感器本身不发射任何人工探测信号,只能被动地接受来自对象的信息。

如不用闪光灯的摄影。

b)主动遥感:传感器本身带有电磁波的辐射源,工作时向目标发射信号,接收目标物反射这种辐射波的强度。

如使用闪光灯的摄影和侧视雷达。

4、遥感的特性?(填空)(1)空间特性:感测距离远,视域范围大。

某些波段的遥感对冰雪、云雾、水体和陆地等有一定的穿透力。

因此RS具有宏观性和直观性。

如Landsat TM 每幅图象所表示的地面区域为185⨯185km2。

——空间分辨率:(2)时相特性:平台运行快,周期短,能够周期成象。

且能获得多时相、准同步的影象和数字资料。

通过不同时间成象资料的对比,可以研究地面物体的动态变化,为环境监测、病虫害等地物发展变化规律的研究提供条件。

——时相分辨率:(3)光谱特性:探测波段从可见光向两侧延伸。

现在,已用于遥感的电磁波段有γ射线、X射线、紫外线、可见光、红外线、微波以及波长更长的无线电波等。

遥感课程复习重点第一章概论1、遥感的定义:在不直接接触的情况下,对目标物或自然现象远距离感知的一门探测技术。

具体地讲:是指在高空和外层空间的各种平台上,运用各种传感器获取反映地表特征的各种数据,通过传输,变换和处理,提取有用的信息,实现研究地物空间形状、位置、性质、变化及其与环境的相互关系的一门现代应用技术科学。

2、遥感的分类:(1)按工作平台分类:地面遥感、航空遥感、航天遥感;(2)按照探测电磁波的工作波段分类:可见光遥感、红外遥感、微波遥感;(3)按照遥感应用的目的分类:环境遥感、农业遥感、林业遥感、地质遥感;(4)按照资料的记录方式:成像方式、非成像方式;(5)按照传感器工作方式分类:主动遥感、被动遥感。

3、遥感技术特点:(1)宏观性、综合性(2)多源性:多平台、多时相、多波段、多尺度(3)周期性、时效性。

第二章电磁波谱与地物波谱特征1、遥感如何辨别地物的,其基础是什么:遥感之所以能够根据收集到的电磁波来判断地物目标和自然现象,是因为一切物体,由于其种类、特征和环境条件的不同,而具有完全不同的电磁波反射或发射辐射特征。

因此遥感技术主要是建立在物体反射或发射电磁波的原理之上的。

2、维恩位移定律:分谱辐射能量密度的峰值λmax波长随温度的增加向短波方向移动,且在一定的温度下,绝对黑体的温度与辐射本领最大值相对应的波长乘积为一常数,即)(λ(维恩常量)。

m=Tb3、辐射功率:单位时间内,物体表面单位面积上所发射的总辐射功能,也称为幅出度。

一种以辐射形式发射、转移、或接收的功率。

物体的总辐射功率:4、电磁波谱、波谱响应曲线的概念与二者的区别:电磁波谱:将电磁波在真空中传播的波长或频率、递增或递减依次排列为一个序谱,将此序谱称为电磁波谱。

次序为:γ射线—X射线—紫外线—可见光—红外线—微波—无线电波。

波普响应曲线:根据遥感器对波谱的相对响应(用百分数表示)与波长的关系在直角坐标系中描绘出曲线。

区别:5、解释下面这张图图中描绘了黑体在5800K时的辐射曲线,在大气层外接收到的太阳辐射照度曲线以及太阳辐射穿过大气层后在海平面接收的太阳辐射照度曲线。

一.名词解释:★1.遥感:广义:泛指一切无接触的远距离探测,从远处探测感知物体,通过探测仪器接收来自目标地物的电磁波信息,经过对信息的处理,判别出目标地物的属性。

★2.电磁波:交互变化的电磁场在空间的传播。

★3.绝对黑体:物体对于任何波长的电磁辐射都全部性吸收。

★4.大气窗口:电磁波受到大气衰减作用较轻、透射率较高的波段。

5.反射率(ρ):地物的反射能量与入射总能量的比,即ρ=(Pρ/ P 0)×100%。

6.反射波谱:地物反射率随波长的变化规律。

★7.雷达:是由发射机通过天线在很短的时间内,向目标地物发射一束很窄的大功率电磁波脉冲,然后用同一天线接收目标地物反射的回波信号而进行显示的一种传感器。

8.相关掩膜处理方法:指对于几何位置完全配准的原片,利用感光条件和摄影处理的差别,制成不同密度,不同反差的正片或负片,通过它们的各种不同叠加方案改变原有影像的显示效果,达到信息增强目的的方法。

9.数字图像:能够被计算机存储,处理和使用的图像。

★10.数字图象增强:利用计算机图像处理技术,通过增加颜色提高图像质量和突出所需信息,利于做进一步的分析或判读。

11.多种信息源的复合:是将多种遥感平台,多时相遥感数据之间以及遥感数据之间的信息组合匹配的技术。

★12.目视解译:它指专业人员通过直接观察或借助辅助判读仪器在遥感图像上获取特定目标地物信息的过程。

★13.遥感影像地图:以遥感影像和一定的地图符号表现制图对象地理空间分布和环境状况。

★14. 计算机辅助遥感制图:在计算机系统支持下,根据制图原理,应用数字图像处理技术和地图编辑加工技术,实现遥感影像制图和成果表现的技术方法。

★15.正像素和混合像素:一个像素内只包含一种地物;像素内包含两种或两种以上的地物。

★16.监督分类:是根据已知试验样本提出的特征参数建立判读函数,对各待分类点进行分类的方法。

★17. 非监督分类:是事先并不知道待分类点的特征,而是仅根据各待分点特征参数的统计特征,建立决策规则并进行分类的一种方法。

第一章1.绝对黑体——任何波长的电磁辐射全部吸收2.绝对黑体: α(λ,T)=1, ρ(λ,T)=03.绝对白体: α(λ,T)=0, ρ(λ,T)=14.黑体辐射通量密度与温度、波长的关系满足普朗克定律:5.分谱辐射能量密度的峰值波长随温度的增加向短波方向移动。

6.太阳辐射常用5900K 的黑体辐射来模拟,地球的电磁辐射:近似300K 的黑体辐射.7.人工辐射源:微波辐射源:0.8-30cm 激光辐射源:激光雷达8.可见光波段范围内,大气分子吸收的影响很小,主要是散射引起的衰减,在紫外、红外与微波区,电磁波衰减的主要原因是大气吸收9.气溶胶粒子是指悬浮在大气中的直径千分之一微米到一百微米的固体、液体位子。

直径a 与入射波长λ同数量级时,发生米氏散射介质中不均匀颗粒的直径a>>入射波长λ时,发生均匀散射介质中不均匀颗粒的直径a 小于入射波长λ的十分之一时,发生瑞利散射10.有些波段的电磁辐射通过大气后衰减较小,透过率较高,对遥感十分有利,这些波段通常称为“大气窗口”。

11.0.30 ~ 1.15μm 大气窗口.3~2.5μm 大气窗口3.5~5.0μm 大气窗口8~14μm 热红外窗口1.0mm~1m 微波窗口。

12.发射率ε就是实际物体与同温度的黑体在相同条件下辐射功率之比ε= W ′/ W13.影响地物发射率的因素:地物的性质、表面状况、温度(比热、热惯量):比热大、热惯量大,以及具有保温作用的地物一般发射率大,反之发射率就小。

14. 任何材料的发射率等于其吸收率15.光谱反射率反射率是物体的反射辐射通量与入射辐射通量之比16.反射波谱是某物体的反射率(或反射辐射能)随波长变化的规律,以波长为横坐标,反射率为纵坐标所得的曲线即称为该物体的反射波谱特性曲线。

17.绿色植物的叶子由于表皮、叶绿素颗粒组成的栅栏组织和多孔薄壁细胞组织构成,入射到叶子上的太阳辐射透过上表皮,蓝、红光辐射能被叶绿素吸收进行光合作用;绿光也吸收了一大部分,但仍反射一部分,所以叶子呈现绿色;而近红外线可以穿透叶绿素,被多孔薄壁细胞组织所反射。

遥感大学期末考试重点1、遥感的特性(1)空间特性:视域范围大,具有宏观特性。

(2)光谱特性:探测的波段从可见光向两侧延伸,扩大了地物特性的研究范围(目前用于遥感的电磁波段有紫外线、可见光、红外线和微波)。

(3)时相特性:周期成像,有利于进行动态研究和环境监测。

3、遥感平台名词解释:遥感平台是装载传感器的运载工具,按高度分为:地面平台:为航空和航天遥感作校准和辅助工作。

航空平台:80 km以下的平台,包括飞机和气球。

航天平台:80 km以上的平台,包括高空探测火箭、人造地球卫星、宇宙飞船、航天飞机。

4、可见光范围(每一个波段的范围都要知道)5、遥感系统的组成(图要掌握能够画出,必考题8分,英文要写出全称及对应汉字)光学信息为模拟信号在胶片上成像;A/D 模拟信号转换为数字信号HDDT high density digital tape 高密度数字磁带;CCT Computer compatible tape计算机兼容磁带5、大气发生的散射主要有三种:瑞利散射:当大气中粒子的直径比波长小得多时发生的散射称为瑞利散射米氏散射:这种散射是指当大气中粒子的直径与辐射的波长相当时发生的散射无选择性散射:当大气中粒子的直径比波长大得多时发生的散射称为无选择性散射与大气散射有关的各种解释题(强调波段):(1)大气瑞利散射解释天空蔚蓝与朝霞夕阳的橘红色(考研):特别是对可见光而言,瑞利散射现象非常明显,因为这种散射的特点是散射强度与波长的四次方(λ4)成反比,即波长越长,散射越弱。

无云的晴空呈现蓝色,就是因为蓝光波长短,散射强度较大,因此蓝光向四面八方散射,使整个天空蔚蓝,使太阳辐射传播方向的蓝光被大大削弱。

在日出和日落时,因为这时太阳高度角小,阳光斜射向地面,通过的大气层比阳光直射时要厚得多。

在长距离的传播中,蓝光波长最短,几乎被散射殆尽,波长次短的绿光散射强度也居其次,大部分被散射掉了。

只剩下波长最长的红光,散射最弱,因此透过大气最多。

遥感课程复习重点第一章概论1、遥感的定义:在不直接接触的情况下,对目标物或自然现象远距离感知的一门探测技术。

具体地讲:是指在高空和外层空间的各种平台上,运用各种传感器获取反映地表特征的各种数据,通过传输,变换和处理,提取有用的信息,实现研究地物空间形状、位置、性质、变化及其与环境的相互关系的一门现代应用技术科学。

2、遥感的分类:(1)按工作平台分类:地面遥感、航空遥感、航天遥感;(2)按照探测电磁波的工作波段分类:可见光遥感、红外遥感、微波遥感;(3)按照遥感应用的目的分类:环境遥感、农业遥感、林业遥感、地质遥感;(4)按照资料的记录方式:成像方式、非成像方式;(5)按照传感器工作方式分类:主动遥感、被动遥感。

3、遥感技术特点:(1)宏观性、综合性(2)多源性:多平台、多时相、多波段、多尺度(3)周期性、时效性。

第二章电磁波谱与地物波谱特征1、遥感如何辨别地物的,其基础是什么:遥感之所以能够根据收集到的电磁波来判断地物目标和自然现象,是因为一切物体,由于其种类、特征和环境条件的不同,而具有完全不同的电磁波反射或发射辐射特征。

因此遥感技术主要是建立在物体反射或发射电磁波的原理之上的。

2、维恩位移定律:分谱辐射能量密度的峰值λmax波长随温度的增加向短波方向移动,且在一定的温度下,绝对黑体的温度与辐射本领最大值相对应的波长乘积为一常数,即)(λ(维恩常量)。

m=Tb3、辐射功率:单位时间内,物体表面单位面积上所发射的总辐射功能,也称为幅出度。

一种以辐射形式发射、转移、或接收的功率。

物体的总辐射功率:4、电磁波谱、波谱响应曲线的概念与二者的区别:电磁波谱:将电磁波在真空中传播的波长或频率、递增或递减依次排列为一个序谱,将此序谱称为电磁波谱。

次序为:γ射线—X射线—紫外线—可见光—红外线—微波—无线电波。

波普响应曲线:根据遥感器对波谱的相对响应(用百分数表示)与波长的关系在直角坐标系中描绘出曲线。

区别:5、解释下面这张图图中描绘了黑体在5800K时的辐射曲线,在大气层外接收到的太阳辐射照度曲线以及太阳辐射穿过大气层后在海平面接收的太阳辐射照度曲线。

从图上可以看出,太阳辐射的光谱是连续的,它的辐射特性与绝对黑体的辐射特性基本一致。

太阳辐射从近紫外到中红外这一波段区间能量最集中而且相对来说较稳定。

在X射线、 射线、远紫外及微波波段,能量小但变化大。

就遥感而言,被动遥感主要利用可见光、红外等稳定辐射,因而太阳的活动对遥感没有太大影响,可以忽略。

另外,海平面处的太阳辐射照度曲线与大气层外的曲线有很大不同。

这主要是地球大气对太阳辐射的吸收和散射造成的。

6、大气窗口:有些波段的电磁辐射通过大气后衰减较小、透过率较高,对遥感十分有利,这些波段通常称为大气窗口。

7、地球辐射分段特性:(1)0.3-2.5微米波段(主要在可见光与近红外波段),地表以反射太阳辐射为主,地球自身的辐射可以忽略;(2)2.5-6.0微米波段(主要在中红外波段),地表反射太阳辐射和地球自身的热辐射均为被动遥感的辐射源;(3)6.0微米以上的热红外波段,地球自身的热辐射为主,地表反射太阳辐射可以忽略不计。

8、常见的几种地物类型波谱特征,并会绘图,植物的光谱反射率随波长变化的一般规律地物波谱特征:在可见光与近红外波段,地表物体自身的辐射几乎等于零。

地物发出的波谱主要以反射太阳辐射为主。

太阳辐射到达地面之后,物体除了反射作用外,还有对电磁辐射的吸收作用。

电磁辐射未被吸收和反射的其余部分则是透过的部分,即:到达地面的太阳辐射能量=反射能量+吸收能量+透射能量。

一般而言,绝大多数物体对可见光都不具备透射能力,而有些物体如水,对一定波长的电磁波透射能力较强,特别是对0. 45 ~ 0. 56μm的蓝绿光波段,一般水体的透射深度可达10~20 m,清澈水体可达100 m的深度。

对于一般不能透过可见光的地面物体,波长5 cm的电磁波却有透射能力,如超长波的透射能力就很强,可以透过地面岩石和土壤。

常见地物的光谱曲线比较:(1)植物的波谱曲线:在可见波段0.55μm(绿光)附近有反射率为10%~20%的一个波峰,两侧0.45μm(蓝)和0.67μm(红)则有两个吸收带;在近红外波段0.8~1.0μm有一反射的陡坡,至1.1μm附近有一峰值,形成植被的独有特征;在近红外波段1.3~2.5μm受植物含水量影响,吸收率大增,反射率大大下降,特别是1.45μm、1.95μm和2.7μm为中心是水的吸收带,形成低谷。

这一特征是由叶绿素的影响造成的。

(2)土壤的波谱曲线:自然状态下,土壤表面的反射率没有明显的峰值和谷值;土壤的光谱特性曲线与土壤类别、含水量、有机质含量、砂、土壤表面的粗糙度、粉砂相对百分含量、土壤颗粒大小等因素有关;潮湿土壤反射波谱特性曲线较平滑,因此在不同光谱段的遥感影像上,土壤亮度区别并不明显。

(3)水体的波谱曲线:水体的反射主要在蓝绿波段,其他波段吸收率都很强,特别在近红外、中红外波段有很强的吸收带,反射率几乎为零。

纯净水在蓝光波段最高,随波长增加反射率降低。

水含泥沙时,由于泥沙的散射作用,可见波段反射率会增加,峰值出现在黄红区。

水中含有叶绿素时,近红外波段明显抬升。

含叶绿素的清水反射率峰值在绿光段,水中叶绿素越多则峰值越高。

这一特征可监测和估算水藻浓度。

而浑浊水、泥沙水反射率高于以上,峰值出现在黄红区。

(4)岩石的波谱曲线:岩石反射曲线无统一特征,矿物成分、矿物含量、风化程度、含水状况、颗粒大小、表面光滑度、色泽都有影响。

例如:浅色矿物与暗色矿物对其影响较大,浅色矿物反射率高,暗色矿物反射率低。

自然界岩石多被植、被土壤覆盖,所以与其覆盖物也有关。

例题 叙述沙土、植物、和水的光谱反射率随波长变化的一般规律。

答:(1)沙土:自然状态下,土壤表面反射曲线呈比较平滑的特征,没有明显的峰值和谷值。

干燥条件下,土壤的波谱特征主要与成土矿物和土壤有机质有关。

土壤含水量增加,土壤的反射率就会下降;(2)植物:在可见光波段绿光附近有一个波峰,两侧蓝、红光部分各有一个吸收带 ,近红外波段(0.8-1.0um )有一个有一个反射陡坡,至1.1um 附近有一峰值。

近红外波段(1.3-2.5um )吸收率大增反射率下降;(3)水: 水体的反射主要在可见光中的蓝绿光波段,近红外和中红外波段纯净的自然水体的反射率很低,几乎趋近于零。

水中含有泥沙,可见光波段反射率会增加,含有水生植物时,近红外波段反射增强。

第三章 遥感技术基础1、遥感平台的定义:遥感中搭载传感器的工具遥感平台的分类:答案一(PPT ):地球同步轨道卫星(36000 km )太阳同步轨道卫星(500-1000 km )高高度航空飞机(10000-12000 m )中低高度航空飞机(500-8000 m )直升飞机(100-2000 m )低空载体(800 m 以下)地面车辆(0-30 m )航天飞机(240-350 km )答案二(课本):按平台距地面的高度大体分为三类:地面平台、航空平台、航天平台。

地面遥感平台指用于安置遥感器的三脚架、遥感塔、遥感车等,高度在100m 以下;航空平台在100m 以上,100km 以下;航天平台一般指高度在240Km 以上的航天飞机和卫星等。

遥感平台种类还可按其他方式分,如航天的还可分为载人的(宇宙飞船、空间站、航天飞机等)和非载人的(一般的卫星);从重量来分,有小卫星和其他卫星。

2、卫星绕地球运行轨道的种类:(1)地球静止轨道(卫星与地球绕地轴作同步运转,卫星看起来似乎悬在空中不动);(2)极地轨道;(3)倾斜轨道;(4)太阳同步轨道3、卫星轨道及运行特点:卫星轨道在空间的具体形状位置,由六个轨道参数来确定:(1)升交点赤经Ω;(2)近地点角距ω;(3)轨道倾角i ;(4)卫星轨道的长半轴a ;(5)卫星轨道的偏心率(或称扁率)e=c/a (c —卫星椭圆轨道的焦距);(6)卫星过近地点时刻T 。

六个轨道参数中,a 和e 则决定了卫星轨道的形状;Ω、ω、i 和T 决定了卫星轨道面与赤道面的相对位置;倾角i 决定了轨道面与赤道面,或与地轴之间的关系。

其中,e 越大,轨道越偏,e 越小,轨道越接近圆形。

当e 固定时,a 越大则轨道离地高度H 越大。

4、卫星轨道倾角的分类:(1)0=i 时轨道面与赤道面重合;(2)90=i 时轨道面与地轴重合; (3)90 ≈i 时轨道面接近地轴,这时的轨道称近极地轨道。

5、遥感平台姿态的类型:卫星质心为坐标原点,沿轨道前进的切线方向为x 轴,垂直轨道面的方向为y 轴,垂直xy 平面的为z 轴,则卫星的姿态有三种:滚动:绕x 轴旋转的姿态角俯仰:绕y 轴旋转的姿态角航偏:绕z 轴旋转的姿态角6、太阳同步轨道:由于地球扁率(地球不是圆球形,而是在赤道部分隆起),卫星轨道平面绕地球自转轴旋转。

如果卫星轨道平面绕地球自转轴的旋转方向和角速度与地球绕太阳公转的方向和平均角速度相同,则这种卫星轨道叫太阳同步轨道。

与太阳同步轨道:所谓卫星轨道与太阳同步,是指卫星轨道面与太阳地球连线之间在黄道面内的夹角,不随地球绕太阳公转而改变。

7、实现扫描线衔接应满足的条件:假定旋转棱镜扫描一次的时间为t ,一个探测器地面分辨率为a ,若要使两条扫描带的重叠度为零,但又不能有空隙,则必须ta W =(W 为飞机的地速、a 为空间分辨率) 当a Wt >时,将出现扫描漏洞,当a Wt <时,则有部分重叠。

将H a β=代入式子得到:tH W β= 其中瞬时视场β和扫描周期t 都为常数,所以只要速度W 与航高H 之比为一常数,就能使扫描线正确衔接,不出现条纹图像。

8、覆盖周期:指地球观测卫星对地表重复覆盖一次所需的时间Landsat 系列卫星:Landsat-1~3运行周期是103.267min ,重复周期是18d ,Landsat4/5运行周期是98.9min (99min ),重复周期是16d ,Landsat-7运行周期是99min ,重复周期是16d ; Spot 卫星:运行周期是101.4min ,重复周期是26d ;nova 卫星:运行周期是107min 。

9、遥感器基本组成部分及功能:(1)收集器:收集地物辐射来的能量。

(2)探测器:将收集的辐射能转变成化学能或电能。

(3)处理器:对收集的信号进行处理。

(4)输出器:输出获取的数据10、遥感器的分类:(1)摄影类型的传感器;(2)扫描成像类型的传感器;(3)雷达成像类型的的传感器;(4)非图像类型的传感器;11、多光谱传感器的类别及成像原理:产品类别:(1)粗加工产品,它是经过了辐射校准(系统噪声改正)、几何校正(系统误差改正)、分幅注记(28.6s 扫描390次分一幅);(2)精加工产品,它是在粗加工的基础上,用地面控制点进行了纠正(去除了系统误差和偶然误差);(3)特殊处理产品。