生态学景观生态学的相关理论

- 格式:ppt

- 大小:566.00 KB

- 文档页数:37

景观生态学的基本理论一、耗散结构理论1. 耗散结构理论概述⏹一个远离平衡态的非线性的开放系统(不管是物理的、化学的、生物的乃至社会的、经济的系统),通过不断地与外界交换物质和能量,在系统内部某个变量的变化达到一定的阈值时,通过涨落,系统可能发生突变,由原来的混沌无序状态转变为一种在时间上、空间上或功能上的有序状态。

⏹由于这种在远离平衡的非线性区形成的有序结构,以能量的耗散来维持自身的稳定性,故称为“耗散结构”(dissipativestructure) 。

⏹耗散结构:位于远离平衡态的复杂系统,在外界能量流或物质流的维持下,通过自组织形成一种新的有序结构。

2. 耗散结构理论的意义⏹耗散结构理论认为:生态系统属于耗散结构系统,在于:1). 生态系统是开放系统;2). 所有生态系统都远离热力学平衡态;3). 生态系统中普遍存在着非线性动力学过程。

二、等级理论(hierarchy theory )等级理论是关于复杂系统结构、功能和动态的系统理论。

通常,等级是一个由若干个单元组成的有序系统,而复杂性常具有等级形式。

一个复杂系统由相互关联的亚系统组成,亚系统又由各自的亚系统组成,往下类推直到最低层次。

所以,等级系统中的每一层次都由不同的亚系统或整体元组成,每一级组成单元相对于低层次表现出整体特性,而对高层次则表现出从属性或制约性。

基于等级理论,复杂系统可视为由具有离散性等级层次组成的等级系统。

解析:高等级层次上的生态过程(如全球植被变化)呈现大尺度、低频率和慢速;而低等级层次的生态过程(如局地植物群落物种组成变化)为小尺度、高频率和快速。

不同等级层次间相互作用,高层次对低层次的制约作用在模型中可表达为常数,而低层次提供机制和功能,其信息常以平均值的形式来表达。

等级系统结构:分垂直和水平两种。

前者指等级系统层次数目、特征及其相互作用关系,后者指同一层次上亚系统的数目、特征和相互作用关系。

层次和整体单元的边界称为界面。

景观生态学七大原理1. 生态位原理(Niche Principle):生态位是指生物在生态系统中所处的位置及其对资源的利用状况。

生态位原理指出,生物在生态系统中的存在和发展取决于其在生态位中的适应性和竞争力。

生态系统中的物种多样性是生态位分化和特化的结果,而生态位的变化则会导致物种多样性的改变。

2. 生物多样性原理(Biodiversity Principle):生物多样性是指生态系统中所存在的生物种类的丰富程度和种内个体数量的多寡。

生物多样性原理强调,生物多样性是生态系统稳定性和功能的重要基础,也是生物资源可持续利用的关键。

保护生物多样性有助于维持生态系统的稳定和健康。

3. 空间异质性原理(Spatial Heterogeneity Principle):空间异质性是指生态系统中生物和非生物因素在空间上的不连续性。

空间异质性原理指出,空间异质性是生态系统结构和功能的基本特征,也是生物群落演替和物种分布的重要影响因素。

空间异质性对生物种群的生长、繁殖和扩散具有重要影响。

4. 时间序列原理(Temporal Sequence Principle):时间序列是指生态系统中生物和非生物因素随时间的变化规律。

时间序列原理强调,生态系统中的生物和非生物因素在时间上的变化会导致生态系统的动态演变。

时间序列原理对于理解生态系统的发展和演替具有重要价值。

5. 相互作用原理(Interaction Principle):相互作用是指生态系统中生物之间以及生物与环境之间的相互影响和相互制约。

相互作用原理指出,生态系统中的生物和非生物因素之间存在着复杂的相互作用关系,这些关系决定了生态系统的结构和功能。

相互作用原理对于理解生态系统的稳定性和生物多样性具有重要意义。

6. 能量流动与物质循环原理(Energy Flow and Matter Cycle Principle):能量流动是指生态系统中的能量传递和转化过程,物质循环是指生态系统中的物质循环和再生过程。

景观生态学的基本理论一、耗散结构理论1. 耗散结构理论概述一个远离平衡态的非线性的开放系统(不管是物理的、化学的、生物的乃至社会的、经济的系统),通过不断地与外界交换物质和能量,在系统内部某个变量的变化达到一定的阈值时,通过涨落,系统可能发生突变,由原来的混沌无序状态转变为一种在时间上、空间上或功能上的有序状态。

由于这种在远离平衡的非线性区形成的有序结构,以能量的耗散来维持自身的稳定性,故称为“耗散结构” (dissipative structure) 。

耗散结构:位于远离平衡态的复杂系统,在外界能量流或物质流的维持下,通过自组织形成一种新的有序结构。

2. 耗散结构理论的意义耗散结构理论认为:生态系统属于耗散结构系统,在于:1) . 生态系统是开放系统;2) . 所有生态系统都远离热力学平衡态;3) . 生态系统中普遍存在着非线性动力学过程。

二、等级理论 ( hierarchy theory )等级理论是关于复杂系统结构、功能和动态的系统理论。

通常,等级是一个由若干个单元组成的有序系统,而复杂性常具有等级形式。

一个复杂系统由相互关联的亚系统组成,亚系统又由各自的亚系统组成,往下类推直到最低层次。

所以,等级系统中的每一层次都由不同的亚系统或整体元组成,每一级组成单元相对于低层次表现出整体特性,而对高层次则表现出从属性或制约性。

基于等级理论,复杂系统可视为由具有离散性等级层次组成的等级系统。

解析:高等级层次上的生态过程(如全球植被变化)呈现大尺度、低频率和慢速;而低等级层次的生态过程(如局地植物群落物种组成变化)为小尺度、高频率和快速。

不同等级层次间相互作用,高层次对低层次的制约作用在模型中可表达为常数,而低层次提供机制和功能,其信息常以平均值的形式来表达。

等级系统结构:分垂直和水平两种。

前者指等级系统层次数目、特征及其相互作用关系,后者指同一层次上亚系统的数目、特征和相互作用关系。

层次和整体单元的边界称为界面。

景观生态学的原理及应用一、引言景观生态学是研究自然和人类活动对景观格局和功能的影响的学科。

它是生态学的一个重要分支,旨在理解景观变化的原因和后果,并提供可持续土地管理和保护策略。

本文将介绍景观生态学的基本原理,并探讨其在环境保护和土地规划中的应用。

二、景观生态学的基本原理1.景观格局:景观生态学关注的重点是景观的空间结构和组成。

通过研究景观格局,可以了解景观内各种生态系统之间的相互关系,以及它们对自然过程的响应。

2.生态过程:景观生态学研究的另一个关键领域是生态过程。

这些过程包括能量流动、物质循环、种间相互作用等。

了解这些过程对景观生态系统的功能和稳定性至关重要。

3.景观变化:景观生态学通过研究景观变化的原因和模式,揭示人类活动对景观格局和生态过程的影响。

这有助于制定有效的土地管理和保护策略,以实现可持续发展。

三、景观生态学的应用1. 环境保护景观生态学在环境保护方面发挥着重要作用。

通过研究和评估景观对生物多样性、生态系统功能和生态过程的影响,可以制定合理的保护策略。

例如,通过保护和恢复关键的景观连接和栖息地,可以促进物种的迁移和种群的稳定。

2. 土地规划景观生态学为土地规划提供了科学依据。

通过分析和评估不同土地利用方式对景观格局和生态过程的影响,可以优化土地利用规划,提高土地利用的效益和可持续性。

此外,景观生态学的方法还可以用于评估和预测基础设施建设对景观的影响。

3. 生态恢复景观生态学可以指导生态系统的恢复工作。

通过了解景观格局和生态过程对生态系统功能的影响,可以制定合理的恢复策略。

例如,通过恢复破碎的景观连接和栖息地,可以促进物种的迁移和重建生态系统的稳定性。

4. 城市规划景观生态学在城市规划中也有广泛应用。

城市景观的合理规划和设计可以提供更好的生态服务,改善城市环境质量。

通过研究城市景观的空间结构和组成,可以优化城市绿地系统的布局,减少环境污染,提高城市生态系统的弹性和可持续性。

四、总结景观生态学作为一门交叉学科,关注景观格局和生态过程对生态系统的影响,具有重要的理论和应用价值。

第六讲景观生态学中的一些重要理论一岛屿生物地理学理论1岛屿生物地理学理论的数学模型岛屿为自然选择、物种形成与进化,生物地理学和生态学的理论和假设的发展和检验提供了一个重要的自然实验室,其理论被广泛运用到岛屿状生境的研究中。

对于某一岛屿,MacArthur- Wilson 理论的数学模型,简称M-W模型,用一阶常微分方程表示(3.1) S(t) 表示t 时刻的物种丰富度,I是迁入率, E灭绝率。

假定I 和E 具有种间均一性、可加性以及随时间的稳定性,它们随物种丰富度的增加则呈线形变化。

I (s) = I0 [ S p – S(t)] (3.2) I0单位物种迁入率或迁如入系数,E0单位灭绝率或灭绝系数E(s) = E0 S(t) (3.3) S p大陆物种库中潜在迁入种的种数两方程合并(3.3)代入(3.2)(3.4)该微分方程表示非平衡状态是物种丰富度随时间的变化率,积分得:(3.5)S(0)是到上初始种丰富度。

当迁入率等于灭绝率(I=E)时平衡态的物种丰富度为:(3.6)该式表明,对于某以岛屿,平衡状态物种丰富度取决于单位种迁入率和灭绝率,以及大陆物种库的大小。

为了探讨物种丰富度变化率及其平衡态值的关系,方程可改写为:(3.7)由此可知,种丰富度的变化率与t时刻和平衡态时种数的差成正比,而当S(t)< Se 种的丰富度增加;S(t)>Se 时,种的丰富度减小。

如将方程(3.6)代入(3.5)得(3.8)该方程反映,种丰富度的非平衡态值与其初始值、平衡态值以及迁入系数和灭绝系数的关系。

根据方程(3.8)可以求得岛屿从某一非平衡状态达到或恢复到平衡状态所需的时间。

即,(3.9) R 是种丰富度相对于平衡值在t时刻的偏离与其初始偏离之比(3.10)物种的迁入与灭绝于岛屿的面积、大陆物种库大小以及距离岛屿的距离有关Sp 代表大陆种库的大小,D 代表距离大陆的距离 A 岛屿面积均衡理论:物种数目的多少由物种向区域中的迁入和老物种的消失的动态变化决定的,维持的物种数量是动态平衡的结果。

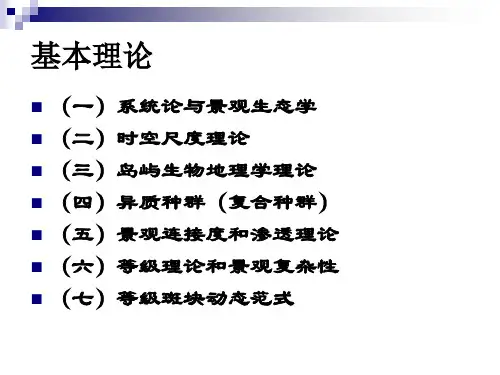

简述景观生态学理论景观生态学(Landscape Ecology)是研究在一个相当大的区域内,由许多不同生态系统所组成的整体(即景观)的空间结构、相互作用、协调功能及动态变化的一门生态学新分支。

下面由店铺为大家整理的简述景观生态学理论,希望对大家有帮助!简述景观生态学理论许多学者对景观生态学基础理论的探索已经作出了重要贡献,例如Risser等提出的5条原则,Forman等提出的7项规则等等。

但从景观生态学理论研究现状来看,目前用理论这一术语表达景观生态学的基础理论,比用原理、定律、定理等方式更适宜些。

相关学科为景观生态学提供的基础理论,概括起来主要有以下7项。

1.生态进化与生态演替理论达尔文提出了生物进化论,主要强调生物进化;海克尔提出生态学概念,强调生物与环境的相互关系,开始有了生物与环境协调进化的思想萌芽。

应该说,真正的生物与环境共同进化思想属于克里门茨。

他的五段演替理论是大时空尺度的生物群落与生态环境共同进化的生态演替进化论,突出了整体、综合、协调、稳定、保护的大生态学观点。

坦斯里提出生态系统学说以后,生态学研究重点转向对现实系统形态、结构和功能和系统分析,对于系统的起源和未来研究则重视不够。

但就在此时,特罗尔却接受和发展了克里门茨的顶极学说而明确提出景观演替概念。

他认为植被的演替,同时也是土壤、土壤水、土壤气候和小气候的演替,这就意味着各种地理因素之间相互作用的连续顺序,换句话说,也就是景观演替。

毫无疑问,特罗尔的景观演替思想和克里门茨演替理论不但一致,而且综合单顶极和多顶极理论成果发展了生态演替进化理论。

生态演替进化是景观生态学的一个主导性基础理论,现代景观生态学的许多理论原则如景观可变性、景观稳定性与动态平衡性等,其基础思想都起源于生态演替进化理论,如何深化发展这个理论,是景观生态学基础理论研究中的一个重要课题。

2.空间分异性与生物多样性理论空间分异性是一个经典地理学理论,有人称之为地理学第一定律,而生态学也把区域分异作为其三个基本原则之一。

景观生态学的原理及应用1.景观生态学的原理:(1)景观结构原理:景观生态学关注的是不同景观元素、植被类型和土地利用类型之间的相互关系。

通过分析和量化景观结构,可以了解各个元素在空间分布上的异质性和连通性,从而评估景观的功能和稳定性。

(2)功能与过程原理:景观生态学研究景观中的生物和非生物过程,并探索它们如何相互作用。

例如,通过研究食物链和能量流动,可以了解生物多样性维持和物质循环等关键生态功能。

(3)行动与管理原理:景观生态学强调人类活动对景观的影响,并提供实用的管理策略来促进可持续的土地利用。

通过制定合适的保护区域和恢复计划,可以实现景观生态学的目标。

2.景观生态学的应用:(1)保护和恢复生物多样性:景观生态学为保护和恢复生物多样性提供了重要理论和方法。

例如,通过建立连通性生态廊道,可以提供适宜的栖息地和动植物迁徙通道,促进物种多样性的维持和增加。

(2)水资源管理:景观生态学在水资源管理中具有重要的应用价值。

通过研究土地利用类型和植被覆盖对降雨径流和水质的影响,可以制定水土保持方案和水资源优化利用策略。

(3)自然灾害管理:景观生态学可以帮助预测和减轻自然灾害对景观的影响。

例如,通过研究土壤保持和植被覆盖对土地侵蚀和洪水的抑制作用,可以制定防洪和防灾的策略。

(4)城市规划与设计:景观生态学在城市规划和设计中起到重要的指导作用。

通过提供景观生态学原则和方法,可以实现城市绿化、生态廊道和可持续交通网络等可持续发展目标。

(5)森林经营和保护:景观生态学对森林经营和保护也具有重要意义。

通过研究森林结构、物种组成和生态过程,可以制定合适的林业管理计划,实现经济效益和生态效益的双赢。

在实际应用中,景观生态学通常采用地理信息系统(GIS)、遥感技术和数学模型等工具,以定量方法研究和评估景观的特征和功能。

通过与生态学、地理学、城市规划和环境管理等学科的交叉和融合,可以形成全面的景观生态学研究和管理体系,以实现可持续土地利用和生态系统保护的目标。

生态学中的景观生态研究景观生态学是生态学研究的一个分支,其主要研究对象是由生物群落、土地利用、气候等因素构成的景观。

景观生态学的研究范围广泛,涉及到生物多样性、景观格局、生态过程等诸多方面,尤其对于保护自然生态系统及改善人类居住环境具有重要意义。

本文将以生态学中的景观生态研究为主题,介绍景观生态学的概念、研究方法及应用价值。

一、景观生态学的概念景观生态学的研究对象是由生物群落、土地利用、气候等因素构成的景观,在景观尺度上探究生态系统的结构和功能,涉及到生物多样性、景观格局、生态过程等多个方面。

景观生态不只研究生态系统的内部结构和关系,还关注生态系统在不同时间和空间尺度上的连续性和连通性,研究生态系统在人类活动干扰下的演变过程。

景观生态学将生态学研究从点标度拓展至空间尺度,将传统的物种保护和生态系统保护提高到景观水平,是生态学研究的重要进展。

二、景观生态学的研究方法景观生态学有许多研究方法,包括景观分析技术、遥感技术、GIS技术、模型分析等。

下面将介绍其中一些常用的研究方法。

1. 景观分析技术景观分析技术是通过对景观的格局和功能进行量化分析,评估不同景观格局与功能之间相互作用的方法。

通过对景观要素的分类、测量和统计分析,能够获得分析结果,了解景观中生态系统的空间分布及生态过程的变化。

其中最常用的景观指数有景观多样性指数、景观分离度指数、路径长度指数、边缘密度指数、面积分维数指数等。

这些指数可以用于评估景观格局对于生态过程的影响。

2. 遥感技术遥感技术是通过在空间上获取景观信息,并进行数据处理和分析,来推测出地表和地表以下的环境特征和过程的方法。

遥感技术常用于获取景观的生态信息,包括植被类型、植被密度、土地利用类型、地形高程等。

使用遥感技术可以获取到海量的数据,结合GIS技术的分析和处理,可以深入地了解到景观格局与生态过程的关系。

3. GIS技术GIS技术是将空间数据和非空间数据相结合的信息系统。

通过对地理实体进行特征抽象、规约和编码,实现快速呈现和分析数据,对研究生态系统、制定环境规划、资源管理、土地利用等方面都有很大的帮助。

第二章(II)景观生态学理论基础一、整体论和系统论客观现实是由一系列的处于不同等级系列的整体所组成,每个整体都是一个系统,即处于一个相对稳定状态中的相互关系集合中。

与整体论相反的是还原论。

还原论:所谓还原,是一种把复杂的系统(或者现象、过程)层层分解为其组成部分的过程。

还原论认为,复杂系统可以通过它各个组成部分的行为及其相互作用来加以解释。

例如,为了考察生命,我们首先考察神经系统、消化系统、免疫系统等各个部分的功能和作用,在考察这些系统的时候我们又要了解组成它们的各个器官,要了解器官又必须考察组织,直到最后是对细胞、蛋白质、遗传物质、分子、原子等的考察。

现代科学的高度发达表明,还原论是比较合理的研究方法,寻找并研究物质的最基本构件的做法当然是有价值的。

与还原论相反的是整体论,比如考察一台复杂的机器,还原论者可能会立即拿起螺丝刀和扳手将机器拆散成几千、几万个零部件,并分别进行考察,这显然耗时费力,效果还不一定很理想。

整体论者不这么干,他们采取比较简单一些的办法,不拆散机器,而是试图启动运行这台机器,输入一些指令性的操作,观察机器的反应,从而建立起输入──输出之间的联系,这样就能了解整台机器的功能。

整体论基本上是功能主义者,他们试图了解的主要是系统的整体功能,但对系统如何实现这些功能并不过分操心。

这样做可以将问题简化。

景观生态学强调研究对象的整体特征和系统属性,从整体和系统的角度揭示景观以及景观要素之间相互联系、相互作用的共同本质和内在规律性,从而避免单纯的使用还原论的研究方法将景观分解为不同的组成部分,然后通过研究其组成部分的性质和特点去推断整体的属性。

整体论的景观生态学把构成景观整体的所有元素都作为研究的变量和目标,通过合理的设计,将各组成分有机结合,使得“整体大于部分之和”,最终是景观系统结构和功能达到整体最优。

事实上整体论总是只能进行一些初步的研究,一旦深入下去就必须使用还原论的方法。

因此,对待自然界,我们总是首先了解其大致的、整体的规律,这是整体论的方法,接着一定要再对它层层进行还原分解,以此考察和研究它的深层次本质规律。