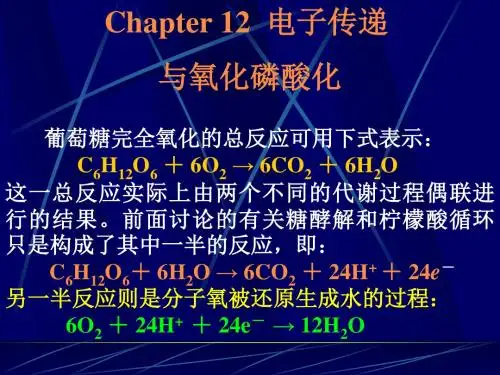

生物化学 第12章电子传递和氧化磷酸化

- 格式:ppt

- 大小:9.46 MB

- 文档页数:93

生物氧化与氧化磷酸化一、教学大纲基本要求教学大纲基本要求讲解生物氧化与氧化磷酸化,1.生物能学简介,包括化学反应的自由能,自由能变化与化学反应平衡常数的关系,标准自由能变化的加和性,高能磷酸化合物,生物氧化的概念和特点。

2.线粒体电子传递,包括线粒体电子传递过程,电子传递链,电子传递链有关的酶和载体,电子传递链的抑制剂。

3.氧化磷酸化作用,包括氧化磷酸化的,P/O比和由ADP形成ATP的部位,电子传递和ATP形成的偶联及调节机制概念,氧化磷酸化的偶联机理,氧化磷酸化的解偶联。

二、本章知识要点1、本章概述有机物分子在生物细胞内被逐步氧化生成CO2,并释放出能量。

电子传递和氧化磷酸化作用使NADH和和FADH2再氧化并以ATP捕获释放出的能量。

真核生物电子传递和氧化磷酸化作用在线粒体内膜进行,而原核生物中过程在质膜上进行。

2、自由能变、反应平衡常数、氧化还原电位体系内能用于做功的能量称为自由能。

对化学反应来说,可以把自由能看成促使化学反应达到平衡的一种驱动力。

反应物自由能的总和与产物的自由能总和之差就是该反应的自由能变化(△G)。

当△G<0时体系未达到平衡,反应可以自发正向进行;当△G>0时体系未达到平衡,必须供能反应才能正向进行;当△G=0时反应处于平衡状态。

在参加反应物质的浓度为1mol/L、压力为一个大气压(0.1MPa),温度为25℃、pH=0的条件下进行反应时自由能的变化称为标准自由能变化(△G0)。

标准自由能变化具有加和性。

对生物化学反应而言,在参加反应物质的浓度为1mol/L、压力为0.1MPa,温度为25℃、pH=7.0的条件下进行反应时自由能变为标准自由能变化(△G0)。

生化反应中自由能变与反应的平衡常数间的关系可以用△G0=-RTlnK′eq =-2.303RTlogK′eq。

氧化-还原电位(E)是物质对电子亲和力的量度。

生化反应的标准氧化-还原电势(E0 )是在标准状况(参加反应物质的浓度为1mol/L、压力为0.1MPa,温度为25℃)和pH7的条件下测量的,用伏特表示。

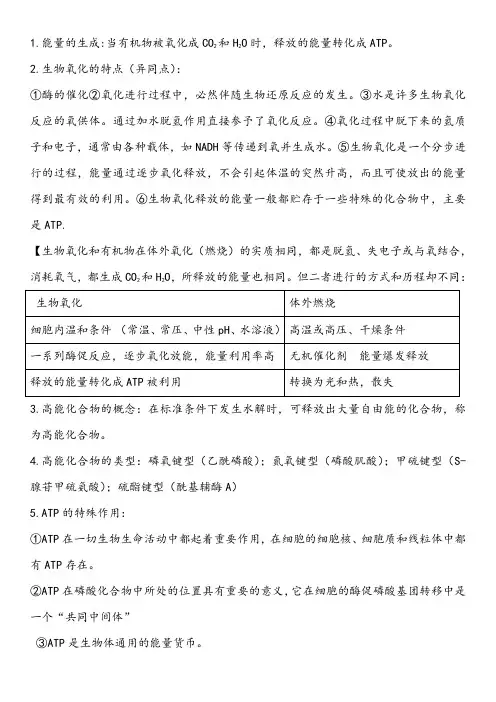

1.能量的生成:当有机物被氧化成CO2和H2O时,释放的能量转化成ATP。

2.生物氧化的特点(异同点):①酶的催化②氧化进行过程中,必然伴随生物还原反应的发生。

③水是许多生物氧化反应的氧供体。

通过加水脱氢作用直接参予了氧化反应。

④氧化过程中脱下来的氢质子和电子,通常由各种载体,如NADH等传递到氧并生成水。

⑤生物氧化是一个分步进行的过程,能量通过逐步氧化释放,不会引起体温的突然升高,而且可使放出的能量得到最有效的利用。

⑥生物氧化释放的能量一般都贮存于一些特殊的化合物中,主要是ATP.【生物氧化和有机物在体外氧化(燃烧)的实质相同,都是脱氢、失电子或与氧结合,消耗氧气,都生成CO2和H2O,所释放的能量也相同。

但二者进行的方式和历程却不同:生物氧化体外燃烧细胞内温和条件(常温、常压、中性pH、水溶液)高温或高压、干燥条件一系列酶促反应,逐步氧化放能,能量利用率高无机催化剂能量爆发释放释放的能量转化成ATP被利用转换为光和热,散失3.高能化合物的概念:在标准条件下发生水解时,可释放出大量自由能的化合物,称为高能化合物。

4.高能化合物的类型:磷氧键型(乙酰磷酸);氮氧键型(磷酸肌酸);甲硫键型(S-腺苷甲硫氨酸);硫酯键型(酰基辅酶A)5.ATP的特殊作用:①ATP在一切生物生命活动中都起着重要作用,在细胞的细胞核、细胞质和线粒体中都有ATP存在。

②ATP在磷酸化合物中所处的位置具有重要的意义,它在细胞的酶促磷酸基团转移中是一个“共同中间体”③ATP是生物体通用的能量货币。

④ATP是能量的携带者和转运者,但并不能量的贮存者。

起贮存能量作用的物质称为磷酸原,在脊推动物中是磷酸肌酸。

6.电子传递链的概念:在生物氧化过程中,代谢物上脱下的氢经过一系列的按一定顺序排列的氢传递体和电子传递体的传递,最后传递给分子氧并生成水,这种氢和电子的传递体系称为电子传递链。

又称呼吸链。

7.电子传递链的组成:FMN、辅酶Q、细胞色素b、c1、c、a、a3以及一些铁硫蛋白8.细胞色素c:唯一能溶于水的细胞色素;Q循环:通过辅Q的电子传递方式称为Q循环9.电子传递链的电子传递顺序(必考):NADH:NADH→复合体Ⅰ→Q→复合体Ⅲ→细胞色素→复合体Ⅳ→O2FADH2:FADH2→复合体Ⅱ→Q→复合体Ⅲ→细胞色素→复合体Ⅳ→O210.电子传递抑制剂的概念:能够阻断呼吸链中某部位电子传递的物质称为电子传递抑制剂。

1.丙氨酸-葡萄糖循环肌肉中的氨基酸将氨基转给丙酮酸生成丙氨酸,后者经血液循环转运至肝脏经过联合脱氨基作用再脱氨基,放出的氨用于合成尿素;生成的丙酮酸经糖异生转变为葡萄糖后再经血液循环转运至肌肉重新分解产生丙酮酸,丙酮酸再接受氨基生成丙氨酸。

丙氨酸和葡萄糖反复地在肌肉和肝之间进行氨的转运,股将这一循环过程称为丙氨酸-葡萄糖循环。

2. 光合磷酸化光合磷酸化(photophosphorylation)是植物叶绿体的类囊体膜或光合细菌的载色体在光下催化腺二磷(ADP)与磷酸(Pi)形成腺三磷(ATP)的反应。

3.底物水平磷酸化物质在生物氧化过程中,常生成一些含有高能键的化合物,而这些化合物可直接偶联ATP 或GTP的合成,这种产生ATP等高能分子的方式称为底物水平磷酸化4.酶的共价修饰调节某些酶蛋白肽链上的侧链基团在另一酶的催化下可与某种化学基团发生共价结合或解离,从而改变酶的活性,这一调节酶的活性的方式成为酶的共价修饰调节5.酮体在肝脏中,脂肪酸氧化分解的中间产物乙酰乙酸、β-羟基丁酸及丙酮,三者统称为酮体。

肝脏具有较强的合成酮体的酶系,但却缺乏利用酮体的酶系。

酮体是脂肪分解的产物,而不是高血糖的产物。

进食糖类物质也不会导致酮体增多。

6.P/O比值物质氧化时,每消耗1克原子氧所消耗无机磷的摩尔数(或ATP摩尔数),即生成ATP的克分子数7. 脂肪酸的β-氧化脂酰CoA在线粒体基质中进入β氧化要经过四步反应,即脱氢、加水、再脱氢和硫解,生成一分子乙酰CoA和一个少两个碳的新的脂酰CoA。

8.暗反应暗反应是激发分子的热力学的缓和过程,是电荷的分离、电子的传递、磷酸化或短命的中间体形成等多种基本过程。

9.光反应光反应又称为光系统电子传递反应(photosythenic electron-transfer reaction)。

在反应过程中,来自于太阳的光能使绿色生物的叶绿素产生高能电子从而将光能转变成电能。

氧化磷酸化名词解释生物化学一、氧化磷酸化名词解释呼吸链的主要功能是产生能量货币ATP。

当电子沿着呼吸链向下游传递的时候总伴随着自由能的释放,释放的自由能有很大一部分用来驱动ATP的合成,这种与电子传递偶联在一起的合成ATP方式被称为氧化磷酸化(OxP)。

二、氧化磷酸化的偶联机制1、化学渗透学说该学说由Peter Mitchell于1961年提出,其核心内容是电子在沿着呼吸链向下游传递的时候,释放的自由能转化为跨线粒体内膜(或跨细菌质膜)的质子梯度,质子梯度中蕴藏的电化学势能直接用来驱动ATP的合成。

驱动ATP合成的质子梯度通常被称为质子驱动力(pmf),它由化学势能(质子的浓度差)和电势能(内负外正)两部分组成。

支持化学渗透学说的主要证据:•氧化磷酸化的进行需要完整的线粒体内膜的存在。

•使用精确的pH计可以检测到跨线粒体内膜的质子梯度存在。

据测定,一个呼吸活跃的线粒体的膜间隙的pH要比其基质的pH 低0.75个单位。

•破坏质子驱动力的化学试剂能够抑制ATP的合成。

•从线粒体内膜纯化得到一种酶能够直接利用质子梯度合成ATP,此酶称为F1F0-ATP合酶。

•人工建立的跨线粒体内膜的质子梯度也可驱动ATP的合成2、结合变化学说1977年Paul D. Boyer提出的结合变化学说能正确地解释F1F0-ATP 合酶的作用机理。

结合变化学说可简化为:质子流动→驱动C单位转动→带动γ亚基转动→诱导β亚基构象变化→ATP释放和重新合成。

支持结合变化学说的证据:•18O同位素交换实验•John Walker获得的F1的晶体结构清楚地表明,3个β亚基处于不同的构象并和不同的核苷酸配体结合•日本科学家采取特别的手段直接观察到F1的旋转催化三、氧化磷酸化的解偶联氧化磷酸化与呼吸链通常是紧密偶联的,但是,低水平的质子泄漏时刻发生在线粒体内膜上,因此,确切地说,线粒体通常是部分解偶联的。

解偶联一般是受解偶联剂作用所致。

解偶联剂的作用机制在于它们能够快速地消耗跨膜的质子梯度,使得质子难以通过F1F0-ATP合酶上的质子通道来合成ATP,从而将贮存在质子梯度之中的电化学势能转变成热。

生物化学名词解释电子传递链:代谢物上的氢原子被脱氢酶激活脱落后,经一系列的传递体,最后传递给被激活的氧分子,生成水,参加与这一过程的体系称作呼吸链,也叫电子传递体系或电子传递链。

EMP途径:即糖酵解途径,无氧呼吸和有氧呼吸的第一阶段,把1分子葡萄糖转变为2分子丙酮酸的过程氧化磷酸化:在底物脱氢被氧化时,电子或氢原子在呼吸链上的传递过程中伴随ADP 磷酸化生成ATP 的作用,称为氧化磷酸化。

脂肪酸的β- 氧化:脂肪酸的氧化分解是从羧基端的β-碳原子开始, 经系列反应以乙酰CoA形式移去二碳单位而逐步被降解, 该过程称作脂肪酸的β-氧化.冈崎片段: DNA双链中,合成方向与复制叉移动方向不同的单链,其在合成时,先形成小的DNA 片段,称为冈崎片段不对称转录:DNA链是有极性的,RNA聚合酶以不对称的方式与启动子结合,使得转录只能沿着一个方向进行。

对一个基因而言,互补链中只有一条链被转录成RNA。

一是指双链DNA只有一股单链用作模板,二是指同一单链上可以交错出现模板链和编码链。

RNA转录时,一个转录子内是只转录一条链的DNA上的信息,表现为不对称转录半保留复制:在DNA复制时,亲代DNA的双螺旋先行解旋分开。

然后以每条链为模板,按照碱基配对原则,在这两条链上各形成一条互补链。

这样,从亲代DNA的分子可以精确地复制成两个子代DNA分子。

每个子代DNA分子中,一条链是从亲代DNA来的,另一条是新和成的链,这种复制方式称为半保留复制。

转氨基作用:在转氨酶作用下,一种氨基酸的α-氨基转移到另一种α-酮酸上生成新的氨基酸,原来的氨基酸则转变为α-酮酸,此过程成为转氨基作用联合脱氨基作用:指氨基酸转氨基作用于L-谷氨酸氧化脱氨基作用的联合。

翻译:遗传信息由转录生成的mRNA传递给新合成的蛋白质,即有核苷酸序列转换为蛋白质的氨基酸序列,这个过程称为翻译。

遗传密码与密码子:遗传密码子是指mRNA分子上编码多肽链氨基酸序列的核苷酸序列。

18电子传递和氧化磷酸化习题与答案习题1.计算以下各氧化还原反应的标准还原电位和标准自由能变化:(a)乙醛+NADH +H+→乙醇+NAD+(其中NAD+/ NADH=-0.32V, 乙醛/乙醇=-0.20)(b)CoQH2 +2细胞色素C(Fe3+) →CoQ +2细胞色素C(Fe2+)+ 2H+(其中CoQ/CoQH2=0.45,细胞色素C(Fe3+)/细胞色素C(Fe2+)=0.08)2.超声处理产生的线粒体内膜碎片,内面朝外重新闭合形成称为亚线粒体颗粒的球状膜泡。

这些颗粒能够在NADH或CoQH2这样的电子源存在时,合成ATP。

画图显示在这些颗粒中从NADH开始的电子传递、质子转运和磷酸化过程。

假定氧化磷酸化的底物过量存在,当悬浮亚线粒体颗粒的悬浮液pH上升时,ATP合成是增加还是减少?3.含有过量ADP和Pi的线粒体悬浮液的耗O2曲线如下图所示(纵坐标为氧浓度,横坐标为时间):画出(a)当t为1时加入安密妥;(b)当t为1时加入安密妥;当t达到2时加入琥珀酸;(c)当t为1时加入CN-;当t达到2时加入琥珀酸;(d)当t为1时加入寡霉素;当t达到2时加入2,4-二硝基苯酚的各个耗O2曲线。

4.任何氧化还原电对的标准还原电势都是由半电池反应确定的。

NAD+/NADH和丙酮酸/乳酸的标准还原电位分别为-0.32V和-0.19V。

(a)哪一个共轭电对有较大失去电子的倾向?(b)哪一种为较强的氧化剂?(c)求在25℃、pH7时,下列反应的标准自由能变化ΔG°′以及反应的平衡常数。

丙酮酸+NADH +H+→乳酸+NAD+5.在正常的线粒体内,电子转移速度与ATP需求紧密联系在一起的:A TP的利用率低,电子转移速度也低;ATP的利用率高,电子转移就加快。

在正常情况下,当NADH作为电子供体时,每消耗一个氧原子产生的A TP数大约为3(P/O=3)。

(a)讨论解耦联剂的浓度相对来说较低和较高时对电子转移和P/O比有什么样影响?(b)摄入解耦联剂会大量出汗和体温升高。