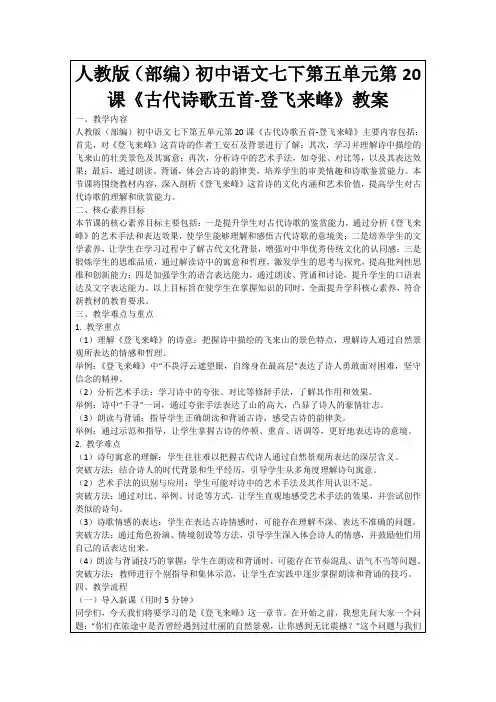

【部编版语文七年级下册】20 古代诗歌五首 教案

- 格式:doc

- 大小:260.03 KB

- 文档页数:7

部编版初中七年级下册语文《古代诗歌五首》教案部编版初中七年级下册语文《古代诗歌五首》教案精选5篇(一)教案:古代诗歌五首教学目标:1. 了解古代诗歌的发展历程和特点。

2. 学习五首古代诗歌的背景、作者以及主要内容。

3. 通过朗读、分析和讨论,理解古代诗歌的意境和审美价值。

教学重点:1. 理解古代诗歌的意境和审美价值。

2. 掌握五首古代诗歌的背景、作者以及主要内容。

教学准备:1. 教材《古代诗歌五首》2. 多媒体设备教学过程:导入(5分钟):1. 导入课堂气氛,介绍古代诗歌在中国文学史中的地位和价值。

2. 引导学生讨论古代诗歌的特点和形式。

正文(40分钟):1. 分组朗读:将学生分为几个小组,让每个小组选取一首诗歌进行朗读。

2. 讨论分析:让学生根据所选诗歌,分享他们对诗歌的理解和感受,指导学生从诗歌的意象、声调、节奏等方面进行分析。

3. 背景介绍:通过多媒体设备,向学生展示五首古代诗歌的背景、作者以及主要内容。

4. 整体理解:让学生阅读整篇诗歌,理解其中的意境和主旨,分析作者通过诗歌表达的思想情感。

5. 交流讨论:引导学生展开诗歌的讨论,分享自己的理解和感受。

总结(5分钟):1. 总结本节课学到的知识和体会,强化学生对古代诗歌的理解和欣赏能力。

2. 提出问题,引导学生思考:古代诗歌对我们有什么启示和意义?课后作业:1. 选择一首自己喜欢的古代诗歌进行欣赏和分析。

2. 思考并书写对古代诗歌的认识和感悟。

板书设计:古代诗歌五首作者背景内容(根据具体五首诗歌进行板书)部编版初中七年级下册语文《古代诗歌五首》教案精选5篇(二)教学目标:1.了解作者胡适的生平及其写作风格。

2.理解短文中的主要情节和人物形象。

3.分析短文中的语言技巧和修辞手法。

4.培养学生的批判性思维能力和综合阅读能力。

教学重点:1.分析短文中的主题和情节。

2.学习理解短文中的隐含意义。

3.分析短文中的语言技巧和修辞手法。

教学难点:1.分析短文中的主题和情节。

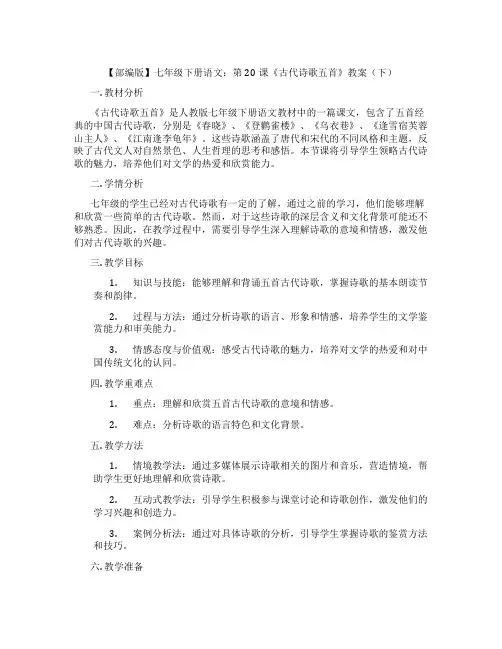

【部编版】七年级下册语文:第20课《古代诗歌五首》教案(下)一. 教材分析《古代诗歌五首》是人教版七年级下册语文教材中的一篇课文,包含了五首经典的中国古代诗歌,分别是《春晓》、《登鹳雀楼》、《乌衣巷》、《逢雪宿芙蓉山主人》、《江南逢李龟年》。

这些诗歌涵盖了唐代和宋代的不同风格和主题,反映了古代文人对自然景色、人生哲理的思考和感悟。

本节课将引导学生领略古代诗歌的魅力,培养他们对文学的热爱和欣赏能力。

二. 学情分析七年级的学生已经对古代诗歌有一定的了解,通过之前的学习,他们能够理解和欣赏一些简单的古代诗歌。

然而,对于这些诗歌的深层含义和文化背景可能还不够熟悉。

因此,在教学过程中,需要引导学生深入理解诗歌的意境和情感,激发他们对古代诗歌的兴趣。

三. 教学目标1.知识与技能:能够理解和背诵五首古代诗歌,掌握诗歌的基本朗读节奏和韵律。

2.过程与方法:通过分析诗歌的语言、形象和情感,培养学生的文学鉴赏能力和审美能力。

3.情感态度与价值观:感受古代诗歌的魅力,培养对文学的热爱和对中国传统文化的认同。

四. 教学重难点1.重点:理解和欣赏五首古代诗歌的意境和情感。

2.难点:分析诗歌的语言特色和文化背景。

五. 教学方法1.情境教学法:通过多媒体展示诗歌相关的图片和音乐,营造情境,帮助学生更好地理解和欣赏诗歌。

2.互动式教学法:引导学生积极参与课堂讨论和诗歌创作,激发他们的学习兴趣和创造力。

3.案例分析法:通过对具体诗歌的分析,引导学生掌握诗歌的鉴赏方法和技巧。

六. 教学准备1.多媒体课件:制作与诗歌相关的图片、音乐和视频,用于课堂展示和情境营造。

2.诗歌文本:准备五首诗歌的文本,标注好朗读节奏和韵律。

3.参考资料:收集相关的诗歌解析和文化背景资料,用于课堂分析和拓展。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用多媒体展示春天的美景,引导学生感受春天的气息。

然后提问:“你们知道哪些关于春天的诗歌?”学生回答后,引出本节课的主题《古代诗歌五首》。

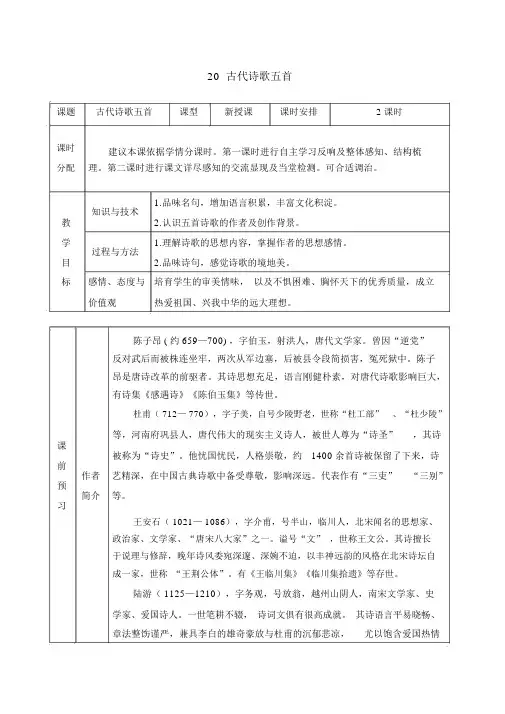

20古代诗歌五首课题古代诗歌五首课型新授课课时安排 2 课时课时分配建议本课依据学情分课时。

第一课时进行自主学习反响及整体感知、结构梳理。

第二课时进行课文详尽感知的交流显现及当堂检测。

可合适调治。

知识与技术1.品味名句,增加语言积累,丰富文化积淀。

教 2.认识五首诗歌的作者及创作背景。

学过程与方法1.理解诗歌的思想内容,掌握作者的思想感情。

目 2.品味诗句,感觉诗歌的境地美。

标感情、态度与培育学生的审美情味,以及不惧困难、胸怀天下的优秀质量,成立价值观热爱祖国、兴我中华的远大理想。

陈子昂 ( 约 659—700) ,字伯玉,射洪人,唐代文学家。

曾因“逆党”反对武后而被株连坐牢,两次从军边塞,后被县令段简损害,冤死狱中。

陈子昂是唐诗改革的前驱者。

其诗思想充足,语言刚健朴素,对唐代诗歌影响巨大,有诗集《感遇诗》《陈伯玉集》等传世。

杜甫( 712— 770),字子美,自号少陵野老,世称“杜工部” 、“杜少陵”等,河南府巩县人,唐代伟大的现实主义诗人,被世人尊为“诗圣”,其诗课被称为“诗史”。

他忧国忧民,人格崇敬,约1400 余首诗被保留了下来,诗前作者艺精深,在中国古典诗歌中备受尊敬,影响深远。

代表作有“三吏”“三别”预简介等。

习王安石( 1021— 1086),字介甫,号半山,临川人,北宋闻名的思想家、政治家、文学家、“唐宋八大家”之一。

谥号“文” ,世称王文公。

其诗擅长于说理与修辞,晚年诗风委宛深邃、深婉不迫,以丰神远韵的风格在北宋诗坛自成一家,世称“王荆公体”。

有《王临川集》《临川集拾遗》等存世。

陆游( 1125—1210),字务观,号放翁,越州山阴人,南宋文学家、史学家、爱国诗人。

一世笔耕不辍,诗词文俱有很高成就。

其诗语言平易晓畅、章法整饬谨严,兼具李白的雄奇豪放与杜甫的沉郁悲凉,尤以饱含爱国热情对后辈影响深远。

代表作有《剑南诗稿》《放翁逸稿》等。

龚自珍( 1792— 1841),字璱人,号定庵。

【导语】唐宋诗词是我国古代⽂化的艺术瑰宝,多读多背必有好处。

®⽆忧考⽹准备了以下教案,希望对你有帮助!篇⼀ 教学⽬标: 1、有感情地朗读诗歌,感受诗歌的节奏和韵律。

2、体会诗⼈表达的情感,理解诗歌中所蕴含的哲理。

3、学习知⼈论世的阅读诗歌的⽅法。

教学⽅法:诵读法、合作探究法 学法:⾃主学习与合作交流相结合。

课前准备:布置学⽣查找作者的简介和每⾸诗的写作背景。

反复诵读诗歌,结合思考探究⾃主探究诗歌。

课时:2课时 教学过程: 第⼀课时 ⼀、学习《登幽州台歌》 1、激发兴趣,导⼊古诗 同学们,有这样⼀位诗⼈,他胸怀⼤志,博览群书;有这样⼀位诗⼈,他屡受排挤,报国⽆门;有这样⼀位诗⼈,他独上⾼楼,难寻知⾳。

于是他百感交集,不禁悲从⼼中来,写下了⼀⾸千古绝唱的诗。

今天我们⼀起⾛进唐代诗⼈陈⼦昂的内⼼世界。

板书课题《登幽州台歌》。

2、展⽰⾃学,夯实基础 1)作者简介 陈⼦昂,唐代⽂学家。

字伯⽟,梓州射洪(今属四川)⼈。

少任侠。

举光宅进⼠,以上书论政,为武则天所赞赏,拜麟台正字,右拾遗。

后世因称陈拾遗。

敢于陈述时弊。

曾随武攸宜征契丹。

后解职回乡,为县令段简所诬,⼊狱,忧愤⽽死。

于诗标举汉魏风⾻,强调兴寄,反对柔靡之风。

是唐代诗歌⾰新的先驱,有《陈伯⽟集》传世。

2)写作背景 武则天万岁通天元年(696),契丹李尽忠、孙万荣等攻陷营州。

武则天委派武攸宜率军征讨,陈⼦昂在武攸宜幕府担任参谋,随同出征。

武为⼈轻率,少谋略。

次年兵败,情况紧急,陈⼦昂请求遣万⼈作前驱以击敌,武不允。

稍后,陈⼦昂⼜向武进⾔,武不听,反把他降为军曹。

诗⼈接连受到挫折,眼看报国宏愿成为泡影,因此登上蓟北楼(即幽州台,遗址在今北京西南),慷慨悲吟,写下了《登幽州台歌》。

3、诵读经典,理解诗句意思 请同学们认真听诗歌朗诵录⾳,然后⼤声朗读诗歌,结合注释既⼯具书理解诗句的意思。

1)读准下⾯字⾳。

怆然(chuàng)涕下(tì) 2)读出韵味和节奏。

20.古代诗歌五首1.正确、流利、有感情地朗读和背诵这五首诗。

2.借助注释、课后练习,初步理解古诗大意,体会作者表达的思想感情。

借助注释和课后练习,以及相关资料,初步理解古诗大意,体会作者表达的思想感情。

2课时。

结合《》(预习助读)预习课文。

第一课时一、学习《登幽州台歌》导入:同学们,在我国源远流长、丰富多彩的文化长河中,诗歌就像是一朵馨香独具的奇葩,永开不败。

有这样一位诗人,他胸怀大志,博览群书;有这样一位诗人,他屡受排挤,报国无门;有这样一位诗人,他独上高楼,难寻知音。

于是他百感交集,不禁悲从心中来,写下了一首传唱千古的诗。

今天老师将和同学们一起走进诗人的内心世界,领略中华古诗的魅力。

大家知道这位诗人是谁吗?这样一位才子,这样一位胸怀大志的诗人写下的诗会带给我们怎样的感受呢,今天我们就学习他写的《登幽州台歌》。

(一)初步感知1.板书课题(提醒学生认真看师书写课题,注意字的笔顺笔画,“幽”字中间一竖要写得长一些),齐读课题。

2.谁来说说课题的意思?幽州台在哪儿?(登上幽州台的感受)到底是怎样的感受呢?(心旷神怡、豪气、空旷、不妨融入自己的想象再读课题吧。

)3.初读古诗。

(二)深入理解1.师:诗人登上幽州台,放眼山河,思绪万千。

他心中到底是忧虑大唐社稷还是感伤文化的萧条呢?我们一起谈谈自己的感受吧。

(预设:生不逢时的惆怅之情、怀才不遇的哀叹、报国无门的悲愤、知音难觅的苦闷、建功立业的渴望、理想破灭的痛苦、“独”字渲染了诗人不可名状的孤独悲凉质感、“怆然而涕下”逼真地描绘了诗人热泪飞洒的情态和悲愤。

)2.升华朗读(苍天无语,只能静静地听他倾诉,北风呼啸,替他把满腔悲愤宣泄,情何以堪,——让我们把诗人的情感宣泄出来吧。

)生齐读古诗。

听了大家的朗读,老师也想替诗人把感情宣泄出来(师配乐朗读)。

3.练习背诵二、学习《望岳》(一)作者及背景简介。

(二)朗读诗歌。

1.老师范读《望岳》。

学生听读,要求听准字音,把握五言古诗的诵读节奏。

20古代诗歌五首教课方案【知识与能力】1.正确、流畅、有感情地朗诵和背诵诗歌。

2.借助说明,初步理解古诗粗心,领会作者表达的思想感情和诗歌中蕴涵的哲学道理。

【过程与方法】读好诗句,整体掌握,朗读赏析,意会感情,拓展延长。

【感情、态度与价值观】领会诗人在诗歌中所表露出的激烈感情。

导语设计设计 1:(文本导入)同学们,在我国积厚流光、丰富多彩的文化长河中,诗歌就像是一朵馨香独具的奇葩,永开不败。

有这样一位诗人,他胸襟弘愿,博学多才;有这样一位诗人,他屡受排斥,报国无门;有这样一位诗人,他独上高楼,难寻知己。

于是他感慨万千,不由悲从心中来,写下了一首千古绝唱的诗。

今日老师将和同学们一同走进诗人的内心世界,领会中华古诗的魅力。

大家知道诗人是谁吗?下边我们就一道去诗中探秘设计 2:(视频导入)同学们,你们有没有看过黄山上的飞来山吗?(出示图画)你们感觉奇异不奇异?山上为何会有这样的一座山呢?今日我们来看王安石是怎么看的?设计 3:(激发兴趣)大家都知道五岳之首的泰山吧?你可否用词、短语或语句来描述你印象中的泰山1部编版七年级语文人教版下册教课方案_20 古代诗歌五首教课方案1 / 12呢?(简单评论后转入杜甫的《望岳》)设计 4:(背景导入)鸦片战争的前一年,以前富强的大清帝国行将衰败。

腐败的清政府对外奴颜婢膝,对内大举打压,官吏贪污腐败,百姓民生凋零。

这时候,龚自珍写下了今日我们要学的这首诗—《己亥杂诗》。

第 1课时学习目标1.正确、流畅、有感情地朗诵和背诵诗歌。

(要点)2.借助说明,初步理解古诗粗心,领会作者表达的思想感情。

(重难点)学习过程目标导学一:朗诵诗歌,初步感知1. 板书课题(提示学生认真看老师书写的课题,注意字的笔顺笔【教课提示】画,“幽”字中间一竖要写长些),齐读课题,谁来谈谈课题的意思。

要修业生在幽州台在哪儿?究竟是如何的感觉呢?读诗的过程中结登上幽州台的感觉,神清气爽、英气、空阔、不如融入自己的想象合课下说明或查再读课题。

20 古代诗歌五首教学准备教学目标【知识与技能】1.正确、流利、有感情地朗读和背诵这五首诗。

2.学习赏析名句的方法。

【过程与方法】借助注释、课后练习,初步理解古诗大意,体会作者表达的思想感情。

【情感、态度与价值观】感受诗歌之美,激发对中华传统文化的热爱。

教学方法1.朗读法:指导学生注意诗歌的节奏和韵律,有感情地朗读,在朗读中体会诗的内涵,品出诗的情味。

2.讨论、点拨法:教师艺术性地设问,让学生找出最能体现诗歌意境的诗句,分析诗歌所表达的情感。

课前准备师:准备多媒体教学资料和优质音频资料。

生:课前预习古诗词,了解作者及写作背景。

教学课时三课时教学过程第一课时登幽州台歌导入新课同学们,有这样一位诗人,他胸怀大志,博览群书;有这样一位诗人,他屡受排挤,报国无门;有这样一位诗人,他独上高楼,难寻知音。

于是他百感交集,不禁悲从心中来,写下了一首千古绝唱的诗。

今天我们一起走进唐代诗人陈子昂的内心世界。

基础梳理1.字词清单(1)生字注音怆.然(chuàng)涕.(tì)(2)理解词义①悠悠:形容时间的久远和空间的广大。

②怆然:悲伤的样子。

③涕:眼泪。

2.作者简介陈子昂(661—702),字伯玉,梓州射洪(今属四川)人,唐代文学家。

他是唐代诗歌革新的先驱,对唐诗发展颇有影响。

反对浮艳颓靡文风,重视散体。

有《陈伯玉集》。

3.背景探寻陈子昂是一个具有政治见识和政治才能的文人。

他直言敢谏,对武后朝的不少弊政,常常提出批评意见,但不为武则天采纳,并曾一度因“逆党”株连而下狱。

他的政治抱负不能实现,反而受到打击,这使得他心情非常苦闷。

通天元年(696),契丹李尽忠、孙万荣等攻陷营州。

陈子昂作为参谋,屡次向武则天进言,屡遭降职,诗人接连受到挫折,眼看报国宏愿成为泡影,因此登上蓟北楼,慷慨悲吟,写下《登幽州台歌》。

整体感知这首诗的主题是什么?这首诗通过写登临幽州台的所想所感,抒发作者怀才不遇、寂寞无聊的愁苦情怀。

20古代诗歌五首【教学目标】1、学习这五首诗,理解诗意,有感情地朗读并背诵。

2、想象诗句描绘的景象,理解诗中蕴含的道。

3、理解作者的思想感情。

【教学重点】体会诗歌表达的情感,理解诗歌中蕴含的哲理。

【教学难点】从练字、赏句的角度品味诗歌,理解诗歌所蕴含的哲理。

【教学准备】课件【教学安排】2课时第一课时一创设情景,导入新课(5分钟)同学们,走进我国古代文化长廊,优秀诗歌灿若繁星,名家大师层出不穷,诗歌以其凝练的语言、含蓄而丰富的内蕴,将我们带入了一个崇高的艺术殿堂,给我们带来了美的享受。

今天,我们一起走进《古代诗歌五首》,去感受古代大师们给我们带来的光辉哲理与思想启迪……二学习《登幽州台歌》(15分钟)(一)作者简介陈子昂(661——702),唐代文学家,因曾任右拾遗,后世称为陈拾遗。

“右拾遗”属唐朝时的小官,是咨询建议官员,类似于我们现在的监察科科长。

本诗写于武则天万岁通天元年(696),当时武则天命建安王武攸宜征讨契丹,陈子昂任右拾遗参谋军事。

武攸宜缺乏将略,军事失利,陈子昂屡次进言,不仅不被采纳,还被贬为军曹【设计意图】诗歌语言凝练,内容丰富,学生不容易理解其中蕴含的情感,了解作品的写作背景,能根据作者写实诗时的心情、经历等来更好地理解诗歌的内容和作者的感情。

(二)初读诗歌,整体感知1、生自由读,要读准字音,借助解释理解“悠悠”“怅然”的意思。

2、抽查学生自读情况。

3、明确诗歌节奏。

【设计意图】诗歌言简意赅,多读能让学生增强语感,在反复读的过程中加快对诗歌的理解。

(三)品读诗歌赏析作品1、根据作者的生平及本诗的写作背景,说说这首诗的大意是什么。

作者看不到明君而产生的伤心难过的心情。

2、诗句解说往前不见古代招贤的圣君,向后不见后世求才的明君。

只有那苍茫天地悠悠无限,止不住满怀悲伤热泪纷纷。

3、念天地之悠悠”,你是怎样理解“悠悠”一词的?“悠悠”形容时间久远和空间广大。

这个词的运用,把个人放置到无边宇宙的背景中,使人显得渺小孤寂,从而产生一种苍茫的孤独。

部编版七年级下册语文《古代诗歌五首》优秀教案20 古代诗歌五首1.登幽州台歌教学目标:1.体味诗的阔大苍凉的意境之美2.理解诗人怀才不遇的苦闷3.诗人的形象教学过程:导语:千金市骨。

燕昭王成为明君圣主的代表,黄金台也成了明君圣主礼遇贤才的象征。

此后,有多少怀才不遇的文人,登上幽州台,凭古吊今,感怀时世。

今天,我们就来学习唐代诗人陈子昂的一首诗《登幽州台歌》。

一、文学常识:1.这是一首古诗,很少格律限制,形式自由灵活。

2.陈子昂:字伯玉,唐代文学家。

二、读:断句,语速,语调,节奏三、释题,背景陈子昂是一个很有政治头脑和军事眼光的人,武则天当政时,契丹南侵,武则天派建安王武攸宜出兵抗敌,任陈子昂为参军。

陈子昂提出的正确主张武攸宜都不予理睬,结果兵败,但武攸宜不思悔改,反而把失败的责任推到陈子昂身上。

陈子昂内心无比痛苦,他独自一人来到附近的幽州台上,吊古伤今,写下了这首传世名作。

四、赏析1.前两句诗是什么角度写的?“古人”指谁?“来者”指谁?写出了作者怎样的境遇?——时时角度(前、后)。

古人指古代礼贤下士的明君,来者指现代礼贤下士的明君。

“前不见”“后不见”,时间无止无休,而自己的生命短暂,而自己因“不见”明君,不能施展自己的才华,功业未成,空老一生。

写出了作者生不逢时,怀才不遇(胸怀才学但生不逢时,难以施展)的境遇,表达了作者内心的愁苦之情。

2.后两句诗是从什么角度写的?诗人为什么见此景而涕下?——空间角度(天、地)。

空间无限辽远。

在无限的时间与空间面前,诗人感到孤独,寂寞,悲凉。

自己生不逢时,怀才不遇,功业未成,空老一生,面对此景,想到自己的境遇,怎么能不“怆然涕下”?怆然:伤感的样子;涕,眼泪。

3.登临:诗人登到高处叫“登临”,临,面对。

登到高处面对开阔的景物,人的心胸会为之一变,于是便有了许多联想和想象,抒发出来,写下来,就是诗文。

陈子昂登临幽州台,面对无限的时空,不免产生一种孤寂悲凉之感,再联想到自己的境遇,便产生了生不逢时,怀才不遇的愁苦心情。

人教部编版语文七年级下册教学设计

20 古代诗歌五首

课题古代诗歌五首课型新授课课时安排2课时

课时

分配

建议本课依据学情分课时。

第一课时进行自主学习反馈及整体感知、结构梳理。

第二课时进行课文具体感知的交流展示及当堂检测。

可适当调节。

教

学

目

标

知识与技能

1.品味名句,增加语言积累,丰富文化积淀。

2.了解五首诗歌的作者及创作背景。

过程与方法

1.理解诗歌的思想内容,把握作者的思想感情。

2.品味诗句,感受诗歌的意境美。

情感、态度与

价值观

培养学生的审美情趣,以及不惧困难、胸怀天下的优质品质,树立

热爱祖国、兴我中华的远大理想。

课

前

预

习

作者

简介

陈子昂(约659—700),字伯玉,射洪人,唐代文学家。

曾因“逆党”反对武后而被株连下狱,两次从军边塞,后被县令段简迫害,冤死狱中。

陈子

昂是唐诗革新的前驱者。

其诗思想充实,语言刚健质朴,对唐代诗歌影响巨

大,有诗集《感遇诗》《陈伯玉集》等传世。

杜甫(712—770),字子美,自号少陵野老,世称“杜工部”、“杜少陵”

等,河南府巩县人,唐代伟大的现实主义诗人,被世人尊为“诗圣”,其诗

被称为“诗史”。

他忧国忧民,人格高尚,约1400余首诗被保留了下来,诗

艺精湛,在中国古典诗歌中备受推崇,影响深远。

代表作有“三吏”“三别”

等。

王安石(1021—1086),字介甫,号半山,临川人,北宋著名的思想家、政治家、文学家、“唐宋八大家”之一。

谥号“文”,世称王文公。

其诗擅长

于说理与修辞,晚年诗风含蓄深沉、深婉不迫,以丰神远韵的风格在北宋诗

坛自成一家,世称“王荆公体”。

有《王临川集》《临川集拾遗》等存世。

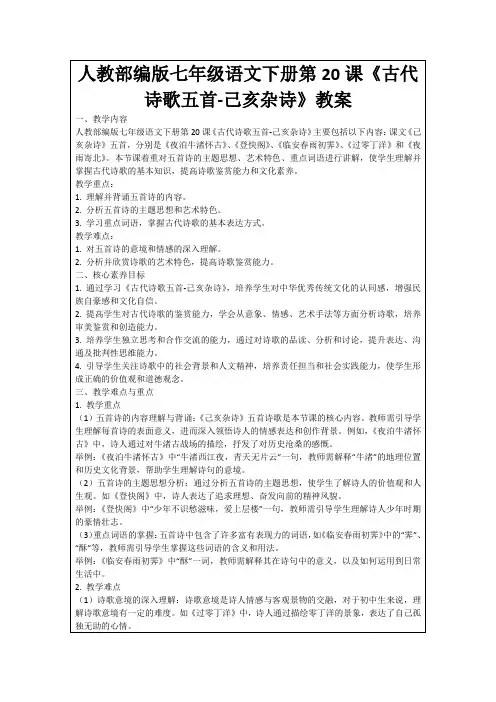

知识即兴而作,随心而述。

代表性的有回文诗、字谜诗、打油诗等。

这些诗各有特点,有些具有一定的思想性和艺术性,深受人们的喜爱,流传至今。

如初

唐诗人沈佺期的《杂诗三首》。

(2)随感而作的无题诗,指写随机产生的零星

感想和琐事,不定题目的诗,可以作为单首诗名,也可以作为组诗名。

如龚

自珍的《己亥杂诗》,共315首,多咏怀和讽喻之作,是作者将自己在己亥

年南归北上往返途中的见闻感受写成了三百余首杂诗,统名于此。

通假

字

荡胸生曾.云(同“层”,层叠)

古今

异义

前.不见古人(古义:过去。

今义:方位词,与“后”相对。

)

造化

..钟神秀(古义:指天地、大自然。

今义:福分,运气。

)

阴阳

..割昏晓(古义:指山的北面和南面。

今义:指人间和阴间。

)

不畏浮云

..遮望眼(古义:暗喻奸佞的小人。

今义:指飘浮在天空中的云彩。

)丰年留客足鸡豚.(古义:指猪肉。

今义:泛指小猪。

)

词类

活用

一览众山小.(形容词的意动用法,以……为小)

前.不见古人,后.不见来者(方位词用作名词,过去或未来的人、事)

飞来山上千寻.塔(动词用作量词,古代长度单位,八尺为一寻)文言

句式

倒装句:荡胸生曾云(主谓倒装,应是“生曾云荡胸”)

新

课

导

入

漫步在古诗苑中,那纷繁复杂的感情、博大精深的思想、深邃幽远的意境、精彩优美的语言……深深地吸引着我们。

今天,就让我们一起来欣赏这五首古诗,相信这边风景独好。

新

课

展

开

登幽州台歌

【整体感知】

读通诗意。

向前看不见古之贤君,向后望不见当今明主。

一想到天地无穷无尽,我倍感凄凉独自落泪。

喻中表现出一种不甘自弃、昂扬奋进的精神。

写作方法运用【深入研读,探究方法】

《登幽州台歌》:直抒胸臆,苍凉悲壮。

这首诗传达出时间的绵长无尽,以及个人置身其中的孤独感,唤起的是人类共有的那种在广袤时空中常不知自己置身何处且何去何从的茫然感。

它在艺术表现上的最大特色是直抒胸臆,不借助具体的景或事,而靠感情本身的力量来打动人。

《望岳》:情景交融,虚实相生。

这首诗是以“望”字统摄全诗的,首句设问,次句作答。

第三句虚写,表面写泰山有神秀之气,实际抒发了诗人内心感受,对泰山赏慕有加。

第四句实写,极尽夸张写泰山山势之高峻。

五六句亦景亦情,情由景生。

诗人的胸怀随泰山之云雾缭绕而激荡,眼界因极目仰望而为之开阔。

七八句化用孔子名句,深化主旨:不止于望岳,誓欲大展宏图于未来。

《登飞来峰》:拔高诗境,高瞻远瞩。

诗的转、结两句承接前两句写景议论抒情,绝妙情语,点睛之笔,使诗歌既有生动的形象又有深刻的哲理,表现了诗人在政治上高瞻远瞩,不畏奸邪的勇气和决心,深谙人不能只为眼前的利益,应该放眼大局和长远。

《游山西村》:融情于景,耐人咀嚼。

诗人描述了山水萦绕的迷路感觉与移步换形又见新景象的喜悦之情;人们从中领悟到蕴含的生活哲理——不论前路多么难行难辨,只要坚定信念,勇于开拓,人生就能“绝处逢生”(出现一个充满光明与希望的崭新境界),表达了作者对淳朴、闲适的田园生活的喜爱之情。

《己亥杂诗》(其五):构思巧妙,立意深远。

这首诗构思新颖独特,一反历代文人对花落泪、对月伤怀的情调,歌颂了落花的积极作用,从而表明自己虽然离开了以前的职位,但是为国家、社会、民众献身的决心始终不变。

此诗格调激昂向上,历来为人们所传诵。

【方法活用,片段作文】

将这五首诗歌中的任意一首改写为小散文。

教

学

板

书

布置作业:教师引导学生课后完成本课时对应练习,并预习下一课时内容。

对于古代诗歌的教学应将背诵古诗和理解诗歌诗意放在第一位。

只有读通了诗歌,才能更深入地理解其主旨。

因此我采用了一起背诵古诗的小组比赛的形式,效果十分不错。