人口学基础研究专题与参考书目

- 格式:docx

- 大小:21.29 KB

- 文档页数:3

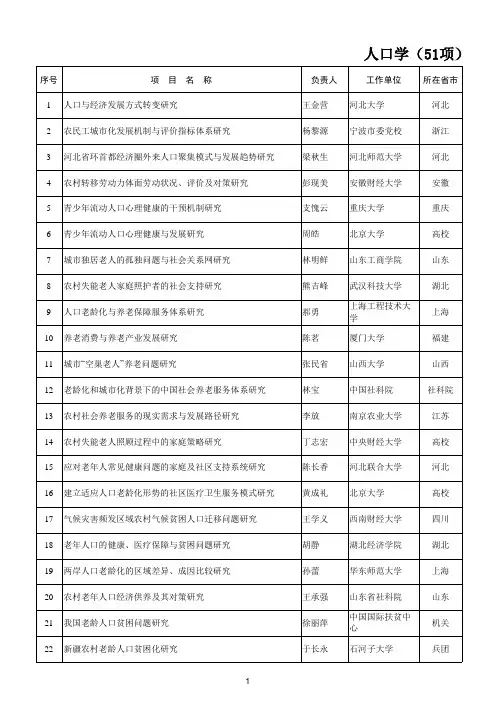

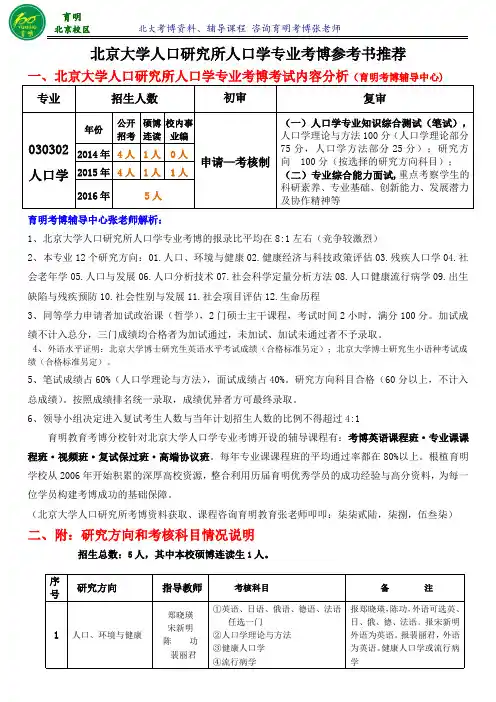

北京大学人口研究所人口学专业考博参考书推荐一、北京大学人口研究所人口学专业考博考试内容分析(育明考博辅导中心)专业招生人数初审复审030302人口学年份公开招考硕博连读校内事业编申请—考核制(一)人口学专业知识综合测试(笔试),人口学理论与方法100分(人口学理论部分75分,人口学方法部分25分);研究方向100分(按选择的研究方向科目);(二)专业综合能力面试,重点考察学生的科研素养、专业基础、创新能力、发展潜力及协作精神等2014年4人1人0人2015年4人1人1人2016年5人育明考博辅导中心张老师解析:1、北京大学人口研究所人口学专业考博的报录比平均在8:1左右(竞争较激烈)2、本专业12个研究方向:01.人口、环境与健康02.健康经济与科技政策评估03.残疾人口学04.社会老年学05.人口与发展06.人口分析技术07.社会科学定量分析方法08.人口健康流行病学09.出生缺陷与残疾预防10.社会性别与发展11.社会项目评估12.生命历程3、同等学力申请者加试政治课(哲学),2门硕士主干课程,考试时间2小时,满分100分。

加试成绩不计入总分,三门成绩均合格者为加试通过,未加试、加试未通过者不予录取。

4、外语水平证明:北京大学博士研究生英语水平考试成绩(合格标准另定);北京大学博士研究生小语种考试成绩(合格标准另定)。

5、笔试成绩占60%(人口学理论与方法),面试成绩占40%。

研究方向科目合格(60分以上,不计入总成绩)。

按照成绩排名统一录取,成绩优异者方可最终录取。

6、领导小组决定进入复试考生人数与当年计划招生人数的比例不得超过4:1育明教育考博分校针对北京大学人口学专业考博开设的辅导课程有:考博英语课程班·专业课课程班·视频班·复试保过班·高端协议班。

每年专业课课程班的平均通过率都在80%以上。

根植育明学校从2006年开始积累的深厚高校资源,整合利用历届育明优秀学员的成功经验与高分资料,为每一位学员构建考博成功的基础保障。

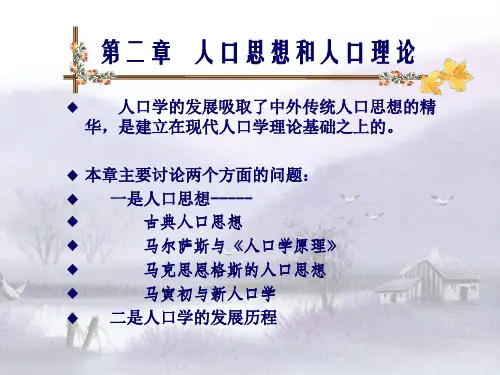

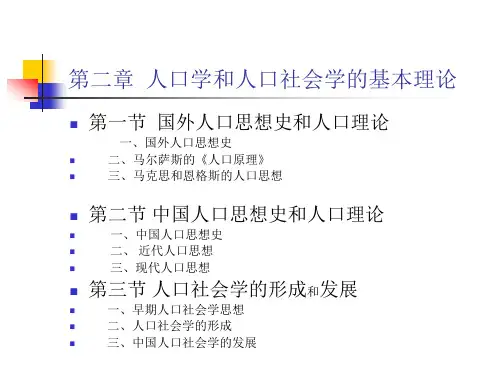

人口社会学目录第一编:导论一、人口社会学的基本概念1.人口2.人口社会学3.人口社会学的研究对象4.人口社会学的研究意义5.人口社会学的研究内容6.人口社会学的研究方法二、人口思想的形成和发展1.早期国外的人口思想(1)古希腊的人口思想:柏拉图、亚里士多德(2)宗教人口思想2.资本主义发展初期的人口思想(1(2(主要是他的思想,考试题)两个前提(两个原理)、两个级数、三个命题、两个抑制理论(减少人口的途径)(3)马克思和恩格斯的人口思想驳斥马尔萨斯人口压力的假设“两种生产”的原理人口的阶级观3.西方人口社会学的形成和发展(1)早期人口社会学的思想斯宾塞杜蒙特(分析人口变化的三种途径、社会毛细管学说)涂尔干(社会分工导致了人口的增长)(2)人口社会学的形成和发展第一阶段:明确把人口变量放入社会学研究中第二阶段:系统地用社会学的视角论述人口的问题第三阶段:二战之后的专题研究4.中国人口社会学思想和人口理论(1)中国传统的人口思想增值人口观:孔子、孟子、墨子适度人口思想:商鞅、韩非(2)近代人口思想梁启超的人口思想严复的人口思想(3)现代人口思想《新人口论》的主要观点:✧掌握人口数据是制定政策的关键✧人口增长与社会发展之间存在矛盾✧解决中国人口问题的意见和建议(4)中国人口社会学的形成和发展(可能出简答题)三个阶段:第一阶段:20世纪20、30年代1918,陈长藻《中国人口论》最早一部研究中国人口问题的专着(观点主要集成马尔萨斯的)1930年许仕廉《中国人口问题》,将马尔萨斯的人口论与孙中山的民族主义结合1926年陈达《人口问题》,主要观点要知道(4点)第二阶段:20世纪50年代初—1957年第三阶段:20世纪70年代后期至今的发展第二编:人口过程人口过程是指人口的生育过程、死亡过程和迁移过程,三者相互作用构成了当今世界人口的基本形态。

人口过程受到人口结构与经济、文化和政治的变迁,同时也影响着人口结构与经济、文化和政治的变迁。

人口学人口发展过程中面临着诸多的矛盾与问题已进入低生育水平行列,但是人口总量压力很大;已进入老龄化社会,人口老龄化速度加快;生育观念还未完全转变,出生性别比问题突出;人口素质有所提高,但仍然不适应经济发展的需要;城市化水平偏低,但城乡人口流动频率加快;人口就业压力加大,失业问题突出;转型时期公共卫生健康体系十分薄弱;人口与资源环境之间的矛盾加剧。

中国人口现状之一低生育水平,人口总量大20世纪80年代开始,人口出生率持续稳步下降,1991年人口出生率为19.7‰,2008年降到12.1 ‰,从2000年开始,人口平稳增长。

2007年13.21亿人口,2000年12.67亿,7年增加了5368万人。

2005年人口最多的10个国家人口发展过程中面临着诸多的矛盾与问题已进入低生育水平行列,但是人口总量压力很大;已进入老龄化社会,人口老龄化速度加快;生育观念还未完全转变,出生性别比问题突出;人口素质有所提高,但仍然不适应经济发展的需要;城市化水平偏低,但城乡人口流动频率加快;人口就业压力加大,失业问题突出;转型时期公共卫生健康体系十分薄弱;人口与资源环境之间的矛盾加剧。

中国人口现状之二已进入老龄化社会,人口老龄化速度加快。

2007年底,中国60岁及以上老年人口达到1.53亿人,占总人口比重达到11.6%;比2000年多2400万人,年平均增加343万人,年平均增长2.6%。

65岁及以上人口1.06亿,占8.1%。

2009年10月,老年人总人口接近1.6亿,占到总人口12%。

中国人口预测(亿人)年份总人口老年人比例200513.2 1.511.1201013.6 1.712.7201514.0 2.115.2202014.3 2.417.0202514.5 2.920.2203014.4 3.524.1203514.4 3.826.9204014.3 4.0 27.8204514.1 4.129.0205013.7 4.331.3人口发展过程中面临着诸多的矛盾与问题已进入低生育水平行列,但是人口总量压力很大;已进入老龄化社会,人口老龄化速度加快;生育观念还未完全转变,出生性别比问题突出;人口素质有所提高,但仍然不适应经济发展的需要;城市化水平偏低,但城乡人口流动频率加快;人口就业压力加大,失业问题突出;转型时期公共卫生健康体系十分薄弱;人口与资源环境之间的矛盾加剧。

北京大学社会学系人类学专业考博参考书-考博分数线-专业课真题一、专业的设置北京大学社会学系共招生18人,其中拟招收本校硕博连读生8人。

应试生复试权重为50%。

分为3个专业,分别是社会学、人口学、人类学。

二、招生专业及人数系所名称社会学系招生总数18系所说明拟招收本校硕博连读生8人。

应试生复试权重为50%。

招生专业:人类学(030303)研究方向指导教师考试科目备注01.社会人类学①英语②社会文化人类学理论③社会文化人类学方法①英语、法语任选一门②社会文化人类学理论③社会文02.文化研究化人类学方法①英语、日语任选一门②社会文化人类学理论③社会文03.民俗研究化人类学方法04.政治人类学①英语②社会文化人类学理论③社会文化人类学方法05.法律人类学同上三、导师介绍北京大学在招生目录中并没有提供导师名单。

育明教育考博分校解析:考博如果能够提前联系导师的话,不论是在备考信息的获取,还是在复试的过程中,都会有极大的帮助,甚至是决定性的帮助。

育明教育考博分校经过这些年的积淀可以协助学员考生联系以上导师。

四、参考书目(推荐)专业课信息应当包括一下几方面的内容:第一,关于参考书和资料的使用。

这一点考生可以咨询往届的博士学长,也可以和育明考博联系。

参考书是理论知识建立所需的载体,如何从参考书抓取核心书目,从核心书目中遴选出重点章节常考的考点,如何高效的研读参考书、建立参考书框架,如何灵活运用参考书中的知识内容来答题,是考生复习的第一阶段最需完成的任务。

另外,考博资料获取、复习经验可咨询叩叩:捌九叁,二肆壹,二二六,专业知识的来源也不能局限于对参考书的研读,整个的备考当中考生还需要阅读大量的paper,读哪一些、怎么去读、读完之后应该怎么做,这些也会直接影响到考生的分数。

第二,专题信息汇总整理。

每一位考生在复习专业课的最后阶段都应当进行专题总结,专题的来源一方面是度历年真题考点的针对性遴选,另一方面是导师研究课题。

人口专业硕士研究生培养方案一、专业简况及培养要求南京大学社会学院自2004年开始招收人口学专业硕士研究生。

目的在于培养我国社会主义现代化建设事业所需要的,掌握马克思主义、毛泽东思想的基本原理和邓小平理论,掌握现代人口学理论和方法的应用型专门人才。

同时也为具有更高学术追求的学生打好专业基础。

在三年培养过程中,学生必须在熟悉人口学及其相关理论的基础上对本学科知识、理论的发展脉络有全面的理解;建立至少两个方面的研究兴趣并对有关学术领域的基本研究方法和理论有所专精。

学生必须满足学分要求并提交一篇有较高质量的学位论文,经审议后决定是否授予硕士学位。

二、研究方向根据国内的学科发展现状及本系研究生导师情况,南京大学社会学院人口专业硕士研究生训练暂定四个研究方向:1、人口社会学2、人口统计学3、人口经济学4、人口、资源与环境三、学制及具体安排本专业为法学科专业,学制三年,授予法学硕士学位。

1在三年六个学期的学习过程中,本专业硕士研究生应按照以下程序,完成全部学业:(1)在第1至第3学期,完成学校和本专业所规定的公共基础课程、专业基础课程和选修课程的学习,并通过硕士学位的外语考试;(2)在第3-4学期,完成研究生的期中考核,完成硕士学位的选题任务,完成硕士学位的资料收集工作(包括社会调查),阅读与论文相关的著作和文献,并在第4学期结束之前完成5000字左右的硕士学位论文开题报告,由导师及其他硕士研究生导师组成三人小组相商是否通过开题报告;与开题报告有关的所有材料需要交研究生秘书整理,并交院教务员存档,通过开题报告与正式参加硕士学位论文答辩之间时间间隔应在10个月以上。

(3)在第5-6学期,撰写硕士学位论文,要求在参加答辩的2个月前,完成硕士学位论文的初稿,经导师审阅后在参加答辩的1个月前完成全部定稿。

四、课程类别及学分要求按南京大学研究生院规定,本专业准予毕业并获得硕士学位需修满总学分34—36学分,其中:1、A类课程即公共基础课7—8学分;2、B类课程即转型期课程10学分;3、C类课程即专业核心课程8学分;4、D类课程即方法实践类课程和交叉前沿类课程10学分。

课程名称人口学Demography课程代码课程属性专业知识课时/学分32/2课程性质选修实践学时责任教师课外学时课程属性:公共基础/通识教育/学科基础/专业知识/工作技能,课程性质:必修、选修一、课程介绍1.课程描述(中英文):人口学是公共事业管理专业选修课程,主要讲授人口学的知识体系、理论与方法以及人口学的具体应用。

通过本课程的教学,使学生基本了解和初步掌握人口学的主要研究领域以及相关理论与方法,从而具备一定的人口学专业素养和实际应用能力。

This course will introduce the knowledge system,theories and methods of demography and the specific application of demography.Through the teaching of this course,students will have a basic understanding and preliminary grasp of the main research fields of demography and related theories and methods. Meanwhile,students will have a certain degree of professional quality and practical application ability in demography.2.设计思路:本课程在借鉴国内外同类课程先进教学经验的基础上,按照《高等学校课程思政建设指导纲要》、《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》等文件的要求,将课程思政、劳动教育相关要求落实到课程大纲中。

-1-本课程内容主要包括:人口过程(健康与死亡、婚姻与家庭、迁移)、人口结构(年龄与世代、性别、人口少子化与老龄化)、多学科视角的人口学(人口与经济、人口与社会、人口与资源及环境)、人口政策、应用人口学(公共政策领域、商业领域)。

人口学研究专题

1、人口政策

2、人力资本

3、人口老龄化

4、人口城市化

5、流动人口管理

6、人口职业结构和收入结构

参考书目

1.费孝通:《生育制度》,天津人民出版社,1981 10.

2.马寅初:《新人口论》,吉林人民出版社,1997 11.

3.顾宝昌:《社会人口学的视野—西方社会人口学要论选译》,商务印书馆,1992

4.[美]西奥多·W.舒尔茨:《人力投资》,华夏出版社1990年

5.[丹麦]卡塔琳娜·托马瑟斯基:《人口政策中的人权问题》,中国社会科学出

版社1998

6.陈婴婴:《职业结构与流动》,东方出版社1995年

7.彭珮云:《中国计划生育全书》,中国人口出版社,1997

8.路遇:《新中国人口50年》,中国人口出版社,2004

9.谢宇:《社会学方法的定量研究》,社会科学文献出版社,2006

10.马尔萨斯:《人口原理》,商务印书馆,1992

11.查瑞传:《查瑞传文集》,中国人口出版社,2001

12.邬沧萍:《社会老年学》,中国人民大学出版社,1999

13.吕贝卡·库克等:《生殖健康与人权》,中国人口出版社,2005

14.段成荣:《人口迁移研究:原理与方法》,重庆出版社,1998

15.翟振武等:《跨世纪的中国人口迁移与流动》,中国人口出版社,2006

16.《人口理论新编》李竟能,中国人口出版社,2001年

17.《人口理论教程》刘铮主编,中国人民大学出版社,1985年

18.《应用数理人口学》[美]内森•凯菲茨,华夏出版社,2000年

19.《人口经济学新论》刘家强,西南财经大学出版社,2004年

20.《世纪转变中的全球人口与发展》孙常敏主编,上海社会科学院出版社,

1999年

21.《中国人口发展评论:回顾与展望》于学军、谢振明主编,人民出版社,

2000年

22.《现代西方人口理论》李竟能,复旦大学出版社,2004年

23.《中国人口分析》曾毅,北京大学出版社,2004年

24.《人口将给中国带来什么》蔡昉等,广东教育出版社,2002年

25.《中国贫困人口研究》王卓,四川科学技术出版社,2004年

26.《中国人口分布与区域经济发展——一项人口分布经济学的探索研究》王桂

新,华东师范大学出版社,1997年

27.《户籍制度——控制与社会差别》陆益龙,商务印书馆,2003年

28.《现代人口管理学》王秀银等,山东人民出版社,2001年

29.《农村人口老龄化与老年保障研究》周绍斌,中国人口出版社,2003年

30.《人口与可持续发展——理论、方法与抉择》童玉芬,中国人口出版社,

2001年

31.《城市化与人口管理》沈建法,科学出版社,1999年

32.《中国流动人口研究》魏津生主编,2002年

33.《中国人口流动方式与途径》蔡昉主编,社会科学文献出版社,2001年

34.《中国养老保障研究》王树新,华龄出版社,2005年

35.《新人口论》马寅初,中国人口出版社,2000年

36.《人口分析与市场研究》郝虹生主编,中国人民大学出版社,1997年

37.《人口增长与经济发展》“人口增长与经济发展”课题组、(美)行为与社

会科学和教育委员会编著,商务印书馆,1996年

38.《21世纪中国人口系统模拟与决策》尹文耀,浙江大学出版社,2000年

39.《中国家庭养老研究》姚远,中国人口出版社,2001年

40.《养老保险的人口学研究》刘贵平,中国人口出版社,1999年

41.《当代中国人口政策研究》汤兆云,知识产权出版社,2005年

42.《人力资本的经济学分析》莫志宏,经济管理出版社,2004年

43.《人力资源开发研究》赵秋成,东北财经大学出版社,2001年

44.《人力资源开发学》萧鸣政,高等教育出版社,2002年

45.《人力资源经济学》杨蓉,中国物质出版社,2001年

46.《欧美农村劳动力的转移与城市化》王章辉、黄柯可,社会科学文献出版社,

1999年

47.《人口质量与经济增长方式》侯亚非,中国经济出版社,2000年

48.《当前中国城镇失业人口问题研究》郭庆松,中国人口出版社,1999年

49.《人力资源开发与缓解贫困》陆杰华,中国人口出版社,1999年

50.《人口与经济发展研究》西南财经大学人口研究所,西南财经大学出版社,

2001年

51.《当代中国社会阶层研究报告》陆学艺,社会科学文献出版社,2002年

52.Newell, Colin. 1988. Methods and Models in Demography. Lond on: Belhaven

Press.

53.Henry Shyrock, Jacob Siegel and Associates. 1975. Methods and Materials of

Demography. US Government Printing Office for the US Bureau of the Census.

54.Hauser, Philip M. & Otis Dudl ey Duncan. 1959. The Study of Population: An

inventory and Appraisal. The University of Chicago Press.

55.Rowland, Donald T. 2003. Demographic Methods and Concepts. New York:

Oxford University Press.

56.Rives, N.W & Serow, W.J. 1984. Introduction to Applied Demography: Data

Sources and Estimation Techniques. Sage University Series on Quantitative Applications in the Social Sciences. Beverly Hills: Sage Publications.

57.Siegel, J. 2002. Applied Demography: Applications to Business, Government,

Law, and Public Policy. San Diego: Acad emic Press.

58.Livi-Bacci, Massimo. Translated by Carl Ipsen. 1997. A Concise History of World

Population (second edition). Blackwell Publishers.

59.United Nations. 1983. Indirect Techniques for Demographic Estimation.

Department of International Social and Economic Affairs, Population Studies, No. 81

60.Fowl er, F. J. 1993. Survey Research Methods. Newbury Park, CA: Sage Press.

61.Engels, Friedrich. 1962 (originally published in 1884). “The origins of the

family, private property, and the state.”In Karl Marx and Friedrich Engels.

Selected Works, Vol. II. Moscow: Foreign Languages Publishing House.

62.Gerald R. Leslie. 1973. The Family in Social Context(second edition). Oxford

University Press.

63.Good e, W. J. 1963. World Revolution and Family Patterns. The Free Press.

64.S. H. Preston, P. Heuveline, and M.Guill ot. 2000. Demography: Measuring and

Modeling Population Processes. Basil Blackwell.。