mathy03_jy0201

- 格式:doc

- 大小:361.00 KB

- 文档页数:21

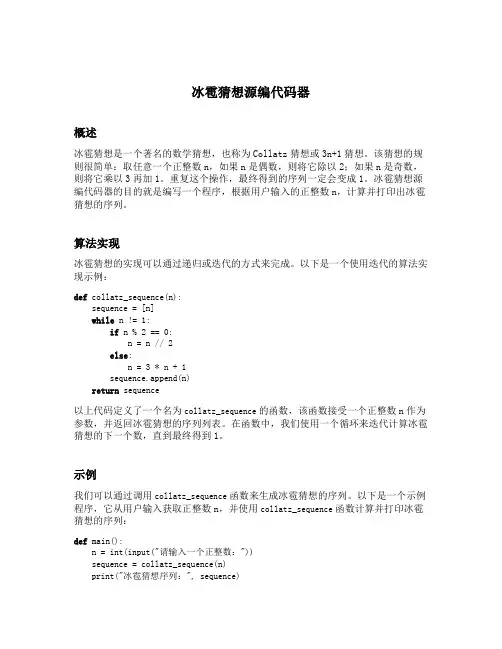

冰雹猜想源编代码器概述冰雹猜想是一个著名的数学猜想,也称为Collatz猜想或3n+1猜想。

该猜想的规则很简单:取任意一个正整数n,如果n是偶数,则将它除以2;如果n是奇数,则将它乘以3再加1。

重复这个操作,最终得到的序列一定会变成1。

冰雹猜想源编代码器的目的就是编写一个程序,根据用户输入的正整数n,计算并打印出冰雹猜想的序列。

算法实现冰雹猜想的实现可以通过递归或迭代的方式来完成。

以下是一个使用迭代的算法实现示例:def collatz_sequence(n):sequence = [n]while n != 1:if n % 2 == 0:n = n // 2else:n = 3 * n + 1sequence.append(n)return sequence以上代码定义了一个名为collatz_sequence的函数,该函数接受一个正整数n作为参数,并返回冰雹猜想的序列列表。

在函数中,我们使用一个循环来迭代计算冰雹猜想的下一个数,直到最终得到1。

示例我们可以通过调用collatz_sequence函数来生成冰雹猜想的序列。

以下是一个示例程序,它从用户输入获取正整数n,并使用collatz_sequence函数计算并打印冰雹猜想的序列:def main():n = int(input("请输入一个正整数:"))sequence = collatz_sequence(n)print("冰雹猜想序列:", sequence)main()用户输入一个正整数后,程序将调用collatz_sequence函数来计算并打印冰雹猜想的序列。

以下是一个运行示例:请输入一个正整数:6冰雹猜想序列: [6, 3, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1]优化冰雹猜想的序列长度很难预测。

有些数的序列可能很短,而有些数的序列可能非常长。

因此,我们可以对算法进行优化,以减少计算时间。

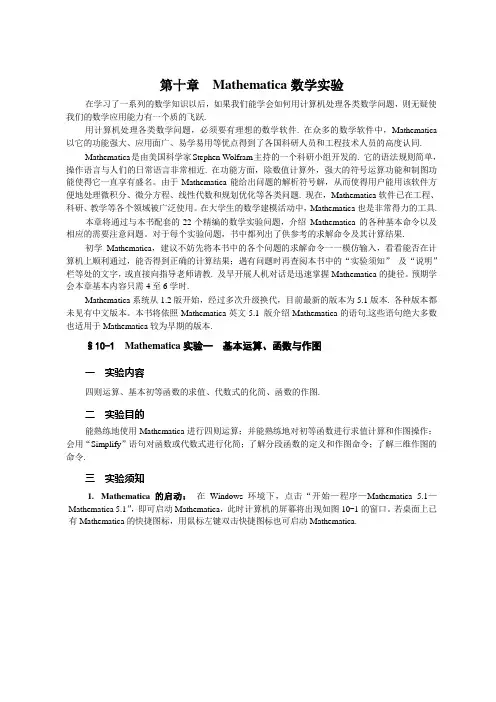

第十章Mathematica数学实验在学习了一系列的数学知识以后,如果我们能学会如何用计算机处理各类数学问题,则无疑使我们的数学应用能力有一个质的飞跃.用计算机处理各类数学问题,必须要有理想的数学软件. 在众多的数学软件中,Mathematica 以它的功能强大、应用面广、易学易用等优点得到了各国科研人员和工程技术人员的高度认同.Mathematica是由美国科学家Stephen Wolfram主持的一个科研小组开发的. 它的语法规则简单,操作语言与人们的日常语言非常相近. 在功能方面,除数值计算外,强大的符号运算功能和制图功能使得它一直享有盛名。

由于Mathematica能给出问题的解析符号解,从而使得用户能用该软件方便地处理微积分、微分方程、线性代数和规划优化等各类问题. 现在,Mathematica软件已在工程、科研、教学等各个领域被广泛使用。

在大学生的数学建模活动中,Mathematica也是非常得力的工具.本章将通过与本书配套的22个精编的数学实验问题,介绍Mathematica的各种基本命令以及相应的需要注意问题。

对于每个实验问题,书中都列出了供参考的求解命令及其计算结果.初学Mathematica,建议不妨先将本书中的各个问题的求解命令一一模仿输入,看看能否在计算机上顺利通过,能否得到正确的计算结果;遇有问题时再查阅本书中的“实验须知”及“说明”栏等处的文字,或直接向指导老师请教. 及早开展人机对话是迅速掌握Mathematica的捷径。

预期学会本章基本内容只需4至6学时.Mathematica系统从1.2版开始,经过多次升级换代,目前最新的版本为5.1版本. 各种版本都未见有中文版本。

本书将依照Mathematica英文5.1 版介绍Mathematica的语句.这些语句绝大多数也适用于Mathematica较为早期的版本.§10-1Mathematica实验一基本运算、函数与作图一实验内容四则运算、基本初等函数的求值、代数式的化简、函数的作图.二实验目的能熟练地使用Mathematica进行四则运算;并能熟练地对初等函数进行求值计算和作图操作;会用“Simplify”语句对函数或代数式进行化简;了解分段函数的定义和作图命令;了解三维作图的命令.三实验须知1.Mathematica的启动:在Windows环境下,点击“开始—程序—Mathematica 5.1—Mathematica 5.1”,即可启动Mathematica,此时计算机的屏幕将出现如图10-1的窗口。

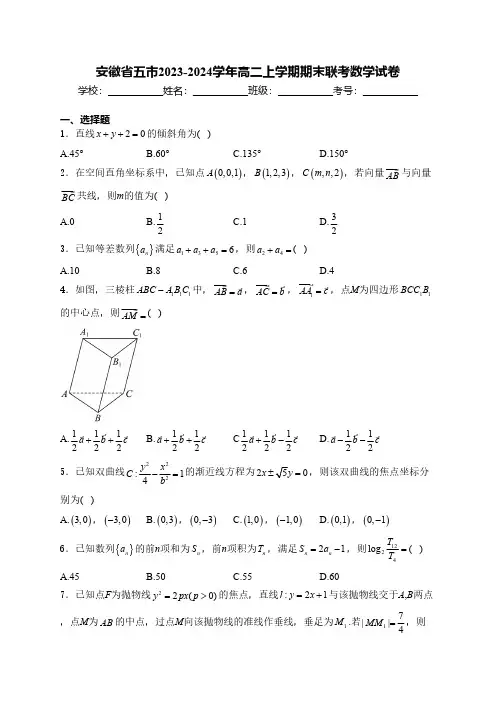

安徽省五市2023-2024学年高二上学期期末联考数学试卷学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、选择题1.直线的倾斜角为( )A.45°B.60°C.135°D.150°2.在空间直角坐标系中,已知点,,,若向量与向量共线,则m 的值为( )3.已知等差数列满足,则( )A.10B.8C.6D.44.如图,三棱柱中,,,,点M 为四边形的中心点,则( )B.D.5.已知双曲线的渐近线方程为,则该双曲线的焦点坐标分别为( )A., B., C., D.,6.已知数列的前n项和为,前n 项积为,满足,则( )A.45B.50C.55D.607.已知点F 为抛物线的焦点,直线与该抛物线交于A ,B 两点,点M 为的中点,过点M 向该抛物线的准线作垂线,垂足为.若20x y ++=()0,0,1A ()1,2,3B (),,2C m n ABBC{}n a 1356a a a ++=24a a +=111ABC A B C -AB a = AC b = 1AA c =11BCC B AM =1122b c ++ 1122a b c++1122b c +-1122a b c--222:14y x C b -=20x =()3,0()3,0-()0,3()0,3-()1,0()1,0-()0,1()0,1-{}n a n S n T 21n n S a =-1224log T T =22(0)y px p =>:21l y x =+AB 1M 1||MM =( )A.2B.3C.4D.58.已知函数表示不超过x 的最大整数,,,数列的前n 项和为,则( )A.673B.747C.769D.821二、多项选择题9.在空间直角坐标系中,已知向量,,则下列结论正确的是( )A.向量关于平面的对称向量的坐标为B.若,则D.若,10.已知椭圆的上顶点为B ,左、右焦点分别为,,则下列说法正确的是( )A.若,则C.当时,过点D.若直线与椭圆C 的另一个交点为A ,,则11.已知等差数列的前n 项和为,且满足,,现将数列与数列的公共项从小到大排列可以得到新数列,则下列说法正确的是( )A. B. C. D.数列的前10项和为12.点A ,B 为圆上的两点,点为直线上的一个动点p =()[]f x x =41n a n =-[]2log n n b a ={}n b n S 100S =Oxyz ()2,2,1a =-(),,2b x y = a Ozx ()2,2,1a b ⊥ 20x y -+=225x y +=a b ⊥ 2x =-1y =-222:1(1)x C y a a +=>1F 2F 12BF BF ⊥a =2=2a =F 1BF 112BF F A = 232a ={}n a n S 11a =238a a +={}n a {}1n S -{}n b 21n a n =-21n S n =-10399b =1n b ⎧⎫⎨⎬⎩⎭102122():21M x y -+=()1,P t -:1l x =-,则下列说法正确的是( )A.当,且为圆直径时,面积的最大值为3B.从点向圆C.A ,B 为圆M上的任意两点,在直线l 上存在一点P ,使得D.当三、填空题13.已知直线,,则直线,之间距离的最大值为______.14.过点的直线l 被圆:所截得的弦长的最小值为______.15.已知双曲线的左、右焦点分别为,,焦距为4,直线与双曲线C 交于P ,Q 两点,点M 为双曲线C 在第一象限上的点,记直线、的斜率分别为、,且,若的面积为、的斜率分别为、,则______.16.已知抛物线,过该抛物线焦点F 的直线l 与该抛物线相交于A ,B两点(其中点A 在第一象限),当直线l 的倾斜角为,O 为坐标原点,则面积的最小值为______.四、解答题17.已知直线l 过点.(1)若直线l 在y 轴上的截距b 、在x 轴上的截距的a 满足,求直线l 的方程;(2)若直线l 与两坐标轴的正半轴分别交于A ,B 两点,O 为坐标原点,当的面积最小时,求直线l 的方程.18.已知数列的前n 项和为,满足.(1)求数列的通项公式;(2)若,求数列的前n 项和.19.如图,三棱锥中,底面是边长为2的等边三角形,的0t =AB PAB △P M π3APB ∠=(1,2P -+1+1:1l y kx =+()2:2l y k x =-1l 2l ()3,122450x y x +--=2222:1(0,0)x y C a b a b-=>>1F 2F :l y kx =MP MQ MP k MQ k 3MP MQ k k ⋅=12MF F △1MF 2MF 1MF k 2MF k 12MF MF k k +=22(0)y px p =>602OAB △()1,23b a =OAB △{}n a n S 2n S n ={}n a 2n n n b a ={}n b n T P ABC -ABC PA PC ==(1)证明:;(2)若,点F 为的中点,求平面与平面的夹角的余弦值.20.已知椭圆的左、右焦点分别为,为椭圆C 上任意一点,点P 到距离的最大值为.(1)求椭圆C 的标准方程;(2)已知过点的两条不同的直线,关于x 轴对称,直线,与椭圆C 在x轴上方分别交于M 、N 两点.直线是否过x 轴上一定点?若过,求出此定点;若不过,请说明理由.21.已知数列的前n 项和为,前n 项积为,满足.(1)求,和;22.已知点,圆,点,点的轨迹为曲线C ,点A 为曲线C 上一点且在y 轴右侧,曲线C 在点A 处的切线l 与圆交于M ,N 两点,设直线,的倾斜角分别为,.(1)求曲线C 的方程;AC BP ⊥2PB =PB ACF PBC 2222:1(0)x y C a b a b +=>>1F 2F 1F )21+1F 1l 2l 1l 2l MN {}n a n S n T ()*12n n T a n =-∈N 1T 2T n T 11122n n S +⎛⎫-+<<⎪⎝⎭()12,0F -222:(2)10F x y -+=(,P x y 2(),P x y 2F 1F M 1F N αβ参考答案1.答案:C解析:根据题意:,所以该直线的斜率为,设该直线的倾斜角为,且,可得.故选:C 2.答案:B解析:根据题意:,,与共线,所以,可得故选:B 3.答案:D解析:由,得到,即,所以,故选:D.4.答案:A解析:根据题意,,又,所以,故选:A.5.答案:B解析:已知双曲线的渐近线方程为,对照202x y y x ++=⇔=--1-α0180α︒≤<︒tan 1135αα=-⇔=︒()1,2,2AB = ()1,2,1BC m n =---AB BC()()1,2,11,2,2BC AB m n λλ=⇔---= λ==1356a a a ++=336a =32a =24324a a a +==1111()22AM AB BM AB BC AB BB BC =+=+=++BC AC AB =-1111111222222AM AB BB AC a b c =++=++ 222:14y x C b -=220y x x by b =±⇔±=,可得,所以,所以该双曲线的焦点坐标分别为,.故选:B.6.答案:D解析:根据题意:,,两式作差可得,当时,,所以数列是首项为1,公比为2的等比数列,所以,所以,故选:D.7.答案:B解析:根据题意,过点A ,B 分别向该抛物线的准线作垂线,垂足分别为,,所以设,,,联立.故选:B.20x =25b =2549c =+=()0,3()0,3-21n n S a =-1121n n S a --=-12n n a a -=1n =11a ={}n a 2n n a -=()()44156056128922a a a a a =⋅⋅⋅⋅=⋅==1224log 60T T =1A 1B 111||||2||AA BB MM +==()11,A x y ()22,B x y 121222p px x x x p +++=++()221224421021y px x p x x x y x ⎧=⇒+-+=⇒+=⎨=+⎩1227322p AF BF x x p p p -+=++=+=⇒=8.答案:A解析:根据题意分析可得:,,,,,,,,,所以.故选:A 9.答案:AC解析:对于选项A:根据题意可知向量关于平面的对称向量的坐标为,故A 正确;对于选项B:若,则,即,故B 错误;,故C 正确;对于选项D:若或,故D 错误.故选:AC.10.答案:ABD解析:对于A 项,若,则对于B项,由可解得:,故B 项正确;对于C 项,时,椭圆,因过点的直线被椭圆C 所截的弦长的最小[][]1212log log 31b a ===[][]2222log log 72b a ===[][]3232log log 113b a ===[][]4242log log 153b a ===584b b ~=9165b b ~=17326b b ~=33647b b ~=651008b b ~=10012324458616732836673S =++⨯+⨯+⨯+⨯+⨯+⨯=()2,2,1a =-Ozx ()2,2,1a b ⊥ 2220a b x y ⋅=-+= 10x y -+=225x y =⇔+=a b ⊥ 2210251x y x x y y -+==-⎧⇒⎨+==-⎩12x y =⎧⎨=⎩1BF BF ⊥1c ==a =22221e a a -==2a =2a =22:14x C y +=1F 1=≠对于D 项,如图,因为,,设点,由可得,解得:,代入椭圆,故选:ABD.11.答案:ACD解析:设等差数列的公差为d ,,由解得:,故,,故A 项正确,B 项错误;将数列列举出来为:数列列举出来为:故共同项依次有:,即,故,则,C 项正确;,故选:ACD.12.答案:ABD解析:对A :当,为直径时,为点A 的纵坐标),所以当点A 为或时,三角形面积最大,的()0,1B ()1,0F c -(,)A m n 112BF F A =(,1)2(,)c m c n --=+31,22c A ⎛⎫-- ⎪⎝⎭222:x C y a +=114==2={}n a 11a =231238a a a d +=+=2d =12(1)21n a n n =+-=-()21212n n n S n +-=={}n a 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,, {}1n S -0,3,8,15,24,35,,3,15,35, 13,35,57,(21)(21)n n ⨯⨯⨯-⨯+ 2(21)(21)41n b n n n =-⨯+=-1041001399b =⨯-=()()21111141212122121n n n n n ⎛⎫===⨯- ⎪--+-+⎝⎭11111111111323521921221⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫-+⨯-++⨯-=⨯-= ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭ 0t =AB 1122PAB S PM =⨯△A ()2,1()2,1-PAB,所以A 正确;对B :设,交与点N ,由圆的切线性质,则,,当点P 在处时,最大,此时对C :当点在处,且,为切线时,最大,此时所以不存在符合的点,C 错误;对D :设的中点D,则设小圆半径为,D 正确.()1max 1232PAB S PM r =⨯⨯=△APM θ∠=AB PM Rt Rt BNP MNB :△△ABM APM θ∠=∠=2cos θθ()1,0-θsin θ=θ==P ()1,0-PA PB APB ∠1sin 3APM ∠=<APM <2APB APM =∠<AB MD ⊥=+r 1PM r =+=+ +1+解析:由题意可知:直线的斜率为k ,过定点;直线的斜率为k ,过定点;可知14.答案:判断可知点在圆内,而圆,若直线l 斜率存在时,设,圆心到直线的距离为,若,则,若,,则,解得或直线l 斜率存在时,,若直线l 斜率不存在时,即,圆心到直线的距离为,综上所述,圆心所以所截的弦长的最小值为故答案为:15.答案:解析:1:1l y kx =+()0,1A ()2:2l y k x =-()2,0B 1//l l ()3,122450x y x +--=2222450(2)9x y x x y +--=⇔-+=:31l y kx k =-+()2,031y kx k =-+d )2221210d k k d -++-=1d =0k =0d >1d ≠()224410d ∆=--≥01d <<1d <≤max d =1=-:3l x =()2,03x =1d =(2,0=设,,,根据题意,可得,联立,化简得,所以,所以,又,可得,,所以双曲线,的面积为代入双曲线C 的方程可得,所以故答案为:.解析:如图所示,分别过A ,B 向准线作垂线,垂足分别为、,过B 作的垂线,垂足为M ,当直线l 的倾斜角为,,即,(),M M M x y 0M x >0M y >2c =22221x y a by kx⎧-=⎪⎨⎪=⎩()2222220b a k x a b --=2k <120x x +=12x x =()()()()222222222222222121222222212123M M M MP MQ M M M MM k kx y kx y k x x y b k a b b x k x x b x x x x x a a k b a a b a k b x ⎛⎫+- ⎪-⎝⎭--+⋅====-=--++2224a b c +==21a =23b =22:13y C x -=12MF F △2M M c y y ⨯=⇔=M x =12MF MF k k +==A 'B 'AA '602()601cos 60p BF BF p ︒=-⇔+︒=3232p =⨯=设,,满足,,设直线,代入抛物线方程,可得,,所以,当时,三角形.17.答案:(1)或;(2)解析:(1)根据题意:直线l 在y轴上的截距是在x 轴上的截距的3倍,当直线l 不过原点,将代入可得所以直线l 的方程为;当直线l 过原点,所以直线l 的方程为即.综上,直线l 的方程为或;(2)设直线l 的方程为,所以,,()11,A x y ()22,B x y 2116y x =2226y x =3:2AB x my =+26y x =2690y my --=121269y y my y +=⎧⎨=-⎩()1219222OAB p S y y =⨯+≥△0m =350x y +-=20x y -=240x y +-=(0,013ya =()1,2n =350x y +-=(0,02=()221y x -=-20x y -=350x y +-=20x y -=()21(0)y k x k -=-<21,0A k ⎛⎫- ⎪⎝⎭()0,2B k -所以,当且仅当,(舍),所以直线l 的方程为即.18.答案:(1);(2)解析:(1)根据题意:,当时,,两式相减即得:,因时,,满足上式,故;(2),则,,两式相减可得:,故.19.答案:(1)证明见解析;如图,取的中点O ,连接,,因为,所以,又因为底面是边长为2的等边三角形,()1214124422OAB S k k k k ⎛⎫⎛⎫=⨯-⨯-=⨯--≥ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭△k -=2442OAB k k =⇔=⇔=-△2k =()()221y x -=--240x y +-=21n a n =-()12326n n T n +=-⨯+2n S n =2n ≥21(1)n S n -=-22(1)21n a n n n =--=-1n =11a =21n a n =-()2212n n n n b a n ==-⋅2121232(21)2,n n n T b b b n =+++=⨯+⨯++-⨯ ()23121232212n n T n +=⨯+⨯++-⨯ ()21122222212n n n T n +-=⨯+⨯++⨯--⨯ ()()()111412122212632212n n n n T n n -++--=⨯+⨯--⨯=-+-⨯-()12326n n T n +=-⨯+AC PO BO PA PC =PO AC ⊥ABC所以,又,平面,可得平面,又平面,所以.(2)因为,所以,因为,由可得:,又,,平面,所以平面,如图,以,,分别为x ,y ,z 轴正方向,建立空间直角坐标系.则,,,,,因,,设平面的法向量,则,取,得,则,又,,设平面的法向量,则取,得.设平面与平面的夹角为,则故平面与平面.BO AC ⊥PO BO O = ,PO BO ⊂POB AC ⊥POB BP ⊂POB AC BP ⊥PA PC ==1AO =1PO =BO =2PB =222PO BO PB +=PO BO ⊥PO AC ⊥BO AC O = ,BO AC ⊂ABC PO ⊥ABC OA OB OP()1,0,0A ()B ()1,0,0C -()0,0,1P 12F ⎛⎫⎪ ⎪⎝⎭()2,0,0AC =- 1(2AF =-ACF ()1,,n x y z = 1120102AC n x AF n x y z ⎧⋅=-=⎪⎨⋅=-++=⎪⎩ 1y =z =0x =1(0,1,n =()1,0,1PC =--()1PB =- PBC ()2,,n x y z = 220,0PC n x z PB n z ⎧⋅=--=⎪⎨⋅=-=⎪⎩1y =z ==2(=ACF PBC θ1212cos n n n n θ⋅===⋅ ACF PBC;(2)是,解析:(1)根据题意,,解得,又,;(2)根据题意可得:设直线的方程为,联立,设直线与椭圆C 的交点为,,可得:由对称性可知:,直线的方程为,设直线与x 轴交点为,所以,可得:,所以直线过定点.的214y +=()4,0-c e a ==2c +=+a =2=22224a b c b =+⇔=214y +=1l ()2y k x =+()()2222222128880184y k x k x k x k x y =+⎧⎪⇒+++-=⎨+=⎪⎩1l ()11,M x y ()22,M x y '1212x x x x ⎧+⎪⎪⎨⎪=⎪⎩()22,N x y -2l ()2y k x =-+MN (),0T t ()()1212121222TM TN k x k x y y k k x t x t x t x t+-+-=⇔=⇔=----()()()()1221220x x t x x t ⇔+-++-=()()22212122216168162240401212k tk k x x t x x t t k k--+-+-=⇔+-=++24160412t t k--⇔=⇔=-+MN ()4,0-21.答案:(1),(2)证明见解析解析:(1)当时,当时,数列的前n 项积为,满足,时,,,数列是首项为4,公比为2的等比数列,时,(2)先证明左边:即证明,又由,解得又所以,1T =217=n T =1n =111112T a T a =-⇔==2n =2212222312127T a a a a a T =-⇔=-⇔=⇔= {}n a n T ()*12n n T a n =-∈N ∴2n ≥1n T =112n T -=⨯+11121n T -⎛⎫=+ ⎪⎝⎭n =14=11n T ⎧⎫+⎨⎬⎩⎭∴1111422n n n n T T -++=⨯=⇔=1n =1T =n =111222n n n S +⎛⎫>-+ ⎪⎝⎭n T =12n n T a =-n a =11212112122n n n n n a ++--=>=--123111142111111111222222222212nn n n n n S ++⎡⎤⎛⎫-⎢⎥ ⎪⎝⎭⎢⎥⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎣⎦>-+-++-=-=-+⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭-再证明右边:22.答案:(1);根据题意:,,,根据定义可得,,所以曲线C 的轨迹方程为;(2)根据题意:,,当l 的斜率不存在时,,此时,,,当l 的斜率存在时,设,,()1212121221n n n n n a +--=<=--∴n S <2213y x -=()12,0F -(22,0F 12224a c F =<==221(0,0)y a b b-=>>221a a =⇔=242c c =⇔=222b c a b =-⇔=2213y x -=()12,0F -()22,0F :1l x =()1,3M ()1,3N -110F M F N ⋅=β=()11,M x y ()22,N x y设直线,联立直线l 与圆可得:,,所以代入韦达定理可知,因为直线l 与曲线C 相切,联立,,所以,故得,:l y kx m =+2F ()()1222221212460(2)10x x y kx m k x km x m x y x x ⎧+⎪=+⎧⎪⇒++-+-=⇒⎨⎨-+=⎩⎪=⎪⎩()()()22222Δ244161616244240km k m km k m =--+-=-++-+>()()()()()22111212121222124F M F N x x y y k x x km x x m ⋅=+++=++++++()()()22221122234262411m k km F M F N m km m k k -+-⋅=-++⋅++=++ ()22222132303y x k x kmx m y kx m ⎧-=⎪⇒----=⎨⎪=+⎩()230k -≠22Δ030k m =⇔--=110F M F N ⋅=β=。

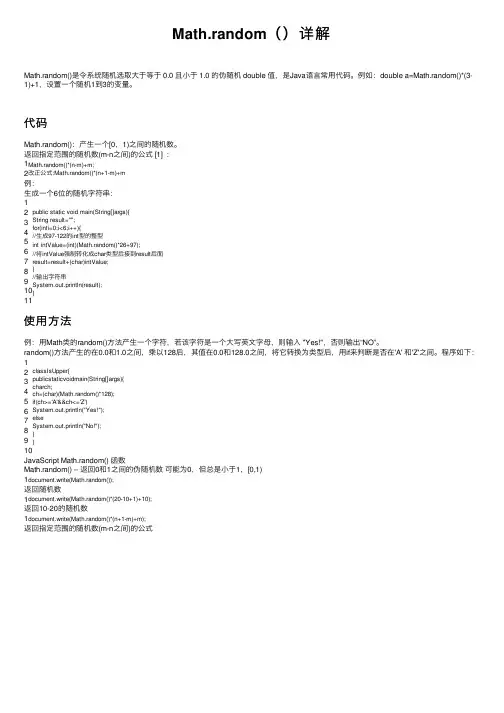

Math.random()详解Math.random()是令系统随机选取⼤于等于 0.0 且⼩于 1.0 的伪随机 double 值,是Java语⾔常⽤代码。

例如:double a=Math.random()*(3-1)+1,设置⼀个随机1到3的变量。

代码Math.random():产⽣⼀个[0,1)之间的随机数。

返回指定范围的随机数(m-n之间)的公式 [1] :1 2Math.random()*(n-m)+m;改正公式:Math.random()*(n+1-m)+m例:⽣成⼀个6位的随机字符串:12 3 4 5 6 7 8 9 10 11public static void main(String[]args){String result="";for(inti=0;i<6;i++){//⽣成97-122的int型的整型int intValue=(int)(Math.random()*26+97);//将intValue强制转化成char类型后接到result后⾯result=result+(char)intValue;}//输出字符串System.out.println(result);}使⽤⽅法例:⽤Math类的random()⽅法产⽣⼀个字符,若该字符是⼀个⼤写英⽂字母,则输⼊ "Yes!",否则输出“NO”。

random()⽅法产⽣的在0.0和1.0之间,乘以128后,其值在0.0和128.0之间,将它转换为类型后,⽤if来判断是否在'A' 和'Z'之间。

程序如下:12 3 4 5 6 7 8 9 10classIsUpper{ publicstaticvoidmain(String[]args){ charch;ch=(char)(Math.random()*128);if(ch>='A'&&ch<='Z')System.out.println("Yes!");elseSystem.out.println("No!");}}JavaScript Math.random() 函数Math.random() -- 返回0和1之间的伪随机数可能为0,但总是⼩于1,[0,1) 1document.write(Math.random());返回随机数1document.write(Math.random()*(20-10+1)+10);返回10-20的随机数1document.write(Math.random()*(n+1-m)+m);返回指定范围的随机数(m-n之间)的公式。

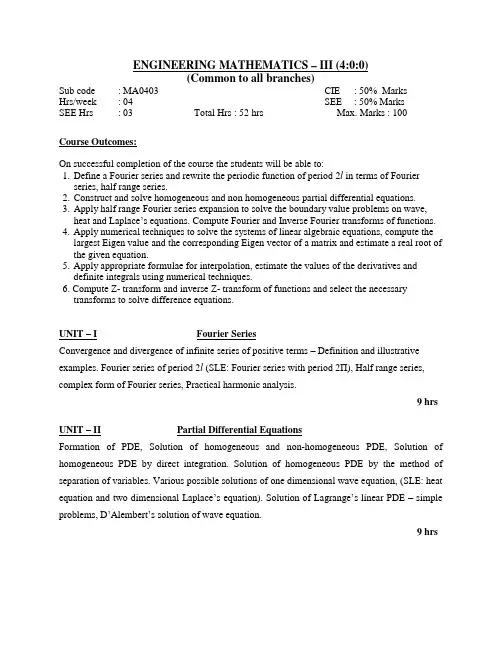

ENGINEERING MATHEMATICS – III (4:0:0)(Common to all branches)Sub code : MA0403 CIE : 50% MarksHrs/week : 04 SEE : 50% MarksSEE Hrs : 03 Total Hrs : 52 hrs Max. Marks : 100Course Outcomes:On successful completion of the course the students will be able to:1. Define a Fourier series and rewrite the periodic function of period 2l in terms of Fourierseries, half range series.2. Construct and solve homogeneous and non homogeneous partial differential equations.3. Apply half range Fourier series expansion to solve the boundary value problems on wave,heat and Laplace’s equations. Compute Fourier and Inverse Fourier transforms of functions. 4. Apply numerical techniques to solve the systems of linear algebraic equations, compute thelargest Eigen value and the corresponding Eigen vector of a matrix and estimate a real root of the given equation.5. Apply appropriate formulae for interpolation, estimate the values of the derivatives anddefinite integrals using numerical techniques.6. Compute Z- transform and inverse Z- transform of functions and select the necessarytransforms to solve difference equations.UNIT – I Fourier SeriesConvergence and divergence of infinite series of positive terms – Definition and illustrative examples. Fourier series of period 2l (SLE: Fourier series with period 2Π), Half range series, complex form of Fourier series, Practical harmonic analysis.9 hrsUNIT – II Partial Differential EquationsFormation of PDE, Solution of homogeneous and non-homogeneous PDE, Solution of homogeneous PDE by direct integration. Solution of homogeneous PDE by the method of separation of variables. Various possible solutions of one dimensional wave equation, (SLE: heat equation and two dimensional Laplace’s equation). Solution of Lagrange’s linear PDE – simple problems, D’Alembert’s solution of wave equation.9 hrsUNIT – III Application of PDE and Fourier TransformsApplication of PDE – Solution of boundary value problems associated with one dimensional wave equation, (SLE: heat equation) and two dimensional Laplace’s equation. Infinite Fourier Transforms, Fourier sine and cosine transforms,Inverse Transforms.8hrsUNIT – IV Numerical Methods – 1Numerical solution of a system of linear algebraic equations – Gauss Seidel & Relaxation iterative methods. Computation of largest eigen value and the corresponding eigen vector by Rayleigh’s power method.(SLE: Rayleigh’s inverse power method). Numerical solution of algebraic and transcendental equations - Newton Raphson and Regula falsi methods.9 hrsUNIT – V Numerical Methods - 2Finite differences – forward and backward differences, Newton’s forward interpolation formula, (SLE: Newton’s backward interpolation and Lagrange’s inverse interpolation formula). Interpolation for unequal intervals – Newton’s divided difference formula, Lagrange’s interpolation formula. Numerical differentiation associated with Newton’s forward, backward and divided difference formulae. Numerical Integration – Simpson’s 1/3rd rule, Simpson’s 3/8th rule, Weddle’s rule (All formulae without proof)9 hrsUNIT – VI Z-TransformsDifference Equations – Basic definition. Z-transforms, Definition, Standard Z-transforms, Linearity property – Damping rule, Shifting rule, Initial value theorem, Final value theorem. Inverse Z-transforms. (SLE: Inverse Z-transforms by power series method). Application of Z-transforms to solve difference equations.8 hrsText Books :1.Higher Engineering Mathematics – B.S. Grewal, 42nd edition, KhannaPublications2. Advanced Engineering Mathematics - Erwin Kreyszig, wiley publications, 10thedition.Reference Books :1.Advanced Engg. Mathematics – H. K. Dass, Chand Publications.2.Higher Engg. Mathematics – B. V. Ramanna, Tata McGraw-Hill Publications.3.Advanced Engineering Mathematics- Peter O Neil; Thomas, Broks/ Cole , 7th Edition。

中考临近,制作监考教师随机考场号vba方法中考临近,制作监考教师随机考场号VBA方法引言中考对于每一个学生来说都是至关重要的考试,而对于监考教师也同样重要。

为了确保考试的公平性和严肃性,监考教师需要分配到不同的考场进行监考。

本文将介绍一种基于VBA的方法,帮助制作监考教师随机考场号。

方法一:使用Excel VBA函数1.在Excel中创建一个新的工作表,命名为“监考教师名单”。

2.在该工作表中,创建两列,列标题分别为“教师姓名”和“考场号”。

3.在“教师姓名”列中输入所有监考教师的姓名。

4.在“考场号”列中输入VBA函数:=RAND() * 100,该函数将在1到100之间随机生成一个数。

5.按住鼠标拖动“考场号”列的边界,将其扩展到你需要的行数。

6.获得每个教师的考场号后,可以根据需要进行排序或筛选。

方法二:使用VBA宏1.在Excel中按下“Alt + F11”打开VBA编辑器。

2.在VBA编辑器中,选择“插入”-“模块”创建一个新的模块。

3.在新的模块中编写以下VBA代码:Sub 随机分配考场号()Dim 教师名单 As RangeDim 教师姓名 As RangeDim 考场号 As RangeDim 随机数 As DoubleDim 最小值 As IntegerDim 最大值 As IntegerSet 教师名单 = Sheets("监考教师名单").Range("A2:A10")'根据实际情况修改范围Set 考场号 = Sheets("监考教师名单").Range("B2:B10") '根据实际情况修改范围最小值 = 1 '考场号范围最小值最大值 = 100 '考场号范围最大值For Each 教师姓名 In 教师名单随机数 = Int((最大值 - 最小值 + 1) * Rnd + 最小值)教师姓名.Offset(0, 1).Value = 随机数Next 教师姓名End Sub4.修改代码中的范围和考场号的最小值和最大值,以适应实际情况。

java实现求解一元n次多项式Java实现求解一元n次多项式可以通过使用Java中的多项式类库来完成。

多项式类库提供了各种操作多项式的方法,包括求解多项式的根、求多项式的系数等。

在Java中,可以使用Apache Commons Math库中的Polynomial类来实现求解一元n次多项式的功能。

该类提供了多种方法来操作多项式,例如,可以使用getRoots()方法来求解多项式的根,使用getCoefficients()方法来获取多项式的系数等。

下面是一个使用Apache Commons Math库中的Polynomial类来求解一元n次多项式的示例代码:```javaimport mons.math3.analysis.polynomials.PolynomialFunction;public class PolynomialSolver {public static void main(String[] args) {double[] coefficients = {1.0, 2.0, 3.0, 4.0}; // 多项式系数PolynomialFunction polynomial = new PolynomialFunction(coefficients); // 创建多项式对象double[] roots = polynomial.getRoots(); // 求解多项式的根System.out.println("多项式的根为:");for (double root : roots) {System.out.println(root);}}}```在上面的示例代码中,我们首先定义了一个包含多项式系数的数组,然后创建了一个多项式对象,最后使用getRoots()方法求解多项式的根,并将结果输出到控制台上。

除了使用Apache Commons Math库中的Polynomial类之外,还可以使用其他的数学类库来实现求解一元n次多项式的功能,例如,JScience、JAMA等。

Data Matrix将有效信息(数字字母等)编码成0~255内的数字表示(编码方式参考:/wiki/Data_Matrix)。

为了及时发现数据传输时的错误,使用RS编解码来进行错误检测校验。

RS码可以看成伽罗华域GF(2^m)上的元素,dm码的元素0~255正好对应伽罗华域GF(2^8)上的256个元素。

通过编码时添加冗余信息,可以有效校验数据是否正确传输。

以下为文献概要:1) 介绍如何生成GF(2^m)域,伽罗华域的加法运算为异或运算,乘法运算为指数相加后mod(2^m)。

2) 实例分析如何编码及纠错。

(实际上就是求解多项式方程组的过程,在实际工程算法中运用到的钱氏搜索法(Chien Search),Berlekamp-Massey 算法都是为了快速求解方程组,从而纠错)。

3) 附录部分为GF(2^8)上的元素列表。

13.2 RS编码和纠错算法13.2.1. GF(2m)域RS(Reed-Solomon)码在伽罗华域(Galois Field,GF)中运算的,因此在介绍RS码之前先简要介绍一下伽罗华域。

CD-ROM中的数据、地址、校验码等都可以看成是属于GF(2m) = GF(28)中的元素或称符号。

GF(28)表示域中有256个元素,除0,1之外的254个元素由本原多项式P(x)生成。

本原多项式的特性是得到的余式等于0。

CD-ROM用来构造GF(28)域的是(13-1)而GF(28)域中的本原元素为α = (0 0 0 0 0 0 1 0)下面以一个较简单例子说明域的构造。

[例13.1]构造GF(23)域的本原多项式假定为α定义为= 0的根,即α3+α+1 = 0和α3= α+1GF(23)中的元素可计算如下:0mod(α3+α+1) = 0α0mod(α3+α+1) = α0= 1α1mod(α3+α+1) = α1α2mod(α3+α+1) = α2α3mod(α3+α+1) = α+1α4mod(α3+α+1) = α2+αα5mod(α3+α+1) = α2+α1+1α6mod(α3+α+1) = α2+1α7mod(α3+α+1) = α0α8mod(α3+α+1) = α1……用二进制数表示域元素得到表13-01所示的对照表表13-01 GF(23)域中与二进制代码对照表,GF(23)域元素二进制对代码0(000)α0(001)α1(010)α2(100)α3(011)α4(110)α5(111)α6(101)这样一来就建立了GF(23)域中的元素与3位二进制数之间的一一对应关系。

浅谈0-1规划的隐枚举法(OR)线性模型中,当变量的取值只能是“0”或“1”时,称之为“0-1规划问题”。

有种极其简单的解法,就是将变量取值为0或1的所有组合列出,然后分别代⼊⽬标函数,选出其中能使⽬标函数最优化的组合,即为最优解。

但是真的这样会做很多⽆⽤功,浪费⼤量资源,所以,需要改进⽅法。

本⽂主要介绍隐枚举法的应⽤原理,意在剖析其“隐”在何处。

从⽽帮助读者更好地应⽤这种⽅法。

下⾯介绍隐枚举法的具体步骤:第⼀步:得到模型、和线性规划问题⼀样,⾸先需要将模型标准化。

标准化对0-1规划问题提出四点要求:1.⽬标函数为最⼩优化2.⽬标函数中变量的系数都为正3.在⽬标函数中,变量按系数值从⼩到⼤排列,则约束函数中,变量的排列次序也做相应改变。

4.所有变量均为0或1为了满⾜这四点要求,需要对原始模型进⾏转化。

1.最⼩优化转化若原函数是最⼤优化,重新构造⼀个函数,使各个⾃变量的系数是原来的相反数。

当新函数值最⼩时,原函数值达到最⼤值。

2.⽬标函数系数为正转换若⽬标函数的中变量xj的系数为负,令xj’=1-xj代⼊,使系数变为整数。

约束函数中,变量随之换元即可。

这样做的效果是在变量前加个负号,使这个负号和变量系数中的负号抵消,达到系数为正的效果。

变量取值只能是0或1的特殊性,给这种换元⽅式提供了嫁⾐。

3.这步标准化的⽬的是将每个变量安排“优先级”,优先级⾼的可以优先为“1”。

第⼆步:确定“母⽅案”在标准化后的模型中,令所有的变量为“0”,以此作为“母⽅案”。

检验母⽅案是否满⾜所有约束条件,如果满⾜即为问题的最优解,否则进⼊第三步。

第三步:分枝与择优你可曾发现,在0-1规划的标准化模型中,除了变量的0、1要求外,都在围绕⽬标函数作⽂章。

其他问题都主打约束函数,为什么这⼀次⽬标函数却成了“众⽮之的”呢?原因就在这个“隐”字。

⽬标函数承担了“安排枚举次序”的重⼤责任。

下⾯举例说明(⾮常不好意思,举⼀个笔者课本上的例⼦)。

数学模型中的0、1变量的使用的案例作者:惠高峰来源:《中小企业管理与科技·下旬刊》2014年第11期摘要:本文通过优化问题的求解,讲述了线性规划的数学模型中0、1变量的使用方法和技巧,并利用LINGO软件进行了编程测试,提高数学模型中变量的使用方法。

关键词:Lingo软件 0、1变量数学优化问题在管理数学当中是一个并不复杂的问题,但是对于变量的使用,尤其是0、1变量的使用,学生们会产生很大迷惑,以下通过一些例子来讲述一下0、1变量的灵活使用。

公司在各地有4项业务,选定了4位业务员去处理。

由于业务能力、经验和其它情况不同,4位业务员去处理4项业务的费用(单位:元)各不相同,见右表。

应当怎样分派任务,才能使总的费用最小?问题分析与求解:这是一个最优指派问题。

引入如下变量:xij=1 若分派第i个人做每j项业务0 若不分派第i个人做第j项业务设矩阵a(4,4)为指派矩阵,其中a(i,j)为第i个业务员做第j项业务的业务费。

则可以建立如下模型:minZ=■■aijxij s.t■xij=1 j=1,2,3,4■xij=1 i=1,2,3,4xij=0或1 i,j=1,2,3,4LINGO程序如下:MODEL:SETS:person/1..4/;task/1..4/;assign(person,task):a,x;ENDSETSDATA:a=1100,800,1000,700,600,500,300,800,400,800,1000,900,1100,1000,500,700;ENDDATAmin=@sum(assign:a*x);@for(person(i):@sum(task(j):x(i,j))=1);@for(task(j):@sum(person(i):x(i,j))=1);@for(assign(i,j):@bin(x(i,j)));END得到的结果如下:x(1,1)=0,x(1,2)=0,x(1,3)=0,x(1,4)=1;x(2,1)=0,x(2,2)=1,x(2,3)=0,x(2,4)=0;x(3,1)=1,x(3,2)=0,x(3,3)=0,x(3,4)=0;x(4,1)=0,x(4,2)=0,x(4,3)=1,x(4,4)=0;最小费用为2100元。

-----高等数学----

第二章导数与微分

导数与微分是一元函数微分学中的两个重要概念,在高等数学中占有重要地位,其内涵丰富,应用广泛,是考试的主要内容之一,应深入加以理解,同时应熟练掌握导数的各种计算方法。

【考点分析】本章考点的核心是:导数与微分的定义,以及导数的几何意义和物理意义。

常考点包括:求分段函数在分段点处的导数;已知某些极限求指定点处的导数;在可导条件下求某些极限;在可导条件下求某些参数;求曲线的切线与法线等。

此外,也考到函数增量与函数微分之间的关系,作为填空题或选择题。

第一节导数概念

一、导数的定义

定义1:设函数在点的某邻域内有定义,当自变量x在处有增量(点

,),相应地函数有增量,如果极限

存在,则称该极限值为函数在点的导数(也称变化率或微商)。

此时,也称在

点存在导数或在点可导。

在点的导数记为,即

.

若令,则导数也可用下式表示

.

定义2:左、右导数

若令,可得

【注意】1.导数是一种特定形式的极限,使用中常呈现这里h是泛指一个变量,只要在给定过程下即可。

2.导函数可用下式表示

或

3.若在区间(a,b)内可导,并且都存在,则称在[a,b]上可导。

4.可导与连续的关系

若在点可导,则它必在点连续。

注意,逆命题不真,即函数在点连续,但在点不一定可导。

【考点十二】(1)导数是特殊形式的极限,可把它看作是两种重要极限之外的第三种重要极限。

(2)常用导数的定义求一些抽象函数构成的分式函数的极限,其思路是:

先将分式函数的分子和分母化成下列标准形式,即

然后再用导数的定义求出未知极限。

【例1·解答题】设在内有定义.

(1)若极限存在,则在点处是否可导?若在点处可导,请给出证明;若在点处不可导,请给出反例。

(2)若在点处的导数存在,证明:。

解:(1)若存在,则在点不一定可导

【例2·选择题】设可导的充要条件为()

(A)存在

(B)存在

(C)存在(D)存在

【例3·解答题】已知函数内可导,且满足

【考点十三】

(1)在处可导

(2)求分段函数的导数时,先用求导法则及基本公式,求出各分段区间内函数的导数;然后对各分段点用可导定义或利用左右导数和上述可导的充要条件进行讨论。

如果某分段点不连续,当然不可导。

【例4·选择题】设函数f(x)可导,,则是在

处可导的()条件。

(A)充要(B)充分非必要(C)必要非充分(D)非充分非必要

答案:A

【例5·选择题】设在x=0处连续,则()

(A)b为任意常数,而a=0 (B)b为任意常数,而a=e

(C)a为任意常数,而b=0 (D)a为任意常数,而b=e

由题意可以知道

所以b=e

表示在x=0处连续

答案:D

【考点十四】设,其中处连续,则当且仅当

处可导。

【证明】这是因为,

【例6·选择题】函数的不可导点的个数是()(A)3 (B)2(C)1 (D)0

x3+x2-2x

=x(x2+x-2)

=x(x+2)(x-1)

其中arctanx就相当于考点十四中的

∴不可导的个数有2个(-2、1)

答案:B

【考点十五】

(1)过曲线上的点的切线方程为

特别地,若,则在点的切线方程为;若,则在点的切线方程为。

(2)过曲线上的点的法线方程为

特别地,若,则在点的法线方程为;若,则在点

的法线方程为。

(3)两条曲线相切包含两层含义:①两条曲线有公共的交点,即切点;②两条曲线在公共切点处的导数相等,即切线的斜率相等。

【例7·解答题】已知f(x)是周期为5的连续函数,它在x=0的某邻域内满足关系式:f(1+sinx)

-3f(1-sinx)=8x+,其中是当时,比x高阶的无穷小,且f(x)在x=1处可导,求曲线y=f(x)在点(6,f(6))处的切线方程。

【例8·选择题】设周期函数f(x)在内可导,周期为4,又极限,

则曲线y=f(x)在点处的法线斜率为()。

(A)(B)0 (C)1 (D)-2

【例9·解答题】当参数a为何值时,抛物线与曲线相切?并求两条曲线在切点处的公共切线。

切点(2,1),

公共切线:y-1=1×(x-2)

第二节函数的求导法则

【考点十六】(1)复合函数的求导法则是最重要的求导法则,计算复合函数的导数时,要按照复合次序由最外层起,采取层层剥笋的办法,向内一层一层对中间变量求导数,直到对自变量求导数为止。

(2)复合函数的求导法则:设处可导,处可导,则复合函数在x处可导,且

(3)注意:符号的意义不同,符号的意义也不同。

【例11·解答题】求下列函数的导数:

(1)

(2)

解:

【例12·选择题】设,,则等于()

答案:D

【考点十七】反函数的求导法则:

设y=f(x)

【例13·填空题】设y=f(x)为单调连续函数,为其反函数,且,,则.

已知y=f(x)求解x=g(y)y=g(x)

【例14·解答题】设函数上可导,,且其反函数为g(x)。

若

求

【考点十八】

(1)求隐函数的导数的程序:设y=y(x)是由方程F(x,y)=0所确定的可导函数,

①将x看作自变量,y看作是x的函数,y的函数是x的复合函数.

②在方程的两边同时对x求导,按复合函数的求导法则,可得到一个含有的方程,从中解出

.

(2)对数求导法的本质是:将函数先化成隐函数再用隐函数求导法求导.

①幂指函数,两端取对数得,

则

②函数表达式为若干因子连乘积、乘方、开方或商的形式,则函数两端先取对数,然后在等式

的两端再对x求导.

【例15·解答题】求隐函数导数.

求导:

【例16·解答题】设函数确定,其中具有二阶导数,且

第三节高阶导数

【考点二十】求高阶导数的方法:

(1)定义法:用高阶导数的定义来求分段函数在分段点处的高阶导数。

函数y=f(x)导数的

导数是函数f(x)的二阶导数,即,记作。

函数y=f(x)的n阶导数为,也记作。

(2)公式法:莱布尼兹公式:设u(x),v(x)具有n阶导数,则

(3)间接法:对于有理分式函数,可以先化成部分分式之和,再利用常见高阶导数公式对每个部分分式求高阶导数;

对于三角函数有理式,可以通过和差化积等三角公式化为的形式,然后再求高阶导数。

(4)常见的高阶导数公式:

【例19·解答题】设,求.

【例20·解答题】设,其中在x=a处具有n-1阶连续导数,试求

.

由于

第四节微分

【考点二十一】

(1)微分的定义:

设函数在某区间内有定义,x及在该区间内,设函数的增量

,若,

其中A(x)仅与x有关,与无关,是比高阶的无穷小,则称在x点可微,且微分.

【评注】利用微分的定义进行解题,是考研试题的重点也是难点。

(2)求微分的方法:设x为自变量,y为因变量.

①先求出导数,用写出微分。

②利用一阶微分形式不变性,两端同时求微分,解出dy

【例21·填空题】设函数y=f(x)在x=x0处可导,,则.

∵y=f(x)在x=x0处可导

∴y=f(x)在x0可微

两边同时除以dy得:

【例22·填空题】设函数上有定义,对任意x,y,f(x)满足关系式:f(x+y)

-f(x)=[f(x)-1]y+(y),其中。

f(x+y)-f(x)=[f(x)-1]y+(y)

令y=△x

f(x+△x)-f(x)=[f(x)-1] △x +(△x)

011年研究生入学考试辅导考研数学三

【例23·选择题】设函数y=f(x )具有二阶导数,且,为自变量x在点处的增量,分别为f(x )在点处对应的增量与微分,若,则()

答案:A

第21页。