医学免疫学:第十四章 免疫耐受-贺晓燕

- 格式:ppt

- 大小:3.04 MB

- 文档页数:27

免疫学中的免疫耐受与自身免疫疾病免疫系统是人体保护自身免受外来威胁的第一道防线。

然而,有时免疫系统会出现错误,攻击自身组织,导致自身免疫疾病的发生。

为了避免这种情况的发生,免疫系统需要保持免疫耐受状态。

本文将从免疫耐受的概念、机制以及免疫耐受对自身免疫疾病的影响等方面进行探讨。

1. 免疫耐受概念免疫耐受是指免疫系统识别并接受自身抗原,而不攻击自身组织的状态。

人体中有大量的自身抗原,包括蛋白质、糖、脂肪等,这些自身抗原在正常情况下不会被免疫系统攻击。

免疫耐受是维持免疫系统正常功能的基础,缺乏免疫耐受则可能导致自身免疫疾病。

2. 免疫耐受机制免疫系统实现免疫耐受的机制包括中央耐受和外周耐受。

中央耐受主要发生在胸腺和骨髓,是指在淋巴细胞分化、成熟阶段通过克隆删除、修正克隆、鉴别选择等程序清除自身免疫反应能力强的淋巴细胞。

外周耐受则主要通过调节性T细胞(Treg)和免疫检查点分子等机制实现。

调节性T细胞是一种具有抑制免疫反应的细胞,包括天然Treg和适应性Treg。

它们通过选择性地杀死其他免疫细胞、分泌抑制因子等方式,抑制自身免疫反应的发生。

免疫检查点分子则是介导抑制性信号的分子,包括CTLA-4、PD-1等,它们可以通过与其受体结合,抑制免疫细胞的活性,从而维持免疫平衡状态。

外周耐受机制涉及的细胞和分子复杂多样,目前还有很多待研究的问题。

3. 免疫耐受与自身免疫疾病自身免疫疾病是指免疫系统攻击自身组织导致的疾病,包括类风湿性关节炎、系统性红斑狼疮、硬皮病等。

这些疾病的发生和免疫耐受失调密切相关。

一些研究表明,自身免疫疾病可能与中央耐受、外周耐受的异常有关。

中央耐受异常可能导致免疫系统中存在自身抗原易感淋巴细胞,这些细胞可能在外周器官中引发自身免疫反应。

外周耐受异常则可能导致调节性T细胞数量和功能的受损,从而引发自身免疫反应。

另外,免疫检查点分子的异常表达也可能导致免疫系统失控,参与自身免疫疾病的发生。

2023医学免疫学课件-免疫耐受contents •免疫耐受简介•免疫耐受与免疫应答•免疫耐受的诱导与维持•免疫耐受异常•医学免疫学在免疫耐受中的应用目录01免疫耐受简介免疫耐受是指在抗原的刺激下,特异性的T、B细胞不能够被激活,不能产生特异的免疫效应细胞及特异性抗体。

定义在免疫耐受状态下,机体免疫系统对抗原的识别和清除能力降低,表现为免疫无应答或低应答状态。

特点定义与特点原因免疫耐受产生的原因主要是由于机体接触到了抗原,但这种抗原通常为内源性抗原,如自身抗原或微生物抗原。

机制免疫耐受的机制主要包括调节性T细胞(Treg)介导的免疫抑制、抗原清除、T细胞克隆无能等。

产生原因及机制类型免疫耐受包括天然免疫耐受和获得性免疫耐受。

天然免疫耐受是在个体未接触相关抗原的情况下形成的,具有遗传性和先天性;获得性免疫耐受是在机体接触抗原后形成的,具有抗原特异性。

表现免疫耐受的表现包括自身免疫性疾病、肿瘤免疫逃逸、移植排斥反应等。

在这些情况下,机体的免疫系统对特定抗原的应答减弱或缺失,从而导致疾病的发生或移植排斥反应的出现。

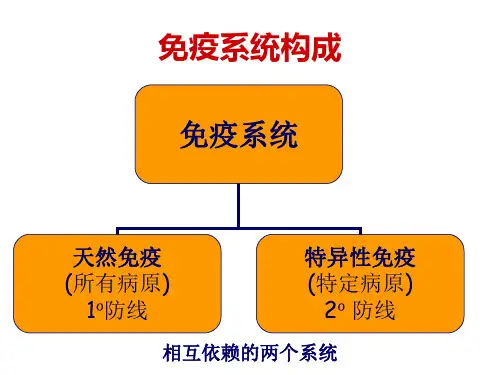

类型与表现02免疫耐受与免疫应答1免疫应答的概述23免疫应答是机体免疫系统针对抗原物质产生一系列的防御反应:包括固有免疫和适应性免疫应答。

固有免疫应答是机体在种系发育和进化过程中逐渐形成,针对多种病原体起作用。

适应性免疫应答是针对某一特定病原体产生,需经历致敏和效应两个阶段。

免疫耐受是指在抗原刺激下,特异性的T、B细胞克隆被负向选择清除或是被抑制,机体不产生针对该抗原的特异性应答。

免疫耐受与免疫应答相互关联,在免疫系统针对抗原物质发生免疫应答的过程中,同样可以诱导免疫耐受。

免疫耐受与免疫应答的关系影响免疫应答的因素抗原性质往往影响免疫应答的类型和强度。

抗原的性质和感染剂量机体状态抗原进入途径疫苗接种方式机体处于不同的生理、病理状态对免疫应答有很大影响。

抗原进入机体途径不同,可影响免疫应答强度和类型。

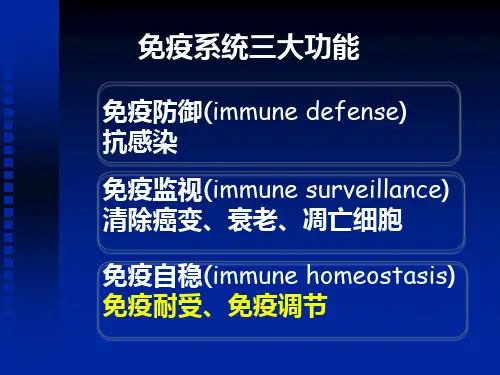

免疫学中的免疫耐受研究免疫系统对自身抗原的容忍机制免疫系统是人体内一套复杂的防御系统,其主要功能是保护机体抵抗外界病原体的侵袭,维护机体的健康状态。

然而,免疫系统并非完美无缺,有时会对自身组织发生攻击,导致自身免疫性疾病的发生。

为了维持机体正常的功能,免疫系统需要对自身抗原表现出一定的容忍,这一机制被称为免疫耐受。

在免疫学研究中,免疫耐受是一个重要的研究领域,其中包括中央耐受和外周耐受两个主要方面。

中央耐受是指在免疫系统发育的过程中,通过一系列的负选择机制,确保免疫细胞不对自身组织发生攻击。

这一过程主要发生在胸腺和骨髓中,胸腺是T细胞发育的主要器官,骨髓是B细胞发育的主要场所。

在这些器官中,免疫细胞会经历选择性消除或禁闭,从而使能去对抗某些特定的抗原。

外周耐受是指在成熟的免疫细胞进入循环系统后,通过一系列的调节机制,确保免疫细胞不对自身组织发生攻击。

外周耐受主要包括免疫抑制细胞的作用和抗原特异性调节T细胞的作用。

免疫抑制细胞主要由调节性T细胞(Treg细胞)和免疫抑制因子组成,通过抑制其他免疫细胞的激活,起到维持免疫耐受状态的作用。

抗原特异性调节T细胞则通过调节免疫细胞的活性,限制免疫反应的幅度和持续时间,起到抑制自身免疫反应的作用。

在研究免疫耐受的过程中,科学家们提出了许多关于免疫耐受的理论和假设。

其中,自身抗原的低水平表达和缺陷表达假说认为,机体对自身抗原的容忍是由于自身抗原在非淋巴器官中的低水平表达或缺陷表达。

在这种情况下,免疫系统无法正确识别自身抗原,从而对其发生攻击,使机体免疫耐受。

另一个关于免疫耐受的研究领域是自身抗原呈递缺陷假说。

该假说认为,免疫细胞对自身抗原的耐受是由于这些抗原在抗原呈递细胞中的缺陷表达。

这些缺陷可能包括抗原加工和呈递的缺陷,或者抗原的逃逸和保护性的呈递策略。

由于自身抗原的缺陷呈递,免疫细胞无法正确识别这些抗原,从而导致对自身组织的攻击减少,从而实现免疫耐受。

除了上述两个假说外,还有一些其他的免疫耐受机制得到了研究和讨论。

免疫耐受大纲要求一、基本概念二、免疫耐受的形成三、免疫耐受与临床一、基本概念(一)免疫耐受是机体免疫系统接受某种抗原作用后产生的特异性免疫无应答状态。

免疫耐受只对特定的抗原不应答,并不影响适应性免疫应答的整体功能。

免疫抑制是一种抗原非特异的免疫不应答或低应答状态。

(二)中枢免疫耐受是指在胚胎发育阶段及出生后免疫细胞的中枢发育过程中,尚未成熟的T与B细胞接受自身抗原刺激后形成对自身抗原的免疫耐受。

(三)外周免疫耐受是指成熟的T及B细胞在外周免疫器官中与外源性抗原或自身抗原结合相互作用后形成的免疫不应答状态。

二、免疫耐受的形成(一)影响免疫耐受形成的因素1.抗原因素:抗原的持续存在是维持免疫耐受状态的重要条件。

抗原性状:小分子可溶性、非聚合状态的抗原多为耐受原。

抗原的注射途径:静脉注射最易;腹腔次之;皮下和肌肉最难。

抗原决定基的特点:表面有许多相同决定基的抗原分子易成为耐受原。

抗原剂量:TD抗原无论剂量高低均可诱导T细胞耐受;TI抗原只有在高剂量时才能诱导B细胞产生免疫耐受;低带耐受;高带耐受。

2.机体因素:免疫系统的发育程度:胚胎期最易诱导,新生期次之,成年期较难。

动物种属和品系:大小鼠胚胎期及新生期均易诱导耐受;兔、有蹄类和灵长类胚胎期易诱导耐受。

免疫抑制措施的联合应用:全身淋巴组织射线照射或免疫抑制剂等有利于诱导耐受。

人工诱导的免疫耐受试验(胚胎期最易诱导)三、免疫耐受与临床1.建立免疫耐受:防治超敏反应、自身免疫病、移植排斥反应。

(1)耐受原的持续存在。

(2)口服或静脉注射抗原。

(3)移植骨髓及胸腺诱导基因嵌合。

(4)通过iDC诱导Treg进而诱导免疫耐受。

2.打破免疫耐受治疗肿瘤和慢性病毒感染。

(1)清除耐受原。

(2)改变耐受原进入机体的途径和方式。

(3)上调DC成熟度和APC功能。

(4)细胞因子的合理使用:IFN-γ、GM-CSF。

例题关于免疫耐受的叙述正确的是()。

A.产生免疫耐受后对各种Ag均不应答B.免疫耐受无记忆性C.免疫耐受就是免疫抑制D.产生自身耐受是自身免疫病的起因E.对病毒感染免疫耐受的机体易发生该病毒引起的疾病[答疑编号700544120101]【答案】E例题诱导免疫耐受的最佳时期是()。