中国文学史名词解释

- 格式:pdf

- 大小:120.35 KB

- 文档页数:3

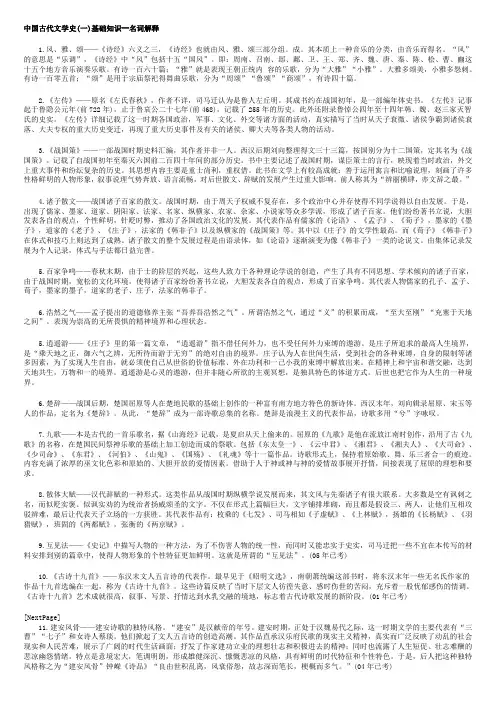

中国古代文学史(一)基础知识--名词解释1.风、雅、颂——《诗经》六义之三,《诗经》也就由风、雅、颂三部分组。

成。

其本质上一种音乐的分类,由音乐而得名。

“风”的意思是“乐调”,《诗经》中“风”包括十五“国风”。

即:周南、召南、邶、鄘、卫、王、郑、齐、魏、唐、秦、陈、桧、曹、豳这十五个地方音乐演奏乐歌。

有诗一百六十篇;“雅”就是表现王朝正统内容的乐歌,分为“大雅”“小雅”。

大雅多颂美,小雅多怨刺。

有诗一百零五首;“颂”是用于宗庙祭祀得舞曲乐歌,分为“周颂”“鲁颂”“商颂”,有诗四十篇。

2.《左传》——原名《左氏春秋》,作者不详,司马迁认为是鲁人左丘明。

其成书约在战国初年,是一部编年体史书。

《左传》记事起于鲁隐公元年(前722年),止于鲁哀公二十七年(前468),记载了255年的历史。

此外还附录鲁悼公四年至十四年韩、魏、赵三家灭智氏的史实。

《左传》详细记载了这一时期各国政治,军事、文化、外交等诸方面的活动,真实描写了当时从天子衰微、诸侯争霸到诸侯衰落、大夫专权的重大历史变迁,再现了重大历史事件及有关的诸侯、卿大夫等各类人物的活动。

3.《战国策》——一部战国时期史料汇编,其作者并非一人。

西汉后期刘向整理得文三十三篇,按国别分为十二国策,定其名为《战国策》。

记载了自战国初年至秦灭六国前二百四十年间的部分历史。

书中主要记述了战国时期,谋臣策士的言行,映现着当时政治,外交上重大事件和纷纭复杂的历史。

其思想内容主要是重士尚利,重权借。

此书在文学上有较高成就:善于运用寓言和比喻说理,刻画了许多性格鲜明的人物形象,叙事说理气势奔放、语言流畅,对后世散文、辞赋的发展产生过重大影响。

前人称其为“辨丽横肆,亦文辞之最。

”4.诸子散文——战国诸子百家的散文。

战国时期,由于周天子权威不复存在,多个政治中心并存使得不同学说得以自由发展。

于是,出现了儒家、墨家、道家、阴阳家、法家、名家、纵横家、农家、杂家、小说家等众多学派,形成了诸子百家。

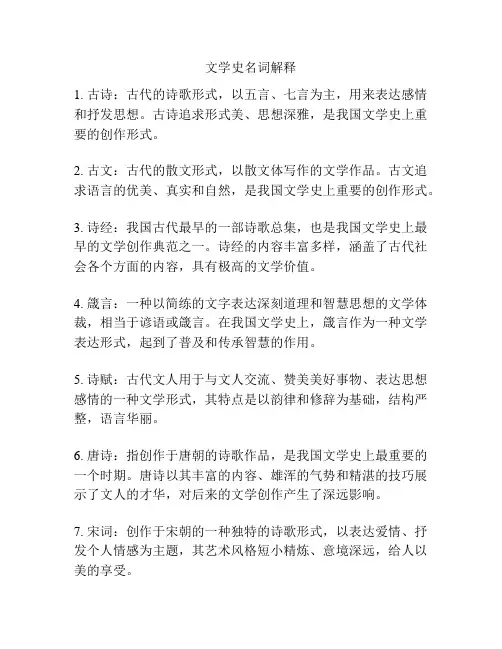

文学史名词解释1. 古诗:古代的诗歌形式,以五言、七言为主,用来表达感情和抒发思想。

古诗追求形式美、思想深雅,是我国文学史上重要的创作形式。

2. 古文:古代的散文形式,以散文体写作的文学作品。

古文追求语言的优美、真实和自然,是我国文学史上重要的创作形式。

3. 诗经:我国古代最早的一部诗歌总集,也是我国文学史上最早的文学创作典范之一。

诗经的内容丰富多样,涵盖了古代社会各个方面的内容,具有极高的文学价值。

4. 箴言:一种以简练的文字表达深刻道理和智慧思想的文学体裁,相当于谚语或箴言。

在我国文学史上,箴言作为一种文学表达形式,起到了普及和传承智慧的作用。

5. 诗赋:古代文人用于与文人交流、赞美美好事物、表达思想感情的一种文学形式,其特点是以韵律和修辞为基础,结构严整,语言华丽。

6. 唐诗:指创作于唐朝的诗歌作品,是我国文学史上最重要的一个时期。

唐诗以其丰富的内容、雄浑的气势和精湛的技巧展示了文人的才华,对后来的文学创作产生了深远影响。

7. 宋词:创作于宋朝的一种独特的诗歌形式,以表达爱情、抒发个人情感为主题,其艺术风格短小精炼、意境深远,给人以美的享受。

8. 文言文:古代汉语的书面语言,也是我国文学史上的一个重要文体,用于史书、经典和文学作品的创作。

其特点是语言正式、结构严谨,需要较高水平的阅读理解能力。

9. 白话文:指现代汉语的口头语言和书面语言,与文言文相对应。

白话文的特点是语言通俗易懂,是现代文学创作和日常交流的主要形式。

10. 散文:一种不受限于韵律和节奏的文学形式,以散文体写作的文学作品。

散文以其流畅的语言和丰富的思想内容受到了广大读者的喜爱。

11. 小说:一种以故事为主线,通过人物、事件和情节来反映社会生活和人类心理的文学形式。

小说是文学史上重要的创作形式之一,具有丰富的文化内涵和艺术魅力。

12. 戏曲:中国传统的一种文艺形式,通过音乐、舞蹈和演员的表演来展示故事情节和人物性格。

戏曲具有丰富的传统文化色彩,是我国文学史上不可或缺的一部分。

诗三百1、《诗经》是我国第一部诗歌总集。

2、共收入自西周初年至春秋中叶约五百年间的诗歌305篇,故又称诗三百。

3、《诗经》共分风、雅、颂三个部分。

其中风包括十五国风,雅分大雅小雅,颂分周颂、鲁颂、商颂。

4、当时传授诗经的有四家:齐之辕固、鲁之申培、燕之韩婴、赵之毛苌。

简称齐鲁韩毛四家。

东汉末年,儒学大师郑玄为毛诗做笺,学习毛诗的人渐多,其后三家诗亡,独毛诗得大行于世。

赋比兴1、诗经中的三种表现手法。

与风雅颂合称“六义”。

2、赋就是陈述铺叙的意思;比就是譬喻,兴的意思是借助于其他事物作为诗歌的开头,主要是为了引起下文,使诗歌曲折婉转,而不给人突兀的感觉,有时也起比喻的作用。

3、周代民歌的比兴手法的运用,丰富了诗歌的表现手法,他可以在极短的篇章里造成动人的境界和形象。

比兴手法在我国诗歌中一直继承发展,是周代民歌对后代文学有重大影响的一面。

周易《盘庚》1、是《尚书》中《商书》里的一篇。

2、尚书是记言的古史,《盘庚》是殷王盘庚迁都前后对世族百官、百姓、庶民的讲话,古奥难懂。

3、《盘庚》中从现实生活经验出发的譬喻都鲜明生动,如因臣民反对迁徙,盘庚对其进行说服,将旧都比作“颠木”,新都比作颠木新生的“由蘖”。

金文1、古代铜器特别是钟鼎彝器上的文字。

一般称为铜器铭文或金文。

2、殷商已有简单铭文,周代日益发展。

3、这些铭文多关于贵族的事功、讼断和赏赐。

因器物的限制,一般不长。

如《散氏盘铭》等。

4、铭文一般为散文,也有韵文。

如《季子白盘铭》。

《春秋》1、《春秋》是鲁国的编年史。

2、现今流传的鲁《春秋》是经过孔子修订的。

它极其简括的记载了周王朝、鲁国及其他各国的事件,起于鲁隐公元年,终于鲁哀公十四年,凡240年。

3、孔子为维护周王朝奴隶制的统治,主张尊王攘夷,正命定分,巩固王朝最高奴隶统治政权,恢复大一统局面。

4、孔子的政治主张通过《春秋》的谨严书法,表现出来。

但《春秋》记事,语言过于简单,类似于后世的新闻标题,只是片断记录。

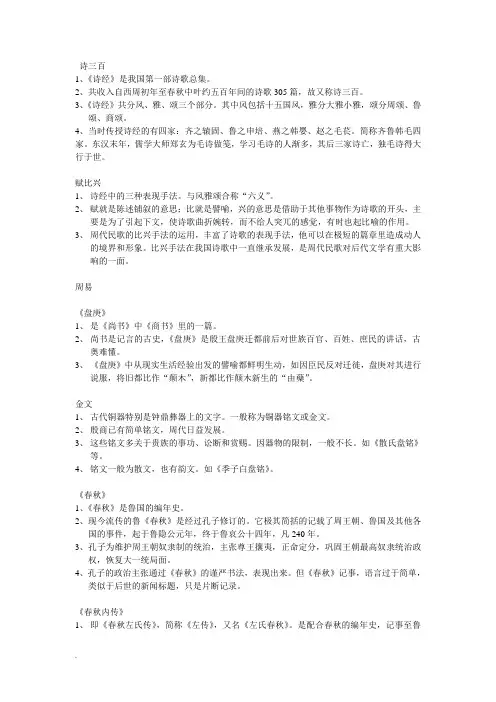

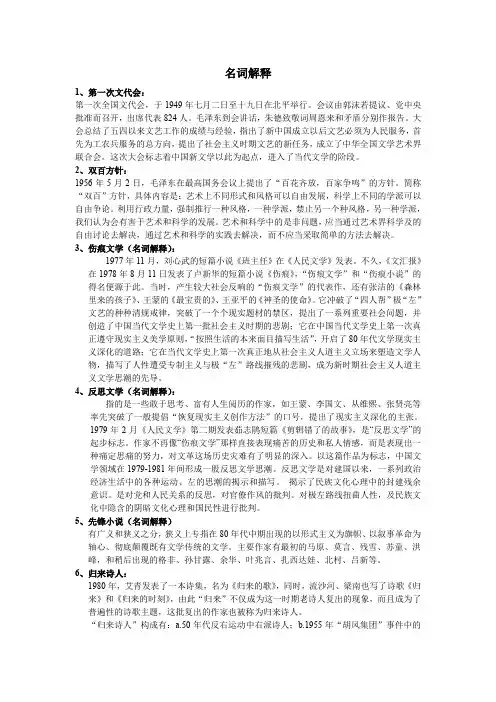

名词解释1、第一次文代会:第一次全国文代会,于1949年七月二日至十九日在北平举行。

会议由郭沫若提议、党中央批准而召开,出席代表824人。

毛泽东到会讲话,朱德致敬词周恩来和矛盾分别作报告。

大会总结了五四以来文艺工作的成绩与经验,指出了新中国成立以后文艺必须为人民服务,首先为工农兵服务的总方向,提出了社会主义时期文艺的新任务,成立了中华全国文学艺术界联合会。

这次大会标志着中国新文学以此为起点,进入了当代文学的阶段。

2、双百方针:1956年5月2日,毛泽东在最高国务会议上提出了“百花齐放,百家争鸣”的方针。

简称“双百”方针,具体内容是:艺术上不同形式和风格可以自由发展,科学上不同的学派可以自由争论。

利用行政力量,强制推行一种风格,一种学派,禁止另一个种风格,另一种学派,我们认为会有害于艺术和科学的发展。

艺术和科学中的是非问题,应当通过艺术界科学及的自由讨论去解决,通过艺术和科学的实践去解决,而不应当采取简单的方法去解决。

3、伤痕文学(名词解释):1977年11月,刘心武的短篇小说《班主任》在《人民文学》发表。

不久,《文汇报》在1978年8月11日发表了卢新华的短篇小说《伤痕》,“伤痕文学”和“伤痕小说”的得名便源于此。

当时,产生较大社会反响的“伤痕文学”的代表作,还有张洁的《森林里来的孩子》、王蒙的《最宝贵的》、王亚平的《神圣的使命》。

它冲破了“四人帮”极“左”文艺的种种清规戒律,突破了一个个现实题材的禁区,提出了一系列重要社会问题,并创造了中国当代文学史上第一批社会主义时期的悲剧;它在中国当代文学史上第一次真正遵守现实主义美学原则,“按照生活的本来面目描写生活”,开启了80年代文学现实主义深化的道路;它在当代文学史上第一次真正地从社会主义人道主义立场来塑造文学人物,描写了人性遭受专制主义与极“左”路线摧残的悲剧,成为新时期社会主义人道主义文学思潮的先导。

4、反思文学(名词解释):指的是一些敢于思考、富有人生阅历的作家,如王蒙、李国文、从维熙、张贤亮等率先突破了一般提倡“恢复现实主义创作方法”的口号,提出了现实主义深化的主张。

1.小说界革命:近代文学史上的小说改良运动。

近代资产阶级改良运动兴起,迫切需要一种有力的宣传工具,他们把小说看作暴露旧社会宣传新思想的有力武器,并一反前人轻视小说的传统观念,把它提到空前的地位,这就是小说界革命。

1902年梁启超在《新小说》创刊号上发表《论小说与群治之关系》,提出“小说为文学之最上乘”,成为小说界革命的纲领。

小说界革命对晚清小说的发展起了积极的推动作用,在其影响下出现了《官场现形记》等谴责小说。

2.诗界革命:近代文学史上的诗歌改良运动,是资产阶级改良运动的有机组成部分。

在戊戌变法前,随着资产阶级改良运动的高涨,梁启超、夏曾佑、谭嗣同等人提出“诗界革命”的口号,并试作新诗,但这时只不过在诗句里运用些新名词,还没有真正从诗的思想内容和艺术形式上去进行革新。

在“诗界革命”运动中,成就最高的是黄遵宪,作为诗界革命的旗帜,他提出“我手写我口”,要求诗歌反映现实生活和斗争,在表现方法上主张利用古人的优良艺术传统,并结合新事物利用新语言。

戊戌变法失败后,梁启超在日本继续鼓吹“诗界革命”,他批判了“以堆积满纸新名词为革命”的诗风,提出“能以旧风格含新意境,斯可以举革命之实矣”,力求解决诗歌为改良运动服务的问题。

3.文体革命:近代文学史上散文的改良运动。

梁启超打破了桐城派古文的框框,创作出新体散文,在当时风靡一时,为散文家们所推崇,称之为“新文体”。

新文体“平易畅达,时杂以俚语、韵语及外国语法,纵笔所至不检束”,为晚清文体解放和“五四”的白话文运动开辟了道路,适应了当时社会改革和政治改革的需要,而缺点则是往往流于浅率泛滥。

新文体运动的典型代表作品是梁启超的《少年中国说》。

4.熏、浸、刺、提:5.宋诗派和同光体6.清季四大词人:清末词人王鹏运、朱祖谋、况周颐、郑文焯并称“清季四大词人”。

而近代词学大家龙沐勋所撰《清季四大词人》,有文廷式,无朱祖谋。

他们继承了常州词派的传统,既讲求词的传统艺术规范,又重视词的厚重内容,不把词视为“诗馀”小道。

中国文学史4一、名词解释1、前七子:出现于明弘治、正德年间,成员包括李梦阳、何景明、徐祯卿、边贡、康海、王九思和王廷相七人,代表人物是李梦阳、何景明,倡言“文必秦汉,诗必盛唐”在反对台阁休诗风中起过重要作用,但也将文学创作引向了拟古主义的道路。

2、后七子:明嘉靖、隆庆年间的文学流派。

成员包括李攀龙、王世贞、谢榛、宗臣、梁有誉、徐中行和吴国伦。

以李攀龙、王世贞为代表。

因在前七子之后,故称后七子;又有"嘉靖七子"之名。

后七子继承前七子的文学主张,同样强调"文必秦汉,诗必盛唐",以汉魏、盛唐为楷模,较前七子更绝对。

他们复古拟古,主格调,讲法度,互相标榜,广立门户,声势更浩大,从而把明代文学的复古倾向推向高潮。

3、茶陵诗派:从明成化到弘治年间,台阁体诗文创作趋向衰落与消退,这一时期对文坛有着重要影响的则是茶陵诗派。

茶陵派以李东阳为主。

李东阳提出诗学汉唐的复古主张。

他的有些作品摆脱了台阁体的束缚,表现出更为广阔的生活视角,刻画了作者个人的真情实感。

17、唐宋派:是出现在明代中期嘉靖年间,以反拨李梦阳、何景明为代表的前七子的复古理论为主要目标的文学派别,其主要代表人物是王慎中、唐顺之、茅坤和归有光。

他们的基本观点是反对以文采取代道统,主张恢复唐宋八大家的散文传统,倡导文道统一。

4、阳羡派:清代陈维崧的词师法苏、辛,尤其接近辛弃疾豪放苍凉的词风。

陈维崧属江苏宜兴人,宜兴古地名称“阳羡”,所以陈维崧为代表的词派被称为“阳羡派”。

属于这一词派的作家还有蒋士铨等。

5、浙西词派:朱彝尊是浙西词派开创者,与李良年、龚翔麟、沈蚌日、李符、沈岸登称为“浙西六家”,他推尊词体,宗法南宋,以姜夔、张炎为圭臬,还与汪森辑录《词综》,主张以雅正矫正显露,归于醇雅。

要求词有古雅峭拔的格调,疏淡清远的意境,严谨和谐的音律。

6、公安派:指明代后期以袁宏道为首,包括袁宗道、袁中道在内的文学派别,因他们三兄弟是湖北公安人,故称“公安派”。

中国文学史名词解释

1. 文学史

文学史是研究文学作品和文学现象发展变化的学科,通过对文

学作品的系统整理和分析,探讨文学的历史变迁和发展规律。

2. 名词解释

2.1 文学

文学是人们通过语言艺术表达情感、思想和体验的创造性活动,包括诗歌、散文、小说、戏剧等不同体裁。

2.2 文学史

文学史是对一定时期内的文学发展进行总结和研究的学科,它

关注文学的演变和作品的特点。

2.3 文学现象

文学现象是指在一定历史时期下的文学作品、风格或潮流等表

现形式,它可以反映社会、文化和个体的变迁。

2.4 发展变化

发展变化指文学在不同历史阶段中的演进和变化过程,包括创作思潮、艺术风格、主题内容等方面的转变。

2.5 历史变迁

历史变迁是指文学在历史发展中所经历的变迁和演化过程,包括社会背景、文化影响和时代特征等方面的变化。

2.6 发展规律

发展规律是指文学发展中的一系列普遍规律或趋势,反映了作品的发展轨迹、艺术特征以及与社会、文化的关系。

3. 结论

文学史名词解释了文学史、文学、文学现象、发展变化、历史变迁和发展规律等相关概念,帮助读者更好地理解和分析中国文学史的演变和发展过程。

中国文学史4一、名词解释1、前七子:出现于明弘治、正德年间,成员包括李梦阳、何景明、徐祯卿、边贡、康海、王九思和王廷相七人,代表人物是李梦阳、何景明,倡言“文必秦汉,诗必盛唐”在反对台阁休诗风中起过重要作用,但也将文学创作引向了拟古主义的道路。

2、后七子:明嘉靖、隆庆年间的文学流派。

成员包括李攀龙、王世贞、谢榛、宗臣、梁有誉、徐中行和吴国伦。

以李攀龙、王世贞为代表。

因在前七子之后,故称后七子;又有"嘉靖七子"之名。

后七子继承前七子的文学主张,同样强调"文必秦汉,诗必盛唐",以汉魏、盛唐为楷模,较前七子更绝对。

他们复古拟古,主格调,讲法度,互相标榜,广立门户,声势更浩大,从而把明代文学的复古倾向推向高潮。

3、茶陵诗派:从明成化到弘治年间,台阁体诗文创作趋向衰落与消退,这一时期对文坛有着重要影响的则是茶陵诗派。

茶陵派以李东阳为主。

李东阳提出诗学汉唐的复古主张。

他的有些作品摆脱了台阁体的束缚,表现出更为广阔的生活视角,刻画了作者个人的真情实感。

17、唐宋派:是出现在明代中期嘉靖年间,以反拨李梦阳、何景明为代表的前七子的复古理论为主要目标的文学派别,其主要代表人物是王慎中、唐顺之、茅坤和归有光。

他们的基本观点是反对以文采取代道统,主张恢复唐宋八大家的散文传统,倡导文道统一。

4、阳羡派:清代陈维崧的词师法苏、辛,尤其接近辛弃疾豪放苍凉的词风。

陈维崧属江苏宜兴人,宜兴古地名称“阳羡”,所以陈维崧为代表的词派被称为“阳羡派”。

属于这一词派的作家还有蒋士铨等。

5、浙西词派:朱彝尊是浙西词派开创者,与李良年、龚翔麟、沈蚌日、李符、沈岸登称为“浙西六家”,他推尊词体,宗法南宋,以姜夔、张炎为圭臬,还与汪森辑录《词综》,主张以雅正矫正显露,归于醇雅。

要求词有古雅峭拔的格调,疏淡清远的意境,严谨和谐的音律。

6、公安派:指明代后期以袁宏道为首,包括袁宗道、袁中道在内的文学派别,因他们三兄弟是湖北公安人,故称“公安派”。

一、名词解释1、上古歌谣:上古时期的民歌、民谣,是民间文学的一种。

我国古代,以合乐为歌,徒歌为谣。

上古歌谣是先民表达思想、抒发感情、促进生产的重要工具,是在生产力极为低下的原始时代产生的,是出现最早的文学样式。

按题材内容,可分为劳动歌谣、祭祀歌谣、图腾歌谣、婚恋歌谣、战争歌谣等。

它们具有集体性、综合性和再现生活的直接性,词句简朴,节奏流畅,以赋为其主要表现手法。

2、《周易》:先秦时的一部卜筮书。

其文字分经、传两部分。

其中的卦、爻辞为《易经》,约成于西周初年。

它们记载了上古社会的一些情况,保存了一些具有朴素色彩的上古歌谣。

《易传》是对经的说明和解释,大部分作于战国时期,反映了当时的哲学思想。

3、神话:神话是上古先民通过幻想以一种不自觉的艺术方式对自然现象和社会生活所作的形象描述和解释,用虚幻的想象表现了先民们征服自然、战胜自然的强烈愿望和乐观主义、英雄主义精神,是人类早期不自觉的积极浪漫主义艺术创作。

它是原始文学的一种重要样式,是后世文学艺术的重要土壤和武库。

4、《山海经》:一部与巫术有关的古代地著作,作者不详,约成书于战国时,秦汉时又有增补。

共18卷,以记载传说中的地理知识为主,兼及民俗、物产、医药、巫术、祭祀等,尤其是保存了大量上古神话传说,如精卫填海、夸父逐日、黄帝杀蚩尤、鲧禹治水等,是我国先秦保存神话最多的古籍,具有重要的文学价值。

1、《诗三百》:即《诗经》。

《诗经》在先秦时不称“经”,而是称“诗”或“诗三百”,如《论语》引《诗》评《诗》即是如此。

《诗经》本有305篇,举其整数,故称“诗三百”。

西汉初成为官学,被尊为经,始称《诗经》,后世也有沿称“诗三百”的。

2、风雅颂:是《诗经》的三个组成部分,也是根据地域和音乐的不同对《诗经》的分类。

风也叫国风,是带有诸侯各国地方特色的乐歌,共有十五国风,160篇,多是民歌,少数是贵族作品。

雅是周王朝京都地区的乐歌,分大雅、小雅。

大雅31篇,多朝会宴享之作;小雅74篇,多个人抒情之作。

名词解释:1, 问题小说:问题小说是20年代初期出现的现实主义小说创伤热潮,是充满各种矛盾的社会现实和“五四 ”作家热心上下求索的创作心态相碰撞的产物,其内容广泛涉及婚姻恋爱、就业、家庭等问题,催人疑问,促人警觉,发人深省。

代表作家有冰心、叶绍钧、庐隐等。

2,美文:美文的产生与周作人的大力倡导有关,周作人1921年发表《美文》一文,提倡多写“记述的”“艺术性”的美文,王统照、胡适等起而应和,冰心、朱自清、郁达夫、俞平伯等进行创作实践,美文作为一种独立文体的地位遂得以在文学史上确立 。

3, 小诗:1921-1924年间,冰心、宗白华、徐玉诺等人受泰戈尔《飞鸟集》、日本徘 句的影响开始写作小诗。

所谓小诗多是以一至四行的体式抒写个人即时的感兴,或托物喻理,或借景抒情,且常以哲理入诗,表现作家“零碎的思想。

” 4,街头诗:1938年8月,柯仲平、田间等联合发表《街头诗歌运动宣言》,在延安发起街头批判诗运动。

街头诗即指抄在村庄墙壁、门楼上或印成传单散发的通俗政治鼓动诗,它们多以抗战为内容,短小精悍、战斗性强。

田间的《义勇军》等是其优秀之作。

5, 新剧:又称文明戏,是中国话剧运动的第一阶段,开始于1907年,留日学生曾孝谷、欧阳予倩等在欧美、日本话剧运动影响下,组织话剧团体春柳社,改编演出《黑奴吁于录》等话剧。

辛亥革命前后,新剧团体很多,演出以民族民主革命为内容的政治戏居多。

辛亥革命后,新新剧很繁荣,以演家庭伦理剧居多。

“五四”前夕,新剧趋向衰落。

6, 零 余者:指的是郁达夫创伤中具有连贯性的抒情主人公形象,这是一个以“自我”为原型、浸透着作者本人强烈主观色彩的文学形象,在这个形象身上既有卢梭式的自白,也有维特式的自怜,自惭、自卑与自尊、自傲相纠结,构成了时代的“零余者”的心史、情绪史。

7, “三美”理论(诗歌的三美):是闻一多在《诗的格律》一文中提出的,也是新格律诗论的核心,指的是音乐美、绘画美、建筑美。

《诗经》:是我国第一部诗歌总集。

它收录了西周初到春秋中叶诗歌305篇。

包括国风、小雅、大雅、颂。

其中风包括十五“国风”,有诗160篇;雅分“大雅”、“小雅”,有诗105篇;颂分“周颂”、“鲁颂”、“商颂”有诗40篇。

“风”是指各地不同的音乐。

“雅”是雅正之声,指周王朝京畿地区的音乐,又分大雅和小雅,也是缘于音乐的不同。

“颂”是宗庙祭祀用的舞曲。

赋、比、兴:赋: 《诗经》在艺术上对后代文学影响最大就是赋比兴的表现手法。

“赋者,敷陈其事物而直言之也”,也就是陈述铺叙的意思,从本质上讲就是直接描绘,直接抒情,直接铺叙;比:“比者,以彼物比此物也”,带比喻性质的一种手法。

兴:“兴者,先言他物以引起所咏之词也”,引用其它自然现象引起所要咏叹的情感,有进甚至能起到比的作用。

如:《关雎》用…雎鸟‟的鸣叫起兴,引出诗人即景生情的联想。

历史散文:古代的散文是伴随着史官词而出现的,他们记载国家在咸和君主的言行,在其中体现了一定的历史、政治和哲学观点,其记述由简到繁,由质朴无华到略具文采。

现在人看到的就一部古代历史文献汇编。

《春秋》:相传孔子曾对它加以修订,以记事为主,现在我们所看到的,是先秦时期鲁国的编年史,书中按时代顺序记载了春秋时期的重大事件,上起鲁隐公元年,下至鲁哀公十四年,共242年的史事。

它对后代的散文有不小的影响。

《国语》:是一部按国别记载的史书,约成书于战国初年,是战国早期人根据各国史料编订,以记言为主,书中记载的史实上起周穆王,下至鲁悼公春秋时期各国的政治、外交、军事等活动。

其思想倾向于儒家。

书中既尊尊礼,又崇德;既敬神,又重民。

《左传》:《左传》是先秦时期的一部历史著作,原名《左氏春秋》,作者是左丘明,记事起于鲁隐公元年(前722),止于鲁哀公二十七年(前468),此外还附录了鲁悼公四年至十四年韩、魏、赵三家灭智氏的史实。

书中生动反映了这一时期巨大而深刻的历史变迁,再现了重大的历史事件以及有关的诸侯、卿大夫等各类人物的活动。

中国文学史考点一、名词解释:(时间、人物、特点、主张)1、新乐府运动:所谓新乐府,就是一种用新题写时事的乐府式的诗。

是由唐代诗人白居易、元稹等所倡导的一场诗歌革新运动。

这类诗的特点是:自创新题,咏写时事,体现汉乐府的现实主义精神。

主张“歌诗合为事而作”。

2、唐代边塞诗派:中国唐代诗歌流派。

该派诗人以高适、岑参、李颀、王昌龄最为知名,而高、岑成就最高,所以也叫高岑诗派。

他们的诗歌主要是描写边塞战争和边塞风土人情,以及战争带来的各种矛盾如离别、思乡、闺怨等,形式上多为七言歌行和五、七言绝句,诗风悲壮,格调雄浑,最足以表现盛唐气象。

3、唐传奇:是我国唐代流行的,在六朝志怪小说的基础上发展起来的文言小说。

作者大多以记、传名篇,以史家笔法,传奇闻异事。

是现实主义小说的开始,文言短篇小说达到成熟的标志。

4、沉郁顿挫:杜甫诗的主要风格。

沉郁,是感情的悲慨壮大深厚;顿挫,是感情表达的波浪起伏、反复低回。

杜甫是一位系念国家安危和生民疾苦的诗人。

动乱的时代,个人的坎坷遭遇,一有感触,则悲慨满怀。

他的诗有一种深沉的忧思,无论是写生民疾苦、怀友思乡,还是写自己的穷愁潦倒,感情都是深沉阔大的。

他的诗,蕴含着一种厚积的感情力量,每欲喷薄而出时,他的仁者之心、他的儒家涵养所形成的中和处世的心态,便把这喷薄欲出的悲怆抑制住了,使它变得缓慢、深沉,变得低回起伏。

个人的悲痛变成了对于百姓苦难的深沉忧思,留下了无穷韵味。

5、韩孟诗派:中唐时,由韩愈,孟郊代表主张通过“不平则鸣”抒发心理的郁结,而崇尚诗文“雄奇,险怪”之美的文人团体。

6、古文运动:中唐时期,伴随着韩愈提出的“文以载道”说,由“韩孟诗派”和柳宗元发起的提倡古文(先秦两汉文体),使古文逐渐压倒了骈文而成为文坛的主要风尚,与当时的政治运动密切相关,有广泛参与者的文学改革运动。

7、初唐四杰:初唐文学家王勃、杨炯、卢照邻、骆宾王的合称。

四杰齐名,原指其诗文而主要指骈文和赋而言。

中国古代文学名词解释第一章上古文学1、《山海经》:一部与巫术有关的古代地理著作,作者不详,约成书于战国时,秦汉时又有增补。

共18卷,以记载传说中的地理知识为主,兼及民俗、物产、医药、巫术、祭祀等,尤其是保存了大量上古神话传说,如精卫填海、夸父逐日、黄帝杀蚩尤、鲧禹治水等,是我国先秦保存神话最多的古籍,具有重要的文学价值。

第二章《诗经》1、《诗三百》:在先秦时称“诗”或“诗三百”。

《诗经》本有305篇,举其整数,故称“诗三百”。

西汉初成为官学,被尊为经,始称《诗经》。

2、风雅颂:是《诗经》的三个组成部分,也是根据地域和音乐的不同对《诗经》的分类。

风也叫国风,是带有诸侯各国地方特色的乐歌,共有十五国风,160篇,多是民歌,少数是贵族作品。

雅是周王朝京都地区的乐歌,分大雅、小雅。

大雅31篇,多朝会宴享之作;小雅74篇,多个人抒情之作。

雅诗中也有部分民歌。

颂是王室宗庙祭祀或举行重大典礼时的乐歌,分周颂、鲁颂、商颂三颂,共40篇。

赋比兴:《诗经》常用的三种艺术表现手法。

赋指的是铺陈直叙事物的方法。

比即比喻或比拟。

兴即托物起兴,先言他物,以引起所咏之辞。

3、四家诗:指汉初出现的传授《诗经》的齐、鲁、韩、毛四家诗。

前三家属“今文诗”,西汉时立于学官,分别亡于三国、西晋和宋时。

《毛诗》属“古文诗”,东汉时立于学官,训诂多用《尔雅》,事实多本《左传》,流传至今。

4、毛传郑笺:汉代毛亨、毛苌为《诗经》所作的注解名为《毛诗故训传》,简称“毛诗”。

东汉郑玄又为“毛诗”作笺注,名为《毛诗传笺》,简称“郑笺”。

第三章先秦历史散文1、今古文《尚书》:汉代,《尚书》始有今古文之分。

汉文帝时晁错根据伏胜记诵所整理的28篇《尚书》,用汉代通行的隶书写定,称《今文尚书》。

汉武帝时,曲阜孔壁中又发现一种用战国古文字写成的本子,称《古文尚书》,它比《今文尚书》多16篇。

此书到西晋末因战乱丢失。

2、春秋三传:解释《春秋》的《左传》、《公羊传》和《谷梁传》三部书的合称。

中国古代文学史名词解释中国古代文学史名词解释文学名词解释提前注明:名词解释是有技巧性的,要交代年代,作者,代表作,文学特征,文学的历史作用等等,以及对后世的影响。

切记不要死记硬背。

熟读文学史,做到烂熟于心,写起来就自由流畅了。

一.先秦:1、六义《毛诗大序》总结了《诗经》的艺术经验,把《周礼春官大师》中的“六诗”说发展为“六义”说。

其云:“故诗有六义焉,一曰风,二曰赋,三曰比,四曰兴,五曰雅,六曰颂”。

风雅颂是对《诗经》的分类,而赋比兴是对《诗经》表现方法的归纳。

唐代孔颖达在《毛诗正文大序》“诗有六义”句《疏》中说“风、雅、颂者,诗篇之异体,赋、比、兴者,诗文之异辞耳。

大小不同,而得并为六义焉,赋、比、兴,是诗之所用,风雅颂是诗之成形,用彼三事,成此三事,是故同称为义。

”这就是所谓“六义”的由来。

2、诗三百:《诗经》共有305篇,称为“诗三百”或“诗三百篇”,是举其成数作《诗经》的代称。

到西汉初年,诗三百篇被奉为经典,才尊之为《诗经》5、神话:神话以故事的形式表现了远古人民对自然、社会现象的认识和愿望,是“通过人民的幻想用一种不自觉的艺术方式所加工的自然界和社会形态”(马克思语),是远古人民,对其所接触的自然现象、社会现象、幻想出来的具有艺术意味的解释和描述的集体口头创作。

它通常以神为主人公,包括自然神和神话了的英雄人物。

情节一般表现为变化,神力和法术。

意义通常显示为对某种自然或社会现象的解释,有的表达了先民征服自然、变革社会的愿望,我国古代有丰富的神话,但保存下来的极少,主要见于《山海经》《淮南子》等。

6、风雅颂这是《诗经》内容的分类,最早见于《荀子儒效》。

“风”也称“国风”,“风”是乐歌曲调的意思,“国风”包括周南、召南,卫、王等十五个地区的乐歌,共一百六十篇。

“雅”是王畿附近的乐曲名称,包括“大雅”“小雅”两部分,“大雅”三十一篇,“小雅”七十四篇,共一百零五篇。

“颂”分为“国颂”三十一篇,“鲁颂”四篇,“商颂”五篇,共四十篇,是宗庙祭祀的乐歌。

中国古代文学史(第二版上册)名词解释汇总中国古代文学史(第二版上册)是一本关于中国古代文学发展历程的著作。

以下是该书中出现的一些重要名词解释的汇总:1.诗经:刚开始收集和整理民间诗歌,是中国最早的文学遗产之一。

《诗经》包括了305篇诗歌,分为风、雅、颂三个部分。

2.古文:古代文学作品的正式文体,古代文学中最简约、朴实、直接的表达方式。

3.史书:记载古代历史事件和人物事迹的文学作品。

史书在中国古代文学史上有着重要的地位,如《史记》、《资治通鉴》等。

4.诗赋:古代文学中的两种主要艺术形式。

诗以五言和七言为主,赋以辞章华丽、造句繁复为特征。

5.韵文散文:广义上泛指所有有韵的散文,狭义上特指宋代的散文形式。

韵文散文强调音韵的韵味和文辞的优美。

6.宋词:盛行于宋代的一种独特的诗歌形式,以抒发爱情和自然之美为主要主题。

7.律诗:唐朝盛行的一种严格按照字数音律要求的诗歌形式,以五言、七言为主。

8.元曲:元代出现的一种特殊的戏曲体裁,以曲调婉转、剧情细腻、寓意深远著称。

9.文言小说:古代小说的一种,用文言写成。

代表作有《红楼梦》、《西游记》等。

10.白话小说:用白话语言写成的小说形式,起源于明清时期。

代表作有《水浒传》、《金瓶梅》等。

此外,还可以拓展一些其他相关的名词:11.词:古代一种以歌咏表达感情的独特文体,有诗意、音韵优美的特点。

12.传统戏曲:中国古代的一种传统艺术形式,演员通过唱、念、做、打等形式来表演剧情。

13.简体字和繁体字:汉字书写形式的两种变体,简体字主要在中国大陆使用,繁体字主要在台湾、香港等地使用。

14.文言文和白话文:汉语书写的基本文体。

文言文用于古代,具有复杂的语法结构和丰富的修饰词汇,白话文则是口语化的书写形式,近代以来被广泛使用。

15.诗派:中国古代文学史上一些独特的诗歌创作流派,如唐代的豪放派、骚体派等,宋代的词派等。

这些名词解释涵盖了中国古代文学史中一些重要的文学形式和流派。

当然,中国古代文学发展极为丰富多样,还有很多其他名词和概念值得深入了解和拓展。

名词解释(注:个人观点,非标准答案。

大家可以根据自己的见解加以润色。

其实名词解释要求没那么严苛,只要答出要点就可以了。

)1、原始歌谣原始歌谣是初民们口耳相传的,比较接近原始形态的,质朴的歌谣。

由于年代久远和当时没有文字记载,很少能够保存下来,只能在后代的典籍中偶尔能够找到。

原始歌谣通常以劳动为主题,形式上以二言为主,诗、乐、舞的结合是其重要特征。

2、上古神话上古神话是先民们在劳动过程中对不能理解的自然、社会、人际现象做出的解释,是经过幻想加工的现实生活。

表现了初民对宇宙自然、人类自身及诸种文化现象的起源以及当时世间秩序的理解;表现了初民们解释、征服自然的愿望。

3、《诗经》《诗经》是我国第一部诗歌总集,原名《诗》,或称《诗三百》。

汉代时始被奉为经典。

全书305篇,另有6篇笙诗。

可能由周王朝的乐官收集整理,囊括了西周初年到春秋中叶五百多年间的作品,完成非一时,经手也非一人。

最后编订成书,大约在公元前6世纪。

4、赋比兴赋比兴的运用,既是《诗经》艺术特征的重要标志,也开启了我国古代诗歌创作的基本手法。

赋就是铺陈直述,平铺直述地表达诗人感情;比就是比方,以彼物比此物;兴是触物兴词,多在篇章开头。

三者之中,赋是基础。

5、赋诗言志《诗经》编成后,各诸侯国在政治、外交活动中以“诗”酬酢应答,出使专对。

以赋诗来表情达意,称引“诗句”来讽谏劝诫、评论抒情。

在上层人际交往中是十分普遍的现象。

6、《尚书》《尚书》是商周史料的汇编,以记言为主。

由《虞书》《夏书》《商书》《周书》构成。

文字古奥典雅,语言技巧超过了同时期的甲骨卜辞和铜鼎铭文,而且这些文诰都是独立成篇,有完整的文本结构和文体形态,对先秦历史叙事散文的成熟有直接影响。

7、《春秋》《春秋》是鲁国编年体史书,经过孔子修订。

记述了从鲁隐公元年(前722)到哀公十四年(前481)之间的历史。

其记事简而有法,却并非真正意义上的叙事散文。

被司马迁成为“礼义之大宗”8、春秋三传《春秋左氏传》、《春秋公羊传》、《春秋谷梁传》三部历史散文都是为阐述《春秋》经典而作的编年体史书,合称春秋三传。

1.宋初诗坛诗派林立,主要有“白体”、“西昆体”、“晚唐体”,合称宋初“三体”诗。

2.西昆体是北宋初期出现的一个文学流派。

其特点是专从形式上模拟李商隐,追求词藻,堆砌典故。

代表作者有杨亿、刘筠、钱惟演等人。

因他们曾相互唱和,由杨亿编成《西昆酬唱集》,故名。

欧阳修《六一诗话》谓:“盖自杨、刘唱和,《西昆集》行,后进学、者争效之,风雅一变,谓之昆体。

”“西昆体”写作作风,也表现于骈文及其它文的写作上。

3.六一风神是欧阳修散文的美学风格,他的散文措辞平易,不用古奥的文字,用词造句精炼而有变化,条达疏畅、切近自然。

自然地叙事、自然地抒怀,在看似漫不经心的行文中,使读者慢慢地从寻常的叙说中体悟出难以言传的高远境界。

标志着他的散文从崇尚骨力到倾心于风神姿态,从阳刚到阴柔的转变。

其本质是散文的诗化和情感上的外显。

另外,文章结构层次上极吞吐往复、参差离合之致,语言层次上平易自然,都是“六一风神”的要素。

4.江西诗派是北宋末的一个文学流派。

根据吕本中的《江南诗社宗派图》,自黄庭坚以下,列陈师道,潘大临,谢逸、洪刍等二十五人,“以为法嗣”。

因黄庭坚及二十五人中有不少人都是江西人,诗歌创作作风基本一致,故称江西诗派。

江西派诗人论诗,崇尚瘦硬风格,要求字字有来历,提倡“夺胎换骨,点铁成金”之法。

5.王荆公体即“半山诗”或“半山绝句”,指王安石晚年的诗歌创作。

其特点是重炼意又重修辞,在用事、造语、炼字等方面煞费苦心,即新奇工巧又含蓄深婉,主要载体是其晚期雅丽精绝的绝句。

6.元人方回撰《瀛奎律髓》崇奉江西诗派,提倡一祖三宗之说,以杜甫为一祖,黄庭坚、陈师道、陈与义为三宗。

7.《西昆酬唱集》为北宋杨亿编,为杨亿、刘筠、钱惟演和李宗谔等十七人在宋真宗景德年间的唱和诗集,以五七言律诗为主。

8.杨万里创作的诗歌,被称为“诚斋体”,在当时影响很大,成为南宋诗风转变的一个关键。

其特点是以日常生活中的小情趣为题,写得活泼自然、风趣诙谐,改变了以往宋诗瘦硬生涩的旧路,开辟了新的诗风。

1.唐诗繁荣的主要表现:1、社会因素,国力的强盛2、政治因素,君主提倡3、

诗体的进化4、思想、文化的活跃5、诗歌应用价值的提高

2.张若虚:

《春江花月夜》

春江潮水连海平,海上明月共潮生。

滟滟随波千万里,何处春江无月明!

江流宛转绕芳甸,月照花林皆似霰;空里流霜不觉飞,汀上白沙看不见。

江天一色无纤尘,皎皎空中孤月轮。

江畔何人初见月?江月何年初照人?

人生代代无穷已,江月年年只相似。

不知江月待何人,但见长江送流水。

白云一片去悠悠,青枫浦上不胜愁。

谁家今夜扁舟子?何处相思明月楼?

可怜楼上月徘徊,应照离人妆镜台。

玉户帘中卷不去,捣衣砧上拂还来。

此时相望不相闻,愿逐月华流照君。

鸿雁长飞光不度,鱼龙潜跃水成文。

昨夜闲潭梦落花,可怜春半不还家。

江水流春去欲尽,江潭落月复西斜。

斜月沉沉藏海雾,碣石潇湘无限路。

不知乘月几人归,落月摇情满江树。

名词解释:是中国唐代诗人张若虚的作品,主要探讨宇宙与人生的关系,以富有生活气息的清丽之笔,创造性地再现了江南春夜的景色,如同月光照耀下的万里长江画卷,同时寄寓着游子思归的离别相思之苦。

被前人誉为“孤篇盖全唐”之杰作。

被闻一多先生赞为“诗中的诗,顶峰上的顶峰”。

3.初唐四杰:王勃、卢照邻、杨炯、骆宾王

王勃:《送杜少府之任蜀川》海内存知己,天涯若比邻

4.王维《送元二使安西》

渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新。

劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。

孟浩然《临洞庭湖赠张丞相》

八月湖水平,涵虚混太清。

气蒸云梦泽,波撼岳阳城。

欲济无舟楫,端居耻圣明。

坐观垂钓者,徒有羡鱼情。

5.李白《将进酒》

君不见黄河之水天上来,奔流到海不复回。

君不见高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪。

人生得意须尽欢,莫使金樽空对月。

天生我材必有用,千金散尽还复来。

烹羊宰牛且为乐,会须一饮三百杯。

岑夫子,丹丘生,将进酒,杯莫停

与君歌一曲,请君为我侧耳听。

钟鼓馔玉何足贵,但愿长醉不复醒

古来圣贤皆寂寞,惟有饮者留其名。

陈王昔时宴平乐,斗酒十千恣欢谑。

主人何为言少钱,径须沽取对君酌。

五花马,千金裘,呼儿将出换美酒,与尔同销万古愁。

《宣州谢眺楼饯别校书叔云》

弃我去者,昨日之日不可留;乱我心者,今日之日多烦忧。

长风万里送秋雁,对此可以酣高楼。

蓬莱文章建安骨,中间小谢又清发。

俱怀逸兴壮思飞,欲上青天揽明月。

抽刀断水水更流,举杯销愁愁更愁。

《独坐敬亭山》

众鸟高飞尽,孤云独去闲。

相看两不厌,只有敬亭山。

杜甫诗歌的特点:沉郁顿挫

《春望》

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

《登高》

风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

万里悲秋常作客,百年多病独登台。

艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。

《江畔独步寻花七绝句》

黄四娘家花满蹊,千朵万朵压枝低。

留连戏蝶时时舞,自在娇莺恰恰啼。

6.大历诗风

韦应物《滁州西涧》

独怜幽草涧边生,上有黄鹂深树鸣。

春潮带雨晚来急,野渡无人舟自横。

李贺:被称为“诗鬼”

《雁门太守行》

黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。

角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。

半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。

报君黄金台上意,提携玉龙为君死。

刘禹锡:被称为“诗魔”或诗豪

《西塞山怀古》

王濬楼船下益州,金陵王气黯然收。

千寻铁锁沉江底,一片降幡出石头。

人世几回伤往事,山形依旧枕寒流。

今逢四海为家日,故垒萧萧芦荻秋

《乌衣巷》

朱雀桥边野草花,乌衣巷口夕阳斜。

旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家。

7.白居易:字乐天,号香山

主张:文章合为时而著,歌诗合为时而作。

名词解释:新乐府运动:新乐府运动,诗歌革新运动,由唐代诗人白居易、元稹等所倡导,主张恢复古代的采诗制度,发扬《诗经》和汉魏乐府讽喻时事的传统,使诗歌起到“补察时政”,“泄导人情”的作用,强调以自创的新的乐府题目咏写时事,故名。

“新乐府”一名,是白居易相对汉乐府而提出的,其含义就是以自创的新的乐府题目咏写时事,故又名“新乐府运动”。

这类诗的特点是:自创新题,咏写时事,体现汉乐府的现实主义精神。

元稹:《离思五首》

曾经沧海难为水,除却巫山不是云。

取次花丛懒回顾,半缘修道半缘君。

8.唐宋八大家:唐代的韩愈、柳宗元,宋代的苏洵、苏轼、苏辙、欧阳修、王安石、曾巩。