后赤壁赋T

- 格式:ppt

- 大小:3.83 MB

- 文档页数:65

后赤壁赋苏轼是岁十月之望,步自雪堂,将归于临皋。

二客从予过黄泥之坂。

霜露既降,木叶尽脱。

人影在地,仰见明月,顾而乐之,行歌相答。

已而叹曰:“有客无酒,有酒无肴,月白风清,如此良夜何?”客曰:“今者薄暮,举网得鱼,巨口细鳞,状似松江之鲈。

顾安所得酒乎?”归而谋诸妇。

妇曰:“我有斗酒,藏之久矣,以待子不时之须。

”于是携酒与鱼,复游于赤壁之下。

江流有声,断岸千尺。

山高月小,水落石出。

曾日月之几何,而江山不可复识矣。

予乃摄衣而上,履巉岩,披蒙茸,踞虎豹,登虬龙,攀栖鹘之危巢,俯冯夷之幽宫,盖二客不能从焉。

划然长啸,草木震动;山鸣谷应,风起水涌。

予亦悄然而悲,肃然而恐,凛乎其不可留也。

反而登舟,放乎中流,听其所止而休焉。

时夜将半,四顾寂寥。

适有孤鹤,横江东来,翅如车轮,玄裳缟衣,戛然长鸣,掠予舟而西也。

须臾客去,予亦就睡。

梦一道士,羽衣蹁跹,过临皋之下,揖予而言曰:“赤壁之游乐乎?”问其姓名,俯而不答。

呜呼噫嘻!我知之矣。

畴昔之夜,飞鸣而过我者,非子也耶?道士顾笑,予亦惊寤。

开户视之,不见其处。

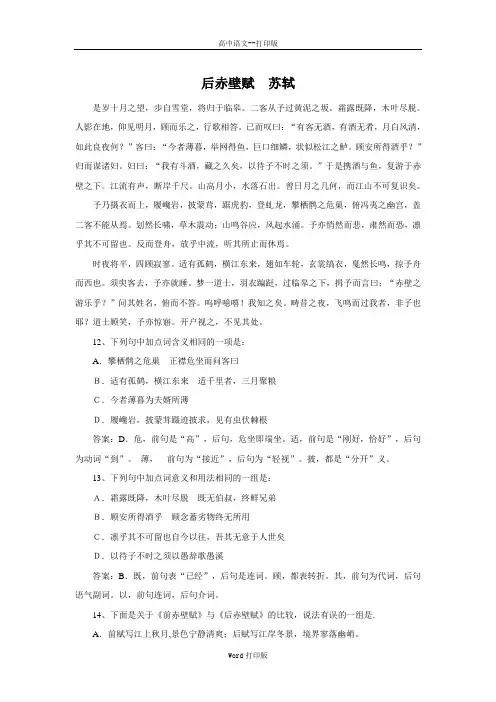

12、下列句中加点词含义相同的一项是:A.攀栖鹘之危巢正襟危坐而问客曰B.适有孤鹤,横江东来适千里者,三月聚粮C.今者薄暮为夫婿所薄D.履巉岩,披蒙茸蹑迹披求,见有虫伏棘根答案:D.危,前句是“高”,后句,危坐即端坐。

适,前句是“刚好,恰好”,后句为动词“到”。

薄,前句为“接近”,后句为“轻视”。

披,都是“分开”义。

13、下列句中加点词意义和用法相同的一组是:A.霜露既降,木叶尽脱既无伯叔,终鲜兄弟B.顾安所得酒乎顾念蓄劣物终无所用C.凛乎其不可留也自今以往,吾其无意于人世矣D.以待子不时之须以愚辞歌愚溪答案:B.既,前句表“已经”,后句是连词。

顾,都表转折。

其,前句为代词,后句语气副词。

以,前句连词,后句介词。

14、下面是关于《前赤壁赋》与《后赤壁赋》的比较,说法有误的一组是.A.前赋写江上秋月,景色宁静清爽;后赋写江岸冬景,境界寥落幽峭。

【诗歌鉴赏】苏轼《后赤壁赋》原文翻译及赏析苏轼《后赤壁赋》原文是岁十月之望,步自雪堂,将归于临皋(gāo)。

二客从予过黄泥之坂(bǎn)。

霜露既降,木叶尽脱,人影在地,仰见明月,顾而乐之,行歌相答。

已而叹曰:“有客无酒,有酒无肴(yáo),月白风清,如此良夜何!”客曰:“今者薄(bó)暮,举网得鱼,巨口细鳞,状如松江之鲈(lú)。

顾安所得酒乎?”归而谋诸妇。

妇曰:“我有斗酒,藏之久矣,以待子不时之需。

”于是携酒与鱼,复游于赤壁之下。

江流有声,断岸千尺;山高月小,水落石出。

曾日月之几何,而江山不可复识矣。

予乃摄衣而上,履?(chán)岩,披蒙茸,踞虎豹,登虬(qiú)龙,攀栖鹘(hú)之危巢,俯冯(píng)夷之幽宫。

盖二客不能从焉。

划然长啸,草木震动,山鸣谷应,风起水涌。

予亦悄然而悲,肃然而恐,凛乎其不可留也。

反而登舟,放乎中流,听其所止而休焉。

时夜将半,四顾寂寥。

适有孤鹤,横江东来。

翅如车轮,玄裳缟衣,戛(jiá)然长鸣,掠予舟而西也。

须臾客去,予亦就睡。

梦一道士,羽衣蹁跹(piān xiān),过临皋(gāo)之下,揖(yī)予而言曰:“赤壁之游乐乎?”问其姓名,?(fǔ)而不答。

“呜呼!噫嘻!我知之矣。

畴(chóu)昔之夜,飞鸣而过我者,非子也邪?”道士顾笑,予亦惊寤。

开户视之,不见其处。

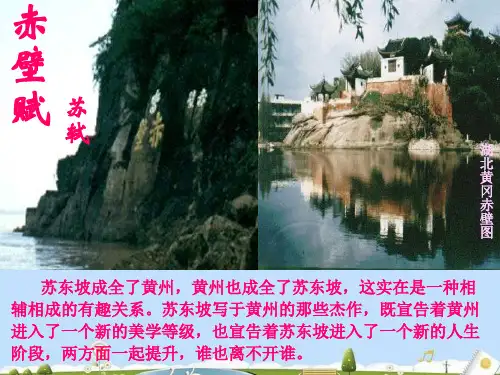

苏轼《后赤壁赋》注释、步自雪堂:从雪堂步行出发。

雪堂,苏轼在黄州所建的新居,离他在临皋的住处不远,在黄冈东面。

堂在大雪时建成,画雪景于四壁,故名“雪堂”。

2、临皋:亭名,在黄冈南长江边上。

苏轼初到黄州时住在定惠院,不久就迁至临皋亭。

3、黄泥之坂:黄冈东面东坡附近的山坡叫“黄泥坂”。

坂,斜坡,山坡。

4、木叶:树叶。

木,本来是木本植物的总名,“乔木”“灌木”的“木”都是用的这个意思。

5、行歌相答:边行边吟诗,互相唱和;且走且唱,互相酬答。

北宋⽩描⼭⽔的经典之作:乔仲常后⾚壁赋图卷今天提起北宋的乔仲常,恐怕没有⼏⼈能说出他是⼲嘛的。

确实,不关注中国古代绘画的⼈,对乔仲常确实是不太了解。

然⽽乔仲常却是中国古代美术史上⾄关重要的⼀个⼈物,尽管他传世的代表作只有今天藏在美国纳尔逊-阿⾦斯特艺术博物馆中的《后⾚壁赋图卷》。

可是,传世作品的稀少,并不能否定乔仲常在中国古代美术史上的地位。

乔仲常之所以在画史中据有重要地位,⼀是因为他继承了北宋⽩描⽂⼈画家李公麟的创作⾐钵,⼆是因为他的这幅《后⾚壁赋图卷》开创了中国古代⼭⽔画上的⼀个先例。

乔仲常,⽣卒年份不详,北宋末年⼈。

1126年⾦军第⼆次兵围开封,乔仲常就是亲历者。

据说,在兵围开封时,他思念故乡,便创作了《河中图》赠送给朋友。

这⼀记载见于南宋邓椿的《画继》。

有⼈根据这⼀说法,认为乔仲常是河中⼈(今属⼭西)。

然⽽,正是因为乔仲常是河中⼈这⼀论断,却导致了乔仲常和他⽼师之间的关系不甚明了。

历史上对乔仲常与李公麟的记载有三种说法:其⼀说乔仲常与李公麟是师⽣关系。

这当然没有问题,乔仲常的绘画就是学习李公麟的⽩描风格;其⼆说乔仲常是李公麟的⼦侄,就是今天我们说的侄⼦。

但是两⼈的姓⽒不同,所以也可能是外甥;第三种说法说乔仲常是李公麟的表弟。

对后两种说法提出反对意见的⼈认为,乔仲常是河中⼈,⽽李公麟是安徽舒城⼈,两地距离遥远,似乎不当存在亲戚关系。

不过,笔者以为,安徽与⼭西虽然距离遥远,可⼈⼝是能够迁徙的。

⼈⼝迁徙的环境下,距离遥远的两地,完全可能有亲戚存在。

这种反对意见⾃然不⾜为训了。

乔仲常的绘画基本沿袭李公麟的绘画⽽来,我们今天所能见到的《后⾚壁赋图卷》便就是⼀副典型的⽩描绘画。

⽩描画最早是古⼈画画时⽤作粉底的画稿,只有线条,不做设⾊和⽤墨。

但是,⽩描画经过李公麟的创造和改良后,成为⼀种新的艺术表现形式。

正如我们所看到的这幅《后⾚壁赋图卷》⼀样,通篇望去都是简单的⿊⾊线条,没有设⾊,也没有⽤墨所做的皴法和晕染。

赵构《草书后⾚壁赋卷》⾼清⼤图附释⽂赵构《草书后⾚壁赋卷》,绢本,纵29.5厘⽶,横143厘⽶(含画)。

清宫旧藏。

《后⾚壁赋卷》同马和之画《后⾚壁赋图》同装,笔法精熟,笔画稍显瘦峻,可见锋梭筋⾻,功办极深。

该段后接另纸⽆款篆书苏轼《后⾚壁赋》全篇。

鉴藏印记:梁清标、安仪周等藏印。

历代著录:《南宋画院录》、《⼤观录》、《墨缘汇观续录》、《⽯渠宝笈续编》。

赵构(1107-1187) 宋⾼宗,字德基,宋徽宗赵佶第九⼦,钦宗赵桓弟。

15岁封为康王,北宋靖康元年(1126)⼗⼀⽉,⾦兵攻陷宋都汴京(今河南开封),徽、钦⼆帝做了俘虏,北宋灭。

其时,康王赵构正受命为河北兵马⼤元帅,拥兵万⼈在外。

宋旧将⾂便拥戴他为皇帝。

翌年(1127)五⽉初⼀⽇,21岁的康王构在应天府(河南商丘,当时称南京)正式即帝位,改元建炎,史称南宋,构即为⾼宗。

为南宋第⼀个皇帝。

赵构即位初年,尚能起⽤⼀些抗战派将领。

但他不是⼒图北进收复中原,⽽是⼀⼼想讨好⾦⼈,南迁后建都临安(今浙江杭州)。

他为政是“直把杭州作汴州”,只知道向⾦纳贡称⾂,苟且偷安,在位三⼗六年,成偏安之局。

赵构政治上昏庸⽆能,然精于书法,善真、⾏、草书,笔法洒脱婉丽,⾃然流畅,颇得晋⼊神韵,明代陶宗仪《书史会要》称:“⾼宗善真、⾏、草书,天纵其能,⽆不造妙。

”其书法影响和左右了南末书坛,后⼈多效法其书迹。

赵构少即醉⼼书道,陆游曾说:“思陵妙悟⼋法,留神古雅,访求法书名画,不遗余⼒。

清闲之燕,展玩摹拓不少怠。

”他曾⾃谓:“余⾃魏、晋以来以⾄六朝笔法,⽆不临摹,众体备于笔下,意简犹存取舍,⾄若禊帖,测之益深,拟之益严,以⾄成诵。

”他整理收集宣和内府因战乱⽽散失的占代法帖名画,⾝体⼒⾏地提倡⼤众研习书法。

他认为:“⼠⼈于字法,若少加临池之勤,则点画便有位置.⽆⾯墙信⼿之愧。

”他⾃⼰善学<</span>兰亭序),便赠之与王⼦和朝中⼤⾂,⼜让宋孝宗学书。

⼀时间,以⾼宗为中⼼,南宋⼏乎掀起了⼀个学书⾼潮。

北宋乔仲常《后赤壁赋图》再考作者:冯鸣阳华雯来源:《美术界》 2015年第1期冯鸣阳华雯【摘要】北宋乔仲常的《后赤壁赋图》卷被认为是北宋文人画在海外的重要作品之一。

关于此图的创作者、题跋人、图文关系等系列问题都还存有一定疑问。

本文主要关注以下两方面问题:其一,对乔仲常、李公麟、苏轼、赵德麟等人及其关系进行初步考证,理清了此图题跋人、收藏人之间千丝万缕的关系;其二,得出乔氏在此图中运用的“异时同图”“虚实相生”“分割与连续”“主观的人物比例”这四种特殊方式,使得《后赤壁赋图》的特殊图像地位得以凸显。

为研究《后赤壁赋图》的风格、图式、题材渊源等打下基础。

【关键词】乔仲常;苏轼;后赤壁赋图;赤壁赋美国纳尔逊·阿特金斯艺术博物馆收藏的北宋乔仲常的《后赤壁赋图》卷,被认为是北宋文人画在海外的重要作品之一。

此图在2012年曾来上海博物馆展出。

对于中国观众来说,此图可能较为新鲜也较为陌生。

苏轼的前后赤壁赋问世之后,历代文人墨客以“赤壁”为题材创作了大量美术作品。

而北宋乔仲常的《后赤壁赋图》则是现知传世画作中最早的一件。

本文试图从《后赤壁赋图》的基本信息出发,对一些容易被忽视的问题进行再考察,以及对《后赤壁赋图》中的基本问题及图文关系问题进行考证。

主要解决两个问题其一,对乔仲常、李公麟、苏轼、赵德麟等人及其关系进行初步考证,理清了此图题跋人、收藏人之间千丝万缕的关系,其二,得出乔氏在此图中运用的“异时同图”“虚实相生”“分割与连续”“主观的人物比例”这四种特殊方式。

《后赤壁赋图》卷原为清官旧藏,《石渠宝笈》初编卷三十二《御书房》有著录。

1911年后被溥仪带出宫,由香港王文伯所购得,后落海外,被美国收藏家顾乐阜收藏,后转由美国纳尔逊·阿特金斯艺术博物馆收藏。

此图无款,但据图后佚名题跋可定为北宋末乔仲常之作。

《石渠宝笈》初编卷三十二中有著录。

记载了北宋赵德麟、武圣可、宋人佚名七段题跋、元人赵岩共十段题跋。

Arts circle学术争鸣302015/01Arts circle学术争鸣以上足见苏轼与题跋人赵德麟之间有不浅的私谊。

再结合赵氏的题跋内容:“观东坡公赋赤壁,一如自黄泥阪游赤壁之下,听诵其赋。

”可推测赵氏有可能曾与苏轼同游,并听其诵赋。

而题此图很可能是借以缅怀故人情义。

同时,乔氏的画风与主角苏轼十分相似,都属于书法用笔,墨线爽劲的文人画传统。

苏轼的绘画追求“萧散简远”“古雅澹泊”的意象,如上海博物馆所藏苏轼的《古木怪石图》(如图3)。

画中枯树枝干扭曲,挣扎坚硬,整个画面显得清淡、空灵、松散。

如米芾的评价:“子瞻作枯木,枝干虬屈无端,石皴硬,亦怪怪奇无端,如其胸中盘郁也。

”⑨二、表现赋文的四种图像手法乔仲常在描绘《后赤壁赋图》中为了更好地诠释文本,采用了一系列特殊的图像手法。

这些手法主要概括为四点:第一,“异时同图”;第二,虚实相生;第三,分割与连续;第四,主观的人物比例。

(一)“异时同图”“异时同图”是中国画一种展现时空的特殊方式。

早在1988年,王克文发表在《美术研究》上的《传统中国画的“异时同图”问题》,便对中国画中出现的“异时同图”作了较为详尽的归纳。

王克文在文中认为:“‘异时同图’是中国画构思、布局、体现空间的一种传统艺术手法。

画家根据‘立意’的要求,将不同时间、地点出现的人物、景物等,运用连续空间转换的构图形式,巧妙地描绘在同一画幅上。

”⑩那么,一般在哪些类型的中国画中容易采用“异时同图”这种图像手法呢?一般来说,在叙述性的、有故事情节的、多场景的人物画中容易采用这种手法,如佛经本生故事、民间传说、神话故事、人物传记、历史事件等。

而之所以在这些类型的绘画中需要不同程度的采用“异时同图”,是为了将在不同时间、地点和不同情节中多次出现的内容很好地融合到同一个物理空间(即一幅画)中。

而“这种充分调动观众视觉因素的处理方法,打破时空限制,创造了一种心理空间,把不同情节寄寓于不同的空间结构中,结合造型因素来表达特定主题的内容”。