红外光谱分析仪基础知识全解

- 格式:doc

- 大小:340.50 KB

- 文档页数:18

红外光谱分析及FTIR基础知识第⼀章红外光谱的基本原理l—1 光的性质光是⼀种电磁波,它在电场和磁场⼆个正交⾯内波动前进.⼆个波峰或波⾕之间的距离为波长,以“ λ”表⽰。

电磁波包括波长短⾄0.1纳⽶的x射线到长达106厘⽶的⽆线电波.其中波长为0.75微⽶到200微⽶,即从可见光区外延到微波区的⼀段电磁波称红外光.红外光通常以微⽶为单位(µm).1微⽶等于10-4厘⽶(1µm=10-4cm),因此,红外光波长以厘⽶为单位时,其倒数就是1厘⽶内的波数(ν),所以波数的单位ν是厘⽶-1(cm-1).红外光既可以波长(λ),也可以波数(cm-1)表⽰,⼆者关系如(1-1)式所⽰:ν(cm-1)=104/λ(µm) (1-1)由于光的能量与频率有关,因此红外光也可以频率为单位.频率(f)是每秒内振动的次数.频率、波长和波数的关系是,f=c/λ=ν*c (1—2)式中:c为光速,是常数(3×1010厘⽶秒); λ是波长(微⽶);f是频率(秒-1);ν是波数(厘⽶-1).由于波数是频率被⼀个定值(光速)除的商值,因此红外光谱中常将波数称为频率.光既有波的性质,⼜有微粒的性质.可将⼀束光看作⾼速波动的粒⼦流,最⼩单位为光⼦.根据爱因斯坦—普朗克关系式,⼀定波长或频率的单⾊光束中每个光⼦具有能量E,E=hf=hcν=hc/λ (1—3)式中:h为普朗克常量,等于6.63×10-34焦⽿·秒.按(1.3)式可以算出波长2µm(5000厘⽶-1)的红外光⼦能量为6.63×10-34 (焦⽿·秒)x3x1010/2x10-4厘⽶=9.95x10-20焦⽿.同理波长l0微⽶(1000厘⽶-1)的红外光⼦的能量仅1.99×10-20焦⽿.可见波长短,能量⼤.波长长,能量⼩.1-2 分⼦光谱的种类有机分⼦同其他物质⼀样始终处于不停的运动之中。

红外光谱图解析大全一、预备知识(1)根据分子式计算不饱和度公式:不饱和度Q = n4+1+(n3-n i)/2 其中:n4:化合价为4价的原子个数(主要是C原子),n3:化合价为3价的原子个数(主要是N原子),n i:化合价为1价的原子个数(主要是H,X原子)(2)分析3300~2800cm-1区域C-H伸缩振动吸收;以3000 cm-1为界:高于3000cm-1 为不饱和碳C-H 伸缩振动吸收,有可能为烯,炔,芳香化合物;而低于3000cm-1 一般为饱和C-H 伸缩振动吸收;(3)若在稍高于3000cm-1有吸收,则应在2250~1450cm-1频区,分析不饱和碳碳键的伸缩振动吸收特征峰,其中炔2200~2100 cm-1,烯1680~1640 cm-1 芳环1600,1580,1500,1450 cm-1若已确定为烯或芳香化合物,则应进一步解析指纹区,即1000~650cm-1的频区,以确定取代基个数和位置(顺、反,邻、间、对);( 4)碳骨架类型确定后,再依据官能团特征吸收,判定化合物的官能团;( 5)解析时应注意把描述各官能团的相关峰联系起来,以准确判定官能团的存在,如2820, 2720和1750~1700cm-1的三个峰,说明醛基的存在。

二、熟记健值1. 烷烃:C-H 伸缩振动( 3000-2850cm-1) C-H 弯曲振动( 1465-1340cm-1) 一般饱和烃C-H 伸缩均在3000cm-1 以下,接近3000cm-1 的频率吸收。

2. 烯烃:烯烃C-H 伸缩(3100~3010cm-1),C=C 伸缩(1675~1640 cm-1),烯烃C-H 面外弯曲振动( 1000~675cm-1)。

3. 炔烃:炔烃C-H伸缩振动(3300cm-1附近),三键伸缩振动(2250~2100cm-1)。

4. 芳烃:芳环上C-H 伸缩振动3100~3000cm-1, C=C 骨架振动1600~1450cm-1, C-H 面外弯曲振动880~680cm-1。

红外光谱分析技术的使用指南红外光谱分析技术是一种常用的非破坏性分析方法,通过测量物质与红外光的相互作用来获取物质的结构和组成信息。

它在化学、生物、材料科学等领域具有广泛的应用。

本文将为读者介绍红外光谱分析技术的基本原理和使用指南。

一、红外光谱的基本原理红外光谱是指当物质被红外辐射照射时,物质分子会吸收部分红外辐射的能量,发生能级转跃,并产生特定的红外光吸收峰。

这些红外光吸收峰与物质分子的结构和化学键有关,因此可以通过分析红外光谱图谱来确定物质的组成和结构。

二、红外光谱分析仪器使用红外光谱分析技术需要一台红外光谱仪。

红外光谱仪由光源、样品室、光谱仪和检测器等组成。

光源产生红外辐射,样品室用于放置待测样品,光谱仪分光装置将红外光分解为不同波长的光线并进行检测,检测器记录红外光谱。

根据应用需求和分析目的的不同,红外光谱仪的类型和规格有所差异。

三、样品准备和技术要点在进行红外光谱分析之前,需要合理准备样品并制备样品片。

样品片的制备通常采用将样品与稀有中性盐混合并压制成片的方法。

需要注意的是,样品片的制备应尽量保持一致的制备条件,以避免误差的引入。

此外,在进行红外光谱分析时,还需注意以下几个技术要点:1. 温度控制:红外光谱分析通常在室温下进行,因为温度的变化会对样品的红外光谱产生影响,因此需保持恒定的温度条件。

2. 光谱扫描范围选择:波数是红外光谱的横坐标,不同波数对应不同的红外辐射能量,根据分析的目的需要选择合适的波数范围进行扫描,以保证测量结果的准确性和可靠性。

3. 校正和基线校正:红外光谱分析仪器在使用前需要进行校正和基线校正。

校正过程可通过使用相对标准品来校正光谱仪,基线校正则是为了排除仪器本身的干扰信号。

四、红外光谱分析的应用案例红外光谱分析技术在各个领域都有广泛的应用。

以化学领域为例,红外光谱分析可以用于物质的定性和定量分析、鉴别和鉴定物质的结构、表征化合物的官能团等。

在药物研发和制造过程中,红外光谱分析技术可以用于药物的质检、药物与辅料的相容性研究、药物结构的分析等,为药物研发和生产提供可靠的数据支持。

红外光谱仪的原理及应用化学知识1. 红外光谱仪的原理红外光谱仪是一种用于研究物质分子结构和化学键信息的仪器。

它基于红外光的作用,通过测量物质吸收、透射或散射红外辐射来得到样品的红外光谱。

下面将介绍红外光谱仪的基本原理。

1.1 受激辐射红外光谱仪的工作原理基于量子物理学中的受激辐射现象。

当物质受到一定波长范围的红外光照射时,物质分子中原本处于低能级的分子能级会吸收光子的能量,使分子跃迁到一个高能级的较稳定状态,这称为受激辐射。

1.2 分子振动和红外光分子在不同情况下会发生不同类型的振动,包括伸缩振动、弯曲振动和扭转振动等。

而这些分子振动的频率恰好与红外光的频率范围相对应,因此红外光谱可以被用来探测和分析这些分子振动。

1.3 红外光谱仪的光学系统红外光谱仪的光学系统包括光源、样品室、光栅、探测器等组件。

光源会发出一定波长范围内的红外光,样品室中的样品会与光发生相互作用,通过样品吸收或散射后的光信号,经过光栅分散,在探测器上产生信号,进而转化为样品的红外吸收光谱。

2. 应用化学知识红外光谱仪在化学分析中具有广泛的应用。

下面将介绍红外光谱仪在一些化学领域的应用知识。

2.1 有机化学红外光谱仪在有机化学中的应用非常重要。

通过观察和分析样品的红外光谱,可以确定有机物中的官能团和化学键的类型,从而确定有机物的结构和组成。

例如,红外光谱可以用来识别酮、醛、羧酸等官能团,确定有机化合物的基本结构。

2.2 药物分析红外光谱仪在药物分析中也起着重要作用。

药物中的各种成分可以通过红外光谱进行定性和定量分析。

通过红外光谱仪可以确定药物中的官能团和化学键,进而分析药物的纯度、含量等参数。

这对于药物质量控制和药效评估非常重要。

2.3 食品分析红外光谱仪在食品分析中也得到了广泛应用。

利用红外光谱仪可以对食品中的各种成分进行分析和鉴别,包括脂肪、蛋白质、糖类等。

通过红外光谱可以检测食品中的添加剂、污染物等有害物质,从而保证食品的质量和安全性。

红外谱图解析基础知识(一)、基团频率区和指纹区1、基团频率区中红外光谱区可分成4000 cm-1 ~1300(1800)cm-1和1800 (1300 )cm-1 ~ 600 cm-1两个区域。

最有分析价值的基团频率在4000 cm-1 ~ 1300 cm-1 之间,这一区域称为基团频率区、官能团区或特征区。

区内的峰是由伸缩振动产生的吸收带,比较稀疏,容易辨认,常用于鉴定官能团。

在1800 cm-1 (1300 cm-1 )~600 cm-1 区域内,除单键的伸缩振动外,还有因变形振动产生的谱带。

这种振动基团频率和特征吸收峰与整个分子的结构有关。

当分子结构稍有不同时,该区的吸收就有细微的差异,并显示出分子特征。

这种情况就像人的指纹一样,因此称为指纹区。

指纹区对于指认结构类似的化合物很有帮助,而且可以作为化合物存在某种基团的旁证。

基团频率区可分为三个区域:(1)4000 ~2500 cm-1 X-H伸缩振动区,X可以是O、N、C或S等原子。

O-H基的伸缩振动出现在3650 ~3200 cm-1 范围内,它可以作为判断有无醇类、酚类和有机酸类的重要依据。

当醇和酚溶于非极性溶剂(如CCl4),浓度于0.01mol. dm-3时,在3650 ~3580 cm-1 处出现游离O-H基的伸缩振动吸收,峰形尖锐,且没有其它吸收峰干扰,易于识别。

当试样浓度增加时,羟基化合物产生缔合现象,O-H基的伸缩振动吸收峰向低波数方向位移,在3400 ~3200 cm-1 出现一个宽而强的吸收峰。

胺和酰胺的N-H伸缩振动也出现在3500~3100 cm-1 ,因此,可能会对O-H伸缩振动有干扰。

C-H的伸缩振动可分为饱和和不饱和的两种。

饱和的C-H伸缩振动出现在3000 cm-1以下,约3000~2800 cm-1 ,取代基对它们影响很小。

如-CH3 基的伸缩吸收出现在2960 cm-1和2876 cm-1附近;R2CH2基的吸收在2930 cm-1 和2850 cm-1附近;R3CH基的吸收基出现在2890 cm-1 附近,但强度很弱。

红外谱图解析基本知识基团频率区中红外光谱区可分成4000 cm-1 ~1300(1800)cm-1和1800 (1300 )cm-1 ~ 600 c m-1两个区域。

最有分析价值的基团频率在4000 cm-1 ~ 1300 c m-1 之间,这一区域称为基团频率区、官能团区或特征区。

区内的峰是由伸缩振动产生的吸收带,比较稀疏,容易辨认,常用于鉴定官能团。

在1800 c m-1 (1300 c m-1 )~600 c m-1 区域内,除单键的伸缩振动外,还有因变形振动产生的谱带。

这种振动基团频率和特征吸收峰与整个分子的结构有关。

当分子结构稍有不同时,该区的吸收就有细微的差异,并显示出分子特征。

这种情况就像人的指纹一样,因此称为指纹区。

指纹区对于指认结构类似的化合物很有帮助,而且可以作为化合物存在某种基团的旁证。

基团频率区可分为三个区域(1) 4000 ~2500 cm-1 X-H伸缩振动区,X可以是O、N、C或S等原子。

O-H基的伸缩振动出现在3650 ~3200 cm-1 范围内,它可以作为判断有无醇类、酚类和有机酸类的重要依据。

当醇和酚溶于非极性溶剂(如CCl4),浓度于0.01mol. dm-3时,在3650 ~3580 cm-1 处出现游离O-H基的伸缩振动吸收,峰形尖锐,且没有其它吸收峰干扰,易于识别。

当试样浓度增加时,羟基化合物产生缔合现象,O-H基的伸缩振动吸收峰向低波数方向位移,在3400 ~3200 c m-1 出现一个宽而强的吸收峰。

胺和酰胺的N-H伸缩振动也出现在3500~3100 cm-1 ,因此,可能会对O-H伸缩振动有干扰。

C-H的伸缩振动可分为饱和和不饱和的两种:饱和的C-H伸缩振动出现在3000 c m-1以下,约3000~2800 c m-1 ,取代基对它们影响很小。

如-CH3 基的伸缩吸收出现在2960 c m-1和2876 c m-1附近;R2CH2基的吸收在2930 c m-1 和2850 c m-1附近;R3CH基的吸收基出现在2890 c m-1 附近,但强度很弱。

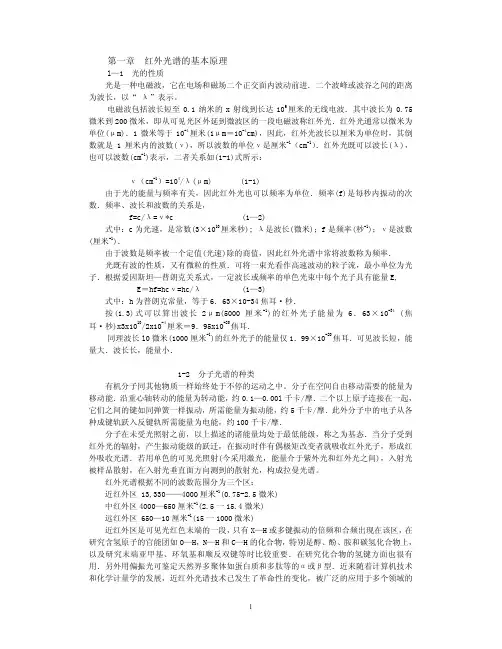

第一章 红外光谱的基本原理l—1 光的性质光是一种电磁波,它在电场和磁场二个正交面内波动前进.二个波峰或波谷之间的距离为波长,以“ λ”表示。

电磁波包括波长短至0.1纳米的x射线到长达106厘米的无线电波.其中波长为0.75微米到200微米,即从可见光区外延到微波区的一段电磁波称红外光.红外光通常以微米为单位(μm).1微米等于10-4厘米(1μm=10-4cm),因此,红外光波长以厘米为单位时,其倒数就是1厘米内的波数(ν),所以波数的单位ν是厘米-1(cm-1).红外光既可以波长(λ),也可以波数(cm-1)表示,二者关系如(1-1)式所示:ν(cm-1)=104/λ(μm) (1-1)由于光的能量与频率有关,因此红外光也可以频率为单位.频率(f)是每秒内振动的次数.频率、波长和波数的关系是,f=c/λ=ν*c (1—2)式中:c为光速,是常数(3×1010厘米秒); λ是波长(微米);f是频率(秒-1);ν是波数(厘米-1).由于波数是频率被一个定值(光速)除的商值,因此红外光谱中常将波数称为频率.光既有波的性质,又有微粒的性质.可将一束光看作高速波动的粒子流,最小单位为光子.根据爱因斯坦—普朗克关系式,一定波长或频率的单色光束中每个光子具有能量E,E=hf=hcν=hc/λ (1—3)式中:h为普朗克常量,等于6.63×10-34焦耳·秒.按(1.3)式可以算出波长2μm(5000厘米-1)的红外光子能量为6.63×10-34 (焦耳·秒)x3x1010/2x10-4厘米=9.95x10-20焦耳.同理波长l0微米(1000厘米-1)的红外光子的能量仅1.99×10-20焦耳.可见波长短,能量大.波长长,能量小.1-2 分子光谱的种类有机分子同其他物质一样始终处于不停的运动之中。

分子在空间自由移动需要的能量为移动能.沿重心轴转动的能量为转动能,约0.1—0.00l千卡/摩.二个以上原子连接在一起,它们之间的键如同弹簧一样振动,所需能量为振动能,约5千卡/摩.此外分子中的电子从各种成键轨跃入反键轨所需能量为电能,约100千卡/摩.分子在未受光照射之前,以上描述的诸能量均处于最低能级,称之为基态.当分子受到红外光的辐射,产生振动能级的跃迁,在振动时伴有偶极矩改变者就吸收红外光子,形成红外吸收光谱.若用单色的可见光照射(今采用激光,能量介于紫外光和红外光之间),入射光被样品散射,在入射光垂直面方向测到的散射光,构成拉曼光谱。

第一节:概述1、红外吸收光谱与紫外吸收光谱一样是一种分子吸收光谱。

红外光的能量(△E=0.05-1.0ev)较紫外光(△E=1-20ev)低,当红外光照射分子时不足以引起分子中价电子能级的跃迁,而能引起分子振动能级和转动能级的跃迁,故红外吸收光谱又称为分子振动光谱或振转光谱。

2、红外光谱的特点:特征性强、适用范围广。

红外光谱对化合物的鉴定和有机物的结构分析具有鲜明的特征性,构成化合物的原子质量不同、化学键的性质不同、原子的连接次序和空间位置不同都会造成红外光谱的差别。

红外光谱对样品的适用性相当广泛,无论固态、液态或气态都可进行测定。

3、红外光谱波长覆盖区域:0.76 mm ~ 1000mm.红外光按其波长的不同又划分为三个区段。

(1)近红外:波长在0.76-2.5mm之间(波数12820-4000cm-1)(2)中红外:波长在2.5-25mm(在4000-400 cm-1)通常所用的红外光谱是在这一段的(2.5-15mm,即4000-660 cm-1)光谱范围,本章内容仅限于中红外光谱。

(3)远红外:波长在25~1000mm(在400-10 cm-1)转动光谱出现在远红外区。

4、红外光谱图:当物质分子中某个基团的振动频率和红外光的频率一样时,分子就要吸收能量,从原来的振动能级跃迁到能量较高的振动能级,将分子吸收红外光的情况用仪器记录,就得到红外光谱图。

5、红外光谱表示方法:(1)红外光谱图红外光谱图以透光率T %为纵坐标,表示吸收强度,以波长l ( mm) 或波数s (cm-1)为横坐标,表示吸收峰的位置,现主要以波数作横坐标。

波数是频率的一种表示方法(表示每厘米长的光波中波的数目)。

通过吸收峰的位置、相对强度及峰的形状提供化合物结构信息,其中以吸收峰的位置最为重要。

(2)将吸收峰以文字形式表示:如下图可表示为,3525cm-1(m),3097cm-1(m),1637cm-1(s)。

这种方法指出了吸收峰的归属,带有图谱解析的作用。

红外光谱分析仪基础知识前言 (1)第一章红外光谱法及相关仪器 (3)一. 红外光谱概述 (3)1. 红外光区的划分 (3)2. 红外光谱法的特点 (4)3. 产生红外吸收的条件 (4)二. 红外光谱仪 (4)1. 红外光谱仪的主要部件 (5)2. 红外光谱仪的分类 (7)3. 红外光谱仪各项指标的含义 (10)三.红外光谱仪的应用 (13)四.红外试样制备 (14)四.红外光谱仪的新进展 (15)前言分析仪器常使用的分析方法是光谱分析法,光谱分析法可分为吸收光谱分析法和发射光谱分析法,而吸收光谱分析法又是目前应用最广泛的一种光谱分析方法:它包括有核磁共振,X射线吸收光谱,紫外-可见吸收光谱,红外光谱,微波谱,原子吸收光谱等。

但最常用的则是原子吸收光谱、紫外-可见吸收光谱和红外光谱,这些方法的最基本原理是物质(这里说物质都是指物质中的分子或原子,下同)对电磁辐射的吸收。

还有拉曼光谱和荧光光谱,也是比较常用的手段,它们的原理是基于物质发射或散射电磁辐射。

其实物质与电磁辐射的作用还有偏振、干涉、衍射等,由此发展而成的是另外一系列的仪器,如椭偏仪、测糖仪、偏光显微镜、X射线衍射仪等等,这些仪器都不是基于光谱分析法,不是我们介绍的重点。

吸收光谱可分为原子吸收光谱和分子吸收光谱。

当电磁辐射与物质相互作用时,就会发生反射、散射、透射和吸收电磁辐射的现象,物质所以能够吸收光是由物质本身的能级状态所决定的。

例如原子吸收可见光和紫外光,可以使核外电子由基态跃迁到激发态,相应于不同能级之间的跃迁都需吸收一定波长的光。

因此,如有一波长连续的光照射单原子元素的蒸气(如汞蒸气、钠蒸气等),将会产生一系列的吸收谱线。

由于在一般情况下原子都处于基态,通常只有能量相当于从基态跃迁到激发态的所谓主系谱线出现在原子的吸收光谱中。

而分于吸收光谱则比较复杂。

它们不是分立的谱线而是许多吸收带。

因为每一个分子的能量包括三部分,即分子的电子能量、振动能量和转动能量。

【红外光谱基础知识】红外吸收光谱和紫外-可见吸收光谱同属于分子光谱。

当分子吸收外界辐射能后,总能量变化是电子运动能量变化、振动能量变化和转动能量变化的总和。

由于紫外可见光区的波长为200~780nm,分子吸收该光区辐射获得的能量足以使价电子发生跃迁而产生分子的吸收光谱,称作紫外可见吸收光谱,也称电子光谱。

分子振动能级跃迁同时伴随着转动能级间跃迁需要的能量较小,与该能量相应的波长约为0.78~300μm,它属于红外光区,若用红外光照射分子时将引起振动与转动能级间的跃迁,由此产生的分子吸收光谱称为红外吸收光谱或称振-转光谱。

与原子吸收光谱不同,分子光谱是带光谱,而原子吸收光谱是线光谱。

按波长不同,一般将红外光分为近红外(0.78~3.0μm),中红外(3.0~30μm)和远红外(30~300μm)三个区域。

绝大多数化合物的化学键振动出现在中红外区红外光谱法是鉴定有机化合物结构的重要手段之一,但不能过分强调红外光谱在结构分析中的作用,因为单单依靠红外光谱准确确定化合物的机会很少。

有时,有些有经验的化学工作者根据化合物的气味比利用红外光谱更容易推测化合物的结构。

例如,从质谱或作钠熔实验确定有机化合物存在有卤素比用红外光谱法更可靠。

解析红外光谱时应注意如下事项:(1)从高频开始解析,预测试样分子中可能存在的基团,然后用指纹区吸收带进一步确证。

(2)不要期望去解析谱图中的每一个吸收带,因为一般有机化合物谱图吸收带中仅有20%属于定域振动,仅对这部分吸收峰才能作出完全的归属。

(3)要更多的信赖否定证据,即在某一特殊区域里吸收带不存在的信息比吸收带存在的信息更有价值,因为任一吸收带的产生,有时会有几种可能的起源。

(4)反复核对谱图中符合某一结构的证据,预测某一取代基团可能会引起振动吸收向高波数或低波数移动的大概范围,一般报导的基团振动频率区间常常考虑到电子效应影响的极端情况,如果无电子效应影响时,化合物基团的振动频率值可预测在文献或手册中引征的波数范围中间数据。

红外谱图基础知识第一节:概述1、红外吸收光谱与紫外吸收光谱一样是一种分子吸收光谱。

红外光的能量(△E=0.05-1.0ev)较紫外光(△E=1-20ev)低,当红外光照射分子时不足以引起分子中价电子能级的跃迁,而能引起分子振动能级和转动能级的跃迁,故红外吸收光谱又称为分子振动光谱或振转光谱。

2、红外光谱的特点:特征性强、适用范围广。

红外光谱对化合物的鉴定和有机物的结构分析具有鲜明的特征性,构成化合物的原子质量不同、化学键的性质不同、原子的连接次序和空间位置不同都会造成红外光谱的差别。

红外光谱对样品的适用性相当广泛,无论固态、液态或气态都可进行测定。

3、红外光谱波长覆盖区域:0.76 mm ~ 1000mm.红外光按其波长的不同又划分为三个区段。

(1)近红外:波长在0.76-2.5mm之间(波数12820-4000cm-1)(2)中红外:波长在2.5-25mm(在4000-400 cm-1)通常所用的红外光谱是在这一段的(2.5-15mm,即4000-660 cm-1)光谱范围,本章内容仅限于中红外光谱。

(3)远红外:波长在25~1000mm(在400-10 cm-1)转动光谱出现在远红外区。

4、红外光谱图:当物质分子中某个基团的振动频率和红外光的频率一样时,分子就要吸收能量,从原来的振动能级跃迁到能量较高的振动能级,将分子吸收红外光的情况用仪器记录,就得到红外光谱图。

5、红外光谱表示方法:(1)红外光谱图红外光谱图以透光率T %为纵坐标,表示吸收强度,以波长l ( mm) 或波数s (cm-1)为横坐标,表示吸收峰的位置,现主要以波数作横坐标。

波数是频率的一种表示方法(表示每厘米长的光波中波的数目)。

通过吸收峰的位置、相对强度及峰的形状提供化合物结构信息,其中以吸收峰的位置最为重要。

(2)将吸收峰以文字形式表示:如下图可表示为,3525cm-1(m),3097cm-1(m),1637cm-1(s)。

红外光谱分析仪基础知识前言 (2)第一章红外光谱法及相关仪器 (4)一. 红外光谱概述 (4)1. 红外光区的划分 (4)2. 红外光谱法的特点 (5)3. 产生红外吸收的条件 (5)二. 红外光谱仪 (6)1. 红外光谱仪的主要部件 (6)2. 红外光谱仪的分类 (9)3. 红外光谱仪各项指标的含义 (12)三.红外光谱仪的应用 (15)四.红外试样制备 (16)四.红外光谱仪的新进展 (17)前言分析仪器常使用的分析方法是光谱分析法,光谱分析法可分为吸收光谱分析法和发射光谱分析法,而吸收光谱分析法又是目前应用最广泛的一种光谱分析方法:它包括有核磁共振,X射线吸收光谱,紫外-可见吸收光谱,红外光谱,微波谱,原子吸收光谱等。

但最常用的则是原子吸收光谱、紫外-可见吸收光谱和红外光谱,这些方法的最基本原理是物质(这里说物质都是指物质中的分子或原子,下同)对电磁辐射的吸收。

还有拉曼光谱和荧光光谱,也是比较常用的手段,它们的原理是基于物质发射或散射电磁辐射。

其实物质与电磁辐射的作用还有偏振、干涉、衍射等,由此发展而成的是另外一系列的仪器,如椭偏仪、测糖仪、偏光显微镜、X射线衍射仪等等,这些仪器都不是基于光谱分析法,不是我们介绍的重点。

吸收光谱可分为原子吸收光谱和分子吸收光谱。

当电磁辐射与物质相互作用时,就会发生反射、散射、透射和吸收电磁辐射的现象,物质所以能够吸收光是由物质本身的能级状态所决定的。

例如原子吸收可见光和紫外光,可以使核外电子由基态跃迁到激发态,相应于不同能级之间的跃迁都需吸收一定波长的光。

因此,如有一波长连续的光照射单原子元素的蒸气(如汞蒸气、钠蒸气等),将会产生一系列的吸收谱线。

由于在一般情况下原子都处于基态,通常只有能量相当于从基态跃迁到激发态的所谓主系谱线出现在原子的吸收光谱中。

而分于吸收光谱则比较复杂。

它们不是分立的谱线而是许多吸收带。

因为每一个分子的能量包括三部分,即分子的电子能量、振动能量和转动能量。

每一种能量都是量子化的。

当电子有一种能级跃迁到另一能级时,可能同时还伴有振动能级和转动能级的跃迁。

应此分子吸收光谱是一系列的吸收带。

通常引起原子或分子中外层价电子的跃迁需要1.5-8.0ev的能量,其相应的辐射波长在150nm-800nm之间,这是紫外-可见吸收光谱的波长范围。

引起振动跃迁或振动-转动跃迁的能量是0.05-1.2ev,相应的辐射波长在1.0-25μm之间,这是红外光谱的范围。

各类电磁辐射的波长列于下表:由于不通物质的原子、分子具有不同的结构,因此也就具有不同的能级状态,只有入射光的能量满足Bohr 条件,才能被物质吸收,即:2121hv E E =-其中,h 是普朗克常数(Planck Constant ),21v 是入射光的频率,2E 和1E 分别是跃迁前后的电子能级。

因此,每一种物质的原子或分子都具有它本身的特征吸收谱线和吸收带,这就是吸收光谱用于定性分析的理论依据。

而对于同一种物质,对入射光吸收的多少则服从朗伯-比尔(Lambert-Beer )定律:0log I A bc Iε== 式中,A 为吸光度,又称为消光度或光密度;I 0为入射光强度,I 为透射光强度;ε为摩尔吸光系数,b 为吸光厚度(cm ),c 为吸光物质的溶度(mol/L )。

即物质对光的吸收度与物质的溶度和吸光厚度成正比,这就是吸收光谱法的定量分析的理论基础。

根据我们公司的产品,下面重点介绍紫外-可见吸收光谱、红外光谱、拉曼光谱和荧光光谱。

按常规的顺序,一般顺序是先介绍紫外-可见,后介绍红外,但鉴于我们的目前的特殊情况(傅立叶红外光谱仪和结石分析系统正在推广),先把红外光谱的相关知识介绍给大家是有必要的。

第一章红外光谱法及相关仪器Infrared Spectrometry & Instrument一. 红外光谱概述红外光谱又称为分子振动转动光谱,它和紫外-可见光谱一样,也是一种分子吸收光谱。

当样品受到频率连续变化的红外光照射时,分子吸收了某些频率的辐射,并由其振动或转动运动引起偶极矩的净变化产生分子振动和转动能级从基态到激发态的跃迁,使相应于这些吸收区城的透射光强度减弱。

记录红外光的百分透射比与波数或波长关系的曲线,就得到红外光谱。

红外光谱法不仅能进行定性和定量分析,而且从分子的特征吸收可以鉴定化合物和分子结构。

1. 红外光区的划分红外光谱在可见光区和微波光区之间,其波长范围约为0.75~1000μm。

根据实验技术和应用的不同,通常将红外区划分成三个区:近红外光区(0.75~2.5μm),中红外光区(2.5~25μm)和远红外光区(25~1000μm),如下表:其中中红外区是研究和应用最多的区域,一般说的红外光谱就是指中红外区的红外光谱。

红外吸收光谱常用Tλ-曲线来表示。

纵坐标是透射百分比T%,横坐-或T v标是波长或波数v(单位是cm-1)。

如下图所示的是聚苯乙烯薄膜的红外光谱。

现横坐标常用波数表示,这样便于与Raman光谱相比较。

上图中向下的是吸收峰,向上的是谷。

2. 红外光谱法的特点与紫外-可见吸收光谱不同,产生红外光谱的红外光的波长要长得多,因此光子能量低。

物质分子吸收红外光后,只能引起振动和转动能级跃迁,不会引起电子能级跃迁。

所以红外光谱一般称为振动-转动光谱。

紫外-可见吸收光谱常用于研究不饱和有机化合物,特别是具有共扼体系的有机化合物。

而红外光谱法主要研究在振动中伴随有偶极矩变化的化合物。

因此除了单原子分子和同核分子。

如Ne、He、O2、和H2等之外,几乎所有的有机化合物在红外光区均有吸收。

红外吸收谱带的波数位置、波峰的数目及其强度反映了分于结构上的特点,可以用来鉴定未知物的分子结构组成或确定其化学基团;而吸收谱带的吸收强度与分子组成或其化学基团的含量有关,可用作进行定量分析和纯度鉴定。

红外及拉曼光谱都是分子振动光谱,通过谱图解析可以获取分子结构的信息。

任何气态、液态、固态样品均可进行红外光谱测定,这是其它仪器分析方法难以做到的。

具有用量少、分析速度快、不破坏试样等特点,使红外光谱法成为现代分析化学和结构化学的不可缺少的工具。

但对于复杂化合物的结构测定,还需配合紫外光谱、质谱和核磁共振波谱等其他方法,才能得到满意的结果。

3. 产生红外吸收的条件这个我们不需要深入了解,知道就行了。

红外光谱是由于分子振动能级跃迁产生的,物质分子吸收红外辐射应满足两个条件:a.分子振动时,必须伴随有瞬时偶极矩的变化b.照射分子的红外辐射频率与分子某种振动频率相同二. 红外光谱仪19世纪初人们通过实验证实了红外光的存在。

二十世纪初人们进一步系统地了解了不同官能团具有不同红外吸收频率这一事实。

1950年以后出现了自动记录式红外分光光度计。

随着计算机科学的进步,1970年以后出现了傅立叶变换型红外光谱仪。

红外测定技术如全反射红外、显微红外、光声光谱以及色谱-红外联用等也不断发展和完善,使红外光谱法得到广泛应用。

第一代红外光谱仪(上世纪50年代)使用的是滤光片分光系统,此类仪器只能在单一或少数几个波长下测定(非连续波长),灵活性差,而且波长稳定性、重现性差,现已淘汰。

目前市场上常见的红外光谱仪主要有两类:色散型(即光栅式)红外光谱仪和傅立叶变换红外光谱仪,它们分别采用第二代和第三代分光技术的红外光谱仪,它们是我们重点介绍对象。

红外光谱仪与紫外-可见分光光度计的组成基本相同,由光源、样品室、单色仪以及检测器等部分组成。

两种仪器在各元件的具体材料上有较大差别。

色散型红外光谱仪的单色仪一般在样品池之后。

1. 红外光谱仪的主要部件红外光源一般分光光度计中的氘灯、钨灯等光源能量较大,要观察分子的振动能级跃迁,测定红外吸收光谱,需要能量较小的光源。

黑体辐射是最接近理想光源的连续辐射。

满足此要求的红外光源是稳定的固体在加热时产生的辐射,常见的有如下几种。

能斯特灯能斯特灯的材料是稀土氧化物,做成圆筒状(20×2 mm),两端为铂引线。

其工作温度为1200-2200K。

此种光源具有很大的电阻负温度系数,需要预先加热并设计电源电路能控制电流强度,以免灯过热损坏。

碳化硅棒尺寸为50×5mm,工作温度1300-1500K。

与能斯特灯相反,碳化硅棒具有正的电阻温度系数,电触点需水冷以防放电。

其辐射能量与能斯特灯接近,但在>2000cm-1区域能量输出远大于能斯特灯。

白炽线圈用镍铬丝螺旋线圈或铑线做成。

工作温度约1100K。

其辐射能量略低于前两种,但寿命长。

检测器紫外-可见分光光度计所用的光电管或光电倍增管不适用于红外区,这是应为红外光谱区的光子能量较弱,不足以引发光电子发射。

常用的红外检测器有热检测器、热释电检测器和光电导检测器三种。

前两种用于色散型仪器中,后两种在傅立叶变换红外光谱仪中多见。

热检测器热检测器依据的是辐射的热效应。

辐射被一小的黑体吸收后,黑体温度升高,测量升高的温度可检测红外吸收。

以热检测器检测红外辐射时,最主要的是要防止周围环境的热噪声。

一般使用斩光器使光源辐射断续照射样品池。

热检测器最常见的是热电偶(有时又称为高真空热电偶)。

将两片金属铋熔融到另一不同金属如锑的两端,就有了两个连接点。

两接触点的电位随温度变化而变。

检测端接点做成黑色置于真空舱内,有一个窗口对红外光透明。

参比端接点在同一舱内并不受辐射照射,则两接点间产生温差。

热电偶可检测出10-6K的温度变化。

热释电检测器热释电检测器使用具有特殊热电性质的绝缘体,一般采用热电材料的单晶片作为检测元件,如硫酸三苷肽(NH2CH2COOH)3H2SO4,简称TGS。

在电场中放一绝缘体会使绝缘体产生极化,极化度与介电常数成正比。

但移去电场,诱导的极化作用也随之消失。

而热释电材料即使移去电场,其极化也并不立即消失,极化强度与温度有关。

当辐射照射时,温度会发生变化,从而影响晶体的电荷分布,这种变化可以被检测。

热电检测器通常做成三明治状。

将热电材料晶体夹在两片电极间,一个电极是红外透明的,容许辐射照射。

辐射照射引起温度变化,从而晶体电荷分布发生变化,通过外部连接的电路可以测量。

电流的大小与晶体的表面积、极化度随温度变化的速率成正比。

当热释电材料是铁电体,当温度升至某一特定值时极化会消失,此温度称为居里点。

TGS的居里点为47°C。

热释电检测器的响应速率很快,可以跟踪干涉仪随时间的变化,故多用于傅立叶变换红外光谱仪中。

目前使用最广泛的是氘化的TGS即DTGS,它的居里温度是62°C,热电系数小于TGS。

光电导检测器光电导检测器采用半导体材料薄膜,如Hg-Cd-Te(碲镉汞)或PbS或InSb (锑化铟),将其置于非导电的玻璃表面密闭于真空舱内。

则吸收辐射后非导电性的价电子跃迁至高能量的导电带,从而降低半导体的电阻,产生信号。