新课标沪教版初中生命与科学第二册第四章第三节真菌-教材分析精品课件

- 格式:ppt

- 大小:1.60 MB

- 文档页数:26

生命科学教学参考资料(初中第二册)上海教育出版社第4章生物的类群第1节植物一、教材分析(一)本节在教材中的地位“植物”与后面的“动物”、“微生物”共同构成生物的三大类群。

本节内容对激发学生学习本学科的兴趣,引起他们的好奇心和求知欲,培养他们的学习能力和探究能力有着比较重要的作用。

教师引导学生学好本节内容,有利于后面教学的开展。

通过对生物类群的介绍将为本章第4节“生物的分类”、第5章“生态系统”、第6章“城市生态”等内容的学习奠定知识基础。

在自然界中,生物是多种多样的,植物只是其中的一员。

瑞典博物学家林奈(Carolus Linnaeus,1707-1778)在18世纪提出动物和植物两界系统,建立得最早,沿用得最广。

以后出现了三界系统,即动物和植物两界之外,另立了原生生物界。

后来又有了四界系统,即动物界、植物界、原生生物界(或真菌界)和原核生物界。

五界系统,即动物界、植物界、真菌界、原生生物界和原核生物界。

根据两界学说,植物界是生物界中相对动物界的一大类生物,包含藻类植物、菌类植物、苔藓植物、地衣植物、蕨类植物和种子植物六大类群。

本节把植物类群中营自养生活方式和具有从低等至高等进化关系的四大类群放在一起,可以帮助学生树立进化的思想。

但教师在教学中切不要让学生造成这样的误解:体形微小的单细胞生物,多细胞生物,高大的乔木等因为都进行光合作用,所以就归入植物界;而细菌、真菌不能进行光合作用,所以也就归在微生物中了,教师在教学中可适当提到生物分界中,三界、四界和五界学说的概念,避免学生产生误解。

(二)本节教材内容分析本节内容是讲述植物学的基础知识,为力求它的教学性,在加强基本知识和基本技能学习的基础上,在“信息库”栏目适当增加了拓展的知识。

教师在教学过程中应注意学生基本知识的掌握和基本技能的培养,拓展的知识可根据具体情况选讲。

整节内容按照本教材的体例,分四个部分的内容安排如下:“你知道吗”模块选择了“我国有哪些珍稀植物”这样一个带有知识性、趣味性和爱国主义教育的内容作为学生第二册教材首先学习的内容,可以激发学生对了解祖国丰富的珍稀植物资源的学习兴趣,进而引起对学习植物学的兴趣,以激发学生的爱国热情。

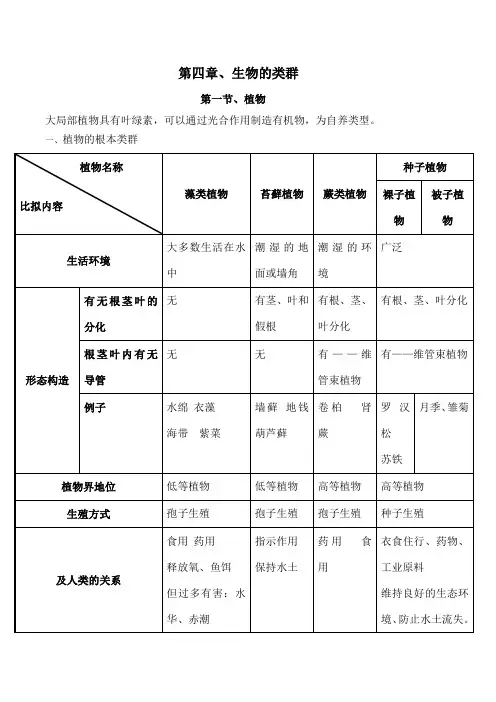

第四章、生物的类群第一节、植物大局部植物具有叶绿素,可以通过光合作用制造有机物,为自养类型。

一、植物的根本类群2、裸子植物及被子植物的区分及被子植物在地球上广泛分布的主要缘由。

种子植物依据种子是袒露的还是被果皮包被的,可分为裸子植物和被子植物。

被子植物:有了真正的花,种子外面有果皮包被,种子繁殖,有维管束构造,各种各样的形态,构造困难而完善,对不同类型的陆地环境高度适应,在地球上广泛分布。

二、被子植物的形态构造及功能提示:气孔、上表皮、下表皮、栅栏组织、海绵组织、叶肉细胞、保卫细胞、叶脉等气孔是叶片及外界环境进展物质(气体)交换的门户。

果实是由子房发育而成。

果实的果皮单纯由子房壁发育而成的,叫真果。

如桃、花生等。

除子房外,花被、花托或花序轴共同参及共同形成的果实,叫假果,如苹果、瓜类等。

1.被子植物的器官:根、茎、叶、花、果实、种子。

其中根、茎、叶为养分器官(以养分为主要功能)花、果实、种子为繁殖器官(以繁殖为主要功能)2.叶的构造和功能生理功能:光合作用——绿色植物(主要在叶内)汲取阳光能量,利用二氧化碳和水,合成有机物(淀粉),并释放氧气的过程。

蒸腾作用——水分以气体状态从体内通过生活的植物体的外表(主要是叶外表),散失到大气中的过程。

叶是植物蒸腾的主要器官。

叶的组成:叶片:叶的主要局部,多数是绿色的扁平体。

叶柄:叶的瘦长柄状局部托叶:柄基两侧所生的小叶状物。

完全叶——具有叶片、叶柄和托叶三局部的叶。

不完全叶——有些叶缺少一局部或两局部的。

单叶和复叶:单叶——叶柄上只生一张叶片。

复叶——叶柄上生出很多叶片按照小叶排列的不同形态读图P8羽状复叶:小叶排列在叶轴左右两侧,类似羽毛状:紫藤、月季、槐等。

掌状复叶:小叶都生在叶轴的顶端,排列如掌状:牡荆、七叶树等三出复叶:每个叶轴上生3片小叶:叶序:——叶在茎上有肯定规律的排列方式。

读图P8互生:每节叶上只生一叶交互而生,成螺旋状生在茎上:樟、白杨、悬铃木对生:每节叶上生2叶,相对排列:丁香、薄荷、女贞、石竹轮生:每节叶上生3叶以上,作辐射排列:银杏、枸杞、夹竹桃叶的构造:读图P9表皮:包在叶的最外层,上、下表皮,爱护作用。

真菌的教学设计一、设计思路真菌这部分内容是初中生命科学基础教学内容,通过本课教学,努力使学生在掌握知识点的同时能真正提升自身的生命科学探究能力。

在教学过程中,利用教材内容穿针引线,通过教学活动及多媒体图片等直观教学手段,让学生充分获取感性认识,解惑释疑,突破知识的难点,提高对微观生物的观察能力以及对其形态、结构和功能的描述、归纳、表述能力,学会在观察中发现问题,并进行深入的思考。

同时,将学习内容与生活相联系,使学生尽可能多的参与到生活和知识的应用中,体会生命科学知识的价值。

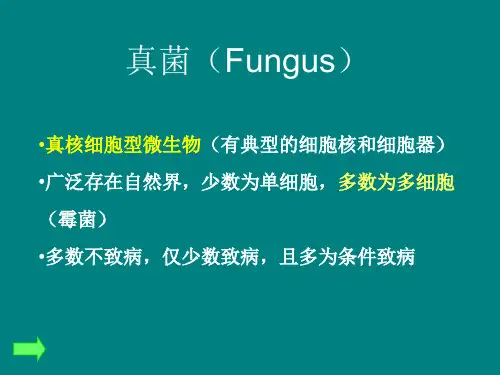

二、教学分析1、教材分析本教学设计是上海教育出版社初中第二册《生命科学》第四章《生物的类群》第3节的内容。

教材主要介绍了真菌中的酵母菌、霉菌和大型真菌的形态结构、营养方式与繁殖方式,文字部分偏重于概念和原理,这给学生的学习与理解带来了一定的困难。

因此,在教学设计中,以实物、图片等为载体,通过层层设疑,引导学生学会选择工具,使用恰当方法仔细观察微观生物,在观察中发现问题,并进行深入思考。

从中获得知识、掌握方法、提高能力,形成正确的科学观念与情感、态度和价值观。

2、学情分析在植物与动物类群的学习中,学生已进行了生物的营养方式的学习,这为本节的教学打下了基础。

同时学生在生活中,对于真菌中的部分种类都有过接触与了解。

但学生对于部分微观世界的真菌的生殖方式、形态结构没有过直观体验,这成为了本节课的难点,因此,着力通过教学中与生活相联系,引发疑问,引起学生的学习兴趣,通过对实物、图片等观察、思考、讨论,解决问题,突破教学难点。

三、教学目标:知识与技能: 1、知道酵母菌、青霉的形态结构、营养方式、生殖方式。

2、知道真菌的主要特征。

过程与方法: 1、在青霉、曲霉的观察活动,学会观察微观生物的方法、运用科学语言描述其形态结构。

2、从观察中发现问题,比较不同菌类的异同, 归纳真菌的主要特征。

3、能运用所学的知识来解释生活中与发酵有关的现象。

情感态度与价值观: 1、体会到真菌种类、形态、结构和生活环境、营养方式的多样性。

《真菌》探究学习的课例一、设计思路:回归生活理念,采用主题形式的自主学习,利用、挖掘、开发学生的经验、经历,来探究学习学生生活中身边的生命科学,培养学习情感,实现学习方式多样化的体验,满足学习条件环境和学习水平差异的学生自主选择学习任务,是实现自主建构学习和发现学习及创新学习的实践和尝试。

二、教材分析:真菌的学习是学生认识微观领域的起步,是学习的重点,又是难点。

生命科学教材中安排了“寻找微生物”的必做活动,目的就是要激发学生的学习兴趣,且教材编写上也从体型相对比较大的真菌讲起,然后再讲述微小的细菌和病毒,先认识学生日常生活中容易看到的真菌,增加感性认识,为后面细菌病毒的学习打好基础,遵循学生的认知规律,所以设计和实践了关于《真菌》探究学习的教学案例。

三、学情分析:初中生对于生活中的生命科学知识有一定的了解和体验,通过引导能真实感受生活中知识的情景,能体验到生活中充满了生命科学知识,因此设计“回归生活找知识——实验探究求知识——课堂交流共享知识——指导生活用知识”的自主学习的探究欲望和建构知识的实践体验比较符合学生的原有知识结构和身心特点。

四、教学目标:1、知识与技能目标:(1)知道真菌的形态结构、生活习性与人类的关系。

(2)学会一些小实验的探究方法和实验技能操作。

2、过程与方法:(1)注重联系实际生活,善于学会从生活中发现知识,用知识来指导日常生活。

(2)在学习过程中注重体验,激发学生善于从课本知识中去发现问题,实施探究,亲身体验简单的科学探究实验。

(3)通过寻找真菌的活动和培养、观察青霉和酵母菌的实验,感受真菌的无处不在,经历培养和观察真菌的实验过程和方法。

3、情感态度与价值观:(1)在小组探究活动中学会懂得尊重他人,学会与他人合作。

(2)在实验过程中培养学生实事求是的科学态度和科研精神。

五、重点难点:重点:真菌的形态结构。

难点:酵母菌的营养方式。

六、教学策略与手段:1、结合二期课改的要求和实践经验,基于回归生活理念下,开展农村初中生命科学教学实践,以“自主建构知识”为目标,运用学生的经验、经历,激发学生的兴趣,引导学生进行探究学习。