胆囊癌的CT影像分析及诊断价值

- 格式:pdf

- 大小:260.74 KB

- 文档页数:2

胆囊癌ct诊断标准全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:胆囊癌是一种恶性肿瘤,在临床上比较少见,但其发生率逐渐增加。

由于胆囊癌通常在早期没有明显症状,因此很难及时发现。

CT(计算机断层扫描)是一种常用的检查手段,通过对胆囊及周围组织的影像进行分析,可以帮助医生诊断胆囊癌。

下面将介绍一下胆囊癌的CT诊断标准。

一、影像学表现1.胆囊壁增厚:胆囊壁增厚是胆囊癌的最常见的影像学表现之一。

通常情况下,胆囊壁的厚度应该在3mm以下,如果超过5mm,并且伴有不规则的增厚,极有可能是胆囊癌。

2.胆囊内结节:胆囊内出现结节状病灶也是胆囊癌的常见表现之一。

这些结节通常呈现为不规则的形态,表面粗糙,边界不清。

3.胆囊壁局部浸润:当胆囊壁局部发生浸润时,说明癌细胞已经进入胆囊壁组织,这是胆囊癌晚期的一个重要表现。

4.胆囊壁增强不均匀:胆囊癌部分区域可能出现增强不均匀的情况,这可能是因为肿瘤内部有坏死、囊变等情况导致的。

5.周围组织浸润:胆囊癌发展到一定程度后,肿瘤可能会向周围组织浸润,CT影像上可以看到邻近器官的受累情况。

二、特殊情况的CT诊断1. 胆囊癌合并梗阻黄疸:梗阻性黄疸是胆囊癌常见的临床症状之一,此时CT影像上可以看到胆总管扩张、胆总管结石等特征,进一步提高了胆囊癌的诊断准确性。

2. 胆囊癌合并门静脉癌栓:随着胆囊癌的发展,肿瘤可能会侵犯门静脉,形成门静脉癌栓。

CT影像上可以看到门静脉内的充盈缺损、扩张等情况,提示患者的病情比较严重。

3. 胆囊癌合并淋巴结转移:胆囊癌晚期可能出现淋巴结转移的情况,CT影像上可以观察到受累淋巴结的形态、大小、密度等,对于评估患者的预后和治疗方案制定具有重要意义。

通过CT检查可以提供很多关于胆囊癌的重要信息,帮助医生做出正确的诊断和治疗方案。

当临床怀疑患者可能患有胆囊癌时,及时进行CT检查是非常重要的。

希望本文的内容能够帮助大家更好地了解胆囊癌CT诊断标准,提高对该病的警惕性,并及时采取有效的治疗措施,提高患者的生存率和生活质量。

承要的临床麻用价值。

参考文献[1孙斌,陶静,仞洪钢,等.浅衷淋巴结病变的声像H特征及病理分析[J].-{,华超卢影像‘、≯:杂忠,2001,10(11):679.[2]张韬,陈悦.高频趟声i诊断小儿肠系膜淋巴结炎及合并痛的原发性胆囊癌C T诊断27例分析许宜选王小仁谈瑞生价值[J].1:海I矢学影像,2005,1(14):60.62.[3]李治安.临床赵,l i影像学[M].北京:人民p牛出版社2003:1723.(收稿…{I j:2010—07—10)(本文编辑:牛蓁)【摘要】目的探讨胆囊癌的cT表现。

方法回顾性分析27例原发性胆囊癌的c T征象。

结果本组27例胆囊癌,腔内型6例,占22.22%,壁厚型9例,占33.33%,肿块型12例,占44.44%;正确诊断24例,占88.89%,3例误诊,占11.11%。

其中16例合并肝内转移,5例合并肝门区和腹膜后区淋巴结转移,】4例合并肝内外胆管扩张,19例合并胆囊炎、胆结石。

结论cT在胆囊癌的诊断中有重要价值。

【关键词】胆囊癌;螺旋CT;诊断胆囊癌较少见,占恶性肿瘤的0.3%~5.o%1,早期无特殊症状和体征,大多数患者发现时已为晚期。

随着B超、C T、M R I等技术的广泛应用,胆囊癌检出率明显提I:j,f}_【误诊仍时有发生。

为提高认识,现将27例胆囊癌分析如卜.。

1资料与方法1.1一般资料:本组27例,男8例,女19例,年龄42~73岁,平均57.5岁;腺癌26例,鳞癌1例。

临床表现:上腹部疼痛及不适,食欲不振,部分病例伴黄疸,消瘦,}:腹部包块。

1.2检查方法:采用P hi l i ps B r i l l iance6螺旋C T,层厚、]2-口1i均为5H1m,必要时行层厚、层距1m t Fi的薄层扫描。

27例均行平扫加增强C T,扫描范围从膈顶至肝下。

造影剂碘海醇(碘含黄30g/100m1),剂量100m l,注射速率3m l/s,分别于28~30s、55~60s行双期f1描,必要时延迟扫描。

胆囊癌ct诊断标准

胆囊癌CT诊断标准包括观察胆囊壁三层结构的情况,胆囊腔内软组织块影以及合并慢性胆囊炎和胆囊结石时的征象。

具体标准如下:1.胆囊壁局部或整体增厚超过0.5cm,且呈不规则状,厚薄不均一。

增强扫描时胆囊壁有明显强化。

但需注意,厚壁型胆囊癌与慢性胆囊炎的胆囊壁增厚有所不同,后者呈均匀性增厚。

2.胆囊腔内出现软组织块影,其基底多较宽,增强扫描时有明显的

强化,且肿块密度比肝实质低而比胆汁高。

但需注意与胆囊息肉和腺瘤进行鉴别,因为胆囊息肉和腺瘤的基底部通常较窄。

3.如果胆囊癌合并胆囊炎或胆囊结石,CT影像下会有相应的征象。

总的来说,胆囊癌的CT诊断标准主要是观察胆囊壁和胆囊腔内的异常变化,以及与周围组织的关系。

然而,这些标准并非绝对准确,对于疑似胆囊癌的病例,通常需要进行进一步的检查,如活检等,以确认诊断。

同时,CT检查也可能出现假阳性或假阴性的情况,因此医生需要结合患者的病史、临床表现和其他检查结果进行综合分析,以做出准确的诊断。

请注意:以上内容仅供参考,不能作为医学诊断、治疗依据或指导建议。

请您随时关注身体状况,切勿盲目用药或治疗,如遇病情变化或感觉任何不适,建议您及时向专业人士求助,可线上咨询医生,或者去线下医疗机构就诊。

胆囊癌的CT影像分析及诊断价值

发表时间:2014-08-13T10:56:00.233Z 来源:《医药前沿》2014年第15期供稿作者:章莎莎

[导读] 本组术前诊断率为88.9%,仅4例术前误诊,误诊原因主要为早期胆囊癌囊壁的增厚与慢性胆囊炎囊壁的弥漫性增厚不易鉴别。

章莎莎

(浙江省余姚市人民医院放射科浙江余姚 315400)

【摘要】目的对胆囊癌的CT征象加以分析,探讨CT影像学诊断的价值。

方法选取我院2011年1月-2013年12月间经CT检查及手术病理证实的36例胆囊癌进行回顾性分析,对胆囊癌的CT诊断进行探讨。

结论 CT在胆囊癌的诊断中占重要地位,它能发现并显示病变,明确病变侵犯范围及转移情况,对确定肿瘤术前分析,选择治疗方法有重要的指导意义,但在胆囊癌的早期诊断中存在一定的限度,应结合临床及B超检查。

【关键词】胆囊癌 CT诊断

【中图分类号】R730.4 【文献标识码】A 【文章编号】2095-1752(2014)15-0308-02 胆囊癌是胆道系统中最常见的恶性肿瘤,好发于老年女性,其起病隐匿,临床症状主要为腹痛和黄疸,与其他胆道疾病的症状无特异性区别,随着CT在临床的广泛应用,胆囊癌的诊断准确率明显提高。

本文对我院36例经手术病理证实为胆囊癌患者的CT影像表现进行回顾性分析。

1. 资料与方法

1.1一般资料

选取我院2011年1月-2013年12月收治的36例经手术病理证实的胆囊癌患者。

其中男7例,女29例,年龄53-76岁,平均63岁;临床表现为右上腹痛,厌食、乏力,部分患者出现发热、黄疸等症状。

1.2检查方法

所有患者均采用CT平扫及三期动态增强检查,设备为GE LightSpeed16层螺旋CT机,层厚5mm,层间距5mm,检查前患者空腹8h以上,扫描前常规口服纯净水以充盈胃肠道。

增强对比剂为欧乃派克85-90ml,流速2.8-3.0ml/s,并于开始注入对比剂后25-30s,60-65s和150s行动脉期、门脉期和平衡期扫描。

2. 结果

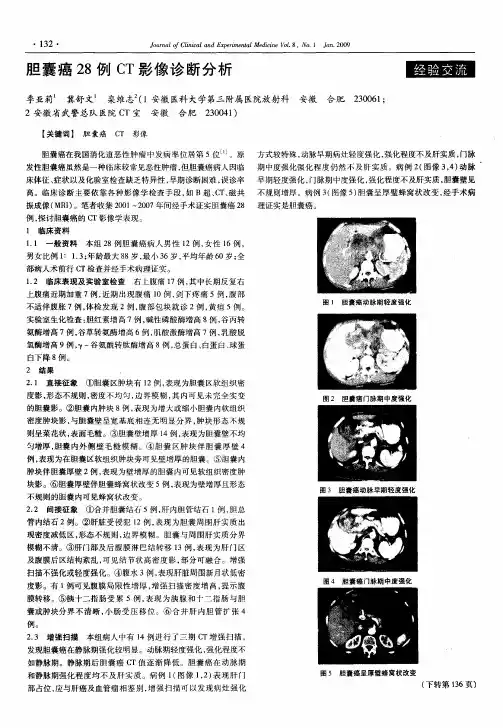

2.1直接征象:(1)厚壁型,表现为胆囊壁局限性或弥漫性不规则增厚,内壁凹凸不平,胆囊腔不规则变小,增强扫描肿瘤明显强化,本组19例,占52.7%;(2)腔内型,表现为由胆囊壁突入腔内的结节状或菜花状软组织肿块,邻近胆囊壁增厚,本组10例,占27.8%;(3)肿块型,表现为胆囊窝区不规则软组织肿块影,正常胆囊结构消失,病变与邻近肝实质分界不清,本组7例,占19.4%。

2.2间接征象:(1)直接侵犯:胆囊癌常直接侵犯邻近组织及器官,主要侵犯邻近肝组织,表现为肝脏胆囊床境界模糊,肝组织呈不规则低密度影,也可压迫和侵犯十二指肠、胃、结肠肝曲,本组9例侵犯邻近肝组织;(2)肝内转移:表现为肝内多个大小不等低密度影;(3)淋巴结转移肿大:表现为肝门部、门腔静脉间、腹主动脉旁结节状影,本组26例:(4)合并胆道梗阻,肿瘤侵犯胆囊管及肝总管或淋巴结压迫肝总管时,可出现梗阻性肝内胆管扩张,本组12例;(5)合并胆囊结石,慢性胆囊炎,本组18例。

3. 讨论

3.1胆囊癌的临床表现

胆囊癌是胆系最多见的恶性肿瘤,多见于50岁以上的女性,根据临床研究资料显示,胆囊癌的发生可和慢性胆囊炎、胆囊结石长期物理刺激有关系,临床表现无特异性,典型者可出现腹痛、胆囊窝区包块,晚期可出现黄疸、消瘦等症状;胆囊癌多起源于胆囊底部和体部,约70-90%为腺癌,其他如鳞状上皮癌、未分化癌等少见,本组34例为腺癌,占94.4%。

3.2胆囊癌的CT表现

根据不同的生长方式,胆囊癌可分为厚壁型、腔内型、肿块型,本组病例以厚壁型最多,占52.7%,CT表现为胆囊壁局限性不规则增厚,其厚度超过3mm,内壁不平。

胆囊壁正常厚度约1-2mm,>3.5mm时认为异常,CT增强检查动脉期增厚的胆囊壁明显强化,门脉期及平衡期持续强化。

对于早期轻、中度囊壁增厚,难以与慢性胆囊炎引起的囊壁增厚区分,术前诊断相对较难,本组4例术前误诊为慢性胆囊炎伴胆囊结石,占11.2%。

腔内型表现为由胆囊壁突入腔内的结节状或菜花状软组织肿块,肿瘤形态不规则,基底较宽,应注意与胆囊息肉的鉴别,一般认为,腔内结节>1cm时高度怀疑胆囊癌,病灶直径越大,恶性可能度越高。

肿块型表现为胆囊腔大部或完全消失,被实性软组织肿块替代,并多与邻近肝组织分界不清,对于肿块型胆囊癌,应对胆囊癌侵犯肝脏还是肝癌侵犯胆囊进行鉴别,一般胆囊癌合并胆管扩张的发生率高于肝癌,且胆囊癌持续强化,而肝癌强化呈“快进快出”的特点,易形成门静脉瘤栓,同时临床上甲胎蛋白(AFP)升高及肝炎、肝硬化病史也有助于二者鉴别。

胆囊癌的淋巴结转移多发生在肝门部,造成肝门部团块状淋巴结融合肿大,包绕肝门结构,也可转移到腹膜后淋巴结,表现为腹主动脉和腔静脉周围淋巴结肿大。

淋巴结转移对明确肿瘤分期和和治疗方案的制定至关重要。

根据本组患者的分析,CT检查不仅对胆囊癌的诊断提供直接征象,且较全面提供肿瘤的间接征象及周围侵犯和转移情况,CT增强检查对胆囊癌的敏感性较高,本组术前诊断率为88.9%,仅4例术前误诊,误诊原因主要为早期胆囊癌囊壁的增厚与慢性胆囊炎囊壁的弥漫性增厚不易鉴别。

综上所述,CT可以显示胆囊癌的大小、形态、位置及邻近器官的侵犯及转移情况,采用薄层CT和增强扫描,更能显示胆囊癌的淋巴转移情况,对临床治疗方案的制定有重要的依据。

但在对早期胆囊癌的诊断有一定限度。

因此胆囊癌的诊断应密切结合临床及B超检查。

参考文献

[1]李国珍.临床CT诊断学[M].北京:中国科学技术出版社,1994:494-451.

[2]周康容,严福华,曾蒙苏.腹部CT诊断学[M].上海:复旦大学出版社,451-454.

[3]廖茜、白人驹、孙浩然、汪俊萍、赵新.原发性胆囊癌的CT、MRI诊断价值[J].天津医药,2011,39(5),426-429.

[4]汪海涛,吴元佐.螺旋CT在胆囊癌诊断中的应用[J].临床放射学杂志,2004,23(6):493-494.

[5]唐智中.胆囊癌的CT诊断价值[J].实用放射学杂志,2004,20(3):278-280.。