含煤岩系层序地层学研究进展

- 格式:pdf

- 大小:738.00 KB

- 文档页数:7

层序地层学读书报告——层序地层学研究进展1前言层序地层学是20世纪80年代发展起来的一门新学科和新技术[1]。

它是研究以侵蚀面或无沉积作用面以及可与之对比的整合面为界的、有成因联系并具旋回性的地层格架内的岩石关系为主要内容的一门学科[2]。

在其发展的过程中逐渐形成了一套相对独立的理论方法体系。

它的出现代表了地质学领域里的一场新的革命,是一种划分、对比和分析沉积岩系的新方法,其理论指导的地层研究极大地改变了人们对地层形成过程和盆地建造控制作用的认识,其模式分析对地层格架的建立和数字模拟研究提供了一个强有力的手段,使地层学的研究前进了一大步[3]。

2层序地层学的发展现状层序地层学的发展主要体现在层序概念逐步精确化、理论方法体系不断完善以及研究领域进一步扩展。

2.1 层序概念的发展Mitchum等在l977年提出层序是“一套相对整一的、成因上存在联系的、顶底以不整合面或与之相对应的整合面为界的地层单元”(a relatively conformable succession of genetically related strata bounded by unconformities and their correlative conformities)。

这实际上指的是地震地层学中的层序,这与层序地层学中的层序是不同的。

因为:①地震层序的边界是现今界面上下地层物性差异的静态反映,可以看成一个物理界面;而沉积层序边界表象上为物理界面,但是更包含了剥蚀过程,应该是一个剥蚀地质体表现的物理界面,静态地震层序边界套用在动态层序边界上显然是不合理的。

②Mitchum定义的层序概念没有全面的考虑到“成因相关”的范畴,边缘侵蚀盆地沉积所最终保留的不整合面之下的发育的地层与不整合面以上的地层是具有成因联系的。

所以说,Mitchum先前提出的层序的概念不够全面。

李绍虎据此对层序的概念进行了完善,提出层序是“一套成因相关的以残留最大水泛面及其相对应的不整合界面为界的相对整合的地层序列[8]”(李绍虎,2010)。

层序地层学研究进展和发展趋势摘要层序地层学是本20年代地震地学的基础上发展起来的门新兴学科在石油勘探领域,这一新理论体系及方法的应用取得重要的成就。

层序地层学发展历史大体以划分戍概念萌芽阶段(1949 ~1979年)、地震地层学形成和发展阶段(1977 ~l988年)及层序地层综合发展阶段 (1989年至今)。

1、层序地层学研究现状和新进展当前,层序地层学已经成为国际地质科学研究的热门话题l989年以采的历AAPG年会上它都成为重要的研究内容,这充分展示,它在理论上实际上以及在研究的深度和广度上所取得的长足进展。

这屿进展主要表现在以下几个方面。

(1)在层序地层学的本理绝研究方面主要有:对北美一西欧及其它典露头地区进行细致的层序地层分析对碳酸盐岩层序层以及混积岩的层序地层的深入研究、对于高频旋回的地面及地下分(高分辨率层序地层学研究),对海平面的认识和精确计算(垒球性海平面变化曲线),以歧湖相盆地的层序地层学研究等方面,都有足的进展。

在被动大陆边缘条件下、沉积层序的计算机模拟也取得很大的进步层序地层学的思路和,也正在不同类型的盆地中加以应用,并证明其有效性。

这些盆地既包括被动边缘盆地,也包括话动边缘盆地,既有伸展盆地也有挠曲盆地。

(2 ) 一些新的研究方法止被引入到层序地层学的研究中来。

Kauffman等人在1991年提出的包括物理事件、化学事件、生物事件和复合件的高分辨率事件地层学的概念和方法,甚序地层学分析的年代及地层学研究提供了新的武器。

与之相近的Moutan—rj的综合地层学方法,以及占生态学和埋藏学也被引。

Kominz及Bou用伽马方法较准确地测定更新统及白垩系旋回沉积中的米兰科维奇旋回,进一步证实了旋回沉积中时间的相对性和旋回的周期性这一假说。

Edwars在l986年提出,用高精度的TIMs铀系统(230Th一234U)年龄测定方法来研究.平面的变化另外,还有运用地球化学进行地层及层序研究,应用层序地层学方法研究生油岩,应用层序地层学进行泥质岩层序地层分析、使用计算机沉积模拟层序进行层序地层学分析,成岩作用与层序地层研究相结合等等,这些方法的引入进一步充实和完善了层序地层学的理论系统。

第19卷第1期2012年1月地学前缘(中国地质大学(北京);北京大学)Earth Science Frontiers(China University of Geosciences(Beijing);Peking University)Vol.19No.1Jan.2012收稿日期:2011-11-30;修回日期:2011-12-15基金项目:教育部“长江学者与创新团队发展计划”项目(IRT0864);国家十二五重大专项(2011ZX05009-002)作者简介:姜在兴(1962—),男,教授,博士生导师,主要从事沉积学、层序地层学的教学和科研工作。

E-mail:jiangzx@cugb.edu.cn层序地层学研究进展:国际层序地层学研讨会综述姜在兴中国地质大学(北京)能源学院,北京100083Jiang ZaixingSchool of Energy Resources,China University of Geosciences(Beijing),Beijing100083,ChinaJiang Zaixing.Advances in sequence stratigraphy:A summary from International Workshop on Sequence Stratigraphy.EarthScience Frontiers,2012,19(1):001-009Abstract:This paper combined some related contents of“International Workshop on Sequence Stratigraphy”,and described the progress of the theory and technical methods about sequence stratigraphy.It outlined somesignificant researches and applications on both conventional and unconventional petroleum exploration of the si-liciclastic sequence stratigraphy(including marine,lacustrine,and fluvial facies etc.),carbonate sequencestratigraphy,coal and other sediments sequence stratigraphy and standardization of sequence stratigraphy.Inthe end,we point out that the future trend of sequence stratigraphy is the standardization of research methodsand the specilization in application areas,with emphasis on the research on deep-water sequence,carbonate se-quence and sequence modeling.Key words:sequence stratigraphy;petroleum exploration;siliciclastic sequence stratigraphy;carbonate se-quence stratigraphy;systems tract摘 要:结合“国际层序地层学研讨会”的相关内容,阐述了层序地层学理论和技术方法研究的进展;内容包括碎屑岩层序地层学(涉及海相、湖相、河流相等)、碳酸盐岩层序地层学、煤和其他沉积物层序地层学、层序地层标准化等领域的重要研究成果及其在常规油气与非常规油气勘探中的应用。

层序地层学的新动向的报告,800字

伴随着生命在地球上的演化,层序地层学也在不断地发展。

这一学科在未来数年中已经在发展出很多新的理论和实践研究方向。

首先,层序地层学的实践研究正在加强其对地下构造的理解、建模和建立可靠的层序类型。

层序地层学家们正在采用新技术,如超强磁共振波谱仪(Hyper-Spectral MR),来探测和分析地下岩

石结构,进而建立有效的层序地层型模型。

其次,层序地层学的研究工作正在建立新的地质地貌图,形成三维空间表示。

除了用于地质模型,这些图也可以使潜在的矿床位置明晰,并便于深入研究矿物位置和质量。

此外,层序地层学的研究也正在深入揭示古气候的历史。

研究人员正在采用多种新技术,如地球化学和古气候分析,来追溯研究地层形成时的气候变化。

此外,层序地层学正在加强其对沉积过程的研究,以便更好地了解地质演变历史。

研究人员正在采用新技术,如电子显微镜和红外线共振等,来观察沉积生物结构和沉积模式,并建立更为准确的地层学模型。

总体而言,层序地层学正在不断发展和创新,研究者正在加强对地下构造和沉积的理解,构建更为精确的地层学模型,以便更好地了解地质历史过程。

未来越来越多的新技术和研究方向

将会带来更加深入的认识,从而有利于浅层地质勘探和开采,也有助于保护地质环境。

层序地层学国内外研究进展及应用2018年1月层序地层学国内外研究进展及应用摘要:为了加深对层序地层学的认识和理解,本文从层序地层学的研究对象和内容出发,系统性地认识层序地层学的研究方法以及理论基础。

首先查找文献初步了解层序地层学的概念体系和以全球海平面变化为特征的理论基础。

其次,梳理了层序地层学的发展历史和近期层序地层学的相关研究进展。

最后,针对塔里木盆地的寒武-奥陶系海相碳酸盐岩的层序地层特征,查找了相关研究成果,加深了对塔里木盆地的海相地层的层序特征的理解。

关键字:层序地层学;研究进展;塔里木盆地;寒武-奥陶系;碳酸盐岩1 层序地层学研究对象及内容层序地层学(Sequence Stratigraphy)是20世纪80年代发展起来的一门新学科和新技术[1]。

它是研究以侵蚀面或无沉积作用面以及可与之对比的整合面为界的、有成因联系并具旋回性的地层格架内的岩石关系为主要内容的一门学科。

层序地层学的诞生和发展伴随着地震地层学、生物地层学、年代地层学和沉积学的发展。

它是以地震地层学为基础,结合有关的沉积环境及岩相古地理解释,对地层的层序格架进行综合解释的科学。

通过对地震、测井和露头资料的分析,研究在构造运动、海面升降、沉积物供应和气候等因素控制下,造成相对海平面的升降变化及其与地层层序、层序内部不同级次单位的划分、分布规律;研究其相互之间的成因联系、界面特征和相带分布,以建立更精确的全球性地层年代对比、定量解释地层沉积史。

当与生物地层、构造分析等结合时,能提供以不整合面或与之相对应的整合界面为界的更精确的地层对比。

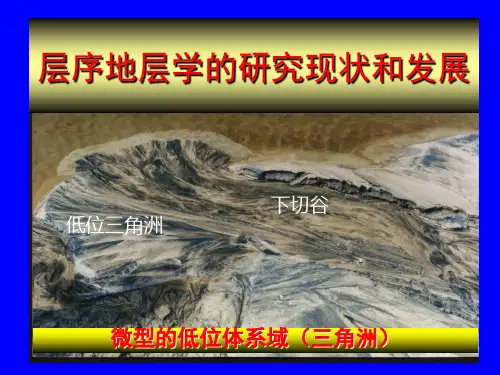

层序的基本模式是以不整合为边界,内部是由三个体系域组成(低位体系域、海侵体系域和高位体系域),层序形成的控制因素主要有四个,即构造沉降、海平面升降运动、沉积物的供给和气候,层序的研究方法包括地震、露头和测井的综合应用。

层序地层学在其发展的过程中逐渐形成了一套相对独立的理论方法体系。

它是在是在地震地层学的基础上发展起来的,并综合了生物地层学、年代地层学、岩石地层学、同位素地层学、磁性地层学、沉积学和构造地质学的最新成果[2]。

层序地层学的研究进展及方向摘要:本文介绍了层序地层学的研究当下的基本情况,并从陆相和海相方面分析层序地层学的研究现状及进展,并分析如今的海相层序地层学研究中存在的问题,并对该问题进行了指正,从层序地层与盆地分析、层序界面的成因分类、层序充填动力学的兴起几个方面对海相层序地层学进行阐述,评述了层序地层学的发展方向。

关键字:研究现状、研究进展、研究方向1、层序地层学的沿革及基本思想层序地层学是上个世纪70年代末由美国Riee大学VailP R及其在Exxon公司卡特研究中心的同行Mitchum RM和Sargree JB等在地震地层学基础上创立起来的一门新的地层学分支科学[1]。

Vail提出的层序地层学认为:层序发育的主要控制因素是全球海平面升降,并提出它是研究一套由侵蚀面或无沉积面、或与之相当的不整合面所限定的、重复出现并有成因联系的、限制在一定年代地层格架内的岩石关系,从而体现了成因地层学本质。

并且Vail 等提出层序是层序地层学研究的基本单元,并定义:层序是一个成因上相关、内部相对整合连续的地层单元,其顶、底被不整合面或与之相对应的整合面所限定。

由于层序界面的等时性和层序内沉积的连续性,使层序体现了年代地层和岩石地层的双重属性。

现已被广大地学工作者所认可,且以蓬勃之势发展起来,广泛应用于石油勘探和盆地分析之中,取得了巨大的经济效益[2]。

2、层序地层学的研究现状2.1 陆相地层学研究现状陆相盆地层序地层研究作为层序地层学的一个主要方面,自二十世纪90年代以来,就成为了源于海相沉积研究发展起来的层序地层学发展史上的一大亮点。

目前,国外均已大规模地运用传统层序地层学理论和方法,开展陆相湖盆层序地层学研究。

高分辨率层序地层学和成因层序地层学在陆相沉积研究中也得到了广泛应用。

由美国Cross(1994)提出的高分辨率层序地层学理论,是近年来新掘起的层序地层学新学派,该理论传入我国后,在我国陆相盆地储层预测研究中发挥着重要的作用,极大地提高了陆相盆地的储层预测精度。

层序地层学研究的新进展及发展方向最近,层序地层学研究领域取得了飞跃性的发展,在研究范围、多样性等方面具有重要的意义。

层序地层学是地质学中的一个分支,主要是研究岩石组合成层序及其与构造演化、沉积演化和古环境演化之间的关系。

近年来,随着科学计算技术、矿物学技术、精细岩石记录技术的发展,层序地层学研究在许多方面取得了很大的进展。

首先,层序地层学的研究技术已经得到了极大的改进和升级。

随着量子场计算机的发展,现代数据处理和分析技术已经发展到了可以更轻松准确地进行层序地层学的研究的水平。

同时,矿物学技术也有了显著的提高,如电子显微镜、微纳X射线衍射仪等,使研究者可以更精准地分析和识别出层序地层学中不同沉积物质的特征。

此外,近年来,随着新型技术的出现,如3D精细岩石记录技术,提供了比以前更准确的层序地层学的研究。

其次,层序地层学研究范围也有所扩大。

尽管传统的同源层序研究仍然是层序地质学研究的主流,但其他领域也在发展,如层序构造地理学、层序古人类学以及层序沉积学等。

在这些新领域中,层序地层学研究能够揭示构造演化、沉积演化和古环境演化等方面的重要信息,并且能够更好地提高对古地质结构的认识。

此外,层序地层学的多样性也有显著的改善。

如层序地层学中的记录和叙述类型,以及应用层序地层学学科的活动类型,都发生了很大的变化,并且可以更好地适应不同的研究需求和发展趋势。

同时,实验室实验技术和计算机建模技术也有了很大的进步,使研究者可以更全面地实现层序地层学研究。

最后,层序地层学研究也有了一定的成熟性,许多研究方法已经被广泛应用,如层序研究方法、多尺度层序研究方法、精细层序研究方法、构造伪层序研究方法,以及层序古生物学研究方法等。

此外,对层序地层学的理解也有所改善,学术讨论日益活跃,许多层序地层学的假说也得到了更多的认可。

从上述可以看出,近几年来层序地层学研究取得了巨大的发展。

然而,层序地层学研究仍然有待改进,尤其是在理论框架方面。

中国含煤岩系层序地层学研究进展邵龙义;鲁静;汪浩;张鹏飞【期刊名称】《沉积学报》【年(卷),期】2009(027)005【摘要】层序地层学理论为人们理解聚煤作用模式提供了新的思路,通过近二十年的研究,人们认识到含煤岩系旋回性与不同级别的全球海平面变化规律密切相关,认识到有工业价值的煤层形成于基准面(海平面)抬升过程,相继提出幕式聚煤作用、海侵过程成煤、事件成煤作用、海相层滞后阶段聚煤等基于层序地层分析的聚煤作用理论.同时概括出层序地层格架下基于可容空间增加速率与泥炭堆积速率的关系的厚煤层聚集模式.今后的研究将会进一步对不同构造背景下的含煤岩系层序地层格架样式、层序地层格架下的优质煤炭资源聚集模式、煤层在地球演化的长周期过程中的地质意义等方面进行探索,此外,针对中国五大聚煤区的成煤时期及盆地构造背景的特殊性,中国学者还会进一步总结其层序地层格架样式以及聚煤模式,并将其用于指导中国优质煤炭资源预测.【总页数】11页(P904-914)【作者】邵龙义;鲁静;汪浩;张鹏飞【作者单位】中国矿业大学(北京)地球科学与测绘工程学院,北京,100083;中国矿业大学(北京)地球科学与测绘工程学院,北京,100083;中国矿业大学(北京)地球科学与测绘工程学院,北京,100083;中国矿业大学(北京)地球科学与测绘工程学院,北京,100083【正文语种】中文【中图分类】P539.2【相关文献】1.近海含煤岩系层序地层学研究现状 [J], 李宝庆;庄新国;赵仕华;尚丹丹;陈健2.含煤岩系层序地层学研究进展 [J], 魏恒飞;陈践发;王冠男;李伟;刘娅昭;吴雪飞3.含煤岩系沉积学和层序地层学研究现状与展望 [J], 邵龙义;窦建伟;张鹏飞4.羌塘盆地晚三叠世含煤岩系沉积体系与层序地层学特征 [J], 仙麦龙;王辉;马君龙;苟甲有;王少飞5.近海型含煤岩系沉积学及层序地层学研究进展 [J], 邵龙义;鲁静;汪浩;张鹏飞;韩德馨因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

层序地层学国内外研究进展及应⽤层序地层学国内外研究进展及应⽤2018年1⽉层序地层学国内外研究进展及应⽤摘要:为了加深对层序地层学的认识和理解,本⽂从层序地层学的研究对象和内容出发,系统性地认识层序地层学的研究⽅法以及理论基础。

⾸先查找⽂献初步了解层序地层学的概念体系和以全球海平⾯变化为特征的理论基础。

其次,梳理了层序地层学的发展历史和近期层序地层学的相关研究进展。

最后,针对塔⾥⽊盆地的寒武-奥陶系海相碳酸盐岩的层序地层特征,查找了相关研究成果,加深了对塔⾥⽊盆地的海相地层的层序特征的理解。

关键字:层序地层学;研究进展;塔⾥⽊盆地;寒武-奥陶系;碳酸盐岩1 层序地层学研究对象及内容层序地层学(Sequence Stratigraphy)是20世纪80年代发展起来的⼀门新学科和新技术[1]。

它是研究以侵蚀⾯或⽆沉积作⽤⾯以及可与之对⽐的整合⾯为界的、有成因联系并具旋回性的地层格架内的岩⽯关系为主要内容的⼀门学科。

层序地层学的诞⽣和发展伴随着地震地层学、⽣物地层学、年代地层学和沉积学的发展。

它是以地震地层学为基础,结合有关的沉积环境及岩相古地理解释,对地层的层序格架进⾏综合解释的科学。

通过对地震、测井和露头资料的分析,研究在构造运动、海⾯升降、沉积物供应和⽓候等因素控制下,造成相对海平⾯的升降变化及其与地层层序、层序内部不同级次单位的划分、分布规律;研究其相互之间的成因联系、界⾯特征和相带分布,以建⽴更精确的全球性地层年代对⽐、定量解释地层沉积史。

当与⽣物地层、构造分析等结合时,能提供以不整合⾯或与之相对应的整合界⾯为界的更精确的地层对⽐。

层序的基本模式是以不整合为边界,内部是由三个体系域组成(低位体系域、海侵体系域和⾼位体系域),层序形成的控制因素主要有四个,即构造沉降、海平⾯升降运动、沉积物的供给和⽓候,层序的研究⽅法包括地震、露头和测井的综合应⽤。

层序地层学在其发展的过程中逐渐形成了⼀套相对独⽴的理论⽅法体系。

第41卷 第1期 煤田地质与勘探Vol. 41 No.1 2013年2月COAL GEOLOGY & EXPLORA TIONFeb. 2013收稿日期: 2011-07-31基金项目:国家科技重大专项课题(2011ZX05023-001)作者简介:魏恒飞(1983—),男,安徽亳州人,博士研究生,从事层序地层及油气资源评价工作.文章编号: 1001-1986(2013)01-0001-07含煤岩系层序地层学研究进展魏恒飞,陈践发,王冠男,李 伟,刘娅昭,吴雪飞(中国石油大学地球科学学院,油气资源与探测国家重点实验室,北京 102249)摘要: 层序地层学是分析聚煤规律的一种有效方法。

层序地层学应用于含煤地层的分析始于20世纪90年代,Diessel 最先在经典层序地层格架中建立了煤层的聚集模式;之后,Bochacs 和Stuer 通过讨论可容纳空间的变化速率和泥炭聚集速率之间比值的变化,具体分析了不同可容纳空间的煤层厚度、连续性及形态。

通过对层序地层中煤层发育和分布的研究,多数煤田地质学家们认为,厚煤层主要发育于低位体系域晚期至海侵体系域早期及海侵体系域晚期至高位体系域早期。

由于巨厚煤层往往是许多次级层序及界面的复合体,因此巨厚煤层不能简单地作为成因层序地层的界面,但可以通过煤岩学和地球化学方面的指标对其进行精细划分确定。

我国煤田地质学家通过对国内海相煤层的研究,提出了海侵事件聚煤和海相层滞后时段聚煤等观点,从而大大促进了含煤岩系层序地层学的发展。

关 键 词:旋回层;层序地层学;煤层;可容纳空间;巨厚煤层中图分类号:P618.11 文献标识码:A DOI: 10.3969/j.issn.1001-1986.2013.01.001Developments of coal measures sequence stratigraphyWEI Hengfei, CHEN Jianfa, W ANG Guannan, LI Wei, LIU Yazhao, WU Xuefei(College of Earth Scieces , State Key Laboratory of Petroleum Resource and Prospecting , China University ofPetroleum , Beijing 102249, China ) Abstract: It is beneficial for exploitation and exploration of coal resources and resources relating to coal to analyze developing strata and distribution of coal seam in sequence stratigraphy. The time that sequence stratigraphy began to use in coal strata was 90's of last century, Diessel firstly established coal accumulation model in classical se-quence stratigraphy framework, then Bochacs and Stuer discussed the change of ratio of accommodation rate/peat production rate and concretely analyzed thickness, continuity, configuration of coal seam in different accommoda-tion. Based on studied development and distribution of coal seam in sequence stratigraphy, most coal geologists think that thick coal seams were mostly developed during late low stand-early transgression and late transgres-sion-early high stand periods. Extremely thick coal seam is composed of many para-sequence and interface of para-sequence, so we can not easily believe extremely thick coal seam is interface of genetic stratigraphy, but we can use index of coal petrology and geochemistry to finely divide extremely thick coal seam and to confirm inter-face of genetic stratigraphy. In China, coal geologists studied paralic coal seam and raised ideas of coal formation in the transgressive event and coal accumulation during a lag time of marine limestone beds, and that let idea of coal accumulation in sequence stratigraphy to develop.Key words: cyclothem; sequence stratigraphy; coal seam; accommodation; extremely thick coal seam层序地层学自从20世纪80年代后被人们广泛应用以来,已经取得了很好的实际效果并得到极大的丰富[1-2],但其多集中在油田地质方面的研究,而在煤田地质上的应用则始于20世纪90年代[3],并且其发展速度明显滞后于油田地质方面。

煤炭是重要的有机矿产资源,煤层不仅是液态和气态烃类的源岩体,而且还是气态烃类的储集体[4-7]。

在我国,煤成气探明储量占全国气层气储量的近十分之七[8],这也从一个侧面说明煤在我国能源矿产中的重要性。

煤的形成过程就像生物礁的形成过程一样,受水体深度的影响较大,煤层的发育和中断可以作为很好的预测水深(地下水顶面)变化的沉积物类型。

因此,研究煤层在层网络出版时间:2013-01-30 09:54网络出版地址:/kcms/detail/61.1155.P.20130130.0954.018.html· 2 ·煤田地质与勘探第41卷序地层中的分布和变化对层序地层学理论的发展具有巨大的推动作用。

煤层的分布范围、顶底板性质、煤层在煤岩学方面的垂向变化、煤层在海湖水体变化过程中的发育位置、煤层厚度、煤层分叉现象及连续性等,一直是煤田地质学家们关注的问题,而层序地层学理论是解决这些问题的一种可行方法。

1 从旋回层到层序地层1930年,Weller 提出的“旋回层”是层序地层学出现前解释煤层的旋回性现象的重要概念[9],之后被煤田地质学家广泛应用;但旋回层的概念只是从岩石学的表面组合特征上进行划分的海进—海退旋回,简单地从相的连续性和中断性对海侵和海退进行解释。

这时的旋回层概念有些机械化,例如旋回层的海退到海侵的分界面是粗的碎屑沉积物,没有考虑这些粗碎屑沉积物是河流的自旋回及潮道的冲刷等情况。

从20世纪60年代开始到80年代初,煤田地质学家们把煤层的形成与具体的沉积环境结合在一起进行研究[10-11]。

通过这一时期的研究,地质学家们搞清了煤层在各个具体沉积环境中聚集的动力原因,但地质学家们对各个不同聚煤盆地中控制煤聚集的最根本因素还是不清。

20世纪80年代,地质学家们开始从盆地的整个演化过程去分析煤层的形成过程,并通过对盆地的水平面变化、构造因素及气候因素等方面的研究,理清了一些以前煤田地质学家们没有搞清的煤炭聚集和保存问题。

地质学家们又开始关注旋回层中煤层的分布和发育位置,如Ryer 和陈钟惠在研究不同盆地的含煤旋回层时都认为煤层主要形成于海侵与海退之间的海平面最大位置[12-13](图1);陈钟惠在研究河东煤田晚古生代含煤岩系时把整个含煤层段划分为10个旋回层,并认为这些含煤旋回层形成的原因主要是由于点源的沉积转换和海平面的波动控制,首先是大规模的海平面升高和陆源碎屑供给速度的减少,而后当源区构造活动加剧时,源区的地形高差增大,陆源碎屑增多,增强的河流作用阻止海水的侵入,产生海退沉积,正是由于这种陆源碎屑周期性地进积,才在本区总体海侵的背景中产生海退的沉积,形成海相和非海相沉积物的互层,并且在海相与陆相沉积物的转换处形成煤层。

这个时期层序地层学已经在油气地质方面的研究取得了很大进展,而在煤田地质学方面一直还没有得到应用,直到1992年,Diessel 开创性地应用层序地层学去研究煤层在层序地层格架中的位置和地位[3],层序地层学才开始在煤田地质领域迅速发展起来,从而揭开了煤田地质研究的新篇章。

图1 河东煤田晚古生代含煤岩系旋回划分示意图[13]Fig.1 Division of cycle coal measures of Late Paleozoicin Hedong coalfield2 层序地层学与聚煤模式层序地层学是基于全球海平面变化具有全球周期性及层序地层的发育样式受海平面变化、构造沉降、气候变化及沉积物供应速率4个因素控制的基础上发展起来的,具有预测功能的地层学分支学科。

层序地层学为地质人员研究相对等时地层单元内的岩相的分布及空间配置提供了一种有效手段,以往对于含煤岩系中存在的一些问题,应用层序地层学的基本原理都能较好地解决,例如,最厚煤层的发育位置及煤中各种煤岩组分在垂向的变化关系等。

2.1 基于经典层序地层学的聚煤模式1992年,Diessel 基于经典层序地层学的概念模型,在研究近海含煤岩系层序地层基础上,分析了煤层的厚度在海侵和海退过程中的变化,并且论述了煤层在不同体系域的变化情况。

从图2可以看出,在最大海泛时的4级层序的海退过程也能形成很厚的煤层。

从那以后,煤田地质学家们开始用新的地层学观点思考老的煤田地质学问题,比如现在泥炭沼泽不能反映的最厚煤层的分布问题。