复合材料2

- 格式:ppt

- 大小:813.00 KB

- 文档页数:55

复合材料名词解释(2)复合材料名词解释虽然只是一句话,但信息量还是蛮大的。

简单点理解就是各种材料在性能上互相取长补短,产生协同效应,使复合材料的综合性能优于原组成材料而满足各种不同的要求。

最简单的例子,混凝土也是一种复合材料。

玻璃钢玻璃和钢,好像两者在强度上完全不是一个等级的物体,怎么会关联在一起。

玻璃钢正名玻璃纤维增强塑料,俗称frp (fiberreinforcedplastics),即纤维增强复合塑料。

根据采用的纤维不同分为玻璃纤维增强复合塑料(gfrp),碳纤维增强复合塑料(cfrp),硼纤维增强复合塑料等。

它是以玻璃纤维及其制品(玻璃布、带、毡、纱等)作为增强材料,以合成树脂作基体材料的一种复合材料。

这种复合材料的力学性能可和钢材媲美,因此叫玻璃钢,其实这是我们国内一种通俗的叫法,属于中国特色。

玻璃纤维玻璃纤维(fiberglass或glassfiber)是一种无机非金属材料,由矿石(主要成分为二氧化硅)或玻璃球,经高温熔融,拉制成直径为几微米到二十几个微米的单丝,再络成原丝。

原丝又可加工成各种玻璃纤维制品,包括常见的短切毡、方格布、轴向布、复合毡等。

碳纤维碳纤维(carbonfiber)是指含碳量高于90%的无机高分子纤维,其中含碳量高于99%的称石墨纤维。

目前的生产工艺主要是把有机纤维经纤维纺丝、预氧化、碳化、石墨化4个过程而制成,按纤维基材分聚丙烯腈(pan)基碳纤维、沥青基碳纤维、粘胶基碳纤维、酚醛基碳纤维、气相生长碳纤维等。

工业化生产碳纤维按原料路线可分为聚丙烯腈(pan)基碳纤维、沥青基碳纤维和粘胶基碳纤维三大类,但主要生产前两种碳纤维。

而pan基碳纤维因其生产工艺较其他方法简单,产量约占全球碳纤维总产量的90%以上。

碳纤维以其优异的力学性能被广泛应用于国防军工、航空航天、汽车、电子、运动器材等领域,后续在复合材料中的应用也会越来越受到关注。

树脂树脂本义上为一种高分子聚合物,其定义是:相对分子量不确定但通常较高,常温下呈固态、中固态、假固态,有时也可以是液态的有机物质。

第1章绪论1.复合材料的定义(Composition Materials , Composite)复合材料是由两种或两种以上物理和化学性质不同的物质组合而成的一种多相固体材料。

复合材料=基体(连续相)+增强材料(分散相)分散相是以独立形态分布在整个连续相中,两相之间存在着相界面。

分散相可以是增强纤维,也可以是颗粒或弥散的填料。

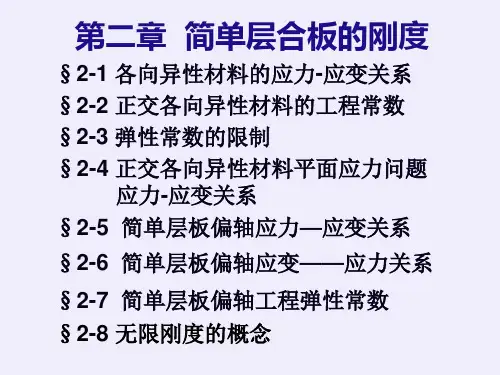

2.复合材料常见分类方法:1)按性能分:常用复合材料、先进复合材料2)按用途分:结构复合材料、功能复合材料3)按复合方式分:宏观复合、微观复合4)按基体材料分:聚合物基、金属基、无机非金属基5)按增强体形式分:纤维增强复合材料、颗粒增强、片材增强、叠层复合3.复合材料在结构设计过程中的结构层次分几类,各表示什么?在结构设计过程中的设计层次如何,各包括哪些内容?三个结构层次: 一次结构——单层材料——微观力学一次结构二次结构——层合体——宏观力学二次结构三次结构——产品结构——结构力学三次结构设计层次:单层材料设计、铺层设计、结构设计4.复合材料力学主要是在单层板和层合板这两个结构层次上展开的,其研究内容分为微观力学和宏观力学两部分。

第2章复合材料界面和优化设计1.复合材料是由两种或两种以上不同物理、化学性质的物质以微观或宏观形式复合而成的多相材料。

2.复合材料界面机能:1)传递效应:基体可通过界面将外力传递给增强物,起到基体与增强体之间的桥梁作用2)阻断效应:适当的界面有阻止裂纹扩展、中断材料破坏、减缓应力集中的作用3)不连续效应:在界面上产生物理性能不连续性和界面摩擦现象,如抗电性、电感应性、磁性、耐热性等4)散热和吸收效应:5)诱导效应3.界面效应既与界面结合状态、形态和物理、化学性质等相关,也与界面两边组元材料的浸润性、相容性、扩散性等密切相关。

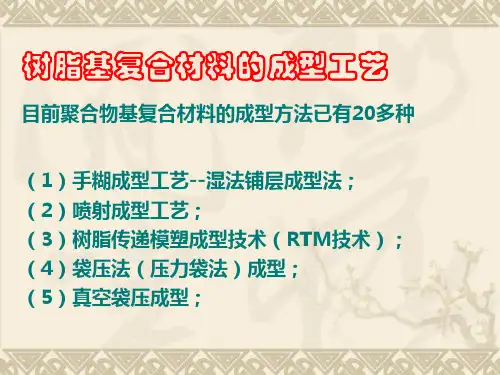

4.聚合物基复合材料是由增强体与聚合物基体复合而形成的材料。

聚合物基复合材料分类:热塑性、热固性聚合物基复合材料。

热塑性聚合物基复合材料成型两个阶段:①熔体与增强体之间接触和润湿②复合后体系冷却凝固成型。

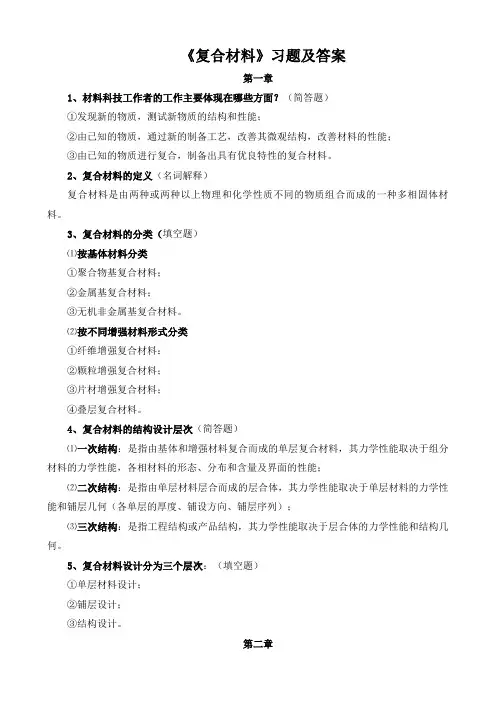

《复合材料》习题及答案第一章1、材料科技工作者的工作主要体现在哪些方面?(简答题)①发现新的物质,测试新物质的结构和性能;②由已知的物质,通过新的制备工艺,改善其微观结构,改善材料的性能;③由已知的物质进行复合,制备出具有优良特性的复合材料。

2、复合材料的定义(名词解释)复合材料是由两种或两种以上物理和化学性质不同的物质组合而成的一种多相固体材料。

3、复合材料的分类(填空题)⑴按基体材料分类①聚合物基复合材料;②金属基复合材料;③无机非金属基复合材料。

⑵按不同增强材料形式分类①纤维增强复合材料:②颗粒增强复合材料;③片材增强复合材料;④叠层复合材料。

4、复合材料的结构设计层次(简答题)⑴一次结构:是指由基体和增强材料复合而成的单层复合材料,其力学性能取决于组分材料的力学性能,各相材料的形态、分布和含量及界面的性能;⑵二次结构:是指由单层材料层合而成的层合体,其力学性能取决于单层材料的力学性能和铺层几何(各单层的厚度、铺设方向、铺层序列);⑶三次结构:是指工程结构或产品结构,其力学性能取决于层合体的力学性能和结构几何。

5、复合材料设计分为三个层次:(填空题)①单层材料设计;②铺层设计;③结构设计。

第二章1、复合材料界面对其性能起很大影响,界面的机能可归纳为哪几种效应?(简答题)①传递效应:基体可通过界面将外力传递给增强物,起到基体与增强体之间的桥梁作用。

②阻断效应:适当的界面有阻止裂纹的扩展、中断材料破坏、减缓应力集中的作用。

③不连续效应:在界面上产生物理性能的不连续性和界面摩擦出现的现象。

④散热和吸收效应:光波、声波、热弹性波、冲击波等在界面产生散射和吸收。

⑤诱导效应:复合材料中的一种组元的表面结构使另一种与之接触的物质的结构由于诱导作用而发生变化。

2、对于聚合物基复合材料,其界面的形成是在材料的成型过程中,可分为两个阶段(填空题)①基体与增强体的接触与浸润;②聚合物的固化。

3、界面作用机理界面作用机理是指界面发挥作用的微观机理。

第二章复合材料的复合效应第一节复合效应概述复合材料的复合原理是研究复合材料的结构特性、开拓新材料领域的基础。

耦合:不同性质材料之间的相互作用。

→复合材料性能与结构的协同相长特性(即复合后的材料性能优于每个单独组分的性能)。

从力学、物理学上理解复合材料多样性的基础。

拟解决的问题:寻找材料复合的一般规律。

研究增强机理。

一、材料的复合效应线性效应:平均效应、平行效应、相补效应、相抵效应。

非线性效应:相乘效应、诱导效应、共振效应、系统效应。

复合效应是复合材料的研究对象和重要内容,也是开拓新型复合材料、特别是功能型复合材料的基础理论问题。

非线性效应尚未被充分认识和利用,有待于研究和开发。

1、平均效应:P c=P m V m+P f V f(P:材料性能;V:材料体积含量;c:复合材料;m:基体;f:增强体或功能体)应用:力学性能中的弹性模量、线膨胀率等结构不敏感特性;热传导、电导等物理常数。

例:复合材料的弹性模量:E c=E m V m+E f V f(混合定律)2、相补效应:性能互补→提高综合性能。

例:脆性高强度纤维与韧性基体复合,适宜的结合形成复合材料。

→性能显示为增强体与基体互补。

3、相乘效应:X/Y·Y/Z=X/Z(X、Y、Z:物理性能)两种具有转换效应的材料复合→发生相乘效应→设计功能复合材料。

例:磁电效应(对材料施加磁场产生电流)——传感器,电子回路元件中应用。

压电体BaTiO3与磁滞伸缩铁氧体NiFe2O4烧结而成的复合材料。

对该材料施加磁场时会在铁氧体中产生压力,此压力传递到BaTiO3,就会在复合材料中产生电场。

最大输出已达103V·A。

单一成分的Cr2O3也有磁电效应,但最大输出只有约170V·A。

4、共振效应:两个相邻的材料在一定条件下,产生机械的、电的、磁的共振。

应用:改变复合材料某一部位的结构→复合材料固有频率的改变→避免材料工作时引起的破坏。

吸波材料:调整复合材料的固有频率,吸收外来波。

复合材料(Composite materials),是由两种或两种以上不同性质的材料,通过物理或化学的方法,在宏观上组成具有新性能的材料。

各种材料在性能上互相取长补短,产生协同效应,使复合材料的综合性能优于原组成材料而满足各种不同的要求。

复合材料的基体材料分为金属和非金属两大类。

金属基体常用的有铝、镁、铜、钛及其合金。

非金属基体主要有合成树脂、橡胶、陶瓷、石墨、碳等。

增强材料主要有玻璃纤维、碳纤维、硼纤维、芳纶纤维、碳化硅纤维、石棉纤维、晶须、金属丝和硬质细粒等。

橡塑复合材料复合材料使用的历史可以追溯到古代。

从古至今沿用的稻草增强粘土和已使用上百年的钢筋混凝土均由两种材料复合而成。

20世纪40年代,因航空工业的需要,发展了玻璃纤维增强塑料(俗称玻璃钢),从此出现了复合材料这一名称。

50年代以后,陆续发展了碳纤维、石墨纤维和硼纤维等高强度和高模量纤维。

70年代出现了芳纶纤维和碳化硅纤维。

这些高强度、高模量纤维能与合成树脂、碳、石墨、陶瓷、橡胶等非金属基体或铝、镁、钛等金属基体复合,构成各具特色的复合材料。

[编辑本段]分类复合材料是一种混合物。

复合材料按其组成分为金属与金属复合材料、非金属与金属复合材料、非金属与非金属复合材料。

按其结构特点又分为:①纤维复合材料。

将各种纤维增强体置于基体材料内复合而成。

如纤维增强塑料、纤维增强金属等。

②夹层复合材料。

由性质不同的表面材料和芯材组合而成。

通常面材强度高、薄;芯材质轻、强度低,但具有一定刚度和厚度。

分为实心夹层和蜂窝夹层两种。

③细粒复合材料。

将硬质细粒均匀分布于基体中,如弥散强化合金、金属陶瓷等。

④混杂复合材料。

由两种或两种以上增强相材料混杂于一种基体相材料中构成。

与普通单增强相复合材料比,其冲击强度、疲劳强度和断裂韧性显著提高,并具有特殊的热膨胀性能。

分为层内混杂、层间混杂、夹芯混杂、层内/层间混杂和超混杂复合材料。

60年代,为满足航空航天等尖端技术所用材料的需要,先后研制和生产了以高性能纤维(如碳纤维、硼纤维、芳纶纤维、碳化硅纤维等)为增强材料的复合材料,其比强度大于4×106厘米(cm),比模量大于4×108cm。

第一章概论1.1物质与材料材料:具有满足指定工作条件下使用要求的形态和物理性状的物质人类(材料)发展的四大阶段:石器时代→青铜时代→铁器时代→人工合成时代1.2复合材料的定义与特点复合材料:由两种或两种以上物理和化学性质不同的物质,用适当的工艺方法组合起来,而得到的具有复合效应的多相固体材料。

特点:①人为选择复合材料的组分和比例,具有极强的可设计性。

②组分保留各自固有的物化特性③复合材料的性能不仅取决于各组分性能,同时与复合效应有关④组分间存在这明显的界面,并可在界面处发生反应形成过渡层,是一种多相材料简述复合材料的特点。

①比强度、比模量大②耐疲劳性能好,聚合物基复合材料中,纤维与基体的界面能阻止裂纹的扩展,破坏是逐渐发展的,破坏前有明显的预兆。

③减震性好,复合材料中的基体界面具有吸震能力,因而振动阻尼高。

④耐烧蚀性能好,因其比热大、熔融热和气化热大,高温下能吸收大量热能,是良好的耐烧蚀材料。

⑤工艺性好,制造制品的工艺简单,并且过载时安全性好。

1.3组成与命名以增强体和基体共同命名时:玻璃纤维增强环氧树脂基复合材料p、w、f下标→颗粒、晶须、纤维M MCs金属基复合材料,聚合物基复合材料PMCs, 陶瓷基复合材料CMCs1.4分类按基体:聚合物基,金属基,无机非金属基(陶瓷、玻璃、水泥、石墨)复合材料按纤维增强体种类:玻璃纤维、碳纤维、有机纤维、陶瓷纤维按增强体形态:连续纤维,短纤维,颗粒,晶须增强近代的复合材料以1942年制出的玻璃纤维增强塑料为起点第二章增强体2.1增强体(起到增韧、耐磨、耐热、耐蚀等提高和改善性能的作用)纤维是具有较大长径比的材料,具有较高的强度,良好的柔曲性,高比强度,高比模量,与基体相容性好,成本低工艺学好2.1.1玻璃纤维:非晶型无机纤维,二氧化硅(形成骨架,高熔点)和其他元素的碱金属氧化物(二氧化硅提高GF化学稳定性,碱金属降低熔点和稳定性,改善制备工艺)①性能→力学:无屈服无塑性,脆性特征,拉伸强度高,模量较低,直径越小,长度越短,含碱量越低,拉伸强度越高,与水作用强度降低→热性能:耐热性较高,玻璃纤维热处理使微裂纹增加,强度降低→电性能:电绝缘性能优,在纤维表面涂石墨或金属成为导电纤维→玻璃耐酸碱、有机溶剂性能好,玻璃纤维耐蚀性能变差E无碱玻璃纤维:绝缘,机械性能强,耐水性好C中碱玻璃纤维:耐酸性好(酸与硅酸盐生成氧化硅保护膜),耐水性差,A有碱玻璃纤维②结构:微晶结构假说和网络结构假说,GF为无定形结构,三维网状结构,各向同性。