语言学第五章第3节

- 格式:ppt

- 大小:254.00 KB

- 文档页数:9

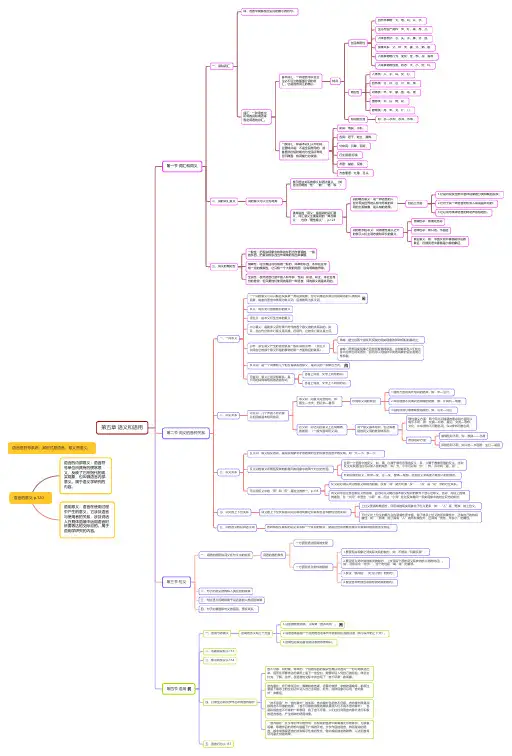

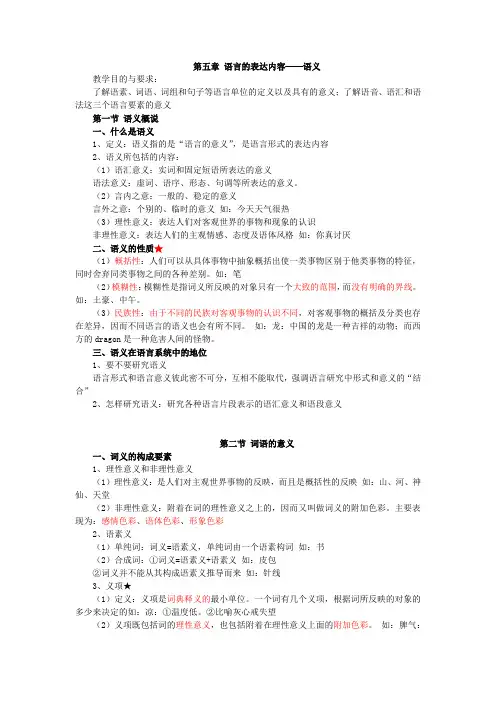

第五章语言的表达内容──语义教学目的与要求:了解语素、词语、词组和句子等语言单位的定义以及具有的意义;了解语音、语汇和语法这三个语言要素的意义第一节语义概说一、什么是语义1、定义:语义指的是“语言的意义”,是语言形式的表达内容2、语义所包括的内容:(1)语汇意义:实词和固定短语所表达的意义语法意义:虚词、语序、形态、句调等所表达的意义。

(2)言内之意:一般的、稳定的意义言外之意:个别的、临时的意义如:今天天气很热(3)理性意义:表达人们对客观世界的事物和现象的认识非理性意义:表达人们的主观情感、态度及语体风格如:你真讨厌二、语义的性质★(1)概括性:人们可以从具体事物中抽象概括出使一类事物区别于他类事物的特征,同时舍弃同类事物之间的各种差别。

如:笔(2)模糊性:模糊性是指词义所反映的对象只有一个大致的范围,而没有明确的界线。

如:土豪、中午。

(3)民族性:由于不同的民族对客观事物的认识不同,对客观事物的概括及分类也存在差异,因而不同语言的语义也会有所不同。

如:龙:中国的龙是一种吉祥的动物;而西方的dragon是一种危害人间的怪物。

三、语义在语言系统中的地位1、要不要研究语义语言形式和语言意义彼此密不可分,互相不能取代,强调语言研究中形式和意义的“结合”2、怎样研究语义:研究各种语言片段表示的语汇意义和语段意义第二节词语的意义一、词义的构成要素1、理性意义和非理性意义(1)理性意义:是人们对主观世界事物的反映,而且是概括性的反映如:山、河、神仙、天堂(2)非理性意义:附着在词的理性意义之上的,因而又叫做词义的附加色彩。

主要表现为:感情色彩、语体色彩、形象色彩2、语素义(1)单纯词:词义=语素义,单纯词由一个语素构词如:书(2)合成词:①词义=语素义+语素义如:皮包②词义并不能从其构成语素义推导而来如:针线3、义项★(1)定义:义项是词典释义的最小单位。

一个词有几个义项,根据词所反映的对象的多少来决定的如:凉:①温度低。

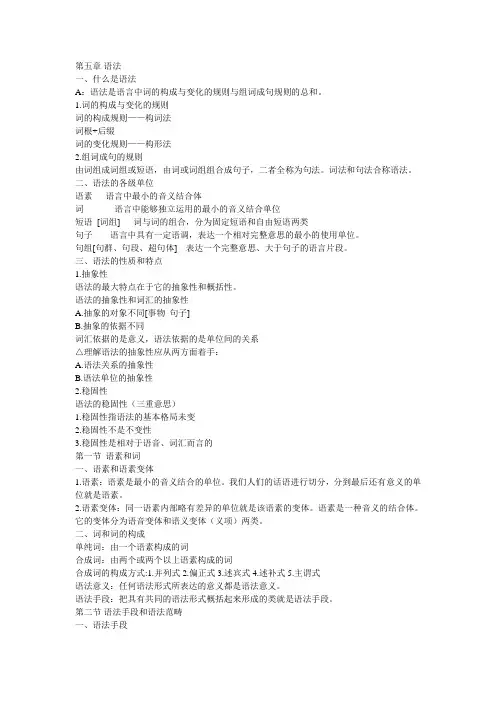

第五章语法一、什么是语法A:语法是语言中词的构成与变化的规则与组词成句规则的总和。

1.词的构成与变化的规则词的构成规则——构词法词根+后缀词的变化规则——构形法2.组词成句的规则由词组成词组或短语,由词或词组组合成句子,二者全称为句法。

词法和句法合称语法。

二、语法的各级单位语素语言中最小的音义结合体词语言中能够独立运用的最小的音义结合单位短语[词组] 词与词的组合,分为固定短语和自由短语两类句子语言中具有一定语调,表达一个相对完整意思的最小的使用单位。

句组[句群、句段、超句体] 表达一个完整意思、大于句子的语言片段。

三、语法的性质和特点1.抽象性语法的最大特点在于它的抽象性和概括性。

语法的抽象性和词汇的抽象性A.抽象的对象不同[事物句子]B.抽象的依据不同词汇依据的是意义,语法依据的是单位间的关系△理解语法的抽象性应从两方面着手:A.语法关系的抽象性B.语法单位的抽象性2.稳固性语法的稳固性(三重意思)1.稳固性指语法的基本格局未变2.稳固性不是不变性3.稳固性是相对于语音、词汇而言的第一节语素和词一、语素和语素变体1.语素:语素是最小的音义结合的单位。

我们人们的话语进行切分,分到最后还有意义的单位就是语素。

2.语素变体:同一语素内部略有差异的单位就是该语素的变体。

语素是一种音义的结合体。

它的变体分为语音变体和语义变体(义项)两类。

二、词和词的构成单纯词:由一个语素构成的词合成词:由两个或两个以上语素构成的词合成词的构成方式:1.并列式2.偏正式3.述宾式4.述补式5.主谓式语法意义:任何语法形式所表达的意义都是语法意义。

语法手段:把具有共同的语法形式概括起来形成的类就是语法手段。

第二节语法手段和语法范畴一、语法手段语法形式:表达语法意义的形式就是语法形式。

常见的语法手段有:1.语序:利用词或词组在语言结构中的排列顺序表示语法意义的手段。

2.虚词:虚词又称功能词或辅助词,指基本上没有词汇意义而专门表示语法意义的词。

第五章意义(语义学)(semantics)关注意义研究的学科叫语义学(semantics)。

更具体地说,语义学是对语言单位,尤其是词和句子的意义的研究。

虽然"语义学"这一术语仅有百年出头的历史,但意义一直是人类学术活动的一个中心话题。

早在公元前五世纪,古希腊哲学家柏拉图的著作中就有关于意义的讨论。

中国的老子甚至在更早的时候就讨论过类似问题。

多年来出现了大量解释词语意义的词典,这一事实也为意义研究的悠久历史提供了证据。

然而,与语音学、音系学、形态学和句法学相比,语义学仍然是语言学中研究最少的领域。

5.1 "意义"的意义意义研究的困难之一是"意义"一词本身有不同的意义。

奥格登(C.K. Ogden)和理查兹(I.A. Richards)在1923年出版的《意义的意义》一书中罗列了"著名意义研究者提出的有代表性的主要定义"(p.186),分为16大类,加上次类则共22种。

利奇(G. Leech)在1974年第一次出版的《语义学》(p. 23)中比较温和地认可了七种意义类型,如下所示:1. 概念意义逻辑的,认知的,或者外延的内容联想意义2. 内涵意义通过语言所指所传达的意义3. 社会意义所传达的关于语言使用的社会环境的意义4. 感情意义所传达的关于说话人或作者感情、态度方面的意义5. 反射意义通过联想同一表达式的其他意思所传达的意义6. 搭配意义通过联想词语的常用搭配而传达的意义7. 主题意义通过由顺序和重音组织信息的方式所传达的意义利奇指出,意义的第一种类型--概念意义--构成了意义的中心部分。

这种意义是"外延"的,因为它关注词和它所指事物之间的联系。

从这点看,概念意义在很大程度上与指称相交叉。

但是,作为第二种意义类型名称而使用的"内涵"一词却不同于它在哲学讨论中的意义。

哲学家们用内涵与外延相对,表示词所指实体的性质。

Chapter 3 summary应用语言学王婷婷13502008Traditionally, metaphors and metonymies have been regarded as figures of speech, however, the two phenomena are powerful cognitive tools for our conceptualization of the world.First, It is common knowledge that words are often used in figurative senses.Even very young children are adept at using figurative language. Nevertheless, the study of this linguistic phenomenon was for a long time the exclusive domain of literary scholars and the odd linguist who was interested in rhetoric or stylistics.They consider that metonymy involves a relation of contiguity between what is denoted by the literal meaning of a word and its figurative counterpart and that one constituent of the metonymic link stands for the other. In contrast, metaphor has traditionally been based on the notions similarity or comparison between the literal and the figurative meaning of an expression.They also take some examples to show that metaphor and metonymy are not just figures of speech in literature but also pervasive in everyday language. Next, in tracing the development from the traditional to a cognitive conception of metaphor and metonymy, we have already recognized by Black in a precognitive context, metaphors act as cognitive instruments.This means that metaphors are not just a stylistically attractive way of expressing ideas by means of language, but a way of thinking about things. In addition, metonymies are also more straightforwards than metaphors: their major goal is to refer to an entity, prototypically a person, denoted by the target concept by means of the source concept.Second, in the cognitive linguist’s views, the structure of emotion concepts are reflected in metonymic and metaphorical expressions. They find that the link between emotions and physiological symptoms reminds us of certain metonymic mappings,especially the cause-effect relationship observed in metonymies. They also single out three aspects that between them illustrate both the potential and the limitations of physiologicalmetonymies. There are indeed bodily symptoms which seem to be helpful for a description of the conceptual structure of emotions because they are peculiar to one particular emotion. They find that our preference depends on the situation, perhaps on the individual person, or it could also be a matter of sequence, perhaps on the individual person, or it could also be a matter of sequence, with a state of paralysis functioning as a preface to flight. At last, problems is that may metonymies apply not just to one or a few closely related emotions, but to a range of quite different emotions.Third, When metaphors as a way of thinking, they can be used to structure concepts underlying certain abstract words, and it should not show up in the way we approach the complex scientific, political and social issues of our world. Langacker realizes that metaphor is a powerful explanatory tool which cannot be defeated by only offering an abstract alternative explanation in terms of compositionality and analyzability, such as we use +SCAFFOLDING+ metaphor to explain newspaper, which means you can take out the attributes of news, just use paper, just like the function of scaffolding. In science, for example, we can use solar system to explain atom, which could be understood more clearly. In politics, the natural force concepts like WIND can be reflected in the abundant ‘wind-of-change’speeches. Popular political thinking largely depends on constitutive metaphors, which are often consciously created and fostered by politicians and propagandists.Fourth, just like metaphors, metonymies can be understood as a way of thinking and metonymy is considered a cognitive process underlying linguistic phenomena and motivating them. Possessive compounds, noun-verb conversations and even conventionalized speech acts were shown to be at least describable in terms of metonymic mappings, but the success of any metonymy depends on the availability of a cognitive model or some other kind of conceptual background serving as a mapping scope accessible to the language user.。

第五章语法第一节语法和语法单位一、语法1、语法语法是音意结合的各结构单位之间的组织规则的汇集,它包括词的构成和变化规则以及组词成句的规则。

语法—词法—句法—组合规则—聚合规则2、语法学:研究语法的学科,是语言学的一部分。

方法:历史语法学、对比语法学、历史比较语法学、描写语法学。

对象:个别语法学和普通语法学。

发展阶段:传统语法学、历史比较语法学、结构主义语法学、形式语法学、篇章语法学、功能语法学、认知语法学。

3、语法的特点:抽象性(概括性)、生成性(替换、递归)、稳固性(不易变化)二、语法单位凡是在句子组合中的某一位置上能够被替换下来的片断,都叫语法单位。

语法单位都是在语句中活动的。

语法单位有大有小。

大单位是由小单位按照一定的规则组合起来构成的。

(一)句子句子是具有一定的语调,表达相对完整的思想和感情,按照一定语法规则组织起来的交际的最基本单位。

句子是语言中最大的语法单位,又是交际中最小的言语单位。

在口语中,句子的前后有一定的停顿,带有完整的语调。

在书面语中,句子一般由标点符号标明,如问号、句号、感叹号等。

(二)词组1、含义:词的组合,具有相当于词的作用,形式上大于词,词组不是词的任意组合,是按照一定语法关系组合的。

它是实词与实词按照一定语法关系的组合。

必须在句子的一个分段中划分,不可跨段划分。

2、词组的分类根据词组的组合的固定性:自由词组和固定词组。

根据组合层次:简单词组和复杂词组。

根据组合关系:陈述、支配、修饰、平行、补充五种关系。

根据中心词的词性:名词性词组、动词性词组和形容词性词组。

(三)词:造句时能够独立运用的最小语法单位。

词是最重要的一级语法单位,在语言系统中处于枢纽的地位。

语法研究通常以词为界,词以上的规则叫做句法,词以下的规则叫做词法。

(四)语素1、定义:语素是语言中音义结合的最小单位。

2、确定语素的方法:替换法3、语素的分类(1)根据语素出现位置①自由语素:独立的意义单位,自身能够单独使用。

第五章:语法第一节:语法概说在没有正式给出“语法”的定义前,请同学们看下面的两组例子:(1)太阳升起在浩荡的平原上。

(2)我们充分利用本地资源制造农业机械化的道路。

(3)在参观期间发生的令人感动的美丽事情层出不穷。

(4)其实对这一点我也以前不是十分清楚。

(5)尽管天塌下来,我也能顶得住。

(6)我看书的入神时,不时门开了,好几个同学进来。

(注:引自叶蜚声、徐通锵《语言学纲要》)(7)太阳升起在广阔的平原上。

(8)我们充分利用本地资源开辟农业机械化的道路。

(9)在参观期间发生的令人感动的美丽事情层出不穷。

(10)其实对这一点我以前也不是十分清楚。

(11)即便天塌下来,我也能顶得住。

(12)我看书看得入神时,不时有同学开门进来。

一、语法与语法体系1、语法是词、短语、句子等语言单位的结构规律。

(注:是“规律”,而不是“规则”,为什么?)语法有两个含义:1、指语法结构规律本身,即平常说的语法事实。

2、指语法学。

是研究、描写、解释语法结构规律的科学,是对客观存在着的语法系统的认识与说明。

2、语法体系也有两个含义:1、指语法系统,即客观存在的语法事实、语法规律的系统性。

2、语法学体系,语法学说的系统性。

注:一个民族语言的语法系统只有一个,一个民族语言的语法学体系可以不止一个。

(怎样理解这句话?)平常我们有时听人说“汉语语法有分歧”,多指后一含义,即语法学体系有分歧。

(为什么语法本身没有分歧或少有分歧?)如:(13)他的弟弟考上大学了。

是“他的弟弟”是主语,还是“弟弟”是主语、还是“他”是主语?再如:(14)她很女人。

传统语法的一条规则是:汉语中“副词不能直接修饰名词,必须中间有形容词”,那么,对于这种“副+名”结构又该怎样说明?有人说“这里的名词已经形容词化了”,有人说这里的“名词没有形容词化,整体的结构本身具有这种语义表达”,那么,我们该听谁的?二、语法的性质(一)抽象性请看例子:一本书两个苹果三只小鸡四张桌子五把椅子……我看书他写字你吃饭……(二)稳固性相对而言,语言三要素中,语法的变化最慢。

语言学概论读书笔记汉语言文学邝云梅第一章语言和语言学第一节语言的客观存在形式1.语言的客观存在形式表现为:口语、书面语。

2.书面语和口语的主要差别:口语是第一性的,书面语是在有了文字之后才产生的。

口语发生在一定的社会背景和语言环境中,而且交际双方或各方在进行口头交际的同时常常伴随着各种面部表情、手势和体态,还有各种不同的口气和语调,而书面语一般只记录词语,没有记录这些成分。

书面语有可能比口语积累的语汇丰富,语法结构也更精密,表达方式也更多样化。

3.语言和民族的关系:它们之间的关系比较复杂,二者不存在一一对应的关系。

就大多数情况而言,一个民族使用同一种语言,但在世界上也有不少这样的情况,即不同的民族使用同一种语言,同一种民族却又使用不同的语言。

第二节语言的性质1.句子是最小的交际单位。

2.符号是根据社会的约定俗成使用某种特定的物质实体来表示某种特定的意义而形成的这种实体和意义的结合体。

3.能指是语言符号的物质实体,能够指称某种意义的成分。

4.所指是语言符号所指的意义内容。

5.组合关系是一个语言单位和前一个或后一个语言单位,或和前后两个语言单位之间的关系叫组合关系,也叫“句段关系”。

它体现在互相关联的语言单位组成的整体中。

6.聚合关系是在同一位置上可以互相替换出现的各个语言单位之间的关系。

7.语言与言语的区别:语言是使一个人能够理解和被他人理解的全部语言习惯,是社会成员约定俗成共同使用的部分,是均质的,是言语活动的社会部分;言语则具有个人特色,因为每个人说话的嗓音,每个音的具体发音,使用的词语和句子结构都不尽相同。

即语言是言语活动中同一社会群体共同掌握的,有规律可循而又成系统的那一部分;而含有个人要素或个人杂质的说话行为和说出来的话(包括写出来的“话”)只能属于言语。

8.语言符号的特征:任意性、强制性与可变性。

人们最初创制单个的语言符号时,用什么样的形式——语音与什么样的内容——语义相结合,并没有什么必然性,而带有很大的偶然性或随意性。