抗菌药物治疗性应用的基本原则

- 格式:ppt

- 大小:221.50 KB

- 文档页数:27

简述抗菌药物临床应用的基本原则

抗菌药物临床应用的基本原则包括个体化用药、合理使用、选择敏感药物、限制使用时机和减少耐药性风险等。

1. 个体化用药:基于患者的具体情况和细菌致病特点,合理确定适当的抗菌药物剂量、给药途径及疗程。

这需要医生根据患者的年龄、肝肾功能、病原体信息等因素进行综合评估和选择。

2. 合理使用:抗菌药物应严格按照临床指南或药物说明书的推荐用药途径和疗程使用。

遵循最低有效剂量及最短治疗时间的原则,避免滥用和误用。

3. 选择敏感药物:在临床实践中,应优先选择对目标病原体敏感的抗菌药物,根据药敏试验结果进行合理选择。

这可以提高治疗效果并减少不必要的抗菌药物使用。

4. 限制使用时机:抗菌药物应根据临床需要进行合理使用时机的选择。

不应在没有确诊或怀疑细菌感染的情况下盲目使用抗菌药物,避免不必要的使用。

5. 减少耐药性风险:为减少耐药性发展,使用抗菌药物时应注意遵守规范的给药剂量和时间表,并避免不必要的广谱抗菌药物使用。

另外,对潜在的交叉感染源做好控制措施,如手卫生、消毒等,以减少细菌传播和抗菌药物的选择性压力。

这些基本原则能够帮助医生和临床医务人员合理使用抗菌药物,提高治疗效果,减少不良反应和耐药性发展。

此外,也需要加强抗菌药物监测、教育和培训,提高人们对于抗菌药物使用的意识和知识水平,从而促进合理使用抗菌药物的健康临床实践。

抗菌药物临床应用的基本原则抗菌药物临床应用是否正确、合理,基于以下两方面:(1)有无指征应用抗菌药物;(2)选用的品种及给药方案是否正确、合理。

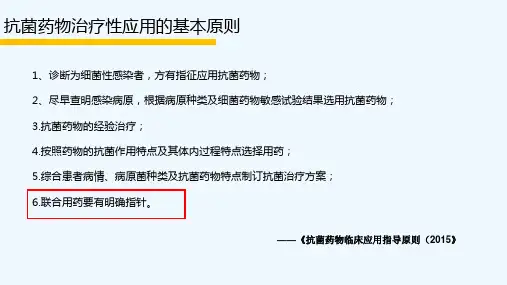

☆抗菌药物治疗性应用的基本原则1、诊断为细菌感染者,方有指征应用抗菌药物2、应尽早查明感染病原,根据病原种类及细菌药物敏感试验结果选用抗菌药物3、按照药物的抗菌作用特点及其体内过程特点选择用药4、抗菌药物治疗方案应综合患者病情、病原菌种类及抗菌药物种类及抗菌药物特点制定〔一〕品种选择:根据病原菌种类及药敏结果选用抗菌药物。

〔二〕给药剂量:按各种抗菌药物的治疗剂量范围给药。

〔三〕给药途径:1.轻症感染可接受口服给药者,应选用口服吸收完全的抗菌药物,不必采用静脉或肌内注射给药。

重症感染、全身性感染患者初始治疗应予静脉给药,以确保药效;病情好转能口服时应及早转为口服给药。

2. 抗菌药物的局部应用宜尽量防止:〔四〕给药次数:为保证药物在体内能最大地发挥药效,杀灭感染灶病原菌,应根据药代动力学和药效学相结合的原则给药。

〔五〕疗程:抗菌药物疗程因感染不同而异,一般宜用至体温正常、症状消退后72~96小时,特殊情况,妥善处理。

但是,败血症、感染性心内膜炎、化脓性脑膜炎、伤寒、布鲁菌病、骨髓炎、溶血性链球菌咽炎和扁桃体炎、深部真菌病、结核病等需较长的疗程方能彻底治愈,并防止复发。

〔六〕抗菌药物的联合应用要有明确指征:单一药物可有效治疗的感染,不需联合用药,仅在以下情况时有指征联合用药。

联合用药指征1. 病原菌尚未查明的严重感染,包括免疫缺陷者的严重感染。

2. 单一抗菌药物不能控制的需氧菌及厌氧菌混合感染,2种或2种以上病原菌感染。

3. 单一抗菌药物不能有效控制的感染性心内膜炎或败血症等重症感染。

4. 需长程治疗,但病原菌易对某些抗菌药物产生耐药性的感染,如结核病、深部真菌病。

5. 由于药物协同抗菌作用,联合用药时应将毒性大的抗菌药物剂量减少。

☆抗菌药物预防性应用的基本原则1.用于预防一种或两种特定病原菌入侵体内引起的感染,可能有效;如目的在于防止任何细菌入侵,则往往无效。

抗菌药物合理使用的基本原则

抗菌药物合理使用的基本原则如下:

1. 仅在确诊为细菌感染时使用:抗菌药物仅对细菌感染有效,对病毒性感染、真菌感染或寄生虫感染无效。

因此,在开展治疗之前,必须明确患者是否患有细菌感染。

2. 选择适当的抗菌药物:根据细菌的类型和敏感性测试结果,选择对该细菌有效的特定抗菌药物。

如果没有敏感性测试结果,应优先选择具有广谱抗菌活性的抗菌药物。

3. 限制使用广谱抗菌药物:广谱抗菌药物具有对多种细菌有效的抗菌活性,但会增加抗药性的发展风险。

因此,应将其用于严重感染或无法明确病原体类型的特殊情况,并尽量在敏感性测试结果确认后转为使用狭谱抗菌药物。

4. 严格遵守剂量和疗程:按照医嘱正确使用抗菌药物。

不得自行调整剂量、延长或提前停药,以避免药物浓度过高或过低,从而降低疗效或增加副作用。

5. 避免滥用抗菌药物:不要将抗菌药物用于感冒、咳嗽等病毒性感染。

对轻微或短期的感染,如感冒等,应优先选择非药物疗法。

6. 关注抗菌药物的副作用和相互作用:抗菌药物可能会引发一系列不良反应,包括过敏反应、肝肾损害等。

同时,抗菌药物和其他药物之间可能存在相互作用,因此在使用过程中要密切

监测患者的反应,并避免与其他药物相互干扰。

7. 提倡预防性措施:遵守卫生规范,加强手卫生、消毒和隔离措施,以减少感染传播。

此外,接种疫苗、保持良好的免疫状态,也可以减少感染的发生。

最后,抗菌药物的合理使用需要医务人员、患者和公众共同努力,以减少抗菌药物滥用和抗菌耐药性的发展。

抗菌药物作为一类重要的治疗药物,在临床医疗中发挥着关键作用。

然而,合理、正确地应用抗菌药物并非易事,遵循一系列基本原则是确保抗菌药物治疗安全、有效、经济且避免不良反应和耐药产生的关键。

以下将详细阐述抗菌药物治疗应用的基本原则。

一、诊断明确是应用抗菌药物的前提在开始抗菌药物治疗之前,必须明确诊断。

准确的诊断是合理选择抗菌药物的基础。

只有通过详细的病史询问、全面的体格检查、必要的实验室检查(如血常规、生化指标、病原学检测等)以及影像学检查等手段,确定病原体的种类和感染部位,才能有针对性地选择合适的抗菌药物。

如果诊断不明确而盲目使用抗菌药物,不仅可能导致治疗无效,还可能延误病情,增加患者的痛苦和医疗费用,甚至引发药物不良反应和耐药菌的产生。

对于肺炎患者,如果仅根据临床表现和胸部 X 线片难以明确病原体是细菌、病毒还是支原体等,就不能随意选用广谱抗菌药物,而应根据可能的病原体进行有针对性的病原学检查,如痰培养、血培养等,以确定具体的病原体类型,从而选择敏感的抗菌药物进行治疗。

二、根据病原菌选择抗菌药物不同的病原菌对抗菌药物的敏感性存在差异,因此根据病原菌的种类选择抗菌药物是抗菌药物治疗的核心原则之一。

临床常见的病原菌包括细菌、真菌、病毒、支原体、衣原体等,每种病原菌对不同的抗菌药物有不同的敏感性。

对于细菌感染,应根据细菌的种类和药敏试验结果选择抗菌药物。

革兰阳性菌对青霉素类、头孢菌素类等药物较为敏感,而革兰阴性菌对氨基糖苷类、喹诺酮类等药物敏感。

在进行药敏试验时,应尽量选择敏感性高的抗菌药物,以提高治疗效果。

还应考虑细菌的耐药情况,避免选择已经广泛耐药的抗菌药物,以免治疗失败。

对于真菌感染,应根据真菌感染的类型选择抗真菌药物。

常见的真菌感染有念珠菌感染、曲霉菌感染等,不同的抗真菌药物对不同类型的真菌感染具有不同的疗效。

在选择抗真菌药物时,需综合考虑药物的疗效、安全性、耐药性以及患者的基础疾病等因素。

对于病毒感染,目前尚无特效的抗病毒药物,抗菌药物通常无效。

2022抗菌药物临床应用指导原则抗菌药物治疗性应用的基本原则1、抗菌药物的经验治疗:细菌性感染,取标本培养(阴性结果,阳性结果,治疗反应,调整方案),无法取标本培养------经验治疗(治疗部位,基础疾病,发病情况,发病场所,既往抗菌药用药史及其治疗反应,当地细菌耐药性监测数据)2、品种选择:有病原学检查结果:尽可能地选择针对性强、翟璞、安全、价格适当的抗菌药物。

经验治疗者:根据可能的病原菌及当地耐药状况选用抗菌药物。

3、给药途径,对于轻中度感染的大多数患者,应予口服治疗。

仅在下列情况下可先予以注射治疗:不能口服或不能耐受口服,病情影响口服吸收,抗菌谱合适但无口服剂型,需迅速达到高药物浓度,感染严重、病情进展迅速,需紧急治疗,患者对治疗依从性差。

一、抗菌药物预防性应用的基本原则二、非手术患者抗菌药物的预防性应用以下情况原则上不应预防使用抗菌药物:普通感冒、麻疹、水痘等病毒性疾病;昏迷休克、中毒、心律衰竭、肿瘤、应用肾上腺皮质激素等患者;留置导尿管、留置深静脉导管以及建立人工气道(气管插管或气管切口)患者。

三、围手术期抗菌药物的预防性应用预防用药目的:预防手术部位感染包括浅表切口感染、深部切口感染和手术所涉及的器官、腔隙感染。

不包括与手术无直接关系的、术后可能发生的其他部位感染。

1、围手术期预防用药原则:1、手术切口类型2、手术创伤程度3、手术部位污染机会和程度4、可能的污染细菌种类5、手术持续时间6、感染发生机会、后果严重程度7、预防效果循证医学证据8、对细菌敏感性的影响9、经济学评估抗菌药物预防不能代替无菌操作抗菌药物预防不能代替术中保温和血糖控制等其他预防措施手术切口类型:1、清洁手术:一类切口,手术部位无污染,通常不需预防用抗菌药物。

但在下列情况下可考虑预防用药:手术范围大、手术时间长、污染机会增加。

手术涉及重要器官,一旦发生感染将造成严重后果,如头颅手术、心脏手术等。

异物植入手术,如人工心脏瓣膜植入,永久性心脏起搏器放置、人工关节置换等。

抗菌药物治疗应用的基本原则在当今医学领域,抗菌药物的治疗应用扮演着重要的角色。

抗菌药物作为一种控制和治疗感染的关键工具,帮助医生提供了一种有效的方法来对抗病原体。

然而,由于抗菌药物的滥用和不适当使用,导致了抗菌药物耐药性的问题不断加剧。

正确地应用抗菌药物成为确保其有效性的基本原则之一。

那么,抗菌药物治疗应用的基本原则是什么呢?以下是我认为的一些基本原则,希望能对您更好地理解和应用抗菌药物治疗有所帮助。

1. 合理使用:抗菌药物应该在有充分证据支持的情况下使用,并且仅用于治疗细菌感染。

这意味着医生需要对病情进行准确的判断,确保抗菌药物的使用是必要且有效的。

应该根据患者的具体情况选择合适的抗菌药物,并遵循相关的治疗指南和协议。

2. 调整剂量和疗程:正确的药物剂量和治疗疗程是确保抗菌药物治疗成功的关键。

医生需要根据患者的年龄、体重、肾功能等因素来调整合适的剂量,并确定适当的治疗疗程。

这样可以避免抗菌药物过量使用或使用时间过短,从而减少耐药性的风险。

3. 多学科合作:抗菌药物治疗通常需要多个学科的合作,包括临床医生、临床微生物学家、药师等。

他们可以共同制定并监测抗菌药物治疗的方案,以确保病人得到最佳的抗菌治疗效果。

多学科合作还可以促进对抗菌药物使用的监测和评估,及时纠正不当使用的行为。

4. 遵循感染控制措施:在使用抗菌药物的也要注意实施有效的感染控制措施。

这包括手卫生、消毒和隔离措施等,以减少细菌传播和感染的风险。

正确地实施感染控制措施,可以减少感染的发生率,从而降低对抗菌药物的需求。

5. 持续教育和培训:由于抗菌药物的治疗是一个不断发展的领域,医生和其他相关专业人员应该进行持续的教育和培训,以了解最新的治疗准则和研究成果。

这有助于提高抗菌药物的正确使用率,并减少不当使用的风险。

总结起来,抗菌药物治疗应用的基本原则是合理使用、调整剂量和疗程、多学科合作、遵循感染控制措施以及持续教育和培训。

这些原则旨在确保抗菌药物的有效性,并减少抗菌药物耐药性的发展。

抗菌药物应用的五大基本原则1、采用"少而精"的原则:在使用抗菌药物的过程中,避免过度使用,以免抗菌药物的过度使用对细菌造成耐药性的培养,从而对人类安全和环境安全造成影响。

2、采用"及早临床"的原则:抗菌药物的及时使用,是减轻病情和死亡率的有效手段,而避免过度使用,以免造成耐药性的培养。

3、采用"多联合"的原则:在使用抗菌药物时,建议采用多种药物联合用药,并采取合理的抗菌策略,以防止对细菌的耐药性的培养,抗菌效果可以使用的避免。

4、采用"有针对性"的原则:选择抗菌药物时,要根据病原微生物制定出有针对性的用药方案,以降低抗生素的使用过程中,有可能造成的抗菌药物耐药性的培养。

5、采用"及时停药"的原则:抗菌药物在使用过程中,应在病情好转之后及时停药。

严格控制使用时间,及时停药,以避免过度使用或过时使用,从而降低耐药性的培养。

总之,抗菌药物的使用是有原则的,在使用抗菌药物的过程中,应秉承少而精、及早临床、多联合、有针对性、及时停药五大原则,以有效地避免流行病菌的耐药性和对人类的健康的影响。

在使用抗菌药物的过程中,应牢记"少而精"的原则,考虑到抗菌药物的药效,把止痛药和抗菌药分开,避免过多使用,并严格控制用药剂量,以最大化地缩短抗菌药物疗效和药物毒副作用,减轻病人的病情。

另外,在使用抗菌药物过程中,应牢记"及早临床"的原则,以便把握及时处理感染病变,从而尽量地减少药物的使用。

在确定病原后,选择抗菌药物及用法时,应根据病原的药敏结果,以少量药物和更强的抗菌策略,采取合理的抗菌措施,以获得最佳的治疗结果。

另外,针对肺炎、呼吸系统感染等严重的慢性病,为防止病原耐药性的培养,应应用"有针对性"的抗菌策略,以有效的抗菌策略,这一抗菌策略应选择最佳抗菌药物,采取最有效的用药时机,以达到较好的抗菌效果。

抗菌药物治疗性应用的基本原则四抗菌药物治疗性应用的基本原则(四)临床应用新方法序贯疗法抗菌药物的序贯疗法是用抗菌药治疗感染性疾病的一种新疗法,指对急性或中、重度感染而住院的病人,先胃肠外给予(一般为静脉给药)抗菌药,待到临床症状或体征有明显改善后(一般为3~5天),及时改为口服抗菌药。

一般是将同一种抗菌药由静脉给药转换为口服给药。

也可以是高级的抗菌药转为低一级的抗菌药或同一级抗菌药不同药物间的转换,因此序贯疗法又称转换疗法、下行疗法、阶梯疗法、顺序疗法、层流疗法、后继治疗。

药物转换时机:临床上治疗感染性疾病通常分3个阶段。

①第一阶段:在治疗最初2~3天,感染病原尚未明确,此时主要凭经验选择抗生素,并经静脉给药,以使药物迅速到达感染部位。

②第二阶段:在初始治疗后4天左右,此时患者临床症状有改善,致病菌与药敏试验已明确,可选用针对性强的药物继续静脉给药:如已给的抗菌药物治疗使病情好转,在允许的情况下,若能口服即开始口服抗菌药物。

③第三阶段:经治疗7天左右,病情已稳定,可继续口服抗菌药物,尤适用于老年患者。

对于儿童病人,体温和白细胞计数是决定是否实施序贯治疗的非常有价值的指标。

静脉抗菌药物治疗48~72小时,90%患儿体温下降,白细胞恢复正常,提示可实行序贯治疗。

国外有学者提出序贯疗法改为口服用药的临床标准:①体温正常至少达24小时:②与感染相关症状和体征已得到改善或控制;③不存在感染的合并症或并发症;④无细菌耐药的高危因素:⑤外周血白细胞计类和分类已恢复正常,c反应蛋白正常;⑥无胃肠道吸收障碍,包括呕吐或腹泻等;⑦对换用的抗生素无过敏等禁忌证。

后序药物的选择:不是所有药物均可作为序贯疗法用药,只有时间依赖性抗菌药物才能用于序贯治疗。

这些药物还必须具有良好的生物利用度(>50%),在感染部位能达到有效药物浓度,并与静脉制剂有相同的抗菌谱及抗菌活性,不良反应小,价格便宜,还要有很好的耐受性与依从性。

抗菌药物治疗性应用的基本原则一、诊断为细菌性感染者方有指征应用抗菌药物根据患者的症状、体征、实验室检查或放射、超声等影像学结果,诊断为细菌、真菌感染者方有指征应用抗菌药物;由结核分枝杆菌、非结核分枝杆菌、支原体、衣原体、螺旋体、立克次体及部分原虫等病原微生物所致的感染亦有指征应用抗菌药物。

缺乏细菌及上病原微生物感染的临床或实验室证据,诊断不能成立者,以及病毒性感染者,均无应用抗菌药物征。

二、尽早查明感染病原,根据病原种类及药物敏感试验结果选用抗菌药物抗菌药物品种的选用,原则上应根据病原菌种类及病原菌对抗菌药物敏感性,即细菌药物敏感试验(以下简称药敏试验)的结果而定。

因此有条件的医疗机构,对临床诊断为细菌性感染的患者应在开始抗菌治疗前,及时留取相应合格标本(尤其血液等无菌部位标本)送病原学检测,以尽早明确病原菌和药敏结果,并据此调整抗菌药物治疗方案。

三、抗菌药物的经验治疗对于临床诊断为细菌性感染的患者,在未获知细菌培养及药敏结果前,或无法获取培养标本时,可根据患者的感染部位、基础疾病、发病情况、发病场所、既往抗菌药物用药史及其治疗反应等推测可能的病原体,并结合当地细菌耐药性监测数据,先给予抗菌药物经验治疗。

待获知病原学检测及药敏结果后,结合先前的治疗反应调整用药方案;对培养结果阴性的患者,应根据经验治疗的效果和患者情况采取进一步诊疗措施。

四、按照药物的抗菌作用及其体内过程特点选择用药各种抗菌药物的药效学和人体药动学特点不同,因此各有不同的临床适应证。

临床医师应根据各种抗菌药物的药学特点,按临床适应证(参见“各类抗菌药物适应证和注意事项”)正确选用抗菌药物。

五、综合患者病情、病原菌种类及抗菌药物特点制订抗菌治疗方案根据病原菌、感染部位、感染严重程度和患者的生理、病理情况及抗菌药物药效学和药动学证据制订抗菌治疗方案,包括抗菌药物的选用品种、剂量、给药次数、给药途径、疗程及联合用药等。

在制订治疗方案时应遵循下列原则。

临床抗菌药物合理应用的基本原则一、抗菌药物的治疗性应用(一)诊断为细菌性感染者,方有指征应用抗菌药物1.根据患者的症状、体征及血、尿常规等实验室检查结果,初步诊断为细菌性感染者以及经病原检查确诊为细菌性感染者方有指征应用抗菌药物;2.由真菌、结核分枝杆菌、非结核分枝杆菌、支原体、衣原体、螺旋体、立克次体及部分原虫等病原微生物所致的感染亦有指征应用抗菌药物。

3.缺乏细菌及上述病原微生物感染的证据,诊断不能成立者,以及病毒性感染者,均无指征应用抗菌药物。

(二)尽早查明感染病原,根据病原种类及细菌药物敏感试验结果选用抗菌药物抗菌药物品种的选用原则上应根据病原菌种类及病原菌对抗菌药物敏感试验的结果而定。

1.住院病人必须在开始抗菌治疗前,先留取相应标本,立即送细菌培养,以尽早明确病原菌和药敏结果;门诊病人可以根据病情需要送验细菌培养及药敏试验。

2.危重患者在未获知病原菌及药敏结果前,可根据患者的发病情况、发病部位、原发病灶、基础疾病等推断最可能的病原菌,并结合当地细菌耐药状况先给予抗菌药物经验治疗,获知细菌培养及药敏结果后,对疗效不佳的患者根据药敏结果调整给药方案。

(三)按照药物的抗菌作用特点及其体内过程特点选择用药各种抗菌药物的药效学(抗菌谱和抗菌活性)和人体药代动力学(吸收、分布、代谢和排出过程)特点不同,因此各有不同的临床适应证。

临床医师应根据各种抗菌药物的上述特点,按临床适应证(参见“各类抗菌药物的适应证和注意事项”)正确选用抗菌药物。

(四)抗菌药物治疗方案应综合患者病情、病原菌种类及抗菌药物特点制订根据病原菌、感染部位、感染严重程度和患者的生理、病理情况制订抗菌药物治疗方案,包括抗菌药物的选用品种、剂量、给药次数、给药途径、疗程及联合用药等。

在制订治疗方案时应遵循下列原则。

1. 品种选择根据病原菌种类及药敏结果选用抗菌药物。

2. 给药剂量按各种抗菌药物的治疗剂量范围给药。

治疗重症感染(如败血症、感染性心内膜炎等)和抗菌药物不易达到的部位的感染(如中枢神经系统感染等),抗菌药物剂量宜较大(治疗剂量范围高限);而治疗单纯性下尿路感染时,由于多数药物尿药浓度远高于血药浓度,则可应用较小剂量(治疗剂量范围低限)。

抗菌药物临床应用的基本原则抗菌药物临床应用是否正确、合理,基于以下两方面:(1)有无指征应用抗菌药物;(2)选用的品种及给药方案是否正确、合理。

☆抗菌药物治疗性应用的基本原则1、诊断为细菌感染者,方有指征应用抗菌药物2、应尽早查明感染病原,根据病原种类及细菌药物敏感试验结果选用抗菌药物3、按照药物的抗菌作用特点及其体内过程特点选择用药4、抗菌药物治疗方案应综合患者病情、病原菌种类及抗菌药物种类及抗菌药物特点制定(一)品种选择:根据病原菌种类及药敏结果选用抗菌药物。

(二)给药剂量:按各种抗菌药物的治疗剂量范围给药。

(三)给药途径:1.轻症感染可接受口服给药者,应选用口服吸收完全的抗菌药物,不必采用静脉或肌内注射给药。

重症感染、全身性感染患者初始治疗应予静脉给药,以确保药效;病情好转能口服时应及早转为口服给药。

2. 抗菌药物的局部应用宜尽量避免:(四)给药次数:为保证药物在体内能最大地发挥药效,杀灭感染灶病原菌,应根据药代动力学和药效学相结合的原则给药。

(五)疗程:抗菌药物疗程因感染不同而异,一般宜用至体温正常、症状消退后72~96小时,特殊情况,妥善处理。

但是,败血症、感染性心内膜炎、化脓性脑膜炎、伤寒、布鲁菌病、骨髓炎、溶血性链球菌咽炎和扁桃体炎、深部真菌病、结核病等需较长的疗程方能彻底治愈,并防止复发。

(六)抗菌药物的联合应用要有明确指征:单一药物可有效治疗的感染,不需联合用药,仅在下列情况时有指征联合用药。

联合用药指征1. 病原菌尚未查明的严重感染,包括免疫缺陷者的严重感染。

2. 单一抗菌药物不能控制的需氧菌及厌氧菌混合感染,2种或2种以上病原菌感染。

3. 单一抗菌药物不能有效控制的感染性心内膜炎或败血症等重症感染。

4. 需长程治疗,但病原菌易对某些抗菌药物产生耐药性的感染,如结核病、深部真菌病。

5. 由于药物协同抗菌作用,联合用药时应将毒性大的抗菌药物剂量减少。

☆抗菌药物预防性应用的基本原则1.用于预防一种或两种特定病原菌入侵体内引起的感染,可能有效;如目的在于防止任何细菌入侵,则往往无效。

临床应用抗菌药物的基本原则

临床应用抗菌药物的基本原则包括以下几点:

1. 合理使用抗菌药物:对于感染性疾病的治疗,应根据病原微生物的种类、药物的敏感性和患者的情况等因素来选择适当的抗菌药物。

避免盲目使用广谱抗生素,应以最短的时期,选择最适宜的抗生素。

2. 选择药物敏感性强的抗菌药物:在细菌培养和药敏试验结果明确的情况下,尽量选择此菌株敏感的抗生素,以提高药物的疗效,减少抗药性产生的风险。

3. 根据患者情况调整剂量和给药方案:对于不同患者,如儿童、孕妇、老年人等特殊人群,以及有肝肾功能损害的患者,应根据其身体特点和生理需求来调整抗菌药物的剂量和给药方案。

4. 防止抗菌药物的滥用和过度使用:抗菌药物的滥用和过度使用是导致抗菌药物耐药性增加的主要原因之一。

应遵循抗生素使用指南,合理选择使用,避免不必要的使用。

5. 定期评估疗效和不良反应:在应用抗菌药物的过程中,应不断监测患者的疗效和药物的不良反应。

如有需要,及时调整治疗方案。

以上是临床应用抗菌药物的基本原则,需要医生根据患者的具体情况综合考虑来制定治疗方案。

抗菌药物治疗性运用的根本原则【2 】一.诊断为细菌性沾染者方有指征运用抗菌药物依据患者的症状.体征.实验室检讨或放射.超声等影像学成果,诊断为细菌.真菌沾染者方有指征运用抗菌药物;由结核分枝杆菌.非结核分枝杆菌.支原体.衣原体.螺旋体.立克次体及部分原虫等病原微生物所致的沾染亦有指征运用抗菌药物.缺少细菌及上述病原微生物沾染的临床或实验室证据,诊断不能成立者,以及病毒性沾染者,均无运用抗菌药物指征.二.尽早查明沾染病原,依据病原种类及药物迟钝实验成果选用抗菌药物抗菌药物品种的选用,原则上应依据病原菌种类及病原菌反抗菌药物迟钝性,即细菌药物迟钝实验(以下简称药敏实验)的成果而定.是以有前提的医疗机构,对临床诊断为细菌性沾染的患者应在开端抗菌治疗前,实时留取响应及格标本(尤其血液等无菌部位标本)送病原学检测,以尽早明白病原菌和药敏成果,并据此调剂抗菌药物治疗计划.三.抗菌药物的经验治疗对于临床诊断为细菌性沾染的患者,在未获知细菌造就及药敏成果前,或无法获取造就标本时,可依据患者的沾染部位.基本疾病.发病情形.发病场所.既往抗菌药物用药史及其治疗反响等推想可能的病原体,并结合当地细菌耐药性监测数据,先赐与抗菌药物经验治疗.待获知病原学检测及药敏成果后,结合先前的治疗反响调剂用药计划;对造就成果阴性的患者,应依据经验治疗的后果和患者情形采取进一步诊疗措施.四.按照药物的抗菌感化及其体内进程特色选择用药各类抗菌药物的药效学和人体药动学特色不同,是以各有不同的临床顺应证.临床医师应依据各类抗菌药物的药学特色,按临床顺应证(参见“各类抗菌药物顺应证和留意事项”)准确选用抗菌药物.五.分解患者病情.病原菌种类及抗菌药物特色制定抗菌治疗计划依据病原菌.沾染部位.沾染轻微程度和患者的心理.病理情形及抗菌药物药效学和药动学证据制定抗菌治疗计划,包括抗菌药物的选用品种.剂量.给药次数.给药门路.疗程及结合用药等.在制定治疗计划时应遵守下列原则.(一)品种选择依据病原菌种类及药敏实验成果尽可能选择针对性强.窄谱.安全.价钱恰当的抗菌药物.进行经验治疗者可依据可能的病原菌及当地耐药状态选用抗菌药物.(二)给药剂量一般按各类抗菌药物的治疗剂量规模给药.治疗重症沾染(如血流沾染.沾染性心内膜炎等)和抗菌药物不易达到的部位的沾染(如中枢神经体系沾染等),抗菌药物剂量宜较大(治疗剂量规模高限);而治疗单纯性下尿路沾染时,因为多半药物尿药浓度远高于血药浓度,则可运用较小剂量(治疗剂量规模低限).(三)给药门路对于轻.中度沾染的大多半患者,应予口服治疗,拔取口服接收优越的抗菌药物品种,不必采用静脉或肌内打针给药.仅鄙人列情形下可先予以打针给药:①不能口服或不能耐受口服给药的患者(如吞咽艰苦者);②患者消失显著可能影响口服药物接收的情形(如吐逆.轻微腹泻.胃肠道病变或肠道接收功效障碍等);③所选药物有适合抗菌谱,但无口服剂型;④需在沾染组织或体液中敏捷达到高药物浓度以达杀菌感化者(如沾染性心内膜炎.化脓性脑膜炎等);⑤沾染轻微.病情进展敏捷,需赐与紧迫治疗的情形(如血流沾染.重症肺炎患者等);⑥患者对口服治疗的依从性差.肌内打针给药时难以运用较大剂量,其接收也受药动学等浩瀚身分影响,是以只实用于不能口服给药的轻.中度沾染者,不宜用于重症沾染者.接收打针用药的沾染患者经初始打针治疗病情好转并能口服时,应及早转为口服给药.抗菌药物的局部运用宜尽量避免:皮肤黏膜局部运用抗菌药物后,很少被接收,在沾染部位不能达到有用浓度,反而易导致耐药菌产生,是以治疗全身性沾染或脏器沾染时应避免局部运用抗菌药物.抗菌药物的局部运用只限于少数情形:①全身给药后在沾染部位难以达到有用治疗浓度时加用局部给药作为帮助治疗(如治疗中枢神经体系沾染时某些药物可同时鞘内给药,包裹性厚壁脓肿脓腔内注入抗菌药物等);②眼部及耳部沾染的局部用药等;③某些皮肤表层及口腔.阴道等黏膜表面的沾染可采用抗菌药物局部运用或外用,但应避免将重要供全身运用的品种作局部用药.局部用药宜采用刺激性小.不易接收.不易导致耐药性和过敏反响的抗菌药物.青霉素类.头孢菌素类等较易产生过敏反响的药物不可局部运用.氨基糖苷类等耳毒性药不可局部滴耳.(四)给药次数为保证药物在体内能施展最大药效,杀灭沾染灶病原菌,应依据药动学和药效学相结合的原则给药.青霉素类.头孢菌素类和其他β-内酰胺类.红霉素.克林霉素等时光依附性抗菌药,应一日多次给药.氟喹诺酮类和氨基糖苷类等浓度依附性抗菌药可一日给药一次.(五)疗程抗菌药物疗程因沾染不同而异,一般宜用至体温正常.症状消退后72~96 小时,有局部病灶者需用药至沾染灶掌握或完整消失.但血流沾染.沾染性心内膜炎.化脓性脑膜炎.伤寒.布鲁菌病.骨髓炎.B 组链球菌咽炎和扁桃体炎.侵袭性真菌病.结核病等需较长的疗程方能彻底治愈,并削减或防止复发.(六)抗菌药物的结合运用单一药物可有用治疗的沾染不需结合用药,仅鄙人列情形时有指征结合用药.1.病原菌尚未查明的轻微沾染,包括免疫缺点者的轻微沾染.2.单一抗菌药物不能掌握的轻微沾染,需氧菌及厌氧菌混杂沾染,2 种及2 种以上复数菌沾染,以及多重耐药菌或泛耐药菌沾染.3.需长疗程治疗,但病原菌易对某些抗菌药物产生耐药性的沾染,如某些侵袭性真菌病;或病原菌含有不同发展特色的菌群,须要运用不同抗菌机制的药物结合运用,如结核和非结核分枝杆菌.4.毒性较大的抗菌药物,结合用药时剂量可恰当削减,但需有临床材料证实其同样有用.如两性霉素B 与氟胞嘧啶结合治疗隐球菌脑膜炎时,前者的剂量可恰当削减,以削减其毒性反响.结合用药时宜选器具有协同或相加感化的药物结合,如青霉素类.头孢菌素类或其他β-内酰胺类与氨基糖苷类结合.结合用药平日采用2 种药物结合,3 种及3 种以上药物结合仅实用于个体情形,如结核病的治疗.此外必须留意结合用药后药物不良反响亦可能增多.。