屈原列传司马迁

- 格式:ppt

- 大小:473.50 KB

- 文档页数:56

《屈原列传》司马迁文言文原文注释翻译屈原是中国历史上第一位伟大的爱国诗人。

他生活在战国中后期的楚国,当时七国争雄,其中最强盛的是秦、楚二国。

屈原曾在楚国内政、外交方面发挥了重要作用,以后,虽然遭谗去职,流放江湖,但仍然关心朝政,热爱祖国。

毅然自沉汨罗,以殉自己的理想。

本文以强烈的感情歌颂了屈原卓越超群的才华和他对理想执着追求的精神。

虽然事迹简略,但文笔沉郁顿挫,咏叹反复,夹叙夹议,是一篇有特色的评传式散文。

屈原出身于和楚王同宗的没落贵族家庭,因其“博闻强志,明于治乱,娴于辞令”,应对诸侯,后又任三闾大夫,对内主张修明法度,举贤授能,对外坚持联齐抗秦,以楚为中心统一中国,受到腐朽贵族集团子兰、靳尚等人的攻击,遭谗而去职。

约在楚怀王二十五年左右,被放逐到汉北(今湖北省西北部)。

从此,楚国国势日益衰微,怀王宠姬郑袖和大臣靳尚等旧贵族集团的人物,包围了怀王,后怀王又受到秦国使臣张仪的欺骗,与齐绝交,使楚陷于孤立,两次派兵攻秦,结果损兵折将,失去汉中六百里国土。

怀王晚年,不听屈原劝阻,在子兰等人怂恿下,去秦讲和,被秦扣留,客死于秦。

顷襄王继位后,继续对秦执行投降政策,屈原又因此批评旧贵族集团误国,继续受到子兰等人的迫害。

约在顷襄王十三年左右,再次被放逐到江南一带。

他对国家前途忧心如焚,痛恨奸佞误国,但又不肯同恶势力同流合污,继续坚持自己的高尚理想。

就在他两次被放逐的前后,写了不少忧国忧民的诗篇。

顷襄王二十一年(前278),秦将白起攻破郢都,他觉得无力挽救楚国危亡,政治理想无法实现,极端悲愤绝望,写了《哀郢》、《怀沙》两首诗后,相传在旧历五月五日这一天,自沉于湘水附近的汨罗江。

从此这一天就被作为纪念屈原的节日,名曰端午节。

屈原的作品,《史记·屈原列传》做中提到有《离骚》、《天问》、《招魂》、《哀郢》、《怀沙》五篇。

《汉书·艺文志》载“屈原赋二十五篇”,但未指出具体篇目,东汉王逸作《楚辞章句》,以(离骚》、《九歌》(十一篇)、《天问》、《九章》(九篇)、《远游》、《卜居》、《渔父》等二十五篇为屈原作品。

屈原列传原文及解析

摘要:

1.《屈原列传》的背景及意义

2.《屈原列传》原文及解析

3.屈原的人物形象和精神品质

4.对现代社会的启示和借鉴

正文:

《屈原列传》是我国古代著名历史学家司马迁所著《史记》中的一篇传记,记载了战国时期楚国忠臣屈原的生平事迹。

屈原是楚怀王的左徒,他博闻强志,明于治乱,娴于辞令。

在朝中,他与楚怀王共商国是,出谋划策;在外,他接待宾客,应对诸侯。

楚怀王对他非常信任。

然而,屈原的命运却因为上官大夫的嫉妒而发生了改变。

上官大夫与屈原同列,却心害其能。

当楚怀王让屈原制定宪令时,上官大夫见而欲夺之,但屈原没有给他。

于是,上官大夫开始在楚怀王面前诬陷屈原。

楚怀王听信谗言,疏远了屈原。

屈原深感楚怀王的不明智,对国家的前途感到忧虑。

他通过创作《离骚》等诗篇,表达了自己的忧愁幽思。

司马迁在《屈原列传》中,以委婉典雅的辞藻,讴歌了屈原高尚的品德和爱国的精神。

屈原的人物形象在《屈原列传》中被刻画得栩栩如生。

他忠诚于国家,关心民生,具有高尚的品德和坚定的信仰。

在现代社会,我们仍然可以从屈原身上汲取力量,学习他的忠诚、担当和信仰。

总之,《屈原列传》不仅为我们提供了一个了解战国时期历史的重要资料,

更是一部展现屈原高尚品质和精神的传世之作。

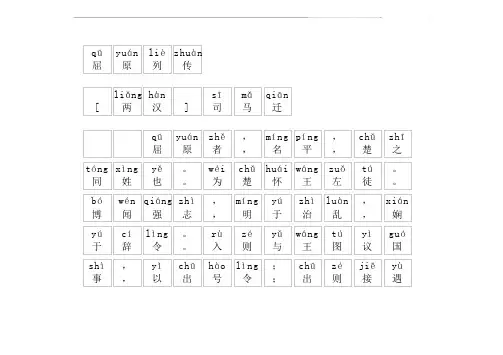

qū屈yuán原liè列zhuàn传 [liǎng两hàn汉]sī司mǎ马qiān迁qū屈yuán原zhě者,,míng名píng平,,chǔ楚zhī之tóng 同xìng姓yě也。

wéi为chǔ楚huái怀wáng王zuǒ左tú徒。

bó博wén闻qiáng强zhì志,,míng明yú于zhì治luàn乱,,xián娴yú于cí辞lìng令。

rù入zé则yǔ与wáng王tú图yì议guó国shì事,,yǐ以chū出hào号lìng令;;chū出zé则jiē接yù遇bīn 宾kè客,,yìng应duì对zhū诸hóu侯。

wáng王shèn甚rèn任zhī之。

shàng上guān官dà大fū夫yǔ与zhī之tóng同liè列,,zhēng 争chǒng宠ér而xīn心hài害qí其néng能。

huái怀wáng王shǐ使qū屈yuán原zào造wéi为xiàn宪lìng令,,qū屈píng平zhǔ属cǎo草gǎo 稿wèi未dìng定。

shàng上guān官dà大fū夫jiàn见ér而yù欲duó夺zhī之,,qū屈píng平bù不yǔ与,,yīn因chán谗zhī之yuē曰::““wáng王shǐ使qū屈píng平wéi为lìng令,,zhòng众mò莫bù不zhī知。

司马迁在《屈原列传》中运用对比手法从文辞和内涵角度对屈原的创作进行评价的句

《屈原列传》中,司马迁运用对比手法从文辞和内涵角度对屈原的创作进行评价的句子有:

1."屈原之赋,不可得而闻矣!"(屈原的赋文,众人无法领悟其意境!)通过对屈原赋文的评价,司马迁强调屈原的作品超越了一般人的理解能力,突显了其文辞的独特性。

2."伤触于昔人之志,嫉妒者莫之识也。

"(屈原的作品深深触动了曾经的英雄志士,却被眼红之人所无视。

)这句话在强调屈原作品内涵的同时,也突出了屈原作品所蕴含的价值,以及被当时人们所忽视的不公正。

3."如夫子之为道,兰蕙葳蕤然生焉。

如之何其独也?"(好比孔子的言论和道德教育给予了世人美好的品格。

屈原之赋能有与之不同的源泉吗?)司马迁通过对屈原赋文与孔子的比较,旨在突出屈原作品的优雅和独特之处,并对其进行肯定评价。

通过以上三句话的运用,司马迁通过对屈原作品的评价,凸显了其文辞的独特性以及内涵的价值,并将其与其他名人作品进行对比,进一步突出并肯定了屈原的创作才华。

屈原列传中司马迁对屈原的评价一、司马迁对屈原的评价简介在《史记》的屈原列传中,司马迁对于楚国文学家屈原的评价是多方面的。

屈原作为楚国的大臣,拥有杰出的才能和卓越的政治见解,同时也是一位杰出的文人。

司马迁在列传中对屈原的个人品质、政治理论和文学创作都进行了评价。

二、屈原的个人品质评价1. 忠诚屈原对楚国的忠诚是司马迁高度称赞的品质之一。

他将国家的利益置于个人的利益之上,始终为国家和百姓的福祉而努力。

在屈原被秦国逼迫的时候,他选择自刎以示忠诚,这一行为被司马迁认为是崇高和伟大的。

2. 勇敢屈原在楚国政坛上有着坚定的信仰和勇敢的姿态。

他勇于直言谏言,并且积极为楚国的发展做出贡献。

司马迁称赞屈原的勇敢,认为他的言行鲜明而有力,能够引导楚国良好的政治风气。

三、屈原的政治理论评价1. 君主立功论屈原提出了君主立功论,认为一个君主只有具备德才并持之以恒,才能达到治国安邦的目标。

司马迁赞同屈原的政治理论,认为这是一种有益于王朝长治久安的治国方针。

2. 社会变革的观点屈原对于社会变革和政治改革有着独到的观点。

他主张通过改变旧有政治制度,推行新的政治制度,以解决社会矛盾和改善人民生活。

司马迁认为这种思想是有益于国家和人民的,但在具体实践上难以实现。

3. 文化振兴屈原也是一位伟大的文化推动者。

他提倡文化振兴,倡导楚国的文化繁荣和精神提升。

司马迁对此深表敬佩,认为屈原的文化观念对于国家的发展具有重要的意义。

四、屈原的文学创作评价1. 《离骚》《离骚》是屈原最为著名的作品之一,司马迁对这部诗集的评价非常高。

他认为《离骚》表达了屈原对楚国政治现状的担忧和对国家复兴的热切愿望,同时展示了屈原卓越的才华和卓越的文学造诣。

2. 《天问》《天问》是屈原的另一部重要作品,司马迁认为这部作品具有极高的艺术价值和思想深度。

他赞扬屈原在诗歌中对天地、自然和人生的探索,认为这是一种对人类智慧和深度思考的展示。

3. 其他作品评价除了《离骚》和《天问》,屈原的其他作品也得到了司马迁的肯定。

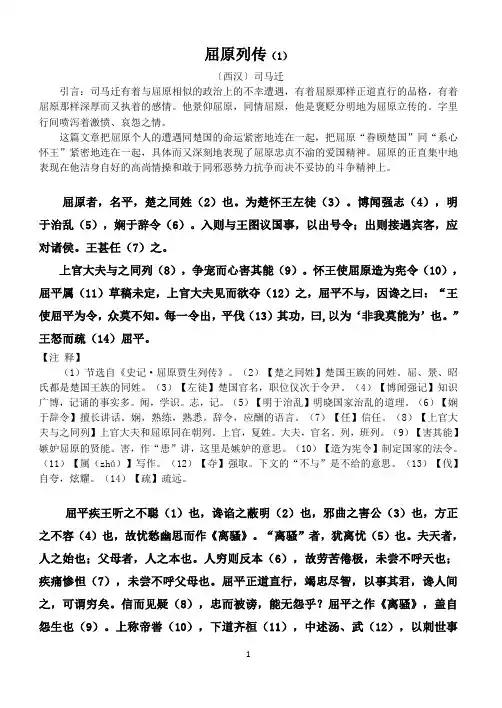

屈原列传(1)〔西汉〕司马迁引言:司马迁有着与屈原相似的政治上的不幸遭遇,有着屈原那样正道直行的品格,有着屈原那样深厚而又执着的感情。

他景仰屈原,同情屈原,他是褒贬分明地为屈原立传的。

字里行间喷泻着激愤、哀怨之情。

这篇文章把屈原个人的遭遇同楚国的命运紧密地连在一起,把屈原“眷顾楚国”同“系心怀王”紧密地连在一起,具体而又深刻地表现了屈原忠贞不渝的爱国精神。

屈原的正直集中地表现在他洁身自好的高尚情操和敢于同邪恶势力抗争而决不妥协的斗争精神上。

屈原者,名平,楚之同姓(2)也。

为楚怀王左徒(3)。

博闻强志(4),明于治乱(5),娴于辞令(6)。

入则与王图议国事,以出号令;出则接遇宾客,应对诸侯。

王甚任(7)之。

上官大夫与之同列(8),争宠而心害其能(9)。

怀王使屈原造为宪令(10),屈平属(11)草稿未定,上官大夫见而欲夺(12)之,屈平不与,因谗之曰:“王使屈平为令,众莫不知。

每一令出,平伐(13)其功,曰,以为‘非我莫能为’也。

”王怒而疏(14)屈平。

【注释】(1)节选自《史记·屈原贾生列传》。

(2)【楚之同姓】楚国王族的同姓。

屈、景、昭氏都是楚国王族的同姓。

(3)【左徒】楚国官名,职位仅次于令尹。

(4)【博闻强记】知识广博,记诵的事实多。

闻,学识。

志,记。

(5)【明于治乱】明晓国家治乱的道理。

(6)【娴于辞令】擅长讲话。

娴,熟练,熟悉。

辞令,应酬的语言。

(7)【任】信任。

(8)【上官大夫与之同列】上官大夫和屈原同在朝列。

上官,复姓。

大夫,官名。

列,班列。

(9)【害其能】嫉妒屈原的贤能。

害,作“患”讲,这里是嫉妒的意思。

(10)【造为宪令】制定国家的法令。

(11)【属(zhǔ)】写作。

(12)【夺】强取。

下文的“不与”是不给的意思。

(13)【伐】自夸,炫耀。

(14)【疏】疏远。

屈平疾王听之不聪(1)也,谗谄之蔽明(2)也,邪曲之害公(3)也,方正之不容(4)也,故忧愁幽思而作《离骚》。

“离骚”者,犹离忧(5)也。

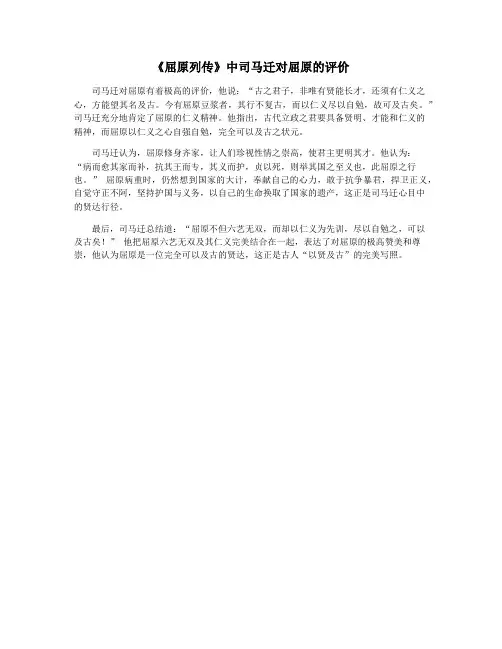

《屈原列传》中司马迁对屈原的评价

司马迁对屈原有着极高的评价,他说:“古之君子,非唯有贤能长才,还须有仁义之心,方能望其名及古。

今有屈原豆浆者,其行不复古,而以仁义尽以自勉,故可及古矣。

” 司马迁充分地肯定了屈原的仁义精神。

他指出,古代立政之君要具备贤明、才能和仁义的

精神,而屈原以仁义之心自强自勉,完全可以及古之状元。

司马迁认为,屈原修身齐家,让人们珍视性情之崇高,使君主更明其才。

他认为:

“病而愈其家而补,抗其王而专,其义而护,贞以死,则举其国之至义也,此屈原之行也。

” 屈原病重时,仍然想到国家的大计,奉献自己的心力,敢于抗争暴君,捍卫正义,自觉守正不阿,坚持护国与义务,以自己的生命换取了国家的遗产,这正是司马迁心目中

的贤达行径。

最后,司马迁总结道:“屈原不但六艺无双,而却以仁义为先训,尽以自勉之,可以

及古矣!” 他把屈原六艺无双及其仁义完美结合在一起,表达了对屈原的极高赞美和尊

崇,他认为屈原是一位完全可以及古的贤达,这正是古人“以贤及古”的完美写照。

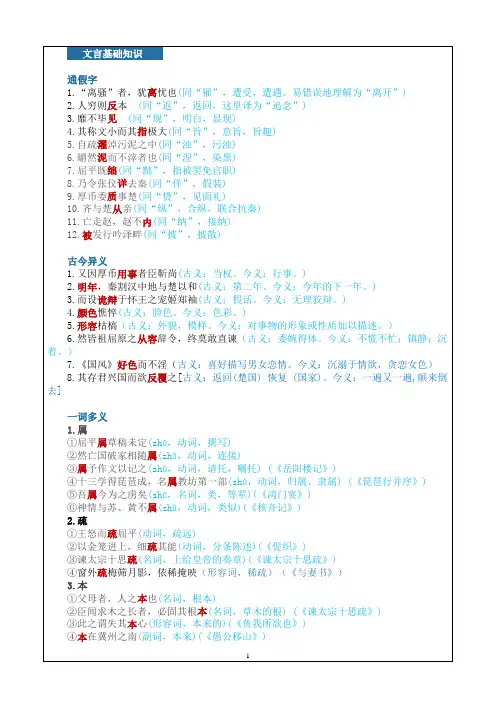

通假字1.“离骚”者,犹离忧也(同“罹”,遭受,遭遇。

易错误地理解为“离开”)2.人穷则反本(同“返”,返回,这里译为“追念”)3.靡不毕见(同“现”,明白,显现)4.其称文小而其指极大(同“旨”,意旨,旨趣)5.自疏濯淖污泥之中(同“浊”,污浊)6.皭然泥而不滓者也(同“涅”,染黑)7.屈平既绌(同“黜”,指被罢免官职)8.乃令张仪详去秦(同“佯”,假装)9.厚币委质事楚(同“贽”,见面礼)10.齐与楚从亲(同“纵”,合纵,联合抗秦)11.亡走赵,赵不内(同“纳”,接纳)12.被发行吟泽畔(同“披”,披散)古今异义1.又因厚币用事者臣靳尚(古义:当权。

今义:行事。

)2.明年,秦割汉中地与楚以和(古义:第二年。

今义:今年的下一年。

)3.而设诡辩于怀王之宠姬郑袖(古义:假话。

今义:无理狡辩。

)4.颜色憔悴(古义:脸色。

今义:色彩。

)5.形容枯槁(古义:外貌,模样。

今义:对事物的形象或性质加以描述。

)6.然皆祖屈原之从容辞令,终莫敢直谏(古义:委婉得体。

今义:不慌不忙;镇静;沉着。

)7.《国风》好色而不淫(古义:喜好描写男女恋情。

今义:沉溺于情欲,贪恋女色)8.其存君兴国而欲反覆之[古义:返回(楚国) 恢复 (国家)。

今义:一遍又一遍,颠来倒去]一词多义1.属①屈平属草稿未定(zhǔ,动词,撰写)②然亡国破家相随属(zhǔ,动词,连接)③属予作文以记之(zhǔ,动词,请托,嘱托) (《岳阳楼记》)④十三学得琵琶成,名属教坊第一部(shǔ,动词,归属、隶属) (《琵琶行并序》)⑤吾属今为之虏矣(shǔ,名词,类,等辈)(《鸿门宴》)⑥神情与苏、黄不属(shǔ,动词,类似)(《核舟记》)2.疏①王怒而疏屈平(动词,疏远)②以金笼进上,细疏其能(动词,分条陈述)(《促织》)③谏太宗十思疏(名词,上给皇帝的奏章)(《谏太宗十思疏》)④窗外疏梅筛月影,依稀掩映(形容词,稀疏)(《与妻书》)3.本①父母者,人之本也(名词,根本)②臣闻求木之长者,必固其根本(名词,草木的根) (《谏太宗十思疏》)③此之谓失其本心(形容词,本来的)(《鱼我所欲也》)④本在冀州之南(副词,本来)(《愚公移山》)4.志①博闻强志,明于治乱(动词,记)②其志洁,其行廉(名词,志趣)③一篇之中三致志焉(名词,意愿)④悲其志(名词,志向)⑤推此志也,虽与日月争光可也(名词,品行)⑥既出,得其船,便扶向路,处处志之(动词,做记号)(《桃花源记》5.闻①博闻强志(名词,学识)②不闻六百里(动词,听说)③忽闻门外虫鸣(动词,听见) (《促织》)④能谤讥于市朝,闻寡人之耳者(使动用法,使……听到)(《邹忌讽齐王纳谏》)⑤生乎吾前,其闻道也固先乎吾(动词,知道,懂得)(《师说》)⑥无何,宰以卓异闻(动词,闻名) (《促织》)⑦不求闻达于诸侯(动词,闻名) (《出师表》)⑧况草野之无闻者欤(名词,知名、名气)(《五人墓碑记》)⑨顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰(动词,听到)(《劝学》)6.迁①顷襄王怒而迁之(动词,放逐)②盘庚之迁(动词,迁移)(《答司马谏议书》)7.害①争宠而心害其能(动词,嫉妒)②邪曲之害公也(动词,损害)8.约①其文约(形容词,简约)②仪与王约六里(动词,约定)9.明①明于治乱(动词,明晓)②明道德之广崇(动词,阐明)③月明星稀(形容词,明亮) (《短歌行》)④明足以察秋毫之末(名词,视力)(《齐桓晋文之事》)10.亡①亡走赵(动词,逃跑、逃亡)②然亡国破家相随属(动词,灭亡)③亡其六郡(动词,失去)11.疾①疾痛惨怛,未尝不呼父母也(名词,疾苦)②屈平疾王听之不聪也(动词,痛心)③君有疾在腠理(名词,病)(《扁鹊见蔡桓公》)④臣少多疾病(动词,生病)(《陈情表》)⑤君子疾没世而名不称焉(动词,忧虑)(《伯夷列传》)⑥顺风而呼,声非加疾也(形容词,劲疾)(《劝学》)⑦恨相见得迟,怨归去得疾(形容词,快)(《长亭送别》)⑧草枯鹰眼疾(形容词,锐利)(王维《观猎》)12.见①信而见疑(介词,被)②举类迩而见义远(动词,表达)③而圣君治国累世而不见者(动词,见到)④彗星见于东方(动词,同“现”,出现)(《三国志·吴主传》)⑤冀君实或见恕也(放在动词前,表示对自己怎么样)(《答司马谏议书》)13.微①其文约,其辞微(形容词,含蓄隐晦。

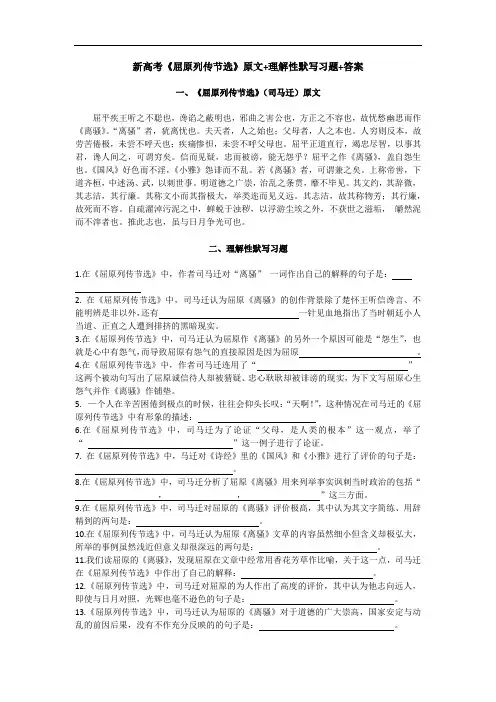

新高考《屈原列传节选》原文+理解性默写习题+答案一、《屈原列传节选》(司马迁)原文屈平疾王听之不聪也,谗谄之蔽明也,邪曲之害公也,方正之不容也,故忧愁幽思而作《离骚》。

“离骚”者,犹离忧也。

夫天者,人之始也;父母者,人之本也。

人穷则反本,故劳苦倦极,未尝不呼天也;疾痛惨怛,未尝不呼父母也。

屈平正道直行,竭忠尽智,以事其君,谗人间之,可谓穷矣。

信而见疑,忠而被谤,能无怨乎?屈平之作《离骚》,盖自怨生也。

《国风》好色而不淫,《小雅》怨诽而不乱。

若《离骚》者,可谓兼之矣。

上称帝喾,下道齐桓,中述汤、武,以刺世事。

明道德之广崇,治乱之条贯,靡不毕见。

其文约,其辞微,其志洁,其行廉。

其称文小而其指极大,举类迩而见义远。

其志洁,故其称物芳;其行廉,故死而不容。

自疏濯淖污泥之中,蝉蜕于浊秽,以浮游尘埃之外,不获世之滋垢,皭然泥而不滓者也。

推此志也,虽与日月争光可也。

二、理解性默写习题1.在《屈原列传节选》中,作者司马迁对“离骚”一词作出自己的解释的句子是:2. 在《屈原列传节选》中,司马迁认为屈原《离骚》的创作背景除了楚怀王听信谗言、不能明辨是非以外,还有一针见血地指出了当时朝廷小人当道、正直之人遭到排挤的黑暗现实。

3.在《屈原列传节选》中,司马迁认为屈原作《离骚》的另外一个原因可能是“怨生”,也就是心中有怨气,而导致屈原有怨气的直接原因是因为屈原。

4.在《屈原列传节选》中,作者司马迁连用了“”这两个被动句写出了屈原诚信待人却被猜疑、忠心耿耿却被诽谤的现实,为下文写屈原心生怨气并作《离骚》作铺垫。

5.—个人在辛苦困倦到极点的时候,往往会仰头长叹:“天啊!”,这种情况在司马迁的《屈原列传节选》中有形象的描述:6.在《屈原列传节选》中,司马迁为了论证“父母,是人类的根本”这一观点,举了“”这一例子进行了论证。

7. 在《屈原列传节选》中,马迁对《诗经》里的《国风》和《小雅》进行了评价的句子是:。

8.在《屈原列传节选》中,司马迁分析了屈原《离骚》用来列举亊实讽刺当时政治的包括“,,”这三方面。

司马迁《屈原列传》原文及翻译司马迁《屈原列传》原文及翻译赏析节选自《史记·屈原贾生列传》的《屈原列传》是一篇风格独特的人物传记,屈原留给后人的财富甚丰,他的高尚品德、爱国精神乃至文学成就,至今具有深远的影响。

下面是小编为大家整理的司马迁《屈原列传》原文及翻译,希望能帮助到大家!司马迁《屈原列传》原文屈原者,名平,楚之同姓也。

为楚怀王左徒。

博闻强志,明于治乱,娴于辞令。

入则与王图议国事,以出号令;出则接遇宾客,应对诸侯。

王甚任之。

上官大夫与之同列,争宠而心害其能。

怀王使屈原造为宪令,屈平属草稿未定。

上官大夫见而欲夺之,屈平不与,因谗之曰:“王使屈平为令,众莫不知。

每一令出,平伐其功,曰以为‘非我莫能为也。

’”王怒而疏屈平。

屈平疾王听之不聪也,谗谄之蔽明也,邪曲之害公也,方正之不容也,故忧愁幽思而作《离骚》。

“离骚”者,犹离忧也。

夫天者,人之始也;父母者,人之本也。

人穷则反本,故劳苦倦极,未尝不呼天也;疾痛惨怛,未尝不呼父母也。

屈平正道直行,竭忠尽智,以事其君,谗人间之,可谓穷矣。

信而见疑,忠而被谤,能无怨乎?屈平之作《离骚》,盖自怨生也。

《国风》好色而不淫,《小雅》怨诽而不乱。

若《离骚》者,可谓兼之矣。

上称帝喾,下道齐桓,中述汤、武,以刺世事。

明道德之广崇,治乱之条贯,靡不毕见。

其文约,其辞微,其志洁,其行廉。

其称文小而其指极大,举类迩而见义远。

其志洁,故其称物芳;其行廉,故死而不容。

自疏濯淖污泥之中,蝉蜕于浊秽,以浮游尘埃之外,不获世之滋垢,皭然泥而不滓者也。

推此志也,虽与日月争光可也。

屈原既绌。

其后秦欲伐齐,齐与楚从亲,惠王患之。

乃令张仪佯去秦,厚币委质事楚,曰:“秦甚憎齐,齐与楚从亲,楚诚能绝齐,秦愿献商、於之地六百里。

”楚怀王贪而信张仪,遂绝齐,使使如秦受地。

张仪诈之曰:“仪与王约六里,不闻六百里。

”楚使怒去,归告怀王。

怀王怒,大兴师伐秦。

秦发兵击之,大破楚师于丹、淅,斩首八万,虏楚将屈匄,遂取楚之汉中地。

一、屈原列传中司马迁对离骚的评价司马迁在《史记·屈原贾生列传》中对屈原的《离骚》给予了高度的评价。

他认为《离骚》是我国古代文学史上第一篇有意义的长诗,内容虽然涉及到屈原的个人遭遇,但却通过抒发自己的离愁别绪,乡愁国士之怀,表达了一种超越个人的抒情情感,使之成为我国古代文学具有深刻影响的伟大作品。

二、司马迁评价《离骚》的理由1.《离骚》开篇即为“庄哉行李,庄哉六骏”,表现出屈原对离愁别绪,乡愁国士之怀,。

这种离愁别绪乃是感天动地的离愁,甚于人世的离愁,因而产生了一种行李“庄哉”之美丽,一种悲伤的美。

2.《离骚》内容丰富,情感深沉,意境幽远,极具抒情力量,这首诗不仅仅表现了作者个体性的情感体验和人生遭遇,更表现了他对现实社会的思考和对乱世之中的苍生衷至关怀与挚爱。

这种情感和思想的超然表现,不仅显示了作者深刻的抒情才能,更表现了他崇高的人生理想和坚贞不渝的个性魅力。

三、司马迁评价屈原《离骚》的经典地位司马迁认为,《离骚》首开我国古代文学史上激昂慷慨、豪放奔放的篇章,堪称鸿篇巨制。

展现了屈原超然的人生境界和浩然的抒情风采,成为我国古代文学史上首个有意义的长诗,扬名于古代,流芳于后世,具有深远的历史价值和文学意义。

在《史记》中,司马迁评价屈原的《离骚》,为我们呈现了一幅屈原形象,也让我们深刻了解了《离骚》这部我国古代文学史上第一篇有意义的长诗在文学史上的地位和意义。

四、《离骚》对后世文学的影响司马迁对《离骚》的高度评价不仅体现了其对屈原的赞赏,更是对这部作品所具有的历史意义和文学价值的肯定。

实际上,《离骚》作为我国古代文学的经典之作,对后世文学产生了深远的影响。

《离骚》塑造了屈原作为我国古代文学的代表人物形象。

屈原作为我国古代文学史上的一位伟大诗人和爱国志士,凭借着《离骚》这部杰出的作品,成为了后世文学家和诗人们的楷模。

其超然的人生境界、浩然的抒情风采成为了后世诗人们追求的境界。

许多文学家都受到《离骚》的启发和影响,其作品当中不乏对《离骚》情感和意境的借鉴与延续。

司马迁《屈原列传》考点解析及原文翻译《屈原列传》考点通假字1、离:犹离忧也(通"罹")2、指:其称文小而而其指极大(通"旨")3、反:人穷则反本(通"返")4、绌:屈平既绌(通"黜")5、质:厚币委质事楚(通"贽")6、见:靡不毕见(通"现")7、内:亡走赵,赵不内(通"纳")8、濯:自疏濯淖污泥之中(濯通"浊")一词多义1、闻:①博闻强志,明于治乱,(名词,学识)②无何,宰以卓异闻(动词,闻名)③况草野之无闻者乎(名词,名气)④顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰(动词,听到)2、志:①推此志也,虽与日月争光可也(名词,品行)②博闻强志,明于治乱(动词,记忆)③其志洁,其行廉(名词,品行)④其存君兴国而欲反复之,一篇之中三致志焉(名词,意愿)⑤既出,得其船,便扶向路,处处志之(动词,作标志)3、直:①屈平正道直行,竭忠尽志,以事其君(名词,正直)②直栏横槛,多于九土之城郭(与"横"相对)③欲居之以为利而高其直(通"值",价值)④与贵酋处二十日,争曲直(对的)4、疏:①王怒而疏屈平(疏远)②以金笼进上,细疏其能(名作动,用奏章写)③窗外疏梅筛月影,依稀掩影(形容词,稀疏)④《谏太宗十思疏》(一种文体)词类活用1、入:入则与王图议国事(动作状,对内)2、出:出则接遇宾客(动作状,对外)3、谗:因谗之曰(形作动,讲坏话)4、听:屈平疾王听之不聪也(动作名,听取意见)5、邪曲:邪曲之害公也(形作名,邪恶的小人)方正:方正之不容也(形作名,端方正直的人)6、明:明道德之广崇(形作动,阐明)7、蝉:蝉蜕于浊秽(名作状,象蝉蜕壳那样)8、怒:楚使怒去(动作状,生气地)9、虎狼:秦,虎狼之国,不可信(名作状,象虎狼那样)10、祖:然皆祖屈原之从容辞令(名作动,继承)11、日:其后楚日以削(名作状,一天天地)古今异义的词1、颜色:古义:脸色,气色(颜色憔悴)今义:色彩2、形容:古义:形体,容颜(形容枯槁)今义:对事物进行描述3、从容:古义:言语举动适度得体(然皆祖屈原之从容辞令) 今义:不慌不忙,镇定自若4、反复:古义:反,覆转;复,恢复今义:颠来倒去5、诡辩:古义:谎言,欺诈的言论今义:无理狡辩《屈原列传》解析司马迁认为屈原联齐抗秦的主张是正确的。

屈原列传第三段司马迁对屈原的评价,重点介绍屈原。

传说古代有位叫做屈原的人,他也是传送出了深刻的话语的人,在当时的社会

风气里,他是一个得到认可的大家。

在司马迁的《史记·屈原列传》中,司马迁对屈原的评价非常高,他形容屈原是“社会贤臣,有传奇人物宏图卓绝之风。

”司马迁战略家,认为屈原在学习,分析,经营,辩护方面都做得比较出色。

屈原的能力的确在当时没有之前的出色,据说他曾斥退晋国大军,而且他无所

畏惧,受辱也不保留看法,他也是领导者,教导下属百姓,做一个名可望的贤臣。

他的宏观眼光不但带领着百姓去做一个良好的生活,维护起社会稳定,也是教导全社会追求卓越,艰难奉献的标杆。

屈原从小就具有卓越的智慧,完熟的音律能力令他在音乐上有极大的优势。

《九歌》是他最重要的作品,他苦心研究精心谱曲,把这些诗歌,象征着他力量壮大,向世间诉说他的思想感情。

司马迁对屈原的评价说明他一定是非常厉害的,他写的每一行诗都充满着智慧,传说中他是能够神不知鬼不觉的披荆斩棘,把自己的理想和信念传达给大家。

因此,他不仅成为了古代民族英雄的榜样,而且也成为了人们对追求卓越,艰难奉献的标杆。

屈原列传第十段翻译令尹子兰闻之,大怒。

卒使上官大夫短屈原于顷襄王。

顷襄王怒而迁之。

第十段翻译;令尹子兰得知屈原怨恨他,非常愤怒,终于让上官大夫在顷襄王面前说屈原的坏话。

顷襄王发怒,就放逐了屈原。

拓展屈原列传【作者】司马迁【朝代】汉原文:屈原者,名平,楚之同姓也。

为楚怀王左徒。

博闻强志,明于治乱,娴于辞令。

入则与王图议国事,以出号令;出则接遇宾客,应对诸侯。

王甚任之。

上官大夫与之同列,争宠而心害其能。

怀王使屈原造为宪令,屈平属草稿未定。

上官大夫见而欲夺之,屈平不与,因谗之曰:“王使屈平为令,众莫不知。

每一令出,平伐其功,曰以为‘非我莫能为也。

’”王怒而疏屈平。

屈平疾王听之不聪也,谗谄之蔽明也,邪曲之害公也,方正之不容也,故忧愁幽思而作《离骚》。

“离骚”者,犹离忧也。

夫天者,人之始也;父母者,人之本也。

人穷则反本,故劳苦倦极,未尝不呼天也;疾痛惨怛,未尝不呼父母也。

屈平正道直行,竭忠尽智,以事其君,谗人间之,可谓穷矣。

信而见疑,忠而被谤,能无怨乎?屈平之作《离骚》,盖自怨生也。

《国风》好色而不淫,《小雅》怨诽而不乱。

若《离骚》者,可谓兼之矣。

上称帝喾,下道齐桓,中述汤、武,以刺世事。

明道德之广崇,治乱之条贯,靡不毕见。

其文约,其辞微,其志洁,其行廉。

其称文小而其指极大,举类迩而见义远。

其志洁,故其称物芳;其行廉,故死而不容。

自疏濯淖污泥之中,蝉蜕于浊秽,以浮游尘埃之外,不获世之滋垢,皭然泥而不滓者也。

推此志也,虽与日月争光可也。

屈原既绌。

其后秦欲伐齐,齐与楚从亲,惠王患之。

乃令张仪佯去秦,厚币委质事楚,曰:“秦甚憎齐,齐与楚从亲,楚诚能绝齐,秦愿献商、於之地六百里。

”楚怀王贪而信张仪,遂绝齐,使使如秦受地。

张仪诈之曰:“仪与王约六里,不闻六百里。

”楚使怒去,归告怀王。

怀王怒,大兴师伐秦。

秦发兵击之,大破楚师于丹、淅,斩首八万,虏楚将屈匄,遂取楚之汉中地。

怀王乃悉发国中兵,以深入击秦,战于蓝田。

魏闻之,袭楚至邓。

司马迁在屈原列传中评价离骚的

文风特点的句子

1.在《屈原列传》中,作者司马迁对“离骚”一词作出自己的解释的句子是:“离骚”者,犹离忧也。

2.在《屈原列传》中,司马迁认为屈原《离骚》的创作背景除了楚怀王听信谗言、不能明辨是非以外,还有“邪曲之害公也,方正之不容也”,一针见血地指出了当时朝廷小人当道、正直之人遭到排挤的黑暗现实。

3.在《屈原列传》中,司马迁认为屈原作《离骚》的另外一个原因可能是“怨生”,也就是心中有怨气,而导致屈原有怨气的直接原因是因为屈原“信而见疑,忠而被谤。

”

4.在《屈原列传》中,作者司马迁连用了“信而见疑,忠而被谤。

”这两个被动句写出了屈原诚信待人却被猜疑、忠心耿耿却被诽谤的现实,为下文写屈原心生怨气并作《离骚》作铺垫。

5.一个人在辛苦困倦到极点的时候,往往会仰头长叹:“天啊!”,这种情况在司马迁的《屈原列传》中有形象的描述:故劳苦倦极,未尝不呼天也。

6.在《屈原列传》中,司马迁为了论证“父母,是人类的根本”这一观点,举了“疾痛惨怛,未尝不呼父母也”这一例子进行了论证。

7.在《屈原列传》中,司马迁对《诗经》里的《国风》和《小雅》进行了评价的句子是:《国风》好色而不淫,《小雅》怨诽而不乱。