2018届高三诗歌鉴赏之修辞手法

- 格式:ppt

- 大小:2.60 MB

- 文档页数:32

高考诗歌鉴赏之修辞手法作者:单雪娇来源:《西部论丛》2018年第11期目标叙写:1.学生能说出诗歌鉴赏常用的修辞手法,并结合具体诗句进行准确判断。

2.学生能运用掌握的修辞手法完成相关的诗歌鉴赏试题。

3.学生能掌握双关、互文等难点的修辞手法。

教学重点:1.诗歌鉴赏中常用的修辞手法的判断与分析。

2.明确诗歌鉴赏中常用的修辞手法,并完成相关的试题。

教学难点:1.学生能掌握双关、互文等难点的修辞手法。

2.诗歌鉴赏的修辞手法在高考试题中的运用。

教学过程:1.课前两分钟:全班齐背《琵琶行》2.提问:《琵琶行》中的这几句诗都用到了哪些修辞手法?明确:(1)大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语。

(比喻)(2)五陵年少争缠头(借代)(3)终岁不闻丝竹声。

(借代)(4)座中泣下谁最多?江州司马青衫湿。

(设问,借代)ppt展示运用借代手法的相关诗句:孤帆远影碧空尽:帆代指船樯橹灰飞烟灭:樯是船上的桅杆,橹是划船的工具。

让学生总结借代修辞手法的特点:插入借代修辞手法的讲解:借代:借代的本质是“代”,即事物的部分代替整体。

如“帆”代指船,“丝竹”代指音乐,“青衫”代指下层官吏,樯橹灰飞烟灭。

(借代)樯:船上的桅杆橹:划船工具。

3.讨论:下列诗句怎么翻译?都运到了哪些修辞手法?主人下马客在船:主人和客人一起下马一起上船。

烟笼寒水月笼沙:烟雾笼罩着寒水也笼罩着沙,月光笼罩着沙也笼罩着寒水。

秦时明月汉时关:秦汉时的明月和秦汉时的边关。

东市买骏马,西市买鞍鞯,南市买辔头,北市买长鞭:到各处街市备办鞍马等战具,不是一处地方买一样东西。

插入互文修辞手法的讲解:互文:上下句两句或者一句话中的两个部分,看似各说各自的事情,实际上相互阐发,相互补充来表达一个完整的意思。

4.教师:同学们,修辞手法是诗歌鉴赏中表达情感的一种重要的手法,也是高考重点考查的内容之一。

这节课,我带领大家一起进入诗歌鉴赏的修辞手法,帮助同学们解决答题疑惑。

5.教师:我们先来看看诗歌鉴赏中常用的修辞手法:PPT展示:比喻---比拟---借代---夸张---反问---设问互文---对比---双关---排比---反复---对偶6.教师:今天我们重点讲解两种修辞:双关和拟人双关:在具体的语言环境中,借助某个词的同音或者同义现象,使该词具有双重意义。

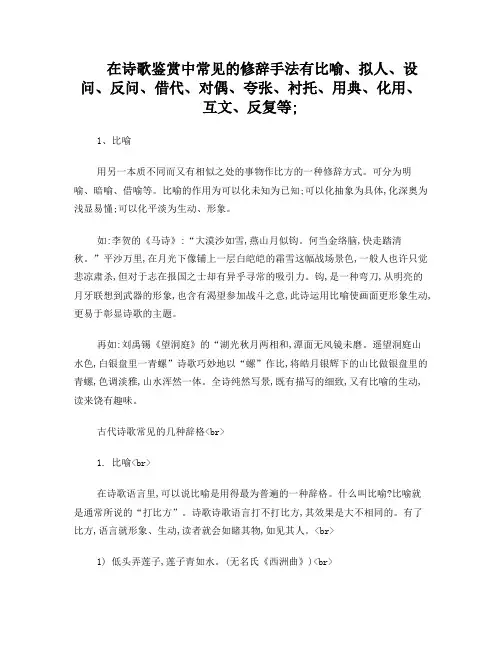

诗歌鉴赏中常见的修辞手法有比喻1、比喻用另一本质不同而又有相似之处的事物作比方的一种修辞方式。

可分为明喻、暗喻、借喻等。

比喻的作用为可以化未知为已知;可以化抽象为具体,化深奥为浅显易懂;可以化平淡为生动、形象。

如:李贺的《马诗》:“大漠沙如雪,燕山月似钩。

何当金络脑,快走踏清秋。

” 平沙万里,在月光下像铺上一层白皑皑的霜雪这幅战场景色,一般人也许只觉悲凉肃杀,但对于志在报国之士却有异乎寻常的吸引力。

钩,是一种弯刀,从明亮的月牙联想到武器的形象,也含有渴望参加战斗之意,此诗运用比喻使画面更形象生动,更易于彰显诗歌的主题。

再如:刘禹锡《望洞庭》的“湖光秋月两相和,潭面无风镜未磨。

遥望洞庭山水色,白银盘里一青螺”诗歌巧妙地以“螺”作比,将皓月银辉下的山比做银盘里的青螺,色调淡雅,山水浑然一体。

全诗纯然写景,既有描写的细致,又有比喻的生动,读来饶有趣味。

2、比拟把物当作人来描写叫拟人,或把人当作物来描写叫拟物。

运用比拟,能寓情于物,表达作者强烈的爱憎感情;可以使叙述生动形象,加强文章的艺术感染力;可以把无形的抽象的事物描写得有声有色,可见可闻。

韩愈的《晚春》:“草木知春不久归,百般红紫斗芳菲。

杨花榆荚无才思,惟解漫天作雪飞。

”诗人用拟人手法描绘了一幅生机无限的晚春图。

“草树”本属无情物,竟然能“知”能“斗”,彼此还有“才思”高下之分;百花吐艳争芳,似乎要将春留住;连本来乏色少香的柳絮、榆荚也不甘寂寞,来凑热闹,因风起舞,化作雪飞。

3、隐语(谐音)、双关在有些诗歌尤其是民歌中,作者为了表达出一种委婉含蓄的情感,往往采用隐语、双关的修辞手法。

这是一首较为著名的描写男女情长的诗,写出了在秦地的思妇内心的独白。

诗人语义双关,用抒自然之春天,理喻男女之间的爱慕之情;又以“丝”(思)、“枝”(知)谐音,连接异地男女之间的思念情怀。

唐朝的刘禹锡《竹枝词》:“杨柳青青江水平,闻郎江上唱歌声。

东边日出西边雨,道是无晴却有晴。

鉴赏诗歌的表达技巧之修辞手法一)诗词中常用的修辞手法有:比喻、借代、双关、夸张、比拟、对偶、反复、互文、反问、设问、通感等。

1﹒比喻。

诗词中运用比喻,在写景状物时能突出生动的意象,强化特定意境的渲染;议理抒情时能使抽象的情与理生动形象,耐人寻味。

如:“遥望洞庭山水色,白银盘里一青螺。

”(刘禹锡《望洞庭》)诗歌巧妙地以“螺”作比,将皓月银辉下的山比做银盘里的青螺,色调淡雅,山水浑然一体。

再如:“不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀。

”(贺知章《咏柳》)把春风比作剪刀,形象生动地写出了春风送暖、杨柳垂绿的美景;作者又暗喻自己是识拔人才的春风,把万柳绿丝绦比作人才,表达作者识人用人之乐。

例:沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。

(刘禹锡《酬乐天扬州初逢席上见赠》)欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。

(苏轼《饮湖上初晴后雨》)2﹒借代。

借代在古诗词中运用得最广泛。

称人时可用籍贯、官职、做官地等来代称,称物时可用一些有特征的或相关联的另一类事物来代称,有的代称甚至相沿成习。

借代在诗词表情达意方面的作用很多,或得体,或含蓄,或形象,或别致。

如:“浔阳地僻无音乐,终岁不闻丝竹声。

”“丝竹”代音乐(白居易《琵琶行》);“朱门酒肉臭,路有冻死骨。

”(杜甫《自京赴奉先县咏怀五百字》)“朱门”代指富豪之门,他们常把大门油漆成红色,以显示宅府的华贵及身份的显赫。

例:知否,知否?应是绿肥红瘦。

(李清照《如梦令》)诗中用“绿”和“红”两种颜色分别代替叶和花,写叶的茂盛和花的凋零。

江山代有才人出,各领风骚数百年。

(赵翼《论诗绝句》)3﹒双关。

古典诗词讲究含蓄美,因而双关手法运用较多,双关又分谐音双关和语意双关。

双关是言在此而意在彼,使表情达意更含蓄,更有趣。

如:“东边日出西边雨,道是无晴却有晴。

”“晴”谐“情”(刘禹锡《竹枝词》);再如“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”(李商隐《无题》)“丝”谐“思”。

例:粉身碎骨浑不怕,要留清白在人间。

(于谦《石灰吟》)我失骄杨君失柳,杨柳轻飏直上重霄九。

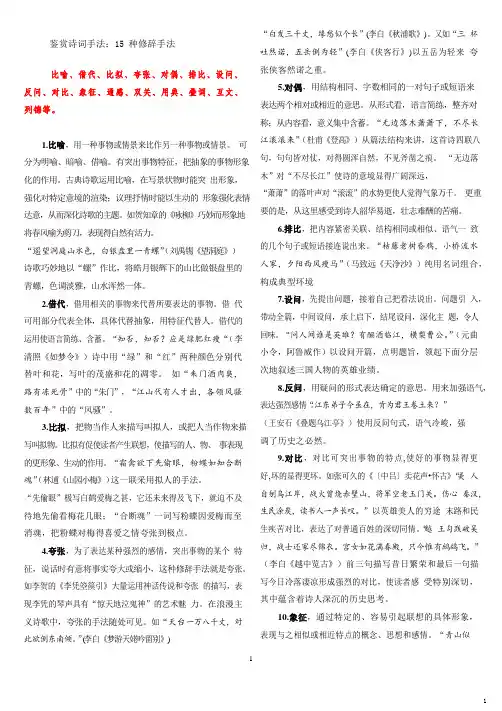

鉴赏诗词手法:15 种修辞手法比喻、借代、比拟、夸张、对偶、排比、设问、反问、对比、象征、通感、双关、用典、叠词、互文、列锦等。

1.比喻,用一种事物或情景来比作另一种事物或情景。

可分为明喻、暗喻、借喻。

有突出事物特征,把抽象的事物形象化的作用。

古典诗歌运用比喻,在写景状物时能突出形象,强化对特定意境的渲染;议理抒情时能以生动的形象强化表情达意,从而深化诗歌的主题。

如贺知章的《咏柳》巧妙而形象地将春风喻为剪刀,表现得自然有活力。

“遥望洞庭山水色,白银盘里一青螺”(刘禹锡《望洞庭》)诗歌巧妙地以“螺”作比,将皓月银辉下的山比做银盘里的青螺,色调淡雅,山水浑然一体。

2.借代,借用相关的事物来代替所要表达的事物。

借代可用部分代表全体,具体代替抽象,用特征代替人。

借代的运用使语言简练、含蓄。

“知否,知否?应是绿肥红瘦“(李清照《如梦令》)诗中用“绿”和“红”两种颜色分别代替叶和花,写叶的茂盛和花的凋零。

如“朱门酒肉臭,路有冻死骨”中的“朱门”,“江山代有人才出,各领风骚数百年”中的“风骚”。

3.比拟,把物当作人来描写叫拟人,或把人当作物来描写叫拟物。

比拟有促使读者产生联想,使描写的人、物、事表现的更形象、生动的作用。

“霜禽欲下先偷眼,粉蝶如知合断魂”(林逋《山园小梅》)这一联采用拟人的手法。

“先偷眼”极写白鹤爱梅之甚,它还未来得及飞下,就迫不及待地先偷看梅花几眼;“合断魂”一词写粉蝶因爱梅而至消魂,把粉蝶对梅得喜爱之情夸张到极点。

4.夸张,为了表达某种强烈的感情,突出事物的某个特征,说话时有意将事实夸大或缩小,这种修辞手法就是夸张。

如李贺的《李凭箜篌引》大量运用神话传说和夸张的描写,表现李凭的琴声具有“惊天地泣鬼神”的艺术魅力。

在浪漫主义诗歌中,夸张的手法随处可见。

如“天台一万八千丈,对此欲倒东南倾。

”(李白《梦游天姥吟留别》)“白发三千丈,缘愁似个长”(李白《秋浦歌》)。

又如“三杯吐然诺,五岳倒为轻”(李白《侠客行》)以五岳为轻来夸张侠客然诺之重。

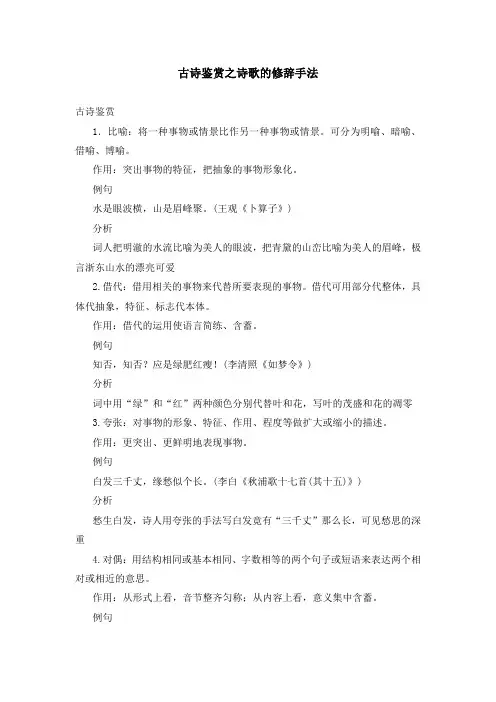

古诗鉴赏之诗歌的修辞手法古诗鉴赏1.比喻:将一种事物或情景比作另一种事物或情景。

可分为明喻、暗喻、借喻、博喻。

作用:突出事物的特征,把抽象的事物形象化。

例句水是眼波横,山是眉峰聚。

(王观《卜算子》)分析词人把明澈的水流比喻为美人的眼波,把青黛的山峦比喻为美人的眉峰,极言浙东山水的漂亮可爱2.借代:借用相关的事物来代替所要表现的事物。

借代可用部分代整体,具体代抽象,特征、标志代本体。

作用:借代的运用使语言简练、含蓄。

例句知否,知否?应是绿肥红瘦!(李清照《如梦令》)分析词中用“绿”和“红”两种颜色分别代替叶和花,写叶的茂盛和花的凋零3.夸张:对事物的形象、特征、作用、程度等做扩大或缩小的描述。

作用:更突出、更鲜明地表现事物。

例句白发三千丈,缘愁似个长。

(李白《秋浦歌十七首(其十五)》)分析愁生白发,诗人用夸张的手法写白发竟有“三千丈”那么长,可见愁思的深重4.对偶:用结构相同或基本相同、字数相等的两个句子或短语来表达两个相对或相近的意思。

作用:从形式上看,音节整齐匀称;从内容上看,意义集中含蓄。

例句无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

(杜甫《登高》)分析从篇章结构来讲,这首诗四联八句,句句皆对仗,对得圆浑自然,不见斧凿之痕。

“无边落木”对“不尽长江”,使诗的意境显得广阔深远,“萧萧”的落叶声对“滚滚”的水势,更使人觉得气象万千。

更重要的是,从这里能感受到诗人壮志难酬的苦痛5.比拟:把物当作人来描写叫拟人,把人当作物来描写叫拟物。

作用:促使读者产生联想,使描写的人、物、事表现得更形象、生动。

例句霜禽欲下先偷眼,粉蝶如知合断魂。

(林逋《山园小梅》)分析这一联采用拟人、夸张的手法。

“先偷眼”极写白鹤爱梅之甚,它还未来得及飞下,就迫不及待地先偷看梅花几眼;“合断魂”写粉蝶因爱梅而至销魂,把粉蝶对梅的喜爱之情夸张到极点。

6.排比:把内容紧密关联、结构相同或相似、语气一致的几个句子或短语接连说出来。

作用:运用排比,写人可将人物刻画细致;绘景可将景物描写细腻,生动形象;说理可将道理说得充分透彻;抒情可使文章节奏和谐,增强语势,深化中心。

在诗歌鉴赏中常见的修辞手法有比喻、拟人、设问、反问、借代、对偶、夸张、衬托、用典、化用、互文、反复等;1、比喻用另一本质不同而又有相似之处的事物作比方的一种修辞方式。

可分为明喻、暗喻、借喻等。

比喻的作用为可以化未知为已知;可以化抽象为具体,化深奥为浅显易懂;可以化平淡为生动、形象。

如:李贺的《马诗》:“大漠沙如雪,燕山月似钩。

何当金络脑,快走踏清秋。

”平沙万里,在月光下像铺上一层白皑皑的霜雪这幅战场景色,一般人也许只觉悲凉肃杀,但对于志在报国之士却有异乎寻常的吸引力。

钩,是一种弯刀,从明亮的月牙联想到武器的形象,也含有渴望参加战斗之意,此诗运用比喻使画面更形象生动,更易于彰显诗歌的主题。

再如:刘禹锡《望洞庭》的“湖光秋月两相和,潭面无风镜未磨。

遥望洞庭山水色,白银盘里一青螺”诗歌巧妙地以“螺”作比,将皓月银辉下的山比做银盘里的青螺,色调淡雅,山水浑然一体。

全诗纯然写景,既有描写的细致,又有比喻的生动,读来饶有趣味。

古代诗歌常见的几种辞格<br>1. 比喻<br>在诗歌语言里,可以说比喻是用得最为普遍的一种辞格。

什么叫比喻?比喻就是通常所说的“打比方”。

诗歌诗歌语言打不打比方,其效果是大不相同的。

有了比方,语言就形象、生动,读者就会如睹其物,如见其人。

<br>1) 低头弄莲子,莲子青如水。

(无名氏《西洲曲》)<br>2) 大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语。

(白居易《琵琶行》)<br>3) 君当作磬石,妾当作蒲苇。

(无名氏《孔雀东南飞》)<br>4) 君不见高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪。

(李白《将进酒》)<br>5) 久在樊笼里,复得返自然。

(陶渊明《归园田居》其一)<br>16) 嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘。

(白居易《琵琶行》)<br>2. 起兴<br>朱熹说:“兴者,先言他物以引起所咏之辞也。

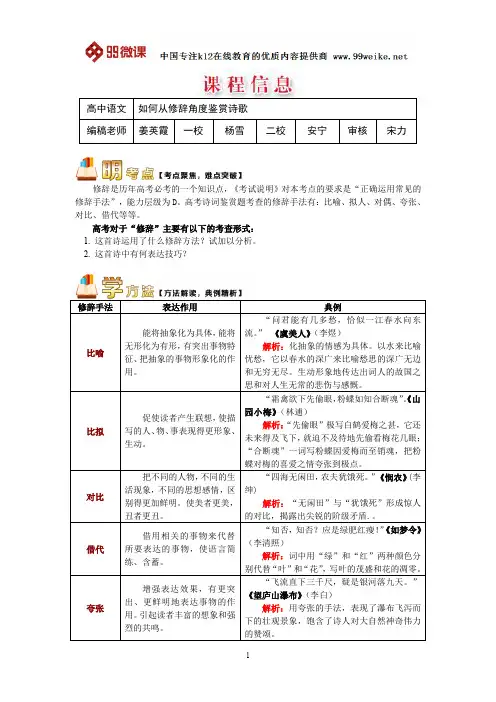

修辞是历年高考必考的一个知识点,《考试说明》对本考点的要求是“正确运用常见的修辞手法”,能力层级为D 。

高考诗词鉴赏题考查的修辞手法有:比喻、拟人、对偶、夸张、对比、借代等等。

高考对于“修辞”主要有以下的考查形式: 1. 这首诗运用了什么修辞方法?试加以分析。

2. 这首诗中有何表达技巧?【典型例题】(安徽卷)阅读下面两首诗,完成问题。

秋斋独宿 (唐)韦应物山月皎如烛,霜风时动竹。

夜半鸟惊栖,窗间人独宿。

和韦苏州①《秋斋独宿》(金)赵秉文冷晕侵残烛,雨声在深竹。

惊鸟时一鸣,寒枝不成宿。

【注】①韦苏州:即韦应物,因其曾任苏州刺史,故称“韦苏州”。

问题:请分别指出两首诗第一句使用的修辞手法,并加以赏析。

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________解析:本题考查鉴赏古代诗歌的修辞手法,作答时,先指出修辞,再结合诗句分析如何形成这种修辞,而后指出表达效果即可。

韦诗首句中“月皎如烛”,不难看出比喻手法,把月比喻成烛,突出月的明;赵诗以“晕”代月,不难看出借代修辞,借代修辞突出月的冰冷,夜的清冷。

答案:韦诗:比喻,以烛喻月。

山月皎洁,宛如夜烛相伴,照人无眠。

赵诗:借代。

借“晕”代月。

“晕”配以“冷”,突出月夜寒意侵人;“晕”又预示天气变化,引出下句。

怎样鉴赏古诗的修辞手法第一步,明确运用了什么修辞。

第二步,结合诗句解释这种修辞在诗中是怎样运用的。

第三步,结合具体修辞特点指出其艺术效果。

答题范式:揭示手法+分析表达作用(句意+文意+主旨感情)。

【技法点拨】 一、比喻概念:比喻就是打比方,只要是两类不同的事物具有相似点就可形成比喻。

作用:对事物进行描绘渲染,使事物生动具体形象,给人以深刻印象,也可以用常见的事物说明更深刻的道理,化抽象为具体。

示例:问君能有几多愁,恰似一江春水向东流。

试问闲愁都几许?一川烟草,满城风絮,梅子黄时雨。

二、通感概念:在描述客观事物时用形象的语言使感觉转移,将人的听觉、视觉、嗅觉、味觉、触觉等不同感觉相互沟通交错,使彼此挪移转换。

作用:使意象更为活泼新奇。

示例:子在齐闻韶,三月不知肉味“晨钟云外湿”(杜甫《夔州雨湿不得上岸作》)以“湿”字形容钟声,所闻之钟声,穿雨而来,穿云而去,故“湿”,触觉与听觉相互沟通。

三、借代概念:指不直接说出人或事物的名称,而借用和它密切相关的名称来代替的修辞手法。

被代替的事物叫本体,用来代替的事物叫借体。

作用:以简代繁;以实代虚;以奇代凡;以事代情。

可以引人联想,使表达收到形象突四、比拟:包括拟人和拟物概念:赋予物以人的动作行为或思想感情。

作用:把事物写得栩栩如生,抒发爱憎分明的感情,能启发读者想象,使文章生动。

示例:蓬山此去无多路,青鸟殷勤为探看。

一水护田将绿绕。

概念:①把人说成物。

②把甲物说成乙物。

作用:①表达鲜明爱憎之情。

②使语言风趣幽默。

③使抽象的东西具体化。

示例:最爱东山晴后雪,软红光里涌银山。

五、夸张:夸张=言过其实概念:夸张是运用想象与变形,突显事物的某些特征。

作用:突出事物的本质,加强作者的感情,烘托气氛,引起读者的联想。

示例:蜀道之难,难于上青天。

(夸大)五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。

(夸小)君不见高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪。

(夸快)六、对比概念:对比是把两个相对或相反的事物,用比较的方法加以描述或说明的修辞方式或表现手法。

作用:运用对比,能把好同坏,善同恶,美同丑这样的对立揭示出来,给人以深刻的印象和启示。

示例:嫩绿重重看得成,曲阑幽槛小红英。

(相对)将士军前半死生,美人帐下犹歌舞。