论中国画与服装设计

- 格式:doc

- 大小:24.50 KB

- 文档页数:3

“解衣般礴”论出自《庄子》“庶免马首之络”出自徐渭孔子的《论语·述而篇》说君子“志于道,据于德,依于仁,游于艺”。

这句话基本上把“艺术”的作用位置规定好了。

以绘画主体分,有院体画、文人画、画工画之分。

被誉“画绝、才绝、痴绝”三绝而光照画史的画家是顾恺之“万物莫能与朴素争美”是老子的观点。

明代董其昌等提出山水画的南北宗论。

北宗宗主是李思训“师意不师迹”提出者是郑板桥“作画妙在似与不似之间”提出者是齐白石南陈姚最写了《续画品录》,作为《古画品录》的续篇,提出了前人所未提的传神论四王为代表的绘画仿古思想,在清初画坛上是占统治地位的正统艺术观。

透视学上“三远”论出自郭熙绘画要墨法分明,提出墨法有浓墨、淡墨、泼墨、积墨、焦墨等七种墨法的是黄宾虹倪瓒绘画理论上主张“逸笔草草”以及写胸中之逸气石涛在理论上明确提出了“不似之似”这一绘画原则。

“将无项,女无肩”、“坐看五,立量七”是唐五代《画论》“用墨优劣在于生动与否”提出者是黄宾虹明代提出山水画南北宗论的是董其昌,这是中国绘画史上第一次提出的关于画派的理论。

康有为变法论主要内容是合中西“君形”指绘画首先要神似,这是艺术创作最主要的东西。

南宗画系宗主是王维南朝宋·宗炳的《画山水序》与王微的《叙画》为山水画形成期的重要文献。

在清初画坛上占统治地位的正统艺术观的代表者是四王唐代美术理论家张彦远提出绘画功能论的主要内容是成教化,助人伦与怡悦情性中国绘画史上第一次提出关于画派的理论是在.明代南齐·谢赫在《古画品录》中提出“六法”:一、气韵生动;二、骨法用笔;三、应物象形;四、随类赋彩;五、经营位置;六、传移模写。

五代·荆浩在其山水画论著作《笔法记》中提出“六要”,即气、韵、思、景、笔、墨。

东晋·顾恺之有《论画》、《画云台山记》、《摹拓妙法》三篇绘画理论著作。

画风对宋代花鸟画影响最大的画家是黄荃、徐熙北宋·郭若虚在《图画见闻志》中论用笔“三病”有板、刻、结。

3继谢赫后,南陈的姚最写了《续画品录》,提出了前人所未提的“心师造化”论。

4.宗炳的《画山水序》是中国第一篇正式的山水画论。

“圣人含道暎物,贤者澄怀味象”论是由宗炳提出来的。

宗炳在论山水画功能时,首先谈的就是仁智之乐5.唐代著名美术理论家张彦远在其著作《历代名画记》中对谢赫提出的“六法”作了最早的解释,并对六法内容作了新的补充,即关于立意问题。

被后世称为“宋四家”的是苏轼、米芾、蔡襄、黄庭坚。

7.“谚云:‘黄家富贵,徐熙野逸’不唯各言其志,盖亦耳目所习,得之于心而应之于手也。

……”,其中黄家指的是黄筌。

“徐黄异体”“徐”指的是徐熙“黄”指的是黄筌,他们的画风对宋代花鸟画影响很大。

8.明万历年间,莫是龙、董其昌、陈继儒及沈灏提出山水画的南北宗论,这是中国绘画史上第一次提出的关于画派的理论。

9.清初画坛四僧之一的石涛在创作中提出“我用我法”“师古人之迹而不师古人之心,宜其不能一出头地也。

”他的艺术主张大都收录在其著作《苦瓜和尚画语录》。

10..齐白石先生曾讲:“作画妙在似与不似之间,太似为媚俗,不似为欺世。

”11..两宋代花鸟画的风格主要以院体工笔为主。

明代王履提出“庶免马首之络”的绘画见解。

13“笔墨本无情,不可使运用笔墨者无情。

作画在摄情,不可使鉴画者不生情。

”是清代画家恽南田(寿平)所提出。

恽南田的美学思想集中体现在他的《南田画跋》中.并在《南田画跋》中提出了“画以简贵为尚。

”14、元代黄公望在《山水画诀》中提出了画之四病 ---- 邪、甜、俗、赖15、.“逸笔草草,不求形似,聊以自娱”的观点出自倪瓒的《论画》中。

16、郭若虚在《论三家山水》中,对三家山水评价很高“三家”是指李成、关仝、范宽17、.以“四王”为代表的“仿古”思想,在清初画坛上占有统治地位,是当时的正统思想。

“四王”指的是王时敏、王鉴、王翬、王原祁。

18、.“将无项,女无肩”、“坐看五,立量七”是唐五代荆浩中绘画经验的总结。

荆浩《画说》19、.钱选把笔墨视为区分文人画与非文人画的标志。

略论中国画的构图中国画是中国传统文化的精华之一,具有悠久的历史和艺术价值。

构图是中国画中最为重要的技法之一。

正确的构图可以使画面更加生动、平衡、高雅,从而更好地表达画家的意境和情感。

因此,本文将从中国画的构图入手,探讨其构图技法和艺术价值。

一、构图技法1. 前景与后景前景是画面中距观众最近的部分,也是最引人注目的部分。

因此,画家在构图时,应该将重点放在前景,从而吸引观众的注意力。

后景则是在前景之后的画面部分,主要用于衬托前景和增强画面的深度感。

2. 对称与平衡对称是指画面左右两侧的形状或元素相似或相对称,从而形成一种均衡感。

对称可以使画面更加美观、稳定、有序,但是如果对称的过多可能会使画面显得单调。

因此,画家应该在对称和不对称中寻找平衡,以达到最佳的视觉效果。

3. 顺畅性和配合性顺畅性是指画面中各元素间的关系应该是连贯而流畅的。

因此,画家应该注意各元素在画面中的位置、大小、形态的配合,以使画面呈现出一种和谐感。

4. 不规则性与随机性不规则性和随机性是指画面中没有规律或顺序的元素。

这种元素可以使画面更加自然、随性,充满生机。

但是需要注意的是,这些元素的数量和分布不能太多或太过集中,否则会破坏画面的整体感。

5. 线条与形态线条和形态是构图中十分重要的元素。

线条可以把画面分隔成不同的部分,形成不同的视觉效果。

形态则强调物体的形状和轮廓,以及它们与周围环境的关系。

于是,画家在构图时,应该采用不同的线条和形态,以表现画面中的各种情境。

二、构图的艺术价值中国画的构图在艺术价值方面有着深远的影响。

通过构图技法可以表达画家的细腻感受,使观众更好地理解画家的意图。

此外,构图可以给人以美的享受,让观众产生审美愉悦感。

构图的优劣直接影响到作品的艺术效果和价值。

在中国传统文化中,构图技法体现了深厚的哲学思想和文化意蕴。

例如构图的对称和平衡等,就充分表现了中国文化的和谐、平衡等思想。

而不规则性和随机性则是表现了自然之美和无形之道的哲学思想。

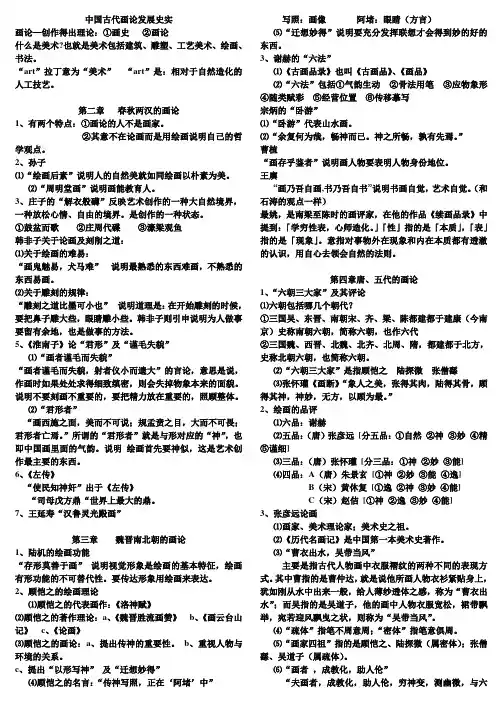

中国古代画论发展史实画论—创作得出理论:①画史②画论什么是美术?也就是美术包括建筑、雕塑、工艺美术、绘画、书法。

“art”拉丁意为“美术”“art”是:相对于自然造化的人工技艺。

第二章春秋两汉的画论1、有两个特点:①画论的人不是画家。

②其意不在论画而是用绘画说明自己的哲学观点。

2、孙子⑴“绘画后素”说明人的自然美就如同绘画以朴素为美。

⑵“周明堂画”说明画能教育人。

3、庄子的“解衣般礴”反映艺术创作的一种大自然境界,一种放松心情、自由的境界。

是创作的一种状态。

①鼓盆而歌②庄周代碟③濠梁观鱼韩非子关于论画及刻削之道:⑴关于绘画的难易:“画鬼魅易,犬马难”说明最熟悉的东西难画,不熟悉的东西易画。

⑵关于雕刻的规律:“雕刻之道比墨可小也”说明道理是:在开始雕刻的时候,要把鼻子雕大些,眼睛雕小些。

韩非子则引申说明为人做事要留有余地,也是做事的方法。

5、《淮南子》论“君形”及“谨毛失貌”⑴“画者谨毛而失貌”“画者谨毛而失貌,射者仪小而遗大”的言论,意思是说,作画时如果处处求得细致缜密,则会失掉物象本来的面貌。

说明不要刻画不重要的,要把精力放在重要的,照顾整体。

⑵“君形者”“画西施之面,美而不可说;规孟贲之目,大而不可畏;君形者亡焉。

”所谓的“君形者”就是与形对应的“神”,也即中国画里面的气韵。

说明绘画首先要神似,这是艺术创作最主要的东西。

6、《左传》“使民知神奸”出于《左传》“司母戊方鼎“世界上最大的鼎。

7、王延寿“汉鲁灵光殿画”第三章魏晋南北朝的画论1、陆机的绘画功能“存形莫善于画”说明视觉形象是绘画的基本特征,绘画有形功能的不可替代性。

要传达形象用绘画来表达。

2、顾恺之的绘画理论⑴顾恺之的代表画作:《洛神赋》⑵顾恺之的著作理论:a、《魏晋胜流画赞》b、《画云台山记》c、《论画》⑶顾恺之的画论:a、提出传神的重要性。

b、重视人物与环境的关系。

c、提出“以形写神”及“迁想妙得”⑷顾恺之的名言:“传神写照,正在‘阿堵’中”写照:画像阿堵:眼睛(方言)⑸“迁想妙得”说明要充分发挥联想才会得到妙的好的东西。

中国画论的几个问题

中国画论存在的几个问题包括:

1. 传统与现代的冲突:中国画作为传统绘画形式,在现代社会中遭遇新鲜的艺术观念和表达方式的冲击,在传承传统与创新发展之间存在困惑和分歧。

2. 技法与创作:中国画以线条为基础,重视细腻的工笔技法,但一些艺术家倾向于追求笔墨的表现力和自由度,在技法和创作风格之间难以确立平衡。

3. 客观与主观:中国画追求“写意”,强调艺术家对主题的理解和感受,但与此同时,艺术家也需要运用客观的观察和表达技巧来呈现作品,这两者之间的关系也是一个问题。

4. 观众的接受:中国画往往需要较高的艺术修养和文化背景才能理解和欣赏,但在现代社会中,观众对传统艺术的兴趣和了解逐渐减少,如何吸引更多的观众成为一个挑战。

5. 地区与个人的差异:中国地域辽阔,不同地区有不同的绘画传统和风格,艺术家之间也存在个人风格的差异,如何保持传统的多样性,又能形成一种共同的艺术语言,也是一个问题。

这些问题在中国画论中不断被讨论和探索,旨在推动中国画的发展和创新。

1工笔人物重点 第一章1.中国传统绘画在表现形式上分为工笔和写意两大类,人们一般以笔触洗练,水墨淋漓的方法完成的画称为写意画,把工整细致,色彩鲜丽的方法完成的画称为工笔画。

2.1973年和1979年先后在湖南长沙发现的战国时期的楚墓帛画《龙凤人物图》和《人物御龙图》是迄今为止能见到的最早的既有独立意义的绘画作品。

3.人物画至唐代达到中国绘画史上的高峰。

4.工笔人物画的发展,在历史经历过两个重要的时期,一是魏晋南北朝时期,一是盛唐时期.5.目前我能见到最早的卷轴人物画作品是东晋顾恺之的传世摹本《洛神赋图》《女史箴图>,和,《烈女图卷》。

6,东吴三国的曹不兴画佛像风格独特,被誉为《曹衣出水》,南朝宋国的陆探微,梁国的张僧繇,晋朝的卫协等各有所长。

7。

凹凸法或叫“渲染法”是吸取了印度佛像的画法才出现的,即使人物的衣服产生凹凸,分出阴阳向背增加了空间感,体积感,达到更高的视觉真实。

9: a 唐代的人物画由于国力强大,文化繁荣,总的面貌气度恢弘博大,刚劲厚重,工整浓艳,丰顾典丽代表作品和画家如阎立本的《步辇图》《历代帝王图》张萱的《虢国夫人游春图》周昉的《簪花仕女图》韩滉的《文苑图》。

b:唐代吴道子被后世称为“百代画圣”;画风 被当时称为“吴家样”特殊的线描画法被当时誉为“吴带当风”。

传其作品有《送子天王图》;《地狱变相图》;《鬼伯图》。

10宋代以后,人物画的社会地位逐渐让位于山水,花鸟画,盛唐面貌已不可见,风俗画有张择端的《清明河上图》;李嵩的《货郎图》;李唐的《采薇图》;马远的《踏歌图》还有李公麟的线描画法“淡毫轻墨,不施丹青”等。

11:壁画,敦煌壁画;山西芮城的永乐宫壁画.中国经典的庙堂壁画。

第二章 工笔人物画的基本特点其他一,以形写神,形神兼备:人物画的最大特点是“传神”,最高境界是神似,然而传神是建立在写形的基础之上的,顾恺之提出了“以形写神”的论点;既要注意对象的客观外在形体,更注重通过主观想象,对客观对象进行取舍,概括之后的“心中形象”。

一、春秋至两汉1、《左传》记载青铜器理论:“昔夏至有德也,远方图物,贡金就牧,铸鼎像物,百物而为之备,使民知神奸,”是中国绘画理论的最早“功能说”。

2、庄子由人生的修养经验,提炼出具有某种艺术性质、或某种性格的境界(美),大致可概括为“纯素”或“朴素”,直接影响于中国水墨艺术观念的产生和发展。

3、《淮南子》论画有:君形及谨毛失冒之说。

“君形”即主张传神,强调“神似”应为绘画创作的核心。

“谨毛失貌”指不能谨细微毛而失其大冒。

作画必须注意整体与局部的关系。

4、孔子提出“绘事后素”5、王充认为绘画功能不如文字著作。

6蔡邕首次把书、画、文结合在一起。

二、魏晋南北朝1、西晋陆机所提出的“宣物莫大于言,存形莫善于画”理论,首次指出了绘画艺术的特点。

西晋陆机把绘画与文学看得一样高:“丹青之兴,比雅颂之述作,美大业之馨香”。

并从文艺题材和分类上指出:“宣物莫大于言,存形莫大于画。

”东晋南朝,中国山水画日趋独立。

在此时期,山水画于山水诗同时出现,表明了人对自然世界的新认识。

2、东晋顾恺之在《画论》、《魏晋圣流画赞》、《画云台山记》中提出“迁想妙得”、“以形写神”论。

顾恺之画论的主要观点:以形写神顾恺之画论——以“写神”为中心;迁想妙得;悟对通神;通过人与环境的关系处理显示巧思,如以背景来衬托人物。

等等。

顾恺之“迁想妙得”,涉及艺术创作的心里活动,——讲究以情感体验为途径老观察,或者,主体之神通过想象与客体之神相互交融,以获得对象之“神”及其艺术表现;“凡画,人最难,次山水,次狗马,台榭一定器耳,难成而易好,不待迁想妙得也。

”迁想——画之前,观察、研究、体会所描绘的对象,椯摩对象之情态。

妙得——了解、掌握了对象的精神特征后,分析、提炼而获得艺术构思。

3、南朝宗炳写了中国第一篇正式的山水画论《画山水序》,提出山水“畅神”论,在其论山水功能时,首先谈到的是山水的“仁智之乐”。

提出了山水画“以形眉道”的主体构造,“澄怀味象”、“应目会心”的观照方式,以及“畅神”的体验和审美功能。

中国画论中的哲理

中国画论是中国传统绘画理论的总称,它包含了丰富的哲学思想。

以下是一些常见的中国画论中的哲理:

1. 天人合一:强调人与自然的和谐统一,将自然视为艺术家创作的源泉和灵感。

2. 阴阳相生:认为世界是由阴阳两种相互对立又相互依存的力量构成的,这种思想在中国画的构图、用色等方面都有体现。

3. 以形写神:主张通过描绘物体的外形来表现其内在的精神特质,强调形与神的统一。

4. 意境至上:强调画作的意境和神韵,认为一幅好的画作不仅要形似,更要神似,能够传达出作者的情感和思想。

5. 笔墨精神:强调笔墨的表现力和韵味,认为笔墨是中国画的灵魂所在。

6. 师法自然:主张艺术家要向自然学习,从自然中汲取创作的灵感和养分。

7. 气韵生动:认为一幅好的画作应该具有生动的气韵,能够让观者感受到其中的生命力和动感。

中国画论(2011-01-08 10:45:53)转载▼先秦至两汉绘画理论1、《尚书》命汝典乐,教胄子,直而温,宽而栗,刚而无虐,简而无傲。

诗言志,歌永言,声依永,律和声。

八音克谐,无相夺伦,神人以和。

提出了艺术审美的标准,一在教育的原则是“温宽刚简”二是和谐;审美观念初步形成。

2、《周易》古者包牺氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之文与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作八卦。

以通神明之德,以类万物之情。

(1)反映出绘画是观察自然,源于自然的结果。

(2)说明绘画的目的在于“以通神明之德,以类万物之情”具有主观目的性与社会功利意义。

这种认识可以视为绘画社会功能论的滥觞。

(3)原则追求----抽象。

3、《左传》在德不在鼎。

昔夏之方有德也,远方图物,贡金九牧,铸鼎象物,百物而为之备,使民知神、奸。

故民入川泽、山林,不逢不若。

螭魅魍魉,莫能逢之...对绘画社会教育功能的直接继承。

(1)它提出了“使民知神奸”的绘画观点,突出了艺术的社会教育意义。

(2)涉及艺术本体性问题“远方图物”与“铸鼎象物”美术与绘画中的模仿,写真性质初露倪端。

4、《老子》(1)明确提出了色彩美学观,反五色,提倡素朴。

“知其白,守其墨”推崇黑白色彩观。

(2)自然审美观,追求平淡,追求自然。

(3)意境审美观,用心体会,追求朴素,单纯,和谐的审美理想。

5、孔子:(1)绘事后素,仁是内在的,根本的,首要的,而表现在外在的礼虽然重要却居于仁之后。

(2)尽善尽美,在孔子看来,美与善必须相辅相成,相得益彰。

艺术作品既要有美的形式,又要有善的内容。

孔子的审美标准是很明确的,那就是尽善尽美,美的形式只有与善相统一,才是真正完美的艺术。

它们相互联系,相互统一。

孔子显然更注重内在的仁或善,更注重人的修养与艺术的教化作用,社会效果,为此后人品与画品,书品的结合埋下了认识的伏笔。

(3)文质彬彬,文与质既可以看做是艺术的两个方面----形式与内容,又可以看成是一个人的修养的两个方面----思想和风度,文是形式,是修饰,是外在的,质是内容,是品格,是内在的,一个人,一件艺术品缺少必要的形式就显得粗野,而只有形式,没有必要的内涵同样浮乏,不能动人。

论中国画与服装设计

摘要:本文通过对中国传统绘画的魅力进行分析,引出与现代服装设计的关系,强调现代服装设计对传统的继承不是外观,而是内在精神。

并进一步从不能再对传统元素视而不见或简单照搬了,必须主动识别和合理应用方面进行论述。

关键词:国画;服装设计;借鉴;创新

国画,代表东方艺术高峰的中国传统绘画,它深深的扎根在中国深厚的文化土壤之中,因此产生了独特的文化魅力与多样而又统一的格调。

中国传统绘画内涵丰富,它的笔墨技巧,独特的形式以及意境构成都是现代服装设计的源泉,作为设计师必须深入理解、正确解读,才能在设计中创造出新的意境、情趣、语汇和结构,才能使其作品体现出强烈的民族特色和浓厚的华夏民族艺术精神,也只有这样才能在世界服装舞台上独树一帜,创立自己的国际品牌。

如何认识传统绘画与现代服装设计的关系,成为设计师目前应该研究的问题。

一、中国传统绘画的特点与现代服装设计的关系

(一)形的衍生

自古以来中国的画家就奉行一种“天人合一”的哲学思想。

“以形写神”、“迁想妙得”,是国画最重要的画法之一,而这些正是国画形的归纳简化、寓义象征和夸张变形。

用笔、用墨、用线是中国画最重要的表现形式。

用线条的变化来表现节奏、韵律和神韵,大多不重视“写实”而重在传神。

现代服装师们在设计中着力于追求表现“不似之似”,“脱形写神”,采取概括、抽象等方法,设计是来源于生活但又经过概括、提炼的美,那是由复杂到简单的过程的演变。

同时也可以从传统绘画中提取其形的原素,然后用切割、错位、变异等方法,将其进行新的设计重组,最后再将这种立足在传统绘画原形上,而又对原形不断分解、转变和重构的衍生形糅合到现代服装设计之中。

在形式美的追求上国画艺术与现代服装设计有着共同的法则:“变化与统一”。

在变化与统一中又包含着“对比与和谐”、“多样与协调”的关系。

在艺术中没有统一则“ 乱” ,没有变化则“ 板” 。

因此要将统一与变化二者融会贯通,在统一中求变化,或是在变化中求得统一。

所以能够掌握和灵活运用统一与变化规律进行服装设计对一个设计师来说是非常重要的。

(二)内涵的传承

中国画具有中国文化的象征意义,因为在国画表现了中国文化的内涵,文化传承了中国画家似是而非的意象和感知,国画的寓意性因此而体现。

在传统意义上,中国的画家在描绘事物时,会把表露自己的意境放在第一位,“物”仅仅只是一个引子。

例如,将竹子最具特征和美的姿态归纳为一种“概念性”符号,竹子被众多的文人画家们所喜爱,借助竹子“宁折不弯”、“虚心向上”、“清气昂然”的

形象,表达文人画家心中那种君子竹的情结。

中国画是意在形中,形赋生命,形神兼备,情景交融。

现代服装设计是要结合传统文化的,使国画与服装设计相结合,这种结合时内涵的结合而不仅仅是国画“形”的运用。

在中国的传统文化中,注重形与内涵的结合才是最为成功的表现,因此设计师应该明确哪些元素能够表现中国画的形,而这些元素又如何传递了文化的内涵,只有将形与神深刻挖掘出来,设计出的作品才具有更加深刻的创意思想。

充分展示中国传统文化理念与现代服装设计紧密结合的魅力。

(三)意境的演化。

“贵在含蓄”、“创作立意”、“意在笔先”,这些是中国画家在意境上所追求“大智若愚”、“大音稀声”的浪漫、虚无的境界,在构图上的“笔断意连”“立象以尽意”表达的就是“意”,它是通过物象有塑造所要表达出来的作者思想感情。

“留白”是中国画最古老、最著名的画法,南宋山水画家马远就因常常只画一个角落而得名”马一角”,剩下的留白就是人的意境,因此却留白并不是感受到空白,留白处更有韵味。

意境是艺术表现的灵魂,是主观感受与客观物象的复合体。

给人留出想象空间是留白的精髓,“画外有画”“、无中生有”让人们根据当时心境的去想象寻求“景外之趣”。

“绘事不难写形,而难于得意”,说的就是这个意思。

在现在这个快速而又流于表面的时代,现代服装设计应该既能表达一定的艺术性和文化内涵。

设计师在把握服装时尚设计方向的同时,要能秉承隐藏在传统绘画形式背后的传统文化精神,摆脱传统形式束缚的同时,将“意”巧妙的运用到设计中,让消费者根据自己生活经验去寻求“景外之趣”。

意境,是一种设计的艺术语言,为服装设计独具匠心的构思增添了具有价值的表现形态,为服装设计提供了一种创作思想及表现手法,因而我们有信心设计创造出中国人认为时尚,而各国友人认为具有中国民族特色的国际服装品牌。

二、怎样才能使我国服装既有现代感又具有民族传统的神韵

目前,我国服装企业在走世界品牌道路上遇到的主要难题之一就是无法自如把握产品风格,其重要表现是产品设计上的没有独特的“中国魅力”。

在中国的传统(下转第47页)

(上接第27页)元素无数次被世界著名设计师借鉴,而被世界认识之后,我们不能再对传统元素视而不见或简单照搬了,必须主动识别和合理应用。

如何将中国传统绘画元素运用到现代服装的创新和发展中,如何才能把中国传统文化精神传承到现代服装中?我们一直强调传统与现代相结合,但不能只是在形式和表面上的继承,我们要继承的不仅是形式,而是内在精神,这才是传统文化的闪光之处,也是创新思维的源泉。

不能只对外观的借鉴,而要把对传统文化精髓独到的理解结合到现代服装的流行趋势中,使用国际的流行语汇来表述民族的独特审美情趣,这样才能设计出既符合时代潮流,又能体现中国民族传统文化的服装。

中国画具有极其深厚的文化底蕴和极其广阔的再创造空间,是设计师们取之

不尽、用之不竭的创意源泉。

在吸纳和借鉴中,设计师的眼光应该更远一点,思路更多变一点,我们要吸取的不仅是传统绘画中那些绚烂的色彩、精美的图案、造型优美的形式等表面元素,更多的是要领悟传统服绘画的精髓。

这样,才能完全将现代服饰文化的潜在内涵展现出来。