八年级物理-8.3_大气压与人类生活

- 格式:doc

- 大小:1.04 MB

- 文档页数:4

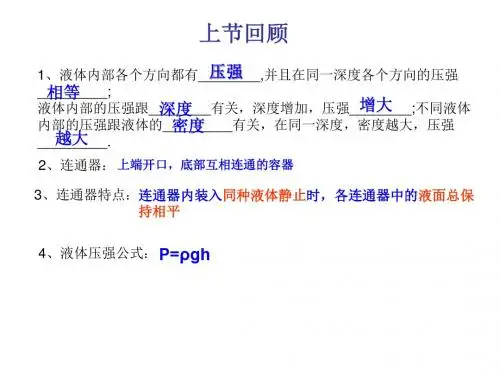

物理笔记(8.3大气压与人类生活)一、大气压的存在1.大气压强:包围在地球周围的空气层叫大气层。

大气对浸在它里面的物体产生压强叫做大气压强,简称大气压或气压。

2.产生原因:包围地球的空气由于受重力的作用且能够流动,因而对浸在它里面的物体产生压强。

同液体一样,空气内部向各个方向都有压强,且某一点向各个方向的压强大小相等。

3.证明大气压的存在--马德堡半球实验还有覆杯实验、鸡蛋被空气压入瓶中的实验等。

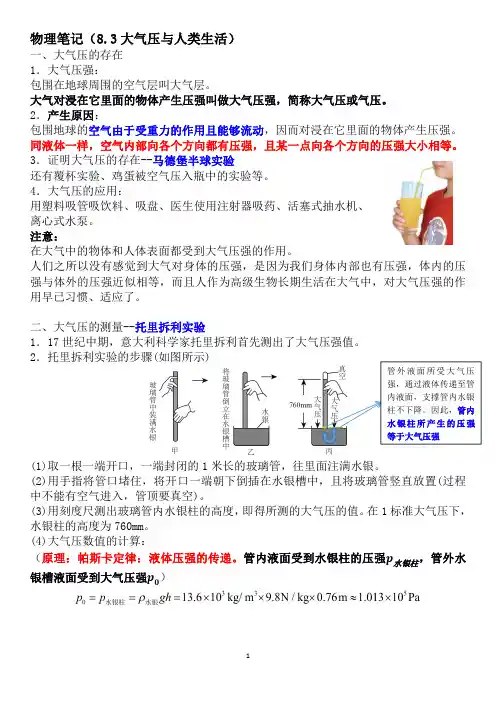

4.大气压的应用:用塑料吸管吸饮料、吸盘、医生使用注射器吸药、活塞式抽水机、离心式水泵。

注意:在大气中的物体和人体表面都受到大气压强的作用。

人们之所以没有感觉到大气对身体的压强,是因为我们身体内部也有压强,体内的压强与体外的压强近似相等,而且人作为高级生物长期生活在大气中,对大气压强的作用早已习惯、适应了。

二、大气压的测量--托里拆利实验1.17世纪中期,意大利科学家托里拆利首先测出了大气压强值。

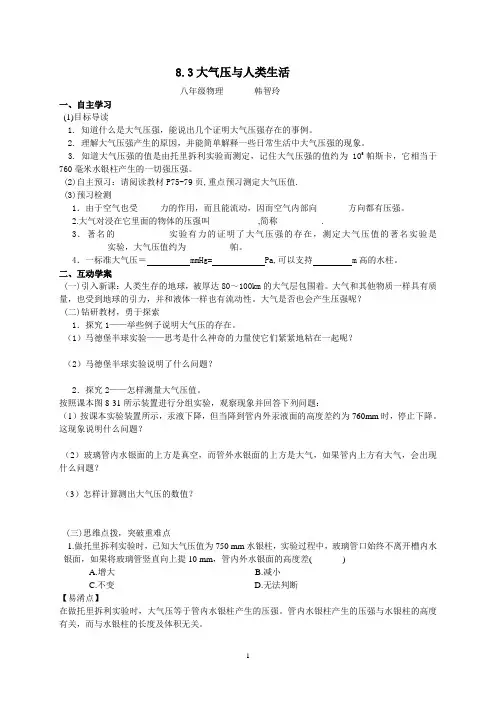

2.托里拆利实验的步骤(如图所示)(1)取一根一端开口,一端封闭的1米长的玻璃管,往里面注满水银。

(2)用手指将管口堵住,将开口一端朝下倒插在水银槽中,且将玻璃管竖直放置(过程中不能有空气进入,管顶要真空)。

(3)用刻度尺测出玻璃管内水银柱的高度,即得所测的大气压的值。

在1标准大气压下,水银柱的高度为760mm。

(4)大气压数值的计算:(原理:帕斯卡定律:液体压强的传递。

管内液面受到水银柱的压强 水银柱,管外水银槽液面受到大气压强 )管外液面所受大气压强,通过液体传递至管内液面,支撑管内水银柱不下降。

因此,管内水银柱所产生的压强等于大气压强3.托里拆利实验注意事项(1)玻璃管中要充满水银,不能留有气泡;管内若有气泡,会使测量结果偏小。

(2)在做实验时要将玻璃管竖直放置(便于测量)。

(3)测量高度时要测水银槽液面到玻璃管中水银液面的竖直高度。

(4)若将玻璃管倾斜,所测水银柱竖直高度不变;换成更粗或更细的玻璃管,水银柱竖直高度不变;若将玻璃管提起(不能超过水银槽液面)或者下压(管顶仍留有真空),水银柱竖直高度不变。

8.3大气压与人类生活八年级物理韩智玲一、自主学习(1)目标导读1. 知道什么是大气压强,能说出几个证明大气压强存在的事例。

2. 理解大气压强产生的原因,并能简单解释一些日常生活中大气压强的现象。

3. 知道大气压强的值是由托里拆利实验而测定,记住大气压强的值约为105帕斯卡,它相当于760毫米水银柱产生的一切强压强。

(2)自主预习:请阅读教材P75-79页,重点预习测定大气压值.(3)预习检测1.由于空气也受_____力的作用,而且能流动,因而空气内部向_______方向都有压强。

2.大气对浸在它里面的物体的压强叫___________,简称__________.3.著名的____________实验有力的证明了大气压强的存在,测定大气压值的著名实验是___________实验,大气压值约为__________帕。

4.一标准大气压= mmHg= Pa,可以支持 m高的水柱。

二、互动学案(一)引入新课:人类生存的地球,被厚达80~100km的大气层包围着。

大气和其他物质一样具有质量,也受到地球的引力,并和液体一样也有流动性。

大气是否也会产生压强呢?(二)钻研教材,勇于探索1.探究1——举些例子说明大气压的存在。

(1)马德堡半球实验——思考是什么神奇的力量使它们紧紧地粘在一起呢?(2)马德堡半球实验说明了什么问题?2.探究2——怎样测量大气压值。

按照课本图8-31所示装置进行分组实验,观察现象并回答下列问题:(1)按课本实验装置所示,汞液下降,但当降到管内外汞液面的高度差约为760mm时,停止下降。

这现象说明什么问题?(2)玻璃管内水银面的上方是真空,而管外水银面的上方是大气,如果管内上方有大气,会出现什么问题?(3)怎样计算测出大气压的数值?(三)思维点拨,突破重难点1.做托里拆利实验时,已知大气压值为750 mm水银柱,实验过程中,玻璃管口始终不离开槽内水银面,如果将玻璃管竖直向上提10 mm,管内外水银面的高度差( )A.增大B.减小C.不变D.无法判断【易淆点】在做托里拆利实验时,大气压等于管内水银柱产生的压强。

教案:沪粤版八年级物理下册教案:8.3 大气压与人类生活一、教学内容1. 大气压的概念和意义2. 大气压的测量工具——气压计3. 大气压的应用实例4. 大气压与海拔高度、气温的关系二、教学目标1. 让学生了解大气压的概念,知道大气压的存在及其在生活中的应用。

2. 培养学生运用物理知识解决实际问题的能力。

3. 培养学生对自然科学的兴趣和探究精神。

三、教学难点与重点1. 重点:大气压的概念及其在生活中的应用。

2. 难点:大气压与海拔高度、气温的关系。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体课件、气压计、玻璃瓶、水、纸片、注射器等。

2. 学具:笔记本、笔、实验报告单等。

五、教学过程1. 实践情景引入:教师通过展示一个实验现象,让学生观察并思考:为什么覆杯实验中的水不会流出?引导学生认识到大气压的存在。

2. 知识讲解:教师讲解大气压的概念、测量工具——气压计以及大气压的应用实例。

3. 实验演示:教师演示大气压与海拔高度、气温的关系实验,让学生直观地感受大气压的变化。

4. 随堂练习:教师给出一些与大气压有关的实际问题,让学生运用所学知识解决。

5. 小组讨论:学生分组讨论大气压在生活中的应用,分享自己的发现和感悟。

六、板书设计1. 大气压的概念2. 气压计的作用3. 大气压的应用实例4. 大气压与海拔高度、气温的关系七、作业设计1. 作业题目:(1)简要描述大气压的概念及其意义。

(2)列举两个大气压在生活中的应用实例。

(3)解释大气压与海拔高度、气温的关系。

2. 答案:(1)大气压是指大气对物体表面单位面积的压力。

大气压的存在使得我们能够呼吸、覆杯实验中水不流出等。

(2)实例1:吸管喝饮料;实例2:抽水机抽水。

(3)大气压随海拔高度的增加而减小,随气温的升高而增大。

八、课后反思及拓展延伸1. 课后反思:教师在本节课结束后,反思自己的教学方法、教学内容是否适合学生,是否达到了教学目标。

2. 拓展延伸:学生可以进一步探究大气压在生活中的其他应用,如气象预报、航空等领域。

教案:沪粤版初中物理八年级下册 8.3 大气压与人类生活一、教学内容1. 教材章节:沪粤版初中物理八年级下册第8.3节大气压与人类生活。

2. 详细内容:(1) 了解大气压的概念及其与高度的关系。

(2) 探究大气压在生活中的应用实例,如吸管喝饮料、钢笔吸墨水、抽水机等。

(3) 分析大气压对人类生活的影响,如呼吸、血压等。

二、教学目标1. 让学生掌握大气压的概念及其与高度的关系。

2. 培养学生观察生活、发现生活中物理现象的能力。

3. 引导学生理解大气压在人类生活中的重要作用,提高学生对物理知识的认识。

三、教学难点与重点1. 难点:大气压的概念及其与高度的关系。

2. 重点:大气压在生活中的应用实例及其对人类生活的影响。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体课件、实验器材(如吸管、杯子、钢笔、墨水、抽水机等)。

2. 学具:笔记本、笔。

五、教学过程1. 导入:通过提问方式引导学生回顾上一节课的内容,为新课的学习做好铺垫。

2. 理论讲解:(1) 讲解大气压的概念,引导学生理解大气压的存在。

(2) 介绍大气压与高度的关系,让学生了解大气压随高度变化的规律。

3. 实例分析:(1) 让学生观察吸管喝饮料的现象,引导学生发现大气压的作用。

(2) 分析钢笔吸墨水的原理,解释大气压在其中的作用。

(3) 讲解抽水机的工作原理,让学生了解大气压在抽水过程中的作用。

4. 讨论与思考:(1) 让学生思考大气压在日常生活中还有哪些应用实例。

(2) 引导学生分析大气压对人类生活的影响,如呼吸、血压等。

六、板书设计1. 大气压的概念2. 大气压与高度的关系3. 大气压的应用实例4. 大气压与人类生活的关系七、作业设计1. 请列举生活中至少三个利用大气压的实例,并解释其原理。

2. 请分析大气压对人类生活的影响,举例说明。

八、课后反思及拓展延伸1. 课后反思:(1) 学生对本节课内容的掌握情况。

(2) 教学过程中是否存在不足,如何改进。

(3) 如何更好地激发学生对物理学科的兴趣。

8.3 大气压与人类生活【教学目标】1. 知识与技能(1) 知道大气压强的存在,知道托里拆利实验的原理、过程和结论;(2) 了解大气压强产生的原因;(3) 知道大气压强与高度和天气有关;(4) 通过演示实验,培养学生的观察能力和分析能力;(5) 通过对托里拆利实验的学习,培养学生的思维能力。

2. 过程与方法(1) 学生进行实验探究,估测大气压的大小,体会科学探究的过程;(2) 通过对托里拆利实验的学习,使学生理解用液体压强来研究大气压强的等效替代法。

3. 情感、态度和价值观(1) 通过演示实验,激发学生学习的兴趣和求知欲;(2) 运用大气压强知识解释生活和生产中的有关现象,使学生体会到物理知识与生活的密切关系,具有将物理知识用于解释日常生活现象的意识;(3) 通过对托里拆利实验的学习,培养学生热爱科学的精神,培养学生的创新意识。

【教学重点】大气压强的存在和大气压强的测定。

【教学难点】理解托里拆利实验的原理。

【教学器材】塑料瓶、水杯、硬纸片、杯子、气球、塑料挂钩的吸盘、长度不同的几报告。

(2)设计一个给鸡自动饮水的装置,并解释其原理。

【教学小结】本节的重点是知道大气压强的存在和大气压强的测定,难点是理解托里拆利实验的原理。

生活中存在很多大气压的现象,教学时,应该紧密联系生活实际,多做实验,加强学生对大气压的感性认识,使学生感受到物理知识在生活中的普遍性。

在讲解托里拆利实验的原理时,引导学生进行分析、讨论,设计改进实验装置,得出与托里拆利实验相似的实验,引导学生理解测大气压的原理,再引入托里拆利实验的录像,对学生进行讲解,易于学生理解接受。

本节课通过演示实验,调动了学生的兴趣和求知欲,培养学生的观察能力和分析能力;通过动手实验,培养学生的探究意识、探究能力和创新精神。

教案:沪粤版八年级物理下册《8.3 大气压与人类生活》一、教学内容本节课的教学内容来自沪粤版八年级物理下册第8章第3节《大气压与人类生活》。

本节课的主要内容有:1. 了解大气压的概念及其单位。

2. 掌握大气压与高度的关系。

3. 探究大气压在生活中的应用实例。

二、教学目标1. 让学生掌握大气压的概念及其单位,了解大气压与高度的关系。

2. 培养学生运用物理知识解决实际问题的能力。

3. 培养学生的观察能力、动手实践能力和团队协作能力。

三、教学难点与重点重点:大气压的概念及其单位,大气压与高度的关系。

难点:大气压在生活中的应用实例分析。

四、教具与学具准备教具:多媒体课件、实验器材(如气压计、水银柱、气球等)。

学具:课本、笔记本、实验报告单。

五、教学过程1. 实践情景引入:讲述一个关于大气压的日常生活实例,如吸管喝饮料、用吸盘挂钩挂物品等,引发学生对大气压的兴趣。

2. 知识讲解:(1)介绍大气压的概念及其单位。

(2)讲解大气压与高度的关系,通过实验演示大气压随高度变化的规律。

3. 实例分析:分析生活中的一些现象,如吸管喝饮料、用吸盘挂钩挂物品等,引导学生运用大气压的知识解释这些现象。

4. 随堂练习:设计一些有关大气压的题目,让学生现场解答,巩固所学知识。

5. 小组讨论:让学生分组讨论,思考大气压在生活中的应用,并汇报讨论成果。

6. 课堂小结:7. 布置作业:设计一些有关大气压的作业题目,让学生课后巩固所学知识。

六、板书设计板书内容:1. 大气压的概念及其单位2. 大气压与高度的关系3. 大气压在生活中的应用实例七、作业设计1. 作业题目:(1)简述大气压的概念及其单位。

(2)画出大气压与高度的关系图。

(3)举例说明大气压在生活中的应用。

2. 答案:(1)大气压的概念:大气对单位面积上的压力。

单位:帕斯卡(Pa)。

(2)大气压与高度的关系:大气压随高度的增加而减小。

(3)大气压的应用实例:吸管喝饮料、用吸盘挂钩挂物品等。

8.3 大气压与人类生活教学目标知识目标1.通过实验或事例,体验大气压的存在。

会用大气压相关知识解释生活中常见的现象。

2.了解大气压的测量方法和估测方法,知道1个标准大气压的数值,认识气压计。

3.了解大气压随高度的变化规律,知道大气压对人体的影响。

4.知道水的沸点与气压的关系,了解高压锅的工作原理。

教学重、难点教学重点:体验大气压强的存在,感知大气压强的大小。

教学难点:1.理解大气压产生的原因及方向;2.托里拆利实验及原理;3.感知大气压的大小。

教学准备玻璃杯,硬纸片,注射器,两个皮碗口,橡皮帽,钩码,长滴管,红墨水,多媒体课件等。

教学过程一、新课引入演示实验1:(1)将硬纸片平放在平口玻璃杯口,用左手按住,用右手拿起玻璃杯并将其倒置过来(提醒学生注意观察),放开左手后,看到什么现象?(硬纸片掉下)(2)将玻璃杯装满水,仍用硬纸片盖住玻璃杯口,用左手按住,用右手拿起玻璃杯并将其倒置过来,暂不放开左手,先请同学们猜一猜:放开左手后,看到什么现象?老师演示实验。

(硬纸片没有掉下来)演示实验2:将挂物钩的吸盘压在光滑的墙壁上,再将重物挂在钩上,吸盘仍然不会脱落。

教师讲述:同学们想知道实验时,硬纸片和吸盘不会掉下来的原因吗?学习了这节课的知识,就知道了。

二、新课教学探究点一:怎样知道大气有压强教师讲解:地球周围被厚厚的空气层包围着,这层空气叫大气层。

空气由于受重力作用,而且能流动,因而空气内部向各个方向都有压强。

大气对浸在它里面的物体的压强,叫作大气压强,简称大气压。

阅读:马德堡半球实验讲述:空气把两个铜半球紧紧地压在一起,16匹马才把它们拉开。

对于这个实验,同学们想试一试吗?现在,我们模仿马德堡半球实验来做一做。

学生实验:学生照下图做实验,两个皮碗口对口挤压。

然后两手用力往外拉(用较大的力才能拉开)。

总结:马德堡半球实验不仅证明了大气压强的存在,还表明大气压强是很大的。

那么大气压强有多大呢?探究点二:怎样测量大气压学生活动:估测大气压。

《8.3 大气压与人类生活》教学导案【学习目标】1、能列举证明大气压存在的实验现象,并能用大气压解释有关现象。

2、能说出标准大气压的数值,说出测量大气压的工具:水银压强计和空盒压强计。

【重点和难点】1、气压的观测;2、大气压存在的证明。

理解大气压的大小。

【教学过程】预习1、大气压产生的原因:上一节液体压强产生的原因:液体受______ 作用且有_____性,因而对浸入其中的物体有压强,同理,空气对浸入其中的物体也有压强,这个压强就叫大气压强,简称大气压或气压。

2、除课本P75图8-26。

你还能举出那些例子证明大气压的存在?3、看P77图8-31思考为什么水银柱产生的压强等于大气压的值。

4、1标准大气压=_______水银柱产生的压强=_______Pa5、大气压的测量:气压计的种类:____________和___________。

6、大气压的大小与_______有关,还与______有关。

大气压随高度的升高而_____。

根据此原理可以用气压计制造出高度计。

此种高度计的准确性很高吗?7、P80想想议议:抽水机的工作原理怎样?新课学习一、大气压的存在。

1、探究实验:用一个中医针灸的小瓷罐和一个煮熟的去皮鸡蛋。

把鸡蛋放在罐口,将落不下去。

现在把一块棉花用水粘在罐的内壁用火柴将棉花点燃后立即把鸡蛋放在罐口,注意观察有什么现象?结论:本实验说明,大气对周围都存在______。

二、大气压的测量。

1、探究实验二:P76想想做做。

是如何算出大气压的大小?2、托里拆利实验的原理是什么?这个实验又说明了什么?练习:1、_______首先测出了大气压值,1标准大气压=___水银柱产生的压强=______Pa。

2、托里拆利实验中,思考下面情况下水银柱的高度差是否发生变化:①当玻璃管倾斜时_____。

②当玻璃管提高时(下端未露出水银面)____。

③当玻璃管下压时(上端有真空)_______ ④当玻璃管变粗时_______。

8.3 大气压与人类生活

学习目标

1.通过动手实验,观察现象确认大气压的存在;能说出几个证明大气压存在的

例子。

2.重点:描述托里拆利实验测大气压的方法;说出标准大气压的大小。

3.解释大气压随高度的增加而减小,大气压强的大小可以用气压计来测量;说出高压锅的原理,判

断液体的沸点跟表面气压的关系。

4.运用大气压知识解释日常生活、生产中的有关现象,体会物理与生活的紧密联系。

预习导案

一、怎样知道大气有压强

1.估算一下你教室里空气的质量有多大?重力有多大?(空气的密度ρ=1.29 kg/m3)

思考:空气有质量,受到重力的作用,空气对浸在它里面的物体是否有压力的作用?在压力作用面上是否产生压强?

2.将玻璃杯注满水,用硬纸片盖住杯口,将玻璃杯倒置如图所示。

实验现象是。

分析原因:。

以上现象说明,空气内部各个方向也都存在压强,这种压强称为,简

称。

3.著名的马德堡半球实验有力地证明了的存在。

二、怎样测量大气压

4.意大利科学家用如图所示的实验装置首先测定了大气压的值。

由于玻璃管内部没

有,管内汞面上方形成,管外汞面上受到大气压强,大气压支持着玻璃管内的汞柱。

此时的大气压强跟管内的汞柱产生的压强。

5.*探究活动:设计实验,用所给的器材测出教室里大气压有多大?写出实验的步骤。

实验器材:长约1 m一端封闭的玻璃管、汞槽、米尺、水银、乳胶手套。

实验步骤:

6.利用托里拆利实验装置测量大气压强时,当玻璃管内的水银柱稳定后,在玻璃管的顶部穿一小

孔,那么管内的水银液面将()

A.保持不变

B.逐渐下降,最终与管外液面相平

C.逐渐上升,最终从小孔中流出

D.稍微下降一些

7.*1标准大气压约等于Pa,相当于mm高的汞柱产生的压强。

8.人们常用来测量气压的仪器有、等。

三、大气压与人类生活

9.离地面越高的地方,空气越,大气压强,所以大气压随高度的增加

而。

10.人为什么会出现高山反应?

11.由探究沸点与气压的关系实验可知:液体表面上气压越高,液体的沸点。

反之,气压越

低,液体的沸点。

在1个标准大气压下,水的沸点是。

12.高山上煮鸡蛋,用再大的火鸡蛋也煮不熟的原因是()

A.高山上气温太低

B.炉火温度不够

C.水沸腾的时间太短

D.大气压小,水的沸点低

13.*在高山上为什么要用高压锅煮饭?

合作探究

1.为测量大气压强的数值,实验小组进行如下实验,将塑料挂钩吸盘按压在光滑水平玻璃下面,挤

出塑料吸盘内的空气,测出吸盘压在玻璃上的面积为S;将装适量细沙的小桶轻轻挂在吸盘下面的塑料挂钩上,如图所示,用小勺轻轻向桶内加细沙,直到塑料吸盘刚好脱落玻璃板,测出此时塑料挂钩、小桶和沙的总重力为G。

(1)吸盘即将脱离玻璃板时,空气对塑料吸盘的压力大小是G,所测大气压强的数值是错误!未找

到引用源。

(2)该方法所测大气压强数值往往比实际值小一些,你认为产生这一误差的原因可能是(一条即

可):。

2.*问题思考:做托里拆利实验中的汞液有毒,可不可以换成水来进行实验,分析其利弊。

3.实验探究:液体沸点与气压的关系是怎样的?

实验器材:烧瓶、酒精灯、铁架台、石棉网、大注射器。

实验步骤:(1)如图所示,将水加热至沸腾后停止加热,水停止沸腾;

(2)用大注射器抽出瓶内空气。

现象:。

分析论证:。

结论:。