7.4形态分析

- 格式:ppt

- 大小:21.94 MB

- 文档页数:236

外周血细胞形态分析标准操作程序1 检验目的规范外周血细胞形态学检查,对各仪器达到复检规则的样本进行复片检查,给临床有关疾病的诊断、观察疾病的变化及治疗效果提供重要的参考依据。

2 用于检验程序的原理把血液制成细胞分布均匀的薄膜涂片,用瑞氏-姬姆萨染料染色,观察各种细胞数量、形态和质量的变化。

3 性能参数不适用。

4 原始样品系统血液标本详见《血常规标本的采集与处理程序》。

5 容器和添加剂类型血液标本采集的容器是一次性含 EDTA-K2 抗凝剂的真空采血管;添加剂是EDTA-K2 抗凝剂。

采集方法:准确采集静脉血 2.0ml 于上述容器中,轻轻颠倒混匀或直接取手指血 20μl。

要求量准,采血顺利,不能出现凝块。

取手指血或抗凝血于洁净的玻片上制片。

6 所需设备和试剂6.1 仪器、器材:显微镜或 DM96 自动阅片机、玻片6.2 试剂6.2.1 瑞氏-姬姆萨染色液6.2.2 磷酸盐缓冲液(自配):称取 10 克 KH2PO4,用 1000ml 蒸馏水溶解为 1%浓度的 KH2PO4 溶液,称取 7 克 NaHPO4,用 700ml 蒸馏水溶解为 1%浓度的2Na2HPO4 溶液,取 900 毫升 1%浓度的 KH2PO4溶液和 600 毫升 1%浓度的Na2HPO4 溶液混匀,再用蒸馏水加至 3000 毫升,充分混匀。

配制的缓冲液的 pH 值范围应该在 6.4-6.8。

7 程序步骤仪器器材/试剂准备→样本编号→制片→染色→镜检→分析测定结果→结果审核签发。

应在取血后4小时内完成血涂片制作。

7.1 样本编号按顺序将样本编号,认真核对检验目的、病人姓名、性别、科室、床号、血液质量,如有疑问应及时与临床联系。

如采血量不够、有凝块或有溶血现象等,须申请重留标本。

7.2 制片采用 SP1000I 自动推片机或手工制片。

将样本混匀后取 5~10ul 滴于玻片上,并在玻片上注明患者姓名、样本编号,推制厚薄适宜的血膜片。

在担当尽责中实践运用好“四种形态”作者:马骏来源:《廉政瞭望》2016年第11期实践运用监督执纪“四种形态”,知易行难,关键在落实,根本在担当。

今年以来,绵阳市纪委以“敢担当、能担当、善担当”的奋发状态和务实举措,积极推动“四种形态”落地生根,促进管党治党从宽松软走向严紧硬。

压紧压实责任,强化敢担当的自觉鲜明“‘四种形态’主责在党委”“严管就是厚爱”等理念,督促各级党委、纪委敢于担当,加强党员干部日常教育管理监督,把“全面”和“从严”的要求落到实处。

一是压实主体责任,强化党委运用“四种形态”的自觉性。

喊响“不抓党风廉政建设是失职”,明确对党员批评教育、组织处理、纪律处分都是党委的职责,列入主体责任清单,把责任落实到各级党委及主要负责人。

市委以上率下,出台加强领导班子思想政治建设“十项规定”,带头严格民主生活会、“三会一课”等党内政治生活,让咬耳扯袖、红脸出汗成为常态,把“管”和“治”体现到日常。

目前,绵阳市委正在制定谈话提醒《工作方案》,进一步把责任担当起来。

二是更新执纪观念,强化纪委运用“四种形态”的主动性。

强调“查办大案要案是成绩,抓早抓小更是成绩”,把“四种形态”贯穿监督执纪全过程,用纪律管住大多数。

今年1~9月,绵阳“四种形态”比例分别为72.8%,18.1%,7.4% ,1.7%,把纪律和规矩挺在了前面。

三是从严问责追究,增强倒逼“四种形态”落实的威慑性。

坚持“动员千遍,不如问责一次”,以责任追究这个“撒手锏”破解个别干部“不愿监督、不敢监督”的难题。

今年以来,绵阳追究主体责任不落实的13件48人、追究监督责任不落实的9件16人。

为推动失责必问、问责必严成为常态,正在完善全市“一案双查”实施办法,制定惩防体系建设与执行责任追究办法,进一步倒逼各级党委纪委把“四种形态”落实到位。

鲜明执纪特色,形成能担当的效果坚持以“四种形态”为监督执纪的总揽,突出执纪特色,恰当运用批评教育、诫勉谈话、组织调整、轻处分、重处分等方式进行处理,达到治“病树”、拔“烂树”、护“森林”的目的。

细菌形态结构观察实验报告精品篇生物学实验报告报告题目培养基的制备与灭菌姓名刘伟学号055656565指导教师:xxxxxx学习中心培养基的制备与灭菌一、目的要求1. 掌握微生物实验室常用玻璃器皿的清洗及包扎方法。

2. 掌握培养基的配置原则和方法。

3. 掌握高压蒸汽灭菌的操作方法和注意事项。

二、基本原理牛肉膏蛋白胨培养基:是一种应用最广泛和最普通的细菌基础培养基,有时又称为普通培养基。

由于这种培养基中含有一般细胞生长繁殖所需要的最基本的营养物质,所以可供细菌生长繁殖之用。

高压蒸汽灭菌:主要是通过升温使蛋白质变性从而达到杀死微生物的效果。

将灭菌的物品放在一个密闭和加压的灭菌锅内,通过加热,使灭菌锅内水沸腾而产生蒸汽。

待蒸汽将锅内冷空气从排气阀中趋尽,关闭排气阀继续加热。

此时蒸汽不溢出,压力增大,沸点升高,获得高于100℃的温度导致菌体蛋白凝固变性,而达到灭菌的目的。

三、实验材料1. 药品:牛肉膏、蛋白胨、nacl、琼脂、1mol/l的naoh和hcl溶液。

2. 仪器及玻璃器皿:天平、高压蒸汽灭菌锅、移液管、试管、烧杯、量筒、三角瓶、培养皿、玻璃漏斗等。

3. 其他物品:药匙、称量纸、ph试纸、记号笔、棉花等。

四、操作步骤(一)玻璃器皿的洗涤和包装1.玻璃器皿的洗涤玻璃器皿在使用前必须洗刷干净。

将三角瓶、试管、培养皿、量筒等浸入含有洗涤剂的水中.用毛刷刷洗,然后用自来水及蒸馏水冲净。

移液管先用含有洗涤剂的水浸泡,再用自来水及蒸馏水冲洗。

洗刷干净的玻璃器皿置于烘箱中烘干后备用。

2.灭菌前玻璃器皿的包装(1)培养皿的包扎:培养皿由一盖一底组成一套,可用报纸将几套培养皿包成一包,或者将几套培养皿直接置于特制的铁皮圆筒内,加盖灭菌。

包装后的培养皿须经灭菌之后才能使用。

(2)移液管的包扎:在移液管的上端塞入一小段棉花(勿用脱脂棉),它的作用是避免外界及口中杂菌进入管内,并防止菌液等吸入口中。

塞入此小段棉花应距管口约0.5cm左右,棉花自身长度约1~1.5cm。

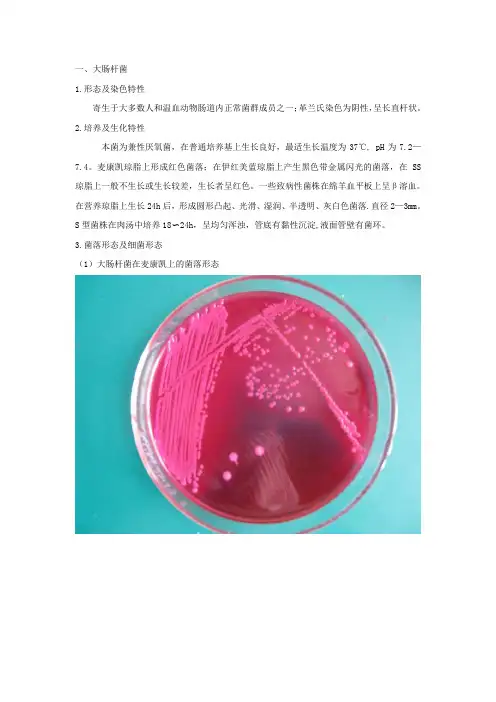

一、大肠杆菌

1.形态及染色特性

寄生于大多数人和温血动物肠道内正常菌群成员之一;革兰氏染色为阴性,呈长直杆状。

2.培养及生化特性

本菌为兼性厌氧菌,在普通培养基上生长良好,最适生长温度为37℃, pH为7.2—7.4。

麦康凯琼脂上形成红色菌落;在伊红美蓝琼脂上产生黑色带金属闪光的菌落,在SS 琼脂上一般不生长或生长较差,生长者呈红色。

一些致病性菌株在绵羊血平板上呈β溶血。

在营养琼脂上生长24h后,形成圆形凸起、光滑、湿润、半透明、灰白色菌落.直径2—3mm。

S型菌株在肉汤中培养18〜24h,呈均匀浑浊,管底有黏性沉淀,液面管壁有菌环。

3.菌落形态及细菌形态

(1)大肠杆菌在麦康凯上的菌落形态

(2)大肠杆菌在伊红美兰上菌落形态

4.细菌革兰氏染色镜下形态

5.大肠杆菌。

*§7.4其它常用的单方程应用模型在单方程应用模型中,除了生产函数、需求函数和消费函数外,投资函数和货币需求函数也占有重要地位。

但是这两类模型所反映的经济行为,即投资行为和货币需求行为,与经济体制、决策方式等非经济因素有密切的联系,因而,目前在中国还缺少规范的投资行为和货币需求行为,当然也不可能建立既能很好地描述历史又有合理的经济解释的投资函数和货币需求函数模型。

在本节中只是简单地介绍西方国家投资函数和货币需求函数模型的发展,以及比较成功的模型。

关于其它常用的单方程应用模型,例如就业模型、进出口模型、财政收支模型、收入分配模型等,在本书第六章关于中国宏观经济模型的讨论中将逐一介绍。

一、投资函数模型⒈ 加速模型投资函数模型是投资与决定投资的诸因素之间关系的数学描述,也是一定的投资行为理论的数学描述。

在西方传统的市场经济国家,投资行为理论研究主要包括两个问题,一是最优资本存量是如何决定的,二是实际资本存量如何调整到最优资本存量。

投资活动是形成资本存量的过程,所以它与经济增长之间的关系是通过资本存量的变化实现的。

这就决定了投资函数是由投资额、资本存量或增量和经济活动水平或增量,以及它们之间的关系构成的函数。

常见的几种重要的投资函数模型的一般形式为:I f Y t t t =+()∆μ (7.4.1) I f Y K t t t t =+-(,)1μ (7.4.2) I f Y Y I t t t t t =+--(,,)11μ (7.4.3) I f Y Y I t t t t t =+--(,,)∆11μ (7.4.4) 其中I t 为第t 年的投资额;Y t 为第t 年的经济活动水平,例如国内生产总值;K t 为第t 年的资本存量,例如固定资产原值;∆为表示增量的算子,例如∆Y Y Y t t t =--1。

模型 (7.4.1)~(7.4.4)说明可以用不同的变量作为投资额的解释变量,当然它们直接反映的经济行为是不同的。

沉积物中重金属的形态分析及风险评价董丽华;李亚男;常素云;杨幼安;刘华【摘要】在对各种金属进行形态分析的基础上,采用风险评价准则(RAC)和平均沉积物质量基基准系数法(SQG-Q),对沉积物中重金属的污染程度和生态风险进行了评价.按照 RAC 准则,Cd 的有效态质量分数大于50%,对环境构成非常高的风险;Ni 次之,超过30%,对环境构成了高风险;Zn对环境构成中等程度的风险;Pb和Cu对环境的危害均处于低风险状态.采用SQG-Q法,其SQG系数为7.4,远远大于1,表明该区域呈现出非常高的潜在不利生物毒性效应.应用PEL/TEL准则对单一重金属的生物毒性进行判断,表明这几种金属的潜在生物毒性很大,不利生物效应将频繁发生.【期刊名称】《天津大学学报》【年(卷),期】2009(042)012【总页数】6页(P1112-1117)【关键词】重金属;风险评价准则;可利用性;半均沉积物质量基准系数法;生物毒性【作者】董丽华;李亚男;常素云;杨幼安;刘华【作者单位】天津大学环境科学与工程学院,天津,300072;天津大学环境科学与工程学院,天津,300072;天津大学环境科学与工程学院,天津,300072;93756部队,天津,300131;天津市环境保护科学研究院,天津,300191【正文语种】中文【中图分类】TU992.0河流沉积物扮演了一个重要的污染物的角色,它综合反映了河流中污染物的特性及河流污染的历史.重金属是沉积物中最普遍的环境污染物质,可能来源于自然环境或人类的活动.前者主要指岩石和矿物的地质风化作用,后者指采矿和冶金工业、金属加工、垃圾和废渣堆的金属淋溶、动物和人体的排泄物等人类生产活动带来的重金属直接或间接的排放.与大多数有机物不同,重金属是非降解元素型有毒物质,一般不能借助于天然过程从水生态系中除掉,也不会因化合物结构的破坏而丧失其毒性.多数重金属半衰期长,一般短期内不易消失.进入水体后,由于本身特性的作用和环境因素的影响,表现出一定的特征性,其趋势是从水相向固相转化,水体中的悬浮颗粒物充当了重金属迁移转化的主要载体,而河流沉积物则成了重金属迁移转化的主要归宿.毒性金属如汞、铜和其他许多金属都趋向于积累在底部沉积物中,它们以改变的形态迁移到食物链中,并进入人体引起慢性或急性的疾病.此外,通过生物富集和放大作用,重金属会对生态系统构成直接或间接的威胁.因此,对沉积物中的重金属进行污染评价是非常必要的.不同的重金属有不同的毒性效应,而且金属浓度和暴露时间不同,其毒性效应也会有所不同[1].在沉积物中重金属以多种化学形态存在,在化学反应、迁移性、生物可利用性和潜在毒性方面,展现出不同的物理和化学行为[2].研究发现重金属的各组成状态而不是其总浓度是理解其生物效应的关键[3],也是理解重金属生物地理化学转换和最终命运的关键[4].因此,本文以选定河流为研究区域,系统分析了重金属的存在状态,并采用风险评价准则(risk assessment code,RAC)和平均沉积物质量基准系数法(mean sediment quality guideline quotient,SQG-Q)对重金属的污染程度、生物可利用性和生态风险进行了评价.1.1 研究区域概况以天津市大沽排污河的沉积物为研究对象.该河建于1958年,北起陈台子排污河顶端,流经南开区、西青区、津南区、塘沽区,最终在大沽口入渤海,河道总长83.6 km,是天津市的两大排污河之一.大沽排污河由于常年承担天津市生活污水和工业废水的排放,底泥中沉积了大量的污染物,其中重金属的富集现象十分严重,尤以铅(Pb)、铬(Cd)、镍(Ni)、铜(Cu)、锌(Zn)为甚,这几种金属都是属于极毒且较易被生物吸收的重金属.鉴于重金属的富集性和急性毒性,对其进行污染分析及风险评价是十分必要的.本实验所用底泥采自大沽排污河4~12号桥的疏浚底泥(如图1所示),取样点为3个.1.2 重金属测定方法1.2.1 底泥中重金属总量的分析底泥中重金属总量测定采用 HCl、HF、HClO4消解,以原子吸收光谱仪(HITACHI180-80 polarized zeeman AAS)测定.底泥的pH值采用1∶5土液比,用pH计测定.底泥理化性质的测定参照土壤理化分析进行,数据的精确性及精度用 SAS软件进行统计检验[5].1.2.2 底泥中重金属各形态的分析重金属各形态的测定采用 Tessier的连续提取法[6].该法把重金属分为5种不同的形态:离子可交换态、碳酸盐结合态、铁锰氧化物结合态、有机结合态和残渣态.其中可交换态的迁移性最强,毒性也最强;碳酸盐结合态也不稳定,易受 pH 值变化的影响,在酸性条件下会向可交换态转化;铁锰氧化物结合态和有机结合态比较稳定,但在一定氧化还原电位和pH值条件下也会缓慢地向可交换态转化;残渣态在环境中极为稳定,一般不具有毒性和危害.1.3 污染程度和风险评价方法沉积物重金属污染的评价方法很多,基于本课题的研究目的及评价方法本身的特点,笔者选择了风险评价准则(RAC)[2]和平均沉积物质量基准系数法[7].这两种方法分别从重金属的有效性和生物毒性角度入手,对重金属的污染状况进行评价,以便对重金属进行后期治理.1.3.1 风险评价准则风险评价准则(RAC)是基于沉积物中重金属的不同存在形态对其有不同的结合力而提出的.该准则将碳酸盐结合态和离子可交换态视为重金属的有效部分,通过计算这两部分占重金属总量的比例来评价沉积物中重金属的有效性,即可利用性,进而对其环境风险进行评价.重金属的有效性越高,其对环境构成的风险越大,反之亦然.为了对环境风险进行定量评价,风险评价准则(RAC)将重金属中碳酸盐结合态和离子可交换态所占百分数分为5个等级,其分类见表1.1.3.2 平均沉积物质量基准系数法重金属污染的评价方法很多,如新的地积累指数法(NIgeo)[8]、背景富集指数法(PIN)、海水沉积物污染指数法(MSPI)[9]、平均沉积物质量基准系数法(SQGQ)[7]以及污染负荷指数(PLI)法[10]等.为了便于选择适合的评价方法,Caeiro等[7]以专家知识和判断为基础,对众多评价指数的性能进行了评估,并依据其可比较性、代表性、可信性、简便性、敏感性以及可接受的不确定性水平的程度进行了评分.在生态风险评价指数中,SQG-Q因综合考虑了各种污染因素且采用了最近修订的基准值而具有较高的可信性和可接受的不确定性水平,因此得分最高.故本文选用SQG-Q法来评价重金属的生态风险.该方法运用可能效应浓度(probable effect level,PEL)[11]来计算SQG-Q系数,计算公式为式中:PEL-Q为可能效应浓度系数;ic为每一种污染物的浓度;PEL为每种污染物的可能效应浓度.根据 SQG-Q系数,可对选定的沉积物区域进行生态风险评价.若 SQG-Q≤0.1,表示该区域未受到影响,具有最低的潜在不利生物毒性效应(生物毒性与其他的生物负效应);若0.1 < SQG-Q <1,则表示该区域存在中等程度的潜在不利生物毒性效应;若SQG-Q≥1,则表示该区域存在非常高的潜在不利生物毒性效应.其中,可能效应浓度/临界效应浓度(PEL/TEL)基准,是从北美沉积物生物效应数据库(BEDS)中导出的[12].应用PEL/TEL还可以对每种重金属的生物毒性进行判别:污染物浓度低于TEL时,不利生物毒性效应很少发生;污染物浓度高于 PEL时,不利生物毒性效应将频繁发生,从而能够迅速辨别具有潜在生物毒性风险的重金属和污染区域.2.1 测量结果底泥基本性质如下:阳离子交换量为496 mmol/kg;TOC的质量分数为l7.8%;矿物油4.86%;全氮0.25%;pH值为7.32.底泥中主要重金属总量及各种形态重金属含量见表2.2.2 重金属污染程度及各形态分析重金属污染是相对于本底值也就是背景值而言的.由于全球地壳丰度或全国土壤背景值对特定区域而言可能并不合适,故本文采用研究区域附近流域——海滦河流域的背景值做对比,进行污染程度分析.高宏等[13]对全国主要水系沉积物中的元素背景值进行了统计研究,其中海滦河流域中 Pb、Cd、Ni、Cu、Zn的背景值分别为:48.20 mg/kg、0.059 mg/kg、16.79 mg/kg、15.81 mg/kg、44.43mg/kg.将所测得的重金属总量与背景值比较可明显看出,每种金属都呈现出不同程度的富集:Pb富集了6.2倍,Cd富集了99.8倍,Ni富集了11.3倍,Cu富集了26.2倍,Zn富集了154.3倍.重金属Zn的富集倍数最高,这可能与Zn化合物的广泛应用有关;Cd次之,尽管其总浓度最小,但由于其较低的背景浓度,导致了较高的富集倍数.各元素的污染程度按富集倍数大小排列依次为:Zn、Cd、Cu、Ni、Pb.根据底泥中重金属总量及各形态含量可得金属的质量分数(如图2所示).由图2可知,重金属 Pb的残渣态占其总量的60%以上,铁锰氧化物结合态和有机结合态含量适中,而以离子可交换态形式存在的Pb几乎难以监测到.这种分配是由于富含Pb的矿物大多抗风化能力较强,Pb不易从中释放出来,而有限的可迁移部分又易与铁锰形成氧化物,被有机质所吸附,从而导致了较低的游离态.Cd元素在不同结合态的分配是:碳酸盐结合态>离子可交换态>残渣态>铁锰氧化物结合态>有机结合态.可以看出 Cd易与碳酸盐发生交换反应,生成碳酸盐沉淀,Cd在离子可交换态和铁锰氧化物结合态的浓度也较高,即 Cd的迁移性和生物有效性较高,较低的 pH值会加剧其离子可交换态含量的增加(pH值是控制Cd 等重金属元素地球化学行为的重要因素[14]),从而产生严重的生态风险.这说明在沉积物中 Cd是一种易释放的重金属,所以 Cd的二次污染危害较大.对Ni来说,其铁锰氧化物结合态、有机结合态和碳酸盐结合态的含量占到了85%以上且含量相当,而离子可交换态和残渣态仅分别占4.45%和8.78%,这表明重金属 Ni在一定条件下(缺氧、氧化等)很不稳定.pH值、氧化还原电位升高时,将有利于铁锰氧化物结合态的形成;而 pH值降低时,将促使其碳酸盐结合态分解.Cu元素在不同结合态的分配是:残渣态>有机结合态>铁锰氧化物结合态>碳酸盐结合态>离子可交换态.从图中可以看出,85%以上的Cu以残渣态形式存在,而在离子可交换态、碳酸盐结合态、铁锰氧化物结合态中的百分比却很低,这是由重金属 Cu在表生环境中的地球化学行为所决定的.在中、碱性条件下,金属 Cu的活动性低,不易迁移[15],多以铜盐形式存在,这说明Cu在底泥中是一种较稳定的元素.对 Zn来说,其铁锰氧化物结合态含量最高达36.98%,离子可交换态的含量最低仅占1.56%,这主要是因为铁锰氧化物絮凝时通过吸附、共沉淀过程将游离态的Zn载带下来的缘故;其碳酸盐结合态的含量与底泥的pH值密切相关,随着pH值的增大Zn矿物的溶解度会下降,即离子可交换态含量会降低;在偏碱性环境中,Zn易被碳酸盐所吸附,从而形成Zn(OH)2或ZnCO3沉淀.2.3 重金属污染评价2.3.1 风险评价准则重金属在环境中的富集与环境的理化性质有关,在长期的表生物理、化学、生物作用下,化学元素经过活化转移、分散富集、吸附沉淀等作用,得到了再分配和分异.然而重金属元素能否被生物吸收利用,主要取决于该元素的有效态(离子可交换态和碳酸盐结合态)含量.5种重金属元素的有效态含量如图3所示.不难看出,根据风险评价准则(RAC),重金属Pb、Cd、Ni、Cu、Zn的有效态含量分别为5.2%、64.9%、31.3%、1.2%、28.0%.重金属 Cd的有效态含量最高达65%,大于50%,对环境构成非常高的风险;重金属Ni次之,超过30%,对环境构成了高风险;重金属 Zn的有效态含量处于10%~30%之间,对环境构成中等程度的风险,但已接近高风险的边缘,应引起足够的重视;重金属 Pb和 Cu的有效态含量较低,均处于1%~10%之间,对环境的危害处于低风险状态,其中Pb对环境的风险程度要高于 Cu,这与 Cu主要以残渣态存在有关.按该准则,几种重金属对环境的风险程度由高到低依次为:Cd、Ni、Zn、Pb、Cu.在几种重金属中,Zn的总含量最高,但对环境的风险却处于中等水平;Cd的总含量最低,却对环境构成了非常高的风险;Ni也呈现同样的趋势;重金属Cu、Pb总含量虽然较高,但绝大部分是以稳定的残渣态存在,故对环境呈现了较低的风险.由此可见,在一定程度上重金属的存在形态对其环境风险起决定性作用.重金属元素在环境中所呈现的形态与 pH值、氧化还原电位、无机物组分、有机质含量等多种因素有关.当上述条件发生改变时,重金属就会发生形态的转化,各形态所占比例也会发生变化.也就是说,可以根据这些影响因素提出控制措施,改变重金属的有效性,从而减小其对环境的危害.2.3.2 平均沉积物质量基准系数法(SQG-Q)采用可能效应浓度(PEL)基准值来计算 SQG-Q系数,几种重金属的PEL/TEL基准值如表3所示.由式(2)可得 Cd、Ni、Cu、Zn、Pb的可能效应水平系数PEL-QCd、P EL-Q Ni、P EL-Q Cu、P EL-Q Zn、P EL-Q Pb分别为1.40、4.43、4.26、24.30、2.65.再由式(1)可得沉积物平均质量基准系数SQG-Q为可见,SQG-Q>1,表明该区域受到了严重污染,并呈现非常高的潜在不利生物毒性效应.应用 PEL/TEL基准,还可以判别单一重金属的生物毒性.将测量结果(见表2)与表3进行对比,可以看出重金属 Pb、Cd、Ni、Cu、Zn的浓度均高于 PEL水平,更远高于TEL水平,其平均含量分别为PEL值的2.65、1.40、4.43、4.26和24.30倍,即这5种重金属的潜在生物毒性很大,不利生物效应将频繁发生.由此可见,对该河道底泥进行治理已刻不容缓.目前,对重金属污染的治理技术主要有物理、化学和生物3类方法.其中物理方法投入相对较大;化学方法易产生二次污染;相对而言,采用生物方法比较合理,尤其是植物修复技术以其廉价、高效、安全等特点,已经成为重金属污染修复领域的一项新兴技术[16].利用植物修复技术对底泥进行治理不仅效果好,投资少,运行费用低,且杜绝了二次污染,还有利于生态环境的改善.(1)以研究区域附近——海滦河流域背景值为参照,对重金属污染状况进行了评价.各元素的污染程度按富集倍数大小排列依次为:Zn、Cd、Cu、Ni、Pb.(2)根据风险评价准则(RAC),重金属 Pb、Cd、Ni、Cu、Zn的有效态含量分别为5.2%、64.9%、31.3%、1.2%、28.0%.(3)依据其有效性(可利用性),重金属对环境的风险程度由高到低依次为:Cd、Ni、Zn、Pb、Cu,这表明在一定程度上重金属的存在形态对其环境风险起决定性作用.(4)按照平均沉积物质量基准系数法,该区域的SQG-Q为7.41,远大于1,表明该区域受到严重的重金属污染,呈现出非常高的潜在不利生物毒性效应.(5)按照 PEL/TEL基准,5种重金属的浓度均高于 PEL水平,5种重金属的潜在生物毒性很大,不利生物效应将频繁发生.【相关文献】[1] Mohammed M H,Markert B. Toxicity of heavy metals on Scenedesmus quadricauda(Turp.)de Brebisson in batch cultures [J]. Environmental Science and Pollution Research,2006,13(2):98-104.[2] Singh K P,Mohan D,Singh V K,et al. Studies on distribution and fractionation of heavy metals in Gomti river sediments—a tributary of the Ganges,India [J]. Journal of Hydrology,2005,312(1/2/3/4):14-27.[3] Billon G,Ouddane B,Recourt P,et al. Depth variability and some geochemical characteristics of Fe,Mn,Ca,Mg,Sr,S,P,Cd and Zn in anoxic sediments from Authie Bay (Northern France)[J]. Estuarine Coastal and Shelf Science,2002,55(2):167-181.[4] Liu H L,Li L Q,Yin C Q,et al. Fraction distribution and risk assessment of heavy metals in sediments of Moshui Lake[J]. Journal of Environmental Sciences,2008,20(4):390-397.[5] Johnson R A, Wichern D W. Applied Multivariate Statistical Analysis[M]. Beijing: Tsinghua University Press,2008.[6] Tessier A, Campbell P G C, Bisson M. Sequential extraction procedure for the speciation of particulate trace metals[J]. Anal Chem,1979,52 (7):544-551.[7] Caeiro S,Costa M H,Ramos T B,et al. Assessing heavy metal contamination in Sado Estuary sediment:An index analysis approach[J]. Ecological Indicators,2005,5(2):151-169.[8] Ruiz F. Trace metals in estuarine sediments from the Southwestern Spanish Coast[J]. Mar Pollut Bull,2001,42(6):482-490.[9] Shin P K S,Lam W K C. Development of a marine sediment pollution index[J]. Environ Pollut,2001,113(3):281-291.[10] Wilson J G,Jeffrey D W. Europe-wide indices for monitoring estuarine quality[C]// Kramer K J M. Biological Indicators of Pollution. Dublin, Ireland: Royal IrishAcademy,1987:225-242.[11] Long E R,Macdonald D D,Smith S L,et al. Incidence of adverse biological effects within ranges of chemical concentrations in marine and estuarine sediments [J]. Environmental Management,1995,19(1):8l-97.[12]范文宏,张博,陈静生,等. 锦州湾沉积物中重金属污染的潜在生物毒性风险评价[J]. 环境科学学报,2006,26(6):1000-1005. Fan Wenhong,Zhang Bo,Chen Jingsheng,et al.Pollution and potential biological toxicity assessment using heavy metals from surface sediments of Jinzhou Bay[J]. Acta Scientiae Circumstantiae,2006,26(6):1000-1005(in Chinese).[13]高宏,暴维英,张曙光,等. 多沙河流污染化学与生态毒理研究[M]. 郑州:黄河水利出版社,2001. Gao Hong,Bao Weiying,Zhang Shuguang,et al. Study on Chemical Pollution and Ecological Toxicology in Rivers [M]. Zhengzhou:Yellow River Water Conservancy Press,2001(in Chinese).[14]余涛,杨忠芳,钟坚,等. 土壤中重金属元素 Pb、Cd地球化学行为影响因素研究[J]. 地学前缘(中国地质大学(北京):北京大学),2008,15(5):67-73. Yu Tao,Yang Zhongfang,Zhong Jian,et al. Factors affecting the geochemical behavior of heavy metal elements Pb and Cd in soil [J]. Earth Science Frontiers (China University of Geosciences,Beijing:Peking University),2008,15(5):67-73(in Chinese).[15]樊建强,吴金凤,吴晓峰,等. 地球化学异常评价中的几个问题[J]. 矿产与地质,2005,19(3):306-309. Fan Jianqiang,Wu Jinfeng,Wu Xiaofeng,et al. Some problems in geochemical anomaly evaluation [J]. Mineral Resources and Geology,2005,19(3):306-309 (in Chinese).[16] Mertens J,Vervaeke P,Schrijver A D,et al. Metal uptake by young trees from dredged brackish sediment:Limitations and possibilities for phytoextraction and phytostabilisation [J]. Science of the Total Environment,2004,326(1/2/3):209-215.。

中学意识形态领域风险点排查情况报告1.引言中学是培养未来社会栋梁的重要阶段,同时也是青少年思想和意识形态形成的关键时期。

意识形态教育在中学阶段尤为重要,然而,意识形态领域也存在一些潜在风险,例如极端思潮的渗透、宣扬,以及违背积极价值观的宣传和言论等。

为了确保中学意识形态教育的健康发展,我们进行了风险点排查,并将报告如下。

2.调查背景本次调查是针对我国某地中学进行的,旨在了解中学意识形态教育过程中存在的潜在风险点,以及如何加强对这些风险的防范和应对。

3.调查对象本次调查的对象是该中学的教职员工、学生以及家长,他们是意识形态教育的直接参与者和受众。

4.调查方法我们采用了问卷调查和访谈的方式进行调查。

针对教职员工,我们设计了一份问卷,收集他们在意识形态教育过程中的感受和观点。

对于学生和家长,我们进行了一对一的访谈,了解他们对意识形态教育的认知和期望,以及对潜在风险点的关注程度。

5.调查结果5.1 教职员工的观点大部分教职员工认为意识形态教育是中学教育的重要组成部分,但也有人对目前的教学内容和方法提出了一些疑虑。

一些教职员工担心意识形态教育过程中可能出现的极端思潮渗透,以及学生对意识形态偏见的形成。

5.2 学生和家长的观点在学生和家长的访谈中,我们了解到他们对意识形态教育的认可度较高,认为中学阶段是进行意识形态教育的关键时期。

然而,他们也对一些违背积极价值观的宣传和言论表示担忧,希望学校能够加强对这些风险点的管理和控制。

6.风险点分析通过对调查结果的整理和分析,我们发现中学意识形态领域存在以下风险点:6.1 极端思潮的渗透一些激进思潮可能会通过互联网、社交媒体等渠道渗透进入中学校园,给学生的思想健康带来潜在风险。

6.2 宣传和言论倾向不当在意识形态教育中,一些宣传和言论可能偏离正常价值观,甚至传递消极、极端的信息,给学生产生误导。

6.3 基层教师的能力和素质不足由于教师队伍的结构和素质存在差异,一些教师在开展意识形态教育方面的能力和水平有待提高,可能导致教育内容不准确或不合适。

探索当代意识形态的多元性:意识形态研究的前沿问题-大纲标题:探索当代意识形态的多元性:意识形态研究的前沿问题摘要:意识形态是指人们在思想、信仰、价值观等方面所持有的一系列观点和理念。

随着社会的发展和变革,当代意识形态呈现出丰富多元的特点。

本论文通过对意识形态的概念、多元性的解读,以及当代意识形态的主要表现形式进行分析,探讨了该领域的前沿研究问题,包括全球化对意识形态的影响、数字化时代的新意识形态、平等与多元性的关系等。

研究认为,了解和研究当代意识形态的多元性对于认识和处理各种挑战、推动社会进步具有重要意义。

第一章:引言1.1 研究背景1.2 研究目的和意义1.3 研究方法和框架第二章:意识形态的概念与多元性解读2.1 意识形态的定义2.2 多元性的解读第三章:当代意识形态的主要表现形式3.1 宗教与非宗教意识形态3.2 政治意识形态3.3 文化和艺术意识形态3.4 科技与环境意识形态第四章:全球化对意识形态的影响4.1 全球化与多元性的关系4.2 全球化背景下的新意识形态的兴起4.3 全球意识形态的传播与接受第五章:数字化时代的新意识形态5.1 数字化时代的意识形态变革5.2 社交媒体与虚拟社区的意识形态塑造作用5.3 技术巨头的意识形态影响力第六章:平等与多元性的关系6.1 平等与多元性的定义6.2 平等与多元性的相互关系6.3 推动平等和多元性的意识形态第七章:意识形态研究的前沿问题与挑战7.1 意识形态与权力的关系7.2 意识形态与社会变革的关系7.3 意识形态研究的方法问题7.4 意识形态的未来发展方向第八章:结论8.1 主要发现8.2 研究的局限性8.3 对未来研究的建议。

2021年青海玛多M_(S)7.4地震余震序列震源机制解及其发震构造特征吕苗苗;常利军;鲁来玉;刘嘉栋;吴萍萍;郭慧丽;曹学来;丁志峰【期刊名称】《地球物理学报》【年(卷),期】2022(65)6【摘要】2021年5月22日在巴颜喀拉块体内部发生了青海玛多M_(S)7.4地震,而精确的震源机制解和区域应力场有助于判定发震构造和探究地震的孕震机制.本文基于玛多地震科考获取的高质量波形数据,采用CAP方法反演得到了玛多地震震源区18次中小型余震的震源机制解,并进一步获取了震源区的构造应力场特征.震源机制解结果显示,这18次中小型余震包含16次走滑型和2次逆冲型地震,揭示出玛多M_(S)7.4地震的发震断层——江错断裂具有高倾角左旋走滑性质,且沿着破裂带自西向东具有分段性差异,表明发震断层构造形态的复杂性.余震的震源矩心深度均在10 km之上,主要集中于4~8 km,说明后续中小型余震的能量释放主要集中在浅部上地壳.应力场反演结果显示震源区最大水平主压应力轴方位为53°(NEE),倾伏角为13°,与区域构造应力场主压应力方向一致,揭示余震的发生仍主要受区域应力场的控制.综合已有的地球物理和地质资料,推测玛多M_(S)7.4地震的发生与上地壳速度结构的非均匀性及中下地壳软弱物质的挤压和垂向上涌密切相关.玛多M_(S)7.4主震发生之后,震源区应力不断调整,局部地震活动性明显增强.同时在局部速度结构复杂性及独特的断层系统的共同影响下,余震震源机制解类型呈现出多样化特点.【总页数】15页(P1991-2005)【作者】吕苗苗;常利军;鲁来玉;刘嘉栋;吴萍萍;郭慧丽;曹学来;丁志峰【作者单位】中国地震局地球物理研究所【正文语种】中文【中图分类】P315【相关文献】1.2021年青海玛多M_(S)7.4地震精定位和发震构造初探2.2021年青海玛多M_(S)7.4地震序列精定位与震源机制研究3.2021年青海玛多M_(s)7.4地震余震预测及效能检验4.基于余震重定位和震源机制解研究青海玛多M_(S)7.4地震序列的发震构造和断裂形态5.基于深度学习震相拾取和密集台阵数据构建青海玛多M_(S)7.4地震震源区高分辨率地震目录因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

山东大学实验报告2017年11月13日________________________________________ _________________________ 科目:微生物学实验题目:放线菌的形态观察姓名:丁志康一、目的要求• 1.学习并初步掌握观察放线菌形态的基本方法。

• 2.初步了解放线菌的形态特征。

二、基本原理放线菌是指能形成分枝丝状体或菌丝体的一类革兰氏阳性菌。

常见放线菌大多能形成菌丝体,紧贴培养基表面或深入培养基内生长的基内菌丝(简称“基丝”),基丝生长到一定阶段还能像空气中生长出气生菌丝(简称“气丝”),并进一步分化产生孢子丝及孢子。

有的放线菌只产生基丝而无气丝。

在显微镜下直接观察时,气丝在上层、基丝在下层,气丝色暗,基丝较透明。

孢子丝依种类的不同,有直、波曲、各种螺旋形或轮生。

在油镜下观察,放线菌的孢子有球形、椭圆、杆状或柱状。

能否产生菌丝体及由菌丝体分化产生的各种形态特征是放线菌分类鉴定的重要依据。

为了观察放线菌的形态特征,人们设计了各种培养和观察方法,这些方法的主要目的是为了尽可能保持住放线菌自然生长状态下的形态特征。

本试验介绍其中几种常用方法。

1.插片法:将放线菌接种在琼脂平板上,插上灭菌盖玻片后培养,使放线菌菌丝沿着培养基表面与盖玻片的交接处生长而附着在盖玻片上。

观察时,轻轻取出盖玻片,置于载玻片上直接镜检。

这种方法可观察到放线菌自然生长状态下的特征,而且便于观察不同生长期的形态。

2.玻璃纸法:玻璃纸是一种透明的半透膜,将灭菌的玻璃纸覆盖在琼脂平板表面,然后将放线菌接种于玻璃纸上,经培养,放线菌在玻璃纸上生长形成菌苔。

观察时,揭下玻璃纸,固定在载玻片上直接镜检。

这种方法既能保持放线菌的自然生长状态,也便于观察不同生长期的形态特征。

3.印片法:将要观察的放线菌的菌落或菌苔,先印在载玻片上,经染色后观察。

这种方法主要用于观察孢子丝的形态、孢子的排列及其形状等。

方法简便、但形态特征可能有所改变。