石学敏针灸临床常用腧穴配方

- 格式:doc

- 大小:67.00 KB

- 文档页数:3

石学敏院士针法绝技!(附教学视频)文|小贝壳来源|网络导读石学敏,中国工程院院士,第二届国医大师。

石学敏教授自20世纪60年代开始潜心研究中风病的临床治疗,于20世纪70年代初创立了“醒脑开窍针刺法”治疗中风病,开创了现代针灸治疗脑血管疾病的先河,救人无数。

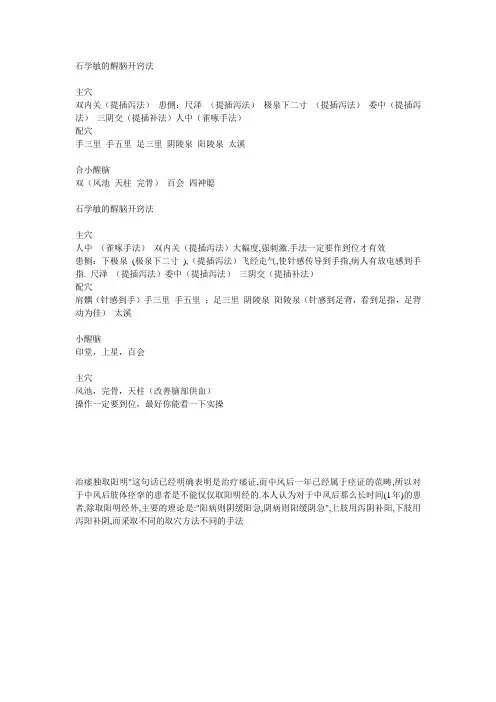

CCTV10报道石学敏教授救命银针石学敏教授醒脑开窍针法演示操作“脑卒中”又称“中风”,是由于脑部血管突然破裂或因血管阻塞导致血液不能流入大脑而引起脑组织损伤的一种疾病,该病发病时间急,危害性大,瘫痪或者死亡率较高。

目前针对脑卒中造成的并发症、后遗症,除西医常规处理方法外,中医醒脑开窍针刺疗法的临床效果显著,副作用小,是治疗该病非常不错的选择之一。

醒脑开窍针刺法是天津中医药大学附属医院石学敏教授发现的一种针刺方法,主要作用是保存最大量的脑细胞,使萎缩变性的细胞恢复正常的形态结构,保证组织存活,并增强日渐衰弱的脑生物电活动,使其能发出正确的神经信号。

醒脑开窍”法是针对中风病的基本病机为瘀血、肝风、痰浊等病理因素蒙蔽脑窍致“窍闭神匿,神不导气”而提出的治疗法则和针刺方法。

在选穴上以阴经和督脉穴为主,并强调针刺手法量学规范,有别于传统的取穴和针刺方法。

“石氏醒脑开窍法”针法学术思想对中风病病机的继承、发展石氏醒脑开窍”:“醒脑开窍、滋补肝肾为主,疏通经络为辅”,“醒脑开窍”、“窍闭神匿、神不导气”这一中风病发展的最终病机而立。

“醒脑”包括醒神,调神之双重含义,醒神调神为“使”,启闭开窍“用”。

“滋补肝肾” 针对肝肾亏损这一最常见、最重要的证型基础而设。

注重针刺规范,提出针刺手法量学对配方组穴从进针的方向、深度、采用的手法和刺激量均作出了明确的规定,将捻转补泻定义为:十二经脉以任督脉为中心,左右捻转时作用力的方向,向心为补,离心为泻;捻转幅度大用力重为泻,即捻转时施行大幅度低频率捻转,幅度大于180˚,频率在50~60次/分。

醒脑开窍针法组成与操作组成:内关、人中、三阴交为主穴以醒脑开窍,滋补肝肾。

![[醒脑开窍]“醒脑开窍”针刺法](https://uimg.taocdn.com/c7f7f9cf49649b6648d74794.webp)

[醒脑开窍]“醒脑开窍”针刺法牛宝宝文章网> 醒脑开窍> 中医诊断学“醒脑开窍”针刺法的理论内涵——石学敏院士学术思想浅析之一天津中医学院第一附属医院针灸部(300193)李军李妍卞金玲“醒脑开窍”针刺法是石学敏院士1972年设立的治疗中风病的大法。

历经三十余年的临床与基础研究,已经形成以“醒脑开窍”针刺法为主的中风病综合诊疗体系。

该体系充分得到业内专家的肯定,被国家中医药管理局列为重点科研成果推广项目之一。

国内外数十家医疗机构广泛应用,为中风病患者创造了更优越的治疗方案。

认真总结,深入探讨石学敏院士设立“醒脑开窍”针刺法的理论内涵,为中医针灸临床研究工作的开展奠定良好的理论基础。

1. “醒脑开窍”针刺法的设立,还中医诊断学的全貌1.1 中医院校和中医临床均强调中医的“辨证施治”,辨证施治确实是中医宝库中的奇葩,很多疾病在辨证施治的指导下获得良好的疗效。

因此,近年来现代医学也提出“个体化医疗”的观点来修整自身的医学理论。

但是,现代医家对“辨证施治”的理解存在一定的片面性,其临床中的缺陷。

临床重复性差;不利于总结;不利于传授;非常不利于中医针灸临床研究。

1.2 中医诊断学是否仅以“辨证施治”理论。

医圣张仲景在《伤寒论》太阳经证中共设立了16个处方,8个处方治疗太阳中风(表虚);8个处方治疗太阳伤寒(表实)。

张仲景抓住太阳中风(表虚)证发热、恶寒、有汗的主症设立了“桂枝汤”为主方,8个治疗表虚的处方均是在“桂枝汤”基础上衍生而来。

同样抓住太阳伤寒(表实)证发热、恶寒、无汗的主症设立了“麻黄汤”为主方,8个治疗表实的处方均是在“麻黄汤”基础上衍生而来。

充分体现了将疾病共性病机和个性病机相结合的整体诊疗观。

因此,张仲景应该是中医诊断学的范例。

1.3 中医证与症的不同。

中医的证是指证侯群,相当于现代医学的病;中医的症是指症状。

因此,中医诊断学应该是辩病(证)与辨症相结合的整体诊疗观。

1.4 中风病是病因、病机非常复杂的一种疾病。

醒脑开窍针法学习运用石学敏教授,世界著名针灸学专家,中国工程院院士,1962年毕业于天津中医学院。

现任天津中医学院副院长,天津中医学院第一附属医院院长、教授、主任医师、博士生导师。

石学敏院士从医40年来,始终如一地坚持学习、继承、发展、弘扬以针灸为主的中国传统医学,他创立的“醒脑开窍”针刺法治疗中风取得了显著疗效;他率先提出针刺手法量学理论,并开展相关研究,对捻转补泻手法确定了新定义和量化操作,使传统针刺手法向规范化、量化发展,获1986年度天津市科技进步三等奖、1986年度卫生部科技进步乙级成果奖、1991年度天津市科技进步二等奖、1995年度国家科技进步三等奖,是目前中医针灸界唯一一项国家级奖项,1999年成为国家中医药科技成果推广项目。

石学敏院士博览群书,采众家之长,集中外之萃,学验俱丰,高尚的医德,精湛的医术,深受患者信赖、同行赞誉及国际友人的欢迎,被中国工程院院长、著名科学家朱光亚誉为“鬼手神针”。

石学敏院士在运用“醒脑开窍”针法治疗中风等急危重症的同时,在临床上强调“醒脑”即“醒神、调神、安神”的重要性,形成了以脑统神、以神统针、以针调神的学术思想,极大地丰富了中医学“神”的理论学说。

1、“醒脑开窍”针法的理论基础:《内经》称中风为“大厥”“薄厥”,“血之于气并走于上,则为大厥”,对于中风的病因病机,中国传统医学历代各家认识及学说颇为不一,没有形成统一的认识。

石学敏院士在继承古代各家之论的基础上,结合现代医学,针对中风病的两大症状神志障碍和肢体运动障碍,其主要原因是脑血管的闭塞不通,脑功能异常,亦即“元神之府”失用,脑窍闭塞则神无所依,肢无所用,明确提出中风病的根本病因病机为“窍闭神匿,神不导气”,确立了以醒脑开窍、滋补肝肾为主,疏通经络为辅的治疗大法,创立了“醒脑开窍”针刺法。

并分“主方Ⅰ”和“主方Ⅱ”两种临床方法。

“主方Ⅰ”取手厥阴心包经内关和督脉水沟2穴,主要用于心神昏瞀,意识丧失及某些疾病的急性期,因患病初期,病人精神紧张,神不守舍,故应调整心神,以利疾病的治疗,如中风的脱、闭证,惊悸,癔病,癫狂痫,中暑,中毒导致神志昏迷等。

磁能经络通的实用手册从心里关注自己健康的朋友,欢迎您来到伯明翰健康逸站,在这里我们为您提供周到、安全和有效的健康服务。

人们为了获得健康不惜花费巨大的人力和物力。

只要是和健康有关的信息我们统统的接受。

21世纪是健康产业的“黄金世纪”,在保健产业百家争鸣的今天,我们不知道究竟该选择什么样的方式来对自己的身心健康进行维护。

其实保健的方法很简单,早在上古时代的人们就已经给我们作处理答案。

只要做到“顺天应时,作息有度,饮食有节,适度宣泄”才会对身体的健康是大有脾宜,从祖国的传统医学观点来看是十分正确的。

中医讲究“气顺血旺”只有“气血旺盛”人才能“百病不生”!如何做到气血旺盛呢?答案很简单,“若要气血旺,经脉先通畅”。

“经脉是气血流行的通道,穴位是气血凝聚之处”,通过对穴位的施术就可以达到“祛病强身”的目的。

《黄帝内经》有云:“经脉者,所以决生死,疗百病,不可不通”。

传统的中医经脉和穴位保健方法是通过针具和艾灸来疏通经脉,在操作上要十分的小心,否则就会出现意外和危险,所以许多人出现“晕针”现象。

伯明翰健康逸站推出的“磁能经络通”就从根本上解决了“晕针”问题。

磁能经络通是祖国传统医学向现代化迈进的标志,利用高科技永磁体技术和磁束高度聚焦技术相结合,创造出更加安全、便捷、无交叉感染和禁穴的绿色针灸器具,根据经络腧穴理论,融合点穴、按摩、磁疗、刮痧四大功能于一体,自己做自己的针灸师,适合全家人保健使用。

给自己和家人带来健康的保障。

古往今来,中医针灸技术为国内外许多朋友带来福音,创造的奇迹不胜枚举,被誉为“中华神技”。

掌握针灸技术的人备受尊重。

中医经络保健享誉海外。

新式针灸中华“磁能经络通”的出现为弘扬“中华国术”奠定了坚实的基础。

通过点按、滑动等简单的技法让难懂的针灸知识变得简单,“通则不痛,通则不痛”,“疼痛就是穴位”哪里疼痛、不舒服就针哪里。

常年的风湿痛、老寒腿、肩周炎、腰痛;失眠、头痛、痛经、消化不良、脑瘫以及陈旧性扭挫伤恢复起来效果显著。

针灸治疗面瘫详解2017-3-11 针灸治疗面瘫确实很有效果,我们也积累了相当多的经验。

针灸取穴,还是从中医理论来着手:面瘫是风邪侵袭经络,所以治疗重点是把经络的“风”驱除掉。

中医分阴阳,取穴的时候一般以头面部阳经穴位为主,比如:印堂、阳白、四白、承浆、鱼腰、迎香、颧髎、下关、地仓、颊车等穴位,一般在面瘫局部(半边脸)上要用到10个以上的穴位,以浅刺、斜刺、透刺手法为主,除了面部取穴以外,也要配合在耳后、手上取穴。

针灸治疗面瘫的取穴,大概就是这样的原则。

各个穴位详解:印堂穴:位于前额部,当两眉头间连线与前正中线之交点处。

按摩印堂穴可起到醒神、祛除头痛、通血络等功效。

阳白穴:位于面部,瞳孔直上方,离眉毛上缘约二厘米处。

一般配太阳穴、睛明穴、鱼腰穴治目赤肿痛、视物昏花、上睑下垂等。

太阳穴:太阳穴在耳廓前面,前额两侧,外眼角延长线的上方。

在两眉梢后凹陷处。

太阳穴的主治病症为:头痛、偏头痛、眼睛疲劳、牙痛等疾病。

太阳穴是人头部的重要穴位,《达摩秘方》中将按揉此穴列为“回春法”,认为常用此法可保持大脑的青春常在,返老还童。

当人们长时间连续用脑后,太阳穴往往会出现重压或胀痛的感觉,这就是大脑疲劳的信号。

这时施以按摩效果会非常显著。

按摩太阳穴可以给大脑以良性刺激,能够解除疲劳、振奋精神、止痛醒脑,并且能继续保持注意力的集中。

四白穴:位于人体面部,瞳孔直下,当眶下孔凹陷处。

找这个穴位时,可以先将双手食指和中指并拢,放在紧靠鼻子两侧处,中指尖位于鼻子中部即鼻长二分之一处,拇指支撑在下颌骨的凹陷处,然后放下中指,食指尖所指的地方就是四白穴。

常配阳白穴,地仓穴,颊车穴,合谷穴治口眼歪斜;配攒竹穴治眼睑(目闰)动。

迎香穴:位于人体的面部,在鼻翼旁开约一厘米皱纹中(在鼻翼外缘中点旁,当鼻唇沟中)。

此穴的主治疾病为:鼻炎、鼻塞、鼻窦炎、流鼻水、鼻病、牙痛、感冒等。

按压此穴可止牙痛,还有通便功能。

地仓穴:位于人体的面部,口角外侧,上直对瞳孔。

1. 刺内关,操作1分钟。

双手同时操作。

2. 刺人中:要捻转360度,目的是要缠针,然后施用提插手法时不会拔出来。

以眼球湿润为度。

人中有三叉神经通过,痛感强,三叉神经兴奋后易出现流泪,故有时并非疼痛之故。

因人中较痛,故两三次后可改用印堂,手法一样,但疼痛明显减轻。

3. 刺风池、完骨、翳风,患者在床上坐起,要向结喉刺,深达2寸——2寸半。

小幅高频捻转补法(所谓小幅指<180度,高频指在140-160次/分)。

每对穴操作1分钟,双侧同时操作。

留针20分钟,留针时可嘱仰卧无妨。

翳风穴有点痛。

石提示皮质脑干引起的假球麻痹及缺血性延髓麻痹(真球麻痹)所致的吞咽困难,全球范围内无有效方法。

假球麻痹醒脑开窍法治疗后一般2周内可撤掉胃管,自己饮食,但真球麻痹难些。

4. 刺双人迎:解决缺血性延髓麻痹,手法同风池。

5. 刺三阴交:用2寸针,取穴与传统取法不同,胫骨后缘(而非传统的在胫骨和跟腱中间)向后斜刺45度,下方可达传统的三阴交穴处,抽动3次为度,抽动时针会弯,换一根再刺,用提插泻法。

6. 刺委中:仰卧位直腿抬高,提插泻法,下肢痿废和疼痛也要这么取穴和针刺,可收奇效。

7. 丘墟透照海:2-2.5寸针,在照海部皮下可见到针尖的蠕动,针后内翻立即改善。

留针时提出1-1.5寸,只留1寸,以免痉挛性上曲反射。

8. 极泉:取穴较传统取法下移1-2寸至肌肉丰满处,避开腋毛,操作时可见手的抽动,以抽动3次为度。

9. 尺泽:外展前伸120度。

直刺提插。

10. 合谷透三间:此处可用合谷刺。

对握固和功能减退均有效。

刺后患手即松开,如不拔针,患者手不会再握固。

对此患者的后续治疗,石的建议是:1、要解决吞咽困难的问题,2、要恢复上下肢功能。

在治疗过程中注意控制血糖。

石还提及中风病人的大关节保护十分重要,可以在肩部和腕部刺络拔罐,出血3-4cm。

也可配合推拿。

“醒脑开窍”针刺法理论内涵——石学敏院士学术思想浅析之一李军(300193中国天津中医学院第一附属医院针灸部部长)前言中风单元的综合治疗模式是国际上公认的最有效的方法,是一种住院病人的管理模式。

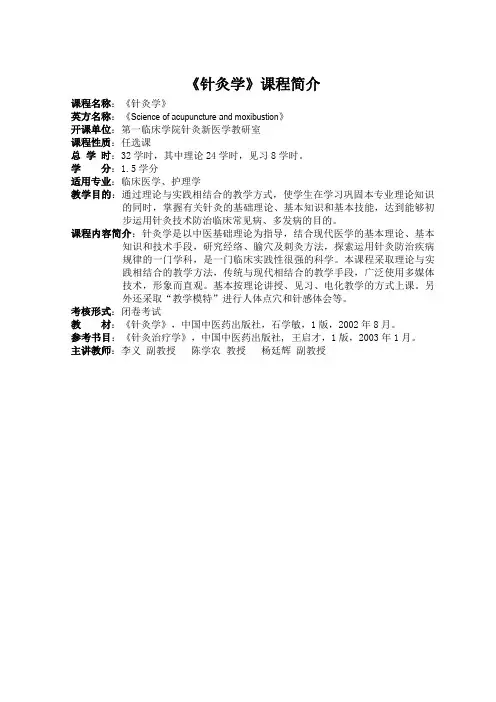

《针灸学》课程简介

课程名称:《针灸学》

英方名称:《Science of acupuncture and moxibustion》

开课单位:第一临床学院针灸新医学教研室

课程性质:任选课

总学时:32学时,其中理论24学时,见习8学时。

学分:1.5学分

适用专业:临床医学、护理学

教学目的:通过理论与实践相结合的教学方式,使学生在学习巩固本专业理论知识的同时,掌握有关针灸的基础理论、基本知识和基本技能,达到能够初

步运用针灸技术防治临床常见病、多发病的目的。

课程内容简介:针灸学是以中医基础理论为指导,结合现代医学的基本理论、基本知识和技术手段,研究经络、腧穴及刺灸方法,探索运用针灸防治疾病

规律的一门学科,是一门临床实践性很强的科学。

本课程采取理论与实

践相结合的教学方法,传统与现代相结合的教学手段,广泛使用多媒体

技术,形象而直观。

基本按理论讲授、见习、电化教学的方式上课。

另

外还采取“教学模特”进行人体点穴和针感体会等。

考核形式:闭卷考试

教材:《针灸学》,中国中医药出版社,石学敏,1版,2002年8月。

参考书目:《针灸治疗学》,中国中医药出版社, 王启才,1版,2003年1月。

主讲教师:李义副教授陈学农教授杨廷辉副教授。

用大承气汤降其腑气,腑气一降,其喘自止。

还有第208条的/短气腹满而喘0等,亦为胃腑之气不降所致,治仍用大承气汤降其腑气。

至于第34条:/太阳病,桂枝证,医反下之,利遂不止,脉促者,表未解也;喘而汗出者,葛根芩连汤主之。

0其中之喘为太阳病误下后,邪热入里化热,里热壅盛,肺胃之气不降,上逆作喘,故治用葛根芩连汤,使清气上升,浊气下降,喘证自平。

收稿日期:2009-04-18作者简介:申鹏飞(1974-),男,河北邯郸人,副主任医师,硕士研究生导师,博士,研究方向:针刺治疗脑血管疾病。

5养阴液肺为燥金,喜润而恶燥,若肺阴亏损,燥热内生,亦可影响肺之宣肃,发为喘证,故治喘亦应注意养其阴液。

5金匮要略#肺痿肺痈咳嗽上气病脉证治6第10条:/大逆上气,咽喉不利,止逆下气者,麦门冬汤主之0。

本条为虚热肺痿的证治,肺胃阴虚,虚火上炎,肺气失于宣降,上逆而至喘咳,治用麦门冬汤,养阴润肺,清虚热。

本方妙在重用麦冬滋养肺胃之阴,轻用半夏,意在去性取用,取其化痰降逆之用,并用人参、甘草、粳米、大枣养胃益气,有培土生金之意。

以上五法,或单用,或合用,贵在一个活字,临床上要辨证论治,灵活选用5种方法。

石学敏经筋刺法临证经验浅析申鹏飞(天津中医药大学第一附属医院,天津300193)摘要:经筋是中医学对人体运动系统结构及功能的概括。

十二经筋是经络系统的组成部分,具有连缀四肢关节,约束骨骼,维络周身,主司运动的功能,其病变主要表现为经筋循行所过部位筋肉、关节的运动障碍和疼痛,十二经筋只有在经脉气血濡养以及经气的正常调节下才能发挥其综合生理效应。

石学敏院士根据经筋病候特点,设立经筋刺法,临床治疗屡获量效,形成了其独特的临证特点。

关键词:针灸疗法;名医经验;石学敏中图分类号:R245文献标识码:A文章编号:1000-1719(2010)01-0020-02Analysis Profess or S H I Xue-m i n c s Exp erience in Ji ng-jin Acupuncture Techn i queS H E N Peng-fei(T he F irst Affiliated H osp ital of T ianjin Universit y of TC M,T ianjin300193,Ch i na)Abstrac t:In TC M tendons are the syste m su mm ary on t he hu m an body structure and f uncti on of mo tor.T he12tendons are the an i ntegral part of m eridian sy stem,t hat w it h t he f unc ti on o f con tact li m bs j o i n ts,bound bone,contact ho le body and m anag e sport.R eflected m ainly i n t he l esion are the m ov e m ent d i so rders and pa i n.The12tendons can p l ay Integrated physiolog i ca l e ffect on l y when m er i dian c s qi and b l ood are suffic i ent to nutr iti on and regu l a ti on.A cco rding t o t he disease cha racte r of tendons, P ro fessor S H I Xue-m in establi shed Ji ng-ji n A cupunct ure and get g reat cli n i ca l e fficacy,for m ed unique cli n i ca l syste m.K ey word s:acupunct u re m ox i busti on;fa m ous docto r c s exper i ence;S H I Xue-m i n石学敏院士业医40余载,学验俱丰,著述颇多,被朱光亚先生誉为/鬼手神针0。

文章编号:1001-6910(2020)03-0036-03㊃名师高徒㊃石学敏院士针刺治疗睑废经验王建文(白银市第二人民医院,甘肃白银730900)摘要㊀石学敏教授是中国工程院院士㊁中国第二届国医大师㊁当代中国针灸学奠基人㊁世界著名中医针灸学专家,被中外患者及海内外媒体誉为 华夏第一针 杏林楷模 鬼手神针 ,于1972年首创 醒脑开窍针法 治疗中风病,主要运用于 窍闭神匿,神不导气 所致的脑卒中㊂随着临床研究的不断深入, 醒脑开窍针法 逐渐被拓展使用于治疗眼科疾病,收效显著㊂但针刺多选取眼区及头面部穴位,针刺补泻手法报道甚少㊂查阅‘灵枢“‘难经“等古文献记载,结合石学敏院士治疗睑废临床实践经验,整理归纳古文献㊁传承石学敏院士治疗睑废学术思想,对 调神开窍针法 八脉交会穴 经筋刺法 在治疗睑废临床中的运用加以剖析,对针刺照海㊁申脉㊁风池㊁通里等穴补泻手法加以阐明,以供广大针灸学者参阅㊂关键词:石学敏;中医师;针刺;睑废;动眼神经麻痹;名师经验中图分类号:R249.2㊀㊀文献标志码:Bdoi:10.3969/j.issn.1001-6910.2020.03.15㊀㊀石学敏院士是中国第二届国医大师㊁当代中国针灸学奠基人㊁世界著名中医针灸学专家,悬壶济世60余载,被中外患者及海内外媒体誉为 华夏第一针 杏林楷模 鬼手神针 ㊂2018年4月,甘肃省首个针灸学科院士工作站在白银市第二人民医院揭牌成立,石学敏教授被聘请为 白银市医学顾问 ㊂睑废相当于西医学 动眼神经麻痹 ,中医学又称 上胞下垂 目偏视 坠睛眼 视一为二 [1-2]㊂笔者有幸拜师国医大师石学敏院士,传承石学敏院士学术思想及临床实践经验,对石学敏院士以 醒脑开窍针法 为总则㊁立足 调神开窍针法 八脉交会穴 经筋刺法 配合运用治疗睑废有深刻的理解和领悟㊂现阐述如下㊂1㊀石学敏院士针刺治疗睑废选穴及进针手法针刺选穴:照海(双侧)㊁申脉(双侧)㊁风池(双侧)㊁通里(双侧)㊁百会㊁上明(或鱼腰)透阳白㊁丝竹空透太阳㊁阳白两透(阳白穴透向上星㊁阳白穴透向头维)㊁睛明㊁光明㊁球后(或承泣)㊁四白㊁太冲(双侧)㊁合谷(双侧)㊂针刺操作手法:针刺照海穴针尖刺向水泉穴,与皮肤呈45ʎ斜刺进针,施以重提轻插泻法,以足踝部微窜麻为度;申脉在外踝尖下方凹陷处直刺,施以重插轻提补法;针刺风池穴时,嘱患者坐位㊁精神放松,患者呼气时疾速进针至天部,左手关闭风池穴下方,缓慢进针约20~25mm,重插轻提针体9次,以针下出现酸楚困重感,继而穴区局部出现热感为度,并使热感向上经头颅传导至眼眶区,若针刺手法操作时无热感或热感不明显,待患者吸气时疾速退针至天部,然后缓慢进针至地部再行重插轻提针体9次,如此重复操作3次;通里穴直刺10~ 15mm,行重提轻插泻法;百会穴平刺5~10mm,行捻转补法;上明(或鱼腰)透阳白进针15~20mm,不行手法操作;阳白穴透上星㊁头维进针15~25mm,不行手法操作;睛明穴进针时,医者嘱患者眼球向下转动,左手将眼球向外轻推固定,右手持长度为25mm㊁直径为0.25mm毫针,沿眼眶和眼球之间缓慢地刺入10~15mm,不行手法操作;进针球后时,医者左手将眼球向上轻推固定,依针刺睛明穴操作步骤刺入10~15mm,不行手法操作;丝竹空进针刺向太阳穴,刺入15~25mm,行捻转补法手法操作;光明腓骨前缘进针20~30mm,行重插轻提补法手法操作;四白穴直刺10~15mm,不行手法操作;太冲穴直刺15~20mm,行重提轻插泻法手法操作;合谷穴直刺15~25mm,行重插轻提补法手法操作㊂以上诸穴针刺7d为1个疗程,休息1d再行下1个疗程治疗,治疗6个疗程㊂2㊀石学敏院士针刺治疗睑废处方方义‘灵枢㊃脉度“载: 跷脉者 属目内眦,合于太阳㊁阳跷而上行,气并相还则为濡目,气不荣则目不合㊂ ‘灵枢㊃寒热病“载: 足太阳有通项入于脑者,正属目本,名曰眼系 入脑乃别阴跷㊁阳跷,阴阳相交,阳入阴,阴出阳,交于目锐眦,阳气盛则瞠目,阴气盛则瞑目㊂ 阴跷为足少阴之别,阳跷为足太阳之别,足少阴太阳为阴阳血气之生源,阴跷㊁阳跷主通阴阳血气,从下而上交于目,主司筋肉屈伸运动和眼睑开合,有濡目养筋的功用㊂因此,阴跷脉主阴主血,阴主沉降濡润,阴跷脉阴盛有余,则眼睑开㊃63㊃㊀㊀中医研究㊀2020年3月㊀第33卷㊀第3期㊀TCM Res.March2020Vol.33No.3㊀㊀启不利而眼睑下垂;阳跷脉主阳主气,阳主升腾轻扬,阳跷脉阳衰不足,则眼睑开启无力而眼睑下垂㊂八脉交会穴之照海㊁申脉分别通于阴跷脉㊁阳跷脉,依据针刺泻实补虚原则,针照海透水泉时施以重提轻插泻法,使局部穴区窜麻针感㊂由于照海㊁水泉命名都与水相关,按阴阳五行属水属阴,所以针刺该穴位用泻法以达祛湿除浊㊁轻灵眼睑之功㊂针申脉时施以重插轻提补法以益气升阳㊁开启眼睑㊂风池为足少阳胆经腧穴,位于头项部,胸锁乳突肌与斜方肌上端之间的凹陷处㊂‘灵枢㊃经脉“记载: 胆足少阳之脉,起于目锐眦;其支者:从耳后入耳中,出走耳前,至目锐眦后㊂ ‘灵枢㊃经别“记载: 足少阳之正 散于目,系目系,合少阳于外眦也㊂ ‘灵枢㊃经筋“云: 足少阳之筋 循耳后,上额角,交巅上,下走颌,上结于頄㊂支者结于目外眦,为外维 维筋急,从左之右,右目不开㊂ ‘难经㊃二十八难“记载: 阳跷脉者,起于跟中,循外踝上行,入风池㊂ 故风池穴针刺手法操作应以疏通经脉㊁运行气血㊁重塑(或重建)神经传导通路为主,施以温通针法操作,形成 过眼热 针感,通关利窍,可有效改善大脑后循环血供,恢复缺失神经功能㊂由于申脉㊁风池同属阳跷脉,申脉穴局部皮肉薄,针刺操作不易得气,而风池穴在头后枕项部,与眼部相距较近,皮肉丰实,针刺易得气,故针刺以风池为重点手法操作穴位㊂‘灵枢㊃经脉“记载: 手少阴之脉,起于心中 其支者,从心系上挟咽,系目系㊂ ‘灵枢㊃经别“言: 手太阳之正,指地,别于肩解 上走喉咙,出于面,合目内眦㊂ ‘灵枢㊃经筋“曰: 手太阳之筋 直者,出耳上,下结于颔,上属目外眦㊂ 目系指眼后与脑相连的组织,应包括与脑相连的神经㊁血管㊁眼肌等组织,动眼神经为颅脑第三对颅神经,支配眼肌㊁瞳孔括约肌㊁睫状肌等,维持眼球灵活转动及瞳孔大小,若目系出现病变则可见睑废㊂通里穴为手少阴心经络穴,与手太阳小肠经相表里,录属于阴跷脉统摄之下,由此可见,针刺通里穴用重提轻插泻法,使局部穴区麻胀针感,可有效祛除湿浊之气,轻便上眼睑,以利于上眼睑开启㊂上明透阳白,阳白穴透上星㊁头维,丝竹空透太阳采用 经筋刺法 ,促进气血运行,祛湿通经活络,发挥 通经络,调气血,荣经筋 的作用,使得上睑提肌筋肉得以充足濡养,缺损上睑功能得以修复,配合百会穴针刺捻转补法,共奏升阳举陷㊁开利眼睑之效㊂针对黑睛偏斜,针球后(或承泣)㊁四白㊁睛明,有可能直接或间接兴奋受损动眼神经,改善局部血液循环,重塑神经结构或冲动传导,调节麻痹眼肌肌张力,纠正黑睛偏斜及眼球运动障碍,配合针刺光明穴以消除视物重影㊂‘灵枢㊃经脉“曰: 肝足厥阴之脉 循喉咙之后,上入颃颡,连目系㊂ ‘四总穴歌“记载: 面口合谷收㊂ ‘素问㊃痿论篇“曰: 治痿独取阳明㊂ 太冲穴为足肝厥阴肝经原穴,该经循行入喉咙,连目系,因此与眼疾相关,该经又在阴跷脉统摄之下,故针刺太冲穴用泻法能调气理血,柔肝固本㊂合谷穴针刺用提插补法,有气血双补之功㊂四关齐用,阴阳经互配,上下配穴,气血㊁阴阳㊁脏腑同调㊂此外,睑废患者由于上睑上抬无力,黑睛偏斜㊁视岐,面部表情怪异而引起患者情绪不畅,渐出现焦虑,此时若得不到有效疏导㊁干预治疗,难免形成躯体疾病,导致精神心理障碍,而精神心理障碍是影响躯体疾病的恶性循环㊂因此,对于睑废患者的治疗,石老认为除针对症状治疗外,还需重视精神心理方面的调护,即以 调神开窍针法 为基础进行 身心 同治,这样才能使患者获益更大㊂针对患者因眼部疾病导致的情志不舒问题,石老以针刺内关㊁印堂㊁上星解郁除烦为法则㊂内关穴属手厥阴心包经,为本经络穴,又为八脉交会穴之一,通阴维脉,上系于心包,联络于心系,针刺可宽心理气解郁㊁调神宁心除烦;印堂㊁上星属督脉,针刺可直接调理脑神,升清阳开窍醒神,条畅气机,理气开郁,治疗精神㊁神志病㊂3穴合用,具有良好的抗焦虑㊁镇静㊁调整情绪功效,能有效治疗患者在躯体㊁心理两方面的疾病㊂3㊀小㊀结笔者查阅相关文献资料,总结归纳石老治疗睑废临床实践经验及学术思想,认为睑废发病与 气虚 血瘀 湿浊 有关,中医学治疗以益气升阳散结㊁活血祛湿通络为治则,推崇中草药以补阳还五汤合升陷汤加减㊂针刺临证配穴:痰浊阻络配丰隆㊁阴陵泉;痰瘀互阻配丰隆㊁阴陵泉㊁血海㊁膈腧;脾虚气陷配足三里㊁气海㊁关元㊂现代医学研究[3-5]证实:动眼神经麻痹病因复杂,与颅内病变或全身系统疾病(如颅内动脉瘤㊁颅底肿瘤㊁脑缺血㊁糖尿病㊁外伤㊁炎症)密切相关,涉及眼科㊁神经内科㊁影像医学多学科交叉,需要医学影像科㊁神经内科㊁眼科㊁介入科多学科协助诊治㊂结合中医学㊁针灸治疗效果更显著,是中医学与西医学的交融㊂因此,针对该病的治疗,石老强调医者宜详查病因,避免误诊㊁漏诊㊁误治,标本兼治,加快疾病康复,缩短病程,减轻患者病㊃73㊃㊀㊀中医研究㊀2020年3月㊀第33卷㊀第3期㊀TCM Res.March2020Vol.33No.3㊀㊀痛,防止复发,最大程度受益患者㊂参考文献[1]赵斌,韦企平.针刺联合中药治疗顽固性动眼神经麻痹15例[J].中国中医眼科杂志,2011,21(3):170. [2]崔艳杰,高其芳.针刺治疗动眼神经麻痹32例[J].四川中医,2012,30(10):135-136.[3]夏蔚,沈伟,李龙标.眼肌麻痹的病因及治疗[J].中国实用眼科杂志,2006,24(1):23.[4]尹都,杜长生,王社军.动眼神经的显微解剖学研究及临床意义[J].中华神经外科疾病研究杂志,2012,11(3): 249-252.[5]蒲一民,徐智科,刘宗顺,等.首诊动眼神经麻痹35例病因分析[J].国际眼科杂志,2013,13(8):1695.(本文承蒙石学敏教授指导,特此谢忱!)收稿日期:2019-02-28;修回日期:2019-07-15(编辑㊀田晨辉)文章编号:1001-6910(2020)03-0038-03㊃名师高徒㊃李艳传承国医大师李济仁论治骨痹之思路与方法∗王传博1,舒㊀春2(1.安徽医科大学第二附属医院中医科,安徽合肥230601;2.铜陵市中医院风湿科,安徽铜陵244000)摘要㊀李艳为皖南医学院弋矶山医院主任医师,安徽省名中医,博士研究生导师,国医大师李济仁学术传承人,国家级非物质文化遗产 张一帖内科 代表性传承人,国家中医药管理局重点学科中医痹病学科带头人,第六批全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师㊂骨痹为五体痹之一,西医学的强直性脊柱炎㊁骨关节炎等疾患属骨痹范畴,中医药对此具有独特的治疗优势㊂李艳主任传承国医大师李济仁治痹思想,认为骨痹内因正气不足,外有风寒水湿热毒,致痰湿瘀血痹阻筋骨㊂初期多实㊁多热,后期多虚㊁多寒㊂临证时予以疏风解表㊁祛湿通络治疗风湿证,温经散寒㊁除湿止痛治疗寒湿证,清热利湿㊁通络止痛治疗湿热证,清热解毒㊁凉血止痛治疗热毒证,化痰散瘀㊁活血通络治疗痰瘀证㊂关键词:李艳;中医师;李济仁;国医大师;骨痹;清络饮;益肾清络活血方;验案;名师经验中图分类号:R255.6㊀㊀文献标志码:Bdoi:10.3969/j.issn.1001-6910.2020.03.16㊀㊀李艳为皖南医学院弋矶山医院主任医师,安徽省名中医,博士研究生导师,国医大师李济仁学术传承人,国家级非物质文化遗产 张一帖内科 代表性传承人,国家中医药管理局重点学科中医痹病学科带头人,第六批全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师㊂笔者作为第六批全国老中医药专家学术经验继承人,有幸侍诊左右,偶获心得㊂痹证是临床常见疾病㊂中医诊治痹证疗效明确㊁优势明显,古今医家论述丰富㊂‘黄帝内经“最早提出了痹之病名,并专辟 痹论 篇,提出皮痹㊁肌痹㊁脉痹㊁筋痹㊁骨痹合称为五体痹,肺痹㊁脾痹㊁心痹㊁肝痹㊁肾痹合称为五脏痹㊂后世医家论痹从风寒湿热者众之,从五体㊁五脏论述者寡之㊂自‘金匮要略“倡三痹学说并奠定了治疗学基础后,后世多言三痹,五痹之说日趋淹没[1]㊂然临床上如能注重从五体㊁五脏论治,可在明确病证本质上掌握其发生发展变化规律,具有重要临床意义㊂李艳主任幼承家学,多有创新,诊治痹证近四十年,颇有心得㊂现将李艳主任诊治五体痹之骨痹的思路与方法介绍如下㊂1㊀病名溯源骨痹之名首见于‘黄帝内经“,原文为 风寒湿三气杂至,合而为痹也 以冬遇此者为骨痹 ㊂‘素问㊃长刺节论篇“曰: 病在骨,骨重不可举,骨髓酸痛,寒气至,名曰骨痹㊂ ‘诸病源候论“曰: 冬遇痹者为骨痹,则骨重不可举,不随而痛㊂ ‘济生方“曰: 骨痹之为病,应乎肾,其状骨重不可举,不遂而痛且胀㊂ ‘张氏医通“曰: 骨痹者,即寒痹㊁痛痹也㊂其证痛苦攻心,四肢挛急,关节浮肿㊂ ‘痹证通论“[2]曰: 凡风寒湿热等邪气侵入骨及关节,阻滞经脉气血,出现关节疼痛㊁肿胀或红肿热痛,甚至关节变形弯曲㊁僵直㊁不能站立行走者谓之骨痹证㊂2㊀病证要点骨痹病位在骨,日久可传及肾,亦可引起心㊁肺等多脏器损害㊂其病因有内㊁外之分:内因主要责之于肾虚,先天不足㊁肾气亏虚,或后天失养㊁房事不节㊁肾精耗损,或惊恐伤肾等;外因主要为触冒风寒,或因露宿乘凉,或因水湿浸渍,或因淋雨远行,亦有湿热毒邪内侵,或有痰湿瘀浊留滞于骨㊂病理产物主要为痰湿瘀血㊂初期多实㊁多热,后期多虚㊁多寒㊂本病的证候主要有 骨重不可举,骨髓酸痛 疼痛如掣 卷肉缩筋,肋肘不得伸 举节不用而疼,汗注烦心 诸肢节疼痛,身体魁羸,脚肿如脱,头昡短㊃83㊃㊀㊀中医研究㊀2020年3月㊀第33卷㊀第3期㊀TCM Res.March2020Vol.33No.3㊀㊀。

石学敏院士针灸临床常用30个腧穴配方百会:配①四神聪——神经衰弱,尤其失眠症。

配②风池——后头痛,巅顶痛即血管性头痛。

配③关元、三阴交——子宫脱垂(阴挺)。

配④灸百会一穴——治美尼尔氏综合症(眩晕)加二间效更佳。

上星:配①上星透百会,头维透角孙、四白——血管性痴呆。

配②攒竹、肝俞——球结膜炎。

配③头维、四白——帕金森氏病。

配④风池——鼻出血(倒经)、(血管硬化的鼻出血)。

人中:配①内关、三阴交、委中、极泉、尺泽——中风或中风后遗症。

配②内关、气舍——中枢性呼衰。

配③内庭、天突——膈肌痉挛。

配④内关——各种痛症止痛。

配⑤内关——一氧化碳中毒窒息休克。

配⑥足三里、人迎——可调高血压,低血压,既能降血压,又能升血压。

关元:配①灸关元穴有增加机体免疫机能,对各种因免疫低下所导致的疾病有效,一般喘症、性功能减退、风寒湿痹。

配②灸关元、针神门、承山——脱肛。

配③灸关元、针三阴交——胎盘滞留,膀胱炎。

配④蠡沟——阴道滴虫或感染性阴道炎。

中极:配①三阴交、次髎——痛经,月经不调。

配②三阴交——无卵月经。

配③秩边——前列腺炎或肥大。

配④三阴交、阴陵泉、肝、胆、脾俞——糖尿病及其所导致膀胱残余尿。

中脘:配①四白、后溪、申脉、长强——癫痫。

配②梁门、天枢、水道、关元、足三里——胃下垂。

配③太冲、内庭——慢性胃炎。

配④肝俞、脾俞、足三里——胃、十二指肠球溃疡。

配⑤人中、内关、下巨虚——癔病性呕吐,厌食、哮喘。

太冲:配①合谷——高脂血症。

配②合谷、四神聪——烦躁症。

配③阳辅、睛明——眼底动脉出血。

配④阴陵泉——黄疸性肝炎。

配⑤阴陵泉、足三里——慢性肝炎。

风池:配①完骨、天柱——治脑缺血性疾病,如椎基底动脉供血不足,脑梗塞,缺血性的延髓及假性延髓麻痹。

配②风府——视神经缺血性萎缩症。

配③颈夹脊刺——治疗颈椎综合症,颈性耳鸣,颈性眩晕,颈性头痛。

配④大椎刺络、足三里、合谷、孔最——外感。

环跳:配①大肠俞、阳陵泉、委中——坐骨神经痛。

针灸临床常用30个腧穴配方

石学敏

(天津中医药大学第一附属医院,天津300193)

摘要:本文将石学敏院士临床常用30个腧穴进行总结,分别列举腧穴的常用配方及主治,为临床广大针灸工作者提供参考。

关键词:腧穴;配方;主治

全国针灸临床研究中心,笔者经过几十年的工作,对临床常用的30个腧穴集中地进行临床研究,对每个疾病的治疗效果,经几百例、几千例,有的病种上万病例进行临床观察,这对于针灸学治疗疾病的规范是有意义的。

对规范腧穴的主治及有效配方是一个贡献,分述如下:

百会:配①四神聪——神经衰弱,尤其失眠症。

配②风池——后头痛,巅顶痛即血管性头痛。

配③关元、三阴交——子宫脱垂(阴挺)。

配④灸百会一穴——治美尼尔氏综合症(眩晕)加二间效更佳。

上星:配①上星透百会,头维透角孙、四白——血管性痴呆。

配②攒竹、肝俞——球结膜炎。

配③头维、四白——帕金森氏病。

配④风池——鼻出血(倒经)、(血管硬化的鼻出血)。

人中:配①内关、三阴交、委中、极泉、尺泽——中风或中风后遗症。

配②内关、气舍——中枢性呼衰。

配③内庭、天突——膈肌痉挛。

配④内关——各种痛症止痛。

配⑤内关——一氧化碳中毒窒息休克。

配⑥足三里、人迎——可调高血压,低血压,既能降血压,又能升血压。

关元:配①灸关元穴有增加机体免疫机能,对各种因免疫低下所导致的疾病有效,一般喘症、性功能减退、风寒湿痹。

配②灸关元、针神门、承山——脱肛。

配③灸关元、针三阴交——胎盘滞留,膀胱炎。

配④蠡沟——阴道滴虫或感染性阴道炎。

中极:配①三阴交、次髎——痛经,月经不调。

配②三阴交——无卵月经。

配③秩边——前列腺炎或肥大。

配④三阴交、阴陵泉、肝、胆、脾俞——糖尿病及其所导致膀胱残余尿。

中脘:配①四白、后溪、申脉、长强——癫痫。

配②梁门、天枢、水道、关元、足三里——胃下垂。

配③太冲、内庭——慢性胃炎。

配④肝俞、脾俞、足三里——胃、十二指肠球溃疡。

配⑤人中、内关、下巨虚——癔病性呕吐,厌食、哮喘。

太冲:配①合谷——高脂血症。

配②合谷、四神聪——烦躁症。

配③阳辅、睛明——眼底动脉出血。

配④阴陵泉——黄疸性肝炎。

配⑤阴陵泉、足三里——

慢性肝炎。

风池:配①完骨、天柱——治脑缺血性疾病,如椎基底动脉供血不足,脑梗塞,缺血性的延髓及假性延髓麻痹。

配②风府——视神经缺血性萎缩症。

配③颈夹脊刺——治疗颈椎综合症,颈性耳鸣,颈性眩晕,颈性头痛。

配④大椎刺络、足三里、合谷、孔最——外感。

环跳:配①大肠俞、阳陵泉、委中——坐骨神经痛。

配②足三里、解溪、三阴交——下肢麻痹及肌萎缩性疾病。

配③梨状肌损伤是环跳穴主治特长。

阳陵泉:配①日月、丘墟、肝俞、胆俞——胆结石、胆囊炎、胰腺炎。

配②阴陵泉——肩凝症(肩关节周围炎)。

配③绝骨加局部排刺——颈前肌萎缩症。

配④委中、阴陵泉——腓总神经损伤。

足临泣:配①外关——耳鸣。

配②人中、听宫——耳聋。

配③支沟——肋间神经痛。

内关:配①足三里——增强心功能,治疗病窦综合征。

配②心俞、膈俞、肺俞——冠心病。

配③神门、大陵——心动过速。

外关:配①加局部取穴治疗网球肘。

配②大肠俞、合谷、飞扬、人中——风湿痹痛。

配③大椎刺络、丰隆——疟疾。

配④膻中、乳根刺络——乳腺增生。

委中:配①大肠俞、次髎、秩边——马尾神经损伤。

配②三阴交——中风下肢不遂。

配③丘墟透照海——足内翻。

秩边:配①阳痿、遗精、早泄、不射精症等男性及女性性功能障碍要穴。

配②下肢瘫痪、疼痛要穴。

配③前列腺炎、肥大及各种原因引起的尿潴留要穴。

配④女性阴道疾病。

大肠俞、肾俞:配关元俞、次髎——慢性肠炎(五更泻),慢性痢疾,盆腔炎,子宫内膜异位症,各种原因引起的腰痛。

胆俞:配肝俞、膈俞、脾俞①胰腺炎、胆结石及炎症引起的痛症,胃痉挛,及胃、十二指肠痛症。

②糖尿病、胃下垂。

③胃肠功能紊乱。

肺俞、膈俞:配大椎、心俞加刺络①支气管炎,过敏性哮喘。

②心血管疾病,尤其对冠心病效佳。

攒竹:配①太阳、丝竹空——三叉神经痛第一支痛。

配②下关、四白——三叉神经二、三支痛。

配③迎香、四白——鼻窦炎。

配④丝竹空、申脉——眼睑下垂。

后溪:配①大椎加刺络法——臂丛神经痛。

配②尺泽、极泉——尺、桡、正中神经麻痹。

配③绝骨——颈部肌肉损伤(落枕)。

配④申脉、印堂——癫证。

三阴交:本身有良好的治疗各种原因引起的痛经和调理月经的作用。

配①中脘、内关、印堂、百会——治疗郁证。

配②阴陵泉——低蛋白浮肿,早期肝硬化

水肿,淋巴管梗塞性下肢浮肿。

配③归来——输卵管原发或继发性不孕症。

足三里:配①丰隆——治疗各种原因引起的便秘。

配②各种免疫机能低下引起的疾病。

配③风池、四白、哑门——多发性硬化症,帕金森氏症。

配④曲池、风池、大椎、中脘、三阴交——运动神经元疾病(早期效佳)。

配⑤天枢、中脘——治疗脾胃不合诸症,消化不良,胃脘痛,胃、十二指肠球溃疡,各种慢性胃炎。

太渊:配①列缺、孔最——急性支气管炎。

配②人迎——无脉症。

配③太冲、球后——视神经萎缩。

合谷:配①四神聪,加局部刺络——面积痉挛。

配②阳白、太白、四白及经筋刺法——面神经麻痹后遗症(病久6个月以上经各种方法治疗不愈病例)。

配③为外感、神经系统、消化系统疾病常用的配穴。

曲池:配①加局部刺络——网球肘。

配②极泉、尺泽、合谷——上肢麻痹病(尺、桡、正中神经损伤)。

配③上巨虚——急性菌痢、肠炎。

天枢:配①曲池、风池、大椎、血海——过敏疾患、荨麻疹等皮肤病。

配②内庭——小而消化不良,厌食症。

配③丰隆——驱蛔虫作用。

人迎:配①太溪、冲阳——风湿性动脉炎。

配②气舍——颈动脉供血不全诸症。

配③局部围刺法、照海——甲状腺机能亢进和低下及单纯性肿大。

涌泉:配①劳宫——指压法,改善中老年人血液循环,从而治疗周围血管循环。

配②趾端刺络——烦躁症。

配③劳宫、人中、丰隆、间使——精神分裂症。

配④指压劳宫、涌泉、印堂——疲劳综合症,并能增加机体免疫能力。

作者简介:石学敏(19),教授,中国工程院院士,博士生导师,国家有突出贡献

专家,享受国务院特殊津贴专家,中国针灸学会副会长,天津

针灸学会会长,中国针灸临床研究会副理事长,欧洲传统中医

协会顾问,联邦德国巴伐利亚洲中国传统医学研究第一副院

长。

作者单位:300193 天津中医药大学第一附属医院。