中国写意山水画的特点及举例

- 格式:docx

- 大小:17.66 KB

- 文档页数:2

中国山水详细介绍

《中国山水详细介绍》

一、中国山水

中国山水画是中国文化的一个重要组成部分,在中国历史上占有重要地位。

中国山水画集合了中国古代散文、书法和图画的特点,体现着中国特有的艺术风格,是中国文化的重要组成部分。

1、中国山水特征

中国山水画的特点是融合了中国文化的审美特点,以以江、湖、山、林、瀑布为主要元素,以及使用半实半虚、水墨、抽象,给人以和谐、宁静、朴素的艺术感受。

其中,山水画以表现山水自然风光为主,也有以表现物象、空间境景为主的。

2、中国山水历史

中国山水画起源于古代,古代中国的文人画家以田园风景、自然景观为容,将中国哲学文化折射入画中,以抽象的语言描绘天地人的自然美景,并以“天人合一的境界”为主题,形成了独具中国特色的山水艺术。

从东晋时期开始,中国山水艺术开始盛行,其中最具代表性的作品有东晋画家顾恺之的《秦淮图》,南宋画家黄庭坚的《秋千图》、尤伦斯的《小河湾图》和宋朝画家吴道子的《山水图》等等。

他们也都将中国哲学文化融入到画中,并在画中形成了“虚实相生”的艺术风格。

三、中国山水影响

中国山水画在历史上的影响非常大,它不仅对中国文化产生了深远的影响,也影响了世界上的其他民族文化,尤其是日本以及东南亚国家。

日本从中国传播过来的文化中,山水画最为显著,日本的山水画从中国习得了以山水描写天人合一的理念和形式,并由此产生了日本的“象山画”和“鸟瞰画”,也就是日本的山水画。

而东南亚国家也同样从中国传播过来了山水画的理念和形式,在越南、泰国等东南亚国家,仍可以见到许多以中国山水画为基础的画作。

总之,中国山水画不仅是中国文化的重要组成部分,而且也在东亚文化中发挥了举足轻重的作用。

山水画艺术的特色与鉴赏山水画是中国传统绘画中的一种独特艺术形式。

与写实的人物肖像画和花鸟画相比,山水画更加注重表现自然山水的气息,展现出中国文化中对大自然的敬畏和崇拜之情。

本文将从山水画的特色和鉴赏两个方面来分析和探讨。

一、山水画艺术的特色1. 以意传形,含蓄而美丽传统山水画并不强调通过形式表达出真实的物体轮廓,而更注重表达出意境和情感。

山水画师追求的是以笔墨、色彩、构图等方面的表现来传递出自己心灵深处对山水和自然的感受。

这种以意传形的技法在画面中充分体现了中国文化中所倡导的“含蓄而美丽”的审美理念。

2. 凝练而精微,寓意深刻山水画常常通过凝练的画风表现出山水的精神面貌。

画家以自己的笔调、笔墨和色彩来表现出山水的特征,同时将千姿百态的自然景色凝练成一种意蕴深刻、意味悠久的鲜明风格。

从藏山纳石、千里岑峒的构图中不难发现,山水画作品中蕴含着许多更深刻的寓意。

3. 取法自然,讲究情景山水画大都以山水自然风光作为主题,但这并不是按照现实再现的形式展现出来的。

山水画师在构图和造型上一般会取法自然,但更注重展现其中的情景和精华。

如青花瓷山水画家郑板桥就经常将自己的生活情感注入到创作之中,使其作品呈现出一种独特的人文情感。

二、欣赏山水画的技巧1. 选秀作品看欣赏山水画,首先要选好作品。

要欣赏好的山水画作品,就需要有一定的鉴赏能力。

山水画作品要讲究表现技巧和审美观赏,选作品要以知名度、艺术价值、前后期代表性、个人感觉等因素综合考虑。

2. 对照实地观察欣赏山水画作品时,可以对照着实地观察,从而更好的领会画家的创作意图。

对大自然的观察可以激发观众的情感理解和审美欣赏,使得欣赏过程更加充实。

3. 深入了解历史文化山水画作品蕴含着浓郁的历史文化气息,欣赏山水画不仅要能够分辨画家属于哪个艺术流派,还要拥有深入的人文历史知识。

艺术作品往往是反映社会、时代、文化和心理等多方面的,康熙时期的清流派山水画所追求的是温柔雅致,而明代的四大家更注重刚劲峻拔,从不同历史背景中把握画家创作的特色必将使欣赏者对艺术作品有更全面的了解和感悟。

山水画的特点

“

山水画的特点

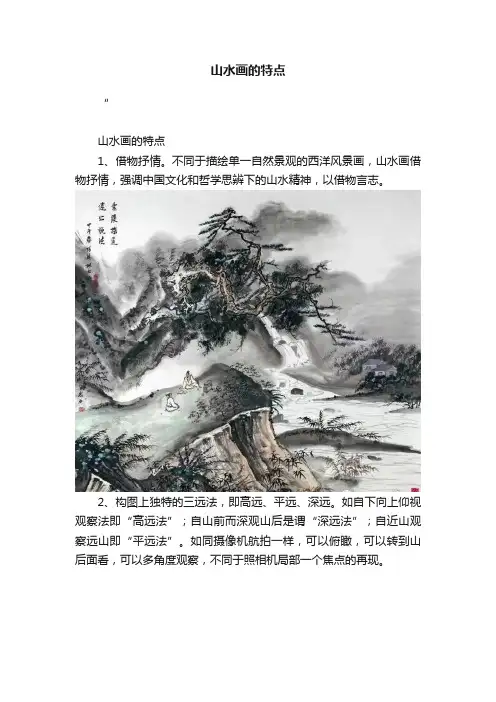

1、借物抒情。

不同于描绘单一自然景观的西洋风景画,山水画借物抒情,强调中国文化和哲学思辨下的山水精神,以借物言志。

2、构图上独特的三远法,即高远、平远、深远。

如自下向上仰视观察法即“高远法”;自山前而深观山后是谓“深远法”;自近山观察远山即“平远法”。

如同摄像机航拍一样,可以俯瞰,可以转到山后面看,可以多角度观察,不同于照相机局部一个焦点的再现。

因此李可染先生写生,不是坐下就画,而是先围着山转两圈,挑选最美最入画的景致集中到一幅画中,这与西方照相式的单一局部再

现写生和观察方法完全不同,西方画家很难理解。

同时,三远法往往在一幅画中都可以穿插使用,不能僵化地理解运用。

3、注重意境。

山水画面形象复杂,相比花鸟画和人物画,山水画面中常常集中了众多形象,如山石树草、泉池滩崖等物象,层层叠叠相加,往往意境深远,同时这也就增加了处理画面整体关系的难度。

中国山水画概述

中国山水画概述是对中国山水画的简短介绍或描述。

中国山水画是中国传统绘画的重要流派之一,主要描绘自然风光,特别是山川、河流、树木、房屋等元素。

以下是关于中国山水画的一些概述:

1.历史背景:中国山水画起源于魏晋南北朝时期,历经唐、宋、元、明、清

等朝代的发展和完善,形成了独具特色的绘画艺术。

2.艺术特点:中国山水画以线条为主要表现手段,注重笔墨的运用和意境的

传达。

它强调“气韵生动”,注重画面整体氛围的营造,追求“天人合一”

的艺术境界。

3.题材与风格:山水画的题材广泛,包括山水风景、田园风光、楼台亭阁等。

风格多样,有工笔、写意、青绿、浅绛等不同技法。

4.文化内涵:中国山水画蕴含着丰富的文化内涵,反映了中国传统文化中对

自然、宇宙和人生的理解。

它体现了人与自然的和谐关系,以及道家、儒家等思想的影响。

5.代表画家与作品:中国山水画的代表画家有展子虔、范宽、黄公望、石涛

等,他们的作品如《游春图》、《溪山行旅图》、《富春山居图》等都是传世经典。

总结来说,“中国山水画概述”是指对中国山水画的简要介绍或描述,包括其历史背景、艺术特点、题材与风格、文化内涵以及代表画家与作品等方面。

这些概述可以帮助人们了解中国山水画的基本特点和价值。

浅谈中国的山水画中国的山水画是中国绘画传统中的一个重要流派,它是中国绘画艺术的精髓所在,也是中国文化中的瑰宝。

山水画在中国传统绘画中占据着极为重要的地位,它既是中国文化的表现形式,也是中国人对自然、生活和人生的理解与表达。

本文将从中国山水画的起源、发展、特点和意义等方面进行探讨,以期能更全面地展现中国山水画的魅力。

中国的山水画可以追溯到古代的壁画、青铜器等艺术形式,但真正成型于唐宋时期。

唐代的山水画以香山为代表,主题多为高山险峻、溪水潺潺,气势宏伟,布局疏阔,造型简笔,着重表现山川风貌。

而宋代山水画的代表作品则以黄山、庐山、山水草木反复构成的“文人画”为主,擅长以墨迹轻重、干湿、淡浓、远近来表现山石树木的立体感。

至明清时期,山水画进入了熟练阶段,其作品在构图、线描、着色等方面都达到了相当高的水平。

中国山水画以“山水”为主题,以山涧、江河、潭泊等景物为背景,再以亭台、桥梁、人物、植物等为点缀,通过线条、色彩、层次等手法来表现景物的形态、气韵和情感。

其画面一般布局明快大气,取意南北风物,布景深远高远,有时则显出襟怀汹涌澎湃之势。

中国山水画在表现手法上,兼顾了写意和工笔两种风格,以写意为主,追求“神似”与“形似”相结合的艺术表现方式。

绘画的精髓在于“墨到草率”。

正所谓“水墨画,一勾三许”,执笔不离纸面三寸,泼墨不出纸面三寸,以求古人所谓“以纸为牯牛,笔触为朱砂,笔管为龟肋,罗盘为牯卵”。

中国山水画的意义可以从多个方面来阐述。

中国山水画对中国文化的影响是深远的。

山水画的主题是人们对自然景观的美好向往和赞美,这与中国人的审美情趣、价值观念和处世态度密切相关。

中国山水画承载了中国人对大自然的热爱和敬畏之情,表现了中国文化中关于自然、人文、宇宙等方面的感悟和思考。

中国山水画对中国文化的传承和发展起到了重要作用。

中国山水画以其独特的艺术手法和意境表达,成为中国绘画的一大特色,对中国绘画史和艺术理论产生了深远的影响。

浅谈中国的山水画中国的山水画是中国传统绘画的重要流派之一,它以描绘山水为主题,表现自然景观和人类生活。

自古以来,中国的山水画就占据着重要的地位,成为了中国文化艺术的代表之一。

山水画以其独特的艺术风格和技法,在国际艺术领域也享有盛誉。

今天,本文将就中国的山水画进行一番浅谈,希望能够带领读者更深入的了解中国的山水画。

中国的山水画起源于古代的岩画,最早的山水画可以追溯到两千多年前的汉代。

中国古代山水画的风格受到了道教、佛教和儒家的影响,早期的山水画多表现了宇宙观念和世界观,将山水作为画面中的主体,用以表现物我之间的关系和境界。

随着历史的发展,山水画经历了不断的演变和发展,被中国画家们不断地丰富和改进,形成了丰富多彩的山水画风格。

中国的山水画包括了广阔的山河、清澈的流水、苍翠的松柏、葱郁的竹林等画面,表现了中国传统文化中对自然景观的极致追求。

中国的山水画强调意境和抒情表达,画家们常常通过对山水的描绘来表达自己对自然的感悟和情感。

在中国传统文化中,自然与人相融合,山水与人文共生。

中国的山水画中既有对自然景观的传神描绘,又融入了人文情感,成为了中国独特的山水画风格。

中国的山水画在表现手法上也有其独特之处,它主要采用了写意和工笔相结合的绘画技法。

写意是指画家以自己的意志和情感为主导,借助笔墨来表达自己对自然、社会和生命的理解;而工笔则是具体的技法手段,通过精细的笔墨和勾勒,来表现画面的细节和纹理。

在中国的山水画中,画家往往通过自己的情感和理解来构思画面,再运用工笔技法来细致描绘,形成了独特的山水画风格。

中国的山水画家代表有很多,其中最有名的莫过于北宋的徽宗和元代的黄公望。

徽宗是中国历史上的一位帝王兼才子,他的山水画作品多以清远深邃的山水为主,画面通常采用淡雅的色彩和简洁的笔墨,富有内涵和意境。

黄公望则以他的“黄公望风格”成为了中国山水画的代表人物,他的山水画作品以勾勒细腻、笔法独特而著称,展现了浑厚淳朴的金陵山水特色,成为了中国山水画中的经典之作。

水墨写意——用中国画的特点表现自然山水中国画是中国传统文化的瑰宝,它以其独特的形式和技巧,将自然山水的美妙展现得淋漓尽致。

水墨写意是中国画的一种表现方式,通过简练的线条和墨色的渲染,传达出山水的神韵和意境。

本文将探讨水墨写意的特点以及如何用它来表现自然山水。

中国画的特点之一是追求意境的抒发。

中国画家在创作时注重表达自己的情感和感受,而不仅仅是对自然景物的拷贝。

水墨写意更加注重表达画家内心的感受和对自然山水的理解。

通过墨色的浓淡变化和线条的流畅,画家能够将自己的情感融入到作品中,使观者能够感受到画家对自然山水的独特理解。

水墨写意的另一个特点是注重留白和虚实结合。

在中国画中,留白被视为一种表现技巧,它不仅仅是对画面空白部分的处理,更是一种表达意境的手段。

通过留白的处理,画家能够让观者在想象中填补空白,从而产生更加深远的艺术效果。

虚实结合则是水墨写意的另一种表现方式,通过线条的虚实交错和墨色的深浅变化,画家能够表现出自然山水的立体感和层次感。

水墨写意还注重表现自然山水的动态和变化。

中国山水画强调“气韵生动”,追求表现自然景物的生动感和变化。

水墨写意通过线条的流畅和墨色的渲染,能够表现出山水的流动感和变化之美。

画家可以通过运用不同的线条和墨色来表现山水的起伏、水流的流动以及风吹草动的动态效果,使观者感受到自然山水的生动与活力。

水墨写意还注重表现自然山水的气势和空间感。

中国山水画强调“气势恢宏”,追求表现自然景物的壮丽和广阔。

水墨写意通过墨色的浓淡变化和线条的运用,能够表现出山水的广袤和壮丽之美。

画家可以通过运用浓墨重彩来表现山的雄伟和水的浩渺,通过运用淡墨轻彩来表现山的遥远和水的柔和,使观者感受到自然山水的宏大与广阔。

水墨写意的表现方式可以说是一种抽象的艺术形式,它通过简练的线条和墨色的渲染,表现出自然山水的神韵和意境。

水墨写意不仅仅是对自然山水的描绘,更是对自然山水的理解和感受的表达。

通过留白和虚实结合,水墨写意能够让观者在想象中填补空白,产生更加深远的艺术效果。

中国古代山水画的艺术手法与特点山水画是中国绘画中的一大珍品,它将自然风光描绘得惟妙惟肖,让观者仿佛置身于画中。

在中国绘画史上,山水画已经成为一种重要的艺术形式,并对中国文化和艺术产生了深远的影响。

本文将探讨中国古代山水画的艺术手法和特点。

1. 山水画的起源和演变山水画起源于中国古代,最早出现于汉代和魏晋时期。

当时的山水画以山石、草木和流水为主要画面元素,画风简约,富有表现力。

到了唐宋时期,山水画逐渐发展成为一种精致的艺术形式,画家开始注重表现自然景色中气息、空气、光影等细节,用笔墨和色彩营造出自然风光中的美感和情致。

元代以后,山水画的表现形式更加多样化,画面中不仅有自然风光,还有人物、建筑等大量的元素,画面呈现出更加丰富的生活气息。

2. 山水画的艺术手法和技巧山水画的艺术手法和技巧非常丰富。

一般来说,山水画要求画家通过笔墨和色彩的表现,达到自然景色的真实感和情感表达。

下面就介绍几种山水画的常见艺术手法和技巧:(1)“皴法”:指用不同的笔画和笔墨,表现不同的山水构造和肌理,使得画面更加细腻生动。

(2)“点染法”:通过点、染、摸等方法描绘出自然风光中的颜色、纹理和光影等,让画面更加丰富和立体。

(3)“留白法”:即通过留白表现笔触、颜色和纹理的成分,使得画面更加简洁明了。

(4)“写意法”:指用粗笔勾勒、变幻自如的笔墨表现自然景色中的气息和情感,让画面更加自由、不拘泥于实际物象的具体表现。

3. 山水画的特点和精神内涵山水画的特点和精神内涵与中国古代文化密切相关。

中国古代哲学和审美观念都认为,自然风光具有神秘而深邃的美感,蕴含着“天人合一”的精神内涵。

因此,在山水画中,画家不仅要表现外在的自然景物,还要通过笔墨和表现手法表达出这种“天人合一”的精神内涵。

山水画的画面往往具有一种宁静、深远、纯净的气息,让人沉醉其中,感受到大自然的魅力和气息。

同时,山水画也包含了一种对自然和生命的敬畏和珍惜,表达出了中国文化中对自然和人文价值的关注和追求。

中国写意山水画赏析

中国写意山水画精品1

中国写意山水画精品2

中国写意山水画精品3

中国写意山水画精品4

中国写意山水画精品5

山水画欣赏功能:

人有三重境界,生命、生存、生活。

当一个人生命无保障时,核心追求是保命,这是

最基本的。

当生命无忧时,核心追求是生存,如何吃饱穿暖。

当衣食无忧时,核心追求是

生活质量,尤以精神享受为最高追求,故美女美食美服美景美乐等开心玩乐成为最高需求,所谓饱暖思淫欲,人之常情。

其中,美景的获得在古代实非易事,除少数王公贵族和闲雅

僧人可游历名山大川外,因交通的不方便和求生计的繁忙,很难饱览全国各地的名胜风景。

故观画是一条捷径,以满足美景欣赏的心理需要。

正因如此,宋代山水画提出了可观

可行可游可居的标准,欣赏一幅画,亦当旅游观光一回。

当今社会科技发达交通发达,电

视网络摄像照相,真山真水旅游观光大大丰富了人们追求美景的心理需求,然山水画是高

度概括和提炼了所有美景的创造之作,较之真山真水之美另有一番意境,故也是对观光的

补充,更何况各地风景不定都能去能看。

所以山水画必须要满足人们追求美景的心理需求,绝不是随便画个土堆画个石堆就是山水画了。

感谢您的阅读,祝您生活愉快。

写意山水国画分析报告谈及山水国画,不得不提的是中国古代艺术中的瑰宝。

山水国画是中国画中的一个重要门类,它以自然景物为主题,以墨、石、水、山为表现手段,通过勾勒形神、运用笔墨、抒发情感来描绘出浩大壮丽的自然景色。

在山水国画中,可以感受到中国古代文人墨客们对自然的崇敬和对生命哲学的思考。

山水国画的画法注重画家对景色的所见所思,以及个人情感与艺术技能的融合。

首先,画家需要有全面的考察、调查和收集素材的能力。

他们会亲自游历山川大地,体验大自然的磅礴与壮美,细致观察景色特征并记录下来,以便后期创作使用。

其次,画家要能够运用丰富的表现手法,如皴、点、钩、拓、泼等,通过墨色的深浅变化、笔法的轻重变化来表达画家对自然景象的感受与理解。

这种自由、自然而具有象征意义的表达方式,不仅可以展现山水的宏伟壮丽,更能传递画家的情感与境界。

山水国画的表现形式多样化,有大写意、小写意、工笔、重彩等不同风格。

大写意山水国画注重形势的概括,筆墨的挥洒,意境的丰富,力求以简练的线条描绘出山川河流、云雾风景的精髓。

小写意山水国画则更注重细节的描绘,借助于繁复的笔法表现山水的细微变化,以求达到画家所追求的精神境界。

工笔山水国画则注重对细节的入微描绘,追求图画真实性和准确度,像工匠一样精细地打造画面。

重彩山水国画则运用色彩的渲染,创造出更加绚丽多样的山水画。

山水国画的意境非常重要,它通过自然景色的描绘来达到表达感情和内涵的目的。

山水国画中的物象并非单纯地描绘景物本身,而是通过景物来表达画家的思想情感。

一幅优秀的山水国画可以让观者感受到画家的情感、感悟和对自然的敬畏之情,同时也呼应了观者自身的情感共鸣。

综上所述,山水国画作为中国古代艺术的重要组成部分,具有独特的魅力。

它以勾勒自然景物为主题,运用丰富的笔墨技巧表现山水的壮丽与细腻。

通过描绘自然景色,山水国画传递了画家对自然的崇敬和对生命哲学的思考。

这种艺术形式通过表现手法与意境的相互融合,超越了物象表达,成为一种独特的情感和境界的艺术语言。

中国传统山水画描述

中国传统山水画是一种独特的绘画风格,主要表现了大自然中山水的雄伟、幽美、宁静和神秘的感受。

中国山水画有着悠久的历史,可以追溯到春秋时期。

传统的山水画以山水为主题,以大自然的景物为材料,以水墨为媒介,表现出“大气象、静而古朴”的艺术特色。

传统的中国山水画作品大多表现出水墨笔法的韵律,有着浓厚的地域特色。

在传统的山水画布面上,有着富有活力的山水笔触,表现出山水的动态变化,把景物表现的淋漓尽致。

山水画中常见的特点就是“叠山、叠水,变化多端,富有层次”。

山水景物的叠山叠水,把

山川的变化到极致,便是传统山水画的最大特点。

传统的中国山水画在艺术方面也有着深刻的意义。

山水画的题材多带有哲理性,从中可以体现出自然与人的关系,可以把人与自然的精神融合。

它不仅可以给人们带来审美的享受,还可以帮助人们体悟大自然的神奇,学习哲理性的启迪。

中国传统的山水画一直以来都是中国绘画艺术的主流,它不仅在中国,而且在世界范围内都有很高的人气。

传统山水画的笔触淡雅,在把握自然美妙的同时,也把艺术家内心的深刻感受表现得淋漓尽致。

它们是中国传统文化的瑰宝,被视为世界艺术的非凡杰作。

中国山水画的特点及其分类中国山水画的特点及其分类中国山水画以山川自然景观为主要描写对象的中国画。

形成于魏晋南北朝时期,但尚未从人物画中完全分离。

传统上按画法风格分为青绿山水、金碧山水、水墨山水、浅绛山水、小青绿山水、没骨山水等。

下面是店铺给大家整理的中国山水画特点,希望能帮到大家!中国山水画的特点1、让人看上去就感到宽广,气魄非凡。

要有“方寸之间见万里”“气象万千”的气度。

2、有深度,一层一层,向远延伸,无有穷尽的感觉。

3、层次感要鲜明。

块面要分隔开,让人感觉不同块面,立即知道各个块面之间的前后,左右关系。

4、你所要表达的主题是一遍文章的中心,应重点描写,交代清楚,其它的衬托部分强调意到,寥寥疏笔,点到为止,中国画强调意境,可以意到笔不一定到,不要面面具到,交代得太清楚,否则会冲淡主题,画蛇添足。

5、山水画中山石,树木力求新,奇,怪,险。

让人有种新鲜感,凶险感。

容易吸引观众,打动人。

6、要达到以上效果都是以笔墨来表现的,所以这是笔墨功夫非常重要,应不断练,一副画的层次高低,观此立杆见影。

否则你再好意境无法达到。

7、山水画高层次,实景刻画是次要的,关键是“虚”的部分要处理好,说起来容易,要做好,却很难,因为“虚”的部分,常常是随意中产生的,搞不好,一副画就因此搞坏了。

这也是水平的问题。

中国山水画的特点论述—、山水画确立了知山乐水的圆觉之境:山水画的缘起,是中国画天人合一意境的历史集成,是知山乐水大田园观民居意识的集中体现。

可以说,青山绿水确立了中国审美的一个重要基调:闲情逸致式的陶冶。

人们在千秋永立的高山流水面前,品味到的是萧条空寂与静穆平和。

圣者说的“道、理、性”均在山水面前顿捂圆觉,以终成情性。

这种以山为乐、以水为知,以空为悟、以远为觉的精神确立,这种天人合一的忧乐圆融意识,可望、可行、可游、可居的自然理想,是士者文化的一种精神,是素朴生命哲学的艺术体现。

中国哲学在中国山水中找到了更为丰富和具体的内涵。

1、以形写神,以神写意。

从古到今,中国的绘画一直围绕着一个形的问题在作文章。在绘画的初萌阶段,由于造型能

力差,那时的形是简单而幼稚的,是似是而非的,也可以说是“以意表形”。随着绘画经验的

不断积累,写形的功能大大提高,进入了“以形写形”的阶段。但随着时代的发展,画家们并

不以形似为满足,逐渐认识到了“神似”的重要性。即在造型上表现对象的内在本质精神面貌

和性格特征,才算真正达到绘画的目的。

最先提出“以形写神”理论的是人物画家顾恺之。后来引伸到中国写意画领域,逐渐比为“以神

写意”的意象造型观念。是中国的写意画摆脱了自然形的限制,而追求以笔墨为载体的情感

宣泻。由于开拓了表现上的自由空间,画家笔下的形象既跳出了特定时空中客观物象再现的

制约,又由于形的限制而避免了过于的随意性。使作品既来源于生活,又高于生活,既有形

的观念,又有自我情感的表露,达到极完善的幻化境界。关于形神论的观点,历代都有不少

精辟的论述。北宋苏轼提出“作画以形似,见与儿童邻”,虽不免过于偏颇,但观点是明确的。

元代倪云林的“逸笔草草,不求形似”,则是文人画家的一种偏激言词。二者都没有把形神的

关系界定清楚。对中国写意画的形神问题阐述的最精僻的莫过于齐白石,他说:“不似为欺

世,太似则媚俗,妙在于似与不似之间”。似与不似之间就有了一定的空间,画家在作画过

程中,积极地去作物象的内在本质即神韵的追求,为了达到目的,就要对物象的特征加以强

调、夸张,对形进行必要的概括、取舍、归纳。这个过程叫做“遗貌取神”,这种造型观念叫

做“意象造型”。

2、骨法用笔、以书入画。

“骨法用笔”是谢赫六法中第二位,它用“气韵生动”是六法中最重要的两个概念。“骨法”是指客

观物象的形神结构,“用笔”则是用笔方法,用笔技巧和艺术表现。唐代张彦远在《论画六法》

中提出“骨气形似皆本立意而归乎用笔”。说明“骨气用笔”的内涵是十分丰富的,它不但要表

现客观对象的基本结构、神韵,还要表达画家的主观感情和艺术创造。在写意画中,笔墨还

有独立的审美价值,表现为特殊的用笔方法所产生的形式美,也表现为笔墨情趣。

黄宾虹先生根据中国画的审美要求,总结前人和自己的创作经验,把用笔归结为平、圆、留、

重、变五法,他说:“用笔须平,如锥划沙;用笔须圆,如折钗股,如金之柔;用笔须留,

如屋漏痕;用笔须重,如高山堕石。”以上是用笔所追求的一种境界,至于具体操作中如何

灵活掌握,还要懂得一个“变”字,要留有余地,要掌握好分寸,过分了同样也是弊病。黄宾

虹、齐白石、潘天寿、李可染等先生追求线条的凝重深厚,注重留的作用,因此行笔相对较

慢,但也并不是处处都慢,该快时还是要快的。有的画家追求线的流畅,行笔速度相对较快,

有气势磅礴、一气呵成之感。至于怎样才好,这与每个人的实践经验、审美情趣有关,不可

强求一律。至于用笔中的苍、老、活、松、涩、劲、毛、挺、圆、厚的艺术效果,一个“变”

字都能概括,靠在实践中去体会去灵活掌握。

中国写意画的用笔来源于书法,在唐代就形成了书画同源的观点。张彦远在《历代名画记》

中说:“夫象物必在于形似,形似须全其骨气,骨气形似,皆本于立意而归于用笔,故工画

者多善书。”元代以后,中国的文人画发展到鼎盛时期,中国写意画家更注重以书入画。实

践证明,如果没有书法根基作为画法用笔的基础,中国写意画就很难达到炉火纯青的艺术境

界。清赵之谦以魏碑笔法入画,吴昌硕以石鼓文笔法入画,这是画坛上尽人皆知的典型范例。

中国写意画以书入画,不仅对于作品本身笔精墨妙的形式具有关键作用,而且可使笔法作为

独立于物象之外的因素更增加其审美价值。以书入画,画家在运笔过程中的下意识表现,可

直接倾注作者的思想感情,拓宽了表现的领域,提升了画面基础元素的质量,从而大大加强

了作品的艺术魅力。

3、追求意境、缘物寄情。

中国的写意画,自元代尚意以来,由于文人的介入,一直把追求意境美放在首位,画家的文

学修养直接反映到作品中,“诗中有画,画中有诗”不仅成为中国写意画雅俗,优劣和文野之

分,而且成为衡量画家艺术修养高低的重要标准。

意境的创作,不但有赖于画家对客观物象的深入研究,而且有赖于画家主体情思的积极活动。

这与张璪“外师造化,中得心源”是一致的。触景生情须外师造化,在画家审美心理因素的驱

动下,发挥“中得心源”的创作过程,达到抒情达意的目的。作为内因的学识修养,首先在人

品,中国自古就有知人论画的传统,所谓“人品不高,落笔无法”,“人品即画品”,画家的人

格修养、情操品位是内因的主导,意境的创作实际上是作品人品高低的真实写照。王冕画梅:

“不要人夸颜色好,只留清气满乾坤”。借梅之高洁标谤自身之品格修养。郑板桥画竹:“衙斋

卧听萧萧竹,疑是民间疾苦声。”齐白石的作品“蛙声十里出山泉”,没有画青蛙,只画了几只

蝌蚪,但十里蛙声如在耳边响起。这些作品如果舍弃了诗化的意境,格调的高雅便不复存在

了。

历代优秀的中国写意画家,尽管风格面貌各不相同,成就的取得无不立足于作品格调的高雅,

而作品格调的追求,又是以意境为第一要素的。八大山人创造的寂寞荒寒的空间意境和孤独

冷僻的艺术造型,与他的内心世界融为一体,成为表达内心情感的语言。徐渭笔墨姿肆的大

写意,是他怀才不遇、英雄无路心境的宣泻。在这些画家笔下,物象、笔墨都成为表达情感

的借助物,“缘物寄情”、“托物言志”,达到物我交融的境界。中国写意画追求画外的意境创

造,以诗入画的特色,正是其耐人寻味的重要原因之一,因而取得了其他画种难以企及的独

特艺术效果,这也是中国写意画经久不衰的精神之所在,也正是写意画最能充分体现中国传

统美学偏重表现的特点。因此,中国写意画才能在世界艺术之林中具有了熠熠生辉的地位。