故事外叙述与异故事叙述

- 格式:docx

- 大小:14.06 KB

- 文档页数:2

文学伦理学视域下中国古典小说第三人称叙事形式的伦理意义摘要:文学伦理学对文学的伦理本质和教诲功能进行了深入研究,建构了有别于西方伦理叙事学的文学伦理学。

文学伦理学虽然提供了有效的理论生成路径,但具体到方法论的应用层面上,一般集中于文本内容,而缺少对叙事形式的关注。

本文意在以古典小说第三人称叙事形式为切口,探究前现代的文学伦理观,填补这部分空白。

中国古典小说中难以见到第一人称叙事,多是叙述者现身却不参与的第三人称叙事。

正如弗·詹姆逊所说“审美行为本身就是意识形态的”,古典小说全知全能的第三人称叙事形式的背后正体现着前现代社会的伦理身份、伦理教诲和伦理选择。

关键词:第三人称叙事;文学伦理学;中国古典小说;近些年来,受到西方“伦理转向”大潮的影响,中国学者对文学伦理学的认识加深,有关文学伦理学批评的课题、专著、论文如雨后春笋般涌现。

聂珍钊教授作为文学伦理学领域的领军人物,在《文学伦理学批评导论》中给出文学伦理学的研究领域和研究方法:“文学伦理学批评是一种从伦理视角认识文学的伦理本质和教诲功能,并在此基础上阅读、分析和阐释文学的批评方法。

文学伦理学批评从起源上把文学看成是道德的产物,认为文学史特定历史阶段人类社会的伦理表达形式,文学在本质上是关于伦理的艺术。

”[1]据此,聂教授已经指出了文学和伦理学的必然关联。

文学文本包括内容与形式两个方面,考察一部文本的文学意义和价值,既需要内容上的逐句赏析,也需形式逻辑通顺。

同理,考察一部作品的伦理价值也应是既关乎内容也关乎形式。

然而,如今文学伦理学研究多是从内容层进行伦理批评,叙事学研究则是更重叙事形式而轻内容。

就此而言,文学伦理学与叙事学之间有互相借鉴和双向交互的需要。

但是,如今学界大多是将文本内容与文学伦理学批评结合起来阐释,注意到叙事形式与文学伦理学内在关联的研究少之又少,即便有之,也是侧重于理论建构,缺少具体的文本实践。

本文意在填补这方面的空白。

ENGLISH ON CAMPUS2023年31期总第679期修辞叙事学视角下的英语专业本科综合英语教学摘 要:近年来,我国高校不断改革英语专业本科综合英语教学,但较少将修辞叙事学与课堂教学相结合。

本文运用修辞叙事学中的“人物叙述”和“不可靠叙述”等概念,以讲授短篇小说Revolt of the Evil Fairies为例,将修辞叙事学运用到综合英语教学中,引导学生从修辞角度赏析文学作品,注重作者通过作品与读者的交流。

结论表明:修辞叙事学能够为学生鉴赏文学作品提供新视角,帮助学生丰富文学知识、拓展文学赏析方法,使学生在赏析文学作品的过程中训练逻辑性思维,从而提高文学鉴赏能力。

该视角同样适用于大学英语和研究生英语阅读教学。

关键词:修辞叙事学;综合英语教学;叙述形式;反讽作者简介:田英杰(1988-),女,山西太原人,中国地质大学(北京)外国语学院,讲师,博士,研究方向:叙事学、文体学、英语文学、亨利·詹姆斯的小说研究。

综合英语为我国高校英语专业本科阶段的专业基础课程。

该课程开设时间为2学年,每学年128学时,这说明该课程在英语专业课程体系中占有重要地位。

近年来,综合英语教学改革举措不断出现。

例如,外语教学与研究出版社在课程内容方面将综合英语教材有针对性地划分为语言与文化、文学与人生、社会与个人、哲学与文明四册。

就教学方法而言,外研社参考了学术界对思辨能力的相关研究,对课文阅读练习进行相应设计,系统性训练学生的思辨创新能力;在每个单元设置跨文化反思(Intercultural Reflection)板块,全方位提升学生的跨文化能力。

然而,学生在对综合英语教材中的短篇小说进行学习的过程中,不仅需要训练思辨能力、提升跨文化能力,同时需要扩充赏析文学作品的角度与方法,提升对文学作品的鉴赏能力。

因此,本文以美国短篇小说家泰德·波斯顿(Ted Poston)的短篇小说《邪恶精灵的反抗》(Revolt of the Evil Fairies)为例,运用修辞叙事学中的“人物叙述”和“不可靠叙述”等概念,引导学生从修辞角度赏析文学作品,重视作者通过作品与读者展开的交流,丰富学生的文学知识,拓展学生赏析文学作品的方法,帮助学生从基于主观印象的阐释习惯上升至相对客观、系统、逻辑性强的阐释思维和能力,提升学生对文学作品的鉴赏能力。

故事叙述法人人都爱听故事写作说难很难,每次都要凭空创造出一个本来没有的东西。

说简单又很简单,写作就是根据想法或者主题有条理地把话说清楚,落实到纸面上,就是写作。

把话说清楚的方法就叫作叙述方法。

在写作的叙述方法里,最常用也最容易掌握的就是故事叙述法。

所谓故事叙述法,就是像讲故事一样,把事情的前因后果、来龙去脉、出场人物、发展过程、结局和解决方案都说明白的一种方法。

故事叙述法就好像我们跟身边的人描述一件事,希望通过语言让别人进入我们所描绘的情景中,让人跟着故事的节奏,一步步了解事情的全貌。

讲故事一般有三种顺序模式,第一种叫按时间推移,按照时间的先后,先发生的先说,后发生的后说;第二种叫按事件脉络,按照事件的推演,层层递进;第三种叫主旨发散法,内容围绕一个核心点,向外延伸。

运用在写作中,也可以用这三种方法叙述清楚一件事。

一、时间推移法时间是最自然的叙述线索,小到每一分钟的变化,大到每一年发生的大事,都在推动着故事和情节往前发展。

而且因为有明确的时间节点做标记,文章中的叙述天然带有连贯性,让人易于接受。

有时候,为了营造某种紧迫感,也会特意强调时间和事件的关联。

举个例子,中学课本里有篇文章,叫作《为了六十一个阶级兄弟》,讲的是61名工人因为食物中毒生命垂危,急需一种特效药,而且要在48小时内完成注射。

为了完成这个抢救任务,全国总动员,各关联部门通力配合,终于在时限内把药品送达,抢救了61个阶级兄弟的生命。

在写到药品运送过程的时候,作者就用到了时间推移的方法,节选里面的一段文字予以说明:现在,是夜里十一点二十三分。

“请平陆准备!准备!飞机再有七分钟就到你县,马上点火!”董局长把这空军领导机关的电话通知,立刻传给守候飞机的人群。

不知是谁,向每堆柴草上泼了一些煤油,火苗冲天而起,大火把天空和大地都照红了!这时,飞机已越过黄河,来到平陆上空。

现在飞机的高度是二千七百米,为了空投的准确,必须降低,越低越准!机长周连珊压了压操纵杆,飞机迅速下降,二千、一千五、一千、五百米,巍峨的山影从机身旁掠过,好危险哪!这是一场勇敢加技术的搏斗!飞机上的全部人员,双眼睁得溜圆,心情极不平静!机长突然兴奋地命令:“准备空投!”保伞员、机械师还有小陈,早就把药箱上的电灯接亮了,只听电铃一响,他们“嗖”的一声准确地把药箱推出机舱,一千支“二巯基丙醇”带着降落伞,向预定空投地点坠下去,坠下去!……由县委打电话向北京求援,到神药从天而降,这其中牵动了多少单位,牵动了多少人。

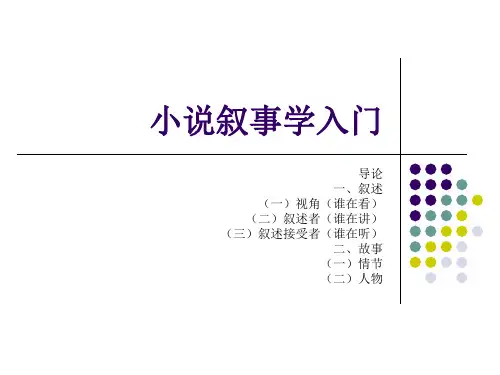

论叙事学视阈中抒情诗的抒情主体*谭君强(云南大学文学院,云南昆明650091)[摘 要] 在叙事文本中,需要将叙述主体与文字主体,即叙述者与作者区分开来,并且不能将二者加以混淆;在抒情文本中,抒情主体和文字主体,即抒情人与诗人这一对应的区分同样是必要的。

然而,抒情文本中抒情人与诗人的关系与叙事文本中叙述者和作者的关系有所不同。

抒情诗中的抒情主体是一个具有自我自反性的主体,这一主体所表达的情感在很大程度上出自诗人本身;抒情诗中的抒情人大多涵盖在抒情情境之内,且大多是自身故事的抒情人。

这一特征不仅表现在抒情文本中第一人称的广泛运用,也表现在抒情人与诗人本身有着千丝万缕的联系。

这在中外古今大量抒情诗中都广泛表现出来。

尽管自反性并不仅只在抒情诗中出现,但在诸多文学艺术作品中尤其是抒情诗中表现尤为突出。

[关键词] 叙事学;抒情诗;抒情主体;文字主体;自我自反性[中图分类号]I02 [文献标识码]A [文章编号]1000-5110(2016)03-0127-08一无论在叙事文本或抒情文本中,都有作为中介形式出现的中介体,透过这一中介体将文本组织在一起,赋予文本以特定的形式和结构,从而形成富于内在意义的多种多样的不同文本;与此同时,这一中介体本身,也具有各自独特的意义,或简单或复杂,或仅具单一功能,或同时聚合多重功能,或以外在于文本的形式示人,或构成为文本中具有独特意义的特定形象,等等。

在叙事虚构作品或叙事文本中,这一中介体表现为叙述主体,在抒情诗歌或抒情文本中,这一中介体则表现为抒情主体。

两者在各自的文本中都不可或缺,两者也都表现出共同和不同的特征。

就抒情主体而言,人们可以从不同的角度对之进行探讨。

从文学形象学的角度看,抒情主体体现为特定的文学形象,即通常所谓抒情主人公或其他的单个形象。

在抒情诗中,这一抒情主人公或其他的单个形象跃然纸上,活跃在读者面前,体现出包含特定思想与行为,“表达了一种思想状态或领悟、思考和感知的过程”①,在与读者的互动中凝聚为文学形象,并在这一过程中引起读者的共鸣。

小说的叙事特点和技巧专项整理小说的叙事特点和技巧叙述是小说创作最基本的表达技巧之一,是指作者用陈述性的语言对人物的经历和事件的发展变化过程进行说明、介绍和交代的一种方式。

叙述的基本要素一般包括人物、事件、时间、地点、原因、结果六个基本要素。

叙述与时间关系最为密切,无论是人物活动的过程,还是事物发生发展变化的过程,都表现出一定的顺序性与持续性,即是〃过程〃在一定时间条件下进行。

语句一般按时间顺序排列。

叙述的基本功能在于叙事,小说情节的推进和人物性格的发展,很大程度上都是靠叙述实现的。

在某种意义上说,小说的叙述技巧,即是小说的叙事技巧。

现在对小说叙事技巧的基本内涵阐释如下:1.叙述顺序可分为多种类型,比较常见的有顺叙、倒叙、插叙、补叙、平叙。

(1)顺叙顺叙,也叫正叙,小说情节基本上是按照时间发展的先后顺序依次叙述的。

顺叙是所有叙述方式中最普遍、最常见的一种,也是我国传统的古典白话小说惯用的叙述方式,如《三国演义》《水浒传》《西游记》等小说基本上采用的是顺叙。

现代作家也有不少用这种叙述方式叙述人物事件,如张爱玲就比较喜欢以讲故事的形式,按照故事(事件)发生的自然顺叙组织情节,刻画人物。

顺叙的优点是能将事件的来龙去脉交代得比较清楚,条理清晰,在故事情节的不断推进中,人物的性格也得以充分的展现;缺点是平铺直叙容易给人以平淡的感觉,从而缺乏足够的吸引力。

(2)倒叙倒叙是相对于顺叙来说的一种叙述方式,它不按时间先后的顺叙来叙述事件,而是在小说的开头就对某些发生较晚近的故事情节或结局先作交代,然后再回过头来叙述事件的来龙去脉、前因后果和发展过程。

①为了凸显小说的主题,可以把最能表现主题的部分提到开头,以示突出。

如鲁迅的小说《祝福》就属于这一类倒叙,小说一开头就把样林嫂的悲惨结局写出来,在叙述样林嫂不幸的人生遭际。

②为了使小说在章法上不呆滞,富有变化,避免单调的平铺宜叙,可将事件发展过程中最关键的部分或结局放到开头写,使小说显得章法灵。

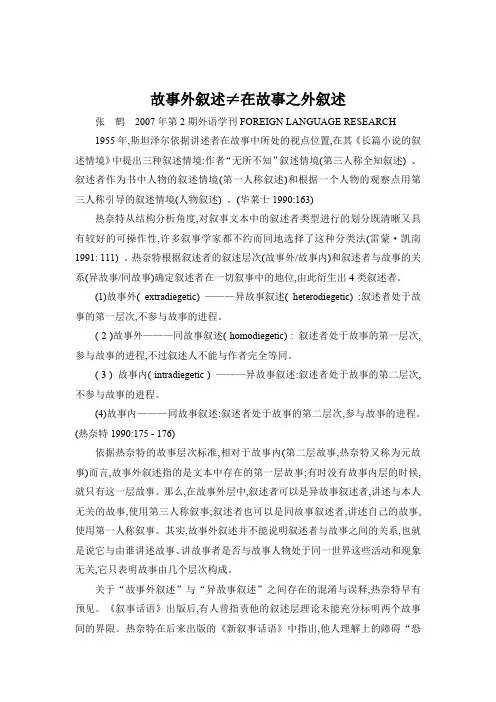

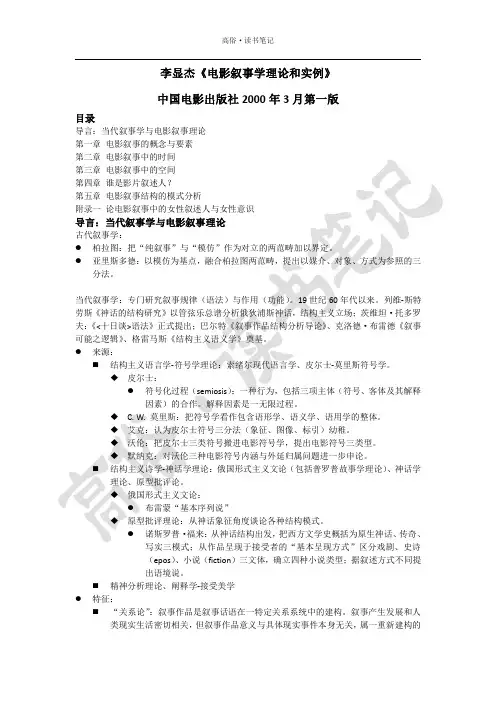

故事外叙述≠在故事之外叙述张鹤2007年第2期外语学刊FOREIGN LANGUAGE RESEARCH1955年,斯坦泽尔依据讲述者在故事中所处的视点位置,在其《长篇小说的叙述情境》中提出三种叙述情境:作者“无所不知”叙述情境(第三人称全知叙述) 、叙述者作为书中人物的叙述情境(第一人称叙述)和根据一个人物的观察点用第三人称引导的叙述情境(人物叙述) 。

(华莱士1990:163)热奈特从结构分析角度,对叙事文本中的叙述者类型进行的划分既清晰又具有较好的可操作性,许多叙事学家都不约而同地选择了这种分类法(雷蒙·凯南1991: 111) 。

热奈特根据叙述者的叙述层次(故事外/故事内)和叙述者与故事的关系(异故事/同故事)确定叙述者在一切叙事中的地位,由此衍生出4类叙述者。

(1)故事外( extradiegetic) ———异故事叙述( heterodiegetic) :叙述者处于故事的第一层次,不参与故事的进程。

( 2 )故事外———同故事叙述( homodiegetic) : 叙述者处于故事的第一层次,参与故事的进程,不过叙述人不能与作者完全等同。

( 3 ) 故事内( intradiegetic ) ———异故事叙述:叙述者处于故事的第二层次,不参与故事的进程。

(4)故事内———同故事叙述:叙述者处于故事的第二层次,参与故事的进程。

(热奈特1990:175 - 176)依据热奈特的故事层次标准,相对于故事内(第二层故事,热奈特又称为元故事)而言,故事外叙述指的是文本中存在的第一层故事;有时没有故事内层的时候,就只有这一层故事。

那么,在故事外层中,叙述者可以是异故事叙述者,讲述与本人无关的故事,使用第三人称叙事;叙述者也可以是同故事叙述者,讲述自己的故事,使用第一人称叙事。

其实,故事外叙述并不能说明叙述者与故事之间的关系,也就是说它与由谁讲述故事、讲故事者是否与故事人物处于同一世界这些活动和现象无关,它只表明故事由几个层次构成。

《蓝胡子与他的七个妻子》的叙事学角度分析作者:冯子凡来源:《北方文学》2019年第12期摘要:《蓝胡子与他的七个妻子》是法国作家、文学评论家、社会活动家阿纳托尔·法朗士的短篇小说。

蓝胡子是法国一个古老故事中的人物,他外出旅行时,将古堡所有的钥匙都交给了新婚妻子,但必须她进入其中一个房间。

出于好奇,他妻子还是打开了密室的房门,发现里面有被蓝胡子杀死的六个前妻的遗骸。

法朗士据此写了这篇小说。

本文将从叙述交流层次、叙述者及其干预和叙述聚焦这几个角度来分析这篇小说的文本特色。

关键词:阿纳托尔·法朗士;叙述交流层次;叙述者;叙述聚焦一、叙述交流层次曼弗雷德·雅恩从叙事文本的交流过程出发,认为叙事文本的交流至少涉及三个层次,每个层次的交流都关系到其自身的信息发送与信息接受者的结构。

这三个层次分别是:作者……读者叙述者……受述者人物……人物其中第一个层次为非虚构交流层,作者与读者处于这一层次。

对于任何一部叙事虚构作品来说,其真实作者以及阅读这部作品的读者构成了这一层次。

由于在作者与读者之间不存在文本范围之内的交流,因而,这一层次被称为“超文本层”。

第二个层次为虚构调整层或“叙事话语层”,在这一层次上,虚构的叙述者向指明或未指明的受述者讲述故事,在《蓝胡子与他的七个妻子》中,叙述者便是“我”,而受述者即虚构出来的接受故事的人。

第三个层次则为行动层,故事中的主要人物在这一层次上进行交流。

这一层次之所以被称为“行动层”,是由于讲述行动本身在范畴上并不与其他行动相异。

如果需要的话,我们可以简单地在言语行为与非言语行为之间进行区分。

第二与第三这两个层次合称为内文本层,因为这些交流均发生在文本这一层次范围之内。

在《蓝胡子》中,行动层包含的是蓝胡子、他的七个妻子及其他人物。

二、叙述者叙述者只存在于作品中,每一个叙述者都是为某部作品的诞生而服务的,并且“纸上的生命”让人们更加准确的认识到那些真实作者是与我们一样客观存在于物质世界的,具有生理特征和社会交流功能的,与之有明显区别的叙述者则是人们虚构出来的生命,它们只能以文本为依托而存在,所以在叙事学的研究过程里人们将真实作者排除研究范围,而将叙述者作为重要研究对象。

影视艺术研究 Research on film and television art 173浅析故事与叙事的异同张鑫(四川农业大学商学院,四川 成都 611830)摘要:叙事包含了故事与叙述两部分,即“讲什么”和“如何讲”。

两者关系相当于素材内容和表达能力。

无论传统文本还是视听化领域,好的故事和好的叙事都需要完善各自的结构元素,呈现一个丰满灿烂的世界。

关键词:故事;叙事;语言一、讲什么:人情和冲突中颠覆与复归生活麦基在《故事》中指出“故事是生活的比喻”。

在故事的组成结构中,人物遭遇事件形成冲突,面对矛盾不得不做出行动。

作者提取生活中的素材,加以重构和创造,加入或强化颠覆生活的冲突,从而展现人性的选择,反思社会现实。

好的故事应该有典型人物和适当冲突。

人物立不起来,其行为会荒谬;为了冲突而制造冲突会脱离实际远离生活,缺乏冲突过于平淡则又陷入日常的冗杂中。

《西游记》中师徒朝圣,受各路精怪阻碍。

鲁迅评论道“神魔皆有人情,精魅亦通世故。

”看似天马行空,实则在“人情”中“讽刺揶揄当时世态。

”《我不是药神》处处可见冲突,药品专利和生命健康权的平衡,法与情的界限,让“程勇”在矛盾中更加立体鲜活,同时揭露了我国医药市场的现状。

《人间喜剧》中塑造了吝啬鬼“葛朗台”、偏执善妒的“贝姨”等典型,这些“熟悉的陌生人”共同展现资本主义的剥削特点。

让“人情”遭遇“冲突”的目的是“实验观察”,最终看到人物在外部环境的裹挟与内在价值观共同作用下做出的反应和选择(外显为行为,驱动事件发展),用以反思社会现实问题。

回顾历史灾难环境下的事件,得以窥见被放大的人性,从谦卑的光辉到暗处的真实。

《唐山大地震》中从废墟爬出的小女孩眼神中对母亲放弃自己的绝望和天灾降临的无措,《釜山行》中乘客们对丧尸威胁的不同反应,《切尔诺贝利》政府对核泄漏的隐瞒和多年后自愿回到隔离区的居民的选择。

这类灾难电影是灾难无情人有情的写照,其背后是对现实的反思和预警。

叙述方式和叙述手法概述及范文模板1. 引言1.1 概述叙述方式和叙述手法是文学作品中重要的元素,它们直接影响着故事的表达和传达效果。

通过选择合适的叙述方式和叙述手法,作家能够更好地展示故事情节、描绘人物形象以及传递主题思想。

本文将从定义、常见形式及其在文学作品中的应用实例等角度进行讨论,以期对读者有更深入的理解。

1.2 文章结构本文将分为五个部分进行阐述。

首先是引言部分,在这一部分中,我们将针对研究对象进行概述,并介绍文章结构。

接下来,我们将详细探讨叙述方式和叙述手法两个主题。

第二部分将对叙述方式进行定义和解释,并列举常见的几种叙述方式。

而第三部分将聚焦于叙述手法的定义、分类以及在文学作品中的运用实例分析。

第四部分将深入探讨叙述方式与叙述手法之间的关系与区别,并通过不同情境下的应用范例比较来进一步说明它们之间的差异。

最后,在结论部分,我们将总结主要观点和讨论内容,并对叙述方式和叙述手法的未来发展进行展望和思考。

1.3 目的本文的目的是全面介绍叙述方式和叙述手法,并分析它们在文学作品中的应用。

通过研究不同的叙述方式和叙述手法,读者可以更好地理解作家如何运用这些元素来塑造故事情节、刻画人物形象以及传达主题思想。

同时,本文还旨在提供范文模板,帮助读者更好地理清文章结构和逻辑。

总之,本文将以简明扼要、系统化的方式介绍叙述方式和叙述手法,并希望能够给读者带来全面而深入的理解。

接下来,我们将开始探讨第二部分——叙述方式。

2. 叙述方式2.1 定义和解释叙述方式是指作者在叙述故事或描述事件时所采用的表达手段和方法。

它是作者通过语言、结构、节奏等方式来呈现故事情节和展示人物内心世界的方式。

2.2 常见的叙述方式(这里可以列举一些常见的叙述方式,例如:线性叙述、倒叙、插叙、多重叙述等)- 线性叙述是最简单直接的叙述方式,按照事件发生的时间顺序进行讲述,例如《红楼梦》就采用了线性叙述。

- 倒叙则是将故事情节反过来讲述,即从后往前进行,此种方式常常能够增加悬念和引起读者的兴趣。

叙述话语及其存在方式一个题材的叙述并非客观反映这样简单,至少应包括故事、话语、语境及体验等四个层面的打磨和拿捏,就文本而言,其不仅是一种叙述技术的成果,更是一个世界和生命的再生和创造。

于是,叙述者的存在就成为一个前提。

本文就叙述话语与故事话语的区别、叙述话语的学理依据以及叙述话语的三种存在方式等方面展开论述,力图对叙述话语做较为全面的探讨。

西方学者早已宣布“作者死了”。

作者既然死了,叙述者就失去母体,叙述话语也就无从产生,这已成为当代叙述学的一个不言而喻的法则。

这里,不仅叙述者和叙述话语的合法性被剥夺,更重要的是一个前提缺失了:没有叙述者,叙述对象从何而来?正像我们并不能了然于心的宇宙的存在是以一个仰望着宇宙的我的存在为前提一样,一个我们并不能了然于心的客观事件的叙述同样是以我——一个叙述者的存在为前提的。

本文拟就叙述话语与故事话语的区别、叙述话语的学理依据以及叙述话语的三种存在方式作讨论,以求教于大方。

一、故事话语与叙述话语事件的本质是动作和行为——这已经是一个关于事件的定义而不是事件本身。

纯粹客观意义的事件就是自然事件,不进入价值视野,与叙述无关;那些进入价值视野的、历史存在意义上的事件,无不是以一个观察者的存在为前提并且转瞬即逝的。

这就表明:所谓事件其实是关于事件的叙述,就像本体其实是关于本体的观念一样。

那么事件的本质也就是关于事件的叙述的本质。

所以有的学者讲:“从浑沌到获形与其说是宇宙诞生的过程,毋宁说是叙事自身诞生的过程。

浑沌与有形的关联相当于历史与叙事的关联:叙事正如宇宙从浑沌中生成那样,从历史中生成。

”就此而言,“事件的历史曾经存在,但并不应声而至,留下的乃是话语——对事件的叙述”[1](P25),就是我们要说的故事。

故事与事件的区别是:故事是见于叙述中的事件,它是一种对于历史的叙述;事件则是历史发生意义上的动作和过程。

从学理上讲,我们真正面对的叙述对象只是一个关于事件的概念,它关联着我们叙述的观点、视角、方式、情感、理念、身体等主体性和心理性的东西,是一种“意向性建构”,也必定是一种“阐释性结构”。

西方叙事学:经典与后经典第一章故事与话语1.若同一故事可由不同的媒介表达出来则可证明故事具有相对的独立性,它不随话语形式的变化而变化。

2.里蒙-凯南在《叙事性虚构作品》一书中提出故事从三个方面独立于话语:一是独立于作家的写作风格;二是独立于作者采用的语言种类;三是独立于不同的媒介或符号系统。

3.承认故事的独立性实际上也就是承认了生活经验的首要性。

无论话语层次怎么表达,读者总是依据生活经验来建构独立于话语的故事。

4.不少现代派作家受象征美学影响很深,刻意利用语言的模糊性,广泛采用晦涩离奇的象征和比喻。

5.如果说在传统现实主义小说中,话语和故事只是偶有重合,那么在现代派小说中,话语与故事的重合则屡见不鲜。

读者常常感到不能依据生活经验来建构独立于话语的故事,有些段落甚至是无故事内容可言的纯文字“游戏”。

6.消解叙述就是先报道一些信息,然后又对之加以否定。

7.真正发生了的事(故事);叙述者告诉我们的(话语)。

8.热奈特在《叙事话语》这一经典名篇中,探讨了话语的五个方面:⑴顺序(是否打破自然时序),⑵时距(用多少文本篇幅来描述在某一时间段中发生的事),⑶频率(叙述的次数与事件发生的次数之间的关系),⑷语式(通过控制距离或选择视角等来调节叙事信息),⑸语态(叙述层次和叙述类型等)。

9.人物话语的表达涉及两个声音和两个主体(人物的和叙述者的),同时也涉及两个具有不同“发话者—受话者”之关系的交流语境(人物—人物)(叙述者—受述者)。

10.倘若叙述者选择了“叙述化的人物话语”这样概述性的表达方式,人物的话语或想法就会被叙述者的言辞所覆盖,就很可能会发生对人物看法的各种歪曲。

11.“人物视角”指的是叙述者采用人物的感知来观察过滤故事事件。

12.是哪位人物的视点决定了叙述视角?13.这种向人物有限视角的转换可以产生短暂的悬念,读者只能跟着苔丝一起去发现走出来的究竟是谁,从而增强了作品的戏剧性。

14.在意识流小说中,作品往往自始至终都采用人物视角。

故事外叙述≠在故事之外叙述

张鹤2007年第2期外语学刊FOREIGN LANGUAGE RESEARCH

1955年,斯坦泽尔依据讲述者在故事中所处的视点位置,在其《长篇小说的叙述情境》中提出三种叙述情境:作者“无所不知”叙述情境(第三人称全知叙述) 、叙述者作为书中人物的叙述情境(第一人称叙述)和根据一个人物的观察点用第三人称引导的叙述情境(人物叙述) 。

(华莱士1990:163)

热奈特从结构分析角度,对叙事文本中的叙述者类型进行的划分既清晰又具有较好的可操作性,许多叙事学家都不约而同地选择了这种分类法(雷蒙·凯南1991: 111) 。

热奈特根据叙述者的叙述层次(故事外/故事内)和叙述者与故事的关系(异故事/同故事)确定叙述者在一切叙事中的地位,由此衍生出4类叙述者。

(1)故事外( extradiegetic) ———异故事叙述( heterodiegetic) :叙述者处于故事的第一层次,不参与故事的进程。

( 2 )故事外———同故事叙述( homodiegetic) : 叙述者处于故事的第一层次,参与故事的进程,不过叙述人不能与作者完全等同。

( 3 ) 故事内( intradiegetic ) ———异故事叙述:叙述者处于故事的第二层次,不参与故事的进程。

(4)故事内———同故事叙述:叙述者处于故事的第二层次,参与故事的进程。

(热奈特1990:175 - 176)

依据热奈特的故事层次标准,相对于故事内(第二层故事,热奈特又称为元故事)而言,故事外叙述指的是文本中存在的第一层故事;有时没有故事内层的时候,就只有这一层故事。

那么,在故事外层中,叙述者可以是异故事叙述者,讲述与本人无关的故事,使用第三人称叙事;叙述者也可以是同故事叙述者,讲述自己的故事,使用第一人称叙事。

其实,故事外叙述并不能说明叙述者与故事之间的关系,也就是说它与由谁讲述故事、讲故事者是否与故事人物处于同一世界这些活动和现象无关,它只表明故事由几个层次构成。

关于“故事外叙述”与“异故事叙述”之间存在的混淆与误释,热奈特早有预见。

《叙事话语》出版后,有人曾指责他的叙述层理论未能充分标明两个故事间的界限。

热奈特在后来出版的《新叙事话语》中指出,他人理解上的障碍“恐

怕在于常常混淆了故事外性质和异故事性质,前者是层次问题,后者是关系(“人称”)问题⋯⋯混淆的症结想必在于对故事外这个形容词的前缀extra理解有误,把一个(作为人物)恰恰出现于他讲述的故事中(当然是作为叙述者)的叙述者,如吉尔·布拉斯,说成在故事之外,这似乎自相矛盾。

但在此重要的是他作为叙述者在故事之外,这就是该形容词的全部含义”(热奈特1990: 240) 。

可见,“故事外叙述”并不等于在故事之外进行的叙述,而指的是叙述者进行的一场初始叙事或者第一层故事的叙述。