近代文学家萧红及其作品

- 格式:docx

- 大小:24.81 KB

- 文档页数:3

萧红(1911-1942),原名张乃莹,中国近现代女作家,"民国四大才女"之一,被誉为"20世纪30年代的文学洛神"。

乳名荣华,学名张秀环,后由外祖父改名为张乃莹。

笔名萧红、悄吟、玲玲、田娣等。

1911年,出生于黑龙江省哈尔滨市呼兰区一个封建地主家庭,幼年丧母。

1932年,结识萧军。

1933年,以悄吟为笔名发表第一篇小说《弃儿》。

1935年,在鲁迅的支持下,发表成名作《生死场》。

1936年,东渡日本,创作散文《孤独的生活》、长篇组诗《砂粒》等。

1940年,与端木蕻良同抵香港,之后发表中篇小说《马伯乐》、长篇小说《呼兰河传》等。

1942年1月22日,因肺结核和恶性气管扩张病逝于香港,年仅31岁。

萧红是民国四大才女中命运最为悲苦的女性,也是一位传奇性人物。

她的一生是不向命运低头,在苦难中挣扎、抗争的一生,萧军的出现直接影响了其命运并引发她开始文学创作。

《祖父的花园》出自《呼兰河传》,作者是现代著名作家萧红。

她在文中回忆了自己童年时代与祖父在一起的快乐田园生活。

老爷爷和小孙女,一个在花园中侍弄花草,辛勤劳作;一个在花园中尽情游戏,无忧无虑。

这一老一小与大自然和谐相处,其乐融融。

作者把我带进了田园诗般美好的意境之中,在享受天伦之乐的同时,让我懂得了快乐地成长,自由地发展是多么的可贵。

萧红7个最知名的经典小说_排行榜7、呼兰河传《呼兰河传》是中国作家萧红创作的长篇小说。

该作品于1940年9月1日见载于香港《星岛日报》,1940年12月12日,萧红于香港完成《呼兰河传》书稿创作,12月27日全稿连载完。

该作品以萧红自己童年生活为线索,把孤独的童话故事串起来,形象地反映出呼兰这座小城当年的社会风貌、人情百态,从而无情地揭露和鞭挞中国几千年的封建陋习在社会形成的毒瘤,以及这毒瘤溃烂漫浸所造成的瘟疫般的灾难。

文本中的“呼兰河”,它不是《呼兰府志》所记载的那条流动的呼兰河,而是一座在松花江和呼兰河北岸有固定地理位置的小城。

6、小城三月《小城三月》是中国作家萧红创作的中篇小说,该作品写于1941年7月,发表于同年8月《时代文学》第1卷第2期。

《小城三月》讲述了一个美丽善良的姑娘对自由、幸福的向往与追求,以及最终被传统的宗法制度所吞噬、香消玉殒的故事。

这是一篇在思想和艺术上都纯熟的作品,承袭了作者一贯的散文化笔调,以独具特色的叙事方式,将一个极其普通的爱情故事渲染得凄凉哀婉,穿过几十年的时光,带给人们强烈的震撼与反思。

5、生死场《生死场》是中国作家萧红创作的中篇小说。

在《生死场》故事中,作者描述了一些女人在男权世界里卑微而无助的生活和死亡。

从文本的实际构成来看,事件的发生与演进则大半是在家庭的“平台”上――全书共分17章节,去掉极短的过渡性的两节,15章节中有11章节描写的是家庭中的故事。

4、马伯乐《马伯乐》是中国现代女作家萧红后期创作的一部长篇小说。

该作品的足本于1981年整理出版。

该故事的主人公马伯乐出生于青岛一个有钱而且信洋教的家庭里,是“五四”以后成长起来的新青年,他没有任何谋生能力,仅凭借父亲的资本过日子,为此不惜忍受家人的白眼和轻视,第一次“出逃”到大学去旁听,不仅没能赚上钱,反而灰溜溜地回家来...3、旷野的呼喊《旷野的呼喊》作者萧红,《旷野的呼喊》以其敏锐纤细的艺术感受力,朴实细腻的笔调,写出当时东北乡村小镇的闭塞与荒凉,塑造的人物鲜活可爱,风格明丽凄婉,弥漫着忧郁和感伤气息,为诗化小说的精品。

萧红小说的主要作品有萧红是中国现代文学史上的一位重要作家,她以其深刻的洞察力和独特的创作风格而闻名于世。

在她短暂的生命中,她创作了许多优秀的作品,其中一些成为了中国文学史上的经典之作。

在本文中,我们将介绍萧红小说的主要作品。

第一部是《湘行散记》。

这是萧红的第一部小说集,于1929年出版。

《湘行散记》主要以她在湘西地区旅行时的所见所闻为主题。

她以细腻的笔触和独特视角描绘了湘西地区的土风民情,展现出了其鲜明的地方特色和强烈的人文情感。

第二部是《干校六记》。

这是萧红在1961年到1972年期间写作的一系列短篇小说集合。

《干校六记》以她在文化大革命期间被下放到农村劳动改造队所经历的苦难和痛苦为主题。

通过精准的语言和刻骨铭心的描写,她将自己和其他人在这个特殊的历史时期的生活状态展现出来,同时也对当时的社会现象进行了尖锐的批判。

第三部是《呼兰河传》。

这是萧红在1947年至1948年期间创作的一部长篇小说。

《呼兰河传》以作者自己的亲身经历为素材,表达了她对祖国、对人民的深情厚意。

小说通过对人物的细致塑造和自然描写,展现了战争年代农村女性的优秀品质和坚韧精神,同时也揭示了封建社会的黑暗面和人性的种种矛盾。

第四部是《红玫瑰与白玫瑰》。

这是萧红于1944年创作的一部中篇小说。

《红玫瑰与白玫瑰》以作者周文璟与哈笑社的爱情为主线,通过对周文璟的情感经历和内心纠葛的描写,展现了封建社会中女性地位的局限和女性自我解放的渴望。

小说以其真实的情感表达和对社会问题的敏锐触动,成为了中国现代文学史上的经典之作。

最后一部是《萧红小说选》。

这是一本由中国文学出版社出版的选集,收录了萧红的部分作品。

《萧红小说选》汇集了她的代表性作品,包括短篇小说、中篇小说和长篇小说等,丰富展现了她作为作家的多样风貌和独特创作理念。

萧红的小说作品在表现形式上多样化,风格独特,思想深刻,以其独特的人物刻画和精准的语言表达赢得了读者的广泛赞赏。

她的作品不仅是对社会现象和人性的深刻思考,也对女性地位和人民群众生活状况的真实描绘。

近代文学家萧红及其作品中国现代文学史上,萧红是继鲁迅之后的一位伟大的平民作家。

下面小编为大家带来近代文学家萧红及其作品。

一、人物介绍萧红(1911-1942),中国近现代女作家,“民国四大才女”之一,被誉为“20世纪30年代的文学洛神”。

乳名荣华,学名张秀环,后由外祖父改名为张廼莹。

笔名萧红、悄吟、玲玲、田娣等。

[1] 1911年,出生于黑龙江省哈尔滨市呼兰区一个封建地主家庭,幼年丧母。

1932年,结识萧军。

1933年,以悄吟为笔名发表第一篇小说《弃儿》。

1935年,在鲁迅的支持下,发表成名作《生死场》。

1936年,东渡日本,创作《孤独的生活》、长篇组诗《砂粒》等。

1940年,与端木蕻良同抵香港,之后发表中篇小说《马伯乐》、长篇小说《呼兰河传》等。

1942年1月22日,因肺结核和恶性气管扩张病逝于香港,年仅31岁。

二、文学作品《跋涉》(小说、散文集)与萧军合著, 1933(自费出版)《生死场》(中篇小说)1935,上海容光书局;1980,黑龙江人民《淌薪帧?散文集)1936,文生《桥》(小说、散文集)1936,文生《牛车上》(小说、散文集)1937,文生《旷野的呼喊》(短篇小说集)1940,上杂《萧红散文》 1940,重庆大时代书局《回忆鲁迅先生》(散文)1940,重庆妇生活社《马伯乐》(中篇小说)1941,重庆大时代书局《呼兰河传》(长篇小说)1941,上杂1954,新文艺;1979,黑龙江人民《手》(小说)1943,桂林远方书店《小城三月》(小说)1948,香港海洋书屋《萧红选集》(中、短篇小说集)1958,人文《萧红选集》1981,人文《萧红书简辑存注释录》萧军辑,1981,黑龙江人民《萧红短篇小说逊 1982,黑龙江人民《萧红散文选集》 1982,百花《萧红》(中国现代作家选集)1984,人文《萧红代表作》(短篇小说集)1987,人文三、世人评价萧红是一位具有独特艺术风格的女性作家,以其作品中悲喜交杂的情感基调、刚柔并济的语言风格以及独特的写作视角的运用和对行文结构的处理,在文学史中独树一帜。

萧红主要作品及简介{附商事街介绍}长篇小说:《呼兰河传》中篇小说:《麦场》(现名为《生死场》),《马伯乐》,《小城三月》,《牛车上》等。

短篇小说:《三个无聊人》,《王阿嫂的死》,《后花园、祖父和我》,《萧红代表作》等。

散文:《天空的点缀》,《失眠之夜》,《在东京》,《火线外二章:窗边、小生命和战士》,《饿》《回忆鲁迅先生》,《桥》等。

1911年6月2日(农历五月初六),萧红出生于呼兰县城一封建地主家庭。

远祖张岱,萧红祖父张维祯一代从阿城县福昌号屯迁到呼兰。

萧红父亲张廷举,早年毕业于黑龙江省立优级师范学堂,长期担任官吏,具有浓厚的封建统治阶级思想。

他对萧红冷漠无情,促使萧红最终走上背叛地主家庭的道路。

母亲姜玉兰,生一女三子,萧红是第一个孩子。

1919年8月母亲病故。

幼年时一直和祖父生活,无忧无虑,代表作《呼兰河传》就是回忆那时生活的。

同年12月,父亲张廷举续娶,继母梁亚兰对萧红姐妹感情一般。

萧红乳名荣华,学名秀环,后由外祖父改名为廼莹。

她深得祖父张维祯的喜爱,经常带她到后花园玩耍。

这里面的后花园,也就是后来出现在《呼兰河传》里面的大花园,一个拥有她很多记忆的地方。

由于受到祖父以古诗为主的启蒙教育,使萧红从小就打下较好的文学基础。

1920年萧红进入呼兰县立第二小学女生部读书,1924年升入县立第一初高两级小学。

她学习刻苦,成绩优秀,作文尤其突出,曾多次得奖。

1925年,“五卅”惨案发生后,呼兰县也掀起反帝爱国热潮,萧红第一次参加学生运动,上街游行、示威,声援上海工人、学生的爱国斗争。

在萧红上小学期间,由父亲包办把她许配给呼兰县驻军邦统汪廷兰之子汪恩甲。

1926年萧红小学毕业,因父亲阻挠、逼婚,没能继续上中学,辍学在家。

经过一年的顽强抗争,父亲被迫妥协。

1927年秋季,萧红考入哈尔滨市东省特别区区立第一女子中学。

现为哈尔滨市萧红中学。

在“东特女一中”,萧红除喜欢绘画外,还广泛阅读中外文学作品,校刊上发表过她署名悄吟的抒情诗。

萧红主要作品及简介长篇小说:《呼兰河传》中篇小说:《麦场》(现名为《生死场》),《马伯乐》,《小城三月》,《牛车上》等。

短篇小说:《三个无聊人》,《王阿嫂的死》,《后花园、祖父和我》,《萧红代表作》等。

散文:《天空的点缀》,《失眠之夜》,《在东京》,《火线外二章:窗边、小生命和战士》,《饿》《回忆鲁迅先生》,《桥》等。

1911年6月2日(农历五月初六),萧红出生于呼兰县城一封建地主家庭。

远祖张岱,萧红祖父张维祯一代从阿城县福昌号屯迁到呼兰。

萧红父亲张廷举,早年毕业于黑龙江省立优级师范学堂,长期担任官吏,具有浓厚的封建统治阶级思想。

他对萧红冷漠无情,促使萧红最终走上背叛地主家庭的道路。

母亲姜玉兰,生一女三子,萧红是第一个孩子。

1919年8月母亲病故。

幼年时一直和祖父生活,无忧无虑,代表作《呼兰河传》就是回忆那时生活的。

同年12月,父亲张廷举续娶,继母梁亚兰对萧红姐妹感情一般。

萧红乳名荣华,学名秀环,后由外祖父改名为廼莹。

她深得祖父张维祯的喜爱,经常带她到后花园玩耍。

这里面的后花园,也就是后来出现在《呼兰河传》里面的大花园,一个拥有她很多记忆的地方。

由于受到祖父以古诗为主的启蒙教育,使萧红从小就打下较好的文学基础。

1920年萧红进入呼兰县立第二小学女生部读书,1924年升入县立第一初高两级小学。

她学习刻苦,成绩优秀,作文尤其突出,曾多次得奖。

1925年,“五卅”惨案发生后,呼兰县也掀起反帝爱国热潮,萧红第一次参加学生运动,上街游行、示威,声援上海工人、学生的爱国斗争。

在萧红上小学期间,由父亲包办把她许配给呼兰县驻军邦统汪廷兰之子汪恩甲。

1926年萧红小学毕业,因父亲阻挠、逼婚,没能继续上中学,辍学在家。

经过一年的顽强抗争,父亲被迫妥协。

1927年秋季,萧红考入哈尔滨市东省特别区区立第一女子中学。

现为哈尔滨市萧红中学。

在“东特女一中”,萧红除喜欢绘画外,还广泛阅读中外文学作品,校刊上发表过她署名悄吟的抒情诗。

萧红(民国时期女作家)

萧红(1911-1942),中国近现代女作家,“民国四大才女”之一,被誉为“20世纪30年代的文学洛神”。

乳名荣华,学名张秀环,后由外祖父改名为张廼莹。

笔名萧红、悄吟、玲玲、田娣等。

1911年,出生于黑龙江省哈尔滨市呼兰区一个封建地主家庭,幼年丧母。

1932年,结识萧军。

1933年,以悄吟为笔名发表第一篇小说《弃儿》。

1935年,在鲁迅的支持下,发表成名作《生死场》。

1936年,东渡日本,创作散文《孤独的生活》、长篇组诗《砂粒》等。

1940年,与端木蕻良同抵香港,之后发表中篇小说《马伯乐》、长篇小说《呼兰河传》等。

1942年1月22日,因肺结核和恶性气管扩张病逝于香港,年仅31岁。

萧红的代表作

萧红,一个流芳百世的名字,让人联想起她浓浓的文学气息,广受关注。

她是一位杰出的作家,著有《百花香》、《我的小乡村》、《墨色》、《天庭》等经典作品,并获得过一系列的文学奖项,如美国国家图书奖、鲁迅文学奖等,堪称中国文学史上的大师。

萧红的这类代表性作品,《百花香》以其隽永的诗句和令人饱满

的字句,描写了一群年轻人的毕业旅行,以及他们对生活的理想和憧憬。

百花香是毕业旅行中一处接近传说中的仙境,用生动的语言展开了一场美丽的游记,也让人们认识到生活的温情,感受到生命的美好。

另一代表作《我的小乡村》,描述了萧红早年的童年生活,让人

们可以看到当时的乡村生活改变和发展。

乡村农民的勤劳,乡村孩子的活泼,乡村景色的可爱,都被作者细腻而唯美地描绘出来。

而在《墨色》中,萧红给我们描绘了一个古老的城市,那里有古老的建筑和传统的文化,也有错综复杂的人情冷暖及政治斗争中历历在目。

作品以立体的构思,绘制出萧红深情的文学街景,在文学史上也留下了经典的影响。

《天庭》这部著作中,萧红通过一个老朽的角色,表现了一段极为动人的故事。

一个历经生死的老朽,经历一次次困难时期,却仍体现了他对生命的坚守与拼搏,令人动容。

作品中的感情纠葛以及内战的现实,也让人认识到人性的善恶以及冲突中的真理。

总之,萧红的代表作具有博采众长,深刻了解当代生活的特点。

萧红用唯美的文字,描绘出了优美的乡村风光和深刻动人的人物故事,

她的文字是一盏明灯,指引着中国文学进步的方向。

萧红的作品有哪些萧红(1911年6月1日─1942年1月22日),中国现代著名女作家。

黑龙江省呼兰县人,原名张乃莹,笔名悄吟、玲玲、田娣。

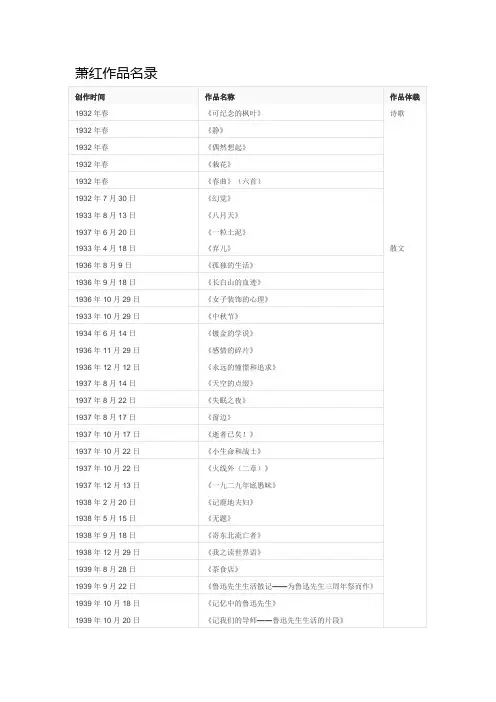

萧红的作品有哪些呢?下面就是店铺给大家整理的萧红的作品,希望对你有用!萧红的作品诗歌:《可纪念的枫叶》、《静》、《偶然想起》、《栽花》、《春曲》(六首)、《幻觉》、《八月天》等散文集:《萧红散文》、《商市街》、《桥》、《跋涉》短篇小说:《哑老人》、《两个青蛙》、《腿上的绷带》、《红的果园》、《两朋友》、《黄河》、《汾河的圆月》等散文:《弃儿》、《女子装饰的心理》、《镀金的学说》、《感情的碎片》、《天空的点缀》、《小生命和战士》等鲁迅与萧红萧红在民国女作家里,长得不漂亮,文采也不见得最好,却在史上留下一笔,这与鲁迅的直接帮助是分不开的。

鲁迅与萧红是师生关系,有人却反对,说鲁迅暗恋萧红。

理由是,如果不是暗恋,何以那般推荐萧红的作品,还毫不吝啬地赞美萧红,称她“是当今中国最有前途的女作家。

”我对鲁迅的理解是,他对萧红仅止于喜欢,但还未至于暗恋。

在情感上,鲁迅基本上不追女人,原配太太是包办,他不喜欢,一辈子都对她很冷淡。

许广平成为鲁迅的夫人,也很费了些周折。

两人都同居了,鲁迅对外界还避嫌着他们的关系,称许广平是他的助手,如果朋友在他家撞见许广平,他就对人说,许广平是来帮他抄稿子的。

出去旅游,非要三人房,让友人陪睡。

仿佛这样才能表示他们的清白。

对于萧红,鲁迅有必要暗恋吗?但可以说,如果没有鲁迅帮助,就没有萧红的成名。

鲁迅起先也很怠慢萧红。

萧红不美,那时也还看不出什么才华,很普通的一个女人,但是性格特别好。

在与鲁迅通信不久,她就对鲁迅发出了抗议书,不许鲁迅在信里称呼她为女士。

这种近于孩子撒娇的抗议改变了两人之间拘谨的关系。

鲁迅在回信里也开起玩笑:“悄女士在提出抗议,但叫我怎么写呢?悄婶子,悄姊姊,悄妹妹,悄侄女——都并不好,所以我想,还是夫人太太,或是女士先生罢。

”在婚后,许广平不但成了鲁迅事业上的助理,也是他生活上不可缺的伴侣。

作家萧红及其作品介绍:

萧红(1911-1942),原名张廼(nǎi,乃的异体字)莹,笔名萧红,悄吟,玲玲,田娣……被誉为“30年代文学洛神”。

1935年首次以萧红为笔名,出版了小说《生死场》。

萧红1934年到上海,与鲁迅相识,同年完成长篇小说《生死场》,次年在鲁迅帮助下作为“奴隶丛书”之一出版。

萧红由此取得了在现代文学史上的地位。

《生死场》是最早反映东北人民在日本帝国主义统治下生活和斗争的作品之一,引起当时文坛的重视。

鲁迅为之作序,给予热情鼓励。

抗日战争爆发后,投入抗日救亡运动。

后应李公仆之邀到山西临汾,在民族革命大学任教。

1940年去香港。

萧红带有左翼现实主义风格的小说还有一部长篇小说《马伯乐》,但质量不高。

她更有成就的长篇是写于香港的回忆性长篇小说《呼兰河传》,以及一系列回忆故乡的中短篇小说如《牛车上》、《小城三月》。

其中长篇小说《呼兰河传》被香港“亚洲文坛”评为20世纪中文小说百强第九位。

主要作品:

长篇小说:《呼兰河传》

中篇小说:《麦场》(现名为《生死场》),《马伯乐》,《小城三月》,《牛车上》等。

短篇小说:《三个无聊人》,《王阿嫂的死》,《后花园、祖父和我》,《萧红代表作》等。

散文:《天空的点缀》,《失眠之夜》,《在东京》,《火线外二章:窗边、小生命和战士》,《饿》《回忆鲁迅先生》,《桥》等。

萧红简介

萧红(1911~1942),中国现代女作家,原名张迺莹,曾用笔名悄吟,黑龙江呼兰县人。

幼年丧母。

1927年在哈尔滨市第一女中读书,开始爱好文学和绘画。

1930年,为反对封建包办婚姻,逃离家庭,开始过流浪生活。

1932年到达上海,与鲁迅相识,来往密切。

1933年写了《跋涉》、《旋风》等短篇。

1935年她的代表作中篇小说《生死场》出版,这是最早反映东北人民在日本帝国主义统治下生活和斗争的作品之一。

它引起当时文坛的重视,鲁迅为之作序,给予热情鼓励。

1936年去日本养病,写了短篇小说《牛车上》、《家族以外的人》、《孤独的生活》等。

抗日战争爆发后,她回国投入抗日救亡运动,写了散文集《旷野里的呼喊》。

后应李公朴之邀到山西临汾,在民族革命大学任教。

她于1940年去香港,抱病勤奋写作,完成长篇小说《呼兰河传》等作品。

1942年因患肺病逝世于香港。

她的作品还有《马伯乐》、《小城三月》,短篇集《牛车

上》、《朦胧的期待》等。

1958年出版了《萧红选集》。

萧红文学创作

1933年4月,以悄吟为笔名发表小说《弃儿》。

1933年10月,萧红、萧军合著的小说散文集《跋涉》自费在哈尔滨出版。

萧红署名悄吟,萧军署名三郎。

1934年,萧红完成著名中篇小说《生死场》。

1935年12月,《生死场》以“奴隶丛书”的名义由上海容光书局出版,署名“萧红”。

1936年6月15日,萧红作为最初发起人之一,与鲁迅、茅盾、巴金、以群等67位作家联合签名发表《中国文艺工作者宣言》,反对内战,号召爱国文艺工作者,发挥进步作用,创作优秀作品,积极行动起来,为祖国解放,民族独立而斗争。

1936年10月19日,鲁迅先生在上海逝世。

萧红发表《海外的悲悼》等诸多作品用以怀念。

[1]

1937年3月,写下《拜墓诗——为鲁迅先生》,发表在4月23日的《文艺》上。

4月,参与了萧军编辑的《鲁迅先生纪念集》的资料收集工作。

1938年萧红创作了多篇以抗日为主题的作品,《天空的点缀》《失眠之夜》《在东京》《火线外二章:窗边、小生命和战士》等散文的发表,对宣传推动人民抗战起到积极作用。

1938年末应邀写下一些纪念鲁迅先生的文章,主要有《记我们的导师》《记忆中的鲁迅先生》《鲁迅先生生活散记》《鲁迅先生生活忆略》等。

1939年(民国二十八年)冬,萧红和端木蕻良搬到黄桷树镇上名秉庄,住在靳以楼下。

[2]

1940年9月1日至12月27日,在《星岛日报》副刊《星座》连载《呼兰河传》。

萧红(民国时期女作家)简介萧红(1911-1942),中国近现代女作家,“民国四大才女”之一,被誉为“20世纪30年代的文学洛神”。

乳名荣华,学名张秀环,后由外祖父改名为张廼莹。

笔名萧红、悄吟、玲玲、田娣等。

[1]1911年,出生于黑龙江省哈尔滨市呼兰区一个地主家庭,幼年丧母。

1932年,结识萧军。

1933年,以悄吟为笔名发表第一篇小说《弃儿》。

1935年,在鲁迅的支持下,发表成名作《生死场》。

1936年,东渡日本,创作散文《孤独的生活》、长篇组诗《砂粒》等。

1940年,与端木蕻良同抵香港,之后发表中篇小说《马伯乐》、长篇小说《呼兰河传》等。

1942年1月22日,因肺结核和恶性气管扩张病逝于香港,年仅31岁。

[萧红是一位具有独特艺术风格的女性作家,以其作品中悲喜交杂的情感基调、刚柔并济的语言风格以及独特的写作视角的运用和对行文结构的处理,在文学史中独树一帜。

萧红是典型的女文青的性格,爱折腾,不愿守本分,她的一生泛泛而言是很惨的、短命、穷困、奔波,她从十九岁离家出走,这一走便再没回头,中间只辗转回去过一次。

[文学创作1933年(民国二十二年)3月,参加中共党员金剑啸组织的赈灾画展,展出两幅粉笔画。

4月,以悄吟为笔名发表小说《弃儿》,是萧红最早发表的文学作品。

随后发表诸多作品,踏上文学征程。

[1]1933年(民国二十二年)7月,与萧军、白朗、舒群等人在抗日演出团体“星星剧团”中担任演员,以实际行动支持抗日,由于引起敌伪特务机关注意,剧团于公演前解散。

[2]1933年(民国二十二年)10月,在舒群等人的帮助下,萧红、萧军合著的小说散文集《跋涉》自费在哈尔滨出版。

萧红署名悄吟,萧军署名三郎。

《跋涉》的出版,在东北引起了很大轰动,受到读者的广泛好评,也为萧红继续从事文学创作打下了坚实的基础。

[1]1934年(民国二十三年)6月,因《跋涉》中大部分作品揭露了日伪统治下社会的黑暗,歌颂了人民的觉醒、抗争,带有鲜明的现实主义进步色彩,引起特务机关怀疑,为躲避迫害,萧红、萧军在中共地下党组织的帮助下,逃离哈尔滨,经大连乘船到达青岛。

萧红主要作品及简介长篇小说:《呼兰河传》中篇小说:《麦场》(现名为《生死场》),《马伯乐》,《小城三月》,《牛车上》等。

短篇小说:《三个无聊人》,《王阿嫂的死》,《后花园、祖父和我》,《萧红代表作》等。

散文:《天空的点缀》,《失眠之夜》,《在东京》,《火线外二章:窗边、小生命和战士》,《饿》《回忆鲁迅先生》,《桥》等。

1911年6月2日(农历五月初六),萧红出生于呼兰县城一封建地主家庭。

远祖张岱,萧红祖父张维祯一代从阿城县福昌号屯迁到呼兰。

萧红父亲张廷举,早年毕业于黑龙江省立优级师范学堂,长期担任官吏,具有浓厚的封建统治阶级思想。

他对萧红冷漠无情,促使萧红最终走上背叛地主家庭的道路。

母亲姜玉兰,生一女三子,萧红是第一个孩子。

1919年8月母亲病故。

幼年时一直和祖父生活,无忧无虑,代表作《呼兰河传》就是回忆那时生活的。

同年12月,父亲张廷举续娶,继母梁亚兰对萧红姐妹感情一般。

萧红乳名荣华,学名秀环,后由外祖父改名为廼莹。

她深得祖父张维祯的喜爱,经常带她到后花园玩耍。

这里面的后花园,也就是后来出现在《呼兰河传》里面的大花园,一个拥有她很多记忆的地方。

由于受到祖父以古诗为主的启蒙教育,使萧红从小就打下较好的文学基础。

1920年萧红进入呼兰县立第二小学女生部读书,1924年升入县立第一初高两级小学。

她学习刻苦,成绩优秀,作文尤其突出,曾多次得奖。

1925年,“五卅”惨案发生后,呼兰县也掀起反帝爱国热潮,萧红第一次参加学生运动,上街游行、示威,声援上海工人、学生的爱国斗争。

在萧红上小学期间,由父亲包办把她许配给呼兰县驻军邦统汪廷兰之子汪恩甲。

1926年萧红小学毕业,因父亲阻挠、逼婚,没能继续上中学,辍学在家。

经过一年的顽强抗争,父亲被迫妥协。

1927年秋季,萧红考入哈尔滨市东省特别区区立第一女子中学。

1933年《可纪念的枫叶》(诗歌)创作于1932年春,收入自编诗稿中,生前未公开发表,首刊于1980年10月《中国现代文学研究丛刊》第三辑《萧红自集诗稿》。

《静》(诗歌)创作于1932年春,收入自编诗稿中,生前未公开发表,首刊于1980年10月《中国现代文学研究丛刊》第三辑《萧红自集诗稿》。

《偶然想起》(诗歌)创作于1932年春,收入自编诗稿中,生前未公开发表,首刊于1980年10月《中国现代文学研究丛刊》第三辑《萧红自集诗稿》。

《栽花》(诗歌)创作于1932年春,收入自编诗稿中,生前未公开发表,首刊于1980年10月《中国现代文学研究丛刊》第三辑《萧红自集诗稿》。

《春曲》(六首)(诗歌)创作于1932年春。

收入自编诗稿中。

《春曲》(之一)收入1933年10月3日五日画报印刷社(哈尔滨)初版的《跋涉》(与萧军诗文合集)。

首刊于1980年10月《中国现代文学研究丛刊》第三辑《萧红自集诗稿》。

《幻觉》(诗歌)创作于1932年7月30日,首刊于1934年5月27日《国际协报·国际公园》,署名悄吟。

《弃儿》(散文)创作于1933年4月18日,首刊于1933年5月6日—17日《大同报·大同俱乐部》(长春),署名悄吟。

《王阿嫂的死》(短篇小说)创作于1933年5月21日,收入1933年10月五日画报印刷社(哈尔滨)初版的《跋涉》(与萧军诗文合集),署名悄吟。

《看风筝》(短篇小说)创作于1933年6月9日,首刊于《哈尔滨公报·公田》,署名悄吟。

收入1933年10月五日画报印刷社(哈尔滨)初版的《跋涉》(与萧军诗文合集),署名悄吟。

《腿上的绷带》(短篇小说)创作日期不详,首刊于1933年7月18日—21日《大同报·大同俱乐部》(长春),署名悄吟。

《小黑狗》(散文)创作于1933年8月1日,首刊于1933年8月13日《大同报·夜哨》(长春)第一期,署名悄吟。

收入1933年10月五日画报印刷社(哈尔滨)初版的《跋涉》(与萧军诗文合集),署名悄吟。

萧红(1911-1942),原名张乃莹,中国近现代女作家,"民国四大才女"之一,被誉为"30年代文学洛神"。

1911年出生于黑龙江省哈尔滨市呼兰区一个封建地主家庭,幼年丧母。

萧红是民国四大才女中命运最为悲苦的女性,也是一位传奇性人物。

她的一生是不向命运低头,在苦难中挣扎、抗争的一生,萧军的出现直接影响了其命运并引发她开始文学创作。

1935年,在鲁迅的支持下,发表了成名作长篇小说《生死场》。

1936年,东渡日本,并写下了散文《孤独的生活》,长篇组诗《砂粒》等。

1940年与端木蕻良同抵香港,之后发表了中篇小说《马伯乐》和著名长篇小说《呼兰河传》。

1942年1月22日,萧红因肺结核和恶性气管扩张去世于香港。

小说描述了中国哈尔滨附近一个偏僻的村庄在九一八事变前后所发生的种种故事。

作者以带感情的笔调,描写农民,尤其女性的悲惨命运。

全文共有十七节。

该小说前半部分曾于1934年4月至6月在《国际协报》的《文艺》周刊上连载。

这部作品奠定了萧红作为抗日作家的地位,使她成为三十年代最引人注目的作家之一。

特别是鲁迅为之作序,胡风为其写后记,都使《生死场》成为一个时代民族精神的经典文本。

生死场》的构思开始于哈尔滨在第一节《麦场》至第十节《十年》里,作者用充满感情的笔调,描写了东北农民贫苦无告的生活。

他们身受地主的残酷压榨,一年三百六十五天每天都是背向蓝天、脸朝黑土、辛勤操劳、累弯了腰、累跛了腿,还是得不到温饱,受着饥饿和疾病的煎熬,在这种牛马不如的生活中,有的妇女生下来的孩子也是畸形的。

《呼兰河传》是2005年译林出版社出版的自传体小说,作者是萧红。

该小说描绘了东北边陲小镇呼兰河的风土人情,展示了女作家独特的艺术个性与特色。

《呼兰河传》给了中国现代文学一抹凄迷的气质,一种卓异的风格,一种完全有别于中国20世纪40年代文学的独特品格。

优雅而任性、感伤而婉讽,令人魅惑。

文字间寄寓着一个无乡女子渴望回家的絮絮倾诉,亦包含着一个思想深邃的作家对国民性的反思与批判。

近代文学家萧红及其作品

导读:一、人物介绍

萧红(1911-1942),中国近现代女作家,“民国四大才女”之一,被誉为“20世纪30年代的文学洛神”。

乳名荣华,学名张秀环,后由外祖父改名为张廼莹。

笔名萧红、悄吟、玲玲、田娣等。

[1] 1911年,出生于黑龙江省哈尔滨市呼兰区一个封建地主家庭,幼年丧母。

1932年,结识萧军。

1933年,以悄吟为笔名发表第一篇小说《弃儿》。

1935年,在鲁迅的支持下,发表成名作《生死场》。

1936年,东渡日本,创作散文《孤独的生活》、长篇组诗《砂粒》等。

1940年,与端木蕻良同抵香港,之后发表中篇小说《马伯乐》、长篇小说《呼兰河传》等。

1942年1月22日,因肺结核和恶性气管扩张病逝于香港,年仅31岁。

二、文学作品

《跋涉》(小说、散文集)与萧军合著, 1933(自费出版)

《生死场》(中篇小说)1935,上海容光书局;1980,黑龙江人民《淌薪帧?散文集)1936,文生

《桥》(小说、散文集)1936,文生

《牛车上》(小说、散文集)1937,文生

《旷野的呼喊》(短篇小说集)1940,上杂

《萧红散文》 1940,重庆大时代书局

《回忆鲁迅先生》(散文)1940,重庆妇生活社

《马伯乐》(中篇小说)1941,重庆大时代书局

《呼兰河传》(长篇小说)1941,上杂 1954,新文艺;1979,黑龙江人民

《手》(小说)1943,桂林远方书店

《小城三月》(小说)1948,香港海洋书屋

《萧红选集》(中、短篇小说集)1958,人文《萧红选集》 1981,人文

《萧红书简辑存注释录》萧军辑,1981,黑龙江人民《萧红短篇小说逊 1982,黑龙江人民

《萧红散文选集》 1982,百花

《萧红》(中国现代作家选集)1984,人文

《萧红代表作》(短篇小说集)1987,人文

三、世人评价

萧红是一位具有独特艺术风格的女性作家,以其作品中悲喜交杂的情感基调、刚柔并济的语言风格以及独特的写作视角的运用和对行文结构的处理,在文学史中独树一帜。

萧红是典型的女文青的性格,爱折腾,不愿守本分,她的一生泛泛而言是很惨的、短命、穷困、奔波,她从十九岁离家出走,这一走便再没回头,中间只辗转回去过一次。

上文是关于近代文学家萧红及其作品,感谢您的阅读,希望对您有

帮助,谢谢。