萧红作品集

- 格式:docx

- 大小:12.23 KB

- 文档页数:1

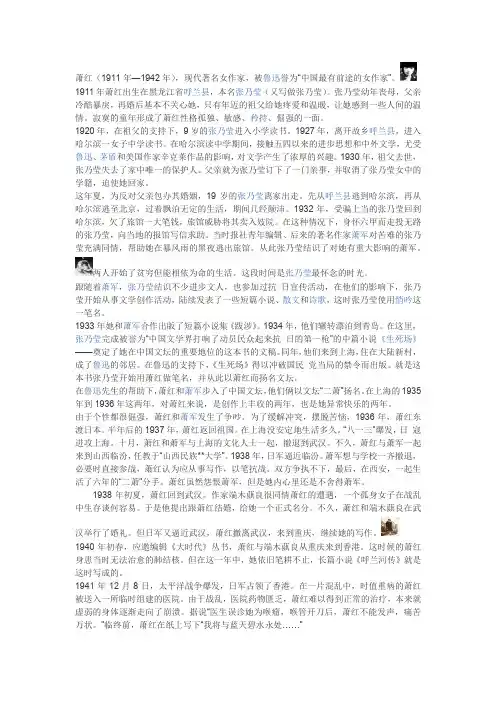

萧红(1911年—1942年),现代著名女作家,被鲁迅誉为“中国最有前途的女作家”。

1911年萧红出生在黑龙江省呼兰县,本名张乃莹(又写做张乃莹)。

张乃莹幼年丧母,父亲冷酷暴戾,再婚后基本不关心她,只有年迈的祖父给她疼爱和温暖,让她感到一些人间的温情。

寂寞的童年形成了萧红性格孤独、敏感、矜持、倔强的一面。

1920年,在祖父的支持下,9岁的张乃莹进入小学读书。

1927年,离开故乡呼兰县,进入哈尔滨一女子中学读书。

在哈尔滨读中学期间,接触五四以来的进步思想和中外文学,尤受鲁迅、茅盾和美国作家辛克莱作品的影响,对文学产生了浓厚的兴趣。

1930年,祖父去世,张乃莹失去了家中唯一的保护人。

父亲就为张乃莹订下了一门亲事,并取消了张乃莹女中的学籍,迫使她回家。

这年夏,为反对父亲包办其婚姻,19岁的张乃莹离家出走。

先从呼兰县逃到哈尔滨,再从哈尔滨逃至北京,过着飘泊无定的生活,期间几经颠沛。

1932年,受骗上当的张乃莹回到哈尔滨,欠了旅馆一大笔钱,旅馆威胁将其卖入妓院。

在这种情况下,身怀六甲而走投无路的张乃莹,向当地的报馆写信求助。

当时报社青年编辑、后来的著名作家萧军对苦难的张乃莹充满同情,帮助她在暴风雨的黑夜逃出旅馆。

从此张乃莹结识了对她有重大影响的萧军。

两人开始了贫穷但能相依为命的生活。

这段时间是张乃莹最怀念的时光。

跟随着萧军,张乃莹结识不少进步文人,也参加过抗日宣传活动,在他们的影响下,张乃莹开始从事文学创作活动,陆续发表了一些短篇小说、散文和诗歌,这时张乃莹使用悄吟这一笔名。

1933年她和萧军合作出版了短篇小说集《跋涉》。

1934年,他们辗转漂泊到青岛。

在这里,张乃莹完成被誉为“中国文学界打响了动员民众起来抗日的第一枪”的中篇小说《生死场》——奠定了她在中国文坛的重要地位的这本书的文稿。

同年,他们来到上海,住在大陆新村,成了鲁迅的邻居。

在鲁迅的支持下,《生死场》得以冲破国民党当局的禁令而出版。

就是这本书张乃莹开始用萧红做笔名,并从此以萧红而扬名文坛。

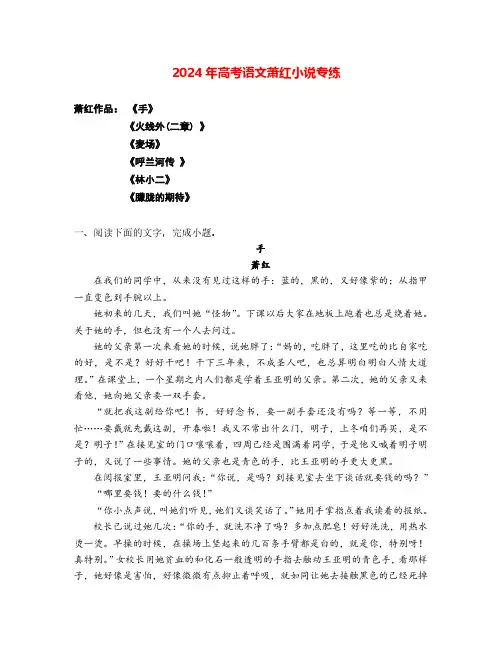

2024年高考语文萧红小说专练萧红作品:《手》《火线外(二章) 》《麦场》《呼兰河传》《林小二》《朦胧的期待》一、阅读下面的文字,完成小题。

手萧红在我们的同学中,从来没有见过这样的手:蓝的,黑的,又好像紫的;从指甲一直变色到手腕以上。

她初来的几天,我们叫她“怪物”。

下课以后大家在地板上跑着也总是绕着她。

关于她的手,但也没有一个人去问过。

她的父亲第一次来看她的时候,说她胖了:“妈的,吃胖了,这里吃的比自家吃的好,是不是?好好干吧!干下三年来,不成圣人吧,也总算明白明白人情大道理。

”在课堂上,一个星期之内人们都是学着王亚明的父亲。

第二次,她的父亲又来看他,她向她父亲要一双手套。

“就把我这副给你吧!书,好好念书,要一副手套还没有吗?等一等,不用忙……要戴就先戴这副,开春啦!我又不常出什么门,明子,上冬咱们再买,是不是?明子!”在接见室的门口嚷嚷着,四周已经是围满着同学,于是他又喊着明子明子的,又说了一些事情。

她的父亲也是青色的手,比王亚明的手更大更黑。

在阅报室里,王亚明问我:“你说,是吗?到接见室去坐下谈话就要钱的吗?”“哪里要钱!要的什么钱!”“你小点声说,叫她们听见,她们又谈笑话了。

”她用手掌指点着我读着的报纸。

校长已说过她几次:“你的手,就洗不净了吗?多加点肥皂!好好洗洗,用热水烫一烫。

早操的时候,在操场上竖起来的几百条手臂都是白的,就是你,特别呀!真特别。

”女校长用她贫血的和化石一般透明的手指去触动王亚明的青色手,看那样子,她好像是害怕,好像微微有点抑止着呼吸,就如同让她去接触黑色的已经死掉的鸟类似的。

“是褪得很多了,手心可以看到皮肤了。

比你来的时候强得多,那时候,那简直是铁手……你的功课赶得上了吗?多用点功,以后,早操你就不用上,学校的墙很低,春天里散步的外国人又多,他们常常停在墙外看的。

等你的手褪掉颜色再上早操吧!”校长告诉她,停止了她的早操。

“我已经向父亲要到了手套,戴起手套来不就看不见了吗?”打开了书箱,取出她父亲的手套来。

萧红的著作萧红,原名萧妮,是中国现代著名作家之一,被誉为“中国现代文学的母亲”。

她的作品深受读者喜爱,代表了中国现代文学的高峰。

本文将从萧红的生平和创作背景、代表作品以及其作品的价值三个方面来探讨萧红的著作。

一、萧红的生平和创作背景萧红于1903年出生于湖南省益阳市,家境优渥,父亲是地主,祖父是清朝公卿。

由于女童的地位非常低下,她在家庭中遭受封建思想的压迫。

幼时,父亲曾经对她说:“女人可以嫁出去的时候不能太聪明,否则没人娶你。

”这一言论深深地伤害了她的自尊心和个性,成为她后来作品中探讨封建思想、女性地位和婚姻自由的重要主题。

萧红在上海中学读书期间,接触到了现代文学并深受影响,开始尝试写作。

1923年,她考入广州中山大学文科系,正式开始了文学创作,开始用笔名“萧红”发表作品。

二、代表作品萧红的作品风格独特,往往融合了她个人的经历、对社会现实的关注和对生命本质的思考。

她的代表作品如下:1、《呐喊》这是萧红的处女作,也是她最具有代表性的作品之一。

该小说集包括11篇作品,主题都涉及到现代城市的生存状态和失落感。

其中《烟草店》、《明天的祖国》、《一件小事》等作品表现了封建旧制度和现代文明之间的冲突,生动地描绘了新时代中国人的现实生活。

2、《红玫瑰与白玫瑰》这是萧红的代表作之一,也被认为是中国现代文学最重要的作品之一。

该小说以“红玫瑰”和“白玫瑰”这两种描绘不同性格的人物为主线,表现了当时社会上阶级矛盾和封建礼教造成的人性悲剧。

小说的结局令人深思,那个物欲横流、人情冷暖的社会,是如何让燕子翩翩飞去?是爱情还是信仰拯救了人性?3、《生死场》这是萧红的第三部小说集,也是她创作生涯中最重要的一部作品之一。

小说围绕着“生死”的主题展开,涵盖了不同的人物形象和不同的生命命运。

小说展现出了生命的意义和价值。

萧红在这部著作中展现了极其丰富而高度的文化修养,同时摆脱了部分作家的社会现象关怀,全情赋予文字的感人肺腑和人生的深刻哲理。

萧红主要作品及简介{附商事街介绍}长篇小说:《呼兰河传》中篇小说:《麦场》(现名为《生死场》),《马伯乐》,《小城三月》,《牛车上》等。

短篇小说:《三个无聊人》,《王阿嫂的死》,《后花园、祖父和我》,《萧红代表作》等。

散文:《天空的点缀》,《失眠之夜》,《在东京》,《火线外二章:窗边、小生命和战士》,《饿》《回忆鲁迅先生》,《桥》等。

1911年6月2日(农历五月初六),萧红出生于呼兰县城一封建地主家庭。

远祖张岱,萧红祖父张维祯一代从阿城县福昌号屯迁到呼兰。

萧红父亲张廷举,早年毕业于黑龙江省立优级师范学堂,长期担任官吏,具有浓厚的封建统治阶级思想。

他对萧红冷漠无情,促使萧红最终走上背叛地主家庭的道路。

母亲姜玉兰,生一女三子,萧红是第一个孩子。

1919年8月母亲病故。

幼年时一直和祖父生活,无忧无虑,代表作《呼兰河传》就是回忆那时生活的。

同年12月,父亲张廷举续娶,继母梁亚兰对萧红姐妹感情一般。

萧红乳名荣华,学名秀环,后由外祖父改名为廼莹。

她深得祖父张维祯的喜爱,经常带她到后花园玩耍。

这里面的后花园,也就是后来出现在《呼兰河传》里面的大花园,一个拥有她很多记忆的地方。

由于受到祖父以古诗为主的启蒙教育,使萧红从小就打下较好的文学基础。

1920年萧红进入呼兰县立第二小学女生部读书,1924年升入县立第一初高两级小学。

她学习刻苦,成绩优秀,作文尤其突出,曾多次得奖。

1925年,“五卅”惨案发生后,呼兰县也掀起反帝爱国热潮,萧红第一次参加学生运动,上街游行、示威,声援上海工人、学生的爱国斗争。

在萧红上小学期间,由父亲包办把她许配给呼兰县驻军邦统汪廷兰之子汪恩甲。

1926年萧红小学毕业,因父亲阻挠、逼婚,没能继续上中学,辍学在家。

经过一年的顽强抗争,父亲被迫妥协。

1927年秋季,萧红考入哈尔滨市东省特别区区立第一女子中学。

现为哈尔滨市萧红中学。

在“东特女一中”,萧红除喜欢绘画外,还广泛阅读中外文学作品,校刊上发表过她署名悄吟的抒情诗。

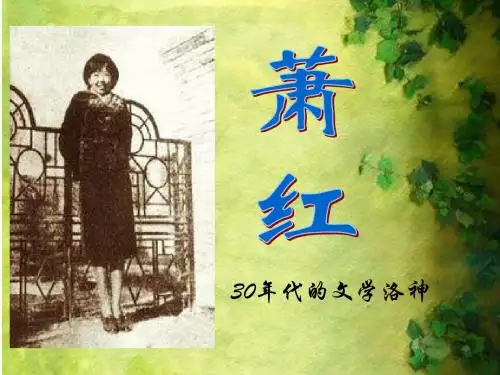

萧红简介萧红(1911~1942)现代小说家。

原名张乃莹,曾用笔名悄吟、田娣。

黑龙江呼兰县人。

1911年6月2日出生于地主家庭,中学时代喜爱绘画和文学,因反抗包办婚姻离家出走。

1932年在哈尔滨与萧军相识,并开始为报刊写稿。

她与萧军合著的小说散文集《跋涉》于1933年自费出版。

1934年与萧军一起离开哈尔滨。

同年从青岛到上海。

在鲁迅的关怀与扶持下,萧红成为30年代文坛上活跃的女作家。

她的代表作品《生死场》,列入鲁迅主编的“奴隶丛书”,1935年12月出版,鲁迅亲自校阅并写了序言。

1936年7月因病只身东渡日本疗养。

这时期结集出版的作品有:散文集《商市街》(1936)、《桥》(1936),短篇小说集《牛车上》(1937)等。

1937年初由日本归国。

抗日战争时期,她先后到过武汉、西安、重庆等地,曾在山西临汾民族革命大学任教,并随同西北战地服务团辗转各地,写有短篇小说集《旷野的呼唤》(1939),散文集《回忆鲁迅先生》(1940)和《萧红散文》(1940)。

1940年春,萧红与端木蕻良同去香港,在贫病交迫中依然坚持文学创作,先后有中篇小说《马伯乐》(1941),长篇小说《呼兰河传》(1942)出版。

1941年12月,日军占领香港,病重的萧红无法离避,1942年病逝于香港。

萧红的代表作品大都取材于东北故乡,怀着对失去的土地的眷恋,对人民苦难的同情,描绘出一幅“北方人民的对于生的坚强,对于死的挣扎”的“力透纸背”的图画(鲁迅《萧红作〈生死场〉序》)。

《生死场》真实地反映了东北人民在封建压迫和帝国主义侵略下的极端贫困和顽强抗争。

对民族矛盾和阶级矛盾都有较为深刻的刻画。

长篇小说《呼兰河传》,以朴实细腻的笔调回忆她的童年和故乡,从侧面勾勒出封建统治下农村生活的一角。

作品流露出低沉忧郁的情绪,而描物、状景、抒情、写人都较前有所提高。

后期创作题材比较广阔,艺术形式多样。

中篇小说《马伯乐》,是用讽刺的手法表现知识分子的生活。

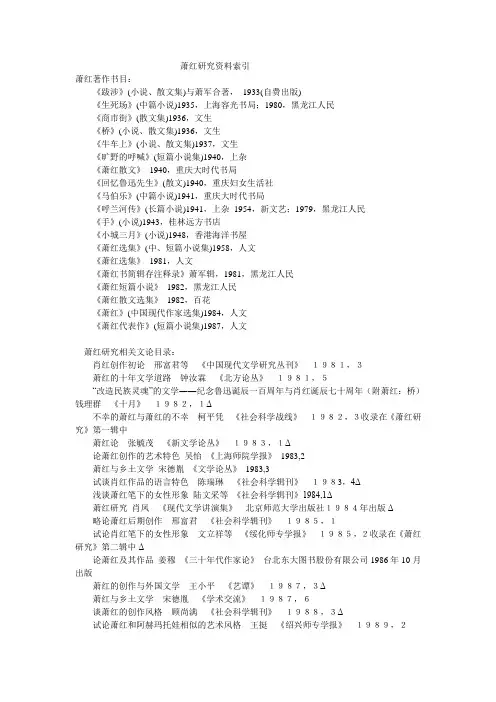

萧红研究资料索引萧红著作书目:《跋涉》(小说、散文集)与萧军合著,1933(自费出版)《生死场》(中篇小说)1935,上海容光书局;1980,黑龙江人民《商市街》(散文集)1936,文生《桥》(小说、散文集)1936,文生《牛车上》(小说、散文集)1937,文生《旷野的呼喊》(短篇小说集)1940,上杂《萧红散文》1940,重庆大时代书局《回忆鲁迅先生》(散文)1940,重庆妇女生活社《马伯乐》(中篇小说)1941,重庆大时代书局《呼兰河传》(长篇小说)1941,上杂1954,新文艺;1979,黑龙江人民《手》(小说)1943,桂林远方书店《小城三月》(小说)1948,香港海洋书屋《萧红选集》(中、短篇小说集)1958,人文《萧红选集》1981,人文《萧红书简辑存注释录》萧军辑,1981,黑龙江人民《萧红短篇小说》1982,黑龙江人民《萧红散文选集》1982,百花《萧红》(中国现代作家选集)1984,人文《萧红代表作》(短篇小说集)1987,人文萧红研究相关文论目录:肖红创作初论邢富君等《中国现代文学研究丛刊》1981,3萧红的十年文学道路钟汝霖《北方论丛》1981,5“改造民族灵魂”的文学――纪念鲁迅诞辰一百周年与肖红诞辰七十周年(附萧红:桥)钱理群《十月》1982,1Δ不幸的萧红与萧红的不幸柯平凭《社会科学战线》1982,3收录在《萧红研究》第一辑中萧红论张毓茂《新文学论丛》1983,1Δ论萧红创作的艺术特色吴怡《上海师院学报》1983,2萧红与乡土文学宋德胤《文学论丛》1983,3试谈肖红作品的语言特色陈瑞琳《社会科学辑刊》1983,4Δ浅谈萧红笔下的女性形象陆文采等《社会科学辑刊》1984,1Δ萧红研究肖凤《现代文学讲演集》北京师范大学出版社1984年出版Δ略论萧红后期创作邢富君《社会科学辑刊》1985,1试论肖红笔下的女性形象文立祥等《绥化师专学报》1985,2收录在《萧红研究》第二辑中Δ论萧红及其作品姜穆《三十年代作家论》台北东大图书股份有限公司1986年10月出版萧红的创作与外国文学王小平《艺谭》1987,3Δ萧红与乡土文学宋德胤《学术交流》1987,6谈萧红的创作风格顾尚满《社会科学辑刊》1988,3Δ试论萧红和阿赫玛托娃相似的艺术风格王挺《绍兴师专学报》1989,2论萧红的家园意识――兼论萧红的人生悲剧秦林芳《呼兰师专学报》1990,2论萧红对民间俗语的运用侯广旭《呼兰师专学报》1990,3论萧红的创作道路――从题材谈起秦林芳《北京师范大学学报》1990,4Δ冰心、丁玲、萧红与女性文学陆文采《辽宁师范大学学报》1991,4Δ试论鲁迅对萧红文学创作的影响单元《喀什师范学院学报》1991,4萧红创作主体论铁峰《龙江社会科学》1991,5☆论萧红创作的文体特色秦林芳《江海学刊》1992,2Δ浅谈萧红作品的语言特色卢安奎《龙江社会科学》1992,5萧红创作的时代内容与艺术足迹邢富君《辽宁师范大学学报》1992,6Δ萧红与冰心、庐隐、丁玲语言风格比较谈陈宏《江汉论坛》1992,9Δ论萧红的文化心理和悲剧根源刘世楚《湖北师范学院学报》1993,1萧红创作体裁说李重华《学术交流》1993,2收录在《萧红研究》第二辑中☆论萧红的家庭意识及其意义侯运华《河南大学学报》1993,3Δ“萧红式”与北大荒文学风格姜志军《萧红研究》第二辑哈尔滨出版社1993年9月☆萧红文学创作的主要倾向和特点周清和《萧红研究》第二辑哈尔滨出版社1993年9月Δ浓郁的东北风多彩的风俗画――萧红作品的乡土色彩陈伟郑丽秋《萧红研究》第三辑哈尔滨出版社1993年9月Δ萧红与三毛:跨越时空的比较王金城武文茹《萧红研究》第三辑哈尔滨出版社1993年9月Δ萧红作品的时代地域特色及其独特的艺术风格刘丹华《萧红研究》第三辑哈尔滨出版社1993年9月Δ萧红创作思想和审美情感的嬗变陈世澄《龙江社会科学》1994,1浅论萧红创作的故乡情结赵琪《山东师大学报》1994,2论萧红创作的审美结构秦林芳《江苏社会科学》1994,2论萧红的艺术风格钟汝霖《萧红新传与十论萧红》黑龙江人民出版社1994年4月略论萧红后期创作邢富君《社会科学辑刊》1985,1论萧红及其作品姜穆《三十年代作家论》台北东大图书股份有限公司1986年10月出版肖红的文学观与“抗日”问题――由《生死场》说起[日]片山智行《社会科学战线》1990,2论萧红对民间俗语的运用侯广旭《呼兰师专学报》1990,3论萧红的创作道路――从题材谈起秦林芳《北京师范大学学报》1990,4Δ冰心、丁玲、萧红与女性文学陆文采《辽宁师范大学学报》1991,4Δ萧红与冰心、庐隐、丁玲语言风格比较谈陈宏《江汉论坛》1992,9Δ论萧红的文化心理和悲剧根源刘世楚《湖北师范学院学报》1993,1萧红创作体裁说李重华《学术交流》1993,2收录在《萧红研究》第二辑中☆论萧红创作中的童年母题谭桂林《中国现代文学研究丛刊》1994,4Δ论萧红的“恋家情结”叶振忠满力《呼兰师专学报》1996,1论萧红作品的地方色彩王义祥《学术交流》1996,2Δ萧红论(上)马春林《沈阳教育学院学报》1996,2萧红论(下)马春林《沈阳教育学院学报》1996,3萧红与杜拉斯艺术风格比较王晓明《鞍山师范学院学报》1996,1论萧红作品韵味与文体的独特性游友基《齐齐哈尔师范学院学报》1996,5两位才女的生命意识:萧红、三毛比较谈刘术人赵晓红《长白论丛》1997,4论萧红“越轨的笔致”杜玲《中国现代文学研究丛刊》1997,4回眸凝望处妙笔写故土――沈从文与萧红的比较研究侯运华《河南大学学报》1998,6略论萧红后期的创作心态谭晓云《云南教育学院学报》1998,6论肖红小说的散文化特色邹午蓉《南京大学学报》1983,2挣扎、觉醒、抗争的三部曲——谈萧红早期创作的三篇小说张鲁丹《文学论丛》1983,3 论萧红对鲁迅小说艺术的继承和发展邢富君《辽宁教育学院学报》1984,3萧红短篇小说论李计谋《社会科学辑刊》1985,1Δ论萧红短篇小说的肖像描写艺术徐树森《牡丹江师院学报》1986,2论萧红小说兼及中国现代小说的散文特征赵园《论小说十家》浙江文艺出版社1987年出版简论萧红小说的主情倾向王小平《呼兰师专学报》1988,1萧红和中国现代小说散文化阎志宏《社会科学辑刊》1991,2Δ丁玲萧红小说美学风格比较论张秀琴《宁夏大学学报》1991,2萧红小说的民族风格特点赫英伟王金萍《龙江社会科学》1991,5☆萧红小说艺术三题卢安奎《呼兰师专学报》1992,1肖红小说漫论丰昀《浙江大学学报》1993,1论萧红小说的美学特征姜志军《萧红研究》第三辑哈尔滨出版社1993年9月《中国人民大学学报》1994,3 ☆论萧红小说的艺术风格蒋明玳《扬州师院学报》1994,1论萧红散文化小说的主观抒情性宁萍《呼兰师专学报》1994,3从生命的荒原到初始的伊甸——论萧红小说中的“世界”与世界的萧红唐利群《中国现代文学研究丛刊》1994,4△萧红短篇小说论析刘锡庆《北京师范大学学报》1996,4△萧萧落红觅归处——论萧红小说中的色彩意蕴姜红《安徽大学学报》1998,1时代、女性关怀与女性文本——关于萧红小说创作的思考曾利君《西南民族学院学报》1998,1丁玲萧红小说女性塑造之比较张秀琴《河北师范大学学报》1998,1浓妆淡抹总相宜——萧红.张爱玲小说妇女问题之比较吴爱月《广西民族学院学报》1998,2论萧红小说的悲剧意识[韩]李福熙《中国现代文学研究丛刊》1998,3△。

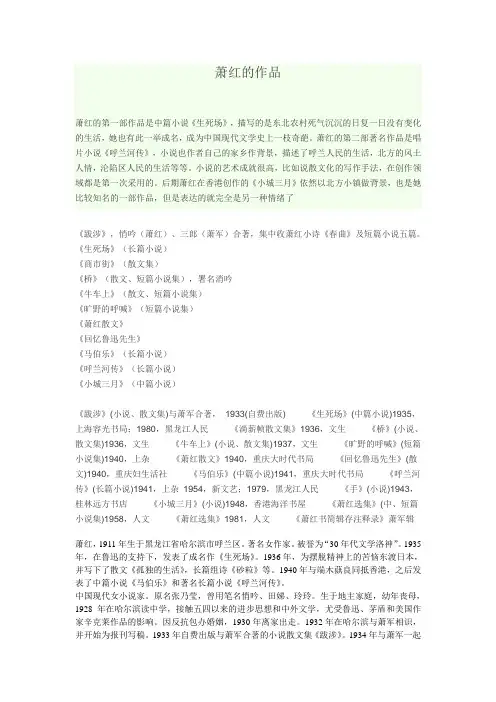

萧红的作品萧红的第一部作品是中篇小说《生死场》,描写的是东北农村死气沉沉的日复一日没有变化的生活,她也有此一举成名,成为中国现代文学史上一枝奇葩。

萧红的第二部著名作品是唱片小说《呼兰河传》,小说也作者自己的家乡作背景,描述了呼兰人民的生活,北方的风土人情,沦陷区人民的生活等等。

小说的艺术成就很高,比如说散文化的写作手法,在创作领域都是第一次采用的。

后期萧红在香港创作的《小城三月》依然以北方小镇做背景,也是她比较知名的一部作品,但是表达的就完全是另一种情绪了《跋涉》,悄吟(萧红)、三郎(萧军)合著,集中收萧红小诗《春曲》及短篇小说五篇。

《生死场》(长篇小说)《商市街》(散文集)《桥》(散文、短篇小说集),署名消吟《牛车上》(散文、短篇小说集)《旷野的呼喊》(短篇小说集)《萧红散文》《回忆鲁迅先生》《马伯乐》(长篇小说)《呼兰河传》(长篇小说)《小城三月》(中篇小说)《跋涉》(小说、散文集)与萧军合著,1933(自费出版) 《生死场》(中篇小说)1935,上海容光书局;1980,黑龙江人民《淌薪帧散文集》1936,文生《桥》(小说、散文集)1936,文生《牛车上》(小说、散文集)1937,文生《旷野的呼喊》(短篇小说集)1940,上杂《萧红散文》1940,重庆大时代书局《回忆鲁迅先生》(散文)1940,重庆妇生活社《马伯乐》(中篇小说)1941,重庆大时代书局《呼兰河传》(长篇小说)1941,上杂1954,新文艺;1979,黑龙江人民《手》(小说)1943,桂林远方书店《小城三月》(小说)1948,香港海洋书屋《萧红选集》(中、短篇小说集)1958,人文《萧红选集》1981,人文《萧红书简辑存注释录》萧军辑萧红,1911年生于黑龙江省哈尔滨市呼兰区。

著名女作家。

被誉为“30年代文学洛神”。

1935年,在鲁迅的支持下,发表了成名作《生死场》。

1936年,为摆脱精神上的苦恼东渡日本,并写下了散文《孤独的生活》,长篇组诗《砂粒》等。

火烧云作者萧红简介

萧红(1911~1942),中国现代女作家,原名张迺莹,曾用笔名悄吟,黑龙江呼兰县人。

幼年丧母。

1927年在哈尔滨市第一女中读书,开始爱好文学和绘画。

1930年,为反对封建包办婚姻,逃离家庭,开始过流浪生活。

1932年到达上海,与鲁迅相识,来往密切。

1933年写了《跋涉》、《旋风》等短篇。

1935年她的代表作中篇小说《生死场》出版,这是最早反映东北人民在日本帝国主义统治下生活和斗争的作品之一。

它引起当时文坛的重视,鲁迅为之作序,给予热情鼓励。

1936年去日本养病,写了短篇小说《牛车上》、《家族以外的人》、《孤独的生活》等。

抗日战争爆发后,她回国投入抗日救亡运动,写了散文集《旷野里的呼喊》。

后应李公朴之邀到山西临汾,在民族革命大学任教。

她于1940年去香港,抱病勤奋写作,完成长篇小说《呼兰河传》等作品。

1942年因患肺病逝世于香港。

她的作品还有《马伯乐》、《小城三月》,短篇集《牛车上》、《朦胧的期待》等。

1958年出版了《萧红选集》。

选入小学语文课本的《火烧云》是她写的一篇散文。

萧红简介

萧红(1911~1942),中国现代女作家,原名张迺莹,曾用笔名悄吟,黑龙江呼兰县人。

幼年丧母。

1927年在哈尔滨市第一女中读书,开始爱好文学和绘画。

1930年,为反对封建包办婚姻,逃离家庭,开始过流浪生活。

1932年到达上海,与鲁迅相识,来往密切。

1933年写了《跋涉》、《旋风》等短篇。

1935年她的代表作中篇小说《生死场》出版,这是最早反映东北人民在日本帝国主义统治下生活和斗争的作品之一。

它引起当时文坛的重视,鲁迅为之作序,给予热情鼓励。

1936年去日本养病,写了短篇小说《牛车上》、《家族以外的人》、《孤独的生活》等。

抗日战争爆发后,她回国投入抗日救亡运动,写了散文集《旷野里的呼喊》。

后应李公朴之邀到山西临汾,在民族革命大学任教。

她于1940年去香港,抱病勤奋写作,完成长篇小说《呼兰河传》等作品。

1942年因患肺病逝世于香港。

她的作品还有《马伯乐》、《小城三月》,短篇集《牛车

上》、《朦胧的期待》等。

1958年出版了《萧红选集》。

萧红主要作品及简介长篇小说:《呼兰河传》中篇小说:《麦场》(现名为《生死场》),《马伯乐》,《小城三月》,《牛车上》等。

短篇小说:《三个无聊人》,《王阿嫂的死》,《后花园、祖父和我》,《萧红代表作》等。

散文:《天空的点缀》,《失眠之夜》,《在东京》,《火线外二章:窗边、小生命和战士》,《饿》《回忆鲁迅先生》,《桥》等。

1911年6月2日(农历五月初六),萧红出生于呼兰县城一封建地主家庭。

远祖张岱,萧红祖父张维祯一代从阿城县福昌号屯迁到呼兰。

萧红父亲张廷举,早年毕业于黑龙江省立优级师范学堂,长期担任官吏,具有浓厚的封建统治阶级思想。

他对萧红冷漠无情,促使萧红最终走上背叛地主家庭的道路。

母亲姜玉兰,生一女三子,萧红是第一个孩子。

1919年8月母亲病故。

幼年时一直和祖父生活,无忧无虑,代表作《呼兰河传》就是回忆那时生活的。

同年12月,父亲张廷举续娶,继母梁亚兰对萧红姐妹感情一般。

萧红乳名荣华,学名秀环,后由外祖父改名为廼莹。

她深得祖父张维祯的喜爱,经常带她到后花园玩耍。

这里面的后花园,也就是后来出现在《呼兰河传》里面的大花园,一个拥有她很多记忆的地方。

由于受到祖父以古诗为主的启蒙教育,使萧红从小就打下较好的文学基础。

1920年萧红进入呼兰县立第二小学女生部读书,1924年升入县立第一初高两级小学。

她学习刻苦,成绩优秀,作文尤其突出,曾多次得奖。

1925年,“五卅”惨案发生后,呼兰县也掀起反帝爱国热潮,萧红第一次参加学生运动,上街游行、示威,声援上海工人、学生的爱国斗争。

在萧红上小学期间,由父亲包办把她许配给呼兰县驻军邦统汪廷兰之子汪恩甲。

1926年萧红小学毕业,因父亲阻挠、逼婚,没能继续上中学,辍学在家。

经过一年的顽强抗争,父亲被迫妥协。

1927年秋季,萧红考入哈尔滨市东省特别区区立第一女子中学。

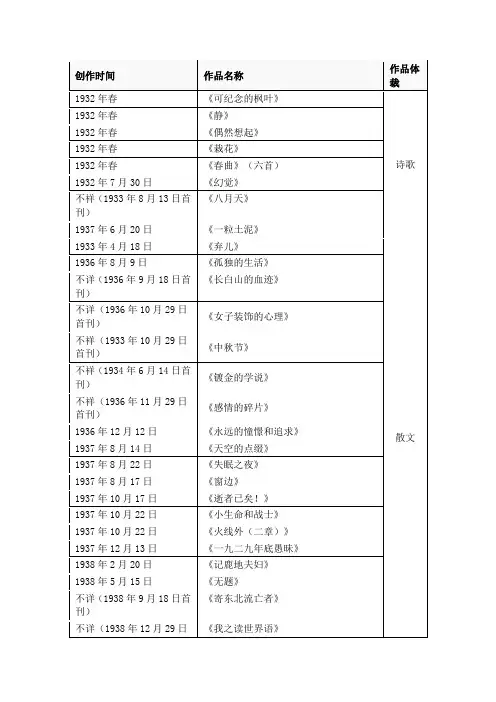

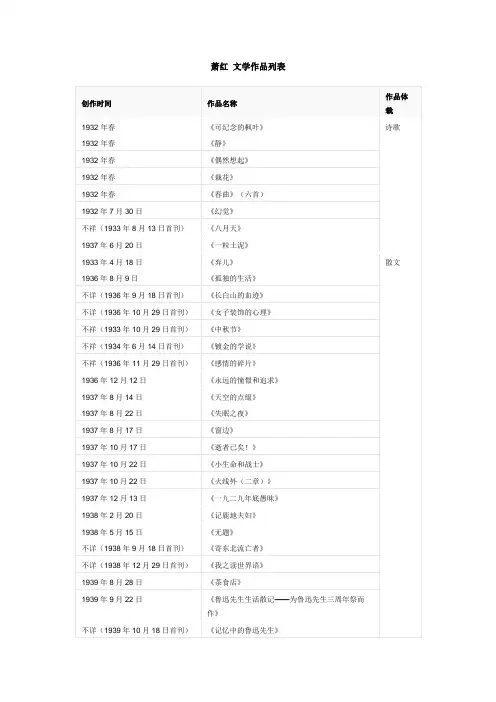

1933年《可纪念的枫叶》(诗歌)创作于1932年春,收入自编诗稿中,生前未公开发表,首刊于1980年10月《中国现代文学研究丛刊》第三辑《萧红自集诗稿》。

《静》(诗歌)创作于1932年春,收入自编诗稿中,生前未公开发表,首刊于1980年10月《中国现代文学研究丛刊》第三辑《萧红自集诗稿》。

《偶然想起》(诗歌)创作于1932年春,收入自编诗稿中,生前未公开发表,首刊于1980年10月《中国现代文学研究丛刊》第三辑《萧红自集诗稿》。

《栽花》(诗歌)创作于1932年春,收入自编诗稿中,生前未公开发表,首刊于1980年10月《中国现代文学研究丛刊》第三辑《萧红自集诗稿》。

《春曲》(六首)(诗歌)创作于1932年春。

收入自编诗稿中。

《春曲》(之一)收入1933年10月3日五日画报印刷社(哈尔滨)初版的《跋涉》(与萧军诗文合集)。

首刊于1980年10月《中国现代文学研究丛刊》第三辑《萧红自集诗稿》。

《幻觉》(诗歌)创作于1932年7月30日,首刊于1934年5月27日《国际协报·国际公园》,署名悄吟。

《弃儿》(散文)创作于1933年4月18日,首刊于1933年5月6日—17日《大同报·大同俱乐部》(长春),署名悄吟。

《王阿嫂的死》(短篇小说)创作于1933年5月21日,收入1933年10月五日画报印刷社(哈尔滨)初版的《跋涉》(与萧军诗文合集),署名悄吟。

《看风筝》(短篇小说)创作于1933年6月9日,首刊于《哈尔滨公报·公田》,署名悄吟。

收入1933年10月五日画报印刷社(哈尔滨)初版的《跋涉》(与萧军诗文合集),署名悄吟。

《腿上的绷带》(短篇小说)创作日期不详,首刊于1933年7月18日—21日《大同报·大同俱乐部》(长春),署名悄吟。

《小黑狗》(散文)创作于1933年8月1日,首刊于1933年8月13日《大同报·夜哨》(长春)第一期,署名悄吟。

收入1933年10月五日画报印刷社(哈尔滨)初版的《跋涉》(与萧军诗文合集),署名悄吟。

萧红生平及主要作品介绍萧红(1911-1942),现代著名女作家,出生于黑龙江省呼兰县一个地主家庭,幼年丧母。

原名张乃莹,“萧红”是她发表《生死场》时使用的笔名,另有悄吟,玲玲,田娣等笔名。

被誉为“30年代的文学洛神”的萧红,是民国四大才女中命运最为悲苦的女性,也是一位传奇性人物,她有着与女词人李清照那样的生活经历,并一直处在极端苦难与坎坷之中,可谓是不幸中的更不幸者。

然而她却以柔弱多病的身躯面对整个世俗,在民族的灾难中,经历了反叛、觉醒和抗争的经历和一次次与命运的搏击。

萧红的一生是不向命运低头,在苦难中挣扎、抗争的一生,应该说直接影响其命运并引发她开始文学创作的是萧军的出现,并走进了她的生活。

1930年,为了反对包办婚姻,逃离家庭,困窘间向报社投稿,并因此结识萧军,两人相爱,萧红也从此走上写作之路,两人一同完成散文集《商市街》。

1934年到上海,与鲁迅相识,同年完成长篇《生死场》,次年在鲁迅帮助下作为“奴隶丛书”之一出版。

萧红由此取得了在现代文学史上的地位。

《生死场》是最早反映东北人民在日本帝国主义统治下生活和斗争的作品之一,引起当时文坛的重视。

鲁迅为之作序,给予热情鼓励。

抗日战争爆发后,投入抗日救亡运动。

后应李公仆之邀到山西临汾,在民族革命大学任教。

1940年去香港。

萧红带有左翼现实主义风格的小说还有一部长篇《马伯乐》,但质量不高。

她更有成就的长篇是写于香港的回忆性长篇小说《呼兰河传》,以及一系列回忆故乡的中短篇如《牛车上》、《小城三月》等。

1933年与萧军自费出版第一本作品合集《跋涉》。

在鲁迅的帮助和支持下,1935年发表了成名作《生死场》(开始使用笔名萧红)。

1936年,为摆脱精神上的苦恼东渡日本,在东京写下了散文《孤独的生活》、长篇组诗《砂粒》等。

1940年与端木蕻良同抵香港,之后发表了中篇小说《马伯乐》和著名长篇小说《呼兰河传》。

主要作品长篇小说:《呼兰河传》中篇小说:《生死场》(原名《麦场》)《马伯乐》短篇小说:《三个无聊人》《王阿嫂的死》《后花园、祖父和我》《萧红代表作》散文:《天空的点缀》《失眠之夜》《在东京》《火线外二章:窗边、小生命和战士》《饿》《回忆鲁迅先生》《桥》萧红(1911-1942),原名张乃莹,笔名萧红,悄吟,出生于黑龙江省呼兰县一个地主家庭,幼年丧母。

小学语文

【萧红】

(1911~1942)现代女作家。

原名张乃莹,另有笔名悄吟、田娣等,黑龙江呼兰县人。

她出生在一个封建地主家庭,幼年丧母,随祖母生活。

1930年夏,为了反抗父亲包办婚姻,她远离家庭,开始过流浪生活。

同年开始就读于北京女师大附中,1932年开始创作,1933年与萧军合著出版《跋涉》。

1934年去上海,受鲁迅、茅盾影响,参加过宣传反满抗日活动。

1935年,她第一次以萧红为笔名,出版了中篇小说《生死场》。

这是反映东北人民在日本帝国主义统治下生活和斗争的最早作品之一,轰动了当时的文坛,奠定了她创作生活的基础。

鲁迅先生亲自为这本书写了序言,肯定了这本书的现实意义。

抗日战争爆发后,萧红投入到抗日救亡运动中,到山西临汾的民族革命大学任教。

1940年去香港后,她抱病坚持工作,完成了长篇小说《呼兰河传》等作品。

由于长期颠沛流离的生活和个人的不幸遭遇,她于1942年病逝于香港,当时年仅31岁。

萧红的作品还有《马伯乐》《小城三月》和短篇集《牛车上》《朦胧的期待》等。

《火烧云》一文选自《呼兰河传》。

精品设计。