油气储概论

- 格式:ppt

- 大小:21.42 MB

- 文档页数:53

根据岩石中孔隙的大小:(1)(2)有效孔隙度(率)——岩石中相互连通的、在一定压差下1)绝对渗透率:K当岩石被某单相流体饱和时,流体不与岩石起任何物理和化学反应,在一定压差作用下流体呈水平线性稳定流动状态,所测得的岩石对流体的渗透能力称为该岩石的绝对渗透率。

2)有效渗透率(相渗透率)岩石孔隙中多相流体共存时,岩石对其中每相流体的渗透率,称相渗透率。

分别用Ko、Kg、Kw表示。

3)相对渗透率:Ko/K、Kg/K、Kw/K有效渗透率与绝对渗透率的比值即相对渗透率,变化值在0~1之间。

孔隙(Pore):空隙中的粗大部分,既影响储存流体的数量,也影响岩石渗滤能力;喉道(Throat)——沟通孔隙的通道,主要影响岩石渗滤流体能力。

Pore Throat Pore3、岩石的孔隙结构孔隙结构通的关系。

没有严格的函数关系,却有一定的内在联系。

4、孔隙度与渗透率的关系砂岩有效孔隙度与气体渗透率的关系图粉砂岩细砂岩粗-中粒砂岩(2)碎屑颗粒的粒度及分选性a.颗粒不等时,大孔隙会被小颗粒充填,降低物性;b.粒度一定时,分选越好,物性越好。

(4)胶结物性质、含量和胶结方式泥质、泥-钙质胶结的岩石较疏松,储性好;纯钙质、铁质、硅质―较差。

胶结物数量:较少:好;多:差。

(5)成岩后生作用压实作用:——岩层由松散→致密、储性变差。

溶解作用碎屑颗粒或胶结物溶解→次生溶蚀孔隙,储性→好。

(二)碳酸盐岩储集层(1)原生孔隙——发育主要受沉积条件的控制(2)次生孔隙:——溶孔以溶蚀孔隙和溶洞最发育。

溶蚀孔隙:碳酸盐矿物或伴生的其它易溶矿物被地下水、地表水溶解后形成的孔隙。

(3)裂缝(A.碳酸盐岩本身溶解度:(商417商4-67商4-167商4-137东营组沙一段185019001950200020502100深度()m1.按岩性分类区域性盖层:指遍布在含油气盆地或凹陷中的大部分地区,厚度大,面积大,分布广而稳定的盖层。

局部性盖层:指分布在局部构造上某些部位的盖层,厚度小,面积小2.按分布范围大小分:二、盖层的类型生储盖组合类型示意图初次运移:油气从源岩层向储集层的运移二次运移:油气进入储集层以后的一切运移1.压实作用压实导致孔隙水排出,孔隙度减少,岩石体密度增加。

第一章油气藏概述1油气藏概述第一节油气藏定义第二节油气藏条件第三节油气藏分类与命名第四节油气藏地质储量1油气藏概述第一节油气藏定义)圈闭)油气藏1油气藏概述1、圈闭储集层:岩石颗粒粗大,颗粒之间的孔隙开度较大的岩石层,如:砂岩、裂缝性碳酸盐岩非储层:岩石颗粒细小、致密,孔隙开度较小的岩石层,不渗透层,如:泥岩、碳酸盐岩油气储存的物性条件:具备一定的孔隙性1油气藏概述无盖层:在浮力作用下油气流走无遮挡物:油气侧向运移¾水平储层、单斜储层无法聚集油气1油气藏概述油气储存构造条件:圈闭(能够聚集油气的地质构造)圈闭构成要素:储集层、盖层、遮挡物阻止油气向上运移的岩石层阻止油气侧向运移的岩石层1油气藏概述圈闭:¾能够阻止油气继续运移、并能遮挡油气使其聚集起来的地质构造。

¾地下储集容器,多数情形储水,有时出油气。

地下储集容器1油气藏概述描述圈闭的参数?溢出点O:闭合高度ht:闭合面积At :地面htA thO1油气藏概述溢出点O:圈闭中油气溢出的地方O1油气藏概述闭合高度h:圈闭最高点与溢出点之间的垂向距离thtO1油气藏概述1油气藏概述h圈闭容积:h t A t闭合面积A t :通过溢出点的闭和等高线所包围的面积。

V ct =A t h φ(1-s wc )h:储层厚度O2、油藏(Reservoir)油气藏:单一圈闭中的油气聚集,圈闭中被油气占据的部分。

¾若圈闭中的聚集的是石油,油藏;¾聚集的是天然气,则为气藏。

OilWOCWater1油气藏概述1油气藏概述描述油藏的主要参数?)1(wc o c s h A V −=φ油藏容积:A o h o h :油层(储层)厚度WOC 油水界面WOC :圈闭中油水分界面油藏高度(含油或油柱)h o :圈闭最高点与油水界面间的垂向距离含油面积A o :油水界面对应等高线包围面积1油气藏概述•圈闭容积:•圈闭充满(程度)系数:油藏容积与圈闭容积之比V ct =A t h φ(1-s wc )β=V c /V ct =A o /A t =0~1•油藏容积:V c =A o h φ(1-s wc )β=0:¾为空圈比,表明圈闭没有聚集油气。

《油气储运概论》

1、课程简介:

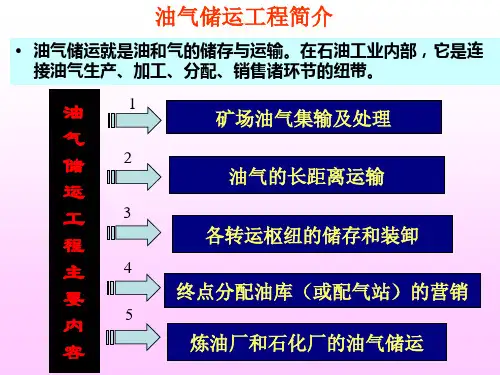

油气储运系统在石油工业内部是联接产、运、销各环节的纽带,包括矿场油气集输及处理、油气的长距离运输、各转运枢纽的储存和装卸、终点分配油库(或配气站)的营销、炼油厂和石化厂的油气储运等。

《油气储运工程概论》为非储运方向的专业基础课程,通过本课程的学习熟悉石油和天然气的性质及用途、了解油气储运系统的组成和工艺流程、掌握石油及天然气储运的方法和过程、掌握油气计量和储运工程安全技术等方面的知识。

2、选修对象:

全院非油气储运工程学生

3、考核方式:

考查或考试

4、个人简历:

黄坤,男,副教授。

1985年7月至1993年3月在机械系任助教;1993年4月至1995年7月在机械系任讲师;1995年9月至1998年7月年电子科技大学进修计算机应用专业研究生课程;1998年9月至1999年12月在机械系任讲师;1999年12月至2000年12月在石油工程学院任讲师;2001年2月在石油工程学院任副教授;2005年9月在油气储运研究所任教研室主任职务至今。

主要兼职西南石油学院设计研究院副院长,成都市新都区政协委员。

参加编写教材专著《天然气集输工程》、《天然气矿场集输与处理》等5部,公开发表《天然气管网修复补强技术分析》、《模糊综合评价法在油库安全评价中的应用》专业学术论文30余篇。

专长:油气集输及储运地面工程设计。

5、授课要求:

周学时为4。

油气地质概论学院:能源学院姓名:***学号:************油气藏是单一圈闭中的油气聚集,是地壳中最基本的油气聚集单元。

一个油气藏中具有统一的压力系统和油水界面。

显然,油气藏的构成要素包括圈闭和油气流体。

如果圈闭中只聚集了石油,则称为油藏;只聚集了天然气,则称为气藏;油气都聚集了,并且形成游离气顶,则称为油气藏。

油气藏必须具备的两个条件是油气和圈闭。

而油气在由分散到集中形成油气藏的过程中,受到各种因素的作用,要形成储量丰富的油气藏,而且保存下来,主要取决于生油层、储集层、盖层、运移、圈闭和保存六个条件。

盆地中油气源是油气藏形成的首要条件,油气源的丰富程度从根本上控制油着气资源的规模,决定着油气藏的数量和大小;油气源的性质决定着烃类资源的种类、油藏与气藏的比例;油气源形成的中心区控制着油气藏的分布。

因此,油气源条件是油气藏形成的前提。

成烃坳陷:是指地质历史时期曾经是广阔的有利于有机质大量繁殖和保存的封闭或半封闭的沉积区;成熟烃源岩有机质丰度高,体积大,并能提供充足的油气源,形成具有工业价值的油气聚集。

成烃坳陷在不同类型的盆地中有不同的分布形式,这与盆地的演化模式有关。

平面上,可以位于盆地中央地带(松辽盆地),也可以偏于盆地一侧(酒西盆地),或者有多个成烃坳陷(渤海湾盆地)。

纵向上,由于盆地演化的不同,烃源岩的分布在单一旋回盆地中只能有一套,在多旋回盆地中常发育多套烃源岩,但主力烃源岩常常只有一个。

成烃坳陷的位置也可以是继承性的,也可以是非继承性的,在不同的阶段位置产生迁移或完全改变。

只有研究盆地的演化史,进行旋回分析和沉积相分析,才能把握成烃坳陷的发育和迁移规律,有效地指导油气勘探。

烃源岩的数量:取决于烃源岩的面积(分布范围)和厚度。

并非所有的沉积盆地都有成烃拗陷,当盆地内拗陷区一直处于补偿或过补偿状态时,难以形成有利的成烃环境,或油气潜量极低,属于非成烃拗陷。

因此,一个拗陷是否具备成烃条件,还要对烃源岩有机质丰度、类型、成熟度、排烃效率来进行评价。