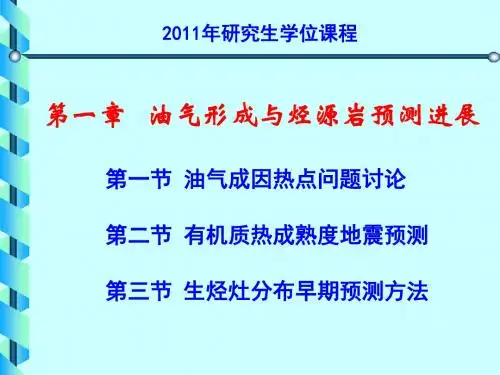

《高等石油地质学》第1章-现代油气成因地质

- 格式:ppt

- 大小:12.60 MB

- 文档页数:63

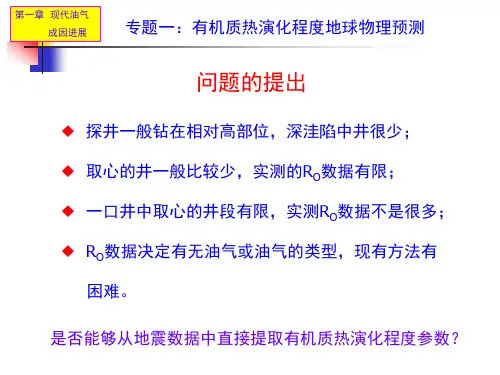

前言石油和天然气的成因问题是石油地质学的前缘学科之一,也是石油地质的热门话题。

因为不仅涉及到油气成因理论的创新,而且关系到深部油气的勘查方向和最大程度扩大能源储备的问题。

对于油气成因,除了“生物成因论”和“地幔成因论”之外,尚有“地幔热柱成因论”、“宇宙尘石油雨成因论”、“地下放电放光成因论”、“古陨石坑成因论”等等概括地说,就是“有机”和“无机”的成因争论。

20世纪中期,我国大庆油田在陆相有机成因理论的指引下,发现了世界上最大的中、新生代陆相油田,突破了“中国贫油论”的束缚,取得了辉煌的成绩。

近年来由于我国冀东南堡大型油田、四川盆地普光大型海相油田、松辽盆地徐家园子油田火山岩气田的发现,无疑是对单一的“生物成因论(有机成因论)”提出了挑战。

然而石油成因理论不仅关系到生命起源等重大科学问题,而且对于石油勘探工作有着实际的指导意义。

有机生油论指导我们找到了目前绝大多数的油气资源,然而无机成因油气田的不断发现,以及无机生油论取得的一些令人瞩目的研究成果,使我们不得不重新审视生油理论,以求解放思想,拓宽视野,在新领域探寻石油资源。

现在认为石油基本上是无机成因的,而天然气的成因却是二元的即有机成因和无机成因。

油气成因理论应该是不断发展、不断进步、不断丰富的过程。

上世界七十年建立的油气有机成因理论极大地推动了石油工业的发展,指导地质学家们发现了众多的油气田。

但是油气的无机成因理论也在发展丰富取得了一些列的成就。

以及一些无机成因的油气田的发现更是极大地鼓舞了长期坚持油气可以无机形成的地质学家,进一步推动了有机无机成因理论的发展。

同时也有一些理论认为尤其是两种机制同时作用的结果,即油气中的碳元素来自生物有机质即为有机成因,而油气中的氢元素部分却是来自无机自然界的。

更有一些理论运用地球动力学的模式直接打破了油气传统的有机或者无机成因划分,将二者融为一体运用地球动力学模式进行分析和研究进而指导油气田的勘探。

一.油气有机成因油气的有机成因理论包括早期生油说和晚期干酪根热降解。

绪论1、石油地质学的主要任务是阐述油气在地壳中的形成过程,产出状态以及分布规律2、1)研究石油的基本特征:包括石油的化学组成和物理性质,以及石油伴生物——天然气及水的基本特征。

2)研究油气的生成:包括生成油气的原始物质是什么,这些原始物质是在什么环境和什么因素作用下演化为石油的等。

3)研究油气运移规律:包括引起油气运移的动力有哪些,油气运移时的状态如何等等。

4)研究油气聚集的条件及各种油气藏的特征。

5)研究油气藏聚集破坏的因素及再次运移聚集的规律性。

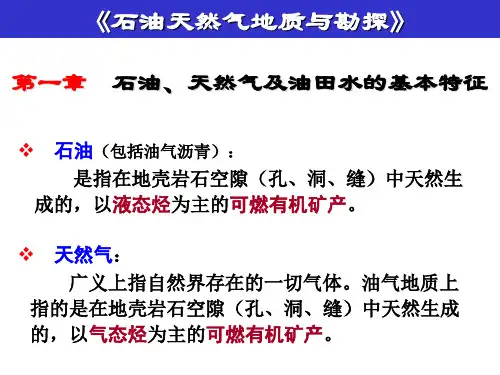

3、石油地质学的三大基石:盆地构造、盆地沉积、石油探测技术三方面的知识第一章石油、天然气、油田水的成分和性质第一节石油的成分和性质1、石油:是以液态形式存在于地下岩石孔隙中的可燃有机矿产。

(在成分上以烃类为主,含有数量不等的非烃化合物及多种微量元素。

在相态上以液态为主,溶有大量烃气及少量非烃气,并溶有数量不等的烃类和非烃类的固态物质)石油中C、H两元素占绝对优势。

次为O、N、S。

2、石油中的化合物组成归纳起来,主要可分为烃和非烃两大类,具体包括:(烃类)①正构烷烃;②异构烷烃;③环烷烃;④芳香烃;(非烃类)⑤含氮、硫、氧化合物。

3、在石油烷烃中,异构烷烃中最重要的是异戊间二烯型,该烷烃是生物成因标志化合物,应用最多的是植烷和姥鲛烷。

同源的石油所含异戊间二烯型烷烃类型和含量都十分相近,常用于油源对比。

4、用环戊烷和环己烷的比值可以估计石油生成时的地下温度,比值高,成生温度低,否则相反。

在原油中,多环环烷烃的含量随成熟度增加而明显减少,高成熟度原油以1-2环烷烃为主。

5、石油样品中I、II类初级氢原子的丰度比值称为芳烃结构分布指数,简称ASI值。

这一特征值可直接用于鉴定有机质成熟度。

成熟生油岩的ASI值>0.86、石油中的非烃是指石油所含的硫、氮、氧及金属原子的化合物,它们对石油的质量有重要的影响。

其中,最为重要的是卟啉,是石油成因分析的有力证据。

本科生课程大纲课程属性:公共基础/通识教育/学科基础/专业知识/工作技能,课程性质:必修、选修一、课程介绍1.课程描述:石油地质学是研究地壳中油气成因、油气成藏基本原理和富集规律的一门学科,属矿床学的一个分支,是石油、天然气地质勘探和开发领域的重要基础理论课程。

本课程内容包括石油天然气是如何生成的?石油天然气储存在地下哪些岩层中?呈流体状态的石油天然气是如何运移聚集在一起的?石油天然气聚集在什么地方?石油天然气为什么能够保存至今?即石油天然气的成因、成藏及分布规律问题。

本课程是对大学阶段所学基础地质学或普通地质学、构造地质学、沉积岩石学等专业基础科和专业课的升华与拓展应用,是培养学生综合应用地震、测井、构造、地球化学等地质和地球物理知识、手段进行含油气目标勘探设计和评价的关键环节,同时也是培养物探工程师运用地质思维针对具体地质目标进行综合地球物理勘探设计、处理及解释的重要基础。

2.设计思路:本课程以控制石油天然气成藏的“生、储、盖、圈、运、保”六大地质要素为主线,采用课堂理论讲授、典型案例实训和专题讲座引导相结合的方式,使学生在认识- 1 -石油天然气在社会、国民经济稳定和可持续发展中重要地位的基础上,重点掌握石油天然气的生成运移、储集保存、聚集成藏的基本要素、概念和理论,并了解致密砂岩气、页岩气、天然气水合物等特殊石油天然气藏的基本特征和勘探开发现状,培养同学们将所学的普通地质学、沉积岩石学、构造地质学理论知识与地球物理勘探方法技术相结合综合进行地下含油气目标勘探与评价的能力,使同学们掌握石油天然气地质勘探的基本工作技能和方法。

本课程内容主要包括石油天然气的成分和性质、石油天然气的生成与烃源岩、石油天然气的储层与盖层、圈闭与油气藏、石油天然气的运移、石油天然气的聚集和保存及石油天然气藏相关理论进展七部分内容,环环相扣、学以致用,穿插地震、测井及有机地球化学等处理技术与测试手段在油气勘探中的应用实例,介绍相关理论进展,提升同学们学习石油天然气勘探系列专业课程的兴趣,引导学生自主学习、探索并适应学科发展。

《石油地质学》课程笔记第一章绪论1.1 石油和天然气在现代社会中的地位石油和天然气是现代社会最重要的化石能源,对于全球经济发展和社会进步具有举足轻重的作用。

它们不仅是能源的主要来源,还是化学工业、农业、医药、制冷和运输等行业不可或缺的原材料。

随着全球经济的快速增长,石油和天然气需求持续增加,导致资源紧张和价格波动。

因此,石油和天然气资源的勘探、开发和利用成为各国政府和企业关注的焦点。

1.2 我国油气地质与勘探发展简史我国石油和天然气的开发利用历史悠久,早在公元前就有关于石油和天然气的记载。

20世纪初,我国开始引进西方的地质理论和勘探技术,开展油气资源的调查和勘探。

新中国成立后,我国油气地质与勘探事业取得了举世瞩目的成就。

1950年代,发现了大庆、胜利等大型油田,使我国成为石油生产大国。

此后,我国在陆地和海域油气勘探不断取得突破,形成了多个重要的油气产区。

1.3 世界油气地质与勘探发展简史世界油气地质与勘探的发展历程与人类对能源的需求密切相关。

19世纪初,人们开始使用煤油作为照明燃料,推动了石油勘探的兴起。

随着内燃机的发明和应用,石油需求激增,促使勘探技术不断进步。

20世纪初,地质学家们提出了油气成因理论,为油气勘探提供了科学依据。

此后,地震勘探、钻井技术、油气藏评价等技术的突破,使得油气勘探领域不断扩大,发现了大量油气田。

第二章石油、天然气、油田水的基本特征2.1 石油的元素组成石油是一种复杂的混合物,主要由碳(C)和氢(H)两种元素组成,碳的含量约占83%至87%,氢的含量约占11%至14%。

此外,石油中还含有少量的硫(S)、氮(N)、氧(O)和微量金属元素等。

2.2 石油的化合物组成石油中的化合物主要包括烷烃、环烷烃和芳香烃。

烷烃是石油中含量最高的化合物,主要包括甲烷、乙烷、丙烷等。

环烷烃包括环戊烷、环己烷等。

芳香烃包括苯、甲苯、二甲苯等。

2.3 石油的馏分组成与组分组成石油可以通过蒸馏分离成不同的馏分,主要包括:轻馏分(液化石油气、汽油)、中馏分(柴油、煤油)、重馏分(润滑油、沥青)和残余油(重油、渣油)。