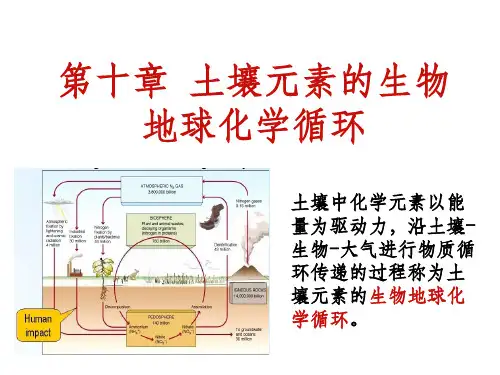

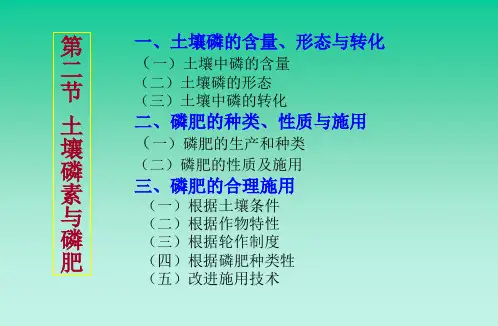

磷在土壤中的转化(1)

- 格式:ppt

- 大小:1.38 MB

- 文档页数:41

土壤磷的固定

土壤磷的固定是指将土壤中的可溶性磷转化为难溶性磷盐,使其在土壤中固定不易被植物和微生物利用的过程。

土壤磷的固定主要是通过以下几种方式实现的:

1. 吸附固定:土壤颗粒表面带有负电荷,能够吸附和固定磷离子。

磷酸盐以阴离子形式存在于土壤中,与土壤颗粒表面的负电荷形成静电吸附作用,使磷离子附着在土壤颗粒表面,形成吸附固定的状态。

2. 沉淀固定:土壤中的磷酸盐与钙、镁、铁等离子结合形成难溶性的颗粒沉淀,从而固定磷在土壤中。

3. 矿物转化:土壤中的磷酸盐可以与土壤矿物质发生化学反应,形成磷酸盐矿物,从而固定磷在土壤中。

常见的矿物转化反应包括磷灰石转化为氟磷灰石、铝磷酸盐或镁铝磷酸盐等。

4. 微生物作用:土壤中的微生物可以参与磷的固定过程。

一些微生物能够分泌有机酸、胞外多糖等物质,与磷酸盐结合形成难溶性的有机磷络合物,从而固定磷在土壤中。

综上所述,土壤磷的固定是通过吸附固定、沉淀固定、矿物转化和微生物作用等方式实现的。

这些固定过程能够使土壤中的磷离子转化为不易溶解的形态,降低磷素的有效性,对土壤磷循环和植物磷吸收起到重要的调节作用。

磷在土壤中的迁移转化与固定土壤磷的迁移转化包括一系列复杂的化学和生物化学反应,如有机磷的矿化和无机磷的生物固定,有效磷的固定和难溶性磷的释放过程。

(一)有机磷的矿化和无机磷的生物固定土壤有机磷的矿化和生物固定是两个方向相反的过程,前者使有机态磷转化为无机态磷,后者使无机态磷转化有机态磷。

(1)有机磷的矿化土壤中的有机磷除一部分被作物挺直汲取利用外,大部分需经微生物的作用举行矿化转化为无机磷后,才干被作物汲取,其分解反应示例如下:土壤中有机磷的矿化,主要是土壤中的微生物和游离酶、共同作用的结果,其分解速率与有机氮的矿化速率一样,打算于土壤温度、湿度、通气性、pH、无机磷和其他养分元素、耕作技术及根分泌物等因素。

温度在30~40℃之间,有机磷的矿化速度随温度增强而增强,矿化最适温度为31℃,30℃以下不仅不举行有机磷的矿化,反而发生磷的净固定。

干湿交替可以促进有机磷的矿化,淹水可以加速六磷酸肌醇的矿化,氧压低、通气差时,矿化速率变小。

在酸性条件下易与活性铁、铝形成难溶性的化合物,降低其水解作用;同时,核蛋白的水解亦需一定数量的Ca2+,故酸性土壤施用石灰后,可以调整pH和Ca/Mg比,从而促进有机磷的矿化;施用无机磷对有机磷的矿化亦有一定的促进作用。

有机质中磷的含量,是打算磷是否产生纯生物固定和纯矿化的重要因素,其临界指标约为0.2%,大于0.3%时则发生纯矿化,小于0.2%则发生纯生物固定。

同时有机磷的矿化速率还受到C/P比和N/P比的影响,当C/P比或N/P比大时,则发生纯生物固定,反之则发生纯矿化。

同样供硫过多时,也会发生磷的纯生物固定。

土壤耕作能降低磷酸肌醇的含量,因此,多耕的土壤中有机磷的含量比少耕或免耕的土壤少。

植物根系分泌的、易同化的有机物能增强强曲霉、青霉、毛霉、根霉、和假单胞菌属等微生物的活性,使之产生更多的,加速有机磷的矿化,特殊是菌根植物根系的具有较大的活性。

可见土壤有机磷的分解是一个生物作用的过程,分解矿化的速度受土壤微生物活性的影响,环境条件相宜微生物生长第1页共3页。

土壤中解磷机制

土壤中的解磷机制是指土壤中的磷化合物(通常以无机磷形式)转化为植物可吸收的磷形式的过程。

磷是植物生长的关键元素之一,但通常以难溶性的磷酸盐形式存在于土壤中。

以下是一些常见的土壤中解磷机制:

1.酸解机制:

酸解是一种重要的土壤解磷机制。

土壤中的酸性环境(低pH值)可以促使难溶性磷酸盐溶解成可吸收的磷酸根离子(H2PO4-)。

酸解的过程中,土壤中的溶解性有机酸和无机酸会与磷酸盐反应,促使磷酸盐的释放。

2.微生物活动:

微生物在土壤中参与磷的循环。

微生物通过产生有机酸和酶的方式,促进有机磷的分解,将其转化为无机磷形式。

微生物还能够分泌胞外酶,将有机磷降解成可溶性的无机磷,使其更容易被植物吸收。

3.植物根系分泌:

植物根系分泌酸类物质,例如溶解磷的根系酸。

这些根系酸有助于溶解土壤中的难溶性磷酸盐,提高土壤中的可溶性磷含量。

植物通过根系分泌的方式,调节土壤中的pH值,影响磷的溶解和吸收。

4.土壤微生物-植物相互作用:

一些土壤微生物和植物之间存在着相互合作的关系,有些微生物能够产生有机酸和酶,有助于提高土壤中磷的有效性。

植物通过根际分泌物质,为土壤微生物提供碳源,激发微生物的磷溶解活性。

这些机制相互作用,共同促使土壤中的磷形成可供植物吸收的形式。

然而,不同土壤类型、植被类型和环境条件都可能影响这些机制的相对重要性。

磷在农田土壤中的迁移转化规律及其对农业环境的影响

磷是农作物生长、发育的必备元素,同时也是农作物的肥效元素之一。

在当今的农业科学中,磷的迁移转化规律及其对农业环境的影响已经受到广泛的关注。

磷在农田土壤中的迁移特别是转化规律对磷素的生物有效利用和土壤的肥力均有重要影响。

磷的迁移和转化主要受土壤条件、酸碱度,温度、时期和施用量等因素的影响,其迁移与转化可通过一定的模型来描述。

磷的迁移和转化主要处于流动状态,根据土壤条件的不同而有着多种形式。

其中,最常见的有溶解形式、悬液形式,物化形式和细菌形式。

例如,溶性磷是最快反应形式,可被植物有效地吸收和利用;悬液形式的磷污染是土壤发生阴离子强化效应的重要表现;物化形式的磷需要通过土壤微生物的降解才能被植物吸收;细菌形式的磷则主要受土壤温湿度的影响。

基于不同的迁移转化特性,磷对农业环境的影响也是多种多样的,既有有效的作用,又能带来局部的磷污染。

其中,有效的作用主要包括改良土壤质量、提高氮素的有效利用率、促进作物的生长发育等;而局部磷污染则会损害土壤质量、影响植物的正常生长发育等。

总之,磷是农业生产中重要的元素,其迁移转化规律及其对农业环境的影响无疑将对农业的发展提出新的课题。

今天,知识的普及及农业技术的进步也催生了新的研究方向。

深入分析磷在农田土壤中的迁移转化规律,不仅可以为农业生产提供理论支撑,更能有效抑制土壤污染,保护农业环境。

现代农业2017年11期植保土肥有机磷农药在土壤环境中的降解转化林宇(海城市种子管理站,辽宁海城114200)[摘要]有机磷农药属于目前使用最为广泛的一类农药。

由于其在土壤中的残留会影响到人体的健康,因此研究有机磷农药在土壤环境中的降解转化对评价有机磷农药和改进有机磷农药有一定的积极意义,同时对消除土壤环境中的有机磷农药污染也具有一定意义。

因此,文章在了解有机磷农药性质的基础上分析其降解转化机制,并分析其三种降解过程,分别为光降解转化、化学降解转化、微生物降解转化三种。

[关键词]有机磷农药土壤环境降解转化目前市面上比较常见的有机磷农药有敌敌畏、对硫磷(1605)、甲拌磷(3911)、内吸磷(1059)、乐果、敌百虫等[1]。

有机磷农药大多呈油状或结晶状,工业品呈淡黄色至棕色,除敌百虫和敌敌畏之外,大多是有蒜臭味。

一般不溶于水,易溶于有机溶剂如苯、丙酮、乙醚、三氮甲烷及油类,对光、热、氧均较稳定,遇碱易分解破坏,敌百虫例外,敌百虫为白色结晶,能溶于水,遇碱可转变为毒性较大的敌敌畏。

1光降解光降解包含了光电离、光解离、光异构化等反应[1]。

这种光解反应与其他的化学反应不同,光解反应中的活化能影响体系吸收的光量子,光解反应的速率不会受到温度、光强度等方面的影响。

实际情况中,有机磷农药对光化学反应都会产生一定的敏感性,光解对于降解土壤中的农药有着十分重要的作用。

利用光降解成为有机磷农药在土壤环境中进行转化的一个重要方式,具体降解反应为:有机磷农药分子在受到太阳光的作用下,变成激发态分子,导致分子结构中的中键断裂。

由于有机磷农药对光的敏感程度比其他种类的农药要更加明显,因此被降解的效果更佳。

这是因为有机磷农药中的P-O键与P-S键的键能相对较低,更加容易吸收太阳光变成激发态分子,从而使得P-O 键与P-S键断裂的可能性增加,促使有机磷农药发生光解。

另外,除了太阳光作用,土壤中存在的各种氧化物会促使有机磷农药发生催化和氧化作用,例如土壤中普遍存在的铁离子、二氧化锑等,都能够促使有机磷农药发生降解。

磷肥在土壤中的转化

磷肥在土壤中的转化主要包括以下几个过程:

1. 磷酸盐的溶解:磷肥施入土壤后,会与土壤中的水分结合形成磷酸和磷酸二钙的饱和溶液。

2. 无机态到有机态的转化:土壤中的磷酸盐或施入的无机磷肥在土壤酸度和氧化还原条件的改变下,会发生转化,无机态的磷(主要是易溶性的磷)可以转化为有机态的磷。

3. 有机态到无机态的转化:有机态的磷经微生物的分解作用,也可以转化成无机态的磷。

4. 磷的有效化过程:在一定条件下,土壤中的有机态磷和难溶性磷酸盐可以转化成植物吸收利用的水溶性的一价磷酸或弱酸溶性的二价磷酸,这个过程称为磷的有效化过程,也叫做土壤磷的释放过程。

总的来说,磷肥在土壤中的转化是一个复杂的过程,受到多种因素的影响。

了解磷肥在土壤中的转化过程有助于更好地使用磷肥,提高其利用率。

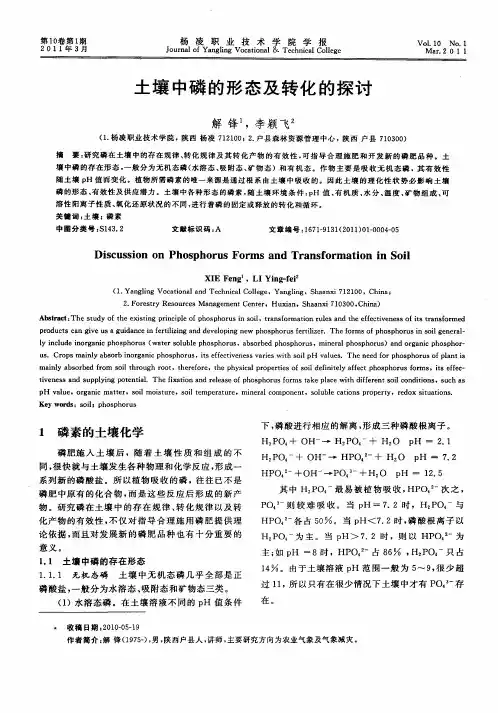

土壤中磷的形态及转化的探讨解锋;李颖飞【摘要】研究磷在土壤中的存在规律、转化规律及其转化产物的有效性,可指导合理施肥和开发新的磷肥品种.土壤中磷的存在形态,一般分为无机态磷(水溶态、吸附态、矿物态)和有机态.作物主要是吸收无机态磷,其有效性随土壤pH值而变化.植物所需磷素的唯一来源是通过根系由土壤中吸收的.因此土壤的理化性状势必影响土壤磷的形态、有效性及供应潜力.土壤中各种形态的磷素,随土壤环境条件:pH值、有机质、水分、温度、矿物组成、可溶性阳离子性质、氧化还原状况的不同,进行着磷的固定或释放的转化和循环.【期刊名称】《杨凌职业技术学院学报》【年(卷),期】2011(010)001【总页数】5页(P4-8)【关键词】土壤;磷素【作者】解锋;李颖飞【作者单位】杨凌职业技术学院,陕西,杨凌,712100;户县森林资源管理中心,陕西,户县,710300【正文语种】中文【中图分类】S143.21 磷素的土壤化学磷肥施入土壤后,随着土壤性质和组成的不同,很快就与土壤发生各种物理和化学反应,形成一系列新的磷酸盐。

所以植物吸收的磷,往往已不是磷肥中原有的化合物,而是这些反应后形成的新产物。

研究磷在土壤中的存在规律、转化规律以及转化产物的有效性,不仅对指导合理施用磷肥提供理论依据,而且对发展新的磷肥品种也有十分重要的意义。

1.1 土壤中磷的存在形态1.1.1 无机态磷土壤中无机态磷几乎全部是正磷酸盐,一般分为水溶态、吸附态和矿物态三类。

(1)水溶态磷。

在土壤溶液不同的pH 值条件下,磷酸进行相应的解离,形成三种磷酸根离子。

H3PO4 + OH- → H2PO4- + H2O pH = 2.1H2PO4- + OH-→ HPO42-+ H2O pH = 7.2HPO42-+OH-→PO43-+H2O pH = 12.5其中H2PO4-最易被植物吸收,HPO42- 次之, PO43-则较难吸收。

当pH=7.2时,H2PO4-与HPO42-各占50%。