七年级数学数据的分析与比较

- 格式:ppt

- 大小:1.11 MB

- 文档页数:22

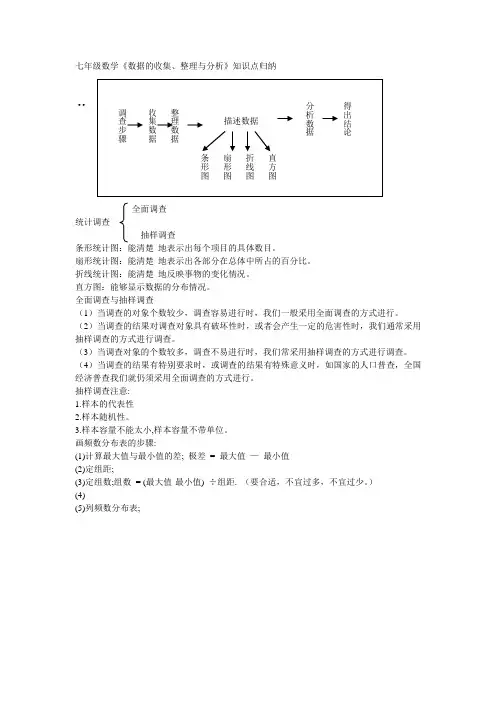

七年级数学《数据的收集、整理与分析》知识点归纳

··

全面调查

统计调查

抽样调查

条形统计图:能清楚地表示出每个项目的具体数目。

扇形统计图:能清楚地表示出各部分在总体中所占的百分比。

折线统计图:能清楚地反映事物的变化情况。

直方图:能够显示数据的分布情况。

全面调查与抽样调查

(1)当调查的对象个数较少,调查容易进行时,我们一般采用全面调查的方式进行。

(2)当调查的结果对调查对象具有破坏性时,或者会产生一定的危害性时,我们通常采用抽样调查的方式进行调查。

(3)当调查对象的个数较多,调查不易进行时,我们常采用抽样调查的方式进行调查。

(4)当调查的结果有特别要求时,或调查的结果有特殊意义时,如国家的人口普查,全国经济普查我们就仍须采用全面调查的方式进行。

抽样调查注意:

1.样本的代表性

2.样本随机性。

3.样本容量不能太小,样本容量不带单位。

画频数分布表的步骤:

(1)计算最大值与最小值的差; 极差= 最大值—最小值

(2)定组距;

(3)定组数;组数= (最大值-最小值) ÷组距. (要合适,不宜过多,不宜过少。

)

(4)

(5)列频数分布表;。

七年级数学质量分析报告1.引言本报告旨在分析七年级学生的数学质量情况。

通过对学生的考试成绩和研究表现进行综合分析,旨在找出数学教学的薄弱环节,并提出相应的改进措施。

2.数据收集我们收集了七年级全体学生在过去一学期的数学考试成绩,并结合平时作业完成情况和课堂参与度进行综合评估。

3.数学整体情况根据数据分析,七年级学生的数学整体水平良好。

平均成绩为85分,超过了学校预期的目标成绩。

4.薄弱环节分析在综合分析中,我们发现以下几个薄弱环节:第一薄弱环节:代数运算。

有一部分学生在解代数方程和应用代数运算方面存在困难,需要加强讲解和练。

第二薄弱环节:几何图形。

部分学生对几何图形的性质和应用不够熟悉,需要注重几何概念的讲解和实际应用训练。

第三薄弱环节:问题解决能力。

一些学生在解决数学问题的能力上较弱,需要提供更多的问题解决思路和培养分析能力。

5.改进措施为了提高七年级学生的数学质量,我们提出以下几项改进措施:加强代数运算的教学,通过课堂讲解和实际练提升学生的代数运算能力。

增加几何图形的教学时间,提供更多实例和实际应用,加强学生对几何图形的理解。

注重问题解决能力的培养,开展数学竞赛和团队合作活动,提升学生的问题分析和解决能力。

6.结论通过对七年级数学质量的分析,我们认识到学生整体数学水平良好,但仍存在薄弱环节。

通过采取相应的改进措施,相信可以进一步提高学生的数学水平和问题解决能力。

以上是七年级数学质量分析报告的内容,希望对学生的数学教学有所启示,并为未来的改进提供参考。

数学成绩分析怎么写初一

引言

初一是学生接触新课程的开始阶段,数学作为一门重要的学科,对于学生的学习能力和逻辑思维能力有着重要的影响。

因此,对初一学生的数学成绩进行分析,有助于了解学生的学习情况,及时发现问题并采取有效措施加以解决。

本文将从成绩数据的收集、分析方法和结论推导等方面介绍如何写初一数学成绩分析报告。

数据收集

1.数据来源

可以向学校教务处或班主任等渠道获取初一数学成绩数据,包括期中考、期末考、月考等各种考试成绩。

2.数据分类

将学生的成绩按照考试日期、得分、题型等进行分类整理,以便后续分析。

分析方法

1.综合指标分析

按照考试的时间顺序,综合分析学生的平均成绩、最高分、最低分等指标,以了解整体的学习状况。

2.成绩分布分析

对学生成绩的分布情况进行分析,如高分段、低分段学生的比例,了解学生整体学习水平的分布。

3.知识点掌握情况

通过对错题分析或者知识点分析等方式,了解学生在不同数学知识点上的掌握情况,找出学生的薄弱环节。

结论推导

1.总体结论

综合以上分析,给出对整体学生数学成绩的总体评价,包括学生整体水平、优势和劣势等。

2.个体建议

针对不同学生的学习情况,提出相应的个体化建议,包括加强基础知识学习、练习题量增加等方面。

3.学科发展规划

根据数学成绩分析的结果,为学生未来的学习和发展提供指导和建议,包括强化训练、补充知识等方面。

结语

通过数学成绩分析,可以全面了解初一学生的学习情况,为师生提供有效的指导和帮助。

希望本文对初一数学成绩分析有所启发,让教育工作者更好地进行学生学习情况的评估和指导。

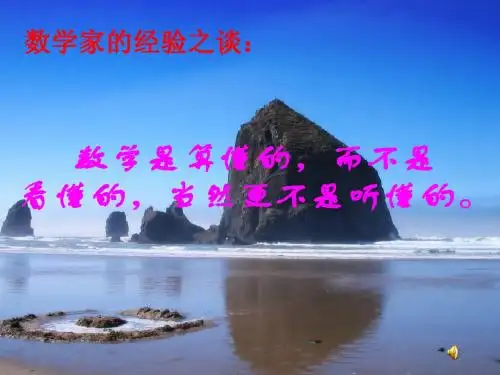

第六章 数据的分析一、知识点讲解:1。

平均数:(1)算术平均数:一组数据中,有n 个数据,则它们的算术平均数为nxx x x n+++= 21。

(2)加权平均数:若在一组数字中,出现次,出现次,…,出现次,那么叫做、、…、的加权平均数。

其中,、、…、分别是、、…、的权.权的理解:反映了某个数据在整个数据中的重要程度。

权的表示方法:比、百分比、频数(人数、个数、次数等)。

2.中位数:将一组数据按照由小到大(或由大到小)的顺序排列,如果数据的个数是奇数,则处于中间位置的数就是这组数据的中位数;如果数据的个数是偶数,则中间两个数据的平均数就是这组数据的中位数。

3。

众数:一组数据中出现次数最多的数据就是这组数据的众数. 4。

平均数中位数众数的区别与联系 相同点平均数、中位数和众数这三个统计量的相同之处主要表现在:都是来描述数据集中趋势的统计量;都可用来反映数据的一般水平;都可用来作为一组数据的代表。

不同点它们之间的区别,主要表现在以下方面。

1)、定义不同平均数:一组数据的总和除以这组数据个数所得到的商叫这组数据的平均数.中位数:将一组数据按大小顺序排列,处在最中间位置的一个数叫做这组数据的中位数。

众数:在一组数据中出现次数最多的数叫做这组数据的众数。

2)、求法不同平均数:用所有数据相加的总和除以数据的个数,需要计算才得求出。

中位数:将数据按照从小到大或从大到小的顺序排列,如果数据个数是奇数,则处于最中间位置的数就是这组数据的中位数;如果数据的个数是偶数,则中间两个数据的平均数是这组数据的中位数。

它的求出不需或只需简单的计算。

众数:一组数据中出现次数最多的那个数,不必计算就可求出。

3)、个数不同在一组数据中,平均数和中位数都具有惟一性,但众数有时不具有惟一性。

在一组数据中,可能不止一个众数,也可能没有众数。

4)、代表不同平均数:反映了一组数据的平均大小,常用来一代表数据的总体“平均水平”.中位数:像一条分界线,将数据分成前半部分和后半部分,因此用来代表一组数据的“中等水平”。

七年级数据的分析知识点数据分析是数学中一项重要的领域,也是现实生活中必不可少的一部分。

在七年级的数学学习中,学生将会接触并学习到许多关于数据的分析知识点。

本文将逐一介绍这些知识点。

1. 数据的种类在数据分析中,我们需要先了解数据的种类。

数据分为离散数据和连续数据两种。

离散数据是不连续的数据,比如学生的学号、班级的编号等。

而连续数据则是连续的数据,比如身高、体重等。

了解数据的种类有助于我们确定使用何种统计方法以及如何对数据进行处理。

2. 数据的集中趋势集中趋势是指数据围绕着某个中心点分布的现象。

在七年级的学习中,我们主要了解三种集中趋势的度量:众数、中位数和平均数。

其中,众数是指数据中出现频率最高的数值,中位数则是将数据按大小排列后处于中间位置的数值,而平均数则是所有数据之和除以数据的个数。

学生需要掌握如何计算各种集中趋势的度量,并且在实际应用中能够根据不同的情况选择合适的度量方法。

3. 数据的离散程度除了集中趋势外,数据的离散程度也是数据分析中需要了解的重要内容之一。

离散程度是指数据分布的散乱程度。

在七年级的学习中,我们主要学习两种度量离散程度的方法:极差和标准差。

极差是指数据的最大值与最小值之间的差距,而标准差则是数据与平均数之间的差距。

学生需要理解离散程度的概念,并且能够正确地计算各种离散程度的度量方法。

4. 数据的分布情况在数据分析中,了解数据的分布情况也是非常重要的。

我们常用直方图或者箱线图等图形来表示数据的分布情况。

直方图将数据按照等距的区间分组,并且统计每个区间内的数据个数,最终得到一个矩形图形。

而箱线图则是绘制数据的最小值、最大值、中位数、上四分位数和下四分位数等关键统计量所组成的图形。

通过这些图形,我们可以了解到数据的分布情况以及是否出现了异常值等问题。

5. 数据的比较和分析最后,学生们需要学习如何对数据进行比较和分析。

常用的方法有条形图、折线图等。

条形图将数据以柱状图的形式展示出来,可以方便地进行比较和分析。

初中数学数据的分析在我们的日常生活中,数据无处不在。

从考试成绩到购物消费,从天气预报到人口统计,数据都扮演着重要的角色。

而在初中数学的学习中,“数据的分析”这一板块就是帮助我们学会如何有效地处理和理解这些数据,从而做出更明智的决策。

首先,我们来谈谈平均数。

平均数是一组数据的总和除以数据的个数。

比如说,一个班级里有 30 名学生,他们某次数学考试的成绩分别是 80 分、90 分、70 分……把这 30 个成绩加起来,再除以 30,得到的结果就是这个班级这次数学考试的平均成绩。

平均数能够让我们对一组数据的总体水平有一个大致的了解。

但平均数也有它的局限性。

假设一个班级里有 5 名学生,他们的数学成绩分别是 50 分、60 分、70 分、80 分和 100 分。

计算平均数为 70 分。

可是,这个 70 分并不能完全反映出每个学生的真实情况。

比如成绩为 50 分和 100 分的学生,与平均成绩相差较大。

这时候,我们就需要引入中位数和众数的概念。

中位数是将一组数据按照从小到大(或从大到小)的顺序排列,如果数据的个数是奇数,则处于中间位置的数就是中位数;如果数据的个数是偶数,则中间两个数据的平均数就是中位数。

以上面那 5 名学生的成绩为例,从小到大排列为50 分、60 分、70 分、80 分、100 分,数据个数是奇数,中间的数 70 分就是中位数。

中位数不受极端值的影响,能更好地反映数据的中间水平。

众数则是一组数据中出现次数最多的数据。

比如在一组数据 2、2、3、3、4、4、4 中,4 出现的次数最多,那么 4 就是这组数据的众数。

众数可以帮助我们了解一组数据中哪个值最常见。

在实际应用中,我们需要根据具体情况选择使用平均数、中位数还是众数。

比如在招聘员工时,如果想了解员工的平均工作能力,可能会关注平均数;如果想知道大部分员工的工作水平,可能会看中众数;而在评估工资水平时,中位数可能更有参考价值。

除了这些基本的统计量,方差也是数据分析中的一个重要概念。

七年级数学下册第6章数据的分析知识点梳理湘教版年级:姓名:第六章 数据的分析一、知识点讲解:1.平均数:(1)算术平均数:一组数据中,有n 个数据,则它们的算术平均数为 nx x x x n+++=21.(2)加权平均数:若在一组数字中,出现次,出现次,…,出现次,那么叫做、、…、的加权平均数。

其中,、、…、分别是、、…、的权.权的理解:反映了某个数据在整个数据中的重要程度。

权的表示方法:比、百分比、频数(人数、个数、次数等)。

2.中位数:将一组数据按照由小到大(或由大到小)的顺序排列,如果数据的个数是奇数,则处于中间位置的数就是这组数据的中位数;如果数据的个数是偶数,则中间两个数据的平均数就是这组数据的中位数。

3.众数:一组数据中出现次数最多的数据就是这组数据的众数。

4.平均数中位数众数的区别与联系 相同点平均数、中位数和众数这三个统计量的相同之处主要表现在:都是来描述数据集中趋势的统计量;都可用来反映数据的一般水平;都可用来作为一组数据的代表。

不同点它们之间的区别,主要表现在以下方面。

1)、定义不同平均数:一组数据的总和除以这组数据个数所得到的商叫这组数据的平均数。

中位数:将一组数据按大小顺序排列,处在最中间位置的一个数叫做这组数据的中位数 。

众数:在一组数据中出现次数最多的数叫做这组数据的众数。

2)、求法不同平均数:用所有数据相加的总和除以数据的个数,需要计算才得求出。

中位数:将数据按照从小到大或从大到小的顺序排列,如果数据个数是奇数,则处于最中间位置的数就是这组数据的中位数;如果数据的个数是偶数,则中间两个数据的平均数是这组数据的中位数。

它的求出不需或只需简单的计算。

众数:一组数据中出现次数最多的那个数,不必计算就可求出。

3)、个数不同在一组数据中,平均数和中位数都具有惟一性,但众数有时不具有惟一性。

在一组数据中,可能不止一个众数,也可能没有众数。

4)、代表不同平均数:反映了一组数据的平均大小,常用来一代表数据的总体 “平均水平”。

七年级数学期末成绩分析引言本文档旨在对七年级数学期末成绩进行分析。

我们将通过收集和整理成绩数据,并对关键指标进行统计,以帮助了解学生们的数学研究情况。

数据收集我们收集了七年级所有学生在数学期末考试中的成绩数据。

数据包括每个学生的得分、考试难度系数、以及课程平均分。

总体成绩概览下面是对七年级数学期末成绩的总体概览:- 平均成绩:88.5- 最高成绩:98- 最低成绩:65成绩分布我们将成绩分布划分为五个等级:优秀、良好、中等、及格和不及格。

下表展示了各等级的学生人数和占比:考试难度分析为了了解期末考试的难度,我们计算了考试的难度系数。

难度系数是根据整体成绩与平均分之间的差异来衡量的。

我们的计算结果表明,本次考试的难度系数为1.2,说明考试相对较难。

学生成绩差异分析通过分析成绩数据,我们发现了以下学生成绩差异情况:- 高分群体:有30%的学生成绩优秀,表现出色。

- 平均群体:有45%的学生成绩良好,表现中等。

- 低分群体:有25%的学生成绩中等、及格或不及格,表现较差。

结论根据对七年级数学期末成绩的分析,我们得出以下结论:- 大部分学生在数学期末考试中表现良好,达到了及格以上的水平。

- 有一小部分学生成绩较差,需要进一步关注和帮助。

- 本次数学期末考试相对较难,考试难度系数高于平均水平。

建议基于上述结论,我们提出以下建议:- 针对成绩较差的学生,可以开展额外的辅导和个性化研究计划,帮助他们提高数学成绩。

- 分析考试题目的难度和学生表现,调整教学内容和方法,使学生更好地掌握数学知识和技能。

- 鼓励学生参与数学竞赛和活动,激发对数学的兴趣和热情。

参考资料- 七年级数学期末考试成绩数据- 教师评估和观察- 学生反馈。

初中数学:数据分析标题:初中数学:数据分析引言概述:数据分析是数学中一个重要的分支,它涉及收集、整理、分析和解释数据的过程。

在初中阶段,学生可以通过学习数据分析,培养逻辑思维能力和数学解决问题的能力。

本文将从数据的收集、整理、分析、解释和应用五个方面来探讨初中数学中的数据分析。

一、数据的收集1.1 通过观察收集数据:学生可以通过观察周围的事物,如记录每天的气温、降雨量等数据。

1.2 通过实验收集数据:学生可以设计实验来收集数据,如测量不同种类植物的生长速度。

1.3 通过调查问卷收集数据:学生可以设计问卷调查来收集数据,了解同学们的兴趣爱好等信息。

二、数据的整理2.1 数据的分类:将收集到的数据按照不同的特征进行分类,如将学生的身高数据按照男女分开。

2.2 数据的整理:对数据进行整理,如计算平均值、中位数、众数等统计量。

2.3 数据的呈现:将整理好的数据以表格、图表等形式呈现出来,更直观地展示数据的特征。

三、数据的分析3.1 数据的比较:通过对数据进行比较,找出数据之间的规律和差异,如比较不同班级学生的成绩情况。

3.2 数据的关联:寻找数据之间的关联性,如探究学生的学习时间和成绩之间是否存在关联。

3.3 数据的预测:通过已有数据来预测未来的趋势,如根据过去几年的降雨量来预测未来的气候变化。

四、数据的解释4.1 解释数据的含义:对数据进行解释,说明数据背后的含义和规律,如解释一组数据的变化趋势。

4.2 解释数据的原因:分析数据的原因,找出数据背后的影响因素,如分析学生成绩下降的原因。

4.3 解释数据的应用:探讨数据在实际生活中的应用,如数据分析在商业决策中的应用。

五、数据的应用5.1 数据的决策:通过数据分析来做出决策,如根据销售数据来确定产品的推广策略。

5.2 数据的预测:利用数据分析来预测未来的趋势,如根据市场数据来预测未来的销售额。

5.3 数据的优化:通过数据分析来优化流程和提高效率,如通过分析学生学习数据来优化教学方法。

初中数学数据的分析数据分析是数学中重要的一部分,通过对数据的收集、整理和分析,可以帮助我们更好地理解和解决实际问题。

在初中数学中,数据分析是一个重要的内容,本文将围绕初中数学数据的分析展开讨论。

一、数据的收集与整理首先,在进行数据分析之前,我们需要先收集数据。

数据可以通过实际观察、调查问卷、实验等方式来获得。

以调查问卷为例,我们可以制定一份问卷来收集感兴趣的数据,比如收集同学们的身高、体重等信息。

收集到数据后,我们需要对数据进行整理。

整理数据的目的是为了更好地理解和分析数据。

常用的数据整理方式有:排序、制作频数表、绘制统计图表等。

二、数据的分析与解读1. 数据的统计量分析数据的统计量是对数据进行概括和描述的指标。

在初中数学中,最常见的统计量有:平均数、中位数、众数、极差和标准差等。

平均数是一组数据中所有数据的和除以数据的个数,用于表示数据的集中趋势。

中位数是将一组数据按大小排序后位于中间位置的数,用于表示数据的中间值。

众数是一组数据中出现次数最多的数,用于表示数据的典型值。

极差是一组数据中最大值与最小值的差,用于表示数据的离散程度。

标准差是一组数据各个数据值与平均数之差的平方的平均数的平方根,用于表示数据的波动程度。

通过计算数据的统计量,我们可以更好地理解数据的特征和规律。

2. 数据的图表分析除了统计量分析,图表分析也是一种常用的数据分析方法。

绘制图表可以直观地展示数据的变化趋势和规律。

常见的图表有:条形图、折线图、饼图等。

条形图适用于比较不同类别的数据大小,折线图适用于展示数据的变化趋势,饼图适用于表示不同类别数据在总体中的比例。

通过观察和分析图表,我们可以清楚地了解数据的分布情况和相互关系。

三、数据分析在实际生活中的应用除了在数学学科中应用,数据分析在现实生活中也有广泛的应用。

比如,在商业领域中,通过对销售数据的分析可以找出销售的热门产品,调整销售策略,提高销售额。

在医学研究中,通过对大量病例的数据分析,可以找出病情的规律,指导临床治疗。

七年级数学第六章数据的分析与比较第1课时从平均数到加权平均数教学目标:1、加深对平均数的理解,掌握加权平均数、权数等概念;2、会根据一组数据求加权平均数、权数;重点、难点:求加权平均数、权数教学过程:一、复习引入1.出示题目:甲、乙两组各有8名同学,测量他们的身高,得到如下两组数据(单位米)乙组:1.60 1.64 1.60 1.60 1.64 1.68 1.68 1.682.请分别计算这两组同学的平均身高?看哪一组同学的平均身高要高些?3.仔细观察乙组数据有什么特点?有没有别的计算平均数的方法?二、新授1.×××3)÷8思考:(1)除以8可以改成乘以多少?(2)根据乘法的分配律此计算算式可以写成什么形式?×××3)×1/8×××3/8=1.64(米)观察思考:3/8、2/8、3/8分别表示什么意思?(3个数在乙组数据8个数中所占比例)板书——一个数在一组数据中所占的比例。

问:想想这权数有什么特点?板书——权数是一组非负数,且是大于0而小于1的数,用分数表示(也可用小数表示),但一组数据中出现的数的权数之和为1。

×××3/8=1.64算得的平均数称为1.60, 1.64, 1.68分别以3/8、1/4、3/8为权的加权平均数。

加权平均数是一组数据以一定比例(总数为)为权而计算出来的平均数。

2.比较两种平均数的说法:1.64是1.60 1.60 1.60 1.64 1.64 1.68 1.68 1.68的平均数;1.64是1.60 1.64 1.68分别以3/8,1/4,3/8为权的加权平均数。

它们有什么相同点和不同点?三、试一试:1.求21、32、43、54的加权平均数:(1)以1/4 1/4 1/4 1/4为权:(2)以0.4 0.3 0.2 0.1为权.学生活动,师巡视,强调加权平均数的求法。

七年级数学成绩分析报告1. 引言本报告旨在对七年级学生的数学成绩进行分析,以帮助学校和教师了解学生的研究状况,从而提供有针对性的教育措施。

本次分析基于学校从过去一学期的考试中获得的数据。

2. 数据总览在本次分析中,我们对七年级所有学生的数学成绩进行了统计。

以下是一些基本数据:- 总人数:xxx- 平均分:xxx- 最高分:xxx- 最低分:xxx3. 总体分析3.1 成绩分布根据数据统计,学生的数学成绩呈现以下分布情况:- 优秀(A级):占比xxx%- 良好(B级):占比xxx%- 及格(C级):占比xxx%- 不及格(D级):占比xxx%通过分布情况可以看出,大多数学生的数学成绩处于良好和及格之间,优秀和不及格的学生数量相对较少。

3.2 成绩趋势从过去一学期的数据变化来看,学生的数学成绩呈现以下趋势:- 学生成绩整体呈现稳定性增长的趋势- 部分学生在研究初期成绩较低,但在后期有显著提升- 少数学生成绩不稳定,波动较大4. 不同性别之间的比较在本节中,我们将对男生和女生的数学成绩进行比较。

4.1 性别比例在七年级中,男生和女生的比例大致为:- 男生占比:xxx%- 女生占比:xxx%4.2 成绩对比根据数据统计,男生和女生的数学成绩对比情况如下:- 平均分对比:男生平均分xxx,女生平均分xxx- 最高分对比:男生最高分xxx,女生最高分xxx- 最低分对比:男生最低分xxx,女生最低分xxx通过对比可以看出,男生和女生在数学成绩方面没有明显差异。

5. 各班级之间的比较在本节中,我们将对七年级各班级的数学成绩进行比较。

5.1 班级分布七年级共有x个班级,各班级的人数和比例如下:- 班级A:人数xxx,占比xxx%- 班级B:人数xxx,占比xxx%- 班级C:人数xxx,占比xxx%- ...5.2 成绩对比根据数据统计,各班级的数学成绩对比情况如下:- 班级A平均分:xxx- 班级B平均分:xxx- 班级C平均分:xxx- ...通过对比可以看出,各班级之间的数学成绩差异比较小,整体表现较为均衡。

人教版七年级上册数学第一章有理数的比

较大小

本文档旨在介绍人教版七年级上册数学第一章有理数的比较大

小的内容。

以下是该章节的主要内容概述。

1. 有理数的概念:

有理数包括正整数、负整数和零,可以表示为分数或小数。

本

章将重点介绍有理数的比较大小。

2. 有理数的比较大小:

有理数的比较大小可以通过数轴上的位置来确定。

数轴上靠右

的数值较大,靠左的数值较小。

当两个有理数在数轴上的位置不同,可以直接通过数轴来比较大小。

3. 有理数的相反数和绝对值:

一个有理数的相反数与其符号相反,绝对值指一个数离原点的

距离。

对于相同绝对值的有理数,正数比负数大。

4. 有理数大小的判断法则:

- 当两个有理数符号相同时,绝对值越大,数值越大。

- 当两个有理数绝对值相同时,正数比负数大,负数比零大。

5. 有理数的加法和减法:

本章也会介绍有理数的加法和减法运算。

当两个有理数同号时,将它们的绝对值相加或相减,然后保留相同的符号。

当两个有理数

异号时,可以先求它们的绝对值的差,结果的符号由绝对值较大的

数决定。

以上是人教版七年级上册数学第一章有理数的比较大小的主要

内容概述。

希望本文档对您有所帮助。