体内物质的运输

- 格式:doc

- 大小:57.50 KB

- 文档页数:11

生物体内的物质运输机制在生物体内,物质运输是维持生命活动的重要过程。

不同细胞和器官之间需要相互交流和供应,同时代谢产物需要被排除。

为了实现这一目的,生物体内发展出了多种物质运输机制,包括主动运输和被动运输。

一、主动运输机制主动运输是指细胞通过消耗能量,将物质从浓度低的地方转移到浓度高的地方。

这种运输机制主要依赖于细胞膜上的载体蛋白,如离子泵和转运蛋白。

1. 离子泵离子泵是一种能够将离子从低浓度区域转移到高浓度区域的蛋白质。

这种运输机制常见于细胞膜上的Na+/K+ ATP酶,它通过将三个Na+离子从细胞内排出,同时将两个K+离子从外部吸收进来,维持了正常的细胞内离子浓度。

2. 转运蛋白转运蛋白是细胞膜上的另一种载体蛋白,能够通过改变构象来将物质跨越膜。

这种蛋白通常分为被动转运蛋白和主动转运蛋白两类。

被动转运蛋白依靠物质的浓度差来实现运输,而主动转运蛋白则需要消耗能量,将物质从低浓度区域转移到高浓度区域。

二、被动运输机制被动运输是指物质在梯度驱动下自发地从高浓度区域向低浓度区域运动。

这种运输机制主要包括扩散、渗透和滤过。

1. 扩散扩散是指物质在浓度梯度的作用下自发地从高浓度区域向低浓度区域运动。

它是一种无需消耗能量的运输方式,常见于无机离子、氧气和二氧化碳等小分子物质的运输。

2. 渗透渗透是指溶液通过半透膜的扩散来实现物质的运输。

在细胞膜中,渗透运输常常涉及到水分子的运动,当细胞外液体中的溶质浓度高于细胞内液体时,水分子会通过半透膜向溶质浓度更高的方向渗透,以实现浓度的平衡。

3. 滤过滤过是指物质通过压力差驱动下,从高压区域向低压区域运动的过程。

在生物体内,滤过常见于肾小球的滤过过程,通过滤过将血液中的废物和过滤液分离。

综上所述,生物体内的物质运输涉及到主动运输和被动运输两种机制。

主动运输依靠细胞膜上的载体蛋白,通过消耗能量将物质从低浓度区域转移到高浓度区域;而被动运输则是指物质在梯度驱动下自发地从高浓度区域向低浓度区域运动。

生物物质运输知识点总结一、生物物质运输的基本原理1. 生物体内的物质运输生物体内的物质运输主要包括两种形式,一种是跨细胞膜的物质运输,另一种是整个细胞内部的各种物质之间的运输。

前者主要包括物质的渗透、扩散、主动转运和细胞吞噬等过程,后者则主要依赖于细胞内部的各种特殊结构和细胞器的协作。

2. 生物体内的物质运输的动力学要求对于生物体内的物质运输来说,其动力学要求主要包括渗透压差、浓度梯度、渗透性、表面积和距离等因素。

在这些因素的作用下,生物体内的各种物质可以在细胞膜上迅速完成传输过程。

3. 生物体内物质的主动转运在生物体内,许多物质需要通过特殊的载体蛋白来实现跨细胞膜的主动转运,这种转运过程通常需要能量的参与,其速率和选择性远高于简单的扩散过程。

在生物体内,主动转运过程包括了多种类型的载体蛋白,它们能够识别和结合特定的物质,并通过载体蛋白的构象变化来完成物质在细胞膜之间的转运。

4. 生物体内物质的细胞吞噬细胞吞噬是一种特殊的胞吞作用,细胞通过吞噬周围环境中的各种异物、细胞器或其他细胞,将其包裹在内部的吞噬体内,并通过胞吞体内的溶酶体将其内部物质进行降解和消化。

在这一过程中,生物体内的许多重要物质可以通过细胞吞噬来完成它们在细胞膜之间的传递和分布。

5. 生物体内物质的细胞外囊泡运输细胞外囊泡运输是一种细胞膜内吞和分泌的过程,通过这一过程,细胞可以将内部的重要物质分泌到细胞外,并通过细胞外囊泡的运输与外部环境进行交换和传递。

在这一过程中,大量的激素、细胞因子和信号分子都可以通过细胞外囊泡运输来传递到不同的细胞和组织中。

二、生物体内物质运输的主要机制1. 生物体内物质的渗透渗透作为一种简单的物质运输方式,在生物体内有着非常广泛的应用。

生物体内的许多重要物质,如水、离子和小分子代谢产物,都可以通过渗透的方式在细胞膜之间进行快速的传输和分布。

2. 生物体内物质的扩散扩散是一种物质在浓度梯度作用下自发传播的过程,在生物体内有着广泛的应用。

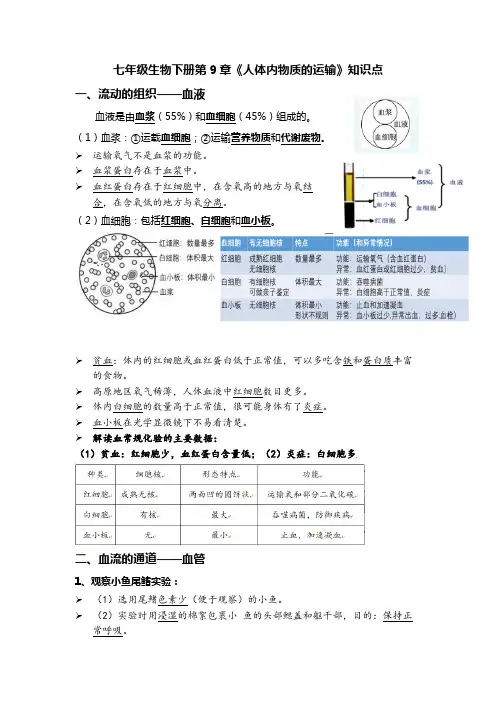

人体内的物质运输知识点一、流动的组织——血液1.血液由血浆和血细胞组成。

血液具有运输、防御和保护的功能,被称为流动的组织。

2.血液分层后,上层淡黄色的半透明液体是血浆。

下层是红细胞,呈红色;白细胞和血小板在两层交界处,很薄,呈白色。

3.血浆的主要作用是运载血细胞,运输维持人体生命活动所需要的物质和体内产生的废物等。

3.血细胞包括红细胞、白细胞、血小板。

4.成熟的红细胞没有细胞核,数量最多,富含血红蛋白。

具有运输氧的功能。

5.白细胞有细胞核,比红细胞大,但数量少。

能吞噬病菌,对人体起防御和保护作用。

6.血小板是最小的血细胞,没有细胞核,形状不规则。

有止血和加速凝血的作用。

二、血流的管道——血管1.三种不同的血管:动脉、静脉和毛细血管。

2.动脉是把血液从心脏输送到身体各部分去的血管,管壁厚弹性大,管内血液流速快。

3.静脉是把血液从身体各部分输送到心脏去的血管,管壁薄,弹性小,管内血液流慢。

4.毛细血管是连通于最少的动脉与静脉之间的血管,它是血液和细胞间物质交换的场所,管壁薄,由一层上皮细胞构成,管内血液流速最慢。

3.观察小鱼尾鳍内血液的流动(1)尾鳍色素少的活的小鱼,(2)观察过程中,应时常用滴管往棉絮上滴水以保持湿润,保证小鱼能正常呼吸。

(3)实验结束后,将小鱼放回鱼缸。

(4)根据血流方向分辨动脉、静脉和毛细血管三、输送血液的泵——心脏1.心脏的结构和功能心脏壁主要由心肌构成,心脏有左心房、右心房和左心室、右心室四个腔,只有同侧的心房和心室相通;主动脉连左心室,肺动脉连右心室,同侧的心房和心室之间,心室和动脉之间都有瓣膜,这些瓣膜单向开放的,只能沿一定的方向流动,而不能倒流。

心室与动脉之间的瓣膜叫动脉瓣;心房与心室之间的瓣膜叫房室瓣。

2.血液循环的途径体循环:血液由左心室进入主动脉,再流经全身的各级动脉、毛细血管网、各级静脉,最后汇集到上、下腔静脉,流回到右心房。

在体循环中血液与组织细胞之间进行了物质交换,体循环把动脉血变成静脉血。

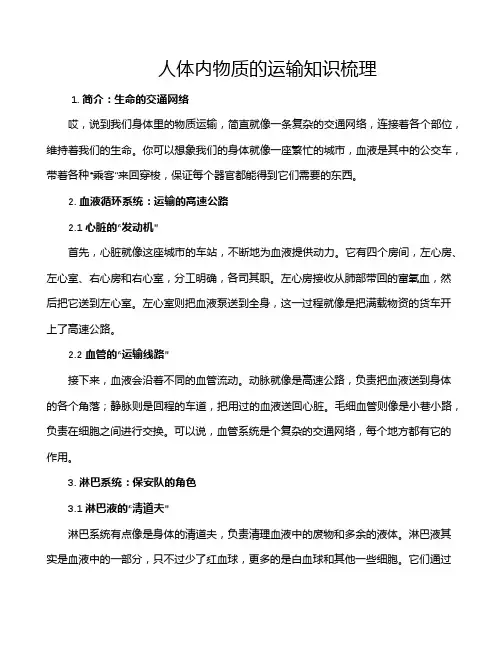

七年级生物下册第9章《人体内物质的运输》知识点一、流动的组织——血液血液是由血浆(55%)和血细胞(45%)组成的。

(1)血浆:①运载血细胞;②运输营养物质和代谢废物。

➢运输氧气不是血浆的功能。

➢血浆蛋白存在于血浆中。

➢血红蛋白存在于红细胞中,在含氧高的地方与氧结合,在含氧低的地方与氧分离。

(2)血细胞:包括红细胞、白细胞和血小板。

➢贫血:体内的红细胞或血红蛋白低于正常值,可以多吃含铁和蛋白质丰富的食物。

➢高原地区氧气稀薄,人体血液中红细胞数目更多。

➢体内白细胞的数量高于正常值,很可能身体有了炎症。

➢血小板在光学显微镜下不易看清楚。

➢解读血常规化验的主要数据:(1)贫血:红细胞少,血红蛋白含量低;(2)炎症:白细胞多二、血流的通道——血管1、观察小鱼尾鳍实验:➢(1)选用尾鳍色素少(便于观察)的小鱼。

➢(2)实验时用浸湿的棉絮包裹小鱼的头部鳃盖和躯干部,目的:保持正常呼吸。

➢(3)使用低倍显微镜观察。

2、三种血管的结构和功能:(三种血管血流方向:动脉→毛细血管→静脉)➢①号脉、把脉,摸的是动脉脉搏,动脉搏动是心脏收缩舒张引起的。

➢②“青筋”指静脉。

➢③输血、抽血、输液选择静脉的原因:分布较浅,管腔大管壁薄(便于针刺入),血流速度慢(容易止血)。

➢④输液需要扎橡皮管,使静脉隆起(有利于针刺入)。

➢⑤四肢静脉内有防止血液倒流的静脉瓣。

主动脉等动脉血管中没有动脉瓣(动脉瓣位于心室和动脉之间)。

三、输送血液的泵——心脏1、心脏的结构和功能(P68 图)(1)图中的A左心房、B左心室、C右心房、D右心室。

(2)心脏壁主要由肌肉组织(心肌)构成。

(3)左心室(⑨)最厚,输送血液的距离最远。

(4)瓣膜:防止血液倒流。

a)心房和心室之间有房室瓣(f和e):朝向心室开,血液只能从心房流向心室。

b) 心室和动脉之间有动脉瓣(h 和i):朝向动脉开,血液只能从心室流向动脉。

c) 心脏左侧血液流动方向:肺静脉(c)→左心房(A)→左心室(B)→主动脉(a)。

人体内物质的运输知识梳理1. 简介:生命的交通网络哎,说到我们身体里的物质运输,简直就像一条复杂的交通网络,连接着各个部位,维持着我们的生命。

你可以想象我们的身体就像一座繁忙的城市,血液是其中的公交车,带着各种“乘客”来回穿梭,保证每个器官都能得到它们需要的东西。

2. 血液循环系统:运输的高速公路2.1 心脏的“发动机”首先,心脏就像这座城市的车站,不断地为血液提供动力。

它有四个房间,左心房、左心室、右心房和右心室,分工明确,各司其职。

左心房接收从肺部带回的富氧血,然后把它送到左心室。

左心室则把血液泵送到全身,这一过程就像是把满载物资的货车开上了高速公路。

2.2 血管的“运输线路”接下来,血液会沿着不同的血管流动。

动脉就像是高速公路,负责把血液送到身体的各个角落;静脉则是回程的车道,把用过的血液送回心脏。

毛细血管则像是小巷小路,负责在细胞之间进行交换。

可以说,血管系统是个复杂的交通网络,每个地方都有它的作用。

3. 淋巴系统:保安队的角色3.1 淋巴液的“清道夫”淋巴系统有点像是身体的清道夫,负责清理血液中的废物和多余的液体。

淋巴液其实是血液中的一部分,只不过少了红血球,更多的是白血球和其他一些细胞。

它们通过淋巴管流动,最后回到血液里。

这就像是城市里的垃圾车,收集和处理废弃物,保持环境的整洁。

3.2 淋巴结的“检查站”在淋巴系统中,淋巴结就像是检查站。

它们会拦截并过滤掉病菌和杂质,确保它们不会进入血液系统。

这些淋巴结像是身体的“安检”,保障了我们的健康。

特别是当我们生病时,淋巴结可能会肿大,这就是它们在“加班”呢。

4. 消化系统:食物的运输和处理4.1 胃肠道的“传送带”食物进入我们的胃肠道,就像是进入了一个超级工厂。

首先,食物在胃里被消化,分解成更小的部分。

接着,小肠就像是传送带,把这些营养物质送到血液里。

大肠则负责吸收水分和剩余的养分,剩下的废物就准备好出门了。

4.2 营养物质的“配送”经过消化的营养物质被送到血液里,这些养分随后被送到身体各个需要的地方。

生物体内的物质运输生物体内的物质运输是指在生物体内不同细胞和组织之间进行物质传递的过程。

这一过程对于维持生物体的生命活动至关重要。

本文将对生物体内物质运输的机制、类型以及其在不同生物体中的特点进行探讨。

一、物质运输的机制在生物体内,物质运输的主要机制包括主动运输和被动运输两种。

1. 主动运输:主动运输是指通过细胞对物质进行能量消耗以及逆浓度梯度的维持来完成的运输过程。

其中,最典型的例子是细胞膜上的离子泵,通过消耗ATP能量将离子从低浓度区域转运到高浓度区域。

此外,细胞膜上的转运蛋白也起到了重要的作用,它们能够通过不同的方式将特定物质从细胞外转运到细胞内。

2. 被动运输:被动运输是指不需要细胞消耗能量,依靠物质浓度梯度进行自发传递的过程。

在被动运输中,物质分子会自发地从高浓度区域向低浓度区域进行扩散。

在细胞膜透明的情况下,溶质可以通过细胞膜直接扩散进出细胞。

二、物质运输的类型根据物质的性质和需要运输的距离,物质运输可以分为短距离运输和长距离运输两种类型。

1. 短距离运输:短距离运输主要发生在细胞内部,包括细胞质内的物质传递和细胞膜上的物质运输。

细胞质内的物质传递主要通过胞浆流动和胞吞作用完成,它们能够使细胞内的物质迅速传递到需要的位置。

细胞膜上的物质运输主要通过转运蛋白来实现,它们能够将特定物质从细胞外转运到细胞内,或者将细胞内的物质排出到细胞外。

2. 长距离运输:长距离运输主要发生在细胞之间或不同器官之间,通过一些特殊的组织或结构来完成。

在植物体内,长距离运输主要由植物的维管束系统完成。

维管束包括导管和细胞间隙,它们能够使水分、养分和信号分子在植物体内快速传输。

在动物体内,长距离运输主要由循环系统完成。

心脏推动血液流动,血管将氧、营养物质和代谢产物输送到全身各个组织和器官。

三、物质运输的特点物质运输在不同生物体中有一些特点,下面以植物和动物为例进行介绍。

1. 植物中的物质运输:植物的物质运输主要通过植物的维管束系统进行。

人体内物质的运输知识要点一、血液循环系统1. 血液:血液是人体内物质运输的介质,由血浆和血细胞组成。

血浆主要由水、蛋白质和其他溶质组成,血细胞包括红细胞、白细胞和血小板。

2. 心脏:心脏是血液循环系统的中心器官,通过收缩和舒张来推动血液流动,分为四个腔室:左、右心房和左、右心室。

3. 血管:血管包括动脉、静脉和毛细血管。

动脉将含氧血液从心脏输送到全身各组织,静脉将含有二氧化碳的血液从组织输送回心脏,毛细血管则连接动脉和静脉,实现物质的交换和运输。

二、心血管系统1. 动脉:动脉是将血液从心脏输送到全身各组织的血管,具有高压和高速的特点。

动脉壁由三层组成:内膜、中膜和外膜,能够承受较高的压力。

2. 静脉:静脉是将含有二氧化碳的血液从组织输送回心脏的血管,具有低压和低速的特点。

静脉壁相对较薄,内部有瓣膜帮助防止血液逆流。

3. 毛细血管:毛细血管是动脉和静脉之间的微小血管,壁薄且扩张,有利于物质的交换。

毛细血管的密度较高,分布在全身各组织和器官。

三、血液循环1. 体循环:体循环是指血液从左心室经动脉输送到全身各组织,再通过静脉回流到右心房的循环。

体循环中的动脉血富含氧气和养分,静脉血则含有二氧化碳和代谢废物。

2. 肺循环:肺循环是指血液从右心室经肺动脉输送到肺部进行气体交换,再通过肺静脉回流到左心房的循环。

肺循环中的动脉血含有二氧化碳,静脉血则富含氧气。

3. 冠状循环:冠状循环是指心脏自身的血液供应循环,主要通过冠状动脉和冠状静脉实现。

冠状循环为心脏提供充足的氧气和养分。

四、物质运输1. 氧气运输:氧气通过呼吸系统进入肺泡,经肺毛细血管壁进入血液,与血红蛋白结合形成氧合血红蛋白,由红细胞运输到全身各组织,释放氧气供组织呼吸代谢。

2. 养分运输:消化系统将食物分解为养分,通过肠壁进入血液,由血液运输到全身各组织供能量和物质合成。

3. 代谢产物运输:代谢废物通过血液运输到肾脏、肺部等器官进行排除。

其中,二氧化碳通过红细胞运输到肺部排出体外,尿素通过肾脏排出体外。

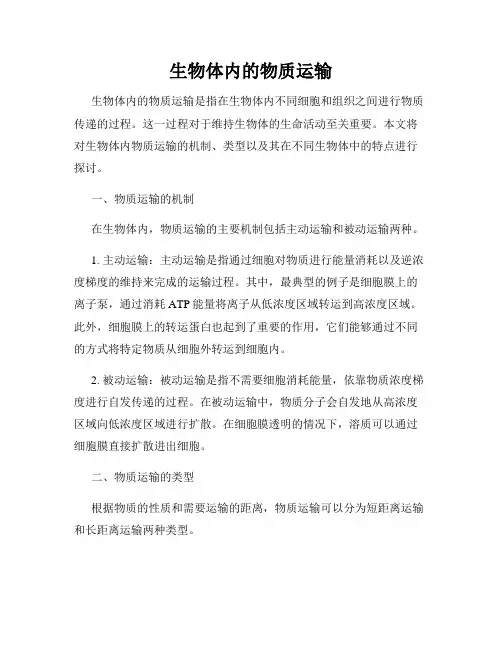

七年级生物下册第四章人体内物质的运输七年级生物下册第四章人体内物质的运输_思维导图模板_知犀官网血液血管心脏成分:水、蛋白质、葡萄糖、无机盐等功能:运载血细胞,运输养料和废物两面凹的圆饼状,成熟的红细胞中无细胞核男子:5.0×1012个/L;女子:4.2×1012个/L运输氧和一部分二氧化碳贫血比红细胞大,有细胞核4~10×109个/L吞噬病菌,对人体有防御功能和保护作用发炎个体较小,形态不规则,无细胞核100~300×109个/L止血和加速凝血红细胞中含有的一种红色含铁的蛋白质特性:在含氧高的地方与氧结合,在含氧低的地方与氧分离运输、防御保护、调节体温把血液从心脏输送到身体各部分去的血管较深管壁厚,弹性大,管腔小,血流速度快把血液从身体各部分送回心脏的血管较深或较浅管壁薄,弹性小,管腔大,四肢静脉内有静脉瓣(防止血液倒流),血流速度慢连通最小动脉和最小静脉之间的血管分布广,遍布全身各器官组织管壁极薄,由一层上皮细胞构成,只允许红细胞单行通过,血流速度最慢位于胸腔中部,偏左下方由心肌构成左心室→主动脉右心房→上、下腔静脉右心室→肺动脉左心房→肺静脉房室瓣(位于心房和心室之间,只朝向心室开)动脉瓣(位于心室与动脉之间,只朝向动脉开)血液循环的动力器官血液在心脏和全部血管所组成的管道中进行的循环流动左心室→主动脉→各级动脉→身体各处毛细血管→各级静脉→上、下腔静脉→右心房动脉血变为静脉血为组织细胞运来氧气和养料,把二氧化碳等废物运走右心室→肺动脉→肺部的毛细血管→肺静脉→左心房与肺泡进行气体交换,获得氧气,把二氧化碳交给肺泡体循环和肺循环在心脏处汇合成一条完整的循环途径,承担物质运输的功能血液呈红色,自然止血,应消毒血色鲜红,血流猛急,在受伤动脉近心端进行压迫止血血色暗红,血流缓和,在受伤静脉远心端进行压迫止血占体重的7-8%A型、B型、AB型、O型以输同型血为原则保证血液按一定的方向流动(心房→心室→动脉)。

人体内物质的运输知识点一、介绍人体内物质的运输是指人体内各种物质在不同部位之间的转移和传递过程。

这些物质包括氧气、二氧化碳、营养物质、荷尔蒙等。

二、血液循环系统血液循环系统是人体内物质运输的主要方式,它由心脏、血管和血液组成。

心脏通过收缩和舒张将血液推送到全身各个部位,而血管则将血液从心脏输送到各个器官和组织中。

1. 心脏心脏是一个肌肉泵,分为左右两房和左右两室。

左右两房分别接受从身体各处回流回来的静脉血,将其输送到左右两室中。

左室将氧合血通过主动脉输送到全身,而右室则将含有二氧化碳的静脉血通过肺动脉输送到肺部进行气体交换。

2. 血管血管包括动脉、静脉和毛细血管。

动脉是从心脏发出的大型管道,将富含氧气的血液输送到全身各个部位。

静脉则将含有二氧化碳的血液从各个器官和组织中回流到心脏。

毛细血管是连接动脉和静脉的微小管道,负责将氧气、营养物质等输送到组织细胞中,并将代谢废物和二氧化碳从组织细胞中带走。

3. 血液血液是运输物质的介质,由红细胞、白细胞、血小板和血浆组成。

红细胞负责携带氧气,白细胞则参与免疫反应,而血小板则参与凝血过程。

血浆是一种黄色透明的液体,包含水、蛋白质、电解质等成分。

三、呼吸系统呼吸系统是指人体内通过鼻腔、喉咙、气管和肺部等器官进行气体交换的过程。

在这个过程中,人体吸入空气中的氧气,并将其转移到红细胞上,同时将身体产生的二氧化碳排出体外。

1. 鼻腔和喉咙鼻腔和喉咙是呼吸系统的入口,它们负责将空气引入体内。

鼻腔中的细毛和黏液可以过滤空气中的灰尘和微生物,从而保护呼吸道。

2. 气管和支气管气管是一个弹性的管道,将空气从喉咙输送到肺部。

支气管是从气管分支出来的细小管道,将空气输送到肺部各个部位。

3. 肺部肺部是呼吸系统的主要器官,由左右两个肺组成。

肺部内有许多小囊泡,称为肺泡。

当人体呼吸时,空气进入肺泡中,并与红细胞上的血红蛋白结合,形成含有氧的血红蛋白。

同时,身体产生的二氧化碳则通过相反的方式排出体外。

第四章人体内物质的运输第一节流动的组织--血液教材解读:食物经消化道的消化和吸收(第二章)后,氧气经呼吸系统(第三章)进入人体后,怎样才能运送至全身各处的组织细胞供细胞所利用?细胞产生的废气、废物又怎样运离细胞?学生会很自然地产生该疑问(运输问题)。

本章(第四章)便顺理成章讲运输问题,也为下一章(排泄)作了铺垫。

各种营养物质在小肠等处被吸收后,随着小肠内壁血管中的血液运往全身;进入血液的氧,通过血液循环输送到全身各处,人体内的细胞与外界环境之间不能进行直接交换,必须依靠循环系统的运输功能才能完成,而运输是靠血液的流动来实现的。

血液不但是循环系统的重要组成部分,而且是学习循环系统的基础。

本课教学内容包括:血液的组成及功能;显微镜下观察血涂片,识别红细胞和白细胞;有关造血干细胞、白血病的研究。

本节课的重点是血液的成分以及各成分的形态、结构功能,特别是它们的功能。

本节课教学可以围绕着血常规化验单展开,结合实验观察,使学生对血液这一既熟悉又神秘的结构又有了进一步的认识和了解,消除了以往的一些疑虑。

通过对化验单的分析,令同学感觉到学为所用,提高学习的积极性和主动性。

背景资料:1.有关红细胞:顾名思义,红细胞呈红色,因为富含血红蛋白。

血红蛋白的特性为氧含量高,与氧结合;氧含量低,与氧分离。

正是因为血红蛋白的存在才赋予红细胞运输氧气的功能。

而我们平时常说的“煤气中毒”,其实就是指一氧化碳中毒。

一氧化碳无色无味,与血红蛋白的结合力比氧与血红蛋白的结合力大 300 倍。

在较短的时间内强占人体内所有的红细胞,紧紧抓住红细胞中的血红蛋白不放,使氧气无法与血红蛋白结合,从而使血红蛋白失去输送氧气的功能。

一氧化碳中毒后人体血液不能及时供给全身组织器官充分的氧气,这时,血中含氧量明显下降。

大脑是最需要氧气的器官之一,一旦断绝氧气供应,由于体内的氧气只够消耗 10 分钟,很快造成人的昏迷并危及生命。

2.贫血的实质不是血量少了,而是血红蛋白的含量少。

人体内物质的运输知识梳理大家好,今天我们来聊聊人体内的“快递系统”,也就是我们身体里物质的运输。

这是个非常有趣的主题,尤其是当你了解到身体是如何像一台超级精密的运输机器一样工作的。

1. 血液循环系统血液循环系统就像一条条繁忙的高速公路,全天候运送物质。

我们的心脏就是那辆不知疲倦的快递车,而血管则是它的运输路线。

1.1. 血液的构成血液主要有三部分:红细胞、白细胞和血小板。

红细胞就像运输公司里的大卡车,负责把氧气送到全身各个角落;白细胞则是守卫者,负责把入侵的病菌一网打尽;血小板则是修补工,遇到伤口时立刻赶到进行修补。

1.2. 血液的流动血液从心脏出发,经过动脉,把氧气和营养物质送到身体的每一个细胞。

然后通过静脉回到心脏,接受新的氧气和营养,循环往复。

这就像你快递包裹时的来回流转,确保每一件包裹都准时送达。

2. 淋巴系统淋巴系统可以看作是血液运输的“辅助队伍”。

它的主要任务是帮助清除体内的废物,维护身体的平衡。

2.1. 淋巴液的功能淋巴液类似于血液,但它不含红细胞,主要是负责带走身体内的垃圾和废物。

淋巴系统会把这些废物运输到淋巴结,然后由淋巴结过滤,确保我们的体内环境干净整洁。

2.2. 淋巴结的作用淋巴结是淋巴系统中的“检查站”,像是卫生检查员一样,确保所有的废物在排出体外前都经过严格的检查。

这也是为什么有时候我们会感到淋巴结肿大,它们在紧张工作,提醒我们可能有些小问题需要解决。

3. 消化系统的运输消化系统是另一个重要的“运输网络”,它负责把食物变成我们身体能用的营养物质。

3.1. 食物的消化过程食物从嘴巴开始,经过食道进入胃部。

胃里像个大搅拌机,把食物和胃酸混合,形成“粥状物”。

这就像是原料进入了生产线的初加工阶段。

接着,这些半消化的物质被送到小肠,在那里吸收养分,像是精细加工的过程,最后形成可供身体吸收的营养物质。

3.2. 营养的吸收小肠的内壁布满了微小的“绒毛”,像是营养的“吸尘器”,能够将食物中的营养成分迅速吸收,然后通过血液输送到身体的各个部分。

体内物质的运输

红细胞的作用:氧气+血红蛋白氧合血红蛋白

白细胞的作用:非特异性免疫、特异性免疫

血小板的作用:加速血液凝固、防止伤口大量出血,阻止细菌入侵

血涂片的制作过程:

血液的作用:(1)输送氧、二氧化碳、各种营养物质及代谢产物

(2)起防御保护作用;(3)对调节体温也有重要作用。

血液循环的主要功能:

(1)不断地将氧气、营养物质和激素等运送到全身各个组织器官;

(2)将器官组织呼吸作用产生的二氧化碳和其他代谢废物运送到排泄器官并排出体外,以保证生理活动正常进行

循环系统:血液循环、淋巴循环

血液循环:体循环、肺循环

血液循环的过程::左心室→(此时为动脉血)→主动脉→各级动脉→毛细血管(物质交换)→(物质交换后变成静脉血)→各级静脉→上下腔静脉→右心房→右心室→肺动脉→肺部毛细血管(物质交换)→(物质交换后变成动脉血)→肺静脉→左心房→最后回到左心室,开始新一轮循环

体循环:左心室--主动脉--身体各处的毛细管网---上下腔静脉--右心房

肺循环:右心室--肺动脉--肺中的毛细管网--肺静脉--左心房

怎么辨别左心室和右心室?

4.血液循环系统中有哪些结构防止血液倒流?

1.怎么区别动脉、静脉、毛细血管?。

-《体内物质的运输——心脏》初中生物说课稿-《体内物质的运输——心脏》一、教材分析:1.教材的地位和作用:人体体内物质的运输是依靠人体循环系统来完成的。

人体循环系统包括血液循环系统和淋巴循环系统两部分。

血液循环系统的组成,包括心脏、血管构成的管道系统和管道内流动的血液三部分。

其中心脏是人体血液循环系统的重要动力结构,所以血管和心脏一节的重点是心脏的结构和功能。

这节内容为学习“血液循环”奠定了基础。

2.教学目的和要求:(1)基础知识:了解:人体心脏的位置理解:人体心脏的活动规律掌握:人体心脏的结构特点,以及与其相连的血管(2)能力培养:识图能力:通过观察、识别人体心脏的外形图、解剖图、示意图和图示的方位,培养学生的识图能力。

观察能力:通过指导学生观察、观看多媒体大屏幕,使学生掌握观察心脏结构的方法和步骤。

思维能力:引导学生观察、思考、分析总结心脏瓣膜与心脏内血液流动的关系,从而培养学生的思维能力。

(3)思想教育:理想教育:通过有关内容的教学,激励学生将来从事医学研究、解决医学难题,造福人类。

卫生保健教育:说明体育锻炼对心脏有的有利影响,引导学生加强体育锻炼,提高心脏潜力、增强体质。

3.教学重点:人体心脏结构和与其相连的血管关系复杂,它们共同构成血液流动的管道。

心脏是促使血液在这个管道中流动的重要动力器官,掌握这部分知识为下一节“血液循环”奠定了基础。

因此,心脏的结构及其相连的血管是本节课的重点。

4.教学难点:血液在心脏内只能按一定的方向流动:即从心房流向心室,从心室流向动脉,而不能倒流,这是由于心脏内具瓣膜,心脏瓣膜只能朝一个方向开启,从而控制血液在心脏内按一定方向流动。

那么,心脏瓣膜的位置及其开启、关闭与心脏内血流方向的关系是比较抽象和复杂的,是学生较难理解和掌握的。

为本节课的难点。

二、教学方法:配合现代化多媒体教学手段,运用启发、观察、对比和综合的方法,采用展开式网络知识结构教学法进行教学。

利用电脑多媒体教学,把电、声、光结合起来,实现声、像、图、文相统一。

真实、形象、生动地展示生物体,把抽象的内容形象化、具体化,吸引学生的注意力,使学生获得生动的感性认识,激发学生的学习兴趣。

而网络式知识结构层次清楚、科学、简洁,符合生物学逻辑体系和学生的认识规律,有利于学生各方面能力的培养。

三、课堂设计:Ⅰ、复习提问,引入新课(约2分钟)Ⅱ、讲授新知识(约35分钟)1.利用电脑多媒体课件,真实生动地展现心脏的位置,通过启发式教学,引导学生观察、思维、总结归纳出心脏的位置。

教师把人体胸透的X光照片在银幕上播放,由于学生是首次看到人体胸透的真实情况,因而学生注意力能立即被吸引住,并留下深刻的印象,获得了生动的感性认识。

同时,配合放映人体心脏位置的绘画复合片,通过启发式教学,指导学生认真观察,引导学生积极思维,最后用三句话归纳出心脏的确切位置(板书),紧接着,介绍个别心脏位置异常的现象(如:右位心),对学生进行理想教育。

2.利用电脑多媒体课件以及人体心脏模型,观察心脏的形态。

教师将人体心脏外形的正面观、背面观放大在银幕上显示,指导学生观察、观看,识别人体心脏的各个方位,然后,教师打开人体半身解剖模型的胸腔,摘取心脏,让学生观察心脏的形态,引导学生得出结论(板书)。

培养学生观察、思维、总结能力。

3.利用电脑多媒体课件及简易黑板图,讲授心脏的结构。

教师先将人体心脏解剖图放大显示到银幕上,指导学生观察,引导学生回忆所学的人体四种基本组织,让学生讲出心脏的组成(板书),然后,教师再播放人体心脏彩色解剖绘画复合片的课件,分部观察人体心脏的四个腔(板书)。

接着单片分部放映和心脏相连的几条大血管,并指导学生分层观察,最后,教师边讲边画出心脏结构简易黑板图。

示心房、心室及相连的血管,并用箭头标明血液流动的方向。

这样的教学,由分解到综合最后形成整体概念,重点突出,促进学生在理解的基础上,清楚地掌握人体心脏的结构。

4.在学生掌握心脏的结构及其相连血管知识的基础上,讲授心脏的瓣膜的位置及其开启关闭与心脏内血流方向的关系,这部分内容是本节课的难点,可利用电脑多媒体手段循序渐进地进行教学。

首先,指导学生阅读课文P32第二自然段,通过指导读书,培养学生的自学能力。

然后,播放人体心脏纵剖放大片于银幕上,让学生观察人体心脏瓣膜的位置与开关方向;紧接着播放人体心脏横剖面的瓣膜放大片于银幕上,指导学生观察人体心脏瓣膜的分布及组成,并介绍人类患风湿性心脏病造成心脏瓣膜异常的治疗手段,在此进行理想教育。

为增强直观性,培养学生的观察能力,又播放了猪心解剖录象,使学生看到活生生的心脏,增强真实感,在看录像的同时,要求学生判定心脏的各个方位;学会识别心脏的四个腔;认识心脏瓣膜位置、形态、结构和开启方向,进一步促进学生牢固地掌握人体心脏的知识。

同时又让学生学习到了人体器官的解剖方法和观察方法,培养了学生的观察能力。

为了帮助学生进一步理解心脏瓣膜控制血流方向的作用,把“血液在心脏内流动的多媒体动画课件”播放到银幕上,显示血液在心脏内和与其相连的血管间的流动与心脏瓣膜开闭关系的情况。

在学生观看时,教师可设问:“同学们在银幕上看到的血液如何流动?心脏的瓣膜有何作用?”让学生思考,从而归纳出瓣膜的开闭与血液流动的关系及瓣膜的作用。

这样,通过多层次、多方位的反复观察和教学,难点被逐一突破。

既提高学生的学习兴趣,发挥学生的学习主动性,又能让学生对所学知识牢固地、长久地保留在记忆中。

5.通过以上的学习,教师接着可提问:“人体心脏的功能是什么?”从而归纳出人体心脏的功能(板书),然后又问:“体育锻炼和适宜体力劳动对心脏有何好处?”对学生进行卫生保健方面的教育。

Ⅲ、小结:(约3分钟)播放心脏解剖放大图,请学生自己归纳总结心脏的结构。

Ⅳ、课堂反馈:(约5分钟)把练习题显示到银幕上,让学生进行讨论、研究、选择出正确的答案,通过学生的回答,教师能了解到学生在课堂上对知识的掌握情况,及时地得到反馈信息。

课题:眼和视觉(第课时)设计人:学习目标1.描述眼球的结构,及各主要组成部分的功能。

2.理解视觉的形成过程。

3.了解瞳孔在调节进入人眼的光芒强弱时的大小变化。

4.关爱有视觉障碍的人群。

学习重点、难点重点:眼球的结构及各主要组成部分的功能和视觉的形成过程难点:视觉的形成学习过程一、情境引入:1、观察课件上的与视觉有关的生活情境的画面,感悟视觉在生活中的作用。

2、列举说出自己生活中与视觉有关的生活情境。

3、拓展反思:如果你的双目失明了,你将面对一个怎样的世界。

二、自主探究,合作交流学习任务一:把握眼球的基本结构和功能。

1、自学教材P89,结合眼球的结构的彩图,对比眼球结构和照相机结构示意图,思考教材中的讨论题。

2、小最 论,交流“观察与思考”中的讨论题。

(明确:照相机成像的原理就是物理学中的透镜成像原理。

拍照时镜头起调节物距的作用,光圈起控制光芒的作用,胶卷起感光作用。

眼球的晶状体相称于照相机的镜头,眼球的瞳孔相称于照相机的光圈,眼球的视网膜相当于照相机中的胶卷。

)3、结合课件,对照眼球模型,认识眼球各部分的结构名称,理解各部分的功能。

并且归纳出眼球壁的三层结构。

4、拓展反思:(1)同桌对视,观察眼球的结构。

判定你所观察到的是眼球的什么结构。

(2)我们平时所说的“白眼球”、“黑眼珠”分别指的是什么?学习任务二:描述视觉形成的过程。

1、学生观察照相机实物,讨论照相机成像的过程。

2、观看课件,视觉的形成,然后自学教材视觉的形成过程。

3、展示自学成果,小组代表复述视觉形成的大致过程。

4、拓展反思:根据视觉的形成过程,在视网膜上成是倒立的像,为什么我们看到的物体都是正立的。

学习任务三:探究人的瞳孔的变化。

1、学生分组完成探究实验:提出问题:(人的瞳孔大小能改变吗?)作出假设:(根据提供的以下情境作出假设:从明处到暗处,和从暗处到明处的生活情境,以及猫的瞳孔的大小变化情况;)制定实验方案(提示学生可利用手电筒);讨论和完善方案;(小组间相互评价方案)实施实验方案,观察实验现象,得出实验结论;反思实验得失。

2、拓展反思:瞳孔的大小是由眼球的什么结构控制的?三、系统总结:(引导学生对本节知识进行总结,构建知识体系。

小组内进行交流。

)四、尝试应用:1、有两个盲人,一个因工作时被利器损伤了眼睛而失明,另一个是因不慎摔伤了头部,虽然眼睛未受伤,但也失明,请问,这二人失明的原因可能是什么?我们在生活中应如何对待他们。

2、出示无障碍通道的图片,让学生分析它的作用,并呼吁同学们要关爱盲人。

五、诊断评价:1、选择题(1)人的眼晴有的呈黑色,有的呈蓝色,与人眼色有关的结构是()A.角膜B.虹膜C.结膜D.巩膜(2)外界光线要到达视网膜可以不经过的结构是( )B. 角膜 B.脉络膜C.晶状体D.玻璃体2、识图作答(1)写出图中数字各代表的是眼球的什么结构。

(2)如果把人的眼球比作一架照相机,那么装入的底片相当于图中的[ ] 。

(3)有一失明患者,经检查眼球的结构完好无损,原因之一可能是图中[ ] 发生了病变。

(说明,通过学生自我诊断,相互矫正,合作交流,教师点拨的程序处理以上诊断题目,有利于师生共同改进教学活动。

)一, 教材简析(一)地位和作用一个人,只要是活着,就需要每天从外界摄取养料,同时将体内产生的废物排出体外.本节是七年级下册第四单元第五章第一节内容,在学生学习了人体的营养,消化,物质的运输之后,针对人体内废物如何排出而安排的.它在本册书中是一个教学的重点,也是一个难点,与前面所学知识联系紧密,因此学好《尿的形成和排出》这节内容,有利于将前面所学的知识贯穿起来,并为以后的学习奠定基础,所以本节起到了一个承上启下的作用.(二)教学目标知识目标:⑴能正确区分排泄和排遗;⑵描述人体泌尿系统的组成;⑶概述尿的形成和排出过程;⑷明白排尿的意义.能力目标:⑴通过学习泌尿系统的组成,培养学生观察和思考的能力;⑵通过对血浆,原尿以及尿液成分的比较,养成根据实验数据进行科学推测的能力;⑶结合生活实际进行分析学习,培养应用所学知识解释日常问题的能力.情感,态度与价值观:通过肾单位的结构和功能的学习,形成人体结构与功(三)教学重点,难点重点:尿的形成过程.难点:肾小球的过滤作用和肾小管的重吸收作用.二,教法设计为了让学生更好的理解本节内容,在教学中淡化了有关肾脏形态结构方面的生理名词和概念,主要通过观察,思考,探究引导学生了解泌尿系统的组成.根据对血浆,肾小囊中液体以及尿液成分的比较分析,通过小组讨论,合作学习的形式,加强与生活实际的联系,帮助理解尿液形成的大致过程,推测肾小球,肾小管,肾小囊壁的作用,从而解决尿是如何形成的这一教学难点.并形成人体结构与生理功能相适应的基本观点.在整个教学过程中,一直以问题贯穿其中,用逐渐深入的问题引导学生理解知识,掌握知识.三,学法引领以学生熟悉的话题创设情境引入课题,产生学习的兴趣与积极愿望,让学生感受到本堂课的内容是与自己有关的.学法上倡导学生主动探究知识,引导学生通过一些实践活动来理解知识,指导学生运用所学知识解决生活中的实际问题.四,教学过程(一)情境导入创设问题情境,与生活实际相联,激发学生学习兴趣:同学们在一天的学习生活中,一定会去的是什么地方为什么出远门坐车时要少喝水为什么医生可以通过检验尿液中的各种成分变化,来了解人体的健康状况排尿有什么意义(二)合作探究1,废物排出的方式结合自身的实际情况回答,对学、教材分析:关于《尿的形成和排出》这一节,是处在第四单元生物圈中人的第五章、人体废物的排出的第一节。