人教版初中历史七年级下册《经济重心的南移》

- 格式:ppt

- 大小:2.84 MB

- 文档页数:24

经济重心的南移学习指导《经济重心的南移》主要讲述了唐朝中晚期至五代、宋朝,南方经济的发展和经济重心南移的情况,包括农业生产的发展,手工业水平的提高和商业的繁荣以及海外贸易发展的史实,进而说明我国古代经济重心的南移最终完成于南宋之时。

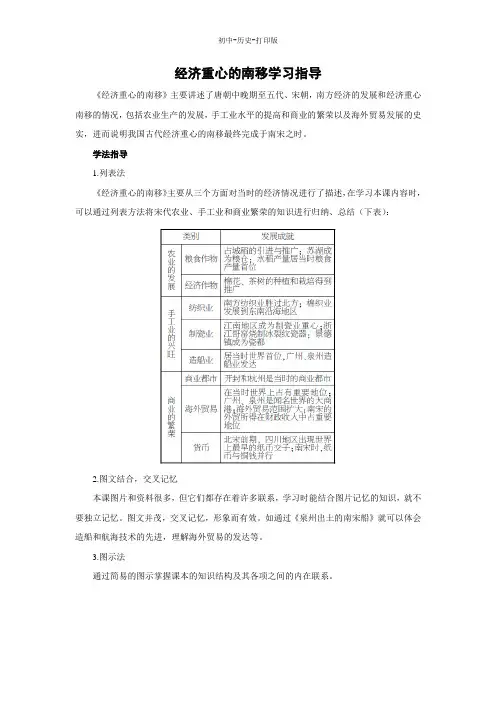

学法指导1.列表法《经济重心的南移》主要从三个方面对当时的经济情况进行了描述,在学习本课内容时,可以通过列表方法将宋代农业、手工业和商业繁荣的知识进行归纳、总结(下表):2.图文结合,交叉记忆本课图片和资料很多,但它们都存在着许多联系,学习时能结合图片记忆的知识,就不要独立记忆。

图文并茂,交叉记忆,形象而有效。

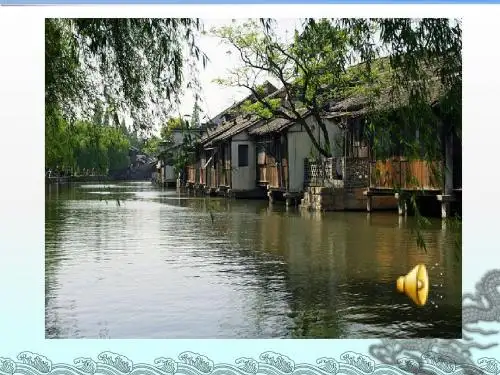

如通过《泉州出土的南宋船》就可以体会造船和航海技术的先进,理解海外贸易的发达等。

3.图示法通过简易的图示掌握课本的知识结构及其各项之间的内在联系。

4.分析法结合前面学习过的三国、两晋、南北朝和五代辽、宋、夏、金、元的历史,来认识由于北方的战乱,南方相对稳定,北方人口南迁,是我国经济重心南移的重要原因之一,还要进一步认识到经济重心南移经历一段漫长的历史。

分析纸币出现的原因、对商业活动产生的影响,进一步认识当时商业的繁荣。

5.归纳法通过本课对南方农业、手工业、商业发展的学习,我们要善于总结归纳,找出规律性的东西,以便于掌握历史知识的学习方法。

如农业发展表现:农业生产技术的提高,耕作面积的扩大,农作物品种的交流,种植区域的扩大,经济作物的大量栽培等。

6.图文结合法结合文字内容正确分析教材中的图片,加深对知识的理解和提高读图的能力。

如教材中的《耕获图》,可以通过如下问题的思考:图上有哪些人?他们在做什么?插秧和扬场的场面同时出现说明了什么?为什么在宋朝时能由一年一熟变为一年两熟等。

通过根据图片进行的这些思考,使我们认识到宋朝农业的发展与进步。

《经济重心的南移和民族关系的发展》一、教材分析:新课标人教版七年级下册第二单元《经济重心的南移和民族关系的发展》共有六篇课文,第9课《民族政权并立的时代》,第10课《经济重心的南移》,第11课《万千气象的宋代社会风貌》,第12课《蒙古的兴起和元朝的建立》,第13、14课《灿烂的宋元文化》。

课文概述了民族政权并立时代的情况,反映了民族之间的矛盾;分析了经济重心南移的原因、列举了经济重心南移的表现;然后再剖析宋代的社会风貌,介绍元朝大一统的出现及民族大融合的发展情况;最后介绍了宋元时期的科技文化成就。

但教材没有说明宋代的积贫积弱,没有把解决这一问题的改革活动呈现出来,也没有把宋代的积贫积弱与政治、经济、文化、科技的高度发展有机地融合。

如果直接从唐朝跳到宋朝,会惊觉这两个时代的气质是如此不同。

从唐到宋,中国转了个180度的大弯。

唐人粗豪,宋人细腻;唐人热烈,宋人内敛;唐诗热烈,宋诗沉思。

到底发生了什么,使得两代面貌迥然不同?这一切,源于宋代统治者对武器的深深恐惧。

也难怪,从开元盛世到宋朝建立的220年间,中国都是在打打杀杀中度过的:先是生灵涂炭的安史之乱,然后是动荡不安的藩镇割据,后来又是乱成一团的五代十国。

以兵变从孤儿寡母手中夺了江山的赵匡胤不想再继续这无望的恶性循环,结束它的办法只有一个:建立新的游戏规则,让人们不再凭枪杆子,而是凭笔杆子进行竞争。

因此,宋代政治设计的第一个特点是对武力的全方位防范。

开国不久,赵匡胤就“杯酒释兵权”,戏剧性地解除了几位最有实力的将军的军权。

接着,他又在制度设计上费尽了脑筋,从方方面面限制武将的权力,降低武官的地位。

除了对武将大力防范,赵匡胤也没忘了给文臣套上笼头。

精明的宋太祖运用分权和制衡之术,消除了文臣在制度上对皇权形成威胁的可能:他把宰相大权分割成几块,将军权交给枢密院,部分行政权交给新设立的“参知政事”,即副宰相。

又设“三司”专门管理财政,分掉了宰相的财权……虽然代价是形成难以根治的“冗官”格局,但是赵匡胤终于排除了一切使贵族阶层死灰复燃的可能,独揽军、政、财一切大权,达到“百年之忧,一朝之患,皆上所独当,而群臣不与”的乾纲独断境界。

人教版初中历史《经济重心南移的历史背景与原因》教案是一份让学生探究中国经济重心南移的教学案例,本文将从历史背景、原因和教学案例三个角度进行探讨,以期为读者呈现一幅具有深度、广度和价值的历史画卷。

一、历史背景1949年,中华人民共和国成立,中国经济的主要重心还集中在东北、华北、华中等地区。

然而,19世纪80年代后期以来,随着国民经济的不断发展,中国经济重心不断向南方转移。

引导中国经济发生重要变化的重要因素是以改革开放为代表的伟大历史事件。

改革开放后,中国经济在政策引导下实现了非常快速的增长,南方地区作为改革先锋地带,也成为了中国经济发展的重要方向。

此时我国南方经济区域已经形成了珠三角、长江三角洲、东南沿海这三个大型经济区,重新成为我国经济增长的主要开发区域,随着经济重心南移,南方城市蓬勃发展,经济效益显著,从而带动整个国家的经济发展。

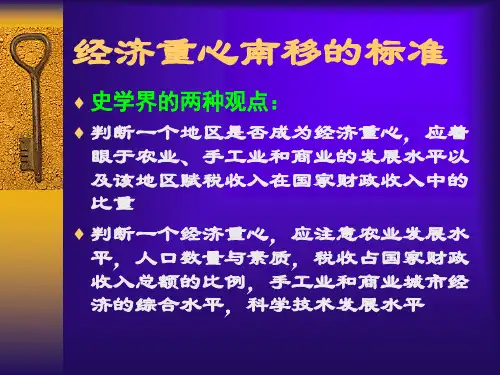

二、原因分析经济重心南移背后有多重原因,以下为我们列出其中较为主要的几项。

1、地理因素中国南方自然资源丰富,如地里的水利、气候资源、自然保护区资源等。

其地理位置也使得南方天然与东南亚、南亚接壤,具有非常广阔的发展前景和巨大的经济潜力。

同时,南方地区是我国独特的自然地理区域,具有河流交织、丘陵耸峙的地形特征,适宜农作物生长和发展工业的基础设施建设。

2、政策扶持在改革开放以来,中央政府对南方地区红利的认可和投资力度不断加强,从而促进了当地的经济发展。

政府对南方地区的海港、交通、电力、信用、金融等各项基础设施建设也给予了极大的政策支持,使得南方地区形成了比较完整的工业体系。

3、人口和市场南方地区的人口占据了我国总人口的大部分,其中也有很多中小型企业家和商人。

这使得南方地区在市场需求和销售方面都有很大的潜力,可以满足国内大多数人口的需求。

三、教学案例的思考在初中历史教学中,经济重心南移是一个非常重要的主题。

本课案例的设计旨在通过南方发达城市的经济发展推进,让学生感受到改革开放给中国带来的发展好处,以此来激发他们对中国现代历史的兴趣。

一、教学目标:1. 知识与技能:了解我国古代经济重心南移的原因和过程,掌握江南地区成为我国经济重心南移的重要基地的相关史实。

2. 过程与方法:通过自主学习、合作探讨等方式,分析经济重心南移的原因,提高学生分析问题的能力。

3. 情感态度与价值观:培养学生热爱祖国历史、民族自豪感,树立正确的价值观。

二、教学重点:1. 江南地区成为我国经济重心南移的重要基地的原因。

2. 我国古代经济重心南移的过程。

三、教学难点:1. 经济重心南移的原因分析。

2. 江南地区在经济重心南移过程中的重要作用。

四、教学方法:采用自主学习、合作探讨、讲授法、提问法等教学方法。

五、教学过程:1. 导入新课:回顾上节课所学内容,引导学生思考经济重心南移的原因。

2. 自主学习:学生自主阅读教材,了解江南地区成为我国经济重心南移的重要基地的原因。

3. 合作探讨:学生分组讨论,分析我国古代经济重心南移的过程,分享讨论成果。

4. 讲授法:教师讲解江南地区在经济重心南移过程中的重要作用,阐述经济重心南移的意义。

5. 提问法:教师提问,学生回答,巩固所学知识。

6. 课堂小结:总结本节课所学内容,强调经济重心南移对我国历史发展的影响。

7. 课后作业:布置相关课后练习,巩固所学知识。

六、教学内容:1. 了解宋代南方的农业、手工业和商业发展情况。

2. 掌握南宋时期我国经济重心南移的表现。

七、教学过程:1. 导入新课:通过上一节课的学习,引导学生进入本节课的学习内容。

2. 自主学习:学生自主阅读教材,了解宋代南方的农业、手工业和商业发展情况。

3. 合作探讨:学生分组讨论,分析南宋时期我国经济重心南移的表现,分享讨论成果。

4. 讲授法:教师讲解南宋时期我国经济重心南移的表现,阐述农业、手工业和商业发展对经济重心南移的影响。

5. 提问法:教师提问,学生回答,巩固所学知识。

6. 课堂小结:总结本节课所学内容,强调南宋时期经济重心南移的表现。

7. 课后作业:布置相关课后练习,巩固所学知识。

人教版初中历史教材中,有一篇关于“经济重心南移”的文章,它详细地介绍了明清时期华南地区的经济发展和历史变迁。

该文章教案不仅让学生了解到经济重心南移的背景及影响,更重要的是,它通过该教材的学习,让学生能够从历史的角度观察和思考今天的社会和现实问题,进而引导学生对社会和人生的反思,从而提高其了解和对历史和现实的认识。

下面我们将从经济、社会两方面来分析“经济重心南移的经济、社会影响教案”的内容。

一、经济影响华南地区具备得天独厚的优势,如丰富的自然资源、地理位置的优越等,在明清时期华南地区的经济快速发展。

经济重心南移的背后,是政治、经济、文化等多种因素的作用,其中最重要的一点是从明代开始,大量的南人向中原地区迁移,而当时中原地区的经济和人口达到饱和状态,开放的广西、广东和福建等地反而成为了人们迁移的目标地点。

另外,南方地区的地理位置和气候环境也为该地区成为经济重心创造了条件。

这些因素的综合作用,导致了华南地区经济快速发展,而这一过程又推动了经济重心的南移。

当然,经济重心南移的背后不仅仅是这些因素,同时还存在着更为深层次的原因。

在经济方面,通商制度的开放、商业活动的繁荣、农业的发展以及手工业的兴盛等都是造成南方经济迅速崛起的重要原因。

而随着经济的发展,南方代表着新兴的商业贵族而中原代表着封建官僚,两者在经济利益上发生了冲突和矛盾。

终于,在清代中后期,封建统治阶级和新兴资产阶级之间的矛盾不断加剧,最终爆发了太平天国运动、捻军起义等革命运动,从而结束了封建统治,为近代中国历史的转折点奠定了基础。

二、社会影响从社会的角度看,经济重心南移和南北方的矛盾冲突不仅只是单纯的经济利益竞争,更是一个完整的社会变革过程。

南方阶层和文化的兴起,表明着之前的朝代形式的瓦解、社会结构的改变以及世界观的不断变化。

在此过程中,新兴的商业贵族代表着大量的南方人迁移到中原,随之发生的地位和文化观念的改变就逐渐反映到社会人群中。

南方社会形成了一个新的文化层次,引导着社会的向前发展。

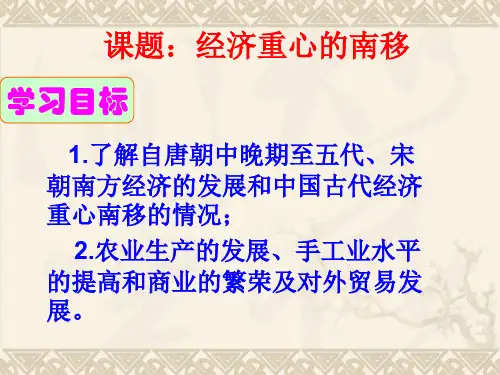

第10课 经济重心的南移 一、学习目标、重点、难点◆ 学习目标1.了解自唐朝中晚期到五代、宋朝南方经济发展的原因。

2.概括唐朝中晚期到宋朝南方经济发展的主要成就。

◆ 重难点重点:南方商业的繁荣。

难点:南方经济发展的原因。

二、知识概览图三、新课导引 右图是一幅冰裂纹瓷器图片,它给人一种别致的美感,这件作品是宋代哥窑的代表作,哥窑是宋代的五大名窑之一;宋代也是中国瓷器史上的辉煌时代;北宋兴起的景德镇,后来发展成著名的瓷都。

宋瓷把艺术美、自然美和谐而形象地融为一体,开创了制瓷美学的新境界,成为后世长期追仿的榜样,至今都为人们所倾倒。

【思考讨论】 你知道我国哪个地方的瓷器最著名?它兴起于哪个朝代?冰裂纹瓷器的制作过程如何?四、探究学习 (一)互动探究 1.仔细观察右图,看看图中的农民都在从事哪些劳动?(课本第57页)2.左图是一艘出土于福建泉州的南宋海船,有13个密封的船舱。

想想看,这种船有什么优点?(课本第57页)3.隋唐科举制明确规定,商人及其子弟不得参加科举考试。

宋朝的科举放宽尺度,允许商人中经济重心的南移南方农业 的发展南方手工业的兴旺南方商业 的繁荣 原因:南方战乱较少,许多中原人南迁,带去了先进的技术,增加了南方的劳动人手;自然条件的变化 粮食作物:占城稻的引进和推广,苏州、湖州成为重要的粮仓,水稻跃居粮食产量首位 经济作物:棉花的种植和栽培得到推广,茶树的栽培也有很大发展 纺织业:南方的丝织业有了很大发展;棉织业发展到东南沿海地区 制瓷业:江南地区成为制瓷业的重心(哥窑、景德镇) 造船业:宋朝的造船业居当时世界首位,广州、泉州造船业发达 商业城市:开封和杭州是最大的商业都市 对外贸易:海外贸易发达(广州、泉州是大商港,市舶司管理海外贸易) 货币:北宋出现了世界上最早的纸币——交子;南宋时纸币发展成与铜钱并行的货币有“奇才异行者”应举,这说明什么?(课本第58页)4.想一想,人们为什么要发明纸币?纸币与金属货币相比有哪些优点?今天的货币又有了什么新发展?(课本第59页)(二)思维拓展1.古代的经济重心南移对今天经济建设的启示。