几种史学理论

例1:将近现代历史看作是以商品经济为特征的工业文明取代以自然经济为特征的农业文明的结果,主要表现为经济领域的工业化和市场化、政治领域的民主化和法制化、思想领域的理性化和科学化。以这种视野来研究历史属于

A全球史观B革命史观C唯物史观D现代化史观

一、全球史观:

1、含义:不是孤立地考察个别地区或国家的历史发展,而是把人类历史发展看成一个整体,注重不同地区之间的人类活动的相互联系。

这一史学理念,打破了以往“西欧中心论”和国别史拼凑世界史的传统史学框架,从世界历史的整体发展和统一性来考查历史,全面探讨世界历史各个时期的时代特征、发展主流和总体趋势,不同文明之间的相互关联和渗透。

全球史观关注的是历史的横向发展,认为在近代以前,世界上各民族各国家处于封闭发展状态,亚非欧三大洲存在地区性局部交流,而美洲几乎处于隔绝状态。随着新航路的开辟,人类历史从分散发展向整体发展转变。现代化浪潮从英法美等西方国家逐步向世界其他地方扩展,生产力发展和世界交往是人类历史横向发展的动力。随着科学技术的迅猛发展,到19、20世纪之交,世界终于形成一个密不可分的整体,实现了人类社会从分散发展到整体发展的转变。特别是第二次世界大战和第三次科技革命的兴起,使世界变成一个密切联系的“地球村”,全球化趋势进一步增强,世界整体化进程加快。以生产力发展为基础的人类交往推动了历史的横向发展,要重视人类交往的历史:包括交通工具、国际会议、国际组织、国际战争、思想文化交流与人类交往的发展;国家间的相互依存、相互渗透,在政治、经济、军事和文化领域多层次地发展着,整个人类社会正在形成一个相互感应、相互制约的整体,整个人类面临着共同的命运和考验。要从世界历史发展的全局认识中国历史。

2、“全球史观”构建中的正确态度:

(一)树立一种全球意识。面对共同的全球性问题,有着共同的利益。这是不同文明间的对话何以可能和必要的根据。

(二)承认人类文明统一性的同时充分肯定其多样性。一切文明都是整个人类文明的组成部分,都同样对人类文明作出了贡献,并无高下、优劣之分,都有平等的权利和平等的地位参加文明间的对话。

(三)要有各方相互理解和相互尊重的友好气氛。

(四)提倡宽容精神,承认和容许不同文明之间的差异。应做到“求同存异”,努力去寻求彼此间的共同点,把分歧暂时搁置,耐心地通过对话去缩小和解决分歧,即使一时不能达成一致,也应有善于等待和相互容忍的精神,不使矛盾激化而导致冲突。

3、巩固训练

[09广东韶关]阅读材料,结合所学知识回答问题。

【材料二】但无论如何,中国都能与两者(苏联人民战线与英美民主联盟)很好地协调起来。中国是一个合格的反法西斯主义国家,同时,它能被英美民主联盟接受为一名,不妨说,光荣的成员。至少在亚洲的环境中,蒋介石领导下的统一的中国表现出战时所能期望的民主。当时尽管很少有人声称中国正在为民主而战,但是十分明显,中国人民正拒绝屈服于犯下像“南京暴行”那样的抢劫和屠杀罪行的法西斯侵略者。整个1938年,中国人民的英勇抵抗赢得了美国和英国的敬佩。

——(美)费正清、费维恺编《剑桥中华民国史》

(2)上述材料运用了何种史学范式,试指出来。(1分)

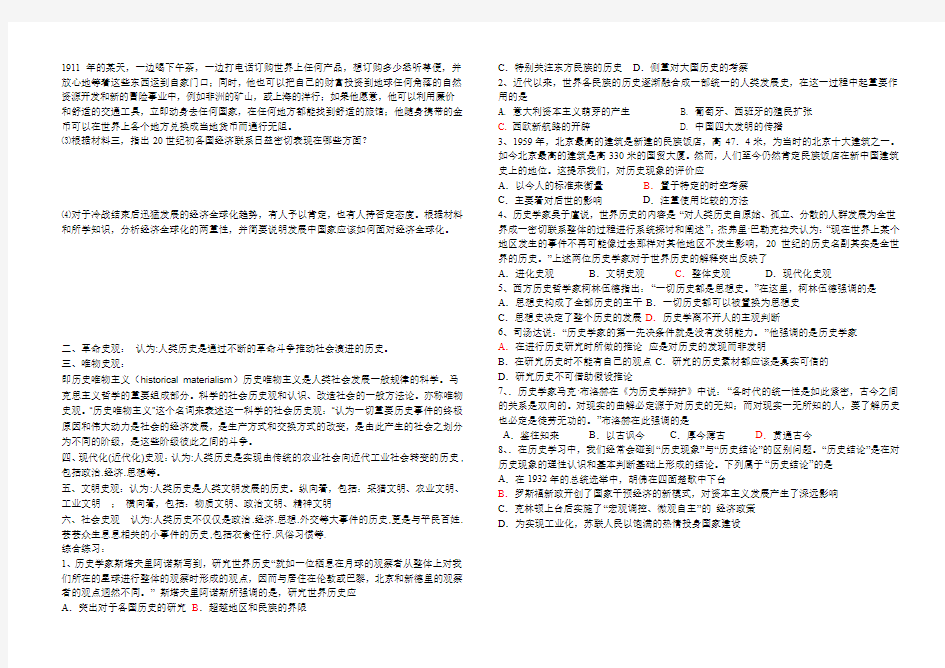

(2004年全国文综试题(Ⅰ)) 阅读下列材料,回答:

材料一

⑴读图,指出西方人了解的世界范围发生了什么变化,世界各民族、各地区之间的关系出现了怎样的发展趋势。

材料二 1992年是哥伦布航行到美洲500周年,许多国家纷纷举行纪念活动,但也引起美洲印第安人后裔强烈不满。他们打出的一条标语上写着:“你们庆祝的是我们的苦难”。

⑵据材料二结合所学知识,简要评价哥伦布航行到美洲的历史影响。

材料三有人描述20世纪初世界经济联系日益密切的情况时指出,伦敦的居民可以在

1911年的某天,一边喝下午茶,一边打电话订购世界上任何产品,想订购多少悉听尊便,并放心地等着这些东西运到自家门口;同时,他也可以把自己的财富投资到地球任何角落的自然资源开发和新的冒险事业中,例如非洲的矿山,或上海的洋行;如果他愿意,他可以利用廉价和舒适的交通工具,立即动身去任何国家,在任何地方都能找到舒适的旅馆;他随身携带的金币可以在世界上各个地方兑换成当地货币而通行无阻。

⑶根据材料三,指出20世纪初各国经济联系日益密切表现在哪些方面?

⑷对于冷战结束后迅猛发展的经济全球化趋势,有人予以肯定,也有人持否定态度。根据材料和所学知识,分析经济全球化的两重性,并简要说明发展中国家应该如何面对经济全球化。

二、革命史观:认为:人类历史是通过不断的革命斗争推动社会演进的历史。

三、唯物史观:

即历史唯物主义(historical materialism)历史唯物主义是人类社会发展一般规律的科学。马克思主义哲学的重要组成部分。科学的社会历史观和认识、改造社会的一般方法论。亦称唯物史观。“历史唯物主义”这个名词来表述这一科学的社会历史观:“认为一切重要历史事件的终极原因和伟大动力是社会的经济发展,是生产方式和交换方式的改变,是由此产生的社会之划分为不同的阶级,是这些阶级彼此之间的斗争。

四、现代化(近代化)史观:认为:人类历史是实现由传统的农业社会向近代工业社会转变的历史,包括政治.经济.思想等。

五、文明史观:认为:人类历史是人类文明发展的历史。纵向看,包括:采猎文明、农业文明、工业文明;横向看,包括:物质文明、政治文明、精神文明

六、社会史观认为:人类历史不仅仅是政治.经济.思想.外交等大事件的历史,更是与平民百姓.芸芸众生息息相关的小事件的历史,包括衣食住行.风俗习惯等.

综合练习:

1、历史学家斯塔夫里阿诺斯写到,研究世界历史“就如一位栖息在月球的观察者从整体上对我们所在的星球进行整体的观察时形成的观点,因而与居住在伦敦或巴黎,北京和新德里的观察者的观点迥然不同。”斯塔夫里阿诺斯所强调的是,研究世界历史应

A.突出对于各国历史的研究B.超越地区和民族的界限C.特别关注东方民族的历史D.侧重对大国历史的考察

2、近代以来,世界各民族的历史逐渐融合成一部统一的人类发展史,在这一过程中起重要作用的是

A. 意大利资本主义萌芽的产生

B. 葡萄牙、西班牙的殖民扩张

C.西欧新航路的开辟

D. 中国四大发明的传播

3、1959年,北京最高的建筑是新建的民族饭店,高47.4米,为当时的北京十大建筑之一。如今北京最高的建筑是高330米的国贸大厦。然而,人们至今仍然肯定民族饭店在新中国建筑史上的地位。这提示我们,对历史现象的评价应

A.以今人的标准来衡量B.置于特定的时空考察

C.主要看对后世的影响D.注重使用比较的方法

4、历史学家吴于廑说,世界历史的内容是“对人类历史自原始、孤立、分散的人群发展为全世界成一密切联系整体的过程进行系统探讨和阐述”;杰弗里·巴勒克拉夫认为:“现在世界上某个地区发生的事件不再可能像过去那样对其他地区不发生影响,20世纪的历史名副其实是全世界的历史。”上述两位历史学家对于世界历史的解释突出反映了

A.进化史观B.文明史观C.整体史观D.现代化史观

5、西方历史哲学家柯林伍德指出:“一切历史都是思想史。”在这里,柯林伍德强调的是A.思想史构成了全部历史的主干B.一切历史都可以被置换为思想史

C.思想史决定了整个历史的发展D.历史学离不开人的主观判断

6、司汤达说:“历史学家的第一先决条件就是没有发明能力。”他强调的是历史学家

A.在进行历史研究时所做的推论应是对历史的发现而非发明

B.在研究历史时不能有自己的观点C.研究的历史素材都应该是真实可信的

D.研究历史不可借助假设推论

7、.历史学家马克·布洛赫在《为历史学辩护》中说:“各时代的统一性是如此紧密,古今之间的关系是双向的。对现实的曲解必定源于对历史的无知;而对现实一无所知的人,要了解历史也必定是徒劳无功的。”布洛赫在此强调的是

A.鉴往知来B.以古讽今C.厚今薄古D.贯通古今

8、.在历史学习中,我们经常会碰到“历史现象”与“历史结论”的区别问题。“历史结论”是在对历史现象的理性认识和基本判断基础上形成的结论。下列属于“历史结论”的是

A.在1932年的总统选举中,胡佛在四面楚歌中下台

B.罗斯福新政开创了国家干预经济的新模式,对资本主义发展产生了深远影响

C.克林顿上台后实施了“宏观调控、微观自主”的经济政策

D.为实现工业化,苏联人民以饱满的热情投身国家建设

近代三大发现对书法新史观建立的... 陈振濂,浙江大学艺术学院一关于中国书法史的基本内容与概念,书法家们心中应该是十分清晰的。但深究起来,一部书法史到底可以由哪些内容组成,每个书法家乃至每个书法史学家的建议却又不是十分一致的。这中间,有关于书法史起源的不同解说,也有对书法史 陈振濂,浙江大学艺术学院 一 关于中国书法史的基本内容与概念,书法家们心中应该是十分清晰的。但深究起来,一部书法史到底可以由哪些内容组成,每个书法家乃至每个书法史学家的建议却又不是十分一致的。这中间,有关于书法史起源的不同解说,也有对书法史发展规律的不同分析,甚至是对书法史定位、定性焦点的不同立场。种种内容的差异,其实都有不同的内在思维理路与逻辑选择立场。亦即是说:每一种对书法史的独特分析,其实都蕴含着对书法史现象的独特的逻辑认知与理性选择,当然还有分析者个人的知识掌握的基盘及其所处时代的影响——不同时代的分 析者,当然会受到时代历史文化范型与模式所产生的规定性的影响,从而形成特 定的分析立场与视角。 因此,一部书法史,并不是有一个固定的骨骼与体脉,然后由不同时代的学者不断地添砖加瓦累积而成的。比如一般的认识是战国秦汉开其绪,后来的魏晋南北朝、隋唐宋元、明清各代学者不断地承其绪脉,增加本时代的书家、书作、书论等内容,最终形成我们看到的这样一部洋洋大观的书法史。其实从史学史的角度看完全不是这么简单。因为唐宋学者对魏晋书法史的赓续,并不简单是时间意义上的接续,而更多的是重新思考、解释、阅读的立场。因此唐宋学者眼中的书法史并不是魏晋书法史既有的模型,而很可能是另起炉灶的反映唐宋时代新视 角的新模型。 正因如此,对于20世纪80年代后期历史学界提出的“续写文学史”的口号与学术构想,我以为有很大问题——每个时代有自己的文学史。“续写”即意味着此前的文学史是既定的存在,我们的任务是承认他接受他再接续他,但事实上,此前的文学史并不一定是一个固定的存在,他代表了前人的史观却不一定能代表当下的新史观。我们要做的工作也不仅仅是“接续”,而是要重新审视、重新分析、重新定位与定性既有的文学史。“续写文学史”的提法,从理论上说,应该被一代代前后承传的“重写文学史”的新观念来取代。 借助“重写文学史”的概念,我们提出“重写书法史”。他不是我们这代人对以往书法史的简单接续,而是在一般意义上的时间接续,与人、事、物的史料史实接续的同时,还有一个更重要的课题,即重新定义书法史并提出当代书法学 者所认识与理解的书法史立场。 二 即使没有一个史观、史识在支撑着这一论点,使“重写书法史”表现为一种偏向于思辨的、学理的行为的话;即使我们只看材料——即按傅斯年在“史语所”所主张的“史料即史学”的观点,对史料持绝对尊重的态度,把历来所有的史料不加任何主观观点地进行排列,那么只要史料在,书法史是否就不会存在一个重 写的问题,而只是接续与伸延了呢?

多元史观评价历史事件 史观问题是认识历史的视角问题,新史观为我们认识历史提供了新的视角,新史观为我们提供了更多的历史阐释体系。我们应运用新史观去引领历史知识的复习,让历史学习具有时代活力,适应高考历史试题的变化。 史观题是高考常考体型之一,随着史学研究成果的不断发展,许多新的史观被纳入考题之中。运用不同史观评价同一历史事件,就会得出截然不同的结论。如新航路开辟、殖民扩张、工业革命、罗斯福新政、鸦片战争、洋务运动、辛亥革命等的评价的常考内容。这几年常考的史观有: 多元史观应用示例: 1.用多元史观评价新航路的开辟 (1)全球史观:新航路的开辟打破了各大洲之间的相对孤立状态,使世界日益成为一个相互影响、紧密联系的整体,资本主义世界市场的雏形开始形成。 (2)文明史观:新航路的开辟前后是新旧两个世界,亚洲、非洲、美洲和欧洲文明的交汇融合,加速了人类从传统农耕文明向工业文明转变的进程,促进了人类文明发展。 (3)现代化史观:新航路的开辟加速了欧洲封建社会的解体和资本主义的发展,推动资本主义工业文明的到来;客观上促进了世界落后地区政、经、思的发展,是人类社会走向近代化的起点。 (4)革命史观:西欧国家走上了殖民扩张和掠夺之路,给亚非拉地区的人民带来深重的灾难,这些地区的人民的反抗具有正义性。 (5)社会史观:新航路开辟引起了商业革命,是世界各地经济生活发生了变化,促进了物种交流,丰富了人们的生活(如增加了人类的食品种类,改变了人类的饮食习惯和生活习惯等)。但是也给非洲黑人、亚洲人民和美洲印第安人带去了殖民灾难。 2. 用多元史观认识两次工业革命的影响

(1)整体史观:两次工业革命中新型交通、通讯工具的发明为世界联系的加强提供了物质条件,推动了整体世界的形成和发展。 (2)文明史观:是人类由农业文明向工业文明转变的转折点。 (3)近(现)代化史观:工业革命推动了全球近代化的历程。带来了政治上的法制化和民主化、经济上的工业化和城市化、思想文化上的科学化、社会生活上的文明化。 (4)社会史观:工业革命带来了严重的社会问题,如无产阶级相对贫困化、童工问题、城市化问题,特殊人群(失业者、退休者、残疾人等)的生活保障、医疗健康、教育、住房、社会服务(社会工作)等问题。 (5)生态史观:工业革命虽然推动了社会生产力的发展,给人们生活带来了巨大的便利,但工业革命也造成了自然环境的恶化和资源的过度消耗,影响了人类的可持续发展。 3. 用多元史观看待罗斯福新政 (1)现代化史观:罗斯福新政通过国家干预的手段,调整美国的经济模式,缓和了经济危机,探索了资本主义国家现代化的新模式。 (2)整体史观:罗斯福新政标志着资本主义告别了自由放任政策占统治地位的时代,迎来了以国家干预为特征的国家垄断资本主义时代。同时,罗斯福新政、苏俄新经济政策、中国的改革开放反映了社会主义与资本主义的相互借鉴,说明市场和计划都是调节经济的手段。(3)社会史观:罗斯福通过加强救济工作,强化社会保障、加强社会立法等措施有效地解决了经济危机带来的严重社会问题(失业、贫困、流浪等),缓解了社会紧张局势。 (4)生态史观:罗斯福新政减少农业种植面积、修建田纳西水利工程等措施保护了美国的生态环境,保证了可持续发展。 4.多元史观解读春秋战国时期的“百家争鸣” (1)从唯物史观看,春秋战国时期,社会变动剧烈,其根本原因是社会生产力的发展。由于铁农具与牛耕的逐渐普遍使用,人们在井田之外开垦新的田

一、全球史观(整体史观) 1.基本概念:全球史观是将人类社会的历史作为一个整体来看待的,又称为整体史观。它从世界历史的整体发展和统一性方面考查历史,认为人类历史的发展过程是从分散向整体发展转变的过程。 2.主要线索: ①人类历史发展过程是从分散向整体发展转变的过程。这一转变开始于15世纪末16世纪初的新航路的开辟,到19世纪末20世纪初资本主义世界体系的形成标志着其基本完成,当今经济全球化趋势迅猛发展则是整体世界发展的深入阶段。 ②生产力的发展和世界各地区交往的发展是人类历史发展的两条 主线,建立在生产力发展基础上的各地区交往的发展是推动人类社会从分散发展走向整体发展的决定因素。简单地讲,整体史观就是要把握人类社会横向发展的历史进程,在这一进程中重视交往、强调交往在人类历史发展进程中的作用,推动人类社会从分散走向整体发展的决定因素。 【例1】全球史观下的历史知识整合——世界市场:①1500年前后,新航路的开辟,世界市场开始形成。②19世纪中期,以英国为中心的世界市场已初步形成。③19世纪末20世纪初,随着世界殖民地的基本被瓜分完毕,世界市场体系最终形成。④二战后,美苏冷战,两极对峙格局下,资本主义世界经济体系形成⑤从20世纪90年代以来,经济全球化趋势迅猛发展。 二、文明史观 1.基本内涵:文明史观,通常被称为文明史研究范式,是研究历史的一种理论模式。文明史观认为,一部人类社会发展史,从本质上说就是人类文明演进的历史。人类创造、积累文明的过程及其所获得的成果是历史的基本内容。人类文明由物质文明、精神文明和政治文明构成,三者在相互作用、协调互补中交替促进、共同发展。 2.主要线索: ①从横向看,人类文明史的内涵包括物质文明、政治文明和精神文明;从范围上可以分为古希腊与古罗马文明、中华古代文明、西方资本主义文明、社会主义文明等若干文明。 ②从纵向看,人类文明经历了渔猎采集时代、农业文明时代(包括新石器时代、青铜时代和铁器时代)、工业文明时代(包括手工工场时代、蒸汽时代、电气时代和信息时代)。

全球史观 【概念内涵】 将人类社会的历史作为一个整体来看待。世界各个地区、各种文明在各自和交互的发展中,逐步打破了孤立、分散状态,逐渐融合成密切联系的全球统一体,这种全球一体化进程是历史发展的客观主导趋势。依据这一史观,世界历史绝不是所有国家、地区及民族和文化的总和,它所关注的是整个人类和全球整体,即要求从全球整体的大视角去研究世界历史。这一史学理念,打破了以往“西欧中心论”和国别史拼凑世界史的传统史学框架,从世界历史的整体发展和统一性来考查历史,全面探讨世界历史各个时期的时代特征、发展主流和总体趋势,不同文明之间的相互关联和渗透。 【主要内容】 (1)世界发展“从分散到整体”、“从封闭到开放”的历程; (2)世界上各地区、各民族之间相互隔绝的状态逐渐被打破; (3)资本主义生产方式向外扩展; (4)资本主义制度逐步在世界范围内确立和扩展; (5)资本主义世界市场的形成和发展; (6)经济全球化和经济区域集团化。 【关键词】 全球化、联系、整体、交流 【真题回顾】 1.(2019·江苏高考·20)“在世界许多地方,普遍的商业化和通过外来影响对国家或地区文化的重塑,刺激人们寻找回归,寻求他们本身的传统和价值。”作者意在强调,在全球化进程中应重视( ) A.传统文化的价值 B.文化理念的趋同 C.商业的文化功能 D.外来文化的影响 【答案】A 【解析】“刺激人们寻找回归,寻求他们本身的传统和价值”表明作者强调的是传统文化的重要价值,故A 项正确;文化要多元化,理念不能趋同,故B项错误;材料强调全球化进程中要重视传统文化的价值,没有涉及到重视商业的文化功能,故C项错误;材料强调全球化进程中要重视传统文化的价值,没有涉及到重视外来文化的影响,故D项错误。 2.(2018·新课标全国Ⅱ卷高考·35)20世纪60~70年代,法国、联邦德国和意大利北部原本落后的农村迅速实现了机械化,数百万农民成了相对富裕的农场主。这一变化的原因是( )

高考史观题 1、近(现)代化史观认为,人类社会近现代的历史是从农业社会向工业社会演进的历史,即现代化的历史。现代化包括经济、政治、文化、社会生活现代化。经济工业化、政治的民主化和法治化,思想的理性化科学化。 2、整体史观(全球史观)认为,人类社会的历史是从分散发展到整体发展演进的历史。新航路开辟以后,世界进入整体发展阶段。19世纪中后期,世界初步成为一个整体。19世纪末到20世纪初,世界成为一个不可分割的整体。当代世界整体化全球化趋势加强。人类的交往加强了世界的横向联系,促进了整体化的发展。 3、文明史观认为,从本质上说,人类历史的发展过程就是人类创造、积累文明成果以及人的自身文明化的过程。人类文明史可分解为物质文明史、政治文明史、精神文明史、社会文明史。各国各地区的人民创造的优秀文明成果是人类的共同财富。不同的文明之间不断交流和融合。 4、社会史观认为,和历史上的经济、政治和文化问题一样,社会问题也是史学的研究对象。研究历史,不仅要“眼光向上”,关注“大人物”和“大事件”,还要“眼光向下”,关注“小人物”,关注与平民百姓芸芸众生息息相关的“小事”。 5、生态史观认为,历史演变中人与自然、社会系统与自然系统的关系,是史学研究的一个重要领域。总结人类处理与自然关系的历史经验和历史教训,促进人与自然和谐相处与协调发展是生态史研究的主旨。 6、革命史观的要点 革命史观是阶级斗争史观的一种具体形态。革命史观认为,阶级斗争是阶级社会历史发展的直接动力。在隆重纪念“五四”运动九十周年和中华人民共和国成立六十周年之际,复习中国近代史一定要运用新民主主义革命理论去剖析这两大历史事件。

2018年高考历史必须掌握的八大史观 一、全球史观(整体史观) 1.基本概念: 全球史观是将人类社会的历史作为一个整体来看待的,又称为整体史观。它从世界历史的整体发展和统一性方面考查历史,认为人类历史的发展过程是从分散向整体发展转变的过程。 2.主要线索: ①人类历史发展过程是从分散向整体发展转变的过程。这一转变开始于15世纪末16世纪初的新航路的开辟,到19世纪末20世纪初资本主义世界体系的形成标志着其基本完成,当今经济全球化趋势迅猛发展则是整体世界发展的深入阶段。 ②生产力的发展和世界各地区交往的发展是人类历史发展的两条主线,建立在生产力发展基础上的各地区交往的发展是推动人类社会从分散发展走 向整体发展的决定因素。简单地讲,整体史观就是要把握人类社会横向发展的历史进程,在这一进程中重视交往、强调交往在人类历史发展进程中的作用,推动人类社会从分散走向整体发展的决定因素。 【例1】全球史观下的历史知识整合——世界市场: ①1500年前后,新航路的开辟,世界市场开始形成。 ②19世纪中期,以英国为中心的世界市场已初步形成。 ③19世纪末20世纪初,随着世界殖民地的基本被瓜分完毕,世界市场体系最终形成。 ④二战后,美苏冷战,两极对峙格局下,资本主义世界经济体系形成 ⑤从20世纪90年代以来,经济全球化趋势迅猛发展。 二、文明史观 1.基本内涵: 文明史观,通常被称为文明史研究范式,是研究历史的一种理论模式。文明史观认为,一部人类社会发展史,从本质上说就是人类文明演进的历史。人类创造、积累文明的过程及其所获得的成果是历史的基本内容。人类文明由物质文明、精神文明和政治文明构成,三者在相互作用、协调互补中交替促进、共同发展。

高中历史新史观分析 (一)整体(全球)史观整体史观与全球史观是既有联系又有区别的两种史观。从学术的角度看,两者有明显差异;而从使用角度看,两者似乎没有什么差别,因此我们经常将二者混用,一般把整体史观又称全球史观。 所谓整体史观:指世界历史(含中国史)纵横发展的历史观。 该史观由吴于廑先生提出,认为:人类历史发展为世界历史,经历了一个漫长的过程。这个过程包括纵向发展和横向发展两个方面。纵向发展是指人类物质生产史上不同生活方式的演变和由此引起的不同社会形态的更迭。横向发展是指历史由各地区间的相互闭塞到逐步开放,由彼此分散到逐步联系密切,终于发展成为整体的世界历史的客观过程。推动横向发展的决定力量是物质生产的不断发展。 纵向发展和横向发展并不是平行的、各自独立的,而是互为条件;最初是缓慢地、后来是越来越急速地促进历史由分散的发展到以世界为一整体的发展。 纵向发展制约着横向发展,纵向发展所达到的阶段和水平,规定着横向发展的规律和广度。 横向发展一方面受纵向发展的制约,一方面又对纵向发展具有反作用。横向发展与一定阶段的纵向发展相适应,就

往往能促进和深化纵向发展。 总之,整体历史观强调从全局,即从全球的角度认识人类社会发展的历史;人类社会的发展过程是从分散发展到整体发展的过程;纵向发展和横向发展是历史发展的两个相互关联彼此影响的基本方面;生产力发展和人类社会交往的发展是历史发展的两根主轴。 所谓全球史观:指根据新的时代特征,视世界为一个整体,并从宏观的、联系的角度考察和分析人类社会历史演变走向的一种方法、观念和理论体系。该史观强调以“全球眼光”审视人类历史,以人类社会整体发展进程为叙述对象。 全球史观是20世纪下半期,伴随着对“西欧中心论”或“欧洲中心论”的批判而在学术界出现的一种全新史观。 早在20世纪50年代,巴勒克拉夫就主张用全球观点来考察历史。70年代他又指出:“建立全球历史观――即超越民族和地区界限、理解整个世界的历史观――是当前的主要特征之一。” 斯塔夫里阿诺斯在其《全球通史》中指出:把世界历史作为一个整体来考察是其显著特点,“它研究的是全球而不是某一国家或地区的历史;关注的是整个人类,而不是局限于西方人或非西方人。” 在关于新航路开辟和地理大发现的划时代意义、关于世界近代早期的历史定位等问题上充分体现了全球史观的价

历史中的“八大史观” 史观是学生的一个盲点,也是历史研究、学习、教学等方面的一个重要方法。 一、全球史观(整体史观) 1.基本概念: 全球史观是将人类社会的历史作为一个整体来看待的,又称为整体史观。它从世界历史的整体发展和统一性方面考查历史,认为人类历史的发展过程是从分散向整体发展转变的过程。 2.主要线索: ①人类历史发展过程是从分散向整体发展转变的过程。这一转变开始于15世纪末16世纪初的新航路的开辟,到19世纪末20世纪初资本主义世界体系的形成标志着其基本完成,当今经济全球化趋势迅猛发展则是整体世界发展的深入阶段。 ②生产力的发展和世界各地区交往的发展是人类历史发展的两条主线,建立在生产力发展基础上的各地区交往的发展是推动人类社会从分散发展走向整体发展的决定因素。 简单地讲,整体史观就是要把握人类社会横向发展的历史进程,在这一进程中重视交往、强调交往在人类历史发展进程中的作用,推动人类社会从分散走向整体发展的决定因素。 ★【例1】全球史观下的历史知识整合——世界市场: ①1500年前后,新航路的开辟,世界市场开始形成。 ②19世纪中期,以英国为中心的世界市场已初步形成。 ③19世纪末20世纪初,随着世界殖民地的基本被瓜分完毕,世界市场体系最终形成。 ④二战后,美苏冷战,两极对峙格局下,资本主义世界经济体系形成 ⑤从20世纪90年代以来,经济全球化趋势迅猛发展。 二、文明史观 1.基本内涵: 文明史观,通常被称为文明史研究范式,是研究历史的一种理论模式。文明史观认为,一部人类社会发展史,从本质上说就是人类文明演进的历史。人类创造、

积累文明的过程及其所获得的成果是历史的基本内容。人类文明由物质文明、精神文明和政治文明构成,三者在相互作用、协调互补中交替促进、共同发展。 2.主要线索: ①从横向看,人类文明史的内涵包括物质文明、政治文明和精神文明;从范围上可以分为古希腊与古罗马文明、中华古代文明、西方资本主义文明、社会主义文明等若干文明。 ②从纵向看,人类文明经历了渔猎采集时代、农业文明时代(包括新石器时代、青铜时代和铁器时代)、工业文明时代(包括手工工场时代、蒸汽时代、电气时代和信息时代)。 3、“文明史观”构建中的正确态度: 第一,文明史观以社会生产力的发展为依据。 第二,重视至今仍有重大影响的文明成果。 第三,要正确评价各种文明成果,正确认识人类文明成果与代价的关系。 第四,以文明类型作为基本研究单位,承认文明的多元性。 第五、正确把握不同文明之间的关系。 第六,把中华文明纳入到世界文明中考察。 ★【特别提醒】 第一:承认人类文明统一性的同时充分肯定其多样性。 第二:提倡宽容精神,承认和容许不同文明之间的差异。 复习时:一要注意不同文明类型的特点与主要成就。二要注意不同类型的文明之间的交流、借鉴、融合与碰撞。 ★【例1】资本主义的发展史也是一部工业文明的历史,包括手工工场时代、蒸汽时代、电气时代和信息时代。 具体说,包括如下阶段: 1. 萌芽——简单协作时期(14~16世纪)。 重大事件:新航路开辟、早期殖民扩张。 2. 兴起——工场手工业时期(17~19世纪初期)。 重大事件:殖民扩张与争霸。 3. 发展——蒸汽时代(19世纪初~1870年)。

最新高考历史七大史观生态史观 【概念内涵】 生态史观认为,史学研究应从关注历史上的人转换为关注历史上的人与自然及其二者的关系。生产力是沟通人与自然关系的桥粱。生产力是人类利用、改造和保护自然的能力。生态史观认为,评估历史流变中人类的活动,应兼顾人类和自然(包括各物种乃至整个地球)、近期与远期、局部和整体的利益。维护社会系统与自然系统的动态平衡,是能思维有意识的人类不可推御的责任。 【主要内容】 (1)从纵向看: 在渔猎时代,人类数量有限,生产生活方式原始,对自然的影响(保护和破坏)都十分有限。 在农业时代,人类利用和改造自然(首先是地表),从事农业生产,同时局部地破坏了生态环境。 在工业时代,人类更大规模更广泛地利用和改造自然,创造出巨大的物质财富,但也在更大程度更大范围内破坏了生态环境,造成严重的环境污染和生态危机。 在未来时代(后工业时代或知识经济时代或信息时代),我们应充满信心地相信人与自然和谐相处的绿色时代一定会到来。 (2)从横向看,: 从人口与环境的关系、人与气候的关系、人与土地资源的关系、人与水资源(江河湖海等)的关系、人与生物资源的关系、人与矿产资源的关系等方面,更具体地分析人类在处理人与自然关系上的得与失。 【关键词】 温室效应、森林资源毁灭、水土流失、土地沙化、水资源危机、垃圾成灾、环境污染。 【真题回顾】 1.(2019·江苏高考·17)“风雪里一个满身乌黑的小东西,‘扫呀,扫呀’在那里哭哭啼啼!……‘因为我原先在野地里欢欢喜喜,我在冬天的雪地里也总是笑嘻嘻’。”英国诗人威廉·布莱克在《经验之歌》中用组歌描绘了扫烟囱孩子,从侧面反映了工业化初期的英国社会。这首诗歌( ) A.以浪漫主义风格表达不满情绪 B.以现实主义笔触揭露社会黑暗 C.以现代主义手法表现自我追求 D.以印象主义技巧展现真实历史 【答案】A 【解析】“风雪里一个满身乌黑的小东西,‘扫呀,扫呀’在那里哭哭啼啼!……‘因为我原先在野地里欢欢喜喜,我在冬天的雪地里也总是笑嘻嘻’。”体现发掘人类的感情世界,塑造鲜明的人物形象,构思具有丰富的想象力的浪漫主义风格,表达诗人对工业革命的不满,故A项正确;材料体现发掘人类的感情世界,

八大史观 全球史观(整体史观) 1.基本概念: 全球史观是将人类社会的历史作为一个整体来看待的,又称为整体史观。它从世界历史的整体发展和统一性方面考查历史,认为人类历史的发展过程是从分散向整体发展转变的过程。 2.主要线索: ①人类历史发展过程是从分散向整体发展转变的过程。这一转变开始于15世纪末16世纪初的新航路的开辟,到19世纪末20世纪初资本主义世界体系的形成标志着其基本完成,当今经济全球化趋势迅猛发展则是整体世界发展的深入阶段。 ②生产力的发展和世界各地区交往的发展是人类历史发展的两条主线,建立在生产力发展基础上的各地区交往的发展是推动人类社会从分散发展走向整体发展的决定因素。 简单地讲,整体史观就是要把握人类社会横向发展的历史进程,在这一进程中重视交往、强调交往在人类历史发展进程中的作用,推动人类社会从分散走向整体发展的决定因素。 【例1】全球史观下的历史知识整合——世界市场: ①1500年前后,新航路的开辟,世界市场开始形成。 ②19世纪中期,以英国为中心的世界市场已初步形成。 ③19世纪末20世纪初,随着世界殖民地的基本被瓜分完毕,世界市场体系最终形成。 ④二战后,美苏冷战,两极对峙格局下,资本主义世界经济体系形成 ⑤从20世纪90年代以来,经济全球化趋势迅猛发展。 文明史观 1.基本内涵: 文明史观,通常被称为文明史研究范式,是研究历史的一种理论模式。文明史观认为,一部人类社会发展史,从本质上说就是人类文明演进的历史。人类创造、积累文明的过程及其所获得的成果是历史的基本内容。人类文明由物质文明、精神文明和政治文明构成,三者在相

互作用、协调互补中交替促进、共同发展。 2.主要线索: ①从横向看,人类文明史的内涵包括物质文明、政治文明和精神文明;从范围上可以分为古希腊与古罗马文明、中华古代文明、西方资本主义文明、社会主义文明等若干文明。 ②从纵向看,人类文明经历了渔猎采集时代、农业文明时代(包括新石器时代、青铜时代和铁器时代)、工业文明时代(包括手工工场时代、蒸汽时代、电气时代和信息时代)。 3、“文明史观”构建中的正确态度: 第一,文明史观以社会生产力的发展为依据。 第二,重视至今仍有重大影响的文明成果。 第三,要正确评价各种文明成果,正确认识人类文明成果与代价的关系。 第四,以文明类型作为基本研究单位,承认文明的多元性。 第五、正确把握不同文明之间的关系。 第六,把中华文明纳入到世界文明中考察。 【特别提醒】 第一:承认人类文明统一性的同时充分肯定其多样性。 第二:提倡宽容精神,承认和容许不同文明之间的差异。 复习时: 一要注意不同文明类型的特点与主要成就。 二要注意不同类型的文明之间的交流、借鉴、融合与碰撞。 【例1】资本主义的发展史也是一部工业文明的历史,包括手工工场时代、蒸汽时代、电气时代和信息时代。 具体说,包括如下阶段: 1. 萌芽——简单协作时期(14~16世纪)。 重大事件:新航路开辟、早期殖民扩张。 2. 兴起——工场手工业时期(17~19世纪初期)。 重大事件:殖民扩张与争霸。 3. 发展——蒸汽时代(19世纪初~1870年)。 重大事件:工业革命。 4. 成熟——电气化时代前期(1870~1917年)。 重大事件:第二次工业革命、垄断组织产生、列强掀起瓜分世界狂潮、资本主义世界市场最终形成、资本主义经济政治发展不平衡加剧,一战爆发。 5. 相对稳定发展——电气化时代后期(1918~1945年)。 重大事件:1929~1933年,爆发世界经济大危机,美国罗斯福开创了国家干预经济的新模式。 6. 进一步发展——信息时代、知识经济时代(1945年至今)。 重大事件: 1945~1950年,西欧、日本经济快速复苏并达到战前水平,美国掌握世界经济霸权。1950~1973年,主要资本主义国家经济高速增长,经济发展不平衡加强(西德、日本经济崛起),经济格局由美国独霸发展美日欧三足鼎立。 1973~20世纪80年代初,经济停滞与通货膨胀相互交织。 20世纪80年代初~90年代初,经济回升并增长;90年代后,经济全球化和区域经济集团化趋势加强、知识经济兴起。 【例2】以文明史观整合中国近代史 1.文明的差异:考察同一时期不同地区文明发展的不同程度。如清朝晚期中国还停留在农耕文明时代,而西方已向工业文明的过渡。

多元史观 最近几年的高考题,多涉及文明史观、全球史观、现代化史观和社会史观。目前,明确把唯物史观作为核心素养。 一、概念历史观也简称为史观,指人们对社会历史的根本观点、总的看法,是世界观的组成部分。简言之,从什么宏观角度、视角看待历史。 二、分类介绍 (一)全球史观: 1、概念:全球史观是将人类社会的历史作为一个整体来看待的,又称为整体史观。它从世界历史的整体发展和统一性方面考查历史,认为人类历史的发展过程是从分散向整体发展转变的过程。 2、发展线索: (1)始于15世纪末16世纪初的新航路的开辟,早期殖民扩张,世界市场的初具雏形。 (2)19世纪中后期,第一次工业革命,资本主义世界市场的初步形成。 (3)19世纪末20世纪初,第二次工业革命,资本主义世界市场的最终形成,资本主义世界体系最终确立,世界成为一个不可分割的整体。 (4)当今,经济全球化势不可挡,这是整体世界的深入发展。 3、高屋建瓴: (一)树立一种全球意识,构建全球命运共同体。 (二)人类文明具有统一性和多样性。 (三)提倡宽容精神,承认和容许不同文明之间的差异。 4、常见误谬:欧洲为中心史观;中国天朝上国观念; (二)文明史观 1、概念:文明史观认为,一部人类社会发展史,从本质上说就是人类文明演进的历史。 2、内涵: ※从横向看,包括物质文明、政治文明和精神文明; ※从范围上,分古希腊与古罗马文明、中华古代文明、西方资本主义文明、社会主义文明等若干系统。

※从纵向看,人类文明经历了渔猎采集时代、农业文明时代、工业文明时代(细分手工工场时代、蒸汽时代、电气时代和信息时代)。 3、高屋建瓴: ①各国各地区的人民创造的优秀文明成果是人类的共同财富。 ②不同文明之间的交流、借鉴、融合与碰撞。 ③文明交往是人类历史发展动力,是人类变革和社会进步的标尺。 (三)近现代化史观 1、概念:现代化也称近代化,它是指由传统社会向现代社会变迁的过程。 2、具体内涵: ※政治上:法制化、民主化,即从人治到法治、从专制到民主等; ※经济上:工业化、市场化,即从传统农业到现代工业、从自然经济到商品经济等; ※思想文化上:科学化、大众化,即从迷信、愚昧到理性、科学和大众等; ※社会生活:城市化和文明化。 总之,近现代化是一场全方位的社会变革,其核心是经济的工业化和政治的民主化。 ◆主要途径: 原发型,指西欧和北美(德国例外),主要是内部因素积累,自发转变; 传导型,大多数国家如此,主要是外部刺激,是回应和学习。 ◆多种模式:资本主义现代化模式、社会主义现代化模式、发展中国家现代化模式。注意:走什么道路是历史的选择,由国情决定。 3、高屋建瓴 ①现代化不是完全西化。应该是:既要保留民族特色,又要向西方学习。 ②现代化是一种动态过程。只要在工业经济时代,现代化就在进行。 ③现代化是历史发展的必然趋势,不以人的意志为转移。 ④现代化并不等于社会进步。现代化也需要人类在探索中纠正失误。 ⑤民族独立是现代化的前提,民族独立是现代化的产物。 (四)、社会史观

目录 一、选择新文化运动为主要研究对象 (1) 二、问题的提出过程 (1) 1、新文化运动在初中历史教材上的阐述 (2) 2、新文化运动在高中历史教材上的阐述 (2) 3、新文化运动在中国近现代史纲要上的阐述 (2) 三、对于困惑的初步探索 (2) 1、新文化运动中对中国传统的批判 (2) 2、新文化运动对中国社会现代化(近代化)的作用 (3) 3、对于新文化运动中传统与现代问题的初步认识 (3) 四、对于问题的进一步探索——单独从各个史观看新文化运动中传统与现代的关系 (3) 1、近代化史观(现代化史观) (3) 2、全球史观(整体史观) (4) 3、文明史观 (4) 4、社会史观 (4) 5、革命史观(阶级斗争史观) (5) 6、唯物史观 (5) 7、英雄史观 (5) 8、生态史观 (5) 五、综合八大史观看新文化运动中传统与现代的关系 (6) 六、对传统与现代的再思考 (6) 七、新的困惑 (6) 八、探究环节中的心得 (7) 九、参考文献 (8)

运用多元化史观看新文化运动中传统与现代的关系 ——困惑解惑 一、选择新文化运动为主要研究对象 从传统来看,中国是世界上唯一的一个文明延续了五千多年的具有悠久文化历史的国家,而中国的传统文化也无疑是源远流长、博大精深的。 从现代来看,中国在现代社会中逐渐扮演着越来越重要的角色,坚持走中国特色社会主义的中国在现代世界中正勇立潮头,是中流砥柱般的存在。 而作为中国传统与现代桥梁的新文化运动,对于中国传统与现代问题提出了以下三点:提倡民主与科学,反对愚昧与专制;提倡新道德,反对旧道德;提倡新文学,反对旧文学。它是一次大规模的反帝反封建的思想解放运动,或许从某种意义上来说它也是中国的启蒙运动。 选择新文化运动作为我论文的主要研究对象主要是因为它内容的广泛性和复杂性。新文化运动在中国历史上有着重要意义,但同时由于它的广泛性和复杂性,在学术界对于新文化运动的争议也接连不断。 新文化运动的一些内容到今天也仍具有着积极的意义。但同时,它的一些对中国传统文化的偏激主义以及全盘西化的措施也对中华传统文化的传承形成了一定的影响。 最近几十年来,不少人质疑新文化运动的语文革命。质疑白话文革命可以有各种理由。比如可以认为文言文因为代表传统,所以也保证了中国文化的连续性。也可以认为文言文这种语文,因为经过这么长时间的发展过程,所以它的表达能力和方式也特别精炼,它的词汇特别丰富,因此也特别值得保护。这些观点很容易受到认同,毕竟文言文的文学传统是人类历史很宝贵的组成部分。1 另外,新文化运动也浮现了一大批人才,其中的代表人物有陈独秀、李大钊、鲁迅、胡适等等,他们都代表了当时最先进的文化,却又都经受过中国传统文化的熏陶。像陈独秀,他是晚清的秀才,受到了四书五经的熏陶,后来也留学日本,受过日本当时的先进教育;像李大钊,早年就读于天津北洋法政专门学校,后来赴日留学,在早稻田大学政治科学习;像鲁迅,早年就读于三味书屋,后来赴日留学,又弃医从文,也是先接受了传统教育,后来才接受了日本的现代的文化教育;像胡适,幼年就读于家乡私塾,后留学美国,学习西方哲学。他们或多或少都在中国的传统文化氛围下长大,也都曾留学日本或美国学习现代文化,并在新文化运动中绽放出了属于他们的光彩。 尽管有各种局限性,新文化运动不愧为一场实实在在的思想启蒙运动,给后世留下了不断追求、敢于追求的精神。无论是在1949年前的民国时期,还是在之后的毛泽东时代,新文化运动所标志的追求先进性、奋发向上的精神,都默默地鼓舞着一代代中国知识分子的良知,甚至在“文革”期间,它也是给人们带来鼓励和希望的夜空灯塔。而在改革开放深入推进的今天,学术界却堆填了一个僵化的、板结的、权力化、金钱化和泡沫化的土壤,一方面抵制以启蒙思想为根基的主流学术,一方面被反启蒙的、反现代性的各种思潮大举占领学术阵地,这个现象的确是让我们愧对先贤。2所以我选择了新文化运动作为我的论文的主要研究对象。 二、问题的提出过程 1选自《21世纪与新文化运动》罗多弼 2选自《新文化运动与启蒙——对当前研究倾向的反思》尹保云

唯物史观 【概念内涵】 唯物史观是人类社会发展一般规律的科学,是马克思主义哲学的重要组成部分。科学的社会历史观和认识、改造社会的一般方法论。亦称历史唯物主义。唯物史观认为一切重要历史事件的终极原因和伟大动力是社会的经济发展,是生产方式和交换方式的改变,是由此产生的社会之划分为不同的阶级,是这些阶级彼此之间的斗争。 【主要内容】 (1)社会存在决定社会意识,社会意识又反作用于社会存在; (2)生产力和生产关系之间的矛盾、经济基础与上层建筑之间的矛盾,是推动一切社会发展的基本矛盾; (3)在阶级社会中,社会基本矛盾表现为阶级斗争,阶级斗争是阶级社会发展的直接动力;阶级斗争的最高形式是进行社会革命,夺取国家政权; (4)社会发展的历史是人民群众的实践活动的历史,人民群众是历史的创造者。 【关键词】 无相对固定的关键词 【真题回顾】 1.(2019全国I卷,26)唐代之前,荆楚民间存在一种祈求丰收的“牵钩之戏”,至唐代称作“拔河”,广为流传。唐玄宗《观拔河俗戏》诗云:“壮徒恒贾勇,拔拒抵长河。欲练英雄志,须明胜负多……预期年岁稔,先此乐时和。”据此可知,在唐代( ) A.江南文化成为主流 B.耕战结合观念深入人心 C.阳刚与力量受到推崇 D.诗歌以描写宫廷生活为主 【答案】C 【解析】根据材料“壮徒恒贾勇,拔拒抵长河。欲练英雄志,须明胜负多……”可知唐代推崇阳刚与力量的社会风尚,故选 C项;材料仅涉及拔河渊源于荆楚民间,无法得出江南文化成为主流的结论,排除 A 项;材料主要讲拔河活动不是战争,排除B项;材料“荆楚民间”说明不是以宫廷生活为主,排除 D项。 2.(2019全国I卷,27)明中后期,大运河流经的东昌府是山东最重要的棉花产区,所产棉花多由江淮商人坐地收揽,沿运河运至江南,而后返销棉布。这一现象产生的主要因素是( ) A.交通方式的变革 B.土地制度的调整 C.货币制度的改变 D.地区经济的差异

高考多元史观解题 1、近(现)代化史观认为,人类社会近现代的历史是从农业社会向工业社会演进的历史,即现代化的历史。现代化包括经济、政治、文化、社会生活现代化。经济工业化、政治的民主化和法治化,思想的理性化科学化。 2、整体史观(全球史观)认为,人类社会的历史是从分散发展到整体发展演进的历史。新航路开辟以后,世界进入整体发展阶段。19世纪中后期,世界初步成为一个整体。19世纪末到20世纪初,世界成为一个不可分割的整体。当代世界整体化全球化趋势加强。人类的交往加强了世界的横向联系,促进了整体化的发展。 3、文明史观认为,从本质上说,人类历史的发展过程就是人类创造、积累文明成果以及人的自身文明化的过程。人类文明史可分解为物质文明史、政治文明史、精神文明史、社会文明史。各国各地区的人民创造的优秀文明成果是人类的共同财富。不同的文明之间不断交流和融合。 4、社会史观认为,和历史上的经济、政治和文化问题一样,社会问题也是史学的研究对象。研究历史,不仅要“眼光向上”,关注“大人物”和“大事件”,还要“眼光向下”,关注“小人物”,关注与平民百姓芸芸众生息息相关的“小事”。 5、生态史观认为,历史演变中人与自然、社会系统与自然系统的关系,是史学研究的一个重要领域。总结人类处理与自然关系的历史经验和历史教训,促进人与自然和谐相处与协调发展是生态史研究的主旨。 6、革命史观的要点 革命史观是阶级斗争史观的一种具体形态。革命史观认为,阶级斗争是阶级社会历史发展的直接动力。在隆重纪念“五四”运动九十周年和中华人民共和国成立六十周年之际,复习中国近代史一定要运用新民主主义革命理论去剖析这两大历史事件。 高考热点:历史“全球史观” 一、“全球史观”(整体史观)的内涵: 全球史观的基本观点是:将人类社会的历史作为一个整体来看待。世界各个地区、各种文明在各自和交互的发展中,逐步打破了孤立、分散状态,逐渐融合成密切联系的全球统一体,这种全球一体化进程是历史发展的客观主导趋势。依据这一史观,世界历史绝不是所有国家、地区及民族和文化的总和,它所关注的是整个人类和全球整体,即要求从全球整体的大视角去研究世界历史。这一史学理念,打破了以往“西欧中心论”和国别史拼凑世界史的传统史学框架,从世界历史的整体发展和统一性来考查历史,全面探讨世界历史各个时期的时代特征、发展主流和总体趋势,不同文明之间的相互关联和渗透。 全球史观关注的是历史的横向发展,认为在近代以前,世界上各民族各国家处于封闭发展状态,亚非欧三大洲存在地区性局部交流,而美洲几乎处于隔绝状态。随着新航路的开辟,人类历史从分散发展向整体发展转变。现代化浪潮从英法美等西方国家逐步向世界其他地方扩展,生产力发展和世界交往是人类历史横向发展的动力。随着科学技术的迅猛发展,到19、20世纪之交,世界终于形成一个密不可分的整体,实现了人类社会从分散发展到整体发展的转变。特别是第二次世界大战和第三次科技革命的兴起,使世界变成一个密切联系的“地球村”,全球化趋势进一步增强,世界整体化进程加快。以生产力发展为基础的人类交往推动了历史的横向发展,要重视人类交往的历史:包括交通工具、国际会议、国际组织、国际战争、思想文化交流与人类交往的发展;国家间的相互依存、相互渗透,在政治、经济、军事和文化领域多层次地发展着,整个人类社会正在形成一个相

八大史观简介 一.近代史观(现代化史观) 近代史观认为人类历史是实现由传统农业社会向近代工业社会转变的历史,包括:1.政治上的法制化、民主化;2.经济上的工业化; 3.思想文化上的科学化、理论化; 4.社会生活的现代化。 现代化是一场全方位的社会变革,其核心是经济的工业化与政治的民主化。因为现代化史观具有全面性和根本性的特点,因此,用现代化史观评价历史更为实事求是。 二.全球史观(整体史观) 全球史观将人类社会的历史作为一个整体看待,它从世界历史发展的整体性和统一性来考察历史,认为人类历史的发展过程是从分散向整体发展转变的过程,并认为这一转变开始于新航路的开辟。 三.文明史观 从横向(空间角度)看,包括:物质文明,政治文明和精神文明;从纵向(时间角度)看,包括:渔猎采集文明,农业文明和工业文明(手工工场时代,蒸汽时代,电气时代,信息时代)。而一部人类发展的历史,本质上是一部人类文明的演进史。 四.社会史观 社会史观认为人类历史不仅是政治、经济、外交等大事件的历史,更是与平民百姓息息相关的历史,其核心是社会保障或社会福利及其相关问题。 五.革命史观(阶级斗争史观)

革命史观认为人类的历史是通过不断的斗争来推动社会严谨的历史,即从革命斗争的需要出发,从革命者的立场与视野来研究和品评以往革命斗争史中的事件与人物的史观。 六.唯物史观 是关于人类社会发展普遍规律的科学,是无产阶级的历史观。该史观认为社会历史的发展有其自身规律。 七.英雄史观 否认人民群众在历史上的创造作用,把个别接触人物夸大为主宰历史的唯心史观。 八.生态史观 从对生态环境的保护角度分析问题。研究人类社会系统与自然的关系,总结经验教训,促进人与自然和谐相处、协调发展。

高考历史答题要准确把握的八大历史观汇总 一、全球史观(整体史观) 1.基本概念: 全球史观是将人类社会的历史作为一个整体来看待的,又称为整体史观。它从世界历史的整体发展和统一性方面考查历史,认为人类历史的发展过程是从分散向整体发展转变的过程。 2.主要线索: ①人类历史发展过程是从分散向整体发展转变的过程。这一转变开始于15世纪末16世纪初的新航路的开辟,到19世纪末20世纪初资本主义世界体系的形成标志着其基本完成,当今经济全球化趋势迅猛发展则是整体世界发展的深入阶段。 ②生产力的发展和世界各地区交往的发展是人类历史发展的两条主线,建立在生产力发展基础上的各地区交往的发展是推动人类社会从分散发展走向整体发展的决定因素。简单地讲,整体史观就是要把握人类社会横向发展的历史进程,在这一进程中重视交往、强调交往在人类历史发展进程中的作用,推动人类社会从分散走向整体发展的决定因素。 【例1】全球史观下的历史知识整合——世界市场:①1500年前后,新航路的开辟,世界市场开始形成。②19世纪中期,以英国为中心的世界市场已初步形成。③19世纪末20世纪初,随着世界殖民地的基本被瓜分完毕,世界市场体系最终形成。④二战后,美苏冷战,两极对峙格局下,资本主义世界经济体系形成⑤从20世纪90年代以来,经济全球化趋势迅猛发展。 二、文明史观 1.基本内涵: 文明史观,通常被称为文明史研究范式,是研究历史的一种理论模式。文明史观认为,一部人类社会发展史,从本质上说就是人类文明演进的历史。人类创造、积累文明的过程及其所获得的成果是历史的基本内容。人类文明由物质文明、精神文明和政治文明构成,三者在相互作用、协调互补中交替促进、共同发展。 2.主要线索: ①从横向看,人类文明史的内涵包括物质文明、政治文明和精神文明;从范

历史学习中的七大史观 1、全球史观(整体史观) 全球史观的基本特征是:将整个人类历史看做一个整体来研究。它从世界历史的整体发展和统一性方面考查历史,认为人类历史的发展过程是从分散向整体发展转变的过程.其研究的对象不仅包括欧洲,也包括广大亚非拉地区。斯塔夫里阿诺斯在他的名著《全球通史》中对全球史观做了如下描述:研究的是全球而不是某一个国家或地区的历史;关注的是全人类,而不仅仅是欧洲人或是非欧洲人。此外,全球史并不等于国别史或地区史的简单相加,而是重在揭示不同地区和国家历史的相互联系和影响。 这就要求我们在学习世界史时,重点考虑世界是如何从孤立走向一体的;重点理解西航路的开辟、殖民扩张、工业革命、世界市场、资本主义世界体系、全球化等问题。同时,在学习中国史时,把它放在整个世界历史的大背景、大视野下进行考察。 2、文明史观 文明史观认为,人类社会的历史就是人类文明演进的历史。文明史观的基本特征是:以生产力的发展为标准,把人类历史划分为农业文明时代和工业文明时代;重视至今仍有重大影响的文明成果,从现实追溯历史,从历史联系现实,说明人类历史是如何传承的,注重历史与现实的结合;以文明类型为研究的基本单位,承认文明的多元性。 以文明史观为指导,我们要重点理解并掌握资本主义发展从手工工场时代到蒸汽时代到电气时代再到信息时代的演变过程;要重点复习历史上重要的政治制度如英国的君主立宪制、美国的三权分立制等;以及古代文化中对今天人类社会的发展依然有重大影响的思想如民主思想等。 3、近代化史观 现代化也称近代化。它是指由传统社会向现代社会变迁的过程(传统农业社会向工业社会的变迁过程),包括政治上的法制化、民主化,即从人治到法治、从专制到民主等;经济上的工业化,即从传统农业到现代工业、从自然经济到商品经济等;思想文化上的科学化、理性化;社会生活的现代化。现代化是一场全方位的社会变革,其核心是经济的工业化和政治的民主化。 现代化模式是指各国现代化的发展道路或发展类型,具有多样性的特点,按照不同标准,可划分为不同的类型。 4、社会史观 社会史观主要指从社会的角度观察历史。着重研究历史的结构和进程,注重分析研究广义的社会问题包括政治问题、经济问题、文化问题等所有问题。 它的主要内容:社会问题的核心是社会保障或社会福利及其相关问题。社会问题具有广泛性、综合性和阶段性等特点。其研究领域主要包括社会变迁史、社会日常生活史、社会习俗史、家庭婚姻史;城市进化和人口流动史、社会保障史、社会政策史、人与环境关系史等。 5、唯物史观(历史唯物主义) 历史唯物主义是关于人类社会发展一般规律的科学。由马克思和恩格斯在19世纪中叶创立。《德意志意识形态》是它形成的主要标志。历史唯物主义的基本特征是:认为历史的主体是现实的人,他们的性质和活动受制于所处的物质生活条件;物质生活的生产方式决定社会生活、政治生活、精神生活