原发性肝癌的分期方法及比较综述

介绍:

原发性肝癌是成人肝脏最常见的原发性恶性肿瘤,在世界范围内位于全部恶性肿瘤的第五位,占与肿瘤有关的死因的第三位⑴。在欧洲和美国,肝癌发病率逐年上升,预计在20年内可能达到目前日本的水平⑵。中国是原发性肝癌的高发区,全世界一半以上肝癌病例发生在中国,肝癌死亡率自1995年上升到恶性肿瘤的第二位⑶。肝癌的发病原因是多方面的,肝硬化和慢性肝炎是最主要的因素。近几年来,肝癌诊断技术及治疗水平有了较大的进步,对高危人群的随访发现了更多的早期患者。但是,对肝癌的早期诊断依然是个巨大的挑战,肿瘤确诊时仅仅只有20-30%的切除率,术后的5年生存率30-50%(4)。对于进展期、晚期肿瘤和因肝功能原因不能手术的患者,最近也发展出一些新的治疗措施,如PEI(经皮酒精注射)、微波治疗、激光治疗、冷冻治疗、TACE(经动脉化疗栓塞)等等,对这些治疗措施疗效的评价也正在进行之中。

肿瘤的分期是肿瘤及患者的重要特征之一,和其他特征如原发肿瘤部位、肿瘤的组织细胞形态、分化情况、生长速度、患者的免疫状态、年龄、有无合并症等一样重要,应该对每一个患者进行彻底地分期⑸。它有助于对患者的预后进行预测,有助于治疗方式的选择,有助于在不同单位之间进行资料交流和比较,它还能在前瞻性的、随机对照的临床试验中将患者分组来评估某种治疗方式的作用(5,6)。

许多肿瘤都有良好的、被广泛接受的分期方法,但是对于原发性肝癌来说,情况却较为复杂。这是由于原发性肝癌患者的预后不仅仅与肿瘤有关,还与肝脏的功能状态有关。世界各地原发性肝癌病因的流行病学资料不同,肝脏合并病变各异,诊断水平及治疗水平也不一样,出现了许多不同的肝癌分期方法(5-17)。但是没有一个公认的、最好的分期方法。

本文比较了目前国际上的几种肝癌分期方法,分析了各自的优缺点,阐明了目前临床对一个好的、广泛接受的分期方法需要的迫切性,并对未来相关研究的可能方向进行展望。

原发性肝癌的分期方法:

下面共分析了11种肝癌分期方法,我们将按照其发表时间顺序分别予以介绍。对于经过多次改进的分期方法,我们参考其最新版本发表时间为标准。

1、Okuda 分期:

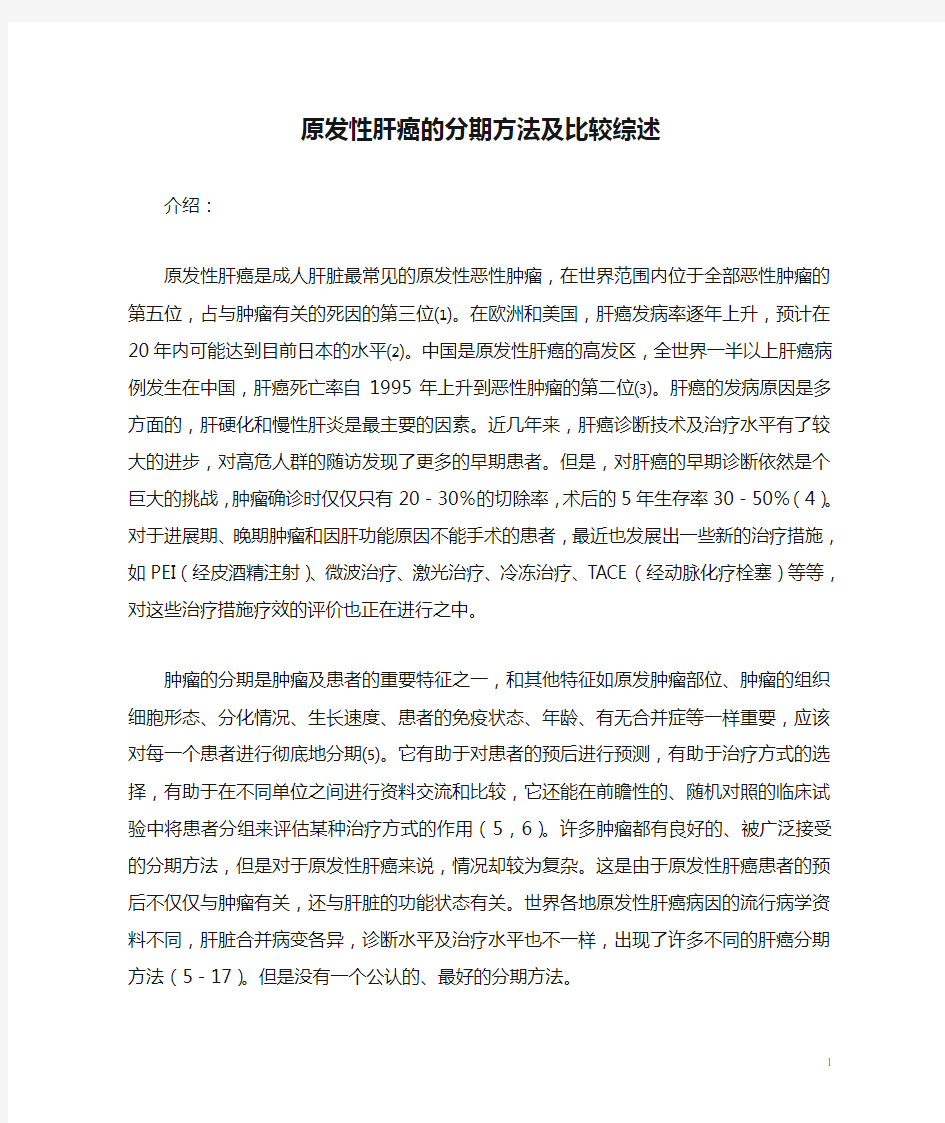

肝癌的Okuda分期法是由Okuda等于1985年(7)提出(见Table 1)。它是目前应用最为广泛的、也是第1个将肿瘤情况与肝脏功能结合在一起的评分方法,它更是目前唯一一个提供了未加干预措施的各期肝癌患者生存期资料的评分方法。其stageⅠ、stageⅡ及stage Ⅲ期未经治疗平均生存时间分别是8.3、2.0和0.7个月(7)。Okuda 评分法一直被广泛地应用,研究表明即便加上各种治疗措施的影响,它也能有效地评估不同分期病人的预后,以至于目前各种评分方法提出及推广时均将其作为对照(6、9、10、13、14),甚至有的评分法

直接将其作为评分参数之一(11)。但是由于受当时对肝癌认识水平的影响,Okuda评分法没有纳入一些重要的与预后有关的因素,如血管的侵犯、肿瘤的数目等等;它对肿瘤侵及范围的确定有些过大;总胆红素3mg/dl的标准也过高(18)。因此,Okuda评分对于早期肝癌的鉴别能力较差,难以将之与进展期肝癌区别开来。当前随着对肝癌高危人群随访加强及诊断水平的提高,许多肝癌在早期得到确诊,Okuda评分显得有些过时,难以满足临床需要,这也是目前出现多种分期方法的原因之一。

Table 1 Okuda评分法

分值

Okuda评分 0 1

肿瘤大小<50%肝脏>50%肝脏

腹水无有

白蛋白(g/dl)≥3.0 <3.0

总胆红素(mg/dl)<3.0 ≥3.0

StageⅠ:0分 stageⅡ:1-2分 stageⅢ:3-4分

2、Izumi 改良分期法:

Izumi(8)等于1994年回顾性分析104例接受手术切除的肝癌患者的生存率及无瘤生存率,发现门静脉侵犯是最显著的预后因素。而用UICC(国际抗癌联盟)的TNM分期法分期后,其stageⅠ期与stage Ⅱ期、stageⅢ与stageⅣA期预后无明显差异。于是作者对TNM分期作了改进,纳入血管侵犯等临床病理特征,提出了一个简化的改良分

期法(见table 2)。Staudacher(19)等分析了53名合并肝硬化的HCC患者,证明Izumi的改良分期法较UICC的TNM分期能更好地评估预后。Izumi的改良分期法是建立在TNM分期法基础之上,其强调了肿瘤对血管侵犯对预后的影响。但其主要缺点及特点也和TNM分期相同,只适用于手术治疗的患者,而且缺乏肝功能方面的指标,故应用受到一定限制。

Table 2 Izumi TNM改良分期法

分期标准

Stage 1 孤立肿瘤无血管侵犯。

Stage 2 孤立或多发肿瘤临近血管。

Stage 3 肿瘤侵犯血管一级分支或局部淋巴结转移。

Stage 4 肿瘤有远处转移。

3、CLIP评分法:

CLIP评分法(9)是由意大利肝癌小组(the Cancer of the Liver Italian Program)于1998年在对435名肝癌患者进行回顾性分析后提出的。目的是为了克服TNM分期的缺点,同时也对各参数在预后方面作用进行更精确的量化。他们应用Cox多元分析模型筛选出4个与预后有关的因素:Child-Pugh评分、肿瘤形态、甲胎蛋白、门静脉栓塞,根据其风险系数构建了这个评分方法(见Table3)。与Okuda 评分法相比,作者认为CLIP评分对预后的预测作用更强,并有助于筛选出适合更“积极治疗方法”的病人(9)。2000年同一个研究小

组(20)及Fabio Farinati等(21)分别发表了对196例和154例肝癌患者进行前瞻性应用的研究报告,认为CLIP评分法较Okuda评分及TNM分期法具有更好的预后评估能力,尤其是对较早期的肝癌患者;另外,在一定程度上对治疗方式的选择有指导作用(20、21)。2001年Ueno(22)、2002年Levy(18)及Zhao WH(23)分别将之应用于662例日本、256例加拿大及174例中国HCC患者,都进一步证实了上述看法。虽然意大利肝癌小组最初的435名肝癌患者中大部分是未进行局部治疗(41.84%)的患者,或是仅行TACE(17.24%)、PEI(31.72%)的患者,只有12例(2.76%)接受手术治疗(9),但Ueno(22)及Zhao WH(23)将CLIP评分法应用于接受手术治疗的患者也表现出良好的预后评估作用。CLIP评分法是新推出的肝癌分期方法中唯一进行过前瞻性应用研究的方法,在多个地区、不同类型患者中应用并证明有效,但是它是否优于其他方法目前还无定论,还需多中心的、前瞻性的对比研究来证实。

Table 3 CLIP评分法

分值

参数 0 1 2

Child-Pugh评分 A B C

肿瘤形态单结节且≤50%肝脏多结节且≤50%肝脏巨块型或>50%肝脏

甲胎蛋白(ng/dL)<400 ≥400

门静脉栓塞无有

CLIP评分=各项分值之和(0-6分)

4、French评分法:

1999年Chevret等(10)研究了761例来自法国、比利时、加拿大的肝癌患者,将之随机分为两组—研究组(506人)和验证组(255人)。在研究组中利用Cox多元分析模型筛选出5个与预后有关的因素:Karnofsky 评分(24)、总胆红素、碱性磷酸酶、甲胎蛋白、门静脉栓塞,根据其回归系数构建了一个评分方法(见Table 4),将患者分为低度危险组A、中度危险组B、高度危险组C。经过验证其1年生存率分别是79%、31%、4%(有明显差异),与Okuda评分相比对评分较低的患者具有更好的鉴别能力。但是在这个研究中只有少数患者(7.4%)接受手术治疗(不包括肝移植),并且研究的病例都来自西方国家,因此作者“并没考虑是否适用于非西方国家”。(10)Table 4 French评分法

分值 0 1 2 3

Karnofsky 评分(%)≥80 <80

总胆红素(μmol/L)<50 ≥50

碱性磷酸酶(上限) <2 ≥2

甲胎蛋白(μg/L)<35 ≥35

门静脉栓塞(超声)无有

A: 0分 B: 1-5分 C: ≥6分

Karnofsky 评分≥80%:病人可自主行动,可能有一些症状。Karnofsky 评分是由David A. Karnofsky 于20世纪40年代设计来

评估癌症治疗中患者的主观症状的方法。

5、BCLC分期法:

BCLC分期法(11)是1999年巴塞罗那肝癌小组(the Barcelona-Clinic Liver Cancer Group)提出的。作者认为以往的分期方法都建立在中晚期肝癌患者基础之上,对于较早期的、有可能从“根治性治疗”中受益的患者分辩能力不足,尤其是在目前诊断技术提高和对高危患者随访加强后,其不足之处益发明显。而且以往分期法对治疗方法的选择无指导作用。有鉴于此,作者将肝癌患者分为4期:早期stageA (能接受根治性治疗的患者)、中期stageB、进展期stageC(中期和进展期定义为不能采用根治性治疗的患者)及晚期stageD(生存时间预计不超过3个月者),归纳出每期中对预后有明显作用的因素,合并后形成新的分期方法(见Table 5)。每期又适用于不同治疗措施(见Table 6)。经相应治疗后的不同分期患者1年、3年、5年生存率分别是:stage A组85%、62%、51%; stage B-C组54%、28%、7%;stage D组10%、10%、0。BCLC分期法最大的特点是其对治疗的指导作用以及对早期患者的鉴别作用,临床实用性很强。但是目前尚没有BCLC分期法在其他医疗中心中应用的研究报告,其适用性尚需进一步证明。

Table 5 BCLC分期法

肿瘤

分期 PST(25) 肿瘤情况 Okuda分期(7)肝功能情况

Stage A: 早期

A1 0 单个Ⅰ无门脉高压且胆红素正常

A2 0 单个Ⅰ有门脉高压但胆红素正常

A3 0 单个Ⅰ有门脉高压且胆红素不正常

A4 0 3个肿瘤<3cm Ⅰ-Ⅱ Child-Pugh A-B

Stage B: 中期 0 较大的多结节肿瘤Ⅰ-Ⅱ Child-Pugh A-B

Stage C:进展期 1-2 血管侵犯或肝外转移Ⅰ-Ⅱ Child -Pugh A-B

Stage D:晚期 3-4 任何Ⅲ Child-Pugh C

PST:病情评分(performance status test)

PS 0:正常活动;PS 1:有症状,但几乎不影响下床活动;PS 2:白天卧床时间少于50%;

PS 3:白天卧床时间多于50%;PS 4:完全卧床。

Stage A 及stage B:必须满足全部理条件。

Stage C:满足以下任一条标准:PST1-2或血管侵犯、肝外转移。Stage D:满足以下任一条标准:PST3-4或OkudaⅢ期或Child-Pugh C级。

Table 6 BCLC 分期治疗预案

分期治疗目的首选/次选措施

Stage A:早期

A1 根治性治疗肿瘤切除术

A2 肿瘤切除或OLT/PT

A3 OLT/PT

A4 OLT/PT

Stage B:中期姑息治疗 TAE或TACE

Stage C:进展期姑息治疗接受最新开发的抗肿瘤治疗

Stage D:晚期对症治疗支持治疗

OLT:原位肝移植(orthotopic liver transplantation)

PT:经皮治疗(percutaneous treatment),包括酒精注射、微波治疗、热疗、冷冻治疗。

TAE:经动脉栓塞治疗(transarterial embolization)

TACE:经动脉化疗栓塞(transarterial chemoembolization)

6、香港中文大学预后系数(CUPI)评分系统:

香港中文大学预后系数(CUPI)评分系统(6)是2001年香港中文大学在对926名华裔肝癌患者(79%是HBsAg阳性患者)采用Cox多元回归分析后总结出来的(见Table 7)。它包含TNM分期(15)、临床症状、腹水、甲胎蛋白、总胆红素和碱性磷酸酶等6个参数,依其回归系数确定相应分值,并根据总的积分将患者分为高、中、低三个危险组,其3个月生存率分别是20.2%、56.4%、85.7%,平均生存时间分别是1.4、3.7、10.1月。经过比较,作者认为“在合并有乙型肝炎的HCC患者中,CUPI评分法较TNM分期法(15)、Okuda评分法(7)、CLIP评分法(9)能更好地将患者进行分组,能更好地对患者预后进

行评估”。但目前尚无明确证据证明其在其他种族肝癌人群中的适用性。

Table7 香港中文大学预后系数(CUPI)评分系统:

参数 CUPI分值

TNM分期

Ⅰ和Ⅱ -3

Ⅲ -1

Ⅳ 0

无临床症状 -4

腹水 3

甲胎蛋白≥500ng/mL 2

总胆红素(μmol/L)

<34 0

34-51 3

≥52 4

碱性磷酸酶≥200IU/L 3

CUPI评分= 以上6项指标分值总和

低度危险组:CUPI评分≤1;中度危险组:CUPI评分2-7;高度危险组:CUPI评分≥8

7、日本TNM分期法及日本JIS积分法:

日本TNM分期法是由日本肝癌研究组(LCSGJ)推行的肝癌分期方法,经过多次改进,目前是2000年推出的第4版(12)(见Table 8)。

它也是在TNM分期法基础上经过改进而得,与AJCC/UICC的TNM分期法主要不同在于对原发瘤(T)的分期不同。它的T分期主要决定于以下3个因素:单个肿瘤、直径<2cm、无血管侵犯。Ueno S等(26)认为由于缺乏评估肝功能的指标,其作用不如CLIP评分法。为了克服这个缺点,2003年Kudo等(13)将LCSGJ的TNM分期(12)与Child -Pugh评分结合起来,整合成一个新的评分方法—JIS评分法(见table9),并将其应用于722例肝癌病人。结果表明,与CLIP评分法相比,特别在低分值上,JIS评分对于预后较好的病人具有更好的鉴别能力。JIS 0分与CLIP 0分相比,10年生存率分别是65%与23%。日本TNM分期法及日本JIS积分法尚未应用于日本以外的肝癌病例,要被其他国家接受尚需进一步推广应用。另外,虽然Kudo等将JIS 评分法直接应用于非手术治疗的病人,但对于未手术的病人,其应用合理性及评分准确性尚值得商榷。

Table 8 日本肝癌研究组TNM评分法(LCSGJ)

条件Ⅰ孤立肿瘤Ⅱ直径<2cm Ⅲ无血管侵犯

T1 符合3个因素

T2 符合2个因素

T3 符合1个因素

T4 全不符合

StageⅠ T1N0M0

StageⅡ T2N0M0

StageⅢ T3N0M0

StageⅣA T4N0M0或T1-T4N1M0

StageⅣB 任何T,任何N,M1

N0:无淋巴结转移。 N1:有淋巴结转移。

M0:无远处转移。 M1:有远处转移。

Table 9 日本JIS积分法

分值

变量 0 1 2 3

Child-pugh分级 A B C

TNM评分(LCSGJ)ⅠⅡⅢⅣ

JIS积分法= Child-pugh分级+ TNM评分(LCSGJ)

8、Vauthey简化分期法:

Vauthey简化分期法(14)是Vauthey等于2002年在对557例接受手术治疗的肝癌患者进行回顾性分析后提出的。作者发现5个与预后相关的独立因素:主要血管侵犯、微血管侵犯、严重肝纤维化或肝硬化、多发性肿瘤及肿瘤直径>5cm。应用AJCC/UICC的TNM分期(15)中T分期对患者进行分组后发现T1与T2、T3与T4的预后相互重叠。于是作者根据预后将T分期作了调整,简化成T1、T2、T3三级,再合并肝纤维化评分法(27)构成了一种新的分期方法(见table 10)。根据新分期法,stageⅠ、Ⅱ、Ⅲ期患者5年生存率分别是55±4%、37±4%、16±3%(p<0.001)。每一个分期又可根据是否合并严重肝纤维化而对预后作出更精确的估计。Vauthey简化分期法(14)包含了肿瘤及肝脏两方面因素,较TNM分期更简单,对预后评估更准确,

值得在接受手术治疗的HCC患者中应用。正是由于以上优点,其很快被AJCC/UICC采纳,形成最新的TNM分期(16)。

Table 10 Vauthey简化分期法

分期 sT N M

StageⅠ sT1:单个肿瘤无血管侵犯。 N0 M0

StageⅡ sT2:单个肿瘤伴血管侵犯;或多个肿瘤,最大直径≤5cm。N0 M0

StageⅢA sT3:多个肿瘤,任何>5cm;或肿瘤侵犯门静脉或肝静脉一级分支。 N0 M0

StageⅢB 任何T N1 M0

StageⅣ任何T 任何N M1

F0 肝脏纤维化评分(27)0-4分(无纤维化-中度纤维化)

F1 肝脏纤维化评分5、6分 (重度纤维化、肝硬化)

N:淋巴结。N0:无局部淋巴结转移。N1:局部淋巴结转移。

M:远处转移。M0:无远处转移。M1:有远处转移。

9、肿瘤的TNM分期

TNM肿瘤分期方法是Pierr Denoix在1943年建立,日本肝癌研究会首先用来评估肝癌的预后,1988年美国癌症联合会(AJCC)及国际抗癌联盟(UICC)开始采用TNM分期(28)。TNM分期主要根据原发肿瘤情况(T)、淋巴结侵犯(N)及有无远处转移(M)来对肿瘤进行分期,一般将肿瘤分为4期。但其临床应用受到较大限制,其主要缺

点在于这种分期方法是建立在外科手术切除的病理标本基础之上,这只占目前肝癌病人中一小部分(8)。以及这种分期方法不包括对肝脏功能的评估,而残余肝脏的功能对肝癌预后是十分重要的(6、11)。此外还有其过于复杂的T分类(包括10余个亚类),有争议的2cm的分界线,不同T亚类预后的重叠等等(8)。许多研究认为TNM分期方法缺乏足够的评估肝癌预后的能力(8、11、29)。2002年,为了改进TNM分期,国际肝癌协作组分析了多个肝胆外科中心接受手术治疗的共557例肝癌病例(14),确认了5个与预后独立相关的因素。分别是大血管侵犯(定义为门静脉及肝静脉的一级分支)、微血管侵犯、严重的肝硬化、多发性肿瘤和肿瘤直径大于5cm。根据这项研究,提出了更为简便的原发瘤(T)分期方法。这种新的分期方法也被AJCC/UICC正式采纳,应用于2003年1月1日生效的第6版的TNM 分期(16)(见table 11)。

Table 11 AJCC/UICC的TNM分期(第6版)

分期 T(原发瘤) N(局部淋巴结) M(远处转移)

Stage I T1 N0 M0

Stage II T2 N0 M0

Stage IIIA T3 N0 M0

Stage IIIB T4 N0 M0

Stage IIIC 任何T N1 M0

Stage IV 任何T 任何N M1

T1:孤立肿瘤,不伴血管侵犯。

T2:1)孤立肿瘤,伴血管侵犯;2)多发性肿瘤,最大直径≤5cm。

T3: 1)多发性肿瘤,最大直径>5cm;2)肿瘤侵犯门静脉或肝静脉一级分支。

T4:1)肿瘤侵犯除胆囊以外其他临近器官;2)肿瘤穿透肝脏包膜。N0: 无局部淋巴结侵犯。

N1: 有局部淋巴结侵犯。

M0: 无远处转移。

M1: 有远处转移。

第6版TNM分期较第5版(15)(见table 12)最大变化在于根据预后不同将T分类作了简化:所有孤立肿瘤,无论大小,只要无血管侵犯,均归于T1;所有孤立肿瘤,无论大小,只要有血管侵犯,则和最大直径≤5cm的多发性肿瘤一起归于T2;最大直径>5cm的多发性肿瘤和肿瘤侵犯门静脉或肝静脉一级分支归于T3;肿瘤侵犯除胆囊以外其他临近器官和肿瘤穿透肝脏包膜归于T4;取消了侵犯双叶的多发性肿瘤亚类;stage IV定义为只要有远处转移,取消了原有的stageIVA及stageIVB分级。改进后的第6版TNM分期能更有效的对预后进行评估,尤其重要的是它适合各地的患者。Esnaola NF(30)分别应用其回顾性分析了美国、法国、日本的肝细胞癌病例,尽管各国肝癌患者在病原学、肝癌临床病理特点及肝脏自身病理损害流行病学特点大相径庭,但依据新的TNM分期进行分期后,其围手术期及长期的结果几乎相同。

Table 12 AJCC/UICC的TNM分期(第5版)

分期 T(原发瘤) N(局部淋巴结) M(远处转移)

stageI T1 N0 MO

stageII T2 N0 M0

stageIIIA T3 N0 M0

stageIIIB

T1

T2

T3 N1

N1

N1 M0

M0

M0

stageIVA T4 任何N M0

stageIVB 任何T 任何N M1

T1: 孤立肿瘤,最大直径≤2cm,无血管侵犯。

T2: 1)孤立肿瘤,最大直径≤2cm,有血管侵犯; 2)多发肿瘤,局限于一叶,最大直径≤2cm,无血管侵犯; 3)孤立肿瘤,直径>2cm, 无血管侵犯。

T3: 1) 孤立肿瘤,直径>2 cm, 有血管侵犯; 2) 多发肿瘤,局限于一叶,最大直径≤2cm,有血管侵犯;3) 多发肿瘤,局限于一叶,直径>2cm,伴或不伴血管侵犯。

T4: 1)多发肿瘤,超过一叶;2)肿瘤侵犯门静脉或肝静脉一级分支;

3)肿瘤侵犯除胆囊以外其他临近器官;4)肿瘤穿透肝脏包膜。

N0: 无局部淋巴结侵犯。

N1: 有局部淋巴结侵犯。

M0: 无远处转移。

M1: 有远处转移。

改进后的TNM分期更好地反映了肿瘤的生物学特性及影响接受肿瘤切除手术患者预后的主要因素,适用于不同病因、不同肝癌临床病理特点及不同肝脏病理损害特点的各类肝细胞癌患者(30)。但是新的TNM分期并非设计来指导治疗方案的选择,它也不适用于无法手术切除的肿瘤患者。更为重要的是它没有考虑肝脏功能对预后的影响,而这是任何专业人员在评估肝癌患者预后时无法忽略的重要因素。在2001年国际肝癌协作组分析了接受手术治疗的143例生存期超过5年的肝癌患者(31),发现影响5年生存率的唯一因素是最初肝脏的纤维化情况。Esnaola NF 等(30)在应用新TNM分期分析美国、法国、日本的肝癌病例时,也发现在T1、T2组,三国患者术后累计生存率无差异;而在T3组,其5年累计生存率分别是22±6%、15±6%、9±4%(p=0.04),再将各国T3组根据有无肝纤维化分组后,其5年生存率就没有差异了。因此为了弥补TNM分期不足,AJCC/UICC推荐联合应用肝脏纤维化评分方法(27)及TNM评分(16)来评估患者预后。

10、中国肝癌协会分期:

中国肝癌协会分期(17)是2001年正式实行的(以下简称-中国2001

分期法)。它是在中国1977年肝癌分期(32)基础上,结合AJCC/UICC 的TNM分期(15)、肝功能的child分级以及影像学检查结果而形成的一种分期方法(table 13)。其指导思想是:1、既可以术后分期,也可以术前分期,适用于大多数患者;2、在一定程度上可以指导治疗方式的选择;3、和1977年分期及AJCC/UICC的TNM分期相关性较好,有利于资料的前后比较及国际间的比较。严律南(33)、唐合兰(34)等运用新的分期法,分别对504例及294例手术切除肝癌患者进行分析,认为此分期法对预后有较好的评估作用,较TNM分期(15)、Okuda (7)等分期更适用于中国的肝癌患者。但是中国2001分期法相对于目前国际上出现的几种分期法来说,是一种相对复杂的分期方法,仅原发瘤(T)就有10项亚类;其次,此分期法受第5版TNM分期法影响较大,而目前TNM分期已改进到第6版,并有较大改动,这对于国际交流十分不利;最后,此分期法是建立在对1082名肝癌患者的分析基础之上(35),这些患者都是手术后患者,尽管未切除率23.1%(250例),但将之应用到大多数无法手术患者之前尚需进一步临床试验验证。另外,在这1082名患者中,仅一例child B级,其余都是child A级,无一例child C级,也不足以评价肝功能在分期中的作用。

Table 13 中国肝癌学会分期

分期肿瘤癌栓淋巴结转移远处转移 Child分级

Ⅰa 单个≤2cm 无无无 A

Ⅰb 单个≤5cm;两个直径之和≤5cm,在半肝。无无无 A

Ⅱa 单个5-10cm;两个直径之和5-10cm,在半肝;两个直径之和≤5cm,在两叶无无无 A

Ⅱb 单个>10cm;两个直径之和>10cm,在半肝;两个直径之和5-10cm,在两叶;多发肿瘤无无无 A

任意分支有无无 A

任意无无无 B

Ⅲa 任意主干任意任意 A或B

任意任意有任意 A或B

任意任意任意有 A或B

Ⅲb 任意任意任意任意 C

11、分子生物学预后因子:

分子生物学在近年有了飞速的发展,成为目前最为热门的科研课题,也成为许多疑难杂症的突破口。有许多研究试图从分子生物学上寻求对原发性肝癌的诊断、治疗及对预后的评估,发现了一些和预后有关的因素,如可溶性细胞黏附分子1(sICAM-1)、可溶性白细胞介素2受体(sIL-2R)、白细胞介素6(IL-6)及p53抗体 (anti-p53) 等(36-41)。但2001年Parasole R等(42)又认为它们在临床试验中没有预后作用。这一方面反映了各地肝癌患者在病因、病理特征、合并肝脏损害等存在明显差异的现状,另一方面也说明目前尚无一个特异性及灵敏性均令人满意的分子生物学指标。不过,最近Villa E(43)发表了一项研究,突变型的雌激素受体表达与不良预后明显有关。以突变型及野生型雌激素受体表达对HCC患者进行分组后,对预后评估

较Okuda、BCLC、CLIP及French评分法更为精确。只是其研究是建立在对96名无法手术的患者分析之上,其应用尚需进一步论证推广。讨论:

总的来说,Okuda分期法是目前应用最久、最为广泛的肝癌分期方法,至今仍在世界许多地区应用。而CLIP法自从发表后,业已前瞻性应用于临床试验,还推广应用到手术治疗的患者证明其能有效地评估患者的预后(20、21、22、23)。BCLC分期法则更强调其在选择治疗措施上的指导作用。象TNM分期,一直被认为是实体肿瘤的最佳分期方法,被UICC及AJCC所采纳。至于Izumi改良分期、CUPI评分、Vauthey 简化分期、中国2001分期、日本LCSGJ分期及JIS评分法基本上都属于TNM分期一类,不同之处在于各地分别根据自己研究增减了部分预后参数或简化而成。针对TNM分期缺乏肝功能评价指标的缺点,CUPI评分、中国2001分期、Vauthey简化分期法及JIS评分法不约而同增加了和肝功能有关的指标,联合应用以增强其对预后的评估能力。这一措施业已被UICC及AJCC所采纳,提倡在应用其第6版TNM 分期时联合应用肝纤维化评分(27),以更好地预测患者的预后。

从上述分期方法的介绍中可知,每一种分期法各有其优缺点及适用范围。有些方法实际上是另一种方法的改进,有些则吸纳了其他分期法的优点,有些甚至被其他分期法直接采用。但是那一种分期法最好,尚需临床上进一步的验证。一种好的分期方法应当是简单、实用、适用范围广,同时能对预后作精确地估计,对治疗有指导作用。这样才能被广泛接受,有利于互相交流以及更有效评估治疗方法的作用。但

原发性肝癌肿瘤标志物检测研究进展 【摘要】原发性肝癌是世界范围内最常见的恶性肿瘤,肝硬化、病毒性肝炎、化学致癌物及环境因素等所造成的慢性肝脏损害均可诱发原发性肝癌,其恶性度高,容易复发及转移,预后差,而且早期诊断较困难,易延误最佳治疗时期。目前认为HCC是多因素、多基因、多突变综合作用的结果。随着细胞分子生物学技术的开发和完善.越来越多的研究提示细胞因子在HCC发生、增殖与发展同样存在着密切关系,原发性肝癌的生物标志物对于原发性肝癌的早期诊断、监测肿瘤进展、疗效判定、复发和存活率的判定十分重要。因此,寻找有效的原发性肝癌生物标志物是医学工作者多年以来的努力方向,并取得了很大的进展。除了甲胎蛋白外,近年来a—L一岩藻糖苷酶、1一谷氨酰转肽酶、铁蛋白、血清胆碱酯酶等肿瘤标志物,由于其敏感性及特异性均较高。可能不久以后会成为原发性肝癌早期诊断及疗效观察的重要依据。本文就近年来关于PHC标志物的研究进展综述如下。 【关键词】原发性肝癌;肿瘤标志物;研究进展 1. 甲胎蛋白I alpha feto protein AFP) 甲胎蛋白是在胎儿发育过程中由胎肝合成的,AFP在胚胎的12一14周合成达高峰,血清浓度可达1—3 g/L,胎儿出生后,基因表达即关闭,出生1天后,血清浓度降至正常水平,约为5.8彬L,但当肝细胞发生病变时,AFP基因表达开放,血清中AFP浓度显著升高。因此AFP成为诊断肝癌的首选标志物。其阳性值设定为>400ug/L,AFP检测具有较高的敏感性,60%一70%的PHC患者表现为AFP的显著升高[1]。但AFP诊断PHC仍有一定的局限性,因为有相当多的肝硬化患者的血清AFP值在200ug/L以上。Gupta等[2]发现AFP对丙型肝炎患者的敏感性和特异性分别是41%一65%和80%一94%。此外。部分良性肝病、生殖系统和胃肠道的一些恶性肿瘤中AFP值也升高。而且在乙肝表面抗原阴性的PHC患者中,AFP水平明显低于乙肝表面抗原阳性或者丙肝表面抗原阳性的患者[3]。这说明单独应用AFP诊断PItC仍有一定的局限性,因此有必须和其他PHC血清标志物进行联合诊断,以提高诊断的准确性。。甲胎蛋白(AFP)是诊断HCC的传统标志物,然而其诊断敏感性、特异性均较低。近年很多研究报道,不同肝细胞组织分泌的AFP糖链结构存在差异,根据不同糖链的AFP与小扁豆凝集素的亲和力不同,可将AFP分为AFP-L1、AFP—L2、AFP-L3,AFP-L1主要存在于良性肝病中,AFP-L2来自孕妇,而AFP—L3为肝癌细胞所特有,AFP.L3是HCC诊断的高特异指标,被称为新一代肝癌标志物【57】 2. a—L一岩藻糖苷酶(a—L—Fueosidase AFu》 a—L一岩藻糖苷酶(AFIJ)是一种溶酶体酸性水解酶,广泛分布于人体组织细胞和体液中,参与体内多种生物活性物质的分解代谢,肝、肾等组织中活性较高。当这些组织出现病变时,会引起血清中的AFU活力增高。Tangkijvanich[4]早期报道表明在PHC患者中AFU阳性率为75%,并且AFP在PHC患者中钓活性明显高于继发性肝癌及肝硬化患者。AFU及AFP在原发性肝癌诊断中敏感性及特异性各有所长。血清AFU活性与肝癌直径大小无明显相关性,小肝癌组血清AFU阳性率(70.8%)显著高于AFP阳性率(37.5%)【5】’;血清AFU活性与AFP水平无相关性,AFP阴性的PHC患者,其血清AFU的阳性率可达80.8%。因此两者协同应用,将显著提高阳性率,并可降低AFP阴性PHC的漏诊率。AFP、AFU联合检测可以大

Advances in Clinical Medicine 临床医学进展, 2019, 9(1), 61-66 Published Online January 2019 in Hans. https://www.doczj.com/doc/f912537085.html,/journal/acm https://https://www.doczj.com/doc/f912537085.html,/10.12677/acm.2019.91012 Advances in Molecular Diagnostic Markers and Related Omics Techniques for Liver Cancer Zhongqiong Tang, Yao Xiao, Feng Wang* Kunming University of Science and Technology, Kunming Yunnan Received: Dec. 29th, 2018; accepted: Jan. 15th, 2019; published: Jan. 22nd, 2019 Abstract Hepatocellular carcinoma (HCC) is one of the most common malignant tumors in China with high invasive and recurrence rate. Because the early symptoms of liver cancer are not obvious and the early diagnosis is difficult, it has a high mortality rate. Early diagnosis is one of the most important measures to prevent liver cancer and improve the survival rate of patients with liver cancer. Screening and early diagnosis markers for the identification of cancer of the liver are the primary task. It is urgent to explore new methods of diagnosis and treatment with the help of related omics research techniques, by finding new specific molecular markers of liver cancer, to establish a more comprehensive and more effective molecular classification layered system, and improve survival of patients with liver cancer by early diagnosis. This paper reviews the research progress of traditional and potential markers for early diagnosis of liver cancer and their detection me-thods. Keywords Liver Cancer, Early Diagnosis, Molecular Markers, Omics, Detection Methods 肝癌分子诊断标志物及相关组学技术 研究进展 汤忠琼,肖瑶,王峰* 昆明理工大学,云南昆明 *通讯作者。

各种肿瘤标志物及其临床意义为方便大家学习记忆肿瘤标志物的参考意义现总结归纳如下:甲胎蛋白(AFP):60%~70%原发性肝癌患者甲胎蛋白可升高,为肝癌的早期诊断提供重要依据特别是有乙肝、肝硬化的患者应定期监测。 癌胚抗原(CEA):胃肠道肿瘤,特别是肠癌,癌胚抗原会升高。癌胚抗原对手术后监测有重要意义,肠癌患者经过治疗癌胚抗原可下降或恢复正常,如果手术后癌胚抗原持续升高,就要考虑复发转移的可能,所以应定期监测。 前列腺特异抗原(PSA):广泛应用于前列腺癌的肿瘤标志物,65岁以上老年男性特别要注意,前列腺癌与前列腺肥大症状相似,两者都有尿频、尿急、排尿困难、夜尿增多等表现,如果出现这些症状,务必检测前列腺特异抗原,以排除是否患有前列腺癌。 糖类抗原19-9(CA19-9):对于诊断胰腺癌的临床应用价值较高,高敏性为91.7%,特异性为85% 糖类抗原125(CA-125):80%~90%女性卵巢癌患者糖类抗原125可升高。但也有不少非卵巢癌的恶性肿瘤可升高,如胰腺癌、肝癌、胃肠癌、乳腺癌。 化验患者血液或体液中的肿瘤标志物,可在肿瘤普查中早期发现肿瘤,并观察肿瘤治疗的疗效以及判断患者预后。目前临床上常用的肿瘤标志物有:

1)甲胎蛋白(AFP)为原发性肝癌、睾丸癌、卵巢癌等肿瘤的标志物; 2)癌胚抗原(CEA)为消化系统肿瘤、肺癌、乳腺癌等肿瘤的标志物; 3)糖类抗原125(CA125)为卵巢癌等肿瘤的标志物; 4)糖类抗原153(CA153)为乳腺癌等肿瘤的标忐物; 5)糖类抗原19-9(CA19-9)为消化系统肿瘤的标志物; 6)糖类抗原724(CA724)为胃癌、卵巢癌等肿瘤的标志物 7)糖类抗原242(CA242)为消化系统肿瘤的标志物; 8)糖类抗原50(CA50)为消化系统肿瘤、乳癌、肺癌等肿瘤的标志物; 9) CYFRA21-1(cy211)为非小细胞肺癌等肿瘤的标志物; 10)神经元特异性烯醇化酶(NSE)为小细胞肺、神经内分泌肿瘤等肿瘤的标志物; 11)前列腺特异性抗原(PSA)为前列腺癌的肿瘤标志物; 12)人绒毛膜促性腺激素(HCG)为胚胎细胞癌、滋养层肿瘤(绒癌、葡萄胎)等肿瘤的标志物: 13)甲状腺球蛋白(TG)为甲状腺癌的标志物 14)铁蛋白 (SF)为消化系统肿蜜、肝癌、乳腺、肺癌等肿瘤的标志物: 15)B2微球蛋白(B2MG)在慢性淋巴细胞白血病、淋巴瘤、骨髓瘤、肺癌、甲状腺癌、鼻咽等患者体液中升高; 16)鱗状细胞抗原(SCC)为宫颈瘟、肺鳞癌、食管癌等肿瘤标志物。目前临床上检测的肿瘤标志物绝大多数不仅存在于恶性肿瘤中,也存在于良性肿瘤、胚胎组织甚至正常组织中。因此,肿瘤标志物有动态

原发性肝癌诊疗规范2017 原发性肝癌主要包括肝细胞癌(hepatocellular carcinoma,HCC)、肝内胆管癌(intrahepatic cholangiocarcinoma,ICC)及HCC-ICC混合型三种不同病理类型,三者发病机制、生物学行为、组织学形态及therapy、预后等方面差异较大。肝细胞癌占到85-90%,本规范中的肝癌指肝细胞癌。 1 筛查 1.1 辅检 ①超声检查:略; ②CT:常规使用CT平扫+增强,检出及诊断小肝癌能力总体略逊于MRI。更多用于肝癌局部治疗的疗效评价,特别是经肝动脉化疗栓塞(TACE)后碘油沉积观察有优势。 ③MRI:常规采用平扫+增强扫描,系临床肝癌检出、诊断、疗效评价的常用影像技术。 (“快进快出”是肝癌CT/MRI扫描的诊断特点。) ④DSA:侵入性创伤性操作,多用于肝癌局部治疗或急性肝癌破裂出血治疗等。 ⑤正电子发射计算机断层成像(PET/CT):优势在于:1、对肿瘤分期,可全面评价淋巴结转移及远处器官的转移;2、再分期:可准确显示解剖结构发生变化后或解剖结构复杂部位的复发转移灶;3、疗效评价:更敏感、准确;4、指导放疗生物靶区的勾画、穿刺活检部位;5、评价肿瘤的恶性程度及预后。 ⑥肝穿刺活检:1、具有典型肝癌影像学特征的占位性病变、符合肝癌临床诊断标准的病人,通常不需要以诊断为目的的肝穿刺活检。2、缺乏典型肝癌影像学特征的占位性病变,肝穿刺活检可获得病理诊断,意义重要。 1.2 肝癌的血清学分子标记物 AFP是当前诊断肝癌常用而重要的方法。诊断标准:AFP≥400ug/L,排除慢性/活动性肝炎、肝硬化、睾丸或卵巢胚胎源性肿瘤及怀孕等。 约30%肝癌病人AFP水平正常,检测甲胎蛋白异质体,有助于提高诊断率。 其他:α-L-岩皂苷酶、异常凝血酶原等。 1.3 肝癌的病理学诊断 免疫组化检查: 常用的肝细胞性标志物有:Hep Par-1、GPC-3、CD10、Arg-1及GS等; 常用的胆管细胞标志物有:CK7、CK19、MUC-1等。 余略。 2 诊断 2.1 乙型肝炎或丙型肝炎,或任何原因引起肝硬化者,至少每隔6个月行一次超声检查及AFP检测,发现: ①肝内直径≤2cm结节,动态增强MRI、动态增强CT、超声造影及普美显动态增强MRI四项检查中,至少两项显示有动脉期病灶明显强化、门脉或延迟期强化下降的“快进快出”典型特征,则可作出肝癌的临床诊断; ②肝内直径>2cm的结节,上述四种影像学检查中只要有一项典型的肝癌特征,即可诊断为肝癌。 2.2 乙型肝炎或丙型肝炎,或者有任何原因引起肝硬化者,随访发现: ①肝内直径≤2cm结节,若上述四种影像学检查中无或只有一项检查有典型的肝癌特征,可进行肝穿刺活检,或每2-3个月密切的影像学随访以确立诊断;

年月日时分首次病程记录 病例特点: 1、既往慢性病毒性(HBV HCV)肝硬化、酗酒、口服避孕药、寄生虫、黄曲霉素毒素食物污染。 2、临床经过:肝区疼痛、纳差、消瘦、乏力以及不明原因的发热、腹胀、腹泻、黄疸。 3、体征:肝病面容,巩膜黄染,肝掌,蜘蛛痣,锁骨上淋巴肿大,胸廓不对称,叩诊实音,腹围增宽,肝大右肋缘下 cm,剑突下 cm,边界不清,质硬,肝区闻及摩擦音。移动性浊音(+)。 4、辅助检查:AFP≥400μg/L;超声: 初步诊断:原发性肝癌。 诊断依据: 1、易患因素:酗酒、病毒肝炎、感染、饮食习惯、寄生虫感染、黄曲霉素食物感染等。 2、消化道症状:肝区痛伴纳差、腹胀、黄疸。 3、超声提示: AFP≥400μg/L持续时间 鉴别诊断: 1、继发性肝癌原发于胃肠道、呼吸道、泌尿生殖道、乳房等处的癌灶常转移至肝。病情发展较缓慢,症状较轻,AFP一般为阴性,少数继发性肝癌很难与原发者鉴别,确诊的关键在于病理检查和找到肝外原发癌的证据。 2、原发性肝癌多发生在肝硬化的基础上,二者的鉴别常有困难。若肝硬化病例有明显的肝大、质硬的大结节,或肝萎缩变形而影像检查又发现占位性病变,则肝癌的可能性很大,反复检测AFP 或AFP异质体,密切随访病情,最终能作出正确诊断。 3、活动性肝病(急性肝炎、慢性肝炎) 肝病活动时血清AFP往往呈短期升高,提示肝癌的可能性,定期多次随访测定血清AFP和ALT或者联合检查AFP异质体及其他肝癌标志物并进行分析,如:

①ALT持续增高至正常的数倍,AFP和ALT动态曲线平行或同步升高则活动性肝病的可能性大; ②二者曲线分离,AFP升高而ALT正常或由高降低,则应多考虑原发性肝癌。 4、肝脓肿一般有明显炎症的临床表现,如发热。肿大的肝表面平滑无结节,触痛明显。邻近脓肿的胸膜壁常有水肿,右上腹肌紧张。白细胞计数升高。超声检查可探得肝内液性暗区。未形成液性暗区时,诊断颇为困难,应反复做超声检查,必要时在超声引导下作诊断性穿刺,亦可用抗感染药物行试验性治疗。 5、邻近肝区的肝外肿瘤腹膜后的软组织肿瘤,来自肾、肾上腺、胰腺、结肠等处的肿瘤也可在上腹部呈现腹块,造成混淆。超声检查有助于区别肿块的部位和性质,AFP检测应为阴性,鉴别困难时,需剖腹探查方能确诊。 6、肝非癌性占位性病变肝血管瘤、多囊肝、包虫病等局灶性结节增生,炎性假瘤等肝良性占位性病变等可用CT 、MRI和彩色多普勒超声检查帮助诊断,有时需剖腹探查才能确定。 7、胆管细胞癌与肝细胞肝癌不同,胆管细胞癌常常发生于正常肝脏,没有乙肝、丙肝及肝硬化的病史。临床可以黄疸、肝脏肿物以及肝内胆管扩张为主。肿瘤标志物检查方面,甲胎蛋白(AFP)常处于正常范围,而CA19.9等常常升高。诊断性影像检查,以超声、CT、MRI为主要手段,而该病的PET-CT的病期评估价值高于肝细胞肝癌。该病的治疗,早期以手术切除为主。对于失去根治性手术机会的患者,保肝、减黄对症治疗。 诊疗计划: 1、完善相关检查,目前已对症治疗:镇痛,营养支持等。 2、介绍介入治疗方案,手术切除治疗、术中肝动脉化疗栓塞治疗 住院医师:孙拥军/贾璐2012月23日 8时30分孙拥军主治医师、科主任查房记录 2 如有侵权请联系告知删除,感谢你们的配合!

[4 ]郭玲 , 王丽华 . 同型半胱氨酸与原发性高血压相关性研究 [J ]. 社区医学杂志 , 2008, 6(9 :32-34. [5 ]汤群 , 陆国平 , 吴春芳 , 等 . 同型半胱氨酸与叶酸、维生素 B 12及维生素 B 6的关系 [ J ]. 中华心血管病杂志 , 2004, 32(9 :812- 815. [6 ]王宇 . 血浆同型半胱氨酸临床常用检测方法及影响因素 [J ]. 检验医学与临床 , 2010, 7(24 :2808-2810. [7 ]高静 , 董振南 , 田亚平 . 循环酶法测定血清同型半胱氨酸的临床应用研究 [J ]. 中华检验医学杂志 , 2006, 29(3 :199- 202. [8 ]金军英 , 杨晓伟 , 王树清 . 高血压、冠心病患者同型半胱氨酸的测定分析 [J ]. 中国实用医药 , 2008, 3(6 :67-68. [9]周麦菊 , 张健莉 . 158例青年人脑梗死临床 分析 [J ]. 中西医结合心脑血管病杂志 , 2005, 3(3 :273-274. [10 ]尤克 , 陈哲萌 , 杨柳 , 等 . 青年高血压合并脑梗死与高同型半胱氨酸血症关 系的探讨 [J ]. 中国实用神经疾病杂志 , 2008, 11(1 :67- 68. [11 ]李保华 , 毛利忠 , 王克义 , 等 . 脑梗死与高同型半胱氨酸血症的相关性研究 [J ]. 中国实用神经疾病杂志 , 2006, 9(1 :8-

10. [12 ]赵建荣 , 黄宇玮 , 茆亦一 , 等 . 高血压病患者血浆同型半胱氨酸与血脂关系研究 [J ]. 大家健康 , 2007, 5(1 :5-6. [13 ]庄爱霞 , 刘华 , 葛中林 . 高同型半胱氨酸血症与血管性痴呆相关性研究 [J ]. 脑与神经疾病杂志 , 2008, 16(3 :200-201. [14 ]马韬 , 熊大迁 , 蔡红蓉 , 等 . 血液同型半胱氨酸测定结果在相关疾病中的应用 [J ]. 检验医学与临床 , 2009, 6(14 :1151- 1152. (收稿日期 :2011-05- 18 △ 通讯作者 , E -m a i l :d o n g l i a n g c a n g 5856@163. c o m 。原发性肝癌的分子诊断 董良仓 1综述 , 柴丽△审校 (1. 河北省三河市燕达国际医院检验科065201; 2. 河南省通许县人民医院检验科 475400 【关键词】肝癌 ; 诊断 ; 分子 D O I :10. 3969/j . i s s n . 1672-9455. 2012. 01. 033文献标志码 :A 文章编号 :1672-9455(2012 01-0060-

常用肿瘤标志物参考值 甲胎蛋白AFP: (0 --- 7.2 ng/ml) 癌胚抗原CEA: (0 --- 4.6 ng/ml) 糖类抗原CA72-4: (0 ---- 5.3 U/ ml) 糖类抗原CA15-3: (0 --- 30. 0 U/ ml) 糖类抗原CA19-9: (0 --- 37.0 U/ ml) 糖类抗原CA125: (0 --- 35.0 U/ ml) 糖类抗原CA50: (0 --- 24.0 U/ ml) 前列腺特异抗原PSA: (0 ---- 4.0 ng/ml) 游离前列腺特异性抗原FPSA: ( fpsA/tpsA > 0.16) 神经元特异性烯醇化酶NSE: (0 ------ 15.2 ug/ l) 细胞角质素片断CrFRA21-1: (0.1--- 3.3 ng/ml) SCC鳞癌相关抗原:0-2 ng/ml 肺癌抗原LT-A:阴性 铁蛋白FER: (13.0-400.0 ng/ml) 恶性肿瘤相关物质TSGF:33.88-70.57 U/ml 组织多肽抗原(TPA):<55U/L β2微球蛋白(β2M):血清<24mg/L,尿<160ug/L。常用肿瘤标志物的分类和用途

word 编辑版. 肿瘤标志物的联合应用能提高其正确性,临床常选择以下组合:

肿瘤标志物组合肿瘤 CA199 、AFP原发性肝癌 CA50 、CA199、CEA 胃癌、CA724CEA 、、CA199胰腺癌、胆囊癌 CA242 CA50 CA199、CA724CEA、结直肠癌、卵巢癌 CA125、铁蛋白乳腺癌、铁蛋白CA153、CA125 前列腺癌F-PSA PSA 、word 编辑 版. (此文档部分内容来源于网络,如有侵权请告知删除,文档可自行编辑修改内容,供参考,感谢您的配合和支持) word 编辑版.

综述 原发性肝癌的分期方法及比较 介绍: 原发性肝癌是成人肝脏最常见的原发性恶性肿瘤,在世界范围内位于全部恶性肿瘤的第五位,占与肿瘤有关的死因的第三位⑴。在欧洲和美国,肝癌发病率逐年上升,预计在20年内可能达到目前日本的水平⑵。中国是原发性肝癌的高发区,全世界一半以上肝癌病例发生在中国,肝癌死亡率自1995年上升到恶性肿瘤的第二位⑶。肝癌的发病原因是多方面的,肝硬化和慢性肝炎是最主要的因素。近几年来,肝癌诊断技术及治疗水平有了较大的进步,对高危人群的随访发现了更多的早期患者。但是,对肝癌的早期诊断依然是个巨大的挑战,肿瘤确诊时仅仅只有20-30%的切除率,术后的5年生存率30-50%(4)。对于进展期、晚 期肿瘤和因肝功能原因不能手术的患者,最近也发展出一些新的治疗措施,如PEI(经皮酒精注射)、微波治疗、激光治疗、冷冻治疗、TACE(经动脉化疗栓塞)等等,对这些治疗措施疗效的评价也正在进行之中。 肿瘤的分期是肿瘤及患者的重要特征之一,和其他特征如原发肿瘤部位、肿瘤的组织细胞形态、分化情况、生长速度、患者的免疫状态、年龄、有无合并症等一样重要,应该对每一个患者进行彻底地分期⑸。它有助于对患者的预后进行预测,有助于治疗方式的选择,有助于在不同单位之间进行资料交流和比较,它还能在前瞻性的、随机对照的临床试验中将患者分组来评估某种治疗方式的作用(5,6)。许多肿瘤都有良好的、被广泛接受的分期方法,但是对于原发性肝癌来说,情况却较为复杂。这是由于原发性肝癌患者的预后不仅仅与肿瘤有关,还与肝脏的功能状态有关。世界各地原发性肝癌病因的流行病学资料不同,肝脏合并病变各异,诊断水平及治疗水平也不一样,出现了许多不同的肝癌分期方法(5-17)。但是没有一个公认的、最好的分期方法。 本文比较了目前国际上的几种肝癌分期方法,分析了各自的优缺点,阐明了目前临床对一个好的、广泛接受的分期方法需要的迫切性,并对未来相关研究的可能方向进行展望。 原发性肝癌的分期方法: 下面共分析了11种肝癌分期方法,我们将按照其发表时间顺序分别予以介绍。对于经过多次改进的分期方法,我们参考其最新版本发表时间为标准。 1、Okuda 分期: 肝癌的Okuda分期法是由Okuda等于1985年(7)提出(见Table 1)。它是 目前应用最为广泛的、也是第1个将肿瘤情况与肝脏功能结合在一起的评分方法,它更是目前唯一一个提供了未加干预措施的各期肝癌患者生存期资料的评分方法。其stageⅠ、stageⅡ及stageⅢ期未经治疗平均生存时间分别是8.3、2.0和0.7个月(7)。Okuda评分法一直被广泛地应用,研究表明即便加上各种治疗 措施的影响,它也能有效地评估不同分期病人的预后,以至于目前各种评分方法提出及推广时均将其作为对照(6、9、10、13、14),甚至有的评分法直接将 其作为评分参数之一(11)。但是由于受当时对肝癌认识水平的影响,Okuda 评分法没有纳入一些重要的与预后有关的因素,如血管的侵犯、肿瘤的数目等等;它对肿瘤侵及范围的确定有些过大;总胆红素3mg/dl的标准也过高(18)。因此,Okuda评分对于早期肝癌的鉴别能力较差,难以将之与进展期肝癌区别开来。当前随着对肝癌高危人群随访加强及诊断水平的提高,许多肝癌在早期得到确诊,Okuda评分显得有些过时,难以满足临床需要,这也是目前出现多种分期方法的

肝癌诊治指南(试行) 一、范围 本指南规定了原发性肝癌(简称肝癌)的规范化诊治流程、诊断依据、诊断、鉴别诊断、治疗原则和治疗方案。 本指南适用于具备相应资质的市、县级常见肿瘤规范化诊疗试点医院及其医务人员对肝癌的诊断和治疗。 二、术语和定义 下列术语和定义适用于本指南。 肝细胞肝癌hepatocellular carcinoma 三、缩略语 下列缩略语适用于本指南: HCC:(hepatocellular carcinoma)肝细胞肝癌 AFP: (a-fetoprotein)甲胎蛋白 CEA: (carcinoembryonic antigen)癌胚抗原 CA19-9:(Carbohydrate Atigen 19-9)糖抗原19-9 ICG15:(Indo Cyanine Green)吲哚氰绿15分钟潴留率 HBV:(hepatitisB virus)乙肝病毒 HCV:(hepatitisC virus)丙肝病毒 TAIT:( transarterial interventional therapy)经肝动脉介入治疗 3DCRT:(3-dimensional conformal radiation therapy)三维适形放疗 IMRT:(intensity modulated radiation therapy)调强适形放疗 四、诊断依据 (一)高危因素。 有乙型/丙型肝炎或酒精性肝硬化、黄曲霉毒素接触史、饮水污染史者,是肝癌的高危人群。 (二)症状。 具备高危因素,合并肝痛、腹胀、纳差、乏力、消瘦、黄疸、腹水者,应高度警惕肝癌可能。 (三)体征。 1.多数肝癌患者无明显相关阳性体征。 2.合并高危因素者,出现肝大伴或不伴结节、上腹肿块、黄疸、腹水、脾大等,应警惕肝癌可能。 3.肝掌、蜘蛛痣、血管痣和腹壁静脉曲张等为肝硬化体征。 4.临床诊断为肝癌的病人近期出现咳嗽、喀血、骨痛、病理性骨折、左锁骨上淋巴结肿大等提示远处转移的可能。 (四)辅助检查。 1.血液生化检查 对于原发性肝癌,可能出现血液碱性磷酸酶、谷草转氨酶、乳酸脱氢酶或胆红素升高、白蛋白降低等肝脏功能改变以及淋巴细胞亚群等免疫指标的改变。2.肿瘤标志物检查 AFP(甲胎蛋白)是肝癌诊断中最好的肿瘤标记。AFP>400ng/mL一个月;或AFP>200ng/mL 持续二个月,排除妊娠和生殖腺胚胎癌者,高度警惕肝癌,应通过影像学检查确诊。

1.甲胎蛋白(AFP) AFP是早期诊断原发性肝癌最敏感、最特异的指标,适用于大规模普查,如果成人血AFP 值升高,则表示有患肝癌的可能。 AFP含量显著升高一般提示原发性肝细胞癌,70~95%患者的AFP升高,越是晚期,AFP含量越高,但阴性并不能排除原发性肝癌。AFP水平在一定程度上反应肿瘤的大小,其动态变化与病情有一定的关系,是显示治疗效果和预后判断的一项敏感指标。AFP值异常高者一般提示预后不佳,其含量上升则提示病情恶化。通常手术切除肝癌后二个月,AFP值应降至2 0ng/ml以下,若降的不多或降而复升,提示切除不彻底或有复发、转移的可能。在转移性肝癌中,AFP值一般低于350-400ng/ml。 妇产科的生殖腺胚胎癌、卵巢内胚窦癌AFP也会明显升高。AFP中度升高也常见于酒精性肝硬化、急性肝炎以及HBsAg携带者。某些消化道癌也会出现AFP升高现象。孕妇血清或羊水AFP升高提示胎儿脊柱裂、无脑症、食管atresia或多胎,AFP降低(结合孕妇年龄)提示未出生的婴儿有Down’s综合征的危险性。 正常参考值:0~15 ng/ml 2.癌胚抗原(CEA) 在正常成人的血液中CEA很难测出。CEA是一种重要的肿瘤相关抗原,70-90%的结肠腺癌患者CEA高度阳性,在其它恶性肿瘤中的阳性率顺序为胃癌(60-90%)、胰腺癌(70-80%)、小肠腺癌(60-83%)、肺癌(56-80%)、肝癌(62-75%)、乳腺癌(40-68%)、泌尿系癌肿(31-46%)。胃液(胃癌)、唾液(口腔癌、鼻咽癌)以及胸腹水(肺癌、肝癌)中CEA的阳性检测率更高,因为这些肿瘤“浸泡液”中的CEA可先于血中存在。CEA含量与肿瘤大小、有无转移存在一定关系,当发生肝转移时,CEA的升高尤为明显。 CEA测定主要用于指导各种肿瘤的治疗及随访,对肿瘤患者血液或其他体液中的CEA浓度进行连续观察,能对病情判断、预后及疗效观察提供重要的依据。CEA的检测对肿瘤术后复发的敏感度极高,可达80%以上,往往早于临床、病理检查及X光检查。 大量临床实践证实,术前或治疗前CEA浓度能明确预示肿瘤的状态、存活期及有无手术指征等。术前CEA浓度越低,说明病期越早,肿瘤转移、复发的可能越小,其生存时间越长;反之,术前CEA浓度越高说明病期较晚,难于切除,预后差。 在对恶性肿瘤进行手术切除时,连续测定CEA将有助于疗效观察。手术完全切除者,一般术后6周CEA回复正常;术后有残留或微转移者,可见下降,但不恢复正常;无法切除而作姑息手术者,一般呈持续上升。CEA浓度的检测也能较好地反映放疗和化疗疗效。其疗效不一定与肿瘤体积成正比,只要CEA浓度能随治疗而下降,则说明有效;若经治疗其浓度不变,甚至上升,则须更换治疗方案。 CEA检测还可对经手术或其他方法治疗使CEA恢复正常的病人,进行长期随访,监测其复发和转移。通常采用以下方案:术后第六周一次;术后三年内,每月一次;3-5年每三月一次;5-7年每半年一次;7年后一年一次。若发现升高,两周后再测一次,两次都升高则提示复发和转移。 正常参考值:0~5 ng/ml 3.癌抗原125(CA125 CA125是卵巢癌和子宫内膜癌的首选标志物,如果以65U/ml为阳性界限,Ⅲ-Ⅳ期癌变准确率可达100%。CA125迄今为止是用于卵巢癌的早期诊断、疗效观察、预后判断、监测复发及转移的最重要指标。CA125测定和盆腔检查的结合可提高试验的特异性。对输卵管癌、子宫内膜癌、子宫颈癌、乳腺癌和间皮细胞癌诊断的符合率也很高,良性病变阳性率仅2%。CA125水平的升高是女性生殖系肿瘤复发的信号。 动态观察血清CA125浓度有助于卵巢癌的预后评价和治疗控制,经治疗后,CA125含量可

原发性肝癌诊疗规范(2017年版) 一、概述 原发性肝癌是目前我国第四位的常见恶性肿瘤及第三位的肿瘤致死病因,严重威胁我国人民的生命和健康1,2。原发性肝癌主要包括肝细胞癌(Hepatocellular Carcinoma,HCC)、肝内胆管癌(Intrahepatic Cholangiocarcinoma,ICC)和HCC-ICC混合型三种不同病理类型,三者在发病机制、生物学行为、组织学形态、治疗方法以及预后等方面差异较大,其中肝细胞癌占到85%-90%以上,因此本规范中的“肝癌”指肝细胞癌。 二、筛查和诊断 (一)高危人群的监测筛查: 对肝癌高危人群的筛查,有助于早期发现、早期诊断、早期治疗,是提高肝癌疗效的关键。在我国,肝癌的高危人群主要包括:具有乙型肝炎病毒(Hepatitis B virus,HBV)和/或丙型肝炎病毒(Hepatitis C virus,HCV)感染、长期酗酒、非酒精脂肪性肝炎、食用被黄曲霉毒素污染食物、各种原因引起的肝硬化、以及有肝癌家族史等的人群,尤其是年龄40岁以上的男性风险更大。血清甲胎蛋白(Alpha-fetoprotein,AFP)和肝脏超声检查是早期筛查的主要手段,建议高危人群每隔6个月进行至少一次检查3。 1

(二)肝癌的影像学检查: 各种影像学检查手段各有特点,应该强调综合应用、优势互补、全面评估。 1. 超声检查(Ultrasonography, US): 腹部超声检查因操作简便、灵活直观、无创便携等特点,是临床上最常用的肝脏影像学检查方法。常规超声筛查可以早期、敏感地检出肝内可疑占位性病变,准确鉴别是囊性或实质性占位,并观察肝内或腹部有无其他相关转移灶。彩色多普勒血流成像不仅可以观察病灶内血供,也可明确病灶与肝内重要血管的毗邻关系,为临床治疗方法的选择及手术方案的制定提供重要信息。实时超声造影技术可以揭示肝肿瘤的血流动力学改变,帮助鉴别和诊断不同性质的肝肿瘤,凭借实时显像和多切面显像的灵活特性,在评价肝肿瘤的微血管灌注和引导介入治疗方面具有优势。 2. X线计算机断层成像(Computed Tomography, CT): 常规采用平扫+增强扫描方式(常用碘对比剂),其检出和诊断小肝癌能力总体略逊于磁共振成像。目前除常见应用于肝癌临床诊断及分期外,更多应用于肝癌局部治疗的疗效评价,特别对经肝动脉化疗栓塞(Transarterial chemoembolization,TACE)后碘油沉积观察有优势。同时,借助CT的三维肝体积和肿瘤体积测量、肺和骨等其它脏器转移评价,临床应用广泛。 3. 磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging, MRI): 常规采用平扫+增强扫描方式(常用对比剂Gd-DTPA),因其具有无辐射影响,组织分辨率高,可以多方位、多序列参数成像,并具有形态结合功能(包括弥散加权成像、灌注加权成像和波谱分析)综合成像技术能力,成为临床肝癌检出、诊断和疗效评价的常用影像技术。若结 2

1、甲胎蛋白(AFP)AFP是胚胎期肝脏和卵黄囊合成的一种糖蛋白,在正常成人血循环中含量极微<20μg/L。AFP是诊断原发性肝癌的最佳标志物,诊断阳性率为60%~70%。血清AFP>400μg/L持续4周,或200~400μg/L持续8周者,结合影像检查,可作出原发性肝癌的诊断。急慢性肝炎,肝硬化患者血清中AFP浓度可有不同程度升高,其水平常<300ug/L。生殖胚胎性肿瘤(睾丸癌,畸胎瘤)可见AFP含量升高。 2、癌胚抗原(CEA)癌胚抗原是从胎儿及结肠癌组织中发现的一种糖蛋白胚胎抗原,属于广谱性肿瘤标志物。血清CEA正常参考值<5μg/L。CEA在恶性肿瘤中的阳性率依次为结肠癌(70%)、胃癌(60%)、胰腺癌(55%)、肺癌(50%)、乳腺癌(40%)、卵巢癌(30%)、子宫癌(30%)。部分良性疾病直肠息肉,结肠炎,肝硬化,肺病疾病也有不同程度的CEA水平升高,但升高程度和阳性率较低。CEA属于粘附分子,是多种肿瘤转移复发的重要标志。 3、癌抗原125(CA125)CA125存在于上皮卵巢癌组织和病人血清中,是研究最多的卵巢癌标记物,在早期筛查、诊断、治疗及预后的应用研究均有重要意义。CA125对卵巢上皮癌的敏感性可达约70%。其他非卵巢恶性肿瘤(宫颈癌、宫体癌、子宫内膜癌、胰腺癌、肺癌、胃癌、结/直肠癌、乳腺癌)也有一定的阳性率。良性妇科病(盆腔炎、卵巢囊肿等)和早期妊娠可出现不同程度的血清CA125含量升高。 4、癌抗原15-3(CA15-3)CA15-3可作为乳腺癌辅助诊断,术后随访和转移复发的指标。对早期乳腺癌的敏感性较低(60%),晚期的敏感性为80%,转移性乳腺癌的阳性率较高(80%)。其他恶性肿瘤也有一定的阳性率,如:肺癌、结肠癌、胰腺癌、卵巢癌、子宫颈癌、原发性肝癌等。 5、糖类抗原19-9(CA19-9)CA19-9是一种与胃肠道癌相关的糖类抗原,通常分布于正常胎儿胰腺、胆囊、肝、肠及正常成年人胰腺、胆管上皮等处。检测患者血清CA19-9可作为胰腺癌、胆囊癌等恶性肿瘤的辅助诊断指标,对监测病情变化和复发有很大意义。胃癌、结/直肠癌、肝癌、乳腺癌、卵巢癌、肺癌等患者的血清CA19-9水平也有不同程度的升高。某些消化道炎症CA19-9也有不同程度的升高,如:急性胰腺炎、胆囊炎、胆汁淤积性胆管炎、肝炎、肝硬化等。 6、癌抗原50(CA50)CA50是胰腺和结、直肠癌的标志物,是最常用的糖类抗原肿瘤标志物,因其广泛存在胰腺、胆囊、肝、胃、结直肠、膀胱、子宫,它的肿瘤识别谱比CA19-9广,因此它又是一种普遍的肿瘤标志相关抗原,而不是

肿瘤标志物tumor marker 肿瘤标志物tumor marker是指在肿瘤发生和增殖过程中,由肿瘤细胞所产生或分泌并释放到血液、细胞、体液中,反映肿瘤存在和生长的一类物质。包括特异性标志物和广谱性标志物。能用化学、免疫和分子生物学方法进行定量地检测。包括蛋白质、激素、酶和多胺以及癌基因产物等。 肿瘤标志物的血清水平一般与恶性肿瘤的发生、发展、消退、复发等具有良好的相关性。在正常组织或良性疾病中不产生或产生极微。因此,通常通过肿瘤标志物的血清水平测定,可以获得有关恶性肿瘤的辅助诊断、疗效观察、评判预后以及预报复发等方面的信息。 肿瘤抗原可以是肿瘤标志物,但肿瘤标志物不一定是肿瘤抗原。能刺激人体产生抗体的异常物质就叫抗原,简单地说,抗原都是些不好的物质,它进入人体后能刺激人体产生相应的抗体,抗原和抗体结合能发生相应的免疫反应。外来抗原进入人体后,人体立刻会产生相应抗体,并与这些抗原斗争,抗体与抗原的斗争就是人体自我保护的一种免疫反应。 理想中的肿瘤标志物有哪些特征 ①灵敏度高,能早期发现和早期诊断肿瘤; ②特异性好,仅肿瘤患者阳性,能对良恶性肿瘤进行鉴别诊断; ③能对肿瘤进行定位,具有器官特异性; ④与病情严重程度?肿瘤大小或分期有关; ⑤能监测肿瘤治疗效果和肿瘤的复发; ⑥能预测肿瘤的预后。 但至今还没有一种肿瘤标志物能完全满足上述要求 需要强调的一点是:我们并不是只在肺癌患者中检测到这些肿瘤标志物,也就是说不能根据这些标志物的变化来确诊是肺癌或者某一种癌症甚至都不能确定是癌症,确诊还需要我们的细胞学诊断依据。 肺癌肿瘤标志物 癌胚抗原(CEA)正常参考值:血清<5ug/L。临床意义:①血清CEA升高主要见于结肠癌、直肠癌、胰腺癌、胃癌、肝癌、肺癌、乳腺癌等,其他恶性肿瘤也有不同程度的阳性率。②CEA连续随访检测,一般情况下,病情好转时血清CEA浓度下降,病情恶化

第六章原发性肝癌 【概述】 据统计,原发性肝癌是城市人口恶性肿瘤死亡的第二位,其死亡率在一些城市为 19.65 / 10 万,在农村为人口恶性肿瘤死亡的第一位,其死亡率在一些农村为22。 65 / 10 万。 我国原发性肝癌的病因主要有乙型肝炎病毒(HBV )、黄曲霉毒素、饮水污染(藻类毒素等)、丙型肝炎病毒(HCV )、某些微量元素(如硒)缺乏、酒精性肝硬化和遗 传因素、HBV 和黄曲霉毒素协同作用等。 我国肝癌病理协作组提出将原发性肝癌分为:①块状型:单块状、融合块状、多块状;②结节型;单结节、融合结节、多结节;③小癌型;④弥漫型。原发性肝癌组织学分型为:①肝细胞性肝癌;②胆管细胞性肝癌;③混合型肝癌。纤维板层型肝癌(fibrolamellar carcinoma of liver )是肝细胞性肝癌的特殊组织学亚型。 高危人群的健康普查(应用AFP 检测和B 超)是发现小肝癌和亚临床肝癌的重要方法。 【临床表现】 1.症状肝癌无明显的早期临床表现,肝区疼痛、腹胀、纳差、乏力、消瘦、腹部肿块等多为肝癌常见的中晚期症状。长时间的发热,上腹部肿块;右上腹突然剧痛而未能证实为胆囊炎、胆结石者;右肩痛按关节炎治疗无效者及不明原因的腹泻等等,应该引起注意。 对高危人群,即乙肝病毒携带者、慢性肝炎和肝硬化者,40岁以上的男性,应及时检测AFP、超声显像、CT等。有条件者应半年左右重复一次。 2.体征 (1)肝肿大:90%以上有肝肿大,质地坚硬,表面及边缘不规则,可触及大小不等的结节或巨块,大多伴有明显压痛,右上部肝癌常可致肝上界上移。左叶肝癌常在剑突下们及肿块。小肝癌常无明显体征。 (2)黄疽:由于肝细胞损害或由于癌块压迫或侵犯胆总管所致。一旦出现黄疽,表明病情已属晚期。 (3)腹水:门静脉主干癌栓引起,因肝癌结节破裂引起的常是血性腹水。在腹水较多时或右上肝癌浸润横隔时可出现右侧胸水。 3.分期肝癌的临床分期按1977年国内制定的分期标准简单明了,易于执行。,- Ⅰ期:无明显肝癌症状和体征。 Ⅱ期:超过工期标准而无Ⅲ期证据。 Ⅲ期:有明显的恶病质、黄疽、腹水或远处转移者。 国际抗癌联盟(UICC)1997年第5版原发性肝癌TNM分期如下:T1单个结节≤2 cm,无血管侵犯 T2单个≤2 cm,侵犯血管;或多个,局限一叶<2cm,未侵犯血管;或单个>2cm,未侵犯血管

原发性肝癌TNM分期(AJCC,2010年)。 T-原发病灶: Tx:原发肿瘤不能测定 T0:无原发肿瘤的证据 T1:孤立肿瘤没有血管受侵 T2:孤立肿瘤,有血管受侵或多发肿瘤直径≤5cm T3a:多发肿瘤直径>5cm T3b:孤立肿瘤或多发肿瘤侵及门静脉或肝静脉主要分支 T4:肿瘤直接侵及周围组织,或致胆囊或脏器穿孔 N-区域淋巴腺: Nx:区域内淋巴腺不能测定 N0:无淋巴腺转移 N1:区域淋巴腺转移 M-远处转移: Mx:远处转移不能测定 M0:无远处转移 M1:有远处转移 肝癌分期: I期:T1N0M0 II期:T2N0M0 IIIA期:T3aN0M0 IIIB期:T3bN0M0 IIIC期:T4,N0M0 IVA期:任何T,N1M0 IVB期:任何T,任何N,M1 中国抗癌协会肝癌专业委员会修订“原发性肝癌的临床诊断与分期标准” Ⅰa 单个肿瘤最大直径≤3cm,无癌栓、腹腔淋巴结及远处转移;肝功能分级Child A。Ⅰb 单个或两个肿瘤最大直径之和≤5cm,在半肝,无癌栓、腹腔淋巴结及远处转移;肝功能分级Child A。 Ⅱa 单个或两个肿瘤最大直径之和≤10cm,在半肝或两个肿瘤最大直径之和≤5cm,在左、右两半肝,无癌栓、腹腔淋巴结及远处转移;肝功能分级Child A。 Ⅱb 单个或两个肿瘤最大直径之和>10cm,在半肝或两个肿瘤最大直径之和>5cm,在左、右两半肝,或多个肿瘤无癌栓、腹腔淋巴结及远处转移;肝功能分级Child A。肿瘤情况不论,有门静脉分支、肝静脉或胆管癌栓和(或)肝功能分级Child B。 Ⅲa 肿瘤情况不论,有门静脉主干或下腔静脉癌栓、腹腔淋巴结或远处转移之一;肝功能

1.Okuda分期: Okuda分期[2]是以肿瘤大小、腹水有无、血清白蛋白与胆红素高低四项分为三期, 从1985年一直沿用至今,为最早使用的分期方法之一。它第一个包括了肿瘤和肝功能因子,但对肿瘤的大小估计较主观并忽略了其他一些重要的肿瘤因子,比如肿瘤是单病灶的还是多病灶的,抑或弥漫性的,是否有血管侵犯,这些与预后都密切相关。Peng Yan等人[3]认为Okuda 分期过于偏倚于胆红素。 2. 法国分期: 法国分期[4]包括卡氏评分,总胆红素,碱性磷酸酶,AFP及门脉癌栓5个参数,将患者分为三期。 它是通过对761例原发性肝癌患者的Cox回归分析建立起来的,其中47%的患者做过专科治疗,试验组中I、II、III期的1年生存率分别为79%、31%、4%,2年生存率分别为51%、16%、3%,反映了该队列包括了多数晚期患者,较适用于该期患者,而在所有原发性肝癌患者中的应用还有待阐明和观察。该分期法与Okuda和CLIP相比,纳入了功能评分和ALP,并且权重大。 3. Clip评分法: Clip评分法[5-6]包括Child-Pugh 分期、肿瘤形态、血清AFP和门脉癌栓这四个参数,这些被认为是独立的负预后因子提高了其预测能力,专家再根据分数划成7个期。在后来的前瞻性研究中,作者和其他研究机构证明有效,且与Okuda和TNM分期相比,有较好的预后能力,亚洲组报道[6]其生存率的差异比原作者的报道更明显,保证了有效性的外延。它的缺点是没有针对肿瘤分期提供适当的治疗方法,因此不用于为每个患者选择适当的治疗。Levy等人[7]用CLIP系统对257例患者的分析证明该评分系统有效,与Okuda评分和Child-Pugh相比,它增加了肿瘤标志物AFP,提高了其预后能力,他们认为CLIP系统可将预后最好的患者(CLIP 0)同即使有一个预后不佳的因子的患者区别开来。Caselitz M等人[8]将CLIP 和BCLC与 Child-Pugh, Okuda 及UICC的TNM分期比较,62例患者总的中位生存期是11.3个月,单因素分析显示Okuda, TNM, CLIP 和BCLC的分期与短的生存期关系较密切,而Child Pugh 无预后意义,多因素分析则显示只有CLIP和TNM 及HBV感染是独立危险因子。Giannini E 等人[9]对81例HCV抗体阳性的肝癌患者研究显示,无论对1年还是3年生存期的患者来说,CLIP评分和BCLC评分都较Okuda分期好。Zhao WH等人[10] 对术后病人做了回顾性研究,在这研究中,门脉癌栓是通过显微镜观察来确定的,结果显示1年, 3年, 5年, 7年和10年术后无病生存率分别为57.2%, 28.3%, 23.5%, 18.8%及17.8%, CLIP0,1,2,3,4-5期的中位生存期分别是28个月, 16个月,10个月, 4个月及5个月,109名患者早期复发,16名晚期复发。卡方检验示肿瘤大小,微小卫星灶,血管侵犯,肿瘤类型(单个,多发,弥漫),肿瘤比例,TNM分期,CLIP及切缘不干净是早期复发危险因子,而CLIP评分和Child-Pugh分期是晚期复发因子。他们认为CLIP评分对于行根治术的肝癌患者的复发早晚的预后能力非常好。 4. BCLC 分期: BCLC [11]是由巴塞罗那组通过几个队列研究和随机对照研究所建立起来的,它不是一个根据分数来分期的系统,而是由几个研究所得出的独立预后因子组成的一个分期系统,综合了PS 评分、肿瘤数目及侵犯、Okuda分期和Child-Pugh分期。BCLC不单只是肝癌的分期,更提供了不同时期的治疗选择,被提议是最好的治疗指南,特别是对于可以行根治性治疗的早期患者.然而,目前它还没有后续的相关研究来支持此种分类。Peng Yan等人[3]认为没有症状、血管侵犯及肝外转移的早期患者(Stage A)可积极治疗;而单个肿瘤、无临床门脉高压表现及有正常胆红素的患者(Stage A1)则应先行手术治疗;单个肿瘤、有临床门脉高压表现及有正常胆红素的患者(Stage A2),即使有OLT指征,也可行手术切除;有临床门脉高压表现及高胆红素的患者(Stage A3-4)则不手术治疗,而是OLT或经皮肝穿刺局部治疗;Stage B