传感器在热处理中的应用

一、传感器与金属热处理的关系

目前热处理工艺并没有如人们想象的那样普遍可以得到控制,而热处理工艺的高可靠性对人们的生产生活是非常有用的。热处理过程中一些重要参数有:炉膛温度、工件温度、气氛的碳式、碳流量或氮流量、气流、炉压、油淬温度、淬火油搅拌和淬火激烈程度。

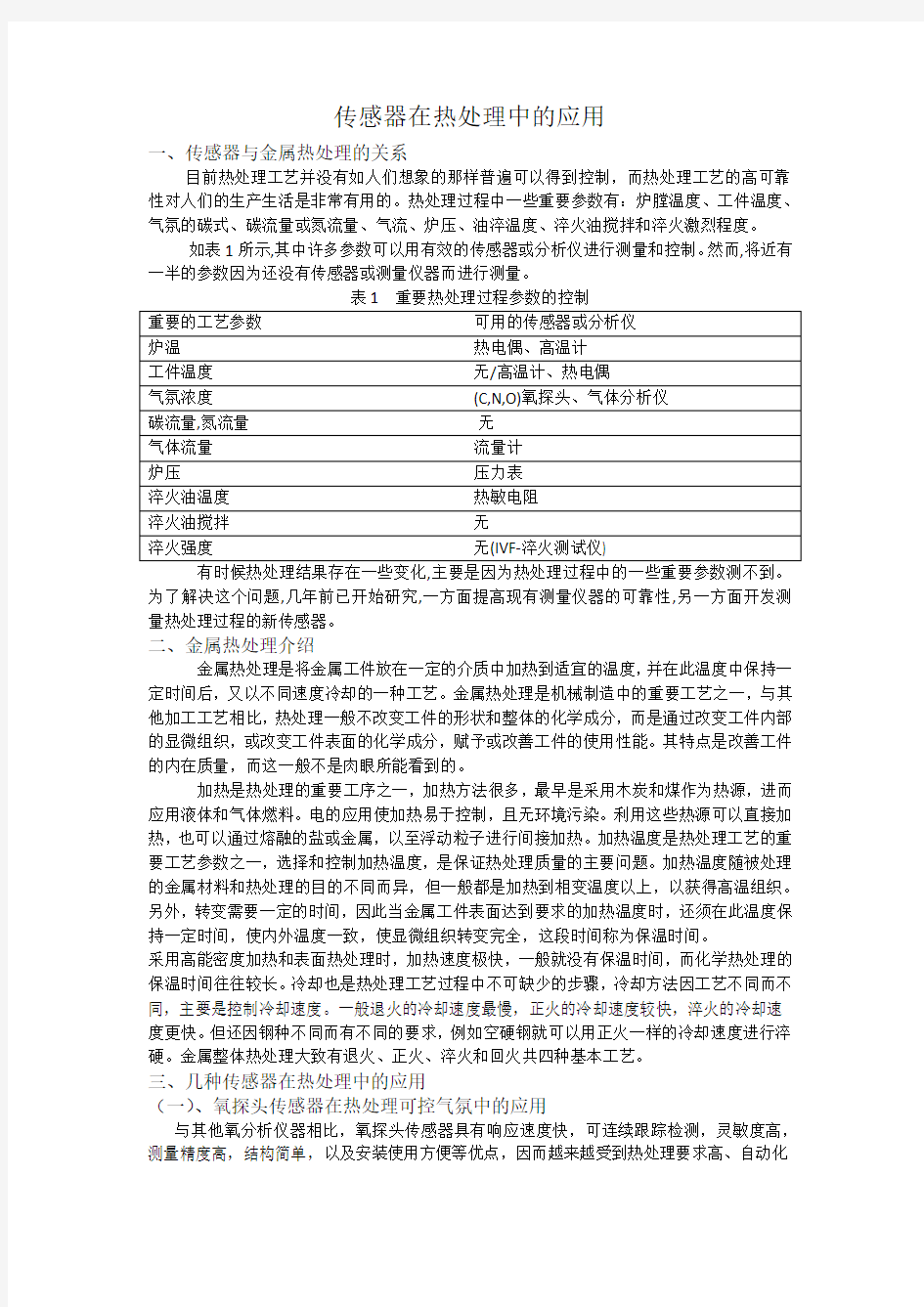

如表1所示,其中许多参数可以用有效的传感器或分析仪进行测量和控制。然而,将近有一半的参数因为还没有传感器或测量仪器而进行测量。

表1重要热处理过程参数的控制

有时候热处理结果存在一些变化,主要是因为热处理过程中的一些重要参数测不到。为了解决这个问题,几年前已开始研究,一方面提高现有测量仪器的可靠性,另一方面开发测量热处理过程的新传感器。

二、金属热处理介绍

金属热处理是将金属工件放在一定的介质中加热到适宜的温度,并在此温度中保持一定时间后,又以不同速度冷却的一种工艺。金属热处理是机械制造中的重要工艺之一,与其他加工工艺相比,热处理一般不改变工件的形状和整体的化学成分,而是通过改变工件内部的显微组织,或改变工件表面的化学成分,赋予或改善工件的使用性能。其特点是改善工件的内在质量,而这一般不是肉眼所能看到的。

加热是热处理的重要工序之一,加热方法很多,最早是采用木炭和煤作为热源,进而应用液体和气体燃料。电的应用使加热易于控制,且无环境污染。利用这些热源可以直接加热,也可以通过熔融的盐或金属,以至浮动粒子进行间接加热。加热温度是热处理工艺的重要工艺参数之一,选择和控制加热温度,是保证热处理质量的主要问题。加热温度随被处理的金属材料和热处理的目的不同而异,但一般都是加热到相变温度以上,以获得高温组织。另外,转变需要一定的时间,因此当金属工件表面达到要求的加热温度时,还须在此温度保持一定时间,使内外温度一致,使显微组织转变完全,这段时间称为保温时间。

采用高能密度加热和表面热处理时,加热速度极快,一般就没有保温时间,而化学热处理的保温时间往往较长。冷却也是热处理工艺过程中不可缺少的步骤,冷却方法因工艺不同而不同,主要是控制冷却速度。一般退火的冷却速度最慢,正火的冷却速度较快,淬火的冷却速度更快。但还因钢种不同而有不同的要求,例如空硬钢就可以用正火一样的冷却速度进行淬硬。金属整体热处理大致有退火、正火、淬火和回火共四种基本工艺。

三、几种传感器在热处理中的应用

(一)、氧探头传感器在热处理可控气氛中的应用

与其他氧分析仪器相比,氧探头传感器具有响应速度快,可连续跟踪检测,灵敏度高,测量精度高,结构简单,以及安装使用方便等优点,因而越来越受到热处理要求高、自动化

程度高的设备制造企业的重视。

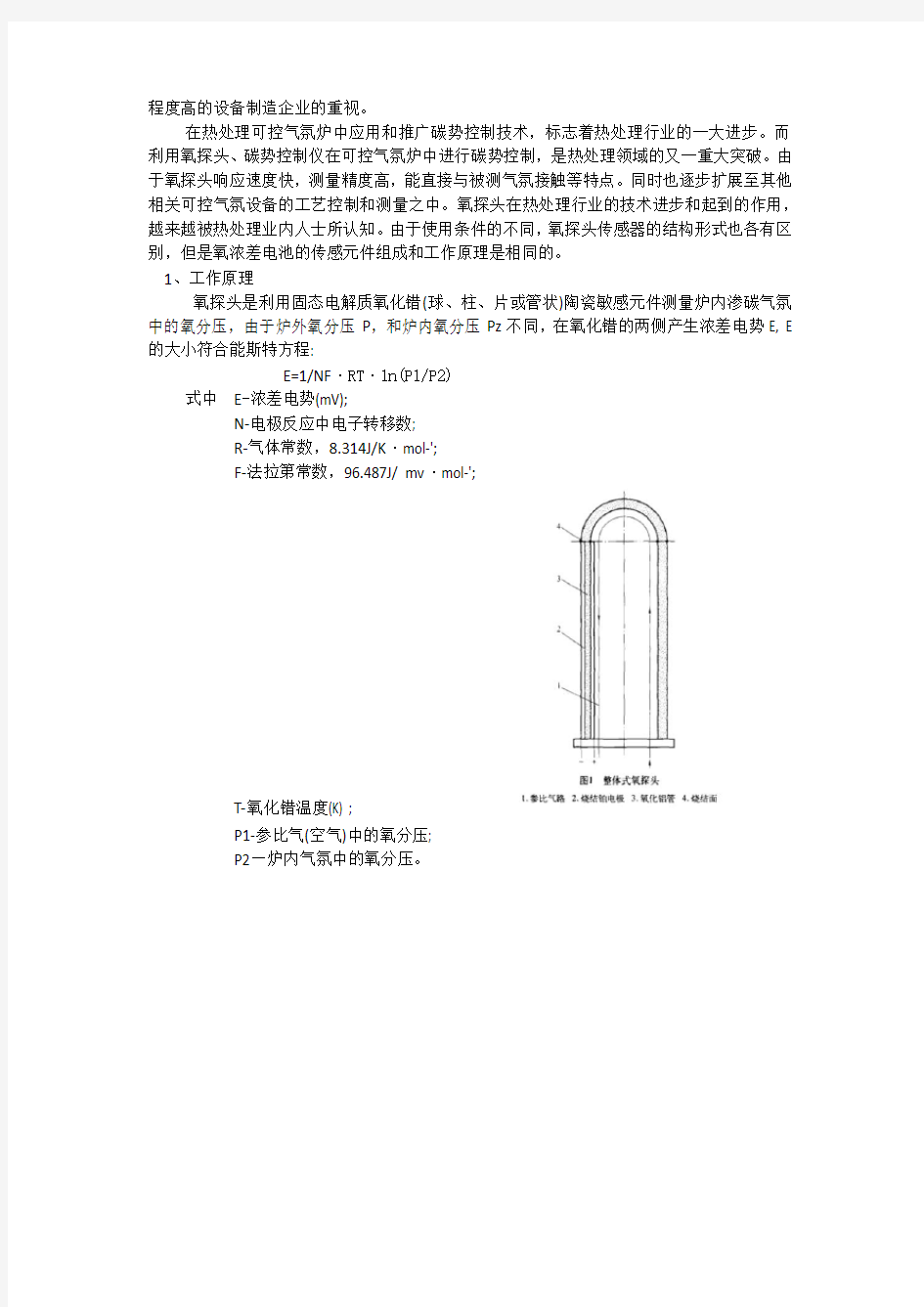

在热处理可控气氛炉中应用和推广碳势控制技术,标志着热处理行业的一大进步。而利用氧探头、碳势控制仪在可控气氛炉中进行碳势控制,是热处理领域的又一重大突破。由于氧探头响应速度快,测量精度高,能直接与被测气氛接触等特点。同时也逐步扩展至其他相关可控气氛设备的工艺控制和测量之中。氧探头在热处理行业的技术进步和起到的作用,越来越被热处理业内人士所认知。由于使用条件的不同,氧探头传感器的结构形式也各有区别,但是氧浓差电池的传感元件组成和工作原理是相同的。

1、工作原理

氧探头是利用固态电解质氧化错(球、柱、片或管状)陶瓷敏感元件测量炉内渗碳气氛中的氧分压,由于炉外氧分压P,和炉内氧分压Pz不同,在氧化错的两侧产生浓差电势E, E 的大小符合能斯特方程:

E=1/NF·RT·ln(P1/P2)

式中E-浓差电势(mV);

N-电极反应中电子转移数;

R-气体常数,8.314J/K·mol-';

F-法拉第常数,96.487J/ mv·mol-';

T-氧化错温度(K) ;

P1-参比气(空气)中的氧分压;

P2—炉内气氛中的氧分压。

2、工件温度

氧探头的工作温度一般为800~1100℃,其额定下限工作温度为800℃,必须在这个温度以上才能使用,此时反映的氧势值才是正确的,这是由氧化锆电解质特性所决定的。

(二)、热电偶在金属热处理

1、温度传感器的选择

温度传感器是把非电量温度转换成电信号的传感器,按测温的方式,可分为接触式和非接触式两大类。接触式温度传感器,包括热电偶、热电阻、PN结温度传感器、热敏晶体管、可控硅和集成温度传感器。非接触式温度传感器,包括利用塞贝克效应制成的红外吸收型温度传感器和MOSFET红外探测器。热电偶温度传感器相对于热敏电阻等其他温度传感器,具有温度控制精度高,温控点调节方便,本身结构简单等特点,适合工业电热装置。由于金属热处理需要的温度为中高温,不需要特别高的温度,所以系统采用在中高温下精度高的温度传感器。镍铬-镍铝热电偶,在600-1000℃范围内,是精度最高的温度传感器之一,允许误差只有1±0.75,短期工作最高温度为1200℃。该热电偶使用温区宽,上限温度在廉价金属热电偶中是最高的,热导率低,且其正常工作温度范围大于系统的控温范围,即使系统发生故障,短期超温运行也可正常工作,不至于损坏,故本系统中采用K型镍铬一镍铝热电偶作为温度传感器。

2、温度检测电路与放大电路

由于热电偶产生的热电势,是由冷热端的温度差而产生的,输出热电势是根据冷端温度为0℃时所得到的,而实际上热处理炉的工作环境温度是很不稳定的,也不可能使冷端温度一直处于0℃,因此冷端温度也不是稳定的,产生的热电势也是不稳定的。所以在变送器的放大电路中,需要设计一个冷端温度补偿电路。当然,也可以用软件的方法,对其进行补偿。为了简化程序,在本设计中采用IC温度传感器AD590对冷端温度进行温度补偿,能够达到同样的效果。

在此电路中,只要运放A1和A2性能对称(主要指输入阻抗和电压增益),其漂移将大大减小,具有高输入阻抗和高共模抑制比,对微小的差模电压很敏感,适宜于测量远距离传输过来的信号,因而十分易于与微小输出的传感器配合使用。RW是用来调整放大倍数的外接电阻,在此用多圈电位器,参数应满足AV大于100。本文电路中A1、A2采用低漂移高精度运放OP-07芯片,其输入失调电压温漂和输入失调电流温漂都很小,广泛应用于稳定积分、精密加法、比校检波和微弱信号的精密放大等。OP- 07要求双电源供电,使用温度范围0~70℃,一般不需调零。后级运放A3则可用较廉价的μA741芯片,要求双电源供电,供电范围为±(3 ~18) V,典型供电为±15 V,一般应大于或等于±5V,其内部含有补偿电容,不需外接补偿电容。

为防止热电偶由于温度超出范围,产生过大的电势对后级电路的破坏,在热电偶接入第一级运放前,要接入一缓冲电路,如图2所示的输入端电容C1. C2是对输入信号进行滤波,钳位二极管D1.D2起保护作用,避免输入线路故障时瞬态尖峰干扰损坏运放和后级电路。输入电压送入采样保持、A/D转换电路转换后,由单片机进行数据处理。

通过以上的热电偶冷端补偿措施和采用的温度检测电路、放大电路的设计,以及MAXI 97A/D转换和P80C58单片机的采用,实现了对温度的准确测量,进而保证了金属热处理中对温度控制的效果。

(三)、新工业炉工艺传感器在热处理炉中的应用

1、淬火强度的监控

在液体淬火体系中,淬火液的温度是至今唯一能够控制的参数。所有其他的参数也会影响冷却系统的淬火强度,例如流过工件区油的流量和流速,淬火液的化学组分可能变化,这些都完全没有监控。

热处理车间偶然做的检测只是用IVF碎火检测仪加到液体淬火体系上测淬火液的淬火强度。由于这种检测方法需要烧尽炉内气氛,要停炉,所以这种试验大约每一年只能做二次。而且IVF碎火检测仪是纯手工操作,检测条件会变化,系统在一定程度上的重现性是有疑问。

试验所有淬火三个阶段(蒸发阶段、沸腾阶段和对流阶段)的传冷和冷速曲线,然后将它们与先前测的曲线做比较,可以检查出淬火液是否老化。由于用手握传感器,在淬火槽的位置和上一次检测的位置可能只有一点偏差,就难以注意到扰动系统的任何变化。IVF淬火检测仪的最大缺点是不能自动连续地监控淬火液。

一项名为“流体-淬火-传感器”新开发的传感器能克服这个缺点。开发这个系统的设计思想是:只在冷却周期的低温部分测量淬火强度,这部分淬火是所谓“对流冷却”。这个限制可以有效地监测搅拌的影响,主要反映在冷却曲线的传导冷却部分,也就是传感器能浸没在淬火液中保持没有任何机械驱动的运动。而且在整个期间可以用有限的电源加热,不必担心传感器表面的淬火油分解。

传感器依据的理论和工作原理示意图见图。

传感器主要包括二个温度传感器,测量传感器的两个绝热区的温度。在低温区,用恒定的电加热升高温度。所以这个区域内的温度传感器始终指示比没有加热区内的传感器温度要高,液体的温度是直接测得。二者的温差取决于对流热量的损耗,例如取决于淬火系统的搅拌功率。搅拌功率越大,两支热电偶之间的温差就越小。

所以,从传感器获得的热量,即热传导系数直接与温差成反比。采用流体-淬火-传感器,就可能直接检查液体淬火系统的搅拌质量,也能直接测量出对流冷却阶段的热传导系数。

下图表明了传感器对淬火系统搅拌能力变化响应的灵敏性(两只温度传感器之间的温差)。任何搅拌器速度的改变都能直接导致传感信号的明显变化。在炉子的控制系统中,流体碎火传感器对温差的变化能全程连续监控,且能用作相应的评估。

不同扰动条件下流体-淬火-传感器的响应性能

配置多个搅拌器的流体淬火系统,紧靠每个搅拌器应安装一只流体淬火传感器,确保直接监测任何一只搅拌器是否失灵。

传感器的另一种用途,作为实际淬火条件的连续监测装置,在整个淬火槽中能分析流体的均匀性。因此,流体淬火传感器浸没在淬火槽中的不同位置,采集相应的温差信号。推导出实际传热分布的三维图。利用这个图优化淬火的均匀性,达到减少硬度和变形的分散。下图是比较两个不同流体淬火槽传热分布的例子。

2、气体(流量传感器)

就像液体淬火系统一样,气体淬火系统中淬火的强度经常无法测量。目前只有将炉料热电偶直接和工件接触,或和炉料中的模拟工件接触,然后在冷却过程中得到相应的炉料冷却曲线。这种方法的缺点是手工操作,有时这些热电偶会接触不好。其次这些炉料热电偶只测出冷却曲线上有限的值。这些冷却曲线唯一的用处是,与先前有相同炉料参数、和相同冷却条件的炉料作对比。如果炉料大小和冷却条件发生变化时(较薄的截面厚度),就不可能将这次的炉料和以前的炉料的冷却曲线做比较。

所有的这些局限由新开发的流量传感系统(Ipsen-Liscic传感器)克服了。这种传感器是在一只奥氏体钢制的圆柱体内含三支和传感器内部连接的热电偶,测量两个近表面的温度和中

心温度。此传感器放在炉料的顶上,几支热电偶插入和炉子连接的安装座内,因此气淬过程中能给出相应的冷却曲线、冷速曲线、热流量和热传导系数。

下图是流量传感器的示意图和原理,通常根据测得的冷却曲线和冷速曲线计算在流量传感器表面的热流量和热传导系数。数学模型的主要步骤是:根据测得的近表面温度,通过表面的热流量(与表面的温度梯度成正比)计算表面温度,最后一步是算热传导系数。为了计算热传导系数还需要气体的温度,气体的温度也是用附加了第四支热电偶的流量传感器测量,此热电偶与传感器的外部环境接触。

整个流量传感器系统由以下三个部分组成:流量传感器,数据记录系统,它连续记录冷却过程中四支热电偶的数据。CD盘上数学模型的软件能在任何笔记本电脑上运行,并能连到数据记录系统。

四、结语

在过去的几年间,由于新型传感器的发展,热处理工艺的可靠性得到很大的提高,克服了不可靠的气氛工艺控制和监控淬火强度不足的缺点。

用剩余碳势测量仪,一种能控制渗氮和碳氮共渗中气氛势的新型氢氮传感器和在渗氮中直接测量化合物层长大的在线测量的动态传感器,改善了气氛程控的可靠性。

液体淬火系统中,在淬火液的搅拌液流中直接安装液体碎火传感器大大增强了淬火系统的可靠性,这些液体碎火传感器测量淬火过程中对流的热传导系数,当有偏离时能直接发出警报。

在气体淬火系统中,新型流量传感器不仅保证淬火条件在每批炉料中都有重现性,而且传热的数学模型能够预测出其他截面尺寸的其他炉料和其他材料的淬火结果。尽管这些先进的技术已经大大提高了热处理工艺的可靠性,但是还必须增加这些传感器和传感系统、所需要传输测量仪,例如碳流量传感器和氮流量传感器,都是正在研究的方向。

五、参考文献和注释

1、沈强、氧探头传感器在热处理可控气氛中的应用及维护、《金属加工热加工》、2012年增刊。

2、M.Lohrmann、新工业炉工艺传感器在热处理中的应用、《国外金属热处理》、2004年10月、第25卷第五期。

3、1672-545X(2010) 01-0159-03、黄安春、热电偶在金属热处理温度控制系统中的应用、《装备制造技术》、2010年、第1期.

金属1401 张藤贤

课程综述 08自动化(2)班 0805070124 随着大三分专业被分到自动化这个专业后,首先接触的课程就是自动化检测技术。作为一门动手能力要求比较高的课程,这门课也配套了相应的实验课程。回味这学期的自动检测技术这门课的学习,按照自己的学习计划学习起来还是比较从容的。自动检测技术是自动化科学技术的一个重要分支科学,是在仪器仪表的使用、研制、生产、的基础上发展起来的一门综合性技术。自动检测就是在测量和检验过程中完全不需要或仅需要很少的人工干预而自动进行并完成的。实现自动检测可以提高自动化水平和程度,减少人为干扰因素和人为差错,可以提高生产过程或设备的可靠性及运行效率。 对于自动检测技术这门课,我觉得很重要的就是学习计划,不管做什么事都应该有一个计划,大到自己的学习生涯规划,小到自己的一天什么时刻该做什么,这样你才能做到有的放矢。作为一门自动化专业重要的课程,学好这门课是必须的。关于学习计划,我觉得每天课后的复习工作是很重要,这有助于我们对新知识的理解和吸收。大学里要充分利用各种资源,比如说图书馆、学术论坛、网络资源等。网络这种全新的学习形式具有开放性、互动性、网络性、虚拟性的特点,为我们的自主学习,教师的教学提供了许多便利条件。目前,互联网上学习资源中,管理方面的资源极为丰富;收费、互助、免费应有尽有。当然如何有效利用这些资源,是我们必须重视的问题,不适当的选择,会浪费精力,浪费时间,我们要选择适合自己的资源进行学习,这样才能做到事半功倍。还有就是一个老师每次布置的小设计论文,每次的设计论文感觉都是对自己所学到的知识的一些升华,在原有知识的基础上进行设计,利用课本知识缩学到的东西应用到实际的设计当中去。这是一项很好的作业,让我们在学到基础知识的前提下,能够活用。 自动检测的任务:自动检测的任务主要有两种,一是将被测参数直接测量并显示出来,以告诉人们或其他系统有关被测对象的变化情况,即通常而言的自动检测或自动测试;二是用作自动控制系统的前端系统,以便根据参数的变化情况做出相应的控制决策,实施自动控制。自动检测技术主要的研究内容:自动检测技术的主要研究内容包括测量原理、测量方法、测量系统、及数据处理。测量系统:确定了被测量的测量原理和测量方法后,就要设计或选用装置组成测量系统。目前的测量系统从信息的传输形式看,主要有模拟式和数字式两种。模拟式测量系统:模拟量测试系统是由传感器,信号调理器,显示、记录装置和(或)输出装置组成。数字式测量系统:数字式测量系统目前主要是带微机的测量系统,是由传感器、信号调理器、输入接口、中央处理器组件、输出接口和显示记录等外围设备组成。检测技术的特点:实时性强、精确度高、可靠性高、通道多、功能强。 关于自动化专业而言,自动化检测技术对学生动手能力要求比较高,所以有关和自动检测技术的实验课也是尤为重要的一项。实验课的课前准备工作必须充

土木工程结构试验与检测总结 衣食住行是人类生活的主要方面,其中住虽然不是最重要的,却也是必不可少的。而这学期学习的土木工程结构试验与检测让我了解到一个建筑的来之不易,更让我了解到建筑质量的重要性。结构试验与检测是一项科学实践性很强的活动,是研究和发展工程结构新材料、新体系、新工艺,也是探索结构设计新理论及验证实体结构的受力性能、承载力和可靠性的重要手段。 通过学习这门课程,我了解到了建筑结构检测和试验的任务,目的,定义和作用,也了解到进行土木工程结构试验与检测的工具,比如重物加载的方法及相关的加载设备、液压加载的方法及相关的加载设备、加载辅助设备、试件支承装置。 结构试验是以工程结构、构件或者结构模型为对象,以试验仪器设备为工具,以各种测试技术为手段,通过试验方式量测结构受载后的各种参数(位移、应力、应变、裂缝、振幅、频率、加速度等),据此,对结构物的工作性能作出评价,对建筑物的承载能力、安全性能作出正确的评定,确定结构对使用要求的符合程度,并用以检验和发展结构的计算理论。根据不同的试验目的、荷载性质、试验对象、试验场所、构件破坏与否、荷载作用时间等不同因素进行分类,可以为研究性试验和检测性试验、静力试验和动力试验、实体(原理)试验和模型试验、试验室试验和现场试验、破坏性试验和非破坏性试验,以及短期荷载试验和长期荷载试验。 1、研究性试验和检测性试验 根据试验目的,可分为研究性试验和检测性试验。 (1)研究性试验 研究性试验具有研究、探索和开发的性质。其目的在于验证结构设计的某一理论,或验证各种科学的判断、推理、假设及概念的正确性。或是为了创造某种新型结构体系及其计算原理,而系统地进行的试验研究。 研究性试验一般都是在室内进行,需要使用专门的加载设备和数据测试系统,以便对受载试件的变形性能作连续观察、测量和全面的分析研究,从而找出其变化规律,为验证设计理论和计算方法提供依据。这类试验通常研究以下几个方面的问题。

桥梁检测论文:桥梁检测技术研究 【摘要】桥梁在长期的使用过程中不免会发生各种结构损伤。损伤的原因可能是人为因素,也可能是自然灾害。此外随着我国交通建设的迅速发展,交通运输量大幅度增加,行车密度及车辆载重越来越大,这也可能因为超载而造成桥梁结构的损伤继而加剧其自然老化。这些因素均导致了桥梁承载能力和耐久性的降低,甚至影响到运营的安全,由此而引起的一系列问题都需要相应的维修、改造和加固来解决,而这些工作又必须在对桥梁结构详细和系统的检测的基础上才能妥善进行。 【关键词】桥梁检测;荷载试验;静载试验;动载试验 1.桥梁表观检查分析与评价 表观检查包括桥梁整体与局部构造几何尺寸的量测、结构病害的检查与量测等,表观检查的项目和要求对不同的桥型有不同的侧重点。表观检查要达到可以定量反映桥梁结构状况,依据相关规范评定桥梁技术等级的要求。结构资料的调查包括了解桥梁的原结构设计、施工工艺及过程以及桥梁的结构维修养护历史等。 材料检测主要是指桥梁结构材料的无损或微损检测。对于钢筋混凝土桥梁来讲,主要是混凝土与钢筋的相关检测,包括混凝土的强度等级、碳化深度、与耐久性有关的含碱量

和氯离子含量,以及钢筋的锈蚀状况、保护层厚度测试等。表观检查和材料检测技术及相关测试仪器设备发展很快,是桥梁无损检测的重点研究领域。测试仪器设备及相关技术研究在国外桥梁无损检测研究方面占有很大的比重,相继研制成功或正在研制融合电、磁、雷达、数字信号处理等相关学科的高技术成套测试仪器和设备。如用于桥面板检测的双频带红外线自动温度成像系统;用于桥面板检测的探地雷达成像系统;整桥测量的激光雷达;整桥测量的无线电脉冲转发器等。 2.桥梁承载力的荷载检测法 2.1静载试验检测方法 静载试验检测法通过对桥梁进行静载试验,量测与桥梁结构性能相关的参数,与桥梁工作性能相关的主要参数有变形、挠度、应变、裂缝等。通过静载试验,可测出这些参数,从而分析得出结构的强度、刚度及抗裂性能,据此判断桥梁的承载能力。混凝土桥梁的静载试验,一般需进行以下测试内容: (1)结构的竖向挠度、侧向挠度和扭转变形。每个跨度内至少有3个测点,并取得最大的挠度及变形值,同时观测支座下沉值。有时测试也为了验证所采用的计算理论,要实测控制截面的内力、挠度纵向和横向影响线。

2301436245 传感器与检测技术论文 1、传感器的定义、组成、分类及基本特征。 传感器源自“感觉”一词。人类的“五官”可以说就是最原始的传感器。 它是一种能够感受被测量信息同时又能够将感受到的被测量信息按照一定的规律转换或电、信号或其他所需形式的信号输出,以达到便于传输、处理、显示和控制等目的的检测装置。 从各行各业到日常生活,传感器几乎是无处不在,无处不用,其主要作用就是信息的采集和获取。在现代工业生产尤其是自动化生产过程中,要用各种传感器来监视和控制生产过程中的各个参数,使设备工作在正常状态或最佳状态,并使产品达到最好的质量。因此可以说,没有众多的优良的传感器,现代化生产也就失去了基础。 传感器也称为变换器、换能器、变松器、发送器与探测器等,由于传感器元件的输出信号往往都非常微弱,传感器在除敏感元件两大组成部分之外,所以还必须加入转换电路以便对弱小的信号进行放大。另外,还应有辅助电源,以供传感器和转换电路工作。随着集成电路技术在传感器应用中的深入,传感器的各个组成部分可以集成在同一半导体芯片上,构成集成传感器。 传感器种类众多,原理各异分类方式也不尽相同。按输入被测量进行分类,一般可分为速度传感器、温度传感器、位移传感器、压力传感器等。这种分类方法直接反应了检测的目的;按输出量形式可分为数字传感器与模拟传感器两类;按工作机理可分为结构型和物性型;按转换原理可分为电阻式、电容式、电感式、压电式、光电式、热点式传感器等;按信息的传递方式可分为能量转换传感器与能量控制型传感器两类。 随着计算机辅助设计,辅助制造技术,集成电路技术和微机械电子系统技术等新技术以及新工艺、新材料的应用,出现了精度更高,性能更优、用途更广的现代传感器。现代化传感器正在向智能化、集成化、多功能化方向发展。 传感器有其基本特性,可分为静态特性和动态特性。静态特性是指静态信号作用下的输出输入关系特性,而所谓动态特性是指动态信号下的输入输出关系特性。衡量传感器其静态特性优劣的重要性能指标线是性灵敏度、迟滞、重复性、分辨率与稳定性。 传感器它是一种能够感受被测量信息的,在检测系统中传感器有着广泛的应用,现代自动检测是以计算机技术为核心,以传感器技术为基础构成的。 检测系统的各个组成部分是以信息流的过程进行划分的。传感器处于整个系统的第一个环节,其作用是将直接感受到的被测量转换为容易进行测试的电信号或其他所需形式的信号。检测技术是科学实验中必不可少的手段。任何一项现代自然科学成就或技术发明,总是通过检测技术获取大量准确的数据。检测技术能够涉及的测量范围与能够达到的测量精度,很大程度上决定着现代科技进步的深度与广度。如在国防科技中,没有检测技术,导弹发射与卫星上天是不可能的。利用检测技术处理获取的数据信息,能对产品的质量和性能做出客观的评价,为工艺人员进行制造工艺提供依据。在现在大工业生产中,如果没有检测技术,新设备的研制以及复杂工艺流程的具体实现是不可能的。 传感器的应用作为自动检测的首要环节,进行正确的选用是首先要考虑的。在选用传感器时,不能片面追求其线性度好、灵敏度高、迟滞小、重复性优、分辨力强,而是应该根据检测的具体要求和条件,保证主要性能指标满足要求即可,即选用时应遵循下列几项原则:考虑检测系统内部的要求;考虑检测系统外部的条件;考虑传感器自身的技术指标。 传感器作为感知、获取和检测信息的窗口,提供着人类赖以进行判断、决策与处理所必

食品微生物检验技术课程文献综述 题目: 常见致病菌导致的食物中毒及其检测姓名: 木日西提江 学院: 新疆农业大学食品科学与药学学院专业: 食品科学 班级: 071班 学号: 074031156 指导教师: 王伟 2010年12 月7 日

常见致病菌导致的食物中毒及其检测 摘要:食品安全与食源性疾病已成为一个全球性的重大公共卫生问题,而食物中毒作为最典型的一大类食源性疾病更得到了世界各国政府的广泛关注与重视。凡是导致机体正常生理功能破坏,引发机体病理改变甚至死亡的物质被称为毒物。毒物随食物或毒物被当作食物进入人体引起的中毒被称为食物中毒。本文以常见致病菌导致的食物中毒为出发点,对常见食物中毒分为化学性、有毒动植物中毒、微生物性三大类,叙述其中毒原理及常见症状,描述食物中毒的发病原理,发病症状,检验方法(包括快速检验)。并详细描述微生物的快速检测。 关键字致病菌沙门氏菌检验快速检验 正文 食物中毒是指吃了不洁或有毒食物而导致的疾病。通常在吃了有问题的食物1至72小时内发病,病情严重者可以致命。食物中毒一般分为化学性、有毒动植物中毒、微生物性(包括细菌性和真菌性食物中毒)。 一、化学性食物中毒 化学性食物中毒是指误食有毒化学物质,如鼠药、农药、亚硝酸盐等,或食入被其污染的食物而引起的中毒。发病率和病死率均比较高。中毒症状急性中毒有心悸,面颈、四肢肌肉颤动,有手抖甚至不能站立,头晕,乏力,原有心律失常的患者更容易发生反应,心动过速,室性早搏,心电图示S-T段压低与T波倒置。其中常见的化学性食物中毒有: (一)毒鼠强中毒:毒鼠强毒性极大,对人致死量5—12毫克。一般在误食10-30分钟后出现中毒症状。轻度中毒表现头痛、头晕、乏力、恶心、呕吐、口唇麻木、酒醉感。重度中毒表现突然晕倒,癫痫样大发作,发作时全身抽搐、口吐白沫、小便失禁、意识丧失。 (二)亚硝酸盐中毒:俗称“工业用盐”。摄入亚硝酸盐0.2-0.5克就可以引起食物中毒,3克可导致死亡。发病急,中毒表现为口唇、舌尖、指尖青紫等缺氧症状,重者眼结膜、面部及全身皮肤青紫。自觉症状有头晕、头痛、无力、心率快等。急救处理:催吐、洗胃和导泻以消除毒物;应用氧化型亚甲蓝(美蓝)、

随着我国经济社会的不断发展,专业学位研究生教育发展迅速,培养规模不断扩大,已占据研究生教育的50%左右。如何切实提高专业学位研究生培养质量是一个迫切需要研究的现实课题[1]。2013年11月,教育部、人力资源社会保障部发布了《关于深入推进专业学位研究生培养模式改革的意见》,提出“以职业需求为导向,以实践能力培养为重点,以产学结合为途径,建立与经济社会发展相适应、具有中国特色的专业学位研究生培养模式”。因此,专业学位研究生培养必须做到需求导向,引行业、企业主动参与研究生全过程培养,这是实现专业学位研究生教育的出路,也是根本。土木工程专业兼具工程性、技术性和实践性,要求专业学位研究生教育更加注重科学研究的实际应用性和社会服务性,培养需求导向型研究生[2]。因此,为提升土木工程专业学位研究生的实践能力和综合素质,必须从需求导向角度出发在培养目标和方法上建立校企协同联合培养机制。盐城工学院土木工程学院联合省内外高校开展研究生培养,通过研究工作站建设,构建了需求导向型土木工程研究生校企协同培养模式,为地方应用型高校研究生培养进行了初步探索,取得了一些经验。 一、需求导向与校企协同的内涵 (一)需求导向。我国人才培养形成了一系列导向理论,如学业导向、能力导向、就业导向、供给导向、实践导向,等等,这些理论从不同角度阐述了人才培养的方向。需求导向理论由国外学者率先提出,并逐步引入我国,逐渐在国内形成了“以需求为导向”的人才培养模式,强调“能力为本,理论与实践并重,产学合作共同培养人才”[3]。在专业学位研究生培养过程中,所谓需求导向,就是高校结合社会需求和市场需要,有意识地引导并创造条件使研究生进行理论学习和实践培养,调整研究生的知识结构,提高研究生的实践能力,使其成为适合社会发展的高素质应用型人才,以满足外在需求,创造更大效益。因此,需求导向综合了能力导向、实践导向、就业导向等理论,非常适合专业学位研究生的培养。(二)校企协同。校企协同在国外称之为“合作教育”,由美国学者赫尔曼?施奈德于1906年在美国辛辛那提大学首先提出,在人才培养的实践中校企协同的内涵不断扩大[4]。清华大学于1995年在国内首先成立与企业合作委员会,在人才培养、科技研发及成果转化等方面发挥了积极作用,专业学位研究生培养同样离不开校企协同,即在现代教育思想与理论的指导下,高校与企业资源及其教育力量主动协调、紧密合作、形成合力,利用各自的目标和优势,校企双方结合人才培养、企业需求对研究生的科研创新能力实施同步培养,以实现人才培养效果的最优化,克服了高校在培养专业型人才方面与社会、企业需求之间存在的差距,也培养了研究生的创新精神、创新能力、实践能力。 二、“双基”研究生培养模式的基本框架 专业学位研究生的培养是一个系统工程,这里分别介绍基于需求导向和基于校企协同(简称“双基”)的研究生培养模式。(一)基于需求导向的培养模式。专业学位研究生的培养应当注重实践创新能力的培养,应当基于企业、行业的现实需求,为此,不仅需要研究生在高校环境里通过理论学习、学术交流获得专业知识的积累,同时,在企业里由企业导师全过程指导参与实践项目,并通过实践考核获取学分,实现高校、企业的双重培养贯穿研究生的知识、能力、素质培养的全过程,全面提升基于需求导向的研究生实践能力和创新能力。基于需求导向的专业学位研究生培养模式的框图如图1所示。(二)基于校企协同的培养模式。专业实践是专业学位研究生培养的重要环节,这就需要高校和企业的协同培养,通过校企协同在实践中培养研究生解决实际问题的意识和能力,从而在实践中提升职业胜任力,图2为基于校企协同的专业学位研究生培养模式的框架,主要包括校企共同参与的研究生教学指导委员会、校内外导师共同开展研究生培养、校企共建实践创新基地、校企共建科研平台、校企共同开展纵横向课题合作等等,在此基础上,高校、企业还可以围绕研究生培养开展其他工作,如,校企联合修订培养方案、优化课程体系、校企专家互访与交流,等。 三、土木工程“双基”研究生培养模式的构建 前面构造了“双基”研究生培养模式的基本框架,现在以土木工程专业学位研究生为例,主要围绕培养目标、课程体系、实践创新基地、师资队伍、学位论文等方面,构建并阐述“双基”研究生的培养模式[5]。(一)培养目标。任何培养模式的构建,首先就是制定培养目标。土木工程专业“双基”研究生培养模式的培养目标就是为了在获取坚实的基础理论和宽广的专业知识的同时,通过企业实践经验的积累,掌握解决实际土木工程问题的先进技术方法和手段,具备较高的综合素质和创新能力,成为具有良好职业素养的高层次应用型技术人才,研究生在进入企业工作岗位后,运用自身的实践创新能力为企业提供更多的工程技术及解决方案。(二)课程体系。“双基”培养模式的土木工程研究生课程体系不仅应与当前土建行业的发展及人才需求相适应,也应与所在高校的现有师资、课程、实验室等资源相匹配,因此,土木工程专业学位课程体系应在理论学习与工程实践相结合的基础上,既要体现研究生课程的学科前沿性,也要体现专业学位的工程实践性[6],具体课程体系如图3,特别需要强调的是,根据工程实践需要,本专业开设了专业特色课程(如,工程结构防腐与耐久性、固体废弃物处理与利用,软土地基处理,等)和地域特色课程(如,滨海湿地生态系统与管理、沿海工程环境影响效应、盐渍土处理与利用,沿海文化与海盐文化,等)。(三)实践创新基地。根据土木工程学科特点,专业学位研究生的实践创新基地可以为设计、施工、检测等单位,开展研究生校企协同培养,将研究生的实践创新基地建设落到实处。依托设计单位,研究生可以参与拟定设计方案,熟悉工程结构分析软件的应用,熟悉设计规范,开展工程结构计算与分析;依托施工企业,可以参与项目施工的生产、管理等工作,解决工程中遇到的工程问题;依托检测单位,可以参与拟定检测方案,评估检测结果,处理工程病害等,最终实现研究生的实践创新能力培养

现代测试技术在液压缸设计中的应用 摘要:随着自动化技术的高速发展及其对测试技术要求的不断提高,从而使测试技术作为一种新产品开发的重要手段,可以有效缩短新产品研发周期,提高产品研发成功率。本文以液压缸缓冲设计为例,介绍测试技术在液压缸中的应用。结果表明,采用测试技术能够直观、量化缓冲性能指标及结果,并能进行改进前后性能的对比,缩短了元件满足主机性能需要的试制周期。最后,通过对工程机械的研发过程的总结,提出现代测试技术的主要任务及其发展方向。 关键词:测试技术,液压缸,智能化,集成化,网络化 1 引言 我国工程机械主机技术仍落后于发达国家,为其配套的关键液压元件是制约其发展的主要因素,尽快缩短与国外技术的差距,已在行业形成共识。 随着自动化技术的高速发展,仪器及检测技术已成为促进当代生产的主流环节,同时也是生产过程自动化和经营管理现代化的基础,没有性能好、精度高、质量可靠的仪器测试到各种有关的信息,要实现高水平的自动化就是一句空话。因此,借鉴测试技术与传感技术在工程技术的成功应用,在液压件开发领域中引入测试技术的理念,将大幅度提高国产液压件的发展速度。 液压缸作为主要的执行元件,在某些主机上对其缓冲性能要求越来越高。利用较好的缓冲结构延长液压缸的寿命越来越受到关注。本文介绍利用测试与传感技术建立计算机辅助测试系统,如何研究液压缸缓冲结构的设计和定型。利用测试结果,调节液压缸缓冲参数和节流孔参数。通过测试不同工况下缓冲腔工作压力及行程等参数,实现仿真设计,确保样机性能验证结果的可信度。 2 测试技术及传感技术 在传统的产品开发模式中,进行产品的改进是被动的,是由主机厂使用过程中发现问题、提出问题并反馈,得到信息后再进行设计改进的。鉴于传统产品开发模式耗费开发周期时间长,被动改进,我们提出了新型产品开发模式如图1。 图1 新型产品开发模式 结合自身的需求,我们开发出一套适用于液压缸缓冲结构研发过程中的计算机辅助测试系统。图2为计算机辅助测试系统的构成示意图,由液压系统传感器和数据采集系统组成,被测液压缸为带缓冲的液压缸,在主机上进行规定动作试验,采用多功能数据采集模块及数据采集软件,完成两腔压力( 缓冲压力或工作压力) 位移-时间的采集和测量。

课程论文 课程名传感器与检测技术 专业:机电一体化 姓名:贺涛 学号:0951101253324 二O一一年六月十六日数字温度传感器DS18B20简介、

传感器源自“感觉”一词。人类的“五官”可以说就是最原始的传感器。 它是一种能够感受被测量信息同时又能够将感受到的被测量信息按照一定的规律转换或电、信号或其他所需形式的信号输出,以达到便于传输、处理、显示和控制等目的的检测装置。 从各行各业到日常生活,传感器几乎是无处不在,无处不用,其主要作用就是信息的采集和获取。在现代工业生产尤其是自动化生产过程中,要用各种传感器来监视和控制生产过程中的各个参数,使设备工作在正常状态或最佳状态,并使产品达到最好的质量。因此可以说,没有众多的优良的传感器,现代化生产也就失去了基础。随着人们生活水平的不断提高, 传感器与检测技术、单片机控制技术无疑是人们追求的目标之一,它所给人带来的方便也是不可否定的,其中基于数字温度传感器DS18B20设计的数字温度计就是一个典型的例子,但人们对它的要求越来越高,要为人们工作、科研、生活、提供更好的更方便的设施就需要从单片机技术入手,一切向着数字化控制,智能化控制方向发展。 传感器也称为变换器、换能器、变松器、发送器与探测器等,由于传感器元件的输出信号往往都非常微弱,传感器在除敏感元件两大组成部分之外,所以还必须加入转换电路以便对弱小的信号进行放大。另外,还应有辅助电源,以供传感器和转换电路工作。随着集成电路技术在传感器应用中的深入,传感器的各个组成部分可以集成在同一半导体芯片上,构成集成传感器。 传感器种类众多,原理各异分类方式也不尽相同。按输入被测量

食品检验论文生物检测技术应用论文摘要:生物检测检测技术在食品安全检测中具有强有力的发展优势,能在一定程度上提升食品安全质量。目前我国食品检测技术仍处于发展阶段,重视食品生物检测技术的发展,不断进行技术上的创新及完善,对于食品安全和人们的健康质量均具有重要价值。 1、前言 与以往的生活生活方式不同,现代社会的人们无论是物质生活还是精神世界都得到了极大丰富与改善。生活方式的改变也使得当前社会更加关注食品安全的问题。因此系统、科学的食品检测技术仍有效的满足人们对于此方面的要求。为谋求食品安全,国家食品安局逐渐加强对食品检测技术的研究,力求食品检测技术能更加全面、有效的发挥其实用价值,以保障食品安全。 2、食品检验中的生物检测技术 食品检验中的生物检测技术是专业性较强的、系统化的检测技术,主要包含以下几项检测技术: 2.1 酶检测技术 我们目前所食用的食物大部分是经过农药喷洒灭虫处理的,有时有可能会受到微生物的污染,由于酶检测技术对此类食物检测的敏感性较其他检测技术高,而且检测的准确性也是及其有保障的,因此对疑是此类的食物,最多的是运用酶检测技术。尤其是将酶检测技术与免疫检测技术结合在一起时,这种联合检测技术对非肉类食物如水果类中常用的灭菌剂具有较高的灵敏性。酶检测技术在国外已被普遍用于农药残留的分析中,而国内由于技术受限,技术尚不成熟,但仍取得较大的进步,具有较为广阔的发展空间及实际应用价值。[1] 2.2 聚合酶链式反应技术

在食品生物检测技术中,聚合酶链式反应技术是一种广受食品检测员喜爱的一种检测方法,也是应用较为广泛的一种检测技术。聚合酶链式反应技术最开始是被用于体外转基因检测的一种技术。通过应用该项技术能有效的将体外固定的短链DNA基因片段快速的扩增至研究者需要的程度以便于试验研究。此次技术具有精准性。目前此项检测技术已被成功應用于食品微生物遗传性质检测中,并深受社会好评,具有较好的应用前景。此项技术的作用机理是对疑是导致食品污染的微生物的特定基因片段进行扩增,进而初步判断扩增微生物是否是导致食物污染的罪魁祸首,或者判断食物是否受到此种微生物的污染。虽然这项检测技术在食品病原微生物检测方面具有很高的准确性及灵敏度,但不能除外假阳性结果的出现。如果食物中存在已经死亡的微生物,而这项技术恰巧被用于死亡微生物的检测,那么此时的结果便会呈现出假阳性,造成检测结果出现误差或错误。[2] 2.3 生物芯片检测技术 为顺应时代发展潮流,当前经济发展呈现出的是经济全球化的发展模式,对外食品贸易增加,使得食品种类更加多样化,传统的食品检测技术已不能满足此时食品检测需求。而生物芯片检测技术作为其中高质量、高通用且检测速度快,检测质量高、检测精准的新技术则恰恰满足了食品贸易中食品生物检测的需求。就目前生物检测技术的 发展状况来说,生物芯片检测技术是所有食品生物检测技术中检测速度最快且最为适用的高新技术,而其所具有的这些特点完全符合食品进出口贸易中对食品生物检测的需求,因此被广泛应用于食品进出口贸易中,并展现出广阔的发展空间及较好的发展前景。[3] 2.4 生物传感器技术 敏感原件作为生物传感器的重要组成部分,在生物传感的的应用中发挥着重要作用。由于敏感识别原件包含的酶、抗原、细胞、微生物等很多生物活性物质,因

钢筋位置测定仪的使用 一,方法概述 现今建筑物多采用钢筋混凝土结构,它存在着一定的自然破损现象,为了确定结构的安全性和耐久性是否满足要求,需要对工程结构进行检测和鉴定。对其可靠性做出科学评价,然后进行维修和加固.以提高工程结构的安全性,延长其使用寿命。对于混凝土,一般着重检测其强度、缺陷、裂缝分布等。对于钢筋,一般的检测项目包括:钢筋位置及保护层厚度检测;钢筋力学性能检测;钢筋锈蚀程度检测。尤其在对一些老旧房屋的危险构件进行检测时,往往并不能获得其施工图,故而确定钢筋的位置,保护层的厚度显得尤为重要!本文将详细介绍运用钢筋位置检测仪来进行钢筋位置和保护层厚度的测定。 1.1保护层厚度检测 保护层厚度是钢筋检测中最常用的指标,检测方法也很简单。但是如果在测试过程中不能保证良好的测试条件,也会产生较大的测试误差。众所周知,实际混凝土构件中,钢筋一般呈网状或者主筋、箍筋纵横分布,而钢筋检测仪传感器发出的电磁场呈辐射状分布,不具备集束性,测试中不可避免要受到并排相邻钢筋和交叉相邻钢筋的影响。要取得正确的测试结果必须注意下面几个问题:1)选择合适的测试位置。在条件允许的情况下,尽量选择钢筋(并排、交叉)间距较大的位置进行测试,以尽量减小、丰且邻钢筋的影响;采用先测定钢筋

位置及分布,然后测量钢筋保护厚度的测试方法。2)避开钢筋的交叉点。选择两条交叉钢筋的中间位置进行测试,在交叉位置测试会得到错误的测试结果。3)对测量结果进行验证和修正。对仪器测试结果需要进行验证。 1.2钢筋位置和走向的准确测量 钢筋检测仪器一般都采用电磁方法,众所周知,电磁波的传播是呈辐射状分布的,也就是说,电磁波没有很好的指向性,所以在钢筋检测中不可避免要受到相邻钢筋的影响。要取得准确的测量结果,必须尽量减小相邻钢筋的影响,选择合理的测量位置,否则有可能产生很大的测量误差。一般应首先定位上层钢筋(或箍筋),然后在两条上层钢筋(或箍筋)中间测量来定位下层钢筋(或主筋)。 1.3钢筋分布检测 目前,很多仪器利用一次横向扫描和一次纵向扫描的单次扫描方法测量钢筋的分布图,该方法假设钢筋走向完全平行,但是实际构件中很难满足上述假设前提,混凝土浇注过程中,在振捣和冲击下,钢筋会发生偏移或倾斜,很明显上述方法不能客观反映实际钢筋分布情况。KON-RBL(D)型混凝土钢筋检测仪可以通过多次扫描解决上述问题,真实反映出钢筋的实际分布情况。 二,仪器的介绍 本文主要介绍北京市康科瑞工程检测技术有限公司生产的KON-

自动检测技术的应用与发展 摘要 在当今经济全球化高速发展的时代,随着工业自动化技术的迅猛发展,自动检测技术被广泛地应用在工业自动化、化工、军事、航天、通讯、医疗、电子等行业,是自动化科学技术的一个格外重要的分支科学。众所周知,自动检测技术是在仪器仪表的使用、研制、生产的基础上发展起来的一门综合性技术。 自动检测系统广泛应用于各类产品的设计、生产、使用、维护等各个阶段,对提高产品性能及生产率、降低生产成本及整个生产周期成本起着重要作用。本文首先介绍自动检测系统的概念,其次通过自动检测系统的各个组成部分,详述系统的工作原理,介绍了自动检测系统组建的概念、结构以及在组建中所使用的关键技术。以此为铺垫,进而深入探讨自动检测技术在各领域间的应用与推广。 关键词:自动检测系统应用发展 第一章自动检测系统的概念与组成 自动检测技术是一种尽量减少所需人工的检测技术,是一种依赖仪器仪表,涉及物理学、电子学等多种学科的综合性技术。与传统检测技术相比,这一技术可以减少人们对检测结果有意或无意的干扰,减轻人员的工作压力,从而保证了被检测对象的可靠性,因此自动检测技术已经成为社会发展不可或缺的重要部分。自动检测技术主要有

两项职责,一方面,通过自动检测技术可以直接得出被检测对象的数值及其变化趋势等内容;另一方面,将自动检测技术直接测得的被检测对象的信息纳入考虑范围,从而制定相关决策。检测和检验是制造过程中最基本的活动之一。通过检测和检验活动提供产品及其制造过程的质量信息,按照这些信息对产品的制造过程进行修正,使废次品与反修品率降至最低,保证产品质量形成过程的稳定性及产出产品的一致性。 传统的检测和检验主要依赖人,并且主要靠手工的方式来完成。传统的检验和检测是在加工制造过程之后进行,一旦检出废次品,其损失已发生。基于人工检测的信息,经常包含人的误差影响,按这样的信息控制制造过程,不仅要在过程后才可以实施,而且也会引入误差。自动检测是以多种先进的传感技术为基础的,且易于同计算机系统结合,在合适的软件支持下,自动地完成数据采集、处理、特征提取和识别,以及多种分析与计算。而达到对系统性能的测试和故障诊断的目的。 1.1检测与检验的概念 检测是指为确定产品、零件、组件、部件或原材料是否满足设计规定的质量标准和技术要求目标值而进行的测试、测量等质量检测活动,检测有3个目标: ①实际测定产品的规定质量我及其指标的量值。 ②根据测得值的偏离状况,判定产品的质量水平,确定废次品。 ③认定测量方法的正确性和对测量活动简化是否会影响对规

国内外五种著名全脂牛奶感官评价分析及其 电子鼻、电子舌、色差仪甄别初探 朱作容 2012140167 12食品 摘要:本文选取五种不同品牌的牛奶(光明、蒙牛、伊利、德运和风车牧场),通过感官评价分析,了解国内外奶制品的差异,及当代年轻人对奶制品的饮用嗜好,并探索电子鼻和电子舌用于甄别不同品牌牛奶的可行性。感官描述性实验结果发现五种品牌牛奶均呈均一、稳定的形态,奶香味明显。其中,光明和蒙牛牛奶具有较明显脂质感和较低透明度,进口牛奶的奶甜味和奶香味略强于国产牛奶。感官嗜好性主成分分析的结果显示:决定牛奶受欢迎程度的主要因素为牛奶的奶香味、甜味、后味和口感,即牛奶的口味,其次为牛奶的质构特性。最后,发现利用电子鼻和电子舌均能较好区分五种不同品牌牛奶,牛奶制品的奶香味对电子鼻的区分结果起主导作用,而牛奶制品的奶甜味对电子舌的区分结果起主导作用。 关键词:牛奶;感官评价;电子鼻;电子舌;色差仪; 引言:牛奶是最古老的天然饮料之一。牛奶中含有的丰富活性钙,更容易被人体所吸收利用,而且牛奶中的乳糖可促进人体肠壁对钙的吸收,从而调节体内钙的代谢,增进骨骼的钙化。因此,牛奶已成为人类日常饮食中重要组成部分。传统感官评价能较客观地了解人类对于相关食品的味觉,嗅觉和视觉感受,可直接为食品工业企业及时解决生产问题。但其尚存在重现性较差,个体差异大等缺点,而模拟仿生检测设备电子鼻、电子舌和色差仪恰好能弥补感官检测的缺陷。电子鼻、电子舌及色差仪主要利用传感器技术和模式识别技术,以更直观的方式分析复杂体系的整体“信息轮廓”。随着电子鼻、电子舌及色差仪检测分析技的进一步研究和发展,他们在食品行业和制药行业中正起到举足轻重的作用,特别是在食品行业中,其涉猎领域包含区分识别分析新鲜度判别熟度测定等。浙大学使用便携式电子鼻测定区分纯牛奶中掺入奶粉奶或蒸馏水的混合奶,发现电子鼻可准确区分纯牛奶和奶粉奶,且掺有不同比例奶粉奶或水的样品在结果分析中的分布具有一定规律性等利用电子舌,很好地区分了新鲜牛乳和变质牛乳。利用电子舌,区分不同原料乳,发现运用线性判别分析和簇类的独立软模式进行数据分析可实现对乳房炎牛乳正常牛乳的区分,正确率达95%。本实验挑选65 受过系统性感官评价课程培训的食品专业大学生担任品评员,对五种牛奶的不同感官特性进行评判打分,结合描述性评价和嗜好性评价结果,以分析五种牛奶的感官区别、了解国内外不同品牌牛奶的差异,及当代年轻人对乳制品的饮用嗜好,为我国奶制品企业未来的研发提供理论依据。同时,鉴于电子鼻和电子舌优秀的鉴别能力,故本实验利用电子鼻、电子舌和色差仪检测技术,通过主成分分析和线性判别分析方法,了解电子鼻和电子舌对市售五种著名国内外同类牛奶进行区分的可能性,以期为未来基于电子鼻、电子舌及色差仪的奶制品追根溯源提供参考。 1 材料与方法 1.1 材料 光明(Guangming)全脂灭菌纯牛奶(1L 装利乐包,光明(上海)股份有限公司,中国),蒙牛(Mengniu)全脂灭菌纯牛奶(1L 装利乐包,内蒙古蒙牛

土木工程毕业论文Revised on November 25, 2020

成人高等教育毕业设计(论文) 学号: 姓名: 指导教师: 起止时间:2010年7月15日~9月26日

摘要 为构建社会主义和谐社会,建设资源节约型社会,国家制定了各项法规实现建筑节能,即在保证建筑物使用功能和室内热环境质量的前提下,降低建筑能源消耗,合理、有效地利用能源。 本文主要从保温设计、保温系统的构造、保温系统的组成材料、施工以及工程管理角度分析了现阶段我国外墙保温系统存在的问题,并提出了防治方法。 关键词:外墙保温系统;质量通病;防治方法;工程管理 Ⅰ

目录 摘要 (Ⅰ) 目录..........................................................................................Ⅱ第一章外墙外保温工程现状 (1) 第二章系统技术质量问题与防治方法 (2) 2.1 设计因素引起问题与防治方法 (2) 2.2构造的不合理或变更引起的质量问题与防治措施 (3) 2.3系统及组成材料本身存在质量问题引起的工程质量问题 (6) 第三章施工质量问题与防治纠正措施 (8) 聚合物砂浆配制问题与纠正措施 (8) 保温板安装问题与纠正措施 (9) 保温浆料现场搅拌、粘结涂抹问题与防治措施 (9) 网格布埋填问题与纠正措施 (11) 护面砂浆施工问题与纠正措施 (11) 第四章工程管理问题与防治方法 (13) 4.1 施工组织安排问题与防治方法 (13) 4.2 施工质量监督、验收问题与防治方法 (13) 4.3 成品质量防护问题与防治方法 (14) 第五章做好外保温工程应加强的措施 (15) 专用砂浆质量、外保温系统配套理念、工程化管理理念 (15) 工程管理人员培训 (15) 现场施工人员的操作技能与素质培训 (16) 加强与建设方、总包方及其他相关分包单位的协调与配合 (16) 第六章结束语 (17) 参考文献 (18) 致谢 (19) Ⅱ

材料现代测试技术 学院:材料科学与工程学院专业班级:材料科学02班 姓名:吴明玉 学号:20103412

SnO 基纳米晶气敏材料微观结构的表征 2 一.摘要 随着现代物理科学技术的迅速发展,现代分析测试技术的不断更新和进步为人们对材料结构和性能的深入研究提供了可能,从而促进人们对气敏材料机理有了更为客观的认识。本文主要以X衍射分析仪(XRD),X射线光电子能谱(XPS),扫描电镜(SEM),高分辨电子显微镜(HRTEM)等现代材料测试技术为基础,设计出了可行的气敏材料微观结构表征方案。 关键词:XRD XPS SEM HRTEM 二.引言 材料是人类社会赖以生存和发展的物质基础,材料的发展关系到国民经济发展,国防建设和人民生活水平的提高。半导体SnO2气敏材料在防止火灾爆炸事故的发生、大气环境的检测以及工业生产有毒有害气体的检测等领域的发挥了巨大作用。但是,目前开发的半导体气敏材料仍存在着灵敏度不高、交叉敏感严重、长期使用敏感材料易中毒失效稳定性差、重复性不好等缺点。针对上述问题,研究者们做了大量工作。气敏材料的研究热点主要集中在改进、优化成膜工艺和对现有材料进行掺杂、改性、表面修饰等处理,以提高气体传感器的气敏性能,降低工作温度,提高选择性稳定性等性能。掺杂不仅可以提高元件的电导率,还可以提高稳定性和选择性,金属掺杂是最为常见的掺杂方式,掺杂物的电子效应可以起到催化活性中心的作用,降低被测气体化学吸附的活化能,有效提高气敏元件的灵敏度和缩短响应时间。 成分,结构,加工和性能是材料科学与工程的四个基本要素,成分和结构从根本上决定了材料的性能,对材料的成分和结构进行精确表征是实现材料性能控制的前提。材料的分析包括表面和内部组织形貌,晶体的相结构,化学成分和价键结构,相应地,材料分析方法有形貌分析,物相分析,成分与价键分析和分子结构分析。为了对SnO 掺杂金属离子复合材料的性能进行研究,本文设计出了 2 微观结构表征方案,为微观结构研究做好了铺垫。 三.正文 3.1材料的制备及表征方法 纳米材料,并对其分别进行Cd,Ni等金属的掺杂。通采用水热法制备SnO 2 过X衍射分析仪(XRD),X射线光电子能谱(XPS)等,得到薄膜的晶体结构以及表面的化学组成,原子价态,表面能态分布信息;通过扫描电镜(SEM)等得到材料的表面微观形貌信息;通过高分辨电子显微镜(HRTEM)得到材料的晶体取向, 3.2表征方案 3.2.1X衍射分析仪(XRD)

土木工程论文题目(热门150个选题) 土木工程论文题目(热门150个选题)关键词:选题,土木工程,题目,热门,论文 土木工程论文题目(热门150个选题)简介:对于土木工程论文来说,题目的好坏会直接影响论文的质量,好的题目更能彰显作者的学术水平,就土木工程专业论文而言,可供作为题目的额主题词有很多,如:结构健康监测、无机非金属材料、钢筋混凝土梁、换能器、数值模拟、CFRP、力学性质等。精选了150个“土木工程论文题目”,供大家参 土木工程论文题目(热门150个选题)内容: 对于土木工程论文来说,题目的好坏会直接影响论文的质量,好的题目更能彰显作者的学术水平,就土木工程专业论文而言,可供作为题目的额主题词有很多,如:结构健康监测、无机非金属材料、钢筋混凝土梁、换能器、数值模拟、CFRP、力学性质等。精选了150个“土木工程论文题目”,供大家参考。 土木工程论文题目一: 1、建筑工程项目分承包管理方式的探讨。 2、房地产项目可行性研究 3、房地产在我国国民经济中的作用分析研究 4、工程项目工程量计算及投资报价书 5、工程招投标市场环境分析与立法研究 6、工程项目成本计划、控制机制研究 7、工程项目管理经验总结(实例) 8、工程项目风险控制理论(方法、手段、策略)研究 9、工程项目风险评估体系研究10、工程项目规划(实例)11、砖混结构单位工程施工组织设计12、钢筋混凝土中钢筋腐蚀原理的研究13、关于软弱土判别与处理的问题讨论14、桥用高性能混凝土长期耐久性研究15、高性能混凝土

技术开发与应用研究16、新型防水材料的开发与应用研究17、砖混结构单位工程施工组织设计18、混凝土非破损检测技术开发与应用研究19、各种水文地质条件下,深基坑支护技术的应用开发研究20、各种不同地质条件下,工程地基处理与地基加固研究与技术发展应用21、浅谈钢筋砼结构裂缝成因及对策22、浅谈如何加强建筑施工项目质量控制23、浅谈建筑结构24、浅论建筑工程项目管理25、关于双层玻璃幕墙节能辅助设计方法探讨26、现浇混凝土楼板裂缝原因分析与控制27、浅述建筑物墙体裂缝主要因素及加固28、浅谈坡屋面渗漏形成原因和预防措施29、项目组织结构设计与选择30、沉井地压--一种特殊表结构设计师到底该如何利用31、某污水厂运行管理中存在32、XX空调冷水机组水处理33、合理低价中标法发展趋势34、试论中国水利现代化35、当前絮凝剂的发展趋势及36、越浪海堤的断面设计37、建筑工程项目分承包管理方式的探讨38、房地产项目可行性研究39、房地产在我国国民经济中的作用分析研究40、工程项目工程量计算及投资报价书41、新型脚手架开发与设计及应用研究42、清水混凝土施工技术开发与应用研究43、新型钢筋连接技术与开发与应用44、纵向预应力混凝土技术开发与应用研究45、无粘接预应力混凝土技术开发与应用研究46、土木工程随机风场数值模拟研究的进展47、土木工程材料与结合实验室的建设与运营模式48、探究现代土木工程的发展49、分析土木工程的施工管理问题50、土木工程施工技术及创新51、土木工程的质量管理52、分析土木工程测量53、分析土木工程管理54、建筑节能技术发展现状55、泡沫混凝土的性能56、探究聚合物改性混凝土的技术性能57、混凝土施工技术的应用问题58、高温条件下高性能混凝土施工质量59、分析新型防水材料在建筑中的使用60、探究通信工程施工组织61、热棒技术在大面积混凝土温控应用中的仿真数值研究62、平面交叉口竖向设计辅助设计系统的研究开发63、地铁隧道

我国食品安全现状及其食品分析检测新技术 的应用 摘要 随着食品工业迅速发展,人民生活水平的不断提高,人民对食品的质量要求越来越高,但近几年来食品安全问题不断出现,如2009年的三聚氰胺奶粉事件,2010年的海南豇豆含毒事件等。由于食品安全关系到人民群众的身体健康和生命安全,关系到经济发展和社会稳定,关系到党和政府的形象,所以解决食品安全问题是有必要的。本论文对我国食品安全现状进行介绍,并初步提出了解决食品安全问题的措施等;接着提出了食品式样新的预处理方法,即微波消解技术;最后,介绍了新的检测技术在食品分析中的应用,如近红外光谱、免疫分析、原子荧光等检测技术。随着社会的进步,我相信在不久的将来,食品分析检测技术将进入智能化的阶段。 关键词:食品安全,检测技术,现状,原子荧光,免疫分析

THE PRESENT SITUATION OF FOOD SECURITY AND THE APPLICANTION OF FOOD ANALYSIS NEW TECHNICAL IN OUR COUNTRY ABSTRACT With the rapid development of food industry, people's living standards, all kinds of food are increasingly rich, greatly satisfy people's needs, but for the food in food safety problems, such as 2009 melamine powder, 2010 HaiNan contain poisonous events, cowpea due to food safety related to people's health and life safety, economic development and social stability, the relationship between the party and the government to solve the image, so the food safety problem is necessary. Firstly, this paper introduces Chinese food safety status, and put forward the solution of the problem of food security measures, etc. Secondly, put forward a new style of food, namely microwave digestion technology. Finally, this paper introduces a new detection technology application in food, such as analysis of near infrared spectrum, immunoassay, atomic fluorescence detection technology, etc. Along with the progress of the society, in the near future, food analysis and detection technology will enter the intelligent stage. KEY WORDS:Food security, examination technology, present situation, Atomic fluorescence, immunity analysis