影响遗传平衡定律的因素及典例 01 遗传平衡定律概念 遗传平衡定律(Hardy-Weinberg equilivbrium)是英国数学家Godfrey Hardy 和德国医生Welhelm Weinberg于1908年各自独立提出的关于群体内基因频率和基因型频率变化的规律,所以又称为Hardy-Weinberg定律,它是群体遗传学中的一条基本定律。 1.遗传平衡定律的要点 (1)在随机交配的大群体中,如果没有影响基因频率变化的因素存在,则群体的基因频率可代代保持不变。 (2)在任何一个大群体内,不论上一代的基因型频率如何,只要经过一代随机交配,由一对位于常染色体上的基因所构成的基因型频率就达到平衡,只要基因频率不发生变化,以后每代都经过随机交配,这种平衡状态始终保持不变。 (3)在平衡状态下,子代基因型频率可根据亲代基因频率按下列二项展开式计算: [p(A)+q(a)]2=p2(AA)+2pq(Aa)+q2(aa)。 符合上述条件的群体称为平衡群体,它所处的状态就是Hardy-Weinberg 平衡。 2.遗传平衡定律的生物学例证 满足群体遗传平衡的条件是有一个大的随机交配的群体。而且没有任何其他因素的干扰,这显然是一个理想的群体。在自然界中是否有接近这种平衡状态的群体呢?人类的MN血型就是一个很好的例证,因为人类的MN血型这一性状,满足了定律的前提条件: (1)因为基因L M和L N是共显性,这个性状的基因型与表型是一致的,所以容易从表型来辨别不同的基因型; (2)一般在婚配时对于这个性状是不加选择的,因此,它是符合随机交配原则的; (3)人类的群体一般都很大,进行调查时,可以有充足的数据; (4)L M和L N基因构成的三种基因型与适应性无关,具有同等的生活力,因此 在实际统计中,预期的和观察的基因型频率无差异。 02 影响基因频率改变的因素

2021届高考生物一轮复习遗传的基本规律专项训练(1)基因分 离定律的应用 1.基因分离定律的实质是( ) A.1F出现性状分离 B.2F性状分离比为3∶1 C.等位基因随同源染色体分开而分离 D.测交后代性状分离比为1∶1 2.小麦的抗病(T)对不抗病(t)是显性。两株抗病小麦杂交,后代中有一株不抗病,其余未知。这个杂交组合可能的遗传因子组成是( ) A.TT×TT B.TT×Tt C.Tt×Tt D.Tt×tt 3.水稻中非糯性(W)对糯性(w)为显性,非糯性品系的花粉遇碘呈蓝黑色,糯性品系的花粉遇碘呈红褐色。下面是对纯种的非糯性与糯性水稻的杂交后代进行观察的结果,其中能直接证明孟德尔分离定律的一项是( ) A.杂交后亲本植株上结出的种子(1F)遇碘全部呈蓝黑色 B.1F自交后结出的种子(2F)遇碘后,3/4呈蓝黑色,1/4呈红褐色 C.1F产生的花粉遇碘后,一半呈蓝黑色,一半呈红褐色 D.1F测交所结出的种子遇碘后,一半呈蓝黑色,一半呈红褐色 4.若马的毛色受常染色体上一对等位基因控制,棕色马与白色马交配,F1均为淡棕色马,F1随机交配,F2中棕色马:淡棕色马:白色马=1:2:1。下列叙述正确的是( ) A.马的毛色性状中,棕色对白色为完全显性 B.F2中出现棕色、淡棕色和白色是基因重组的结果 C.F2中相同毛色的雌雄马交配,其子代中雌性棕色马所占的比例为3/8 D.F2中淡棕色马与棕色马交配,其子代基因型的比例与表现型的比例相同 5.基因型为Aa的豌豆连续自交。在下图中,能正确表示其自交代数和纯种占第n代个体比例关系的是( )

A.A B.B C.C D.D 6.豌豆植株有高茎和矮茎两种,现有高茎豌豆遗传因子组成分别为DD和Dd,两者数量比为2:1.两种类型的豌豆繁殖率相同,则在自然状态下,其子代的高茎与矮茎的数量之比为( ) A.11:1 B.35:1 C.5:1 D.12:1 7.遗传因子组成为HH的绵羊有角,hh的绵羊无角,Hh的公羊有角、母羊无角。现有一头有角母羊生了一头无角小羊,则该小羊的性别和遗传因子组成为( ) A.雄性、hh B.雌性、Hh C.雄性、Hh D.雌性、hh 8.某植物红花和白花由染色体上的一对等位基因A、a控制,假设A基因含1000个碱基对,含300个胞嘧啶。让多个红花的亲本植株自交,F1的表现型及比例为红花:白花=11:1(不考虑基因突交、染色体变异和致死情况)。下列有关分析不正确的是( ) A.红花对白花为显性 B.亲本的基因型有AA、Aa两种,且比例为1:2 C.F1植株中纯合子占5/6 D.A基因连续复制3次共需嘌呤脱氧核苷酸7000个 9.在阿拉伯牵牛花的遗传实验中,用纯合红色牵牛花和纯合白色牵牛花杂交,F1全是粉红色牵牛花。将F1自交后,F2中出现红色、粉红色和白色三种类型的牵牛花,比例为1∶2∶1,如果将F2中的所有粉红色的牵牛花和白色的牵牛花均匀混合种植,进行自由授粉,则后代中红色

18 遗传规律常见题型归纳 复习要求 1.掌握对基因分离现象的解释、基因分离和自由组合定律的实质、基因分离和自由组合定律在实践上的应用 2.运用基因分离和自由组合定律解释一些遗传现象 3.结合遗传系谱图或相关图表,进行遗传方式的判断,遗传的规律和伴性遗传的特点。 综述 纵观近几年的高考题不难发现,关于遗传基本规律知识的考查是重中之重,不论是在分值上,还是在考查的频度上都非常高。主要包括孟德尔杂交实验的有关概念、杂交实验的程序步骤、伴性遗传等。 命题角度分析 主要是利用文字信息、表格数据信息和遗传系谱图等方式考查学生对遗传学问题的分析处理能力;从实验的角度考查遗传规律也是近两年命题的热点;有关育种、控制遗传病方面的应用一直是高考命题的热点角度。 命题形式分析 基本概念、原理、识图、图谱分析、遗传病的有关问题都可以以单项选择题、多项选择题的形式考查,以简答题的形式考查遗传规律的应用、相关性状分离的计算和遗传图解的绘制,以探究实验的题型考查孟德尔实验的方法、有关实验的设计及问题探究。 命题趋势分析 伴性遗传与分离、自由组合定律的综合以及遗传图谱的分析考查,依旧会成为今后考查的重点,材料信息题和实验设计探究题也是未来的考查热点。 课堂探究: 一.遗传规律的验证方法 1.自交法 (1)自交后代的分离比为3∶1,则 (2)若F1自交后代的分离比为9∶3∶3∶1,则 2.测交法 (1)若测交后代的性状分离比为1∶1,则 (2)若测交后代的性状分离比为1∶1∶1∶1,则 对应训练:现提供纯种的高茎叶腋花和矮茎茎顶花的豌豆,叶腋花(E)对茎顶花(e)为显性,高茎(D)对矮茎(d)为显性,现欲利用以上两种豌豆设计出最佳实验方案,探究控制叶腋花、茎顶花的等位基因是否与控制高茎、矮茎的等位基因在同一对同源染色体上,并作出判断。 3.花粉鉴定法 根据花粉表现的性状(如花粉的形状、染色后的颜色等)判断。 (1)若则符合分离定律,由位于一对同源染色体上的一对等位基因控制。 (2)若,则符合自由组合定律,由位于两对同源染色体上的两对等位基因控制。 4.花药离体培养法 (1)培养,则符合分离定律,由位于一对同源染色体上的一对等位基因控制。 (2)培养,则符合自由组合定律,由位于两对同源染色体上的两对等位基因控制。

遗传规律的应用(自觉运用假设演绎法分析遗传现象,并在设计实验方案时,及时巩固某些知识) 材料:刺毛鼠的背上有硬棘毛(简称有刺),体色有浅灰色和沙色,浅灰色对沙色显性。在实验中封闭饲养的刺毛鼠群体中,偶然发现了一只无刺雄鼠,并终身保留无刺状态。现在要对这一新性状进行一系列遗传学研究,根据已有的知识,你能提出可以研究的问题吗? 问题: 1、无刺性状是可遗传的变异吗? 2、无刺和有刺性状的基因是一对等位基因还是两对、三对? 3、如果是一对等位基因,那么是位于常染色体还是性染色体? 4、这一对基因和控制体色的基因位于一对同源染色体上还是两对同源染色体上? 5、要想尽快繁殖无刺雌鼠应怎样设计杂交方案? 判断一——如何确定这种性状是可遗传的变异或者是不可遗传的变异 1.已知家鸡的突变类型无尾(M)对普通类型有尾(m)是显性。现用普通有尾鸡(甲群体)自交产生的受精卵来孵小鸡,在孵化早期向卵内注射微量胰岛素,孵化出的小鸡(乙群体)就表现出无尾性状。 请设计实验探究是胰岛素诱发基因突变的结果还是胰岛素影响胚胎发育的结果? 可行性方案是 A.甲群体×甲群体,孵化早期向卵内不注射胰岛素 B.甲群体×乙群体,孵化早期向卵内注射胰岛素 C.乙群体×乙群体,孵化早期向卵内不注射胰岛素 D.乙群体×乙群体,孵化早期向卵内注射胰岛素 方法:将变异雌、雄个体放在变异前的条件下杂交产生后代,若恢复变异前的性状则为环境因素引起,是不遗传的变异;反之,则为遗传物质改变的结果。(若为植物也可用无性繁殖方法,若恢复变异前的性状则环境引起,是不遗传的变异;反之,为可遗传的变异。)为什么不选A 1、研究对象是乙群体,只选用甲群体与你的研究对象无关,不可能有结果。 2、研究乙群体是否发生了基因突变,如果发生了基因突变,其基因型应该是Mm,所以研究问题就转化为乙群体的基因型是Mm还是mm。 答案:C 判断二——如何区分这种可遗传的变异是基因突变还是染色体变异例1(2011海淀一模)30.(16分)1917年,布里奇斯发现了一种翅膀后端边缘缺刻(缺刻翅)的红眼雌果蝇,并用这种果蝇做了如图23所示的实验:

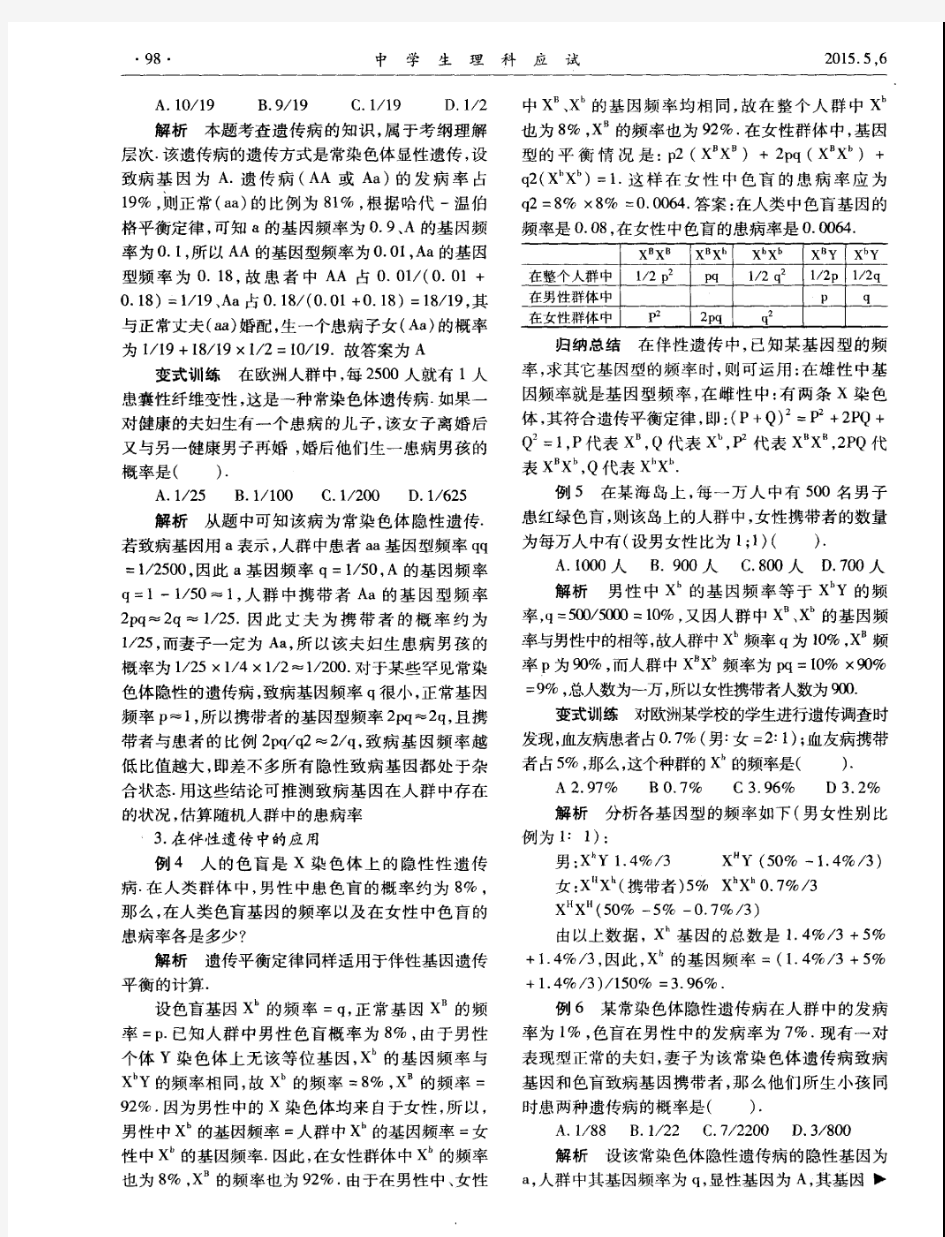

遗传平衡定律中公式的推导及应用 黄书尧 (山东省莱芜市羊里中学 271118) 研究群体的遗传结构和变化规律的遗传学,称为群体遗传学(population genetics )。它应用数学和统计学方法研究群体中选择和突变等因素对基因频率和基因型频率的影响,由此探讨进化的机制。 1.基因频率和基因型频率 基因频率:某种基因在整个群体中所占的百分率。 基因型频率:某种基因型在整个群体中所占的百分率。 假设一对等位基因Aa ,A 的频率为60%,则a 的频率为40%,自交F 2代结果如下: ♀ ♂ 0.6A 0.4a 0.6A 0.36AA 0.24Aa 0.4a 0.24Aa 0.16aa 0.36AA 0.48Aa 0.16aa 设A=p a=q AA=D Aa=H aa=R 则D=p 2 H=2pq R=q 2 p+q=1 D+H+R=1 p=D+21H=p 2+2 1×2pq=p (p+q ) q=R+21H=q 2+2 1×2pq= q (p+q ) 总结:D= p 2 H=2pq R=q 2 p=D+21H q=R+2 1H 2.遗传平衡定律: (1)在随机交配的大群体中,如果没有其他因素(如突变、选择、迁移、遗传漂变等)的干扰,则各代基因频率保持不变。 (2)在任何一个大群体内,不论其基因频率和基因型频率如何,只要一代的随机交配,这个群体就可达到平衡。 (3)一个群体在平衡状态时,基因频率和基因型频率的关系是: D= p 2 H=2pq R=q 2 例1:已知人类中白化病(cc )发生率为4/10000,问:携带者占多少? 解:∵R=4/10000 ∴q=R =0.02 p=0.98 ∴H=2pq=0.0392 即携带者占3.92% 例2:人类中,右癖占84%(RR 、Rr ),问:其中Rr 占? 解:∵R=1-84%=0.16 ∴q=0.4 p=0.6 ∴H=2pq=0.48 0.48/0.84=57.1% 即右癖中携带者占57.1%

瑞昌二中2012届高三生物二轮专题复习教、学案 专题7 遗传的基本规律及应用编制:军长 【教法指引】 本专题是新课标教材必修二《遗传与进化》中的第一章、第二章的第2、3节内容。其主要内容涵盖了考纲中孟德尔遗传实验的科学方法、基因的分离定律和自由组合定律、基因与性状的关系以及伴性遗传四部分内容。 基因的分离定律和自由组合定律是本专题的重点和难点,从高考题型上看,考查形式有选择题、简答题和实验设计题,该专题在高考中所占的比例较大,并且多以非选择题的形式出现,尤其是遗传实验设计题目是考查的能力的重要形式。主要考查内容是对基因分离定律和自由组合定律的解释、验证及遗传概率的计算。 【专题要点】 一、自交 1、自由交配与自交 (1)自由交配:各种基因型之间均可交配,子代情况应将各自由交配后代的全部结果一并统计 (自由交配的后代情况多用基因频率的方法计算) (2)自交:同种基因型之间交配,子代情况只需统计各自交结果 2、杂合子Aa连续自交,第 n代的比例分析

二、基因自由组合的细胞学基础 基因自由组合发生在减数第一次分裂的后期。随同源染色体分离,等位基因分离,随非同源染色体的自由组合,非同源染色体上的非等位基因自由组合。图解表示如下: 从上边图解可以看出: (1)在减数分裂时,无论雄性个体还是雌性个体,理论上所产生的配子种类均相同,即均为2n种(n代表等位基因对数)。 (2)分析配子产生时应特别注意是“一个个体”还是“一个性原细胞”。 ①若是一个个体则产生2n种配子; ②若是一个性原细胞,则一个卵原细胞仅产生1个卵细胞,而一个精原细胞可产生4个2 种( 三、自由组合定律解题指导 1、两对相对性状的遗传实验中相关种类和比例 (1)F1 (YyRr)的配子种类和比例:4种,YR:Yr:yR:yr=1:1:1:1。 (2)F2的基因型:9种。 (3)F2的表现型和比例:4种,双显:一显一隐:一隐一显:双隐=9:3:3:1。 (4)F1的测交后代的基因型和比例:4种,1:1:1:1。

遗传平衡定律及其计算例析 一、遗传平衡定律 遗传平衡定律,也称哈代—温伯格定律(即Hardy-Weinberg定律),是英国Hardy和德国Weinberg分别于1908年和1909年独立证明的。主要内容是:在一定条件下,群体的基因频率和基因型频率在一代又一代的繁殖传代中保持不变。这条件是:(1)在一个很大的群体;(2)随机婚配而非选择性婚配;(3)没有自然选择;(4) 没有突变发生;(5)没有大规模迁移。 假设在一个理想的群体中,某基因位点上的两个等位基因 Y和y,若基因Y 的频率为 p,基因y的频率为q,则p+q=1,基因型YY的频率为p2,基因型yy 的频率为 q2,基因型Yy的频率为2pq,且p2+2pq+q2 = 1。 二、计算例析

【例1】已知白化病的发病率为1/10000,求白化病致病基因频率和携带者基因型频率分别为多少? 【解析】白化病为常染色体上的隐性遗传病,患者为致病基因的纯合子,白化病aa的频率q2=1/10000,则致病基因a的频率q==1/100;基因A 的频率p=1-q=1-1/100=99/100,故携带者的基因型频率为2pq=2×99/100× 1/100=198/10000≈1/50。 【答案】致病基因频率为1/100;携带者基因型频率1/50。 【例2】ABO血型系统由同源染色体相同位点上I A、I B、i三个复等位基因控制的。通过调查一个由4000人组成的某群体,A型血1800人,B型血520人,AB型血240人,O型血1440人,求I A、I B和i这些等位基因的频率分别为多少? 【解析】根据遗传平衡定律知:I A+I B+i=1,即(I A+I B+i)2=12,可得到:I A I A+2I A i+2I B I B+2I Bi+2I A I B+ii =1,上式中A型血(I A I A+2I A i )1800人,B型血(I B I B+2I Bi)520人,AB型血(2I A I B)240人,O型血(ii)1440人,又由于该群体总人数为4000人,所以O型血基因型频率 ii =1440/4000,即i2 =1440/4000,得基因i的频率i=12/20=3/5,而A型血基因型频率 I A I A+2I A i=1800/4000,。把i=3/5代入可得基因I A的频率I A=3/10,从而基因I B 的频率I B=1-3/5-3/10=1/10。 【答案】I A、I B和i这些等位基因的频率分别为3/10、1/10、3/5。

大题1题多练三遗传定律及应用A 1.(2017山东济南二模,32)选取某种植物中的两个纯合品系抗病弧形叶和不抗病卵形叶做亲本进行杂交,F 1 的 表现型为抗病卵形叶,F 1自交,F 2 中出现四种表现型及其比例为抗病卵形叶∶抗病弧形叶∶不抗病卵形叶∶不 抗病弧形叶=5∶3∶3∶1。研究发现,在排除了交叉互换和突变的前提下,产生该现象的原因是某类同时含两个显性基因的配子死亡。控制是否抗病的基因用A、a表示,控制叶型的基因用B、b表示,请回答问题。 (1)根据F 1和F 2 中个体的表现型及比例(填“能”或“不能”)判断上述基因位于常染色体上。 (2)请用上述出现的个体为材料设计实验,探究同时含两个显性基因(都位于常染色体上)的死亡配子的类别。(写出杂交组合并指出预期实验结果及结论) (3)若同时含两个显性基因的死亡配子为卵细胞,简述用基因型为AaBb的植株作材料,获得基因型为AABB的抗病卵形叶植株的过程: 。 答案(1)不能 (2)写出以下其中一种即可(其他合理答案也可) ①杂交组合:F 1 (母本)×不抗病弧形叶(父本) 预期实验结果及结论:若子代中出现抗病弧形叶∶不抗病卵形叶∶不抗病弧形叶=1∶1∶1,说明含两个显性基因的雌配子致死;若子代中出现抗病卵形叶∶抗病弧形叶∶不抗病卵形叶∶不抗病弧形叶=1∶1∶1∶1,说明含两个显性基因的雄配子致死。 ②杂交组合:F 1 (父本)×不抗病弧形叶(母本) 预期实验结果及结论:若子代中出现抗病弧形叶∶不抗病卵形叶∶不抗病弧形叶=1∶1∶1,说明含两个显性基因的雄配子致死;若子代中出现抗病卵形叶∶抗病弧形叶∶不抗病卵形叶∶不抗病弧形叶=1∶1∶1∶1,说明含两个显性基因的雌配子致死 (3)取基因型为AaBb的植株的花药离体培养得单倍体幼苗,用秋水仙素诱导染色体加倍,用相应病原体感染卵形叶植株,保留抗病的卵形叶植株 解析(1)题目中没有做正反交实验,也没有分别统计F 1和F 2 中雌、雄个体的表现型及比例,所以仅根据F 1 和 F 2 中个体的表现型及比例不能判断上述基因位于常染色体上。(2)两个纯合品系抗病弧形叶和不抗病卵形叶做 亲本进行杂交,F 1的表现型为抗病卵形叶,可推知抗病、卵形叶为显性性状,且F 1 的基因型是AaBb,亲本抗病弧 形叶的基因型是AAbb,亲本不抗病卵形叶的基因型是aaBB。要探究同时含两个显性基因(都位于常染色体上) 的死亡配子的类别,可用测交法进行探究。让F 1做母本,不抗病弧形叶植株做父本进行杂交,即F 1 (母本,基因 型是AaBb)×不抗病弧形叶(父本,基因型是aabb),假设含有两个显性基因的雌配子致死,则母本产生的雌配

遗传的基本定律专题复习 撰稿教师:李文强责编:陈莉 章节概述 第一章《遗传因子的发现》和第二章《基因和染色体的关系》。第一章主要介绍了孟德尔发现的两个基本定律,并渗透了科学探究的方法;第二章通过减数分裂和基因在染色体上有关内容的学习,揭示了遗传定律的实质,并介绍了伴性遗传的相关内容。 本专题内容的复习要求学生能运用分离定律和自由组合定律解释一些生产、生活中的遗传现象,如遗传病的分析及概率计算、优生、杂交育种等,并能够在新的情境中综合运用所学知识,解决一些与遗传相关的问题。 遗传基本规律的考察,是每年高考的重中之重,最近几年的全国卷和各省市都曾在非选择题中出现相关内容。在新课标注重实验和实验设计能力的形势下,遗传基本规律作为实验能力的考察提供良好的材料和载体;在生物的遗传实例中,基因和基因型的推导,不同表现型的概率的计算,需要学生具有良好的理性思维能力和数理逻辑品质。现在遗传学已成为21世纪的前沿学科,伴性遗传、遗传病的防治和优生等内容与人们的生产生活息息相关。 目标认知 学习目标: 理解孟德尔遗传实验的科学方法;能熟练运用基因的分离规律和自由组合定律解决相关问题;掌握基因与性状的关系,解决与伴性遗传相关的问题;理解减数分裂与基本定律的关系。 重点: 基因的分离定律和自由组合定律的有关应用;减数分裂与有性生殖细胞的形成 难点: 遗传基本定律的有关应用 知识要点梳理 知识网络图:

知识链接: 遗传因子的发现 基因在染色体上 减数分裂与受精作用 伴性遗传 知识结构梳理: 减数分裂过程中DNA、染色体和染色单体数目变化规律: ①列表(以二倍体为例) ②曲线(以二倍体生物一个细胞为例)

重难点03 遗传规律与伴性遗传(一) (建议用时:30分钟) 【命题趋势】 遗传规律的理解和应用历来是高考的必考重点和难点,而且常考常新,题型可能是实验设计和分析题,综合考查基因的分离定律即自由组合定律,还可能考查基因与性状的关系、显隐性性状的判断等。作为高考中生物部分的“压轴”大题,一般会在不同小题中设置层层递进的难度,作为选拔尖子生的手段。 【满分技巧】 1.在理解基因分离定律和自由组合定律的基础上,通过足够的练习量,掌握不同题型的解题技巧。 2.回归课本,从教材的经典实验中把握遗传实验设计的思路和方向。 3.注意答题规范,学会正确运用各种遗传符合和图解。 【必备知识】 1.基因的分离定律与基因自由组合定律的本质。 2.判断或验证基因分离和自由组合定律的遗传实验方法(杂交、自交、测交的适用生物和应 用范围) 3.各种异常分离比的产生原因、伴性遗传和从性遗传的特点、判断方法 【限时检测】 1.(2019全国卷II·5)某种植物的羽裂叶和全缘叶是一对相对性状。某同学用全缘叶植株(植株甲)进行了下列四个实验。 ①植株甲进行自花传粉,子代出现性状分离 ②用植株甲给另一全缘叶植株授粉,子代均为全缘叶 ③用植株甲给羽裂叶植株授粉,子代中全缘叶与羽裂叶的比例为1∶1 ④用植株甲给另一全缘叶植株授粉,子代中全缘叶与羽裂叶的比例为3∶1 其中能够判定植株甲为杂合子的实验是 A.①或② B.①或④ C.②或③ D.③或④ 【答案】B

【解析】由题干信息可知,羽裂叶和全缘叶是一对相对性状,但未确定显隐性,若要判断全缘叶植株甲为杂合子,即要判断全缘叶为显性性状,羽裂叶为隐性性状。根据子代性状判断显隐性的方法:①不同性状的亲本杂交→子代只出现一种性状→子代所出现的性状为显性性状,双亲均为纯合子;②相同性状的亲本杂交→子代出现不同性状→子代所出现的新的性状为隐性性状,亲本为杂合子。让全缘叶植株甲进行自花传粉,子代出现性状分离,说明植株甲为杂合子,杂合子表现为显性性状,新出现的性状为隐性性状,①正确;用植株甲给另一全缘叶植株授粉,子代均为全缘叶,说明双亲可能都是纯合子,既可能是显性纯合子,也可能是隐性纯合子,或者是双亲均表现为显性性状,其中之一为杂合子,另一个为显性纯合子,因此不能判断植株甲为杂合子,②错误;用植株甲给羽裂叶植株授粉,子代中全缘叶与羽裂叶的比例为1∶1,只能说明一个亲本为杂合子,另一个亲本为隐性纯合子,但谁是杂合子、谁是纯合子无法判断,③错误;用植株甲给另一全缘叶植株授粉,子代中全缘叶与羽裂叶的比例为3∶1,说明植株甲与另一全缘叶植株均为杂合子,④正确。综上分析,供选答案组合,B正确,A、C、D均错误。 2.(2020福建省检·6)某种遗传病由X染色体上的b 基因控制。一对夫妇(X B X b ×X B Y)生了一个患病男孩(X b X b Y)。下列叙述正确的是 A.患病男孩同时患有多基因遗传病和染色体异常病 B.若患病男孩长大后有生育能力,产生含Y精子的比例理论上为1/3 C. 患病男孩的染色体异常是由于母亲减数第一次分裂X染色体未分离导致的 D.患病男孩的致病基因X b 来自祖辈中的外祖父或外祖母 【答案】D 【解析】多基因遗传病是指受两对以上的等位基因控制的人类遗传病,单基因遗传病是指受一对等位基因控制的遗传病。患病男孩的基因型为X b X b Y,是患有单基因遗传病和染色体异常病,A选项错误;X b X b Y 个体长大后若有生育能力,在进行减数第一次分裂后期时,3 条性染色体任意两条移向一极,另外一条性染色体移向另一极,理论上可产生4种类型的精子,种类及比例为X b ﹕X b X b ﹕X b Y﹕Y=2﹕1﹕2﹕1,含Y 精子包括“X b Y”和“Y”两种类型,因此产生含Y精子的比例理论上为1/2,B选项错误;这对夫妇的基因型为X B X b 和X B Y,可判断患病男孩的染色体异常是由于母亲减数第二次分裂后期时,含X b 的姐妹染色体单体未分离导致的,C 选项错误;患病男孩的致病基因X b 来自母亲,母亲的X b 可能来自祖辈中的外祖父或外祖母,故D选项正确。 3.(2020厦门市高三上期末·26).鹦鹉控制绿色(A)、黄色(a)和条纹(B)、无纹(b)的基因分别位于两对常染色体上。两纯合亲本杂交,F1全为绿色条纹,F2的表现型比例为7:1:3:1,研究得知

知识点5:遗传的基本规律和应用 1、通过羊膜穿刺术等对胎儿细胞进行检查,是产前诊断的有效方法。下列情形一般不需要进行细胞检查的是( ) A.孕妇妊娠初期因细菌感染引起发热 B.夫妇中有核型异常者 C.夫妇中有先天性代谢异常者 D.夫妇中有明显先天性肢体畸形者 2、下列关于人类遗传病的叙述,正确的是( ) A. 遗传病是指基因结构改变而引发的疾病 B. 具有先天性和家族性特点的疾病都是遗传病 C. 杂合子筛查对预防各类遗传病具有重要意义 D.遗传病再发风险率估算需要确定遗传病类型 3、下图为甲、乙两种遗传病(其中一种为伴性遗传)的某遗传家系图,家系中无基因 突变发生,且I4无乙病基因。人群中这两种病的发病率均为1/625。下列叙述正确的是( ) A.若Ⅳ2的性染色体组成为XXY,推测Ⅲ4:发生染色体畸变的可能性大于Ⅲ5 B.若Ⅲ4与Ⅲ5再生1个孩子,患甲病概率是1/26,只患乙病概率是25/52 C.Ⅱ1与Ⅳ3基因型相同的概率是2/3,与Ⅲ5基因型相同的概率是24/39 D.若Ⅱ1与人群中某正常男性结婚,所生子女患病的概率是1/39 4、某种植物的羽裂叶和全缘叶是一对相对性状。某同学用全缘叶植株(植株甲)进行了下列四个实验。 ①植株甲进行自花传粉,子代出现性状分离 ②用植株甲给另一全缘叶植株授粉,子代均为全缘叶 ③用植株甲给羽裂叶植株授粉,子代中全缘叶与羽裂叶的比例为1︰1 ④用植株甲给另一全缘叶植株授粉,子代中全缘叶与羽裂叶的比例为3︰1

其中能够判定植株甲为杂合子的实验是( ) A.①或② B.①或④ C.②或③ D.③或④ 5、若某哺乳动物毛色由3 对位于常染色体上的、独立分配的等位基因决定,其中A基因编码的酶可使黄色素转化为褐色素;B基因编码的酶可使该褐色素转化为黑色素;D基因的表达产物能完全抑制A基因的表达;相应的隐性等位基因a、b、d的表达产物没有上述功能。若用两个纯合黄色品种的动物作为亲本进行杂交,F1均为黄色,F2中毛色表现型出现了黄︰褐︰黑=52︰3︰9的数量比,则杂交亲本的组合是( ) A.AABBDD×aaBBdd,或AAbbDD×aabbdd B.aaBBDD×aabbdd,或AAbbDD×aaBBDD C.aabbDD×aabbdd,或AAbbDD×aabbdd D.AAbbDD×aaBBdd,或AABBDD×aabbdd 6、某种二倍体高等植物的性别决定类型为XY型。该植物有宽叶和窄叶两种叶形,宽叶对窄叶为显性。控制这对相对性状的基因(B/b)位于X染色体上,含有基因b的花粉不育。下列叙述错误的是( ) A.窄叶性状只能出现在雄株中,不可能出现在雌株中 B.宽叶雌株与宽叶雄株杂交,子代中可能出现窄叶雄株 C.宽叶雌株与窄叶雄株杂交,子代中既有雌株又有雄株 D.若亲本杂交后子代雄株均为宽叶,则亲本雌株是纯合子 7、人血友病是伴X隐性遗传病。现有一对非血友病的夫妇生出了两个非双胞胎女儿。大女儿与一个非血友病的男子结婚并生出了一个患血友病的男孩。小女儿与一个非血友病的男子结婚,并已怀孕。回答下列问题: (1)用“”表示尚未出生的孩子,请画出该家系的系谱图,以表示该家系成员血友病的患病情况。 (2)小女儿生出患血友病男孩的概率为__________;假如这两个女儿基因型相同,小女儿生出血友病基因携带者女孩的概率为__________。 (3)已知一个群体中,血友病的基因频率和基因型频率保持不变,且男性群体和女性群体的该致病基因频率相等。假设男性群体中血友病患者的比例为1%,则该男性群体中血友病致病基因频率为________;在女性群体中携带者的比例为______。

概述 哈迪-温伯格定律(Hardy-Weinberg Law)也称遗传平衡定律,其主要内容是指:在理想状态下,各等位基因的频率和等位基因的基因型频率在遗传中是稳定不变的,即保持着基因平衡。 此时各基因频率和各基因型频率存在如下等式关系并且保持不变:当等位基因只有一对(Aa)时,设基因A的频率为p,基因a的频率为q,则A+a=p+q=1, AA+Aa+aa=p2+2pq+q2=1 。哈代-温伯格平衡定律(Hardy-Weinberg equilibrium)对于一个大且随机交配的种群,基因频率和基因型频率在没有迁移、突变和选择的条件下会保持不变。 2满足条件 ①种群足够大;②种群个体间的交配是随机的;③没有突变产生;④没有新基因加入; ⑤没有自然选择。 3适用范围 遗传平衡在自然状态下是无法达到的,但在一个足够大的种群中,如果个体间是自由交配的且没有明显的自然选择话,我们往往近似地看作符合遗传平衡。如人类种群、果蝇种群等比较大的群体中,一些单基因性状的遗传是可以应用遗传平衡定律的。 如题:某地区每10000人中有一个白化病患者,求该地区一对正常夫妇生下一个白化病小孩的几率。该题就必须应用遗传平衡公式,否则无法求解。解答过程如下:由题意可知白化病的基因型频率aa=q2=0.0001,得q=0.01,则p=0.99 ,AA的基因型频率p2=0.9801,Aa的基因型频率2pq=0.0198 ,正常夫妇中是携带者概率为: 2pq/( p2+2pq)=2/101 ,则后代为aa的概率为:2/101×2/101×1/4=1/10201。解毕。 此外,一些不符合遗传平衡的种群,在经过一代的自由交配后即可达到遗传平衡,此时也可应用遗传平衡定律来求后代的基因型频率。例如:某种群中AA 个体占20%,Aa个体占40%,aa个体占40%,aa个体不能进行交配,其它个体可自由交配,求下一代个体中各基因型的比例。此题中亲代个体明显不符合遗传平衡,所以大家往往选择直接求解。那样需要分析四种交配方式再进行归纳综合(AA与Aa的雌雄个体自由交配有四种组合方式),显得比较繁琐。其实本题也可应用遗传平衡定律,解答及理由如下:在AA与Aa个体中两种基因频率是确定的,A=2/3,a=1/3 经过一代的自由交配后子代即可达到遗传平衡,则AA=4/9Aa=4/9,aa=1/9。解毕。 在复等位基因传中的应用

生物遗传学规律解题方法 一、仔细审题:明确题中已知的和隐含的条件,不同的条件、现象适用不同规律: 1.基因的分离规律: A.只涉及一对相对性状; B.杂合体自交后代的性状分离比为3∶1; C.测交后代性状分离比为1∶1。 2.基因,写遗传图解:P①RR×RR②RR×Rr③RR×rr④Rr×Rr⑤Rr×rr⑥rr×rr★注意:生物体细胞中染色体和基因都成对存在,配子中染色体和基因成单存在▲一个事实必须记住:控制生物每一性状的成对基因都来自亲本,即一个来自父方,一个来自母方。 3.关于配子种类及计算: A.一对纯合(或多对全部基因均纯合)的基因的个体只产生一种类型的配子 B.一对杂合基因的个体产生两种配子(DdD、d)且产生二者的几率相等。 C.n对杂合基因产生2n种配子,配合分枝法即可写出这2n种配子的基因。例:AaBBCc 产生22=4种配子:ABC、ABc、aBC、aBc。 4.计算子代基因型种类、数目: 后代基因类型数目等于亲代各对基因分别独立形成子代基因类型数目的乘积(首先要知道:一对基因杂交,后代有几种子代基因型?必须熟练掌握二、1) 例:AaCc×aaCc其子代基因型数目?∵Aa×aaF是Aa和aa共2种[参二、1⑤]Cc×CcF 是CC、Cc、cc共3种[参二、1④]∴答案=2×3=6种(请写图解验证) 5.计算表现型种类: 子代表现型种类的数目等于亲代各对基因分别独立形成子代表现型数目的乘积[只问一对基因,如二1①②③⑥类的杂交,任何条件下子代只有一种表现型;则子代有多少基因型就有多少表现型]例:bbDd×BBDd,子代表现型=1×2=2种,bbDdCc×BbDdCc,子代表现型=2×2×2=8种。 二、基因的分离规律(具体题目解法类型) 1.正推类型: 已知亲代(基因型或纯种表现型)求子代(基因型、表现型等),只要能正确写出遗传图解即可解决,熟练后可口答。 2.逆推类型: 已知子代求亲代(基因型),分四步 ①判断出显隐关系 ②隐性表现型的个体其基因型必为隐性纯合型(如aa),而显性表现型的基因型中有一个基因是显性基因,另一个不确定(待定,写成填空式如A?); ③根据后代表现型的分离比推出亲本中的待定基因 ④把结果代入原题中进行正推验证。 三、基因的自由组合规律: 总原则是基因的自由组合规律是建立在基因的分离规律上的,所以应采取"化繁为简、集简为繁"的方法,即:分别计算每对性状(基因),再把结果相乘。 1.正推类型: 要注意写清♀♂配子类型(等位基因要分离、非等位基因自由组合),配子"组合"成子代时不能♀♀相连或♂♂相连。 2.逆推类型: (方法与三2相似,也分四步)条件是:已知亲本性状、已知显隐性关系

配子频率与基因频率概念等同下的计算 (2014-04-26 12:57:00) 转载▼ 分类:生物教学 标签: 小强大生物 教育 配子频率与基因频率概念等同下的计算 山东省沾化县第二中学胡香荣 基因频率是指在一个种群基因库中,某个基因占全部等位基因数的比率。配子频率是指某种配子占所有配子的比率。教学发现,在种群达到遗传平衡条件下,基因频率可以等同于配子频率。 1常染色体基因频率计算 新人教版必修二《遗传与进化》P45页“思考与讨论”中用数学方法讨论基因频率的变化,就是常染色体上的基因频率。结果如下: Aa(60%)aa(10%)亲代基因型频率AA(30% ) 配子的比率A(30%)A(30%)a(30%)a(10%) Aa(48%)aa(16%)子代基因型频率AA(36% ) 子代基因频率A(60%)a(40%)上述计算建立在:①是个无限大的群体,②雌雄个体随机交配,③没有突变,④自然选择不起作用,⑤没有迁移。满足这五个条件的种群就是达到遗传平衡的理想种群,符合哈迪-温伯格定律,即基因频率保持世代不变。 有关配子的比率是否等同亲代基因频率,刘祖洞老师的解释是:因为个体间的交配是随机的,而且又没有自然选择,那就是说每个个体都为下代贡献了同样数目的配子,所以两性个体的随机交配可以归结为两性配子的随机结合,而且各种配子的频率就是基因频率[1]。详细分析如下: 假定Y和 y的基因频率分别是p和q。遗传平衡种群中基因型的频率和基因频率的数学关系如下: YY Yy yy P22pq q2这里p q=1,群体已经平衡。因为3种基因型所产生的两种配子的频率是: Y=P2 1/2(2pq)=P2 pq=p(p q)=p; y=1/2(2pq) q2=pq q2=q(p q)=q。 根据假定,个体间的交配是随机的,所以配子间的结合也是随机的。配子间的随机结合,就得出下面的结果: 卵子pY qy

遗传的基本规律及其应用知识点 永春三中苏碧珍 一、知识构建 > 二、知识链接 1、遗传规律的实验思路(假说——演绎法): 实验现象(提出问题)理论解释(作出假设)测交实验(验证)实质(得出结论) 2、遗传基本定律的适用范围: # ①真核生物的性状遗传②有性生殖生物的性状遗传③细胞核遗传 ④基因的分离定律适用于一对相对性状的遗传,只涉及一对等位基因。基因的自由组合 定律适用于两对或两对以上相对性状的遗传,涉及两对或两对以上的等位基因且分别位于两对或两对以上的同源染色体上(即非同源染色体上的非等位基因) 3、基因的分离定律和自由组合定律的F1和F2要表现特定的分离比应具备的条件:

①所研究的每一对性状只受一对等位基因控制,而且等位基因要完全显性 ②不同类型的雌、雄配子都能发育良好,且受精的机会均等 ③所有后代都处于比较一致的环境中,而且存活率相同 ④供实验的群体要大,个体数量要足够多 ~ 4、遗传的基本规律发生在减数第一次分裂的后期,等位基因分离的同时,非同源染色体上 的非等位基因表现为自由组合,而不是受精作用过程中。 5、细胞质基因在体细胞中是成单的,无等位基因,在减数分裂过程中,随机而不均等(MI 和MII的后期细胞质不均等分配)地分配到子细胞中;原核生物细胞二分裂过程中,拟核中基因均等分配,质基因随机不均等分配 6、性染色体上的基因控制的性状遗传,若只研究一对相对性状则同时遵循基因的分离定律, 由于性染色体的特殊性,描述子代表现型时要包括性别 7、基因分离定律的验证:①测交法(测交后代有两种表现型,比值为1:1)②自交法(自 交后代有两种表现型,比值为3:1)③花粉鉴定法(不同基因型的花粉与特定物质作用会呈现出不同的两种颜色,且比值为1:1) 8、利用遗传规律鉴定某一个体基因型时,植物可以用测交,也可以用自交,但对于自花传 粉的植物来说,自交更简便易行;动物只能用测交 9、遗传学上用豌豆、玉米和果蝇作实验材料的优点: 豌豆:①是严格的自花传粉植物,而且是闭花传粉,便于自交;②有许多易于区分的相对性状,便于分析;③生长周期短;④后代数量多,便于统计分析 ^ 玉米:①雌雄同株,雌花和雄花分别着生在不同部位,便于杂交;②有许多易于区分的相对性状,便于分析;③生长周期短;④后代数量多,便于统计分析 果蝇:①容易饲养,繁殖快;②染色体数目少,便于观察;③有许多易于区分的相对性状,便于分析 10、判断性状遗传是否遵循孟德尔遗传规律的基本思路是:一般采用自交法或杂交法,按孟 德尔遗传规律推测实验结果(表现型种类及比例),若实验结果与推测相同,则遵循孟德尔遗传规律;若实验结果与推测不同,则不遵循孟德尔遗传规律 11、判断常染色体遗传还是X染色体遗传,主要依据二者区别,基本方法有多种,但一般是: 用隐性雌性个体与显性雄性个体交配,若后代雌性个体都是显性性状,雄性个体都是隐性性状,则该基因位于X染色体上;若后代中雌性个体出现隐性性状或雄性个体出现显性性状,则该基因位于常染色体上(X染色体遗传的一个重要特征——显雄隐雌杂交,后代“雌象父雄象母”。这一知识在解题中很重要) 12、当某种环境因素作用于某生物时,导致其某一性状的改变,那么这一环境因素是通过引 发基因突变还是影响生长发育而导致性状改变判断的常用方法是:动物(将经环境因素作用后发生变化的生物交配,若后代仍出现突变型,则说明环境因素是通过引发基因突变而导致性状改变;若后代不出现突变型,则说明环境因素是通过影响生长发育而导致性状改变)。植物(除采用上述方法外,还可用营养繁殖的方法,若营养繁殖的后代仍出现突变型,则说明环境因素是通过引发基因突变而导致性状改变;若营养繁殖的后代不出现突变型,则说明环境因素是通过影响生长发育而导致性状改变) 13、遗传系谱图的解题步骤: ?

遗传平衡定律中公式的 推导及应用 -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

遗传平衡定律中公式的推导及应用 黄书尧 (山东省莱芜市羊里中学 271118) 研究群体的遗传结构和变化规律的遗传学,称为群体遗传学(population genetics )。它应用数学和统计学方法研究群体中选择和突变等因素对基因频率和基因型频率的影响,由此探讨进化的机制。 1.基因频率和基因型频率 基因频率:某种基因在整个群体中所占的百分率。 基因型频率:某种基因型在整个群体中所占的百分率。 假设一对等位基因Aa ,A 的频率为60%,则a 的频率为40%,自交F 2代结果如下: ♀ ♂ 设A=p a=q AA=D Aa=H aa=R 则D=p 2 H=2pq R=q 2 p+q=1 D+H+R=1 p=D+21H=p 2+2 1×2pq=p (p+q ) q=R+21H=q 2+2 1×2pq= q (p+q ) 总结:D= p 2 H=2pq R=q 2 p=D+21H q=R+2 1H 2.遗传平衡定律: (1)在随机交配的大群体中,如果没有其他因素(如突变、选择、迁移、遗传漂变等)的干扰,则各代基因频率保持不变。 (2)在任何一个大群体内,不论其基因频率和基因型频率如何,只要一代的随机交配,这个群体就可达到平衡。 (3)一个群体在平衡状态时,基因频率和基因型频率的关系是: D= p 2 H=2pq R=q 2 例1:已知人类中白化病(cc )发生率为4/10000,问:携带者占多少 解:∵R=4/10000 ∴q=R = p= ∴H=2pq= 即携带者占% 例2:人类中,右癖占84%(RR 、Rr ),问:其中Rr 占 解:∵R=1-84%= ∴q= p= ∴H=2pq= =% 即右癖中携带者占%

遗传规律的应用(自觉运用假设演绎法分析遗传现象,并在设计实验方案时,及时巩固某些知识) 材料:刺毛鼠的背上有硬棘毛(简称有刺),体色有浅灰色和沙色,浅灰色对沙色显性.在实验中封闭饲养的刺毛鼠群体中,偶然发现了一只无刺雄鼠,并终身保留无刺状态。现在要对这一新性状进行一系列遗传学研究,根据已有的知识,你能提出可以研究的问题吗? 问题: 1、无刺性状是可遗传的变异吗? 2、无刺和有刺性状的基因是一对等位基因还是两对、三对? 3、如果是一对等位基因,那么是位于常染色体还是性染色体? 4、这一对基因和控制体色的基因位于一对同源染色体上还是两对同源染色体上? 1.5、要想尽快繁殖无刺雌鼠应怎样设计杂交方案? 2.判断一——如何确定这种性状是可遗传的变异或者是不可遗传的变异

3.已知家鸡的突变类型无尾(M)对普通类型有尾(m)是显性。现用普通有尾鸡(甲群体)自交产生的受精卵来孵小鸡,在孵化早期向卵内注射微量胰岛素,孵化出的小鸡(乙群体)就表现出无尾性状. 请设计实验探究是胰岛素诱发基因突变的结果还是胰岛素影响胚胎发育的结果? 可行性方案是 A.甲群体×甲群体,孵化早期向卵内不注射胰岛素 B.甲群体×乙群体,孵化早期向卵内注射胰岛素 C.乙群体×乙群体,孵化早期向卵内不注射胰岛素 D.乙群体×乙群体,孵化早期向卵内注射胰岛素 方法:将变异雌、雄个体放在变异前的条件下杂交产生后代,若恢复变异前的性状则为环境因素引起,是不遗传的变异;反之,则为遗传物质改变的结果。(若为植物也可用无性繁殖方法,若恢复变异前的性状则环境引起,是不遗传的变异;反之,为可遗传的变异。)

为什么不选A 1、研究对象是乙群体,只选用甲群体与你的研究对象无关,不可能有结果。 2、研究乙群体是否发生了基因突变,如果发生了基因突变,其基因型应该是Mm,所以研究问题就转化为乙群体的基因型是Mm还是mm. 答案:C 判断二——如何区分这种可遗传的变异是基因突变还是染色体变异例1(2011海淀一模)30.(16分)1917年,布里奇斯发现了一种翅膀后端边缘缺刻(缺刻翅)的红眼雌果蝇,并用这种果蝇做了如图23所示的实验: