电致变色材料聚苯胺

摘要: 结合导电高分子材料聚苯胺目前研究的现状, 综述了聚苯胺的结构、特性, 聚苯胺的电化学合成法及化学合成法的影响因数及最佳条件, 聚苯胺的掺杂机制、无机酸掺杂和有机酸掺杂、二次掺杂,提高聚苯胺的溶解性和可加工性的方法以及聚苯胺的广泛用途。指出了聚苯胺的发展方向和发展前景。

关键词: 聚苯胺; 掺杂; 改性

聚合物一直被认为是绝缘体, 但是自从1976 年,美国宾夕法尼亚大

学的化学家MacDiarmid 领导的研究小组首次发现掺杂后的聚乙炔具有类似金属的导电性以后, 人们对共轭聚合物的结构和认识不断深

入和提高, 逐渐产生了导电高分子这门新兴学科。在随后的研究中逐步发现了聚吡咯、聚对苯撑、聚苯硫醚、聚噻吩、聚对苯撑乙烯撑、聚苯胺等导电高分子, 由于导电高分子材料作为新兴不可替代的基

础有机材料之一,几乎可以用于现代所有新兴产业及高科技领域之中,因此对导电高分子研究不仅具有重大的理论价值, 而且具有巨大的

应用价值。在众多的导电高分子材料中, 人们对聚乙炔的研究较早, 也最为深入, 但由于它的制备条件比较苛刻, 且它的抗氧化能力和

环境稳定性差, 给它的实用化带来了极大困难。而聚苯胺原料便宜, 合成简便, 耐高温及抗氧化性能良好, 有较高的电导和潜在的溶液、熔融加工可能性, 易成膜且膜柔软、坚韧等优点和具有优良的电致变色性, 在日用商品及高科技等方面有着广泛的应用前景。因此虽然聚苯胺于1984 年才被MacDiarmid 等重新开发,却一跃成为当今导电高

分子研究的热点和推动力之一,倍受人们的广泛关注。在这十多年期间, 国内外相关研究者们已对聚苯胺的结构、特性、合成、掺杂、改性等方面进行了较为深入的研究。

1 聚苯胺的结构与特性

1. 1 聚苯胺的结构

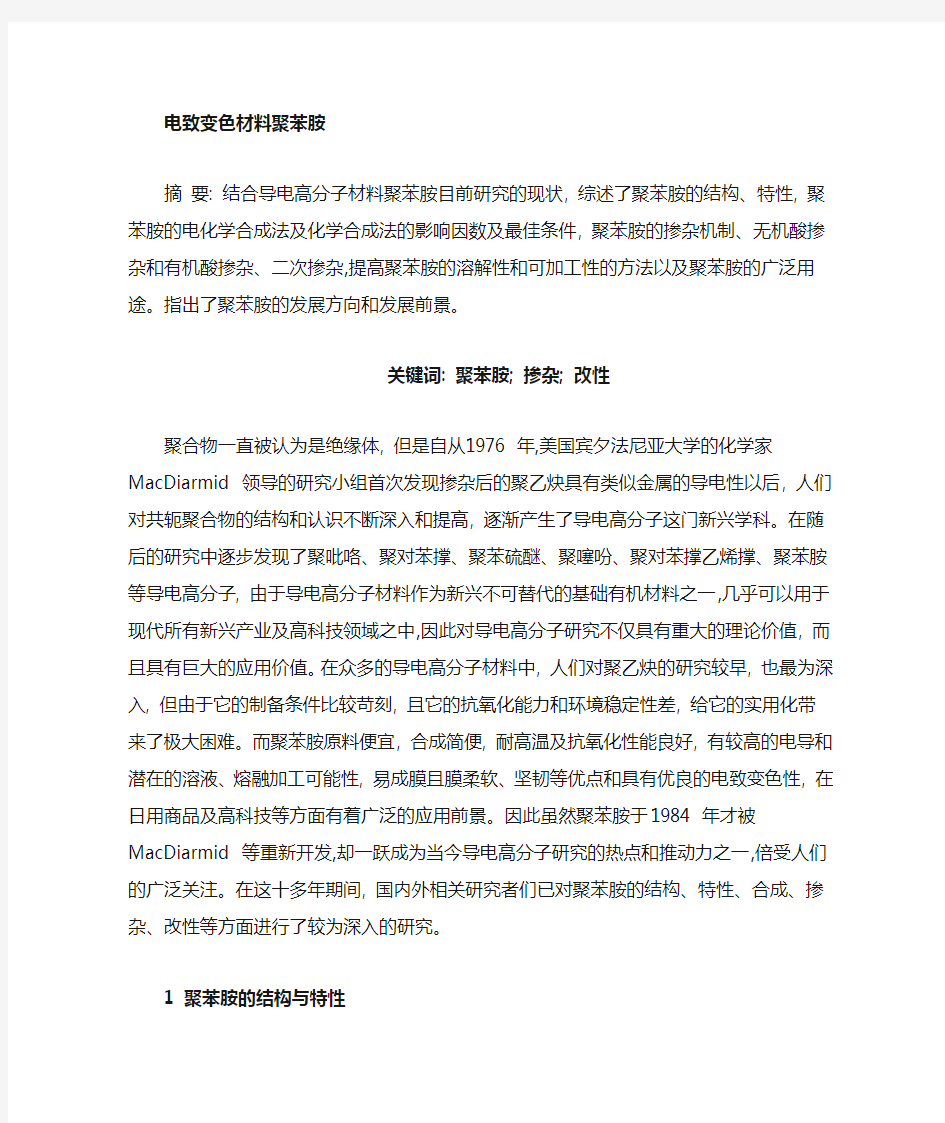

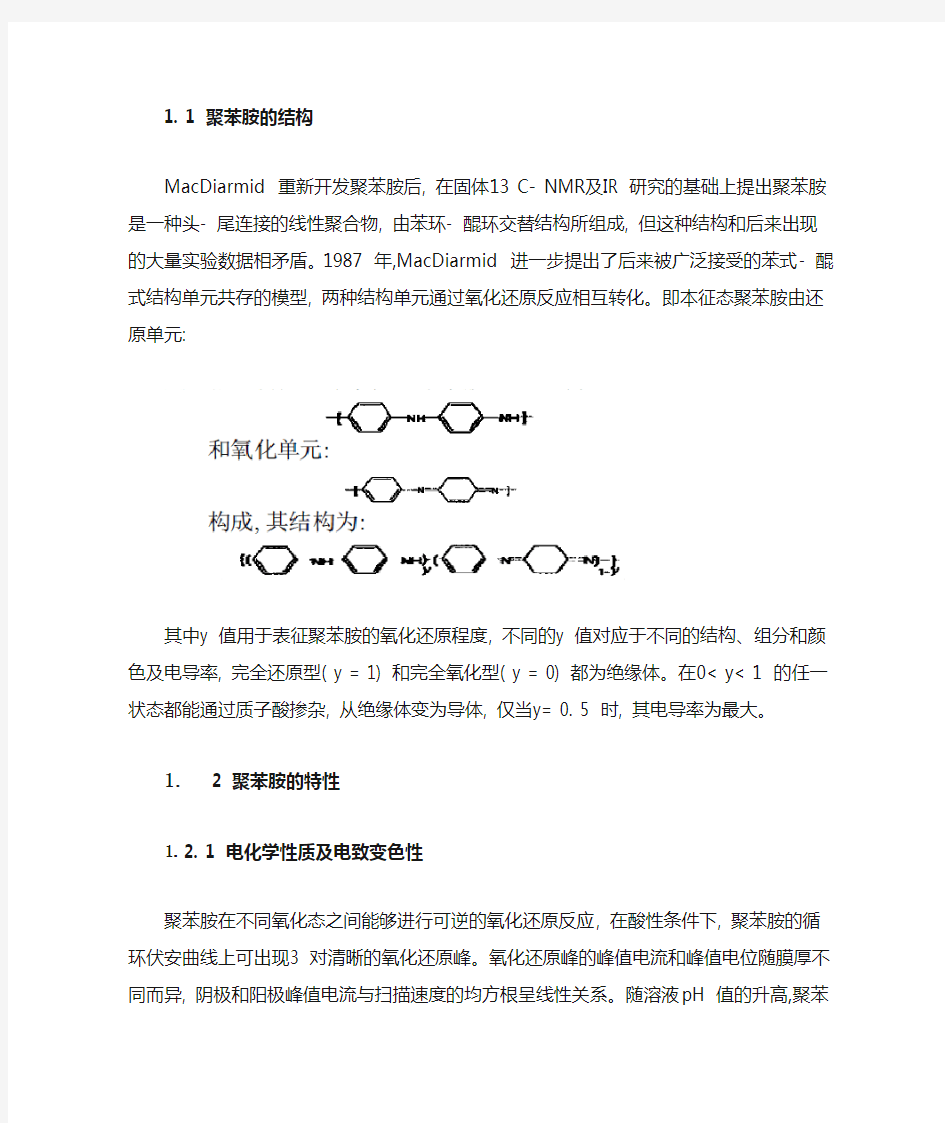

MacDiarmid 重新开发聚苯胺后, 在固体13 C- NMR及IR 研究的基础上提出聚苯胺是一种头- 尾连接的线性聚合物, 由苯环- 醌环交替

结构所组成, 但这种结构和后来出现的大量实验数据相矛盾。1987 年,MacDiarmid 进一步提出了后来被广泛接受的苯式- 醌式结构单

元共存的模型, 两种结构单元通过氧化还原反应相互转化。即本征态聚苯胺由还原单元:

其中y 值用于表征聚苯胺的氧化还原程度, 不同的y 值对应于不同

的结构、组分和颜色及电导率, 完全还原型( y = 1) 和完全氧化型( y = 0) 都为绝缘体。在0< y< 1 的任一状态都能通过质子酸掺杂, 从绝缘体变为导体, 仅当y= 0. 5 时, 其电导率为最大。

1.2 聚苯胺的特性

1.2. 1 电化学性质及电致变色性

聚苯胺在不同氧化态之间能够进行可逆的氧化还原反应, 在酸

性条件下, 聚苯胺的循环伏安曲线上可出现3 对清晰的氧化还原峰。氧化还原峰的峰值电流和峰值电位随膜厚不同而异, 阴极和阳极峰

值电流与扫描速度的均方根呈线性关系。随溶液pH 值的升高,聚苯胺膜的电活性降低, 当pH> 3 时, 其电活性逐步消失。电致变色现象是指在外加偏电压感应下, 材料的光吸收或光散射特性的变化。这种颜色的变化在外加电场移去后仍能完整地保留。聚苯胺的一个重要特性就是电致变色性, 聚苯胺的电致变色效应与氧化还原反应和质子化

过程( pH 值)有关。在中性或碱性条件下制得的聚苯胺薄膜是黑色的, 在可见光谱中不显示电致变色现象, 只有在酸性条件下制得的聚苯

胺薄膜才能显示可逆多重颜色的电致变色现象。当电位在- 0. 2~ + 1.

0 V. vs.SCE 之间扫描时聚苯胺的颜色随电位变化而变化, 由亮黄色( - 0. 2 V) 变成绿色( + 0. 5 V) , 再变至暗蓝色( + 0. 8 V) , 最后变成黑色( + 1. 0 V) , 呈现完全可逆的电化学活性和电致变色效应。当电位扫描范围缩小到- 0. 15~ 0. 4 V 时, 其电致变色的重复次数可增至106次。

1. 2. 2 导电性

聚苯胺像其他共轭聚合物一样具有导电性, 导电性是聚苯胺的一个

非常重要的特性, 本征态的聚苯胺电导率很低, 通过质子酸掺杂后, 其电导率可提高12个数量级。通过质子酸掺杂和氨水反掺杂可实现聚苯胺在导体和绝缘体之间的可逆变化。聚苯胺的导电性受许多因素的影响, 除分子链本身的结构外, 较重要的因素还有pH 值和温度。聚

苯胺的电导率与pH 值的依赖关系为: 当pH> 4 时, 电导率与pH 无关, 呈绝缘体性质; 当2< pH< 4 时, 电导率随溶液pH 值的降低而迅速增加, 其表现为半导体特性; 当pH< 2 时, 电导率与pH 值无关, 呈金属特性。聚苯胺的电导率与温度的依赖关系是在一定温度范围内服从VRH 关系,即: 随着温度的升高, 其电导率可从室温的10 SPcm 增至235 e 的103 SPcm[ 1] 。用电化学方法, 通过改变电位来改变聚苯胺的氧化状态达到改变其电导率的目的, 发现电导率与电位的

关系呈n 型变化, 当电位在0. 4 V. vs.SCE 时, 电导率最高, 电位低于0. 2 V 或高于0. 6V 时, 电

导率都将显著下降, 相差可达6 个数量级。这一特性在制造半导体器件上极有价值。聚苯胺还具有显著的光电转换特性, 对外加电压有体积响应特性, 在微波频段能够有效地吸收电磁辐射等特性。

2 聚苯胺的合成

聚苯胺可通过电化学方法和化学法制备得到。

2.1 聚苯胺的电化学合成

电化学法制备聚苯胺是在含苯胺的电解质溶液中, 选择适当的电化

学条件, 使苯胺在阳极上发生氧化聚合反应, 生成粘附于电极表面

的聚苯胺薄膜或是沉积在电极表面的聚苯胺粉末。电化学方法合成的聚苯胺纯度高, 反应条件简单且易于控制。但电化学法只适宜于合成小批量的聚苯胺。苯胺的电化学聚合方法有动电位扫描法、恒电流聚合、恒电位法以及脉冲极化法。影响聚苯胺的电化学法合成的因素有: 电解质溶液的酸度、溶液中阴离子种类、苯胺单体的浓度、电极材料、

聚合反应温度等。电解质溶液酸度对苯胺的电化学聚合影响最大, 当溶液pH< 1. 8 时聚合可得到具有氧化还原活性并有多种可逆颜色变化的聚苯胺膜,当溶液pH> 1. 8 时聚合则得到无电活性的惰性膜。溶液中阴离子对苯胺阳极聚合速度也有较大影响, 聚合速度顺序为

H2SO4 > H3PO4 > HClO4[ 2] 。用电化学法制得的导电聚苯胺/ 聚已内酰胺复合膜, 显示出优良的机械性能和良好的导电性[3] 。用电化学法还可制得纳米结构的聚苯胺。用电化学方法以高氯酸为掺杂剂合成的聚苯胺导电膜, 电导率可达833 S. m- 1 [ 4] 。

2.2 聚苯胺的化学合成

聚苯胺的化学合成是在酸性介质中用氧化剂使苯胺单体氧化聚合。化学法能够制备大批量的聚苯胺样品, 也是最常用的一种制备聚苯胺的方法。用HCl 作介质, 用(NH4 ) 2S2O8 作氧化剂, 一次性可用22 500 g 苯胺合成聚苯胺[ 5] 。化学法合成聚苯胺主要受反应介质酸的种类、浓度, 氧化剂的种类及浓度, 单体浓度和反应温度、反应时间等因素的影响。

2.2. 1 酸的种类及其浓度对合成聚苯胺性能的影响

苯胺在HCl, HBr, H2SO4 , HClO4 , HNO3 , CH3COOH,HBF4 及对甲苯磺酸等介质中聚合都能得到聚苯胺, 而在H2SO4 , HCl, HClO4 体系中可得到高电导率的聚苯胺, 在HNO3 , CH3COOH 体系中所得到的聚苯胺为绝缘体[ 6] 。非挥发性的质子酸如H2SO4 ,HClO4 最终会残留在聚苯胺的表面, 影响产品质量, 最常用的介质酸是HCl。质子酸在苯胺聚合过程中的主要作用是提供质子, 并保证聚合体系有足够酸

度的作用, 使反应按1, 4- 偶联方式发生。只有在适当的酸度条件下, 苯胺的聚合才按1, 4- 偶联方式发生。酸度过低, 聚合按头- 尾和头- 头两种方式相连, 得到大量偶氮副产物。当酸度过高时, 又会发生芳环上的取代反应使电导率下降。当单体浓度为0. 5 mol. L- 1时, 最佳酸浓度范围为1. 0~ 2. 0 mol.L- 1。

2.2. 2 氧化剂种类及其浓度对合成聚苯胺性能的影响

聚苯胺合常用的氧化剂有: (NH4 ) 2S2O8 , K2Cr2O7 ,KIO3 ,H2O2 , FeCl3 等。也有用(NH4 ) 2S2O8 和碳酸酯类过氧化物组成复合氧化

剂制备聚苯胺[ 7] 。以Fe2+ 为催化剂和H2O2 为氧化剂可合成高溶

解性的聚苯胺[ 8] 。(NH4 ) 2S2O8 不含金属离子, 后处理简便, 氧化能力强,是最常用的氧化剂。在一定范围内, 随着氧化剂用量的增加, 聚合物的产率和电导率也增加。当氧化剂用量过多时, 体系活性中心相对较多, 不利于生成高分子量的聚苯胺, 且聚苯胺的过氧化

程度增加, 聚合物的电导率下降。当用(NH4 ) 2S2O8 合成聚苯胺时, 过硫酸铵与苯胺的摩尔比为1. 0 时, 聚合物的电导率最高, 过硫酸

铵与苯胺的摩尔比为1. 5 时, 产率最大[ 9] 。

2. 2. 3 反应温度及单体浓度对合成聚苯胺性能的影响

反应温度对聚苯胺的电导率影响不大, 在低温下( 0 e 左右) 聚合有利于提高聚苯胺的分子量并获得分子量分布较窄的聚合物。在过硫酸铵体系中, 在一定温度范围内, 随着反应体系温度升高, 聚合物的

产率增加, 当温度为30 e 时, 产率最大。苯胺聚合是放热反应, 且

聚合过程有一个自加速过程。如果单体浓度过高会发生暴聚, 一般单

体浓度取0. 25~ 0. 5 molL- 1 为宜。

3 聚苯胺的掺杂

聚苯胺的掺杂机制同其他导电高聚物的掺杂机制完全不同, 其他的

导电聚合物的掺杂总是伴随着主链上电子的得失, 而聚苯胺的质子

酸掺杂没有改变主链上的电子数目, 只是质子进入高聚物链上才使

链带正电, 为维持电中性, 对阴离子也进入高聚物链。半氧化型半还原型的本征态聚苯胺可进行质子酸掺杂, 全还原型聚苯胺可进行碘

掺杂和光助氧化掺杂, 全氧化型聚苯胺只能进行离子注入还原掺杂。聚苯胺的主要掺杂点是亚胺氮原子, 且苯二胺和醌二亚胺必须同时

存在才能保证有效的质子酸掺杂[ 10] 。掺杂态聚苯胺可用碱进行反掺杂, 且掺杂与反掺杂是可逆的。

用普通的有机酸及酸性弱的无机酸作掺杂剂都不能获得高电导率的

掺杂产物。用酸性较强的质子酸如:H2SO4 ,H3PO4 ,HBr, HBF4 和HCl 作掺杂剂则可得到电导率较高的掺杂态聚苯胺。因为H2SO4 , H3PO4 是不挥发性酸,HBF4 具有腐蚀性, 所以最常用的无机掺杂酸是HCl。无机小分子酸尺寸小, 易于扩散, 其掺杂过程简单, 通过溶液的pH 值就可控制掺杂程度, 然而小分子掺杂的聚苯胺稳定性及可溶性较差。用分子相对较大的有机酸掺杂聚苯胺可得到稳定性和可溶性较好的掺杂态聚苯胺, 研究者们分别用对甲基苯磺酸、磺基水杨酸、十二烷基苯磺酸、樟脑磺酸、酞菁铜磺酸、杂多酸、二羟基环丁烯二酮等作掺杂剂掺杂了聚苯胺, 并对其相关性质进行了详细的研究。聚苯胺的掺杂受掺杂剂浓度、掺杂温度、掺杂时间等因素的影响, 并且不同

掺杂剂具有不同的最佳掺杂条件。聚苯胺还有二次掺杂现象, 樟脑磺酸掺杂的聚苯胺用间甲酚做溶剂比用氯仿作溶剂所得膜的电导率高103 倍, 研究发现二次掺杂除了能使卷曲的导电高分子主链展开外, 其主要作用是促使导电高分子链间发生相互作用, 并自行

组成导电通路, 有利于链间电子的传输[ 11]。

4 聚苯胺的可溶性和可加工性的研究

由于聚苯胺链的强刚性和链间的强的相互作用使得它的溶解性极差, 相应地可加工性也差, 限制了它在技术上的广泛应用。当今, 改善聚苯胺的可溶性和可加工性已成为国内外研究者们非常关注的课题。4. 1 制备复合物来改性聚苯胺

通过聚苯胺与其他一些溶解性和可加工性相对较好的聚合物复合而

得到聚苯胺的复合物, 从而来改性聚苯胺。制备聚苯胺复合物的常用方法有: 电化学合成法、胶乳法、吸附聚合法、共混法等[ 12] 。通过聚苯胺与聚乙烯醇、聚乙烯、尼龙- 6、聚( 丙烯酸丁酯- 苯乙烯- 丙烯酸羟乙酯) 、聚氯乙烯、丁腈橡胶、聚酰胺、聚醋酸乙烯酯等复合可得到各种改性的聚苯胺复合物。

4. 2 制备可溶性聚苯胺

采用大尺寸的功能酸如: 樟脑磺酸、十二烷基苯磺酸作掺杂剂可制得溶解性较好的掺杂态聚苯胺。采用水- 油二相乳液聚合方法, 以十二烷基苯磺酸为乳化剂和掺杂剂, (NH4 ) 2S2O8 为引发剂可制备出可溶性聚苯胺[ 13] 。利用聚乙烯醇做稳定剂和成膜剂可制备稳定的聚苯胺水基胶体分散液[ 14] 。采用以有机溶剂、水混合或双相体系为

溶剂进行聚合的方法可制备高溶解性的不同分子量聚苯胺[ 15] 。通过苯胺与一些带有极性和可溶性基团的苯胺衍生物如: 邻氨基苯磺酸[ 16] 、邻氨基苯甲醇[ 17] 、N- ( 4- 磺苯基) 苯胺[ 18] 、邻胺基苯甲酸[ 19] 、邻甲氧基苯胺[ 20] 共聚合成溶解性和可加工性较好的共聚态聚苯胺。

5 聚苯胺的用途及其前景展望

利用聚苯胺的电致变色特性, 可以用它来做智能窗和各种电致变色薄膜器件, 且在军事伪装和节能涂料等方面有着诱人的前景。日本的丰田公司和chronar公司都采用聚苯胺试制了智能窗。由于聚苯胺有良好可逆的氧化还原性能, 人们最感兴趣, 研究得最多的是

把它用作二次电池的电极材料, 日本已研究开发了薄膜型Li- AlPLiBF4 - ( PC+ DME)PPani 二次电池。利用聚苯胺的导电性, 可用它作为导电材料及导电复合材料。通过改变掺杂剂的种类和浓度调整材料的形态,可精确控制聚苯胺薄膜的离子透过率及气体透过率或分子尺寸的选择性, 因此聚苯胺也可用来制作选择性透过膜。聚苯胺在不同氧化态下体积有显著的不同,对外加电压有体积响应可以用于制造人工肌肉。利用聚苯胺吸收微波的特性, 法国已研制出了隐形潜艇。聚苯胺还可用作防静电及电磁屏蔽材料、发光二极管、光学器件及非线性光学器件。此外聚苯胺还是一种优良的防腐材料。

总之, 人们对聚苯胺的结构、特性、合成、掺杂、改性、用途等方面的研究已经取得了长足的进展。但对聚苯胺的溶解性、机械加工性以及聚苯胺的电致变色性等机制的研究还有待进一步深入。对聚苯胺的

认识并未止步, 人们正期待着开发出聚苯胺更多的应用领域。由于聚苯胺的众多优良特性以及人们已在聚苯胺的研究中所取得的成果, 再加上人们在聚苯胺的研究和开发上投入了大量的资金和技术力量, 我们完全有理由相信, 随着广大研究者的不断努力和对聚苯胺研究的不断深入, 聚苯胺必将具有更加广阔的应用前景。

参考文献:

[ 1] 陆珉, 吴益华, 姜海夏. 导电聚苯胺的特性及应用[ J] . 化工新型材料, 1997, ( 11) : 16- 20.

[ 2] 景遐斌, 王献红, 耿延候. 导电高分子研究二十年) ) ) 成

功与希望. : 江明. 府寿宽. 高分子科学的近代论题[ C] . 上

海: 复旦大学出版社, 1997. 212- 230.

[ 3] 肖诗特, 黄怡, 田海明. 聚苯胺PPA- 6 导电复合膜的电化

学合成与性能[ J] . 功能高分子学报, 1998, 11( 2) : 257 - 260.

[ 4] 黄怡, 肖诗特, 田海明. 聚苯胺自支撑导电膜的电化学合

成及性能[ J] . 功能高分子学报, 1998, 11( 1) : 44- 47.

[ 5] 周震涛, 刘芳, 杨洪业. 聚苯胺合成的中试放大研究[ J] . 华南理工大学学报( 自然科学版) , 1997, 25( 10) : 57- 60. [ 6] 沙兆林, 苏广均, 施磊等. 导电聚苯胺的合成[ J] . 南通工学院学报, 2000, 16( 1) : 25- 27.

[ 7] 阳范文, 罗亦萍, 唐建斌. 复合氧化剂在合成导电聚苯胺

中的应用[ J] . 化学研究, 2000, 11( 1) : 48- 50.

[ 8] SUN Z C, GENG Y H, LI J. Catalytic oxidization polymerization of aniline in an H2O2 - Fe2+ system[ J] . Journal of Applied Science, 1999, 72 ( 8) : 1 077- 1 084.

[ 9] 周震涛, 刘芳, 杨洪业等. (NH4 ) 2 S2O8 体系聚苯胺合成[ J] . 华南理工大学学报( 自然科学版) , 1995, 23( 2) : 47- 51.

[ 10] 王佛松, 王利祥, 景遐斌. 聚苯胺的掺杂反应[ J] . 武汉大学学报, 1993( 6) : 65- 73.

[ 11] 马永梅, 陈春英, 过俊石等. 聚苯胺导电复合物的二次掺

杂现象[ J] . 科学通报, 1997, 42( 7) : 707- 709.

有机光致变色材料 有机光致变色现象发现至今已有100 多年的历史。1867年Fritzsche 观察到黄色的并四苯在空气和光作用下的褪色现象,所生成的物质受热时重新生成并四苯,变回原来的颜色。1876 年Meer 首先报道了二硝基甲烷的钾盐经光照发生颜色变化。Markward 于1899 年研究了1 ,42二氢22 ,3 ,4 ,42四氯萘212酮在光作用下生的可逆的颜色变化行为,并把这种现象称为光色互变。 20 世纪50年代Hirshberg 陆续报道了关于螺吡蝻类化合物受光照变色,在另波长的光照射下或热的作用下又能恢复到原来颜色的现象,并把上述现象称为光致变色现象(photochromism) 。 20 世纪80 年代螺噁嗪类、苯并吡喃类抗疲劳性较好的化合物的发现使得光致变色化合物研究真正兴起。目前,对光致变色化合物的研究主要集中在俘精酸酐、二芳基乙烯、螺吡喃、螺噁嗪以及相关的杂环化合物上,同时也在探索和发现新的光致变色体系。 光致变色现象 光致变色现象[6 ] 是指一个化合物(A) 在受到一定波长的光照

射时,可进行特定的光化学反应,获得产物(B) ,由于结构或电子组态的改变而导致其吸收光谱发生明显的变化;而在另一波长光的照射下或热的作用下,又能恢复到原来的形式。其典型的紫外- 可见吸收光谱和光致变色反应可 以用图1 - 1 定性描述 1 有机光致变色化合物的分类 1.1 有机光致变色化合物 有机光致变色材料种类繁多,反应机理也不尽相同,主要包括:①键的异裂,如螺吡喃、螺嗯嗪等;②键的均裂,如六苯基双咪唑等;③电子转移互变异构,如水杨醛缩苯胺类化合物等;④顺反异构,如周萘靛兰类染料、偶氮化合物等;⑤氧化还原反应,如稠环芳香化合物、噻嗪类等;⑥周环化反应,如俘精酸酐类、

有机光致变色存储材料进展Ξ 李 瑛 谢明贵 (四川大学化学系,成都,610064) 摘 要 本文综述了最近二十年来在有机光致变色存储材料方面的进展。 关键词 光盘 有机光存储材料 光致变色化合物 1 引 言 光致变色现象最早是在生物体内发现,距今已有一百多年的历史。随后,本世纪40年代又发现了无机化合物和有机化合物的光致变色现象。光致变色材料的特异性能给这类化合物带来了广阔的、重要的应用前景。尤其是有机光致变色材料与半导体激光信号相匹配,成为新的一代光信息存储材料[1]。1993年9月在法国召开的首届有机光致变色化学和材料国际学术讨论会,宣告了一个在化学、物理和材料科学基础上互相渗透、互相交叉的新学科“光致变色化学和材料科学”的诞生。 光盘是继缩微技术(始于40年代)和磁性存储介质(始于60年代)之后所发展起来的一种崭新的信息存储系统[2]。它是通过激光束照射到旋转的圆盘(由保护层、记录介质层、反射层及基片组成)上,利用记录介质层所发生的物理和(或)化学变化,从而改变光的反射和透过强度而进行二进制讯息的记录。它的特点是:存储密度高、信息容量大(比磁盘高100倍以上);保存时间长(可达100年以上);防污染性能好;读出速度快。光盘的光学记录层分为:形成坑或孔的记录层、形成热泡的记录层、磁光记录层、染料/聚合物记录层、相变记录层和合金记录层。依功能的不同,光盘可分为三大类型:只读型光盘(Read only memory,ROM);一次写多次读型光盘(Write once read many,WORM)和可擦除型光盘(Erasable direct read after write,EDRAW)。根据当前光盘的发展趋势,本文将主要讨论EDRAW类型光盘用有机光致变色存储材料。 2 EDRAW光盘的结构及主要类型EDRAW光盘不同于CD(Compact disc)和WORW光盘,其存储是可逆的,即可写、读、擦。目前的EDRAW光盘存储信息密度达108bit/cm2,光道密度达8000~9000tracks/cm(磁盘1000~1500track/cm)。研制的类型主要有基于磁光效应(Mag2 neto-optical,m/o),可逆相变(Reversible phase change),光致变色(Photochromic)等。目前已经商品化的是磁光盘及相变光盘,但均系无机存储材料。 EDRAW光盘有两种规格,一是直径为3.25″(约130M Byte)主要用于个人电脑;另一种直径为5.25″(约300M Byte)用于档案数据存储。EDRAW 光盘的结构见图1 。 图1 EDRAW光盘结构示意图 Fig1Schematic structure of EDRAW disk 3 光致变色存储的工作原理 3.1 光致变色 一些无机和有机化合物,在某些波长的光作用下,其颜色发生可逆的变化,这就是光致变色现象。它具有三个主要特点:(a)有色和无色亚稳态间的可控可逆变化;(b)分子规模的变化过程;(c)亚稳态间的变化程度与作用光强度呈线性关系。 A λ 1 λ 2 B 大多数有机光致变色物质对紫外线敏感易变色,受热,可见光和红外线又会使其消色。光致变色物质可分为两大类:正光致变色性(Normal pho2 tochromism)和逆光致变色性(Reverse pho2 tochromism)。若λ2>λ1,此称为(正)光致变色。其中A B为光发色反应,B A为光退色或热退 Ξ四川省科学基金资助项目初稿收到日期:1997203215终稿收到日期:1997205230

电致变色材料研究进展 摘要电致变色材料是目前公认的最有发展前途的智能材料之一。本文简述了电致变色机理及特点,简要介绍了无机电致变色材料( WO 3)和有机电致变色材料(氧化还原型化合物、金属有机螯合物、导电聚合物)这两种不同类型的变色材料,电致变色材料的应用前景和发展方向及其研究现状。 关键词电致变色无机电致变色材料有机电致变色材料应用现状 变色现象是指物质在外界环境的影响下,而产生的一种对光的反应的改变。这种现象普遍存在于自然界中,比如变色龙,它的体色会随着周围环境的变化而改变。人们感兴趣的是一类具有可逆变色现象的物质,即可利用一定的外界条件将它们的颜色进行改变并且在另外一种条件下将其还原。目前发现的变色现象主要有4 类: 电致变色、光致变色、热致变色和压致变色,其中又以电致变色研究得最为深入。 电致变色是指在外接电压或者电流的驱动下,物质发生电化学氧化还原反应而引起颜色变化的现象。即在外加电场作用下,物质的化学性能(透射率、反射率等)在可见光范围内产生稳定的可逆变化。其主要特点有以下几点:( 1) 电致变色材料中电荷的注入与抽出可以通过外界电压或电流的改变而方便地实现,注入或抽出电荷的多少直接决定了材料的致色程度,调节外界电压或电流可以控制电致变色材料的致色程度; ( 2) 通过改变电压的极性可以方便地实现着色或消色; ( 3) 已着色的材料在切断电流而不发生氧化还原反 应的情况下,可以保持着色状态,即具有记忆功能。因此,电致变色材料应满足以下各个方面的要求: (1) 具有良好的电化学氧化还原可逆性; (2) 颜色变化的响应时间快; (3) 颜色的变化是可逆的; (4) 颜色变化的灵敏度高; (5) 有较高的循环寿命; (6) 有一定的记忆存贮功能; (7) 有高的机械性能和化学稳定性; (8) 有合适的微观结构。 自1969年Deb发现非晶W薄膜具有电致变色效应以来,电致变色薄膜材料以其特殊的性能成为了材料研究的热点之一,并且取得了一定的成果。70 年代电致变色器件的问世,80 年代美国科学家研究的“灵巧窗”都是在电致变色材料研究领域的重大突破。此后,人们又逐渐发现了其它一些电致变色材料,可以分为无机电致变色材料和有机电致变色材料。无机电致变色材料的性能稳定, 其光吸收变化是由于离子和电子的 双注入和双抽出而引起的。有机电致变色材料的色彩丰富, 易进行分子设计, 其光吸收变化来自氧化还原反 应。 无机电致变色材料 无机电致变色材料多为过渡金属氧化物或其衍生物。这是由于过渡金属元素在d 轨道有未成对的单电 子存在。过渡金属元素离子一般易于着色, 且基态与激发态能量差较小。氧化物中金属的电子层结构不稳定在一定的条件下价态发生可逆转变, 形成混合价态的离子共存状态, 其颜色随离子价态和浓度的变化而变化。依据变色特性, 又可分为阴极电致变色材料和阳极电致变色材料。 1 、阴极电致变色材料 在高价氧化状态无色, 在低价还原状态着色的电致变色材料称为阴极电致变色材料, 主要包括?B 族的WO3 、MoO3 及其混合材料, 以及V2O5 、Nb2O5 、TiO2 、BiO3 等。其中, 最典型的就是WO,它是最早被发现具有电致变色特性的,也是研究得最为广泛和深入的一种电致变色材 料。对于WO,在钨的位置上都被WI占据,是一种透明的薄膜;而在氧化还原态时,WV产生电致变色效 应。尽管对于WO羊细的变色机制还存在争议,但是金属阳离子的注入与抽岀的重要作用已被认可。一般认 为其反应方程式如下:xM+ + xe —+WO f MxWO 式中M表示H + ,Li +等。利用Faugh nan等提岀的价间电荷迁移模型解释WO勺变色行为,如图1( a)所示方向加电场时,电子e —和阳离子M+同时注入WO膜原子晶格间的缺陷位置,形成钨青铜(MxWO3)化合 物,呈现蓝色。如图1( b) 所示方向加电场时,电致变色层中电子 e —和阳离子M+同时脱离,蓝色消失。 WO在高价态呈现无色,在低价态呈现岀蓝色,是一类在高价氧化状态下无色,在低价还原状态下着色 的阴极电致变色材料,这类材料主要是W B族金属氧化物。 图1 价间电荷迁移模型示意图 2、阳极电致变色材料 阳极电致变色材料与阴极电致变色材料相反,它们在低价还原状态下无色,在高价氧化状态下呈现颜

电致变色材料研究进展 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

电致变色材料研究进展摘要电致变色材料是目前公认的最有发展前途的智能材料之一。本文简述 了电致变色机理及特点,简要介绍了无机电致变色材料(WO3)和有机电致变色 材料(氧化还原型化合物、金属有机螯合物、导电聚合物)这两种不同类型的变 色材料,电致变色材料的应用前景和发展方向及其研究现状。 关键词电致变色无机电致变色材料有机电致变色材料应用现状 变色现象是指物质在外界环境的影响下,而产生的一种对光的反应的改变。 这种现象普遍存在于自然界中,比如变色龙,它的体色会随着周围环境的变化而 改变。人们感兴趣的是一类具有可逆变色现象的物质,即可利用一定的外界条件 将它们的颜色进行改变并且在另外一种条件下将其还原。目前发现的变色现象主 要有4 类: 电致变色、光致变色、热致变色和压致变色,其中又以电致变色研究得最为深入。 电致变色是指在外接电压或者电流的驱动下,物质发生电化学氧化还原反应 而引起颜色变化的现象。即在外加电场作用下,物质的化学性能(透射率、反射 率等)在可见光范围内产生稳定的可逆变化。其主要特点有以下几点:( 1) 电 致变色材料中电荷的注入与抽出可以通过外界电压或电流的改变而方便地实现, 注入或抽出电荷的多少直接决定了材料的致色程度,调节外界电压或电流可以控 制电致变色材料的致色程度; ( 2) 通过改变电压的极性可以方便地实现着色或 消色; ( 3) 已着色的材料在切断电流而不发生氧化还原反应的情况下,可以保 持着色状态,即具有记忆功能。因此,电致变色材料应满足以下各个方面的要求: (1) 具有良好的电化学氧化还原可逆性; (2) 颜色变化的响应时间快; (3) 颜色 的变化是可逆的; (4) 颜色变化的灵敏度高; (5) 有较高的循环寿命; (6) 有一

液晶玻璃与电致变色玻璃的区别: 1)液晶玻璃在正常情况下是不透明的,只有在一定的电压作用下才能从不透明变为透明;电致变色玻璃本身可以为透明。 2)液晶玻璃需要不断地施加电压才能保持透明,属于能耗产品,不过能耗比较低;电致变色玻璃具有双稳态的性能,只需在电压作用下调节玻璃的透光率,除去电压后玻璃的状态能在一段时间内继续保持。 3)普通的液晶玻璃一般只能在透明和不透明两种状态之间进行调整;电致变色玻璃一般能在不同电压作用下调节到不同级别的透光率。 4)液晶玻璃的主要原理是根据液晶分子在电压作用下的取向来达到调光的目的;电致变色玻璃的主要原理是电致变色材料在电压作用下发生氧化还原反应,进而发生颜色和透明度的变化,达到调光的目的。 电致变色器件 电致变色是指材料的光学属性(反射率、透过率、吸收率等)在外加电场的作用下发生稳定、可逆的颜色变化的现象,在外观上表现为颜色和透明度的可逆变化。具有电致变色性能的材料称为电致变色材料,用电致变色材料做成的器件称为电致变色器件。 目前,已经产业化的电致变色器件有一下几类:电致变色智能调光玻璃、电致变色显示器、汽车自动防眩目后视镜。 电致变色智能玻璃在电场作用下具有光吸收透过的可调节性,可选择性地吸收或反射外界的热辐射和内部的热的扩散,减少办公大楼和民用住宅在夏季保持凉爽和冬季保持温暖而必须消耗的大量能源。同时起到改善自然光照程度、防窥的目的。解决现代不断恶化的城市光污染问题。是节能建筑材料的一个发展方向。 电致变色材料具有双稳态的性能,用电致变色材料做成的电致变色显示器件不仅不需要背光灯,而且显示静态图象后,只要显示内容不变化,就不会耗电,达到节能的目的。电致变色显示器与其它显示器相比具有无视盲角、对比度高等优点。 用电致变色材料制备的自动防眩目后视镜,可以通过电子感应系统,根据外来光的强度调节反射光的强度,达到防眩目的作用,使驾驶更加安全。 电致变色智能玻璃能以较低的电压(2-5V)和较低的功率调节汽车、飞机内部的光线强度,使旅途更加舒适。目前,电致变色调光玻璃已经在一些高档轿车和飞机上得到应用。

光致变色材料制备用途以及进展 (青岛科技大学化学与分子工程学院应用化学084班李) 摘要: 本文针对光致变色材料这一新型材料,综述了光致变色材料的变色原理及分类,并着重对含氧、氮、硫杂螺环结构的光致变色化合物研究进展,有机光致变色高分子材料的加工方法、性能优劣及研究进展进行了论述,最后对光致变色材料的应用前景进行了总结和展望。 关键词:光致变色有机光致变色材料含氧、氮、硫杂螺环结构的光致变色 化合物 1 光致变色原理 光致变色现象[1](对光反应变色)指一个化合物(A)受一定波长( 1)光的照射,进行特定化学反应生成产物(B),其吸收光谱发生明显的变化;在另一波长( 2)的光照射下或热的作用下,又恢复到原来的形式: 严格意义上的光致变色化合物的主要结构形式有两种:1)光致变色材料分子作为侧链基团直接或通过间隔基与主链大分子相联;2)光致变色材料分子作为主链结构单元或共聚单元而形成聚合物但随着研究的不断深入,变色材料种类和结构形式也不断扩大,也有人认为将光致变色化合物添加到聚合物中形成聚合物的类型添加进来,但此种形式仍存在广泛争议 光致变色材料发展至今,按照不同判别标准其分类方式多种多样如果按照材料光反应前后颜色不同分类,可分为正光色性类和逆光色性类两种;而按照变色机理进行分类时,则可分为T类型和P类型;P类型材料的消色过程是光化学过程,有较好的稳定性和变色选择性[2]。 但应用最广泛的分类方法则是按照材料物质的化学成分进行分类,即分为无机化合物和有机化合物两大类 它主要有三个特点[3]:①有色和无色亚稳态问的可控可逆变化;②分子规模的变化过程;③亚稳态间的变化过程与作用光强度呈线性关系。光致变色反应中的成色和消色过程的速度和循环次数(即抗疲劳性)是其实际应用的决定性因素。 光致变色材料要想真正达到实用化,还必须满足以下条件: ○1A和B有足够高的稳定性; ○2A和B有足够长的循环寿命; ○3吸收带在可见光区;响应速度快,灵敏度高。 2 含氧、氮、硫杂螺环结构的光致变色化合物 2.1 螺吡喃化合物 1952 年Fisdher 和Hirshberg[4]首次发现了螺吡喃的光致变色性质, 1956年

Journal of Advances in Physical Chemistry 物理化学进展, 2018, 7(3), 139-146 Published Online August 2018 in Hans. https://www.doczj.com/doc/f39013698.html,/journal/japc https://https://www.doczj.com/doc/f39013698.html,/10.12677/japc.2018.73017 Research and Application Progress of Photochromic Materials Yue Sun College of Chemistry and Chemical Engineering, Southwest Petroleum University, Chengdu Sichuan Received: Aug. 5th, 2018; accepted: Aug. 18th, 2018; published: Aug. 27th, 2018 Abstract Photochromic materials, as an important subject in the field of high technology, have wide appli-cation value and development prospect. According to different types, this paper summarizes the research progress and related applications of organic photochromic materials, inorganic pho-tochromic materials and inorganic-organic hybrid photochromic materials, and briefly discusses the future development trend. Keywords Photochromatism, Research Progress, Application, Development Trend 光致变色材料的研究及应用进展 孙悦 西南石油大学化学化工学院,四川成都 收稿日期:2018年8月5日;录用日期:2018年8月18日;发布日期:2018年8月27日 摘要 光致变色材料作为当前高科技领域研究的重要课题,具有广阔的应用价值和发展前景。根据类型不同,本文分别综述了有机光致变色材料、无机光致变色材料以及无机–有机杂化光致变色材料的研究进展及相关应用,并对光致变色材料未来的发展趋势作了简要探讨。 关键词 光致变色,研究进展,应用,发展趋势

光致变色材料 世界正因为有了颜色而五光十色,生活正因为有了颜色而变得多姿多彩,这一切都来自于大自然的馈赠和人类的聪明才智。随着科技一日千里,人类已经能用多种方式来表现颜色、应用颜色,其中变色材料的研制和应用给我们带来耳目一新的“多彩”生活。 在外界激发源的作用下,一种物质或一个体系发生颜色明显变化的现象称为变色性。光致变色是指一种化合物A受到一定波长的光照射时,可发生光化学反应得到产物B,A和B的颜色(即对光的吸收)明显不同。B在另外一束光的照射下或经加热又可恢复到原来的形式A。光致变色是一种可逆的化学反应,这是一个重要的判断标准。在光作用下发生的不可逆反应,也可导致颜色的变化,只属于一般的光化学范畴,而不属于光致变色范畴。 光致变色的材料早在1867年就有所报道,但直至1956年Hirshberg提出光致变色材料应用于光记录存储的可能性之后,才引起了广泛的注意。光致变色现象指的是化合物在受光照射后,其吸收光谱发生改变的可逆过程,具有这种性质的物质称为光致变色材料或光致变色色素。人们最熟知的就是通常感光照相使用的卤化银体系,分散在玻璃或胶片中的银微晶在紫外光照下成黑色,但在黑暗下加热又逆转,变成无色状态。目前,对光致变色的研究大都集中在二芳基乙烯、俘精酸酐、螺吡喃、螺嗪、偶氮类以及相关的杂环化合物上,同时也在继续探索和发现新的光致变色体系。研究光致变色材料最多的国家是美国、日本、法国等,日本在民用行业上开发比较早。 将光致变色色素加入透明树脂中,制成光变色材料,可以用于太阳眼镜片,国内在变色眼镜方面已开始应用。将光致变色色素与高聚物连接在一起,可以制成具有光变色性能的材料,在光电技术和光控装置中很有应用前景。用光致变色材料的涂料可以制作成各种日用品、服装、玩具、装饰品、童车或涂布到内外墙上、公路标牌和建筑物等的各种标示、图案,在光照下会呈现出色彩丰富、艳丽的图案或花纹,美化人们的生活及环境;可以做成透明塑料薄膜,贴到或嵌入汽车玻璃或窗玻璃上,日光照射马上变色,使日光不刺眼,保护视力,保证安全,并可起到调节室内和汽车内温度的作用;还可以溶人或混入塑料薄膜中,用作农业大棚农膜,增加农产品、蔬菜、水果等的产量。另一个重要的用途是用作军事上的隐蔽材料,例如军事人员的服装和战斗武器的外罩等。 近年来,将光致变色材料用于光信息存储、光调控、光开关、光学器件材料、光信息基因材料、修饰基因芯片材料等领域受到全球范围内的广泛关注。我国研究者利用新型热稳定螺噁嗪类材料进行可擦除高密度光学信息存储研究方面取得新进展。他们设计合成了一种具有良好开环体热稳定性的新型螺噁嗪分子SOFC。这类新型光致变色材料用于信息存储表现出良好的稳定性,而且可以进行信息的反复写入和擦除,并可应用于基于双光子技术的多层三维高密度光学信息存储,表现出很强的应用前景。

光致变色高分子材料 摘要光致变色高分子是一类新型的功能高分子材料这类材料经光照后, 其化学性能, 与物理性能特别是在颜色方面会发生可逆的变化本文对光致变色高分子的研究状况进行了较全面的综述, 文中对主要的光致变色高分子, 诸如聚甲亚胺型、硫卡巴踪型、偶氮苯型、苟二酮型、邃漆型和含螺结构型等进行了讨论。关键词:光致变色高分子原理种类合成应用 引言 高分子材料的研究与应用己给人类带来了巨大的益处, 迄今科学家们仍不遗余力开拓多种新型的高分子材料, 光致变色高分子材料就是近年来受到人们瞩目的新型功能高分子材料之一光致变色材料的研究始于本世纪初叶, 人们在对功能性染料的研究中发现多种物质在不同波长的光照射时呈现不同的颜色, 有的在可见光照射下产生颜色变化, 停止光照后又能回复原来的颜色这些现象引起高分子研究者的注意, 于是, 许多研究者们把光致变色的功能性染料引入到高分子的侧链或主链中, 或与高分子化合物共混, 从而开发出一系列具有光致变色特性的新型高分子材料功能性光致变色染料是小分子, 不便于制造成器件, 光致变色高分子恰恰在这方面有很大的优势, 因而更加促进了光致变色高分子的研究与开发。【1】 1 光致变色的基本原理 由于有机物质在结构上千差万异, 因而光致变色机理也多有不同宏观上可分为光化学过程变色和光物理过程变色两种。 光化学过程变色较为复杂, 可分为顺反异构反应、氧化还原反应、离解反应、环化反应以及氢转移互变异构化反应等等。 兹以侧链带偶氮苯的光致变色高分子为例, 这是典型的顺反异构变色机理在光作用下, 偶氮苯从稳定的反式转变为不稳定的顺式, 并伴随着颜色的转变, 后面我们将进一步说明。 关于光物理过程的变色行为, 通常是有机物质吸光而激发生成分子激发态, 主要是形成激发三线态, 而某些处于激发三线态的物质允许进行三线态一三线态的跃迁, 此时伴随有特征的吸收光谱变化而导致光致变色。

电致变色材料制备技术综述 电致变色材料概述 电致变色是在电流或电场的作用下,材料发生可逆的变色现象。早在本世纪30年代就有关于电致变色的初步报道。60年代,Pkat在研究有机染料时,发现了电致变色现象并进行了研究。1969年,Deb发现在施加电压的情况下,MoO3和WO3具有电致变色效应,Deb 在此基础上进行了深入的研究并研制出了第一个薄膜电致变色器件。电致变色材料因为在智能窗(smart window)、汽车防炫后视镜、电致变色显示器等方向具有巨大的潜在应用价值,正受到越来越多的关注。波音公司最新的波音787梦想客机上就使用了电致变色旋窗设计,电致变色也正在走向产业化,具有广阔的市场前景。 目前电致变色材料主要包括两种,即无机电致变色材料和有机电致变色材料。许多过渡金属氧化物具有电致变色效应。普遍认为无机电致变色材料由于电子和离子的双注入和双抽出发生氧化还原反应而具有电致变色效应。根据材料是在氧化态或者还原态着色可分为还原态着色电致变色材料如W、Mo、V、Nb和Ti的氧化物和氧化态着色电致变色材料如Ir、Rh、Ni和Co等的氧化物。有些材料如V、Co和Rh的氧化物在氧化态和还原态均会呈现不同的颜色。普鲁士蓝也是一种具有多种变色特性的电致变色材料,能在暗蓝色、透明无色(还原时)、淡绿色(氧化时)等颜色之间转变。有机电致变色材料包括氧化还原型化合物如紫罗精,导电聚合物如聚苯胺、聚噻吩和金属有机螯合物如酞花菁等。无机电致变色材料由于化学稳定性好,制备工艺简单等优点,是人们研究的重点,WO3作为最早发现的一种电致变色材料,由于性能优越,价格低廉等优点,是研究最为详细的一种电致变色材料。

光致变色材料制备与合成 摘要:本文针对光致变色材料这一新型材料,综述了光致变色材料的变色原理及分类,并着重对含氧、氮、硫杂螺环结构的光致变色化合物研究进展,有机光致变色高分子材料的加工方法、性能优劣及研究进展进行了论述,最后对光致变色材料的应用前景进行了总结和展望。 关键词:光致变色有机光致变色材料含氧、氮、硫杂螺环结构的光致变色化合物 1 光致变色原理 光致变色现象[1](对光反应变色)指一个化合物(A)受一定波长( 1)光的照射,进行特定化学反应生成产物(B),其吸收光谱发生明显的变化;在另一波长( 2)的光照射下或热的作用下,又恢复到原来的形式: 严格意义上的光致变色化合物的主要结构形式有两种:1)光致变色材料分子作为侧链基团直接或通过间隔基与主链大分子相联;2)光致变色材料分子作为主链结构单元或共聚单元而形成聚合物但随着研究的不断深入,变色材料种类和结构形式也不断扩大,也有人认为将光致变色化合物添加到聚合物中形成聚合物的类型添加进来,但此种形式仍存在广泛争议 光致变色材料发展至今,按照不同判别标准其分类方式多种多样如果按照材料光反应前后颜色不同分类,可分为正光色性类和逆光色性类两种;而按照变色机理进行分类时,则可分为T类型和P类型;P类型材料的消色过程是光化学过程,有较好的稳定性和变色选择性[2]。 但应用最广泛的分类方法则是按照材料物质的化学成分进行分类,即分为无机化合物和有机化合物两大类 它主要有三个特点[3]:①有色和无色亚稳态问的可控可逆变化;②分子规模的变化过程;③亚稳态间的变化过程与作用光强度呈线性关系。光致变色反应中的成色和消色过程的速度和循环次数(即抗疲劳性)是其实际应用的决定性因素。 光致变色材料要想真正达到实用化,还必须满足以下条件: ①A和B有足够高的稳定性; ②A和B有足够长的循环寿命;

光致变色材料的应用发展历史 姓名:孙相龙学号:115050910092 近年来光致变色材料因其极高的潜在应用价值得到越来越多的关注,已经成为目前国际上重要的研究课题。光致变色材料不仅在光敏装饰、变色眼镜、数字显示等领域已经投入实用,而且其在光信息存储、光开关、全息超细显影、生物探针等高新科技领域有着非常诱人的诱人前景。 一、光致变色原理 光致变色是指化合物A在受到特定波长的光hv1的照射时,发生特定化学反应生成产物B,其吸收光谱或折射率发生明显的变化;在另一波长的光hv2照射下或者在热的作用下,B又回复到原来的形式A,其光致变色反应可用下式表示: 光致变色是一种可逆的化学变化,这是一个重要的判断标准。在光作用下发生的不可逆反应,也可导致颜色的变化,只属于一般的光化学范畴,而不属于光致变色范畴。光致变色材料的可逆变色过程可以由光物理效应机理或者光化学反应机理所引起。在光物理效应机理中,在吸收光子后物质内部的电子发生能级跃迁,或者固体中的离子发生迁移并改变价态,呈现不同的光谱吸收,因而导致光致变色。在光化学反应机理中,化合物吸收光子后电子跃迁到激发态,这可能并不引起光谱吸收变化,但随后发生的光化学反应则会导致吸收光谱的变化,从而呈现光致变色。光致变色反应中生色过程和褪色过程的速度、热稳定性以及抗疲劳性(可循环次数)是决定光致变色材料实际应用的重要因素。光致变色材料主要分为三大类,即有机光致变色材料、无机光致变色材料和无机-有机光致变色材料。 二、光致变色材料的应用发展 光致变色现象最早是在生物体内发现的,距今已经有一百多年的历史。1867年,Fritsche观察到黄色的并四苯在空气和光作用下的褪色现象,所生成的物质受热时重新生成并四苯。1876年,Meer报道了类似的现象,二硝基甲烷的钾盐在光照下发生颜色变化。1889年,Phipson将类似于锌屑白的油漆漆在大门上,白天变成黑色,晚间却变成白色,引起了制造商们的极大兴趣。1889年,Marekwald观察到有机化合物苯并叉(Benzo-l-Naphthrlidine)以及四氯代一蔡酮在日光或其它强光源照射下能从无色变成紫色,放回暗处后又恢复成原来的颜色,认为这是一种新现象并称之为光致变色(Photoropy)。今天,Photoropy己经被理解为光引发的生物体系中的变化现象,Photoropism则是指植物的向阳性。

光致变色材料及其应用前景 一、光致变色材料 光致变色指的是某些化合物在一定的波长和强度的光作用下分子结构会发生变化,从而导致其对光的吸收峰值 即颜色的相应改变,且这种改变一般是可逆的。人类发现 光致变色现象已有一百多年的历史。第一个成功的商业应 用始于20世纪60年代,美国的Corning工作室的两位材 料学家Amistead和Stooky首先发现了含卤化银(AgX)玻璃的可逆光致变色性能[4],随后人们对其机理和应用作了大量研究并开发出变色眼镜。但由于其较高的成本及复杂的 加工技术,不适于制作大面积光色玻璃,限制了其在建筑 领域的商业应用。此后AgX光致变色的应用重心转向了价 格便宜且质量较轻的聚合物基材料,而各种新型光致变色 材料的性能及其应用也开始了系统研究。 二、原理 不同类型的光致变色材料具有不同的变色机理,尤其是无机光致变色材料的变色机理与有机材料有明显的区 别。光致变色材料典型无机体系的光致变色效应伴随着可 逆的氧化-还原反应,如WO3为半导体材料,其变色机理可用1975年由Faughnan提出的双电荷注入/抽出模型解释,

即在紫外光照射下,价带中电子被激发到导带中,产生电子空穴对,随后光生电子被W(VI)捕获,生成W(V),同时光生空穴氧化薄膜内部或表面的还原物种,生成质子H+,注入薄膜内部,与被还原的氧化物结合生成蓝色的钨青铜HxWO3,该蓝色是由于W(V)价带中电子向W(VI)导带跃迁的结果。另一种变色机理是Schirmer等在1980年所提出的小极化子模型,他们认为,光谱吸收是由于不等价的2个钨原子之间的极化子跃迁所产生,即注入电子被局域在W(V)位置上,并对周围的晶格产生极化作用,形成小极化子。入射光子被这些极化子吸收,从一种状态变到另一种状态,可简略表示如下:WA(V)-O-WB(VI)→WA(VI)-O-WB(V) 由于上述变化不会引起材料晶体结构的破坏,因此典型无机材料的光致变色效应具有良好的可逆性和耐疲劳性能。有机体系的光致变色也往往伴随着许多与光化学反应有关的过程同时发生,从而导致分子结构的某种改变,其反应方式主要包括:价键异构、顺反异构、键断裂、聚合作用、氧化-还原、周环反应等。以偶氮化合物为例,其光致变色效应基于分子中偶氮基-N=N-的顺-反异构反应,通常偶氮化合物顺-反异构体有不同的吸收峰,虽两者一般差值不大,但摩尔消光系数往往相差很大,另外,偶氮化合物还有明显的光偏振效应,即光致变色效果与光的偏振态有关。生物光致变色材料如细菌视紫红质等的感光效应也属于这

光致变色材料 Photochromic materials 摘要:光致变色的应用前景非常广阔,如信息存储原件、装饰和防护包装材料、自显影全息记录照相、国防上的用途等。因此,综述这些年涌现的光致变色新材料,分析他们的制备方法、性能。 关键词:光致变色材料应用 Abstract: Application prospect of photochromism is very broad, such as information storage, materials of the original decorative and protective packaging, automatic developing holographic recording camera, the use of national defense. Therefore, this article summarizes the emergence of new photochromic materials in these years, preparation methods and properties of them were analysed. Key words:photochromic materials application 1 引言 光致变色指的是某些化合物在一定的波长和强度的光作用下分子结构会发生变化,从而导致其对光的吸收峰值即颜色的相应改变,且这种改变一般是可逆的。光致变色化合物分为两类:第一类是有机光致变色化合物,如螺毗喃类、二芳基乙烯类、偶氮苯类、俘精酸醉类。第二类是无机光致变色化合物,如过渡金属氧化物、金属卤化物、稀土配合物。光致变色材料由于其在光能量转换、光学镜片、汽车挡风玻璃、光学防伪、装饰材料等方面的应用越来越普及,以及在光信息存储、光记录和光开关等领域显示出巨大的潜在应用前景而受到关注。目前在中国发展迅猛。笔者综述了几种光致变色材料,探讨目前光致变色材料的合成。 2 .1光致变色材料简介 2.1.1硝化纤维素键合螺口恶嗪光致变色材料 螺口恶嗪是一类光化学性质较为优异的光致变色化合物,在紫外光照射下,螺C-O键发生断裂,生成在长波区域吸收的开环显色体部花菁结构,实现SP-MC结构的转变。 该种实验采用接枝共聚反应,将螺口恶嗪基团以共价键形式连接在硝化纤维素高分子上,得到了一种新型的光致变色高分子材料,考察了新材料的光致变色行为。

电致变色材料 电致变色定义 电致变色是指材料的光学属性(反射率、透过率、吸收率等)在外加电场的作用下发生稳定、可逆的颜色变化的现象,在外观上表现为颜色和透明度的可逆变化。具有电致变色性能的材料称为电致变色材料,用电致变色材料做成的器件称为电致变色器件。 电致变色材料 电致变色材料分为无机电致变色材料和有机电致变色材料。无机电致变色材料的典型代表是三氧化钨,目前,以WO3为功能材料的电致变色器件已经产业化。而有机电致变色材料主要有聚噻吩类及其衍生物、紫罗精类、四硫富瓦烯、金属酞菁类化合物等。以紫罗精类为功能材料的电致变色材料已经得到实际应用。 电致变色的工作原理 电致变色材料在外加电场作用下发生电化学氧化还原反应,得失电子,使材料的颜色发生变化。 电致变色器件的典型结构 器件结构从上到下分别为:玻璃或透明基底材料、透明导电层(如:ITO)、电致变色层、电解质层、离子存储层、透明导电层(如:ITO)、玻璃或透明基底材料。 器件工作时,在两个透明导电层之间加上一定的电压,电致变色层材料在电压作用下发生氧化还原反应,颜色发生变化;而电解质层则由特殊的导电材料组成,如包含有高氯酸锂、高氯酸纳等的溶液或固体电解质材料;离子存储层在电致变色材料发生氧化还原反应时起到储存相应的反离子,保持整个体系电荷平衡的作用,离子存储层也可以为一种与前面一层电致变色材料变色性能相反的电致变色材料,这样可以起到颜色叠加或互补的作用。如:电致变色层材料采用的是阳极氧化变色材料,则离子存储层可采用阴极还原变色材料。 电致变色技术的应用 电致变色智能玻璃在电场作用下具有光吸收透过的可调节性,可选择性地吸收或反射外界的热辐射和内部的热的扩散,减少办公大楼和民用住宅在夏季保持凉爽和冬季保持温暖而必须消耗的大量能源。同时起到改善自然光照程度、防窥的目的。解决现代不断恶化的城市光污染问题。是节能建筑材料的一个发展方向。 电致变色材料具有双稳态的性能,用电致变色材料做成的电致变色显示器件不仅不需要背光灯,而且显示静态图象后,只要显示内容不变化,就不会耗电,达到节能的目的。电致变色显示器与其它显示器相比具有无视盲角、对比度高等优点。

光致变色材料的制备用途和国内外进展综述 应用化学085班王建峰 学号:0802010504 摘要:近年来,将光致变色材料广泛用于光信息存储、光调控、光开关、光学器件材料、光信息基因材料、修饰基因芯片材料等领域受到全球范围内的广泛关注。本文简单介绍了光致变色材料材料的制备,用途和国内外最新的进展,希望通过本文更一步了解光致变色材料的一些科研知识,为以后的研究实验做好参考。 关键词:光致变色、进展、制备方法、用途 光致变色指的是某些化合物在一定的波长和强度的光作用下分子结构 会发生变化,从而导致其对光的吸收峰值即颜色的相应改变,且这种改变一般是可逆的。人类发现光致变色现象已有一百多年的历史。第一个成功的商业应用始于20世纪60年代,美国的Corning工作室的两位材料学家Amistead和Stooky首先发现了含卤化银(AgX)玻璃的可逆光致变色性能[4],随后人们对其机理和应用作了大量研究并开发出变色眼镜。但由于其较高的成本及复杂的加工技术,不适于制作大面积光色玻璃,限制了其在建筑领域的商业应用。此后AgX光致变色的应用重心转向了价格便宜且质量较轻的聚合物基材料,而各种新型光致变色材料的性能及其应用也开始了系统研究。 一、光致变色材料的分类 二、 1、有机光致变色化合物 有机光致变色材料种类繁多,反应机理也不尽相同,主要包括: ①键的异裂,如螺毗喃、螺唔嗓等;

②键的均裂,如六苯基双咪哇等; ③电子转移互变异构,如水杨醛缩苯胺类化合物等; ④顺反异构,如周蔡靛兰类染料、偶氮化合物等; ⑤氧化还原反应,如稠环芳香化合物、哗嗓类等; ⑥周环化反应,如俘精酸配类、二芳基乙烯类等。下面介绍几种主的 有机类光致变色化合物。 光致变色材料 (l)螺毗喃类:螺毗喃是有机光致变色材料中研究和应用最早、最广泛的体系之一,在紫外光照射下,无色螺毗喃结构中的C一O键断裂开环,分子局部发生旋转且与叫噪形成一个共平面的部花青结构而显色,吸收光谱相应红移。在可见光或热的作用下,开环体又能回复到螺环结构。C一O键的断裂时间处于皮秒级,变色速度极快。但是部花青在室温下存放几分钟至几小时就会自动转化为无色的螺环结构,另外,在叮逆过程中会发生光化学副反应,从而影响可逆转化的循环次数,这些不足限制r螺毗喃在光分子开关方面的应用。 (2)俘精酸醉类:俘精酸醉是芳取代的二亚甲基丁二酸配类化合物的统称,是最早被合成的有机光致变色化合物之一。1999年,Kiji等报道了通过1,4一双杂环取代的丁炔一1,4-二醇的碳基化的方法来合成双杂环俘精酸醉化合物。反应以Pd为催化剂,在高温高压下进行。该方法开辟了一条合成双杂环俘精酸配的新路径,但合成条件苛刻,难以推广。闻起强等困首次报道了通过两步传统的Stobbe缩合反应合成双峡喃俘精酸酥化合物。其所得结果与Kiii报道的不同之处在于:K巧i方法所得的双杂环俘精酸醉化合物的结构为22式,而同起强等合成的双吠喃俘精酸酥化合物的结构为EE 式,两个反应中心的距离分别是0.3394nm和0.34O6nm,有利于光致变色周环化反应的发生。此目标产物和成色体的最大吸收峰分别为368nm和 489nln,在一定的实验条件下仅观察到成色体和开环体之间的转化,这预示着此化合物可能具有良好的抗疲劳性能。

电致变色材料聚苯胺 摘要: 结合导电高分子材料聚苯胺目前研究的现状, 综述了聚苯胺的结构、特性, 聚苯胺的电化学合成法及化学合成法的影响因数及最佳条件, 聚苯胺的掺杂机制、无机酸掺杂和有机酸掺杂、二次掺杂,提高聚苯胺的溶解性和可加工性的方法以及聚苯胺的广泛用途。指出了聚苯胺的发展方向和发展前景。 关键词: 聚苯胺; 掺杂; 改性 聚合物一直被认为是绝缘体, 但是自从1976 年,美国宾夕法尼亚大 学的化学家MacDiarmid 领导的研究小组首次发现掺杂后的聚乙炔具有类似金属的导电性以后, 人们对共轭聚合物的结构和认识不断深 入和提高, 逐渐产生了导电高分子这门新兴学科。在随后的研究中逐步发现了聚吡咯、聚对苯撑、聚苯硫醚、聚噻吩、聚对苯撑乙烯撑、聚苯胺等导电高分子, 由于导电高分子材料作为新兴不可替代的基 础有机材料之一,几乎可以用于现代所有新兴产业及高科技领域之中,因此对导电高分子研究不仅具有重大的理论价值, 而且具有巨大的 应用价值。在众多的导电高分子材料中, 人们对聚乙炔的研究较早, 也最为深入, 但由于它的制备条件比较苛刻, 且它的抗氧化能力和 环境稳定性差, 给它的实用化带来了极大困难。而聚苯胺原料便宜, 合成简便, 耐高温及抗氧化性能良好, 有较高的电导和潜在的溶液、熔融加工可能性, 易成膜且膜柔软、坚韧等优点和具有优良的电致变色性, 在日用商品及高科技等方面有着广泛的应用前景。因此虽然聚苯胺于1984 年才被MacDiarmid 等重新开发,却一跃成为当今导电高

分子研究的热点和推动力之一,倍受人们的广泛关注。在这十多年期间, 国内外相关研究者们已对聚苯胺的结构、特性、合成、掺杂、改性等方面进行了较为深入的研究。 1 聚苯胺的结构与特性 1. 1 聚苯胺的结构 MacDiarmid 重新开发聚苯胺后, 在固体13 C- NMR及IR 研究的基础上提出聚苯胺是一种头- 尾连接的线性聚合物, 由苯环- 醌环交替 结构所组成, 但这种结构和后来出现的大量实验数据相矛盾。1987 年,MacDiarmid 进一步提出了后来被广泛接受的苯式- 醌式结构单 元共存的模型, 两种结构单元通过氧化还原反应相互转化。即本征态聚苯胺由还原单元: 其中y 值用于表征聚苯胺的氧化还原程度, 不同的y 值对应于不同 的结构、组分和颜色及电导率, 完全还原型( y = 1) 和完全氧化型( y = 0) 都为绝缘体。在0< y< 1 的任一状态都能通过质子酸掺杂, 从绝缘体变为导体, 仅当y= 0. 5 时, 其电导率为最大。 1.2 聚苯胺的特性 1.2. 1 电化学性质及电致变色性