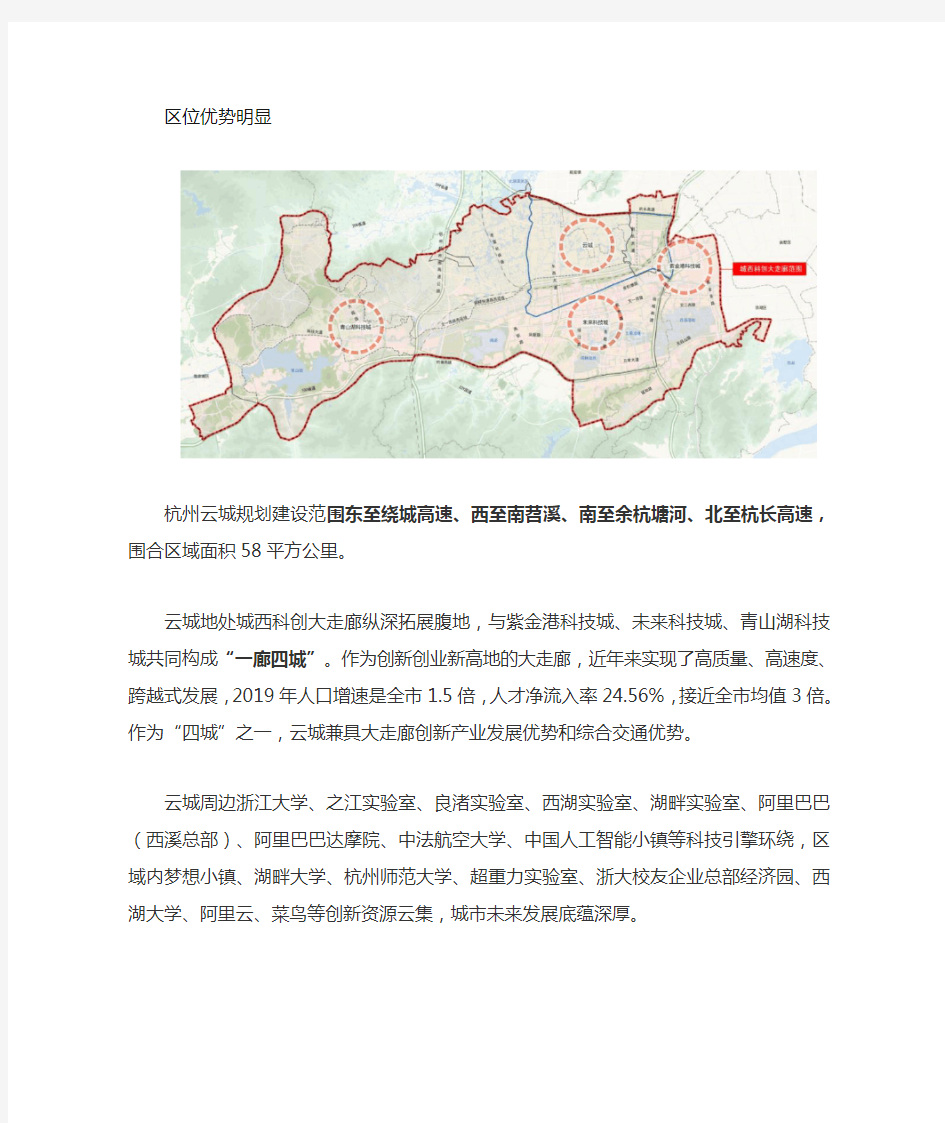

区位优势明显

未来城市典范

作为“西优”发展决策在杭州西部的重要部署,杭州云城立足“坚持大统筹、克服小平衡、避免碎片化”要求,以西站枢纽为核心谋划云城整体发展,带动周边区域协同发展。云城将坚持高起点、高标准,先规划、后建设,先环境、后产业,集成杭州在新城建设、生态保护、数字化治理等方面的经验,全面展示“头雁风采”、奋力打造“重要窗口”的鲜明标志,建设彰显山水之城、文明之城和数字经济第一城特色的未来城市典范。

内畅外通、交通便捷

云城以杭州西站枢纽为核心,构建“一中心+多网环绕”现代交通网。规划“五横五纵”主干路网构筑起云城速达主城区、通往省市其他区域的便利交通线。

地铁2号线、5号线、3号线、机场轨道快线以及更多规划中的轨道交通线网将把云城打造成“轨道上的城市”,实现云城通勤15分钟、30分钟通达周边。

集聚人才、链接未来

云城依托大走廊科技创新优势,通过“城—岛—村”绿色创新空间,链接国家级实验室、重点科研高校、科技引擎企业,预留重大科技项目发展空间,打造促进创新链与产业链深度融合的全球创新策源地。区域内,规划综合科研、产业、商务用地约10平方公里,综合配套服务用地约6平方公里,规划就业岗位总量约42万。

产城融合、职住平衡

云城充分发挥区位优势,强化文化、教育、休闲、旅游等公共服务,持续推进学校、综合体、邻里中心等公共配套设施建设,建立多元化住房供应体系,规划居住面积约1500万平方米,预计可满足40万人口的职住需求。将规划新建多所15年制和9年一贯制学校、初中、小学、幼儿园以及专科医院、商业综合体等,让云城成为高端人才安居乐业、实现梦想的乐土。

同时,按照“产城融合、功能复合、职住一体、标杆示范”要求,规划建设高品质未来社区,先期启动的杭腾未来社区规划单元约1平方公里,集成未来社区九大生活场景,建筑面积约200万平方米,职住人口约3万人,打造全省、长三角样板和未来城市生活典范。

山水田园、环境优美

云城将全面践行“两山”理论,贯彻以人为本的发展思想,通过“超级十字绿野”打造都市新田园,构建“公园城市”,开门见山、开门见绿,以一流生态环境吸附一流人才。区域内规划绿地占比约18%。

全面推进云城建设

在建设管理上,云城采用“管委会+指挥部+平台公司”模式。8月4日,杭州云城建设管理指挥部挂牌,统筹推进云城规划建设。

统筹重大基础设施

规划“五横五纵”主干路网,在建墩余路、东西大道“一横一纵”;拟建235国道老余杭至五常段、钱神大街、良祥路、云洪路“两横两纵”,同步加快变电站、综合管廊、河道整治等建设。

强化前瞻规划布局

站城综合体规划:这是杭州亚运会标志性工程,全国站城综合体标杆项目,总用地面积约260亩,建筑面积130万方,争取年底前具备挂牌条件。

未来社区规划:规划杭腾、云门、双铁上盖、西湖大学和云谷5个未来社区,先期启动站南杭腾未来社区,打造高品质人才社区。

重大项目规划:立足长三角、着眼全国,引入高能级科创平台、高水平创新企业和高素质创新人才。谋划两山文化公园、长三角科创文旅中心等标杆项目,推动冰雪世界项目落户云城。

强化项目推进

目前云城区域内亿元以上在建及拟建项目共64个,围绕项目建设“四张清单”,服务保障重大项目,加快推进项目建设。

湖杭铁路是杭州新一轮铁路规划中进展最快的项目,全线136公里,总投资374亿元,计划2021年下半年全线铺轨,2022年4月联调联试

西站枢纽站房是轨道上的杭州的核心项目,是长三角交通一体化的重要节点工程,地面以下工程已完成,地面以上工程已开工,计划年底完成站台层结构施工,2021年9月底主体结构封顶,亚运会前竣工投用。

杭州西动车所和盖板项目是全国第一个地铁和动车所联动开发项目,也是浙江在建最大的动车所,总投资97亿元,盖板一期计划亚运会前投用。西站枢纽站西、站南、站东等疏解通道项目计划亚运前部分投用。

强化创新生态

构建公园城市。贯彻“城-岛-村”发展理念,“把城市轻轻地放在山水之间”,构建公园城市。

强化公共服务。加快谋划国际学校,规划建设小学初中,推进教育优质均衡,打造宜学、宜业、宜居、宜创环境。

建设高能级平台。浙大超重力实验室年底完成上部结构工程桩施工,西湖大学2021年底竣工,浙大校友一期年底竣工、二期月底开工。

保障职住平衡。创新多主体、多元化的住房供应体系,满足各类人才就近居住,克服“钟摆”问题。

杭州市城乡规划设计计费指导标准(试行) 一、总则 第一条本“指导标准”依据2004年中国城市规划协会颁布的《城市规划设计计费指导意见》,结合杭州具体情况制定。 第二条杭州市规划局下达直接委托的规划编制任务可按此标准执行;招投标委托的规划设计任务,应标单位可参考本标准合理报价。 第三条执行本“指导标准”的规划设计单位所提交的成果,必须符合国家、浙江省及杭州市颁布的相关文件中有关深度及质量要求。 第四条本“指导标准”在执行过程中由杭州市规划局根据具体情况适时修改完善。 第五条本“指导标准”由杭州市规划局负责解释。 二、总体规划 第六条市、县(市)域总体规划按0.7万元/万人标准计费。 注:(1)市域总体规划不含城市总体规划,市域总体规划与城市总体规划分开编制;县(市)域总体规划含县(市)人民政府所在地总体规划,县(市)人民政府所在地总体规划不再单独编制。 (2)人口规模以规划期末总人口为准。 1、单独编制规划纲要的,按总设计费的40%计费。 2、各阶段工作量划分比例为:现状调研阶段30%,方案阶段40%,成果制作阶段30%。

3、两年内修编,按计费标准的50%计费;两至五年内的修编,按80%计费;五年以上的修编按100%计费。 4、调研和考察费用由双方商定。原则上委托单位组织的,费用由委托单位承担;规划设计单位自行组织的,费用由规划设计单位自行解决。 第七条杭州市城市总体规划 1、本计费不含单独编制的城镇体系规划,先期做过概念规划评估的,按计费标准的80%计费。 2、在编制城市总体规划中,如需进行相关专题研究,应单独计费,计费标准为:25万元/每个。 3、单独编制城市总体规划纲要的,按总体规划设计费的30%计费。 4、编制城市总体规划,各阶段工作量划分比例为:现状调研阶段30%,方案阶段40%,成果制作阶段30%。 5、两年内修编,按计费标准的50%计费;两至五年内的修编,按80%计费;五年以上的修编按100%计费。 6、总体规划调研和考察费用由双方商定。原则上委托单位组织的,费用由委托单位承担;规划设计单位自行组织的,费用由规划设计单位自行解决。

杭州市城市绿地系统规划 第一章总则 第一条规划目的 为适应城市发展的需要,整合、优化杭州新市区绿地系统布局和结构,改善城市生态环境,切实可行地指导城市绿地建设,特编制本规划。 第二条本规划是对《杭州市城市总体规划》的补充和深化,经批准后的《杭州市城市绿地系统规划(2002——2020年)》,是杭州市城市园林绿地详细规划、建设、管理的法定性文件。 第三条规划范围 本次绿地系统规划范围为杭州市区,总面积为3068平方千米,主要包括上城、下城、拱墅、西湖、江干、滨江、余杭、萧山八区,与杭州市城市总体规划范围基本一致。 第四条规划依据 1、《中华人民共和国城市规划法》(1990年); 2、《中华人民共和国土地管理法》(1998年); 3、《中华人民共和国环境保护法》(1989年); 4、《中华人民共和国森林法》(1984年通过,1998年修正); 5、《中华人民共和国文物保护法》(1982年); 6、国务院:《关于加强城市绿化建设的通知》(2001年); 7、国务院:《城市绿化条例》(1992年9月); 8、建设部:《城市绿化规划建设指标的规定》; 9、建设部:《国家园林城市评选标准》(2000年); 10、建设部:《城市绿地分类标准》(CJJ/T 85—2002);

11、建设部:《城市古树名木保护方法》(2000年,192号文); 12、建设部:《城市绿地系统规划编制纲要》(试行)(2002年城建240号文); 13、建设部:《关于加强城市生物多样性保护工作的通知》(2002年城建249号文); 14、建设部:《城市绿线管理办法》(2002年第112号) 15、《风景名胜区管理暂行条例》; 16、《风景名胜区规划规范》(GB50298—1999); 17、《公园设计规范》(CJJ48—92)等相关规范; 18、省政府:《浙江省城市绿化管理办法》(1995年) 19、《杭州市城市绿化管理条例》(1997年) 20、《杭州市生态公益林建设总体规划》(2000年); 21、《杭州市城市道路及公共绿地树种规划》(2000年); 22、《杭州市城市总体规划(2001—2020年)》及各专项规划(报批稿)等 第五条规划期限 与城市总体规划期限基本一致,即: 近期:2002—2005年; 中期:2006—2010年; 远期:2011—2020年; 远景:2020年以后,展望到2050年左右。 第六条规划指导思想 1、加强生态环境建设,改善城市生态环境,创造良好的人居环境,促进城市可持续发展;努力建成总量适宜、分布合理、植物多样、景观优美的城市绿地系统。 2、大地绿化与城市绿化相结合,风景绿地与园林绿地相结合,自然资源与人文资源相结合,精心构筑具有杭州特色的地域景观风貌的绿地系统。

1 前言 智慧城市,是指在城市发展过程中,在城市基础设施、资源环境、社会民生、经济产业、市政治理领域中,充分利用物联网、互联网、云计算、IT、智能分析等技术手段,对城市居民生活工作、企业经营发展和政府行政管理过程中的相关活动,进行智慧地感知、分析、集成和应对,为市民提供一个更美好的生活和工作环境,为企业创造一个更有利的商业发展环境,为政府构建一个更高效的城市运营管理环境。智慧城市的核心是构建智慧型城市运行生态系统和城市产业生态系统。 根据党的十七届五中全会精神和国家发展战略性新 兴产业的部署要求,为落实《杭州市“十二五”信息化发展规划》提出的“智慧杭州”建设目标,充分发挥信息化的带动引领作用,提升杭州市城市管理与服务水平,促进产业升级,提高市民生活品质,加快实现杭州市“十二五”规划发展目标,特制定《杭州市智慧城市建设总体规划》作为杭州智慧城市建设总体指导。对杭州市未来5年的智慧城市建设目标任务、基础设施、应用推进、产业带动等进行全面、系统的科学规划。

2 杭州智慧城市建设的背景 智慧城市的发展现状与趋势 智慧城市的发展现状 智慧城市建设是一个渐进式的过程,建设时间有些城市可能需要两三年,而有些城市则需要10年甚至更久。智慧城市建设过程中既可以全面推进,也可以重点突破。目前国内已经提出建设智慧城市的城市中,有的是创新推进智慧城市建设,提出了“智慧深圳”、“智慧南京”、“智慧佛山”等;更多的是围绕各自城市发展的战略需要,选择相应的突破重点,提出了“数字南昌”、“健康重庆”、“生态沈阳”等,从而实现智慧城市建设和城市既定发展战略目标的有机统一。 (1)创新推进智慧城市建设 这类城市将建设智慧城市作为提高城市创新能力和 综合竞争实力的重要途径。代表城市有深圳、南京、沈阳等。 (2)以发展智慧产业为核心

前言 在世纪之交,杭州市以行政区划调整为契机,开始实施跨江、沿江发展新战略,城市空间从围绕西湖建设发展的“西湖时代”正式跨入以钱塘江沿岸为依托,两岸夹江联动发展的“钱塘江时代”。作为这一转折的标志,在钱塘江北岸滨江地带建设15平方公里的钱江新城成为新世纪杭州城市发展的重大战略举措。 本次规划区域位于钱江新城的核心地段,经过几轮规划和一系列分析论证后,其规划面积由原来的2.56平方公里扩大到4.01平方公里,目前杭州大剧院和部分区域性基础设施已先期启动,钱江新城核心区的建设已进入实质性阶段。2001年初由上海市城市规划设计研究院编制了《杭州市江滨城市新中心城市设计》,又邀请德国欧博.迈亚公司编制了“钱江新城核心区城市规划国际咨询”方案等,为有利于将上述方案中好的设计理念得以贯彻实施,并指导下一步各具体区块的城市设计、详细规划和建筑设计,特编制本规划。 2003年1月30日,由杭州市政府组织,在钱江新城建设指挥部召开了由各职能部门参加的规划审查会,提出很多有建设性的意见和建议,本规划文件以该会议纪要(见附件)为依据,对相关内容进行调整并形成该正式文本。 杭州市城市规划设计研究院 二○○三年三月

第一部分回顾与总结

回顾与总结 一、规划演变过程 杭州市钱江新城核心区的规划从90年代初开始酝酿到现在的10多年时间里,经历了从设想到逐渐成熟的各个阶段,其中的几轮规划和无数次的论证都为本控制性详细规划的编制打下了良好的基础,具体来说: 第一阶段:定性与功能探讨 虽然在80年代末到90年代中期,有许多规划界专家学者提出城市向钱塘江边发展的思路,但最终以法律的形式确认是在1996年对杭州城市总体规划进行修编中,明确提出了在钱塘江边的原江滨二、三号区块建设杭州未来的商务中心区(CBD)。以此为契机,由杭州城市规划设计研究院对该地区的功能定位进行了探讨,并提出建设为城市内部服务并兼顾中央商务职能的城市新中心的概念。 第二阶段:规划雏形初现 99年杭州市规划局组织编制了《杭州市钱塘江两岸城市景观设计》,对该地区与城市的联系,空间形态、功能区块的划分进行了概念方案的设计,并由杭州市规划院进行了控制性详细规划方案的编制。以此为基础,2000年底开始由上海市城市规划设计研究院为主进行了《杭州市江滨城市新中心城市设计》,规划中对区域与外围城市交通的衔接、与城市形态、功能结构的关系等内容提出了大量建设性意见,并通过借鉴国内外CBD的开发建设经验对杭州城市新中心(现称钱江新城核心区)的开发容量提出明确的建议,规划中提出的交通保护核、办公园区(OFFICE PARK)等概念都为此后的规划所贯彻和采纳。 上海院《杭州市江滨城市新中心城市设计》 第三阶段深化完善阶段 在上两个阶段规划、论证基础上,伴随杭州市政府要求设立15平方公里钱江新城这一重大决策的提出,和以杭州大剧院为代表的一些重要市级公共建筑在核心区块的启动,杭州从“西湖时代”转向“钱塘江时代”不再是纸上谈兵,已经跨出了坚实的一步。为了更好地建设杭州新城市中心地区,杭州市规划局邀请上海市城市规划设计研究院和浙江省城乡规划设计研究院对整个钱江新城地区进行了概念规划;与此同时,钱江新城建设指挥部邀请德国欧博迈亚公司对核心区进行了城市设计方案咨询,杭州市规划局组织了《京杭运河杭州段综合整治与保护开发战略规划》等规划,为核心区的建设提供了大量好的设计理念, 在综合上述规划后最终形成了由杭州市城市规划设计研究院编制的

杭州市城市总体规划(2001-2020) 杭州市城市总体规划—规划图(查看大图) 一、杭州市城市现状(2005年) 二、规划期限与目标 1、规划期限 近期:2001~2010年;

远期:2011~2020年; 远景:展望到2050年左右。 2、规划目标 杭州市发展目标:经过20年的努力,经济社会发展主要指标达到或接近发达国家水平。进一步发挥杭州在以上海为龙头的长江三角洲地区重要中心城市的辐射带动作用和在全省的整治、经济、文化、科教中心作用,强化科技创新和中心城市的综合服务功能,逐步把杭州建设成为经济繁荣、社会和谐、设施完善、生态良好,具有地方特色的现代化城市。 本轮规划的主要指标如下表:

三、城市规划布局:形成“一主三副、双心双轴、六大组团、六条生态带”开放式空间结构模式。 杭州市城市总体规划结构图 2007年2月16日国务院正式批复杭州市城市总体规划(国函[2007]19号),在批复中明确了杭州的城市性质和功能定位,确定了“一主三副六组团”的城市格局,即:从以旧城为核心的团块状布局,转变为以钱塘江为轴线的跨江、沿江,网络化组团式布局。采用点轴结合的拓展方式,组团之间保留必要的绿色生态开敞空间,形成“一主三副、双心双轴、六大组团、六条生态带”开放式空间结构模式。从此杭州市城市的发展由“西湖时代”走向“钱塘江时代”。

●一主三副:一“中心城区”三“副城:江南城临平城下沙城” ①中心城区:即一主三副,由主城、江南城、临平城和下沙城组成。承担生活居住、行政办公、商业金融、旅游服务、科技教育、文化娱乐、都市型和高新技术产业功能。逐步形成体现杭州城市形象的主体区域。 ②江南城:由滨江区、萧山城区和江南临江地区组成,是以高科技工业园区为骨干,产、学、研协调发展的现代化科技城和城市远景商务中心。沿江地区为居住生活区、公建区和远景城市商务中心,南部为商贸、居住生活区,东、西部为工业区和文教科研区。规划城市人口110万人,城市建设用地102平方千米。 ③临平城:由临平城区、运河镇等组成,是以城市现代加工制造业为主的综合性工业城。北部为工业区和配套生活服务区,中部为公建区和居住生活区,南部为物流区。规划城市人口50万人,城市建设用地46平方千米。 ④下沙城:由下沙、九堡、乔司组成,是以杭州经济技术开发区和高教园区为骨干的综合性新城。北部为教育科研区,南部、西部为工业区,中部及东部临江地区为居住生活区。规划城市人口60万人,城市建设用地54平方千米。 ●六大组团:分成北片和南片,北片由塘栖、良渚和余杭组团组成,南片由义蓬、瓜沥和临浦组团组成。 六大组团的功能主要在于吸纳中心城区人口及产业等功能的扩散,形成相对独立、各具特色、功能齐全、职住平衡、设施完善、环境优美的组合城镇。

杭州市城市总体规划分析 建筑41班 米兰 2140703006 摘要: 杭州市作为我国著名的历史文化名城之一,杭州市城市建成区从最初的矩形发展到扇形,再发展到目前以钱塘江为轴心的沿江、跨江多核组团式布局模式,已初步呈现出 现代化大都市的空间格局。其多中心的城市发展模式和规划非常值得我们学习和借鉴。关键词:杭州、多中心、城市总规划、历史文化名城

(一)历史沿革及规划发展历史: 杭州城市空间结构从清末至2l世纪经历了多次变革: 清末至2l世纪80年代为团状与指状形态下的单中心集聚结构,城市的主中心主要位 于湖滨和吴山地区,功能以混合为主,城市各类公建都集中于此; 而进入90年代后,城市形态仍以团状为主,但城市中心结构出现了显著的变化,即在原中心北部建立了新的城市中心一武林区域,同时外围也形成了两大副城——下沙和 滨江,城市向多中心发展,而城市功能在地域空间上也出现了分化趋势; 到2005年以后,随着跨江战略的深入实施,杭州市城市总体规划(2001.2020)指出 杭州市未来的发展要从以旧城为核心的团块状布局模式,转变为以钱塘江为轴线的跨江、沿江,网络化组团式布局,形成“一主三副、双心双轴、六大组团、六条生态带”开放式空间结构。 目前杭州城市逐步形成了多中心、网络化、组团式的空间结构,各个中心功能专业化 发展更为明显。 一、杭州市第一次城市总体规划(二十世纪八十年代)

这是杭州第一个经国务院批复的城市总体规划。从1978年开始编制,1983年5月经国务院正式批准。此次规划的规划期限为1985年到2000年。定义杭州市的城市性质为浙江省省会所在地,是国家公布的历史文化名城和全国重点风景旅游城市。城市总 体布局按照“保护西湖风景,开辟钱江新区,逐步改造旧城,配套生活设施,调整工 业结构,发展卫星城镇”的原则进行空间布局。 二、杭州市第二次城市总体规划(2000年) 该轮总规对上世纪九十年代至本世纪初的杭州城市发展起到了重要的规划指导作用,引导城市空间有序拓展,对杭州未来的发展奠定了主基调。城市性质上,开始通过分层次确定城市的主导功能,较好的解决了发展旅游和发展工业的关系。城市布局上,开始向沿江、跨江多核组团式发展,特别是城市新中心即后来的钱江新城核心区的建设,奠定了从西湖时代向钱塘江时代转变的基础。 从1993年开始编制,1996年行政区划调整,新设滨江区。2001年3月,杭州市行 政区划再次调整,设立设立萧山区和余杭区,市区行政范围进一步扩大。 此次总体规划的期限为2000年到2010年,城市性质是国际风景旅游城市和国家历 史文化名城,长江三角洲重要中心城市,浙江省的政治、经济、科技、文化中心。城市布局发展方向调整为以主城为基础,沿跨江、沿江两条轴线,向东、向南发展,严格控制向西发展;布局形态,从现状的旧城为核心的团块状布局,转变为以钱塘江为轴心,跨江、

一、规划演变过程 杭州市钱江新城核心区的规划从90年代初开始酝酿到现在的10多年时间里,经历了从设想到逐渐成熟的各个阶段,其中的几轮规划和无数次的论证都为本控制性详细规划的编制打下了良好的基础,具体来说: 第一阶段:定性与功能探讨 虽然在80年代末到90年代中期,有许多规划界专家学者提出城市向钱塘 江边发展的思路,但最终以法律的形式确认是在1996年对杭州城市总体规划进行修编中,明确提出了在钱塘江边的原江滨二、三号区块建设杭州未来的商务中心区(CBD)。以此为契机,由杭州城市规划设计研究院对该地区的功能定位进行了探讨,并提出建设为城市内部服务并兼顾中央商务职能的城市新中心的概念。 第二阶段:规划雏形初现 99年杭州市规划局组织编制了《杭州市钱塘江两岸城市景观设计》,对该地区与城市的联系,空间形态、功能区块的划分进行了概念方案的设计,并由杭州市规划院进行了控制性详细规划方案的编制。以此为基础,2000年底开始由上海市城市规划设计研究院为主进行了《杭州市江滨城市新中心城市设计》,规划中对区域与外围城市交通的衔接、与城市形态、功能结构的关系等内容提出了大量建设性意见,并通过借鉴国内外CBD的开发建设经验对杭州城市新中心(现称钱江新城核心区)的开发容量提出明确的建议,规划中提出的交通保护核、办公园区(OFFICE PARK)等概念都为此后的规划所贯彻和采纳。 上海院《杭州市江滨城市新中心城市设计》 第三阶段深化完善阶段 在上两个阶段规划、论证基础上,伴随杭州市政府要求设立15平方公里钱江新城这一重大决策的提出,和以杭州大剧院为代表的一些重要市级公共建筑在核心区块的启动,杭州从“西湖时代”转向“钱塘江时代”不再是纸上谈兵,已经跨出了坚实的一步。为了更好地建设杭州新城市中心地区,杭州市规划局邀请上海市城市规划设计研究院和浙江省城乡规划设计研究院对整个钱江新城地区进行了概念规划;与此同时,钱江新城建设指挥部邀请德国欧博迈亚公司对核心区进行了城市设计方案咨询,杭州市规划局组织了《京杭运河杭州段综合整治与保护开发战略规划》等规划,为核心区的建设提供了大量好的设计理念,在综合上述规划后最终形成了由杭州市城市规划设计研究院编制的《钱江新城概念性规划设计》,成为本规划的主要编制依据。 第四阶段后续规划与建设阶段 本控制性详细规划的编制并非最终规划文件,在该规划基础上还将进行核心区地下空间开发规划和数字新城规划等内容,核心区部分地区的城市设计和修建性详细规划还将进一步深化,区域外围的交通分析研究、轨道交通线路研究、市政工程设施研究等大量的规划工作还有待进行。 二、规划解读 1

杭州市总体规划 前言 杭州市上一轮城市总体规划(1981~2000年)于1978年7月开始编制,1983年5月16日经国务院批准实施的,该规划对指导杭州市城市建设,完善城市功能,促进经济和社会全面发展起到了积极的作用。为适应跨世纪城市发展的需要,按照国家建设部的要求,从1993年8月开始新一轮杭州市城市总体规划编制工作。自1996年4月浙江省委、省政府决定将萧山、余杭的六个乡镇共253平方千米用地划入杭州市区后,加快了城市总体规划的修编工作。1998年9月报省政府审查,2000年3月经省政府审查同意后正式上报国务院审批;2000年9月国家建设部会同有关部、委、办、局完成了对《杭州市城市总体规划(1996~2010年)》的审查,并于2001年1月10日将审查意见和批复代拟稿报国务院。 2001年2月,经国务院批准,杭州市区行政区划作了重大调整,将原萧山、余杭两市“撤市设区”,划入杭州市区的行政区范围,使杭州市区面积从683平方千米扩展到3068平方千米。为此,国务院办公厅和建设部要求杭州根据行政区划调整后的情况重新修编并上报新一轮城市总体规划。 本轮城市总体规划(2001~2020年)的编制工作开始于2001年1月,先进行了总体规划课题研究(6个),又编制了《杭州市城市发展概念规划》;《杭州市城市总体规划(2001~2020年)纲要》于2002年5月9日通过建设部专家组审查,9月完成《杭州市城市总体规划(2001~2020年)》成果,10月经杭州市人大十届三次常委会审议通过后上报浙江省人民政府;2003年2月通过浙江省城市规划审查联席会议审查后报省政府,6月经省政府常务会议审查通过后,10月上报国务院审批;2004年7月根据建设部及城市规划部际联席会议成员单位的审查意见,对规划进行了相应的修改、完善和补充,并于2004年12月29日以杭政函[2004]170号文,将修改后成果上报建设部审议;2005年5月建设部专家组对总体规划成果进行了审查;2006年1月20日城市规划部际联席会议第31次会议审议并原则通过了规划,根据部际联席会成员单位的有关意见,对规划又进行了相应地修改,于2006年8月将修改后的成果上报建设部,2006年12月4日建设部第111次常务会议审议并原则通过规划。2007年2月16日国务院正式批复杭州市城市总体规划(国函[2007]19号)。 国务院在批复中明确了杭州的城市性质和功能定位,确定了“一主三副六组团”的城市格局,明确了由“西湖时代”走向“钱塘江时代”的发展方向,为城市发展提供了广阔的空间,对保护历史文化名城和西湖风景名胜区提出了具体要求,并为杭州市到2020年的城市发展提供了科学的依据。 国务院关于杭州市城市总体规划的批复 国函〔2007〕19号 浙江省人民政府: 你省《关于要求审批〈杭州市城市总体规划(2001~2020年)〉的请示》收悉。现批复如下: 一、原则同意修订后的《杭州市城市总体规划(2001年~2020年)》(以下简称《总体规划》)。 二、杭州市是浙江省省会和经济、文化、科教中心,长江三角洲中心城市之一,国家历史文化名城和重要的风景旅游城市。要以科学发展观为指导,坚持经济、社会、人口、环境和资

【发布单位】81104 【发布文号】 【发布日期】1992-07-25 【生效日期】1992-07-25 【失效日期】 【所属类别】地方法规 【文件来源】中国法院网 杭州市城市规划管理条例 (1992年3月21日杭州市第七届人民代表大会常务委员会 第三十一次会议通过1992年7月25日浙江省 第七届人民代表大会常务委员会第二十九次会议批准) 第一章总则 第一条第一条为加强杭州市城市规划编制和规划管理,根据《中华人民共和国城市规 划法》的规定,结合本市实际情况,制定本条例。 第二条第二条杭州市城市规划的编制、实施和在杭州市城市规划区内进行各项建设,都 必须遵守《中华人民共和国城市规划法》、《浙江省实施<中华人民共和国城市规划法 >办法》和本条例。 本条例所称杭州市城市规划区,是指城市市区、近郊区以及杭州市行政区域内因城市建设和 发展需要实行规划控制的区域。杭州市城市规划区的具体范围,由杭州市人民政府在编制的《杭州市城市总体规划》中划定。 第三条第三条编制《杭州西湖风景名胜区规划》必须符合国家有关保护风景名胜的法律、法规和《杭州西湖风景名胜区保护管理条例》。在西湖风景名胜区内进行各项建设,必须符 合《杭州市城市总体规划》、《杭州西湖风景名胜区规划》,遵守国家有关保护风景名胜的 法律、法规和《杭州西湖风景名胜区保护管理条例》。 开发区建设规划的编制和管理按国家和省的有关规定办理。 第四条第四条城市规划确定的城市基础设施建设项目,应当纳入国民经济和社会发展计划,按计划分步实施。 第五条第五条城市规划工作实行集中领导、统一管理。 杭州市规划管理局(以下简称市规划局)是杭州市人民政府城市规划行政主管部门。 各区规划管理处在各区人民政府和市规划局的领导下(业务上受市规划局领导),负责监督 检查本行政区内城市规划的实施工作,并受市规划局的委托办理临时建设工程、杂项建设工 程的规划审批工作(临时建设工程、杂项建设工程的规划审批程序,由市人民政府另行制定)。 第六条第六条任何单位和个人都有权对城市规划的编制提出意见和建议,并有遵守城市 规划的义务,对违反城市规划的行为有权进行检举和控告。

总体规划

总体规划 智慧城市建设是新一轮城市发展与转型的客观要求,也是提升城市品质和竞争力的崭新途径。推进“智慧杭州”建设是贯彻落实杭州市第十一次党代会精神的实际行动,是加快杭州经济发展方式转变的战略举措,是“打造东方品质之城,建设幸福和谐杭州”的重要内容,是杭州市率先实现现代化、开辟新型城市化发展道路的具体实践。 为加快推进“智慧杭州”建设,坚持科学发展,打造富民强市,保持杭州经济社会各项事业发展的领先地位,根据《杭州市国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》,制订本规划。 本规划是“智慧杭州”建设的规范性、指导性文件。

一、必要性及现实基础 (一)必要性 1.智慧城市建设是杭州城市发展的必然要求 “十二五”期间,杭州继续处在城市快速发展进程中,城市运行压力空前增大, 城市化与社会管理服务、人与自然、经济发展与资源约束等矛盾日益突出,。现实环境与社会期望的差距,导致各种新问题和新矛盾不断产生。加快智慧城市建设,是解决城市发展各种困难和矛盾的有效途径。 浙江省、杭州市高度重视智慧城市建设。省委、政府一直要求杭州市作为全首政治、经济、文化中心,继续发挥龙头、领跑、示范、带头作用。2011年10月,省政府办公厅正式发布《关于开展智慧城市建设试点工作的通知》,杭州市是全省智慧城市建设示范试点城市之一。杭州市第十一次党代会明确提出要加强“三城三区”建设,推进“三网融合”,深化“无线城市”建设,打造“智慧杭州”。 2.智慧城市建设是杭州城市运行服务水平提升的现实要求 构建服务型政府是杭州市委市政府的重要战略部署。其关键措施在于:深化行政管理体制改革,完善公共服务体系,提高行政效能;提升基层政治民主建设水平,扩大人民群众民主参与,改善社会民生和健全社会管理,解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题;优化升级城市系统,不断发展公用事业;持续提升城乡区域统筹一体化水平等。 通过智慧城市建设,将现代信息技术广泛应用于政府服务、基层社会服务和社会公共服务等领域,可以极大提升政府服务水平和基层社会参与社会管理的深度,从而有效支撑服务型政府的构建。 3.智慧城市建设是杭州经济结构优化和转型升级的客观要求

杭州市城市规划管理技术规定 (试行) 第一章总则 第一条为加强杭州市城市规划管理,保证城市规划的实施,根据《杭州市城市规划管理条例》的规定,特制定本规定。 第二条本规定适用于杭州市城市规划区,市域各县(市)可参照本规定制定技术规定。 第三条详细规划编制、城市设计、建筑设计涉及建筑高度、建筑间距、建筑退让、设计标高和日照等建筑管理内容,应符合本规定。 风景区、历史风貌保护区和历史地段、钱江新城核心区、地铁上盖物业、市政基础设施以及城市规划行政主管部门确定的其它特定区域,在规划设计时,可根据实际情况和特殊要求确定地块的建筑密度、容积率、绿地率、建筑退让和建筑间距等指标,必要时报市人民政府批准后执行。 第四条临时建设工程按有关规定执行。 农村住房建设和城市居民私房翻建规划管理办法另行制定。

第二章建设用地的分类和适建范围 第五条本市城市规划区内的建设用地,根据其主要用途和功能分区,并遵照《城市用地分类与规划建设用地标准》(GBJ 137—90)进行分类。 第六条各类建设用地的划分应遵循土地使用相容性的原则,按照批准的控制性详细规划执行。尚无控制性详细规划的,应按分区规划、中心镇总体规划和本规定附录三《各类建设用地适建范围表》执行,并编制选址论证报告。 附录三中未列入的建设项目,应由城市规划行政主管部门根据地块对周边环境的影响和外部基础设施的条件,具体核定适建范围。 凡须改变规划用地性质,且超出附录三规定范围的建设项目,应先提供调整详细规划,按规定程序报批后执行。

第三章建筑容量 第七条新建、改建和扩建建设项目的建筑容量控制指标,根据已批准的控制性详细规划执行。 控制性详细规划尚未批准的,且建设用地面积大于等于3ha(公顷)的建设项目(市政基础设施除外),应编制修建性详细规划,经批准后核定建筑容量指标;建设用地面积小于3ha(公顷)的建设项目,应编制选址论证报告,并参照表(3-1)《建筑容积率、建筑密度控制指标表》确定建筑容量指标。但办公、商业建筑与居住建筑混杂时,办公、商业建筑的容积率,应通过选址论证报告进行分析并且原则上不大于3.5。 表( 3—1)建筑容积率、建筑密度控制指标表

杭州市城市发展概念规划 --南京大学城市规划设计研究院规划总报告 规划专题 专题一:杭州都市区功能定位研究 专题二:产业分工与道路择定 专题三:塑造创新的杭州—高新技术产业发展研究 专题四:提升杭州的中心职能—金融和物流 专题五:交通发展战略规划 专题六:杭州都市区空间结构规划 专题七:杭州城市风貌与城市形象 专题八:杭州旅游发展规划 专题九:杭州都市区生态化建设 专题十:杭州城市的人文与精神 专题十一:经营城市与制度创新 第一篇:发展与危机Development & Crisis 第二篇:人文与精神Humane & Spirit 第三篇:理念与目标Philosophy & Objective 第四篇:产业与路径Industry & Route 第五篇:空间与环境Space & Environment 第六篇:经营与创新Operation & Innovation 第一篇:发展与危机一. 值得关注的大背景—杭州城市发展的宏观环境

Background—the Macro-environment of 1.汹涌澎湃的世界性浪潮 (1)全球化影响日益加深 (2)市场化考验十分严峻 (3)信息化时代已经到来 (4)现代化前景不容乐观 思考和研究杭州城市的发展,必须以开放的思维理念为指导,以广阔的时空背景为参照,以清醒现实的认知态度为基础,以提升城市发展质量和竞争力为目标。 2.正在转变的全国性格局 从全国产业战略布局的发展态势看,正在实现由“一个大局”向“另一个大局”的转变,杭州等沿海城市的发展面临着国际、国内双重压力。 3.激烈重组的长三角区域 在这个高度竞争、迅速变动的内部环境里,杭州能否找准位置、抢占优势、强化中心地位,妥善处理好与周边城市的竞争与协作关系,将直接决定杭州未来长远发展的成败。 4.极化竞争的省域环境 浙江省内目前各级城市都在极力强化要素的集聚发展,竞争的态势有增无减。 二. 古今江南的富庶地—杭州城市发展的稳健步伐 Rich and Populous City in Ancient &Modern times-- the Stable Step of hangzhou Metropolitan Development 1.富甲一方的江南都会 “东南形胜,三吴都会,钱塘自古繁华。 烟柳画桥,风帘翠幕,参差十万人家“。 2.平稳上升的经济大市 在自身经济不断增长的同时,与国内发展波动较大或跳跃式前进的城市相比,杭州的发展步伐相对比较稳健。 “九五”时期,全市GDP年均增长率12.4%,2000年GDP总量达1382.6亿元,是1978年的48.7倍。在长江三角洲地区中,杭州GDP总量紧随上海、苏州之后;在全国15个副省级城市中,杭州GDP位于广州、深圳之后列第三;其在全国100万人口以上特大城市中的经济地位也在不断上升,多项主要指标的排名显著提高。 3.贴近市场的运作模式 在市场经济发展大潮中抢占了一定的先机,捕捉了较多的获利机会。 4.规避风险的内生优势 杭州大多数企业正在自主地走向市场,自我投资、自我积累、自我发展的良性循环机制正在形成。此外,杭州目前欠发达的外向型经济,客观上使其对外资依赖度较小,对国际经济风险有一定的规避性和抵御能力。 5.颇具磁力的人居环境 “家住西湖山水间”。在工业化、城市化飞速发展而生活环境、生活品质却不断受到下降威胁的今天,杭州极具魅力的人居环境表现出了极大的优势。 三. 难以维系的安逸梦—杭州城市发展的潜伏危机

4杭州市钱江新城规划管理技术规定

杭州市钱江新城核心区 规划建设管理导则 (土地使用建筑管理) 第一章总则 第二章用地性质分类、使用兼容性和地块出让 第三章建筑容量控制指标 第四章建筑边界控制 第五章建筑设计和景观控制 第六章基地绿化和交通组织 第七章特定区域

第一章总则 第一条为了加强杭州市钱江新城核心区开发建设管理,保证城市规划的实施,指导地块出让与建筑设计,促进新城建设协调有序进行,根据有关法规,结合钱江新城实际制定本导则。 第二条本导则适用于钱江新城核心区(4.02平方公里)范围内各项新建及改(扩)建、临时建设工程。本导则第七章的规定适用于特定区域内的建设工程。 第三条各项建设工程的功能性质、建筑密度、容积率、建筑高度、绿地率和景观特征,应当根据批准的所在地段详细规划和城市设计确定,其中城市景观还应满足计算机虚拟现实模拟系统仿真效果要求。 第四条依据: 1、《杭州市钱江新城核心区块控制性详细规划》 2、《杭州市钱江新城核心区块城市设计》 3、《杭州市钱江新城核心区块地下空间控制性详细规划》 *4、《杭州市钱江新城核心区块步行系统控制性详细规划》 *5、《杭州市钱江新城核心区块景观系统控制性详细规划》 6、市委[2003]20号文件(2003年10月22日)“杭州市人民政府关于加快钱江新城建设的若干意见” 7、《城市用地分类与规划建设用地标准》 8、《杭州市城市规划建筑管理技术规定》(试行)等相关规范、标准 注:*为正在编制中

第二章土地使用和地块出让 第五条核心区建设用地,按主要用途和功能分区的基本原则,除参照《城市用地分类与规划建设用地标准》(GBJ137—90)进行明确划分外,根据中心区土地开发功能的混合性和城市景观特征,为增强规划弹性与可操作性,增加如下用地性质代码: 用地性质代码及适用范围 注:地块内标有两种用地代码,为综合建设用地,可容许两种用地性质的兼容。 第六条土地使用相容性 各类建设用地的划分应遵循土地使用相容性的原则,按经批准的详细规划执行。 凡须改变规划用地性质的,应先提出调整规划,按规划调整的有关规定程序和权限批准后执行。

一、规划的背景与内容 1.项目的由来 新一轮《杭州市城市总体规划》提出:城市建设用地跨江南下,疏解老城;沿江东进,建设新城;西进北上,发展旅游,形成东“动”西“静”,南“新”北“秀”的发展格局。1996年和2001年的两次行政区划调整,使杭州城市的空间发展战略由酝酿阶段进入了分期实施的阶段。按照市委、市政府提出的“两年打好基础、五年基本成形、八年全面竣工”的目标,杭州市组织编制了一系列围绕江滨城市新中心的各类规划设计,与此同时,位于江滨城市新中心核心地段的杭州大剧院和区域性基础设施于2001年7月正式动工建设。 江滨城市新中心的规划设计有着较好的基础。《杭州市城市总体规划》、《杭州市江干分区规划》、《杭州市上城分区规划》、《杭州市近江地区控制性详细规划》、《杭州市望江热电厂及周边地区控制性详细规划》、《杭州市江干区运河以东地区控制性详细规划》、《杭州市新塘路以东地区控制性详细规划》、《杭州市江滨城市新中心城市设计》、《杭州市钱塘江两岸城市景观设计招投标汇总方案》等从不同的层次、不同的地域范围、不同的规划设计手段对江滨城市新中心进行了许多有价值的分析、研究与规划。 江滨城市新中心的启动建设,将对杭州城市总体布局产生深刻的影响,特别是对由秋涛路、艮山路两条城市快速路和铁路东线及钱塘江所围合的区域产生直接的影响。因此,将上述区域作为一个完整的区块,统一编制整体协调的控制性详细规划,既是加速江滨城市新中心建设与发展的需要,更是加速以江滨城市新中心为核心的钱江新城整体协调发展的需要。由鉴于此,杭州市规划局将钱江新城的规划范围扩大为由姚江路、钱江二桥、之江路、秋涛路、艮山路所围合的区域,面积约16.8平方公里。 2.本规划设计的主要任务 规划方案招标文件对本规划设计提出的要求是: (1)符合杭州市城市总体规划及所涉及的相关规划、国家法规和规定;符合控制性详细规划中提出的原则要求。 (2)对规划范围内的各项用地通盘考虑,特别处理好城市新中心与周边地区的关系;合理组织规划区域内路网,理顺与外围道路的关系;对完成的控制性详细规划提出修改和建设性意见。 (3)充分考虑钱塘江沿江景观的要求,对运河沿线提出合理的开发方案。 (4)提出钱江新城的主要节点空间,并进行概念性城市设计。 根据上述要求,并从更大的区域范围认真分析了杭州市区行政区划调整后钱江新城功能和容量等各方面的变化,参考了新一轮城市总体规划编制中的有关专题研究和概念规划文件及相关规划与城市设计文件,确定本规划的主要内容为: (1)根据钱江新城在杭州新市区的空间区位和增强对周围区域的辐射带动力的要求,认真分析、研究并确定钱江新城的功能定位; (2)在综合分析规划范围内地块的区位、景观、交通、用地等条件的基础上,合理组织钱江新城的总体规划布局; (3)从新老中心的功能联系要求出发,进一步协调钱江新城在道路交通、景观等方面与整个城市的相互关系; (4)充分挖掘与合理利用钱塘江、运河的景观资源,并以此构筑钱江新城的主要景观节点空间,进行概念性城市设计; (5)以江滨城市新中心城市设计为基础,认真分析现有控制性详细规划的内容,按照整体协调的原则进行规划范围内功能分区及空间组织的必要调整;

城市規劃原理 —杭州市城市總體規劃 院系:建築系3X 學號:10312346 組員:羅佩佳 指導老師:陳信安

杭州市城市总体规划(2010-2020) 一:区位条件:杭州是浙江省省会,全省政治、经济、科教和文化中心,是全国重点风景旅游城市和历史文化名城。它地处长江三角洲南翼,杭州湾西端,钱塘江下游,京杭大运河南端,是长江三角洲重要中心城市和中国东南部交通枢纽。 二:城市发展:1、历史角色:杭州曾是五代吴越国和南宋王朝两代建都地,是我国八大古都之一。 杭州是良渚文化的发祥地。

南宋时,杭州是全国的文化中心,经济空前繁荣。 2、当代角色:长江三角洲外的第二大中心城市和中国东南部交通枢纽。 浙江省政治、经济、文化中心。 中国著名的风景旅游城市,有“上有天堂,下游苏杭之称”。

三:城市范围:城镇体系规划范围:为杭州市域行政管辖范围,包括杭州市区和富阳、临安、桐庐、建德、淳安等五个县(市),总面积16596平方米。 城市规划区围: 包括杭州市区行政管辖范围和水源保护区,其中市区含上城、下城、拱 墅、西湖、江 干、滨江、萧 山、余杭等八 个城区,面积 为3068平方 千米;水源保 护区涉及富阳 市的部分临江 地区,面积为54平方千米;总面积为3122平方千米。 四:城市规模 1:人口规模

2、用地规模 2、经济规模 五:城市总体规划 城市布局形态为从以旧城为核心的团块状布局,转变为以钱塘江为轴线的跨江、沿江,网络化组团式布局。 采用点轴结合的拓展方式,组团之间保留必要的绿色生态开敞空间,形成“一主三副、双心双轴、六大组团、六条生态带”开放式空间结构模式。 2007年2月16日国务院正式批复杭州市城市总体规划(国函[2007]19号),在批复中明确了杭州的城市性质和功能定位,确定了“一主三副六组团”的城市格局,即:从

1)地理位置与定位 钱江新城位于浙江省杭州市城区的东南部,钱塘江北岸,距离西湖风景区约4.5公里,距萧山国际机场约18公里。一期所辖范围为:东临钱塘江,南靠复兴地区,西依秋涛路,北至钱塘江二桥、艮山西路,占地面积约平方公里。 钱江新城集行政办公、金融、贸易、信息、商业、旅游、居住等功能于一体,发挥着中央商务区所具有的综合服务、生产创新和要素集散等作用。重点将发展银行、保险、证券、信息、咨询等行业,鼓励发展物流、商业、文化体育、住宅等产业,吸引全球的大公司、大集团总部入住新城。钱江新城代表了新世纪杭州大都市的形象和风貌。 钱江新城二期比邻钱江新城一期核心区,北依高铁都市门户城东新城,东接下沙副城;东至九田路与和睦港、南至钱塘江、西接钱江新城一期、北至艮山东路,二期总用地面积为平方公里(含钱江金融城用地平方公里),总出让地块85宗,出让土地面积约2920亩,其中出让住宅36宗,出让土地面积约1760亩。 按照与一期功能互补的定位(一期以商务办公、行政中心为主),二期将主要承担钱江新城居住配套服务、公共服务功能延伸的作用。整个区域没有第一产业和第二产业,只有居住和现代服务业、总部经济等第三产业。也就是说,钱江新城一期以商务办公、行政中心为主;而二期作为一期的功能配套,将主要承担钱江新城居住配套服务、公共服务功能延伸的作用。

二期致力于通过对用地功能区块的划分和路网系统的完善,逐步建成高品质、功能齐全、交通便捷、环境优美、设施完善而富有生活气息的现代化城区,同时也进一步优化和完善钱江新城整体城市功能和发展格局。 2)二期规划 钱江新城二期的规划,由钱江二桥分为东西两部分。在钱江二桥西侧的范围内为三堡、景芳单元,东侧范围为扩容区块。 1、三堡地块 三堡、景芳单元横跨京杭运河东西两侧,东至二号巷、南至钱江路、北至景芳路和昙花

市城市总体规划(2001-2020) 市城市总体规划—规划图(查看大图) 一、市城市现状(2005年) 规划区市区围市区常住人口(万)市区占地面积城镇化水平(%) 上城、下城、拱墅、西湖、江干、 530 3068平方千米62.10 滨江、萧山、余杭 二、规划期限与目标 1、规划期限 近期:2001~2010年; 远期:2011~2020年; 远景:展望到2050年左右。

2、规划目标 市发展目标:经过20年的努力,经济社会发展主要指标达到或接近发达国家水平。进一步发挥在以为龙头的长江三角洲地区重要中心城市的辐射带动作用和在全省的整治、经济、文化、科教中心作用,强化科技创新和中心城市的综合服务功能,逐步把建设成为经济繁荣、社会和谐、设施完善、生态良好,具有地方特色的现代化城市。 本轮规划的主要指标如下表:

三、城市规划布局:形成“一主三副、双心双轴、六大组团、六条生态带”开放式空间结构模式。 市城市总体规划结构图 2007年2月16日国务院正式批复市城市总体规划(国函[2007]19号),在批复中明确了的城市性质和功能定位,确定了“一主三副六组团”的城市格局,即:从以旧城为核心的团块状布局,转变为以钱塘江为轴线的跨江、沿江,网络化组团式布局。采用点轴结合的拓展方式,组团之间保留必要的绿色生态开敞空间,形成“一主三副、双心双轴、六大组团、六条生态带”开放式空间结构模式。从此市城市的发展由“西湖时代”走向“钱塘江时代”。 ●一主三副:一“中心城区” 三“副城:江南城临平城下沙城” ①中心城区:即一主三副,由主城、江南城、临平城和下沙城组成。承担生活居住、行政办公、商业金融、旅游服务、科技教育、文化娱乐、都市型和高新技术产业功能。逐步形成体现城市形象的主体区域。