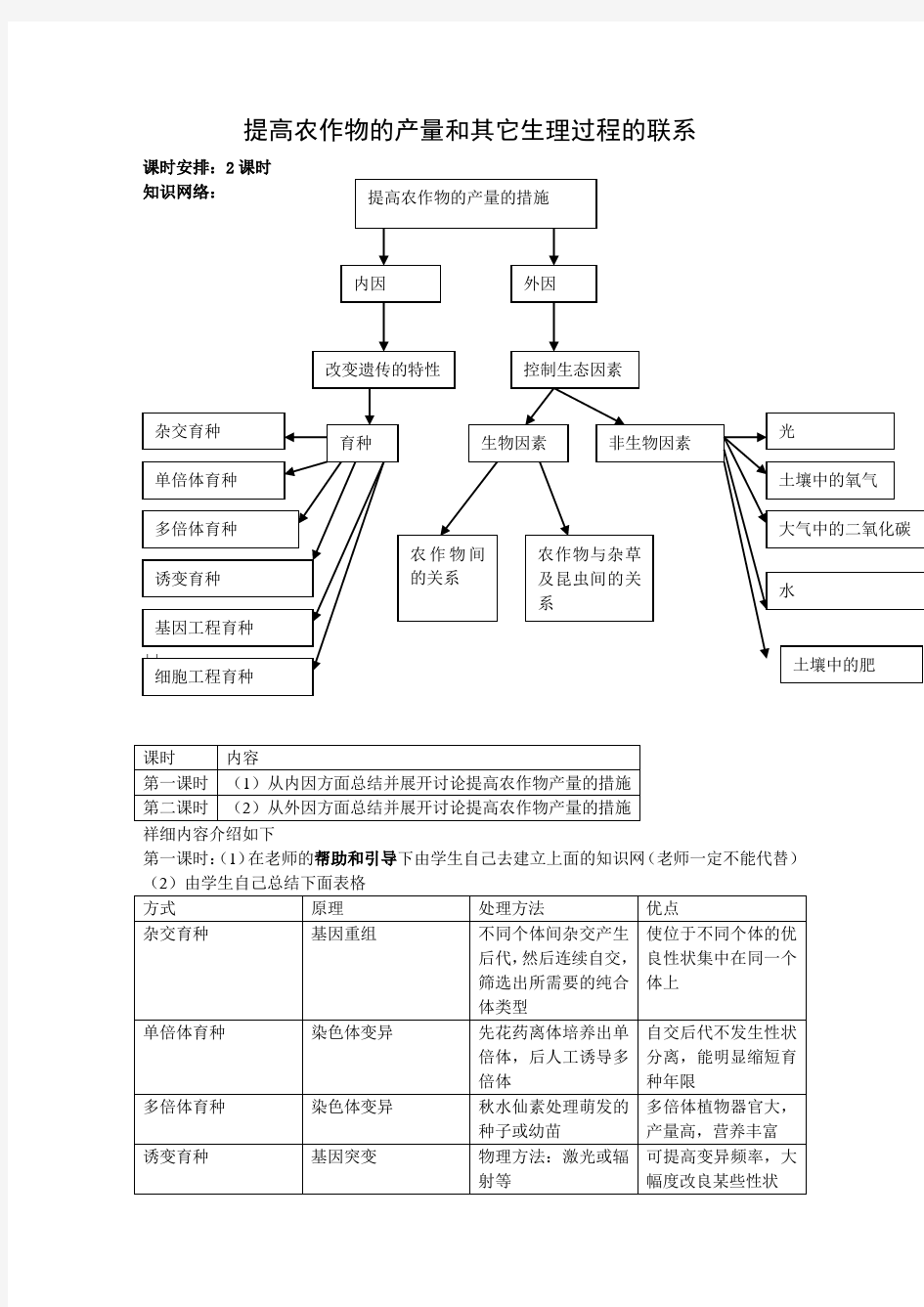

提高农作物的产量和其它生理过程的联系

课时安排:2课时

第一课时:(1)在老师的帮助和引导下由学生自己去建立上面的知识网(老师一定不能代替)(2)由学生自己总结下面表格

经典例题

粮食是人类生存的基本条件,随着人口增加,耕地面积减少,提高单位面积的粮食产量和质量成为人们解决粮食问题的主攻方向。

为提高农作物的单产量,获得早熟、抗倒伏、抗病等性状,科学工作者往往要采取多种育种方法来培育符合要求的新品种,请根据下面所提供的材料,设计一套育种方案。培育小麦或水稻新品种。

生物材料:A。小麦的高秆(显性)抗锈病纯种,B。小麦的矮秆不抗锈病纯种,C。水稻的迟熟种子。

非生物材料:根据需要自选

(1)育种名称:育种。

(2)所选择的生物材料:育种。

(3)期望达到的结果:。

(4)预期产生这种结果(所需性状类类型)的概率是。

(5)写出育种的简要方法(过程)。(可用图解)

(6)简答选择能稳定遗传的新品种的方法。

[答案](1)杂交(2)A、B(3)培育矮秆抗锈病新品(4)3/16(5)高秆抗锈病X矮杆不

高秆抗锈病,矮秆抗锈病

抗锈病F1高秆抗锈病F2

高秆不抗锈病,矮秆不抗锈病。

(6)将F2矮秆抗锈病品种连续自交,选择自交后代不发生性状分离的作为新品种。

变式练习:

(2003年高考题)小麦品种是纯合子,生产上用种子繁殖,现要选育矮秆(aa)、抗病(BB)的小麦新品。马铃薯品种是杂合体(有一对基因杂合即可称为杂合体),生产上通常用块茎繁殖,现要选育黄肉(Yy)、抗病(Rr)的马铃薯新品种,请分别设计小麦品种间杂交育种程序,以及马铃薯品种间杂交育种程序,要求用遗传达室图解表示并加以简要说明。(写出包括亲本在内的前三代即可)

答案:

小麦亲本杂交

F AABBxaabb

F1 AaBb 种植F1代,自交

F 2 A-B-、 A-bb 、 aaB-、aabb 种植F 2代,选矮秆、抗病(aaB-),继续

自交,期望下代获得纯合体

(注:① A-B-、 A-bb 、 aaB-、aabb 表示F 2出现的九种基因型和四种表现型。 ②学生写出F 2的九种基因型或四种表现型。均给满分) 马铃薯

F yyRr X Yyrr

亲本杂交

F 1 YyRr,yyRr,Yyrr,yyrr 种植,选黄肉、抗病(YyRr )用块

茎繁殖

F 2 YyRr

第二课时:影响农作物产量的生态因素及其在生产上的应用

经典例题

图5-9表示绿色植物在水分充足的条件下,光合作用的速度与环境因素的关系。请仔细分析图中曲线,回答下列问题:

图5-9

(1)从图中曲线可知影响光合作用的主要非生物因素是_______________________。

(2)根据你对图中曲线的分析,你认为光合作用强度与温度之间的关系是________。

(3)你认为在温度为40℃,光照强度为c时,限制光合作用进行的内在因素是_______,外界因素可能是___________。

(4)在光照强度为b的条件下,温度为30℃时,限制光合作用的内在因素是__________,如果大棚栽培蔬菜,在这种情况下应采取什么措施有利于蔬菜的生长?_____________。原因是___________________________。

(5)在光照强度为b、温度为20℃时,限制光合作用的内在因素是_____________,如果大棚栽培蔬菜,此时应采取什么措施有利于蔬菜的生长?_______________。原因是________。

解析影响光合作用的因素很多,如水分、光照强度、温度、CO

2

浓度等均对光合作用产生影响。根据题于部分的要求,已不考虑水对光合作用的影响。从图中曲线可以看出,光照强度与温度的关系是:在一定的光照强度范围内,光合作用强度随着光照强度的增加而增加。光合作用强度与温度的关系是:在一定的温度范围内,光合作用强度随着温度的升高而增强。温度对光合作用过程中的光反应影响不大,但对暗反应的影响很大,主要是影响暗反应过程中的酶的活性,所以在光照充足,温度较低的条件下,光合作用的强度主要是受暗反应的限制,此时适当提高温度有利于植物的生长。光照强度主要影响光合作用的光反应过程,对暗反应过程没有直接影响。在温度适宜,光照强度较低的条件下,限制光合作用强度的主要内在因素是光反应,此时适当降低温度有利于植物的生长。如果光照条件和温度都适宜时,

限制光合作用强度的主要因素是CO

2

的浓度、酶的数量和酶的最大活性的限制。

答案 (1)光照强度和温度 (2)在一定的温度范围内,光合作用强度随着温度的升高而

增强 (3)暗反应过程中的酶的数量和酶的最大活性 CO

2

(4)光反应适当降低温度降低呼吸消耗 (5)暗反应中酶的活性适当提高温度提高暗反应过程中酶的活性变式练习 [2001年全国高考理科综合试题(天津、山西卷)]植物的新陈代谢受外部环境因子(如阳光、温度)和内部因子(如激素)的影响,研究内外因子对植物生命活动的影响具有重要意义。图9-4表示野外松树(阳生植物)光合作用强度与光照强度的关系。其中的纵坐

标表示松树整体表现出的吸收CO

2和释放CO

2

量的状况。请分析回答:

图9-4

(1)当光照强度为b 时,光合作用强度______________。

(2)光照强度为a 时,光合作用吸收CO 2的量等于呼吸作用放出CO 2的量。如果白天光照强度较长时期为a 植物能不能正常生长?为什么?

(3)如将该曲线改绘为人参(阴生植物)光合作用强度与光照强度的曲线,b 点的位置应如何移动,为什么?

解析 根据第(1)小题提供的光合作用强度与光照强度之间关系的曲线,可以看出:光合作用强度随着光照强度的增强而增强,但达到一定的光照强度后,光合作用强度不再随着光照强度的增强而增强,这一现象称为光合作用的光饱和现象,曲线中的b 点称为光饱和点。一个完整的植物体,在进行光合作用的同时也在进行着呼吸作用,在光照较弱的情况下,如曲线中的a 点,光合作用吸收的CO 2与呼吸作用释放的CO 2相等,这时的光照强度称为光补偿点,即植物既不吸收CO 2也不释放CO 2。换句话说,光合作用制造的有机物正好补偿植物的呼吸消耗。植物光补偿点的高低与呼吸作用的强度有关,植物呼吸作用强度高,光补偿点也高,反之亦然。凡是影响到呼吸作用的因素,也能影响到光补偿点。

第(1)小题:当光照强度为b ,光合作用强度最高,光照强度再增强,光合作用强度不再增强。这时限制光合作用的因素是暗反应,主要是暗反应过程中的酶的活性和CO 2的供应状况。如果此时适当提高温度或增加CO 2的供应量,光饱和点也会相应有所提高。

第(2)小题:当光照强度为a 时,光合作用吸收的CO 2与呼吸作用释放的CO 2的量相等,说明光合作用制造的有机物正好用于呼吸作用,没有有机物的积累。如果白天光照强度长时间为a 时,植物就不能够进行正常的生长,原因是白天没有有机物积累,晚上又不能进行光合作用,所以晚上植物的生命活动就无法正常进行,如果从全天看,植物的消耗大于积累,就无法进行正常的生命活动。所以要保证植物的正常生长发育,光照强度必须要高出光补偿点好几倍。

第(3)小题:人参是阴生植物,生活在阴湿的环境中,对光照强度的要求比阳生植物(如松树)要低,能够充分利用林下的散射光,这是长期自然选择的结果。所以阴生植物的光饱和点比阳生植物要低。即曲线中的b 点左移。实际上,阴生植物不仅光饱点比阳生植物低,光补偿点也比阳生植物低。

答案 (1)最高,光照强度再增强,光合作用强度不再增强。(仅答最高给满分) (2)不能。光照强度为a 时,光合作用形成的有机物和呼吸作用消耗的有机物相等,但晚上只进行呼吸作用,因此,从全天看,消耗大于积累,植物不能正常生长 (3)左移,与松树比较,人参光合作用强度达到最高点时,所需要的光照强度比松树低

专题训练题

一.选择题(共30个题,每题2分)

1.小麦在适宜的条件下,改变下列哪一项,小麦的有机物含量将增加()

A、空气中的O2

B、空气中的N2

C、空气中的水

D、空气中的CO2

2.绿色植物在暗室中不能

A、合成叶绿素

B、呼吸

C、生长

D、吸收水分

3.用下述容积下同的玻璃分别罩大小、生长状况相同的天竺葵,光照相同的时间后,罩内O2最少的是()

A绿色罩B、红色罩C、蓝色罩D、紫色罩

4.将重量相同的小麦幼苗置于装满含有全部矿质元素的培养液甲、乙两支试管中,都用较强的光照射,只是把甲试管置于15℃,乙试管置于20℃的条件下,培养若干天。结果乙试管中小麦幼苗重量比甲试管的增加较多,原因是()

A、甲的幼苗光反应少了,限制CO2的固定,形成有机物少

B、乙的幼苗光反应产物多,有利于CO2的固定,形成有机物多

C、提高乙的温度,能提高酶的催化效率,促进光合作用,也促进矿质元素吸收,

形成有机物多

D、降低甲的温度,限制了光反应,合成有机物多

5.下列有关光合作用的叙述中,错误的是()

A.叶绿体离开叶肉细胞便不能进行光合作用

B.温度降到0℃时依然有植物进行光合作用

C.叶绿素吸收的光能要转移给ADP形成ATP

D.光反应和暗反应都有许多酶参与催化作用

6.图5-8所示,某植物上的绿叶经阳光照射24小时后,经脱色并用碘液处理,结果有锡箔覆视部位不呈蓝色,而不被锡箔覆盖的部位呈蓝色。本实验证明()

图5-8

①光合作用需要二氧化碳②光合作用需要光③光合作用需要叶绿素④光合作用放出氧气⑤光合作用制造淀粉

A.①②

B.③⑤

C.②⑤

D.①③

7.为提高大棚蔬菜的产量,应采取的正确措施是()

A.在白天适当降温B.在夜间适当提高温度

C.在白天和夜间都适当提高温度D.在白天适当提高温度,在夜间适当降低温度8.在光合作用过程中,以分子态释放氧及ATP的产生都离不开()

A.叶绿素和CO

2B.水和CO

2

C.水、叶绿素和光能D.水、光能和CO

2 9.下列有关光合作用的叙述,正确的一组是()

①光反应需光不需要酶②光合作用有水生成③最后阶段有氧气的释放④葡萄糖中的氢来自水⑤将不含能量的CO

2

转变成富含能量的有机物

A.①③B.①②⑤C.③④D.②④⑤

10.下列关于光合作用暗反应的叙述中,不正确的是()

A.暗反应是一种酶促反应B.暗反应是使CO

2

变成葡萄糖的反应

C.暗反应是一种循环进行的反应D.暗反应只在暗处进行

11.将置于阳光下的盆栽植物移至黑暗处,则细胞内三碳化合物与葡萄糖的生成量的变化是()

A.C

3增加,葡萄糖减少B.C

3

与葡萄糖都减少

C.C

3与葡萄糖都增加D.C

3

突然减少,葡萄糖突然增加

12.如图5-13为原来置于黑暗环境中的绿色植物曝于光下后。根据其吸收CO

2

量制成的曲线。下列叙述正确的是( )

A.曲线AB段表示绿色植物没有进行光合作用

B.曲线BD段表示绿色植物仅进行光合作用

C.在B点显示绿色植物光合作用和呼吸作用的速率相等

D.整段曲线表明,随光照强度的递增,光合作用增强,呼吸作用减弱13.在下列4种实验条件下,测定了不同光照强度对光合作用速率的影响,实验条件记录于下表中。根据实验结果绘制成的曲线如下图所示:

图5-14

表5-1

1 2 1 2含量

光合产量表5-2

300mp ,则由此推断,该植物在5小时光合作用制造的葡萄糖的总量应是( )

A .281.25mg

B .大于281.25mg

C .小于281.25mg

D .无法确定

15.生长在较弱光照条件下的植物,当提高CO 2浓度时,其光合作用速度并未随之增加,主要限制因子是( )

A .呼吸作用和暗反应

B .光反应

C .暗反应

D .呼吸作用 16.将一棵重约0.2kg 的柳树,栽培于肥沃的土壤中,两年后连根挖出,称其于重达11 kg ,增加的这10余千克,主要来源于( ) A .土壤中的矿质元素 B .土壤中的水 C .大气中的O 2

D .大气中的CO 2

17.光照强度和CO 2浓度是影响光合作用的两个主要外界因素,图5-16中各图表示的是北方夏季一天中棉花叶片光合作用强度的变化曲线,曲线的纵坐标表示光合作用强度。请指出正确的图解是( )

18.下列有关小麦根系吸收矿质元素的叙述,正确的是 A .根吸收矿质元素所需的ATP 直接来源于光合作用 B .根吸收矿质元素所需的ATP 直接来源于呼吸作用 C .根尖表皮细胞对各种矿质元素的吸收量相等

D .各种矿质元素进入根尖表皮细胞需要同一膜载体的协助 19.在相同光照和温度条件下,空气中CO 2含量与植物光 合产量(有机物积累量)的关系如图所示。理论上某 种C 3植物能更有效的利用CO 2,使光合产量高于m 点的 选项是:

A.若a 点在a 2,b 点在b 2时

B.若a 在a 1,b 在b 1时

C.若a 点在a 2,b 在b 1时

D.若a 在a 1,b 点在b 2时

20.某个春季低温潮湿、夏季高温干旱的地区生长着一种春、夏季叶型不同的植物,其叶型数据如下表。试推断

A. 甲型叶生长在春季,利于光合作用

B. 乙型叶生长在春季,利于光合作用

C. 甲型叶生长在夏季,降低蒸腾作用

D. 乙型叶生长在夏季,增强蒸腾作用

21.植物根对矿质元素的吸收和根的呼吸作用有

关,下列哪种条件更有利于根对矿质元素的吸收

A .疏松的土壤

B .板结的土壤

C .水淹的土壤

D .缺氧的土壤 22.光合作用的过程可分为光反应和暗反应两个阶段,下列说法正确的是

A .叶绿体的类囊体膜上进行光反应和暗反应

B .叶绿体的类囊体膜上进行暗反应,不进行光反应

C .叶绿体基质中可进行光反应和暗反应

D .叶绿体基质中进行暗反应,不进行光反应

23.一位农民种植的某块农田小麦产量总是比邻近地块的低。他怀疑该农田可能是缺少某种

元素,为此将该块肥力均匀的农田分成面积相等的五小块,进行田间实验。除施肥不同

外、其他田间处理措施相同。实验结果如下表:

从表中可判断,该农田最可能缺少的元素是

A .K

B .N

C .P

D .S

24.光照下正常生长的某绿色植物,若光照突然停止,其它条件不变,则短时间内叶绿体中 C 3合成量的变化为(横坐标为时间,纵坐标为合成量)

( )

25.北方冬季常绿植物体内的矿质养料的运输减弱或近于停止,主要原因是 ( )

A .吸收作用减弱

B .蒸腾作用减弱

C .光合作用减弱

D .呼吸作用减弱

26.植物从土壤中吸收的氮元素,可以用来合成下列哪种物质 ( ) A .葡萄糖 B .淀粉 C .脂肪 D .蛋白质 27.下列关于光合作用暗反应的叙述中,不正确的是( ) A .暗反应是一种酶促反应

B .暗反应是使CO 2变成葡萄糖的反应

C .暗反应是一种循环进行的反应

D .暗反应只在暗处进行 28.在光合作用过程中 不属于暗反应的是

A .CO

2与五碳化合物结合 B .三碳化合物接受ATP 释放的能量

C .H 2O 的氢传递NADP +

D .NADPH 的氢传递给三碳化合物 29.在天气晴朗的早晨,摘取一植物叶片甲,于105℃下烘干,称其重量;到黄昏时,再取同一植株着生位置与叶片形状都与甲基本相同的叶片乙。同样处理,称其重量,其结果是( )

A.甲叶片比乙叶片重B.乙叶片比甲叶片重

C.两叶片重量相等D.不一定

30.在生产实践中,贮藏蔬菜和水果的最佳贮藏条件的组合是()

A.低温、高氧、高CO

2 B.低温、低氧、高CO

2

C.高温、高氧、高CO

2 D.高温氧低CO

2

二.非选择题:

31.科学家利辐射诱变技术处理红色种皮的花生,获得一突变植株,其自交所结的种子均具紫色种皮。这些紫色种皮的种子长成的植株中,有些却结出了红色种皮的种子。

(1)上述紫色种皮的花生种子长成的植株中,有些结出了红色种皮种子的原因是________

______________________________________________________________________________ ___________________________________________。

(2)上述紫色种皮的种子,可用于培育紫色种皮性状稳遗传的花生新品种。假设花生种皮的紫色和红色性状由一对等位基因控制,用文字简要叙述获得该新品种的过程:________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ _______________________________________________________。

32.(7分)右图表示土壤中甲、乙两种矿质元素浓度变化与植物生

长速率的关系,据图分析回答:

(1)植物生长所需要甲元素的量比乙元素的量________________。

(2)在土壤中乙元素的浓度分别为A、B、C时,其中在__________

______浓度下施含有乙种元素的肥料最有利于植物生长。

(3)已知乙元素是DNA和各种蛋白质的组成成分,其化学符号是___.

(4)通常在水淹条件下植物对矿质元素的吸收量减少。为什么?__________。

33.

(6分)过去人们以为作物播种密度越大,产量越高。在保证营养需要的情况下,有人对小麦的产量与播种量的关系进行了研究,结果如下图所示。

(1)根据上图分析,当播种密度过大时小麦产量将_________________________________。(2)从影响光合作用效率的因素分析,产生上述现象的原因是____________________________

_________________________;__________________________________________________。

34.图5-20表示光强度和温度对同一植物光合作用的影响,请分析说明:

图5-20

(1)图中的A、B比较,_________的光强度较高,判断依据是__________。

(2)图中X段的光合速率受__________影响;Y段光合速率差异是受____________影响。

(3)当温度是限制因素时_______________的变化影响光合作用速率。

35..图5-30所示在光照条件下,植物叶肉细胞中发生的生理过程,请分析回答:

图5-30

(1)写出图中有关字母所代表的物质:

a_________,b_________,c_________。

(2)图中所示的生理过程,在细胞中的具体进行部位是_________。

(3)若有12mol光反应所产生的[H],经暗反应生成的b完全氧化分解,则有_________kJ 的能量被储存在ATP中。

(4)用含14O2作原料进行光合作用,一段时间后,检验该植物呼吸作用的产物中含有14C 的是___________________________

专题训练答案

一选择题

31.(1)获得的突变植株是杂合子其自交所产生的后代发生性状分离(2)分别种植这批紫色种皮种子,连续自交两代。若其中一些植株所结的种子均具有紫色种皮,这些种子就是所需要的新品种(纯合子)

32.(1)少(2)A(3)N (4)有氧呼吸受到抑制(进行无氧呼吸) ATP合成量减少,导致植物根系主动吸收矿质元素的量减少。(3分)

33.1)基本稳定(或不再增加,或略有下降)(2)植株过密,叶片接受光照不足通风透气差,CO2供应不足

34.(1)A相同温度时,A的光合速率较高(2)光强度温度(3)光强度

35.(1)H2O C4H12O6CH3COCOOH (2)叶绿体、细胞质基质线粒体(3)1225 (4)CO2

主要农作物产量改良的主要途径及现状 我国主要农作物产量现状:从粮食分品种看,我国粮食作物有稻谷、小麦、玉米、大豆和薯类五个主要品种,此外还有高梁、谷子等杂粮作物,在我国主要粮食作物品种中,产量一直居于首位的稻谷,占粮食总产量的 40%左右,小麦产量位居第二位,玉米产量位于第三位。1949年全国稻谷总产量仅有4865万吨,到1978年全国稻谷总产量达到1.37亿吨,比1949年增长 1.8倍,1998年全国稻谷产量已达1.98亿吨,比1978年增长 45.1%,比1949年增长3.1倍。稻谷产量稳居世界第一位。与稻谷生产情况相比,我国小麦和玉米生产发展速度更快,从1949年到1998年的50年里,我国小麦和玉米分别增长 6.8倍和9.7倍,年均增产196万吨和246万吨。与其它国家相比,我国小麦产量也居世界第一位,玉米产量仅次于美国,位居世界第二位。受品种结构调整和市场需求的影响,建国以来,我国大豆和薯类产量虽有增长,但增长幅度明显低于前三个品种。到1998年,大豆和薯类产量分别达到1500万吨和3600万吨,分别比建国初期增长1.98倍和2.66倍。 我国的农作物产量之所以一直在不断地增加,是因为当今科技的不断进步,而要使农作物产量经过改良而提高必须依赖于作物的遗传改良,随着我国人口数量不断地增加,我国粮食供应竟会愈加紧张,所以必须借助科技的力量不断将农作物的产量提上去,那就是遗传育种技术。那么作物产量改良主要途径有哪些呢? 一、引种 引种是指从外地或外国引进作物新品种或新品系,通过适应性试验鉴定后直接在生产上推广的方法。引种并不是一项简单的工作,必须遵循引种的一般规律和一切经过试验的原则。为了保证引种效果,避免浪费和减少损失,引种必须有目标有计划的进行。 首先是引种计划的制订和引种材料的收集。引种前应根据当地的相关发展产业的需要,结合当地自燃经济条件、栽培条件以及现有作物品种存在的问题,确定所要引种的作物种类和品种。引种材料收集是必须分析其选育系谱、生态类型、遗传特性、产量水平和抗病虫能力等,然后从生育期上估计引入品种是否适合本地耕作制度。 然后是引种材料必须严格检疫。因为引种将危害性病虫引入的惨痛事例在世界其他各国及我国曾多次发生。为防止危害性病虫害随着引入种子和其他材料而传入我国和引种地区,必须加强对引种作物和种子的检疫。 其次是要引种实验,它包括观察试验、品种比较试验和区域试验、生产试验。 最后将进入最后阶段引进品种的审定和推广。 二、杂交育种 杂交育种是指用基因型不同的亲本材料通过有性杂交获得杂种,继而对杂种后代进行筛选,以培育符合生产要求的新品种的育种方法。

提高农作物光能利用率的方法

提高农作物光能利用率的方法 姓名 (单位,地点邮编) 摘要 提高农作物光能利用率,是当前农业研究的一个重要课题,其对于农作物增产有重要意义。本文介绍了影响光能利用率的因素、光能利用率与农作物的产量的关系以及提高光能利用率的方法。 关键词:光能利用率;影响因素;农作物;提高途径

目录 摘要 (2) 目录 (3) 前言 (4) 一、光能利用率与农作物的关系 (4) 二、影响光能利用率的因素 (4) (一)光 (4) 1、光量 (4) 2、光时(光照的时间) (5) 3、光质 (5) (二)光照强度 (5) (三)作物本身特点 (5) (四)外界因素 (6) 1、温度 (6) 2、C0 浓度 (6) 2 3、水分 (6) 4、不利自然环境 (6) 5、矿质营养 (6) 三、提高光能利用率的途径 (6) (一)增加叶面积指数 (6) (二)合理密植 (7) (三)间、套、复种 (7) (四)培育优质品种 (7) (五)合理灌溉和施肥加强管理 (7) (六)提高叶绿体的光和效能 (7)

前言 农作物进行光合作用,制造有机物必不可缺的能量是太阳光能,他直接影响农作物的生长发育和产量的高低,是作物产量形成的基础。因此,如果能提高农作物利用太阳光能进行光合作用的能力或者根据影响光能利用率的因素来提高农作物的光能利用率对农业生产有重要的意义。 一、光能利用率与农作物的关系 光能利用率是作物光合作用中所贮存的能量占其所在范围吸收能量的百分比。也就是单位面积土地上农作物进行光合作用产生的有机物所含的能量与这块土地所吸收的太阳光能之比的值。[1] 由此可知光能利用率和光合作用有着密不可分的关系,光合作用是植物的绿色部分,主要叶片中叶肉细胞中的叶绿体吸收光能,将空气中的二氧化碳和水造成碳水化合物和其他有机物,同时把光能转化为化学能储存起来,这就是植物的光和效应,这是一个转化能量,固定能量的复杂过程。单位土地面积上植物产量的高低,决定于利用光能的多少,而光能潜力的大小,有决定于各地光能的质量和数量。理论上光能转化率最高为20%~25%,但在自然条件下生长的植物或栽培的作物,光能利用率远远低于该值,不到1%。[2]光能利用潜力很大,根据理论推算,作物的光能利用率可以达到4%~5%,但作物对光能利用率很低,只有0.5%~2%。[3] 二、影响光能利用率的因素 导致光能利用率低的原因很多,总的来说分为光本身特点,其次作物本身特征,还有外界环境的变化等都导致光和效率降低。 (一)光 光是光合作用的能量来源,也是叶绿素形成的条件。[4]光本身有光量,光时、还有光质都能影响光能利用率。 1、光量 我国属太阳能资源丰富的国家之一,全国总面积2/3以上地区年日照时数大于2000小时,年辐射量在5000MJ/m2以上。据统计资料分析,中国陆地面积每年接收的太阳辐射总量为3.3×103~8.4×103MJ/m2,相当于2.4×104亿吨标准煤的储量。[5]但地区分布不够理想,水热资源充沛的地方光量少,而水热资源不足的地方却光量较多,水资源限制光资源的充分利用。然而我国光热水资源同季,季节搭配好,生长期短的地区光强较大,光强弱的地区生长期较长,光热互补,使全国各地可以获得较高的光量。在水分条件满足下,光量较多。植物能够吸收较多光能利用率较高,反之,光能利用率较低。

4.提高农作物的光能利用率 时间:60分钟,总分100分 一.选择题:每题只有一个选项符合题意,每题3分,共51分。 ★1.下列关于光合作用的叙述,正确的是 A.光照越强,光合作用也就越强 B.水分缺乏不会影响光合作用的进行 C.适当增加空气中CO2的浓度,光合作用就会加强 D.缺乏矿质元素对光合作用影响不大 2.大田生产中,能提高光能利用率的最可行性措施是 A.延长每天光照时间 B.扩大光合作用面积 C.增加光照强度 D.增大二氧化碳浓度 ★3.下列关于矿质元素与光合作用关系的叙述,错误的是 A.镁是叶绿素的成分,缺镁影响叶绿素的合成,进而影响光合作用 B.氮是构成叶绿素以及酶等的成分,氮素供应不足影响光合作用 C.钾、铁对光合作用没有影响,但能影响到植物的其他代谢 D.磷对光合作用的影响是非常广泛的,如影响到对能量的转移过程、光合膜的稳定性等4.下列哪项措施不能提高光合作用的效率 A.将人参、三七种在遮阴处 B.向温室内通入一定量的CO2 C.在苹果树周围地面铺反光膜 D.白天适当降低温室内温度 5.在温室中培育绿色植物时,通过增施农家肥料主要可以提高 A.吸收必需矿质元素B.温室中的二氧化碳浓度 C.绿色植物的呼吸作用 D.土壤溶液的浓度 6.(2005年江苏淮安市高三第一次模拟考试)轮作就是在同一块地上,按预定的种植计划,轮换种植不同作物,这样做可以提高作物的产量。对于轮作能提高每种作物的产量,下列解释中,正确的一项是 ①可以充分利用光能,提高光合作用效率②能够改变原来的食物链,防止病虫害 ③可以充分利用土壤中的矿质元素,防止土壤肥力的枯竭 ④减轻竞争,创造作物生产的互利条件 A.①② B.③④ C.②③ D.①④ ★7.下列有关光合作用效率与光能利用率的叙述,不确切的是 A.延长光合作用时间可以提高植物的光合作用效率 B.扩大光合面积可以提高光能利用率 C.光、温度、水、肥和CO2等因素都可以影响光合作用效率 D.合理密植可提高光能利用率 8.《齐民要术》中,要求栽种农作物要“正其行,通其风”的原理是 A.确保通风透光,从而有利于提高光合作用效率 B.通风透光,可以增强农作物的呼吸作用 C.可以增强农作物的抗性

提高农产品品质的农业技术措施 农产品是人类生活的基本物质。随着人民生活水平的提高,人们对农产品品质的要求越来越高。因此,生产安全、无污染、优质、有营养的农产品,是经济社会发展的必然趋势,必须采用各种措施,利用各种途径提高作物产品品质。 1选用优质品种 作物主要经济性状都受遗传基因控制,在外界条件足以引起基因突变或染色体畸变时,作物性状便会发生变异。因此,在育种过程中要高度重视品质育种,农作物栽培时选用株型、叶型合理、高光效的高产、优质品种。 2改进栽培技术 2.1 合理轮作通过合理轮作改善土壤状况,提高土壤肥力来提高作物产量和品质。在安排轮作时,应遵循“高产高效,用地养地,协调发展,互为有利”的原则,在提高土地利用率的同时,还要充分发挥轮作的养地作用。如棉花和大豆轮作,可使棉花产量增加,成熟提早,纤维品质提高。马铃薯和玉米间作,可防止马铃薯病毒病,提高品质。 2.2合理密植合理密植的增产机理,是使叶面积指数处于最适宜范围内,使太阳光的截获量增加,从而增加干物质积累量,提高产量和品质。如小麦群体过大,后期容易倒伏,籽粒空瘪,蛋白质和淀粉含量降低,产量和品质下降。纤维作物适当增加密度,能抑制分枝、分蘖发生,使主茎伸长,对提高纤维品质有促进作用。 2.3科学施肥营养元素是提高作物品质不可或缺的因子。要针对不同作物,进行测土配方施肥,合理供应营养元素。如棉花增施氮肥能增重棉铃、增长纤维;增施磷肥可增加衣分和子指;增施钾肥可提高纤维细度和强度;合理施用硼、钼、锰等微量元素,能促进早熟、提高纤维品质等。 2.4适时灌排水要根据作物需水特点和需水规律合理灌溉。水分过多,会影响作物根系发育。薯类作物浇水过多,可使食味变差,不耐储藏,薯皮粗糙,甚至产生腐烂现象。 2.5防治病虫草害农药残留、病虫杂草危害都会影响产品品质。应积极推广无公害栽培技术,合理进行中耕除草,加强田间管理和病虫草害预测预报。防治过程中,应用生物技术(如以虫冶虫、以菌冶虫等)、农业措施(如合理轮作、利用抗性品种、加强田间管理等)、物理机械技术(如隔离、捕杀、诱杀等)减少对作物无污染的防治技术,尽量减少或不用化学农药。 2.6适时收获根据不同栽培目的,确定适宜的产品收获时期。以收获种子或果实的作物,其收获期为生理成熟期。禾谷类作物,以蜡黄末期到完熟初期收

高中生物学案例教学复习教学讲座稿 ---如何提高农作物产量 一、主题确定背景 生物科学是自然科学中的基础学科之一,是研究生物现象和生命活动规律的一门科学。高中生物课程是国家统一规定的、以提高学生生物科学素养为主要目的的必修课程,是科学教育的重要领域之一。高中生物课程的特点如下: 1.概念多、理论多、范围广。高中生物课程内容丰富,与物理学、化学、数学等各学科间不断交叉、渗透和融合,已经日益呈现出主导学科的地位。综合考虑学生发展的需要、社会需求和生物科学发展三个方面,《高中生物课程》主题较多:科学探究,生物体的结构层次,生物与环境,生物圈中的绿色植物等。 2.实践性强、探究性强。高中生物课程是面向全体学生,着眼于学生全面发展和终身发展的需要。通过本课程的学习,旨在提高学生的生物科学素养。 3.教师相对难教。一方面是小学和初中学生对生物不太重视因而没有扎实的基础,学生之前所学的是生物科学中大概的框架,没有接触具体的概念及过程,所以很多学生需要花较长时间才能实现变成思想、方法上的转变。另一方面是高中生物课程中有很多内容理论性强较抽象,学生理解起来较难。 正是基于高中生物课程的如上特点,教学不能完全采用传统的教学方法进行。传统的教学方式注重概念定义的讲解,强调理论体系的完善,重视教学过程中的教师讲授。而在高中生物教学过程中除了要加强学生对于关键性概念、整体知识结构的理解,更要培养学生分析问题和解决问题的能力。 课本知识与社会生产、生活严重脱节是造成“高分低能”现象的主要原因,理科综合(生物学)考试就是要杜绝这一现象。案例教学作为一种教师与学生直接参与共同对案例或疑难问题进行探讨的教学方法,可以培养学生的创新精神和解决实际问题的能力,可以使学生获得的知识得到真正内化和高度结构化,帮助学生掌握对问题进行分析和反思的方法,培养学生对社会的决策能力,也可以大大缩短教学与实践的差距,切实提高教学效率。 二、主题理论解读 (一)案例与案例教学 案例,是对一个复杂情境的记录。一个好的案例是一种把部分真实生活引入课堂,从而可使教师和学生对之进行分析和学习的工具。一个好的案例,首先必须是一篇好的报道。 教学案例,描述的是教学实践,它以丰富的叙述形式,向人们展示了一些包含有教师和学生的典型行为、思想、感情在内的故事。 综合各家之言,结合教育教学实际,所谓案例,就是在真实的教育教学情境中发生的典型事件,是围绕事件而展开的故事,是对事件的描述。所谓案例教学,就是在教师的指导下,根据教学目的要求,组织学生对案例的调查、阅读、思考、分析、讨论和交流等活动,教给他们分析问题和解决问题的方法或道理,进而提高分析问题和解决问题的能力,加深学生对基本原理和概念的理解的一种特定的教学方法。 (二)案例教学的含义

河西学院2010—2011学年第二学期期中考试试卷 考试课程:作物栽培学 考试方式: 课程论文 系别:农业与生物技术学院 班级:08级1班 姓名:陈银辉 学号:0815102 得分:

影响作物品质的因素及其提高品质的途径 陈银辉 指导老师:肖占文 农业与生物技术学院种子科学与工程08(1)班张掖 734000 摘要:本文对影响作物品质的因素及其提高品质的的途径做了详细分析与讨论。作物的品质的内因是遗传因素;外因主要有:地理条件、季节条件、温光条件、水分条件、营养条件。提高作物品质的途径有:一、通过育种手段改善品质形成的遗传因素,培育优良新品种;二、采取相应的调控措施,为优质产品的形成创造有利条件。在作物栽培过程中,应综合考虑各因素之间的相互作用对作物品质的影响,对不同的情况采取与之相应对措施,以保证作物的品质。 关键词:影响、品质、因素、提高、途径 作物品质(crop quality)是指收获目标产品达到某种用途要求的适合度。作物品质的评价标准,即所要求的品质内容因产品用途而异。作为食用的产品,其营养品质和食用品质更重要,作为衣着原料的产品,其纤维品质是人们所重视的。评价作物产品品质,一般采用两种指标,一是化学成分,以及有害物质如化学农药、有毒金属元素的含量等;二是物理指标,如产品的形状、大小、滋味、香气、色泽、种皮厚薄、整齐度、纤维长度和强度等。作物品质的优劣不仅关系到产品的经济价值高低,而且关系到人体的健康。因此,分析影响作物品质的因素及其提高品质的途径有至关重要的意义。 1.影响作物品质的因素 1.1遗传因素 作物产品品质性状,包括蛋白质、淀粉、脂肪、维生素、食味和蒸煮品质等,一般受遗传基因的控制;例如稻米香味(受一个隐性基因控制)、籽粒长度、垩白率等性状,容易受环境条件的影响;淀粉及支链淀粉含量受主效基因和多基因的控制,正因为如此,作物之间本身就存在着产品品质的差异;另一方面作物品种性状在遗传上一般都是数量性状,就容易受环境条件的影响了。 1.2环境因素 1.2.1地理条件 禾谷类作物籽粒(小麦、水稻、玉米、大麦、黑麦)籽粒蛋白质含量由北向南、由西向东逐渐提高;而大豆是南高北低;同时小麦的

提高产量-阿尔比特特性介绍6 使用阿尔比特的主要目的是就是促进生长和增加产量。阿尔比特可以增加麦类作物,甜菜,向日葵,马铃薯,亚麻,蔬菜,豆类,园艺作物,饲料草和其他主要的农作物的产量为12-23%(包括有47种农作物)。 表1 阿尔比特在不同作物上平均产量提高效果 表中的数字来自于俄罗斯27个地区250多个田间试验的平均数 根据田间试验的数据(1997-2004年)不同作物的平均单产提高效果见表3。这个总结表中包含了来自俄罗斯不同地区在不同年份的数据。在有利条件下产量增加数量可能是相当大的。克拉斯诺达尔地区的恰帕耶夫良种牛场用阿尔比特两次叶面喷施,在1999年的甜菜增产31,3%(8100公斤/公顷)。使用阿尔比特的冬小麦,春小麦,向日葵和亚麻秸秆产量的增加能分别达到1250,760,550和130公斤/公顷。 如表所示,不同的农作物对阿尔比特有不同的反应。根据这些反应农作物可分为3组。最敏感的作物(增产23%以上),荞麦,谷子,向日葵,一些浆果(醋栗,黑醋栗,草莓),蔬菜(黄瓜,茄子)。例如用阿尔比特处理荞麦可以实现较高的生物潜力,而这种作物通常产量不高)。荞麦产量的增加幅度可能达到50%。苹果,樱桃,玉米,扁豆和胡萝卜对阿尔比特不十分敏感(产量增加率低于12%)。 人们可以注意到,上述农作物类别(最高和最低敏感度)都在最极端气候条件的1-2地区完成了数个试验。因此,这些作物的信息还需要更多的更准确设计和其他的测试 大多数作物对阿尔比特的反应在增产率12-23%的范围内。阿尔比特对这样一组农作物的反应已经被了解的相当精确。所有麦类作物(穗和有小穗的),甜菜,亚麻,大豆,豌豆,马铃薯,葡萄,蔬菜和饲料作物大多属于这个组。在本组中,甜菜反应表现最高,大白菜和圆白菜是最低的作物之一。麦类作物的反应也是各不相同(小麦>春小麦和春大麦>大米>冬季大麦>燕麦>黑麦)。

* * “提高农作物产量”专题复习提高光能利用率提高光合作用效率农作物育种延长光合作用时间增加光合作用面积提高农作物产量措施生长期管理非生物因素生物因素杂交育种单倍体育种多倍体育种诱变育种基因工程育种细胞工程育种光合作用呼吸作用水分代谢矿质营养激素调节生态农业种间关系种内关系提高农作物产量具体措施:一、作物育种农作物产量的高低种子的品质是重要的内在因素。农作物育种的常用方法有如下六种:例1、为丰富植物育种的种质资源材料,利用钴60的γ射线辐射植物种子筛选出不同性状的突变植株,请回答下列问题:(1)钴60的γ射线用于育种的方法属于育种。(2)从突变材料中选出高产植株,为培育高产、优质、抗盐新品种,利用该植株进行的部分实验(杂交一、二)。据结果回答:杂交一、P:♀非高产、优质、抗盐×♂高产、非优质、不抗盐 F1:高产、优质、抗盐 F2:高产、优质、抗盐9 非高产、优质、抗盐3 高产、非优质、抗盐3 非高产非优质抗盐1 杂交二、P:♂非高产、优质、抗盐×♀高产、非优质、不抗盐F1:高产、优质、非抗盐 F2:高产、优质、不抗盐9 非高产、优质、不抗盐3 高产、非优质、不抗盐3 非高产、非优质、不抗盐1 ①控制高产、优质性状的基因位于对染色体上。在减数分裂联会期(能、不能)配对。②抗盐性状属于遗传。诱变两细

胞质不能(3)从突变植株中还获得了显性高蛋白质植株(纯合子),为验证该性状是否有一对基因控制,请参与实验设计并完善实验方案:①步骤1:选择和杂交。预期结果。②步骤2:。预期结果:。③观察实验结果,进行统计分析:如果与相符,可证明该性状由一对基因控制。高蛋白植株低蛋白植株后代(F1)表现型都是高蛋白植株用F1与低蛋白植株杂交后代高蛋白植株与低蛋白植株的比例是1:1 实验结果预期结果二、植物代谢与农作物的栽培管理提高农作物光能利用率的措施主要有: 提高光能利用率指:制造有机物中能量与照射到土地上的全部太阳能比指:制造有机物中能量与植物吸收的全部太阳能比提高光合效率延长光照时间增加光合面积多茬种植间作套种补充光照延长生育期合理密植改变株型光照强度光质二氧化碳供应矿质元素供应温度水分供应叶绿素含量例2、将川芎植物的一片叶置于恒温的密闭小室,调节小室CO2浓度,在适宜光照强度下测定叶片光合作用的强度(以CO2吸收速率表示),测定结果如右图。下列相关叙述,正确的是() A、如果光照强度适当降低,a点左移,b点左移 B、如果光照强度适当降低,a点左移,b点右移 C、如果光照强度适当增强,a点右移,b点右移

《作物学通论》 课 程 论 文 指导老师:李伶俐 学院:植物保护学院 班级:植物保护1班 姓名:李映虹 学号:1107101007

浅谈提高作物产量的措施及一些因素对作物产量形成的影响 摘要:作物科学是农业科学的核心学科之一。作物,即直接或间接为人类需要而栽培的植物。近年来,因为环境与全球经济的变化,导致某些地区的作物低产,农民遭受损失的现象。这使得我们更加重视作物生产,对国民经济建设起推动作用。本论文,从外因和内因两个大方面分析了影响作物高产的因素,以及提高作物产量的措施,以便在作物生产中有更高的效率及更快的发展。 关键词:作物高产外因内因措施形成影响 农业是国民经济的基础,而作物生产是农业生产系统中的主体成分。因此,作物生产是国民经济建设中至关重要的领域,作物产量潜力的改良是人类社会发展的需要,作物高产的遗传基础是作物遗传育种学家不断探讨和不断发明创造的重要的学术命题,特别是在像中国这样的人口大国,作物高产特性及其改良的途径一直是各类作物遗传改良的一项重要任务。长期以来,作物遗传育种工作者对各种作物采取相应的措施来培育符合要求的新品种。 一般来说,.影响作物高产的因素概括起来有四个:地域因素、气候因素、遗传因素、种植技术。这中间,有内因子(如遗传因素),也有外因(如气候因素)。内因改变作物遗传的特性,外因控制作物生态因素。 因此,为提高农作物的单产量,获得早熟、抗倒伏、抗病等性状,科学工作者往往要综合这四个因素,因地制宜。将提高作物产量潜力的途径归纳为育种手段、栽培措施、优化投入、控制逆境和改善环境等等 在外因方面 一、提高光能利用率 1.延长光合作用时间 (1)增加种植次数(也称增加复种指数)。不同地区种植作物的次数不同,南方可以一年两季、三季,而北方只能一季到两季。 (2)套种:也说套作。即在某一种作物生长的后期,在行间播种另一种作物,以充分利用地力和生长期,增加产量。 2.增加光合作用面积 (1)合理密植:是指在单位面积的土地上,根据土壤肥沃程度等情况种植适当密度的植物。合理密植是增加光合作用面积的一项重要措施。 (2)间作:即在一块耕地上间隔地种植两种或两种以上的农作物。如玉米和大豆两种作物间作,就是在两行玉米之间种一行或两行大豆,玉米和大豆虽都是阳生植物,但玉米所需的光照强度更强一些,这种高低间作既充分利用了光能,又增加了植物接受光照的面积。(3)适量增施N肥,以增大叶面积。 3.提高光合作用效率 (1)调整光照强度:不同的农作物,对光照强度的需求不同。对于阳生植物要给予强光照,而阴生植物要给予弱光照。植株高的与植株矮的农作物之间的间作也可以起到调整各自所需光照强度的作用。 (2)适量提高CO2浓度:大气中CO2浓度只有0.03%,而在正常光照下,农作物所需的CO2浓度可达到0.09%,因此,适当地提高CO2浓度可以提高光合作用的效率。具体方法:大田作物可通过合理密植,以保证通风透光;温室作

热考培优(三)整合生物学知识,提高农作物的产量 [热考解读] 1.改善农作物的细胞代谢 (1)利用顶端优势原理进行果树整形修剪、茶树摘心、棉花打顶等,以增加分枝、提高产量。 (2)促进果实发育,防止落花落果。植物受粉时,子房同时接受了花粉带来的生长素,这些生长素使花不至于脱落而继续发育,且刺激子房细胞分裂并长大。 3.改变农作物的遗传特性 (1)发展生态农业,实现能量的多级利用,从而大大提高了能量的利用率。 (2)调整农田生态系统能量流动关系,使能量持续高效地流向农作物。 [命题设计] 1.(2018·江西南昌高三联考)研究者发现,将玉米的PEPC基因导入水稻后,水稻在高光强下的光合速率显著增加。为研究转基因水稻光合速率增加的机理,将水稻叶片放入叶室中进行系列实验。 (1)实验一:研究者调节25 W灯泡与叶室之间的距离,测定不同光强下的气孔导度和光合速率,结果如图所示。(注:气孔导度越大,气孔开放程度越高)

光强低于800 μmol·m-2·s-1时,影响转基因水稻光合速率的主要因素是____________。在大于1 000 μmol·m-2·s-1光强下,两种水稻气孔导度开始下降,转基因水稻的光合速率明显增加,推测光合速率增加的原因不是通过气孔导度增加使____________________________________增加。 (2)实验二:向叶室充入N2以提供无CO2的实验条件,在高光强条件下,测得原种水稻和转基因水稻叶肉细胞间隙的CO2浓度分别稳定到62 μmol·m-2·s-1和50 μmol·m-2·s-1。此时,两种水稻的净光合速率分别为________ μmol·m-2·s-1和________μmol·m-2·s-1,说明在高光强下转基因水稻叶肉细胞内的____________(部位)释放的CO2较多地被________。(3)实验三:研磨水稻叶片,获得酶粗提取液,分离得到水稻叶片中的各种酶蛋白,结果显示转基因水稻中PEPC以及CA(与CO2浓缩有关的酶)含量显著增加。结合实验二的结果进行推测,转基因水稻光合速率提高的原因可能是_________________________________ ________________________________________________________________________。 解析:(1)光强低于800 μmol·m-2·s-1时,影响转基因水稻光合速率的主要因素是光照强度,在大于1 000 μmol·m-2·s-1光强下,两种水稻气孔导度开始下降,原种水稻的气孔导度下降但光合速率基本不变,可能的原因是光照强度增加与二氧化碳供给不足对光合速率的正负值影响相互抵消。而转基因水稻的光合速率明显增加,推测光合速率增加的原因不是通过气孔导度增加使进入叶片细胞内的CO2量增加。(2)由于测得原种水稻和转基因水稻叶肉细胞间隙的CO2浓度分别稳定到62 μmol·m-2·s-1和50 μmol·m-2·s-1,说明此时光合作用强度等于呼吸作用强度,两种水稻的净光合速率都为0。从而说明在高光强下转基因水稻叶肉细胞内有氧呼吸过程中,线粒体释放的CO2较多地被固定。(3)研磨水稻叶片,获得酶粗提取液,利用电泳技术分离水稻叶片中的各种酶蛋白,结果显示转基因水稻中PEPC以及CA(与

提高光合作用可以增加农作物的产量? STEPHEN P. LONG1, XIN-GUANG ZHU1, SHAWNA L. NAIDU1& DONALD R. ORT21 Departments of Crop Science and Plant Biology, University of Illinois, Urbana, IL 61801, USA, and2Photosynthesis ResearchUnit, USDA-ARS, Urbana, IL 61801, USA 摘要:粮食作物的产量潜力是单位面积的土地,在无杂草、虫害、病害的最佳生长条件下,获得的种子质量。它取决于可获得的光能产物和由遗传决定的自身性质:光捕获率、光转换率、谷粒获得的生物质量比例。植物育种中的光捕获率和谷粒获得的生物量比例接近理论最大值,光转换率主要取决于光合作用,是仅剩的提高产量潜力的主要方面。但是,比较不同基因型的作物发现,叶片光合速率与产量的相关性很差。这导致一种观点,认为改善叶片的光合作用对提高产量潜力没有什么价值。与此相反,最近很多实验,在当前和未来有计划提高二氧化碳浓度环境下,比较了基因型相同的作物的生长,表明叶片光合作用的增强与产量的增加密切相关。是否有机会通过基因操作实现类似增产。本文探讨了六种可能路线,通过改善光合效率提高光转换率,从冠层结构的改变到二氧化碳受体分子再生的改进不等。总的来说,这些改变能提高光转换率,因此提高产量潜力,高达50%。因为一些改变可通过转基因技术实现,所以商业品种的形成时间将会大大低于常规育种,可能在10-15年之间。 关键词:光呼吸;收获指数;全球变化;全球粮食供应;核酮糖-1,5-二磷酸羧化酶;植物冠层结构;遗传转化;植物育种;作物改良;产量潜力 引言 2004年,世界上最重要的作物总产量:玉米,823吨;水稻,725吨;小麦,555吨;大豆,186吨;大麦,142吨和高粱,59吨(美国农业部2005年)。这些都是粮食作物,在可见的未来,预计仍是人类和生畜营养的主要来源。从20世纪50年代中期开始,遗传改良,氮肥使用的增加,管理的改善使这些作物的产量潜力和实际产量在全球范围内显著提高(埃文斯1997年)。主要粮食作物的产量从1951年的1.2吨每公顷上升至1993年的2.3吨每公顷(德尔和龙1985年;埃文斯1993年;戴森1996年)。产量潜力被定义为:某一品种在它适应的环境中生长,养分和水分供应没有限制,并且病虫害、杂草、生存空间和其它压力被有效控制的条件下的产量(埃文斯和菲舍尔1999年)。以玉米为例,在过去的50年中,产量的增加可能约50%归因于遗传的改良,50%归因于管理的改善(达维克2005年)。正如氮的使用,其它化学品的使用也将达到顶峰,在下个50年,提高产量潜力也许是更为重要的提高实际产量的手段。考虑到环境和经济的限制,产量潜力的进一步提高不能仅通过进一步增加氮肥的使用而实现。本文探讨了产量潜力进一步提高的几种可能。它论述了(1)在过去的50年里,光合作用是仅剩的进一步提高产量潜力的主要特性;(2)当其它因素不变时,提高叶片光合作用会增加产量;(3)分析光合过程效率的理论限制能揭示改进的关键目标;(4)人为设计提高叶片的光合作用和作物产量的定向选择的范围能在相对较短的时间实现。 1 增产分析的理论框架 提高产量潜力的生理基础是什么?按蒙蒂思(1977)作物的产量潜力和特定地点的初级生产的原则是由

如何提高农作物产量复习教学设计案例 一、主题确定背景 生物科学是自然科学中的基础学科之一,是研究生物现象和生命活动规律的一门科学。高中生物课程是国家统一规定的、以提高学生生物科学素养为主要目的的必修课程,是科学教育的重要领域之一。高中生物课程的特点如下: 1.概念多、理论多、范围广。高中生物课程内容丰富,与物理学、化学、数学等各学科间不断交叉、渗透和融合,已经日益呈现出主导学科的地位。综合考虑学生发展的需要、社会需求和生物科学发展三个方面,《高中生物课程》主题较多:科学探究,生物体的结构层次,生物与环境,生物圈中的绿色植物等。 2.实践性强、探究性强。高中生物课程是面向全体学生,着眼于学生全面发展和终身发展的需要。通过本课程的学习,旨在提高学生的生物科学素养。 3.教师相对难教。一方面是小学和初中学生对生物不太重视因而没有扎实的基础,学生之前所学的是生物科学中大概的框架,没有接触具体的概念及过程,所以很多学生需要花较长时间才能实现变成思想、方法上的转变。另一方面是高中生物课程中有很多内容理论性强较抽象,学生理解起来较难。 正是基于高中生物课程的如上特点,教学不能完全采用传统的教学方法进行。传统的教学方式注重概念定义的讲解,强调理论体系的完善,重视教学过程中的教师讲授。而在高中生物教学过程中除了要加强学生对于关键性概念、整体知识结构的理解,更要培养学生分析问题和解决问题的能力。 课本知识与社会生产、生活严重脱节是造成“高分低能”现象的主要原因,理科综合(生物学)考试就是要杜绝这一现象。案例教学作为一种教师与学生

直接参与共同对案例或疑难问题进行探讨的教学方法,可以培养学生的创新精神和解决实际问题的能力,可以使学生获得的知识得到真正内化和高度结构化,帮助学生掌握对问题进行分析和反思的方法,培养学生对社会的决策能力,也可以大大缩短教学与实践的差距,切实提高教学效率。 二、主题理论解读 (一)案例与案例教学 案例,是对一个复杂情境的记录。一个好的案例是一种把部分真实生活引入课堂,从而可使教师和学生对之进行分析和学习的工具。一个好的案例,首先必须是一篇好的报道。 教学案例,描述的是教学实践,它以丰富的叙述形式,向人们展示了一些包含有教师和学生的典型行为、思想、感情在内的故事。 综合各家之言,结合教育教学实际,所谓案例,就是在真实的教育教学情境中发生的典型事件,是围绕事件而展开的故事,是对事件的描述。所谓案例教学,就是在教师的指导下,根据教学目的要求,组织学生对案例的调查、阅读、思考、分析、讨论和交流等活动,教给他们分析问题和解决问题的方法或道理,进而提高分析问题和解决问题的能力,加深学生对基本原理和概念的理解的一种特定的教学方法。 (二)案例教学的含义 案例教学就是根据科学教学的需要和教学目标选用一定的案例进行研究和分析的教学方式,它通过对有关自然现象和自然规律研究的案例进行分析、讨论,以培养学生分析问题和解决问题能力的一种教学方法。 (三) 案例教学特点 1.针对性:选择案例要适应教学目标的需要,提高学生的分析问题解决问题的

如何提高农作物栽培管理方法 随着我们国家人们生活水平的不断提高,我国人民对于生活的质量要求也越来越高,这在一定程度上促进了农作物的栽培技术的发生。而作物的栽培管理,与病害的消长有着密切的关系。 1.农作物栽培管理技术 1.1农作物栽培管理技术的原则 随着绿色品质消费的要求,环保农作物的产品品质的提高已迫在眉睫。现代管理技术要求发展无公害的产品和栽培技术,所以农作物的发展方向必然朝着定向栽培调控技术发展。其次就是以规范化、标准化的栽培管理技术为途径。随着经济的发展,标准的农作物栽培管理技术逐渐严格以及被需要程度日益加深。在许多西方发达国家,统一的供种、技术服务、质量标准的栽培技术已投人使用。就我国目前形势来看,如何根据市场经济的要求制定规范标准的农作物栽培管理技术就十分必要了。 1.2农作物栽培的环节 1.2.1首先就是农作物的种子的选择。首先要满足当地的气候等多方面的因素,注意当地的自然条件以及生产条件,并且注意不同的农作物之间的衔接季节。在播种前要进行化

学处理,对于无病史植株需要保留其无病繁殖的材料以及种子,最大程度的减少病害。合理利用当地气候等自然条件,防止品种的单一性出现。而引起病害产生的缘故有:种种了移栽带菌和带病的种苗和无性繁殖繁殖的质料,因此,要在播种之前用化学、物理的要领对播种的质料进行处理惩罚,以警戒病害的产生。 1.2.2要注意的就是播种区的选择。从需要培植的植株中选取无病的植株,比如马铃薯病毒病、甘薯黑斑病等疾病,可以创建无病种苗田,选择没有病的地区或者断绝区种植,偶然种子和无性繁殖质料并不能用处理惩罚的要领来有效 地办理懈怠病原物的问题,保留种子和无病繁殖质料,可以相对的减少病害的产生。还有就是对培养材料的储藏。有些病害如甘薯黑斑病、甜菜蛇眼病等,在贮藏期间还可以继续发展,不仅造成损失,对加重来年病害发生也有关系。因此,控制好贮藏的环境条件,做好安全贮藏非常重要。除了种子的选择,接下来就是轮作。为了提高生产效率,所以对农作物的轮作还要制定严格的要求,使得降低生产成本,持续促进农作物稳定的高产,降低病害发生机率。 2.提高农作物栽培管理方法 2.1加强规范化管理 农作物栽培所有的方面都是需要注意的,因为有时候一个小小的问题,就有可能前功尽弃,所以这也要求对于农作

热考培优(三)|整合生物学知识,提高农作物的产量 [热考解读] 1.改善农作物的细胞代谢 (1)利用顶端优势原理进行果树整形修剪、茶树摘心、棉花打顶等,以增加分枝、提高产量。 (2)促进果实发育,防止落花落果。植物受粉时,子房同时接受了花粉带来的生长素,这些生长素使花不至于脱落而继续发育,且刺激子房细胞分裂并长大。 3.改变农作物的遗传特性 (1)发展生态农业,实现能量的多级利用,从而大大提高了能量的利用率。 (2)调整农田生态系统能量流动关系,使能量持续高效地流向农作物。 [命题设计] 1.(2018·江西南昌高三联考)研究者发现,将玉米的PEPC基因导入水稻后,水稻在高光强下的光合速率显著增加。为研究转基因水稻光合速率增加的机理,将水稻叶片放入叶室中进行系列实验。 (1)实验一:研究者调节25 W灯泡与叶室之间的距离,测定不同光强下的气孔导度和光合速率,结果如图所示。(注:气孔导度越大,气孔开放程度越高)

光强低于800 μmol·m-2·s-1时,影响转基因水稻光合速率的主要因素是____________。在大于1 000 μmol·m-2·s-1光强下,两种水稻气孔导度开始下降,转基因水稻的光合速率明显增加,推测光合速率增加的原因不是通过气孔导度增加使____________________________________增加。 (2)实验二:向叶室充入N2以提供无CO2的实验条件,在高光强条件下,测得原种水稻和转基因水稻叶肉细胞间隙的CO2浓度分别稳定到62 μmol·m-2·s-1和50 μmol·m-2·s-1。此时,两种水稻的净光合速率分别为________ μmol·m-2·s-1和________μmol·m-2·s-1,说明在高光强下转基因水稻叶肉细胞内的____________(部位)释放的CO2较多地被________。(3)实验三:研磨水稻叶片,获得酶粗提取液,分离得到水稻叶片中的各种酶蛋白,结果显示转基因水稻中PEPC以及CA(与CO2浓缩有关的酶)含量显著增加。结合实验二的结果进行推测,转基因水稻光合速率提高的原因可能是_________________________________ ________________________________________________________________________。 解析:(1)光强低于800 μmol·m-2·s-1时,影响转基因水稻光合速率的主要因素是光照强度,在大于1 000 μmol·m-2·s-1光强下,两种水稻气孔导度开始下降,原种水稻的气孔导度下降但光合速率基本不变,可能的原因是光照强度增加与二氧化碳供给不足对光合速率的正负值影响相互抵消。而转基因水稻的光合速率明显增加,推测光合速率增加的原因不是通过气孔导度增加使进入叶片细胞内的CO2量增加。(2)由于测得原种水稻和转基因水稻叶肉细胞间隙的CO2浓度分别稳定到62 μmol·m-2·s-1和50 μmol·m-2·s-1,说明此时光合作用强度等于呼吸作用强度,两种水稻的净光合速率都为0。从而说明在高光强下转基因水稻叶肉细胞

提高作物产量的途径 摘要对如何提高作物生产潜力进行了研究,提出了作物产量的“系统潜力”理念,将提高作物产量潜力的途径归纳为育种手段、栽培措施、优化投入、控制逆境和改善环境等几个方面。 关键词作物;产量;潜力 文献标识码 A 如何提高作物的产量潜力,国内外不少学者已作了长期的研究,得出了许多重要的结论,但有一个共同点,即几乎都是针对改善作物的某一个限制因子做出的,很少有从作物的整个内外环境考虑。根据前人的研究成果,从系统论的角度出发,应努力提高作物产量的“系统潜力”。人口在增加,耕地在减少,农业生态环境也在恶化,农业必须实现可持续发展,进一步研究如何提高作物的产量潜力,其意义不言而喻。 1作物产量潜力 作物产量潜力是指作物在通过人为措施克服某一个或几个限制因子或者所有限制因子后可能达到的最高产量;如作物产量的光合潜力是指作物在通过人为措施最大限度地提高光能利用(光照强度、光照时间和光合效率)条件下可能达到的最高产量;光温潜力是指作物在追求光合生产潜力的同时,通过人为措施最大限度地改善温度条件,可以达到的最高产量,光温水潜力是指作物在同时克服光、温、水3个方面的限制因子时可能达到的最高产量等。 2提高作物产量潜力的途径 提高作物产量和产量潜力的途径较多,改进作物任一方面的代谢机制都可能提高作物的产量,如提高作物水分利用率可在干旱条件下获得较高产量。笔者认为作物的产量潜力可分为2种:一是内在潜力,二是外在潜力。作物产量的内在潜力指通过改变内部遗传基因或遗传机制可能获得的最高产量,外在潜力指克服生长环境中的障碍因子下可能获得的作物最高产量。通过育种手段、基因工程可显著提高作物产量,认为是迄今为止提高作物产量潜力的最主要途径。需要指出的是:通过育种措施提高作物产量潜力不是无限的,如不可能培育籽粒与黄豆粒一样大的油菜品种,这是由整个生态系统的运动机制决定的。根据生态系统原理,作物产量增加遵循“s”曲线规律,因为生态系统内存在一种机制,用来约束系统内各成员的行为,以便维持系统的稳定。如果作物的产量能够无限增加达到很高,势必会影响其他植物的生存,扰乱系统机制,在一定程度上破坏生态系统。作物的低产与优质常常是连锁遗传的,是一对难以调和的矛盾,因为如果某一作物如水稻既高产又优质,就没多少人愿意种植其他粮食作物,这些作物生存机会就会大大减少,而它们的存在对于整个生态系统的稳定是必需的。从消耗能量方面也

学校代码:10466 本科生学号:1107103044 2011届攻读学士学位本科生课程论文 谈现代作物种植特点及进一步 提高作物产量的途径和具体措施 学科专业植物科学与技术专业 课程名称作物学通论 本科生李闯 任课教师李伶俐 完成时间2013年6月1日 中国河南郑州

谈现代作物种植特点及进一步 提高作物产量的途径和具体措施 摘要 现代作物种植要求应用优良的作物品种,科学利用土地、种子、肥料、水利、耕畜、农机具等生产资料,促进作物生长发育,将无机物质和太阳能转化为有机物质和化学能的生产实践过程,受自然条件和其他生产条件的影响,又受社会经济发展和科学技术水平的制约。现代作物种植需要我们采取一系列具体措施和途径进一步提高作物的产量,发展生成力。 关键字:现代作物;种植;科学;生产力 1.现代作物种植的主要特点 1.1 严格的地域性 作物生产离不开光、温、水等自然资源,各种类型作物生长均需要一定的环境条件,但地球上的环境资源在时间上、空间上及地域之间均有差异。大范围上有大的区域差异,小范围内,不同地区的纬度、地形、土壤、气候、地形等自然条件不同,社会经济状况、生产条件和技术水平存在差异,种植作物的种类和采用的生产方式存在较大差异,构成了作物生产的地域性。如高温地区选择耐热作物,预防热害的发生;高寒地区要利用耐寒作物,生产上注意预防低温冷害的发生;干旱地区应选用抗旱品种,栽培管理上采用抗旱措施;低洼易涝地区则要选择耐湿品种,作物栽培上注意防涝。不同的环境、不同的作物种类和品种,要求作物栽培遵循自然规律,因地制宜,发挥当地的自然优势,切不可采取统一的作物生产方式或实行“一刀切”,以免造成失败,经济上遭受损失。 1.2 强烈的季节性

提高农作物抗旱能力的措施 干旱是客观存在的一种自然现象,是因长期无雨或少雨造成空气干燥、土壤缺水的气候现象。农作物一旦由于干旱引起严重缺水,就会影响正常发育而造成损害,长期大范围干旱形成旱灾,使农作物大幅度减产,甚至颗粒无收,对农业生产的危害严重。 1. 干旱对农作物的影响 干旱对作物的危害程度与其发生的季节和农作物的种类、品种、生育期有关。春旱影响春播作物的适时播种,使幼苗出土困难,造成缺苗断垄。夏旱将严重影响抽穗、开花,甚至使籽粒不能正常灌浆和成熟,产量显著降低。作物的不同生育阶段对干旱的敏感性不一样,作物在水分临界期出现旱灾对产量影响最大。 2. 提高农作物抗旱能力的对策 2.1 改善旱区农业生态环境 林林和草地具有生物覆盖、生物穿透、防风固沙、保持水分等功能。因地制宜地实行农林牧业相结合的农业生态结构,林草地具有明显的涵养水分,控制水土流失和改善旱区农业生态环境的功能,有利于减轻和避免干旱的威胁及其所造成的损失。山水土草林田的综合治理保证农业粮食生产长效的需要。如大规模地植树造林,退耕还林,封山育林等。 2.2 调整农作物布局 在干旱多发区,农业生产应该重视选用耐旱和产量稳定的作物,这是克服和避免干旱威胁的根本措施之一。如对春旱严重的地区,在农作物布局上应该多种比较耐旱的谷子、玉米等农作物,还可扩大秋收作物的种植比例,就可以减轻春旱的威胁。 2.3 农作物抗旱耕作技术 2.3.1 秋翻地 秋翻深度达30 厘米以上,使土壤充分接纳秋、冬季的降水,早春顶凌细耙,使土壤达到细、暄、平,上虚下实。 2.3.2 免耕法 采用免耕播种机播种,少动土,减少了水分蒸发,提高了雨水利用率;深松不翻地保持了原耕层不变,提高了贮水量;秸秆粉碎还田增加了有机质含量,提高了土壤通透性;减少了机车进地次数,降低成本提高了经济效益,可使亩施肥量逐年递减10%。保护性耕作项目具有明显的保护环境、抵御干旱、培肥地力、节约成本、增加产量的综合效益。