第1章化学反应与能量转化

第1节化学反应的热效应

知识与技能:通过反应热定义的学习,了解反应热效应的定量描述与反应条件有关;通过中和热的实验,了解反应热效应的定量测定原理和方法;通过反应焓变定义的学习,了解反应热和反应焓变的关系;通过热化学方程式的学习,了解热化学方程式的意义,了解燃烧热的概念,体会热力学的严谨性;通过盖斯定律求算反应焓变,了解反应焓变与变化途径无关,仅仅与状态有关;通过键能的变化求算反应焓变,了解物质的结构与其能量变化的关系。

过程与方法:通过反应热定义的学习,理解实验研究和理论研究在科学探究方面的意义;在学习过程中,学会运用观察、对比、分析、思考等方法对所获得的信息进行处理;通过反应焓变概念的学习,了解实验研究和理论研究在科学探究方面的意义;在学习过程中,学会运用观察、分析、迁移等思维方法来建构新的概念;通过盖斯定律求算反应焓变的过程,体会数学、物理在学习化学中的重要性,注意理科之间的相互渗透和影响。

情感态度与价值观:体会实验成功的喜悦,感悟科学探究的乐趣;养成良好的实事求是的科学态度;体会思考带给人的愉快情感体验,感悟化学学科学习的乐趣;养成良好的实事求是的科学态度。

教学重点:反应热概念的含义;热化学方程式的正确书写;热化学方程式的正确书写以及反应焓变的计算。

教学难点:反应焓变的计算

课时安排:共五课时(新课3课时复习练习2课时)

教学过程:

第一课时

【引入新课】从物质结构的角度看,化学反应的实质是旧化学键的断裂和新化学键的

生成,因此几乎所有的化学反应都伴随着能量的释放或吸收。通过过去对化学的学习,我们知道在化学反应中,化学能可以与多种形式的能量发生转化,其中最普遍的能量转化是化学能与热能之间的转化。因此可以将化学反应分为放热反应和吸热反应。

【板书】第1章化学反应与能量转化

第1节化学反应的热效应

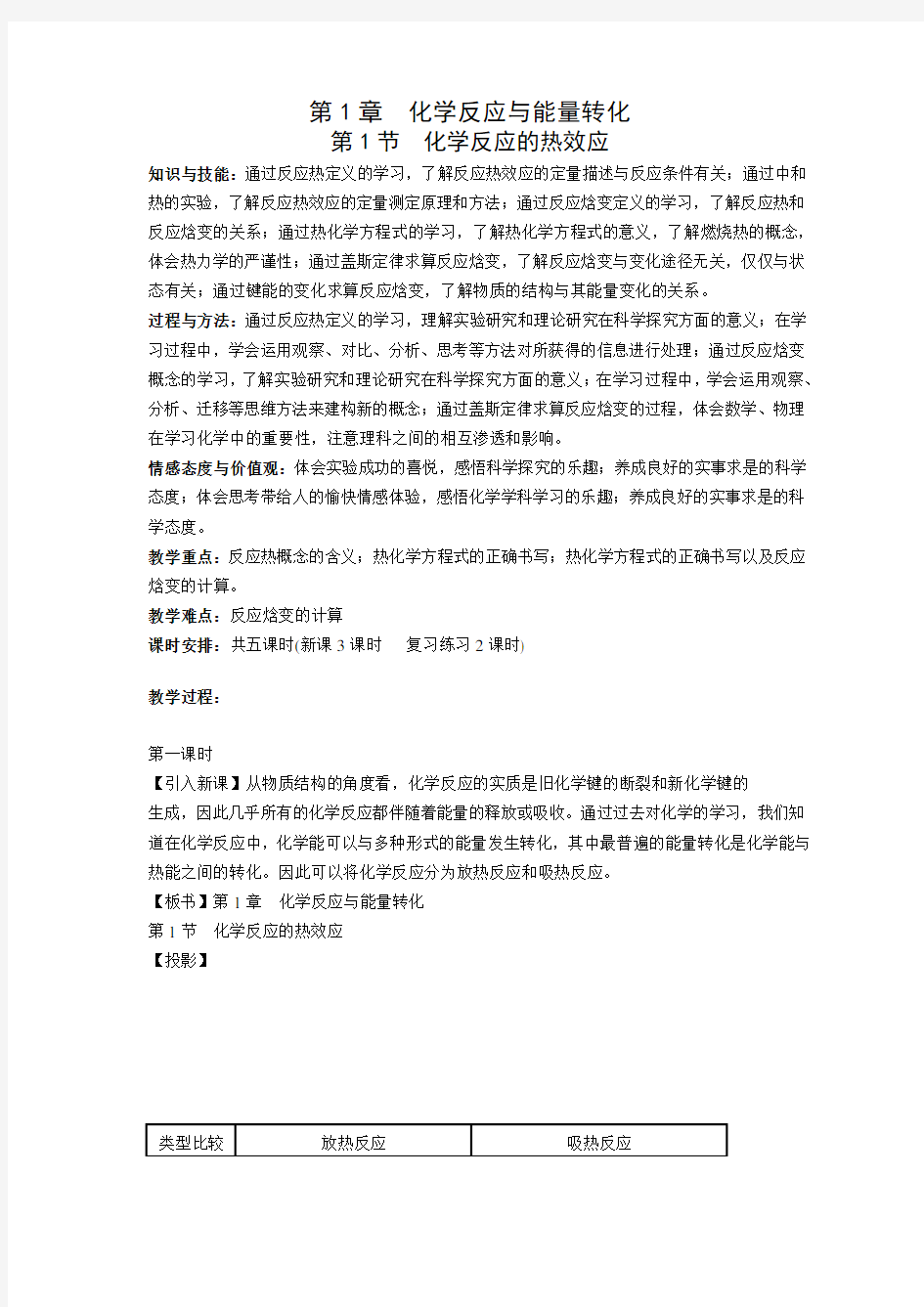

【投影】

【提问】常见的放热反应和吸热反应有哪些类型?

【学生】常见的放热反应:

①活泼金属与水或酸的反应 ②酸碱中和反应

③燃烧反应 ④多数化合反应

常见的吸热反应:

①多数分解反应,如CaCO 3 高温

CaO+CO 2↑

②2NH 4Cl (s )+Ba(OH)2·8H 2O (s )=BaCl 2+2NH 3 ↑+10H 2O

③C(s)+H 2O(g) 高温

CO+H 2 ④CO 2+C 高温

2CO

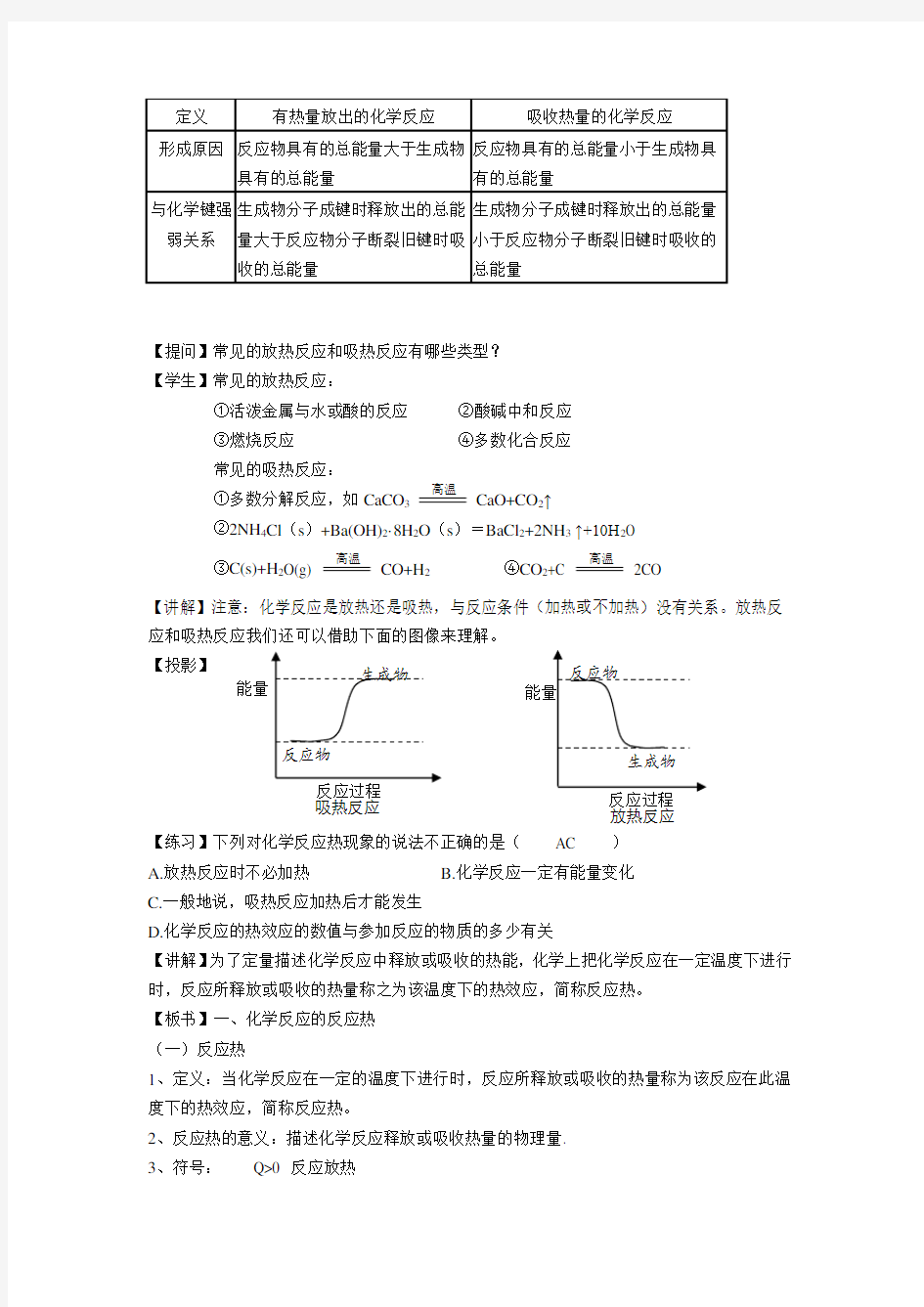

【讲解】注意:化学反应是放热还是吸热,与反应条件(加热或不加热)没有关系。放热反应和吸热反应我们还可以借助下面的图像来理解。

【投影】

【练习】下列对化学反应热现象的说法不正确的是( AC )

A.放热反应时不必加热

B.化学反应一定有能量变化

C.一般地说,吸热反应加热后才能发生

D.化学反应的热效应的数值与参加反应的物质的多少有关

【讲解】为了定量描述化学反应中释放或吸收的热能,化学上把化学反应在一定温度下进行时,反应所释放或吸收的热量称之为该温度下的热效应,简称反应热。

【板书】一、化学反应的反应热

(一)反应热

1、定义:当化学反应在一定的温度下进行时,反应所释放或吸收的热量称为该反应在此温度下的热效应,简称反应热。

2、反应热的意义:描述化学反应释放或吸收热量的物理量.

3、符号: Q>0 反应放热

吸热反应 放热反应

Q Q<0 反应吸热

4、获得Q值的方法:(1)实验测量法(2)理论计算法

【讲解】反应热可以根据反应的类型分为多种,比如中和反应放出的热量叫中和热,燃烧反应放出的热量为燃烧热等等。

【板书】①中和热

5、反应热的分类:②燃烧热

③生成热……

【讲解】下面我们来看看什么是中和热和如何进行中和热的测定。

【板书】(二)中和热

1、定义:在稀溶液中,强酸跟强碱发生中和反应,生成1mol水时的反应热叫做中和热。【投影】理解要点:

①条件:稀溶液。稀溶液是指溶于大量水的离子。

②反应物:(强)酸与(强)碱。中和热不包括离子在水溶液中的生成热、电解质电离的吸热所伴随的热效应。

③生成1mol水,中和反应的实质是H+和OH—化合生成H20,若反应过程中有其他物质生成,这部分反应热也不在中和热内。

④放出的热量:57.3kJ/mol

【板书】2、中和热的表示:H+(aq)+OH-(aq)=H2O (l);Q=-57.3kJ

【练习】1、已知H+(aq)+OH-(aq)=H2O(l);△ H=-57.3kJ/mol ,求下列中和反应中放出的热量。

(1)用20gNaOH配稀溶液跟足量稀盐酸反应放出____________kJ的热量。

(2)用2molH2SO4配稀溶液跟足量稀NaOH反应,放出____________kJ的热量。

【练习】2、为了减小误差,某同学在实验中两次测定中和热。第一次用50mL0.5mol?L—1的盐酸和50mL0.5mol?L—1NaOH溶液,第二次是用100mL0.5mol?L—1的盐酸和100mL0.5mo l?L—1的NaOH溶液。请你预测该同学两次测得的中和热结果(相等或者不相等)。

【讲解】我们来看看中和热的测量及有关问题。

【阅读】指导学生阅读课本P3页,完成:

1、测定中和热的仪器;

2、测定中和热的原理;

3、测定中和热中应该要注意哪些问题?

【视频】中和热的测定。

【板书】3、中和热的测量

(1)仪器:量热计(环形玻璃搅拌棒、温度计、烧杯)

【投影】

【板书】(2)原理:Q= —C(T2—T1) (C为热容) 或Q= —C m (T2—T1)(C为比热容)

中和热:Q=

Q

n(H2O)=

—mC(T2—T1)

n(H2O) 与酸、碱的用量无关。

【讲解】根据单位判断到底是热容还是比热容。

【板书】(3)步骤:

【投影】步骤:

1)组装量热器

在大烧杯底部垫泡沫塑料(或纸条),使放入的小烧杯杯口与大烧杯杯口相平(防止热量扩散到周围的空气中,造成误差)。然后再在大、小烧杯之间填满碎泡沫塑料(或纸条),大烧杯上用泡沫塑料板(或硬纸板)作盖板,在板中间开两个小孔,正好使温度计和环形玻璃搅拌棒通过,如上图所示。

2)药品取用

用一个量筒最取50 mL 1.0 mol/L盐酸,倒入小烧杯中,并用温度计测量盐酸的温度,记入下表。然后把温度计上的酸用水冲洗干净。用另一个量筒量取50 mL 1.0mol/LNaOH溶液,并用温度计测量NaOH溶液的温度,记入下表。

3)酸碱混合

把量筒中的NaOH溶液迅速倒入量热计(注意不要洒到外面)。立即盖上盖板,用环形玻璃搅拌棒上下轻轻搅动溶液,并准确读取混合溶液的最高温度,记为终止温度,记入下表。4)数据处理

5)重复以上实验两次

【提问】我们测得中和热为52.5kJ,小于57.3kJ,你们认为造成误差的原因可能有哪些?【交流与讨论】学生汇报讨论的结果。

【投影】产生误差的原因有:

(1)量取溶液的体积有误差

(2)药品的选用不当引起的误差

(3)实验过程中有液体洒在外面

(4)混合酸、碱溶液时,动作缓慢

(5)隔热操作不到位,致使实验过程中热量损失而导致误差

(6)测了酸后的温度计未用水清洗而便立即去测碱的温度,致使热量损失而引起误差。【提问】(1)大、小烧杯放置时,为何要使两杯口相平?填碎纸条的作用是什么?(2)酸、碱混合时,为何要把量筒中的NaOH溶液一次倒入小烧杯而不能缓缓倒入?(3)实验中能否用环形铜丝搅拌棒代替环形玻璃搅拌棒?为什么?

(4)有人建议用50mL1.1mol/LNaOH进行上述实验,测得的中和热数值会更加准确。为

什么?

【答案】(1)减少热量损失

(2)减少热量损失

(3)不能。因为铜丝易导热,使热量损失较大

(4)可以保证盐酸完全反应。使测得的热量更加准确。

【练习】3、50ml0.50mol·L-1盐酸与50mL0.55mol·L-1NaOH溶液在如下图所

示的装置中进行中和反应。通过测定反应过程中放出的热量可

计算中和热。回答下列问题:

(1)从实验装置上看,图中尚缺少的一种玻璃仪器是。

(2)烧杯间填满碎纸条的作用是。

(3)若大烧杯上不盖硬纸板,求得的反应热数值(填“偏大”“偏小”或“无影响”)。(4)实验中该用60mL0.50mol·L-1盐酸跟50mL0.55mol·L-1NaOH溶液进行反应,与上述实验相比,所放出的热量(填“相等”或“不相等”),简述理由:。

(5)用相同浓度和体积的氨水代替NaOH溶液进行上述实验,测得的中和热数值会;用50mL0.50mol/LNaOH溶液进行上述验,测得的放出的热量数值可能会(填“偏大”“偏小”或“无影响”)。

【小结】小结本节课的内容。

【作业】完成练习册中的有关练习

【板书设计】第1章化学反应与能量转化

第1节化学反应的热效应

一、化学反应的反应热

(一)反应热

1、定义:当化学反应在一定的温度下进行时,反应所释放或吸收的热量称为该反应在此温度下的热效应,简称反应热。

2、反应热的意义:描述化学反应释放或吸收热量的物理量.

3、符号:Q>0 反应放热

Q

Q<0 反应吸热

4、获得Q值的方法:(1)实验测量法(2)理论计算法

①中和热

5、反应热的分类:②燃烧热

③生成热……

(二)中和热

1、定义:在稀溶液中,强酸跟强碱发生中和反应,生成1mol水时的反应热叫做中和热。

2、中和热的表示:H+(aq)+OH-(aq)=H2O (l);Q=-57.3kJ

3、中和热的测量

(1)仪器:量热计(环形玻璃搅拌棒、温度计、烧杯)

(2)原理:Q= —C(T2—T1) (C为热容) 或Q= —C m (T2—T1)(C为比热容)

中和热:Q=

Q

n(H2O)=

—mC(T2—T1)

n(H2O) 与酸、碱的用量无关。

(3)步骤

第二课时

【复习提问】1、什么是反应热?

2、什么是中和热?如何测定中和热?

【引入新课】化学反应的反应热是由于反应前后物质所具有的能量不同而产生的。能量正如质量一样,也是物质固有的性质。物质具有的这个能量可以用一个物理量来描述,为此,科学家们定义了一个称之为“焓”的物理量,下面我们来看看这个物理量。

【板书】二、化学反应的焓变

(一)焓与焓变

【阅读预习】1、焓和焓变分别是用来描述什么的物理量?

2、反应焓变与反应热有什么关系?在什么条件下,该关系成立?

【板书】1、焓(H):用来描述物质所具有的能量的物理量。

【注意】①焓是一个物理量;②焓是物质固有的性质,与密度相似

【板书】2、焓变(△H):反应产物的总焓与反应物的总焓之差,称为反应焓变。是用来描述反应热的物理量。

(1)单位:J?mol—1或kJ?mol—1(2)表达式:△H=H(反应产物) — H(反应物)

【学生分析】从能量角度分析焓变与吸热反应、放热反应的关系:

吸热反应:△H>0,即产物的焓(产物具有的总能量)大于反应物的焓(反应物具有的总能量),当由反应物生成产物时,需吸收能量。

放热反应:△H<0,即产物的焓(产物具有的总能量)小于反应物的焓(反应物具有的总能量),当由反应物生成产物时,需释放能量。

【板书】

△H>0 或“+”反应放热

(3)△H

△H<0 或“—”反应吸热

(4)对于等压条件下的化学反应,若只存在化学能与热能之间的相互转化,则该反应的反应热等于焓变,表示为:Q p=△H (Q p为等压反应热)

【投影】我们可以借助于反应焓变示意图来理解反应焓变与反应热之间的关系。

化学反应中的焓变示意图

△H = ∑E(反应产物) —∑E(反应物)

【过渡】我们以前讲的化学反应方程式仅表示物质的变化,没有将反应过程中的能量表示出来。如果既要将物质变化表示出来,也要将能量变化表示出来的话我们就要借助于热化学方程式了。

【板书】(二)热化学方程式

1、定义:表明反应所放出或吸收热量的化学方程式。

2、含义:不仅表明了化学反应中的物质变化,也表明了化学反应中的能量变化。

【举例】H 2(g)+12O 2(g)=H 2O(l) △H (298K)=—285.8kJ?mol —1的意义:1molH 2和12

molO 2反应生成1mol 液态H 2O 时放出285.8kJ 的热量。

【交流与讨论】观察上述热化学方程式与普通的化学方程式有什么不同?

【学生】回答。

【交流与讨论】1、 △H 的单位中 mol —1的含义是什么?

2、 观察下面三个热化学方程式:

①H 2(g)+12

O 2(g)=H 2O(g) △H (298K)=—241.8kJ?mol —1 ② H 2(g)+12

O 2(g)=H 2O(l) △H (298K)=—285.8kJ?mol —1 ③ 2H 2(g)+O 2(g)=2H 2O(l) △H (298K)=—571.6kJ?mol —1

试回答: 为什么① 中的△H 的值要比②中的 △H 值要大?

③中的△H 的值为什么是②中的 △H 值的2倍?

3、 298K ,101kPa 时,合成氨反应的热化学方程式N 2(g)+3H 2(g)=2NH 3(g)

△H= -92.38kJ/mol 。 在该温度下,取1 mol N 2(g)和3 mol H 2(g)放在一密闭容器中,在催化剂存在进行反应,测得反应放出的热量总是少于92.38kJ ,其原因是什么。

【板书】3、热化学方程式的书写要点

【投影】热化学方程式的书写要点:

① 注明各物质的聚集状态;气体用“g ”,液体用“l ”,固体用“s ”,溶液用“aq ”。热化学方程式中不标反应条件,也不用↑和↓。

② 注意反应热△H 与测定条件(温度、压强等)有关。因此书写热化学方程式时应注明△H

焓

的测定条件。绝大多数△H是在298K、101325Pa下测定的,可不注明温度和压强。

③△H的单位J?mol—1或kJ?mol—1;

④注意热化学方程式中各物质化学式前面的化学计量数仅表示该物质的物质的量,并不表示物质的分子数或原子数。因此化学计量数可以是整数、也可以是分数。

⑤△H的的值与方程式中的物质前的系数成正比,若反应逆向进行,△H的数值改变符号,但绝对值不变。

⑥△H的的值指的是反应物完成转化为产物所放出的热量。

【练习】1、比较下列各组热化学方程式中△H1与△H2的大小,并说明理由。

(1)2H2(g) + O2(g) = 2H2O (g) △H12H2(g) + O2(g) = 2H2O (l) △H2(2)S(g) + O2(g) = SO2 (g) △H1S(s) + O2(g) = SO2(g) △H2

(3)H2(g) + Cl2(g) = 2HCl (g) △H11

2H2(g) +

1

2Cl2(g) = HCl (g) △H2

(4)C(s) + 1

2O2(g) = CO (g) △H1C(s) + O2(g) = CO2 (g) △H2

2、在101325Pa和298K条件下,2molH2生成水蒸汽放出484kJ热量,下列热化学方程式正确的是( )

A.2H2+O2=2H2O ,△H= -484kJ/mol

B.H2O(g)= H2(g)+ O2(g) △H= +242kJ/mol

C.2H2(g)+ O2(g)=2H2O(l),△H= -484kJ/mol

D.H2(g)+ O2(g)= H2O(g) △H= +242kJ/mol

3、0.3mol的气态高能燃料乙硼烷(B2H6)在氧气中燃烧,生成固态B2O3和液态水,放出649.5kJ 热量,乙硼烷燃烧的热化学方程式为:

。

4、在101kPa时,0.5molCH4完全燃烧生成CO2和液态H2O放出495.2kJ的热量,写出该反应的热化学方程式。并计算1000L(标准状况)甲烷燃烧放出的热量为多少?480g呢?【小结】小结本节课的内容。

【作业】P9 1 P10 2

【板书设计】二、化学反应的焓变

(一)焓与焓变

1、焓(H):用来描述物质所具有的能量的物理量。

2、焓变(△H):反应产物的总焓与反应物的总焓之差,称为反应焓变。是用来描述反应热的物理量。

(1)单位:J?mo l—1或kJ?mol—1

(2)表达式:△H=H(反应产物) — H(反应物)

△H>0 或“+”反应放热

(3)△H

△H<0 或“—”反应吸热

(4)对于等压条件下的化学反应,若只存在化学能与热能之间的相互转化,则该反应的反

应热等于焓变,表示为:Q p=△H (Q p为等压反应热)

(二)热化学方程式

1、定义:表明反应所放出或吸收热量的化学方程式。

2、含义:不仅表明了化学反应中的物质变化,也表明了化学反应中的能量变化。

3、热化学方程式的书写要点

第三课时

【复习提问】1、什么是热化学方程式?书写热化学方程式要注意哪些要点?

2、写出下列反应的热化学方程式

(1)1molC2H5OH(l)与适量O2(g)反应,生成CO2(g)和H2O(l),放出1366.8kJ热量。

。

(2)18g葡萄糖与适量O2(g)反应,生成CO2(g)和H2O(l),放出280.4kJ热量。

。

【讲解】化学反应的反应热,有的能够测量,有的不能测量。比如将一些生成不稳定物质的化学反应,例有C CO,CO或多或少的要转化为CO2,还有一些反应进行的比较慢,要几天,几个月,几年,甚至几十年,肯定不能测量。对于这样的反应热,我们就要进行计算才能得到。这节课我们就来讲讲反应焓变的计算。

【板书】三、反应焓变的计算

【讲解】反应焓变之所以能够有计算得出,要归功于瑞士科学家盖斯提出的盖斯定律,我们来看看该定律的内容。

【板书】(一)盖斯定律:

1、内容:对于一个化学反应,无论是一步完成还是分几步完成,其反应焓变都是一样的。【讲解】这就说明对于化学反应,只要其反应物和反应产物确定了,不管它中间经历了多少步,反应焓变总是一定的。好比一个人登山,不管他选择什么途径,只要他从山脚

到了山顶,他攀爬的高度总是一定的。这也说明了反应焓变有点像物理学中的矢量。

究其原因是焓是一个状态函数。

【板书】2、理解要点:

(1)反应焓变(反应热效应)只与始态(反应物)、终态(生成物)有关,与反应过程无关。(2)焓变(反应热)总值一定。

【投影】

反应物

a

生成物

△H

△H2

△H1

c

b

△H5

△H4

△H3

△H = △H 1 + △H 2 = △H 3 + △H 4 + △H 5

【讲解】下面就结合例题,利用盖斯定律来求反应焓变。

【板书】(二)焓变的计算方法

1、利用已知焓变求未知焓变——热化学方程式相加减

【例1】试利用298K 时下述反应的实验数据,计算此温度下

C (s ,石墨)+12

O 2(g )=CO (g )的反应焓变。 C (s ,石墨)+ O 2(g )= CO 2(g ) △H 1 = —393.5kJ?mol —1

CO (g ) + 12

O 2(g )= CO 2(g ) △H 2 = —283.0kJ?mol —1 解:设此反应分两步进行:

第一步:C (s ,石墨)+ O 2(g )= CO 2(g ) △H 1 = —393.5kJ?mol —1

第二步:CO 2(g )= CO (g ) + 12

O 2(g )△H 2 ′= —△H 2 = 283.0kJ?mol —1 将上述两步反应相加得总反应为:

C (s ,石墨)+12

O 2(g )=CO (g ) △H 3 = ? 根据盖斯定律,△H 3 =△H 1 + △H 2 ′

=—393.5kJ?mol —1 + 283.0kJ?mol —1

=—110.5kJ?mol —1

答:298KC (s ,石墨)+12

O 2(g )=CO (g )的△H 为—110.5kJ?mol —1。 【例2】试利用298K 时下述反应的实验数据,计算此温度下P 4(s ,白磷)= 4P ( s ,红磷)的反应焓变。

P 4(s ,白磷)+ 5O 2(g )= P 4O 10(S ) △H 1 = —2983.2kJ?mol —1

P (s ,红磷)+ 54O 2(g )= 14

P 4O 10(S ) △H 2 = —738.5kJ?mol —1 — 29.2 kJ?mol —1

【练习1】试利用298K 时下述反应的实验数据,计算此温度下

2N 2H 4(g) + 2NO 2(g) == 3N 2(g) + 4H 2O(g)的反应焓变。

N 2(g ) + 2O 2(g ) == 2NO 2(g ) △H 1 = + 67.7kJ?mol —1

N 2H 4(g )+ O 2(g ) == N 2(g )+ H 2O (g ) △H 2 = — 534kJ?mol —1

— 1135.7 kJ?mol —1

【练习2】试利用298K 时下述反应的实验数据,计算此温度下

Zn (s )+ HgO (s ) == ZnO (s )+ Hg (l )的反应焓变。

Zn (s ) + 12

O 2(g )== ZnO (s ) △H 1 = —351.1kJ?mol —1 Hg (s ) + 12

O 2(g )== HgO (s ) △H 2= —90.7kJ?mol —1 — 260.4 kJ?mol —1

【讲解】下面我们看看用另外一种方法来求反应焓变的方法——

【板书】2、利用化学键的键能求焓变

【讲解】首先,我们要知道什么是键能。

【板书】(1)键能:原子间形成(或断裂)1mol化学键时释放(或吸收)的能量。

(2)△H= ∑ (反应物的键能)—∑(反应产物的键能)

【例1】以下是部分共价键键能数据:H—S 364kJ?mol—1,S—S 266kJ?mol—1,S=O 522kJ?mol—1,H—O 464kJ?mol—1。试根据这些数据计算下面这个反应的焓变。

2H2S(g) + SO2(g) == 3S(g) + 2H2O(g) △H = ?

S8分子结构

—1484kJ?mol—1

【练习】以下是部分共价键键能数据:P—P 198kJ?mol—1,P—O360kJ?mol—1,O=O 498kJ?mol—1。试根据这些数据计算下面这个反应的焓变。

P4(s,白磷) + 3O2(g) == P4O6(s) △H = ?

氧原子

磷原子

P4分子结构P O分子结构

—1638kJ?mol—1

【小结】小结本节课的内容。

【作业】P10 3、4

【板书设计】三、反应焓变的计算

(一)盖斯定律:

1、内容:对于一个化学反应,无论是一步完成还是分几步完成,其反应焓变都是一样的。

2、理解要点:

(1)反应焓变(反应热效应)只与始态(反应物)、终态(生成物)有关,与反应过程无关。(2)焓变(反应热)总值一定。

(二)焓变的计算方法

1、利用已知焓变求未知焓变——热化学方程式相加减

2、利用化学键的键能求焓变

(1)键能:原子间形成(或断裂)1mol化学键时释放(或吸收)的能量。

(2)△H= ∑ (反应物的键能) —∑(反应产物的键能)

(第四课时)

【典例精析】 例1. 已知25℃、101kPa 下,石墨、金刚石燃烧的热化学方程式分别为

①C(石墨)+O 2(g)==CO 2(g) ΔH=-393.51kJ/mol 、②C(金刚石)+ O 2(g)==CO 2(g)

ΔH=-395.41kJ/mol 据此判断,下列说法正确的是(A )

A.由石墨制备金刚石是吸热反应;等质量时,石墨的能量比金刚石的低

B.由石墨制备金刚石是吸热反应;等质量时,石墨的能量比金刚石的高

(1) 根据盖斯定律计算化学反应的焓变

(2) 由生成反应的焓变计算化学反应的

焓变

(3) 利用化学键的键能求焓变

化学反应的

热效

应 反应热 焓及焓变 1.定义:当化学反应在一定的温度下进行时,反应所释

放或吸收的热量称为该反应在此温度下的热效应,简称

反应热,符号:Q

2.意义:描述化学反应释放或吸收热量的物理量。

3.单位:J/mol 或kJ/mol

4.分类: 燃烧热:在101kPa 时,1mol 物质完全燃烧

生成稳定氧化物时所放出的热量

中和热:在稀溶液中,强酸和强碱发生中和

反应而生成1mol 水时所产生的反应热

5.测定: (1) 仪器:量热计

(2) 表达式:Q=-C(T 2-T 1)

或Q=-Cm(T 2-T 1)

焓:物质所具有的能量,是物质固有的性质,符号H 单位:kJ/mol 或J/mol

焓

变 1. 定义:反应产物的总焓与反应物的总焓之差

2. 表达式:△H=H (反应产物)-H (反应物)

3. 表示方法:热化学方程式

4. 意义:表明了物质变化情况,表明了化学反

应中的焓变

书写注意事项

5. 焓 变 的 计 算

C.由石墨制备金刚石是放热反应;等质量时,石墨的能量比金刚石的低

D.由石墨制备金刚石是放热反应;等质量时,石墨的能量比金刚石的高

【解析】根据盖斯定律,将①式减去②式,得到下列热化学方程式:

C(石墨)== C(金刚石) ΔH=-1.90kJ/mol

说明由石墨制备金刚石是吸热反应,吸收的热量作为化学能的形式贮存在金刚石中,也就是等质量的金刚石具有的能量比石墨高。A 选项正确。

例2. 氢气、一氧化碳、辛烷(C 8H 18)、甲烷的热化学方程式分别为

O(l)2H (g)2

O 21(g)2H =+ 1mol kJ 6.285H -?-=Λ )g (CO )g (O 2

1)g (CO 22=+ 1mol kJ 0.283H -?-=Λ )l (O H 9)g (CO 8)g (O 2

25)l (H C 222188+→+

1mol kJ 5518H -?-=Λ )l (O H 2)g (CO )g (O 2)g (CH 2224+→+

1mol kJ 3.890H -?-=Λ

相同质量的H 2、C 8H 18、CH 4完全燃烧时放出热量最少的是(B )

A H 2(g) B. CO(g) C. C 8H 18 (l) D. CH 4 (g)

【解析】本题主要考查化学反应中的能量变化,假设其质量皆为1g ,则它们放出的热量分别为:

H 2:kJ 9.142mol kJ 8.285mol

g 2g 111=???-- CO :kJ 11.10mol kJ 0.283mol

g 28g 111=???-- C 8H 18:kJ 40.48mol kJ 5518mol

g 114g 111=???-- CH 4:kJ 64.55mol kJ 3.890mol

g 16g 111=???-- 例3. 在同温同压下,下列各组热化学方程式中,ΔH 1>ΔH 2的是(AC )

A.2H2(g)+O2(g)=2H2O(g) ΔH12H2(g)+O2(g)=2H2O(l) ΔH2

B.S(g)+O2(g)=SO2(g) ΔH1S(s)+O2(g)=SO2(g) ΔH2

C.C(s)+1/2O2(g)=CO(g) ΔH1C(s)+O2(g)=CO2(g) ΔH2

D.H2(g)+Cl2(g)=2HCl(g) ΔH11/2H2(g)+1/2Cl2(g)=HCl(g) ΔH2

【解析】此类题目考查了学生运用热化学方程式的有关知识和物质状态与反应热关系的知识来解决化学问题的能力.解题过程中容易混淆放出热量的多少与ΔH大小的关系,突破方法:放热反应,ΔH<0,为负值,所以放出热量越多,ΔH就越小。A选项中气态水变成液态水还要放热,故ΔH1>ΔH2。B选项中固态硫变成气态硫需吸热,故ΔH1<ΔH2。C选项一氧化碳继续燃烧生成二氧化碳放热,故故ΔH1>ΔH2。D选项,后一反应的化学计量数为前一反应对应物质的一半,故ΔH1<ΔH2。

例4.为了测定酸碱反应的中和热,计算时至少需要的数据是①酸的浓度和体积

②碱的浓度和体积③比热容④反应后溶液的质量⑤生成水的物质的量

⑥反应前后温度变化⑦操作所需的时间

A. ①②③⑥

B. ①③④⑥

C.③④⑤⑥

D.全部

【解析】所谓中和热,是指在稀溶液中酸跟碱发生中和反应而生成1mol水时的反应热。在本题中,生成水的量可由酸、碱的量决定,而反应的热效应可由公式Q=Cm(T2-T1)求算。由于酸、碱的稀溶液的密度可近似认为1g/cm-3,因此当知道①②时,也就确定了反应后溶液的质量,再利用溶液的比热容和反应前后的温度变化值,即可求出反应的热效应。

【课堂练习】练习册P9—P10 能力提升

【学生分析】

【归纳解析】1.C 从图示的焓变可以看出其正反应是焓升高的反应,故ΔH>0,而逆反应是焓降低的反应,ΔH<0。

2.B 本题的关键是搞清楚题目中所涉及的各种量与N A的关系。该热化学方程式表示有10N A 个电子转移、形成8N A个碳氧共用电子对,生成N A个液态水分子时放出1300kJ的热量。

3.A 混合气体中共有0.4mol甲烷,0.1mol氢气,且燃烧后生成液态水,故放出的热量为0.4Q1+0.1Q3/2=0.4Q1+0.05Q3

4.BC Q指生成2molSO3时放出的热,若将2molSO2与1molO2混合反应达到平衡时生成的SO3小于2mol,则Q1 5.A ②C2H4(g)+3O2(g)→2CO2(g)+2H2O(l) ΔH2=-1411.0kJ/mol ③C 2H 5OH(l)+3O 2(g)→2CO 2(g)+3H 2O(l) ΔH 3=-1366.8kJ/mol ②-③可得: C 2H 4(g)+ H 2O(l)→C 2H 5OH(l) ΔH =ΔH 2-ΔH 3=-44.2 kJ/mol 6.B 方法一:度算法,设物质的量分别为x 、y ,可以解得3.75mol 1.25mol 方法二:十字交叉法 方法三:估算法设二者1:1 7. y 890x 2 569= 13y x = (第五课时) 【题1】已知X+Y==M+N 为吸热反应,对该反应的下列说法中正确的是(C ) A.X 的能量一定低于M 的能量 B.Y 的能量一定低于N 的能量 C.X 和Y 的总能量一定低于M 和N 的总能量 D.因该反应为吸热反应,故该反应一定要加热才可发生 【解析】吸热反应是指反应物所具有的总能量比生成物所具有的总能量低,而不能特指某物质所具有的能量比另一物质所具有的能量高或者低,除非已给数据或可以计算各自数据。对于吸热反应并不一定都需要加热才可以发生。 【题2】已知某反应的焓变小于零,则下列叙述正确的是(C ) A.该反应一定是放热反应 B. 该反应一定是吸热反应 C.该反应反应物的总能量一定大于产物的总能量 D.该反应产物的总能量一定大于反应物的总能量 【解析】焓变小于零即说明反应物所具有的总能量比生成物所具有的总能量高,是否能绝对的认定为吸热反应还是放热反应,这还要看前提,该反应变化的能量是否以热量的形式变化。因为不同的反应它可能以光的形式或者其他途径进行变化,而不以热量的形式。故不一定是放热反应。 【题3】下列各图中,表示正反应是吸热反应的是(A ) 【解析】要表示正反应是吸热反应,就是要找一幅反应物所具有的能量比生成物所具有的能量低的图。 【题4】航天飞机用铝粉与高氯酸铵(NH 4ClO 4)的混合物为固体燃料,方程式表示为:2NH 4ClO 4 △ N 2↑+Cl 2↑+2O 2↑+4H 2O 下列对该反应的叙述中错误的是(C D) A.瞬间产生大量高温气体推动航天飞机飞行 B.从能量变化的角度,主要是化学能转变为热能和动能 C.反应的焓变大于零 D.在方程式后增加ΔH 及其数据即为热化学方程式 【解析】该反应产生出3种气体,而且题目也给了该反应物的混合物为固体燃料,所以可以判定A 、B 均为正确的。选项C 错误,因为放热反应,焓变小于零。选项D 也错误,因为还缺反应物和生成物的状态以及,焓变的温度。 【题5】某短跑运动员体重70kg,,其跑时以1/7秒冲出1m 远,消耗的能量为6860J ,其能量全部由消耗体内葡萄糖提供,热化学方程式为C 6H 12O 6(s)+6O 2(g)===6CO 2(g)+6H 2O(l); ΔH =-2804kJ/mol ,则所消耗葡萄糖的质量为(C) A.0.22g B.0.55g C.0.44g D. 0.66g 【解析】本题只要利用总能量除以焓变,即可得需该反应物的物质的量,再将反应物的物质的量乘以其摩尔质量即为答案: g 44.0mol /g 180mol /kJ 2804kJ 86.6=? 【题6】强酸与强碱的稀溶液发生中和反应: H +(aq)+OH -(aq)===H 2O(l) ΔH=-57.3kJ·mol -1 分别向1L0.5mol·L -1的NaOH 溶液中加入:①稀醋酸 ②浓硫酸 ③稀硝酸,恰好完全反应的热效应分别为ΔH 1、ΔH 2、ΔH 3,它们的关系正确的是(D ) A.ΔH1>ΔH2>ΔH3 B. ΔH2<ΔH1<ΔH3 C.ΔH1=ΔH2=ΔH3 D. ΔH1>ΔH3>ΔH2 【解析】用③稀硝酸是我们正常学习的中和热57.3kJ/mol,若改用①稀醋酸这种酸为弱酸,部分电离,中和反应产生的热量会被继续电离所吸收,故释放出的热量数值会变小;若用②浓硫酸,浓硫酸有自己的特性,那就是溶于剧烈放热,故释放出的热量数值会很大。另外三者均为放热反应,焓变小于零,数值越大的其焓变的值越小。所以有选项D是正确的。【题7】下列说法正确的是(CD) A.需要加热方能发生的反应一定是吸热反应 B.放热反应在常温下一定很容易发生 C.反应是吸热还是放热必须看反应物和生成物所具有的总能量的相对大小 D.吸热反应在一定条件下也能发生 【解析】并不是所有的吸热反应都需要加热,需要加热的也未必是吸热反应,因为有些放热反应也需要加热来促使反应的发生。放热反应主要体现的有热量放出的化学反应,而没有指代在常温下能容易发生。 【题8】下列反应中生成物的总能量大于反应物总能量的是(D) A.氢气在氧气中燃烧 B.铁丝在氧气中燃烧 C.硫在氧气中燃烧 D.焦碳在高温下与水蒸气反应 【解析】按题目来说,就是寻找吸热反应,所有的燃烧为放热反应,所以本题中就只有焦碳在高温下与水蒸气反应为吸热反应了。 【题9】下列关于ΔH(焓变)的说法正确的是(BD) A.在任何条件下,化学反应的焓变都等于化学反应的反应热 B. ΔH >0时,反应吸收热量;ΔH <0时,反应放出热量 C.热化学方程式中ΔH的值与物质前的化学计量数无关 D. ΔH的值可以通过实验测得 【解析】反应热是化学反应在一定的温度下进行时,反应所释放或吸收的热量称为该温度下的热效应,而焓变是反应物和产物之间的焓之差,二者不存在相等的关系。焓变的值是受化学计量数影响的,是按倍数变化的。 【题11】磷在氧气中燃烧,可能生成两种固态氧化物。3.1g的单质磷(P)在3.2g氧气中燃烧,至反应物耗尽,并放出X kJ热量。 (1)通过计算确定反应产物的组成(用化学式表示)是,其相应的质量(g)为。(2)已知单质磷的燃烧热为Y kJ/mol,则1mol P与O2反应生成固态P2O3的反应热ΔΗ= 。 (3)写出1mol P与O2反应生成固态P2O3的热化学方程式:。【解析】 本题中磷燃烧可能生成P2O3和P2O5,要确定二者的比例,需要通过题目中的两个数据来联立方程组求解。设3.1g中有物质的量为x的磷生成P2O3,有物质的量为y的磷生成P2O5。故 x+y=3.1g/31g?mol-1 ①3x+5y=2×3.2g/32g mol-1 ② 解得x=y=0.05mol 所以可确定反应产物的组成为P2O3和P2O5,且质量分别为0.05mol×110g mol-1/2=2.75g 和0.05mol×142g mol-1/2=3.55g 单质磷的燃烧热为Y kJ/mol即1mol磷完全燃烧生成P2O5释放热量为Y kJ。从第1小题,我们可知0.1mol磷燃烧生成0.025mol P2O3和0.025mol P2O5释放的热量为X kJ,故2mol磷燃烧生成0.5mol P2O5和0. 5mol P2O5释放的热量应该为20X kJ,从而可知,1mol磷燃烧生成P2O5释放的热量为20 X kJ-Y kJ。ΔΗ=-(20 X -Y )kJ?mol-1 热化学方程式为P(s)+3/4O2(g)==1/2 P2O5 (s) ΔΗ=-(20 X -Y )kJ?mol-1 【题12】发射卫星时可用肼(N2H4)为燃料,用二氧化氮为氧化剂,这两种物质反应生成氮气和水蒸气。已知;N2(g)+2O2(g)==2NO2(g) ΔΗ1=+67.7 kJ/mol ① N2H4(g)+O2(g)==N2(g)+2H2O(g) ΔΗ2= -534 kJ/mol ② 试计算1mol肼和二氧化氮完全反应时放出的热量为kJ,写出肼和二氧化氮反应的热化学方程式。 【解析】 根据盖斯定律有:②-1/2①得N2H4(g) +NO2(g) == 3/2N2(g)+2H2O(g) ΔΗ=-534 kJ/mol-1/2×67.7 kJ/mol=-567.85 kJ/mol 热化学方程式:2N2H4(g) +2NO2(g) == 3N2(g)+4H2O(g) ΔΗ=-1135.7 kJ/mol 第三节化学反应热的计算 ●课标要求 能用盖斯定律进行有关反应热的简单计算。 ●课标解读 1.理解盖斯定律的含义。 2.掌握盖斯定律在反应热计算中的应用。 ●教学地位 前面学生已经定性地了解了化学反应与能量的关系,通过实验感受到了反应热,并且了解了物质发生反应产生能量变化与物质的质量的关系,及燃烧热的概念。在此基础上,本节介绍了盖斯定律,并从定量的角度来进一步认识物质发生化学反应伴随的热效应。本节内容分为两部分:第一部分,介绍了盖斯定律。教科书以登山经验“山的高度与上山的途径无关”,浅显地对特定化学反应的反应热进行形象的比喻,帮助学生理解盖斯定律。然后再通过对能量守恒定律的反证来论证盖斯定律的正确性。 最后通过实例使学生感受盖斯定律的应用,并以此说明盖斯定律在科学研究中的重要意义。第二部分,利用反应热的概念、盖斯定律和热化学方程式进行有关反应热的计算,通过三道不同类型的例题加以展示。帮助学生进一步巩固概念、应用定律、理解热化学方程式的意义。这是本章的重点考查内容之一。 ●新课导入建议 瑞士化学家盖斯 “异曲同工”是指不同的曲调演得同样好,或者不同的做法收到同样好的效果。热化学奠基人盖斯总结出一条规律:在任何化学反应过程中的热量,不论该反应是一步完成的还是分步进行的,其总热量变化是相同的。该规律被命名为“盖斯定律”。 ●教学流程设计 课前预习安排:(1)看教材P11~12填写【课前自主导学】中的“知识1,盖斯定律”,并完成【思考交流1】。 (2)看教材P13页填写【课前自主导学】中的“知识2,反应热的计算”,并完成【思考交流2】。?步骤1:导入新课、本课时的教材地位分析。?步骤2:建议对【思考交流】1、2多提问几个学生,使80%以上的学生都能掌握该内容,以利于下一步对该重点知识的探究。 ? 步骤6:师生互动完成“探究2、反应热的计算”,可利用【问题导思】中的问题由浅入深地进行,建议教师除【例2】外,再变换一下 ? 步骤7:教师通过【例2】和教材P13页讲解研析,对“探究2”进行总结。?步骤8:在老师指导下由学生自主完成【当堂双基达标】中的4题,验证学生对探究点的理解掌握情况。?步骤9:先让学生自主总结本课时学习的主要知识,然后对照【课堂小结】已明确掌握已学的内容,安排学生课下完成【课后知能检测】。 高中化学化学反应热的计算教案新人教版选修 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】 第三节化学反应热的计算 教学目标: 知识与技能: 1、从能量守恒角度理解并掌握盖斯定律; 2、能正确运用盖斯定律解决具体问题; 3、学会化学反应热的有关计算。 过程与方法: 培养学生的自学能力、灵活运用知识分析问题解决问题的能力 教学重点: 盖斯定律的应用,化学反应热的有关计算 教学难点: 盖斯定律的应用 课时安排:1课时 教学方法:读、讲、议、练,启发式,多媒体辅助教学 教学过程: 【引入】在化学科学的研究中,常常需要知道物质在发生化学反应时的反应热,但有些反应的反应热很难直接测得,那么如何获得它们的反应热数据呢这就是这节课要研究的内容。 【板书】第三节化学反应热的计算 【知识回顾】已知石墨的燃烧热:△H=-393.5kJ/mol 1)写出石墨的完全燃烧的热化学方程式 2)二氧化碳转化为石墨和氧气的热化学方程式 【讲解】正逆反应的反应热效应数值相等,符号相反。“+”不能省去。 【思考】298K,101kPa时,合成氨反应的热化学方程式: N2(g)+3H2(g)=2NH3(g);△H = -92.38kJ/mol在该温度下,取1 mol N2(g)和3 mol H2(g)放在一密闭容器中,在催化剂存在进行反应,测得反应放出的热量总是少于92.38kJ,其原因是什么? 【学生讨论后回答,教师总结】该反应是可逆反应,在密闭容器中进行该反应将达到平衡状态, 1 mol N2(g)和3 mol H2(g)不能完全反应生成2 mol NH3(g),因而放出的热量总小于92.38kJ。 【思考】如何测出这个反应的反应热: C(s)+1/2O2(g)==CO(g) ΔH1=? 【学生回答】不能测量,因为C燃烧很难使其完全生成CO而没有CO2. 【过渡】既然不能测量,那应如何才能知道该反应的反应热呢? 【学生回答】通过盖斯定律进行计算。 【指导阅读】阅读教材相关内容,讨论并回答下列问题: (1)什么是盖斯定律? (2)盖斯定律在科学研究中有什么重要意义? (3)认真思考教材以登山经验“山的高度与上山的途径无关”的道理,深刻理解盖斯定律。 【学生讨论后回答,教师板书】 一、盖斯定律 高中化学选修四第一章 第一节《化学反应与能量的变化》 [教学目标]: 1、使学生了解化学反应中能量转化的原因和常见的能量转化形式; 2、认识化学反应过程中同时存在着物质和能量的变化,而且能量的释放或吸收 是以发生的物质为基础的,能量的多少决定于反应物和生成物的质量; 3、了解反应热和焓变的含义; 4、认识热化学方程式的意义并能正确书写热化学方程式。 [重点、难点]:1、化学反应中的能量变化,热化学方程式的书写; 2、△H的“+”与“-”。 [教学过程]: [引入]能量是推动人类进步的“杠杆”!能量使人类脱离了“茹毛饮血”的野蛮,进入繁华多姿的文明。化学反应所释放的能量是现代能量的主要来源 之一(一般以热和功的形式与外界环境进行能量交换)。所以,研究化 学反应中的能量变化,就显得极为重要。 引言:我们知道:一个化学反应过程中,除了生成了新物质外,还有 思考: (1)你所知道的化学反应中有哪些是放热反应?能作一个简单的总结吗? 活泼金属与水或酸的反应、酸碱中和反应、燃烧反应、多数化合反应 反应物具有的总能量 > 生成物具有的总能量 (2)你所知道的化学反应中有哪些是吸热反应?能作一个简单的总结吗? 多数的分解反应、氯化铵固体与氢氧化钡晶体的反应、水煤气的生成反应、炭与二氧碳生成一氧化碳反应物具有的总能量 < 生成物具有的总能量 [讲述]我们不仅要知道化学反应是吸热还是放热,还要会表示它。 [提问] 1、如何表示化学反应热? 2、△H(焓变)所表示的意义? 3、用△H(焓变)如何表示放热还是吸热呢? 【查阅资料和课本讨论后口述】 △H(焓变)即化学反应过程中所吸收或放出的热量 △H(焓变)=反应物的总键能-生成物的总键能=生成物的总能量-应物的总能量单位:kJ/mol △ H(焓变)〉0表示吸热反应 H(焓变)〈0表示放热 【引导】现在大家看到的都是直观和表面的信息,有没有更深层次的信息?或者我们将得到的信息稍稍处理一下,能否得到更有价值的信息呢? [板书]一、反应热焓变 1、概念:化学反应过程中所释放或吸收的能量,都可以热量(或转换成相应的 热量)来表述,叫做反应热,又称为“焓变”。符号:ΔH,单位:kJ/mol 或 kJ?mol-1 2、反应热的表示方法: 反应热用ΔH表示,其实是从体系的角度分析的。 放热反应:体系环境,体系将能量释放给环境,体系的能量降低,因此,放热反应的ΔH<0,为“-” 吸热反应:环境体系,体系吸收了环境的能量,体系的能量升高,因此, 吸热反应的ΔH>0,为“+” 化学变化过程中的能量变化见下图: 3、反应热与化学键键能的关系 能量 能量 第一节化学反应与能量的变化 第1课时焓变反应热 ●课标要求 1.了解化学反应中能量转化的原因,能说出常见的能量转化形式。2.能举例说明化学能与热能的相互转化,了解反应热和焓变的涵义。 ●课标解读 1.由能量转化的原因分析吸热和放热反应。 2.了解反应热和焓变的涵义。 3.由化学键理论分析能量转化的原因。 ●教学地位 本课时介绍的是热化学的一些初步知识,以启发学生从能量角度考虑化学反应问题,有利于学生较全面地认识化学反应的本质。再联系化学反应的本质,即反应物分子的旧化学键的断裂所需要的能量和生成物分子新化学键的形成所放出的能量,定量讨论反应的能量变化,说明了宏观的反应热和微观的化学键断裂和形成所吸收和放出的总能 量之间的关系。是学习本章的基础。 ●新课导入建议 摇冰饮料摇热饮料 “迪尔摇”系列摇冷摇热饮料是由北京世纪通投资集团下属的全资 子公司北京迪乐创新科技有限公司开发生产的独家专利产品。产品只需轻轻一摇就会在瞬间变冰或变热,操作简单快捷。这种摇冷、摇热 饮料是在饮料罐的夹层中分别装有某种物质,摇动混合后产生热效应引起的。 同学们,你估计摇冰、摇热饮料罐的夹层中各装了哪些物质? 【提示】摇冰饮料:硝酸铵和水 摇热饮料:生石灰和水。 ●教学流程设计 课前预习安排:看教材P2~3填写【课前自主导学】中的内容,并完成【思考交流】。?步骤1:导入新课、本课时的教材地位分析。?步骤2:建议对【思考交流】多提问几个学生,使80%以上的学生都能掌握该内容,以利于下一步对该重点知识的探究。?步骤3:师生互动完成“探究1,反应热与自身能量、化学键的关系及计算”可利用【问题导思】中的问题由浅入深地进行。 ? 步骤6:师生互动完成【探究2】吸热反应与放热反应的比较,可利用【问题导思】中的问题由浅入深地进行,建议教师除【例2】外,再变换一下命题角度,可采用【教师备课资源】中的例题,拓展学生的思路。?步骤5:在老师指导下学生自主完成【变式训练1】和【当堂双基达标】中的1、4两题,验证学生对探究点的理解掌握情况。?步骤4:教师通过【例1】和教材P2页的讲解研析,对【探究1】的内容进行概括总结。 步骤7:教师通过例2和P3页讲解研析,对“吸热和放热反应”进行总结。?步骤8:在老师指导下由学生自主完成【当堂双基达标】 《化学反应的热效应第二课时》教案 教学目标 1 ?知识与技能 盖斯定律及其应用。 2.过程与方法 ⑴通过“联想.质疑”等活动,训练学生的思维能力; (2)通过“活动探究”等实践活动,对学生进行定量实验的基本训练; (3)通过“交流研讨”等学生互动和师生互动活动,培养学生的动手、动脑能力以及获取、分析处理、归纳信息的能力; (4)通过阅读“拓展视野” “资料在线” “方法导引” “追根寻源”等资料,扩大学生的知识面,增加学生全面的能力。 3.情感态度与价值观 使学生能从能量角度比较深刻的了解化学科学对人类的贡献,通过进一步了解化学的研究特点,激发学习的兴趣,建立基本的化学科学思维。 教学重点 盖斯定律及英应用。 教学难点 盖斯定律及其应用。 教学用品 多媒体教学课件,学案。 教学过程 【新课导入】讨论:C(s)+l/2O2(g)=CO(g) AHi=? 上述反应在氧气供应充足时,可燃烧生成CCh,氧气供应不充分时,虽可生成CO,但同时生成部分C02,因此该反应的2\比无法直接测得。参考P8图思考如何间接计算该反应的反应热? 【探究结果】 ?C(s)4-l/2O2(g)=CO(g) AHi=? ②CO(g)+1 /2O2(g)=CO2(g) AH2=-283.0kJ/mol ③C(s)+O2(g)=CO2(g) AH3=-393.5kJ/mol ①+②=③,贝1JAH1+AH2=AH3 所以,AH1=AH3?AH2,AHi=-393.5kJ/mol+ 283.0kJ/mol=-110.5kJ/mol 【讲述】不管化学反应是分一步完成或分儿步完成,其反应热是相同的。 化学反应的反应热只与反应体系的始态和终态有关,而与反应的途径无关。这就是盖斯定律。 如何理解盖斯定律? (1)请用自己的话描述一下盖斯定律。 ①某人从山下A到达山顶B,无论是翻山越岭攀登而上,还是坐缆车直奔山顶,其所处的 海拔都高了300g即山的高度与A、B点的海拔有关,而与由A点到达B点的途径无关。 ②这里的A相当于反应体系的始态,B相当于反应体系的终态,山的高度相当于化学反应的反应热。 ③如图理解 海技400 m 海拔100 m 反应焙变的计算方法:由盖斯定律可知,若一个化学方程式可由另外儿个化学方程式相加 减而得到,则该化学反应的焰变即为这几个化学反应焰变的代数和。因此可利用已知化学反应 的热效应,通过代数的加减来求得某一反应的热效应。但运算时必须注意,欲消去的物质的种 类、状态均应该相同。 同素异形体相互转化但反应热相当小而且转化速率慢,有时还很不完全,测定反应热很困 难。现在可根据盖斯提出的观点“不管化学反应是一步完成或分几步完成,这个总过程的热效 应是相同的”。已知P4(s、白磷)+5O2(g)=P4O10(s) AH =-2983.2 kJ/mol P(s、红磷)+ +5O2(g)=P4O10(s) AH 二738.5 kJ/mol 试写出白磷转化为红磷的热化学方程式___________________________________° 【例1】(08山东卷)北京奥运会“祥云”火炬燃料是丙烷(C3H8),亚特兰大奥运会火炬燃料 是丙烯(C3H6)O (1)丙烷脱氢可得丙烯。已知: C3H8(g)一一CH4(g)+HC=CH(g)+H2(g) AH i =+156.6kJ/mol CH3CH=CH2(g)一-CH4(g)+HC=CH(g) AH2=+32.4kJ/mol 则相同条件下,以下反应C3HMg)=CH3CH = CH2(g)+H2(g)的AH尸__________ K J/molo 【答案】+124.2 高中化学集体备课《第一章化学反应与能量》第三节化学反应热的计算教案苏教版选 修 (一 ) 授课班级课时1 教学目的知识与技能理解盖斯定律过程与方法通过运用盖斯定律求有关的反应热,进一步理解反应热的概念情感态度价值观通过实例感受盖斯定律,并以此说明盖斯定律在科学研究中的重要作用重点盖斯定律难点盖斯定律的涵义知识结构与板书设计 第三节化学反应热计算 一、盖斯定律 1、盖斯定律:化学反应的反应热只与反应的始态(各反应物)和终态(各生成物)有关,而与具体反应进行的途径无关。 2、盖斯定律在生产和科学研究中有很重要的意义教学过程教学步骤、内容教学方法、手段、师生活动引入在化学科研中,经常要测量化学反应所放出或吸收的热量,但是某些物质的反应热,由于种种原因不能直接测得,只能通过化学计算的方式间接获得。在生产中,对燃料的燃烧、反应条件的控制以及废热 的利用,也需要反应热计算,为方便反应热计算,我们来学习盖斯定律。 板书 第三节化学反应热计算 一、盖斯定律讲1840 年,盖斯( G H Hess,俄国化学家)从大量的实验事实中总结 出一条规律:化学反应不管是一步完成还是分几步完成,其反应热是相同的。 也就是说,化学反应的反应热只与反应的始态(各反应物)和终态(各生成物)有关,而与具体反应进行的途径无关。如果一个反应可以分几步进行,则各分步反应的反应热之和与该反应一步完成时的反应热是相同的,这就是盖斯定律。 投影讲根据图示从山山的高度与上山途径无关及能量守衡定律来例证盖斯定律。 活动学生自学相关内容后讲解板书 1、盖斯定律:化学反应的反应热只与反应的始态(各反应物)和终态(各生成物)有关,而与具体反应进行的途径无关。 讲盖斯定律在生产和科学研究中有很重要的意义。有些反应的反应热虽然无法直接测得,但利用盖斯定律不难间接计算求得。 板书 高中化学反应热的计算 学案教案 Revised by Petrel at 2021 班级:姓名:学案编号:4005 第一章第三节第一课时:化学反应热的计算 编写:武志良学习任务:1.理解盖斯定律含义及其在科研中的意义 2.学会简单化学反应热的计算 学习内容: 1.复习回顾 ①反应热可分为多种,如_________ ,_________ ,溶解热等,101kPa时,_______纯物质燃烧生成稳定氧化物时所放出的热量,叫做________;(所谓稳定氧化物,C对应的必须是CO2,H对应的必须是H2O)强碱和强酸的稀溶液中和生成_______H2O时所放出的热量,叫做_______。 ②反应吸收或放出的热量,可用符号Q表示,单位是J或KJ,不添加正负号;而对于反应热包括热烧热、中和热等,则用符号△H表示,单位是 _______,必须添加正负号,其中正号表示_______,负号表示_______。2.盖斯定律 (1)定义:1840年,瑞士化学家盖斯通过大量实验证明,不管化学反应是一步完成或分几步完成,其反应热是相同的。换句话说,化学反应的反应热只与___________________________有关,而与_____________无关。这就是盖斯定律。 (2)表达式: △H1、△H2、△H3三种之间的关系如何? (3)用途:有些反应的反应热通过实验测定有困难,可以用盖斯定律间接计算出来。例: ①提出问题:如何得到C(s) + 1/2O 2(g) ═ CO(g)的反应热? ②分析问题 C(s) + O 2(g) ═ CO 2(g) △H 1= kJ/mol (1) CO(g) + 1/2O 2(g) ═ CO 2(g) △H 2= kJ/mol (2) ③解决问题 C(s) + 1/2O 2(g) ═ CO(g) △H 3 = ∵△H 2+ △H 3 = △H 1 ∴△H 3 = △H 1 - △H 2 = kJ/mol - kJ/mol) = kJ/mol 课题《第三节化学反应热的计算》教学案 [教学目标]: 1、盖斯定律及其应用 2、利用反应热的概念、盖斯定律和热化学方程式进行有关反应热的计算 [教学重点、难点] 盖斯定律、及反应热相关计算。 教学过程 [典型例题1]如何测出这个反应的反应热:C(s)+1/2O2(g)==CO(g) ①C(s)+1/2O2(g)==CO(g) ΔH1= ②CO(g)+1/2O2(g)== CO2(g) ΔH2=mol ③C(s)+O2(g)==CO2(g) ΔH3=mol [① + ② = ③] 解: 二、盖斯定律: 不管化学反应是分一步完成或分几步完成,其反应热是相同的。 化学反应的反应热只与反应体系的始态和终态有关,而与反应的途径无关。 三、如何理解盖斯定律 1)请用自己的话描述一下盖斯定律。 2)盖斯定律有哪些用途 同素异形体相互转化但反应热相当小而且转化速率慢,有时还很 不完全,测定反应热很困难。现在可根据盖斯提出的观点“不管 化学反应是一步完成或分几步完成,这个总过程的热效应是相同的”。 [典型例题2]已知P4(s、白磷)+5O2(g)=P4O10(s);ΔH = kJ/mol P(s、红磷)+5/4O2(g)=1/4P4O10(s);ΔH = kJ/mol 试写出白磷转化为红磷的热化学方程式 ______________________________________________________________________。[典型例题3]在同温同压下,下列各组热化学方程式中Q2>Q1的是(B ) A、H2(g)+Cl2(g)=2HCl(g);△H=-Q1 1/2H2(g)+1/2Cl2(g)=HCl(g);△H =-Q2 B、C(s)+1/2O2(g)=CO (g); △H= -Q1 C(s)+O2(g)=CO2(g); △H= -Q2 C、2H2(g)+O2(g)=2H2O(l); △H= -Q1 2H2(g)+O2(g)=2H2O(g); △H= -Q2 D、 S(g)+O2(g)=SO2(g); △H= -Q1 S(s)+O2(g)=SO2(g); △H= -Q2 [课堂效益检测] 第三节化学反应热的计算 教学目标: 知识与技能: 1、从能量守恒角度理解并掌握盖斯定律; 2、能正确运用盖斯定律解决具体问题; 3、学会化学反应热的有关计算。 过程与方法: 培养学生的自学能力、灵活运用知识分析问题解决问题的能力 教学重点: 盖斯定律的应用,化学反应热的有关计算 教学难点: 盖斯定律的应用 课时安排:1课时 教学方法:读、讲、议、练,启发式,多媒体辅助教学 教学过程: 【引入】在化学科学的研究中,常常需要知道物质在发生化学反应时的反应热,但有些反应的反应热很难直接测得,那么如何获得它们的反应热数据呢?这就是这节课要研究的内容。【板书】第三节化学反应热的计算 【知识回顾】已知石墨的燃烧热:△H=-393.5kJ/mol 1)写出石墨的完全燃烧的热化学方程式 2)二氧化碳转化为石墨和氧气的热化学方程式 【讲解】正逆反应的反应热效应数值相等,符号相反。“+”不能省去。 【思考】298K,101kPa时,合成氨反应的热化学方程式:N2(g)+3H2(g)=2NH3(g);△H = -92.38kJ/mol在该温度下,取1 mol N2(g)和3 mol H2(g)放在一密闭容器中,在催化剂存在进行反应,测得反应放出的热量总是少于92.38kJ,其原因是什么? 【学生讨论后回答,教师总结】该反应是可逆反应,在密闭容器中进行该反应将达到平衡状态, 1 mol N2(g)和3 mol H2(g)不能完全反应生成2 mol NH3(g),因而放出的热量总小于92.38kJ。 【思考】如何测出这个反应的反应热: C(s)+1/2O2(g)==CO(g) ΔH1=? 【学生回答】不能测量,因为C燃烧很难使其完全生成CO而没有CO2. 【过渡】既然不能测量,那应如何才能知道该反应的反应热呢? 【学生回答】通过盖斯定律进行计算。 【指导阅读】阅读教材相关内容,讨论并回答下列问题: (1)什么是盖斯定律? (2)盖斯定律在科学研究中有什么重要意义? (3)认真思考教材以登山经验“山的高度与上山的途径无关”的道理,深刻理解盖斯定律。 【学生讨论后回答,教师板书】 一、盖斯定律 1、盖斯定律的内容:不管化学反应是一步完成或分几步完成,其反应热相同。换句话说,化学反应的反应热只与反应体系的始态和终态有关,而与反应的途径无关。 2、通过盖斯定律可以计算出一些不能直接测量的反应的反应热。 【讲解】因为有些化学反应进行的很慢,有些反应不容易直接发生,有些反应的产品不纯(有副产物产生),这给测定反应热造成了困难。此时用盖斯定律就可以间接地把他们的反应热计算出来。 【思考】应如何用盖斯定律进行反应热的计算呢? 【讲解】2.盖斯定律直观化 △H=△H1+△H2 化学反应的热效应 最新考纲 1.了解化学反应中能量转化的原因及常见的能量转化形式。2.了解化学能与热能的相互转化,了解吸热反应、放热反应、反应热等概念。3.了解热化学方程式的含义,能正确书写热化学方程式。4.了解焓变(ΔH)与反应热的含义。5.理解盖斯定律,并能运用盖斯定律进行有关反应焓变的计算。6.了解能源是人类生存和社会发展的重要基础,了解化学在解决能源危机中的重要作用。 考点一焓变、热化学方程式 1.反应热(焓变) (1)概念:在恒压条件下进行的反应的热效应。 符号:ΔH。 单位:kJ·mol-1或kJ/mol。 (2)表示方法 吸热反应:ΔH>0;放热反应:ΔH<0。 2.放热反应和吸热反应的判断 (1)从反应物和生成物的总能量相对大小的角度分析,如图所示。 (2)从反应热的量化参数——键能的角度分析 (3)记忆常见的放热反应和吸热反应 放热反应:①可燃物的燃烧;②酸碱中和反应;③大多数化合反应;④金属跟酸的置换反应; ⑤物质的缓慢氧化等。 吸热反应:①大多数分解反应;②盐的水解;③Ba(OH)2·8H2O与NH4Cl反应;④碳和水蒸气、C和CO2的反应等。 3.理解反应历程与反应热的关系 图示 意义a表示正反应的活化能;b表示逆反应的活化能。c表示该反应的反应热。 ΔH 图1:ΔH=(a-b) kJ·mol-1=-c kJ·mol-1,表示放热反应图2:ΔH=(a-b) kJ·mol-1=c kJ·mol-1,表示吸热反应 4.热化学方程式 (1)概念 表示参加反应物质的量和反应热的关系的化学方程式。 (2)意义 表明了化学反应中的物质变化和能量变化。 如:2H2(g)+O2(g)===2H2O(l) ΔH=-571.6 kJ·mol-1 表示:2 mol氢气和1 mol氧气反应生成2 mol液态水时放出571.6 kJ的热量。 (3)书写要求 ①注明反应的温度和压强(25 ℃、101 kPa下进行的反应可不注明)。 ②注明反应物和生成物的状态:固态(s)、液态(l)、水溶液(aq)、气态(g)。 ③热化学方程式中各物质的化学计量数只表示物质的物质的量,而不表示分子个数(或原子个数),因此可以写成分数。 ④热化学方程式中不用“↑”和“↓”。 ⑤由于ΔH与反应物的物质的量有关,所以热化学方程式中物质的化学计量数必须与ΔH相对应,如果化学计量数加倍,则ΔH也要加倍。当反应向逆反应方向进行时,其反应热与正反应的反应热数值相等,符号相反。 (1)放热反应不需要加热就能反应,吸热反应不加热就不能反应(×) (2)物质发生化学变化都伴有能量的变化(√) (3)吸热反应在任何条件下都不能发生(×) (4)活化能越大,表明反应断裂旧化学键需要克服的能量越高(√) (5)吸热反应中,反应物化学键断裂吸收的总能量高于生成物形成化学键放出的总能量(√) (6)同温同压下,反应H2(g)+Cl2(g)===2HCl(g)在光照和点燃条件下的ΔH不同(×) 解析焓变与反应条件无关。 (7)可逆反应的ΔH表示完全反应时的热量变化,与反应是否可逆无关(√) (1)已知:N2(g)+3H2(g)2NH3(g)ΔH=-92.4 kJ·mol-1,若向一定体积密闭容器中加入1 mol N2和3 mol H2,充分反应后,放出热量(填“>”“<”或“=”)92.4 kJ,说明判断的理由。 答案<上述反应为可逆反应,1 mol N2和3 mol H2不可能完全反应,因而放出的热量小于92.4 kJ。 (2)若体积不变,向密闭容器中再充入2 mol NH3,则该反应的焓变ΔH=。 答案-92.4 kJ·mol-1 题组一化学反应过程中能量变化原因的分析 1.化学反应①A B和②B C的能量反应过程图如图所示。下列有关该反应的叙述错误的是() 化学反应中的能量变化燃烧热和中和热 【考纲要求】 1.理解化学反应中的能量变化与反应热的关系 2.掌握热化学方程式的书写规则,理解燃烧热与中和热的概念 3.理解盖斯定律的含义,掌握有关反应热的简单计算 教与学方案 【自学反馈】 一、概念辨析 1.反应热: (1)概念:。(2)符号:(3)单位:。 (4)辨析:一般情况下,物质越稳定,具有的能量就越;物质越不稳定,具有的能量就越。如果在一个化学反应中,反应物的总能量大于产物的总能量,则该反应就是反应,此时的ΔH 0;反之,则为反应,此时的ΔH 0。因此:ΔH= 物的总能量- 物的总能量;又知一种物质的键能之和越大越稳定,具有的能量就越低。则:ΔH= 物的键能总和- 物的键能总和。 2.热化学方程式: (1)概念:。(2)含义:。 (3)书写规则:①、②、 ③、④。 (4)注意点: ①注明在什么温度和压强下进行,若不注明,则代表;②化学计量数代表,因而可为分数; ③必须在每种物质化学式后的括号内标明; ④在热化学方程式后,注明反应的热效应,即,在热化学方程式和热效应之间用号隔开。 3.燃烧热: (1)概念:。 (2)注意点:①燃烧条件、②可燃物的量、③完全燃烧的含义、④燃烧产物的状态和化合价。 4.中和热: (1)概念:。(2)注意点: ①反应条件、②生成水的量、 ③为何强调强酸强碱和稀溶液、 ④如何测定中和热。 5. 盖斯定律: (1)概念:。 6.自我练习:(1)已知标准状况下,1升H2S气体完全燃烧生成液态水时放出a kJ的热量,请写出硫化氢燃烧热的热化学方程式:。 (2)1g铁粉在氧气中完全燃烧放出的热量可使10毫升的水的温度升高Δt℃,已知水的比热容为C kJ/(g?℃),试写出铁粉燃烧反应的热化学反应方程 式:。 【教学过程】见ppt文件 【例题解析】 [例1] (1)已知:2H2(g) + O2(g) = 2H2O(g) ;ΔH=- Q1kJ/mol 2H2(g) + O2(g) = 2H2O(l) ;ΔH=- Q2kJ/mol。则Q1与Q2相对大小为__________。 (2)已知:2H2O(g) = 2H2(g) + O2(g) ;ΔH=+Q3kJ/mol,则Q3与Q1或Q2关系为___ __。 (3)已知:Q1= 484,Q2= 572,则蒸发2mol水所需能量为__________。 解题思路: 。 易错点: 。 [例2] 已知:(1)C(s) + O2(g) = CO2(g) ;ΔH=-394 kJ/mol。 《化学反应的热效应》教学设计 一、教学内容分析: 鲁科版化学选修四——《化学反应原理》第一章第一节化学反应的热效应,第一课时。 本节内容是在必修二第二章对化学反应中能量的变化有初步介绍的基础上的进一步深化和再认识。本节以能量变化的一部分——热效应为主线索,首先定义了反应热的概念,然后重点介绍了定量测定反应热的实验方法。使学生对反应热有个初步概念,并学会测定反应热的基本原理和方法,同时提高学生动手以及分析解决问题的能力。在本节学完之后是学生不但对化学反应中能量变化的实质过程有了更充分的认识,而且打下了化学热力学的初步基础,为以后的进一步深入研究提供了巨大的方便。 二、学生学习情况分析: 学生已掌握了化学反应过程中,破坏旧化学键,需要吸收一定的能量;形成新化学键时,又要释放一定的能量。即化学反应过程中,存在化学能与热能之间的转化。也了解几种常见的放热反应和吸热反应。但本节内容均为化学原理,学习起来比枯燥难懂。另外测定中和反应的反应热这个定量实验与以往所做的物质定性实验有所不同。学生要学会对实验数据进行分析、判断实验误差和操作正确与否。这是学生学习过程中存在的难度。 三、设计思想: 由于本节内容较抽象难懂,与以前所学知识联系较少,故在教学中采用多台阶、小步伐的方法,层层推进,并结合实验探究等方法使学生的能力在不知不觉中得到提高。具体教学环节在引入时可通过铝热反应、氯化铵与消石灰的放热反应和吸热反应的不同来吸引学生的注意力,同时提出问题:为什么会有这样的区别此时提出反应热的定义,同时进行讲解与说明。再介绍反应热的测量仪器——量热计,大体介绍其结构、工作原理等,此时可比较热容和比热的概念的区别,然后组织学生进行探究活动——测定中和反应的反应热实验,同时体会反应热的求算公式。探究活动后,再组织学生分析实验数据,针对“如何提高测定结果的准确性”这一问题展开讨论,使学生进一步明确该实验操作中的注意问题;同时使学生体会定量实验的特点及其与定性实验的区别。也是本节课应重点说明的地方。最后应做一定量的巩固训练,本节课即以完成。 四、教学目标: 知识与技能目标: 通过对化学反应热效应相关知识的学习,使学生能在定量的水平上重新认识与描述化学反应的能量变化。 过程与方法目标: 通过“联想·质疑”等活动,训练学生的思维能力;通过“活动·探究”等实践活动,对学生进行定量试验的基本训练;通过“交流·研讨”等学生互动和师生互动活动,培养学生的动手、动脑能力以及获取、分析处理、归纳信息的能力;通过阅读“拓展视野”“资料在线”等资料,扩大学生的知识面,增加学生全面的能力。 情感态度价值观目标: 通过本节的学习使学生能从能量角度比较深刻的了解化学科学对人类的贡献,通过进一步了解化学的研究特点,激发学习的兴趣,建立基本的化学科学思维。 五、教学重点和难点: 《化学能与热能》教学设计 一、教材分析 地位和功能:本节内容为《人教版高中化学必修2第二章第一节(化学能与热能)》,该内容属于化学反应原理范畴。在初中已从燃料的角度初步学习了“化学与能源”的一些知识,在高中选修4中还将从科学概念的层面和定量的角度比较系统深入地再学习。因此本节内容既是对初中化学相关内容的提升与拓展,又是为选修4奠定必要的基础。 能量是本章最核心的一个关键词,能源更是国际社会共同关注的话题。本节知识在社会生产、生活和科学研究中有着广泛的应用,是对人类文明进步和现代化发展有重大价值的知识,与我们每个人息息相关。总之,化学能对人类的重要性决定了本节学习的重要性。 通过化学能与热能的学习,学生将对化学在提高能源的利用率和开发新能源中的作用与贡献有初步认识;初步树立起科学的能源观;这将增进学生对化学科学的兴趣与情感,体会化学学习的价值。 二、教学目标 1. 知识与技能:知道化学反应中能量变化的主要原因;知道一个化学反应是吸收能量还是放出能量的决定因素;通过实例和实验,了解化学能与热能的相互转化,了解化学能转化为热能的应用及其对人类文明发展的贡献。 2. 过程与方法:通过实验,让学生理解化学反应中能量变化主要表现为热量的形式,形成吸热和放热的概念;通过科学探究和学生活动,让学生在实验探究中认识和感受化学能和热能之间相互转化,体会定性和定量的研究化学反应中热量变化的实验方法。 3. 情感、态度、价值观:感知生物体内生命活动过程中的能量转化,能源与人类的密切关系,深刻体会到化学知识与生活的密切联系,建立正确的能量观;通过实验培养学生的探究意识,提高学生的观察、思考的能力,体现合作学习,让学生自主地获取知识,感受到学习的乐趣。 三、教材重难点 重点:化学能与热能之间的内在联系以及化学能与热能的相互转化。 难点:吸热反应和放热反应概念的形成及科学能量变化观的建立。 四、教学方法 阅读、交流讨论、实验探究。 五、教学用具 ①多媒体课件; ②试管、6 mol/L盐酸、砂纸、铝条、温度计、Ba(OH) 2·8H 2 O晶体、NH 4 Cl 晶体、烧杯(3)、玻璃片、玻璃棒、2 mo/L盐酸、量筒。 六、教学设计思路 第一单元化学反应中的热效应 第三课时反应热的计算 一、教学目标 1、深刻理解基本概念,如反应热、焓变、燃烧热、盖斯定律等。 2、根据热化学方程式进行有关的计算 二、教学重点、难点 1、盖斯定律在计算中的应用 三、教学方法:讲授法 四、教学过程 【复习提问】 1、什么是热化学方程式?书写热化学方程式要注意哪些要点? 2、写出下列反应的热化学方程式 (1)1molC2H5OH(l)与适量O2(g)反应,生成CO2(g)和H2O(l),放出1366.8kJ热量。 。 (2)18g葡萄糖与适量O2(g)反应,生成CO2(g)和H2O(l),放出280.4kJ热量。 。 【讲解】化学反应的反应热,有的能够测量,有的不能测量。比如将一些生成不稳定物质的化学反应,例有C CO,CO或多或少的要转化为CO2,还有一些反应进行的比较慢,要几天,几个月,几年,甚至几十年,肯定不能测量。对于这样的反应热,我们就要进行计算才能得到。这节课我们就来讲讲反应焓变的计算。 【板书】一、反应焓变的计算 【讲解】反应焓变之所以能够有计算得出,要归功于瑞士科学家盖斯提出的盖斯定律,我们来看看该定律的内容。 【板书】(一)盖斯定律: 1、内容:对于一个化学反应,无论是一步完成还是分几步完成,其反应焓变都是一样的。【讲解】这就说明对于化学反应,只要其反应物和反应产物确定了,不管它中间经历了多少步,反应焓变总是一定的。好比一个人登山,不管他选择什么途径,只要他从山脚到了山顶,他攀爬的高度总是一定的。这也说明了反应焓变有点像物理学中的矢量。究其原因是焓是一个状态函数。 【板书】2、理解要点: (1)反应焓变(反应热效应)只与始态(反应物)、终态(生成物)有关,与反应过程无关。 (2)焓变(反应热)总值一定。 【投影】 △H = △H 1 + △H 2 = △H 3 + △H 4 + △H 5 【讲解】下面就结合例题,利用盖斯定律来求反应焓变。 【板书】(二)焓变的计算方法 1、利用已知焓变求未知焓变——热化学方程式相加减 【例1】试利用298K 时下述反应的实验数据,计算此温度下 C (s ,石墨)+1 2 O 2(g )=CO (g )的反应焓变。 C (s ,石墨)+ O 2(g )= CO 2(g ) △H 1 = –393.5kJ?mol —1 CO (g ) + 12 O 2(g )= CO 2(g ) △H 2 =–283.0kJ?mol —1 解:设此反应分两步进行: 第一步:C (s ,石墨)+ O 2(g )= CO 2(g ) △H 1 = –393.5kJ?mol —1 第二步:CO 2(g )= CO (g )+ 12O 2(g ) △H 2 ′= –△H 2 = 283.0kJ?mol —1 将上述两步反应相加得总反应为: C (s ,石墨)+1 2O 2(g )=CO (g ) △H 3 = ? 根据盖斯定律,△H 3 =△H 1 + △H 2 ′ =–393.5kJ?mol —1 + 283.0kJ?mol —1 =–110.5kJ?mol —1 答:298KC (s ,石墨)+12 O 2(g )=CO (g )的△H 为–110.5kJ?mol —1 。 【例2】试利用298K 时下述反应的实验数据,计算此温度下P 4(s ,白磷)= 4P ( s ,红磷)的反应焓变。 P 4(s ,白磷)+ 5O 2(g )= P 4O 10(S ) △H 1 = –2983.2kJ?mol —1 反应物 a 生成物 △H △H 2 △H 1 c b △H 5 △H 4 △H 3 高三化学反应热 一、热化学方程式及书写 1、表示化学反应热效应的化学方程式称为热化学方程式。 2、书写注意事项: ①要注明反应时的温度和压强,若是常温常压则可不注明; ②要注明各物质的状态和晶型(如白磷、红磷两种晶型); ③热化学方程式中的化学计量数以“mol ”为单位,可以是分数(但一般情况下不写分数), △H 的单位与化学方程式的写法有关。但△H 的单位永远是kJ·mol —1; ④△H >0时反应为吸热,△H <0时反应为放热,所以△H 的值一定带有“+”、“—”号。 二、中和热 1、反应在稀溶液中进行; 2、自由的1mol H +和自由的1molOH -结合为1mol H 2O ; 3、其值为57.3kJ/mol 。 4、以下反应均非中和热: ①21H 2SO 4(aq )+21B a (O H )2(aq )=21BaSO 4(s )+H 2O (l )(此处还有21Ba 2++21 SO 42―=2 1BaSO 4↓ 的反应热)。 ②NaOH (s )+HCl (aq )=NaCl (aq )+H 2O (l )(此处还有NaOH 的溶解热)。 ③CH 3COOH (aq )+NaOH (aq )=CH 3COONa (aq )+H 2O(l)(此处有CH 3COOH 的电离热)。 三、燃烧热 在101kPa 时,1mol 物质完全燃烧,生成稳定的氧化物时所放出的热量。 四、中和热的测定 1、主要仪器:大烧杯(500mL )、温度计、量筒(50mL )两个、泡沫塑料或纸条、泡沫塑 料板或硬纸板(中心有两个小孔)、环形玻璃搅拌棒。 2、实验步骤: ①组装仪器如图6-1所示。 ②分别量取50mL 0.50 mol/L 的盐酸和50mL 0.55mol/L NaOH 溶液,记录起始温度t 1。 ③混合反应并准确量取混合液最高温度, 记录终止温度t 2。 ④重复实验二次,取平均值。 ⑤计算△H=112025.0)(418.0-?-mol kJ t t 3、可能的误差 ①未及时测出最高温度——其值偏小 ②使用一个量筒且未洗干净——其值偏小 ③烧杯过大——其值偏小 巧思巧解 盖斯定律:一定条件下,某化学反应无论是一步完成还是分几步写成,反应的总热效应相同。即反应热只与始态和终态有关,而与反应的途径无关。 例:C (石墨s )+O 2(g )== CO 2(g );△H=—393.5kJ/mol CO (g )+ 21O 2(g )==CO 2(g );△H=—283.0kJ/mol ,求C (s )+2 1O 2(g )的反应热。(110.5kJ/mol ) 例题精析 例1 25℃、101kPa 时,1g 甲醇完全燃烧生成CO 2和液态H 2O ,同时放出22.68kJ 热量,下列表示该反应的热方程式正确的是 (D ) A CH 4O (l )+2 3O 2(g )==CO 2(g )+2H 2O (g );△H=—725.8kJ· mol —1 B 2CH 4O (l )+3O 2(g )==2CO 2(g )+4H 2O (l );△H=+1451.6kJ· mol —1 C 2CH 4O (l )+3O 2(g )==2CO 2(g )+4H 2O (l );△H=—22.68kJ· mol —1 D CH 4O (l )+2 3O 2(g )==CO 2(g )+2H 2O (l );△H=—725.8kJ· mol —1 例2 某学生在测定强酸和强碱反应的中和热时,为了减少实验误差,采用保温杯装配成反应装置,并将酸、碱溶液的体积各增大为100mL 。该学生用100mL 0.25mol/L 盐酸和 名师精编优秀教案 化学反应与能量变化教学设计 【教材分析】本节内容选自人教版高中《化学4(选修)》,该内容属于化学反应与能量变化范畴。化学课程标准关于化学反应与能量的内容在初中化学、高中化学2和选修4均有安排,体现了知识生长与学习的层次性,本节将从科学概念的层面和定量的角度深入学习“化学与能量”。 【教学目标】 知识与技能:1.知道化学反应中释放能量的形式。 2.理解化学反应中能量变化的原因。 3.掌握焓变与反应热的关系。 } 过程与方法: 学会用观察、实验探究等方法获取信息、理解信息。通过对化学反应中能量变化的原因分析,培养学生从现象到本质的自然科学思维方法。 情感态度与价值观:1.列举生活实例和能源发展里程碑,让学生认识化学科学的发展对人类生活质量的积极影响。 2.通过实验探究和研究性学习活动培养探究能力 和实践能力。 【学情分析】 知识基础:学生知道化学反应能提供能量,知道一些具体的吸热反应和放热反应,同时能够从化学键的角度认识化学反应的本质,但学生渴望利用所学化学知识解决生是缺少用定量的思想去分析问题。. 名师精编优秀教案 活中的实际问题,所以用暖宝宝探讨学习。 ; 学情及年龄特征:学生对生活中的实例有浓厚的探究兴趣,对未知知识和应用有强烈的探究欲。 【教学重点】分析化学反应中热效应与焓变的关系。 【教学难点】培养学生用微观理论解释宏观现象的原因。 【教学方法】现代教学方法中重视知识形成过程,所以出现了情景教学、探究教学等,对于焓变这样高度抽象的知识教学中,采用单一的实验探究不易激发学生的兴趣,所以在本节的教学方法中采用实验探究、层层引进、多媒体演示等辅助教学。 【教学资源】电脑多媒体投影、实物暖宝宝 【教学流程】 教师活动学生活动 目录 第一章化学反应及能量变化 第一课时氧化还原反应 第二课时离子反应 第三课时化学反应中的能量变化燃烧热和中和热第二章碱金属 第一课时钠及其化合物 第二课时碱金属元素 第三章物质的量 第一课时物质的量和气体摩尔体积 第二课时物质的量浓度 第三课时有关物质的量的计算 第四章卤素 第一课时氯气及其化合物 第二课时卤族元素 第五章物质结构元素周期律 第一课时原子结构 第二课时元素周期律元素周期表 第三课时化学键和分子结构 第四课时非极性分子和极性分子 第五课时晶体的类型和性质 第六章氧族元素硫酸工业 第一课时氧族元素 第二课时硫硫酸 第三课时接触法制硫酸 第四课时环境保护绿色化学 第七章碳族元素无机非金属材料 第一课时碳族元素 第二课时硅二氧化硅无机非金属材料 第八章氮族元素 第一课时氮与磷 第二课时氨铵盐 第三课时硝酸 第九章化学反应速率化学平衡 第一课时化学反应速率 第二课时化学平衡影响化学平衡的条件 第三课时合成氨工业有关化学平衡的计算 第十章电离平衡 第一课时电离平衡 第二课时水的电离和溶液的pH值 第三课时盐类的水解 第四课时酸碱中和滴定 第十一章几种重要的金属 第一课时金属的概述 第二课时镁铝及其化合物 第三课时铁及其化合物 第四课时金属的冶炼 第十二章烃 第一课时甲烷的性质与“四同”规律 第二课时不饱和烃的性质与空间构型 第三课时苯及其同系物的结构和性质 第四课时有机物的燃烧规律及有机计算 第十三章电化学原理 第一课时原电池原理及其应用 第二课时电解原理及其应用 第三课时胶体的性质及应用 第十四章烃的衍生物 第一课时卤代烃的两大反应和基团的移动和保护 第二课时醇羟基、酚羟基与羧羟基的区别和联系(1) 第三课时醇羟基、酚羟基与羧羟基的区别和联系(2) 第四课时羟基酸、氨基酸、脂肪酸的性质 第五课时醛、酯的重要性质与拓展 第六课时有机化学实验探究 第十五章糖类蛋白质 第一课时糖类 第二课时油脂 第三课时蛋白质 第十六章合成材料 第一课时有机反应规律 第二课时有机合成方法 第十七章化学实验方案的设计 第一课时物质的制备和性质实验方案的设计 第二课时物质的检验 前言 本教学案是依据高考化学考试大纲及新课程标准的精神编写的,覆盖了整个高一、高二、高三的学习、教学与备考。 本教学案侧重于对教材知识的回顾,强化知识间的联系,能使学生形成清晰的知识结构,能使教师的教和学生的学紧密结合,注重知识的整合及能力训练,与考试大纲同步,参照学科大纲划定的课时教学和学习,充分体现了课本知识、能力要求,考试热点覆盖率100%。 本教学案根据我校学生的实际情况,开设了考纲要求、自学反馈、例题解析、考题再现、课堂反馈、课外巩固五大板块,旨在培养学生的自学能力、思维能力,分析问题、解决问题的能力。也有利于教师及时发现问题、强化对知【新人教版】化学选修四:1-3《化学反应热的计算》教案设计

高中化学化学反应热的计算教案新人教版选修完整版

《化学反应与能量的变化》教案

高中化学 焓变反应热教案 新人教版选修

《化学反应的热效应第二课时》教案3.docx

高中化学集体备课 《第一章 化学反应与能量》第三节 化学反应热的计算教案 苏教版选修

高中化学反应热的计算学案教案

高中第三节化学反应热的计算教学案教案

高中化学化学反应热的计算教案5新人教版选修Word版

化学反应的热效应 经典复习教案

高三化学第一轮复习优化教案

化学反应的热效应教学设计

《化学能与热能》教学设计

高中化学苏教版选修四教案:1.1化学反应中的热效应第3课时反应热的计算

高三化学反应热教案

化学反应与能量变化教案

高三化学第一轮复习全部教案