专题 卫星变轨问题和双星问题

[学习目标] 1.会分析卫星的变轨问题,知道卫星变轨的原因和变轨前后卫星速度的变化.2.掌握双星运动的特点,会分析求解双星运动的周期和角速度.

一、人造卫星的发射、变轨与对接 1.发射问题

要发射人造卫星,动力装置在地面处要给卫星一很大的发射初速度,且发射速度v >v 1=7.9 km/s ,人造卫星做离开地球的运动;当人造卫星进入预定轨道区域后,再调整速度,使F 引

=F 向,即G Mm

r 2=m v 2r ,从而使卫星进入预定轨道.

2.卫星的变轨问题

卫星变轨时,先是线速度v 发生变化导致需要的向心力发生变化,进而使轨道半径r 发生变化.

(1)当卫星减速时,卫星所需的向心力F 向=m v 2

r 减小,万有引力大于所需的向心力,卫星将做

近心运动,向低轨道变迁.

(2)当卫星加速时,卫星所需的向心力F 向=m v 2

r 增大,万有引力不足以提供卫星所需的向心力,

卫星将做离心运动,向高轨道变迁.

以上两点是比较椭圆和圆轨道切点速度的依据. 3.飞船对接问题

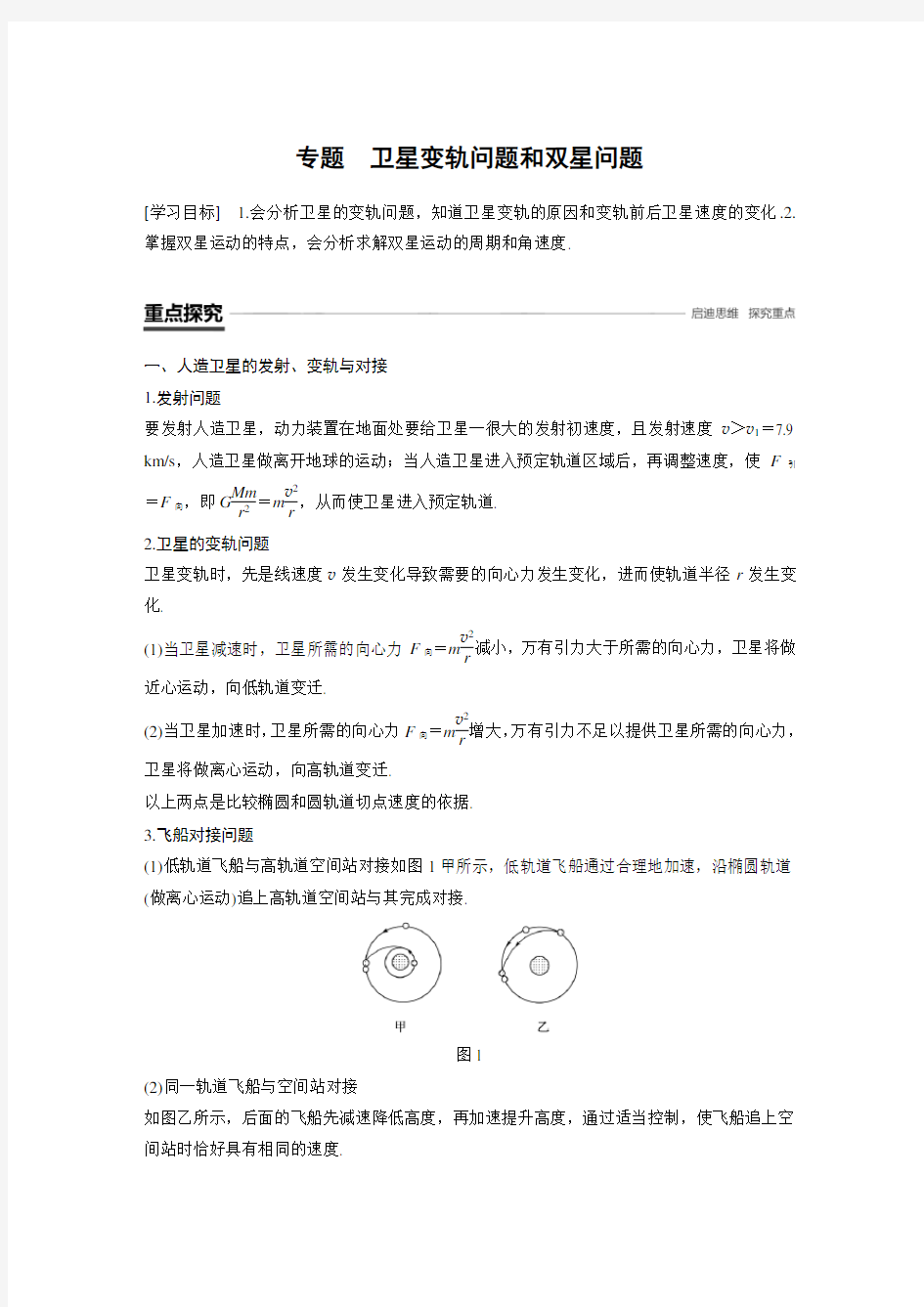

(1)低轨道飞船与高轨道空间站对接如图1甲所示,低轨道飞船通过合理地加速,沿椭圆轨道(做离心运动)追上高轨道空间站与其完成对接.

图1

(2)同一轨道飞船与空间站对接

如图乙所示,后面的飞船先减速降低高度,再加速提升高度,通过适当控制,使飞船追上空间站时恰好具有相同的速度.

例1 如图2所示为卫星发射过程的示意图,先将卫星发射至近地圆轨道1,然后经点火,使其沿椭圆轨道2运行,最后再一次点火,将卫星送入同步圆轨道3.轨道1、2相切于Q 点,轨道2、3相切于P 点,则当卫星分别在1、2、3轨道上正常运行时,以下说法中正确的是( )

图2

A.卫星在轨道3上的速率大于在轨道1上的速率

B.卫星在轨道3上的周期大于在轨道2上的周期

C.卫星在轨道1上经过Q 点时的速率大于它在轨道2上经过Q 点时的速率

D.卫星在轨道2上经过P 点时的加速度小于它在轨道3上经过P 点时的加速度 答案 B

解析 卫星在圆轨道上做匀速圆周运动时有: G Mm

r 2=m v 2r

,v =GM

r

因为r 1<r 3,所以v 1>v 3,A 项错误, 由开普勒第三定律知T 3>T 2,B 项正确;

在Q 点从轨道1到轨道2需要做离心运动,故需要加速. 所以在Q 点v 2Q >v 1Q ,C 项错误.

在同一点P ,由GMm

r 2=ma n 知,卫星在轨道2上经过P 点的加速度等于它在轨道3上经过P

点的加速度,D 项错误.

【考点】卫星、飞船的对接和变轨问题 【题点】卫星、飞船的对接和变轨问题

判断卫星变轨时速度、加速度变化情况的思路:

(1)判断卫星在不同圆轨道的运行速度大小时,可根据“越远越慢”的规律判断.

(2)判断卫星在同一椭圆轨道上不同点的速度大小时,可根据开普勒第二定律判断,即离中心天体越远,速度越小.

(3)判断卫星由圆轨道进入椭圆轨道或由椭圆轨道进入圆轨道时的速度大小如何变化时,可根据离心运动或近心运动的条件进行分析.

(4)判断卫星的加速度大小时,可根据a =F m =G M

r 2判断.

二、双星问题

1.如图3所示,宇宙中有相距较近、质量相差不大的两个星球,它们离其他星球都较远,因此其他星球对它们的万有引力可以忽略不计.在这种情况下,它们将围绕它们连线上的某一固定点做周期相同的匀速圆周运动,这种结构叫做“双星”.

图3

2.双星问题的特点

(1)两星的运动轨道为同心圆,圆心是它们之间连线上的某一点. (2)两星的向心力大小相等,由它们间的万有引力提供. (3)两星的运动周期、角速度相同.

(4)两星的轨道半径之和等于两星之间的距离,即r 1+r 2=L .

3.双星问题的处理方法:双星间的万有引力提供了它们做圆周运动的向心力,即Gm 1m 2

L 2

=m 1ω2r 1=m 2ω2r 2.

例2 两个靠得很近的天体,离其他天体非常遥远,它们以其连线上某一点O 为圆心各自做匀速圆周运动,两者的距离保持不变,科学家把这样的两个天体称为“双星”,如图4所示.已知双星的质量分别为m 1和m 2,它们之间的距离为L ,求双星的运行轨道半径r 1和r 2及运行周期T .

图4

答案 Lm 2m 1+m 2 Lm 1

m 1+m 2

4π2L 3

G (m 1+m 2)

解析 双星间的万有引力提供了各自做圆周运动的向心力 对m 1:Gm 1m 2

L

2=m 1r 1ω2, 对m 2:Gm 1m 2L 2

=m 2r 2ω2,且r 1+r 2=L , 解得r 1=Lm 2m 1+m 2,r 2=Lm 1

m 1+m 2.

由G m 1m 2L 2=m 1r 14π2T 2及r 1=Lm 2

m 1+m 2

得

周期T=

4π2L3

G(m1+m2)

.

【考点】双星问题

【题点】双星问题

1.(卫星的变轨问题)(多选)肩负着“落月”和“勘察”重任的“嫦娥三号”沿地月转移轨道直奔月球,如图5所示,在距月球表面100 km的P点进行第一次制动后被月球捕获,进入椭圆轨道Ⅰ绕月飞行,之后,卫星在P点又经过第二次“刹车制动”,进入距月球表面100 km 的圆形工作轨道Ⅱ,绕月球做匀速圆周运动,在经过P点时会再一次“刹车制动”进入近月点距月球表面15公里的椭圆轨道Ⅲ,然后择机在近月点下降进行软着陆,则下列说法正确的是()

图5

A.“嫦娥三号”在轨道Ⅰ上运动的周期最长

B.“嫦娥三号”在轨道Ⅲ上运动的周期最长

C.“嫦娥三号”经过P点时在轨道Ⅱ上运动的线速度最大

D.“嫦娥三号”经过P点时,在三个轨道上的加速度相等

答案AD

解析由于“嫦娥三号”在轨道Ⅰ上运动的半长轴大于在轨道Ⅱ上运动的半径,也大于轨道Ⅲ的半长轴,根据开普勒第三定律可知,“嫦娥三号”在各轨道上稳定运行时的周期关系为TⅠ>TⅡ>TⅢ,故A正确,B错误;“嫦娥三号”在由高轨道降到低轨道时,都要在P点进行“刹车制动”,所以经过P点时,在三个轨道上的线速度关系为vⅠ>vⅡ>vⅢ,所以C错误;由于“嫦娥三号”在P点时的加速度只与所受到的月球引力有关,故D正确.

【考点】卫星、飞船的对接和变轨问题

【题点】卫星、飞船的发射和变轨问题

2.(卫星、飞船的对接问题)如图6所示,我国发射的“神舟十一号”飞船和“天宫二号”空间实验室于2016年10月19日自动交会对接成功.假设对接前“天宫二号”与“神舟十一号”都围绕地球做匀速圆周运动,为了实现飞船与空间实验室的对接,下列措施可行的是()

图6

A.使飞船与空间实验室在同一轨道上运行,然后飞船加速追上空间实验室实现对接

B.使飞船与空间实验室在同一轨道上运行,然后空间实验室减速等待飞船实现对接

C.飞船先在比空间实验室半径小的轨道上加速,加速后飞船逐渐靠近空间实验室,两者速度接近时实现对接

D.飞船先在比空间实验室半径小的轨道上减速,减速后飞船逐渐靠近空间实验室,两者速度接近时实现对接 答案 C

解析 飞船在同一轨道上加速追赶空间实验室时,速度增大,所需向心力大于万有引力,飞船将做离心运动,不能实现与空间实验室的对接,选项A 错误;同时,空间实验室在同一轨道上减速等待飞船时,速度减小,所需向心力小于万有引力,空间实验室将做近心运动,也不能实现对接,选项B 错误;当飞船在比空间实验室半径小的轨道上加速时,飞船将做离心运动,逐渐靠近空间实验室,可实现对接,选项C 正确;当飞船在比空间实验室半径小的轨道上减速时,飞船将做近心运动,远离空间实验室,不能实现对接,选项D 错误.

3.(双星问题)如图7所示,两颗星球组成的双星,在相互之间的万有引力作用下,绕连线上的O 点做周期相同的匀速圆周运动.现测得两颗星之间的距离为L ,质量之比为m 1∶m 2=3∶2,下列说法中正确的是( )

图7

A.m 1、m 2做圆周运动的线速度之比为3∶2

B.m 1、m 2做圆周运动的角速度之比为3∶2

C.m 1做圆周运动的半径为2

5L

D.m 2做圆周运动的半径为2

5L

答案 C

解析 设双星m 1、m 2距转动中心O 的距离分别为r 1、r 2,双星绕O 点转动的角速度均为ω,据万有引力定律和牛顿第二定律得

G m 1m 2

L

2=m 1r 1ω2=m 2r 2ω2,又r 1+r 2=L ,m 1∶m 2=3∶2

所以可解得r 1=25L ,r 2=3

5

L

m 1、m 2运动的线速度分别为v 1=r 1ω,v 2=r 2ω, 故v 1∶v 2=r 1∶r 2=2∶3. 综上所述,选项C 正确. 【考点】双星问题 【题点】双星问题

一、选择题

考点一 卫星的变轨问题

1.(多选)如图1所示,航天飞机在完成太空任务后,在A 点从圆形轨道Ⅰ进入椭圆轨道Ⅱ,B 为轨道Ⅱ上的近地点,关于航天飞机的运动,下列说法中正确的有( )

图1

A.在轨道Ⅱ上经过A 的速度小于经过B 的速度

B.在轨道Ⅱ上经过A 的速度小于在轨道Ⅰ上经过A 的速度

C.在轨道Ⅱ上运动的周期小于在轨道Ⅰ上运动的周期

D.在轨道Ⅱ上经过A 的向心加速度小于在轨道Ⅰ上经过A 的向心加速度 答案 ABC

【考点】卫星、飞船的对接和变轨问题 【题点】卫星、飞船的发射和变轨问题

2.(多选)如图2所示,在嫦娥探月工程中,设月球半径为R ,月球表面的重力加速度为g 0.飞船在半径为4R 的圆形轨道Ⅰ上运动,到达轨道的A 点时点火变轨进入椭圆轨道Ⅱ,到达轨道的近月点B 时,再次点火进入近月轨道Ⅲ绕月球做圆周运动,则( )

图2

A.飞船在轨道Ⅲ上的运行速率大于g 0R

B.飞船在轨道Ⅰ上的运行速率小于在轨道Ⅱ上B 处的运行速率

C.飞船在轨道Ⅰ上的向心加速度小于在轨道Ⅱ上B 处的向心加速度

D.飞船在轨道Ⅰ、轨道Ⅲ上运行的周期之比T Ⅰ∶T Ⅲ=4∶1 答案 BC

解析 由m v 2

R =mg 0知,v =g 0R ,即飞船在轨道Ⅲ上的运行速率等于g 0R ,A 错误.由v =

GM

r 知,v Ⅰ

r 2

知,飞船在轨道Ⅰ上的向心加速度小于在轨道Ⅱ上B 处的向心加速度,C 正确.由T =2π

r 3

GM

知,飞船在轨道Ⅰ、轨道Ⅲ上运行的周期之比T Ⅰ∶T Ⅲ=8∶1,D 错误. 【考点】卫星、飞船的对接和变轨问题 【题点】卫星、飞船的发射和变轨问题

3.如图3所示,我国发射“神舟十号”飞船时,先将飞船发送到一个椭圆轨道上,其近地点M 距地面200 km ,远地点N 距地面340 km.进入该轨道正常运行时,通过M 、N 点时的速率分别是v 1和v 2.当某次飞船通过N 点时,地面指挥部发出指令,点燃飞船上的发动机,使飞船在短时间内加速后进入离地面340 km 的圆形轨道,开始绕地球做匀速圆周运动,这时飞船的速率为v 3,比较飞船在M 、N 、P 三点正常运行时(不包括点火加速阶段)的速率大小和加速度大小,下列结论正确的是( )

图3

A.v 1>v 3>v 2,a 1>a 3>a 2

B.v 1>v 2>v 3,a 1>a 2=a 3

C.v 1>v 2=v 3,a 1>a 2>a 3

D.v 1>v 3>v 2,a 1>a 2=a 3 答案 D

解析 根据万有引力提供向心力,即GMm r 2=ma n 得:a n =GM

r 2,由题图可知r 1<r 2=r 3,所以

a 1>a 2=a 3;当某次飞船通过N 点时,地面指挥部发出指令,点燃飞船上的发动机,使飞船在短时间内加速后进入离地面340 km 的圆形轨道,所以v 3>v 2,根据GMm r 2=m v 2

r

得:v =

GM

r

,又因为r 1<r 3,所以v 1>v 3,故v 1>v 3>v 2.故选D. 【考点】卫星、飞船的对接和变轨问题 【题点】卫星、飞船的发射和变轨问题

4.(多选)如图4所示,搭载着“嫦娥二号”卫星的“长征三号丙”运载火箭在西昌卫星发射中心点火发射.卫星由地面发射后,进入地月转移轨道,经多次变轨最终进入距离月球表面100 km 、周期为118 min 的工作轨道Ⅲ,开始对月球进行探测,下列说法正确的是( )

图4

A.卫星在轨道Ⅲ的运行速度比月球的第一宇宙速度小

B.卫星在轨道Ⅲ上经过P 点的加速度比在轨道Ⅰ上经过P 点的加速度大

C.卫星在轨道Ⅲ上的运行周期比在轨道Ⅰ上的长

D.卫星在轨道Ⅰ上经过P 点的速度比在轨道Ⅲ上经过P 点的速度大 答案 AD

解析 卫星在轨道Ⅲ上的半径大于月球半径,根据G Mm

r 2=m v 2r

,得v =

GM

r

,可知卫星在轨道Ⅲ上的运行速度比月球的第一宇宙速度小,A 正确.卫星在轨道Ⅲ上和在轨道Ⅰ上经过P 点时所受万有引力相等,所以加速度也相等,B 错误.轨道Ⅲ的半径比轨道Ⅰ的半长轴小,根据开普勒第三定律,卫星在轨道Ⅲ上的运行周期比在轨道Ⅰ上的短,C 错误.卫星从轨道Ⅰ经多次变轨进入轨道Ⅲ,在P 点需依次减速,D 正确. 【考点】卫星、飞船的对接和变轨问题 【题点】卫星、飞船的发射和变轨问题

5.我国未来将建立月球基地,并在绕月轨道上建造空间站.如图5所示,关闭发动机的航天飞机在月球引力作用下沿椭圆轨道向月球靠近,并将在椭圆的近月点B 处与空间站对接.已知空间站C 绕月轨道半径为r ,周期为T ,引力常量为G ,月球的半径为R .那么以下选项正确的是( )

图5

A.月球的质量为4π2r 3

GT

2

B.航天飞机到达B 处由椭圆轨道进入空间站圆轨道时必须加速

C.航天飞机从A 处到B 处做减速运动

D.月球表面的重力加速度为4π2R

T 2

答案 A

解析 设空间站质量为m ,在圆轨道上,由G mM r 2=m 4π2r T 2,得M =4π2r 3

GT 2,A 正确;要使航天

飞机在椭圆轨道的近月点B 处与空间站C 对接,必须在接近B 点时减速,否则航天飞机将继续做椭圆运动,B 错误;航天飞机飞向B 处,根据开普勒第二定律可知,向近月点靠近做加速运动,C 错误;月球表面的重力加速度等于月球表面附近卫星的向心加速度,选项中4π2R

T 2中

的T 是空间站在半径为r 的轨道上做圆周运动的周期,比近月卫星周期大,D 错误. 【考点】卫星、飞船的对接和变轨问题 【题点】卫星、飞船的发射和变轨问题 考点二 双星问题

6.某双星由质量不等的星体S 1和S 2构成,两星在相互之间的万有引力作用下绕两者连线上某一定点C 做匀速圆周运动.由天文观察测得其运动周期为T ,S 1到C 点的距离为r 1,S 1和S 2之间的距离为r ,已知引力常量为G ,由此可求出S 2的质量为( ) A.4π2r 2(r -r 1)GT 2

B.4π2r 13

GT 2 C.4π2r 3GT 2 D.4π2r 2r 1GT 2

答案 D

解析 设S 1和S 2的质量分别为m 1、m 2,对于S 1有 G m 1m 2r 2=m 1????2πT 2r 1,得m 2=4π2r 2r 1GT 2.

【考点】双星问题 【题点】双星问题

7.两个质量不同的天体构成双星系统,它们以二者连线上的某一点为圆心做匀速圆周运动,下列说法正确的是( ) A.质量大的天体线速度较大 B.质量小的天体角速度较大 C.两个天体的向心力大小一定相等 D.两个天体的向心加速度大小一定相等 答案 C

解析 双星系统的结构是稳定的,故它们的角速度相等,故B 项错误;两个星球间的万有引力提供向心力,根据牛顿第三定律可知,两个天体的向心力大小相等,而天体质量不一定相等,故两个天体的向心加速度大小不一定相等,故C 项正确,D 错误;根据牛顿第二定律,有:

G m 1m 2

L 2=m 1ω2r 1=m 2ω2r 2 其中:r 1+r 2=L 故r 1=m 2

m 1+m 2L

r 2=m 1

m 1+m 2L

故v 1v 2=r 1r 2=m 2m 1

故质量大的天体线速度较小,故A 错误. 【考点】双星问题 【题点】双星问题

8.冥王星与其附近的另一星体卡戎可视为双星系统,质量比约为7∶1,同时绕它们连线上某点O 做匀速圆周运动,由此可知,冥王星绕O 点运动的( ) A.轨道半径约为卡戎的1

7

B.角速度大小约为卡戎的1

7

C.线速度大小约为卡戎的7倍

D.向心力大小约为卡戎的7倍 答案 A

解析 双星系统内的两颗星运动的角速度相同,B 错误.双星的向心力为二者间的万有引力,所以向心力大小相同,D 错误.根据m 1ω2r 1=m 2ω2r 2,得r 1r 2=m 2m 1=1

7,A 正确.根据v =ωr ,得

v 1v 2=r 1r 2=1

7,C 错误. 【考点】双星问题 【题点】双星问题

9.(多选)宇宙中两颗相距较近的天体称为“双星”,它们以二者连线上的某一点为圆心做匀速圆周运动,而不会因为万有引力的作用而吸引到一起.如图6所示,某双星系统中A 、B 两颗天体绕O 点做匀速圆周运动,它们的轨道半径之比r A ∶r B =1∶2,则两颗天体的( )

图6

A.质量之比m A ∶m B =2∶1

B.角速度之比ωA ∶ωB =1∶2

C.线速度大小之比v A ∶v B =1∶2

D.向心力大小之比F A ∶F B =2∶1 答案 AC

解析 双星都绕O 点做匀速圆周运动,由两者之间的万有引力提供向心力,角速度相等,设为ω.根据牛顿第二定律,对A 星:G m A m B

L 2=m A ω2r A ①

对B 星:G m A m B

L 2=m B ω2r B ②

联立①②得m A ∶m B =r B ∶r A =2∶1.

根据双星运行的条件有:角速度之比ωA ∶ωB =1∶1,由v =ωr 得线速度大小之比v A ∶v B =r A ∶r B =1∶2,向心力大小之比F A ∶F B =1∶1,选项A 、C 正确,B 、D 错误. 【考点】双星问题 【题点】双星问题

10.双星系统由两颗恒星组成,两恒星在相互引力的作用下,分别围绕其连线上的某一点做周期相同的匀速圆周运动.研究发现,双星系统演化过程中,两星的总质量、距离和周期均可能发生变化.若某双星系统中两星做圆周运动的周期为T ,经过一段时间演化后,两星总质量变为原来的k 倍,两星之间的距离变为原来的n 倍,则此时圆周运动的周期为( ) A.n 3

k 2T B.n 3k T C.

n 2

k

T D.

n k

T 答案 B

解析 如图所示,设两恒星的质量分别为M 1和M 2,轨道半径分别为r 1和r 2.根据万有引力定律及牛顿第二定律可得GM 1M 2r 2=M 1(2πT )2r 1=M 2(2πT )2r 2,解得G (M 1+M 2)r 2=(2πT )2(r 1+r 2

),即GM

r 3=(2π

T

)2①

当两星的总质量变为原来的k 倍,它们之间的距离变为原来的n 倍时,有GkM (nr )3=(2πT ′

)2

②

联立①②两式可得T ′=n 3

k

T ,故选项B 正确. 【考点】双星问题 【题点】双星问题 二、非选择题

11.(变轨问题)中国自行研制、具有完全自主知识产权的“神舟号”飞船,目前已经达到或优于国际第三代载人飞船技术,其发射过程简化如下:飞船在酒泉卫星发射中心发射,由长征运载火箭送入近地点为A 、远地点为B 的椭圆轨道上,A 点距地面的高度为h 1,飞船飞行5圈后进行变轨,进入预定圆轨道,如图7所示.设飞船在预定圆轨道上飞行n 圈所用时间为t ,若已知地球表面重力加速度为g ,地球半径为R ,求:

图7

(1)飞船在B 点经椭圆轨道进入预定圆轨道时是加速还是减速? (2)飞船经过椭圆轨道近地点A 时的加速度大小. (3)椭圆轨道远地点B 距地面的高度h 2. 答案 (1)加速 (2)gR 2

(R +h 1)2 (3)

3

gR 2t 2

4n 2π2

-R 解析 (2)在地球表面有mg =

GMm

R 2

① 根据牛顿第二定律有:G Mm

(R +h 1)2

=ma A ②

由①②式联立解得,飞船经过椭圆轨道近地点A 时的加速度大小为a A =gR 2

(R +h 1)2.

(3)飞船在预定圆轨道上飞行时由万有引力提供向心力,有G Mm (R +h 2)2=m 4π2

T 2(R +h 2)③

由题意可知,飞船在预定圆轨道上运行的周期为T =t

n ④

由①③④式联立解得h 2=

3

gR 2t 2

4n 2π2

-R . 【考点】卫星、飞船的对接和变轨问题 【题点】卫星、飞船的发射和变轨问题

卫星变轨问题分析 一:理论说明:卫星变轨问题“四个”物理量的规律分析 1.速度:如图所示,设卫星在圆轨道Ⅰ和Ⅲ上运行时的速率分别为v1、v3,在轨道Ⅱ上过A点和B点时速率分别为v A、v B.在A点加速,则v A>v1,在B点加速,则v3>v B,又因v1>v3,故有v A>v1>v3>v B. 2.加速度:因为在A点,卫星只受到万有引力作用,故不论从轨道Ⅰ还是轨道Ⅱ上经过A点,卫星的加速度都相同,同理,经过B点加速度也相同. 3.周期:设卫星在Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ轨道上的运行周期分别为T1、T2、T3,轨道半径分别为r1、r2(半长轴)、r3,由开普 勒第三定律r3 T2=k可知T1 微型专题4 卫星变轨问题和双 星问题 知识目标核心素养 1.会分析卫星的变轨问题,知道卫星变轨 的原因和变轨前后卫星速度的变化. 2.掌握双星运动的特点,会分析求解双星 运动的周期和角速度. 1.掌握卫星变轨的实质及蕴含的思想方法. 2.掌握“双星”的特点,建立“双星”问题 模型. 一、人造卫星的发射、变轨与对接 1.发射问题 要发射人造卫星,动力装置在地面处要给卫星一很大的发射初速度,且发射速度v>v1=7.9 km/s,人造卫星做离开地球的运动;当人造卫星进入预定轨道区域后,再调整速度,使F引=F向,即G Mm r2 =m v2 r ,从而使卫星进入预定轨道. 2.卫星的变轨问题 卫星变轨时,先是线速度v发生变化导致需要的向心力发生变化,进而使轨道半径r发生变化. (1)当卫星减速时,卫星所需的向心力F向=m v2 r 减小,万有引力大于所需的向心力,卫星将做 近心运动,向低轨道变迁. (2)当卫星加速时,卫星所需的向心力F 向=m v 2 r 增大,万有引力不足以提供卫星所需的向心力, 卫星将做离心运动,向高轨道变迁. 以上两点是比较椭圆和圆轨道切点速度的依据. 3.飞船对接问题 (1)低轨道飞船与高轨道空间站对接如图1甲所示,低轨道飞船通过合理地加速,沿椭圆轨道(做离心运动)追上高轨道空间站与其完成对接. 图1 (2)同一轨道飞船与空间站对接 如图乙所示,后面的飞船先减速降低高度,再加速提升高度,通过适当控制,使飞船追上空间站时恰好具有相同的速度. 例1 如图2所示为卫星发射过程的示意图,先将卫星发射至近地圆轨道1,然后经点火,使其沿椭圆轨道2运行,最后再一次点火,将卫星送入同步圆轨道3.轨道1、2相切于Q 点,轨道2、3相切于P 点,则当卫星分别在1、2、3轨道上正常运行时,以下说法中正确的是( ) 图2 A .卫星在轨道3上的速率大于在轨道1上的速率 B .卫星在轨道3上的周期大于在轨道2上的周期 C .卫星在轨道1上经过Q 点时的速率大于它在轨道2上经过Q 点时的速率 D .卫星在轨道2上经过P 点时的加速度小于它在轨道3上经过P 点时的加速度 答案 B 解析 卫星在圆轨道上做匀速圆周运动时有: G Mm r 2=m v 2 r ,v =GM r 因为r 1<r 3,所以v 1>v 3,A 项错误. 由开普勒第三定律知T 3>T 2,B 项正确. 在Q 点从轨道1到轨道2需要做离心运动,故需要加速. 所以在Q 点v 2Q >v 1Q ,C 项错误. 我国人造卫星的种类 环绕地球飞行并在空间轨道运行一圈以上的无人航天器。简称人造地球卫星。人造卫星是发射数量最多,用途最广,发展最快的航天器。1957年10月4日苏联发射了世界上第一颗人造卫星。之后,美国、法国、日本也相继发射了人造卫星。中国于1970年4月24日发射了东方红1号人造卫星,到1992年底中国共发射33颗不同类型的人造卫星。 在人类发射的数千颗人造卫星中,90%以上是直接为国民经济和军事服务的卫星,称为应用卫星。此外,还有科学卫星和技术试验卫星。应用卫星按其用途可分为空间物理探测卫星、通信卫星、天文卫星、气象卫星、地球资源卫星、侦察卫星、导航卫星、测地卫星等。 人造卫星一般由专用系统和保障系统组成。专用系统是指与卫星所执行的任务直接有关的系统,也称为有效载荷。应用卫星的专用系统按卫星的各种用途包括:通信转发器,遥感器,导航设备等。科学卫星的专用系统则是各种空间物理探测、天文探测等仪器。技术试验卫星的专用系统则是各种新原理、新技术、新方案、新仪器设备和新材料的试验设备。保障系统是指保障卫星和专用系统在空间正常工作的系统,也称为服务系统。主要有结构系统、电源系统、热控制系统、姿态控制和轨道控制系统、无线电测控系统等。对于返回卫星,则还有返回着陆系统。 人造卫星的运动轨道取决于卫星的任务要求,区分为低轨道、中高轨道、地球同步轨道、地球静止轨道、太阳同步轨道,大椭圆轨道和极轨道。人造卫星绕地球飞行的速度快,低轨道和中高轨道卫星一天可绕地球飞行几圈到十几圈,不受领土、领空和地理条件限制,视野广阔。能迅速与地面进行信息交换、包括地面信息的转发,也可获取地球的大量遥感信息,一张地球资源卫星图片所遥感的面积可达几万平方千米。 在卫星轨道高度达到35800千米,并沿地球赤道上空与地球自转同一方向飞行时,卫星绕地球旋转周期与地球自转周期完全相同,相对位置保持不变。此卫星在地球上看来是静止地挂在高空,称为地球静止轨道卫星,简称静止卫星,这种卫星可实现卫星与地面站之间的不间断的信息交换,并大大简化地面 第六章 专题 卫星变轨问题和双星问题 一、人造卫星的发射、变轨与对接 1.发射问题 要发射人造卫星,动力装置在地面处要给卫星一很大的发射初速度,且发射速度v >v 1=7.9 km/s ,人造卫 星做离开地球的运动;当人造卫星进入预定轨道区域后,再调整速度,使F 引=F 向,即 G Mm r 2=m v 2r ,从而使卫星进入预定轨道. 2.卫星的变轨问题 卫星变轨时,先是线速度v 发生变化导致需要的向心力发生变化,进而使轨道半径r 发生变化. (1)当卫星减速时,卫星所需的向心力F 向=m v 2 r 减小,万有引力大于所需的向心力,卫星将做近心运动,向低轨道变迁. (2)当卫星加速时,卫星所需的向心力F 向=m v 2 r 增大,万有引力不足以提供卫星所需的向心力,卫星将做离心运动,向高轨道变迁. 以上两点是比较椭圆和圆轨道切点速度的依据. 3.飞船对接问题 (1)低轨道飞船与高轨道空间站对接如图1甲所示,低轨道飞船通过合理地加速,沿椭圆轨道(做离心运动)追上高轨道空间站与其完成对接. (2)同一轨道飞船与空间站对接 如图乙所示,后面的飞船先减速降低高度,再加速提升高度,通过适当控制,使飞船追上空间站时恰好具有相同的速度. 例1.如图所示为卫星发射过程的示意图,先将卫星发射至近地圆轨道1,然后经点火,使其沿椭圆轨道2运行,最后再一次点火,将卫星送入同步圆轨道3.轨道1、2相切于Q 点,轨道2、3相切于P 点,则当卫星分别在1、2、3轨道上正常运行时,以下说法中正确的是( ) A.卫星在轨道3上的速率大于在轨道1上的速率 B.卫星在轨道3上的周期大于在轨道2上的周期 C.卫星在轨道1上经过Q 点时的速率大于它在轨道2上经过Q 点时的速率 D.卫星在轨道2上经过P 点时的加速度小于它在轨道3上经过P 点时的加速度 班级: 姓名: 各种各样的人造卫星 人造地球卫星有它独具的优越条件。它本身无需动力就可以在大气外层空间长时间运行,能在几百公里到几万公里高度的大范围内活动,飞越地球上的绝大部分地区,甚至全球飞行,执行航天任务。这是大气层内任何飞行器都无法比拟的。自从第一颗人造地球卫星问世后,世界各国都把 发展航天事业放在重要地位。迄今,有20多个国家先后共发射了4000多颗人造地球卫星。 各种应用卫星不仅成了人类的政治活动、生产劳动、科学研究、文化娱乐所不可缺少的设备,而且现在它已进入到能大量创造财富的实用阶段。如美国制造一颗气象卫星成本只有几千万美元,而每年可收益10~20亿美元;用2.5亿美元设置3颗资源卫星,每年可收益14亿美元。还有各种军事卫星,在军事活动中也取得非常明显的效果。 一、通信卫星 现在,人们从电视屏幕上看到世界各地生动的场景和激动人心的体育比赛场面,已习以为常。确实,这是通信卫星的功劳才让观众大饱眼福,给千家万户带来了欢乐。 现代无线电通信有长波、中波、短波、超短波、微波等几种波段。其中超短波(波长10~1米)和微波(波长1米以下)传输的信息量大,稳定可靠,适合于远距离通信,但是只能在“视距”范围内直线传播。发射站OH架设的天线越高,传播的范围越远,但超过OA的距离处就无法收到,需要一个转播站O′H′来转播。如果把转播站放到卫星上去,则传播距离就大得多。通信卫星上装有天线、转发器等无线电传输设备。地面发射站发出的微波信号,通过通信卫星接收、放大后,再远距离发回地面。 但是卫星不停地绕地面运行,只有地面上看到卫星时才能接收信号,因此,对某一地点来说就不能随时都能通信。这就要求通信卫星相对于地球是静止的,才能稳定通信。如果把卫星发射到离地面35800公里高度,那么它绕地球运行一周,正好等于地球的一天,与地球自转的速度同步,卫星相对于地球就是静止的。这个轨道就是同步轨道。一颗通信卫星在这个高度上可以覆盖地球表面积的三分之一。因此,在赤道上空等距安排三颗同步通信卫星,就可以实现全球通信,成一组国际通信卫星,当然还需要配备专门的地面接收和发射站。下图即为我国的WD-6六米卫星通信地面站。 同时,通信卫星要对地面站接收和发射信号,就要控制卫星的姿态, 使无线始终对着地球。最新的V号国际通信卫星有12000条电话线路, 2020年高考物理备考微专题精准突破 专题2.8 卫星变轨与航天器对接问题 【专题诠释】 人造地球卫星的发射过程要经过多次变轨,如图所示,我们从以下几个方面讨论. 1.变轨原理及过程 (1)为了节省能量,在赤道上顺着地球自转方向发射卫星到圆轨道Ⅰ上. (2)在A点点火加速,由于速度变大,万有引力不足以提供在轨道Ⅰ上做圆周运动的向心力,卫星做离心运动进入椭圆轨道Ⅱ. (3)在B点(远地点)再次点火加速进入圆形轨道Ⅲ. 2.物理量的定性分析 (1)速度:设卫星在圆轨道Ⅰ和Ⅲ上运行时的速率分别为v1、v3,在轨道Ⅱ上过A点和B点时速率分别为v A、v B.因在A点加速,则v A>v1,因在B点加速,则v3>v B,又因v1>v3,故有v A>v1>v3>v B. (2)加速度:因为在A点,卫星只受到万有引力作用,故不论从轨道Ⅰ还是轨道Ⅱ上经过A点,卫星的加速度都相同.同理,从轨道Ⅱ和轨道Ⅲ上经过B点时加速度也相同. (3)周期:设卫星在Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ轨道上运行周期分别为T1、T2、T3,轨道半径分别为r1、r2(半长轴)、r3,由 开普勒第三定律a3 T2=k可知T1<T2<T3. (4)机械能:在一个确定的圆(椭圆)轨道上机械能守恒.若卫星在Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ轨道的机械能分别为E1、E2、E3,则E1<E2<E3. 【高考领航】 【2019·江苏高考】1970年成功发射的“东方红一号”是我国第一颗人造地球卫星,该卫星至今仍沿椭圆轨道绕地球运动。如图所示,设卫星在近地点、远地点的速度分别为v1、v2,近地点到地心的距离为r,地球质量为M,引力常量为G。则() A .v 1>v 2,v 1= GM r B .v 1>v 2,v 1> GM r C .v 1 中国卫星系列介绍及应用 中国自一九七0年四月二十四日成功研制并发射第一颗人造卫星“东方红一号”至今,已在民用领域初步形成了遥感、通信广播、气象、科学探测与技术实验、地球资源和导航定位等六大卫星系列。 中国卫星研制工作开始于二十世纪五十年代末期,是在基础工业比较薄弱、科技水平相对落后、国家财力有限的条件下发展起来的,目前,各系列卫星已广泛应用于经济、科技、文化和国防等各个方面,取得了显著的社会效益与经济效益。 1.民用领域卫星系列 (1)“东方红”通信广播卫星系列。此系列包括三种不同类型的静止轨道通信卫星,即“东方红二号”、“东方红二号甲”试验通信卫星和“东方红三号”通信广播卫星。中国这一系列至今共发射了十颗卫星,为通信、广播、水利、交通、教育等部门提供了各种服务。其中东方红一号是新中国历史上第一颗人造卫星,具有里程碑式的意义。1970年4月24日,中国成功的发射了自己的第一颗人造卫星,卫星轨道的近地点高度是436KM,远地点高度为2384km,轨道平面与地球赤道的平面夹角为68.5°,绕地球一圈需要114min。卫星质量为173kg,用20.009MHz的频率播放“东方红”乐曲。“东方红一号”卫星升空后,星上各种仪器实际工作的时间远远超过了设计要求,“东方红”乐音装置和短波发射机连续工作了28天,取得了大量工程遥测参数,为后来卫星设计和研制工作提供了宝贵的依据和经验。“东方红一号”的发射成功,为中国航天技术的发展打下了极为坚实的根基,带动了中国航天工业的兴起,使中国的航天技术与世界航天技术前沿保持同步,标志着中国进入了航天时代。 到2000年为止,中国共发射了三代通信卫星。第一代通信卫星是1984年发射的2颗通信卫星和1986年2月1日发射的东方红二号实用型通信广播卫星。第二代通信卫星是1988年3月7日、1988年12月22日、1990年2月4日和1991年11月28日发射的载有4台C波段转发器的东方红二号甲通信卫星。第三代通信卫星是1997年5月12日发射的东方红三号地球静止轨道通信卫星。 现今,中国实验性的发射了“鑫诺”及“亚太”系列通信卫星,成为下一代中国通信卫星主力军。 (2)“风云”气象卫星系列。该系列包括“风云一号”太阳同步轨道气象卫星和“风云二号”地球静止轨道气象卫星两类,太阳同步轨道气象卫星又称极轨气象卫星。“风云一号”、“风云二号”此前已分别发射了三颗和两颗卫星,在中国天气预报和气象研究方面发挥了重要作用。风云一号和风云二号分别进行过4次和3次发射,在中国天气预报和气象研究方面发挥了重要作用。 1988年9月7日,中国第一颗气象卫星风云一号由长征四号火箭发射升空。 中国在1997年6月10日发射第一颗地球静止轨道气象卫星风云二号甲,并于1997年12月1日正式交付用户使用。2000年6月25日又发射了风云二号乙。2004年10月19日又发射了一颗风云二号气象卫星。 (3)“实践”科学探测与技术试验卫星系列。这一系列形成时间较长,包括六颗卫星,分别是:一九七一年三月发射的“实践一号”;一九八一年九月用一枚运载火箭同时发射的“实践二号”、“实践二号甲”、“实践二号乙”;一九九四年二月发射的“实践四号”;一九九九年五月发射的“实践五号”。 人造卫星变轨问题专题 一、人造卫星基本原理 绕地球做匀速圆周运动的人造卫星所需向心力由万有引力提供。轨道半径r 确定后,与之对应的卫星线速度r GM v =、周期GM r T 32π=、向心加速度2r GM a =也都是确定的。如果卫星的质量也确定,那么与轨道半径r 对应的卫星的动能E k (由线速度大小决定)、重力势能E p (由卫星高度决定)和总机械能E 机(由能量转换情况决定)也是确定的。一旦卫星发生变轨,即轨道半径r 发生变化,上述物理量都将随之变化。同理,只要上述七个物理量之一发生变化,另外六个也必将随之变化。 在高中物理中,会涉及到人造卫星的两种变轨问题。 二、渐变 由于某个因素的影响使卫星的轨道半径发生缓慢的变化(逐渐增大或逐渐减小),由于半径变化缓慢,卫星每一周的运动仍可以看做是匀速圆周运动。 解决此类问题,首先要判断这种变轨是离心还是向心,即轨道半径是增大还是减小,然后再判断卫星的其他相关物理量如何变化。 如:人造卫星绕地球做匀速圆周运动,无论轨道多高,都会受到稀薄大气的阻力作用。如果不及时进行轨道维持(即通过启动星上小型火箭,将化学能转化为机械能,保持卫星应具有的速度),卫星就会自动变轨,偏离原来的圆周轨道,从而引起各个物理量的变化。 由于这种变轨的起因是阻力,阻力对卫星做负功,使卫星速度减小,所需要的向心力r m v 2 减小了,而万有引力大小2 r GMm 没有变,因此卫星将做向心运动,即半径r 将减小。 由㈠中结论可知:卫星线速度v 将增大,周期T 将减小,向心加速度a 将增大,动能E k 将增大,势能E p 将减小,该过程有部分机械能转化为内能(摩擦生热),因此卫星机械能E 机将减小。 为什么卫星克服阻力做功,动能反而增加了呢?这是因为一旦轨道半径减小,在卫星克服阻力做功的同时,万有引力(即重力)将对卫星做正功。而且万有引力做的正功远大于克服大气阻力做的功,外力对卫星做的总功是正的,因此卫星动能增加。 根据E 机=E k +E p ,该过程重力势能的减少总是大于动能的增加。 再如:有一种宇宙学的理论认为在漫长的宇宙演化过程中,引力常量G 是逐渐减小的。如果这个结论正确,那么恒星、行星将发生离心现象,即恒星到星系中心的距离、行星到恒星间的距离都将逐渐增大,宇宙将膨胀。 三、突变 由于技术上的需要,有时要在适当的位置短时间启动飞行器上的发动机,使飞行器轨道发生突变,使其到达预定的目标。 如:发射同步卫星时,通常先将卫星发送到近地轨道Ⅰ,使其绕地球做匀速圆周运动,速率为v 1,第一次在P 点点火加速,在短时间 内将速率由v 1增加到v 2,使卫星进入椭圆形的转移轨道Ⅱ;卫星运行 到远地点Q 时的速率为v 3,此时进行第二次点火加速,在短时间内将 速率由v 3增加到v 4,使卫星进入同步轨道Ⅲ,绕地球做匀速圆周运动。 v 2 v 3 v 4 v 1 Q P Ⅰ Ⅲ Ⅱ 东方红1号——我国第一课人造地球 卫星发射 东方红1号——我国第一课人造地球卫星发射纪实)(之六,作者:李鸣生) (2011-04-30 14:17:24) 2011年04月30日 东方红1 号 ——我国第一颗人造地球卫星发射纪实 李鸣生 第二十一章访苏代表团跨出国门 从北京飞往莫斯科的图—104 国际航班客运机起飞时,是早上。秋色正浓,暑气已消,有风,有云,还有偶尔划过天空的几声鸽哨。但就是没有雨, 没有太阳。飞机越升越高,离国土越来越远。气温开始由热变冷,空间豁然开 阔起来。 50 年代的莫斯科,是全世界无产者向往的麦加,更是中国膜拜的圣地。克里姆林宫这颗闪闪的“红星”,犹如一轮鲜活的太阳,无时不向世界辐射出诱人的光芒。莫斯科是世界革命的“大家庭”,作为这个“大家庭”中的“小弟弟”——中国,自然应该向“老大哥”学习。于是,历史选择了1958 年10 月16日。这天,中国专家赵九章、卫一清、杨嘉墀、钱骥和翻译杨树 智一行5 人,专程飞往莫斯科,向“老大哥”学习怎样放卫星。 行前,因担心“老大哥”不给面子,会留上一手,聪明的“小弟弟”便选用了一个再中肯不过的名义——中国科学院高空大气物理访苏代表团。代表团团长便是赵九章。 此刻,坐在机舱右排窗前的赵九章,显得温和而又沉稳。他就那么 随便往座位上一坐,既没言语,也无动作,大学者的风度便一目了然。想去苏 联取经学习放卫星,已是三个月前的事了,今天终于如愿以偿,他胸中不免鼓 荡着一种天马行空似的快感。可在这快感的背后,一种使命的重负,又悄悄压 迫着他的心。 “581”卫星组成立快两个月了,虽然在“破除迷信,解放思想”这 一跃进口号的鼓动下,各处都满腔热情,干劲冲天,纷纷开始放卫星,并且在短短的时间里,便拿出了总体方案的设计以及卫星、火箭和构造模型。但是,到底怎么放卫星和放什么样的卫星等一系列问题并未仔细考虑和来不及考虑, 大跃进的形势也不允许去做更周到更仔细的考虑,而只能凭着一种热情,一种 忠诚,一种新奇和神秘,关起门来搞设计。因此,为了探索一条发展中国人造卫星和运载火箭研制的道路,为了学习和了解苏联的先进科学技术和成功的经验,同时也企望得到苏联“老大哥”的帮助和支持,根据中苏科学技术协定, 中国科学院决定派代表团前往苏联进行考察。 昨晚,科学院领导张劲夫等,特意来看望了即将赴苏的几位科学家,并一再嘱咐说:“这次去苏联学习考察人造卫星和火箭技术方面的情况,一定要想法多考察些地方,多学些成功的经验,回国后,要在这次考察的基础上,尽快拿出中国人造卫星的具体方案!”是的,苏联毕竟有了多年探索的历史,毕竟有了两颗人造卫星成功的经验,此行倘若能达到预想之目的,中国研制第一颗人造卫星的步伐必然会大大加快,而且成功的把握也会大得多。但如此重任,这次能顺利完成吗?想到此,赵九章的心底泛起一丝淡淡的隐忧。他掏出 工作日记本,随手翻开,认真查看起来。 第二十二章航天专家赵九章 赵九章生于1907 年,浙江吴兴县人。1933 年,他从清华大学物理系毕业后,便留学德国,并于1938 年获德国柏林大学气象学博士学位。1939 年 回国后,他担任了西南联大教授。1944 年,曾开拓了中国近代气象学的著名 气象学家和地理学家竺可桢先生,将中央研究院气象研究所所长的重担搁在了 他的肩上。新中国成立后,他又出任中国科学院地球物理研究所所长,并于1955 年被推选为中国科学院地学部委员,同时,还当选为中国气象学会理事 长和中国地球物理学会理事长。 竺可桢先生在1945年4月5日对赵九章出任气象研究所所长曾经有 过这样一段评价:“九章到所10个月,对所里行政大事改进和研究指导有方,且物理为气象之基本训练,日后进步非从物理着手不行,故赵代所长主持,将 来希望自无限量。” 赵九章果然不负众望。这位在国内外享有盛誉的地球物理学家、气 象学家、空间物理学家,后来在发展中国气象学、固体地球物理学和空间科学 方面,做出了极其重大的贡献。 卫星变轨问题易错题分析 欧阳光明(2021.03.07) 一、不清楚变轨原因导致错解 分析变轨问题时,首先要让学生弄明白两个问题:一是物体做圆周运动需要的向心力,二是提供的向心力。只有当提供的力能满足它需要的向心力时,即“供”与“需”平衡时,物体才能在稳定的轨道上做圆周运动,否则物体将发生变轨现象——物体远离圆心或靠近圆心。当卫星受到的万有引力不够提供卫星做圆周运动所需的向心力时,卫星将做离心运动,当卫星受到的万有引力大于做圆周运动所需的向心力时卫星将在较低的椭圆轨道上运动,做近心运动。导致变轨的原因是卫星或飞船在引力之外的外力,如阻力、发动机的推力等作用下,使运行速率发生变化,从而导致“供”与“需”不平衡而导致变轨。这是卫星或飞船的不稳定运行阶段,不能用公式分析速度变化和轨道变化的关系。 例一:宇宙飞船和空间站在同一轨道上运动,若飞船想与前面的空间站对接,飞船为了追上轨道空间站,可采取的方法是() A.飞船加速直到追上空间站,完成对接 B.飞船从原轨道减速至一个较低轨道,再加速追上空间站完成对接 C.飞船加速至一个较高轨道再减速追上空间站完成对接 D.无论飞船采取何种措施,均不能与空间站对接 错解:选A 。错误原因分析:不清楚飞船速度变化导致"供"与"需"不平衡而导致出现变轨。 答案:选B 。分析:先开动飞船上的发动机使飞船减速,此时万有引力大于所需要的向心力,飞船做近心运动,到达较低轨 道时,由222()Mm G m r r T π=得2T =小于空间站的周期,飞船运行得要比空间站快。当将要追上空间站时,再开动飞船上的发动机让飞船加速,使万有引力小于所需要的向心力而做离心运动,到达空间站轨道而追上空间站,故B 正确。如果飞船先加速,它受到的万有引力将不足以提供向心力而做离心运动,到达更高的轨道,这使它的周期变长。这样它再减速回到空间站所在的轨道时,会看到它离空间站更远了,因此C 错。 二、不会分析能量转化导致错解 例二:人造地球卫星在轨道半径较小的轨道A 上运行时机械能为E A ,它若进入轨道半径较大的轨道B 运行时机械能为E B ,在轨道变化后这颗卫星() A .动能减小,势能增加,E B >E A B .动能减小,势能增加,E B =E A C .动能减小,势能增加,E B <E A D .动能增加,势能增加, E B >E A 专题强化4 卫星变轨问题和双星问题--学生版 [学习目标] 1.会分析卫星的变轨问题,知道卫星变轨的原因和变轨前后卫星速度的变化.2.掌握双星运动的特点,会分析求解双星运动的周期和角速度. 一、人造卫星的变轨问题 1.变轨问题概述 (1)稳定运行 卫星绕天体稳定运行时,万有引力提供了卫星做圆周运动的向心力,即G Mm r 2=m v 2r . (2)变轨运行 卫星变轨时,先是线速度v 发生变化导致需要的向心力发生变化,进而使轨道半径r 发生变化. ①当卫星减速时,卫星所需的向心力F 向=m v 2 r 减小,万有引力大于所需的向心力,卫星将做近心运动,向低轨道变迁. ②当卫星加速时,卫星所需的向心力F 向=m v 2 r 增大,万有引力不足以提供卫星所需的向心力,卫星将做离心运动,向高轨道变迁. 2.实例分析 (1)飞船对接问题 飞船与在轨空间站对接 先使飞船位于较低轨道上,然后让飞船合理地加速,使飞船沿椭圆轨道做离心运动,追上高轨道飞船完成对接(如图1甲所示). 注意:若飞船和空间站在同一轨道上,飞船加速时无法追上空间站,因为飞船加速时,将做离心运动,从而离开这个轨道. 通常先使后面的飞船减速降低高度,再加速提升高度,通过适当控制,使飞船追上空间站时恰好具有相同的速度,如图乙. 图1 (2)同步卫星的发射、变轨问题 如图2所示,发射地球同步卫星时,先将卫星发射至近地圆轨道1,在Q 点点火加速做离心 运动进入椭圆轨道2,在P 点点火加速,使其满足GMm r 2=m v 2r ,进入同步圆轨道3做圆周运动. 图2 例1 (2019·通许县实验中学期末)如图3所示为卫星发射过程的示意图,先将卫星发射至近地圆轨道1,然后经点火,使其沿椭圆轨道2运行,最后再一次点火,将卫星送入同步圆轨道3.轨道1、2相切于Q 点,轨道2、3相切于P 点,则当卫星分别在1、2、3轨道上正常运行时,以下说法中正确的是( ) 图3 A.卫星在轨道3上的速率大于在轨道1上的速率 B.卫星在轨道3上的周期大于在轨道2上的周期 C.卫星在轨道1上经过Q 点时的速率大于它在轨道2上经过Q 点时的速率 D.卫星在轨道2上经过P 点时的加速度小于它在轨道3上经过P 点时的加速度 针对训练 (多选)(2019·定远育才实验学校期末)航天飞机在完成对哈勃空间望远镜的维修任务后,在A 点从圆形轨道Ⅰ进入椭圆轨道Ⅱ,B 为轨道Ⅱ上的一点,如图4所示.关于航天飞机的运动,下列说法中正确的有( ) 图4 A.在轨道Ⅱ上经过A 的速度小于经过B 点的速度 B.在轨道Ⅱ上经过A 的速度小于在轨道Ⅰ上经过A 的速度 C.在轨道Ⅱ上运动的周期小于在轨道Ⅰ上运动的周期 D.在轨道Ⅱ上经过A 的加速度小于在轨道Ⅰ上经过A 的加速度 [方法点拨] (1)卫星在运行中的变轨有两种情况,即离心运动和向心运动:①当v 增大时,所需向心力m v 2r 增大,卫星将做离心运动,轨道半径变大,由v = GM r 知其运行速度要减小,但重力势能、机械能均增加.②当v 减小时,向心力m v 2 r 减小,因此卫星将做向心运动,轨道半径变小,由v = GM r 知其运行速度将增大,但重力势能、机械能均减少.(2)低轨道的卫星追高轨道的卫星需要加速,同一轨道后面的卫星追赶前面的卫星需要先减速后加速. 1.(卫星变轨中速度、加速度的比较)如图1所示,假设月球半径为R ,月球表面的重力加速度为g 0,飞船在距月球表面高度为3R 的圆形轨道Ⅰ上运动,到达轨道的A 点点火变轨进入椭圆轨道Ⅱ,到达轨道的近月点B 再次点火进入近月轨道Ⅲ绕月球做圆周运动.则( ) 图1 A .飞船在轨道Ⅰ上的运行速度为14 g 0R B .飞船在A 点处点火时,速度增加 C .飞船在轨道Ⅰ上运行时通过A 点的加速度大于在轨道Ⅱ上运行时通过A 点的加速度 D .飞船在轨道Ⅲ上绕月球运行一周所需的时间为2πR g 0 2.(卫星变轨时速度的变化)“嫦娥一号”探月卫星由地面发射后,由发射轨道进入停泊轨道,然后再由停泊轨道调速后进入地月转移轨道,再次调速后进入工作轨道,开始绕月球做匀速圆周运动,对月球进行探测,其奔月路线简化后如图2所示.若月球半径为R ,卫星工作轨 道距月球表面高度为H .月球表面的重力加速度为g 6 (g 为地球表面的重力加速度),则下列说法正确的是( ) 图2 A.卫星从停泊轨道进入地月转移轨道时速度减小 B.卫星在工作轨道上运行的周期为T=2π6(R+H)3 gR2 C.月球的第一宇宙速度为gR D.卫星在停泊轨道运行的速度大于地球的第一宇宙速度 3.(变轨对接问题)“神舟十号”与“天宫一号”的交会对接,如图3所示,圆形轨道1为“天宫一号”运行轨道,圆形轨道2为“神舟十号”运行轨道,在实现交会对接前,“神舟十号”要进行多次变轨,则() 图3 A.“神舟十号”在圆形轨道2的运行速率大于7.9 km/s B.“天宫一号”的运行速率小于“神舟十号”在轨道2上的运行速率 C.“神舟十号”从轨道2要先减速才能与“天宫一号”实现对接 D.“天宫一号”的向心加速度大于“神舟十号”在轨道2上的向心加速度 4.(变轨时运动与能量分析)“嫦娥五号”作为我国登月计划中第三期工程的“主打星”,将于2017年前后在海南文昌卫星发射中心发射,登月后从月球起飞,并以“跳跃式返回技术”返回地面,完成探月工程的重大跨越——带回月球样品.“跳跃式返回技术”是指航天器在关闭发动机后进入大气层,依靠大气升力再次冲出大气层,降低速度后再进入大气层.如图4所示,虚线为大气层的边界.已知地球半径为R,d点距地心距离为r,地球表面重力加速度为g.则下列说法正确的是() 高考物理专题复习: 人造卫星变轨问题专题 随着我国航天事业的蓬勃发展,高考对天体运动及宇宙航行的考查也逐渐成热点,然而在复习中许多同学对于万有引力在天体运动中的运动仍有许多困惑,其中有不少同学对于人造卫星的变轨问题模糊不清,在此针对上述问题,将个人在卫星变轨问题上的处理与同行共享,希望能够对二轮复习有所帮助,不妥之处,还望指正。 一、人造卫星基本原理 绕地球做匀速圆周运动的人造卫星所需向心力由万有引力提供。轨道半径r 确定后,与之对应的卫星线速度r GM v =、周期GM r T 32π=、向心加速度2r GM a =也都是确定的。如果卫星的质量也确定,一旦卫星发生变轨,即轨道半径r 发生变化,上述物理量都将随之变化。同理,只要上述物理量之一发生变化,另外几个也必将随之变化。 二、在高中物理中,会涉及到人造卫星的两种变轨问题。 1、渐变 由于某个因素的影响使卫星的轨道半径发生缓慢的变化(逐渐增大或逐渐减小),由于半径变化缓慢,卫星每一周的运动仍可以看做是匀速圆周运动。 解决此类问题,首先要判断这种变轨是离心还是向心,即轨道半径是增大还是减小,然后再判断卫星的其他相关物理量如何变化。 如:人造卫星绕地球做匀速圆周运动,无论轨道多高,都会受到稀薄大气的阻力作用。如果不及时进行轨道维持(即通过启动星上小型火箭,将化学能转化为机械能,保持卫星应具有的速度),卫星就会自动变轨,偏离原来的圆周轨道,从而引起各个物理量的变化。 由于这种变轨的起因是阻力,阻力对卫星做负功,使卫星速度减小,所需要的向心力r m v 2 减小了,而万有引力大小2r GMm 没有变,因此卫星将做向心运动,即半径r 将减 中国卫星发展计划概览 中国卫星发展计划概览 1957年10月4日,世界上第一颗人造地球卫星顺利升空,拉开了航天时代的序幕。它开辟了除陆地、海洋和大气层之外的人类第四个活动疆域。此后许多国家纷纷开始研制、发射和应用各类卫星。中国航天事业起步于1956年。这一年的10月6日,中国第一个火箭导弹研究机构--国防部第五研究院正式宣布成立。它标志着中国航天事业从此开始走上历史舞台。人造地球卫星是现代尖端科技的主力军之一。它的研制和发射在政治、经济、社会和军事以及科学技术等诸多方面,都具有重要意义。早在1958年5月17日,毛泽东同志就在党的八大二次会议上提出"我们也要搞人造卫星"。在中国运载火箭技术取得一定进展的情况下,1965年9月中国科学院组建卫星设计院,并提出了第一颗人造地球卫星的方桉。这颗卫星被命名为东方红1号,属于科学探测性质。它的任务是为此后发展中国的资源遥感、通信广播和天气预报等各种卫星取得必要的设计数据。 1967年初正式确定中国第一颗人造地球卫星要播送《东方红》乐曲,让全世界人民都能听到中国卫星的声音。1967年 底,中央最后审定了中国第一颗人造地球卫星的方桉,规定该卫星不小于150 千克(最终确定为173 千克),用长征1号运载火箭发射;卫星上天后要抓得住、测得准、看得见、听得着。经过几年的自力更生和顽强拼搏,包括排除文化大革命的种种干扰,1970年4月24日,中国第一颗人造地球卫星终于在酒泉卫星发射中心顺利升空了。东方红1号卫星重173 千克,由长征1号火箭送入近地点441千米、远地点2368千米、倾角68.44度的椭圆轨道。它测量了卫星工程参数和空间环境,并进行了轨道测控和《东方红》乐曲的播送。1970年5月14日停止发送信号。 东方红1号卫星的上天,使中国成为继前苏联、美国、法国和日本之后,第五个完全依靠自己的力量成功发射卫星的国家。该星不仅全部达到了设计要求,而且重量超过了前4个国家第一颗卫星重量的总和。同时,在卫星的跟踪手段、信号传输形式和星上温控系统等技术领域,都超过了这些国家第一颗卫星的水平。 发射人造地球卫星是一项非常复杂的系统工程,包括研制运载火箭、建设发射场、研制卫星本体及其携带的科学仪器和建立地面观测网等。东方红1号卫星就是在攻克了结构系统、热控系统、能源系统、《东方红》乐音装置及短波遥测 高中物理人造卫星变轨 问题专题 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896- 人造卫星变轨问题专题 (一) 人造卫星基本原理 绕地球做匀速圆周运动的人造卫星所需向心力由万有引力提供。 轨道半径r 确定后,与之对应的卫星线速度 r GM v = 、周期 GM r T 3 2π =、向心加速度2r GM a =也都是唯一确定的。如果卫星的质 量是确定的,那么与轨道半径r 对应的卫星的动能E k 、重力势能E p 和总机械能E 机也是唯一确定的。一旦卫星发生了变轨,即轨道半径 r 发生变化,上述所有物理量都将随之变化(E k 由线速度变化决定、E p 由卫星高度变化决定、E 机不守恒,其增减由该过程的能量转换情 况决定)。同理,只要上述七个物理量之一发生变化,另外六个也必将随之变化。 (二) 常涉及的人造卫星的两种变轨问题 1. 渐变 由于某个因素的影响使原来做匀速圆周运动的卫星的轨道半径发生缓慢的变化(逐渐增大或逐渐减小),由于半径变化缓慢,卫星每一周的运动仍可以看做是匀速圆周运动。 解决此类问题,首先要判断这种变轨是离心还是向心,即轨道半径r 是增大还是减小,然后再判断卫星的其他相关物理量如何变化。 1) 人造卫星绕地球做匀速圆周运动,无论轨道多高,都会受到稀薄 大气的阻力作用。如果不及时进行轨道维持(即通过启动星上小型发动机,将化学能转化为机械能,保持卫星应具有的状态),卫星就会自动变轨,偏离原来的圆周轨道,从而引起各个物理量的变化。这种变轨的起因是阻力。阻力对卫星做负功,使卫星速 度减小,卫星所需要的向心力r mv 2减小了,而万有引力2 r GMm 的 大小没有变,因此卫星将做向心运动,即轨道半径r 将减小。 由基本原理中的结论可知:卫星线速度v 将增大,周期T 将减小,向心加速度a 将增大,动能E k 将增大,势能E p 将减小,有部分机械能转化为内能(摩擦生热),卫星机械能E 机将减小。 为什么卫星克服阻力做功,动能反而增加了呢?这是因为一旦轨道半径减小,在卫星克服阻力做功的同时,万有引力(即重力)将对卫星做正功。而且万有引力做的正功远大于克服空气阻力做的功,外力对卫星做的总功是正的,因此卫星动能增加。根据E 机=E k +E p ,该过程重力势能的减少总是大于动能的增加。 2015年高考物理拉分题专项训练 专题13 卫星变轨问题分析(含解析) 一、人造卫星基本原理 绕地球做匀速圆周运动的人造卫星所需向心力由万有引力提供。轨道半径r 确定后,与之对应的卫星线速度r GM v =、周期GM r T 32π=、向心加速度2r GM a =也都是确定的。如果卫星的质量也确定,那么与轨道半径r 对应的卫星的动能E k (由线速度大小决定)、重力势能E p (由卫星高度决定)和总机械能E 机(由能量转换情况决定)也是确定的。一旦卫星发生变轨,即轨道半径r 发生变化,上述物理量都将随之变化。同理,只要上述七个物理量之一发生变化,另外六个也必将随之变化。 在高中物理中,会涉及到人造卫星的两种变轨问题。 二、渐变 由于某个因素的影响使卫星的轨道半径发生缓慢的变化(逐渐增大或逐渐减小),由于半径变化缓慢, 卫星每一周的运动仍可以看做是匀速圆周运动。 解决此类问题,首先要判断这种变轨是离心还是向心,即轨道半径是增大还是减小,然后再判断卫星 的其他相关物理量如何变化。 如:人造卫星绕地球做匀速圆周运动,无论轨道多高,都会受到稀薄大气的阻力作用。如果不及时进 行轨道维持(即通过启动星上小型火箭,将化学能转化为机械能,保持卫星应具有的速度),卫星就会自动变轨,偏离原来的圆周轨道,从而引起各个物理量的变化。 由于这种变轨的起因是阻力,阻力对卫星做负功,使卫星速度减小,所需要的向心力r m v 2 减小了,而万有引力大小2 r GMm 没有变,因此卫星将做向心运动,即半径r 将减小。 由㈠中结论可知:卫星线速度v 将增大,周期T 将减小,向心加速度a 将增大,动能E k 将增大,势能 E p 将减小,该过程有部分机械能转化为内能(摩擦生热),因此卫星机械能E 机将减小。 为什么卫星克服阻力做功,动能反而增加了呢?这是因为一旦轨道半径减小,在卫星克服阻力做功的同时,万有引力(即重力)将对卫星做正功。而且万有引力做的正功远大于克服大气阻力做的功,外力对卫星做的总功是正的,因此卫星动能增加。 根据E 机=E k +E p ,该过程重力势能的减少总是大于动能的增加。 再如:有一种宇宙学的理论认为在漫长的宇宙演化过程中,引力常量G 是逐渐减小的。如果这个结论 正确,那么恒星、行星将发生离心现象,即恒星到星系中心的距离、行星到恒星间的距离都将逐渐增大,宇宙将膨胀。 中国发射第一颗人造卫星的意义 “东方红一号”卫星的发射成功,标志着我国成为当时世界上第五个独立自主研制和发射人造地球卫星的国家。其发射的成功,使中国多级火箭技术取得了研制和试验方面的突破,为“东方红一号”人造地球卫星的成功发射打下了坚实的基础,创造了良好的条件。 “东方红一号”卫星的发射成功使中国成为世界上继苏联、美国、法国和日本之后第五个完全依靠自己的力量成功发射人造卫星的国家。虽比它苏联发射第一颗人造卫星“斯普特尼克一号”晚了13年,它的质量超过了前四个国家第一颗卫星质量的总和。从此中国正式加入了“太空俱乐部”,发射成功后,钱学森向中央提出中国应该发展载人航天,并提交发展中国载人航天事业的报告,得毛泽东亲笔批示“同意”。东方红一号卫星,反映着当时我国的经济、科技、社会和军事能力发展水平,是国家综合国力的重要标志,是影响国际关系格局的重要因素,是促进经济和科技进步的重要手段,对于增强民族自豪感和凝聚力具有重要作用。东方红一号卫星上天,在许多国家引起了强烈反响,国外纷纷发表评论指出,这颗卫星发射成功,“体现了中国一直在依靠自己的力量为人类的幸福和进步进行宇宙开发”,“表明中国的科学技术和工业进步达到新高度”,“是中国科学技术和工艺方面取得的突出成就”,“中国掌握了先进火箭技术和制造出大型火箭的技能”。东方红一号卫星是全国各族人民在中国共产党领导下艰苦奋斗的结晶,是中国工人阶级、解放军、知识分子的杰出贡献。 “东方红一号”的发射成功,为中国航天技术的发展打下了极为坚实的根基,带动了中国航天工业的兴起,使中国的航天技术与世界航天技术前沿保持同步,标志着新中国进入了航天时代。 我国人造卫星的种类 环绕地球飞行并在空间轨道运行一圈以上的无人航天器。简称人造地球卫星。人造卫星是发射数量最多,用途最广,发展最快的航天器。 在人类发射的数千颗人造卫星中,90%以上是直接为国民经济和军事服务的卫星,称为应用卫星。此外,还有科学卫星和技术试验卫星。应用卫星按其用途可分为空间物理探测卫星、通信卫星、天文卫星、气象卫星、地球资源卫星、侦察卫星、导航卫星、测地卫星等。在人类发射的数千颗人造卫星中,90%以上是直接为国民经济和军事服务的卫星,称为应用卫星。此外,还有科学卫星和技术试验卫星。应用卫星按其用途可分为空间物理探测卫星、通信卫星、天文卫星、气象卫星、地球资源卫星、侦察卫星、导航卫星、测地卫星等。 我国人造卫星的发射时间、用途和意义2018_2019学年高中物理第三章万有引力定律及其应用微型专题4卫星变轨问题和双星问题学案粤教版必

我国人造卫星的种类、发射时间、用途和意义

(完整版)第六章万有引力与航天专题卫星变轨问题和双星问题

各种各样的人造卫星

2020高考物理卫星变轨与航天器对接问题(解析版)

中国卫星系列介绍及应用

人教版高中物理必修二人造卫星变轨问题专题

东方红1号——我国第一课人造地球卫星发射

2021年卫星变轨问题错解分析(典型例题详细解析)

高一物理必修二第六章 专题强化4 卫星变轨问题和双星问题---学生版

微专题23 卫星变轨及能量问题

高考物理专题复习:人造卫星变轨问题专题

中国卫星发展计划概览

高中物理人造卫星变轨问题专题

2015年高考物理拉分题专项训练 专题13 卫星变轨问题分析(含解析)

中国发射第一颗人造卫星的意义 及卫星的分类知识